Палубная авиация Российского флота XII. Первые, ставшие последними

Хотел просто маленькое предисловие к винтокрылу сделать, а получился целый пост про автожиры. Зато у меня Россия родина слонов, то есть вертолетоносцев.

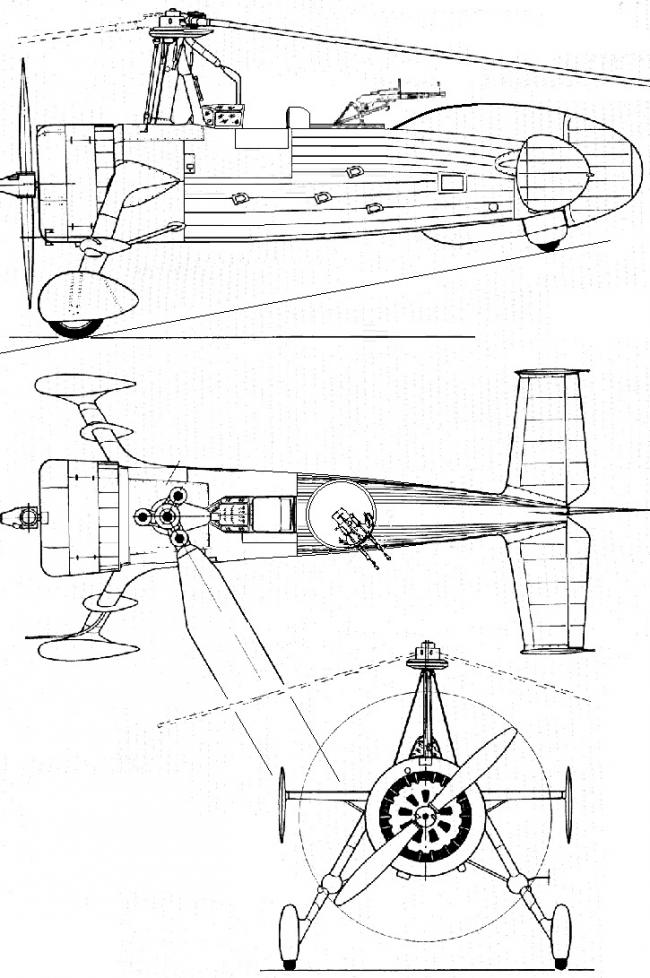

Работы в России по автожирам шли достаточно активно (прим. как и в реальности), но фактическое их применение, мягко говоря, хромало: к весне 39-го только ВВС имели опытную эскадрилью из 7 А-7бис конструкции Камова. Аппараты в принципе мало отличались от ранних разработок, и единственное их отличие было в вооружении. Отрицательное отношение руководства ВВС, не видящих больших преимуществ автожира перед традиционными самолетами, не позволяло надеяться на скорейшее финансирование и развертывание серийного производства, а производить было что.

Еще в 1936 году был построен бескрылый экспериментальный А-12 конструкции соратника Камова М. Л. Миля, который, впрочем, долго дорабатывался. Этот аппарат спустя год оброс потомством в виде разведывательного А-15, но военные наотрез отказались его принимать, мотивируя тем, что доведенного А-7 для опытной эксплуатации хватит. Уже в конце 1938 года обе рабочие группы – и Камова и Миля объединили, где они продолжали работы в первую очередь только по А-7; была большая вероятность вообще закрытия этого направления. Ситуацию спас глава ГМШ Лев Михайлович Галлер, к которому конструкторы смогли попасть на прием в феврале 39-го с проектом аппарата А-16. После консультации с командующим флотом А. В. Немитцем морская авиация согласилась профинансировать опытные работы и постройку 3 экземпляров для испытаний.

Причина такой заинтересованности в том, что А-16 уже не был автожиром в обычном понимании того времени: у него была особенность, которая по идее позволяла использовать его с крупных надводных кораблей в качестве разведчика и корректировщика. Эту особенность назвали «прыжковым» стартом – впрочем, российские конструкторы её переняли у испанца Сиерва, который работал в Великобритании. Несущий винт перед взлетом раскручивался двигателем до высоких оборотов при горизонтальном положении лопастей, а затем механизм одновременно поворачивал все лопасти относительно втулки. Автожир вертикально взмывал, и пропеллер тут же увлекал вперед готовую осесть машину. Теперь винт свободно авторотировал под действием набегающего потока воздуха. Правда, такая схема взлета имеет серьезные недостатки, главные из которых – сложная техника пилотирования и низкая безопасность; впрочем, решили рискнуть.

Основные узлы были отработаны ранее, и уже к концу года первый опытный образец поступил на испытания. Внешнее А-16 напоминал несколько увеличенный автожир Миля А-12 и А-15. Аппарат оснастили складывающимися лопастями ротора по типу А-7, мощной радиостанцией и фотооборудованием, правда от вооружения осталась только спаренная турель с двумя ШКАСами.

Уже в феврале автожир показали командованию морской авиации. А-16 взлетел без разбега под небольшим углом влево (имитируя отход от надстроек корабля), с небольшим проседанием разогнался, облетел комиссию и с парашютированием приземлился на то же место. Такой показ моряков устроил, и они настаивали на палубных испытаниях. Поскольку новые линкоры типа «Котлин» только проходили ходовые испытания, два из трех автожиров решили включить в авиагруппу уходящего на Дальний Восток АвКр «Победа». Базирование с авианосца проблем не представило, о чем и сообщалось во время перехода, а вот когда на линкоре «Котлин» установили кормовую площадку для автожира, начались сюрпризы. На стоянке и малом ходу опытные пилоты-испытатели совершали взлет и посадку, но как только испытания начались на скорости более 16 уз., первая же посадка обернулась аварией – потоки воздуха за надстройкой при взлете подхватили аппарат, и он «размочалил» лопасти об кормовую башню. После ремонта и серии удачных полетов история повторилась, только уже на взлете – пилот не успел уклониться, и А-16 при разгоне «догнал» линкор и зацепил шасси ту же многострадальную башню. Стало ясно, что аппарат без возможности постоянно регулировать подъемную силу ротора с таких кораблей применять опасно.

Впрочем, производство второй опытной серии из 5 машин не прекратили: их планировали применять как вспомогательные для связи с отдаленными гарнизонами оповещения, маяками и прочее. Ситуация изменилась только в 1942 году, когда шла война.

Главным морским театром для российского флота стал Северный. До июля 1942 при проводке конвоев использовали авианосец «Профессор Жуковский», который прекрасно зарекомендовал себя, но в июле он получил торпеду от U-255 и, как оказалось, выбыл из строя навсегда. Союзники смогли поделиться новым кораблем такого класса только в декабре, тогда же с ТОФ пришел однотипный авианосец «Контр-адмирал Можайский». Фактически на полгода об авиационном прикрытии можно было забыть. Но вскоре поступило предложение об использовании в качестве разведчиков А-16, два из которых еще использовались СФ и еще столько же оставались на консервации во Владивостоке. Уже 10 августа в Мурманск прибыл вызванный Камов, а 15-го – два «тихоокеанских» А-16. Конечно, гоняться за самолетами автожиры не могли, как и потопить подводную лодку, но обнаружить таковую и навести корабли охранения им было под силу. Осталось дело за носителем, который должен был входить в состав конвоя. Понимая, что времени мало, и учитывая результаты полетов с линкора, были выработаны следующие требования:

- минимальные переделки;

- низкая надстройка для уменьшения воздействия воздушных потоков;

- желательно, чтобы судно могло продолжать выполнять свои прямые обязанности.

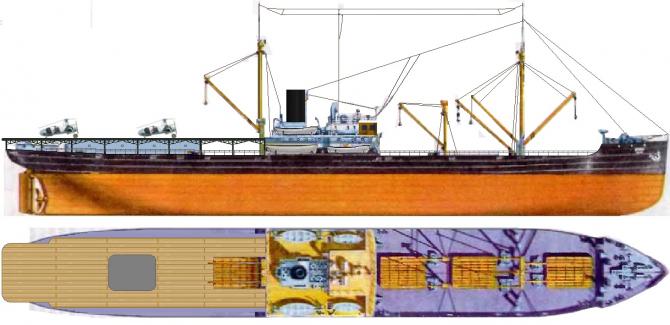

Лучше всего под эти требования подходили сухогрузы типа «Кир», два из которых – головной «Кир» и «Ким» уже совершили по два рейса в Британию. Выбор пал на последний.

У него перенесли кормовую мачту с грузовыми стрелами к надстройке, а всю корму заняла поднятая на 4 метра 46-метровая взлетно-посадочная. Интересно, что первый кормовой трюм для грузов сохранили, как и грузовые стрелы (их планировали поворачивать в противоположную от траектории взлета сторону по мере необходимости); второй трюм первоначально вообще не планировали использовать, а автожиры хранить на палубе, но в конце концов по предложению инженера Таксаторова на месте его люка установили простейший электрический лифт, а под палубой образовали ангар для 3 А-16. Проект переоборудования подготовили за неделю, а сами работы окончили уже к 2 сентября. Правда, для ускорения и удешевления применяли различные нестандартные решения, в частности стены ангара по сути делали из того, что было – досок и брезента.

Одновременно провели модернизацию (насколько это было возможно) самих автожиров – увеличили колею шасси (обтекатели у тех машин, где они еще оставались, сняли), установили бомбодержатели для двух 50-кг бомб (чтобы хоть как-то отбить желание «бородатых мальчиков» Деница атаковать конвой), а также заменили лопасти ротора на усиленные, которые поспешно изготовили в Билимбае под контролем оставшегося там Миля. 10 сентября были совершены первые полеты с «Кима», для которых срочно вызвали всех опытных пилотов, имевших опыт полетов на подобных аппаратах. Как было правильно рассчитано, небольшая надстройка и скорость судна не сильно влияли на взлетно-посадочные операции.

Уже 13 сентября «Ким» с 3 автожирами на борту вышел в составе конвоя QP-14; уже 22 сентября А-16 с б/н 02 навел на обнаруженную ПЛ U-253 самолет охранения, который ее потопил. Обратно он возвращался в составе конвоя JW-51B. 30 декабря после обнаружения конвоя немецкими силами автожиры пытались использовать для поиска подводных лодок противника, которые могли атаковать разбредшиеся после нападения транспорты; хотя лодок они не обнаружили, но при посадке в условиях полярной ночи один автожир разбился, а второй скорее всего не смог обнаружить судно-носитель и пропал без вести. К первому марту 1943 оборудование для базирования автожиров демонтировали. Тем не менее, полученный опыт применения винтокрылых аппаратов для ПЛО оказался востребован после войны.

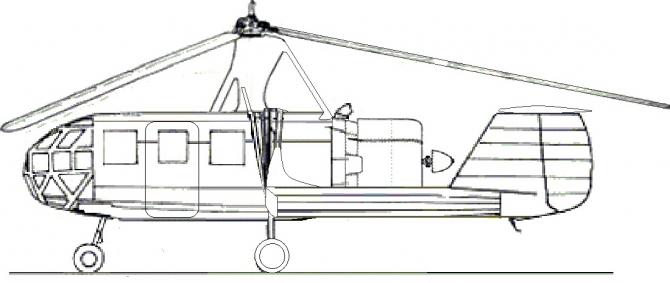

Что касается самого смысла применения автожиров с кораблей, то единственный проект 1943 г. многоцелевого транспортного 6-местного КаМи-7, которым планировали заменить транспортники Гр-2 на палубе авианосцев, остался только в виде эскизов: моряки разумно решили, что будущее за вертолетами.

ТТХ палубного автожира А-16

Диаметр несущего винта – 16 м. Длина фюзеляжа – 7,25 м. Ширина по стойкам шасси – 3,35 м. Масса пустого – 1650 кг. Масса взлетная – 2500 кг. Тип двигателя и мощность – М-25В, 1×750 л.с. Максимальная скорость – 230 км/ч. Продолжительность полета – 1,5 ч. Практический потолок – 5100 м, Экипаж – 2 чел. Кол-во выпущенных – 8 ед.

Колега, а может ну его? У вас судя по таймлайну Сикорский вполне может никуда и не уезжать и скооперироваться с Юрьевым для разработки полноценого вертолета, не отвлекаясь на самолеты. Конечно полноценный противолодочный вертолет до появления мощных и легких моторов не получится, но корректировщики получаться вполне.

brazo_largo пишет:

Наверняка Сикорский мог бы не уезжать (как впрочем и в реале), но у коллеги Wasa он ЕМНИП всё же уехал, правда в России остался филиал его фирмы. Хотя лично мне непонятны такие его действия. А вот насчёт «не отвлекаясь на самолёты»… Хотя с вертолётов Сикорский начинал, хотел он строить в первую очередь всё же самолёты (БОЛЬШИЕ самолёты…), и вернулся к вертолётам в 1938-м в общем-то не от хорошей жизни. Но вот «взять под крыло» тех же Миля с Камовым и Черёмухина он в АИ вполне мог бы.

Он уехал по тем же причинам что и в РИ, большевики буйствовали, на Севере была открытая конфронтация с Антантой, свободным от большевиков и вообще всех не согласных оставался Архангельск. У меня Гражданская война была до 1920 г. что тут делать Сикорскому он уже обосновался в США. Действительно страна вернулась к нормальной жизни с проведением экономических и социальных реформ только к середине 20-х. У него была уже контора в Америке, филиал появился только в 30-е. Раньше Игорь Иванович просто не рисковал приезжать в Россию (да и что бы он тут делал),.

Уважаемый коллега Wasa,

Вау!!! Как долго я ждал нечто подобного. Автожиры это моя маленькая слабость. Даже сам пытался делать нечто подобное, правда в реалиях 1920-х годов.

Для меня чистая и незамутненная альтернатива это, учения РККА в конце 30-х годов, где автожиры и танки отрабатывают совместные действия на поле боя. Приблизительно как на этой фотографии.

Огромный ПЛЮС за великолепную работу. Все понравилось. На недостатки укажут наши уважаемые коллеги, более сведущие в авиации вообще и в автожирах в частности. Единственное, что позабавило это имя автожироносца. КИМ если, что это Коммунистический Интернационал Молодежи. Православные комсомольцы с хоругвиями и иконами Сталина :)))))))))))))))) Все остальное как я уже писал отлично.

С уважением Андрей Толстой

Андрей Толстой

Почему православные-то? У коллеги Wasa вполне себе светская республика;).

Спасибо за лестную оценку сего сего скромного труда))) Кстати а на ваших картинках двигателя не хватает, это десантные планеры с авторирующим винтом? Насчет имени все просто, изначально это грузовое судно типа Комсомолец III серии из 4 судов (я их в сухогрузы перевел), но поскольку у меня комсомол это все таки просто одна из молодежных организаций как и сейчас, то называть суда Косомольцем глупо было, начал искать что то похожее может эквивалентное для нас и оказалось что Ким мужское имя от Евдоким именно так его воспринимали при прогнившем царизме. Вот и получились сухогрузы с мужскими именами Ким, Кир, Кион, Кикан и — это я просто думал обозначить всю однотипную серию. А так вроде все в тему получилось.

Уважаемый коллега Wasa,

Кстати а на ваших картинках двигателя не хватает, это десантные планеры с авторирующим винтом? Не совсем. Если я ничего не напутал двигатель по идее должен находится внутри фюзеляжа под винтом. А кроме того это не оконченный вариант. Так, типа фантазии на тему. Вот и получились сухогрузы с мужскими именами Ким, Кир, Кион, Кикан и — это я просто думал обозначить всю однотипную серию. Если так, то вполне возможно.

С уважением Андрей Толстой

Андрей Толстой пишет:

Ну так кроме двигателя ещё и винт/винты должны быть для поступательного движения – тянущие, толкающие, какие-нибудь… А без них точно жиропланер получается, как Fa 225.

Уважаемый коллега redstar72,

Ну так кроме двигателя ещё и винт/винты должны быть для поступательного движения – тянущие, толкающие, какие-нибудь… А без них точно жиропланер получается, как Fa 225. СПАСИБО! Приделаю пару движков на крылья. Собственно говоря я собираюсь сделать крохотную эскадрилью 8-ми машин. Исключительно для морской разведки. Так как дорогие машинки получаются. Я тут как то по цене заморачивался, так три таких автожира по цене выходят как миноносец типа «Сокол».

С уважением Андрей Толстой

Главная проблема автожиров несуший винт, а именно их прочность и вибро балансировка, именно из-за отсуствия нужных материалов (композитов) и проблем с вибрацией автожиры 30-х были небольшими машинами.

По автожирам рекомедую книгу — «Автожиры. Теория и расчет. 1934 «

Уважаемый коллега E.tom,

По автожирам рекомедую книгу — «Автожиры. Теория и расчет. 1934 « Большое СПАСИБО!!! Обязательно скопирую и прочту.

С уважением Андрей Толстой

есть более современная конца 30-х А.Жабров АВТОЖИР И ГЕЛИКОПТЕР

http://twistairclub.narod.ru/zabrov/oglav.htm

Андрей Толстой пишет:

Чего бы это вдруг? Интересно было бы узнать, каким образом Вы это посчитали…

Уважаемый коллега redstar72,

Чего бы это вдруг? Интересно было бы узнать, каким образом Вы это посчитали… Считал давно, сейчас точно не вспомню, но логика моих рассуждений приблизительно такая. Где-то попадалась информация, что для Гатчинской школы, во Франции были заказаны три аэроплана, приблизительно за 100 тыс. руб. Деньги выделил лично Николай II. В сумму покупки было включено обучение пилотов. Значит стоимость одного аэроплана с обучением пилота стоило около 30 тыс. руб. Но это обычные аэропланы, у меня же более сложное техническое изделие. Опять практически ручная сборка. Значит смело можно увеличивать стоимость вдвое. т.е. до 60, а то и до 75 тыс. руб. Три автожира по цене 75 тыс. руб. это 225 тыс. руб. А стоимость миноносца типа «Сокол» — 250-300 тыс. руб. Впрочем я не претендую на истину в последней инстанции и могу ошибаться.

С уважением Андрей Толстой

В каждой шутке лишь доля шутки. В латинской Америке коммунисты были хоть и не православные, но вполне христианские. Да и Сталин вполне мог пойти по церковной стезе. Митрополит Иосиф Виссарионович, неплохо звучит. =)))

Уважаемый коллега brazo_largo,

Да и Сталин вполне мог пойти по церковной стезе. Митрополит Иосиф Виссарионович, неплохо звучит. =))) Ага, а отец-настоятель Соловецкого исправительно-трудового монастыря еще лучше :)))))))))))))))))))

С уважением Андрей Толстой

++++++++++

++++++++++++

Правда, мне не совсем понятно, почему Вы решили сделать А-16 в виде удлинённого А-12 – на мой взгляд, логичнее была бы просто «оморяченная» версия «пятнадцатого». Также непонятно, зачем снимать обтекатели шасси на палубной машине; это на полевых аэродромах они травой забиваются. Категоричный отказ военных от А-15 на основании того, что «доведенного А-7 для опытной эксплуатации хватит» – также ИМХО нелогичен; в реале судьба А-15 сложилась столь несчастливо в основном из-за катастрофы А-12, но о ней у Вас ни слова. Кроме того, мне думается, что в вашей АИ Камов и Миль вряд ли сидели бы безропотно в ЦАГИ на скудном финансировании; скорее попробовали бы сами организовать производство различных автожиров гражданского назначения (кстати назывались бы они «вертолётами», камовские так уж точно).

По проекту КаМи-3 – вряд ли капот толкающего воздушника может выглядеть в точности как капот тянущего, только развёрнутый назад:). «Юбка» впереди двигателя ИМХО неуместна; а уж всасывающий патрубок, обращённый… назад??? Да и не совсем понятно, откуда хвостовые балки растут. Также не хватает защиты толкающего винта снизу – должен быть или нижний киль (кили), или по крайней мере хвостовые костыли подлиннее должны быть. И нос уж слишком по-немецки выглядит:).

Вы решили сделать А-16 в Вы решили сделать А-16 в виде удлинённого А-12 – на мой взгляд, логичнее была бы просто "оморяченная" версия "пятнадцатого". Разницы особо нет, они по мути конструктивно схожи. А А-12 выбрал из эстетических соображений. Также непонятно, зачем снимать обтекатели шасси на палубной машине; это на полевых аэродромах они травой забиваются. Цитирую зачем — увеличили колею шасси . Поставили новые полуоси боль колеса и амортизацию на сисунке видно но расписывать было слишком утомительно. Категоричный отказ военных от А-15 на основании того, что "доведенного А-7 для опытной эксплуатации хватит" – также ИМХО нелогичен; в реале судьба А-15 сложилась столь несчастливо в основном из-за катастрофы А-12, но о ней у Вас ни слова. Кроме того, мне думается, что в вашей АИ Камов и Миль вряд ли сидели бы безропотно в ЦАГИ на скудном финансировании; скорее попробовали бы сами организовать производство различных автожиров гражданского назначения (кстати назывались бы они "вертолётами", камовские так уж точно). У меня другая история СССР нет и в принципе все эти машины могут отличаться, как и история их создания. Я описал вот так вот. По проекту КаМи-3 – вряд ли капот толкающего воздушника может выглядеть в точности как капот тянущего, только развёрнутый назад:). "Юбка" впереди двигателя ИМХО неуместна; а уж всасывающий патрубок, обращённый… назад???… Подробнее »

Я его слепила из того что

РИ

Знаю такой. От него я взял

Знаю такой. От него я взял несущую систему с ротором, фюзеляж от Fa-223, силовую от позднего Су-2, все в масштабе.

Во первых А-7 так же имел Во первых А-7 так же имел раскрутку несушего винта. А-16 это дальнейшее развитие, главное отличие это управление по крену и тангажу не отклонением аэродинамических рулевых поверхностей , управление непостредственно перекосом/отклонением несушего винта, ось которого можно было отклонять, впред и в бок. Данные автожиры называли еще бескрылыми. Так, Ка-1 был способен взлететь с площадки длиной всего в 30м, а с двигателем, работавшим на полную мощность при угле атаки 15° он мог не только зависать над одним местом, но и одновременно делать разворот на 360°. Фактически старт у А-16 мало чем отличался влета от А-7, разница в значительно сокрашенном пробеге. Прыжковый стар все равно требовал небольшого пробега пока не начнут работать эффективно рули направления. Серьезным плюсом Автожиров был гироскопический эфект несушего винта который делал при взлете автожира мало чувствительным к порывам ветра, что делало влет более безопасным чем у самолетов. На А-7 несущий винт находился в горизонтальном положении, благодаря чему устранялись неприятные резонансные колебания лопастей при раскручивании и остановке винта, часто наблюдавшиеся в автожирах с обычным шасси и большим стояночным углом. Это позволило значительно упростить втулку несущего винта и сократить разбег автожира. Горизонтальное положение несущего винта при рулении предохраняло автожир от опрокидывания даже при порывистом ветре до 16 м/с. Проблема была… Подробнее »

Вот очень не правы. https://www.youtube.com/watch?v=pDB1Uf_c0nE&t=6s на 6:48 смотрите. Ну и как с разбегом. Специально нашел хронику с автожиром того же периода. Новых видео еще больше.

Все о Сьерве и его автожирах — https://coollib.net/b/359155/read, хорошо, неправильно вырозился, место для движения вперед, так вернее будет.

С ротором несушего винта пришлось повозится был разработан — Автодинамический ротор

Нет, не будет. «Прыгющий автожир» взлетал абсолютно вертикально, равно как вертолет. Поищите в сети Жаброва «Автожиры и геликоптеры» 1939 года, тама есть фотограмма взлета. Сам не могу выложить, не дома.

Для движения вперед на высоте в 7-10 метров.

Я извените в охрене https://www.youtube.com/watch?v=pDB1Uf_c0nE&t=6s смотрим на 7:19 британцы применяли автожиры С.30 именно с кораблей торговых как я и предлагал.

Не совсем так, к тому времени Сьера умер. В США над прыжковыми автожирами продолжила компания Питкерпа. Им создана несколько мод. с гидравлической системой. Каждая лопасть заканчивалась цапфой с шестизаходным винтом большого шага. На нулевом шаге лопасти удерживались гидравлически. Когда ротор, раскрученный до оборотов, необходимых для прыжка, отключался от трансмиссии, одновременно падало давление в гидросистеме. Лопасти под действием центробежных сил начинали выдвигаться наружу и принимали угол 4°45′. Эта система безотказно работала, и испытания шли успешно. Автожир имел хорошую динамическую устойчивость, в спокойной атмосфере можно было бросать управление. В 1941 г., поскольку в Англии автожиры уже не строились, британское правительство решило сделать в США заказ на постройку нескольких автожиров для использования их в конвоях для обнаружения вражеских подводных лодок. За этот заказ взялся Питкерн. Он приобрел 10 старых РА-18 образца 1931 г. своего производства и доработал их. Новый автожир стал называться РА-39. Для взлета прыжком была использована уже хорошо отработанная на РА-36 система. Кабина РА-39 была двухместной. Мотор — «Уорнер» мощностью 165 л. с. с винтом изменяемого шага. Взлетный вес составлял 975 кг. Ротор имел диаметр 12,88 м. Эти автожиры испытывались в условиях, приближенных к боевым. Они осуществляли взлеты и посадки на небольшую платформу на корме английского торгового судна «Эмпайр Мерси». Испытания были удачными и семь РА-39 весной 1942 г. были… Подробнее »

Еще с 1934 г. испанский инженер начал работать над системой вертикального взлета, запатентованной впоследствии под названием «Автодинамик». В 1936г. втулку типа «Автодинамик» опробовали на доработанном опытном образце С30, а затем на С30А. Этот модифицированный автожир иногда именуют C30R Новый ротор поначалу страдал вибрациями и потребовал длительной доводки.

То есть он ее все таки разработал, доводили ее без него.

разбрызгивая газ «новичок»:))))

В смысле?

прости, не удержался

!!! Отлично!

Кстати, ЕМНИП автожиры упоминаются в АИ-романе-серии с попаданцами, не помню автора, а назвение, что-то вроде «Коршуна Империи» — технически интересно, но просто оголтелый оптимизм так и прёт.

С уважением, Ансар.