Палубная авиация Российского флота XII. Первые, ставшие последними

Хотел просто маленькое предисловие к винтокрылу сделать, а получился целый пост про автожиры. Зато у меня Россия родина слонов, то есть вертолетоносцев.

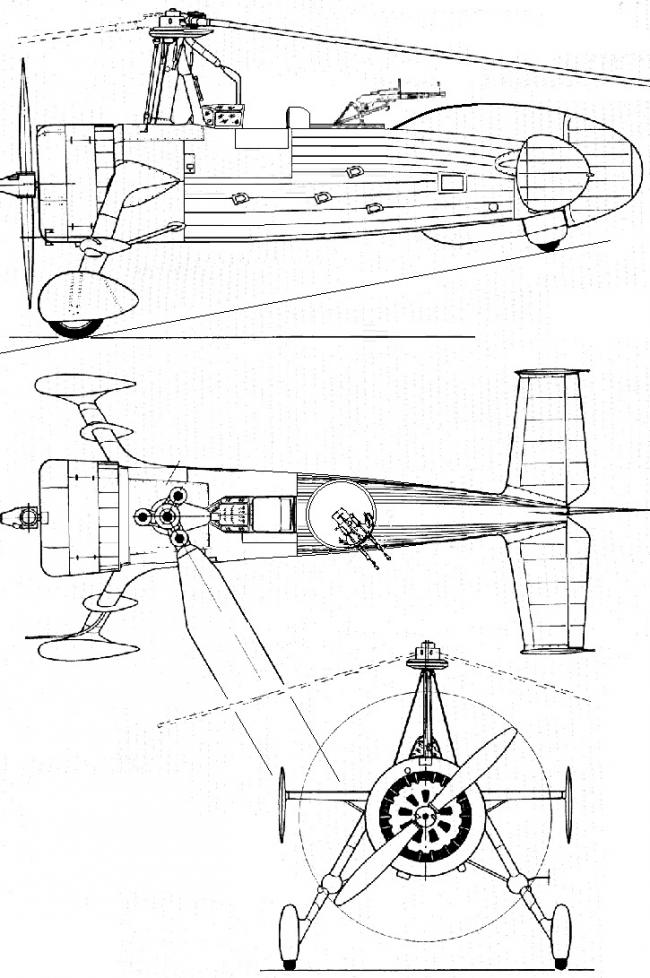

Работы в России по автожирам шли достаточно активно (прим. как и в реальности), но фактическое их применение, мягко говоря, хромало: к весне 39-го только ВВС имели опытную эскадрилью из 7 А-7бис конструкции Камова. Аппараты в принципе мало отличались от ранних разработок, и единственное их отличие было в вооружении. Отрицательное отношение руководства ВВС, не видящих больших преимуществ автожира перед традиционными самолетами, не позволяло надеяться на скорейшее финансирование и развертывание серийного производства, а производить было что.

Еще в 1936 году был построен бескрылый экспериментальный А-12 конструкции соратника Камова М. Л. Миля, который, впрочем, долго дорабатывался. Этот аппарат спустя год оброс потомством в виде разведывательного А-15, но военные наотрез отказались его принимать, мотивируя тем, что доведенного А-7 для опытной эксплуатации хватит. Уже в конце 1938 года обе рабочие группы – и Камова и Миля объединили, где они продолжали работы в первую очередь только по А-7; была большая вероятность вообще закрытия этого направления. Ситуацию спас глава ГМШ Лев Михайлович Галлер, к которому конструкторы смогли попасть на прием в феврале 39-го с проектом аппарата А-16. После консультации с командующим флотом А. В. Немитцем морская авиация согласилась профинансировать опытные работы и постройку 3 экземпляров для испытаний.

Причина такой заинтересованности в том, что А-16 уже не был автожиром в обычном понимании того времени: у него была особенность, которая по идее позволяла использовать его с крупных надводных кораблей в качестве разведчика и корректировщика. Эту особенность назвали «прыжковым» стартом – впрочем, российские конструкторы её переняли у испанца Сиерва, который работал в Великобритании. Несущий винт перед взлетом раскручивался двигателем до высоких оборотов при горизонтальном положении лопастей, а затем механизм одновременно поворачивал все лопасти относительно втулки. Автожир вертикально взмывал, и пропеллер тут же увлекал вперед готовую осесть машину. Теперь винт свободно авторотировал под действием набегающего потока воздуха. Правда, такая схема взлета имеет серьезные недостатки, главные из которых – сложная техника пилотирования и низкая безопасность; впрочем, решили рискнуть.

Основные узлы были отработаны ранее, и уже к концу года первый опытный образец поступил на испытания. Внешнее А-16 напоминал несколько увеличенный автожир Миля А-12 и А-15. Аппарат оснастили складывающимися лопастями ротора по типу А-7, мощной радиостанцией и фотооборудованием, правда от вооружения осталась только спаренная турель с двумя ШКАСами.

Уже в феврале автожир показали командованию морской авиации. А-16 взлетел без разбега под небольшим углом влево (имитируя отход от надстроек корабля), с небольшим проседанием разогнался, облетел комиссию и с парашютированием приземлился на то же место. Такой показ моряков устроил, и они настаивали на палубных испытаниях. Поскольку новые линкоры типа «Котлин» только проходили ходовые испытания, два из трех автожиров решили включить в авиагруппу уходящего на Дальний Восток АвКр «Победа». Базирование с авианосца проблем не представило, о чем и сообщалось во время перехода, а вот когда на линкоре «Котлин» установили кормовую площадку для автожира, начались сюрпризы. На стоянке и малом ходу опытные пилоты-испытатели совершали взлет и посадку, но как только испытания начались на скорости более 16 уз., первая же посадка обернулась аварией – потоки воздуха за надстройкой при взлете подхватили аппарат, и он «размочалил» лопасти об кормовую башню. После ремонта и серии удачных полетов история повторилась, только уже на взлете – пилот не успел уклониться, и А-16 при разгоне «догнал» линкор и зацепил шасси ту же многострадальную башню. Стало ясно, что аппарат без возможности постоянно регулировать подъемную силу ротора с таких кораблей применять опасно.

Впрочем, производство второй опытной серии из 5 машин не прекратили: их планировали применять как вспомогательные для связи с отдаленными гарнизонами оповещения, маяками и прочее. Ситуация изменилась только в 1942 году, когда шла война.

Главным морским театром для российского флота стал Северный. До июля 1942 при проводке конвоев использовали авианосец «Профессор Жуковский», который прекрасно зарекомендовал себя, но в июле он получил торпеду от U-255 и, как оказалось, выбыл из строя навсегда. Союзники смогли поделиться новым кораблем такого класса только в декабре, тогда же с ТОФ пришел однотипный авианосец «Контр-адмирал Можайский». Фактически на полгода об авиационном прикрытии можно было забыть. Но вскоре поступило предложение об использовании в качестве разведчиков А-16, два из которых еще использовались СФ и еще столько же оставались на консервации во Владивостоке. Уже 10 августа в Мурманск прибыл вызванный Камов, а 15-го – два «тихоокеанских» А-16. Конечно, гоняться за самолетами автожиры не могли, как и потопить подводную лодку, но обнаружить таковую и навести корабли охранения им было под силу. Осталось дело за носителем, который должен был входить в состав конвоя. Понимая, что времени мало, и учитывая результаты полетов с линкора, были выработаны следующие требования:

- минимальные переделки;

- низкая надстройка для уменьшения воздействия воздушных потоков;

- желательно, чтобы судно могло продолжать выполнять свои прямые обязанности.

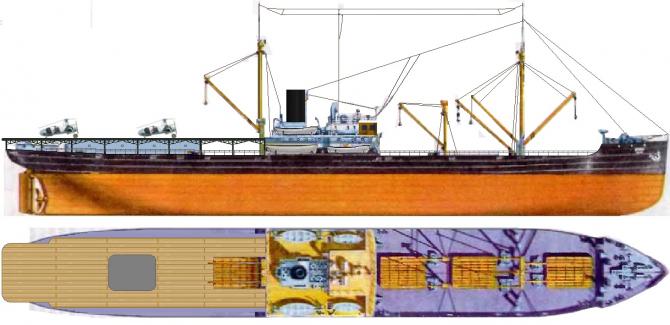

Лучше всего под эти требования подходили сухогрузы типа «Кир», два из которых – головной «Кир» и «Ким» уже совершили по два рейса в Британию. Выбор пал на последний.

У него перенесли кормовую мачту с грузовыми стрелами к надстройке, а всю корму заняла поднятая на 4 метра 46-метровая взлетно-посадочная. Интересно, что первый кормовой трюм для грузов сохранили, как и грузовые стрелы (их планировали поворачивать в противоположную от траектории взлета сторону по мере необходимости); второй трюм первоначально вообще не планировали использовать, а автожиры хранить на палубе, но в конце концов по предложению инженера Таксаторова на месте его люка установили простейший электрический лифт, а под палубой образовали ангар для 3 А-16. Проект переоборудования подготовили за неделю, а сами работы окончили уже к 2 сентября. Правда, для ускорения и удешевления применяли различные нестандартные решения, в частности стены ангара по сути делали из того, что было – досок и брезента.

Одновременно провели модернизацию (насколько это было возможно) самих автожиров – увеличили колею шасси (обтекатели у тех машин, где они еще оставались, сняли), установили бомбодержатели для двух 50-кг бомб (чтобы хоть как-то отбить желание «бородатых мальчиков» Деница атаковать конвой), а также заменили лопасти ротора на усиленные, которые поспешно изготовили в Билимбае под контролем оставшегося там Миля. 10 сентября были совершены первые полеты с «Кима», для которых срочно вызвали всех опытных пилотов, имевших опыт полетов на подобных аппаратах. Как было правильно рассчитано, небольшая надстройка и скорость судна не сильно влияли на взлетно-посадочные операции.

Уже 13 сентября «Ким» с 3 автожирами на борту вышел в составе конвоя QP-14; уже 22 сентября А-16 с б/н 02 навел на обнаруженную ПЛ U-253 самолет охранения, который ее потопил. Обратно он возвращался в составе конвоя JW-51B. 30 декабря после обнаружения конвоя немецкими силами автожиры пытались использовать для поиска подводных лодок противника, которые могли атаковать разбредшиеся после нападения транспорты; хотя лодок они не обнаружили, но при посадке в условиях полярной ночи один автожир разбился, а второй скорее всего не смог обнаружить судно-носитель и пропал без вести. К первому марту 1943 оборудование для базирования автожиров демонтировали. Тем не менее, полученный опыт применения винтокрылых аппаратов для ПЛО оказался востребован после войны.

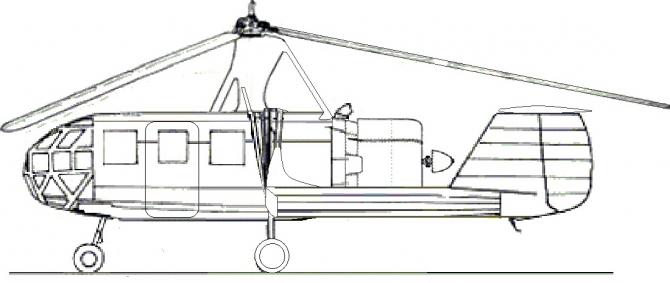

Что касается самого смысла применения автожиров с кораблей, то единственный проект 1943 г. многоцелевого транспортного 6-местного КаМи-7, которым планировали заменить транспортники Гр-2 на палубе авианосцев, остался только в виде эскизов: моряки разумно решили, что будущее за вертолетами.

ТТХ палубного автожира А-16

Диаметр несущего винта – 16 м. Длина фюзеляжа – 7,25 м. Ширина по стойкам шасси – 3,35 м. Масса пустого – 1650 кг. Масса взлетная – 2500 кг. Тип двигателя и мощность – М-25В, 1×750 л.с. Максимальная скорость – 230 км/ч. Продолжительность полета – 1,5 ч. Практический потолок – 5100 м, Экипаж – 2 чел. Кол-во выпущенных – 8 ед.

Главное, что шаг сделан в правильном направлении.

Опять тащите сюда статьи от этого говно автора?

По поводу его истерики, что раньше не было. Это лишь новая рзсо с модульностью. Никакого отношения к управляемым ракетам она не имеет. В СВО еще с 22 года широко применяются ракеты с наведением на Торандо-С. Это те что бывший смерч.

У них и дальность повыше. И начинка побогаче. Просто немалая часть военкрутяника искренне дрочит на хохляцкие методички. И если МО что-то не выложила с 100 фотографиям то якобы это и нет.

Широкого применения УР на смерчах не видно. И что самое важно, нет УР для 220мм. При всех плюсах 300мм, носители этих ракет крайне монструозны и через это имеют ограниченную тактическую подвижность. Это большой недостаток в сравнении с град и химерами. Да и родное шасси 220мм велико. не говоря уже о том, что на вооружении имеются две ракетные системы калибра 220мм с разными ракетами, хотя их вполне можно было сделать едиными.

Ну и к земледелию вопросы есть. Система нужная, нет вопросов, но предпочли создавать новый калибр 140 вместо того, чтобы делать на базе 220.

А как вы увидите широкое применение таких уров? По тылам хохлов постоянно что-то прилетает. Никто не отчитывается в прямом эфире какие именно единицы вооружения.

Так же с чего вы взяли что нет ракет под 200км и больше? Для того же Торнадо-С заявлялись ракеты МИНИМУМ ОТ 120км и выше. Именно ОТ, а не ДО.

А то что шасси крупное, так большой разницы нет. Что по 3ех осному грузовику прилетит что по 4ех осному. Это же не багги с камазом сравнивать. Там уже большой разницы и нет.

закончились пусковые Град, Ураган, Смерч?

Дело ведь в ракетах в РСЗО. Наличие небольшого количества универсальных пусковых как самоцель — такая что ли идея?

Если всё так хорошо, зачем в Корее и Иране покупать?

Давайте все таки определимся о каком вооружении речь. Об РСЗО, которые должны засеивать максимально большие площади снарядами или об управляемых ракетах , которые должны применяться штучно прлтив точечных обьектов? А то смешали всё в кучу. При таком раскладе о котором пишет автор Искандер лучший боеприпас для РСЗО. Его надо только адаптировать для запуска с шасси Торнадо-С. Но, реально, это глупо вменять РСЗО задачи тактических УР. Разные цели, разные оценки эффективности. А то скоро начнем говорить , что Снайперская винтовка жто лучший пистолет-пулемет. Стреляет же дальше и точнее типа. ))

В нынешней войне управляемые боеприпасы гораздо актуальнее, ибо дураков собираться на открытой местности в большом количестве нет (кроме дегенаралов из МО Лаоса,которые устраивают строевое построение практически на ЛБС). И тратить Искандеры на каждый ДЗОТ или импровизированный опорник в доме слишком дорого, нужны промежуточные варианты.

10-15 лет производства 50% ВПК мира это и есть конфликт СВО. Это не совсем современная война. Когда это провалилось.(промышленности НАТО на обеспечение необходимого количества данных боеприпасов надо 5-8-лет) Всё пошло по пути пылесоса. Сейчас всё перешло на увеличение эффективности ВПК Китая. Как НАТО так и МЫ усиливаем китайцев. УТК как таковой показал недостаточную эффективность. По линейке вложенные силы- эффективность. Всё показывает что калибр данных систем будет стремится к 300-350-мм. На современном технологическом уровне.

(кроме дегенаралов из МО Лаоса,которые устраивают строевое построение практически на ЛБС).

++++

согласен в принципе,но построение было в 30 км от ЛБС.

И где было ПВО?

Контрразведка?

Как где, там же, где и дегенералы, в Лаосе, очевидно же…

Речь идет о новой МОДУЛЬНОЙ ПУСКОВОЙ, которую можно использовать для стрельбы самыми разными типами боеприпасов.

Фантастика. Американцы спокойно пуляют с MRLS/HIMARS как неуправляемыми УР так и тактическими баллистическими ракетами и в ус не дуют.

Так что с них, нескрепных, взять? И авианосцы строють, да и строем нечасто ходют…

КГ/АМ. Аффтар даже сам себе противоречит, сперва пишет, что для создания РСЗО нужны «лишь шасси, направляющие, связь, СОУЭ», и требует наказать «виновных в том, что у нас новых РСЗО 10 лет назад не появилось», а спустя десяток абзацев пишет, что «главное — создать высокоточные боеприпасы, без них и РСЗО не нужны».

Ну о чем тут говорить? При таком подходе к делу не удивительно, что аффтар сумел не заметить появления Торнадо-С, Торнадо-Г с их высокоточными боеприпасами.

Чтобы таких слушать, надо быть

деревяннымжевтовато-блакитным по пояс.