Эскадренные броненосцы Черноморского флота (Орлы Отечества)

Доброго времени суток, коллеги. Сегодня я совершенно неожиданно продолжаю публикацию кораблей из моей технической альтернативы "Орлы Отечества", и речь пойдет о черноморских броненосцах. Так как все они не особо альтернативны, то выкладываются скопом сразу все. Аналогично будут опубликованы балтийские корабли, но уже позднее.

Вступление

Перерыв с "Орлами Отечества" для меня был вполне естественным – иногда "техничка" сильно задалбывает, а историческую часть без нее писать можно только при отсутствии "технички" как вида. Отчасти потому я основательно взялся за Quarhadast – там технических моментов необходимо было расписывать относительно немного (в сравнении с кораблями ВМФ России на протяжении полутора столетий), и потому исторической части можно было уделить самое пристальное внимание. Тем не менее, перерыв с "ОО" дал о себе знать – и теперь многих моментов его "исторички" я уже просто не помню. Собственно, произошло это из-за того, что с самого начала "ОО" я не задумывал как "полнофаршевую" альтернативу, и хотел сделать упор лишь на техническую ее часть. Сейчас, после началы работы над альт-Карфагеном, этот момент окончательно утверждается мною как оф. курс – "Орлы" будут продолжены, но исключительно по технической части. Детальная историческая информация будет представлена лишь в качестве исключения, прорабатываться будет (пока что) не особо сильно, потому некоторая степень неправдоподобности или даже фэнтезйиности по этой части может присутсвовать весьма часто.

В "Орлах" у меня оставалось незаконченное дело – эскадренные броненосцы. Я их наальтернативил довольно много, но выложил лишь часть их, "опустив" все ЭБРы Черноморского флота и солидную часть балтийских кораблей. И сейчас я таки добрался до них – и публикую сразу в двух постах несколько серий. Причиной тому является тот факт, что я не особо и альтернативил большинство кораблей, а словарный запас мой в последние дни иссяк, и писать длинные словесные опусы я могу с затруднением, что вызывает проблемы при расписывании истории проектирования, постройки и службы кораблей. Потому я выбрал краткую форму подачи материала (как в "МорКоле", приложении к старому доброму Моделисту-Конструктору советских времен, который я залистывал до дыр в раннем детстве), и буду ее придерживаться по крайней мере до конца возни с оставшимися броненосцами.

Также добавлю, что материал по альт-артиллерии РИФ у меня готов 100500 лет назад, и пора бы его уже опубликовать – чем я думаю заняться после того, как разберусь с ЭБРами. Ну а дальше… А кто ж его знает? Если повезет, к тому моменту я закончу пилить линейку сторожевиков от 1904 года и по современность (пока готово 3,5 корабля из 13), или таки займусь чем-то крупнее. Или продолжу публиковать наработки по Карфагену. Или подамся в авиацию или БТТ, нарываясь на пинки от коллег, которые в этих делах разбираются куда больше, чем я… Хотя сейчас, после длительного перерыва с флотом, я подозреваю, что косяки будут у меня и тут, особенно в текстовых частях.

Эскадренные броненосцы типа "Екатерина II"

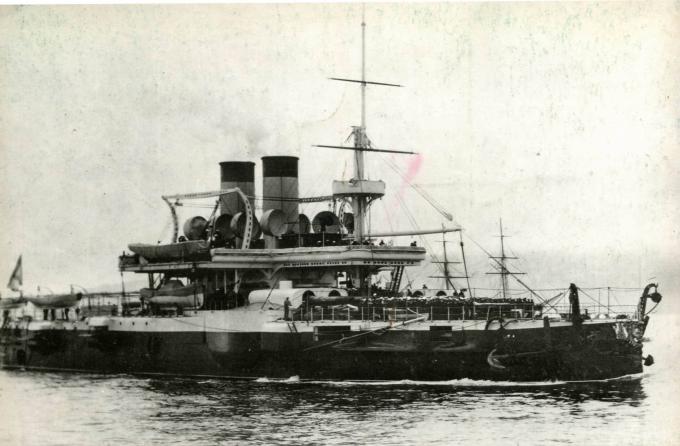

"Чесма" в море. Хоть у меня "Чесма" и не принадлежит к типу "Екатерин II", но фотография, ИМХО, все же уместна. Собственно, у меня компоновка барбетов, как и сами барбетные установки, сильно отличается от почти всех представителей этой серии, но что поделать – иллюстрации-то нужны…

После постройки "Грозы" [1] для Черноморского флота броненосное судостроение юга империи на время застыло. Причин тому хватало, как объективных, так и субъективных – начиная от масштабного строительства береговой инфраструктуры, которое пожирало бездну ресурсов, заканчивая ставкой на оборонительные действия в случае войны с Османской империей, для чего достаточно было 6 броненосцев береговой обороны (мониторов), минных заграждений и вооруженных пароходов. Однако к началу 80-х годов стало ясно, что на Черном море нужны и полноценные современные броненосцы – отчасти потому, что вместо оборонительной тактики русский Генштаб решил использовать наступательную, и сразу после начала войны брать десантом Константинополь, для прикрытия которого нужны были броненосцы, а отчасти потому, что во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов именно больших броненосных кораблей России не хватало для окончательного утверждения доминирования на Черном море. Положение осложнялось тем, что активно строящаяся промышленность Новороссии еще не могла обеспечить одновременную постройку нескольких броненосцев – достаточные мощности имелись лишь на Николаевском Адмиралтействе, а остальные судостроительные предприятия переживали упадок или были перепрофилированы на постройку небольших военных или гражданских кораблей. Учитывая, что на тот момент уже сложилась традиция составлять боевые отряды из 6 броненосцев, близких по ТТХ, а построить их быстро в эпоху, когда за пару лет новейший проект мог успеть морально устареть, то инженерам МТК пришлось изрядно попотеть, чтобы представить проект, который мог хотя бы не фатально устареть за время постройки первых его единиц.

И им это в общем-то удалось. Проект первых эскадренных броненосцев для Черноморского флота сочетал в себе хорошую бронезащиту и мощное вооружение – а главное, на носовых курсовых углах огонь вести могли 4 305-мм орудия из 6, что было однозначным плюсом из-за вероятной специфики использования этих кораблей в узостях проливов и при поддержке десантов. Проект был одобрен, и в 1883 году началась постройка первого корабля серии – "Екатерины II". Николаевское адмиралтейство полностью оправдало вложенные недавно средства, благодаря чему уже спустя 2 года (довольно быстро для тех времен) корпус корабля был спущен на воду, и почти сразу же был заложен второй однотипный корабль – "Синоп". Даже на момент закладки второго корабля проект выглядел еще вполне современным, и обеспечивал превосходство над всем, что могла выставить против России Османская империя. Спустя еще 2 года на освободившихся стапелях был заложен еще один корабль – "Георгий Победоносец". С его постройкой был связан небольшой конфликт в верхах МГШ – одни выступали за то, чтобы построить корабль по старому проекту, другие указывали на прогресс науки и техники и то, что "Екатерина II" уже начинает устаревать. Тем не менее, было решено строить корабль по старому проекту, причем были даже отметены предложения заменить 30-калиберную артиллерию на 35-калиберную. Оправдывалось это тем, что при постройке такого корабля требовались довольно серьезные переработки проекта, а Николаевское адмиралтейство четко дало понять, что третий корабль серии в случае отсутствия изменений удастся построить намного быстрее, чем первые два. И действительно – заложенный в 1887 году, "Георгий Победоносец" сошел на воду уже в 1888, а достройка заняла еще 2 года.

Служба "Екатерин" оказалась почти полностью мирной, хоть и насыщенной различными учениями и визитами в порты Румынии и Болгарии. В ходе волнений 1905 года [2] экипажи всех кораблей сохранили верность присяге и не приняли участие в движении, в отличие от более новых кораблей. Незадолго до этого их несколько модернизировали – вместо 8 47-мм орудий в корпусе были установлены 87/45-мм пушки, которые должны были стать надежной защитой против тех минных сил, которые имелись у Османской империи. Кроме того, орудия ГК и СК были переведены на бездымный порох, а 305-мм установки получили увеличенные углы возвышения, что позволяло вести огонь на большие дистанции. К началу ПМВ все три броненосца уже числились учебными кораблями "Фиолент", "Тарханкут" и "Сарыч" [3], и в боевых действиях участия не принимали – хотя "Сарыч" (бывший "Георгий Победоносец") и получил 2 280-мм снаряда с германского линейного крейсера "Гебен" во время его рейда к Севастополю. При подготовке к Константинопольской десантной операции они были подготовлены к посадке на мель у берега в качестве батарей поддержки десанта, и были использованы по этому назначению в середине 1917 года. Их не стали снимать с мели и отводить в тыл, ограничившись демонтажом самых ценных вещей, и в 1922 году "старички" были переданы Греции в обмен на определенные уступки. Однако греческий флаг над старыми корпусами уже не поднимался, и к началу 30-х годов первые эскадренные броненосцы Черноморского флота РФ были отбуксированы в Константинополь и разделаны на металл.

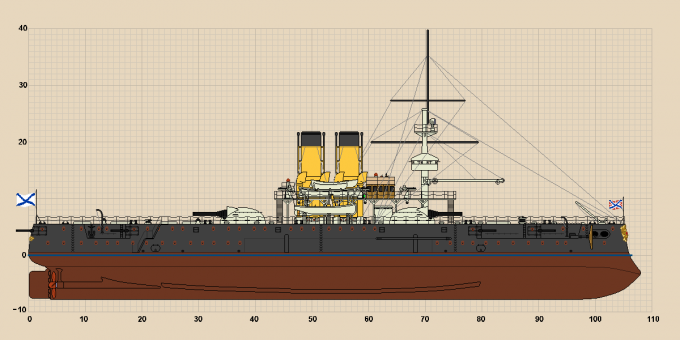

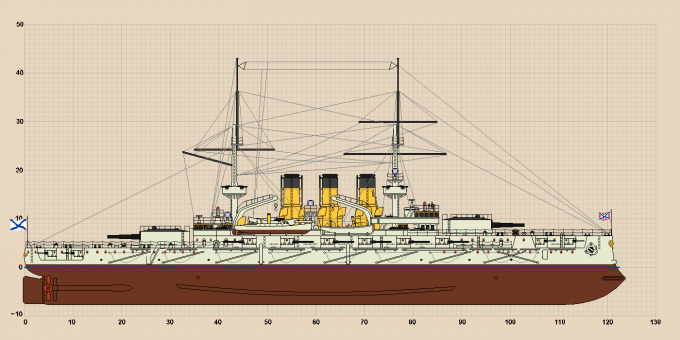

Вот примерно такая у меня "Екатерина II". В целом это тот же корабль, но в деталях я немножко "поколдовал" над кораблем, и самым крупным изменением стали барбетные установки от "Императора Александра II". В конце концов, у меня стандартизация в империи, или как?

«Екатерина II» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 14.06.1883/08.05.1885/20.07.1887

«Синоп» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 15.05.1885/06.05.1887/13.09.1889

«Георгий Победоносец» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 19.05.1887/23.09.1888/04.06.1890

Водоизмещение: нормальное 11 485 тонн, полное 11 825 тонн

Размерения: 106,2×21,5×7,9 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВДР, 14 цилиндрических котлов, 9500 л.с. = 15 узлов

Запас топлива: 800/1100 тонн

Дальность: 2500 миль (9 узлов)

Броня (сталежелез.): нижний пояс 102–406 мм, верхний пояс 229–305 мм, барбеты 305 мм, колпаки барбетов 64 мм, рубка 229 мм, кожухи КО 38 мм, палуба 38–64 мм

Вооружение: 6 305/30-мм, 7 152/30-мм, 14 47-мм, 8 37-мм орудий, 4 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 679 человек

В 1901–1902 годах проведена модернизация – артиллерия переведена на стрельбу бездымным порохом, дальность стрельбы 305-мм орудий увеличена до 67 кабельтовых, 8 47-мм пушек заменены на 8 87/45-мм орудий.

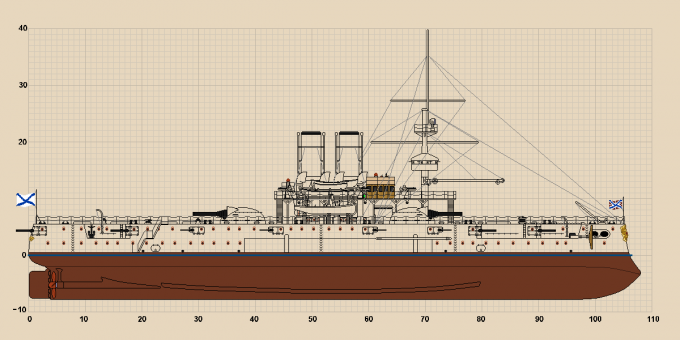

"Екатерина II" после модернизации. Миль пардон за то, что не раскрашивал – но вы себе не представляете, насколько это занудный процесс, отрисовать новый броненосец веселее и проще будет.

Эскадренные броненосцы типа "Три Святителя"

Уже при закладке "Георгия Победоносца" в МГШ и МТК начались баталии на тему того, каким быть следующему кораблю. Некоторые упирали на то, что необходимо придерживаться старого проекта, и лишь заменить ему артиллерию на более новую, а также по возможности усилить бронезащиту. Большинство сторонников такого варианта были представителями МГШ и Николаевского адмиралтейства, но ни морского министра, ни МТК "Екатерины" уже не устраивали. В конце концов, был "продавлен" проект улучшенного балтийского броненосца "Наварин", который на тот момент был одним из лучших кораблей своего класса в мире [4]. Из-за доработки проекта произошла задержка, и Николаевскому адмиралтейству какое-то время пришлось простаивать, терпя убытки. Не закончились проблемы с "Тремя Святителями" (так назвали головной корабль) и после закладки – учитывая уникальную ситуацию с кораблестроением на Черном море, было решено отойти от привычного запрета вносить серьезные изменения в конструкцию кораблей во время постройки. В результате "Три Святителя" первыми в РИФ получили новейшее вооружение – 305/40-мм, 152/45-мм и 57/50-мм орудия, а также сталеникелевую броню и несколько более мощные машины, чем у предшественника. Был уменьшен запас угля, а все противоминные орудия перенесли на спардек. Первый корабль серии получился несколько перегруженным, к тому же задержки с производством новых образцов вооружения заставили его стоять у стенки на год дольше обычного. Зато благодаря этому корабль получился настолько современным, что вызывал определенные опасения у британских адмиралов, которым начало казаться, что русские броненосцы вот-вот выйдут в Средиземное море и перекроют их линии снабжения с Индией через Суэцкий канал [5]. Закладка второго корабля серии – "Двенадцать Апостолов" – произошла уже безо всяких затруднений, межведомственных баталий и серьезных изменений в конструкции, хотя выдвигалось предложение демонтировать тяжелые боевые марсы с 37-мм пушками. В 1893 году был заложен третий корабль по исходному проекту – "Ростислав", причем на церемонии присутствовал и наследник престола цесаревич Александр [6]. Все корабли серии (кроме головного) строились уверенными темпами, и вступили в строй как и предполагалось – в среднем спустя 4 года после закладки.

Первый этап службы кораблей этого типа был таким же, как и у "Екатерин" – учения, заграничные визиты и высочайшие смотры. К началу ПМВ они успели серьезно устареть, и никакая модернизация уже не могла позволить "Святителям" противостоять новейшим дредноутам Османской империи [7]. Тем не менее, все три корабля в составе 2-го боевого отряда (вместе с "Евстафиями") выступали в роли резерва и поддержки приморского фланга Кавказского фронта, не раз обстреливая берег и поддерживая своими орудиями частные десанты. Довелось им сразиться и с вездесущим "Гебеном" – благодаря тому, что из базы все корабли выходили лишь в полном составе, германо-турецкий корабль получил достойный отпор и был вынужден ретироваться, хоть и не остался в долгу, повредив несколько русских кораблей. К концу ПМВ броненосцы окончательно устарели и в 1918–1919 годах были переведены в резерв, а после заключения Вашингтонского морского договора и вовсе отправились на слом, достойно прослужив в мире и на войне более чем два десятилетия.

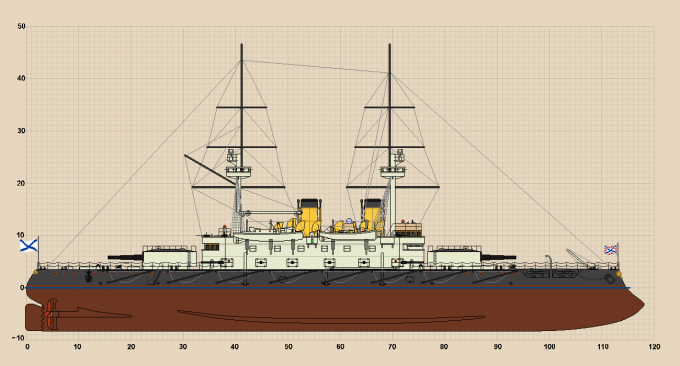

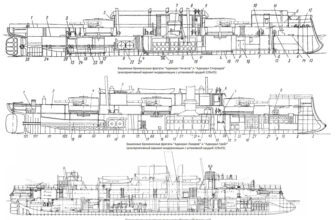

"Три Святителя" у меня куда больше похожи на "Наварин", чем прототип, но это все равно очень удачный проект.

«Три Святителя» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 01.03.1889/03.04.1891/23.09.1893

«Двенадцать Апостолов» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 13.05.1891/18.09.1893/20.08.1895

«Ростислав» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 23.10.1893/28.05.1895/09.03.1897

Водоизмещение: нормальное 11 725 тонн, полное 12 250 тонн

Размерения: 114,9×20,8×8,4 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 12 цилиндрических котлов, 13 000 л.с. = 16 узлов

Запас топлива: 500/1000 тонн угля

Дальность: 2400 миль (10 узлов)

Броня (сталеник.): пояс 127–356 мм, верхний пояс 279 мм, башни 305 мм, каземат 152 мм, рубка 305 мм, палуба 51–76 мм

Вооружение: 4 305/40-мм, 12 152/45-мм, 20 57/50-мм, 16 37-мм орудий, 4 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 768 человек

В 1915 году 4 57/50-мм орудия в кормовой части надстройки сняты, вместо них установлены 2 87/30-мм зенитки.

Эскадренные броненосцы типа "Евстафий"

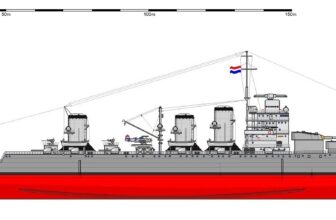

"Евстафий" собственной персоной. Не похож на реальный почти никак, зато сбылась моя древняя мечта нарисовать подобный корабль (приемистый полубачный броненосец с "одноэтажным" линейным расположением СК в одних только казематах).

После закладки "Ростислава" в МГШ вновь подняли вопрос о совершенствовании черноморских броненосцев и создании нового типа для местного ТВД. МТК сразу же предоставил проект несколько переработанной "Полтавы", который уже собирались утвердить – но тут коллегией корабельных инженеров Черноморского флота во главе с В.К. Красимцевым [8] была предложена альтернатива. Во многом она базировалась на личных предпочтениях и опыте черноморских судостроителей и корабельных инженеров. Учитывался опыт как Николаевского адмиралтейства в качестве строителей, так и экипажей кораблей в качестве главных эксплуатантов. Между точками зрения всех сторон коллегия попыталась найти баланс, что в итоге дало весьма неплохой проект корабля. В нем сочитались такие качества, как высокая скорость хода, мощная бронезащита и достаточно мощное вооружение, ставшее уже "стандартным" в РИФ (4 305/40-мм и 12 152/45-мм орудий). При этом конструкция корабля была достаточно простой, что в теории снижало затраты на строительство и облегчало постройку кораблей серии. В МТК проект вызвал настоящую бурю, которая привлекла внимание МГШ и морского министра. В результате было решено не отталкиваться от типа "Полтава" (который мог получить свое развитие, но увы), а сделать ставку на инициативный проект. Так родился проект "Евстафиев".

Постройка их шла уверенными темпами, серьезных задержек с поставками от подрядчиков не происходило – в результате чего к 1901 году удалось ввести в строй "Евстафия" и однотипного "Пантелеймона", а также спустить на воду "Иоанна Златоуста". Последний отметился тем, что в 1905 году члены его экипажа едва не взбунтовались из-за воздействия агитаторов и плохих новостей с фронтов войны с Японией (впрочем, масштаб поражений был сильно преувеличен газетчиками), определенные волнения были и на "Пантелеймоне". Впрочем, к беспорядкам на берегу матросы так и не примкнули, и корабли продолжили службу в составе 1-го боевого отряда Черноморского флота (флагман – "Евстафий"). В годы ПМВ "Евстафии", как и "Святители", служили у Кавказского побережья, выступая в качестве поддержки приморского фланга Кавказского фронта и определенной защитой от рейдерских действий линейного крейсера "Гебен". С последним даже пришлось однажды сразиться – несмотря на попадания в "Евстафия" и "Пантелеймона", германо-турецкий корабль удалось отогнать от конвоя десантных кораблей, выдвинувшихся к Трапезунду. "Иоанн Златоуст" также был поврежден в ходе войны, пускай и в других боях – в частности, в 1915 году он подорвался на мине, выставленной подлодкой, а в 1917 и вовсе схлопотал торпеду в борт. Впрочем, качество постройки дало о себе знать – пускай и полузатопленный, "Златоуст" все же дошел до базы. Восстанавливать его не стали как окончательно устаревшего, и уже в 1918 году он был отправлен на слом, а башни и артиллерию использовали для укрепления обороны Севастополя и побережья Черного моря. Ненадолго пережили его и два других корабля – после заключения Вашингтонского морского договора в 1922 году "Евстафий" и "Пантелеймон" отправились на слом.

«Евстафий» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 12.07.1895/10.08.1897/19.10.1899

«Пантелеймон» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 11.09.1897/20.03.1899/13.03.1901

«Иоанн Златоуст» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 23.04.1899/28.09.1901/15.07.1903

Водоизмещение: нормальное 12 475 тонн, полное 13 300 тонн

Размерения: 121,7×21,9×7,8м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 18 котлов Нормана-Макферсона, 14000 л.с. = 18 узлов

Запас топлива: 500/700 тонн угля

Дальность: 2800 миль (9 узлов)

Броня (крупп): пояс 102–229 мм, верхний пояс 152 мм, траверзы 178 мм, башни 254 мм, крыши башен 51 мм, барбеты 254 мм, казематы 127 мм, рубка 229 мм, крыша рубки 51 мм, кожухи КО 51 мм, палуба 51–76 мм

Вооружение: 4 305/40-мм, 12 152/45-мм, 12 87/45-мм, 6 47/45-мм орудий, 8 12,7-мм пулеметов, 5 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 731 человек

Примечания

1) Детальнее тут.

2) Которые были лишь региональными волнениями, которые так и не переросли в революцию из-за известий о победах в РЯВ.

3) Все три названия – мысы Крыма.

4) Об этом будет рассказано в следующей статье. Не то чтобы "Наварин" и в реальности не был одним из самых крутых броненосцев своего времени, но все же…

5) По крайней мере, так могли говорить газетчики того времени.

6) Николай у меня досрочно откажется от прав на престол и уйдет в дела мирские, став покровителем автомобилестроения, а может и воздухоплавания России (не, ну а почему бы и нет?). Александр же является полностью реальным персонажем, который был вторым сыном императора Александра III и умер в младенчестве от менингита. У меня он, само собой, не умер и даже не болел в детстве, а во время его царствования будет взят курс на обеспечение полной самостоятельности экономики России и независимый ее курс развития, вместе со своим отцом Александром III и своими министрами став строителем той России, которая в результате не будет уступать по могуществу СССР. Хотя тут, конечно же, отдельная тема для срача.

7) Османы закажут в Британии корабли себе немного раньше реального, в результате чего получат их до начала ПМВ. А если еще добавить "Гебена", то дела на Черном море пойдут ну очень весело!

8) Выдуманный персонаж.