Эскадренные броненосцы типа «Император Александр II» (Орлы Отечества)

С наступающим, коллеги! На дворе 31 декабря, а я… А я статью пишу, ага. Так как тема с броненосцами береговой обороны фактически закончена, то начинаю тему с броненосцами эскадренными, но начну не с ее логического начала, а с кораблей специальной постройки для нужд отдельного флота. Сначала будет один флот, потом другой, потом третий… И начну я с флота Тихоокеанского.

Вступление

Во-первых, пару слов про флот. Так как Россия у меня развивается быстрее (детали потом, в спец. теме, но не знаю, когда), а Константинопольская операция готовится как бы между прочим, если турки еще раз полезут воевать с Россией, то внимание империи может переключиться на Дальний Восток. Транссиб, конечно, пока отсутствует, но с 1860-х годов у России активно развивается торговый флот, так что товарооборот, или, если быть точным – накачка Дальнего Востока ресурсами и переселенцами начинается в 1880-х годах, постройка Транссиба – в 1885, в две колеи, и займет около 15 лет, а окончательное его замыкание (участок вокруг Байкала) произойдет в 1905, уже в РЯВ. И этому всему делу нужен флот для прикрытия и защиты интересов России, которая потихоньку начинает укреплять интересы в приграничных регионах Китая (Синьцзян, Монголия и Маньчжурия) и активнее расширяет влияние в стране в общем. В реале там была эскадра Тихого океана Балтийского флота, и относительно немногочисленные русские корабли Балтийского флота были вынуждены разрываться между Балтикой, Средиземным морем и Тихим океаном. У меня же Россия может позволить себе создать отдельный Тихоокеанский флот и построить корабли для него, хоть и не очень много. И это будет сделано – Андреевский флаг в далеких морях Тихого океана будет представлен боевыми кораблями круглый год.

Ну а первые корабли… Я взял за основу "Императора Александра II". Мне всегда нравились эти корабли, ибо они всегда были русскими – эдакий растолстевший корпус русских броненосных крейсеров, на котором разместили башни с большими пушками. Точнее, одну башню. Я все понимаю, таранная теория популярна, да и сулит экономию, но этот полуброненосец (в смысле, половинка нормального броненосца) меня всегда раздражал. Нужен полноценный броненосец, с двумя башнями или барбетами! Я выбрал барбеты, ибо мне просто нравятся русские колпаки на барбеты у реального "Александра", и на основе их я и сделал "стандартный" русский барбет для броненосцев. Всего барбетных кораблей будет три типа – один черноморский ("Екатерины") и два тихоокеанских. Но начало будет положено именно "Императором Александром II".

Вчера, кстати, закончил альт-"Андрейку". Без пост-РЯВовских перегибов выглядит довольно симпатично, надо заметить, хотя моя "альтернатива" свелась фактически к простой стилизации. Что делать с "Полтавами", пока еще не решил. Вариант готовый уже есть, но он мне не очень нравится. Возможно, понадобится опять делать альт-"Пересвета" модели 1892 года, и тут есть несколько казематных вариантов его перепила, которые могли бы показаться интересными.

На нужды молодого Тихоокеанского флота

Представим, что сзади у него тоже барбет.

Русская имперская машина, начав активно развиваться в середине XIX века, к концу 1870-х годов уже накопила достаточно потенциала для внешней экономической экспансии. Внимание правительства империи обратилось к Дальнему Востоку и Китаю, где находились рынки сбыта, источники ресурсов и важные военно-морские базы. Защита Дальнего Востока уже давно была головной болью для государства – слабо развитые базы, не способные поддерживать большие эскадры, вместе с очень протяженным побережьем складывались в заведомо проигрышный вариант для России, и лишь чудо в большой войне с, к примеру, Великобританией могло остановить вторжение врага. Сложной была даже защита собственных вод от браконьеров и контрабандистов – не хватало ни баз, ни кораблей. И в результате было решено начать укрепление Дальнего Востока, которое включало в себя развитие местных баз (включая главную военно-морскую базу во Владивостоке и вспомогательную в Петропавловске), активное освоение этих территорий, экономическую экспансию на севере Китая, а в перспективе – постройку железной дороги. Всему этому требовалась защита как с суши, так и с моря.

Морской генеральный штаб вместе со специальной комиссией МТК, перед которыми была поставлена новая серьезная задача, приступили к разработке ТТЗ для будущих тихоокеанских броненосцев. Сразу же стало ясно, что от броненосцев потребуется хорошая (по меркам того времени) мореходность и достаточная автономность, а также мощное вооружение и бронезащита. В принципе, эти требования были верны по отношению к любому кораблю, для любого ТВД, но в случае с Тихим океаном, с пока еще не развитой инфраструктурой военно-морских баз, требовалось создать в целом самодостаточный корабль, который превосходил бы колониальные корабли вероятного противника (самыми вероятными считались китайские броненосцы типа "Динъюань" или французские броненосцы типа "Байард" и "Вобан"), и имел бы малые шансы получить тяжелые повреждения в случае сражения с небольшими кораблями вроде канонерок. По экономическим причинам водоизмещение ограничили десятью тысячами тонн.

Разработка проекта шла в ускоренных темпах, и со стороны МТК наилушчим образом проявил себя Н. А. Субботин – инженер-кораблестроитель, до того побывавший за границей и успевший проанализировать все увиденное. Он настаивал на простых и отработанных решениях, утверждая, что "заграничный опыт следует принимать во внимание, но никак не ставить во главу отечественного судостроения". Так, вместо диагонального расположения башен, уже применявшегося на броненосцах типа "Князь Суворов" [1], Субботин предложил разместить двухорудийные установки в оконечностях корпуса, как это уже имело место на "Петре Великом". При этом сам корпус проектировался с максимальным использованием опыта постройки броненосных крейсеров I ранга, в результате чего орудия среднего калибра удалось разместить целых 12 штук, равномерно распределив их по всей длине корабля. Вместо тяжелых башенных установок решили применить французский опыт с барбетами, при этом разместив в одном барбете два, а не одно орудие. У французов "позаимствовали" и полный пояс, защищающий всю протяженность ватерлинии. Вносились многие другие изменения по предложениям различных представителей МТК, МГШ и действующего флота – так, по совету инженера Владимирова на корабле ради улучшения остойчивости отказались от полной парусной оснастки, хотя и сохранили развитый рангоут с массивными боевыми марсами.

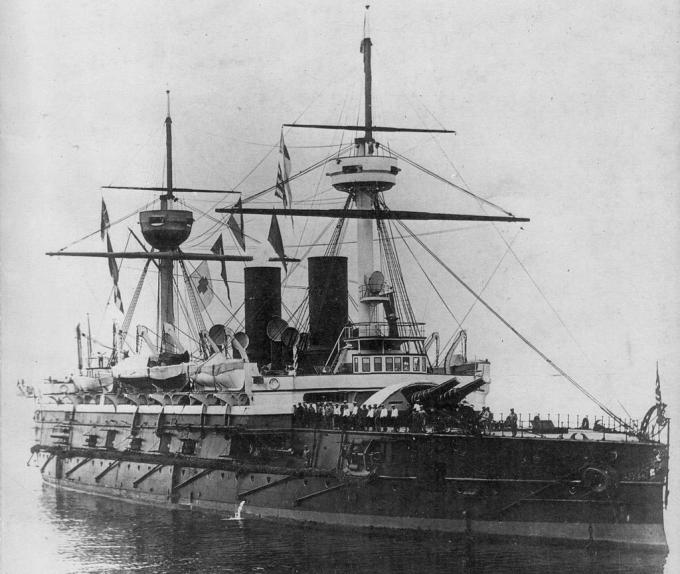

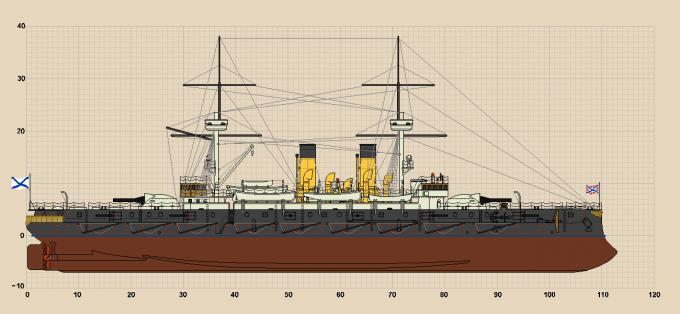

"Гангут" в парадной окраске. Обычно корабли перекрашивались в такую перед визитами в крупные иностранные порты. Частые перекраски броненосцев послужили возникновению прозвища Российского Малярного флота.

Произошли и организационные перемены. Высочайшим указом императора Александра II от 15.08.1880 было велено создать новый самостоятельный флот, именуемый Тихоокеанским, для защиты интересов империи и ее территорий на Дальнем Востоке. При этом командующий флотом, учитывая удаленность от Петербурга, получил почти что неограниченные права командования местными ресурсами [2]. Первыми кораблями флота стали недавно построенные мореходные канонерки типа "Мария" [3]. Ровно через месяц после указа были заложены и первые броненосцы для флота. Исполнителями важного государственного заказа стали традиционно Адмиралтейская верфь и Балтийский завод, но вместо постройки двух кораблей силами первой, что практиковалось ранее, решено было третий корабль передать реорганизованной Соломбальской верфи, которая после завершения прокладки железной дороги в Архангельск значительно повысила свою производительность. Постройка кораблей силами Балтийского завода и архангельцев шла достаточно быстро, поставки материалов и оборудования от подрядчиков приходили вовремя, и постройка их завершилась быстрее, чем планировалось – вместо 48 месяцев без учета испытаний, оговоренных по контракту, "Император Николай I" и "Гангут" были приняты в состав флота уже через 43 и 45 месяцев с момента закладки.

Иное дело обстояло с Адмиралтейскими верфями. Уже успевшие показать себя далеко не с лучшей стороны верфи опять затягивали время строительства – головной корабль серии, "Император Александр II", был спущен на воду спустя 49 месяцев после закладки, хотя по контракту он должен был уже проходить испытания! Управляющий заводом Линден [4], вконец проворовавшись и тратя огромные суммы на своих любовниц (только известных насчитывалось 9), по сути оставил все дела завода на самотек и от управления устранился. Опытные рабочие увольнялись, контракты с подрядчиками заключались на невыгодных условиях и "задним числом". Сам Линден пользовался поддержкой императора Александра II, который в свое время закрывал глаза на промахи и затягивание сроков постройки "Петра Великого" и "Князя Суворова" [5], но в 1882 году император стал жертвой покушения со стороны польских террористов, и ему на смену пришел Александр III, который подобных вещей не любил и редко прощал. Линдена взяли под стражу и устроили показательный суд, Адмиралтейские верфи же были преобразованы в Адмиралтейский завод – фактически частное предприятие, подконтрольное государству. С этого момента официально главная верфь России наконец-то перестала быть самой отсталой, вступила на путь быстрого развития и наконец-то "подтянулась" до уровня Соломбальской верфи и Балтийского завода. Тем не менее, достроить в срок "Александра II" уже не успевали, и вступить в строй ему довелось через 73 месяца после закладки, в конце сентября 1886 года. Больше такой позор в истории предприятия не повторялся.

"Император Александр II" перед уходом на Дальний Восток. Да вон же он, задний барбет!

«Император Александр II» (ТФ), Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 15.08.1880/ 14.09.1884/27.09.1886

«Император Николай I» (ТФ), Балтийский завод, Санкт-Петербург – 15.08.1880/19.09.1882/ 14.03.1884

«Гангут» (ТФ), Соломбальская верфь, Архангельск – 20.09.1880/14.07.1882/25.05.1884

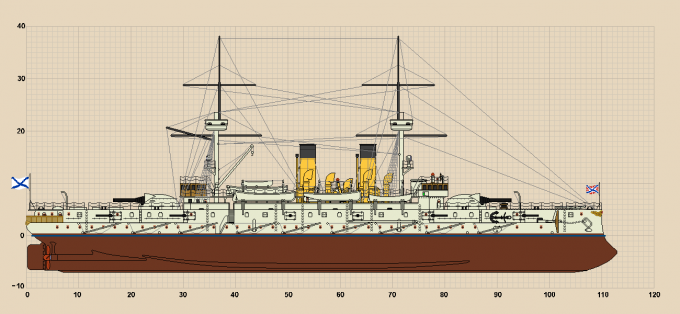

Водоизмещение: нормальное 9810 тонн, полное 10 350 тонн

Размерения: 109,1×20,5×7,1 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВДР, 12 цилиндрических котлов, 11 000 л.с. = 16 узлов

Запас топлива: 500/1000 тонн угля

Дальность: 4500 миль (8 узлов)

Броня (сталежелез.): пояс 203-356 мм, палуба 64 мм, барбеты 254 мм, колпаки 64 мм, казематы 76-152 мм, рубка 203 мм

Вооружение: 4 305/30-мм, 12 152/30-мм, 10 47/45-мм орудий, 8 37-мм револьверных пушек, 5 381-мм торпедных аппаратов

Экипаж: 653 человека

В 1899-1900 проведена модернизация – пушки переведены на бездымный порох, увеличена скорострельность 152-мм орудий, броневые колпаки барбетов заменены на новые крупповские, толщиной 152 мм, дальнобойность 305-мм пушек увеличена до 67 кабельтовых (25 градусов возвышения орудий).

В 1902 году силами Владивостокского порта 6 47-мм орудий на батарейной палубе заменены на 10 87/45-мм, добавлены 4 87-мм пушки на спардеке.

Служба в мирное время

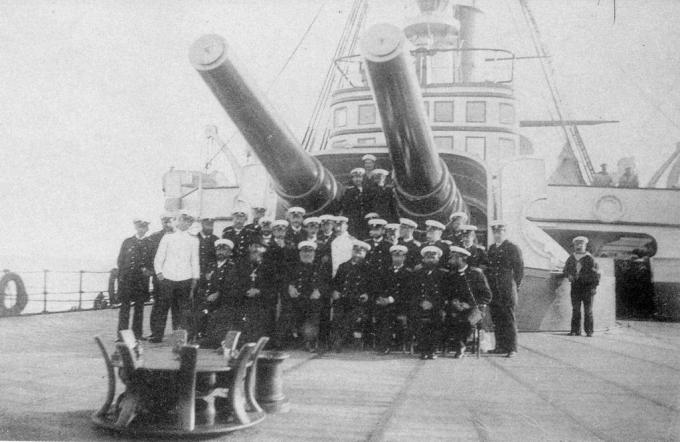

Офицеры "Гангута" на фоне барбетной установки ГК. Носовой, к сожалению – кормовой фоток не нашел.

Задержка с введением в строй "Императора Александра II" заставила два остальных корабля отбыть на Дальний Восток самостоятельно. При этом "Николаю I" пришлось ожидать "Гангут" в Бресте, после чего эти два корабля вместе отправились на Дальний Восток. По прибытию туда "Николай" стал флагманским кораблем всего флота, и включился в довольно непростую службу вдали от центра империи. На зиму Тихоокеанский флот был вынужден становиться на якорь во Владивостоке и зимовать во льдах, или переходить в Петропавловск. В теплое же время года корабли проходили боевую подготовку, которая сменялась дипломатическими визитами в иностранные порты Японии, Китая, Кореи и даже Филиппин. Присутствие столь мощных кораблей в регионе значительно укрепило местный авторитет России, и, несмотря на затруднения со снабжением и вынужденными паузами на зиму до 1892 года [6], позволило заявить о том, что Россия наконец серьезно закрепилась на Дальнем Востоке. Прибытие "Александра II", а затем и трех броненосцев типа "Победа" позволило окончательно сформировать привычный русским адмиралам шестикорабельный боевой отряд.

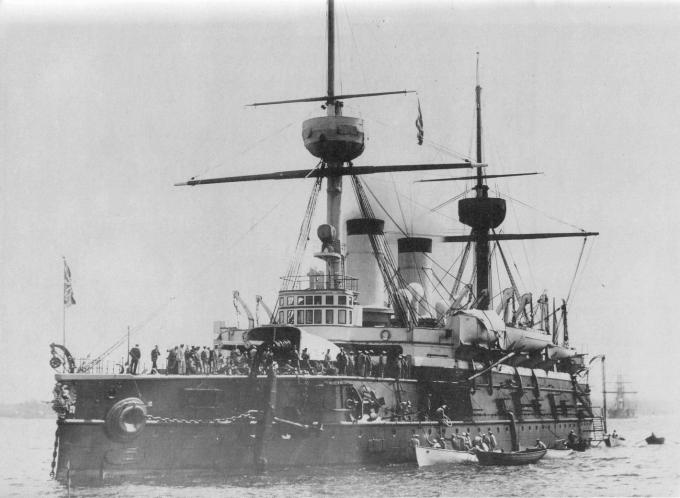

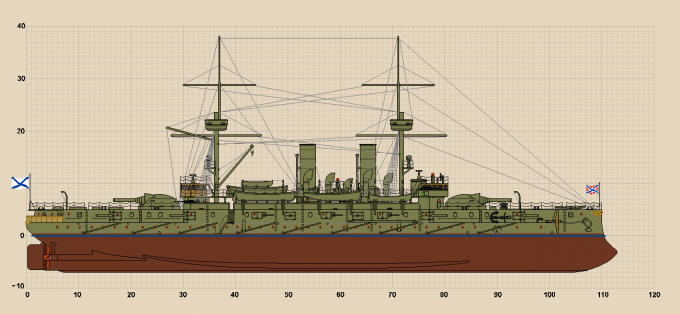

"Император Николай I" в "викторианской" окраске. Использовалась как основная окраска мирного времени.

После 1895 года Япония четко обозначила свой курс на резкое увеличение численности флота. Россия к тому моменту уже достраивала новые 3 броненосца для Тихоокеанского флота, и еще 3 готовились к закладке, но старые корабли не спешили исключать из состава основных сил. Несмотря на их быстрое устаревание (большие опасения вызывали барбетные установки, защищенные лишь легкой броней и не способные надежно защитить 12-дюймовые пушки от стрельбы из современных скорострелок), было решено провести модернизацию кораблей. После формирования нового боевого отряда из кораблей типа "Полтава" и "Князь Потемкин-Таврический" [7] все шесть старых броненосцев отбыли на Балтику, где силами Адмиралтейского завода была проведена частичная модернизация. Артиллерию перевели на стрельбу бездымным порохом – замену шестидюймовок на новые скорострелки того же калибра пришлось отложить из-за недостатка самих орудий. Были фактически заменены котлы и машины (проведен капитальный ремонт силами завода), а самое главное – тонкие 64-мм колпаки барбетных установок заменили на шестидюймовые из крупповской брони. Были также подготовлены места под установку десятка 87/45-мм противоминных орудий и сняты 6 47-мм пушек, но новые орудия пришлось заменить уже силами Владивостокского военного порта двумя годами позднее – присутствие броненосцев срочно требовалось на Дальнем Востоке, а новые пушки пришлось бы ждать еще какое-то время в Петербурге. Россия надеялась переиграть Японию, которая продолжала вооружаться, и за счет простого численного превосходства остановить ее вероятную агрессию – а в случае сохранения мира японцев выдавили бы из Кореи просто за счет превосходства ресурсов России. Тем не менее, война все же случилась, и броненосцы типа "Император Александр II" приняли в ней самое активное участие.

В горниле русско-японской войны

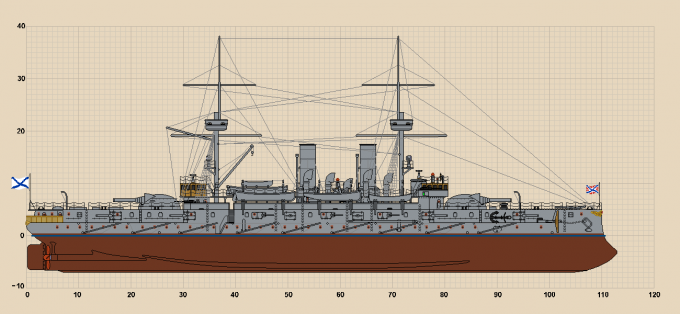

Таким может быть порт-артурский "Император Александр I"

А вот тут, коллеги, получается интересный момент. Если вы ожидали увидеть здесь краткое описание боевых действий с участием "Александров", то вы ошиблись. Ибо создав три корабля для Тихоокеанского флота, я пока не решил, как их использовать в русско-японской войне.

Причин тому хватает. На момент начала войны броненосцам этого типа уже от 18 до 20 лет – срок, который можно считать пределом службы корабля того времени. Да, у японцев были и более старые артефакты вроде "Фусо" и "Чин-Иена", но эти два корабля использовались на вспомогательных ролях. И совать в основную линию три этих устаревших корабля, а заодно и три последующие "Победы" (вступление в строй в 1889-1890), при наличии 6 современных броненосцев и 3 мощных броненосных крейсеров (о них потом, это фактически будут предтечи линейных крейсеров, башенные "Громобои") как-то моветон, хоть и можно попробовать. И в результате можно выделить четыре основных варианта использования "старичков":

1) Таки сунуть в действующую боевую эскадру в Порт-Артуре. При этом снизится эскадренный ход, да и, честно говоря, откровенно стремно ставить эти корабли под возможный огонь современных броненосцев японцев.

2) Оставить эти корабли на вторых ролях в Порт-Артуре, сделав их чем-то вроде ББО. Не, ну а почему нет?

3) Определить 6 старых броненосцев во Владивосток. В результате японцам придется держать "асамоидов" в Корее, дабы парировать шестерку старичков-ЭБРов, как и в реальности с ВОКом, но в большем количестве – и вот шансы старого барбетного броненосца против броненосного крейсера… Ну, скажем так – не самые плохие. Короче, такой вариант сулит большие выгоды.

4) Вывести их в резерв и вообще не использовать в боевых действиях. Хотя нафиг их тогда модернизировали?

В общем, вариантов много, и хоть я и склоняюсь к третьему, но пока еще абсолютно в нем не уверен. Потому готов обсудить этот момент. Более того – даже очень хочется узнать мнение коллег по поводу того, как лучше использовать "старичков" Тихоокеанского флота в РЯВ.

А вот таким может быть владивостокский "Император Александр II"

И да, в зависимости от того, где им быть – в Порт-Артуре или Владивостоке – будет отличаться и окраска кораблей. К статье прикрепляю два варианта "Александров" военного времени – шаровый и оливковый.

Примечания

1) Эдакие броненосцы типа "Динъюань", только русские и больше размером. Или "Инфлексиблы", только русские но меньше размером. Сами корабли еще даже не отрисованы, так что это все пока примерно.

2) Слабо знаю адмиралитет того времени, так что буду благодарен коллегам за варианты возможного первого командующего Тихоокеанским флотом, который не потратил бы все и так немногочисленные местные ресурсы черт знает на что, а сосредоточился на боевой подготовке и дипломатическим маневрам.

3) Ох, сколько флагов успели сменить эти мои канонерки… Надеюсь, Андреевский будет последним. О самих канонерках возможно в ближайшее время напишу статью.

4) Я уже упоминал о нем в предыдущих статьях. В целом негативный персонаж, из-за которого Адмиралтейские верфи до конца XIX века будут отличаться не очень хорошей репутацией.

5) Всего задержка в постройке кораблей типа "Петр Великий" и "Князь Суворов", строившихся на Адмиралтейских верфях, составила от 1 до 3 лет.

6) Только в 1892 году окончательно будет оборудована зимняя вспомогательная база в Петропавловске, а Владивосток получит в свое распоряжение небольшой ледокол. В этом плане окончательно Владивосток будет оснащен лишь в 1901 году, когда из Архангельска прибудут два мощных ледокола, построенных специально для Тихоокеанского флота.

7) Это не та "Полтава", о которой вы могли подумать. Вообще. И немного не тот "Потемкин". Вообще, это древняя история – в свое время пытался писать альт-книжку про РЯВ (криво, косо, после главы удалил все наработки), но в голове почему-то накрепко засела мысль о том, что "Князь Потемкин-Таврический" в качестве названия флагманского броненосца Тихоокеанского флота – это чертовски круто. А раз уж у нас пошла такая пьянка, и размах альтернативы покруче, чем в ФАНе, то почему бы и нет? Чай, для черноморских броненосцев названий хватит.