Эскадренные броненосцы Балтийского флота (Орлы Отечества)

Доброго времени суток, коллеги. Сегодня я публикую последнюю часть альтернативы «Орлов Отечества», которая посвящена броненосцам. Коснется она Балтийского флота – а именно тех кораблей, которые станут ее основной боевой силой до начала постройки дредноутов. Альтернатива на этом, конечно же, не закончится, и впереди еще будут статьи, касающиеся уже других типов кораблей.

Содержание:

Вступление

С публикацией броненосцев были свои проблемы – на момент завершения их отрисовки пропало всякое желание писать стенки текста вроде тех, что были в описании «Победы» или «Императора Александра II». Да и сейчас такое желание не особо-то и есть – потому текста здесь будет необходимый минимум. В качестве приложения будет добавлен один момент, который я специально опускал до самого конца публикации броненосцев на случай, если кто-то сам заметит этот момент. Что ж, замечен он не был, так что раскрываю карты вместе с окончанием сказания про броненосцы.

На очереди запланирована очередная статья по Карфагену, осталось лишь уточнить кое-какие детали. Кроме того, вскоре наберется материал на одну большую статью по СКР Российской империи – осталось по сути намалевать лишь 3 корабля, подкорректировать ТТХ, и публиковать всю линейку на свой страх и риск, и ваши смех и критику. Получается… Ну, мне то оно все очень даже симпатично, но как на самом деле – я не знаю, ибо в современном флоте я разбираюсь не так. как хотелось бы, да и ВМФ СССР явно не способствует упрощенному изучению матчасти – типов кораблей, разных малоотличимых серий и оборудования так много, что артиллерийское вооружение РИФ до 1917 года начинает казаться детскими шалостями.

Отмечу, что приведенные здесь корабли не особо альтернативны, но упомянуть их я был просто обязан – хотя бы «для справки», на тот случай, если соберусь писать «историчку» по этой альтернативе.

Ну и напоследок – отмечу свое удовлетворение самим собой по поводу качества рисования. По ходу этой статьи буду помещать ссылки на свои старые рисунки кораблей, показанных в этой статье – предыдущие работы мне теперь стали напоминать наскальные рисунки, хотя нет предела совершенству. И вообще, под настроение корабли рисовать и прикидывать – самое то…

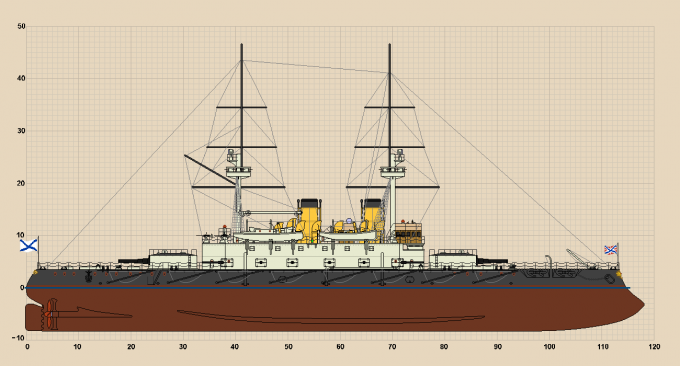

Эскадренные броненосцы типа «Наварин»

«Наварин» монументален.

После постройки броненосцев типа «Князь Суворов» Балтийский флот на время прекратил пополняться новыми кораблями. Связано это было с тем, что на Балтике у России сохранялось полное превосходство над любым врагом, кроме разве что возможных «гастролеров» вроде Великобритании или Франции, в то время как Тихоокеанский флот срочно требовал пополнений. В результате последующие две серии кораблей типа «Император Александр II» и «Победа» отправились на Дальний Восток. В то же время корабли Балтийского флота постепенно устаревали, а СИБ [1] докладывала, что Германия готовится строить крупную серию броненосцев (речь о броненосцах типа «Зигфрид»). Для сохранения доминирования русских кораблей на Балтике, а также благодаря освобождению верфей было решено построить две серии по 3 броненосца для Балтийского флота.

В качестве прототипа было решено избрать зарубежный опыт, а именно броненосцы типа «Трафальгар». Впрочем, было решено не сдерживаться его рамками, и сделать проект как можно более мощным. От броненосцев не требовалась высокая мореходность – потому можно было оставить им невысокий надводный борт. Это позволило значительно усилить бронезащиту, а применение станков на центральном штыре позволило разместить в каземате «стандартные» 12 шестидюймовок (хотя в результате каземат получился тесным, и в случае пробития брони из строя могли выйти все 6 орудий одного борта сразу). Проект получился чрезвычайно мощным, что вызывало определенную заинтересованность со стороны царствующих особ, которые присутствовали при закладке всех трех кораблей серии.

В результате Балтийский флот получил три чрезвычайно мощных броненосца, которые в условиях Балтики не имели равных. Впрочем, имели они и критиков – корабли получились дорогими и сложными, что на фоне небольших германских кораблей воспринималось как избыточное решение. Тем не менее, тройка «Наваринов» позволила закрепить превосходство России на Балтике, а также обеспечила достаточную «группу влияния» для Средиземного моря, которое часто посещали все три корабля. Служба их была полна учений, парадов и заграничных плаваний, и им ни разу не довелось стрелять по противнику – даже в РЯВ, во время подготовки Тихоокеанской эскадры Балтийского флота для отправки подкреплений на Дальний Восток эта тройка осталась «коптить» небо в Финском заливе. Время их уже проходило – спустя ровно 20 лет после вступления в строй, в 1912 году, все три корабля перевели в резерв. В годы ПМВ их корпуса использовали в качестве плавказарм и плавбаз подводных лодок, и лишь после окончания конфликта, в 1919–1920 годах три сильно изношенных корпуса окончательно исключили из списков флота и сдали на слом.

Он прекрасен! По монументальности сравниться с «Наварином» смог разве что «Андрей Первозванный» (хотя последний, пожалуй, его даже превзошел).

«Наварин» (БФ), Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 13.04.1888/14.06.1890/19.03.1892

«Чесма» (БФ), Балтийский завод, Санкт-Петербург – 13.04.1888/24.07.1890/20.02.1892

«Кинбурн» (БФ), Соломбальская верфь, Архангельск – 21.04.1888/08.08.1890/15.07.1892

Водоизмещение: нормальное 11 450 тонн, полное 12 100 тонн

Размерения: 114,9×20,8×8,4м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 12 цилиндрических котлов, 12 500 л.с. = 16 узлов

Запас топлива: 700/1200 тонн угля

Дальность: 3000 миль (10 узлов)

Броня (сталежелез.): пояс 203–406 мм, верхний пояс 305 мм, башни 305 мм, каземат 152 мм, рубка 254 мм, палуба 51–76 мм

Вооружение: 4 305/35-мм, 12 152/35-мм, 24 47/45-мм, 16 37-мм орудий, 4 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 773 человека

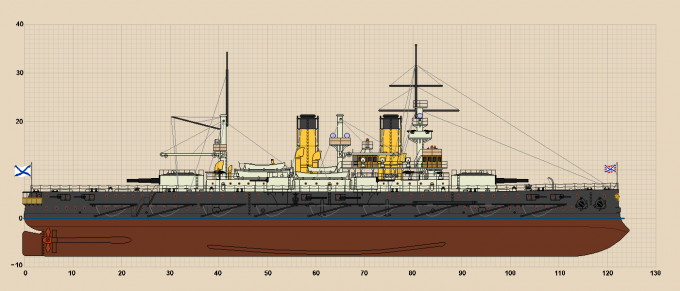

Эскадренные броненосцы типа «Сисой Великий» [2]

Вы хотите сказать, что это «Полтава»? Нет, это таки «Сисой Великий»! Предыдущий ее рисунок прямо-таки удручает, а нынешний не может не радовать.

Следующая тройка броненосцев для Балтики должна была стать улучшенной версией «Наварина», однако уже в процессе проектирования появились возражения. Морякам было уже мало низкобортных кораблей с тесными казематами, потому в числе требований МГШ к новому проекту МТК числились:

– повышение высоты надводного борта на высоту одного межпалубного пространства;

– увеличение числа орудий СК или увеличение его калибра с допустимым уменьшением числа орудий;

– увеличение автономности кораблей;

К этому также добавились обещания Обуховского завода к 1890 году начать производство новой скорострельной артиллерии под бездымный порох и успешные испытания на Черноморских миноносцах водотрубных котлов Макферсона, который постоянно улучшал их конструкцию и обещал дать флоту мощную и надежную силовую установку к 1891–1892 годам. Под давлением МГШ, который стремился иметь как можно более современные корабли, МТК приступил к проектированию корабля без точных характеристик котельной установки и вооружения. Первоначально планировалось установить 8 203-мм орудий в 4 башнях, но в последний момент МГШ потребовал перепроектировать корабли для размещения новых 152/45-мм орудий, что вызвало определенные затруднения и привело к тому, что часть орудий располагалась в башнях, а часть – в казематах. Корабли были заложены в 1890 году («Сисой Великий», «Святослав» и «Ингерманланд»), и из-за задержек с поставками котлов и вооружения 2 из 3 броненосцев вступили в строй на год позднее чем расчитывалось.

Однако проблемы «Сисоев» не закончились на этом. Несмотря на хорошие характеристики котлов Нормана-Макферсона, первые «тяжелые» модели для броненосцев оказались не самыми удачными, в результате чего вся служба кораблей была связана с постоянными ремонтами и поломками котельной установки, в результате чего в повседневности их скорость редко превышала 13–14 узлов. Из-за этого тройка броненосцев редко покидала Балтику, хотя однажды (в конце 1890-х) напряженная политическая обстановка на Дальнем Востоке и необходимость усиления флота в регионе вынудила отправить эти корабли в дальнее плавание, которое стало серьезным испытанием для экипажей. Случались проблемы и с некачественной отделкой брони нового типа и дефектами артиллерии. Тем не менее, к РЯВ все эти дефекты удалось исправить, а котлы и вовсе заменили на новые образцы, благодаря чему броненосцы смогли уверенно развивать «паспортные» 16 узлов. Это предопределило их назначение в состав Тихоокеанской эскадры Балтийского флота, отправленной на помощь на Дальний Восток, и в отличие от первого плавания это стало заметно более легким, хоть и проходило в сложной политической обстановке. По возвращению на Балтику и с началом постройки новых дредноутов «Сисои» отошли на второй план, а в 1913 году и вовсе были переведены в резерв. Начавшаяся Первая мировая война вновь призвала уже старые корабли на службу – в результате «Сисои» были определены в качестве кораблей береговой обороны Рижского залива и не входили в число главных сил флота (в отличие от броненосцев типа «Бородино» и «Андрей Первозванный»). Там они понесли тяжелые потери – «Святослав» подорвался на мине и затонул, а «Ингерманланд» был торпедирован немецкой подводной лодкой, отправившись на дно к своему систершипу. До конца войны дожил лишь головной корабль серии, однако уже вскоре после заключения мирного договора и демобилизации его исключили из состава флота и продали на слом.

«Сисой Великий» (БФ), Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 15.09.1890/20.04.1892/21.09.1895

«Святослав» (БФ), Балтийский завод, Санкт-Петербург – 15.09.1890/18.04.1892/23.05.1894

«Ингерманланд» (БФ), Соломбальская верфь, Архангельск – 23.09.1890/28.04.1892/16.09.1895

Водоизмещение: нормальное 13 250 тонн, полное 13 650 тонн

Размерения: 122,8×22,1×7,9 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 16 котлов Нормана-Макферсона, 13500 л.с. = 16 узлов

Запас топлива: 900/1050 тонн угля

Дальность: 3750 миль (10 узлов)

Броня (сталеник.): пояс 152–343 мм, верхний пояс 178 мм, траверзы 127 мм, батарея 127 мм, башни ГК 254 мм, крыши башен ГК 51 мм, барбеты ГК 254 мм, башни СК 127 мм, крыши башен СК 38 мм, барбеты башен СК 127 мм, рубка 229 мм, палуба 51–76 мм

Вооружение: 4 305/40-мм, 12 152/45-мм, 12 87/45-мм, 8 57/50-мм орудий, 4 12,7-мм пулемета, 6 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 675 человек

В 1915 кормовая пара 87/45-мм орудий на спардеке заменена на 87/30-мм зенитные пушки.

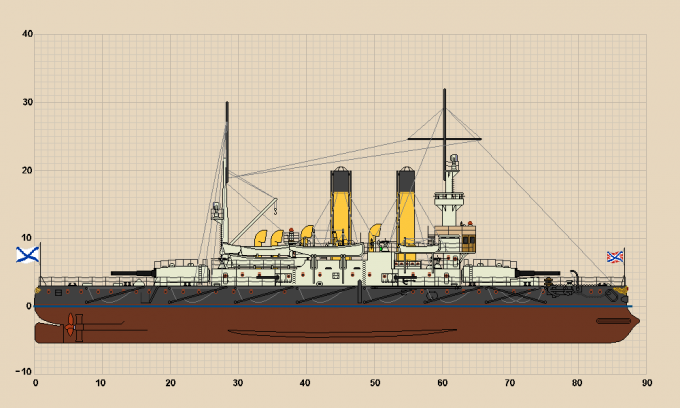

Броненосцы береговой обороны типа «Адмирал Ушаков»

«Адмирал Ушаков». Не шибко-то и альтернативный, если не считать башни ГК. Предыдущая версия.

Страны бассейна Балтийского моря всегда любили строить броненосцы береговой обороны. Из 4 государств – России, Германии, Дании и Швеции – Россия всегда имела наибольшее их количество. Тем не менее, к началу 90-х годов все они уже начали устаревать, в то время как другие страны (особенно Германия) уже строили корабли новейших образцов. И хотя у России имелись куда более мощные эскадренные броненосцы, нужда хотя бы в нескольких броненосных кораблях прибрежного действия, с малой осадкой и серьезной бронезащитой, заставила МГШ выдать техзадание на проектирование новых броненосцев береговой обороны, причем с настойчивым пожеланием «обеспечить превосходство русских кораблей над любым другим зарубежным образцом того же типа». В результате родился проект броненосцев типа «Адмирал Ушаков», которых построили 3 единицы. Для них не требовалась высокая скорость хода – благодаря чему вместо пока еще ненадежных котлов Нормана-Макферсона были установлены обычные огнетрубные цилиндрические котлы. Броню использовали уже отработанного типа – сталеникелевую, которую ранее уже устанавливали на броненосцах типа «Сисой Великий» и «Три Святителя». Вооружены корабли были достаточно серьезно – 4 254/45-мм орудия с высокой дальнобойностью позволяли (при некоей толике удачи) вести бой даже с броненосцами, а 4 130/45-мм скорострелки и десяток 47-мм орудий обеспечивали относительно высокую степень защиты от миноносцев, особо опасных в условиях Балтики.

«Ушаковы» стали платформой для множества экспериментов, среди которых была и отработка методик ведения стрельбы на дальние дистанции, вызванная прежде всего желанием сделать эти корабли способными вести бой с полноценными броненосцами. Первыми в русском флоте «Ушаковы» получили дальномеры, став на какое-то время базой для подготовки дальномерщиков всего флота. Не участвововали эти корабли в РЯВ, и за исключением нескольких визитов в Норвегию они не покидали Балтику. Казалось бы, появление дредноутов должно было поставить крест на этих броненосцах – однако перед самой Первой мировой корабли «обновили» и частично модернизировали. Причиной такого решения стали особые условия Балтийского моря, с его обилием мелких мест, на которых уверенно могли держаться лишь корабли с небольшой осадкой, какими и были «Ушаковы». В результате в войну дредноутов старые броненосцы береговой обороны активно использовались на приморском фланге Северо-Западного фронта, не раз обстреливая берег и совершая небольшие набеги на вражеские порты под прикрытием главных сил флота, которые держались мористее. Их обстреливали артиллерией с суши и с моря, их бомбили цеппелины и самолеты, но «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин» дошли до самого конца войны без каких-то серьезных повреждений. Впрочем, их судьба уже была предрешена – вступали в строй броненосцы береговой обороны типа «Адмирал Лазарев», и «Ушаковым» теперь можно было отправиться на покой. Разоруженные ББОшки еще какое-то время служили в качестве плавбаз подлодок, но в начале 30-х их окончательно исключили из списков флота и продали на слом. Исключением стал лишь «Сенявин», а точнее «Опытовое судно №113», которое выполняло роль экспериментальной базы флота, а затем и корабля-мишени, будучи потопленным германской авиацией в 1941 году.

«Адмирал Ушаков» (БФ), Балтийский завод, Санкт-Петербург – 16.06.1892/27.10.1893/18.09.1895

«Адмирал Сенявин» (БФ), Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 20.07.1892/10.08.1894/03.07.1896

«Генерал-адмирал Апраксин» (БФ), Соломбальская верфь, Архангельск – 12.10.1892/30.04.1893/04.08.1895

Водоизмещение: нормальное 4500 тонн, полное 4750 тонн

Размерения: 87,2×16,1×5,5 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПГМ, 4 цилиндрических котла, 5000 л.с. = 16 узлов

Запас топлива: 214/400 тонн угля

Дальность: 2500 миль (9 узлов)

Броня (сталеник.): пояс 203–254 мм, траверзы 152–203 мм, башни 178–203 мм, барбеты 152 мм, рубка 229 мм, палуба 25–51 мм

Вооружение: 4 254/45-мм, 4 130/45-мм орудий, 10 47-мм, 8 37-мм пушек, 3 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 415 человек

В 1912–1913 годах проведена модернизация: проведен капитальный ремонт машин и котлов, сняты 37-мм и 47-мм пушки, вместо них установлены 2 87/45-мм орудий и 4 12,7-мм пулемета, сняты все торпедные аппараты, увеличен угол возвышения 254-мм орудий до 35 градусов, дальнобойность доведена до 20,5 километров, боевой марс перестроен в открытый дальномерный пункт с двумя 1,5-м дальномерами.

В 1915 2 87/45-мм пушки заменены на 2 87/30-мм зенитки.

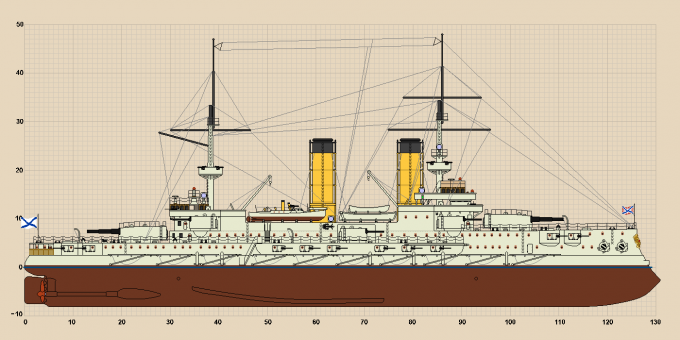

Эскадренные броненосцы типа «Бородино» [3]

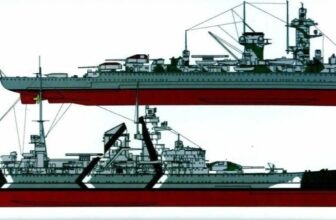

«Бородино» собственной персоной. Альтернативного не особо много, главное внешнее отличие – дымовые трубы, которые я сделал «стандартными» для всего РИФ, взяв за образец трубы «Потемкина». Старый вариант.

К постройке эскадренных броненосцев на Балтике Россия вернулась лишь к концу XIX века. Ситуация складывалась не самая приятная – Германия, некогда исключительно сухопутное государство, начала закладывать одну серию броненосцев за другой, что грозило пошатнуть доминирующее положение России в регионе. В то же время не лишним признавалось наращивание сил на Дальнем Востоке, хотя 12 броненосцев и 3 броненосных крейсеров вроде как было достаточно. В результате было решено строить шесть кораблей для Балтики, но с возможным вариантом переброски их в Порт-Артур – для чего требовалась достаточно высокая автономность и мореходность. По предложение представителей МТК, для обеспечения лучшей живучести СК все 152-мм орудия требовалось разместить в башнях. Был объявлен международный конкурс, в ходе которого были определены два лидера – проект Балтийского завода и зарубежный проект французского инженера Лаганя. При этом и МГШ, и МТК выступали за объединение этих проектов вместе, но Лагань отказался просто так продавать свое детище из-за того, что по официальному курсу МГШ строительство броненосцев было допустимо лишь на отечественных верфях. В результате пришлось пойти на уступки – Лаганю заказали 2 бронепалубных крейсера (постройка которых часто велась на зарубежных верфях) вдобавок к уже строящемуся на его верфях «Баяну» [4], а Балтийский завод принялся объединять оба проекта. В результате родился проект броненосцев типа «Бородино», которые стали одними из самых знаменитых кораблей РИФ этого класса. Первоначально были заложены три единицы этих кораблей, однако после их спуска на воду было решено построить еще три аналогичных корабля – причиной тому стала более дешевая постройка второй тройки по старому проекту, а также достаточно высокая боевая ценность кораблей даже спустя 2 года после закладки. При этом в числе подрядчиков случились перестановки – Соломбальская верфь в Архангельске перешла на постройку ледоколов и больших вспомогательных кораблей, а вместо нее броненосцы решила строить молодая и быстро растущая Путиловская верфь.

Первая тройка броненосцев – «Бородино», «Князь Воронцов» и «Князь Суворов» – вступила в строй перед самым началом войны с Японией и составила ядро Тихоокеанской эскадры Балтийского флота, отправленной на Дальний Восток в качестве подкрепления главных сил. Тем не менее, в боевых действиях участвовать им не довелось. По возвращению на Балтику первая тройка вместе с недавно вступившими в строй «Орлом», «Славой» и «Рымником» составили единый боевой отряд Балтийского флота. Служба после РЯВ стала для этих кораблей полна различных смотров и заграничных походов, чаще всего в Средиземное море. Даже после начала постройки дредноутов корабли этого типа считались достаточно современными и ценными для флота. В конце концов, им довелось участвовать в Первой мировой войне, будучи 2-м боевым отрядом Балтийского флота. В ходе войны «Бородинцам» довелось сражаться со своими германскими одноклассниками [5], где они показали себя достаточно хорошо. Несли они и потери – «Князь Воронцов» был потоплен огнем германских дредноутов, а «Рымник» затонул после попадания двух торпед с германской подводной лодки. Оставшиеся четыре корабля были выведены в резерв, а в 1922–1923 годах их окончательно исключили из списков флота и продали на слом – эпоха броненосцев в русском флоте завершилась.

«Бородино» (БФ), Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 15.02.1899/14.07.1901/14.08.1903

«Князь Воронцов» [6] (БФ), Балтийский завод, Санкт-Петербург – 15.02.1899/16.06.1901/20.04.1903

«Князь Суворов» (БФ), Путиловская верфь, Санкт-Петербург – 15.02.1899/20.04.1901/16.07.1903

«Орел» (БФ), Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 20.09.1901/16.08.1903/22.08.1905

«Слава» (БФ), Балтийский завод, Санкт-Петербург – 20.06.1901/14.05.1903/14.06.1905

«Рымник» (БФ), Путиловская верфь, Санкт-Петербург – 27.04.1901/19.05.1903/29.11.1905

Водоизмещение: нормальное 15 850 тонн, полное 16 350 тонн

Размерения: 129,1×24,2×8,1 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 16 котлов Нормана-Макферсона, 16 000 л.с. = 18 узлов

Запас топлива: 850/1300 тонн угля

Дальность: 3650 миль (10 узлов)

Броня (крупп): пояс 127–229 мм, казематы 76 мм, башни ГК 254 мм, крыши башен ГК 64 мм, барбеты башен ГК 102–254 мм, башни СК 152 мм, крыши башен СК 38 мм, барбеты СК 127 мм, переборки 51 мм, рубка 203 мм, кожухи КО 19 мм, ПТП 38 мм, верхняя палуба 51 мм, нижняя палуба 38 мм

Вооружение: 4 305/40-мм, 12 152/45-мм, 20 87/45-мм, 8 57/50-мм орудий, 8 12,7-мм пулеметов, 5 381-мм торпедных аппаратов

Экипаж: 798 человек

В 1915 году установлены по 2 87/30-мм зенитные пушки.

К слову о развитии броненосцев Российской империи в «Орлах Отечества»

А теперь давайте рассмотрим то, что я наальтернативил по броненосцам России. Казалось бы – местами действительно альтернатива, а местами и не особо корабли изменились, и вообще слишком много реализма… Но если рассмотреть все вместе, то откроется картина попытки всеобщей систематизации – именно это я пытался сделать в первую очередь! В смысле, я не пытался сделать одну-единственную линейку развития броненосцев для русского флота, с небольшими отличиями, как это было в Германском флоте. Однако здесь теперь куда более связанных между собой кораблей, которые происходят один из другого, причем почти все образцы броненосцев я брал реальные, и лишь подгонял их под некую систему. К примеру:

1) ЭБРы типа «Император Александр I» берут начало из броненосных крейсеров, на которые поставили барбеты с 305-мм пушками. Из него происходит «Победа», а «Победа» как бы влияет сразу на два проекта – «Наварин», и куда более поздняя «Полтава» (которая срисована с «Ретвизана», но без американского влияния на архитектуру).

2) В то же время «Наварин», базируясь на британском «Трафальгаре» и отечественной «Победе», развивается в «Три Святителя», те так или иначе дают начало «Евстафию», а тот в свою очередь становится прототипом «Князя Потемкина-Таврического».

3) Возникшая с «Сисоем» (реальной «Полтавой») концепция корабля с башенным расположением СК получает развитие в «Бородино», и приводит в результате к возникновению «Андрея Первозванного», который эволюционирует в первую серию русских дредноутов.

4) Первые башенные мониторы постепенно набирают вес и развиваются в «Петра Великого». Это было и в реальности, но я добавил «вишенку на торт» – броненосцы типа «Князь Суворов», ставшие логическим концом и тупиком развития ветки, берущей начало в прибрежных мониторах.

При всем этом остаются и единичные проекты, не получившие развития – вроде «Адмирала Ушакова», ББОшки времен Крымской и «Екатерины II». Вот именно это я и хотел привнести в своей альтернативе – больший порядок и наследственность в русском флоте, когда корабли если не похожи близко, то хотя бы являются развитием друг друга в нескольких поколениях, пускай и не всегда. В реальности же подобная наследственность между сериями кораблей просматривалась редко, да и в самой серии броненосцы могли сильно отличаться между собой. Ну и мелочи, свойственные моей альтернативе – это 87-мм артиллерия вместо 75-мм, малое количество всякой 47-мм шушеры в начале XX века – все это не тянет на большую корабельную альтернативу, но в моих условиях все это просто необходимо сделать.

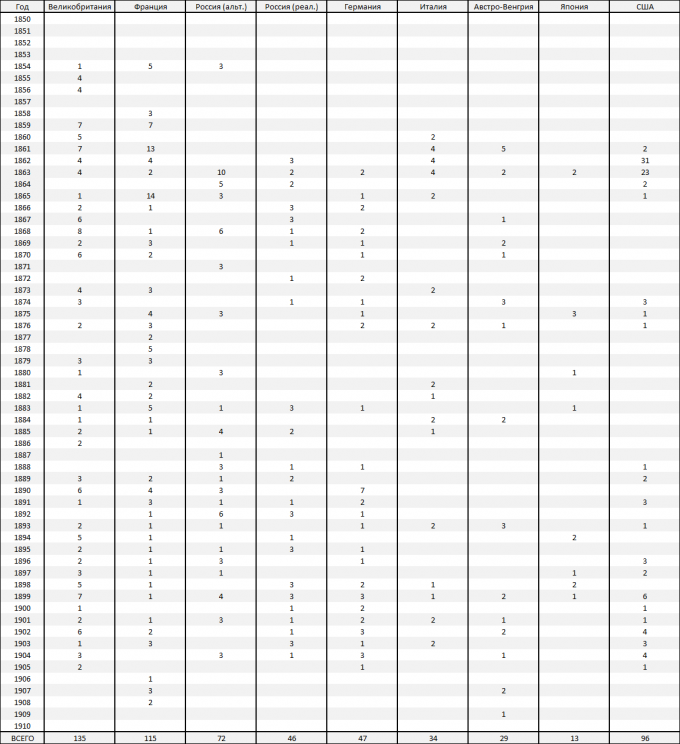

Также стоит отметить и количество кораблей. Казалось бы – у меня броненосцев столько, что аж перебор! Таки да, броненосцев у меня заметно больше, чем было в реальности. Однако их не настолько больше, чтобы Россия переплюнула по тоннажу Великобританию (и близко нет), да и с Францией по сути РИФ идет примерно на равных. Почему я так уверен? У меня есть таблица! В таблицу внесены все типы броненосцев всех основных флотов мира по датам их закладки. Вот она:

Как вы можете видеть – по общему количеству броненосцев Россия занимает твердое третье место (если не считать США с их мониторами), уступая почти в 2 раза Великобритании, и в 1,5 – Франции. Также видна и разница между реальным и альтернативным раскладом – 26 кораблей. При этом в раннюю эпоху броненосного кораблестроения в альтернативе сохраняется серьезный отрыв (36 против 17 кораблей в реальности до 1880 года), а в более поздний период, когда и броненосцы уже значительно поднабрали водоизмещения и стали намного более дорогими, цифры отличаются уже в гораздо меньшей степени (36 против 29 после 1880 года). Учитывая, что у меня в альтернативе экономика России таки идет вровень с мировым техническим прогрессом, то подобное допущение я считаю вполне правдоподобным.

Добавлю также примерное распределение построенных кораблей по флотам:

1) Балтийский флот – 1 «Броненосец», 10 «Стрельцов», 2 «Смерча», 6 «Адмиралов Лазаревых», 3 «Петра Великих», 3 «Князя Суворовых», 3 «Наварина», 3 «Сисоя Великих», 3 «Адмирала Ушаковых», 6 «Бородино» и 3 «Андрея Первозванных», всего 43 корабля;

2) Черноморский флот – 2 «Броненосца», 5 «Стрельцов», 1 «Смерч», 3 «Екатерины II», 3 «Три Святителя» и 3 «Евстафия», всего 17 единиц;

3) Тихоокеанский флот – 3 «Императора Александра III», 3 «Победы», 3 «Полтавы» и 3 «Князя Потемкина-Таврических», всего 12 единиц;

К 1904 году из них в строю – в Балтийском флоте 12 единиц (все «старички» в резерве, проданы на слом или переделаны во вспомогательные корабли, 3 «Бородина» и 3 «Андрея Первозванных» еще строятся), в Черноморском флоте 9 единиц, в Тихоокеанском флоте 12 единиц (из них 6 современных).

В общем, что хотел с броненосцами – я сделал, а что будет дальше – покажет время…

Примечания

1) Служба Имперской безопасности.

2) При «отальтернативливании» этого типа кораблей использовались наработки по «Полтавам» еще со времен ФАНа, с поправкой на более раннюю закладку.

3) Как и с «Сисоем»-«Полтавой», альтернативные «Бородинцы» дорабатывались на основе ФАНовского варианта.

4) Да, у меня «Баян» будет бронепалубный. Вы скажете, что я извращенец, и таки будете правы, но как броненосный крейсер он получается просто лишним, а вот снять брони и добавить скорости хода – и бронепалубник будет очень даже ничего.

5) На Балтике у России в начале ПМВ будут лишь 3 дредноута и 9 более или менее мощных броненосцев. Конечно, этого мало, чтобы противостоять всему Хохзеефлоте, но этого и не потребуется – а вот немцам придется держать как минимум свои старые дредноуты и большинство броненосцев на Балтике. И боевые действия будут идти еще более активно и «сочно» в сравнении с реальностью – даешь битвы смешанных линкорно-броненосцевых эскадр!

6) «Александра III» в списке «Бородинцев» нет из-за того, что у меня этот император умереть должен в 1913 году. Хотя все еще может поменяться.