Первые русские эскадренные броненосцы (Орлы Отечества)

Доброго времени суток, коллеги. "Закон жалобы" таки сработал, и я нашел возможность и время опубликовать следующую статью касательно альтернативного флота РИФ. Это звучит именно так — альт. флот, ибо альтернативя Россию, я опять пришел к мысли, что замахиваюсь на слишком много и сразу, и было бы полезным "умерить пыл", хотя бы на время, пока не будет пройден этот этап. Впрочем, об этом ниже.

Вступление

Пока я тут "медитировал", хотя мысленно вокруг до около этой своей альтернативы и прочих, пришел к некоторым выводам. Причем, что самое интересное — к тем же выводам я уже приходил ранее, но потом как-то они позабылись. Вот эти выводы:

1) Альтернативить Россию — это полнейший звиздец-с, господа. В том плане, что если альтернативить хотя бы всю техничку для такой большой страны, как Россия, то объем работ получается просто космический. Если же писать и "историчку", то альтернатива получается воистину безграничной и бесконечной;

2) Россия столь велика, а история ее столь комплексна, что написание любой вменяемой "исторички" требует такого объема знаний, которого я лично от себя ожидаю годам к 50, до чего еще пилить и пилить. Соответственно, любая детализация "исторички" альтернативы сейчас будет требовать очень и очень длительной подготовки,

Что в итоге? А в итоге я пока что ограничу себя в амбициях касательно "Орлов Отечества", и буду развивать только флот, и только до 1921 года (пока что). Историческую часть я пока писать не буду, как не буду и особо развивать тему бронетехники и авиации — в порядке исключения разве что опубликую наработки по БТТ времен ПМВ, и то — не факт, что скоро. И не факт, что вообще опубликую.

Тем не менее, "историчкой" заняться хочется. И есть "кандидат" на это дело. Впрочем, кандидат уж больно спорный, и уверен, что встретит резкое неприятие со стороны определенных коллег, хотя я и собрался пока брать очень и очень короткий период, а тема — одна из тех, к которым я постоянно возвращаюсь, как бы я того не хотел. Но об этом будет отдельный пост, который, по моим предчувствиям, словит кучу минусов.

И да, так как времени и возможности на самом деле не так уж и много, я буду очень краток в непосредственно альтернативной части статьи, за что прошу меня простить. Тема то интересная, и писать про нее можно много, но "можно" и "получается" — вещи совершенно разные.

Эскадренные броненосцы типа "Петр Великий"

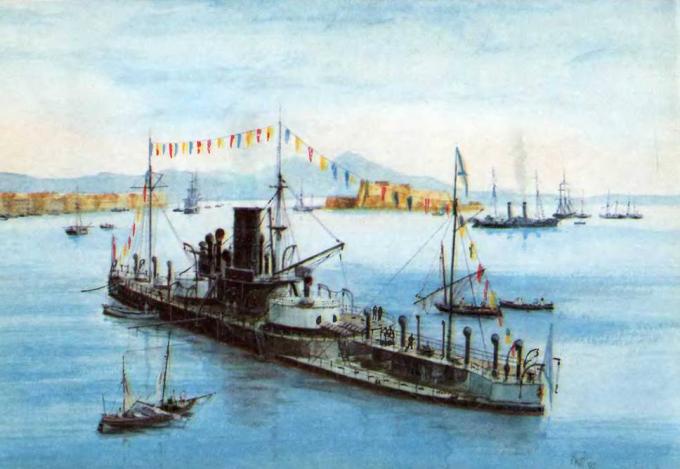

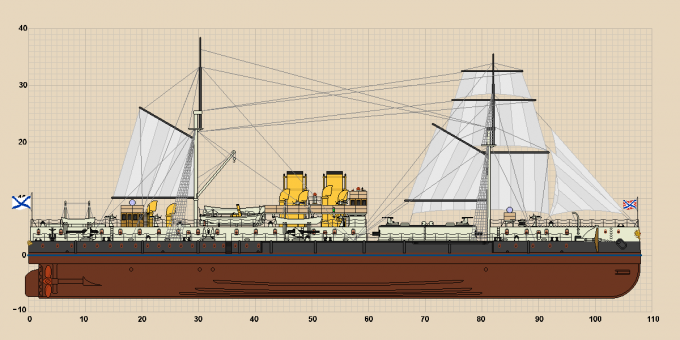

"Петр Великий" на рейде

После постройки броненосцев береговой обороны типа "Адмирал Лазарев" [1] перед Морским министерством во главе с Н. К. Краббе встал ряд важных вопросов касательно дальнейшего развития Российского Императорского флота. Дело в том, что водоизмещение броненосцев береговой обороны неуклонно росло, и строить их для действий у берега, как предыдущие серии, многие уже считали "злокачественной экономией". По сути так характеризовались проекты кораблей следующих серий, чье водоизмещение достигло показателя в 7,5 тысяч тонн при мощном вооружении и бронезащите, но очень низком надводном борте. В то время ставку в строительстве больших броненосных кораблей делали на броненосные крейсера I ранга, однако многие признавали "не лишним иметь полноценный боевой отряд мореходных броненосцев", которые можно было бы без опасений использовать в Средиземном море и посылать за океан. Таким образом, в России вплотную подошли к идее создания больших мореходных броненосцев.

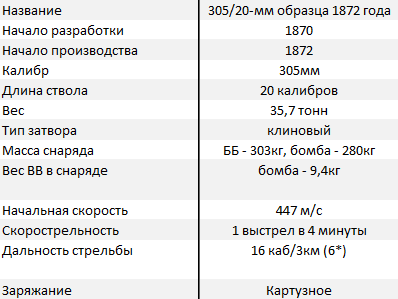

Характеристики 305-мм орудий, устанавливавшихся на "Петре Великом" и "Князе Суворове"

МТК принялся за проработку проекта согласно сформированному МГШ техзаданию, по которому новые броненосцы требовалось сделать достаточно мореходными без ущерба защите и вооружению. При этом водоизмещение условно ограничили десятью тысячами тонн по экономическим причинам — значительные финансы на постройку новых кораблей взять было неоткуда. В результате проект корабля получился очень похожим на британские брустверные броненосцы типа "Девастейшн", хоть и имели ряд отличительных черт. Головной корабль было решено назвать "Петр Великий", а два других — "Императором Павлом I" и "Императрицей Елизаветой". Специально для новых кораблей был создан новый ранг эскадренных броненосцев — т.е. броненосных кораблей, предназначенных не только для обороны берегов, но и для активных наступательных операций в открытом море.

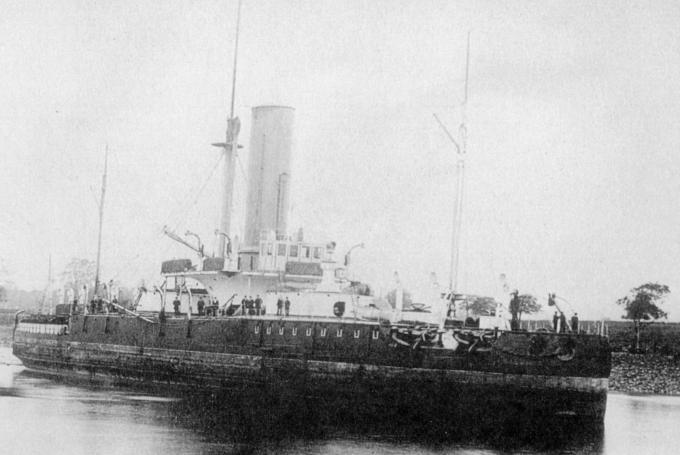

"Петр Великий" в ходе достройки

Постройка трех кораблей этого типа ознаменовала начало кораблестроительного кризиса в Российской империи. В то время через это проходили все, но во всех страна он носил свои черты. В России, которая очень вовремя модернизировала свою судостроительную промышленность, проблемы возникли лишь по двум пунктам. Первым из них стала довольно высокая стоимость постройки — отечественные заводы, загруженные гражданскими и прочими военными заказами, не успевали поставить все вовремя, и приходилось вкладываться в модернизацию предприятий, что влекло дополнительные расходы. Вторая проблема носила более частный характер, и была связана с неэффективным управлением Адмиралтейскими верфями, в чем был виноват их управляющий Линден. Когда-то он был многообещающим инженером и управленцем, но проворовался, завел массу любовниц и пустил дела на самотек. В результате два броненосца, которые строились на его предприятиях — "Петр Великий" и "Павел I" — вступили в строй со значительным опозданием, спустя целых шесть лет после закладки, в то время как частный завод Карра и Макферсона [2] справился со своей "Елизаветой" за 4 года. И это были еще цветочки…

Служба "Петров Великих" оказалась исключительно мирной и спокойной. Все три корабля не единожды убывали в дальние плавания, посещали США, Средиземное море и даже Китай, но основную часть времени все же проводили в боевой подготовке на Балтике. В 1897-1899 годах все три корабля были серьезно модернизированы и превращены в учебные корабли. В годы Первой мировой войны "Барановский", "Обухов" и "Шувалов" — так переименовали броненосцы при переклассификации — служили в качестве плавбаз подводных лодок. "Шувалов" после ПМВ был пущен на слом из-за крайней степени изношенности корпуса, остальные два корабля пережили еще несколько модернизаций и в качестве учебных кораблей и зенитных плавбатарей прошли ВМВ, после которой их все же настиг конец истории, и "Барановский" с "Обуховым" были сданы на слом в 1953 году.

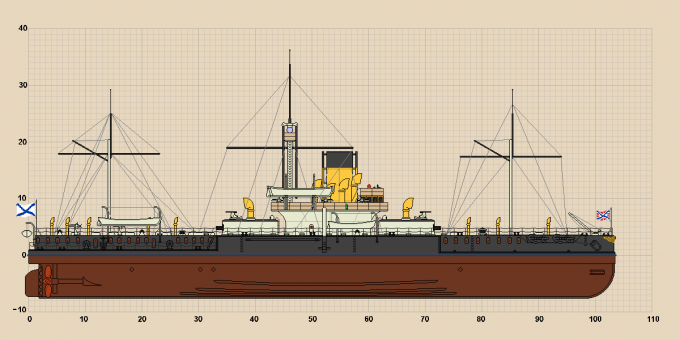

"Петр Великий" в викторианской окраске. Изначальный облик сохранен практически полностью, главное изменение коснулось "спрямления" верхней палубы — снижение высоты борта к форштевню теперь нет.

«Петр Великий» (БФ), Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург – 20.05.1871/26.08.1874/17.05.1877

«Император Павел I» (БФ), Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург – 20.05.1871/14.06.1874/14.09.1877

«Императрица Елизавета» (БФ), Карр и Макферсон, Санкт-Петербург – 03.06.1871/20.05.1873/16.07.1875

Водоизмещение: нормальное 10450 тонн, полное 10920 тонн

Размерения: 103,5х19,5х7,7м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВДР, 12 цилиндрических котлов, 9400 л.с. = 14 узлов

Запас топлива: 800/1200 тонн угля

Дальность: 3600 миль (8 узлов)

Броня (сталежелез.): пояс 203-356мм, каземат 356мм, башни 356мм, палуба 76мм

Вооружение: 4 305/20-мм, 4 87/20-мм орудий, 10 37-мм револьверных пушек, 2 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 439 человек

В 1897-1899 корабли модернизированы и переведены в ранг учебных и сменили названия на «Барановский», «Обухов» и «Шувалов».

Эскадренные броненосцы типа "Князь Суворов"

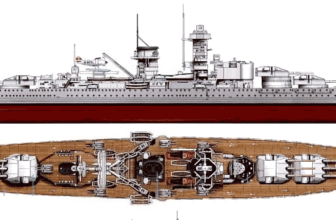

"Князь Багратион" в ходе заграничного плавания

Первоначально вторую тройку русских эскадренных броненосцев планировалось строить в качестве чуть более мощных "Петров Великих", но МТК в 1876 году предложил другой вариант. В то время иностранные флоты активно увлеклись диагональной схемой размещения башен ГК, позволявшей (чисто теоретически) сосредотачивать прямо по носу или корме залп всех четырех орудий вместо двух при стандартной схеме размещения башен. В результате изначальный проект "Петра Великого" был переработан, и на свет появились броненосцы типа "Князь Суворов" — единственные русские корабли с диагональным размещением башен ГК за всю историю Российского Императорского флота. По ТТХ они мало чем отличались от "Петра Великого", имели парусную оснастку (впрочем, задокументированных случаев хода под парусами этих кораблей нет), мощную бронезащиту в виде узкого пояса по ВЛ и мощного бруствера в районе башен и котельных с машинными отделений.

И вновь завод Карра и Макферсона достроил свой единственный корабль раньше Адмиралтейских верфей, которые били все рекорды долгостроя. "Суворовы", будучи не сильно сложнее и больше "Петров Великих", силами адмиралтейцев строились целых семь лет! Лишь защита Линдена в лице самого императора Александра II избавила завод от крупных штрафов и реорганизации, хотя всем было ясно, что ситуация близка к критической. Частный завод Карра и Макферсона в перерывах между постройкой броненосцев успевал строить и броненосные крейсера, в то время как Адмиралтейские верфи с трудом справлялись со своими заказами. К тому же качество работ адмиралтейцев оставляло желать лучшего — так, по воспоминаниям первых капитанов "Суворова" и "Кутузова", в порядок корабли были приведены лишь после первого крупного ремонта. С "Багратионом", который строился на частном заводе, таких проблем не возникало.

Интересной оказалась судьба всех трех кораблей. "Князь Кутузов" прослыл на флоте самым неудачливым броненосцем — до модернизации в 1894 году он успел пройти через полдюжины аварийных ситуаций, начиная от распоротого о камни днища и заканчивая крупной аварией в машинном отделении в 1891 году, из-за которой погибли несколько человек. В 1894 году и вовсе случилась трагедия — при переходе в Кронштадт из Ревеля броненосец вновь сел на камни и распорол днище, причем на сей раз так серьезно, что после спасательных работ было решено не ремонтировать его, и корабль отправился на слом. "Суворов" и "Багратион" в том же году прошли модернизацию, которая включала кап. ремонт машин с котлами и установку шести 130/45-мм орудий в кормовой части корпуса. Планировалось перевести корабли в ранг учебных, но вмешались соображения политики — Россия в 1896 году активно вступилась за Китай, разгромленный японцами, что привело к заключению ряда договоров, включая договор о военной взаимопомощи, а китайцы, потерявшие в ходе войны все свои броненосцы, горели желанием восстановить свои потери. При этом они не стремились заполучить самые новые и современные корабли из-за недостатка финансов, а лишь стремились сохранить собственные военно-морские традиции и уровень подготовки на довоенном уровне, для чего были нужны капитальные корабли не обязательно "первой свежести". И Пекин (а точнее, всемогущий наместник Ли Хунчжан) подал запрос на возможную покупку по дешевке "Суворова" и "Багратиона", которые фактически представляли собой гораздо более крупные и мощные "вариации на тему" бывших китайских броненосцев типа "Динъюань", которые китайцам очень понравились. После недолгих размышлений было решено продать китайцам оба корабля. В Бэйянском флоте они получили названия в честь своих предшественников — "Динъюань" и "Чжэньюань", прослужили еще очень долго, и оба были потеряны в следствии действий японской авиации в 1937-1938 годах во время японо-китайской войны будучи давно и безнадежно устаревшими.

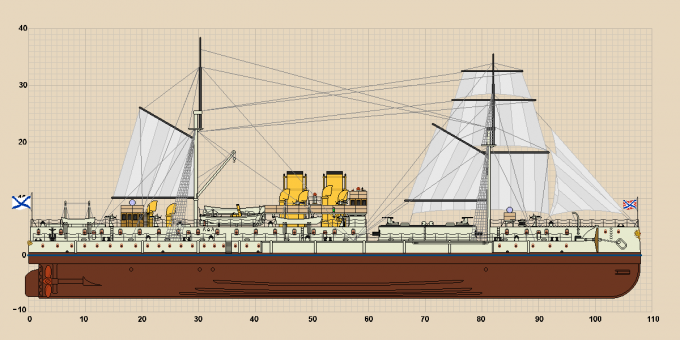

"Князь Суворов" вскоре после окончания модернизации. Очень скоро он сменит русский флаг на китайский, и станет называться "Динъюань".

«Князь Суворов» (БФ), Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург — 19.05.1875/20.08.1879/06.06.1882

«Князь Кутузов» (БФ), Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург – 19.05.1875/17.08.1879/09.04.1881

«Князь Багратион» (БФ), Карр и Макферсон, Санкт-Петербург – 06.08.1875/09.07.1877/15.10.1879

Водоизмещение: нормальное 10715 тонн, полное 11120 тонн

Размерения: 108,1х21,2х7,7м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ГДР, 12 цилиндрических котлов, 10000 л.с. = 15 узлов

Запас топлива: 600/1050 тонн угля

Дальность: 3100 миль (8 узлов)

Броня (сталежелез.): пояс 203-356мм, каземат 356мм, башни 356мм, рубка 229мм, палуба 76мм

Вооружение: 4 305/20-мм, 4 87/20-мм орудий, 12 37-мм револьверных пушек, 2 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 513 человек

В 1894 модернизированы – проведен капитальный ремонт машин и котлов, установлено 6 130/45-мм орудий.

Примечания

1) О них я уже рассказывал ранее.

2) Позднее — Балтийский завод.