Эскадренные броненосцы типа «Победа» (Орлы Отечества)

Доброго времени суток, коллеги. Продолжаю потихоньку публиковать эскадренные броненосцы "Орлов Отечества", и сегодня очередь 2-й серии кораблей для Тихоокеанского флота. Статья, скажем так – не шибко выдающаяся, ибо пишется "на коленке" и в процессе решения других дел, да и корабли, описанные в ней, мне хоть и нравятся, но не настолько, чтобы обильно растекаться мыслию по древу. Хотя кто его знает, сколько текста получится в результате… В общем, поехали.

Вступление

Одной из самых серьезных проблем флота (да и не только) Российской империи была сильная зависимость от иностранцев. Причем я говорю сейчас не про какую-то материально-техническую зависимость, а скорее моральную. Не создав какой-то собственной базовой системы флота, кроме разве что упора на крейсерскую войну, РИФ во второй половине XIX века хватал различные идеи разных иностранных флотов и пытался воплотить их в своих условиях. Иногда удавалось, и корабли получались к месту, иногда удачные корабли получались просто не к месту, а иногда получалась сплошная вселенская печаль, особенно если хватание забугорных идей совмещалось с повсеместной экономией ("Гангут" – желание сэкономить на и так не самой лучшей идее большого броненосца-тарана). В результате получилось то, что коллегам хорошо известно – сплошной разнобой в типах кораблей, единичные экспериментальные образцы, которые в составе одной эскадры себя чувствуют не то чтобы комфортно… Исправляться начали лишь в 1890-х – три "Пересвета", три "Полтавы", пять "Бородинцев" (шесть, считая "Цесаревича"), но и там сохранились проблемы в виде неопределенности того, что же надо флоту русскому – броненосные крейсера, броненосцы, броненосцы-крейсера, башенная или казематная артиллерия СК, и т.д. Плюс исчезли из употребления такие отечественные калибры артиллерии, как 87 мм (бывшие 4-фунтовые пушки), 107 мм (9-фунтовые), 229 мм (как я понял, вместо их развития предпочли 203-мм калибр). Короче, русский флот "вестернизировался" настолько, что РЯВ в чем-то стала даже отрезвляющей мерой – и к ПМВ, пускай и вынужденно, началась разработка русских теорий ведения войны, русских кораблей и русского оружия (пускай и при помощи иностранцев – но уже именно так, а не простая закупка пушек у Канэ).

В "Орлах Отечества" я этот момент решил исправить. Я уже говорил об этом – общие черты кораблей для различных ТВД будут различаться, причем довольно сильно. На Тихом океане будут самые лучшие броненосцы – большие, мореходные, с мощной артиллерией СК в казематах и по возможности скоростные, на Балтике – хорошо защищенные "мамонты" вроде "Наварина", с постепенным развитием в полностью башенный ЭБР вроде "Бородина" через "Полтаву" (у меня "Полтавами" будут другие корабли), на Черном море будут "экономичные" броненосцы с ограниченной дальностью хода, но мощной бронезащитой. Это все как бы было и в реальности – но эту тему я разовью еще больше.

К чему я это все пишу? А к тому, что очень многие "эксперименты" реального РИФ вписываются так или иначе в концепцию какого-то флота, но при этом реально эти корабли могут реально принадлежать совершенно другому флоту. Так случилось и с этими кораблями, в которых вы без труда узнаете "Двенадцать Апостолов", который сильно потолстел и стал более серьезным зверем. Да, я знаю, что это корабль Черноморского флота, как и знаю, что это была скромная эконом-версия "Екатерин", и частично их развитие. Несмотря на это, я увидел в этом корабле потенциал именно океанского корабля для Тихоокеанского флота – надо было всего лишь убрать "экономические" решения и сделать его размером и водоизмещением не меньше, чем у меня получился "Император Александр II". И все! Без реального "Двенадцати Апостолов" Черноморский флот проживет, а вот альтернативному броненосцу на Черном море будет тесно, да и мореходность (высота борта не меньше чем у "Александра") позволяет его отправлять в дальние плавания без опасений – тем более если вспомнить, сколько раз и как далеко заплывал куда более низкобортный "Наварин".

Короче, отправляется "Двенадцать Апостолов" у меня на Тихий океан. Но такое дело – это название у меня напрочь ассоциируется с черноморскими кораблями, потому оставить его кораблю я не могу. Так что называться этот броненосец у меня будет иначе. И среди прочих доступных названий я выбрал три, для трех кораблей серии – "Победа", "Россия" и "Император Александр I".

Проектирование и постройка

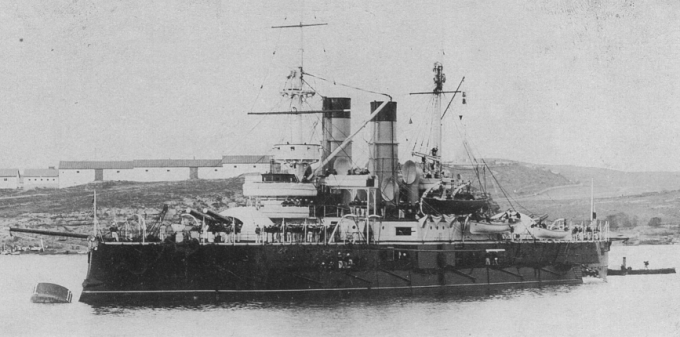

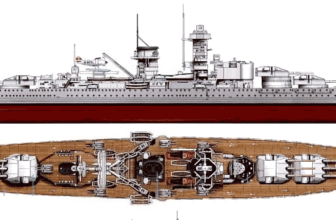

"Двенадцать Апостолов" "Победа" на Дальнем Востоке, середина 1890-х годов. Реальные барбетные установки броненосца мне люто не нравятся, потому свои отрисовывал на базе "Александровских".

Проектирование следующих после серии типа "Император Александр II" броненосцев началось еще в 1881 году. Первоначально не планировалось вносить в проект какие-то серьезные изменения – машины чуть мощнее, брони чуть больше (за счет полноценной защиты казематов), немного больше автономность. Тем не менее, когда стало ясно, что достройка головного корабля предыдущей серии задерживается, проект отложили в долгий ящик, предпочтя на временно свободных мощностях Балтийского завода и Соломбальской верфи построить очередную пару броненосных крейсеров, на сей раз – типа "Адмирал Нахимов" [1]. Эта задержка в перспективе сыграла положительную роль в истории проекта.

К чертежному столу и расчетам вернулись в 1884 году, когда близилось время спуска на воду "Александра II". К тому моменту ситуация немного изменилась – Обуховский завод уже приступил к разработке нового "комплекта" 35-калиберной артиллерии, и вполне здравым было рассчитывать корабль под ее размещение. Вместе с тем часть инженеров МТК, участвовавших в проекте, выступили за то, чтобы обеспечить полноценную бронезащиту всем 152-мм орудиям – на случай "боя с многочисленным и слабовооруженным противником, который может нанести небронированной батарее серьезный урон". В результате проект пережил перекомпоновку – вместо гладкой верхней палубы появился спардек, четыре крайние 152-мм пушки перенесли в него, всю компоновку артиллерии "обжали" и защитили получившийся каземат 127-мм броней. Кроме того, было решено добавить короткий 254-мм верхний пояс, который защитил бы пространство между казематом и главным поясом на всем его протяжении. В результате броненосец получил бронезащиту хорошей площади, которая позволит ему в будущем чувствовать себя более или менее уверенно под огнем скорострельных среднекалиберных пушек. Усилили и противоминную артиллерию, которая отныне состояла из 30 орудий трех типов калибром 37 и 47 мм. Остальные характеристики, за исключением мощности машин и калиберности орудий, остались без изменений.

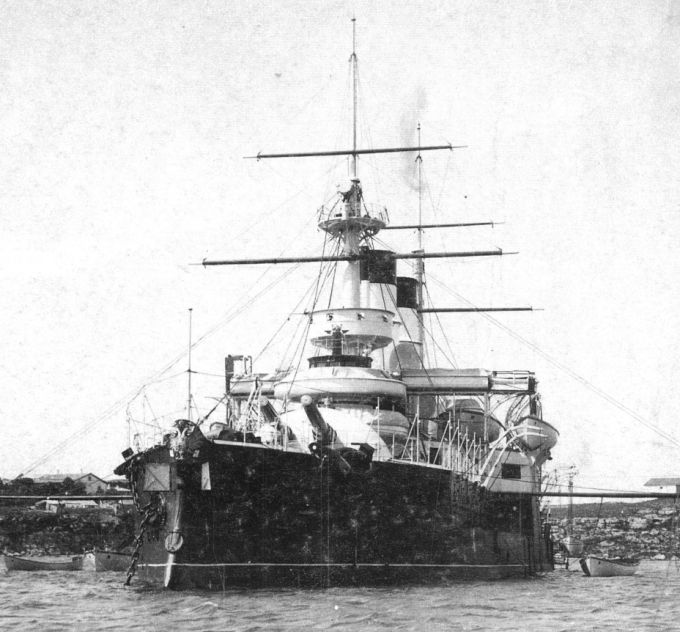

"Россия" во время визита в Австралию, 1893 год

После закладки трех кораблей, получивших названия "Победа", "Россия" и "Император Александр I", некоторое время сохранялись опасения по поводу скорости их постройки из-за проблем, которые возникали при постройке предыдущих кораблей. Затруднения могли возникнуть и из-за главного поставщика артиллерии, Обуховского завода, который в 1885-1886 переживал крупномасштабную модернизацию мощностей и испытывал сложности со своевременным производством орудий. По контракту корабли следовало предъявить к испытаниям спустя 52 месяца после закладки, по факту же броненосец "Россия" был закончен за 48 месяцев, "Император Александр I" – за 53, а "Победа" – за 58. При этом Соломбальские верфи отстали от графика из-за независящих от них условий, а подрядчик Адмиралтейского завода поставил негодные машины, из-за чего их пришлось перезаказывать с соответствующей потерей времени. В результате МГШ признал все условия контрактов выполненными, и не наложил никаких штрафов на верфи.

"Двенадцать Апостолов" "Россия" во время визита в Николаев Нагасаки.

«Победа» (ТФ), Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 18.05.1885/29.09.1887/03.02.1890

«Россия» (ТФ), Балтийский завод, Санкт-Петербург – 18.05.1885/04.08.1887/12.05.1889

«Император Александр I» (ТФ), Соломбальская верфь, Архангельск – 21.05.1885/20.09.1887/ 18.10.1889

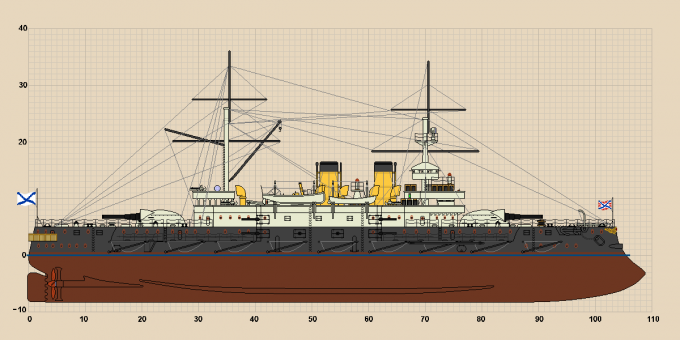

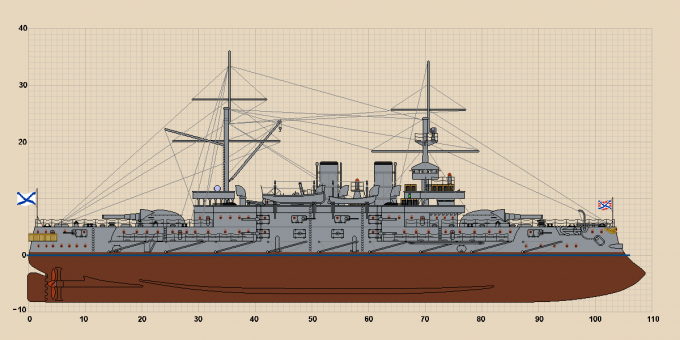

Водоизмещение: нормальное 10 900 тонн, полное 11 500 тонн

Размерения: 106,5×21,2×8,4 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 16 цилиндрических котлов, 12 500 л.с. = 16 узлов

Запас топлива: 500/1000 тонн угля

Дальность: 5000 миль (9 узлов)

Броня (сталежелез.): нижний пояс 203-356 мм, верхний пояс 254 мм, траверзы 229 мм, каземат 127 мм, барбеты 254-305 мм, колпаки на барбетах 64 мм, рубка 254 мм, палуба 51-64 мм

Вооружение: 4 305/35-мм, 12 152/35-мм, 14 47/45-мм и 6 47-мм револьверных, 8 37-мм орудий, 5 381-мм торпедных аппаратов

Экипаж: 773 человека

В 1899-1900 проведена модернизация – артиллерия переведена на бездымный порох, увеличена скорострельность 152-мм пушек, броневые колпаки барбетов заменены на новые крупповские, толщиной 152 мм, дальнобойность 152-мм орудий увеличена с 57 до 76 кабельтовых, увеличена скорострельность до 2 выстрелов в минуту.

В 1902 году сняты все 47-мм орудия, вместо них установлены 12 87/45-мм пушек.

История службы

"Двенадцать Апостолов" "Император Александр I" собственной персоной

В отличие от броненосцев предыдущей серии, "Победы" отправились на Тихий океан вместе, в составе единого отряда, и прибыли туда к осени 1890 года. Сразу же "Победа" стала флагманским кораблем всего флота, и оставалась таковой до осени 1896 года, когда на Дальний Восток прибыл броненосец "Петропавловск" [2]. С того момента роль "Побед" стала постепенно уменьшаться, а с прибытием тройки "Потемкиных" шесть старых броненосцев и вовсе были выведены во 2-й боевой отряд, который должен был играть вспомогательную роль в случае войны. В 1900 году они вместе с "Александрами" отправились на Балтику, где была проведена серьезная, хоть и не кардинальная модернизация – орудия перевели на бездымный порох, 305-мм установки получили большую дальнобойность за счет большего угла возвышения. Уже по возвращению на Дальний Восток модернизация была завершена установкой 87-мм противоминных орудий. Несмотря на устаревание кораблей, боевая подготовка проводилась в полном объеме – в свете быстрого наращивания Японией численности флота угроза близкой войны заставляла держать даже старые корабли на максимально возможном уровне боевой готовности.

"Победа" в боевой шаровой окраске, 1905 год

Начало войны с Японией застало 2-й боевой отряд во Владивостоке вместе с вспомогательными крейсерами, предназначенными для действия на вражеских коммуникациях. В результате для парирования этой угрозы японцам пришлось выделять сильный отряд адмирала Камимуры, и игра в "кошки-мышки" между русскими и японскими кораблями в Японском море стала едва ли не более активной, чем военные действия на море с участием 1-й Тихоокеанской эскадры [3] и кораблей адмирала Того. С одной стороны, японцы обладали более современными и быстроходными кораблями – но с другой, старые броненосцы после модернизации обладали не меньшей дальностью стрельбы, а их мощные 305-мм снаряды наносили японским кораблям в сражениях очень серьезный урон. Всего крупных и мелких столкновений с их участием было 11, из них стоит выделить краткое Цусимское сражение 1904 года [4], битву в Корейском проливе и отражение японской попытки высадки десанта на Сахалин, которая вылилась в одно из последних крупных морских сражений в РЯВ в проливе Лаперуза. Войну пережили не все корабли 2-й эскадры – "Гангут" так серьезно распорол днище о камни в начале 1905 года, что был разоружен, и после войны разобран сразу же во Владивостоке, "Император Александр I" погиб в ходе неудачного сражения в Корейском проливе, прикрывая отход своих кораблей, а "Россия" и "Император Николай I" были так тяжело повреждены после сражения в проливе Лаперуза, что после окончания войны их постигла участь "Гангута". Впрочем, "Победа" и "Император Александр II" ненадолго пережили остальных своих боевых товарищей по Боевому отряду 2-й Тихоокеанской эскадры – в 1907 году их вывели в резерв и стали использовать в качестве учебных кораблей, причем названия были заменены на "Талиенван" и "Находка". В этом виде он прослужили до 1919 года, когда из-за крайней степени изношенности корпусов и механизмов корабли было решено продать на слом.

Примечания

1) Скорее всего, это будет не реальный "Адмирал Нахимов". Ну т.е. совсем – реальный корабль в концепцию флота, несмотря на свои преимущества, не вписывается вообще. Как бы ни странно это звучало, но весьма вероятно, что альт-"Нахимов" будет скорее немного уменьшенным "Рюриком" – так как "Рюрику" в начале 90-х места во флоте нет, но в начале 80-х он вполне себе смотрится как финал развития броненосных крейсеров-рейдеров.

2) Принадлежит к типу "Полтава", но повторюсь опять – это будут совершенно не те "Полтавы", которых можно ожидать. От собственно реальных "Полтав" там нет ничего, не считая названий.

3) В случае с моей альтернативной 1-я эскадра – это корабли, которые базируются в Порт-Артуре, а 2-я — это собственно отряд кораблей Владивостока.

4) Выделить-то я выделил, а вот подробностей пока не будет. Вообще, вся историческая часть, пока не будут написаны соответствующие исторические посты, пока что "неофициальна" и не утверждена окончательно.

P.S. Я знаю, что "Двенадцать Апостолов" уж больно круто отличаются от реальных по ТТХ, но напомню, что и водоизмещение увеличилось почти на три тысячи тонн. Сюда и более тяжелые орудия ГК, и "лишние" 8 шестидюймовок, и полный пояс по ВЛ и более развитая броня казематов, и большая ширина корпуса влезают аж бегом.