Что, если? Советские войска в 1945-м высадились на острове Хоккайдо

Вторая мировая война закончилась без вторжения в Японию. Атомные бомбардировки и советское наступление в Маньчжурии сломили волю самураев к сопротивлению. Но что, если бы верх всё же взяли фанатичные сторонники продолжения войны «до последнего японского солдата»?

Содержание:

Хотя такое развитие событий и кажется маловероятным, на самом деле в японской военной верхушке и в 1945-м хватало радикалов, отчаянно цеплявшихся за любые выдуманные соломинки, лишь бы избежать «позора». Несколько офицеров в ночь с 14 на 15 августа 1945 года даже пытались силой помешать публичному оглашению императорского рескрипта о капитуляции. Так что вероятность военного путча и прихода к власти непримиримых идеологов «последней решающей битвы» нельзя совсем было сбрасывать со счетов. И в этом случае Объединённым нациям ничего не оставалось бы, как вторгнуться в Японию и штыками солдат доказать японцам, как они неправы.

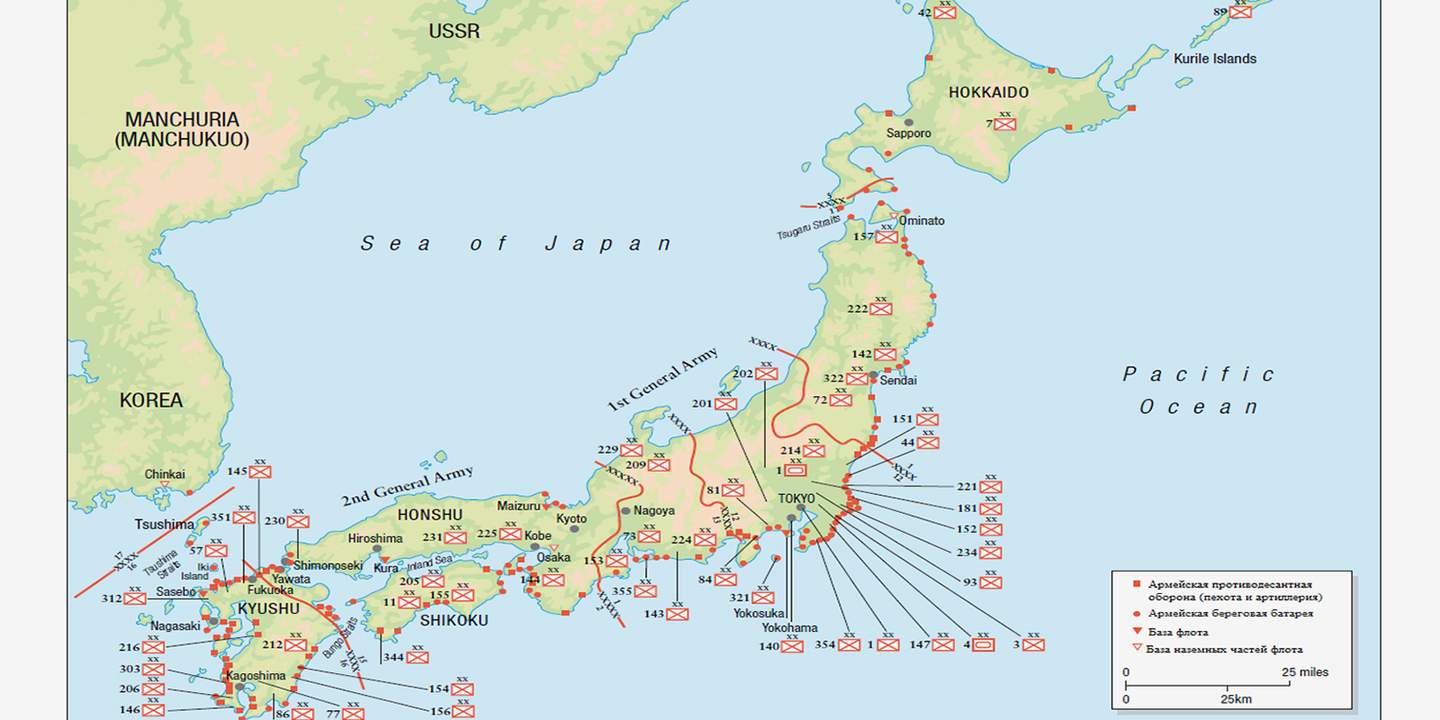

У американцев уже были запланированы операции «Олимпик» (вторжение на Кюсю) и «Коронет» (высадка на Хонсю). Советский Союз в них, понятное дело, никак не участвовал, но историки сходятся во мнении, что, дойди дело до вторжения, СССР тоже постарался бы внести свою лепту и высадиться на Хоккайдо. Самый северный из основных японских островов был достаточно близко. Но смог бы Советский Союз осуществить такую масштабную операцию?

Противодействие

Главный аргумент «за» советскую высадку — это слабость японской обороны. Самураи не собирались всерьёз сражаться за Хоккайдо. Из основных островов японского архипелага он имел наименьшую ценность: население было невелико и занято преимущественно в сельском хозяйстве или добывающей промышленности. Им можно было пожертвовать.

Разумеется, терять Хоккайдо японским стратегам не очень-то хотелось. Но они прекрасно понимали, что выбора у них, по сути дела, и нет. Любая мало-мальски адекватная оборона большого слабозаселённого острова потребовала бы привлечь десятки дивизий и сотни самолётов — сил, совершенно несоразмерных его реальной ценности. Эти силы можно было взять только с обороны куда более важных южных островов — что было просто бессмысленно.

Поэтому в отношении обороны Хоккайдо японское командование придерживалось в общем-то того же подхода, что и в отношении обороны Маньчжурии: пыталось скорее удержаться от мысли о вторжении, нежели реально надеялось отстоять территорию.

На лето 1945 года оборона этого клочка суши основывалась всего на трёх боеспособных подразделениях, входивших в состав 5-й армии: 7-й пехотной дивизии, 42-й пехотной дивизии и 101-й смешанной бригаде. Из них только 7-я пехотная считалась опытной и боеспособной; 42-я дивизия была ослаблена летом 1945-го отправкой обученных солдат и офицеров в спешно формируемые дивизии последней волны мобилизации и ещё не успела восстановиться; 101-я же смешанная бригада сформировалась только в 1945 году и имела очень низкую боеспособность.

Непосредственно же в зоне возможной советской высадки — на северо-западе острова — находились только части 42-й пехотной дивизии.

Ещё два соединения на Хоккайдо — 77-я и 147-я дивизии — были, по сути, ополчением, вооружённым чем попало, от охотничьих ружей и до бамбуковых копий. Их боевая ценность стремилась к абсолютному нулю. Ожидать от них чего-то большего, чем эпизодическое сопротивление, не приходилось.

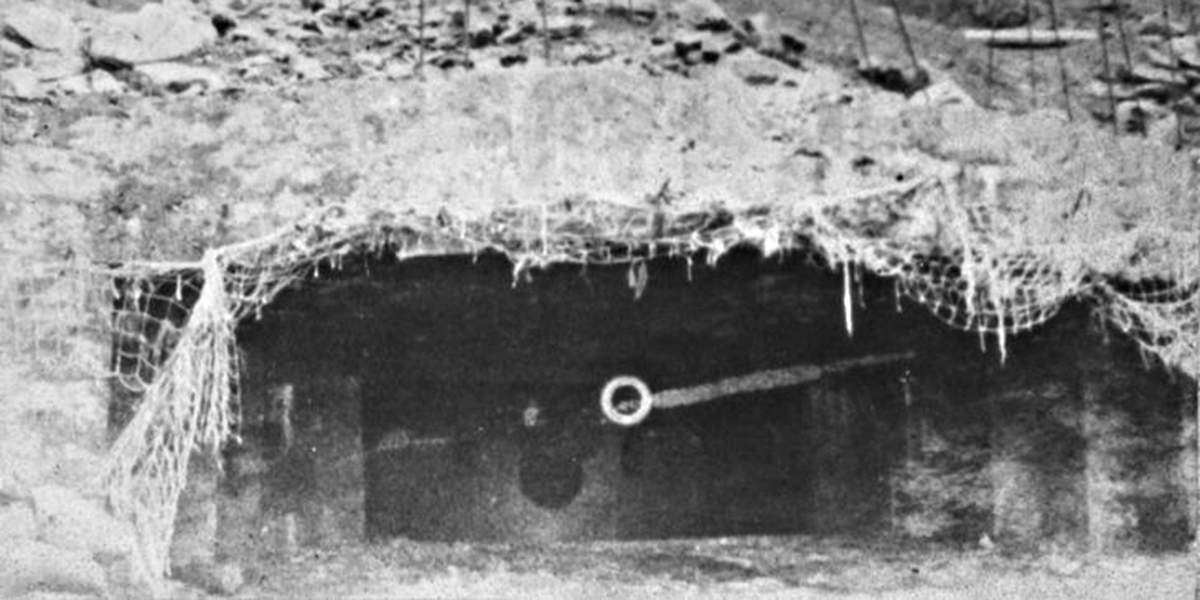

Береговая оборона Хоккайдо была слабой: в приоритетах японского командования «крепость Хоккайдо» занимала почётное последнее место. Да и вообще, японцы (в отличие от немцев) довольно скептически относились к береговым укреплениям и ничего подобного Атлантическому валу не строили.

Императорская армия в 1945 году развернула для обороны острова сорок семь орудий, из них не более половины — 150-мм пушки. Ещё семнадцать береговых орудий добавил японский флот. Многие орудия были безнадёжно устаревшими гаубицами времён русско-японской войны.

Нехватка бетона и рабочих рук вынудила свести к минимуму строительство оборонительных сооружений и ограничиться камуфляжем огневых позиций. Собственно противодесантные укрепления сводились в основном к защищённым бункерам для артиллерийских наблюдателей. Наконец, на весь остров имелось только 65 зениток всех калибров.

Военно-морские силы, которые японцы могли бы задействовать в обороне Хоккайдо, были представлены небольшими сторожевыми кораблями и тральщиками. И, возможно, несколькими подводными лодками.

Катастрофическая нехватка топлива, американские воздушные удары и минные постановки окончательно добили все остатки былой мощи Императорского флота.

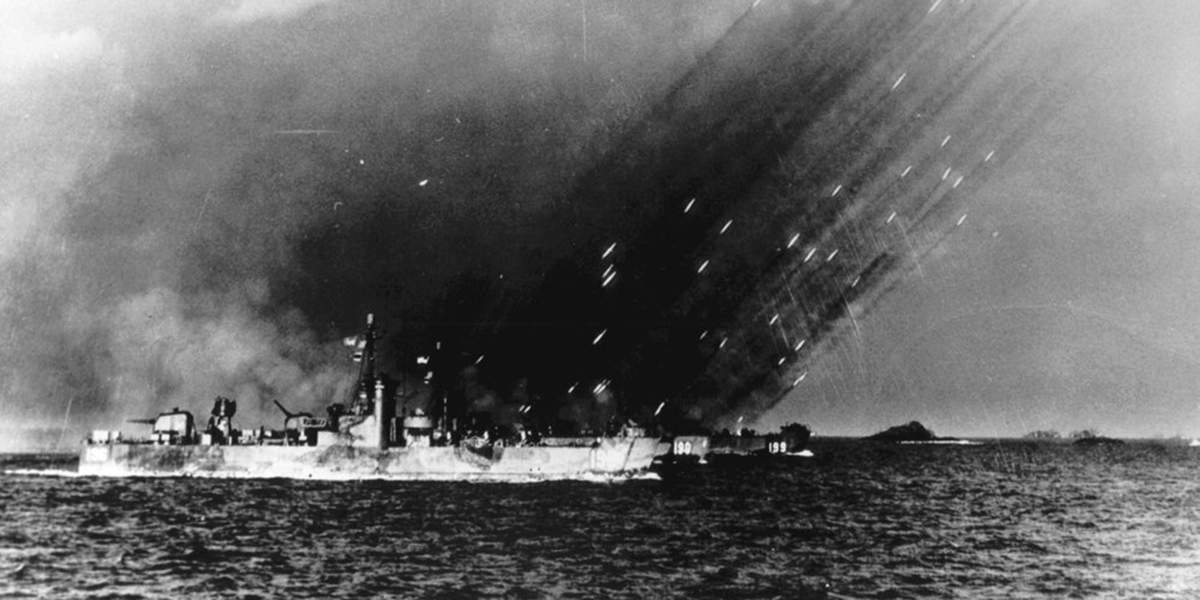

Однако нельзя было полностью исключать применение японцами взрывающихся катеров «Шинью» и сверхмалых субмарин.

Наибольшее сопротивление, пожалуй, смогла бы оказать японская авиация. Оборона Хоккайдо с воздуха находилась по большей части в компетенции японского флота, имевшего крупную авиабазу в Читозе. Находившиеся там бомбардировщики наносили удары во время советской высадки на Курилы, доставив определённые… неприятности. А один камикадзе на A6M «Зеро» даже попытался атаковать Владивосток. Однако, учитывая нехватку самолётов, топлива и обученных пилотов на откровенно третьестепенном направлении, — представляется невероятным, чтобы самураи реально смогли оказать значимое воздушное сопротивление.

Высадка

Хотя СССР действительно не имел особого опыта крупных десантных операций, он тем не менее довольно часто проводил небольшие тактические десанты. И в результате накопил достаточно ценные навыки — не сравнимые, понятное дело, с американскими, но достаточные для решения задачи.

Основным преимуществом РККА в случае вторжения был бы Сахалин. Расположенный всего в нескольких десятках километров от Хоккайдо остров представлял собой превосходный опорный пункт и передовую базу снабжения. Разгром японских войск на Сахалине прошёл так быстро, что практически вся отстроенная инфраструктура — дороги, порты, аэродромы — досталась Советскому Союзу неповреждённой.

Владение Сахалином позволяло СССР компенсировать нехватку морского транспорта каботажем — проводить суда и баржи через Татарский пролив и вдоль берега до укрытого залива Анива. Сахалин можно было использовать для накопления войск, сосредоточения десантного флота и сил поддержки, а также для прикрытия всей операции.

Таким образом, вместо долгого перехода через Японское море десантная операция могла быть сведена к сравнительно короткому броску.

Основной целью, скорее всего, стал бы небольшой порт — с тем, чтобы как можно скорее организовать высадку подкреплений на причалы.

В рамках программы «проект Хула» советский флот получил от янки тридцать больших десантных катеров LCI, рассчитанных на 200 человек каждый. Если предположить, что хотя бы половина их оставалась бы в строю на момент высадки, они могли бы обеспечить 3000 человек десанта в первой волне. Не очень много — но для захвата плацдарма при не слишком интенсивном сопротивлении вполне могло хватить. Возможной деталью была бы предварительная (ночная) высадка диверсионных групп для быстрого захвата причалов и занятия стратегических высот. Советские тактические десанты очень часто имели характер набеговых, рейдовых операций, и в этом-то опыт у наших военных был солидный.

Помимо морского десанта в высадке наверняка приняли бы участие и советские парашютисты. Хотя ВВС РККА давно уже (с 1943-го) не проводили крупных воздушно-десантных операций, только в августе 1945-го в Маньчжурии и на Сахалине высадилось 19 тактических десантов для захвата ключевых позиций и аэродромов. Так что вполне разумно предполагать, что морскую высадку на Хоккайдо поддержали бы и ВДВ. Для этого можно было бы использовать имевшиеся на театре силы 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, уже имевшей опыт высадок в тылу неприятеля.

Для усиления десанта можно было бы наскрести по сусекам оставшиеся плавающие танки Т-37/38/40. Некоторое количество этих машин ещё оставалось в учебных частях и в 1945 году. Их могли (при спокойном море, разумеется) использовать в компании плавающих транспортёров DUKW для высадки с самоходных барж.

Острой проблемой стала бы огневая поддержка десанта. Американские высадки поддерживались целым флотом кораблей, «привязанных» на разных уровнях к высаживающимся войскам. Каждую дивизию поддерживал огнём линкор, каждый полк дивизии — тяжёлый крейсер, каждый батальон каждого полка мог запросить артподдержку с эсминца.

Разумеется, ничего подобного СССР и близко не имел. Самым крупным кораблём ТОФ был лёгкий крейсер проекта 26-бис «Калинин», но его огневые возможности были весьма ограничены. Тем более что командование флота не проявляло особого (вернее — никакого) желания рисковать своим единственным крупным кораблём. Переброска же тяжёлых единиц флота с других театров была затруднительна ввиду как расстояний, так и зачастую неважного состояния кораблей, сильно изношенных за годы войны.

Максимум, что можно было бы организовать в разумное время и без чрезмерных усилий, — это вооружить имевшиеся в наличии самоходные баржи пусковыми установками БМ-31-12. Получился бы аналог американских кораблей ракетной поддержки LCI(L). Опыт США показывал: массированные ракетные обстрелы очень эффективны в поддержке десанта и заставляют противника залечь и расстроить его оборону непосредственно в момент броска десантников на берег.

Также, вероятно, для поддержки высадки использовали бы большие мониторы типа «Хасан», обладающие пускай ограниченной, но всё же мореходностью. Эти корабли могли совершить каботажные переходы из устья Амура до Сахалина, и затем — через пролив до Хоккайдо. Их малая осадка и мощные 130-мм пушки делали их весьма ценным средством огневой поддержки. Для подавления японской обороны непосредственно на берегу этого бы хватило, но вот для расширения плацдарма — уже нет.

По всей видимости, решать основные задачи огневой поддержки пришлось бы авиации. Действуя с Сахалина, штурмовики Ил-10 и фронтовые бомбардировщики могли бы организовать непрерывное патрулирование над районом высадки, действовать «по вызовам» и наносить удары по очагам сопротивления противника. А также изолировать плацдарм от подхода подкреплений, охотясь за японскими транспортными колоннами и бомбардируя железнодорожные узлы. Разумеется, такой способ не был так быстр и эффективен, как артподдержка с кораблей, — но на безрыбье…

В целом высадка в японском порту и его захват первой волной воздушного и морского десанта с немедленным прибытием подкреплений находились вполне в рамках советских возможностей. Конечно, полный успех всё равно нельзя было гарантировать — но, в конце концов, советские солдаты и моряки справились с высадкой на Курилах, где им приходилось преодолевать как организационные проблемы (слабое взаимодействие десанта, флота и авиации), так и ожесточённое сопротивление противника (включая танковую атаку против только-только успевших развернуться десантников).

После высадки

Основной проблемой в итоге стало бы накопление резервов для дальнейшего продвижения вглубь острова.

Если бы советским десантникам удалось занять плацдарм (а это, скорее всего, им бы удалось), то темпы продвижения зависели бы в первую очередь от темпов доставки подкреплений.

Советский транспортный тоннаж, доступный для перевозки войск и снабжения, был очень ограничен. Основная нагрузка вновь легла бы на каботажное судоходство с Сахалина, и весь трафик пришлось бы пропихивать через «игольное ушко» небольших портов.

В результате концентрация достаточных сил превратилась бы в… непростую, тягомотную задачу. Каждая дивизия в сутки требовала нескольких десятков тонн горючего, боеприпасов, запчастей и довольствия.

И без адекватного снабжения даже советские гвардейские ветераны едва ли были способны на что-то большее, чем медленное переползание с позиции на позицию.

При этом сопротивление японских войск само по себе значимой проблемой не являлось. Как уже упоминалось выше, они были разрозненны, малочисленны и плохо вооружены.

Японская армия 1945 года была, по сути дела, всё ещё армией начала 40-х — если не конца 30-х. Её тактика, вооружение и оперативное искусство безнадёжно отставали не только от «первой лиги», но даже от итальянцев. Опыта современной механизированной войны у самураев не было в принципе. Да и где его можно было получить, если с 1939 года японская армия сражалась либо в Китае (против сильно уступающего выучкой и оснащением противника), либо на небольших пересечённых театрах тихоокеанских островов? Солдаты, получившие опыт современной войны на Филиппинах или Окинаве, в большинстве своём там же и остались.

Японцы совершенно не были готовы к той войне, которая для Красной армии была привычна. Вдобавок на Хоккайдо они даже не имели достаточно солдат, чтобы сформировать сплошной фронт. Скорее всего, японское командование ограничилось бы лишь символическим сопротивлением на севере острова и собрало бы все оставшиеся войска на юге, пытаясь удержать под контролем район Хакодате. Плюс можно было бы ожидать эпизодических воздушных налётов или ударов камикадзе — как по районам высадки, так и по Владивостоку.

Значительно бо́льшие проблемы могло бы доставить гражданское сопротивление.

Хотя боевой дух японского населения в конце лета 1945 был уже довольно низок, среди трёхмиллионного населения Хоккайдо наверняка нашлось бы немало фанатиков.

Малая плотность населения и пересечённый рельеф острова благоприятствовали партизанской войне. В целом контроль Хоккайдо потребовал бы значительных советских сил — не менее пяти-десяти дивизий для гарантированного удержания острова.

Остался бы Хоккайдо советским после войны? Сложно сказать. Сталин не слишком-то интересовался в тот момент Азией, куда больше его волновал раздел Европы. Американцы практически наверняка жёстко бы возражали против длительного присутствия советских войск на Хоккайдо (и с учётом их полного господства на море точка зрения Вашингтона так и так стала бы решающей), как и новое японское правительство. Собственно, ценность самого острова для СССР тоже была невелика. Поэтому с большой вероятностью уже в 1946 году советские войска покинули бы его — в обмен на усиление советского влияния в Европе. В Греции, например…

источник: https://warhead.su/2020/09/04/chto-esli-sovetskie-voyska-v-1945m-vysadilis-na-ostrove-hokkaydo

Фильм неплох по нынешним временам. Но вот эпоха почти полностью отсутствует!

А что вы бы хотели увидеть из эпохи в фильме?

Принимаю, как рекомендацию.

После такого отзыва — точно «будем посмотреть»…

Никак не могу понять суть данной претензии ни по отношению к «Курсантам», ни по отношению к недавним «28 панфиловцам». Вот просто для интереса, сколько раз упоминается название «Советский союз» и произносится фамилия «Сталин» в тех же «Они сражались за Родину»?

Дело не в упоминаниях, а в т.н. атмосфере. Её просто нет, чуть декорации поменять и кино будет про «какую-то там войну где-то там». Одно хорошо, это УЖЕ не гумус по рецепту Нахалкова.

Обзор Исаева об этом фильме.

https://youtu.be/iQ_YCJap7cc

на первой же минуте: «был гальванизирован труп отечественного кинематографа» — аффтар жжет глаголем)))

вообще говоря, в каком-то смысле рад за Угольникова — помню как в самом начале 90-х он создал, наверное, одно из первых юмористических шоу на отечественном ТВ (ИМХО даже раньше «Маски-шоу» и «Джентельмен-шоу», не говоря уже про всякие «Камеди-клаб»). и то, что человек в итоге поднялся от похабщины до качественного исторического кино (без клише злобных НКВДшников, которые расстреливают своих же, и единственно-талантливых спасителей Отечества «из числа ранее необоснованно репрессированных») — вот вам и «Угол шоу, оба на, оба на»…

спасибо огромное !!!

Похоже, надо с Исаева начинать смотреть. Столько уже разноплановых отзывов, что… Ну дык и толстова нашего льва николаича ветераны Бородино гнобили.. Чем дальше, тем все художественней. Что тут сделаешь?

Похоже, надо с Исаева начинать смотреть

ну, на бондарчукский «Сталинград» он тоже положительную рецензию выдал.

так, что нет — для меня только Бед Комедиан авторитетом остался

а можно посмотреть про эту рецензию, т.к. единственное, что я нашел, это:

единственный абзац в большом интервью

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/rubrika-ischu-soldata-27728.html

да у него целая запись в ЖЖ была https://dr-guillotin.livejournal.com/121900.html с прямым выводом: «В общем ответ на вопрос «Стоит ли сходить?» пожалуй будет «Да, стоит». Ф.Бондарчук сумел сделать фильм гораздо лучше и сильнее озеровского «Сталинграда», в котором сам снимался» (и да, ежели что «Лирическая линия(ну куда без нее в синематографе) фильм не портит и даже оказывается в высшей степени уместной«)

http://o53xo.obzg66dz.mzwgsytvon2gcltjom.cmle.ru/b/578369/read

Книга

Спасибо! Будем обязательно посмотрять! Низкий поклон всем, кто выдюжил ту войну!

Немецкие танки свежепокрашеные полгода ехали до Москвы…

Шмайсеры и БТР в каком году у немцев появились?

Развесистая клюква

Немецкая танковая промышленность после 22 июня 1941 остановила своё производство? МП-38 и МП-40 пошли в серию в 1938 и 1940 году соответственно. Sdkfz. 251 начат в производстве летом 1939 года, к осени 1941 года выпущено около тысячи единиц.

Тема «клюквы» явно не раскрыта.

«Шмайсеры и БТР в каком году у немцев появились?

Развесистая клюква»

madmax25, вы о каких «шмайсерах» толкуете? Если об МП-38 (МП-40), которые запечатлены в руках у массовки на фото, так это пистолеты-пулеметы Генриха Фольмера (а не Хуго Шмайссера, который разрабатывал МП-28, МП-41 и Sturmgewehr 44) Если намекаете на то, что вышеуказанных пистолетов-пулеметов в 1941 году не могло быть на Восточном фронте, то это бред — взгляните на фото из Бундесархива за лето — осень 1941 г. То же касается и БТР. А придираться в художественном фильме к тому, что краска на танчиках шибко свежая или что количество МП-38 (МП-40) на руках у пехотинцев несколько больше, чем это было в реале (пистолет-пулемет — оружие командира) — это уже глупость. Фильм оценивается не по «заклепкам». Или вам лишь бы ляпнуть чего?