Размышления о боевой мощи кораблей всеразличных и о том, как оные мощи меж собою сравнивать потребно

Уже довольно длительное время на сайте ведется весьма оживленная дискуссия, предметом которой является сравнительная классификация кораблей эпохи РЯВ, используемая нашим коллегой hotel-ом, автором весьма интересных, хотя и небесспорных публикаций https://alternathistory.ru/eskadrennye-bronenostsy-flota-rossiiskoi-imperii-na-rubezhe-vekov, https://alternathistory.ru/bronya-traditsionnogo-tipa и других.

Ни в коей мере не претендуя на истину в последней инстанции, я попытаюсь изложить собственное мнение и видение данного вопроса.

Суть классификации, используемой нашим уважаемым коллегой, сводится к следующему. Коллега hotel выбрал некоторый набор параметров (например, для броненосцев основными, но не единственными параметрами, взяты бронепробиваемость орудий главного калибра и толщина броневого пояса). Затем уважаемый коллега проанализировал соответствующие показатели различных кораблей РЯВ и вывел некие граничные значения каждого параметра для каждого класса кораблей. Например, для толщины бронепояса указывается:

«не менее 8,5” совокупной толщины в продольной плоскости в крупповском эквиваленте для ЭБР 2 класса защиты тех лет, не менее 9,5” для ЭБР 1 класса защиты и не менее 7,5” для устаревших ЭБР. Менее 7,5” бронировались уже БРК и древние ЭБР.»

В результате получилась достаточно стройная и логичная система, при помощи которой можно сравнивать ЭБР различных флотов и годов постройки. Если, скажем, бронирование кораблей соответствует ЭБР второго класса, но на одном из ЭБР стоят пушки, соответствующие ЭБР первого класса, а на втором – более слабые, то соответственно первый корабль будет в бою иметь преимущество.

Казалось бы, что не так? Разве мы, для того чтобы сравнить те или иные корабли не сравниваем толщины брони, узлы скорости и калибр орудий? Обычно, когда сравниваются узлы, миллиметры и калибры мы исходим из того представления, что броня и пушки сравниваемых кораблей примерно равноценны. Но во времена РЯВ все это было, конечно же, совсем наоборот – тогда прогресс бежал семимильными шагами, пушки становились мощнее, а броня — прочнее чуть ли не с каждым днем. Потому ограничиваться привычными критериями по отношению к кораблям РЯВ никак нельзя. Так что классификация кораблей на основе перевода их бронирования в единый крупповский эквивалент, на основе бронепробиваемости их орудий и иных аналогичных показателей – это, конечно же, куда более правильный подход, чем простое сопоставление толщин и калибров.

Но и куда более сложный и запутанный. Корабли имеют огромное количество различных характеристик – важно выбрать для сравнения те, которые действительно имеют значение, не упустив ничего важного, но и не растягивая перечень критериев до километровых простыней.

И тут нас подстерегает еще одна опасность. Одно дело, когда мы просто сравниваем два корабля между собой и делаем вывод: «этот корабль лучше, потому что он…» — и далее следует перечень характеристик, по которым лучший корабль превосходит своего оппонента. Но совсем другое дело, когда мы, сравнив отдельные характеристики двух кораблей разных проектов, пытаемся сделать выводы о результатах боестолкновения этих кораблей или даже о преимуществах той или иной школы кораблестроения. Это много сложнее. Все дело в том, что та или иная техническая характеристика имеет смысл только в самой тесной связи с тактикой применения корабля.

У каждой страны имелось свое видение того, какой будет тактика войны на море. Каждая страна подбирала ТТХ вновь создающихся кораблей так, чтобы они в наибольшей степени отвечали тактике будущей войны. А будущая война расставила тактиков по местам так, что ничьи тактические построения не оказались на 100% правильными. Потому, для того чтобы сделать сравнительный анализ кораблей РЯВ необходимо

- Сравнить их ТТХ

- Оценить, насколько их ТТХ соответствуют довоенным тактическим воззрениям

- Понять, как проявили себя данные ТТХ в реалиях войны.

И вот только после всего этого выносить приговор тому или иному кораблю, той или иной кораблестроительной школе. Если же ограничится оценкой нескольких, пускай даже сколь угодно важных ТТХ – то мы рискуем придти к не совсем верным выводам, а быть может – и совсем неверным.

Проиллюстрируем сказанное на примере. Сравним японские броненосцы последних типов («Сикисима» – «Микаса») с новейшими отечественными ЭБР «Бородино».

Для начала – главный калибр броненосцев.

На русских ЭБР стояла 305/40 пушка производства Обуховского сталелитейного завода, поставки которой флоту начались в 1895 г.

Это было весьма грозное орудие, превосходившее по своей мощи как свою предшественницу – отечественную 305/35, так и своих японских (точнее английских) «ровестниц» — 305/40 артсистемы ЭБР «Ясима» и «Фудзи» и практически равноценное 305/40 орудиям «Микасы».

Стоп, а с чего бы я это взял? Ведь расчеты бронепробиваемости уважаемого hotel-а свидетельствуют об обратном!

Вот тут-то и проявляется разница между сравнением показателя (даже такого важного, как бронепробиваемость) отдельно, т.е. самого по себе и сравнением мощи артиллерийского вооружения кораблей во взаимосвязи с концепцией и практикой их тактического применения. Дело в том, что основной целью артсистемы главного калибра ЭБР является не пробитие брони, а уничтожение вражеских кораблей своего класса. Пробитие же брони, разумеется, интересно, но только в той мере, в которой оно способствует УНИЧТОЖЕНИЮ вражеского корабля.

Так вот рассмотрим, из чего собственно складывается уничтожение ЭБР. Оставим пока в покое поражение небронированных частей ЭБР.

Для того, чтобы уничтожить ЭБР нужно пробить его броню и нанести максимальное поражение заброневому пространству. Для нанесения максимального повреждения требуется, чтобы снаряд был оснащен максимальным количеством ВВ, а само ВВ было бы максимально мощным. Также нужен качественный взрыватель, обеспечивающий подрыв снаряда вовремя, а не тогда когда он, пробив вражескую броню на оба борта, улетит встречать рассвет. А еще снаряд должен сохранить определенное количество кинетической энергии с тем, чтобы не упасть без сил сразу после пробития бронелиста, а бодро пробуровив броню влететь во что-то важное – и уж там взорваться от души.

Для того, чтобы попасть в заброневое пространство (подсказывает Капитан Очевидность) необходимо пробить броню. Для этого снаряд должен быть максимально прочным (дабы не раскололся при ударе) и обладать как можно большей кинетической энергией в момент соприкосновения с броней.

Тут уже возникает противоречие. Чем больше доля ВВ в массе снаряда, тем менее прочен его корпус. Иными словами, снаряд с большим количеством ВВ может просто расколоться, преодолевая броню – в этом случае, его заброневое действие будет крайне невелико. С другой стороны, чрезмерно занизив количество ВВ и получив улучшенную бронепробиваемость, мы заведомо ослабляем заброневое действие снаряда (бубухнет слабее). Так что бронепроницаемость и заброневое воздействие зависят как от снаряда (количество ВВ и прочность) так и от орудия (которое придает «волшебный пендель» снаряду, влияя тем самым на количество его кинетической энергии на броне). Важным фактором является также и расстояние, с которого был произведен выстрел, ибо любой снаряд с увеличением расстояния теряет кинетическую энергию и… масса самого снаряда, конечно.

Все дело в том, что более тяжелый снаряд медленнее теряет кинетическую энергию, переданную ему орудием, в то же время как более легкий снаряд быстрее «выдыхается»

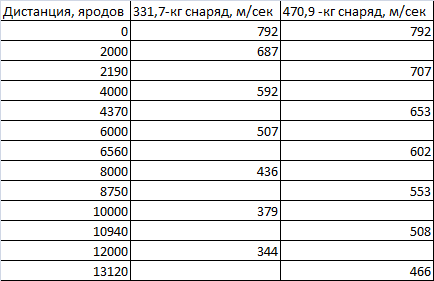

Таблица составлена по данным http://www.navweaps.com/Weapons/WNRussian_12-40_m1895.htm и http://www.navweaps.com/Weapons/WNRussian_12-52_m1907.htm в ней демонстрируется скорость тяжелого и легкого русских 305-мм снарядов для орудия 305/40 1895 г и 35/52 модели 1907 г. первоначальная скорость обоих снарядов одинакова, но вот потом…В то время как более тяжелый 470,9 кг снаряд на 6560 ярдах сохраняет 76% своей первоначальной скорости, легкий 331,7 кг снаряд даже на 6 тыс ярдов сохранил всего лишь 64% таковой.

А теперь заглянем к Титушкину «Корабельная артиллерия в русско-японской войне» и проанализируем кинетическую энергию русского и японского снарядов (рассчитанную как масса * квадрат скорости деленный пополам). Получается вот что

Казалось бы, это приговор русскому орудию – оно обеспечивает меньшую кинетическую энергию снаряду, чем японское! Но вот в чем дело – я не зря писал о том, что кинетическая энергия находится в прямой связи не только с орудием, но и со снарядом и с расстоянием, на которое ведется огонь.

Уже после РЯВ, после того как на вооружение флота вновь поступили тяжелые 305-мм снаряды, (снаряд образца 1911 г) наша старая добрая 305-мм/40 оказалась способна отправлять по назначению 470,9 кг снаряд со скоростью 700 м/сек! Иными словами, при вылете из ствола ЭТОГО снаряда, он обладал кинетической энергией, большей чем у японско-английской пушки. Что бы это значило?

Да только то, что бронепробиваемость, исчисленная на основании расчета кинетической энергии снаряда на броне, зависит не только от орудия, но от комплекса «орудие-заряд-снаряд». А на что это влияет, спросите Вы? Что, от всех этих рассуждений бронепробиваемость русского снаряда в РЯВ повысилась, что ли? Нет, уважаемые коллеги, не повысилась. Как и говорил нам уважаемый hotel, на дистанциях в 30-40 кбт она уступала новейшим японским пушкам примерно на 15%. А что же изменилось-то? Да только то, что сохранись в России мода на тяжелые 305-мм снаряды – и расчеты бронепробиваемости показали бы превосходство русских пушек!

ВЫВОДЫ изменились. Коллега hotel, обсчитав бронепробиваемость русского и японского орудий делает вывод о том, что орудия ОСЗ уступали армстронговским:

новые русские обуховские 12” пушки… …По своей мощности эти пушки соответствовали уровню ЭБР 2 класса… … Более поздние японские 12” пушки были полнозарядными и мощными, и вполне соответствовали уровню ЭБР 1 класса

Мы же, на основании вышесказанного можем сделать прямо противоположный вывод – русское орудие, несмотря на старший возраст (на пять лет примерно постарше японки будет) обладало сходной с армстронгом баллистикой – и это при существенно меньшем весе. Таким образом, по баллистике наши орудия не то, чтобы кому-то там уступали – они пожалуй что ПРЕВОСХОДИЛИ Армстронга и прочие лучшие мировые образцы. И если бы их оснастили нормальными тяжелыми снарядами, то… Но их не оснастили. В итоге расчетная бронепробиваемость наших орудий ГК в РЯВ оказалась хуже японских – но это не вина орудия, а ошибочность концепции легкого снаряда.

Но идем дальше. Расчетная бронепробиваемость наших 305-мм/40 орудий была хуже японских, и это — факт. Но означало ли это, что наши снаряды пробивали вражескую броню хуже, чем вражеские? На этот вопрос следует дать отрицательный ответ. Все дело в том, что как мы только что выяснили, значение имеет не расчетная бронепробиваемость как таковая, а вся совокупность качеств орудия, снаряда и дистанции огневого боя. Если японцы и имели преимущество в цифрах массы/скорости снарядов, то качество их бронебойных снарядов оставляло желать много лучшего. Снаряжались японские бронебойные дымным порохом, не всегда имели бронебойные наконечники, да и большая масса ВВ (больше, чем у русских фугасных и даже много больше, чем у русских бронебойных, образца 1911 г) приводила к недостаточной их прочности. В итоге лично я не нашел ни одного описания результативного попадания японского крупнокалиберного бронебойного снаряда. В истории РЯВ периодически описываются попадания 305-мм фугасных снарядов в броню броненосцев (например – в бою у мыса Шантунг). Но тут у меня есть некоторое подозрение (но без каких либо подтверждений в источниках) что наши моряки описывают попадания не фугасных, а бронебойных снарядов, которые принимали за фугасные из за силы разрыва. Дело бронебойных снарядов в Японии было поставлено откровенно плохо, однако именно они составляли значительную часть боезапаса:

В 1904 году боезапас японских броненосцев (в пересчете на один ствол) состоял из 90 305-мм снарядов (55 бронебойных и 35 кованых фугасных)… Перед Цусимским сражением, боекомплект 305-мм орудий удалось увеличить до 110 снарядов на ствол (30 бронебойных и 80 кованых фугасных). http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2004_08/06.htm

С учетом того, что 4 японских броненосца при Шантунге имели 4*4*35 = 560 двенадцатидюймовых фугасных снарядов, а выпустили более 600 305-мм снарядов, то какое-то количество (как минимум 47) снарядов должны были быть бронебойными. Но вряд ли они расстреляли все свои фугаски – так что, скорее всего, некая и существенная часть попаданий была достигнута именно бронебойными снарядами, однако же описания таких попаданий нет.

В то же время я располагаю только одним описанием поражения цитадели. В Мидель-шпангоуте за нумером 12 в монографии В.Я. Крестьянинова и С.В.Молодцова указано одно пробитие 203-мм плиты «Победы» (попадание ниже ватерлинии) Но тут совсем неясно – где авторы нашли 203-мм бронеплиту? Вообще говоря, толщина главного пояса под водой уменьшалась до 127 мм… или же они имеют ввиду, что снаряд попал туда, где утончающаяся плита достигла 203-мм? Мельников пишет более подробно:

Наиболее серьёзные из них вызвало попадание 12" снаряда в районе 33-34 шпангоутов. Часть 229-мм броневой плиты размером 356×406 мм вместе с головной частью снаряда пробили рубашку брони и внутренний борт, в результате чего оказались затопленными нижняя угольная яма и три бортовых отсека. Взрыв снаряда сдвинул плиту с места, смял полупортики двух 6" пушек нижнего каземата, вызвал множественные повреждения обшивки и набора корпуса. http://www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Peresvet/08.htm

Это даже не совсем пробитие – снаряд не прошел сквозь броню в целом или хотя бы «условно-целом», достаточным для детонации виде, хотя дырку, конечно, сделал. В любом случае ОДНО бронепробитие на 56 попаданий не свидетельствует о мощи японских бронебойных снарядов. Зато совершенно очевидно, что для фугасных снарядов японцы не жалели ни сил не времени. Создав сверхмощные фугасы с очень чутким взрывателем (трубка Инджуина) они полагались на такие снаряды как на основное средство эскадренного боя – не зря же количество бронебойных снарядов в боекомплекте ЭБР сократилось к Цусиме почти вдвое, а фугасных – выросло более чем вдвое! А ведь такое решение принималось тогда, когда уже отгремели сражения у Порт-Артура и в Желтом море…

Тут же хотелось бы немного сказать и о Цусимском побоище. Есть японское описание повреждений единственного уцелевшего в том бою новейшего ЭБР «Орел». Ни одной пробоины не то, что по главному, но даже верхний бронепояс практически не поврежден. Что это – отсутствие попаданий, или же неспособность японских снарядов пробивать броню?

Как это ни печально, но нам скорее всего уже никогда не узнать, какую роль в Цусиме сыграли японские бронебойные снаряды (и сыграли ли они вообще хоть какую-нибудь роль). Главная причина гибели «Осляби» — разрушение небронированной носовой оконечности. Ничто не свидетельствует о том, что «Суворов» получил повреждения бронепояса, хотя такое вполне могло быть – русский флагман сходился с японцами на «пистолетный выстрел» дистанция не превышала 20 кбт где его броня вроде бы была японским бронебойным снарядам вполне по зубам. Взрыв кормовой башни мог произойти как в результате пробития брони так и из за влетевшего в амбразуру фугасного снаряда. Как бы то ни было, корабль потопили торпеды.

«Бородино», судя по всему, погиб в результате взрыва погреба 152-мм снарядов после попадания 305-мм снаряда с «Фудзи» с большой дистанции. С одной стороны, вроде бы очевидно, что жизнь корабля прервал именно бронебойный снаряд. С другой — очевидцы отмечают, что ЭБР сильно горел еще до рокового попадания, а само попадание произошло в район носовой шестидюймовой башни, а не в нее саму. Может быть, японский снаряд пробил ее 152-мм барбет, но все же имеется отличная от нуля вероятность, что ЭБР погиб не от бронебойного, а от фугасного снаряда, попавшего в уже поврежденный барбет или даже и вовсе взрыв боеприпасов не связан с попаданием. Как бы то ни было, но очевидно, что причиной гибели корабля стало отнюдь не пробитие цитадели. Таким образом, из всех погибших новейших ЭБР только «Александр III» мог погибнуть в результате пробоин главного пояса по ватерлинии. Однако потеря им остойчивости могла быть вызвана и попаданиями снарядов под ватерлинию ниже бронепояса с последующим затоплением через пробоины поверх 152-мм бронепояса либо же какими-то иными причинами.

Я склонен оценивать эффект от использования японцами броненосных снарядов в Цусиме как весьма невысокий. Интересно, что впоследствии, снаряды наподобие японского бронебойного применили англичане в знаменитом Фолклендском сражении. Для уничтожения немецких броненосных крейсеров «Шарнхорст» и «Гнейзенау» понадобилось, соответственно, 35-40 и 29 попаданий двенадцатидюймовыми снарядами, несмотря на то, что немецкие корабли были бронированы хуже русских ЭБР (бронепояс 80-150-80 при 40-50 мм скосах). Такие цифры намекают на то, что если бы японцы в Цусиме стреляли бы исключительно бронебойными снарядами, то возможно, что русская эскадра все же прошла бы во Владивосток.

Разумеется, это всего лишь суждение, и хотя оно основано на определенных исторических фактах, но само оно фактом ни в коей мере не является. Единственно, что мы можем сказать достоверно – так это то, что анализ причин гибели «Бородино» и «Александра III» попросту невозможен – можно лишь догадываться о причинах их гибели, а любые догадки (в том числе и мои) – не более чем гипотезы (даже на теорию не тянут, не говоря уже о чем-то большем)

Официальная версия гласит, что победу в Цусиме японцам принесли фугасные снаряды в сочетании с огромным количеством попаданий. Того сделал ставку на фугасы… Тем не менее, будет весьма интересно рассмотреть, а была ли вообще какая-то альтернатива использованию фугасных снарядов?

Опять же посмотрим С.И. Титушкина, «Корабельная артиллерия в русско-японской войне»

То же пишет и С.А. Балакин:

Баллистические данные японских 305-мм орудий были достаточно высокими, но в целом не превосходили аналогичные показатели двенадцатидюймовок русских броненосцев. Теоретически на дистанции 10 кбт они пробивали 306 мм крупповской брони, на дистанции 30 кбт — 208 мм; для русской 305-мм/40 клб пушки эти значения составляли 311 и 201 мм соответственно. http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2004_08/06.htm

Получается интересно. Если бы даже японские бронебойные снаряды были замечательными и надежными и их возможности полностью соответствовали расчетным значениям, то поражать оконечности и верхний пояс наших ЭБР они могли бы, ведя огонь на дистанции примерно 45 кбт. Для того, чтобы пробить нижний 194-мм пояс необходимо было сблизиться с русскими кораблями уже на 31-32 кбт, но даже и в этом случае шансов на поражение, скажем, машинных отделений не было никаких – все же за 194-мм бронепоясом у русских ЭБР имелся еще и скос. Для того, чтобы иметь возможность «достать» внутренности русских ЭБР следовало сблизиться на 20 кбт, и даже ближе!

С другой стороны – пробить 229 мм бронепояс и расположенный под углом 102-мм скос гарвееникелевой (со слов коллеги hotel-а) брони «Сикисимы», «Асахи» и «Хацусе» русские 305-мм снаряды и на 20 кбт не смогли бы. То же касается и могучих 356-мм барбетов, хотя сами башни (254 мм) вполне можно было бы продырявить..

А вот барбеты «Бородино» были бы для японских орудий вполне уязвимыми (229 мм) да и башни – тоже (254 мм).

Таким образом, мы приходим к тому, что японская артиллерия главного калибра, будь она оснащена качественными бронебойными боеприпасами таки смогла бы наносить решающие повреждения нашим броненосцам – но с дистанции не свыше 20 кбт. Уже на дистанции 33-35 кбт японские бронебойные снаряды (будь они превосходны) не справлялись бы ни с барбетами, ни с главным бронепоясом ЭБР «Бородино» ни с его башнями ГК, что, впрочем, верно и для русской артиллерии. И наши и японские снаряды могли бы пробивать верхний бронепояс противника, казематы и башни 152-мм артиллерии и главный бронепояс в оконечностях.

И только один японский «Микаса» имел бы некоторое преимущество — на дистанции порядка 28-32 кбт его снаряды пробивали бы 194-мм броню русских ЭБР в то время как 229 мм Круппа русскими снарядами не пробивалась бы. Но «Хатцусе», «Асахи» и «Сикисима» такой возможности не имели. А даже если и имели бы? Наличие такого преимущества сложно назвать решающим:))

Но нужно помнить, что все описанное – верно только при том условии, что японцы располагали бы качественными бронебойными снарядами. А этого не было, так что скорее всего, если бы обе стороны вели бой бронебойными снарядами на дистанциях 20-30 кбт преимущество все же было бы за русскими кораблями.

А самое главное – все эти размышления носят сугубо теоретический характер. Японцы НЕ СОБИРАЛИСЬ воевать на короткой дистанции, они готовились к боям на 40-50 и даже 60 кбт. Ну а там уже особой разницы между РАСЧЕТНЫМИ значениями для японских (и для русских) снарядов не было – хотя японские снаряды и могли бы пробивать бронирование оконечностей русских ЭБР (145 мм) на дистанции 40-50 кбт, но и 102-мм окончания японского бронепояса не являлось преградой для русских снарядов (хотя 178-мм участок русские снаряды пробить теоретически не могли). Фактически же попадания русских снарядов в 178 мм плиты приводили к растрескиваниям и откалыванием от них крупных кусков с образования пробоин. Что же до очень распространенной и на русских и на японских ЭБР 152 мм брони, то тут «Микаса» теоретически обладал некоей зоной свободного маневрирования – где-то на дистанции 41-45 кбт японские снаряды еще пробивали бы русские 152 мм Круппа, а вот русские снаряды – уже нет. Впрочем, практическая ценность такой зоны маневрирования ничтожна, а остальные японские броненосцы этого преимущества не имели.

Все вышесказанное говорит о том, что С.А.Титушкин абслоютно прав, высказав суждение о том, что по совокупности характеристик русские и японские 305-мм/40 орудия были примерно равноценными.

Следует заметить, что русские орудия из за несовершенства затворов существенно уступали в скорострельности японским. С другой стороны, недостаточная прочность стволов и использование склонных к детонации боеприпасов приводили к разрывам стволов японских орудий – хрестоматийным примером стало сражение в Желтом море, в ходе которого японцы потеряли от разрывов стволов 5 орудий из 16. Сокращение огневой мощи к концу сражения более чем на 30% безо всякого участия неприятеля… С другой стороны, несмотря на это японцы выпустили почти вдвое больше 305-мм снарядов, чем русские ЭБР – но являлось ли это следствием ТОЛЬКО более медленных русских затворов? Если – да, и наши пушки стреляли влвое медленнее преимущественно из за технически низкой скорострельности, то ЭТО является действительно критичным фактором при оценке огневой мощи сторон.

Какой же вывод можно сделать и всего вышесказанного? А очень простой – если японцы делали ставку на бой с дистанции в 50 кбт (а они делали) , то им не следовало выбирать в качестве основного оружия бронебойные снаряды – таковые просто не смогли бы причинить существенные повреждения новейшим (да и не только новейшим) русским ЭБР. Идеальной тактикой «за японцев» стало бы ведение основного боя фугасными снарядами на дистанциях 45 – 55 кбт, где русские бронебойные уже не могли бы нанести сколько-нибудь опасных повреждений. И лишь после того как вражеские корабли понесут сильный, пусть даже и не угрожающий жизни корабля урон (а фугаски вполне эффективно выбивали и экипаж и орудия и дальномеры и пожары устраивали…) следовало сблизиться «на пистолетный выстрел» с тем, чтобы бронебойными снарядами расставить все точки над I. Причем, что интересно, состав японских погребов ГК к Цусимскому сражению (по 30 бронебойных и 80 фугасных) как бы намекает, что японцы пришли к тем же выводам, что и я.

Вот почему рассуждать на тему – что именно послужило гибелью наших новейших ЭБР типа «Бородино» — бронебойные или иные снаряды особого смысла нет. Суть японской тактики сводилась к тому, чтобы ограничить боеспособность русских кораблей, засыпав их массой фугасов (что и было японцами выполнено) а уж чем добивали (икал или не икал перед смертью) – дело десятое. Факт же заключается в том, что основную работу проделали именно фугасные «чумоданы».

Другой вопрос – сами японцы осознали, что подобная тактика весьма несовершенна (хотя альтернативы в РЯВ ей пожалуй что и не было) и впоследствии обратили самое пристальное внимание на создание эффективных бронебойных снарядов, причем дошло до смешного – во времена ВМВ японские бронебойные явно напоминают русские бронебойные снаряды эпохи РЯВ – легкие (относительно американских тяжелых снарядов) и с чудовищно заторможенным взрывателем… Разумеется, у японцев были иные резоны, но результат примерно соответствовал тому, что было у русских в РЯВ.

Уфф, с пушками вроде бы закончили, перейдем к бронированию.

Как мы уже выяснили, на дистанциях в 30-50 кбт русские и японские новейшие ЭБР с точки зрения снарядостойкости и бронепробиваемости были примерно равны. Но вот что интересно – а какую роль в защите кораблей сыграл бронепояс?

Возьмем 4 случая, когда ЭБР получали множество попаданий в бою, но не погибали, а потому их повреждения были достаточно точно задокументированы. Однако я (увы мне!) не слишком подкован в этом вопросе, а потому заранее прошу прощения, если допустил какие-то погрешности и что-то указал не так. Знатоки, полагаю, меня поправят, но я не думаю, что в моих расчетах есть принципиальные ошибки

«Пересвет» в бою в Желтом море получил 35-40 попаданий, из них 13 – 305 и 254-мм снарядами (плюс были попадания неустановленного калибра) При этом в 229 мм плиты цитадели попало… то ли 2 то ли 3 снаряда (если 254 мм снаряд попал в нижнюю часть плиты в пределах цитадели – то все таки 3). Иными словами, цитадель приняла на себя от 6 до 9 % всего количества попаданий.

Интересно, что попаданий в район ватерлинии было куда больше – я насчитал 5 таких попаданий. Однако же все они пришлись вне пределов 229 мм бронеплит.

«Микаса» в том же бою был поражен 23 различными снарядами – насколько я понимаю, ни один снаряд не попал в 229 мм цитадель, (хотя несколько снарядов поразили корабль в районе ватерлинии, но я так и не понял – сколько)

«Ретвизан», получивший по меньшей мере 15 прямых попаданий имел только 2 попадания в 51-мм бронепояс из которых только одно располагалось у ватерлинии. Попаданий в главный бронепояс не было.

Из 26 зафиксированных попаданий в «Цесаревич» ни одно не описывает попадания в цитадель, в район ватерлинии и ниже попало минимум 2 снаряда.

Иными словами – на добрую сотню попаданий имеется только 3 попадания в цитадель и с десяток попаданий в район ватерлинии. Что из этого следует?

Да только то, что сама по себе цитадель с наиболее мощным бронированием в сущности не слишком-то защищала корабль. В узенькую полоску главного бронепояса (2-2,4 м) чрезвычайно сложно было бы попадать, даже если целить туда специально. Особенно с учетом того, что даже по проекту при НОРМАЛЬНОМ водоизмещении, главный бронепояс поднимался над волнами на 0,5-0,6 м у русских ЭБР и на 0,76-1,1 м у японских. Что это означало?

Только то, что при крене в 2,5-3 град для русских броненосцев и при 4-6 град для японцев бронепояс по миделю начинал уходить в воду. На самом же деле требовался куда меньший крен, так как корабли шли в бой с известной перегрузкой. Вот описание боя в Желтом море Р.М.Мельникова книга «Цесаревич» http://wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Cesarevich_1/14.htm

За первую фазу боя "Цесаревич" получил и одну подводную пробоину. Снаряд, ударив в броню правого борта в районе 30-32 шпангоутов, видимо, рикошетом скользнул вниз и разорвался против передней кочегарки. В несколько минут крен достиг 3-4°.

А ведь крен возникает не только в результате затоплений, это и качка, и выстрелы собственных орудий, и попадания вражеских снарядов

По оценкам участников боя, крен от попадания сразу двух выпущенных залпом 305-мм снарядов мог доходить до 10°.

Мельников, кстати, крайне негативно отзывается о размещение 75-мм артиллерии на наших ЭБР

Дало себя знать и неоправданно низкое расположение бортовых 75-мм пушек… …широкие порты с их легко повреждавшимися или просто слетавшими от близких разрывов крышками создали в бою почти неустранимую угрозу поступления воды. Свойственная кораблю валкость и гулявшая по палубе вода из пожарной цистерны приводили при поворотах к резкому, значительно большему, чем у других кораблей, крену.

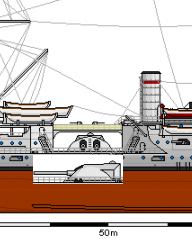

На этом фото отлично видно, где расположена батарея противоминных орудий (это "Цесаревич")

Ну и чем, кстати, не причина гибели «Александра III» в Цусиме ?

Впрочем, я отвлекся. Суть же в том, что бронепояс по ВЛ конечно же в известной мере защищал механизмы внутри цитадели, однако этим механизмам, как ни удивительно, не слишком-то угрожали вражеские попадания…С другой стороны попаданий в район ватерлинии вне цитадели было вполне достаточное количество (порядка 10% от общего числа попаданий) – и вот они-то всерьез угрожали непотопляемости корабля. Так вот этом отношении второй, верхний бронепояс наших ЭБР типа «Бородино», добавлявший 152-102 мм броню еще на 1,67 метра в высоту в оконечностях, оказывался куда предпочтительнее, чем формально более мощная 229 мм броня цитадели «Микасы».

Конечно же, не стоит рассматривать 145 мм нижнего и 102 мм верхнего бронепояса русских ЭБР в оконечностях как панацею против японских бронебойных снарядов. Расчетно такая защита работала начиная с 50 кбт (145 мм) и 62-65 кбт (102 мм) Но с учетом того, что высшее достижение японской артиллерии – ВОЗМОЖНОЕ пробитие 152 мм барбета ЭБР «Бородино» с дистанции порядка 40 кбт, не исключено что от РЕАЛЬНЫХ японских бронебойных снарядов имела некоторый шанс защитить даже и такая броня. А от японских фугасных снарядов она защищала и вовсе неплохо – пробить ее на дистанции в 40-50 кбт «чумоданом» было практически невозможно.

Сложность поражения бронепояса русских ЭБР наглядно демонстрируется изображениями попаданий в «Орла» в Цусиме

(схемы, кстати, с "цусимы" и взяты http://tsushima.org.ru/ru/ru-tsushima/ru-tsushima-14-05-1905/)

Как видим – то ли на схеме не отражены попадания, не пробившие брони ни не вызвавшие повреждений, то ли их и не было – но оба бронепояса русского броненосца девственно чисты.

«Размазывание» брони «Бородино» по борту очевидно ослабляло корабль против воздействия бронебойных снарядов и с этой точки зрения нужно безоговорочно соглашаться с коллегой hotel–ом – с ЭТОЙ точки зрения, бронирование «Бородино» явный шаг назад. Но с учетом КОНКРЕТНОГО противника, против которого воевали эти броненосцы и с учетом КОНКРЕТНОЙ тактики, которую применили наши враги, следует считать, что схема защиты ЭБР «Бородино» в полной мере отвечала своим задачам и превосходила защиту японских ЭБР, чей верхний бронепояс не прикрывал оконечности их кораблей.

Ну а с точки зрения важности для сохранения корабля, не меньшую, а едва ли не большую роль по сравнению с толщиной брони цитадели играла конструктивная непотопляемость кораблей, способность к быстрому спрямлению крена и мощность водоотливных машин. Насколько я понимаю, броненосцы типа «Бородино» по этим показателям превосходили японские ЭБР. Особенно с учетом повреждений, полученных «Хатсусе» да и «Ясимой» в результате подрыва на минах, содержавших всего-то 56 кг пироксилина http://www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/MO_05/chap08.html

Поэтому, на мой взгляд, наша матчасть в РЯВ была не такой уж и плохой, а наши ЭБР типа «Бородино» были вполне на уровне новых японских ЭБР, в чем-то уступая, а в чем-то превосходя последние. Главными причинами нашего поражения являлось

- Совершенно недостаточная подготовка комендоров

- Порочная концепция облегченного снаряда

- Крайне низкое бризантное действие наших снарядов.

Хотя, разумеется, были и другие…

Возникает вопрос : «А какое Возникает вопрос : "А какое место в ЭТОМ мире занимают USA ? !" — как тогда говорили "Северо-Американские Соединённые Штаты" ? ! Вспоминается, что в Реальной Истории USA вмешались в 1-ю Германскую войну не только для того, чтобы "оказаться в числе победителей" — USA мало что получила от своего участия в ВОЕННЫХ действиях — основная выгода была ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — USA стала "сверхдержавой нумер раз" именно благодаря своему ЭКОНОМИЧЕСКОМУ рывку в годы "Великой войны"… — USA вмешались в значительной степени для того, чтобы НЕ ДАТЬ победить немцам — ибо экономические интересы USA были связаны преимущественно с "союзниками" — и их ПОРАЖЕНИЕ — эадевало именно экономические интересы USA. Если я прав — то в мире со значительно более БОГАТОЙ и СИЛЬНОЙ Германией — USA может "вмешаться в Великую войну" гораздо РАНЬШЕ — ещё ДО "выпадения" из войны России — например, в 1915 году — когда положение России станет крайне тяжёлым… Ещё одно следствие из наличия — в АИ — у Германии богатейших месторождений нефти — немецкий флот уже в ДО-дредноутную эпоху ДОГОНИТ британский — и вопрос о "Великой войне" встанет совсем по-другому — в другие годы, при ином международном раскладе… — война против России была Германии не так уж и нужна — основные противоречия… Подробнее »

Возникает вопрос : «А какое Возникает вопрос : "А какое место в ЭТОМ мире занимают USA ? !" — как тогда говорили "Северо-Американские Соединённые Штаты" ? ! Вспоминается, что в Реальной Истории USA вмешались в 1-ю Германскую войну не только для того, чтобы "оказаться в числе победителей" — USA мало что получила от своего участия в ВОЕННЫХ действиях — основная выгода была ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — USA стала "сверхдержавой нумер раз" именно благодаря своему ЭКОНОМИЧЕСКОМУ рывку в годы "Великой войны"… — USA вмешались в значительной степени для того, чтобы НЕ ДАТЬ победить немцам — ибо экономические интересы USA были связаны преимущественно с "союзниками" — и их ПОРАЖЕНИЕ — эадевало именно экономические интересы USA. Если я прав — то в мире со значительно более БОГАТОЙ и СИЛЬНОЙ Германией — USA может "вмешаться в Великую войну" гораздо РАНЬШЕ — ещё ДО "выпадения" из войны России — например, в 1915 году — когда положение России станет крайне тяжёлым… Ещё одно следствие из наличия — в АИ — у Германии богатейших месторождений нефти — немецкий флот уже в ДО-дредноутную эпоху ДОГОНИТ британский — и вопрос о "Великой войне" встанет совсем по-другому — в другие годы, при ином международном раскладе… — война против России была Германии не так уж и нужна — основные противоречия… Подробнее »

А может выбор большего числа

А может выбор большего числа при меньшем калибре основных орудий привязать к итогам японо-китайской войны?

А может выбор большего числа

Итогом Японо-Китайской войны стал немереный рост среднего калибра. А три башни ГК ставили по традиции.

По какой традиции? Третья

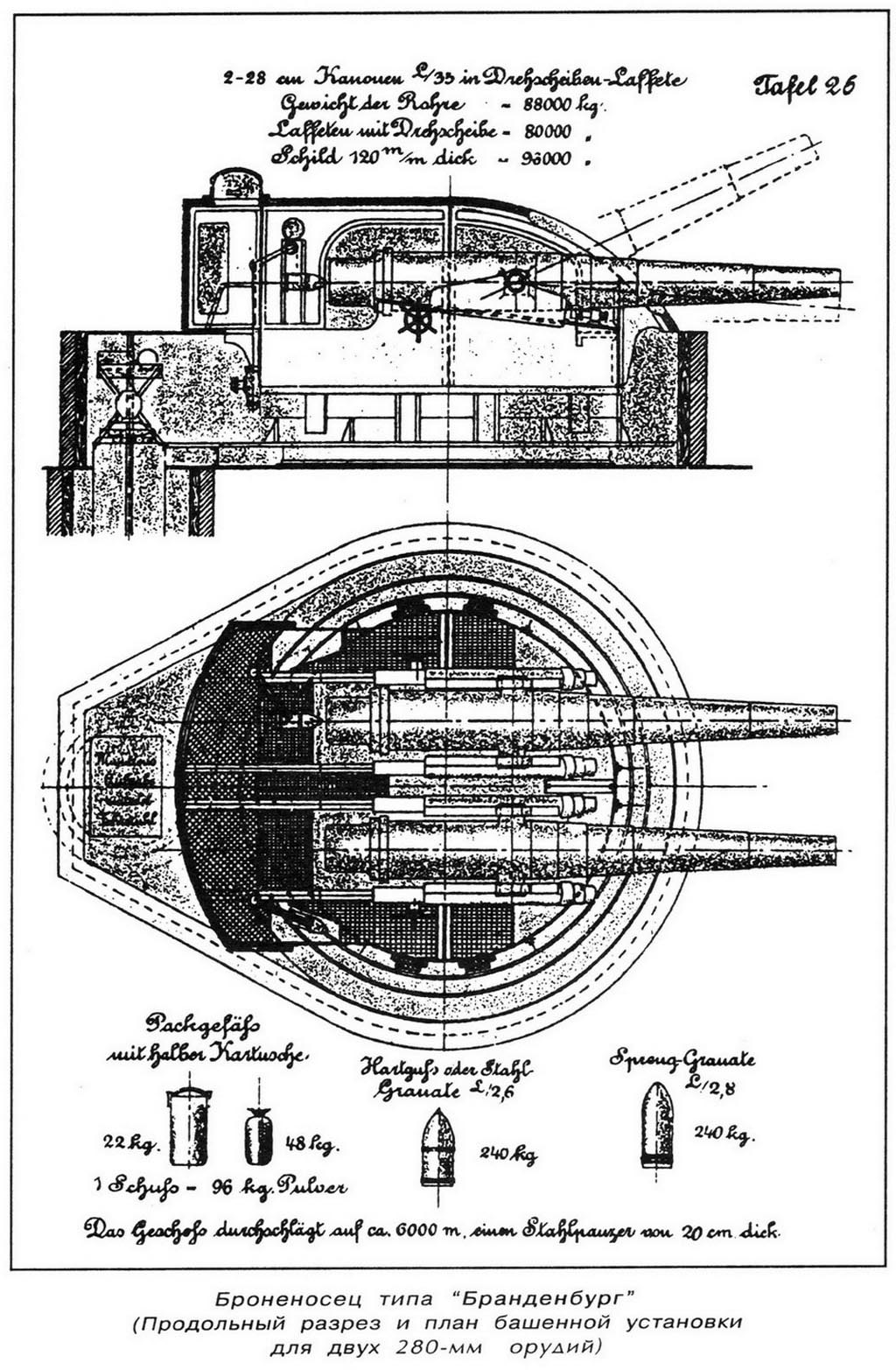

По какой традиции? Третья башня ГК жрет немеряно веса, мешает располагать машины и котлы, вынуждая делать корабль длинее, а ее боевое значение в германской доктрине совершенно неясно. Немцы оставляли 240-мм пушки в общем-то только для пробивания брони в ближнем бою.

Сами немцы ЕМНИП объясняли

Сами немцы ЕМНИП объясняли выбор калибра орудий ГК необходимостью иметь осадку позволяющую проходить Кильский канал. Сразу же после его реконструкции они резко увеличили калибр. Где-то так…

Довольно сомнительные

Довольно сомнительные корабли. Для начала: даже если в Германии нашли нефть, это вовсе не такой уж дорогой товар в конце 19 века, чтобы Германия немеряно обогатилась. Нефть, например, вовсю добывала Австро-Венгрия на озере Балатон; и что, немеряно разбогатела? Сильный всплеск потребности в нефти наступил уже после Первой Мировой.

Далее: совершенно непонятно, почему наличие избытка средств приведет к неожиданному изменению концепций германского флота. С какой стати немцам сохранять линию на три башни ГК в ряд? В РИ, немцы были весьма не довольны своими "Бранденбургами", и перешли к кораблям типа "Кайзер Фридрих III", на которых ГК свели практически к минимуму в пользу мощного СК. И такая линия сохранялась у немцев аж до начала дредноутной эпохи.

Я конечно не знаком с ходом

Я конечно не знаком с ходом дискуссии по поводу какими должны быть следующие броненосцы после Бранденбургов. Но подозреваю что она у них была.

И суть её велась над тем что важнее ГК или СК. Насколько можно судить по немецким кораблям победу одержали сторонники СК. В нашем мире решили пойти на компромисс и сделать корабли с сильным и СК и ГК – стоимость кораблей сильно не лимитировала.

То что нефть в начале 20-го и в конце 19-го ещё была не супертовар я знаю – основной потребитель керосиновые лампы. Однако, какой то дополнительный бюджет она даст.

ИМХО на постройку одной дополнительной серии в 5 кораблей броненосцев и одной серии дредноутов.

ИМХО этого хватит что бы принудить англичан к миру на немецких условиях. Ютланд будет выигран, немцы начнут блокаду.

На суше нефть позволит более бурно развивать автопромышленность. Как следствие лучшая моторизация армии. Это позволит победить на суше Францию, в точности по плану Шлифена. Потом навалятся на Россию.

«ИМХО этого хватит что бы

"ИМХО этого хватит что бы принудить англичан к миру на немецких условиях. Ютланд будет выигран, немцы начнут блокаду."

На каждый немецкий линкор или линейный крейсер англичане без особого перенапряжения строили 2 своих. Плюс еще и с ГК свойих тяжелых кораблей немцы упустили время и в итоге им приходилось при Ютланде обходиться 280 мм. и 305 мм. в то время как у в большом количестве присутствовали англичан 305 мм. 343 мм. и 381 мм.При таком соотношении сил немцы не имеют возможности выиграть Ютландское сражение даже если они более удачно с точки зрения погоды и видимости выберут время выхода флота из баз и в интересах флота будут задействованы дирижабли. Скорее узнав от дирижаблей что в море у англичан вышел весь основной состав Ройял Нэви немцы повернут обратно чтобы не искушать судьбу.

И суть её велась над тем что И суть её велась над тем что важнее ГК или СК. Насколько можно судить по немецким кораблям победу одержали сторонники СК. Абсолютно неверно. Дело не в дискуссии, а в развитии концепций и технологий. Попросту — в конце 1880-ых, тяжелые орудия сильно возросли в мощности, а броня еще лучше не стала — сталежелезная или стальная, она требовала большой толщины для адекватной защиты. В результате, прикрыть броней можно было лишь небольшую часть корпуса корабля. Как следствие, появилась возможность вывести из строя корабль противника, вообще не пробивая брони. Попросту забросав его градом фугасов, разбив его небронированные части (т.е. большую часть корпуса) и предоставив волнам довершить работу. Тяжелые орудия этого сделать не могли; им не хватало огневой производительности. А вот появившиеся в это время скорострельные пушки среднего калибра с унитарным заряжанием — вполне. В результате, сложилась ситуация, когда тяжелые пушки на броненосцах стали рассматриваться как вспомогательное оружие — для перестрелок на большой дистанциии или добивания поврежденного противника в ближнем бою — а основным вооружением стали считать мощную батарею скорострельных орудий. Она, по мысли адмиралов 1890-ых, и решала исход боя. Попросту говоря: тот же "Бранденбург", сражаясь, например, против "Роял Соверена", был бы вынужден надеяться на способность своих тяжелых орудий пробить… Подробнее »

В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ Германии —

В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ Германии — боевые корабли очень рано должны были бы получить НЕФТЯНОЕ отопление.

Совсем не факт.

Совсем не факт.

Извините, коллега, но если

Извините, коллега, но если брать межпалубную высоту максимум в 2,5 метра, то с высотою пояса в 8 метров на картинке иллюминаторы в поясе просверлены, или пояс является этакой супер противоминной защитой?

Простите, уважаемый Борода, а

Простите, уважаемый Борода, а у Бранденбурга башня № 2 стреляет исключительно на правый борт?

Хм… а ведь и в правду…

Хм… а ведь и в правду… Какие бы короткоствольные не были, но не настолько же.

Нет, все верно:

Кормовая

Нет, все верно:

На схеме — да. На рисунке —

На схеме — да. На рисунке — нет. На рисунке знчительно большая длина стволов.

На рисунке знчительно большая длина стволов.

Возможно, ошибка в графике.

Возможно, ошибка в графике. Рисунок с Шипбаскета.

Я как раз про рисунок.

Я как раз про рисунок. Понятно что это ошибка графики.

Фиг его знает. Надо тщательно

Фиг его знает. Надо тщательно изучить чертежи "Бранденбургов", но у меня их нет.

А возможно, стволы

А возможно, стволы центральной установки были не только короче на 1,2 метра, но и были глубже упиханы в саму установку.

Как вы себе это

Как вы себе это

Сдвинуть цапфы глубже. Все равно же перезаряжание при фиксированном положении, механизмы заряжания в грушевидной части.

То есть одного гемороя у

То есть одного гемороя у начарта из-за разной баллистики ГК мало, требуется порадовать ещё и кораблестроителей?

А что тут такого? Так в то

А что тут такого? Так в то время делали регулярно: вспомните "Бреннус" с его двухорудийной и одноорудийной башней (абсолютно разной конструкции), или австрийцев, с той же проблемой. Или итальянцев, у которых на "Италии" стояло два разноой модели орудия главного калибра в одной (!!!) установке.

Куда вдвигать

Куда вдвигать будем? http://wunderwafe.ru/Magazine/BKM/Brand/Draw/index.htm

http://wunderwafe.ru/Magazine/BKM/Brand/Draw/index.htm

Не проще, раз уж это альтернатива, порезать лобзиком кормовую надстройку? Слегка, чтобы влезли недостющие 5 калибров (1,4 м). Да и на рисунке стволы получились чуток длинне реальных — осюда и дисонанс:)

Спасибо за схему. Коллега

Спасибо за схему. Коллега Сухов, я лишь выдвигаю предположения, почему такое могло получиться. 🙂 Возможно, просто из чувства уважения к Шипбаскету.

Так центральные пушки как раз короче на 1,2 м.