Малоизвестные варианты Т-27. Часть 5 Самоходная установка СУ-76К (СУ-3)

Начало работ по динамореактивным артиллерийским орудиям, или пушкам (ДРП) в нашей стране можно отнести к периоду Первой мировой войны. В 1915—1917 гг. Кучинский аэродинамический институт совместно с Артиллерийским комитетом работал над рядом изобретений,

«полезных для национальной обороны».

Одним из таких изобретений являлась траншейная пушка конструкции Д.П. Рябушинского, разработанная летом 1916 г. и представлявшая собой экспериментальный вариант динамореак-тивного артиллерийского орудия. 24 октября того же года она была рассмотрена Техкомом ГАУ. 20 декабря 1916 г. Рябушинский сделал в Математическом обществе доклад «О реакции газовой струи», в котором описал свое изобретение, назвав его «реактивной пушкой». Уже после революции, в 1920 г., Рябушинский опубликовал во Франции в выпуске VI "Bulletin de l'Institut Aerodynamique de Koutchino» результаты некоторых исследования в области баллистики и поместил сведения о своей пушке со схемами и необходимым математическим аппаратом.

Работы по ДРП получили продолжение в трудах других авторов. В 1931 г. АНИИ РККА был издан труд В.Е. Сухоцкого «Теория пушки Д.-Р.П.». Одним из активных сторонников ДРП стал Л.В. Курчевский, который с 1923 г. (заявка с приоритетом от 5 июня 1923 г.) попытался запатентовать «Устройство для уничтожения отката в орудиях», однако регулярно получал отказы. Так, в ответе эксперта от 10 мая 1931 г. прямо говорилось:

«Артиллерийские орудия, имеющие в казенной части отверстие для выпуска продуктов горения заряда в направлении противоположном движению снаряда, с целью уменьшения или устранения вовсе явления отката, описаны в литературе ранее заявителя».

Тем не менее, Курчевскому со временем удалось заручиться поддержкой влиятельных лиц, монополизировать работы в области ДРП и возглавить ОКБ ГАУ при заводе №8.

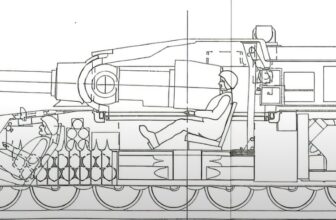

Размещение сравнительно компактной ДРП в танкетке могло существенно повысить ее боевые свойства, что и послужило обоснованием для разработки самоходной установки СУ-76К (в ряде источников ТПК-27, или СУ-3). Эта машина относилась к полностью закрытым самоходным установкам и предназначалась для действий в составе разведывательных отрядов и для сопровождения конницы.

Опытный образец СУ-76К построили в 1933 г. В состав экипажа входили два человека. Основным оружием являлась динамореактивная (безоткатная) пушка «К» конструкции Л.В. Курчевского, которая устанавливалась вместо штатного 7,62-мм пулемета ДТ у правого борта машины. Имелся механизм автоматического перезаряжания. Все части пушки, кроме сопла и лотка, были защищены броней толщиной 6 и 9 мм. Силовая установка, трансмиссия,ходовая часть и электрооборудование остались без изменений. Запас хода СУ-76К по шоссе достигал 110 км. При необходимости быстрой переброски самоходная установка могла перевозиться за автомобилем на подкатной тележке с пневматическими шинами

«Для придачи углов возвышения и горизонтальной наводки в допускаемом секторе обстрела орудие снабжено механизмом подъемным и поворотным. При стрельбе хода наводки возможны только направлением самой танкетки».

На основании приказа начальника УММ РККА №05 от 19 марта 1933 г. провели испытания опытной машины. 25 и 26 марта 1933 г. на полигоне МКУКС в Кунцево одновременно ис-пытывались несколько самоходных артсистем с пушками Курчевского: на танкетке Т-27, танке Т-26, бронеавтомобиле БАИ и трехосном автомобиле «Форд». Председателем комиссии по испытаниям был начальник НИАБТП Штагин. От ОКБ ГАУ в испытаниях участвовал Курчевский, от НТК ГАУ — Краузе, от НТК УММ — Сакс, Сапрыкин и Сквирский, от 2-го отделения 2-го управления — Фокин, от НТУ УММ — Азбукин. В ходе испытаний отмечалась

«вибрация на ходу всей системы»

из-за недостаточно жесткого крепления орудия, а также были зафиксированы шесть задержек при 15 выстрелах из-за недосылки снарядов и другие недостатки.

«Стрельбы как из этой, так и из других систем производились некондиционными снарядами. Достаточного количества стрельб произвести было нельзя из-за малого количества снарядов».

По мнению комиссии, предварительные испытания выявили следующие недостатки системы:

«1. Задержки из-за несовершенства заряжания 40% всех задержек по этой причине.

2. Наличие щелей в броневом закрытии при углах возвышения и при стрельбе в сторону.

3. Вибрации на ходу всей системы, что говорит о необходимости более прочного крепления орудия и устройства механизмов крепления с меньшими допусками.

4. Непрочность подающего механизма — пересмотр этого механизма в целях обеспечения большей его прочности и надежности досылки патрона в камору.

5. Необходимо отогнуть верхнюю часть переднего броневого закрытия так при настоящей конфигурации закрытия при углах возвышения орудия невозможно закрыть входной люк.

6. Обеспечение глаз стрелка от повреждений во время стрельбы с хода на прицеле необходимо иметь резиновый наглазник».

В заключении говорилось:

«Артиллерийская установка в основном выполнена удовлетворительно. С учетом отмеченных недостатков может быть допущена к капитальному отстрелу на предмет принятия на вооружение».

Капитальный отстрел СУ-76К был начат 15 апреля на полигоне ВАММ им. Сталина. После небольшого перерыва, 11 июля 1933 г., самоходную установку вновь представили военным. Комиссия в составе начальника 3-го отделения 3-го управления УММ РККА Сакс, помощника начальника 3-го отделения НТУ ГАУ Краузе, инженера 3-го отделения 3-го управления УММ РККА Сапрыкина и начальника ОКБ №1 ГАУ Курчевского произвела осмотр и опробование стрельбой 76-мм пушки «К», установленной на Т-27.

В результате осмотра установили, что в системе были устранены основные недостатки, отмеченные в акте от 31 марта («1.Для обеспечения досылки патрона в ствол сделан специальный досылатель; 2. Закрыта щель в броневом прикрытии»), что дало основание произвести стрельбы с места снарядом весом 3,2 кг. Правда, выяснилось, что

«… работа досылателя имеет недостаток в том. что дает возможность ушибов рук стреляющего благодаря близкому расположению рукоятки досылателя и рукоятки досылающего механизма».

СУ-76К признали пригодной к большим испытаниям на НИАП по программе УММ и ГАУ с устранением выявленных недостатков. Эти испытания проходили с 23 июля по 29 августа 1933 г. Из пушки сделали 575 выстрелов, а общий пробег машины достиг 100 км. Скорострельность составила 6—7 выстр./мин. В ходе испытаний было зафиксированы (около 5%) затяжные выстрелы и плевки — падения снарядов в 3—4 м отдула. Меткость на расстояниях до 400— 600 м признали приемлемой, а на больших дистанциях — неудовлетворительной. Наблюдался также прогиб броневого щита в результате воздействия пороховых газов.

В заключении комиссии отмечалось, что СУ-76К, безусловно, заслуживает внимания и после устранения (в очередной раз) неполадок может быть допущена к войсковым испытаниям. После ремонта на заводе №8 в Подлипках машина в декабре 1933 г. демонстрировалась на Химическом полигоне в Кузьминках. Потом вновь поступила на испытания.

В ходе многочисленных испытаний (в результате одного из них погиб инженер А.Я. Нейланд) регулярно отмечалась, что танкетка с ДРП заслуживает внимания, но требует устранения недостатков. Однако недостатки так и не устранили. На вооружение СУ-76К не приняли и в серийное производство не передавали.

источник: А. Кириндас, М. Павлов "БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ. САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ Т-27" Техника и вооружение 11-2012

Отличная статья! Вообще

Отличная статья! Вообще почему-то не задумывался о липовости аргументов "стелс-хортенов"

Вот всегда русские все испортят

Это, как бы бонус от

Это, как бы бонус от оригинальной схемы Хортенов, который придумали позже и разрекламировали и автоматом дописали во славу их арийской гениальности! ))

Хороший материал. +

А меня больше интересует

А меня больше интересует тема: "А что можно выжать из этой схемы?" Можно ли проект Хо-229 доработать так, чтобы он действительно стал скрытнее для радаров?

Конечно можно, но получиться

Конечно можно, но получиться недобоевой узкоспециализированній недосамолет типа F-117!))) И на фига оно такое надо?!

Как это для чего? Да для того

Как это для чего? Да для того же самого — "всаживать" бомбы в важные обьекты противника, электростанции,РЛС, командные пункты. Причём кроме скрытности мы имеем также и скорость — это в 80-е Ф-117 тихоход, а в 40-е и начале 50-х 900-950 кмч это нечто!

Уже в коментах прозвучали

Уже в коментах прозвучали идеи дорбатки. Металическая пыль в краске для рассеивания излучения( спериди обшивка двойная еше+), основные детали из радиопрозрачных материалов, прикрыть лопатки двигателей или изменить воздухозаборники.Не 100% стелс но с его скоростью в те времена малая заметность даст очень большой выигрыш.

В общем, да.

В общем, да. Воздухозаборники можно прикрыть сеткой (если менять их форму — упадёт тяга, а двигатели не особо мощные), перепуск воздуха для охлаждения выхлопных струй (ИК-детекторы тогда уже появились!) на Хо-229 ЕМНИП уже был. Можно сделать сопла щелевыми, как на Ф-117, но и это повлияет на тягу, понадобятся более мощные ТРД. А в идеале нужны, конечно, ТРДД с большой двухконтурностью.

Может быть, достаточно

Может быть, достаточно избавиться от уголковых отражателей внутри конструкции, да углубить воздухозаборники, даже прямые, сузив ракурс заметности. Или такое пижонское решение для воздухозаборников: на расстоянии 150 км они ненадолго изменяют профиль до S-образного, теряя в тяге, выигрываем ещё 50 км невидимости. Ориентируемся исключительно на известные станции и маршруты в переднем секторе.

Коллега Андрюха, а если

Коллега Андрюха, а если воздухозаборники окружить М-образными булями как на Ф-35 и Цзянь-20? Как Вы думаете, пройдёт такой фокус? Или устроить для двигателей двойные каналы ВЗ в виде буквы V — вместо одной "дырки" две, поменьше. Каналы из прямых станут скошенными, радиозаметность уменьшится?

А металлические части каркаса покрыть лаком и напылить мелкодисперсный древесный уголь? В этом случае покрытие не будет мешать полёту. А поверхность будет гладкой, полированной.

И вообще, самый главный бич даже современных "стелсов" — дождь. Мокрая поверхность сразу даёт отражение.

Полезно вспомнить параметры Полезно вспомнить параметры британских радаров, частоты, да и просто оживить дух того времени. Ладислас Фараго в своей книге "Игра лисиц. Секретные операции абвера в США и Великобритании" пишет: Чтобы избежать опасности быть запеленгованным англичанами, Джонни получил строжайшие инструкции передавать тексты не более 400 слов каждый. Но у него была столь важная информация и он так хотел поделиться ею с Риттером, что постоянно нарушал это правило. 18 сентября он вышел в эфир с самой длинной передачей за все время работы. Вот ее текст: «Личные наблюдения и сведения от инженера фирмы «Филипс», связанного с голландским военным министерством. Вдоль всего побережья от о-ва Уайт до Оркнейских о-вов ведется монтаж УКВ [ультракоротковолновых] радиостанций для наблюдения за приближением вражеских самолетов. Утверждают, что они способны обнаруживать самолеты с помощью направленных отражаемых радиоволн, испускаемых электромагнитными разрядниками. Принимающее устройство способно с высокой точностью определять расстояние до самолетов и оценивать их количество. Как полагают, сеть состоит из трех частей: авангардной, промежуточной и конечной. Уже действуют станции в Суффолке, Эссексе и Кенте. Их легко опознать по стальным или деревянным вышкам с антеннами. Сооружаются и другие станции. Единственная возможность избежать обнаружения этими радиоволнами, как полагают, это применять нанесение на самолеты так называемых подавителей радиоволн. Попытаюсь получить подробности». Было 21… Подробнее »

хорошая статья, уважаемый

хорошая статья, уважаемый коллега.

чем-то вальтер хортен напоминает роберто лонги

А вот в симуляторе Ил-2

А вот в симуляторе Ил-2 самолет разочаровывает…

(Тема не указана)

Вы, коллега, сами «за

Вы, коллега, сами "за штурвал" сядьте, загрузите пару-тройку Мустангов D-25 в качестве противников и- попробуйте.

Это — рекламный ролик снятый авторами игры, идет в библиотеке миссий как пример. Вы на этом чуде техники подраться попробуйте!

не знаю, что понравилось

не знаю, что понравилось больше: картинка или звук

http://www.youtube.com/watch?v=vNKIvu9Fhtk&feature=player_embedded#at=65

тоже здорово

Спасибо, Андрюха. Классно!

Спасибо, Андрюха. Классно! Трек — "Фойер Фрай!", группа "Рамштайн".

на выделенные

http://www.luftarchiv.de/segel/horten.htm Ho VI Gebr. Horten 1943

на сколько знаю у самолётов

на сколько знаю у самолётов конфигурации "летающее крыло" очень плохо удаётся взлёт и особенно посадка, вероятно проблема в плохой управляемости на малых скоростях и высотах

эта же проблема прослеживается и у б-2 Спирит

В 50-е во время учений НАТО

В 50-е во время учений НАТО обнаружилось что английские стратеги Вулканы

имеют отраженный сигнал как у истребителя.

Само по себе летающее крыло из-за плавной геометрии и отсутствия

большого количества выступающих элементов конструкции имеет меньшую РЛС

заметность, только в 40-е это не панацея, РЛС станции пока не совершенны и у

воюющих сторон развита система ВНОС.

Потом полет на малых высотах это большой расход топлива учитывая

прожорливость ТРД того времени и без того малый радиус реактивных машин, так

что их боевая ценность значительно снизится.

На больших высотах — без компьютеров и развитой теории отражения

радиоволн создать полную РЛС невидимку на тех. уровне того времени не возможно,

учитывая что РЛС работают в различных диапазонах от метровых до сантиметровых. Отраженный

сигнал будет довольно большим, достаточным что бы, хотя и попозже чем

"классические" машины летающее крыло заметили.

Проблем с аэродинамикой у крыла действительно хватало.

Однако! Horten-Aircraft —

Однако! Horten-Aircraft — Horten-PUL-10

Спасибо, коллега Андрюха.

Спасибо, коллега Андрюха. Вот так дело Хортенов живёт и… потихоньку побеждает?

Почему бы и нет…

2.

Почему бы и нет…

2. Необычайно широкий диапазон скоростей

Благодаря малой нагрузки на крыло, модель PUL 10 была стабильной и управляемой с 35 узлов, может летать до 30 узлов на экранном эффекте. Это при непревышаемой скорости около 140 узлов.