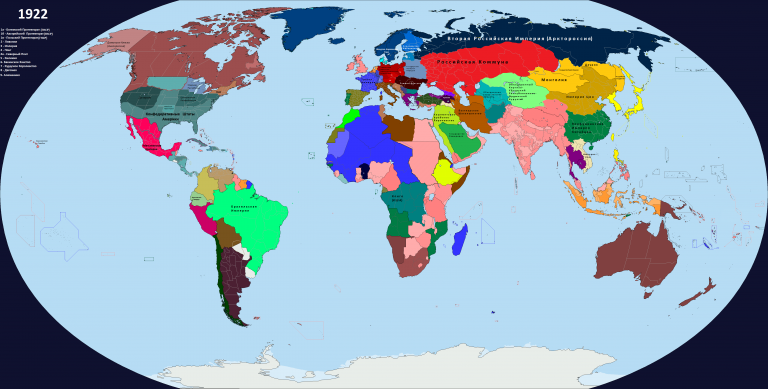

Как бы выглядел мир если бы конфедераты победили в гражданской войне. Южный Триумф. Часть 7. Территориальные изменения в Европе в начале 20-х

Содержание:

Образование Арктиды

1920 год стал переломным в Гражданской войне в России: весной началось наступление на Петроград силами шведов, финнов, белогвардейцев, а также ополчения карелов и ингерманландцев. Одновременно началось наступление шведов и эстонцев в Прибалтике, поддержанное местным ландвером и русскими белогвардейцами. С моря, помимо шведов, наступавших поддерживал и британские флот, небольшие английские подразделения участвовали и в сухопутном наступлении. Красные сопротивлялись отчаянно, на мгновение забыв о всех межфракционных разногласиях, они сражались за каждую пядь в «колыбели Коммуны». Однако силы были неравны, да и необходимость сражаться на иных фронтах отвлекала Красную армию. В итоге, 15 июля 1920 года шведы и их союзники вошли в город, вернувший именование Санкт-Петербург. Еще ранее от красных была очищена и вся Прибалтика – в мае пала Латышская Коммуна, эстонское ополчение заняло сначала Нарву, а потом и Ивангород. Российские белогвардейцы вторглись в Псковскую губернию и к середине июня заняли Псков. Наступление продолжалось и дальше – к концу лета союзные войска заняли Новгород и Вологду. Однако дальнейшее наступление белых застопорилось – путем неимоверных усилий красным удалось стабилизировать фронт на линии: Тверь-Рыбинск-Вятка-Пермь.

Остановить наступление красным удалось не только и не сколько из-за собственных усилий, сколько из-за возросших разногласий в стане союзников. Почти сразу же после вступления союзников в имперскую столицу, многие русские были шокированы появлением неведомо откуда царевны Анастасии, считавшейся давно погибшей дочери императора Михаила. Ее провозглашение императрицей России и брак с шведским принцем Эриком Вестманландским, шокировал не только белых республиканцев, но и многих монархистов, приверженцев Кирилла Романова. Сам император призвал своих сторонников не признавать новую царицу, одновременно направив ноты протесты королевским дворам Британии, Швеции и Финляндии. Впрочем, там эти гневные письма почти не заметили. Другие противники новой власти пытались связаться с вдовствующей императрицей Беатрисой, но она, очень некстати, скончалась от эпидемии испанки. Две ее оставшиеся дочери-близняшки к тому времени уже покинули Европу в разных направлениях, живя своей жизнью и не проявляя особого интереса к династическим проблемам давно покинутой родины – даже обретение считавшейся погибшей сестры не заставило их вернуться в Россию. Поговаривали, что это нежелание связано в том числе и с появлением возле императрицы Геннадия Похотина, считавшегося самой одиозной фигурой михаиловского царствования.

Были и иные моменты, смущавшие многих белых офицеров – множество признаков указывало на то, что шведы и подконтрольные им финны (также пригласившие на трон шведского принца) не особенно стремятся освобождать всю Россию, резонно полагая, что столь большой кусок им не по зубам. После провала наступления на Москву (также вызвавшего немало вопросов), шведы почти полностью свернули операции в этом направлении. Вместо этого они предпочитали откусывать по кусочку от побережья Северного Ледовитого Океана, забираясь все дальше на восток, по путям хорошо известным скандинавским бизнесменам, морякам и охотникам. Впрочем, сколь-нибудь консолидированное присутствие и контроль распространялся лишь до устья Оби – далее начиналась слабозаселенная, малоисследованная и труднодоступная территория, где скандинавам удалось создать лишь несколько опорных пунктов. Поскольку южнее в Сибири все еще держались красные, связь с ними могла осуществляться лишь по морю, что несло известные трудности. Но справедливости ради шведы всячески стремились наладить более прочное сообщение с этим регионами, используя и авиацию и новые модели ледоколов и подводных лодок, снабжая свои фактории и порты всем необходимым. В этом им оказывали немалую услугу знаменитые русские моряки, из числа тех, кто все же присягнули царице Анастасии – включая прославленного исследователя Арктики адмирала Александра Колчака. Благодаря всем задействованным ресурсам – и не только собственным, но и союзной Британской Империи, — шведам удалось расширить свою зону влияния до устья Лены, где произошло антикоммунистическое якутское восстание, и еще дальше – вплоть до Чукотки где, при поддержке Аляски-Англороссии, сформировалось местное «правительство», также признавшее царицу Анастасию. Даже правитель Аляски, «князь» Максутов, стал ее подданным, — но только в частном порядке, лично от себя, а не от всей Аляски, считавшейся по-прежнему британским протекторатом. Англичане восприняли это на удивление спокойно,- может потому, что приняли во всем этом столь деятельное участие, что теперь не только Аляску, но и саму «анастасиевскую империю» можно было считать британским протекторатом – по крайней мере, в неменьшей степени, чем шведско-финским. Финны, кстати, хоть и выступали младшим партнером Норвежско-Шведского Королевства, но вели и свою игру, всячески способствуя эмансипации малых северных народов и подчеркивая свое родство с теми из них, в ком можно было обнаружить (или придумать) хоть какие-то финно-угорские корни.

В 1922 году сформировалась «Циркумполярная империя» или «Арктида» — своего рода конфедерация независимых государств, протекторатов и доминионов, объединенных общими коммерческими интересами, оборонительным союзом и династическими связями.

К югу на Дальнем Востоке начинались государства образованные при участии Японской Империи – Великая Монголия, Даурия и Приморье. Далее на север и запад Япония уже расширяться не могла – все больше времени и сил отнимали проблемы в Китае. Коллапс Цинов все же достиг критической точки – восстание в южном Китае покончило здесь с маньчжурским владычеством. Вместо него сформировалась хунта из местных милитаристов, на штыках которых был провозглашен императором некий конфуцианский мудрец, из старинного ханьского рода.

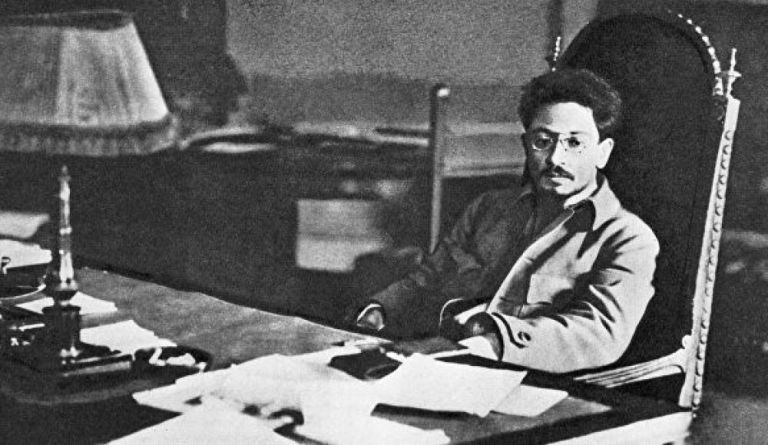

В России несмотря на тяжелые поражения на Севере, все еще сохранялась Коммуна, удерживающая большую часть европейской России и Сибири, исключая самые восточные и самые северные регионы, а также часть Кавказа и юго-восток Украины. Очередная свара меж социалистов привела к власти блок свердловцев, троцкистов и левых эсеров. Диктатором стал Свердлов, в то время как Троцкий, с именем которого все связывали спасение Коммуны скончался от странной болезни, с весьма подозрительными симптомами. Свердлов обвинил мартовцев в отравлении, после чего развернул жесточайший террор, заставив мартовцев эмигрировать или уйти в подполье. Аналогичные свирепые репрессии обрушились и на правых эсеров. Их лидеры были расстреляны или бежали за границу, однако на местах оставались скрытые ячейки, ведущие ожесточенную террористическую войну против правительства Свердлова. Центр этого сопротивления оставался за границей, там же находились и лидеры означенных направлений, которым все желающие помогали подрывать режим Коммуны.

Третья Французская империя Наполеона V

В Европе окончательно утвердился режим Третьей Империи Наполеона Пятого. Франция вышла из гражданской войны не без территориальных потерь в том числе и в самой Европе – Италии за помощь были возвращены Савойя и Ницца ( «Наполеон Третий получил их за помощь Савойскому дому в объединении Италии, Наполеон Пятый вернул их за помощь Италии в освобождении страны»). Корсику, впрочем, удалось вернуть («наследник великого корсиканца не может допустить, чтобы родина его предков оставалась в чужих руках»). «За помощь» Италии были передан и Тунис, Наполеон признал независимость Марокко, но оставил за собой Алжир и большую часть французской колониальной империи в Африке, за вычетом тех территорий, что были переданы КША, Либерии и Дагомеи. Тоже «за помощь» — против коммунаров во Франции воевали не только конфедераты, но и союзные им марокканцы и дагомейцы – последними даже командовал наследник престола африканского королевства. Впрочем, на фоне территориальных приращений в самой Европе ( Валлония, левый берег Рейна, французская часть Швейцарии и вассальная Алеманния) все это казалось справедливыми и допустимыми уступками.

Образование королевства Руменгрии

В восточной Европе продолжалось обустройство отвоеванных у красных государств – в первую очередь Венгрии. Пришедшая к власти хунта выступила за возвращение монархии, однако тут же возникла проблема — кого звать на престол. Габсбургов не хотела видеть Италия и часть венгерской знати. Эта часть венгерской элиты пыталась позвать на трон короля Иллирии, но и тут итальянцы выступили против, справедливо усмотрев в этом стремление вернуть Венгрии Хорватию и получить выход к морю. Выход был предложен неожиданный – свою кандидатуру на вакантный трон предложил румынский король Фердинанд.

Еще несколько лет назад сама такая идея была бы поднята на смех, но не сейчас, когда Венгрия отходила от последствий Коммуны, а по всей стране стояли румынские войска. Фердинанд был католиком, в его роду были и Габсбурги и, главное,- представители старинного венгерского рода Кохари, что особенно подчеркивала прорумынская пропаганда в Венгрии. Кроме того, в случае избрания на престол, Фердинанд обещал предоставить автономию венгерскому меньшинству в Трансильвании и включению его в состав Венгерской Короны. Этот аргумент, пожалуй, был решающим и 27 марта 1922 года Фердинанд торжественно короновался в Будапеште короной Святого Стефана, провозгласив появление на карте Европы нового государства, созданного по принципу старой Габсбургской империи – двуединой Румыно-Венгрии, в просторечии иногда именуемой «Руменгрией». Главной задачей двух господствующих народов было удерживание в узде разных национальных меньшинств – прежде всего славянских.

«Вассальными королевствами» Руменгрии стали Сербия и Болгария.

Расширение Греции

Другой участник Тройственного союза, Греция, также существенно улучшила свое положение. Прирастив свою территорию за счет Турции и Болгарии, Греческое Королевство также поставило под свой контроль Республику Понт в южном Причерноморье. Понт стал частью в сформировавшейся тогда Понто-Армянской Федерации, управляемой соответственно, митрополитом Трапезундским и Католикосом Всех Армян. Под влиянием Греции оказалось и образовавшееся после краха Закавказской Коммуны Грузинское Царство, возглавляемое свергнутым болгарским царем, из Мингрельской династии и Республика Северный Понт, организованная потомками греческих переселенцев в северном Причерноморье, примерно в границах бывшей Черноморской Губернии: от Туапсе до Темрюка. Здесь же нашли убежище и многие кубанские казаки, восстававшие против Коммуны.

В Турции же, после краха Закавказской коммуны, султанскому войску, вступившему в союз с наиболее умеренными, «правыми» националистами, удалось разбить местных коммунистов и левых националистов. Султанской Турции досталась небольшая территория на северо-западе Малой Азии. Ряд османских земель перешли к Греции, была выделена «зона влияния» и для Италии. На востоке, помимо Понто-Армянской Федерации, образовалось «автономное», а фактически независимое Курдское Королевство. На юго-востоке Малой Азии, была воссоздана Киликийская Армения, под британским протекторатом. Зона проливов перешла под международный контроль, прежде всего – британский.

Южнее начиналось арабское Хашимитское Королевство, состоящее из слабо собой связанных феодальных владений в Сирии, Ираке, Аравии и Палестине.

«Хашимитское королевство» являлось лишь одной из составных частей создаваемой англичанами «Ближневосточной Империи». Другим ее важнейшим элементом стал Бахтиарский Иран – бахтиары, давние клиенты Британии, подписали договор «о британской помощи для содействия прогрессу и благополучию Персии», фактически превративший Иран в британский протекторат. В то же время Ирану позволили расшириться на север за счет Азербайджана и Дагестана.

В описываемые события на карте мира появилось и еще одно государство — созданное при активном участии Швеции и Британии. Эстония и Латвия, освободившиеся от коммунистического владычества уже несколько привыкли жить вместе — отладились хозяйственные связи, да и местное антикоммунистическое сопротивление настолько тесно сотрудничало друг с другом, что им было удобнее совместно выстраивать государственные структуры. Да и внешним покровителям было удобнее иметь дело с одним государственным образованием.

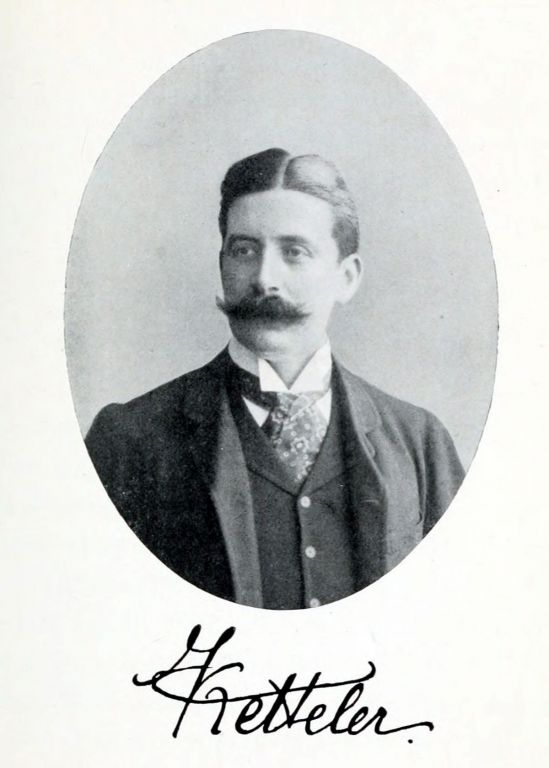

Образование Ластонии

В итоге 5 марта 1921 года на карте Европы появилось новое конфедеративное государство — Эсто-Латвия, в просторечии именуемая Ластония ( иногда еще Ливония). Формальным главой государство стал эмигрировавший в свое время из Германии в Швецию Клеменс фон Кетллер — пусть и не из той ветви, что была герцогами Курляндскими, но все же некоторая иллюзия преемственности. Сам герцог, впрочем, в новом владении появлялся редко и за него правил так называемый «Совет старейшин» — десять человек, избираемых по имущественному цензу- пять в Эстонии и пять в Латвии.

Хотя на карте мира еще и оставались государства созданные социалистами и коммунистами, с которыми велись окраинные бои, опасность мировой революции, казалось, миновала. «Великая война против коммунизма» в целом завершилась, глобальные цели и планы сменялись иными – более приземленными, но не менее злободневными.

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/45706-yuzhnyiy-triumf-ili-koshmar-karla-marksa/