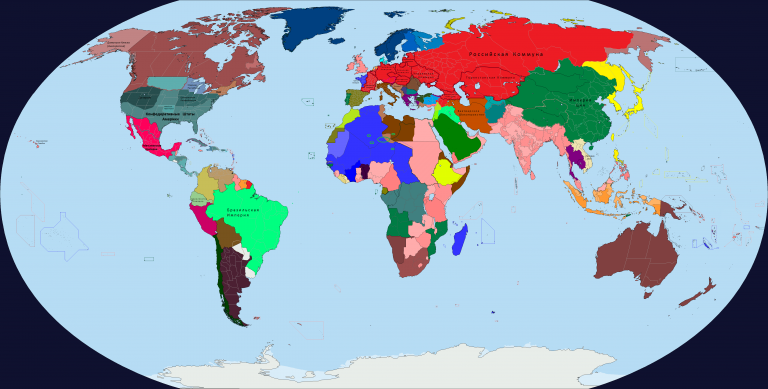

Как бы выглядел мир если бы конфедераты победили в гражданской войне. Южный Триумф. Часть 6. Революционные войны

Продолжаю выкладывать великолепную альтернативу коллеги Каминского с ФАИ. Победа Конфедератов в американской Гражданской войне каким то чудесным образом привело к перерастанию Первой Мировой войны в мировую революцию. А та в свою очередь переросла в революционные войны, аналогичные Наполеновским. Их ходу и посвящена эта часть повествования.

Содержание:

Ситуация в Латинской Америке

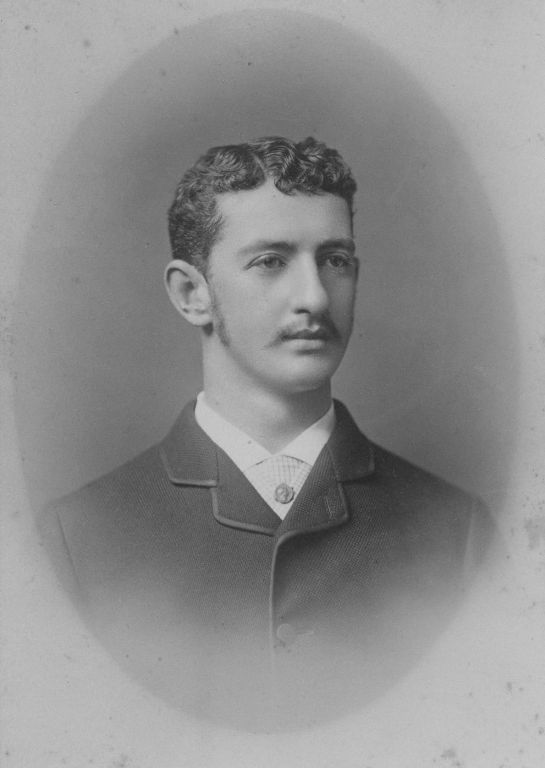

В Мексике после смерти императора Максимилиана в 1895 году, на трон взошел император Августин Второй, — внук первого императора Августина Итурбиде, усыновленный бездетным Максимилианом. По матери он был потомком губернатора Мериленда и участника Войны за независимость Джорджа Платтера, что роднило его с плантаторской верхушкой КША. С начала своего правления он прикладывал все усилия для восстановления мексиканского влияния в «арендованных» северных территориях Мексики, немало сделав для сближения плантаторско-скотоводческой верхушки юго-запада КША с имперской знатью. На юге страны он добился полноценного включения в состав страны «Республики Чан Санта-Крус» на Юкатане, остававшейся де-факто независимой с 1850-х гг и до начала 20-го века. Поглощение «юкатанской республики» произошло в ходе умелого сочетания успешных военных действий и не менее удачной дипломатии, балансирующей между интересами Британской империи и лидерами майя, интегрированных в структуру имперской знати.

Император Августин долго не решался вступить в войну – несмотря на тесные связи с Британской империей и КША, он открыто симпатизировал Германской и особенно Австро-Венгерской империям, надеясь на их поддержку в возвращении «северных территорий». Революции в Европе помогли Августину объединить противоречивые векторы своих симпатий, выступив на стороне европейской реакции, к чему Мексику подталкивала как Британия, так и номинальная европейская родня, особенно свергнутые Габсбурги. Мексиканская империя объявила войну европейским коммунам вслед за КША, однако, как и Конфедерация, не торопилась вступить непосредственно в боевые действия, ограничившись посылкой дивизии «добровольцев» в Испанию. Позже, мексиканское участие в гражданской войне существенно расширилось- не в последнюю очередь благодаря установившимся еще с конца 19-го века связям членов мексиканской императорской семьи с испанскими карлистами ( сам Августин был женат на Инфанте Бланке, дочери Карлоса, герцога Мадридского, лидера карлистов).

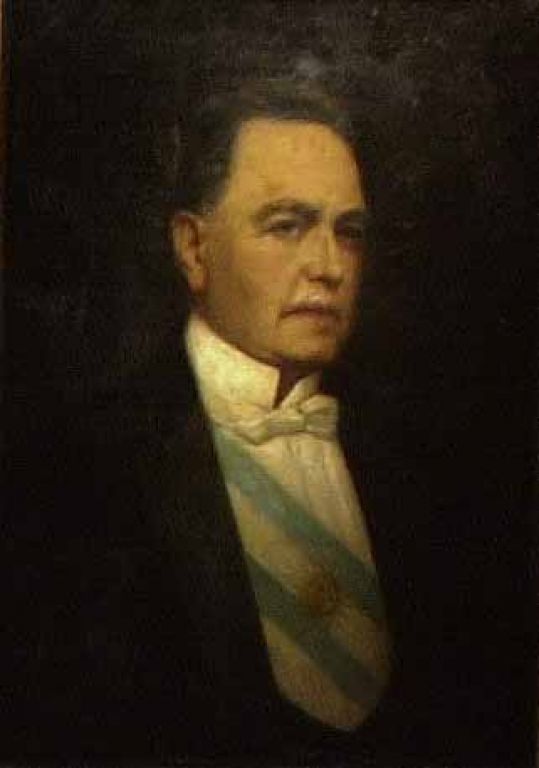

Вторая империя Нового Света – Бразилия, намеревалась вступить в войну еще с Германией, вскоре после Британии. Однако активное участие Бразилии в европейской войне тормозилось нарастающими противоречиями с Аргентинской Республикой. Эта страна, после принятия закона о всеобщем избирательном праве, отличалась чуть ли не самым либеральным законодательством в Новом Свете, благодаря чему стало возможным избрание президентом радикала Иполито Иригойена, завершив тем самым многолетнее господство консерваторов. Благодаря Иригойену Аргентина отошла от пробританского курса во внешней политике. Следствием чего, в частности, стал не только провозглашенный с началом первой мировой войны нейтралитет (впрочем, до поры до времени его поддерживала и сама Британия). Однако и после вступления Британии в войну, Аргентина оставалась нейтральной. В официальной пропаганде Аргентины, война в Европе представлялась «стычкой феодальных монархий», к которым готовы были примкнуть и «оплоты реакции в Новом Свете» – монархии Бразилии и Мексики, а также рабовладельческая Конфедерация. Аргентинский нейтралитет активно поддерживала и местная немецкая диаспора, достигшая здесь немалого влияния, как впрочем, и в Бразилии. Тамошние немецкие колонисты, во множестве сосредоточившиеся в южных штатах, испытывали все возрастающее давление со стороны имперских властей, что компенсировалось не менее растущей поддержкой со стороны Германии. Высшей точкой этого влияния стало вторжение 23 мая 1916 года немецких колонистов с юга Бразилии в Уругвай, вскоре после того как эта страна разорвала дипломатические отношения с Германией. Хорошо вооруженные и экипированные немецкие отряды свергли уругвайское правительство, установив новое, более склонное к доброжелательному отношению со стороны Германии. Это вторжение повлекло за собой бразильскую интервенцию, которая в свою очередь повлекла за собой интервенцию аргентинскую: причем обе происходили под знаком освобождения Уругвая от иностранного господства. Скоротечная война завершилась уже к сентябрю 1916 года отводом войск из Уругвая, однако отношения между обеими странами остались предельно натянутыми.

Иригойен приветствовал провозглашение коммун в Старом Свете, осудив «перегибы», но признав практически все революционные правительства, чем вызвал восторг у местных социалистов и жгучую ненависть консерваторов. По сути, Аргентина стала вдохновляющим примером для всех «прогрессивных» сил в Латинской Америке, в то время как «полюсом» консерваторов оставалась монархическая и рабовладельческая Бразилия. Аргентина оставалась нейтральной, тогда как Бразильская империя все же вмешалась в европейские дела на стороне родственной португальской монархии, втянувшейся в Гражданскую войну в Испании.

Из остальных латиноамериканских стран в войну вступили лишь абсолютно зависимые от КША государства Центральной Америки и Карибского моря, а также Эквадорское Королевство, монархи которого к тому времени уже связали себя родственными браками с представителями бразильской и мексиканской династий. Впрочем, участие Эквадора в Гражданской войне оказалось чистой формальностью – как из-за его удаленности, так и из-за нарастающих противоречий с Перу.

Ситуация в Африке

Также как и в РИ, война началась, среди прочего, из-за стремления к переделу африканских колоний. Однако, поскольку Британия поначалу оставалась в стороне от этого конфликта, то война в Африке превратилась в затяжное вялотекущее противостояние, без четко выявленного победителя. Без англичан, французы так и не смогли захватить германские колонии – даже вторжение в Того, было свернуто из-за позиции Британии и королевства Дагомеи, за которой стояла КША и которая поддерживала давние контакты с немцами. Провалом закончилась и попытка французов и бельгийцев захватить Камерун.

С другой стороны у немцев было еще меньше шансов захватить вражеские колонии.

Так продолжалось до 1917 года, когда поражение Франции и провозглашение европейских коммун разбалансировало ситуацию не только в Европе, но и во многих колониях. Франция и Германия, занятые борьбой с внутренним и внешним врагом, фактически махнули рукой на колонии, в которых немедленно пошли разброд и шатания. Революционные ветры из метрополий донеслись и до здешних мест, дав новый импульс антиколониальному сопротивлению. Правда, все это сопротивление очень скоро оседлали местные вожди, шейхи и короли, так что европейские идеи свободы, равенства и братства, оказались очень мало востребованы в местных условиях. Исключение составляли колониальные войска – повоевав в Европе и поотершись с белыми социалистами, многие из них возвращались домой, уже зараженные социализмом. Однако на родине они находили немного понимания. Европейцы из колониальных войск также раскололись — офицеры и колонисты, в большинстве своем, оставались верны «старым правительствам», с подозрением относясь к коммунистическому эгалитаризму. Рядовые же солдаты, уставшие от войны в жаркой местности, с готовностью окликались на социалистическую пропаганду. Все это накладывалось на межрасовые, межплеменные, межрелигиозные и какие угодно противоречия.

И само собой в этой мутной воде очень скоро стали ловить рыбку внешние игроки – англичане, итальянцы и их союзники в Европе и Америке.

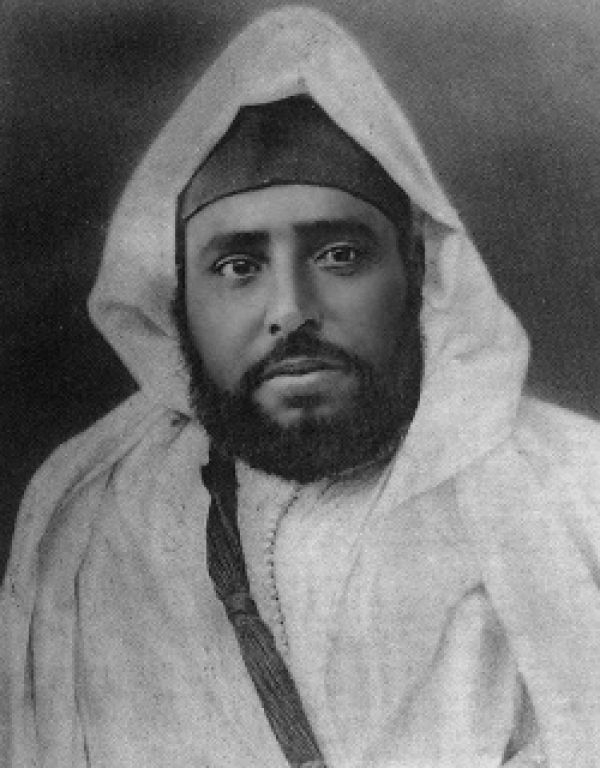

Одним из первых отвалилось Марокко – султан Абдельхафид, вовремя оседлав Зайанское восстание, провозгласил независимость своего королевства. Позже, воспользовавшись смутой в Испании, он аннексировал и испанскую часть страны, в обмен на отправку своих солдат на помощь консерваторам. Независимость страны активно поддерживала КША.

Тунисский бей, опасаясь волнений, принял итальянский протекторат. В Алжире местная, «дочерняя» по отношению к Франции коммуна была свергнута французскими генералами, присягнувшими императору Наполеону. Однако режим военной диктатуры был вынужден опираться на итальянскую поддержку, оказавшись в зависимости от Рима.

В остальной Африке также было неспокойно: как и в РИ, поднялись мятежи недавно усмиренных племен, таких как Каосенское восстание на севере современного Нигера (подавлять которое были вынуждены итальянцы) или восстание в Вольта-Бани, на территории французской Верхней Вольты. Здешнее восстание было поддержано королевством Дагомеей: воспользовавшись бедственным положением Франции, король Дагомеи принял подданство ряд племен Верхней Вольты, существенно расширив свои владения на север. Ранее Дагомея аннексировала германское Того, где позиции германской администрации и ее торговых представителей были оставлены почти в неприкосновенности. По сути, колониальная администрация сама сменила подданство, из принципа — лишь бы не достаться врагам из Антанты или германской Коммуне. Местные колониальные солдаты со временем влились в дагомейскую армию, составив отдельное подразделение. Того — единственная колония Германии в Африке находилась на самоокупаемости, немцы всячески налаживали инфраструктуру, поднимали экономику и уровень жизни местного населения. Соответственно в Дагомее были заинтересованы в том, чтобы все это работало как можно лучше и при новых владельцах — немцам обещались всяческие преференции, если они останутся на местах, вне зависимости от исхода войны. С другой стороны Дагомея всячески подчеркивала перед Антантой, что захват осуществлен в рамках союзного долга.

Одновременно и Либерия, инициировав выступления ряда племен, аннексировала часть территории французского Берега Слоновой Кости и французской же Гвинеи. Все эти инициативы Дагомеи и Либерии происходили с подачи КША, финансировавшей военные операции своих клиентов, снабжая их оружием, снаряжением и черными «добровольцами». Организацией этой поддержки занимались представители «черных ветвей» плантаторской верхушки КША, установившие давние и прочные контакты с местными элитами. Иные из них давно породнились как с представителями американо-либерийской мулатской верхушки, так и правящей династией Дагомеи. Вся эта помощь компенсировалась массовым вывозом африканского сырья в Америку – включая и «найм» черных рабочих для карибских и центральноамериканских плантаций.

Собственно само вступление в войну КША было вызвано, среди прочего, перспективой расширения сферы своего влияния в Африке, воспользовавшись тем, что раздираемые внутренними противоречиями и погрязшие в войнах с соседями, Германская и Французская Коммуны были не в состоянии контролировать свои заморские владения. Тоже касалось и Бельгийского Конго, откуда еще со времен короля Леопольда набирались «рабочие» на карибские плантации КША. Колониальная верхушка Бельгийского Конго, также как и их сторонники из числа местных вождей, не признали Брюссельскую Комунну, которую они рассматривали как марионетку «Красной Германии» — и рассматривали не без оснований. Так что бельгийцы почти не сопротивлялись высадке частей Конфедерации, вскоре захвативших все Конго. Кое-где вспыхнули восстания, но их подавили достаточно быстро. Попутно Конфедерация захватила еще французское Конго и часть Габона. Оставшаяся часть французской западной Африки управлялась либо колониальной администрацией, присягнувшей Наполеону Пятому или местными вождями, поднявшими восстание и до которых у европейцев не дошли руки.

Хотя в отличие от Франции Германия не имела общепризнанного союзниками эмигрантского правительства, колониальная администрация вполне была готова сотрудничать с оккупантами. Тем более, что ряд эмигрантов из Европы нашел себе прибежище в колониях. Впрочем, тут надо отметить, что война в Африке началась задолго до революций в Европе, так что многие колонии сдались только после провозглашения Берлинской Коммуны. Германский Камерун заняли англичане, кое-где – испанцы, как своеобразную компенсацию за потерю Марокко. Германскую Юго-Западную Африку захватил ЮАС, Германская юго-восточная Африка стала британской колонии, с отходом Португалии некоторых пограничных территорий. Разумеется, отдельные германские части продолжали сопротивление, кое-где вспыхивали восстания, на самой разной почве, однако в целом, война в Африке закончилась относительно быстро.

Ситуация в Азии

В Турции продолжалась затяжная война между султанским правительством, националистами, коммунистами и местечковыми сепаратистами. В эту свару периодически вмешивались интервенты – англичане, итальянцы, греки, а также войска Закавказской Коммуны. К югу от собственно Турции англичане возводили разные конструкции в бывших арабских провинциях Османской империи, во главе с разными ветвями Хашимитской династии.

Иран, объединенный под властью новой династии Бахтиаров, пытался вести экспансию на территорию Курдистана и Азербайджана – в частности, новому шаху Сардару Бахтиару, присягнул Джафаркули Хан Нахичеванский.

Далее на востоке Королевство Афганистан активно вмешивалась в дела Средней Азии, активно поддерживая всех противников Туркестанской Коммуны. Афганскому королю присягнул на верность и эмир Бухары, именно благодаря афганской помощи сумевший отвоевать свою столицу. За самим же Афганистаном, как и за Ираном, стояла, разумеется, Англия.

Британская Индия, под влиянием революций в Европе и Азии разродилась несколькими восстаниями, но в целом осталась лояльна Короне. Индийские части, как и в РИ, приняли самое деятельное участие в войне и интервенциях Британской империи – в Европе, Азии и Африке. Кроме того, под управлением Британии находился и формально китайский Тибет.

Крушение Франции вызвало коллапс власти во французском Индокитае, где, с момента вступления в войну Китая активно действовали местные «борцы за свободу», пользовавшиеся всемерной поддержкой Пекина. Лидером сопротивления стал Фан Сич Лонг – вьетнамский мистик, колдун и геомант, утверждавший, что является потомком вьетнамского императора Хам-нги.

Лонг попытался организовать антифранцузское восстание еще с началом Первой мировой, но был схвачен и посажен под арест. Его сторонники несколько лет вели партизанскую войну, получая помощь из Китая и Германии. С разгромом Франции, Вьетнам разродился очередным восстанием, освободившим Фан Сич Лонга, провозгласившим себя новым императором. Китай его признал сразу, чуть позже это сделали Британия и Япония, впечатленные тем, с каким рвением новый император принялся за истребление только зарождавшихся местных социалистов. Сам Лонг объявил себя Сыном Неба и Богом-Императором, опираясь на поддержку синкретических милленаристских сект. Одно из первых действий Фан Сич Лонга после прихода к власти – объявление войны Таиланду, оккупировавшему Камбоджу.

Еще дальше к востоку союзные англо-японские силы вылавливали последних партизан на Филиппинах, оставшихся верными немцам. Сама эта германская колония была поделена: Лусон, с прилегающими островами отошел Японии, остальная часть Филиппин досталась Британии.

Параллельно этому Япония, совместно с китайцами и англичанами, занималась организацией антикоммунистического сопротивления на Дальнем Востоке, выковывая кадры для местной «освободительной армии Дальнего Востока». Состав ее был весьма противоречивым и разношерстным — от великодержавных имперцев-монархистов до бурятских и прочих сепаратистов, под руководством местных князей и ламаистского духовенства.

Революционные войны в Европе

Конец 1917-начало 1918 гг ознаменовались некоторым реваншем «красного блока». Потерпев поражение в Испании, красные отстояли Францию, вовремя заключив перемирие и новый союз с красной Германией ( ради чего пришлось окончательно отказаться от претензий на Эльзас-Лотарингию). С германской помощью красные французы смогли отбросить имперские войска от Парижа, местами даже перейдя в контрнаступление.

В самой Германии к октябрю 1917-го был разгромлен «независимый Ганновер». Остатки войск Эрнста Августа отступили в Голландию, где королевский режим держался из последних сил, потеряв две трети страны. В ноябре-начале декабря, войска Красной Германии, воспользовавшись отвлечением Швеции на востоке, вновь вторглись в Данию, заняв всю материковую часть страны, где была провозглашена Датская Коммуна. Попытка вторжения на острова и занятия столицы, впрочем, была отбита местным ополчением.

Меж тем все больший размах и ожесточение приобретала война Красной Германии с королевской Италией. Основной фронт пролег в Австрии, где итальянцы поддерживали местное антикоммунистическое сопротивление. В войну все больше втягивалась и Швейцария – формально оставаясь нейтральной, фактически она выступала на стороне австрийских мятежников: предоставляла им свою территорию для перегруппировки и отдыха, поддерживала финансово. Велись переговоры с Италией о возможности пропуска итальянских войск по территории Конфедерации, с выходом в тыл красным армиям. Наиболее консервативные политики шли еще дальше, выступая за полноценное вступление в войну – к чему их подталкивали осевшие в Швейцарии многочисленные эмигранты из Франции, Германии и бывшей Австро-Венгрии. Поддерживал эту идею и командующий швейцарской армии генерал Ульрих Вилле. Однако раздавались голоса и в поддержку европейских Коммун: здесь на первые роли выдвинулся Фридрих Платтен, лидер Социал-демократической партии Швейцарии, близкой по позициям к российским «свердловцам». Он указывал, что Швейцария крайне зависит от импортного зерна и угля, львиная доля которого поступала по Рейну, находящегося под полным контролем Германии. Швейцарские комми указывали, что дальнейшее ухудшение отношений с Германией – любой политической ориентации, — приведет и к общему снижению уровня жизни швейцарцев. Консерваторы же предлагали крепить отношения с Италией, как альтернативе германскому импорту – и без того сильно упавшему за годы войн и революций.

В ноябре 1917 года, на совместном совещании руководителей французских и германских Коммун, было принято решение о вторжении в Швейцарию, которая рассматривалась либо как потенциальный противник, либо как потенциальная Коммуна. Операция получила кодовое наименование «Вильгельм Телль». Само вторжение началось в январе 1918, что стало для швейцарцев полной неожиданностью – там не ожидали зимнего наступления. Тем не менее, красные столкнулись с необычайно жестоким сопротивлением, которое, впрочем, по мере сил саботировалось местными социалистами. Война в горах, с обороной перевалов и прочих узловых точек, затянулась до марта 1918, когда большая часть страны все же была занята германо-французскими «красноармейцами». Часть южной Швейцарии, с итальянским и рето-романским населением оккупировала Италию. Относительно же будущего остальной Швейцарии у оккупантов и их местных пособников мнения разделились: сами швейцарские социалисты и часть германских видели на месте Швейцарии очередную Коммуну, однако социал-шовинисты в руководстве Германии хотели полной аннексии немецкоязычных кантонов, а французы, соответственно, — франкоязычных. Спор вышелдолгим, общий знаменатель никак не находился, неопределенный статус оккупированной Швейцарии затягивался, а в стране поднималось ожесточенное антикоммунистическое сопротивление поддерживавшееся из Рима.

Именно война в Швейцарии стала причиной, по которой немцы не успели прийти на помощь Юго-Славянской Коммуне, в феврале 1918 года раздавленной итальянцами и румынами. Другим фактором, способствовавшим падению здешних социалистов, стала, как не странно, смерть генерала Келлера в сомнительно автокатастрофе случившейся в самом начале 1918 года на улицах Кишинева. Нового, столь же авторитетного лидера у русских белогвардейцев не нашлось, началась грызня между генералами, что угрожало «Русской Императорской армии» полным развалом. Чтобы не допустить этого, остававшийся номинальным главнокомандующим император Кирилл Романов дал добро на временное подчинение армии непосредственно румынскому королю. Он же фактически закрыл глаза на поглощение Румынией Бессарабии. Король Фердинанд, в свою очередь, прекратил вялотекущую войну с Украинской Коммуной, развернувшись на Запад, где навстречу друг другу шло румыно-итальянское наступление.

В марте 1918 произошел небольшой переворот в Украинской Коммуне: блок левых эсеров, анархистов и левых националистов разогнал местный Совет, объявив вне закона и «агентами Москвы» всех украинских социал-демократов, всех направлений. Кроме них под запрет попали и оставшиеся законными партии, включая и правых эсеров. Блок победителей, объединившийся в Украинскую Народную Партию, установил однопартийное правительство, переименовал Украинскую Коммуну в Украинскую Социалистическую Громаду и объявил войну России.

Время для нападения было выбрано удачно – Российская Коммуна тем временем вела тяжелые бои сразу на несколько направлений – помимо Украинского, война шла еще на Северо-Западном, Прибайкальском и Дальневосточном фронтах. Кроме того Российская Коммуна оказывала военную помощь Прибалтийской, Закавказской и Туркестанской коммунам. Так что на первых порах Украине сопутствовал успех: в апреле 1918 войска Громады заняли Таганрог и осадили Ростов, высадились на Кубани, продвинувшись до Екатеринодара. Однако впоследствии Россия, свернув боевые действия на иных фронтах, перешла в мощное контрнаступление, в первых числах мая заняв Юзовку и Харьков, после чего российское наступление начало пробуксовывать.

Меж тем в Польской Коммуне усугублялось противостояние между двумя фракциями правящего социалистического блока: ортодоксально-марксистской фракцией Дзержинского и «социал-националистической» — Морачевского. В середине мая противостояние достигло точки невозврата: начались перестрелки, на улицах Варшавы появились баррикады. После нескольких дней ожесточенных боев сторонники Дзержинского одержали верх: Морачевский и ряд его сторонников были заключены под стражу и вскоре расстреляны, в стране установилась жесткая марксистская диктатура, незамедлительно начавшая массовые расстрелы контрреволюционеров, «попов, спекулянтов и буржуазных националистов», а также сторонников фракции Морачевского. Последние многими поляками воспринимались как «национальное крыло» в правительстве Коммуны, более мягкое в политическом и экономическом плане, сдерживающее наиболее радикальные порывы «дзержинцев», небезосновательно считавшихся проводниками «линии Москвы». Расправа с Морачевским и последовавшие за этим репрессии породили ответное сопротивление – Польшу буквально затрясло от непрестанных восстаний, во многих городах начались погромы местных партийцев, а заодно немцев, русских и евреев, из которых в значительной степени состояла верхушка «дзержинцев».

Этого момента только и дожидалась «Польская освободительная армия», до поры до времени базировавшаяся в городе Станиславове, под «крышей» Румынии. Пополнившись множеством русских белогвардейцев с польскими корнями и не пожелавших переходить под прямое командование румын, эта армия решила, что настал ее час. Выступив свой поход, они начали двигаться на северо-запад, почти не встречая сопротивления: 21 мая пал Львов, 28 мая – Люблин, а уже 4 июня «Польская освободительная армия» подступила к Варшаве. Город оборонялся две недели, но все же был взят, после чего начались массовые казни коммунистов и всех им сочувствующих. Верховный совет Польской Коммуны был заключен под стражу и почти сразу расстрелян. И хотя в других польских регионах оставались сторонники социалистов дни их были сочтены – тем более, что на помощь «Польской освободительной армии» пришли шведы, высадившие десант у Гданьска. В течение июня все основные очаги социалистического сопротивления в Польше оказались подавлены. 15 июня 1918 года Коммуна была упразднена и провозглашена «Вторая Речь Посполитая» во главе с Евстафием Сапегой. Установленный им режим оказался предельно реакционным, клерикальным и весьма экспансионистским, в полной мере унаследовав территориальные претензии Польской Коммуны ко всем соседям.

Еще продолжались бои, добивавшие остатки польской «красной армии», а на горизонте уже назревала новая война, еще более ожесточенная. За два дня до провозглашения «Речи Посполитой» премьер-министр и верховный главнокомандующий, а фактически — диктатор Италии Габриеле д’Аннунцио, подписал так называемую «Дунайскую директиву» предоставленную ему итальянским генштабом. Суть ее состояла в планировании широкомасштабного наступления, дабы вышибить красных за Дунай на всем протяжении реки, причем отбросить их к северу как можно дальше. По факту это означало свержение коммун в Австрии и Венгрии, с последующим установлением там марионеточных режимов. На западном фланге, в Австрии, наступление должна была осуществлять Италия; на востоке, в Венгрии – Румыния, Иллирийское Королевство и Сербия. Важная роль в этом наступлении отводилась и Польше, которая наносила удар с севера. Все ксендзы во всех костелах Польши, по призыву Папы Римского, благословляли поляков на эту «священную войну».

Директива была подписана в середине июня 1918, а уже через месяц началось наступление, согласованное между всеми союзниками. Активную поддержку оказывала Англия – деньгами, оружием, снаряжением, припасами, советниками и «добровольцами» со всех концов Британской империи. Тем не менее, собственно в Австрии итальянцы потерпели неудачу – после нескольких месяцев упорных боев, в ходе которых пару раз итальянцы подступали к самой Вене, все же в сентябре 1918 красные немцы сумели отбросить и вытеснить противника на его территорию. Впрочем, попытки «красных» перенести боевые действия в Южный Тироль также окончились ничем, также как и попытка вытеснить итальянцев из захваченной ими части Швейцарии.

Более успешно развивалось наступление в Венгрии – румынские войска (включая русские части), «иллирийцы» и сербы, совместно с венгерскими белоэмигрантами, медленно, но упорно занимали страну. В начале июля к нападавшим присоединились поляки, после чего падение Венгерской Коммуны стало делом буквально пары недель. Командир венгерской «белой гвардией» Пал Пронаи въехал в Будапешт на белом коне и почти сразу же приступил к «белому террору» против социалистов и евреев. Румынский король рассматривал варианты с развитием наступления на запад, с осадой Вены и соединения с итальянцами, но против этого выступили как венгры, так и сами итальянцы. Первые опасались, что быстрое освобождение Австрии поставит вопрос о статусе Бургенланда, уже оккупированного венграми. Итальянцы же не хотели делиться славой «завоевателей Австрии», а кроме того опасались, что участие во взятии Вены венгров усилит позиции легитимистов — сторонников Габсбургов с дальней перспективой на реставрацию и восстановление Австро-Венгерской империи. Даже оставление Австрии в руках красных казалось Риму более приемлемой альтернативой. В принципе, у румын были схожие опасения, так что на этом варианте они не настаивали, решив сосредоточиться на востоке.

Украинская Громада из последних сил отбиваясь от Российской Коммуны, в середине августа получила непревзойденный удар в спину, когда румыны (совместно с белогвардейцами), перешли Днестр и вторглись в Украину. В сентябре начала свое движение на восток и Польша, что по сути, также было саботированием своих союзных обязательств: по плану поляки должны были, совместно с шведами, атаковать северные и восточные границы Германии. Однако Швеция, освободив Данию, фактически самоустранилась от наступления на западном фронте, дав возможность немцам сосредоточить войска против поляков. Те были предсказуемо разбиты при попытках вторгнуться в Западную и Восточную Пруссию, неудачей кончилась и попытка наступления в Силезии. 23 августа Польша и Германия заключили мир, а уже через неделю поляки начали наступление на восток. Им удалось, используя помощь литовских «лесных братьев» захватить Вильнюс и Каунас, запустив процесс окончательного разрушения Прибалтийской Коммуны. Также поляки заняли всю Белоруссию и немалая часть Левобережной Украины. Южнее, тем временем, продвигались румыно-русские войска – с августа по сентябрь 1918 года ими были заняты Одесса, Очаков, Николаев. Крайней восточной точкой продвижения румын стал Херсон – восточнее начинался «сухопутный коридор» вдоль западного побережья Азовского моря, соединявший Российскую Коммуну с Крымом. Так или иначе, к октябрю 1918 года Украина, как сколь-нибудь независимое гособразование прекратило свое существование, оказавшись поделенной между Польшей, Румынией и Россией.

Сосредоточение немцев на южном и восточном направлении заставило их ослабить свою активность на направлении западном, где Германию прикрывала Французская Коммуна и немцам казалось, что «французы и сами справятся». Они и справлялись – до того, как в июле 1918 года к ним не прибыло подкрепление – войска Канады, КША и Мексиканской империи. Пропаганда мексиканцев и конфедератов утверждала, что они «возвращают долг» династии Бонапартов, в свое время, в лице Наполеона Третьего, поддержавшего КША и императора Максимилиана. Канадские же отряды в значительной степени были укомплектованы «добровольцами» из франкоязычного Квебека ( а также франкоканадцев из Мэна и других штатов Новой Англии). Впрочем и в армии КША был отдельный полк сформированный из луизианских каджунов.

Так или иначе, подкрепления набралось аж на две армии, вдохнувших второе дыхание в наступление Наполеона Пятого. К тому же в ходе обоевых действий, имперцам удалось занять все атлантическое побережье Франции, установив границу с Испанией, откуда также начала поступать помощь. В течение двух месяцев с июля по сентябрь большая часть территории Франции была очищена от красных. 22 августа пал Париж и император Франции торжественно въехал в приветствующий его город. А к 15 сентября 1918 года практически вся Франция объединилась под властью императора. Впрочем, на старых французских границах победоносные войска не остановились: вторжение в Бельгию, например, покончило с Брюссельской Коммуной. Тогда же Германская Красная Армия отступила и из Нидерландов, в которой высадились британцы. Французы тем временем, преследуя остатки собственных коммунистов, вторглись на территорию собственно Германии, заняв сначала Эльзас-Лотарингию, а потом и вовсе все земли по левому берегу Рейна. Наполеон Пятый оставил за собой и завоевания Коммуны в Швейцарии, включив франкоязычные кантоны в состав Империи. Однако он и на этом не остановился, поддержав (совместно с итальянцами) антикоммунистическое сопротивление в немецкоязычной части Швейцарии и прилегающих территориях Австрии и собственно Германии. Закончилось эта борьба очищением территории от красных войск – не только немецкоязычной Швейцарии, но и южной части герцогства Баден и королевства Вюртемберг, а также австрийской провинции Форарльберг. Здесь было учреждено так называемое «Королевство Алемания»: зависимое от Франции, основанное на идеях «алеманнского национализма» и ведущее преемственность не больше ни меньше, чем от племенного герцогства раннего средневековья. Формальным главой государства считался король Вюртемберга, но фактическим правил страной канцлер и верховный главнокомандующий Алемании Ульрих Вилле.

Неудачи армии Коммуны во Франции вызвали недовольство ее руководством среди армии и части политиков. 23 декабря 1919 года произошел переворот, приведший к власти местных национал-социалистов, бывших ранее частью правящей коалиции. Если брать аналоги из РИ, то можно представить нечто среднее между национал-большевизмом Никиша и левым крылом НСДАП. «Интернационалисты» из местных марксистов были обвинены в работе на Москву, арестованы и расстреляны, по всей стране начались еврейские погромы и истребление бывших союзников по коалиции. А еще через несколько дней, буквально на Новый Год, вместо Германская Коммуна была провозглашена Германская Республика, идеологией которой стал воинствующий национал-социализм. От имени нового республиканского правительства и было заключено перемирие, признающее текущее статус-кво и фактические границы по Рейну, а также новое королевство у своих юго-западных границ. Также немцы признавали прежние правительства Нидерландов и Дании, в их довоенных границах. Впрочем, у Нидерландов эти границы и так поменялись, после раздела Бельгии между ними и Францией, забравшей себе валлонскую часть бывшего королевства. Германская же республика оставляла за собой Австрию и «Богемский Протекторат» — бывшую Чешскую Коммуну.

Уладив дела с Францией, Германия развернулась в сторону Польши, воспользовавшись незначительным инцидентом на границе. Польша, продолжавшая войну на востоке и не ожидавшая столь быстрого перемирия на Западе, оказалась застигнута врасплох, когда 21 января 1919 года армия Германской Республики атаковала Польшу сразу с нескольких направлений. Наиболее боеспособные армии Польши находились на восточном фронте, а то, что осталось немцам удалось относительно быстро разгромить, заняв все западные воеводства Польши, включая и такие крупные города как Краков, Лодзь, Гданьск, да и саму Варшаву. Однако полностью завоевать Польшу так и не удалось: находящиеся на востоке военные сумели сорганизоваться и отстоять восточную часть Польши, укрепившись на восточном берегу Вислы, Нареве и Буге. Критически важной оказалась поддержка украинцев, белорусов и литовцев: пусть и не питавших горячей любви к полякам, тем не менее, перспектива перехода под власть Германской Республики или какой-либо из Коммун прельщала их еще меньше. К тому же на востоке находились и части «белогвардейцев», не пожелавшие служить румынам – особенно много было этнических белорусов и украинцев. В результате на карте Восточной Европы появилось странное государство: не имевшее устойчивого этнического преобладания ни одной из этнических групп, включавшее в себя восточную Польшу, всю Литву, примерно две трети Украины и всю Белоруссию. Запад же Польши стал «Варшавским Протекторатом» — марионеточным государством под германской оккупацией.

Вероятнее всего, Российская Коммуна, ударив по Польше с востока, смогла бы покончить с этим государством окончательно, однако у России не было такой возможности из-за очередных свар в социалистической коалиции. После присоединения Восточной Украины данная коалиция пополнилась еще и тамошними кадрами, что немало спутало все расклады и союзы. С одной стороны был троцкистско-свердловский блок, в союзе с левыми эсерами и анархистами, с другой – блок мартовцев с правыми эсерами. И хотя, в конце концов, был достигнут компромисс, всем было очевидно, что он весьма зыбок. Как бы то ни было, эти свары помешали Комунне вести дальнейшую экспансию – более того, были утрачены и некоторые предшествующие завоевания.

Русский Север по-прежнему оставался под властью белых генералов, союзных Швеции и Финляндии. От Прибалтийской Коммуны остались только территория современной Латвии и восточной Эстонии, куда вошли русские войска. Литва и часть Белоруссии вошли в состав Польши, а северо-запад Эстонии, включая Таллинн, заняли шведы. На юге Россия отвела войска из Закавказья, что окончательно обрушило и без того непрочное единство местной Коммуны, тут же взорвавшейся ожесточенной войной всех против всех. Аналогичные события происходили и в Средней Азии – в южной ее части образовался ряд ханств и эмиратов во главе с потомками либо местных династий, либо импортированных из Ирана и Афганистана. В северной же части бывшей Туркестанской Коммуны, примерно на территории современного Казахстана и Киргизии, образовалось крайне непрочное правительство «Киргизской Республики».

На Дальнем Востоке сформировалось несколько правительств из белогвардейцев, казаков, китайских торговцев и бурят-монгольской верхушки, под патронажем Китая и Японии. Преимущественно Японии – Китай вступил в полосу очередного кризиса и подъема центробежных сил. И наконец, в крайнем северо-восточном углу бывшей империи примостилась Чукотская Автономия. Местное правительство состояло из купцов, самых богатых чукотских оленеводов, нескольких российских офицеров и представителей духовенства –православных священников и шаманов. Опекалось это странное гособразование правительством Аляскинского Протектората.

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/45706-yuzhnyiy-triumf-ili-koshmar-karla-marksa/