Если нельзя, но очень хочется. Линейный корабль «Императрица Мария»

Оригинал этой фотографии хранится в архиве флота. Исключительно из-за ветхости – время не щадит материальные следы человеческой деятельности. Но специалистам доступны качественные копии снимка в полном формате, хотя широкая публика вполне довольствуется и центральным фрагментом.

Участок палубы военного корабля. Два плетеных кресла и столик.

В правом кресле со всем возможным комфортом расположился вице-адмирал Бланк, Владимир Ильич. На тот момент бывший. Бывший вице-адмирал, бывший командир первой линейной бригады, бывший младший флагман флота Балтийского моря. Правда, не заметно, чтобы это сильно его удручало.

В левом кресле – сам командующий. Адмирал Эссен, Николай Оттович. Он, как старший и по званию, и по возрасту, честно пытается выглядеть серьезным. Но, похоже, то, что ему приходится говорить, оставляет для этого мало шансов. Остается лишь догадываться, о чем речь. Сменить антураж и один в один картина Василия Григорьевича Перова «Охотники на привале».

Даже третий персонаж в наличии имеется, только он с другой стороны объектива. Поэтому мне не надо догадываться о содержании беседы – я его знаю. Это ведь мой корабль.

– Дорогой Владимир Ильич, вы своим уходом из Свеаборга произвели фурор в высшем обществе.

– Так ведь такое трудно не заметить. Я ж не один ушел, а в приличной компании.

– Да-с, с этим не поспоришь. Сначала слухи о приближении чуть ли не всего Кайзерлихмарине. А после, ушедшая в ночь бригада новейших линкоров, под утро не появилась в видимости ни Гельсингфорса, ни Кронштадта. Толи заблудились в Маркизовой луже, толи… Государь император были весьма не довольны, требовали вас незамедлительно вернуть. Разве что ножкой по полу не топали.

– Меня или бригаду?

– Вас, голубчик, Вас.

– Неужто лично придушить хотели?

– Сам не сам, однако, поприсутствовать бы точно не отказались. А уж когда стали поступать первые сведения о боевых действиях в Рижском заливе… И, главное, не от Вас.

– Проблемы со связью, экселленс.

– К сожалению, в это не поверили. Так что Вы теперь мизерабль и германский шпиён. А Дума вовсю обсуждает, сколько марок золотом лично вам заплатил скряга Вильгельм. Меня же в очередной раз удостоили аудиенции наше августейшее величество. Руки не заламывали, головой о двери не бились, даже не кричали. Но «где мои линкоры, Эссен?», поинтересовались. И покинул бы я этот гостеприимный дом в расстроенных чувствах кабы не царский старец. Не нашел он другого времени, дабы о спасении души моей побеспокоиться. В засаде, что ли сидел? Так я от него просто отмахнулся. Кто ж знал, что вестовой жест сей своеобразно воспримет. Только и услышал, как тело на паркет рухнуло. Оборачиваюсь – лежит болезный, живой, но в полном изумлении. Рука у морячка моего тяжелая оказалась. И так на душе спокойно стало.

– Даже не пнули «друга разлюбезного»?

– Фи, ваше превосходительство.

– А я бы пнул, ваше высоко превосходительство. А может быть и не только пнул…

– Не толерантный вы человек. Поэтому про вас всякие нехорошие байки ещё со времен Корпуса сочиняют.

– Неправда ваша. Ещё с гимназии. И их я сам сочиняю.

– Судя по вашему последнему рапорту, охотно верю: «Флагман в хлам, батареи в хлам. Флот свой долг выполнил!». Говорят, что хозяина земли Русской чуть удар не хватил от таких известий.

– Да будет Вам, Николай Оттович, Адриану я ведь нормальный рапорт отправил.

– И я о том же. А батареи действительно «в хлам»? Что по этому поводу докладывает ваш поляк?

– Феликс? Это переводу на русский не подлежит. Эму ведь прямо на НП несколько «чемоданов» залетело.

– …?

– Да что с ним станется, он же «железный». А вот с батареями всё печально. Мы же почти опоздали…

Ирбенская операция 1915 года (также именуемая как сражение за Рижский залив), имела место в период с 16 по 21 августа, в период германского наступления в Курляндии. Фронт откатывался к Риге и оборона Рижского залива заняла центральное место в боевых операциях на Балтийском море.

В основу обороны была положена идея защиты минной позиции в Ирбенском проливе. И как только возникло опасение отступления армии, было принято решение об усилении обороны. В дополнение к береговым батареям и канонерским лодкам, в акваторию через Ирбенский пролив были введены два минных дивизиона и второй отряд второй бригады линейных кораблей. «Андреи» первого отряда при необходимости не могли свободно выйти из залива по Моонзундскому каналу, и в состав сил обороны включены не были. А линкоры-дредноуты первой бригады именным императорским распоряжением как цепью были прикованы к Свеаборгу.

16 августа германский флот в больших силах появился в северной части Балтийского моря и приступил к подготовке прорыва в Рижский залив, прикрывая огнем главного калибра работу сопровождавших его тральщиков.

Непосредственно группа прорыва должна была состоять из 4-й эскадры линкоров вице-адмирала Эрхарда Шмидта: пять эскадренных броненосцев типа «Виттельсбах» и два типа «Брауншвейг».

«Линкорам» были приданы столь же древние броненосные крейсера «Роон» и «Принц Генрих», а также легкие крейсера «Аугсбург», «Бремен», «Любек», «Тетис», 24 эсминца и миноносца, 14 тральщиков, 12 катеров-тральщиков и 2 прерывателя минных заграждений.

Оперативное прикрытие выглядело гораздо солиднее.

1-я эскадра линкоров вице-адмирала Гедеке: «Остфрисланд» (флагманский корабль командующего эскадрой и одновременно 1-й дивизии), «Тюринген», «Гельголанд», «Ольденбург», «Позен» (флагманский корабль младшего флагмана и командующего 2-й дивизии), «Рейнланд», «Нассау» и «Вестфален».

1-я разведывательная группа адмирала Хиппера: линейные крейсера «Зейдлиц», «Мольтке», «Фон дер Танн».

2-я разведывательная группа контр-адмирала Геббингауза: легкие крейсера «Штральзунд», «Пиллау», «Регенсбург», «Грауденц».

2 флотилии эсминцев под общим командованием коммодора Ресторффа, а также флотилия тральщиков.

Всего немцы привлекли к операции 8 линкоров, 3 линейных крейсера, 7 броненосцев, 2 броненосных и 9 легких крейсеров, 56 эсминцев и миноносцев, 3 подводные лодки, 48 тральщиков и много кораблей других классов.

Обе стороны активно использовали авиацию.

Утром 18 августа германский флот, не смотря на противодействие, продавил минные заграждения в Ирбенах и вошел в Рижский залив. Шестидюймовые батареи мыса Церрель были приведены к молчанию, а русские броненосцы начали поспешный отход к Моонзунду. Потеря шести тральщиков и двух эсминцев по идее не должна была сказаться на боеспособности группы прорыва, но адмирал Шмидт почему-то решил усилить её линкорами «Позен» и «Нассау», а также линейным крейсером «Фон дер Танн». И так подавляющее превосходство над русскими силами обороны залива стало просто капитальным, как труды Маркса. Как следствие, поход к Моонзунду прошел строго по плану. А вот на обратном пути всю эту махину притормозили две заплутавшие русские канонерки. Германские дредноуты бодренько и без проблем пустили наглецов ко дну, но те успели прихватить с собой «Аугсбург». В результате было потеряно время, и утро следующего дня Эрхард Шмидт встретил совсем не там, где планировал.

Адмирал Гедеке дисциплинировано нарезал круги недалеко от входа в Ирбенский пролив, а разведывательные группы полезли дальше на север. В итоге уже к вечеру 18 августа мощный флот вторжения представлял собой четыре изолированные группы кораблей находящиеся на существенном расстоянии друг от друга. А к утру 19-го ситуация ещё более усугубилась.

Первыми по раздачу попали крейсера 2-й разведывательной группы. Из предрассветной мглы на них выскочили тяжелые крейсера адмирала Бахирева. Без сомнения, обе стороны искали друг друга, но встреча оказалась неожиданной для всех её участников. Суматошная перестрелка без серьёзных последствий вылилась в увлекательные «догонялки» с криками в эфире на всю Балтику. «Зйдлиц» и «Мольтке» не теряя времени, но и без суеты поспешили на помощь младшим братьям. Это для легких крейсеров «баяны» были предвестниками апокалипсиса, а для них – законной и легкой добычей, что по одному, что оптом. Но не судьба.

Сначала на правом борту «Мольтке» финишировали две торпеды британского производства – командир субмарины Е-1 дождался своего шанса и не упустил его. А потом с норд-оста появились те, кого здесь, не смотря ни на какие планы, совсем не ждали. И адмиралу Хипперу оставалось лишь правильно выбрать место для запятой: «бежать нельзя сражаться».

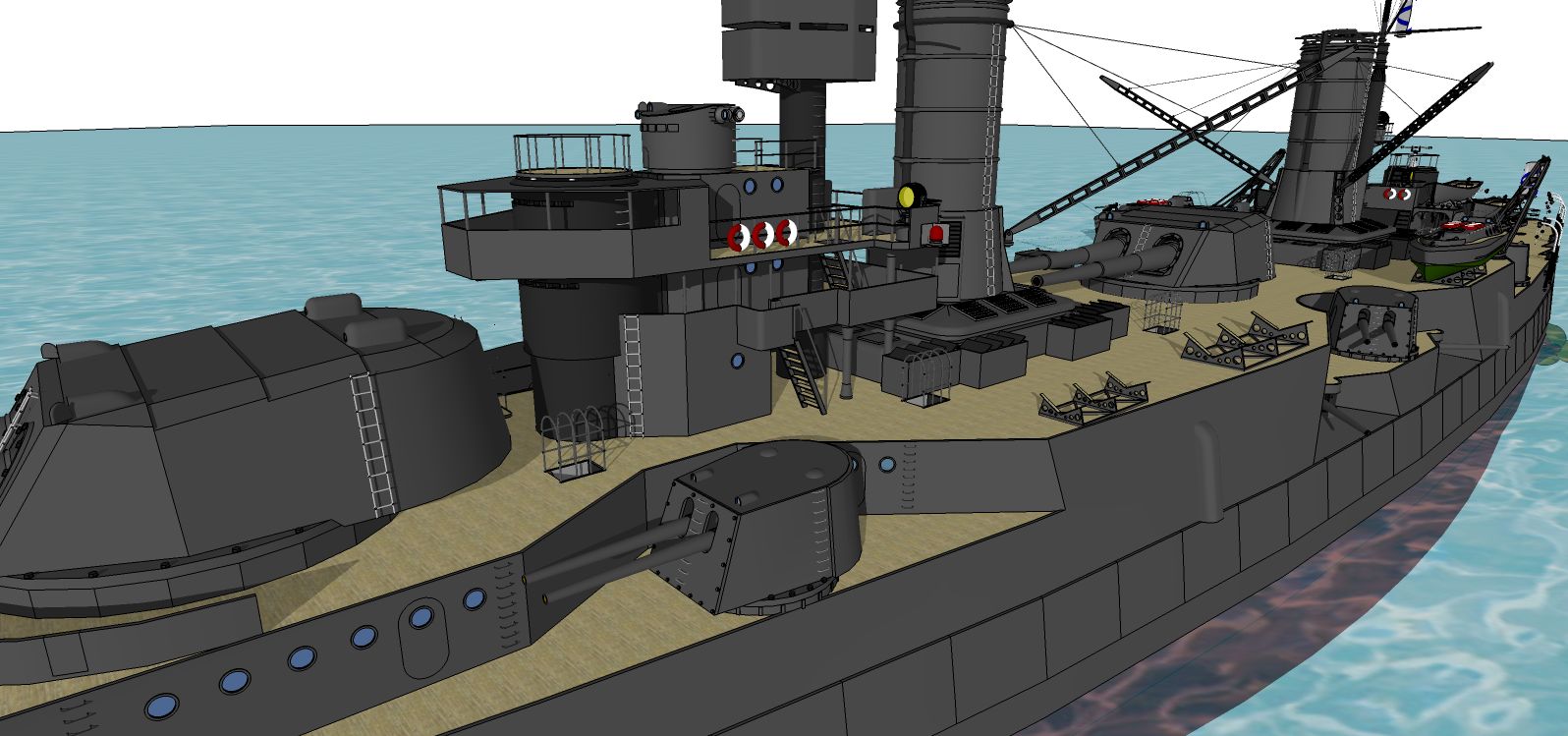

Пару часов четыре «императрицы» вдумчиво и сосредоточенно разбирали один имперский линейный крейсер. Утопить не утопили, уж больно крепкий кораблик сваял сумрачный тевтонский гений. Но отрихтовали до состояния, когда корабль теряет свое назначение как полноценная боевая единица. «Мольтке» досталось меньше – все-таки и «андреев» было только два, и калибр у них был пожиже. Однако крейсер, с изначально урезанными ходовыми и маневренными возможностями, теперь гарантированно не мог принять участия в эскадренном сражении.

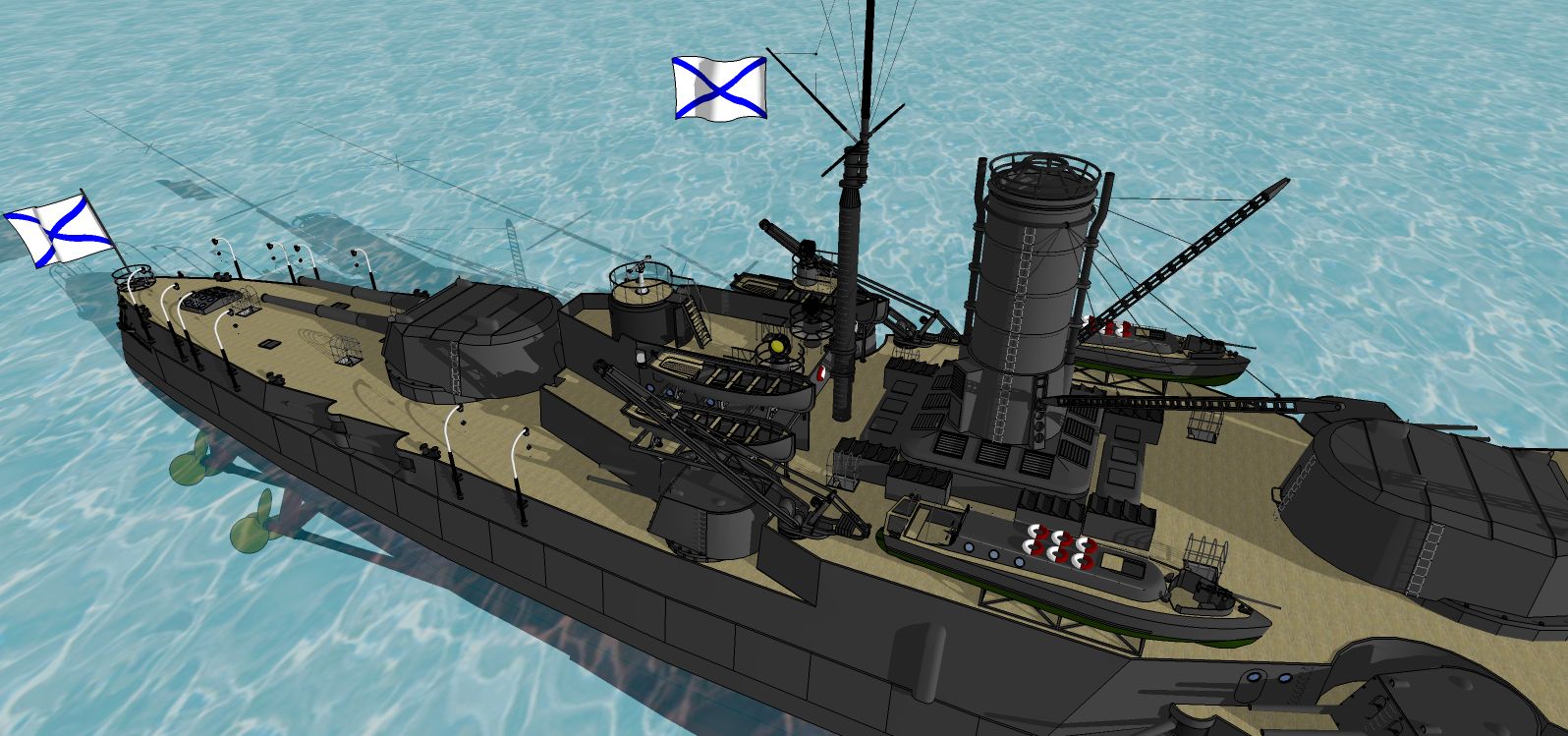

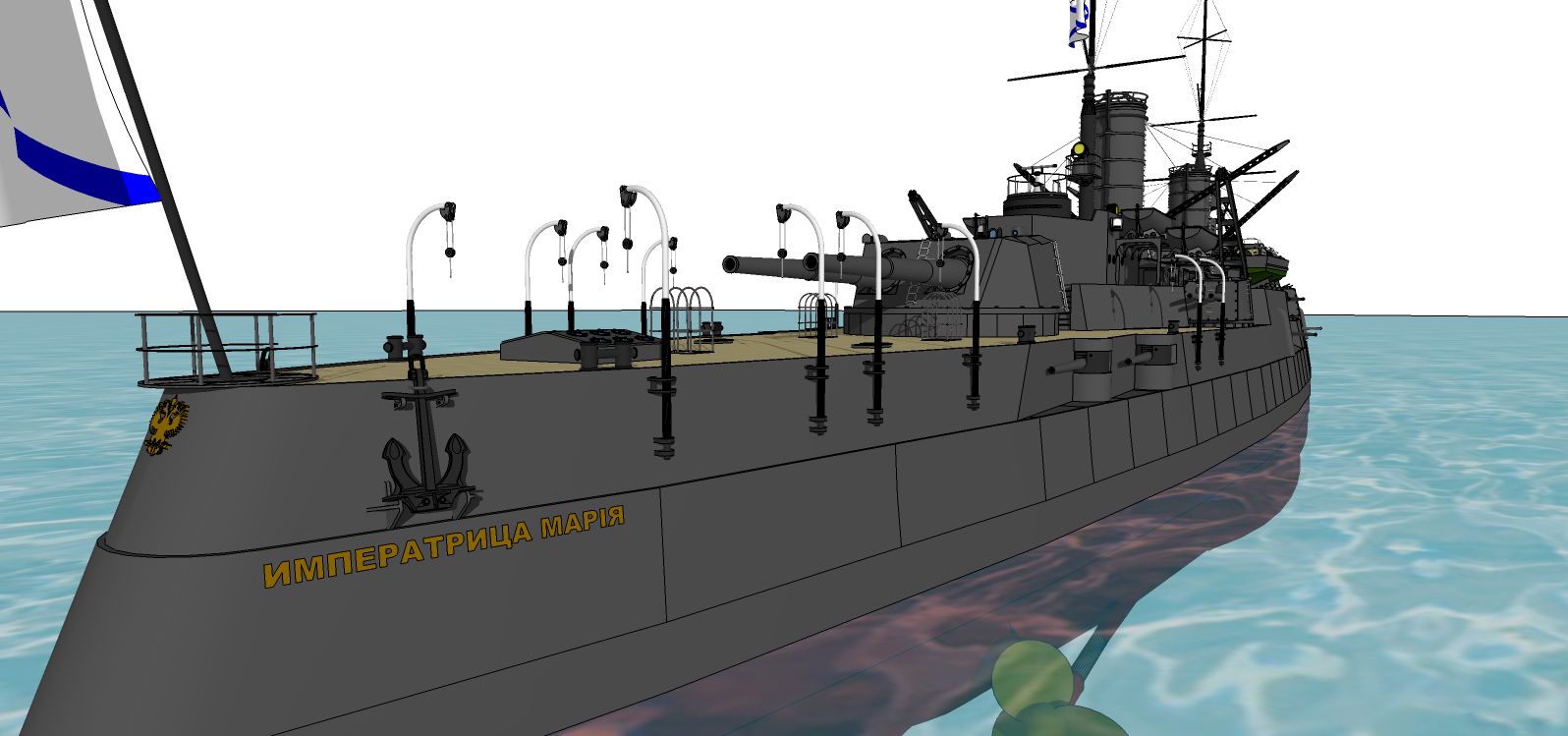

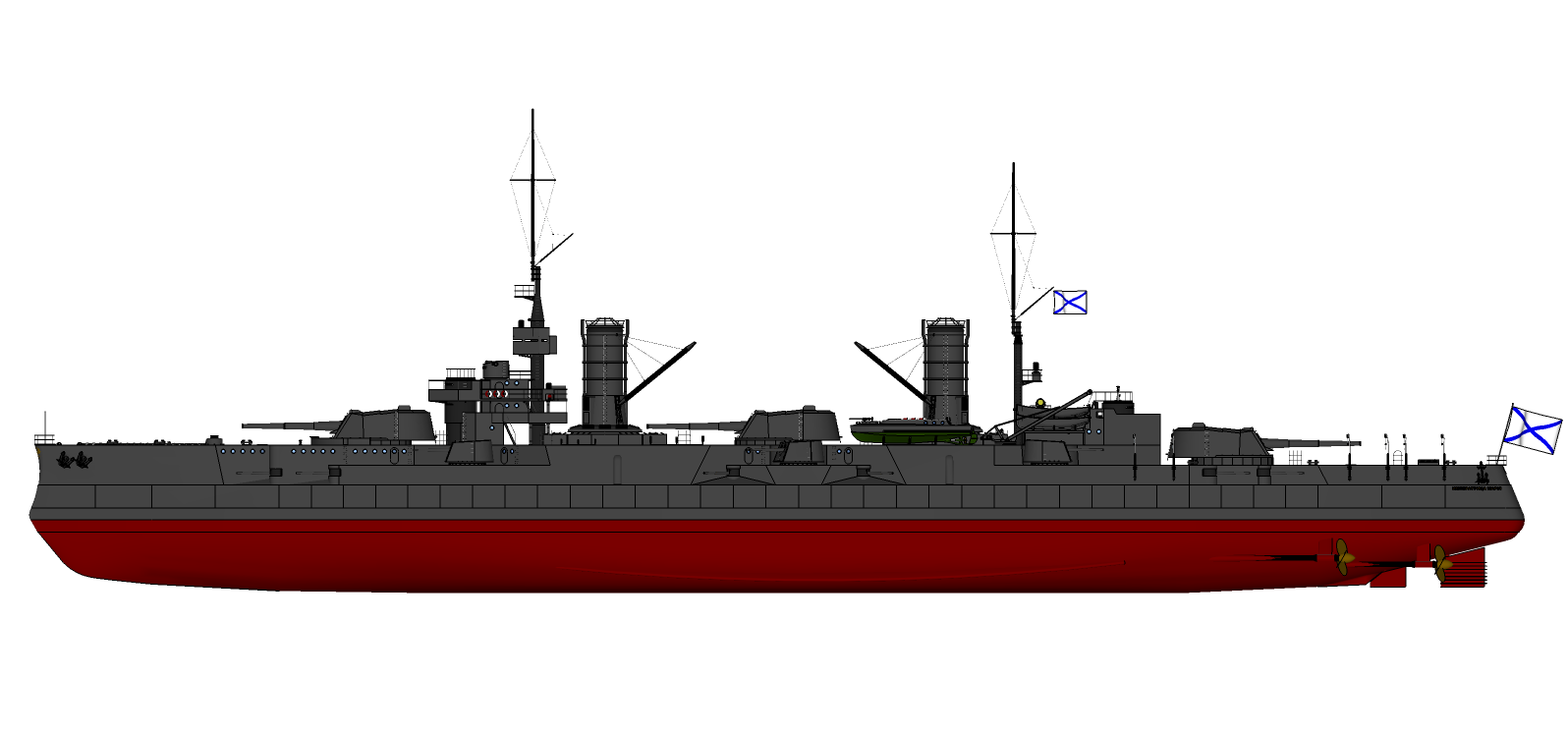

А русские корабли, уходя на юг, выстраивались в единую кильватерную колонну: головным «Императрица Мария», следом «Императрица Екатерина Великая», «Императрица Елизавета», «Императрица Александра», «Андрей Первозванный» и «Император Павел I». На флагмане взвились флаги международного свода – вице-адмирал Бланк выказывал уважение мужеству немецких моряков. И Хипперу оставалось надеяться, что Гедеке повезет больше.

У вице-адмирала Гедеке выбор был куда более сложным. Тем более в условиях отсутствия связи с кораблями в Рижском заливе – русские станции острова Эзель вовсю развлекались, намертво засоряя эфир в этом районе. А посыльное судно не отправишь – решать надо прямо здесь и сейчас.

С одной стороны предпочтительнее было отойти к Ирбенам, встретиться с группой Шмидта и уже имея превосходство в силах, дать русским правильный эскадренный бой. Да и ответственность переложить на старшего командира. С другой же стороны… Формально его отряд не слабее русского. Шесть на шесть. При огневом паритете с новейшими русскими линкорами и превосходстве в этом отношении над более старыми. И если русские, сожрав два линейных крейсера, безнаказанными сбегут в свою берлогу, виноватого даже не надо будет искать.

Гедеке, положившись на удачу, сделал свой выбор, и 1-я эскадра линкоров пошла на север.

Бланк на удачу полагаться не стал и повернул к Эзелю, где на траверзе Кильконда принял в кильватер броненосцы второй дивизии 2-го бригады и уже в составе двух полных бригад пошел навстречу германским дредноутам. Старые броненосцы это ведь не только большие снарядоулавливатели, это ещё и восемь очень даже приличных 12-ти дюймовых орудия. Почти полноценный германский линкор в бортовом залпе. Та самая соломинка, что способна сломать хребет даже очень выносливому верблюду.

В этом мире не было Цусимского сражения в известном нам виде, и адмирал Бланк, в меру своих возможностей, постарался восполнить этот досадный пробел. Постоянно отвлекаясь на противодействие старым русским кораблям, Гедеке не смог воспрепятствовать охвату головы своей колонны бригадой более быстроходных русских линкоров, получил «кроссинг зе тэ» и убийственный продольный огонь великолепных русских «четырнадцатидюймовок». Вместе с тем эпичного утопления противника не произошло – немцы делали свои корабли на совесть, даже получив серьёзные повреждения, они продолжали держаться на плаву и сохраняли ход. Наступающая темнота и ухудшающаяся погода, позволила линкорам Гедеке уйти с места боя в полном составе. Избитыми, но формально не побежденными. Русским линкорам тоже досталось по полной программе. И если бы из Рижского залива вышли корабли Шмидта, бой с ними оказался бы для них последним. Без шансов на успех. Не вышли.

Пока на Балтике гремело эскадренное сражение, русские сторожевики авральными темпами минировали Ирбенский пролив. Последние мины ставили уже на глазах у экипажей «Бремена» и «Любека», обалдевших от такого авангардизма. Первая попытка траления провалилась – оказалось, что пушки на Церреле ещё не совсем закончились. Восемь 152-мм, четыре 203-мм, два 254-мм и одно 356-мм орудие. Без нормальных защитных сооружений. Немецкие линкоры и броненосцы Эрхарда Шмидта в конце концов просто перемешали их с землей маленького полуострова. Вот только время … У одних оно появилось, у других утекло сквозь пальцы.

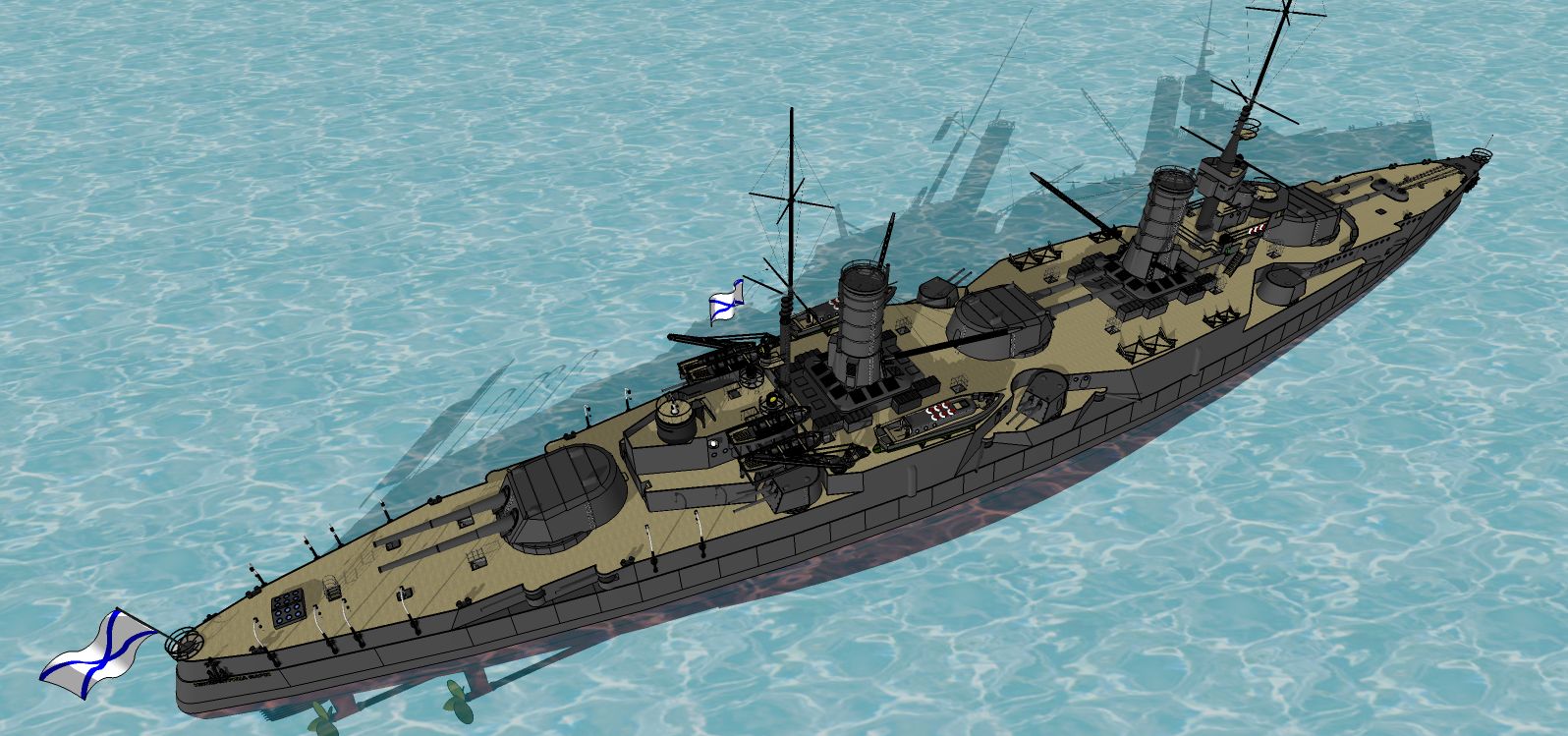

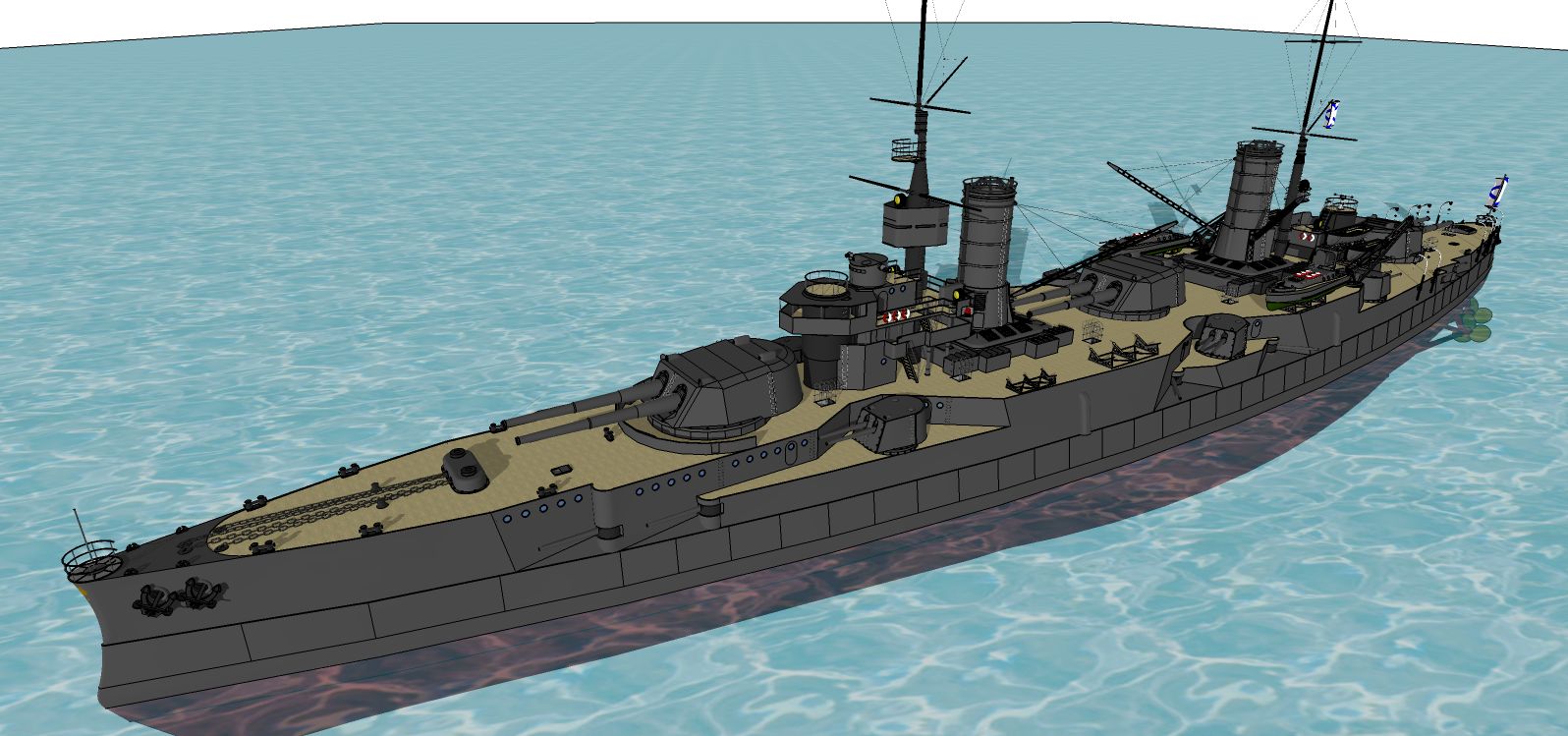

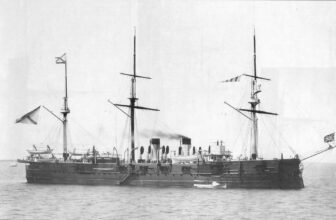

На старой фотографии линкор «Императрица Мария» после боя у острова Эзель. Носовая башня развернута на правый борт – заклинило в бою. Фок-мачта отсутствует, как и башня дальномерного поста. Мостики скручены взрывом в причудливую высокохудожественную конструкцию. Первая труба представляет собой аналог дуршлага. Но боевая рубка выстояла.

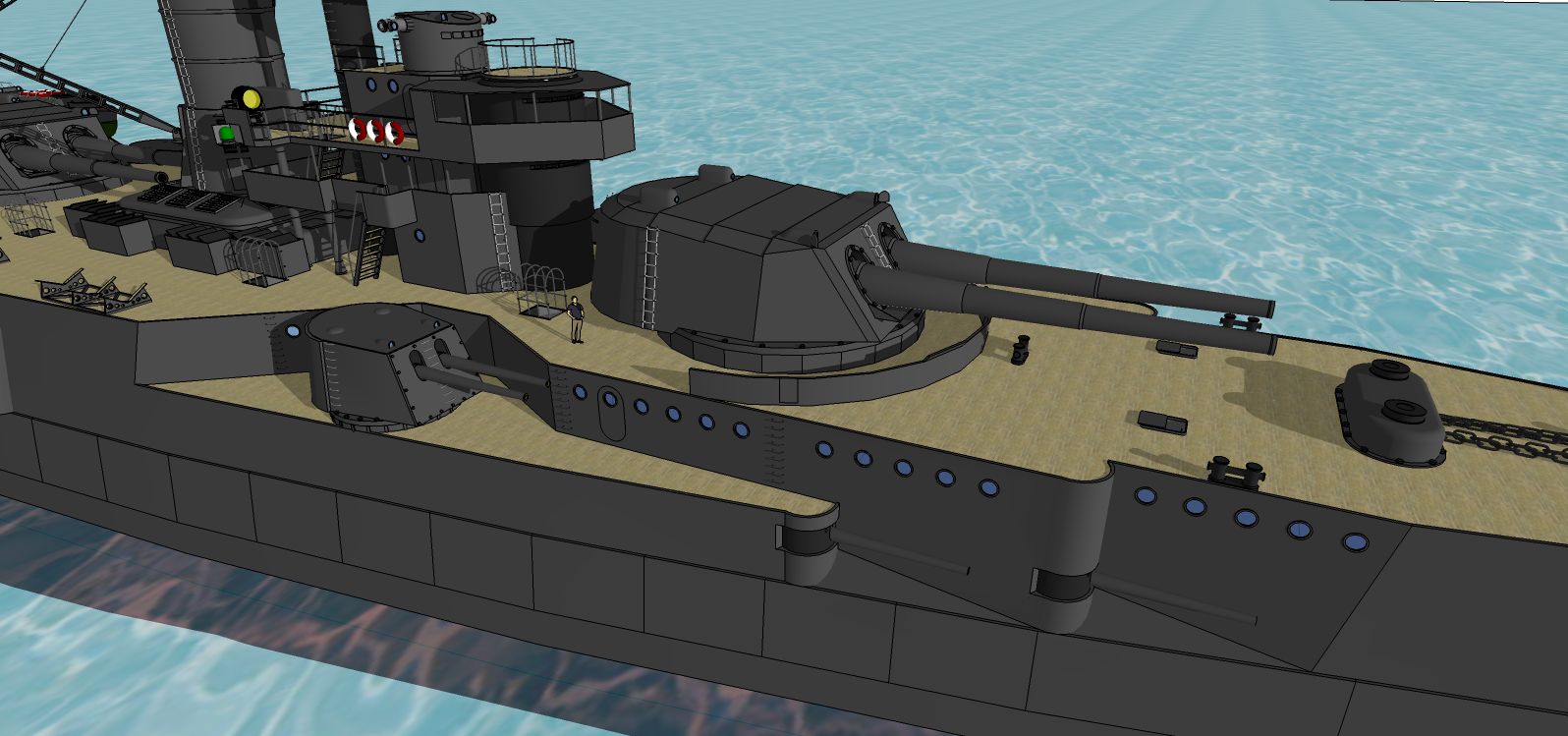

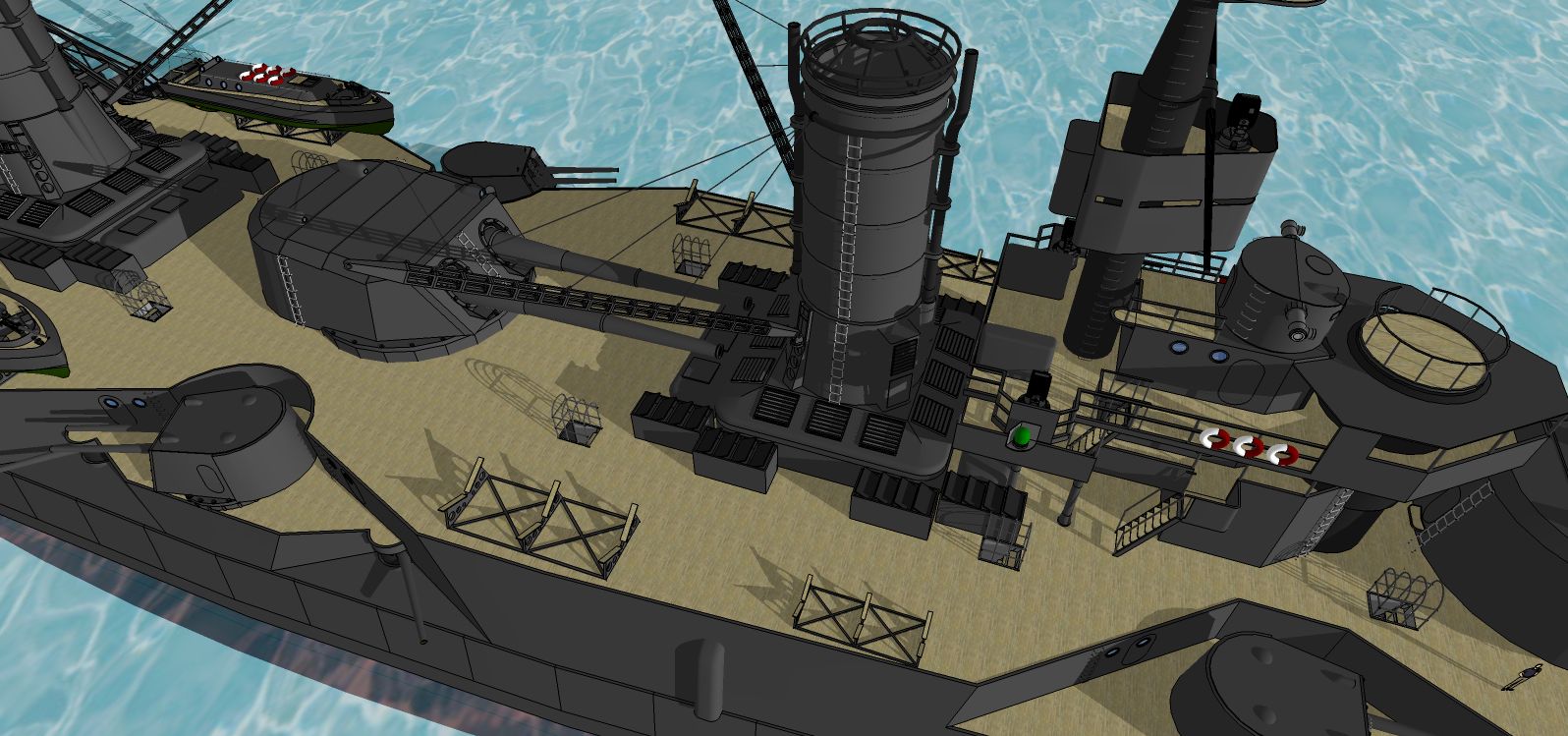

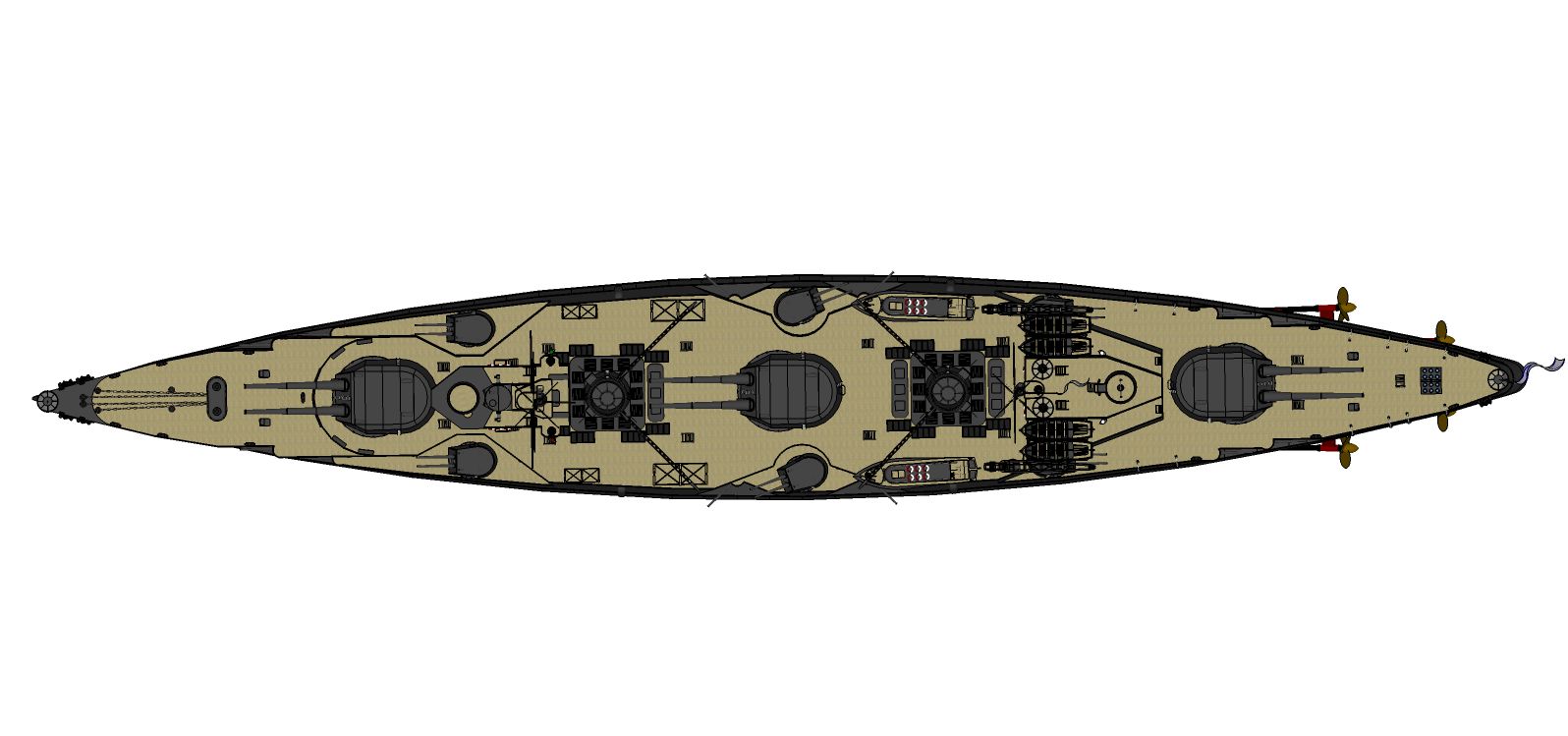

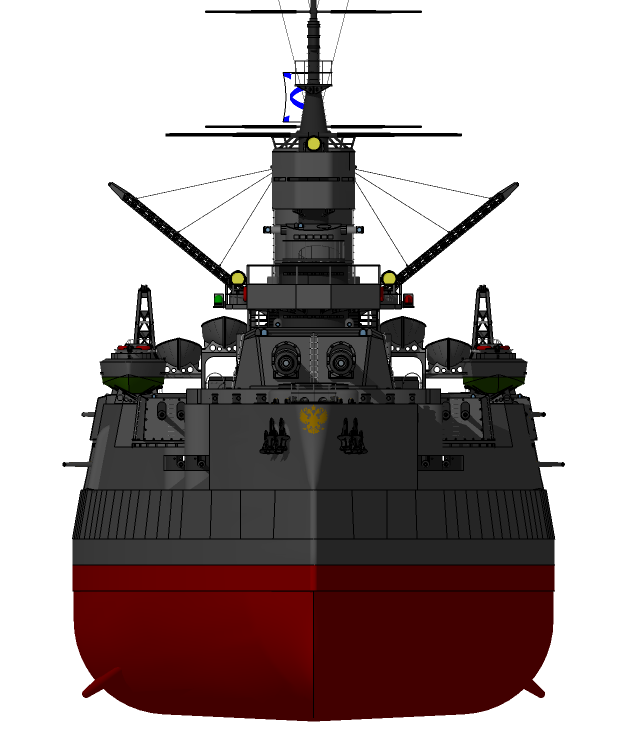

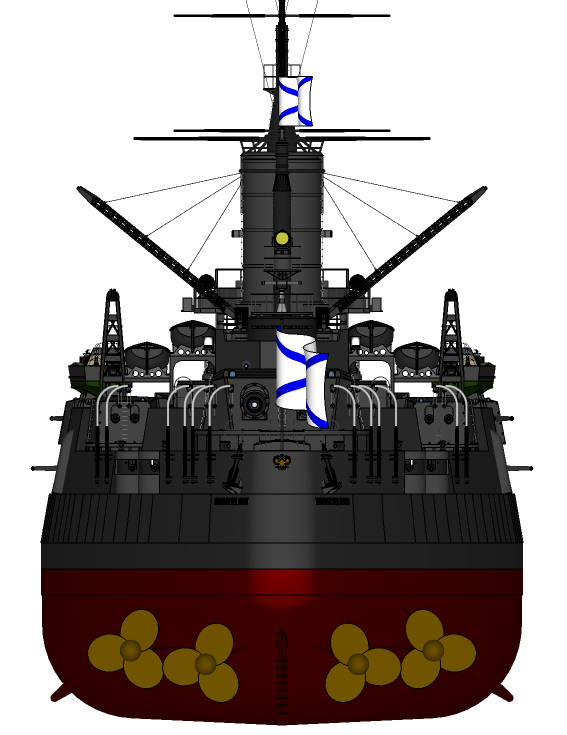

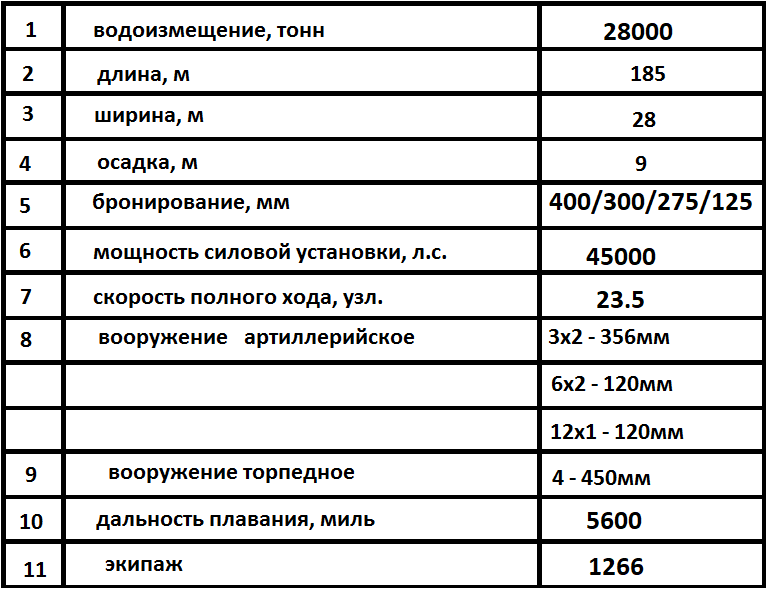

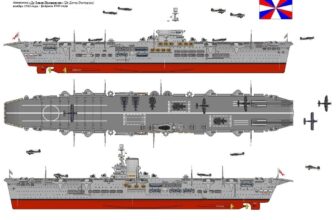

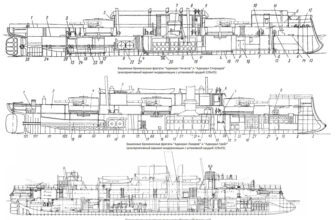

Серия из четырех кораблей заложена в 1910 году. Вступили в строй в ноябре-декабре 1914 года.

Линейный корабль «Императрица Мария».

ох, вот сейчас придет вадим …

Ну, что касается строительства флота при Сталине, то тут Вадим как-бы один из самых рьяных флотофилов:)))

занятно ))

Что-то реально его давно его не было…

Все ли с ним в порядке?

А статья… как мин, некоторые фактологические ошибки есть.

увы, не знаю.

На всякий случай:

Очень толковые выводы. И разумное их обоснование.

Флотофилы в своём репертуаре… Начинаем с тезиса « Каких только мнений на этот счёт не приходится иногда выслушать. «Флот — самый дорогой способ производства пехоты» «, а потом… потом красноречиво объясняем, почему именно это так — того не хватало, сего не хватало… Т.е.с самим-то тезисом автор уже не спорит? Идём далее Стоит помнить, что СССР начала 1941-го года был технически отсталой страной. Только в ходе войны были созданы отдельные образцы оружия, по ряду параметров, превосходившие западное – но именно, что отдельные образцы, и именно, что по ряду параметров. Флоту в данном случае, не повезло. Т.е. вот флоту не повезло, а СА и ВВС, видимо, обладали новейшей техникой, да? Колоссальный контраст со сразу же потерявшей управление армией! В итоге те атаки, которые немцы проводили против советских военно-морских баз в тот день, закончились ничем. А сравнить наряд сил, которые немцы бросили в первый день войны на флот и на СА — не судьба? Аналогично армии, ВВС РККА оказались неспособны остановить люфтваффе, и все операции флота проходили при полном господстве противника в воздухе. Т.е. ВВС РККА оказались неспособны, но морская авиация, видимо, «зажгла неподетски»? Флот принято критиковать за исход обороны Севастополя. Но справедлива ли эта критика? Стоит задать вопрос – а у каких… Подробнее »

В результате в 1941 г. РККА имеет много артиллерийских тягачей, а артиллерия — много стальных снарядов.

А вот это вряд ли, скорее всего построят еще больше танков, которых у нас и без того больше, чем во всем мире, которых точно так же потеряют на маршах, не успев вступить в бой.

Вотъ-вотъ…

Хе-хе, коллега…

Скажу Вам, как флотофил флотофилу — а попробуйте порассуждать о том, что будет в войне у СССР без современного флота, ну или определите Ваш взгляд на требующийся для СССР военный флот.

Кстати, подкину Вам такой антифлотофильский тезис для Балтики — когда там СССР получил Прибалтику?

И таки еще да — раз флот не справился с задачей, то флот для СССР не нужен…

А армия справилась?

ну или определите Ваш взгляд на требующийся для СССР военный флот. На мой взгляд — на Балтике и ЧМ по 20-30 сторожевиков и тральщиков по 500-700 тонн и по 10-15 ПЛ. Если остались деньги — на Балтике 5-6 КЛ, а на ЧФ — 5-6 КЛ + 10-12 специализированных десантных судов Кстати, подкину Вам такой антифлотофильский тезис для Балтики — когда там СССР получил Прибалтику? Вот кстати — да. Строить «большой флот» с линкорами для обороны Маркизовой лужи? И таки еще да — раз флот не справился с задачей, то флот для СССР не нужен… А армия справилась? 1. Ну, армия таки справилась. Со скрипом, с скрежетом, на «морально-волевых» и используя ленд-лиз — но красное знамя над Рейхстагом таки подняли. Да, я помню про речные флотилии и их вклад, но это полностью укладывается в тезис — «самая дорогая пехота». Учить торпедистов и акустиков, что бы потом их использовать как пулемётчиков и разведку? Строить крейсера, что бы потом гордиться подвигами речных бронекатеров? Чудовищно неэффективное расходование крайне скудных ресурсов. Раз нет денег на колбасу, давайте купим чёрной икры. И пофиг, что нам её врач запретил из-за аллергии — понты дороже денег и здоровья. 2. Так тезис-то не тот. Флот не нужен не потому… Подробнее »

На мой взгляд — на Балтике и ЧМ по 20-30 сторожевиков и тральщиков Как я понимаю, если мы хотим попасть ? в какое там время (пусть 1930 г. или раньше?) и руководить процессом, то сначала мы должны определиться с возможными противниками, отсюда военной стратегией СССР и только потом начинать строить структуру вооруженных сил СССР. Без этого — получается разговор ни о чем. А флот является всего лишь составной частью вооруженных сил страны. И не более того. Если остались деньги — на Балтике 5-6 КЛ Что есть КЛ? Если тихоходная, то ее ценность крайне невелика, особенно под воздушной атакой, а если КЛ нужна быстроходная, то это уже будет малый крейсер… ? 2. Так тезис-то не тот. Флот не нужен не потому что не справился с задачей, а потому, что в дискурсе Великой Отечественной войны у него попросту не было вменяемых задач. Послезнание, не? Я же недаром спросил, а что было бы в ВОВ при отсутствии Советского ВМФ. Потом, принципиальный момент — давайте посмотрим на возможных противников СССР, к примеру — на 1930 г., и только тогда будет рассуждать о структуре его вооруженных сил. Конкретный пример. Незадолго до войны НКЧермет… Это, увы Тришкин кафтан… Извечный… Делаем танки — отбираем ресурсы у народнохозяйственных… Подробнее »

Как я понимаю, если мы хотим попасть ? в какое там время (пусть 1930 г. или раньше?) и руководить процессом, то сначала мы должны определиться с возможными противниками, отсюда военной стратегией СССР и только потом начинать строить структуру вооруженных сил СССР. А тут, по большому счёту, амбивалентно. Если мы собираемся воевать с лимитрофами — то против морских держав типа Эстонии, Финляндии и Румынии имеющегося старья — выше крыши. разве что «Гебен» может представлять угрозу, но тут должны работать ВВС и ПЛ. Ну и «Парижанка» модернизированная. А против великих держав вообще можно флот не строить — ПЛ и базовая авиация наше всё, ибо сколько ни пыжся — по числу капиталшипов с Англией или Францией не сравнишься. Что есть КЛ? Если тихоходная, то ее ценность крайне невелика, особенно под воздушной атакой, а если КЛ нужна быстроходная, то это уже будет малый крейсер Не-не, только тихоходный мелкосидящий утюжок для поддержки десанта. А воздушную атаку должна отбивать базовая авиация (в Маркизовой луже) Я же недаром спросил, а что было бы в ВОВ при отсутствии Советского ВМФ. Хм, и чего было бы? Я, если честно, пока не очень понял, на что Вы намекаете. Потом, принципиальный момент — давайте посмотрим на возможных противников СССР, к примеру… Подробнее »

Если мы собираемся воевать с лимитрофами Как я понимаю — лимитрофы на нас сами нападать не будут, а если соберутся, то только по наущению и поддержке (флота, в первую очередь) великих держав. То же самое будет и при нашем (гипотетическом?) нападении на них. Но, опять же, здесь определяющим фактором является политика СССР и именно он определяет структуру вооруженных сил. Не будем также и забывать, что достаточно важную роль играет о уровень обученности личного состава. Неумехи поломают и потеряют даже самое лучшее оружие. Не-не, только тихоходный мелкосидящий утюжок для поддержки десанта. А воздушную атаку должна отбивать базовая авиация (в Маркизовой луже) Итак, КЛ вышла в Маркизову лужу под прикрытием группы И-16, прилетели Ме-109, побили ишачков, прилетели Ю-87, побили КЛ. См. эту реальность — «Ударный», «Колхозник». Не будем забывать и о том, что мы так до конца ВОВ и не имели собственной МЗА калибра 20-30 мм. Т.е. технику будем совершенствовать? Хм, и чего было бы? Я, если честно, пока не очень понял, на что Вы намекаете. Я намекаю на то, что мы перестаем иметь fleet in being, хотя бы. Это означает, что мы сразу же отдаем врагу инициативу на Севере, Черном море и Тихом океане. Считаем, что все побережье (и приморские города)… Подробнее »

статья в целом разумная. не согласен с двумя утверждениями: 9 и 10 9 Использование противником минного оружия и агрессивные операции по постановке минных заграждений могут свести численность и силу флота к нолю. Полностью. При этом, противнику понадобятся для этого минимальные силы. Мины – один из самых главных по разрушительной силе видов морского оружия. Это подтверждает и американский опыт Второй Мировой. Скорее всего, в будущей большой войне, потери от мин будут превышать таковые от противокорабельных ракет, причём существенно. Необходимы как средства минирования и сами мины, так и проработанные меры противоминного обеспечения с моей точки зрения мины далеко не в числе главных видов оружия. Вероятно даже последние. При преимуществе в воздухе и на море, мины могут быть последовательно уничтожены, пусть и с потерей темпа. Балтийский флот в первые военные годы был блокирован не столько минами, сколько превосходством Люфтваффе в воздухе над Балтикой. Но мины конечно в Таллинском переходе сыграли важную роль. ни о каком ином примере «сведения флота к нулю» за счет мин я не знаю 10 Залогом успеха в морской войне являются предельно агрессивные, и очень хорошо подготовленные наступательные или контрнаступательные действия. Чисто оборонительные задачи для кораблей – оксюморон, они могут существовать лишь как отправная точка для перехвата инициативы и контратаки.… Подробнее »

Насчет набегов и успехов — не так очевидно. ЧФ в 1941 году уничтожил 8 транспортов ; например

— на мине, выставленной надводными кораблями ЧФ, подорвалось венгерское судно «Унгвар», которое перевозило в Николаев 916 тонн авиабомб , 141 тонну бензина и два румынских торпедных катера; погиб командир немецкой Дунайской флотилии.

— подводники утопили итальянский танкер «Суперга» , который перевозил 1800 т бензина и 2350 т нефти.

Конечно, хотелось бы большего , но для 1941 г. это были важные успехи и реальная помощь армии.

++++++++++

Некоторые наши теоретики в 30-х все таки верно оценивали будущею войну на море, хотя бы конкретно на Балтике — Ещё в 1937 году начальник штаба КБФ будущий адмирал И.С. Исаков предупреждал, что «сверхлинкоры и большие подводные лодки абсолютно не нужны для войны против нас», и что для обеспечения своих коммуникаций на Балтике «германский флот… будет стремиться заблокировать Красный флот в Финском заливе… уничтожить его атаками лёгких сил и авиации» — https://warspot.ru/13349-chyornoe-leto-41-go-baltiyskiy-flot-idyot-v-boy , https://warspot.ru/13389-chyornoe-leto-41-go-baltiyskiy-flot-protiv-nemetskih-konvoev , из всех альтернатив по предвоенному флоту на нашем сайте, лично мне больше всего понравилась альтернатива коллеги КосмонавтДмитрий — http://alternathistory.ru/flot-alternativnogo-ussr-1935-1945/ , хотя не со всеми его тезисами я согласен, но это «длинная» альтернатива. При «короткой» альтернативе — попаданец в конце 30-х, тоже можно успеть сделать не мало, перво наперво сделать перегруппировку сил, усилив Северный Флот за счет других флотов, в том числе за счет Тихоокеанского, держать на севере половину всех имеющихся эсминцев, крейсеров, и оба линкора, перебросить все все крейсерские подлодки типа К с Балтики на север, да и вообще подводный флот на севере должен быть самым многочисленным, перебрасываем на Балтику и Черное море все большие охотники проекта 122 с Каспия . По поводу того что надо и не надо строить за такой короткий срок, то тут… Подробнее »

Вотъ-вотъ…

Но опять же, надо разделить наши рассуждения на попаденца с послезнанием и попытку анализа на основе доступной информацией того времени.

Еще один из ключевых эпизодов морской войны — https://warspot.ru/13806-ladoga-1942-nesostoyavsheesya-nastuplenie-nemtsev .

Война — в первую очередь логистика.

История операций Черноморского флота в Великую Отечественную тут особенно характерана. По предвоенным планам немцы вообще не планировали операций по нейтрализации ЧФ. Уже через несколько недель после начала войны нейтрализация ЧФ и захват Крым становятся одной из приоритетных задач Вермахта, а после срыва планов 1941 г. немцы начинают создавать флотилию на Черном море.

А причина — логистика , маршрут снабжения Дунай — украинские порты — Днепр.

Немцы очень старались — осада Севастополя, переброска осадной артиллерии , использование элитных морских сил из Германии и Италии , 8-й авиакорпус Люфтваффе….К 1943 году немцы , фактически , нейтрализовали ЧФ и обезопасили комуникации , но … было поздно , были потеряны два важнейших года войны . Днепр оседлали советские танки.

Эти два года , в течении которых ЧФ давил немецкий транзит , окупают все расходы на флот.

Нарушение вражеской логистики безусловно имело место, но конкретно захват Крыма стал приоритетной задачей для Гитлера из за того что его сильно беспокоили бомбежки нефтяных объектов в Румынии нашей авиацией базирующейся в Крыму — https://www.youtube.com/watch?v=TUV8xQxVixs .

Добыча нефти в Румынии была , безусловно важна. Однако нефть ещё нужно было вывезти. Дешевле всего — морем. В 1941 г из пяти танкеров , снабжавших итальянский флот румынской нефтью было потоплено четыре — два британцами и два черноморцами , после чего поставки румынской нефти в Италию прекратились на четыре месяца . А защита коммуникаций Дунай-Николаев стоила только в 1941 г потери 8 паромов Зибеля , двух румынских тральщиков , плавбазы и т.д. Отнюдь не против налётов немцы в экстренном порядке развернули на Черном море 30-й флотилию подлодек , 16 ТК , полсотни сторожевиков , ок 100 БДБ . Итальянцы не отстали , перебросив 18-й дивизион из десяти торпедных катеров ( позднее ещё шесть) , 1-й дивизион из шести сверхмалых подводных лодок типа СВ и знаменитую 10-ю флотилию морских диверсантов…

Удивляет. что советскому флоту так сильно ставят в вину гибель двух эсминцев и лидера в октябре 1943. В это же время немцы производили в восточном Средиземноморье свою наступательную операцию в районе Додеканесских островов, где британцы потеряли 6 эсминцев.

Или часть гарнизона Крыма немцы эвакуировать смогли. Так немцы и из Сицилии бОльшей частью эвакуироваться смогли. И вся миллионная группировка Союзников с весьма мощными флотами толком помешать не смогла.

Как всегда, начинаются нюансы… А нюансы поют романсы.

Последствия этого рейда были очень серьезными:

1. В результате этой операции было потеряно три ЭМ из семи оставшихся в составе ЧФ, из них «Бодрый» не в строю.

2. В ходе операции, увы, проявился полный непорядок в организации совместных действий авиации и флота, ошибки как высшего, так и непосредственного командования, вплоть до откровенно воинских преступлений Негоды. Напомню также, что корабли погибли в зоне прикрытия истребительной авиации.

Не стоит забывать и о том, что Негода был приговорен судом к расстрелу, который был отменен только по личному распоряжению Сталина.

2. Результатом этой операции стал непосредственный запрет на участие тяжелых кораблей в боевых действиях на ЧМ.