Были ли у испанцев шансы? Взгляд на американский флот адмирала Серверы на кануне Испано-Американской войны

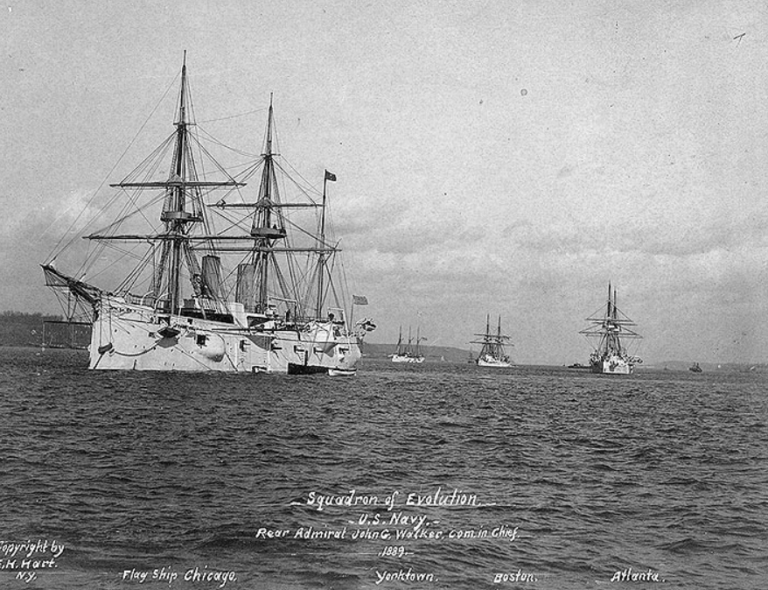

Продолжаем знакомство с письмами адмирала П.Серверы накануне сражений Испано-Американской войны 1898 года. Анализируя ситуацию, в которую попала Испания и за которую придется отдуваться ее флоту, и ему самому в конечном итоге, он в своих письмах (нет точной информации кому он их писал) высказывает ряд рассуждений. В частности, о составе противоборствующей стороны.

В данном случае адмирал проводит сравнение обоих флотов, демонстрирует в целом хорошее знание вопроса.

«Если станем сличать американский флот с нашим, принимая в расчет только чисто боевые суда, то мы найдем, что Соединенные Штаты имеют броненосцы «Айова», «Индиана», «Массачусеттс», «Орегон» и «Техас»; бронированные крейсеры «Бруклин» и «Нью-Йорк»».

Главная сила американского флота была достаточно сильной, даже если учесть, что к броненосцам 1 класса все же относилось только четыре из пяти кораблей, которые указал Сервера: «Техас» — часто относили к броненосцам 2 класса. Но три низкобортных броненосца «Индиана» и высокобортный «Айова» — на тот период были достаточно современными и совершенными кораблями. Построенные в середине 90-х годов 19 века они своим видом и конструкцией определили облик североамериканского броненосца — сильно забронированного корабля с 305-330-мм орудиями ГК, и что интересно — с промежуточной артиллерией (203-мм) причем в башнях. Можно сказать, в этом вопросе (имеется ввиду промежуточный калибр) они предвосхитили послецусимские тенденции. которые стали характерны для европейских флотов. Разумеется с учетом того уровня самих орудий.

Говоря здесь об американских броненосцах хочется отметить не сколько их характеристики, как скорость и качество их постройки, броненосцы типа «Индиана» были построены примерно за три года (от закладки до ввода в строй), «Айова» — около пяти лет. Возможно, что причиной такой оперативности, кроме высокого уровня промышленного производства в Северо-Американских Соединенных штатах, была определенная государственная политика. Как отмечал журнал «Морской инженер», правительство САСШ за успешную постройку кораблей выплачивало судостроителям премии, общая сумма которых исчислялась в миллионах долларов. Система поощрений в североамериканском флоте впервые была введена секретарем Уитни и представляла собой вознаграждения за каждую индикаторную лошадиную силу, в дальнейшем перешли к премиям за скорость хода корабля вне зависимости от числа развиваемых его машинами индикаторных сил.

Если вернуться к рассматриваемым броненосцам, то по данным А.А.Белова, были выплачены следующие премии: за «Индиану» — 50000 долларов, «Массачусеттс» — 10000, «Орегон» — 175000, «Айова» — 217420 долларов. В итоге одна только фирма Крампа (известного отечественному читателю постройкой броненосца и крейсера для русского флота) выиграл 1865144 доллара, при этом не заплатил ни одного «штрафного» цента. Правда такие выплаты вскоре заставили правительство и Морское ведомство задуматься а насколько они разумны, но корабли были построены, а деньги заплачены, что в своем роде неплохо стимулировало промышленность. Кстати, два броненосных крейсера «Нью-Йорк» и «Бруклин» — также были построены на верфи Крампа, и дальнейшем отличились в войне.

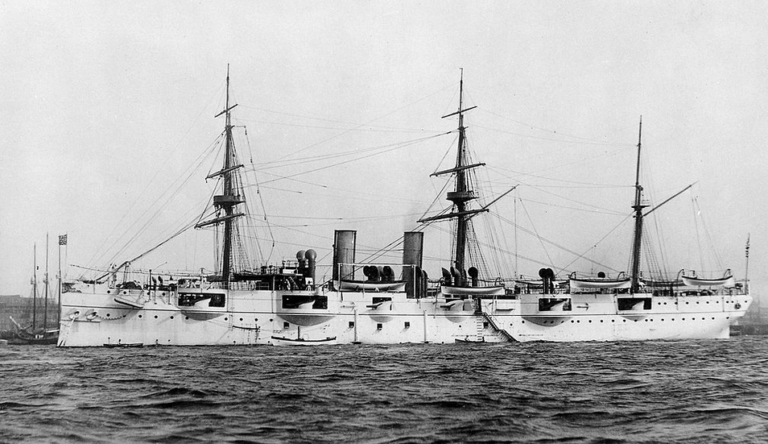

Не забыл Сервера и «легкое крыло американского флота, отнеся к ним: «…палубные крейсеры «Атланта», «Миннеаполис», «Балтимор», «Чарльстон», «Чикаго», «Цинциннати», «Колумбия», «Нью-Арк», «Сан-Франциско», «Олимпия», «Филадельфия» и «Релей»; быстроходные незащищенные крейсеры «Детройт», «Марлбхэд» и «Монтгомери».

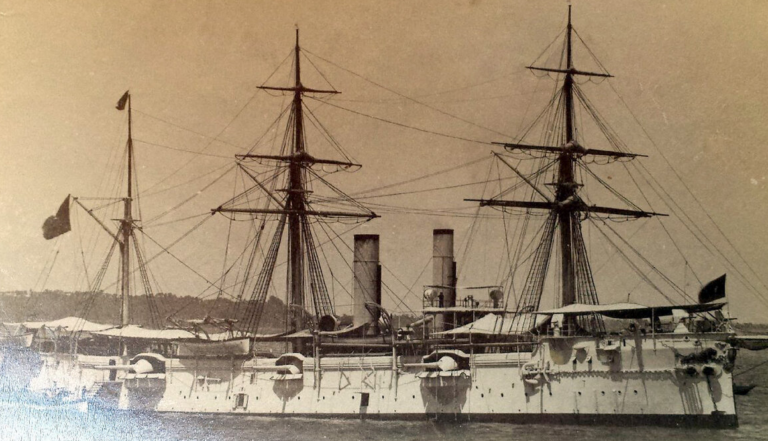

Можно отметить, что в целом это были неплохие, хотя и разнотипные, для своего времени крейсера, отражающие собой существующую тогда тенденцию на развитие данного класса корабля. Среди перечисленных кораблей были как откровенно слабые и неудачные крейсера, такие как «Атланта», которых было построено две единицы: крейсер «Бостон» Сервера не упоминает. Так и довольно удачные, как «Балтимор» или «Олимпия». Тактико-технические данные этих кораблей хорошо известны, а один из них — флагман адмирала Дьюи при Кавите, крейсер «Олимпия» сохраняется до сих пор в США, в Филадельфии (в 2017 году — активно шел сбор средств на ремонт, которые был крайне необходимым кораблю).

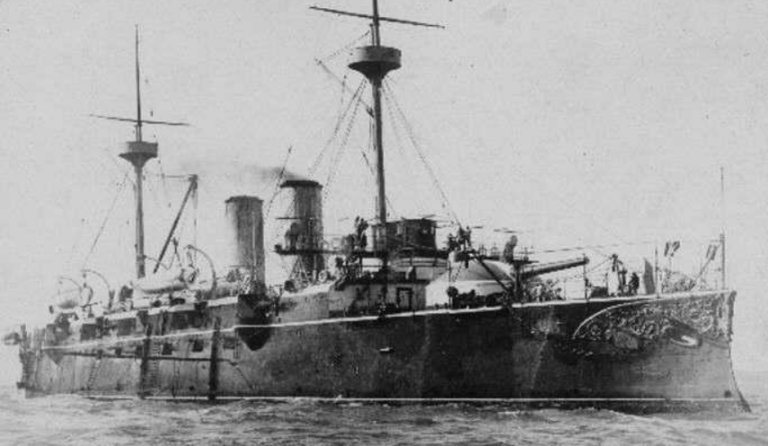

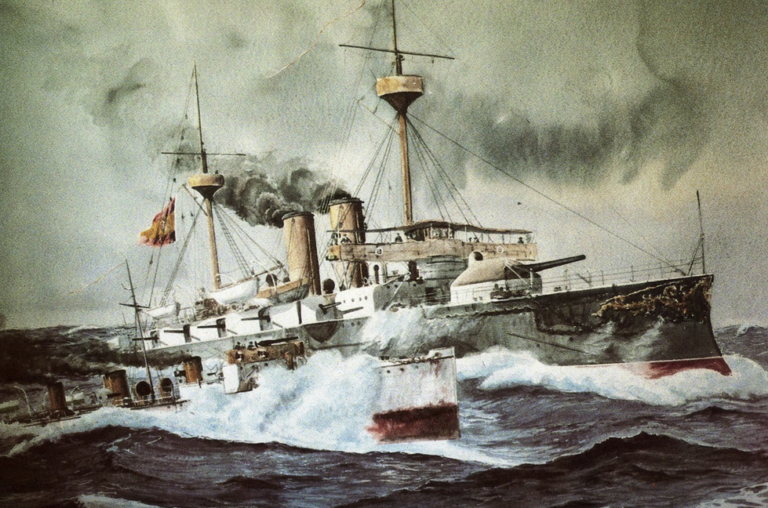

Как пишет Сервера: «…Этим судам мы можем противопоставить по той же классификации броненосцы «Пелайо», «Инфанта Мария Тереза», «Бискайя» и «Окэндо»», бронированный крейсер «Кристобал Колон», палубные крейсеры «Карлос V», «Альфонсо XIII» и «Лепанто» и ни одного незащищенного броненосного крейсера — все это при том допущении, что «Пелайо», «Карлос V» и «Лепанто» будут готовы в свое время и что крейсеру «Альфонсо XIII» будут даны желаемые хорошие качества. Я не упоминаю о других судах по причине их неважного боевого значения и, конечно, более низкого, чем девяти канонерских лодок от 1000 до 1600 т водоизмещением, а также шести мониторов, тарана «Катадин», лодки «Везувус» и всех миноносцев и истребителей, которых я в расчет не беру. Полагаю, что в таком виде сравнение наше будет достаточно верным».

Если отнесение «Техаса» к «первоклассным» американским броненосцам вполне обоснованно у Серверы, то в оценке своего флота он немного лукавит. Все таки, три корабля типа «Инфанта Мария Тереза» чаще всего относят к броненосным крейсерам, да и «палубный крейсер «Карлос V» в испанской классификации и документах того времени часто относили к «броненосцам». Конечно, броневой пояс в 305-мм, который был у «инфант» формально позволял их отнести к тяжелобронированным кораблям, но до бронирования американских броненосцев с 457-мм поясом им было далеко. В тоже время, если вспомнить, то по существующей тогда «испанской» классификации — к броненосцам (1 и 2 класса) относили «Пелайо, «Карлоса», три «инфанты» и «Кристобаль Колон». Нельзя не отметить хорошую осведомленность Серверы и по американскому флоту — даже про таран «Катадин» вспомнил. Интересно, что испанский адмирал его решил не учитывать, а ведь американцы «реанимировали» свое «чудо-оружие» на период этой войны. «а вдруг пригодилось бы», )). Показательно и то, что Сервера не учитывал в своих расчетах «Нумансию» и «Викторию»

Также любопытная особенность — Сервера не упоминает корабли эскадры П.Монтехо в своем расчете, которые базировались на Манилу, но при этом учитывает американские корабли, в том числе и те, которые потом действовали против Филиппин.

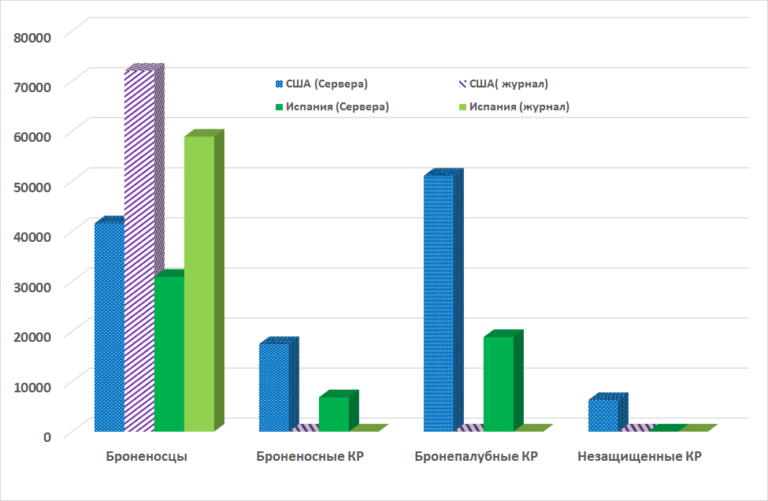

Стараясь получить (представить) собеседникам актуальную картину Сервера проводит сравнение двух флотов по нескольким параметрам, в первую очередь по водоизмещению.

«Сравнивая суда обоих флотов по их водоизмещению, оказывается, что общее водоизмещение броненосцев Соединенных Штатов составляет 41589 т против 30917 т; водоизмещение их броненосных крейсеров равняется 17.471 т по сравнению с нашим в 6840 т; их крейсеры с броневою палубою дают 51098 т против 18887 т наших таких же судов, и, наконец, у них имеются незащищенные крейсеры в 6287 т общим водоизмещением, а у нас нет ни одного. Общее водоизмещение всех американских боевых судов составляет таким образом 116.445 т, а у нас таковых всего лишь 56644 т, то есть несколько менее половины первого итога».

Для удобства представления мы объединили данные по двум флотам в одной диаграмме, сгруппировав по классам и по странам. Интересно, что в тот период не только один Сервера задавался вопросом «какой флот сильнее». Например, диаграммы на эту тему размещали на своих страницах журналы «Marine Rundschau» и «Еngineer», но как мы видим, преимущество было на стороне американского флота, причем по некоторым показателям — подавляющее.

Интересно, что Сервера не ограничился только подсчетом количества боевых единиц и суммированием их водоизмещения.

«По скорости хода наши броненосцы имеют преимущество перед их броненосцами, но не перед их бронированными крейсерами. У прочих же их судов скорость больше наших.»

Услужливые журналисты перечисленных журналов тут же представляли диаграммы (скорее — инфографику) согласно которой по суммарной мощности ГЭУ корабли испанского флота превосходили своих противников и были быстрее. Согласно этих диаграмм сумма мощности (в индикаторных л.с.) для флота США составила 128211 л.с., а у флота Испании — 144058 л.с., при этом средняя скорость испанских кораблей — 23,67 узла, а американских — 19,63.

Но думается, что такое сравнение вряд ли позволил обосновать какое либо решение, разве что если двум эскадрам пришлось бы встретиться в море, где более быстроходные испанские крейсера могли бы попробовать «разыграть свою карту», но, забегая вперед, в сложившихся условиях им не удалось использовать свое преимущество.

Про артиллерию Сервера тоже не забыл: «… Сравнивая же артиллерию и допуская, что орудия могут в течение каждых 10 минут делать то число выстрелов, какое показано в отчетных таблицах, и предполагая, что только половина орудий меньших калибров (ниже 8-дюймовых орудий) может действовать, мы узнаем, что артиллерия американского флота почти в 2,5 раза сильнее нашей».

По данным журналов «Marine Rundschau» и «Еngineer», корабли США имели 294 орудия, Испании — 243, но понимая, что сейчас уже не век парусного флота, данную информацию для читателей уточнили. «Эксперты» оценили вес выбрасываемых снарядов американских кораблей в 37808 фунтов против 40811 фунтов у испанцев, дополнив эти данные таким параметром как «энергия огня» — 1120323 фнт/мин (флот США) против 1599516 фунт/мин (флот Испании). Выводы делайте сами, кто прав.

Сервера же особых иллюзий и надежды на победу в своем сравнении не отметил, сказав: «… Чтобы прийти к этому ужасному выводу, пришлось допустить, что «Пелайо» и «Карлос V» поспеют вовремя и что «Лепанто» будет когда-нибудь изготовлен к плаванию, так же, как и «Альфонсо XIII», которого скорость хода очень сомнительна».

То есть по всей видимости журналисты не учитывали тот факт, что часть кораблей испанского флота просто не успеет в нужный момент войти в строй и быть боеготовными. А вот Сервера прекрасно представлял, что собрать в единое соединение даже те корабли, которые он учитывает в своих расчетах, не удастся. Вспомним, тот же «Альфонсо XIII» так практически и не довели до нужных кондиций (хотя и формально ввели в состав флота в 1900 году).

Показательно, что после анализа состояния флотов, в следующем (шестом) письме, которое было написано не позднее суток после предыдущего (пятого), Сервера уже размышляет непосредственно о том, к чему приведет противостояние испанцев с флотом США.

«Чтобы удачно выполнять какие-нибудь военные операции в морской войне, нужно непременно предварительно обеспечить за собой господство на море, а этого можно достигнуть только поражением неприятельского флота или же обессиливанием его упорной блокадой военных портов, в которых будут скрываться его суда. Удастся ли нам это по отношению к Соединенным Штатам? Для меня по крайней мере ясно, что это немыслимо».

Признаем, испанский адмирал не питал иллюзий, говоря довольно откровенно на данную тему, если конечно, заранее не обеспечивал для себя оправдание потомков в стиле «А я же говорил», (. В тоже время он допускал отчасти подобное развитие событий, но также, в большинстве, в негативном ключе.

«Если бы Господь даже и даровал нам блестящую победу — чего, конечно, никогда не будет, — то, спрашивается, где и как стали бы мы исправлять после сражения повреждения наших судов? Удобным портом на Кубе могла бы для этого, без сомнения, быть Гавана, но имеются ли там средства для исправления? Я не знаю, какие там средства, но, судя по недостаткам вообще существующим в нашем министерстве, где почти все необходимое и полезное отсутствует, можно допустить, что то же самое происходит у нас всюду, так что после первого большого морского сражения, большая часть нашего флота будет обречена на полное бездействие на всю остальную часть войны».

Достаточно критичное замечание, ставящее перед правительством и министерством неудобные вопросы. Самое печальное, что если заменить слова «Куба» на «Дальний Восток», и «Гавана» — на «Владивосток», то аналогия между испано-американской войной и русско-японской становится еще более тесно. Печально.

«Неприятель между тем будет исправлять свои повреждения на реках, где имеются прекрасные заводы и верфи и богатые средства. Отсутствие у нас подобных заводов и запасов ставит нас в полную невозможность вести с неприятелем активную войну. Если господство на море останется за нашими противниками, то они немедленно завладеют на Кубе каким-нибудь плохо укрепленным портом и с помощью повстанцев превратят его в базу своих последующих военных операций; тогда доставка войск на Кубу будет нам не под силу и успех окажется сомнительным, между тем как восстание без противодействия армии может при помощи американцев быстро разрастись и стать весьма серьезным».

Вполне трезвые мысли, несмотря на то, что Сервера их в дальнейшем и называет «грустными мыслями».

«Все это, конечно, очень грустные мысли, но я считаю своим непременным долгом, откинув в сторону все личные соображения,честно выставить отечеству на вид наши недостатки, дабы оно могло без всяких иллюзий взвесить все шансы за и против, а затем произнести свое решение через правительство, которое представляет собой законный орган государства. Я уверен, что такое решение найдет во всех нас энергичных, легальных и решительных исполнителей. Наш девиз — исполнение долга».

Очередное доказательство того, что когда лицам, принимающим решения, не хватает воли для принятия непростого решения, подключают «решительных исполнителей», мотивируя их чувством долга.

Ничего не изменилось почти за 125 лет.

Источник — https://dzen.ru/a/ZTLO7MfrWT5wMz1J