Альтфлот 1906-1954: Часть VII. Флотилия СЛО: 10 неспокойных лет.

Продолжение истории флотилии СЛО в новых реалиях. Период с 1914 по 1924 гг. Это необходимая вводная к проектам перевооружения крейсеров и других кораблей флотилии. Предупреждаю: как всегда, много букв…….

Войну флотилия встретила в достаточно бодром состоянии, это было уже вполне сформировавшееся подразделение, несмотря на младенческий возраст. В составе флотилии числились:

КЛ «Грозящий» (штабной корабль). Минный отряд: БПКР «Жемчуг», 4 ЭМ типа «Сокол». Отряд обороны побережья из посыльного судна «Бакан» и бывших канадских ледорезов «Канада», «Иван Сусанин». Но главной силой отряда были ледокольные сторожевой корабль «Вайгач» и однотипные ему «Соловей Будимович» и «Таймыр».

Надо сказать, что изначально на флотилию не возлагали каких-то глобальных надежд, прорыв на Север немецких кораблей был маловероятен и корабли продолжали нести патрульную службу. Единственным значимым событием в жизни флотилии до середины 1915 года был поход в апреле месяце соединения из крейсера «Жемчуг» и переквалифицированных по такому случаю во вспомогательные крейсера «Вайгач» и «Соловей Будиминович» к норвежскому побережью для пресечения торговли между Германией и этой скандинавской страной, но месячное кроссирование ни к чему не привело.

Следующим событием стало появление в составе флотилии 2 подводных лодок типа 27В. Правда, одна из них уже в октябре 1915 года была потеряна. Что касается конвоев, количество которых начиная с середины того же 1915 года все больше увеличивалось, то командование флотилией предпринимало действия для их сопровождения, но прибывающих судов становилось все больше, а сил у флотилии не прибавлялось. Правда, работы по пополнению корабельного состава шли полным ходом, к началу 1916 года флотилия получила сразу 4 лодки Сибирской флотилии типа «Касатка» и теперь сформировали дивизион ПЛ, оттуда же пришел минзаг «Уссури»; кроме того, в состав отряда охраны перевели вспомогательный крейсер «Василий Великий», посыльное судно «Колгуев», тральщик «Восток» и транспорт «Харитон Лаптев».

Надо заметить, что угроза для торговых судов была более чем реальной: так, германский вспомогательный крейсер SMS Meteor («Метеор») скрытно поставил между Иоканьгой и островом Сосновец 285 мин банками по 27–30 в каждой, на которых 29 мая 1915 г. погиб английский пароход Arndal («Арндаль»). Вскоре подорвались и затонули еще несколько транспортов. Поскольку не было уверенности, что это не подводная лодка, в район вышло соединение из крейсера «Жемчуг» и двух «Соколов». Лодку не нашли, но при возвращении 15 июня 1915 года сильнейший русский корабль в регионе – крейсер «Жемчуг», налетев сразу на две мины, отправился на дно. Благодаря находившимся рядом ЭМ, которые смогли оказать помощь, погибли только 89 человек экипажа.

В следующем году в районе действия флотилии появились и подводные лодки.

Первой жертвой германских подводных заградителей U‑75 и U‑76 стал подорвавшийся на минах у м. Городецкий 25 июля транспорт «Ковда». Вскоре к минзагам присоединились и обычные лодки.

Ими стали U‑43, U‑46 и U‑48. Их боевые действия на Севере начались с потопления лодкой U‑43 у м. Слетнес норвежского парохода «Дания». После потопления нескольких иностранных пароходов 20.09. U‑43 в 50 милях от Териберки атаковала и потопила пароход Добровольного флота. По некоторым данным, эта ПЛ побывала в Кольском заливе у Александровска. 23.09. ПЛ U‑48 был захвачен и приведен в Вильгельмсхафен (Германия) пароход Добровольного флота «Сучан», шедший в Архангельск с военным грузом.

Ко времени начала действия ПЛ флотилия увеличилась за счет покупки за рубежом различных судов. В 1916 во Франции была приобретена американская яхта «Лизистрата» (постройки 1901). Зачисленная в состав ФСЛО под наименованием посыльного судна «Ярославна», она являлась одним из самых удачных приобретений. Были куплены также яхты «Горислава» (бывш. «Жозефина», постройки 1899), «Соколица» (бывш. «Альвина», постройки 1901), «Рассвет» (бывш. яхта короля Бельгии «Альберта», постройки 1896), «Восход» (бывш. «Диана», постройки 1896), «Порыв» (бывш. «Ванадис», постройки 1908), «Единение» (бывш. «Кипр», постройки 1913). Последние четыре яхты переоборудовались в США. «Единение» погибла при пожаре.

Посыльное судно "Ярославна"

Вопрос с минами пытались решить закупкой новых тральщиков, построенных по заказу России в Англии. Это были суда типа английского тральщика «Бомбардир» водоизмещением 520 т. Они имели ледовый пояс и ледокольное образование форштевня. Всего заказано 12 таких тральщиков. Дополнительно к ним вошли еще 35 тральщиков из траулеров постройки разных стран (включая упоминавшийся «Восток»). Все эти корабли входили в состав тральной партии и делились на 5 отрядов. Насколько велика была опасность мин на Севере, говорит такой факт, что с 1915 года по 1918 погибли 8 тральщиков.

Но главным приобретением для северной флотилии были все-таки ледоколы.

Для флотилии были куплены ледоколы «Козьма Минин», «Князь Пожарский», «Садко», «Семен Дежнев», «Святогор», «Микула Селянинович», «Святой Александр Невский».

Если первые 4 выполняли задачи именно по проводке в ледовых условиях конвоев, то последним трем довелось стать вспомогательными крейсерами.

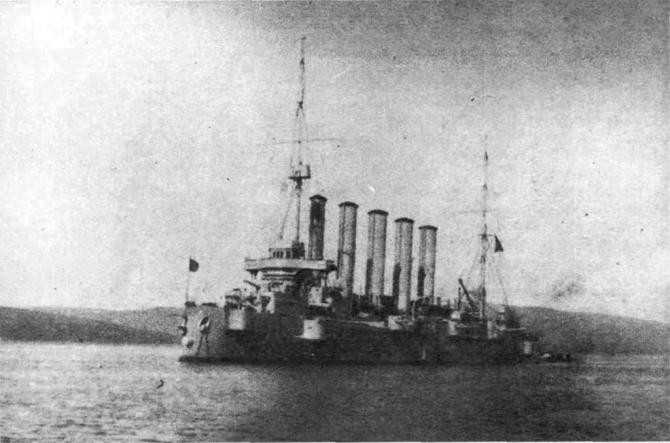

Крупнейший ледокол ФСЛО "Святогор" на ходовых испытаниях.

Исходя из задач, а также системы базирования флотилии (Мурманск – главная база, Архангельск, Александровск, Иоканьга), морской генеральный штаб предложил разделить Северный морской театр на три операционные зоны:

первая зона – включала южную часть Баренцева моря и простиралась от норвежской границы до меридиана мыса Святой Нос;

во вторую – входило горло Белого моря, граница ее с севера проходила по линии Святой Нос — Канин Нос, а с юга — по линии остров Сосковец — мыс Инцы;

третья часть – Белое море вместе с Двинским, Кандалакшским и Онежским заливами.

Именно основой сил охраны водного района второй зоны должна была стать бригада вспомогательных крейсеров из самых мощных ледоколов и посыльных судов «Канада» и «Иван Сусанин», (кроме них в состав отряда морской базы Иоканьга вошел также отряд тральщиков в составе 7 ед.).

В первую зону охраны входила бригада из 4 сторожевых ледоколов типа «Вайгач» (включая достроенный «Илья Муромец») и трех бывших канадских ледоколов постройки 1909 года – «Георгий Седов», «Владимир Русанов» и «Александр Сибиряков». К ним же был прилеплен отряд тральщиков (8 ед), эти корабли базировались на Александровск.

Силы третьей зоны с базированием на Архангельск составляли вспомогательные суда, плавучие средства порта, портовые ледоколы и отряд тральщиков (7 ед.).

ЭМ и ПЛ вместе с 2 отрядами тральщиков (22 ед.) и большей частью посыльных судов базировались на Романов-на-Мурмане.

22 декабря 1916 года флотилия понесла еще одну потерю в крейсерах, при том даже в глаза его не видя: это был подорвавшийся на мине в 10 милях от Порт-Сайд крейсер «Пересвет».

Но ранее на флотилии был праздник: буквально за месяц она пополнилась сразу 3 крейсерами (еще один застрял в ремонте Гринока), минзагом, 6 эсминцами .

Через полгода флотилия пополнилась построенной в Италии подводной лодкой «Святой Георгий».

Подводная лодка «Святой Георгий» в Мурманске, 1918 г.

Это пополнение позволило кардинально изменить расклад сил. На базе отрядов кораблей, базировавшихся в Мурманске, удалось создать полноценную дивизию кораблей флотилии СЛО. В ее состав вошли:

Бригада крейсеров (БПКР «Варяг», «Аврора», «Диана» и «Аскольд», который, правда, еще проходил ремонт);

Полубригада ЭМ (2 дивизиона – всего 10 кораблей);

Дивизион ПЛ, правда все 5 лодок (последняя 27-В затонула во время шторма 26 апреля), включая только что пришедшего из Италии «Святого Георгия», мало годились для службы на Севере. К тому же вскоре их стало еще на одну меньше: пришедший в Мурманск ледокол «Владимир Русанов» во время неудачного маневрирования просто разорвал ПЛ «Налим», только чудом никто не пострадал;

Отряд МЗ («Уссури», «Могутай» и перестроенный в МЗ «Колгуев»).

Кроме того, в Мурманске оставались посыльные суда и тральщики.

Но в июле 1917 года флотилия понесла первую потерю в эсминцах: один из «Соколов» под названием «Рьяный», идя на встречу очередному конвою, в который входил и возвращавшийся с ремонта крейсер «Аскольд», в тумане налетел на мель. Повреждения оказались достаточно тяжелыми для ремонта в условиях Севера, и эсминец было решено списать.

Происходили и кадровые перестановки в командовании. Сначала соединение под командованием капитана I ранга Мантурова подчинялось вице-адмиралу А.П. Угрюмову, главнокомандующему городом Архангельск и районом Белого моря. В октябре 1915 года была введена должность командующего флотилией, совмещенная с должностью главнокомандующего, которую занял вице-адмирал Л.Ф. Коровин (Кербер).

В целом первая мировая война с особой убедительностью показала огромное значение для России Северного морского театра и необходимость создания здесь достаточно сильного военного флота. Стала также очевидной полная возможность использования в заполярных условиях для ведения боевых действий не только надводных кораблей, но и подводных лодок, а также всех видов оружия, в том числе минного.

Следует отметить, что потери на северном морском ТВД за все время Первой мировой войны ограничивались преимущественно гибелью торговых судов, всего потеряли на этом театре 61 транспорт (46 потопили германские подводные лодки, а 15 погибли на минах). Потери в составе самой ФСЛО, не считая крейсера «Жемчуг», были незначительны и объяснялись преимущественно навигационными причинами. Германские ВМС потеряли 3 ПЛ.

Но флотилия перенесла тяжелые испытания как раз в конце войны.

Как и силам на Дальнем Востоке, флотилии также пришлось столкнуться с объединённой эскадрой стран Антанты. Правда, тут можно было говорить о взаимодействии, в том числе и по той причине, что русские силы на Севере были более крупными и в случае столкновения совместные франко-британские силы могли получить вполне реальный отпор и от кораблей флотилии, и от береговой артиллерии, в состав которой на 1 марта 1917 года входили 4×254-мм, которые изначально были произведены в качестве запасных стволов для БКР «Паллада», и 10×152-мм орудий. Тем более местное правительство (так называемая северная директория), несмотря на взаимодействием со всероссийским советом, понимало, что в случае развития мятежа отстоять город и огромные склады снаряжения без помощи союзного десанта может не получиться, поскольку, несмотря на достаточно сильную флотилию, сухопутных войск в регионе практически не было, да и на находящиеся в подчинении 6 охранных батальонов надежды были слабые.

Кстати о лояльности. Если население не сильно радовалось переменам (северные районы во многом благодаря союзникам не голодали), то 3200 человек, которые собственно и составляли береговую стражу, первые бросились к «свободе», создавая различные советы. Причина была достаточно проста: за 3 года войны им по сути не приходилось лезть под пули, и перспектива отправки на западный фронт их не сильно впечатляла.

Самыми надежными подразделениями были отдельный батальон морской пехоты флотилии и силы жандармского управления. Моряки флотилии также не были спокойными, а точнее, бузили матросы крейсеров Средиземноморской бригады «Аврора» и «Диана»: эти корабли проторчали больше всех в ремонте Тулона и Марселя, и матросам не нравилось, что нет таких условий, как на прежней службе. Ну, конечно, это все прикрывалось криками о свободе, равенстве и братстве.

С ними решили вопрос очень просто: самых горластых с помощью морской пехоты выдернули с митинга и сообщили, что отныне они будут служить на Черном море в составе сводного батальона морской пехоты в предстоящей десантной операции. Формально требования были выполнены, но остальные резонно решили, что сидеть в кубриках с редкими выходами в море как-то удобней, чем высаживаться под пулями на Босфоре.

Больше на кораблях флотилии бунтов не было, а недостачу экипажей крейсеров заполнили с помощью матросов со старых ЭМ, которые уходили на ремонт в Англию.

В конце 1918 года ситуация с союзниками ухудшилась, закончилась война и иностранное присутствие на Севере увеличилось: появились американские и итальянские крейсера. Склады начали больше не охранять, а растаскивать. Пришлось силой снять иностранную охрану, заменив ее жандармами, морпехами и частично взводами из матросов флотилии. 14 декабря дошло до перестрелки, в результате которой были жертвы с обеих сторон. С союзных кораблей был выброшен дополнительный десант и даже был взят Архангельск; в Мурманске этот фокус не прошел, поскольку на корабли союзников было наведено все, что только возможно, и, прихватив своих людей с берега (итальянскую роту, которая была в дозоре, просто забыли), корабли спешно перебазировались в Архангельск. Кстати, многие итальянцы отказались после этих событий возвращаться домой и в дальнейшем служили в составе флотилии.

1 марта 1919 вышла знаменитая резолюция и иностранные войска стали вне закона. Против них активизировались партизанские действия как антиправительственных сил (которых становилось все меньше), так и регулярных войск, которые часто действовали под видом партизан.

Итальянцы, американцы и французы уже покинули рейд в то время, сопротивлялись только британцы, рассчитывая сохранить власть над регионом; но потеряв к началу июня 700 человек, они, устроив глобальный митинг, торжественно передали полномочия в городе и области правительству Российского государства и покинули русский Север, пытаясь сохранить лицо – "мы сделали что могли". Правда, в отместку 2 «Сокола» («Резвый» и «Ретивый») и крейсер «Варяг», которые были на ремонте в Англии, британцы оставили у себя. Также были реквизированы якобы в качестве долга морведа за ремонтные работы на крейсерах ледокол, 3 посыльных судна и несколько тральщиков. Кстати, годом ранее французы также приватизировали два ледокола – «Илья Муромец» и «Князь Пожарский».

Надо заметить, что кроме столкновений с силами внутри страны и интервентами, флотилии приходилось воевать с еще одним противником – финнами.

Ситуация в 1918 году складывалась откровенно идиотская: официально правительство России не признавало независимость Финляндии, а озвучило 3-летний переходный период, при котором Великое княжество либо сохранит автономию, либо станет независимым государством, при этом все российские государственные институты будут поэтапно заменены на финские.

Сейм Финляндии в свою очередь объявил о независимости, но при этом Юго-Восточная часть страны контролировалась русскими гарнизонами, Юго-Западная – высадившимися немецкими войсками, а северная часть с финским правительством начала наступление в Карелии.

Флотилия выделила часть малых кораблей в состав Двинской флотилии, которая воевала с финскими добровольцами, а после признания учредительным собранием права на независимость Финляндии в границах бывшего великого княжества до 1864 года боевые действия прекратились, а русские войска были выведены из Южной Финляндии только летом 1922 года.

К 1920 году ситуация с антиправительственными выступлениями нормализировалась, как благодаря начавшимся в государстве реформам, так и благодаря созданию коалиционного правительства, в которое вошли многие представители противоборствующих сил.

Но от флотилии к этому времени осталось не много. «Варяг» еще в ноябре 1917 года убыл на ремонт в Англию (в то время отношения с «союзниками» не вызывали опасений), после того как наскочил на подводные камни; но отношения с Британией вскоре сильно ухудшились, и корабль был захвачен англичанами и через некоторое время продан на слом. При следовании к месту разборки «Варяг» сел на камни. Попытки снять его не увенчались успехом. Разобрали легендарный корабль прямо на месте только к 1925 году.

Последние дни крейсера "Варяг", начало 20-х годов.

Из «богинь» в лучшем состоянии находилась «Аврора», а «Диану» решили использовать как источник запчастей для «сестры»; правда, сам корабль до 1924 года из состава бригады не выводили. Интересно, что ремонт решили проводить на Мурмане, а самым боеготовым кораблем оказался вышедший из капитального ремонта только в середине 1917 года «Аскольд»: он и стал флагманом флотилии.

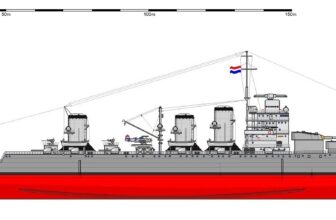

Флагман флотилии СЛО в 1919–1923 г.г., бронепалубный крейсер "Аскольд". Лето 1921 г.

Что же до ЭМ, то более или менее боеготовыми оказались ЭМ, которые пришли с сибирской флотилии, а «Громящий», а последний «Сокол» после легкого ремонта перевели в разряд тральщиков.

Что касается ледоколов то в составе флотилии остались только корабли типа «Вайгач» («Соловей Будимирович» и «Таймыр») и ледорез «Литке» (ех-«Канада»), все остальные ледоколы кроме 2 портовых оказались в составе управления северного морского пути.

Из посыльных судов только «Ярославна» осталась в данном статусе; после перевооружения летом 1920 года она входила в состав бригады крейсеров. «Купава» стала плавбазой ПЛ, все остальные корабли были переданы частным владельцам.

С тральщиками тоже было не все гладко. Из 12 «Бомбардиров» осталось только 4; вместе с 4 норвежскими траулерами и 4 бывшими ЭМ, которые переквалифицировали в тральщики, они составляли все тральные силы флотилии.

В 1922 году наконец-то флотилию усилии «новыми» кораблями: в этот год в состав флотилии перешли 7 устаревших ЭМ типа «Инженер-механик Зверев». В следующем году после вступления в строй Балтфлота лодок типа «Б», были переведены 3 ПЛ типа «Барс». А весной 1923 вместе с броненосным крейсером «Витязь», который прошел капитальный ремонт и перевооружение в Николаеве, пришли 3 ЭМ типа «Финн» (в составе минного отряда они использовались как лидеры дивизионов), а старые типа «Кит» и «Форель» стали сторожевыми судами.

Правда, на этом запал у командования ВМС закончился: страна еще не оправилась от гражданской и первой мировой, к тому же надо было усиливать другие группировки. Также была законсервирована база в Александровске.

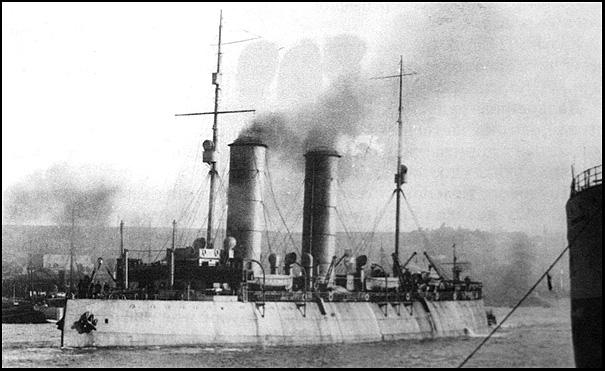

Крейсера "Аврора" и "Витязь" в Архангельске, 1924 г.

Никаких потерь по Вашингтонскому соглашению флотилия вследствие отсутствия крупных кораблей не понесла.

Правда, большинство кораблей все же подверглись модернизации, но об этом позднее.

В заключение хотелось бы заметить такой факт, что из всех кораблей, которые участвовали в ПМВ, именно корабли флотилии СЛО сохранились лучше всего и теперь крейсер "Аврора" и ледокол "Святогор" так же, как 100 лет назад на рейде Романова-на-Мурмане, стоят практически рядом в Санкт-Петербурге.

Вот такое вот совпадение.

Корабельный состав флотилии СЛО на 1 июня 1923 года.

Бригада крейсеров: БРКР «Витязь», БПКР «Аскольд», «Аврора», «Диана» (на консервации с 1920 г), ПС «Ярославна». Минная бригада: 3 дивизиона ЭМ (9 типа «Инженер-механик Зверев», 3 типа «Финн»). Отдельный дивизион сторожевых ледоколов (2 типа «Вайгач»), 2 дивизиона ПЛ (3 типа «Барс», 1 типа «Святой Георг», 1 типа 27, 3 типа «Касатка» – последние 3 числились учебными и в море не выходили), 2 дивизиона тральщиков – 12 ед. (4 типа «Бомбардир», 4 типа «Т», 5 из старых ЭМ 2 типа «Кит», 2 типа «Форель», 1 типа «Сокол»), отряд МЗ (3 ед). 2 дивизиона катеров-истребителей (20 ед). Вспомогательные суда –15 ед.