Машина, пошедшая в серию как ИС-85, воспринималась как временное решение уже в момент подписания постановления Государственного комитета обороны (ГКО) №4043 «О производстве танков ИС». Советские военные справедливо считали основное вооружение этого танка — 85-мм орудие Д-5Т — недостаточно мощным. Это продемонстрировал опыт столкновений с новыми образцами немецкой бронетанковой техники на Курской дуге. Поэтому ИС-85, он же ИС-1, был выпущен тиражом чуть больше 100 штук. Основным же тяжёлым танком Красной армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны стал ИС-122, он же ИС-2. Интересно, что работы над этой машиной начались ещё до Курской битвы.

Плоды унификации

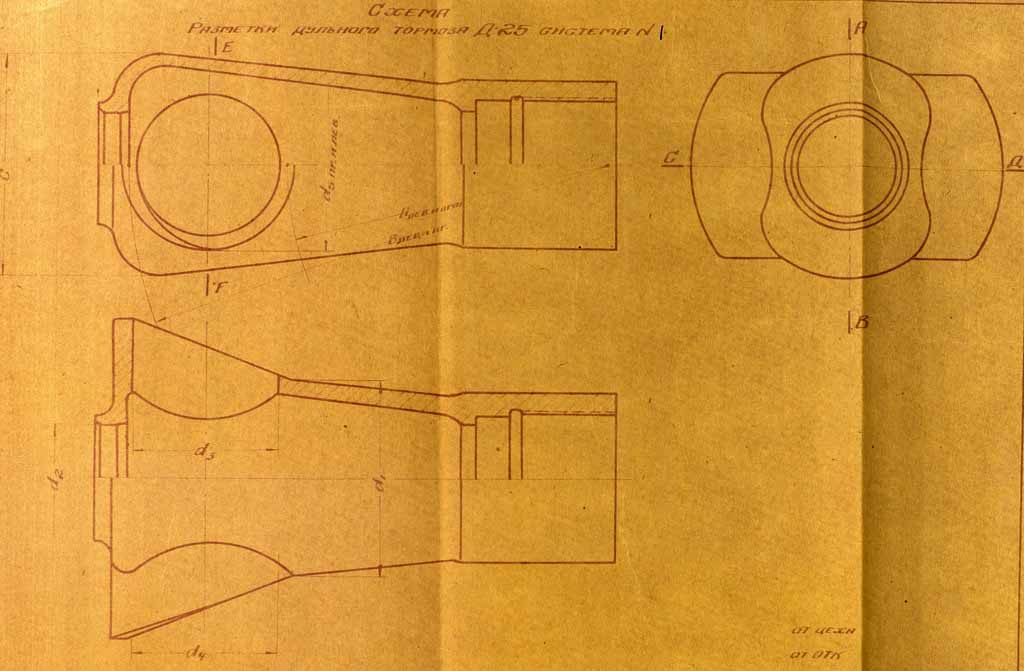

История создания ИС-2 началась с орудия, причём даже не танкового, а буксируемого. В октябре 1942 года конструкторское бюро (КБ) завода №8 представило серию эскизных проектов артиллерийских систем, унифицированных по лафетам. 4 проекта базировались на лафете 122-мм гаубицы М-30. В одном из вариантов на модернизированный лафет М-30 накладывался ствол 122-мм корпусной пушки А-19. Полученная система получилась достаточно компактной и лёгкой. Предлагались разные варианты переделки этого орудия, включая укорочение ствола на 800 мм. Все варианты предлагалось оснастить двухкамерным дульным тормозом.

Проект наложения модифицированного ствола 122-мм пушки А-19 на лафет М-30. Октбярь1942 года

Уже через месяц, в ноябре 1942 года, завод №8 разделили на два предприятия. Конструкторский коллектив во главе с Ф.Ф. Петровым, который разработал упомянутую серию проектов, продолжил работать на заводе №9. В феврале 1943 года была утверждена постройка опытного образца 122-мм орудия, получившего обозначение Д-2. В серию орудие не пошло, но испытывалось до 1945 года. В отличие от первоначального проекта Д-2 имела ствол-моноблок. По сравнению с А-19 длина ствола Д-2 была чуть меньше — 5520 мм против 5650 мм.

В танковом вооружении происходила похожая унификация. В апреле 1943 года начались работы по системе Д-5. КБ завода №9 разработало её таким образом, что имелась возможность использовать стволы разных калибров. Приоритетными являлись орудия калибра 85-мм с баллистикой зенитной пушки 52-К и 122 мм с баллистикой гаубицы М-30. Тем не менее ещё на этом этапе Петров и его коллеги заложили в конструкцию Д-5 возможность «принять» и более мощные орудия. В перечне возможных стволов для неё были 107-мм пушка М-60, 122-мм пушка А-19 и 152-мм гаубица М-10.

После попадания снаряда А-19 в башню «Тигра» её отнесло на полметра назад

Калибр 107 мм довольно быстро выпал из списка, по нему даже не стали проводить опытных работ. Со стволом М-10 позже был разработан технический проект самоходной пушки Д-15, в металле его строить не стали. А вот с системой А-19 события развивались по другому сценарию.

Испытания обстрелом немецкого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E показали, насколько мощным орудием является A-19. Первое же попадание в башню, произведённое с дистанции в полтора километра, привело к отрыву куска брони 580×230 мм. Башню немецкого тяжёлого танка сорвало с погона и на 540 мм сдвинуло назад.

5 мая 1943 года было подписано постановление ГКО №3290 «О восстановлении производства 122-мм корпусных пушек образца 1931/37 года и изготовлении опытных образцов лёгких корпусных пушек». Так началась история разработки 100-мм орудия БС-3, официально полевой пушки, но фактически противотанковой. Кроме того, 122-мм орудия Д-2, М5 разработки КБ завода №172 и С-4 разработки ЦАКБ также разрабатывались для борьбы с танками.

Наконец, в мае-июне 1943 года КБ завода №9 в инициативном порядке начало разработку 122-мм танковой пушки с баллистикой А-19. Одним словом, итоги Курской битвы дали лишь дополнительный толчок к развитию танкового орудия.

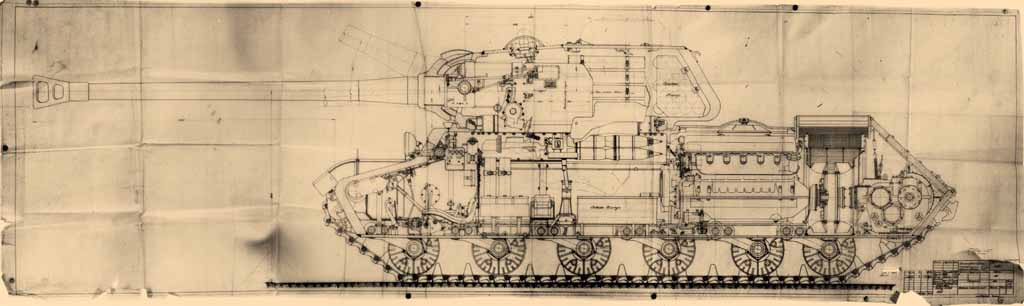

Проект установки 122 мм танковой пушки в башне танка ИС. Подпись Котина на документе поставлена 17 июля 1943 года, Шашмурин и остальные расписались ещё раньше — 14 июля

Эскизный проект «установки 122 мм танковой пушки в башне танка «ИС» был подготовлен КБ завода №9 совместно с КБ завода №100 к середине июля 1943 года. Работы велись в инициативном порядке. Со стороны челябинского завода работу курировал Ж.Я. Котин, ведущим инженером выступал Н.Ф. Шашмурин.

Система на тот момент не имела обозначения. При её создании максимально использовался опыт, полученный при проектировании Д-2. В том числе и поэтому танковая система отличалась от А-19 длиной ствола. Кроме того, как и Д-2, танковое орудие имело ствол-моноблок, а для снижения усилия при откате получило массивный дульный тормоз Т-образной формы. Благодаря ему сопротивление откату почти совпало с аналогичным показателем у Д-5Т, и это при том, что масса качающейся части 122-мм пушки была на 900 килограмм тяжелее, чем у 85-мм системы! Гораздо большая по размерам и массе система имела длину отката 550 мм, что позволяло свободно разместить её внутри башни ИС.

Схема первого варианта дульного тормоза

Обо всей этой работе не знали даже в Главном бронетанковом управлении Красной армии (ГБТУ КА). В докладе, который 20 июля 1943 года подготовил инженер-полковник С.А. Афонин, нет ни слова о совместной работе завода №9 и завода №100. В документе лишь предлагалось ставить в ИС пушку калибра 100-122 мм, чтобы надёжно поражать лобовую броню немецкой САУ Ferdinand, а упоминались в этой связи разработки Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ). Судя по всему, уже тогда начались работы по системе С-34. Но даже в середине сентября работы ЦАКБ находились в зачаточном состоянии.

Совсем иначе продвигалась совместная разработка завода №9 и завода №100. К сентябрю 1943 года инициативный проект был официально одобрен, система получила обозначение Д-25. Указанные в постановлении ГКО №4043 жёсткие сроки изготовления опытного образца ИС с Д-25 отражали реально сложившееся к тому времени положение дел. К 4 сентября эскизная проработка танковой системы уже подходила к завершению, оставалось изготовить её в металле и испытать.

Опытный танк Объект 240, Челябинск, октябрь 1943 года

Танк, получивший обозначение Объект 240, с нуля не строился. За основу был взят второй опытный образец Объекта 237. Правда, с началом переделок случилась небольшая заминка: 8 сентября танк осматривал Сталин. Опытный образец орудия Д-25 на заводе №100 ожидали получить к 13 числу.

К этому времени уже поднимался вопрос модернизации новой системы. Слабым местом А-19 была низкая скорострельность (не более 3-4 выстрелов в минуту), обусловленная в том числе раздельным заряжанием. А в башне и этот невысокий показатель уменьшился бы. Ещё в начале сентября 1943 года был поднят вопрос об установке на Д-25 клинового затвора. С этим требованием КБ завода №9 согласилось, но на перепроектирование требовалось время. Артком ГАУ требовал разработать два варианта затвора — с вертикальным и горизонтальным расположением. В письме от 15 сентября 1943 года генерал-лейтенант Хохлов предлагал использовать клиновой затвор от 152-мм гаубицы НГ, советской вариации на тему 15 cm sFH 18. В любом случае завершение работ по этому направлению ожидалось никак не раньше 15 октября.

Ещё одним способом решения вопроса увеличения скорострельности могла стать механизация подачи боеприпасов. К этой работе было привлечено ЦКБ-19, которое занималось железнодорожными артиллерийскими системами. Правда, дальше слов работа в этом направлении тогда не продвинулась.

Вид спереди, хорошо виден дульный тормоз первого типа

Первый опытный образец системы Д-25 был готов к 15 сентября 1943 года. С 16 по 23 сентября он прошёл этап заводских испытаний из 96 выстрелов. Сама система испытания выдержала, но не её дульный тормоз. Инженер-полковник Абрамов, исполнявший обязанности военпреда на заводе №9, в докладной записке сообщал, что в ходе испытаний произошла деформация дульного тормоза. 25 сентября систему отправили в Челябинск, а на заводе №9 закипела работа по проектированию нового дульного тормоза.

Установка новой системы не требовала серьёзных переделок, и внешний вид танка, по сравнению с предыдущей конфигурацией, изменился мало

Монтаж Д-25 в Объект 240 был закончен к 30 сентября 1943 года. На опытной машине пришлось отказаться от кормового пулемёта, сама же пулемётная установка осталась на месте. Боевая масса танка выросла до 45,5-46 тонн, при этом ожидалось серьёзное ухудшение динамических характеристик. Например, вместо 37 км/ч максимальная скорость должна была составить меньше 32,5 км/ч. Уменьшился и боекомплект — до 28 выстрелов. В связи с установкой более мощной системы вытяжной вентилятор на крыше башни был заменён на более мощный.

Ещё один ракурс, на котором хорошо виден дульный тормоз

После завершения монтажа системы были проведены заводские испытания. В ходе них танк проехал до заводского тира и обратно на завод №100, всего 13 километров. Испытания стрельбой чуть не закончились трагедией. Деформированный дульный тормоз при стрельбе разорвало. Одним из осколков чуть не убило присутствовавшего на испытаниях Петра Ворошилова, приёмного сына Климента Ворошилова, который играл важную роль в программе создания тяжёлых танков КВ и ИС. На этом огневые испытания временно прекратились. Кстати, для Петра Климентьевича это был уже второй подобный случай — до того рядом с его головой пролетала крышка ствола с КВ-2 У-4.

Качественное развитие

Следом за заводскими испытаниями последовали испытания государственные. Для их проведения в Челябинск прибыла комиссия, которую возглавил Афонин, к тому моменту получивший звание генерал-майора инженерно-танковой службы. Помимо него и уже упомянутого Петра Ворошилова, в комиссию вошли Котин, директор Челябинского Кировского завода (ЧКЗ) И.М. Зальцман, начальник ОКБ завода №100 А.С. Ермолаев, представители Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП) и ГБТУ КА.

Эти испытания фактически стали продолжением первого этапа, по итогам которого Объект 237 был принят на вооружение Красной армии. К моменту начала нового этапа Объект 240, он же бывший Объект 237 №2, прошёл 355 километров. Вместе с ним на второй этап вышел и первый образец, к тому моменту прошедший 750 километров.

Любопытный факт: в отчёте по государственным испытаниям первый образец упоминается как ИС, а второй — как ИС-3. Это был уже второй раз, когда индекс «ИС-3» использовали в отношении танков семейства ИС.

Помимо нового орудия, Объект 240 отличается отсутствием кормового пулемёта

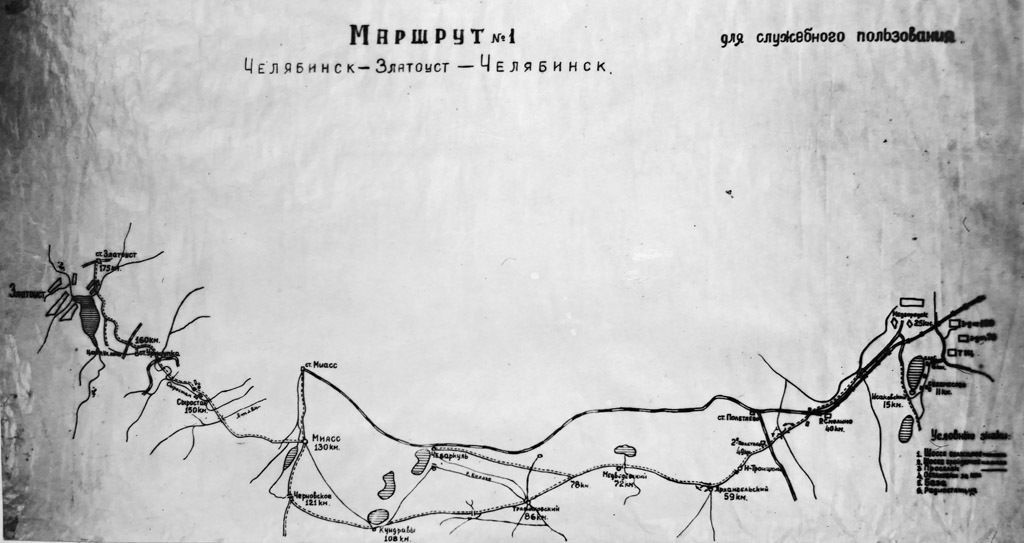

На сей раз испытания выглядели весьма необычно. Первым участком стало преодоление маршрута Челябинск-Златоуст-Челябинск. В ходе пробега, начавшегося 1 октября у ворот завода №100 и там же закончившегося 4 числа, танки прошли 345 километров, из них 178 по шоссе. Средняя скорость чистого движения для Объекта 240 составила 18,1 км/ч, а Объекта 237 — 21,5 км/ч. С технической скоростью ситуация оказалась противоположной: для Объекта 237 она составила 10,7 км/ч, а для Объекта 240 — 15,8 км/ч. Первый танк неоднократно останавливался из-за различных неисправностей.

Один из двух маршрутов, которые Объект 237 и Объект 240 прошли совместно

Рядом с деревней Сыростан Объект 237 разрушил деревянный мост. Объект 240 пришлось использовать в качестве эвакуатора. Двигатель у застрявшей машины не заводился, силами второго танка носовую часть Объекта 237 стянули с опоры моста, после чего развернули вдоль реки. Машина завелась и выбралась из западни.

Вторая нештатная ситуация с Объектом 237 случилась в районе села Кундровы, где танк застрял в канаве. Из-за пробуксовывавших гусениц самостоятельно выбраться машина не смогла, и снова на помощь пришёл Объект 240. При обходе канавы застряли оба танка, выйти из неё удалось при помощи брёвен, прикреплённых к гусеницам.

Объект 240 в роли эвакуатора

Второй этап государственных испытаний включал пробег по маршруту Челябинск-Синеглазово-Челябинск и проходил 6 октября. На этот раз из 111 километров по шоссе было пройдено лишь 10, ещё 20 км танки прошли по просёлку, а остальное расстояние — по целине. На сей раз Объект 240 из-за технических проблем показал себя хуже. В целом же испытания показали, что опасения по поводу серьёзного снижения динамических характеристик были напрасными. На просёлке средняя скорость обеих машин оказалась одинаковой, а по надёжности они превосходили КВ-1с. Конструкторы вполне справились со своей задачей: при более мощном вооружении надёжность нового танка не снизилась, а динамические характеристики почти не ухудшились.

Испытания Объекта 240 продолжились, за октябрь он преодолел 1263 километра, из которых 714 по шоссе, 468 по просёлку и 81 по целине.

Использование брёвен для самовытаскивания

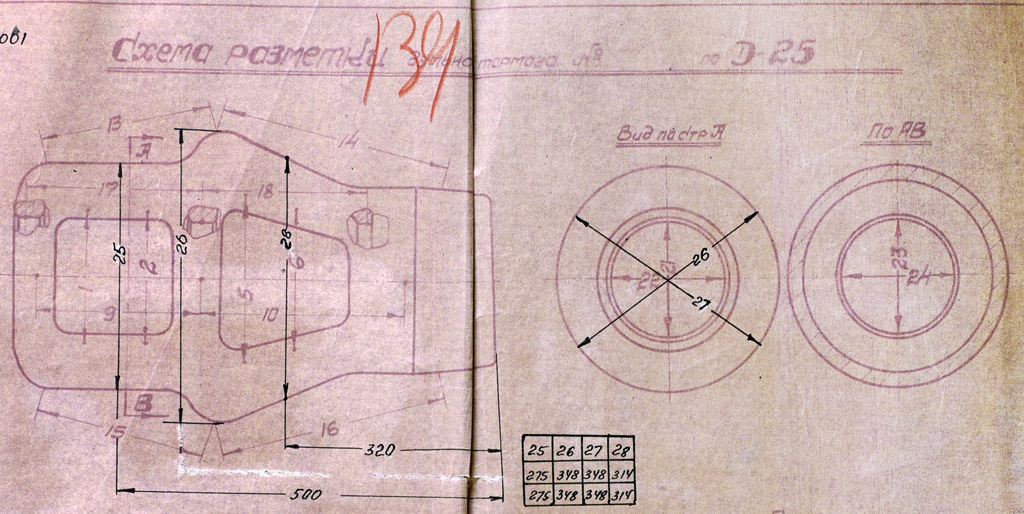

Пока в Челябинске продолжались ходовые испытания, в Свердловске спешно решали возникшую проблему с дульным тормозом. Решение подсмотрели у немцев. Взяв за основу дульный тормоз орудия 8.8 cm Pak 43 L/71 самоходной установки Ferdinand, советские конструкторы разработали новый дульный тормоз. Его так и назвали — «типа Фердинанд». 10 октября новый дульный тормоз установили на орудие Д-2 и провели испытания в объёме 30 выстрелов. Новый дульный тормоз оказался более надёжным. Как раз в это время Объект 240 11 октября направили на Гороховецкий артиллерийский научно-испытательный опытный полигон (АНИОП) для прохождения испытаний стрельбой. Дульный тормоз срочно был отправлен из Свердловска прямо в Мулино.

Схема дульного тормоза типа «Фердинанд»

На Гороховецкий АНИОП Объект 240 прибыл 18 октября 1943 года, на следующий день поступил и дульный тормоз.

В отчёте АНИОП указано, что система Д-25Т представляла собой наложение укороченного на 245 мм ствола А-19 на люльку Д-5Т. Очевидно, это ошибка. Как уже рассказывалось выше, при разработке Д-25 использовался ствол от Д-2. Отсюда, собственно, и обозначение системы (Д-25 — Д-2 на люльке Д-5, аналогичное обозначение получила система Д-15, то есть Д-1 на люльке Д-5). От А-19 система заимствовала боеприпасы, баллистику и поршневой затвор, сама же труба ствола была иная.

Интересно, что цифры по полной длине ствола отличаются: в инструкции по эксплуатации указаны 5850 мм, а в отчёте — 5924 мм. Разница в длине ствола без дульного тормоза составляла 130 мм, то есть чуть больше калибра орудия.

Объект 240 на Гороховецком АНИОП, октябрь 1942 года

В связи со спешкой первоначальную программу испытаний пришлось менять. На огневые испытания отводилось всего 3 дня. Для ускорения процесса ещё 16 числа были подобраны заряды. 18 октября систему разобрали и обмерили, а на следующий день начались стрельбы. Орудие уже было не новым: к началу испытаний на его счету имелось 172 боевых выстрела, из них большую часть сделали ещё в тот период, когда ствол принадлежал Д-2. В период с 19 по 21 октября было произведено 400 выстрелов, огонь вёлся на нормальном и усиленном зарядах, применялись как бронебойные, так и осколочно-фугасные снаряды. Выяснилось, что начальная скорость снаряда ниже, чем у А-19, на 2,2-2,65% — на эту разницу повлияла как разная длина ствола, так и то, что ствол испытываемой системы был не новым. К концу стрельб начальная скорость снизилась на 1%, что было в пределах нормы. Позже число произведённых из новой пушки выстрелов увеличилось до 474: 214 на усиленном заряде, 213 на полном и 47 на заряде №3.

Он же с дульным тормозом «типа Фердинанд», из-за спешки его даже толком не покрасили

В ходе огневых испытаний система продемонстрировала вполне достойную прочность. Исключением стал дульный тормоз. По итогам испытаний на нём образовалась трещина, правда, в отличие от первого типа дульного тормоза, разрушения не произошло. Комиссия дала указание улучшить конструкцию.

При испытаниях на скорострельность были получены результаты от 1 до 2 выстрелов в минуту (в зависимости от угла наклона орудия). Высокой оказалась кучность: она не уступала кучности А-19. Результаты по длине отката совпали с расчётными показателями. Вентиляция работала эффективно, что показали отдельные испытания.

Претензии имелись к кучности при стрельбе осколочно-фугасными снарядами. Также проблемы возникли при стрельбе с хода. Это, впрочем, с такой длиной ствола, его массой и калибром было вполне ожидаемо. Критике подверглась работа поворотного механизма. Усилия на маховике достигали 25 килограмм и, что ещё хуже, поворот происходил рывками. Не понравилась комиссии и установка прицела, расположенного слишком близко к орудию.

Треснувший дульный тормоз

Изучение боевого отделения проводилось в сравнении с Объектом 237, который изучался на АНИОП за 2 месяца до того. В связи с увеличением габаритов орудия объём боевого отделения уменьшился. Обойти пушку сзади теперь было невозможно. Из-за того, что расстояние от гильзоулавливателя до задней стенки уменьшилось с 450 до 200 мм, усложнилась работа заряжающего. При заряжании снаряд и заряд задевали заднюю укладку, чтобы этого избежать, требовалось делать лишние движения.

Кроме того, при заряжании немного сбивалась наводка прицела. Неудобство вызывала работа поршневого затвора. Он открывался вправо, что дополнительно усложняло работу заряжающего. Не очень удобными оказались и укладки зарядов на полу. 22 октября, даже после тренировки, расчёт так и не смог добиться скорострельности более 2-3 выстрелов минуту. Такой оказалась плата за серьёзное усиление вооружения.

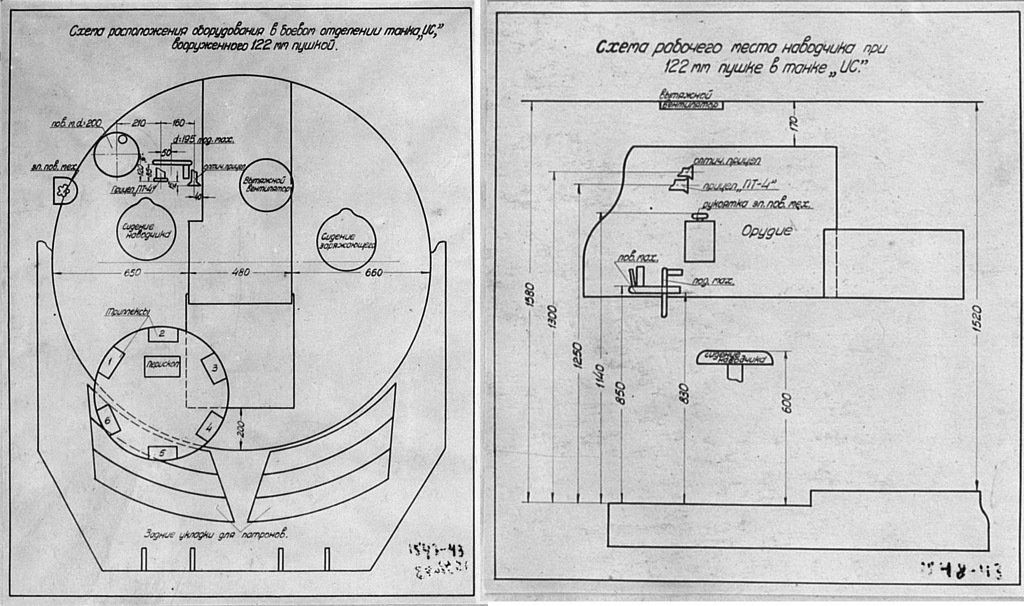

Схема боевого отделения Объекта 240

Несмотря на все проблемы и нарекания, пушка Д-25, по мнению комиссии, испытания выдержала. Разумеется, как в конструкцию системы, так и в конструкцию танка, требовалось внести некоторые изменения. Но после установки Д-25 не произошло существенного ухудшения характеристик танка, чего, судя по первоначальной переписке, специалисты немного опасались. Кроме того, даже со всеми выявленными недостатками орудие показало себя очень неплохо. Кучность новой системы вполне соответствовала кучности танковой пушки.

Новое орудие позволяло машине бороться с новейшими немецкими танками, прежде всего — «Пантерой». Уже осенью 1943 года было известно, что верхний лобовой лист нового немецкого среднего танка снаряд калибра 85 мм не пробивает. Для Д-25 броня «Пантеры» не представляла проблем даже на дистанциях более 1,5 километра, что подтвердили результаты обстрела трофейного танка в декабре 1943 года. На дистанции 800-1000 метров оказался уязвим и «Фердинанд».

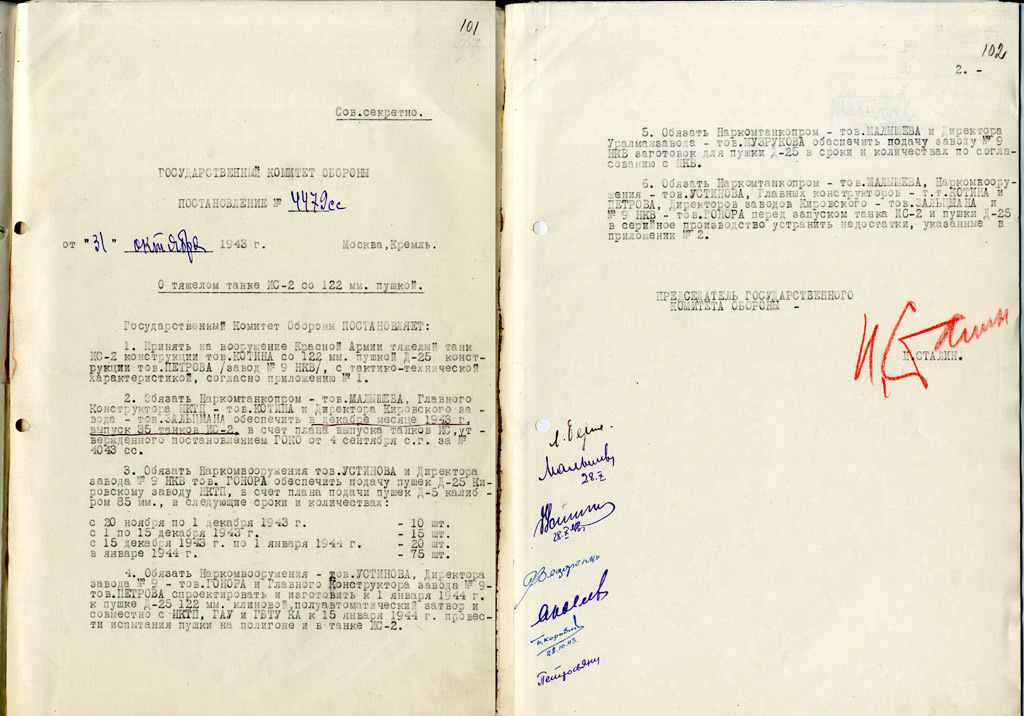

Текст постановления ГКО №4479сс «О тяжёлом танке ИС-2 со 122-мм пушкой»

Успешные результаты испытаний послужили сигналом для запуска Объекта 240 в серийное производство. 31 октября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №4479сс «О тяжёлом танке ИС-2 со 122-мм пушкой». Согласно ему, уже в декабре 1943 года должен был начаться выпуск первых танков данного типа. Что же касается Объекта 240, то он продолжил испытания. Эту машину, как и Объект 237, ожидали различные метаморфозы.

Автор благодарит Игоря Желтова (г. Москва) и Кирилла Кокшарова (г. Челябинск) за помощь в подготовке данного материала.

Источник — https://warspot.ru/11233-is-s-tyazhyolym-vooruzheniem

++++++++++

++++++++++

Просто не могу понять, как

Просто не могу понять, как люди вообще могли работать в тех условиях, которые были в военные годы! Холод, голод, работа в 2-3 смены, а после работы еще другие добровольно-обязательные дела! Бомбежки и обстрелы, опять же… За опоздание — под суд за вредительство… И ко всему этому надо как-то жить, содержать родню. Мне вообще трудно понять, как люди ухитрялись выживать в таких условиях.

Еще один вопрос! Нет ли отечественных сведений, какой процент ленд-лизовских комплектующих и материалов был в отечественной технике?

Рейхс-маршал пишет: Просто не[quote=Рейхс-маршал] Просто не могу понять, как люди вообще могли работать в тех условиях, которые были в военные годы! Холод, голод, работа в 2-3 смены, а после работы еще другие добровольно-обязательные дела! Бомбежки и обстрелы, опять же… За опоздание — под суд за вредительство… И ко всему этому надо как-то жить, содержать родню. Мне вообще трудно понять, как люди ухитрялись выживать в таких условиях. [/quote] Не нужно сгущакть краски над и без того гнусной реальностью. Да, трудовой подвиг имел место. Но! Как результат перевода промышленности на работу в две 12-ти часовые смены, наполнения её неквалифицированными работниками, нереальностью спускаемых сверху планов(в духе «строителей коммунизма») качество продукции получили соответствующее… На ВСЕХ заводах! «За опоздание— под суд» тоже мало помогало. Тут (или не тут?) кто то приводил такие данные: (С)»- данные по текучке за 43 год по УВЗ (год не худший) всего принято рабочих — 7261, всего убыло — 8631. Основные причины утечки рабсилы: дезертирство (самовольный уход с производства) — 39% увольнение о болезни (по причине плохих жилищно-бытовых условий) — 12% смертность (по причине плохих жилищно-бытовых условий) — 10% призыв в Кр. Армию — 10%» Как видите народ драпал не стесняясь! И мёр и болел… За один только год по этим… Подробнее »

ЗЫ»: кстати, кто то тут ещё в

ЗЫ»: кстати, кто то тут ещё в порядке альтернативы предлагал выпускать «по лицензии» образцы немецкой и американской техники и вооружения? — Ну и? Могли бы они у нас выпускаться то в войну? Свои то производили только по прицине их полной «деревянности» и «кувалдосборчатости», где ж тут выдержать германскую или американскую технологии?

«Просто не могу понять, как

"Просто не могу понять, как люди вообще могли работать в тех условиях, которые были в военные годы! Холод, голод, работа в 2-3 смены, а после работы еще другие добровольно-обязательные дела! Бомбежки и обстрелы, опять же… За опоздание — под суд за вредительство… И ко всему этому надо как-то жить, содержать родню. Мне вообще трудно понять, как люди ухитрялись выживать в таких условиях."

Так выбора у людей не было. Вот и умудрялись. Для кого то такие условия очень не хорошо аукнулись в плане здоровья спустя некоторое время. С другой стороны и перед войной народ в СССР никто роскошеством типа черной или красной икры на столе не баловал и люди привыкли обходиться минимумом.

"Еще один вопрос! Нет ли отечественных сведений, какой процент ленд-лизовских комплектующих и материалов был в отечественной технике?"

Вот тут есть кое что:

http://statehistory.ru/35/Lend-liz—Mify-i-realnost/

Есть полные сводки поставок

Есть полные сводки поставок по ленд-лизу, я их выкладывал. Сравните с производством.

А если вкратце — то половина аллюминия, 45% меди, 55% олова и 75% кобальта.

К сожалению, СУММАРНЫЕ цифры К сожалению, СУММАРНЫЕ цифры поставок по ленд-лизу не дают истинного представления о роли импорта в годы войны, т.к. сами поставки (да и собственное советское производство тоже) имели крайне неравномерный характер. На наиболее сложный для СССР период 1941-42 гг. приходился откровенный мизер поставок, в то время как к концу войны на СССР обрушился вал импорта, который, кстати в значительной мере не то что практически (сырье, поставленное в конце 1944 г. и позже чисто технически не успевало быть использованным для создания вооружения и боеприпасов, которые бы успели на фронт до конца войны), но даже и теоретически (поставки, произведенные уже после победы над Германией или даже после победы над Японией). Например, всего танков из США в СССР было поставлено 6,9 тыс. шт. Вроде бы не мало — примерно столько выдавал в год крупнейший советский танковый завод №183. Или, например, это больше, чем "Уралмаш" выпустил всего танков и САУ за годы войны. Но с другой стороны, во времени американские поставки танков распределялись следующим образом: 1941 год — 0 (ноль), 1942 год — 26,5% от общего числа поставленных из США танков, 1943 год — 13%, 1944 год — 49,2%, 1945 год — 11,3%. т.е. 60% поставок танков из США пришлись на… Подробнее »

Я не имел в виду объемы самих

Я не имел в виду объемы самих поставок. Я имел в виду то, что значительная часть сырьевых материалов на наши заводы поставлялась из госрезервов (как минимум до весны 1943 г.), созданных еще до войны. В то же время часть материалов по ленд-лизу также могла использоваться для пополнения госрезервов. Меня интересует, какая часть поставленных по ленд-лизу материалов была реально использована, на каких заводах и в какие сроки. Впрочем, ИМХО, такую работу еще предстоит провести.

А не было в госрезерве

А не было в госрезерве цветных металлов и прочего. Что же касается общих объемов госрезерва…

С учетом же что госрезерв понес потери в 1941-1942, соотношение в общем следующее:

— По мясу, госрезерв составлял лишь несколько процентов от ленд-лиза (который в свою очередь составлял 80% советского производства мяса)

— По сахару, госрезерв составлял 50% поставок по ленд-лизу

— По нефтепродуктам — около 60% от поставок по ленд-лизу

В общем, доля госрезерва была… невелика.

А не было в госрезерве А не было в госрезерве цветных металлов и прочего "История второй мировой войны 1939-1945", том 3, с.387: "В стране запасались чугун, сталь, прокат, алюминий, медь, цинк, свинец, олово, кобальт, ферровольфрам, ферромолибден, феррохром, кадмий, висмут и т.п. Создавались запасы нефти и угля, продукции легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства. С 1939 г. по январь 1939 г. по январь 1941 г. государственные резервы и мобилизационные запасы увеличились: по чугуну — в 5 раз, прокату — в 2 раза, меди — более чем в 2 раза, цинку — в 2,2 раза, свинцу — в 1,6 раза. … К 1 января 1941 г. государство запасло ржи, пшеницы, овса, муки и круп 6162 тыс. тонн… Продуктов нефти было оставлено в резерве 1,6 млн. тонн. Мобилизационные запасы черных металлов по состоянию на 1 января 1941 г. составляли: чугуна — 177 тыс. тонн, рядового проката — 203,7 тыс. тонн" С учетом же что госрезерв понес потери в 1941-1942 вообще по интернету гуляет табличка "Изменение объема запасов по отношению к их наличию на 1 января 1941 г.". поскольку госрезервы в 1943-45 гг. накапливались в т.ч. и за счет импорта, то приведу данные только за 1.01.1942 и 1.01.1943 г.: хлеб — 107,7% и 122,5% мясные… Подробнее »

Я вам уже приводил полную

Я вам уже приводил полную сводку поставок по ленд-лизу. Только с июня по сентябрь 1941 было отправлено 166000 тонн.

А уже с октября 1941 по июнь 1942 — 1,452 миллиона тонн.

С 1 июля 1942 по июнь 1943 — 3,05 миллиона тонн.

С 1 июля 1943 по июнь 1944 — 5,74 миллиона тонн.

С июля 1944 по май 1945 — 5,532 миллиона тонн

Т.е. в период до июня 1943 было поставлено 5,65 миллионов тонн грузов. Т.е. примерно 1/3 всего поставленного в принципе. Поэтому можно сразу сказать, что:

Абсолютно ложное утверждение.

эка вы ловко цифрами эка вы ловко цифрами манипулируете, коллега! Я вам уже приводил полную сводку поставок по ленд-лизу. Только с июня по сентябрь 1941 было отправлено 166000 тонн во-первых, это еще не был ленд-лиз. закон о ленд-лизе был распространен на СССР лишь в конце октября 1941 года. до этого поставки из США и Великобритании в СССР осуществлялись на платной основе. причем, как вы понимаете, альтруистов в мире мало, и оплату СССР должен был осуществлять не абы чем, не по принципу "на тебе, Боже, что мне негоже", а теми средствами и ресурсами, которые были востребованы экономиками США и Англии. т.е. по своей сути это была обычная ВЗАИМОвыгодная торговля во-вторых, дата ОТПРАВКИ грузов, указанная в диапазоне "только с июня по сентябрь 1941" несколько искажает суть происходящего. так, первый конвой из Англии в СССР пришел 11 октября 1941 г. т.е., конечно, да, чтобы прибыть в Архангельск в начале октября, надо было отбыть из Англии в указанный диапазон — "с июня по сентябрь". только вот боюсь, ни июнь, ни июль, ни даже август к делу отношения не имеют А уже с октября 1941 по июнь 1942 — 1,452 миллиона тонн. С 1 июля 1942 по июнь 1943 — 3,05 миллиона тонн. С 1… Подробнее »

адмирал бенбоу пишет: эка вы [quote=адмирал бенбоу] эка вы ловко цифрами манипулируете, коллега! Я вам уже приводил полную сводку поставок по ленд-лизу. Только с июня по сентябрь 1941 было отправлено 166000 тонн во-первых, это еще не был ленд-лиз. закон о ленд-лизе был распространен на СССР лишь в конце октября 1941 года. до этого поставки из США и Великобритании в СССР осуществлялись на платной основе. причем, как вы понимаете, альтруистов в мире мало, и оплату СССР должен был осуществлять не абы чем, не по принципу "на тебе, Боже, что мне негоже", а теми средствами и ресурсами, которые были востребованы экономиками США и Англии. т.е. по своей сути это была обычная ВЗАИМОвыгодная торговля во-вторых, дата ОТПРАВКИ грузов, указанная в диапазоне "только с июня по сентябрь 1941" несколько искажает суть происходящего. так, первый конвой из Англии в СССР пришел 11 октября 1941 г. т.е., конечно, да, чтобы прибыть в Архангельск в начале октября, надо было отбыть из Англии в указанный диапазон — "с июня по сентябрь". только вот боюсь, ни июнь, ни июль, ни даже август к делу отношения не имеют А уже с октября 1941 по июнь 1942 — 1,452 миллиона тонн. С 1 июля 1942 по июнь 1943 — 3,05 миллиона… Подробнее »

Коллега Raikov именно что

Коллега Raikov именно что отправлено, учитывая очень длинный путь доставки и малую пропускную способность этих путей, до адресата грузы доходили с значительным опозданием. Иранский путь был еще не освоен, северный — Мурманск находился под немецкой угрозой, тяжелые условия полярной зимы, малая пропускная способность ЖД, дальний восток – удаленность, война США с Японией, и низкая пропускная способность ЖД.

С учетом же что госрезерв

Странно! Я думал, что он на Урале располагается. Или Вы имеете в виду, что его израсходовали? Не стоит также забывать, что и еду, и топливо да и все прочие материалы в СССР производились в течение всей войны, так что вопрос лишь в %-ном соотношении.

К тому же я поставил несколько более узкий вопрос: производство военной техники из импортных материалов.

В 1930-1940-ых ни на каком

В 1930-1940-ых ни на каком Урале госрезерв не располагался. Какой идиот его бы там располагал?

Вам приведено процентное отношение.

По аллюминию половина, по олову, меди, кобальту — более половины. Или вы что воображаете? Что Сталин заказывал материалы чтобы на них любоваться?

Raikov. пишет:

В 1930-1940-ых

[quote=Raikov.]

В 1930-1940-ых ни на каком Урале госрезерв не располагался. Какой идиот его бы там располагал?

[/quote]

Сталин и иже с ними

http://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/04.html

Сталин и иже с

Сталин и иже с ними

http://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/04.html

ну, мемуары Микояна в качестве первоисточника я бы поостерегся брать… с одной стороны, человек, безусловно, занимал ключевую должность в советском правительстве и по долгу службы знал об очень и очень многом. но с другой стороны, не следует забывать и о том, что в период борьбы с "культом личности" Микоян входил, пожалуй, в тройку главнейших "десталинизаторов" страны, поэтому на 100%-ную объективность в его мемуарах рассчитывать не приходится. а если вспомнить еще и о том, что опубликованные "мемуары" Микояна-старшего еще до отправки в печать были "творчески доработаны" Микояном-младшим, т.е. человеком не являвшимся непосредственным свидетелем описываемых событий…

По аллюминию половина, по

Есть ли данные про сталь?

Отнюдь! Просто есть стратегия использования госрезерва и сводится она к тому, что он должен быть полон, пока есть такая возможность. Я не в курсе насчет сырья, просто, например, в ВВС/ПВО СССР было на 09.05.1945 г. более 49 тыс. самолетов, но в боевых частях — всего ок. 15 тыс. из них (в ВВС/ВМФ США из 80 тыс. имевшихся самолетов в боевых частях было ок. 20-23 тыс.).

Странно! насколько мне известно, резервы всегда должны располагаться там, где наименее велика вероятность их поглощения боевыми действиями. Сейчас многие объекты расположены на Урале и в Сибири.

насколько мне известно,

насколько мне известно, резервы всегда должны располагаться там, где наименее велика вероятность их поглощения боевыми действиями. Сейчас многие объекты расположены на Урале и в Сибири

помимо требований "географической неуязвимости" районы размещения резервов имеют требовани и развитости инфраструктуры. инфраструктуры как для собственно размещения больших запасов материальных средств, так и ифраструктуры для оперативной транспортировки требуемых объемов этих материальных средств. и вот с точки зрения развитости инфраструктуры проецирование современной ситуации на довоенный период некорректно — в те годы указанные вами регионы были слабо развиты. поэтому-то основная масса резервов и была сосредоточена на пространстве восточнее Днепра и западнее Урала

Может быть перед войной никто

Может быть перед войной никто в СССР и в самом страшном сне не мог себе представить что немцы так быстро будут продвигаться в глубь советской территории и что они смогут вообще на столько далеко продвинуться и поэтому часть госрезерва разместили значительно западнее?

Вообще-то в СССР вполне

Вообще-то в СССР вполне допускалось то, что немцы продвинутся вплоть до Днепра и даже далее. В архивах МО РФ есть данные (к сожалению не могу кинуть ссылку), что Ржевско-Вязьменский рубеж обороны, на котором противник был остановлен в нач. августа, был размечен на картах еще до начала войны. Кроме того, о том же говорил В.М. Молотов в беседах с Ф. Чуевым (правда, уже после войны).

Неожиданностью стало то, что по всем довоенным планам сокрушать врага должно было наше контрнаступление (оно и началось 25 августа 1941 г., но закончилось провалом).

«Вообще-то в СССР вполне

"Вообще-то в СССР вполне допускалось то, что немцы продвинутся вплоть до Днепра и даже далее. В архивах МО РФ есть данные (к сожалению не могу кинуть ссылку), что Ржевско-Вязьменский рубеж обороны, на котором противник был остановлен в нач. августа, был размечен на картах еще до начала войны."

Сталинград всё же находится "не много" восточнее Ржевско-Вяземского рубежа. Мало вероятно что кто либо в СССР перед войной мог ожидать нечто подобное даже теоретически.

NF пишет:

Сталинград всё же

[quote=NF]

[/quote]

Так и Москва восточнее Вязьмы! Но вопросов, на которые нельзя было получить точных ответов, хватало. Так, к примеру, трудно было спрогнозировать, что понимая уже угрозу Германии, САСШ начнут вводить санкции против СССР. Нехватка ГСМ, о которых так много писали, это ведь была "заслуга" САСШ и только когда они поняли, что пахнет жаренным, бросились спасать себя, якобы помогая СССР, чтобы он сражался с Германией. Про это не надо забывать.

И тот же дизель В-2 — это не блажь и глупость, хотя со стороны выглядит именно так, а следствие американской политики, которая не позволила СССР решить проблемы с производством высокооктановых бензинов.

«Так, к примеру, трудно было

"Так, к примеру, трудно было спрогнозировать, что понимая уже угрозу Германии, САСШ начнут вводить санкции против СССР. Нехватка ГСМ, о которых так много писали, это ведь была "заслуга" САСШ и только когда они поняли, что пахнет жаренным, бросились спасать себя, якобы помогая СССР, чтобы он сражался с Германией. Про это не надо забывать."

Так я с этим и не спорю. Если бы США не заботились в первую очередь о себе, они бы СССР вообще не помогали.

"И тот же дизель В-2 — это не блажь и глупость, хотя со стороны выглядит именно так, а следствие американской политики, которая не позволила СССР решить проблемы с производством высокооктановых бензинов."

А разве нельзя было еще ранее обратиться за помощью к Франции, Италии или, в крайнем случае к той же Германии? Ведь авиационные двигателя во Франции и технологии для их производства закупали, к итальянцам по поводу торпед и крейсеров тоже обращались. Могли и по поводу переработки нефти обратиться. Для страховки хотя бы. На всякий случай.

В США собирались закупить

В США собирались закупить оборудование по нефтепереработке, но, введение морального эмбарга сильно подорвало планы по модернизации нефтехимии в СССР. Других стран способных в то время в короткие сроки поставить это оборудование просто не было.

А разве нельзя было еще ранее

А разве нельзя было еще ранее обратиться за помощью к Франции, Италии или, в крайнем случае к той же Германии? … Могли и по поводу переработки нефти обратиться.

США — крупнейшая нефтяная держава того времени — ей и карты в руки. а перечисленные вами страны имели мизерную добычу нефти, а остюда — отсутствие свободных мощностей по переработке нефти. грубо говоря, им самим не хватало

«США — крупнейшая нефтяная

"США — крупнейшая нефтяная держава того времени — ей и карты в руки."

Так карты то они эти когда хотели раздавали, когда хотели не раздавали.

"а перечисленные вами страны имели мизерную добычу нефти, а остюда — отсутствие свободных мощностей по переработке нефти. грубо говоря, им самим не хватало"

Эти страны сами действительно добывали мало нефти по скольку нефтяных месторождений на их территориях было очень мало и объёмы добываемой там нефти были очень маленькими. Но эти страны в мирное завозили довольно много нефти. За исключением пожалуй что Германии. И то немцы ближе к началу войны стали всё больше ориентироваться на синтетическое жидкое топливо. Но Франция и Италия завозили много нефти и переработка этой ввезённой нефти велась на территории этих стран. Стало быть и нефтеперегонное оборудование там имелось в достаточно большом количестве. Или и это оборудование завозили из США?

Так карты то они эти когда Так карты то они эти когда хотели раздавали, когда хотели не раздавали Становление советской нефтеперерабатывающей промышленности пришлось как раз на тот период, когда США "раздавали". проблемы начались в 1939-м: сначала, чуя надвигающуюся большую войну "буржуи-капиталисты", стали сокращать промышленный экспорт в целях первоочередного усиления собственной экономики, затем СССР сходил в "Освободительный поход" в Польшу, ну и под конец года начал "Зимнюю войну". т.е. по большому счету, лишены американских технологий мы были примерно 1,5-2 предвоенных года. не думаю, что за этот период можно было кардинально перестроить целую отрасль промышленности. тем более, что в указанный период времени мы уже имели не самые лучшие отношения с Италией, а с Францией… так Франция большую часть указанного промежутка времени либо сама хотела воевать с СССР, либо вообще уже не существовала как государство толком… Если же говорить о периоде до 1939 г., то тут надо учитывать, что хорошие взаимоотношения между СССР и Францией имели место преимущественно в первой половине 1930-х годов. А во второй половине Великобритания стала давить на Францию в целях сокращения сотрудничества Франции с СССР во всех областях. т.е. всё шло к тому, чтобы СССР сотрудничал с США. А сотрудничество в этой обоасти с Германией, как вы сами отметили,… Подробнее »

Рейхс-маршал пишет:

… В

[quote=Рейхс-маршал]

[/quote]

Не просто размечен, а сделана вся проектная документация и уже в начале мая 1941 года начались работы в поле

План обороны СССР 1941 года в случае нападения Германии

http://alternathistory.org.ua/plan-oborony-sssr-1941-goda-v-sluchae-napadeniya-germanii

Скажу больше, уже в 1939 году начались работы по строительству фундаментов заводов, подводка электричества, воды и прочего, а также подъездных путей, для тех заводв, которые были эвакуированы в 1941 году. Так что в такой ситуации, маловероятно нахождение складов госрезерва на европейской части территории СССР.

Что же до получения материалов по ленд-лизу, то также как заказ в свое время станков в Германии, он делался на случай уже тогда прогнозируемых планов, типа черчилевского "Немыслимого", что собственно и послужило причиной их неисполнения.

» Так что в такой ситуации,

" Так что в такой ситуации, маловероятно нахождение складов госрезерва на европейской части территории СССР."

Вадим. А разве склады с топливом, боеприпасами, запчастями и прочим располагавшиеся на европейской части СССР не относились к мобрезерву?

Есть ли данные про

Броневую сталь тоже поставляли. Помнится, Ю.Ладягин, ака SRL, на Ганзе в разделе Артиллерия приводил данные, но искать надо по его темам, а они вельми объемные, сотни страниц.

Жуков в мемуарах писал про

Жуков в мемуарах писал про броневой прокат из америки, только цензура выризала. Переиздали потом полные: "А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии"

Жуков в мемуарах писал про

Жуков в мемуарах писал про броневой прокат из америки, только цензура выризала. Переиздали потом полные: "А сколько они нам гнали листовой стали

При всём моём уважении к Георгию Константиновичу, вопросы производства металла в стране находились вне его компетенции. что-то, разумеется, слышал на совещаниях у Сталина, но конкретными данными не владел. да и сама фраза "А сколько они нам гнали листовой стали" — ни о чем, из серии: "много — это больше двух".

Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью

как показала практика — могли. другое дело, что по качеству исполения Т-34 выпуска 1945 г. и Т-34 выпуска 1942 г. — это небо и земля…

А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии

ну, в том же приказе "Ни шагу назад" про "изобилие" предельно ясно было сказано. Жуков сетует на литературу уже хрущевского периода

(Тема не указана)

P.S. По материалам.

По

P.S. По материалам.

По ленд-лизу было поставлено с 1941 по 1945 год:

— 2,5 миллионов тонн стали (в т.ч. 43000 тонн броневой)

— 16000 тонн ферросплавов

— 370000 тонн меди (во всех видах, включая провода и т.д.)

— 201000 тонн аллюминия (всех видов, включая фольгу)

— 54000 тонн цинка

— 18000 тонн молибдена

— 2 миллиона тонн нефтепродуктов

— Около 820000 тонн химикалий

— 4,2 миллиона тонн продовольствия всех видов.

КАК ПОСТУПАЛА ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ КАК ПОСТУПАЛА ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ В СССР ВО ВРЕМЕНИ Помощь Советскому Союзу и Великобритания, и США обещали сразу же после нападения на нашу страну гитлеровской Германии. Но вопрос о том, имеет ли смысл помогать и в какой мере, решил, как в свое время и для Великобритании, визит Гарри Гопкинса. Он прилетел в Москву через линию фронта в конце июля 1941 года в качестве личного представителя президента США. 30 и 31 июля Гопкинс встречался со Сталиным, на этих встречах договорились о проведении совещания представителей трех держав. Первая конференция с участием СССР, США и Великобритании проходила в Москве с 29 сентября по 1 октября 1941 года. На ней, кроме общих договоренностей, 1 октября был подписан Первый протокол о военных поставках по 30 июня 1942 года. Это был документ не внешнеполитического, а внешнеэкономического ведомства, в котором конкретно, в штуках и тоннах в единицу времени были зафиксированы объемы военной помощи нашей стране. Обязательства эти, однако, полностью не выполнялись по многим причинам ни в период действия Первого протокола, ни Второго, который длился с 1 июля 1942 года по 30 июня 1943-го. Только в Третий протокольный период (1.07.43 г. – 30.06.44 г.) график поставок стал выполняться, а в Четвертый превысил намеченные объемы… Подробнее »

«17 апреля 1945 г., за два с половиной месяца до окончания действия Лондонского (III) протокола, советская делегация подписала Оттавский (IV) протокол. Остановимся на перипетиях подписания этого последнего протокола по ленд-лизу.

Заявка по Оттавскому (IV) протоколу стала поводом для большого политического скандала. Советская сторона пожелала получить 50 дизельных судовых двигателей, которые были направлены на верфи. Однако, как выяснили американцы, только 3 из них были установлены на корабли, остальные не использовались и ржавели. Еще раньше дипломаты США и Великобритании, аккредитованные в Москве, отмечали появление ленд-лизовских поставок, предназначенных исключительно для нужд армии, в закрытых магазинах и на «черном рынке», а отдельные виды продовольствия выдавались и гражданскому населению[238].

Из-за перечисленных фактов нарушения договоренности все дополнительные заявки подверглись пересмотру и проверке на необходимость. Так, главе американской военной миссии стало известно об использовании ленд-лизовского алюминия в качестве настилов на причалах и в товарных складах, о неумении советской стороны запустить в производство работающие на американском оборудовании нефтеперерабатывающий и шинный заводы и о продаже Советским Союзом ленд-лизовских грузов в третьи страны. Поэтому, когда в начале 1944 г. был представлен проект Оттавского (IV) протокола, ОКНШ выступил за прекращение поставок в СССР[239].»

Бутенина Н. В. Ленд-лиз: сделка века.

+++++++++++++++