Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой подцикл про войны Петра I, и сегодня речь пойдет о начале Великой Северной войны. Рассказано будет о раскладе сил к началу конфликта, первых сражениях, и первых заметных отличиях от реала в Нарвской битве.

Содержание

Шведская империя

К началу XVIII века самым сильным и влиятельным государством, неоспоримым гегемоном Балтики (или, по крайней мере, ее берегов) [1] была Швеция. За прошедшее столетие она практически постоянно вела войны, за редким исключением одерживала победы в сражениях, и добилась того, что устья всех крупных рек на Балтике находились под ее контролем, и посредством таможен и пошлин приносили в казну немалые прибыли. Учитывая, что сами шведы торговлю не вели, уступив ее голландцам и англичанам, это не вызвало особых нареканий государств, расположенных вне бассейна Балтийского моря. Зато непосредственно балтийские страны были, мягко говоря, недовольны. Недовольна была Речь Посполитая, которая претендовала на Прибалтику, хоть уже и находилась в глубоком внутреннем кризисе. Недовольной была Дания, для которой Швеция с ее амбициями являлась главной угрозой и стратегическим врагом еще со времен распада Кальмарской унии. Недовольной была и Россия, у которой шведы отобрали ряд территорий в прошлом, лишив выхода к Балтийскому морю, и которые в любой момент могли попытаться перекрыть торговлю России через Архангельск, быстро растущую в последнее десятилетия XVII века.

Все это не могло не вызывать постепенного объединения оппонентов и врагов Швеции. Политика балтийского гегемона в былые годы, агрессивная и высокомерная, делала подобный исход неизбежным, да и ситуация в самой Швеции сложилась благоприятная для коалиционной войны с ней – в 1697 году умер сильный король, Карл XI, и трон унаследовал его 15-летний сын, Карл XII. Тот еще не проявлял особенных государственных дарований, и в стране правил риксдаг, который вполне справлялся без монарха, и намеревался ограничить его права. Буквально за несколько лет были заключены союзные договора между Данией, Саксонией и Речью Посполитой (саксонский курфюрст был королем последней), вскоре к коалиции присоединилась и Россия. Петр I, русский государь, намеревался пойти по пути наименьшего сопротивления – под шумок, вместе с другими членами коалиции, разбить шведов, не прилагая к этому больших усилий, и получить в свои руки шведские Ингрию, а желательно еще и с юго-западной Карелией, чтобы получить надежный выход к Балтийскому морю. Расчет был трезвым, умелым и учитывал все известные Петру факторы. Проблема заключалась в том, что существовали неизвестные факторы, которым суждено будет сыграть решающую роль, что приведет к двум десятилетием тяжелой, изнурительной войны, которая приведет к значительным переменам в европейской геополитике, и сведется к противостоянию двух государств – России и Швеции.

Силы России

Состояние армии России к 1700 году можно описать одним коротким словом: хаос. Старая армия Русского царства по меркам современности выглядела достаточно пестро, и состояла из воинских формирований и ополчений совершенно разных типов и возможностей. Так, кавалерия была представлена регулярными (по факту – полурегулярными) драгунскими и рейтарскими полками, в которых также числились гусары и драгуны, а также поместной конницей, которая по сути являлась всеобщим дворянским ополчением. Дополнялась вся эта конница иррегулярной казачьей, которая, впрочем, еще только набирала популярности, и не стала повсеместным явлением. Пехота также делилась на несколько типов – стрельцы, солдатские полки, пешие казаки различных войск. Все эти разновидности войск обладали разными свойствами, но в общем и целом оставались представителями уже уходящего поколения. Им остро не хватало «регулярства» — дисциплины, надежности, боевого духа и выучки. Проблемы были с офицерами – многие из них были иноземцами, которых достаточно настороженно воспринимали в России, да и далеко не все из них могли похвастаться действительно значимым уровнем знаний и опыта, не говоря уже о каких-либо полководческих талантах. Уже в правление Алексея Михайловича, несмотря на победу над поляками, эта армия стала понемногу разлагаться и терять свои боевые качества [2]. При Федоре Алексеевиче процесс замедлился, но после его смерти и стрелецких бунтов все пошло под откос, причем стрельцы, которых упадок затронул сильнее всего, оказались далеко не единственными, кто подвергся разложению. Очевидной ситуация стала во время первого похода на Азов, когда стрельцы попросту отказывались идти в атаку, а полки нового строя лишь частично дотягивали до необходимого уровня дисциплины и выучки, за исключением лишь двух регулярных полков, ставших «младшей гвардией» — Бутырского и Лефорта. Вскрылись проблемы и с артиллерией, и с кавалерией, и пехотой. Армии отчаянно не хватало «регулярства», ибо по факту она являлась частично милиционной, т.е. доведение ее численности до значимых величин происходило за счет мобилизации людских ресурсов в начале конфликта, которые еще требовалось подготовить и обучить. Требовались масштабные реформы, чтобы встряхнуть армию и дотянуть ее до того уровня боеспособности, чтобы можно было сражаться со шведами.

Решив, что возиться со старой армией и пытаться естественным образом реформировать ее в нечто новое слишком долго и накладно, Петр I решил почти полностью начать с нуля, но оказалась достаточно спорным и неоднозначным решением. Старые войска постепенно, полк за полком, должны были переформироваться в целиком регулярное воинство, составленное из гарнизонов и полевой армии. Формирование нового войска европейского образца началось в 1698-99 годах, вместе с масштабной военной реформой, которая должна была создать условия для дальнейшего развития и укрепления сухопутных войск. Однако из-за дефицита средств и времени пришлось ограничиться формированием лишь 28 пехотных и 4 драгунских полков, всего до 50 тысяч человек. Распределили их по четырем «генеральствам» (дивизиям) в равной мере – по 8 пехотных и 1 драгунскому полку. Командовать дивизиями назначили Аникиту Репнина, Адама Вейде, Автонома Головина и Ивана Бутурлина. Над ними стоял генералиссимус Алексей Шеин, однако в начале 1700 года он умер, и его заменили на Федора Головина, который был отличным администратором, но плохим полководцем. К этой новой регулярной армии также были добавлены около 10 тысяч самых надежных поместных конников Шереметева, и столько же украинских казаков Ивана Обидовского. Всего это лучшее воинство, которое Россия планировала выставить к 1701 году, насчитывало около 60-70 тысяч человек, чего было бы достаточно для уверенного превосходства над полевой армией шведов…. Если бы не великое множество недостатков и проблем, которые оказались свойственны новорожденной армии Петра I.

Самой главной проблемой оказался дефицит времени – Россия к началу Северной войны банально не успевала провести подготовку войск как следует. Не помогало даже то, что многие новые пехотные и драгунские полки впитали в себя кадры полков нового строя, которые постепенно упразднялись. Рядовой состав был неопытным, недостаточно подготовленным, плохо замотивированным. Офицеры в этом плане отличались от солдат меньше, чем хотелось бы – царь объявил широкий набор иноземцев на офицерские должности, но в Европе вот-вот должна была начаться война за испанское наследство, и все главные государства континента наращивали силы перед схваткой, из-за чего все лучшие кадры офицеров-наемников остались на западе. В Россию попали далеко не лучшие профессионалы, к тому же между ними и солдатами постоянно сохранялась огромная пропасть – почти все офицеры банально не знали русского языка. Среди полковников и генералов почти не было никого, кто бы обладал достаточным военным опытом, или успел проявить себя в войне с турками. Болезненной оказалась преждевременная смерть Патрика Гордона, которого Петр планировал сделать главнокомандующим вместо Шеина. Существовали проблемы и с организацией, и с логистикой – существующие мануфактуры не справлялись с производством униформы и вооружения, из-за чего те пришлось закупать за границей, где ценники на такую продукцию заметно выросли, опять же из-за грядущей войны за испанское наследство. Никто в России еще толком не представлял, с каким конкретно противником предстоит сражаться, никаких особых приготовлений не делалось. По сути, к началу боевых действий Россия подошла без четких планов военных действий, без отлаженной системы снабжения, и даже без целиком боеспособной армии, дисциплина в которой все еще хромала.

Впрочем, были и однозначно положительные моменты. Так, четыре гвардейских полка были подготовлены и обучены к грядущему конфликту не в пример лучше, и по боевым качествам даже могли сравниться со шведами. Быстрыми темпами создавалась система обучения офицерских кадров, а переформирование старых полков в новые дало некоторую экономию в ресурсах и времени, в результате чего регулярная армия формировалась не с нуля. Были проведены организационные реформы в области артиллерии, и сформирован «государев штаб» — наследие Азовских походов и боярина Романова-младшего, прообраз всей будущей штабной системы русской армии. Производство оружия и пороха постоянно росло, а подвоз продовольствия и строительных материалов в действующую армию был отлажен достаточно хорошо. Увы, это были лишь капли меда в бочку с дегтем, которые не слишком меняли общую картину. Петр I и сам понимал состояние своей армии, не строя иллюзий, потому в грядущей войне со Швецией надеялся на то, что основную работу проделают датчане и саксонцы, и Россию крупные баталии обойдут стороной. От этого строились и русские требования – Петр скромно претендовал только на Ингрию и Карелию.

С флотом ситуация обстояла гораздо проще – его на Балтике у России попросту не было. Впрочем, определенные подвижки по этой части уже делались. Азовский флот в грядущей войне мог помочь кадрами и опытом, и он начал помогать уже с 1699 года, когда под началом боярина Романова-младшего началась подготовка к строительству верфей и кораблей на Ладожском озере, откуда небольшие суда могли выходить по Неве в Финский залив. Имелась также Беломорская флотилия – небольшая, но достаточно хорошо организованная, совершавшая регулярные плавания из Архангельска в Колу, сопровождая торговые суда и караваны, идущие из Европы и обратно. Матросы и офицеры с севера на тот момент были самыми опытными русскими мореходами, и целенаправленно готовились к сражениям с кем угодно, кто посягнул бы на единственную ниточку торговли России с Западом. В случае необходимости Беломорская флотилия должна была поделиться своими кадрами, которые смогли бы с ходу составить экипажи нескольких лучших кораблей на Балтике. Однако все это не отменяло главного – на начало войны у России не было ни одного военного корабля в районе Финского залива или Ладожского озера, что в свете численности шведского флота грозило большими затруднениями с войной на море в случае затягивания конфликтаа.

Силы Швеции

Шведская армия за XVII век прошла долгую дорогу, успев дважды кардинально изменить свой облик. В начале столетия это было достаточно среднее европейское войско, с относительно немногочисленной конницей и ставкой на пехоту, которая еще не обладала достаточной стойкостью на поле боя. Формировались пехотные батальоны за счет наемников или рекрутских наборов в самой Швеции, дисциплина и боевая выучка войск оставляла желать лучшего, в результате чего шведов били и польские гусары, и русские рати, и датские полки – при том, что Дания также имела не самое лучшее войско. Все изменилось с началом правления короля Густава II Адольфа. Была введена широкая рекрутская повинность, значительно улучшена дисциплина и тактика, артиллерия стала легче и маневреннее, чем ранее. При этом собственных людских ресурсов все равно не хватало – и в результате вокруг «железных» шведских батальонов стали формировать большие армии из немецких наемников. Тактика ведения боя постоянно совершенствовалась – от строго оборонительной она постепенно перешла к наступательной. Также шведы стали одними из первых, кто начал активно использовать линейную тактику. Все это обеспечило победу протестантов в Тридцатилетней войне, а в ряде последующих конфликтов шведская армия смогла одержать большие победы, установив контроль над устьями почти всех крупных рек в регионе, что привело к фактическому установлению господства Швеции на Балтике в обход сильного датского флота, разбить который потомкам гётов и свеев никак не получалось.

Однако огромное наемное войско было слишком дорогим для небольшого государства, и могло содержаться в сборе лишь пока война кормила войну. С установлением мира на Балтике в конце XVII века Швеция столкнулась с острым дефицитом средств, и была вынуждена заняться переформированием своей армии по новому типу. Так была создана система индельты, согласно которой определенное количество крестьянских дворов во время войны выставляло и вооружало пехотинца или кавалериста для королевской армии. Армия была фактически переведена на территориально-милиционную систему комплектования, и собиралась лишь в военное время. Лишь некоторое количество гарнизонов и германских наемников сохранялись на регулярной основе. Все это дополнялось дворянской кавалерией и городским ополчением, формируя армию нового типа – гораздо более дешевую, но также и менее «регулярную», чем ранее, что сказалось на ее боевых качествах. Несмотря на это, шведское войско все равно оставалось весьма опасным противником на поле боя. Главным залогом его успеха являлись железная дисциплина, почти что религиозный фанатизм, воспитанный протестантскими священниками, и крайне агрессивная тактика – шведы практически не играли от обороны. Коронным приемом стали атаки линий каролинеров-пехотинцев, которые не держали строй так хорошо как французские или английские наемники, но уверенно сближались с противником почти вплотную, давали один или два быстрых залпа, после чего переходили в штыковую атаку. Такое могли не выдержать и лучшие европейские армии – а между тем каролинеры-пехотинцы дополнялись вполне неплохой по европейским меркам кавалерией, состоявшей из драгун, рейтар и кирасиров, причем отличия между последними двумя уже постепенно размывались, и сводились скорее к способам комплектования. Правда, имелись у шведов и архаичные черты — так, в строю пехоты еще сохраняли важную роль пикинеры, которые обычно составляли центр батальонной линии, но уже в ходе военных действий оказалось, что они сковывают действия стрелков и имеют ограниченную эффективность в современных условиях, в результате чего спустя несколько лет после начала конфликта от пик окончательно отказались.

Однако было у шведской армии чрезвычайно слабое место, и связано оно было с людскими ресурсами. Само население Швеции, включая Финляндию, Прибалтику и германские анклавы, составляло около 3 миллионов человек. При мобилизации в начале войны значительная часть мужского населения уходила в армию, часть забиралась на флот, а наемников из Германии Швеция из-за их дороговизны стала привлекать заметно реже, чем в Тридцатилетнюю войну. Дома еще оставались мужчины, но и тех по мере развития конфликта могли привлечь к службе, проведя рекрутские наборы – но этот источник пополнений быстро иссякал. В результате этого шведской армии были категорически противопоказаны длительные войны и большие потери, на чем строилась и тактика, и стратегия скандинавов. Всего же по системе индельты Швеция могла отмобилизовать собственно шведских войск – 18 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы, финских – 7 тысяч пехоты и 3 тысячи кавалерии, всего 36 тысяч человек. Их дополняли лейб-гвардия, артиллеристы, немецкие наемные полки (10 тысяч и более), прибалтийские батальоны и эскадроны (около 6500 человек), гарнизоны крепостей, что формально доводило армию до 76 тысяч человек – по европейским меркам не очень много, но и не мало. Однако значительная часть этих войск была рассеяна по шведским анклавам на берегах Балтики и Северного моря, в результате чего король в случае войны мог надеяться лишь на каролинеров и лейб-гвардию (30-40 тысяч), да и то не сразу. Частично такая малочисленность компенсировалась агрессивной тактикой и железной дисциплиной, частично – великолепным профессиональным уровнем шведских генералов и офицеров. С одной стороны, действительно выдающихся полководцев среди них практически не было (два самых лучших, не считая короля – Левенгаупт и Стенбок – покажут себя лишь в ходе войны), но с другой – они прекрасно знали все реалии современной войны, знали, как использовать вверенные им войска, а многие также имели опыт недавних войн, ранее служа иностранным монархам [3].

Шведский флот также прошел долгий период становления и борьбы с датчанами, а иногда и голландцами, поляками и прочими, кто имел на Балтике свои интересы. Первое время он отнюдь не блистал, его корабли имели посредственные характеристики, да и список побед был более чем скромным. Тем не менее, к 1700 году он был самым большим по численности в регионе – 38 линейных кораблей, 10 фрегатов и большое количество легких сил, включая шнявы, боты, галиоты, яхты и прочие парусные и парусно-гребные суда. Однако флот был болен тем же, что привело к созданию системы индельты – дефицитом средств. В мирное время действующий состав флота почти полностью сокращался, корабли разоружались и выводились на хранение, в результате чего с началом войны шведы не могли начать активные действия на море – так как флот требовалось снарядить, набрать для него экипажи (в условиях дефицита людских ресурсов) и кое-как подготовить их к боевым действиям. При этом даже сокращенный до предела личный состав флота в мирное время мог запросто страдать от болезней и даже голода, по причине все той же экономии. Сами проекты кораблей были достаточно неплохими и хорошо построенными, но вот профессионализм шведских моряков постоянно подвергался сомнению, и более того – раз за разом показывал свой низкий уровень в морских сражениях с датчанами в прошлых войнах. К этому добавлялось игнорирование ряда важных направлений (к примеру, на Ладожском озере имелась чисто символическая военная флотилия), отсутствие разведки, а также почти отсутствующий гребной флот, что, впрочем, оправдывалось отсутствием для него серьезных противников в финских шхерах, а на юге Балтики гребные флоты были малополезны. Однако все эти проблемы не отменяли того факта, что у России в начале войны флота и вовсе не было, потому все надежды были на долгую мобилизацию шведских военно-морских сил, и датский флот, который хоть и был заметно меньше шведского, зато не требовал долгой мобилизации, и имел хороший уровень подготовки личного состава.

Начало войны

Согласно предварительным планам, составленным союзниками, общее выступление коалиции против Швеции должно было начаться после заключения между Россией и Османское империей мира. Однако Август Сильный, курфюрст Саксонии и король Речи Посполитой, не смог удержаться, и еще до заключения Константинопольского мира во главе 14-тысячной армии осадил Ригу. Случилось это в феврале 1700 года, а уже в марте 16-тысячная датская армия вторглась в союзное шведам герцогство Гольштейн-Готторп, чем фактически объявлялась война Швеции. Петр был возмущен таким самоуправством союзников, так как он не мог поддержать их, пока еще «висела» война с турками. Лишь в августе пришли вести о заключении мира, и Россия тут же объявила войну Швеции. Однако в этом же месяце шведы неожиданно, во многом благодаря поддержке англо-голландского флота, вывели из войны Данию, высадившись прямиком у Копенгагена. Возглавлял 15-тысячное воинство (все, что смогли собрать в кратчайший срок) лично король Карл XII. Противопоставить шведам датчане ничего не могли, а Карл к тому же стал угрожать разорить их столицу, если те немедленно не подпишут мирный договор. Молодой шведский монарх, про которого шутили, что он провалился в ботфорты своего отца, неожиданно показал себя весьма решительным и смелым лидером. Выход из войны датчан сильно ударил по антишведской коалиции, в которой остались лишь Саксония и Россия – первая с достаточно небольшой армией, а вторая с большим, но плохо организованным войском. И от шведского короля можно было ожидать новых сюрпризов.

Между тем для Петра I и России куда актуальнее оказались свои проблемы. Начав войну в августе, царь тут же решил осадить крепость Нарву – важный оплот шведов на границе между Эстляндией и Ингерманландией. Проблема заключалась в том, что новая армия оказалась абсолютно не готова к войне со шведами. Дивизии пришлось формировать из частично готовых пехотных, а частично – из старых стрелецких и солдатских полков, которые еще при Азове показали себя далеко не лучшим образом. Командование также смешалось, в результате чего в составе войска появилась отдельная дивизия Ивана Трубецкого. Планы по широкой мобилизации поместной конницы также провалились – не было времени. Не хватало его и на подход казачьих войск, и вассальных калмыков. Кроме того, не готовой оказалась система поставок всего необходимого армии из Новгорода в Нарву. Еще одним гвоздем в гроб надежды на быструю и успешную войну стала начавшаяся в сентябре осенняя распутица – дороги на Нарву залило дождями, и те превратились в болото. Если пехота с конницей еще кое-как шли вперед, то с артиллерией и обозами ситуация складывалась катастрофическая. Тем не менее, русское воинство упрямо двигалось вперед – Петр I был твердо намерен к концу года захватить Нарву, тем самым укрепив свои претензии на выход к Балтийскому морю.

Первая осада Нарвы (20.09-30.11.1700)

Головные отряды дивизии Трубецкого вышли к Нарве 20 сентября 1700 года, и с этого дня принято отсчитывать время ее первой осады. Подход частей к крепости был медленным – дивизия Бутурлина, вместе с гвардией и царем, прибыла только 9 октября, а дивизии Вейде, Головина и конница Шереметева подтянулись лишь к концу октября. Дивизия Репнина и казаки Обидовского вовсе застряли по дороге – первая у Новгорода, вторые близ Пскова. Подвоз припасов к Нарве был отвратительным, попытка наладить перевозки через Чудское озеро провалилась из-за противодействия шведской озерной флотилии. Гарнизон Нарвы и Ивангорода насчитывал не более 2 тысяч человек, и сами укрепления не были первоклассными по меркам Европы – но для измотанной маршем по грязи русской армии город оказался неприступным. Пришлось ждать подвоза пушек и боеприпасов, и первая бомбардировка была проведена только 31 октября. Отсыревший из-за дождей порох снижал эффективность артиллерии, и обстрелы оставались практически безрезультатными. Кроме того, спустя две недели весь подвезенный порох успел закончиться, и осадные пушки, причинив минимальный ущерб, замолчали. Русскому войску оставалось лишь совершенствовать свой укрепленный лагерь, протянувшийся вокруг Нарвы на 7 верст.

А Карл XII продолжал удивлять. Август II увяз в осаде Риги, и когда вдобавок к этому дошли слухи о том, что шведский король со своими каролинерами уже на подходе, снял осаду города и отступил обратно в Речь Посполитую. Между тем, Карл 16 октября высадился в Пернове, готовый к большой войне. Правда, транспортировка 15-тысячного войска из Дании вылилась в целое приключение – если из Швеции в Данию их везли с помощью англо-французского флота, то в Прибалтику пришлось отправляться на собственных кораблях, и какое-то время ушло на их сбор. Всего из Карлскроны в Пернов вышли 46 кораблей, но 35 из них были вынуждены вернуться обратно из-за сильного осеннего шторма. Вместе с ними в Швецию вернулась и часть армии короля Карла XII. Сам он вместе с 11 кораблями и 8 тысячами человек успешно высадился в Пернове, и тут же развил активную деятельность по усилению своего войска. К нему присоединился 8-тысячный отряд местных войск под началом генерала Отто Веллинга, еще 5 тысячи ополченцев предоставили жители Ревеля. Все войска собирать в кулак король не стал, так как с юга еще могла подойти саксонская армия, а небольшой отряд под началом Шлиппенбаха вообще был отправлен на Псков. Король решил деблокировать Нарву, и после того, как солдаты оправились от последствий шторма, Карл двинулся на восток, прямиком на русское воинство, взяв лишь лучшие свои полки. Вместе с присоединившимся к нему отрядом Веллинга у шведского короля было всего 10,5 тысяч человек – в разы меньше, чем у русских.

Между ним и армией Петра I находился передовой конный отряд Шереметева, с которым у деревеньки Пурц 5-6 ноября произошли столкновения. Сам Шереметев показал себя как командир достаточно неплохо, но вот его конники, представленные в первую очередь поместным войском, оказались никуда не годными для серьезной войны. Часть из них шведы смогли застать врасплох и рассеять минимальными силами просто потому, что те, расположившись в окрестных поселениях, даже не выставили дозоры. Сохранившимися у него войсками Шереметев нанес по шведам ряд ударов, и даже взял в плен нескольких шведских офицеров – но те заранее были проинструктированы Карлом, и потому на допросе указали, что у идущей к Нарве шведской армии от 30 до 50 тысяч личного состава, и что она готова смести со своего пути кого угодно. Предпочтя перестраховаться, Шереметев сам отступил к Нарве, но по приказу царя все же занял новые передовые позиции у Пюхайоги. Однако Карл XII уже наступал вперед, и 27 ноября смог застать русскую конницу врасплох, рассеяв ее без особых усилий и потерь. Враг уже был близко к Нарве, и неизбежность большой баталии стала очевидной для всех, включая царя.

Однако ситуация складывалась явно не в пользу русских – по крайней мере, так считал сам Петр. Он также поверил, что Карл ведет на Нарву армию в 40-50 тысяч человек, и прекрасно осознавал, что его войско, измотанное маршами по осенней грязи и тяжелой осадой, с плохим снабжением, размокшим порохом и низкой дисциплиной не сможет на равных сражаться с каролинерами. Более того, у него под Нарвой было всего 34-40 тысяч человек, т.е. предполагалось давать бой численно и качественно превосходящему противнику. Единственная надежда была на оборону – за время осады удалось вырыть два сплошных протяженных вала, и как следует укрепить их от вылазок гарнизона и атак извне. Кроме того, несмотря на лишение, некоторые полки, в первую очередь гвардия и дивизия Вейде, все же держались достаточно уверенно. Но этого было мало, чтобы надеяться на победу, особенно после того, как шведы молниеносно вынудили к миру Данию, и заставили Августа Саксонского отступиться от Риги одними лишь слухами о приближении королевской армии. Неопределенность будущего создавала очень напряженную атмосферу в русском лагере, командование сковала пассивность и страх перед неизвестным.

В конце концов, Петр не выдержал, и 29 ноября покинул свою армию, отправившись в Новгород. Официально такой поступок объяснялся желанием ускорить подход дивизии Репнина и обозов с припасами, но на деле царь просто не желал в случае поражения попасть в плен, и решил сразу начать готовиться к печальным последствиям грядущей битвы. С собой он забрал генерал-фельдмаршала Головина и Меншикова, причем первый до этого командовал войском, и его решили заменить франко-саксонским полководцем Карлом Евгением де Круа. Замена командующего негативно сказалась на и без того плохом командовании войсками, да и только недавно прибывшего в русский лагерь иноземца особо никто не жаловал. Сам де Круа сопротивлялся назначению, ибо не знал, что делать, и считал русское войско не готовым к войне по-европейски. Моральное состояние армии еще больше ухудшилось, и стало более плачевным, чем под конец первой осады Азова. Весь русский лагерь сжался в страхе от грядущего.

Лишь один человек сохранял бодрость духа, и постоянно пытался что-то сделать. Этим человеком был бригадир Роман Михайлович Романов, к великому удивлению всех оставшийся при армии. Его знали как талантливого организатора, но далеко не военного человека, а ускорение марша дивизии Репнина вместе с обозами было делом как раз организаторским. Тем не менее, Романов убедил царя в том, чтобы тот оставил его в осадном лагере. По должности он был начальником штаба, и являлся фактическим заместителем де Круа в качестве командующего. Присутствие столь знаменитого и популярного в войсках человека позволяло наиболее оптимистично настроенным солдатам и офицерам надеяться, что сражение со шведами не закончится полным разгромом, и несколько улучшало боевой дух гвардии, с которой Романов был тесно связан. Однако один человек уже не мог предотвратить неизбежное, и армия Карла должна была вот-вот обрушиться на русское воинство.

Нарвская битва (30.11.1700)

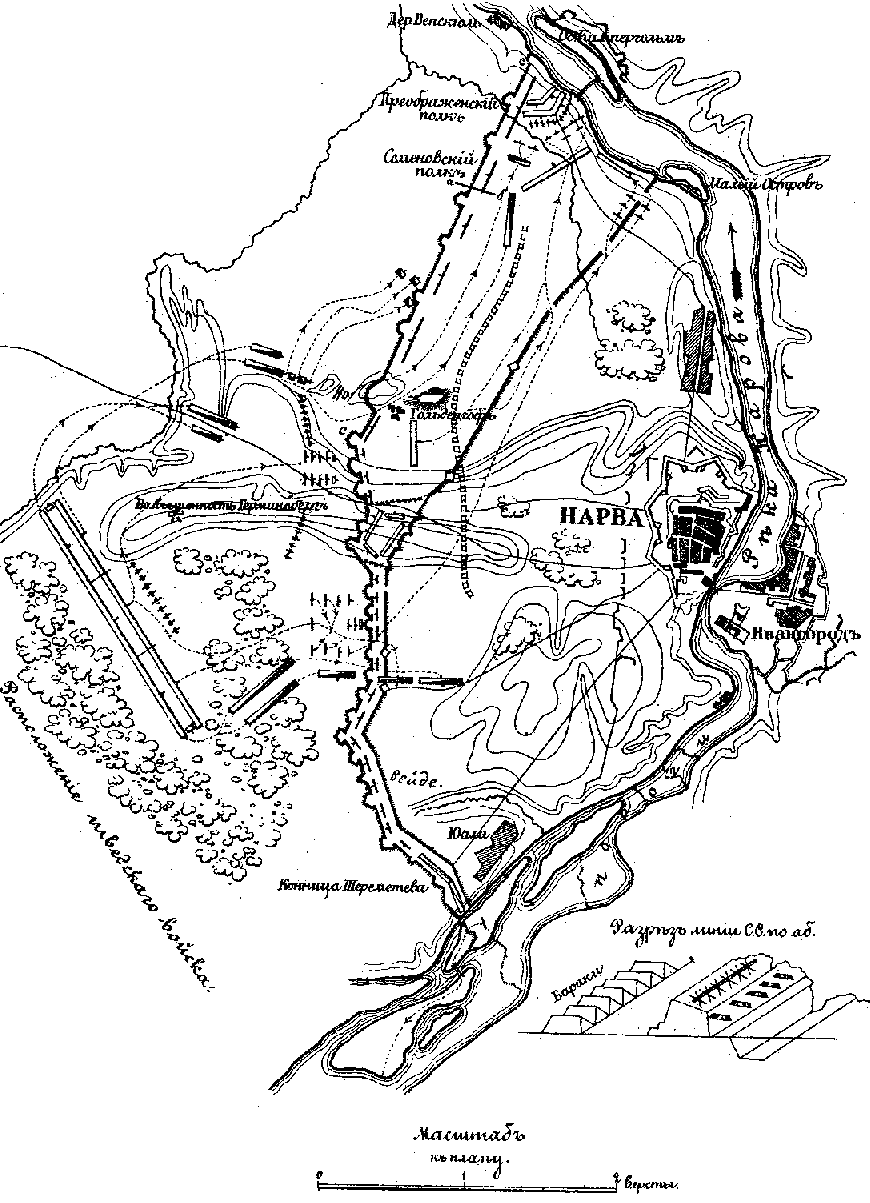

Шведская армия вышла к позициям русских войск к 10 утра 30 ноября, на следующий день после отъезда из-под Нарвы Петра I. Численность их войск, по разным оценкам, колебалась от 9 до 10 тысяч – некоторое количество солдат отстало во время марша, или не участвовало в бою по иным причинам. Войско выстроилось в две линии, и классически разделилось на три части. План боя был прост – развить максимальный натиск, расчленить русскую армию, пробив в нескольких местах ее позиции, и довершить разгром. Атаку планировалось проводить двумя штурмовыми колоннами под началом Реншельда и Веллинга, при поддержке шведской артиллерии, расположенной на холме Германенсберг. Центр и крайние фланги армии в начале боя оказывались вне удара – центр из-за своей укрепленности, фланги из-за того. что у шведов банально не хватало войск, да и Карл XII предпочел максимально сконцентрированные удары в нужных местах растягиванию своих войск. При этом шведских войск оказалось столь мало, что их правый фланг оказался фактически открытым, и вся протяженность линии короля Карла XII оказалась меньше, чем протяженность позиций русских войск, что оставляло русские фланги вне атаки в начале боя. Погода помогала шведам – испортившись еще утром, она продолжала ухудшаться, и к моменту атаки превратилась в настоящий буран, причем сильный ветер и снег били прямо в лицо русским войскам, которые практически ослепли. Карл и его генералы посчитали это божественным вмешательством, что лишь воодушевило королевские полки.

Русское войско общей численностью в 34-40 тысяч человек расположилось за рогатками и валами, в укрепленном лагере, выгнутом дугой в сторону шведской армии. В центре лагеря располагалось возвышение – гора Германсберг [4], бывшая удобным естественным местом обороны, и хорошо укрепленная перед боем, однако штаб армии был не здесь, а на острове Кампергольм, на реке Нарове, на правом фланге. Здесь же располагалась почти половина русской армии под началом Автонома Головина. Центром, имевшим гораздо меньшую численность, командовал князь Трубецкой. Левый фланг являлся самым слабым в русском построении – в нем насчитывалось 3-5 тысяч человек под началом Адама Вейде. Бригадир Романов в ночь с 29 на 30 ноября обратил внимание на эту слабость, и перебросил туда два своих подшефных полка – гвардейские Бутырский и Лефортов, а утром перед боем и сам отправился к генералу Вейде, предчувствуя проблемы с командованием дальним флангом из сильно удаленного штаба. Еще левее дивизии Вейде располагалась конница Шереметева, но та себя уже зарекомендовала настолько посредственно, что на нее уже никто особо не полагался, что стало еще одной причиной дополнительного усиления находившихся рядом войск гвардией. Несмотря на то, что русская армия была большой, протяженность линии обороны – 7 верст – сводила численное превосходство на нет, в результате чего царские полки оказались размазаны тонким слоем по лагерным укреплениям, лишь упрощая шведам прорыв обороны. Когда русские обнаружили подошедшее шведское войско, герцог де Круа, командовавший армией, собрал военный совет, и Шереметев обратил внимание на растянутость русских войск, и предложил выйти в поле и дать бой шведам на своих условиях. Несмотря на определенную привлекательность подобного плана, герцог отверг его, будучи абсолютно уверен в том, что в чистом поле русские войска гарантированно ждет поражение.

Шведская атака началась около 2 часов дня, одновременно с метелью, которая била русским прямо в лицо, слепя их. Впереди королевских полков шли гренадеры с фашинами, которые должны были проложить проходы через лагерный ров и рогатки. Уже в первые минуты боя каролинеров ждал успех – взломав русские позиции, они разбили армию на три части, и стали расширять свой успех. Царские солдаты сразу же поддались панике, начали бежать, да еще и прошел слух, что их предали немецкие офицеры, после чего рядовые начали массово убивать иноземных наемников. Дивизия Трубецкого за какие-то полчаса прекратила свое существование, так как ее личный состав разбежался или сдался в плен. Герцог де Круа вместе с находившимися при нем иностранными офицерами также был вынужден сдаться шведам, дабы не погибнуть от оружия собственных солдат. Бегущие с поля боя русские наводнили мост через Нарову на правом фланге, и тот вскоре разломился под их весом и напором осенних вод. Конница Шереметева практически без боя стала отходить, а то и вовсе бежать, и генерал был вынужден отвести ее остатки вверх по течению Наровы, и переправиться через реку в районе Сыренска. Шведы этому не мешали, так как не имели свободных сил. Победа неожиданно оказалась легкой и впечатляющей – царские войска были просто рассеяны сильным натиском пехоты и конницы скандинавов.

Однако вскоре после успешного начала боя начались затруднения. Лишенные путей отступления солдаты дивизии Головина, подкрепленные русскими офицерами и двумя гвардейскими полками, встали насмерть, и на правом фланге рухнувшей русской армии закипели ожесточенные столкновения. Левая колонна Реншельда была вынуждена сама сражаться с солдатами Головина, которые превосходили ее в численности, и дрались куда упорнее, чем дивизия Трубецкого. Колонна Веллинга точно так же увязла в бою с правым флангом русских. Там командовал генерал Вейде, но он, будучи человеком отважным, находился в первых рядах, и в самом начале боя был контужен ядром, убившим под ним лошадь, выбыв из строя. Солдат его дивизии ждала бы та же судьба, что и воинство Трубецкого – но Вейде смог лучше подготовить их, к тому же здесь находились два гвардейских полка и генерал Романов, который тут же принял командование флангом на себя. В результате этого шведы получили серьезный отпор, и не смогли поколебать защиту русских на этом участке даже после того, как шведы развернули русскую артиллерию с центра, и не обрушили ядра и бомбы на головы дивизии Вейде.

Уже вечером шведские войска, столкнувшись с сопротивлением русских, стали постепенно ослаблять свой натиск, и над полем боя, засыпанным снегом, начала сгущаться неизвестность. Царские войска уже осознали, что проиграли, и на правом фланге уже шли разговоры о том, чтобы спасать людей путем капитуляции, хлебнув горечи поражения на полную. При этом шведские войска находились в положении ничуть не лучше, чем русские – утомленные за день боя, они понесли немалые потери, были рассеяны, из-за снегопада нарушилась связь между частями. Под Карлом XII убило лошадь, а из-за воротника была вытащена пуля, которая чуть его не убила. Генералы Реншельд и Майдель оказались ранены, командир резерва Риббинг погиб. Кроме того, шведские солдаты начали грабить захваченную часть русского лагеря, обнаружили запасы водки, которые тут же пошли в дело – и спустя несколько часов часть королевской армии уже была мертвецки пьяной. Тем не менее, русские не знали ничего об этом, и потому уже смирились с поражением, отказавшись от активных действий.

Впрочем, один генерал все же предпринял крайне рискованный шаг, и им оказался Роман Романов, командовавший повисшим в воздухе левым флангом. С наступлением ночи он слышал перестрелку на севере, где сражались солдаты Головина, и видел, что шведы уже почти не атакуют его позиции – и потому вместо пассивного ожидания новостей или хотя бы какой-то ясности решил сразу действовать. В результате дивизия Вейде с последними лучами солнца двинулась в атаку, идя на север, навстречу правому флангу. Несмотря на тяжелый дневной бой, солдаты упорно шли вперед, не ведя никакой стрельбы (ибо порох к тому моменту закончился), угрюмо действуя штыками и шпагами. Перепившиеся шведские солдаты были частично перебиты, частично рассеяны, и лишь при выходе в тыл к войскам из колонны Реншельда русские встретили сопротивление. Сложно сказать, чем закончился бы этот бой, если бы из Нарвы во фланг и тыл дивизии Вейде не ударил городской гарнизон, окончательно превратив сражение в хаос. Часть наступающего русского фланга была рассеяна, но ее ядро, включая два гвардейских полка во главе с Романом Романовым и раненным Вейде, вышло к позициям Головина, в результате чего все сохранившие боеспособность русские полки собрались в единый кулак [5].

Прибыв на север, генерал Романов оказался самым старшим в иерархии чинов оставшегося в строю генералитета, и потому принял командование на себя. Это оказалось довольно неожиданным поворотом для многих – однако также и прибавило негромкие нотки надежды к общему настрою еще сражавшихся войск, так как пока что лишь он один посмел предпринять какие-либо активные действия, и добиться успеха. Впрочем, силы русских войск все равно уже подошли к концу, и то, что прорыв с правого фланга на левый закончился более или менее успешно, не значило, что можно было надеяться разбить всю шведскую армию (которую до сих пор оценивали по меньшей мере в 30 тысяч человек). В результате этого генерал Романов решил из наличных в лагере материалов восстановить понтонный мост через реку Нарову, и отвести свои войска на восток. Проделано это было к утру, и в Ингрию стали один за другим отступать русские полки. Часть войск все еще держала оборону, но шведы 1 декабря не пытались атаковать русские позиции. Лишь когда кое-как наведенные переправы вновь рухнули, оставшиеся на левом берегу реки войска и генералы оказались окончательно отрезаны от мира, и собравшиеся вновь командующие решили сдаться шведам. Карл XII принял сдачу на достаточно почетных условиях – отпустить всех солдат, офицеров и генералов в Россию без оружия, знамен и артиллерии, и даже выделил саперов для возведения нового моста. Причины такой щедрости были простыми – шведы понесли во время боя большие потери, и не имели возможности ни сражаться, и содержать большое количество пленных. Шведский король убедил себя, что уже одержанной победы достаточно, и русская армия не представляет для него угрозы в любом обозримом будущем. Впрочем, он довольно быстро изменил свое мнение, и когда уже значительная часть армии переправилась через Нарову по мостам, он все же придержал рядом с собой генералов и полковников, в конце концов забрав их в плен. Последние русские полки, отступавшие на восток, шведы уже гнали насмешками и угрозами.

Так печально закончилась баталия при Нарве. Потери шведов достигли 3 тысяч человек (почти треть от участвовавших в бою войск), русских – от 7 до 10 тысяч только убитых и раненных. В Новгород к концу года из 34-40 тысяч человек прибыли лишь около 15 тысяч, что позволяет оценить полные потери армии в 19-25 тысяч человек [6]. Почти весь командный состав русской армии, включая полковников и генералов, оказались в плену у шведов. Лишь пятеро генералов смогли уцелеть в этом бою и вернуться к царю – Шереметев, Романов, Имеретинский, Долгоруков и Вейде [7]. Были потеряны все орудия, а также большая часть знамен (уцелели лишь знамена гвардейских полков, успевших переправиться через Нарову по второй переправе до ее обрушения). В числе трофеев к шведам попали до 20 тысяч мушкетов и 32 тысячи рублей армейской казны. Разгром был масштабным, болезненным и позорным, но была в нем и небольшая доля гордости и надежды на лучшее будущее. Генерал Роман Романов, близкий царский родственник и его правая рука, показал себя достаточно решительным и разумным командующим, сориентировавшись на поле боя, и добившись локального успеха в условиях полного поражения. Среди избежавших плена людей лишь Яков Долгоруков не был перспективным военным, оставаясь великолепным управленцем и идеальным кандидатом на пост канцлера, зато все остальные представляли собой лучшие собственно русские высшие военные кадры. Был получен ценный, хоть и печальный опыт того, как нельзя, и как можно сражаться со шведами. Самым главным было то, что ядро русской армии, составленное из гвардейцев и наиболее боеспособных частей, все же уцелело, и на его основе можно было собрать новое войско, уже куда более опытное и боеспособное. Именно потому разгром при Нарве стал не только печальным событием в русской военной истории, но и мощным толчком для развития армии. Война со Швецией только начиналась.

Примечания

- Шведское «Балтийское озеро» основывалось на контроле над устьями рек шведской армии. Флот имел сугубо вспомогательную роль, да и не отличался особыми победами над главным конкурентом – датчанами. Таким образом, шведы реализовали достаточно редкую схему господства в бассейне Балтийского моря, не имея при этом доминирующих военно-морских сил.

- Вообще, конкретной и надежной информации по армии Русского царства конца XVII века не так уж и много, но, судя по всему, после Чигиринских походов она стала постепенно переживать упадок. Основа армии – стрельцы – вырождались точно так же, как позднее начнут вырождаться янычары, а полки нового (иноземного) строя по боевым качествам далеко не всегда равнялись даже стрельцам, да еще и в мирное время сокращались. По факту, из солдатских полков более или менее боеспособными можно назвать лишь поселенные драгунские, которые служили на постоянной службе, и два солдатских полка (Бутырский и Лефортов), точно не распускавшиеся в мирное время в полном или почти полном составе. Действительно регулярной и первоклассной такую армию назвать язык не поворачивается. У европейцев тоже были армии, которые фактически основывались на милиционном наборе, но де-факто они были устроены гораздо лучше, в особенности шведская и французская.

- Собственно, это один из залогов успеха Швеции на начальном этапе Северной войны. Милиционное войско у них было достаточно неплохим, но без львов во главе оно бы себя показало гораздо хуже – а у шведов как раз львов, т.е. профессиональных военных, всегда хватало, и более того – осуществлялся достаточно жесткий их отбор. В результате даже без гениальных полководцев во главе шведская армия могла творить на поле боя чудеса. А русская армия, с другой стороны, от проблем с офицерским корпусом страдала довольно долго, что мешало использовать ее рядовой состав, которые спустя несколько лет военных действий в общем-то уже не сильно уступал шведским пехотинцам и конникам, вставшим в строй по индельте.

- Здесь есть некоторые непонятки, так как в источниках указывается холм Германенсберг и гора Германсберг, что может быть разными вариантами русификации одного и того же названия. Но по диспозиции холм находится в руках шведов, а гора – русских! Если прикинуть по топографической карте местности у Нарвы, то можно предположить, что речь действительно идет об одном географическом объекте – длинном, протяженном холме, который шел поперек линии баталии, и стороны занимали его противоположные оконечности. При этом наивысшая точка холма располагалась таки в русском лагере, из-за чего стала горой. Насколько это соответствует истине – сказать сложно.

- Учитывая, что шведы хоть и победили, но на грани фола, нечто подобное вполне могло бы быть и в реале, где одной из главных причин того, почему русские так разгромно проиграли, было полностью пассивное командование армией. Не то чтобы там было много возможностей для маневров, но по факту царские генералы не проявили вообще никакой активности в бою, ограничившись пассивной обороной.

- В реале шведы потеряли чуть менее 2 тысяч человек, а вот потери русской стороны оцениваются совершенно по-разному. Есть цифра в 6-7 тысяч убитых и раненных, что много, и в принципе соответствует картине разгрома – но тут же есть небольшая подтасовка, так как из всей русской армии, бывшей при Нарве, в Новгород затем прибыли лишь 10-11 тысяч. Даже если все прочие потери пришлись на дезертирство, это стало прямым следствием катастрофы при Нарве, и потому «терять» эти потери где-то в статистике – как минимум шулерство. Фактически же полные потери русской армии в результате этого сражения были в районе 20 тысяч человек.

- Царевич Александр Имеретинский никак себя не проявил до своего пленения шведами, но он вообще прослужил буквально несколько лет, и шансов показать себя у него банально не было, не говоря уже про то, что хорошие военные получаются при получении опыта. Так что авторским произволом я его сделаю достаточно неплохим генералом, пускай и не высшего звена, и не успешным самостоятельным полководцем – но командиры дивизионного уровня в подчинении у прочих тоже нужны хорошие.