Третий Рим. Территория, население, экономика и финансы Русского Царства в XVII веке (Часть III)

Третий Рим

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Продолжаю публиковать материалы «Территория, население, экономика и финансы Русского Царства в XVII веке» альтернативы «Третий Рим». В третьей части: «Внешняя политика и торговля Русского Царства в XVII веке» рассмотрено государственное регулирование отечественной торговли (введение Торгового устава 1623 года и Новоторгового устава 1637 года), русско-английские отношения в XVI-XVII веках и русско-нидерландские отношения в XVI-XVII веках. Ряд событий в части династических связей или создания русского флота, затронутые в данной части более детально будут описаны в соответствующих статьях. При этом события, которые не происходят в связи с альтернативным ходом истории исключены из изложения событий, а внесенные изменения выделены темно-синим цветом.

Внешняя политика и торговля Русского Царства в XVII веке

Наряду с развитием внутренней торговли росла и внешняя. Предметы русского вывоза находили в Западной Европе широкий спрос: из русского леса, как и раньше, строились английский и голландский флоты, на нужды судостроения употреблялись русские пенька и смола, русское полотно шло на паруса. Вывоз смолы, необходимой для осмоления канатов, составлял первоначально привилегию английской компании, но в 1613 году монополия этой торговли перешла в руки голландцев, и англичане безуспешно старались отбить ее у них или, по крайней мере, добиться разрешения вывоза смолы. До начала XVII века огромные выгоды из внешней торговли извлекали иностранные купцы, вывозившие из России лес, меха, пеньку, поташ.

В XVII веке центром русской торговли с Западной Европой являлся Архангельск, который давал 75% внешнеторгового оборота, единственный и к тому же неудобный порт, связывавший Россию с Западной Европой. Здесь имелись Английский и Голландский торговые дворы. Тесные связи устанавливались со странами Востока через Астрахань, где находились Индийский и Персидский торговые дворы. Кроме того, внешнеторговые операции с западными странами велись через Новгород, Псков, Смоленск, Киев, Путивль, Свенскую ярмарку. Одним из крупнейших торговых центров России и местом заметного сосредоточения западноевропейских купцов являлась Вологда.

Право на «отъезжий торг» в России получали представители привилегированных купеческих слоев: гости, купцы гостиной и суконной сотен. Они также привлекались государством для выполнения поручений торгового и финансового характера за границей. Самые богатые купцы, гости, возглавляли крупные таможни, осуществляли сбор таможенных пошлин. Они занимались оценкой пушнины в Сибирском приказе, сбытом за границей товаров, поступавших в царскую казну со всей страны (икры, ценных мехов и др.). Эти и другие казенные товары часто продавались за рубеж на условиях монополии. Тем самым купцы лишались собственной прибыли от сбыта иноземцам ценных предметов русского экспорта. Русские предприниматели, торговавшие с зарубежными странами, предлагали им не только сырье, но и продукцию, по тем временам, высокой технологии, в частности металлические устройства, торговали и оружием.

По свидетельству современников, в середине XVII века в Москве для приезжих восточных и европейских купцов зимою сооружалось до 2000 деревянных домов. Московский рынок середины XVII века поражал воображение искушенных иноземцев поистине неисчислимым количеством и разнообразием товаров.

Русская казна пользовалось преимущественным правом приобретения товаров у иностранных купцов. Пока казенные агенты (а ими были те же гости) не завершали операции в пользу царского двора, торговля с иноземными купцами не могла начаться. Гости закупали по поручению казны в других государствах оружие, предметы роскоши, серебряные монеты для денежных дворов и т.д. Эти внешнеторговые обязанности выполнялись ими в порядке безвозмездной службы, и только в случае особых успехов они могли рассчитывать на получение даров от царя. Подобная служба была обременительной даже для богатых купцов, отвлекала от собственного торгового предпринимательства.

Однако в начале XVII века «отъезжий торг» для русских купцов был сопряжен трудностями. Стихийность внешнеторговых контактов, нестабильность рыночной конъюнктуры, господство натурального хозяйства, особенно в местностях, удаленных от торговых центров и торговых путей, усиливавшийся налоговой гнет – все это порождало неустойчивость внешней торговли.

Различные аспекты пребывания иностранных коммерсантов в России в XVI-XVII веках (владение недвижимостью в городе и в уезде, торговые и кредитные операции с местным населением, отношения с гражданскими и церковными властями, культурно-бытовые стороны) регулировались законами (уставами) русского государства и царскими указами.

Русское правительство поддерживало усиливающееся купечество. В целом активность государства в сфере внешних экономических связей к середине XVII века существенно возросла.

Государственное регулирование отечественной торговли

Царь Дмитрий Михайлович (1578-1637), покровительствуя русскому купечеству, провел ограничительные меры в отношении иностранных купцов. С иноземцев пошлин брали больше, чем с русских купцов. Английским купцам была разрешена оптовая торговля только в Архангельске и запрещено торговать в Москве и других городах, они были лишены таможенных льгот. Такие меры отразились на торговле с Англией и усилили позиции ее главного конкурента – Голландии.

В 1613 году царь Дмитрий Михайлович издал указ, запрещавший иностранцам покупать, а русским продавать и закладывать дворы в Москве – в Китай-городе, Белом городе и Земляном городе, а также в загородных слободах.

В 1616 году именитые купцы повторили свою просьбу царю Дмитрию Михайловичу на этот раз относительно «английских немцев», ввозивших табак и вино. Когда иностранные купцы в 1617 году пытались добиться права провоза своих товаров по Волге в Персию, то московские купцы заявили царю, что взимание пошлины с англичан приносит казне прибыль, а у торговых людей промыслы отнимает. В 1620 году московские купцы резко выступили против торговли голландцев с «персиянами» в России. При этом они ссылались на пример Индии, где голландцы завладели месторождениями золотых и серебряных руд и другими промыслами, «отчего и теперь великое богатство себе приобретают, а тамошних жителей довели до скудости».

Российские государственные деятели, начиная с правления царя Дмитрия Михайловича, Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, А.С. Матвеев и другие, владели иностранными языками, были знакомы с работами Т. Мена[1] и других идеологов протекционизма. В записках царю по вопросам экономической политики они предлагали проекты государственного регулирования внешней торговли.

Торговый устав 1623 года

25 октября 1623 года Царь Дмитрий Михайлович подписал указ о взимании единой таможенной пошлины с импортируемых и экспортируемых товаров. В течение длительного периода на территории государства взимались самые различные налоги, которые запутывали торговцев и покупателей, а также позволяли чиновникам злоупотреблять своими полномочиями.

Система таможенных сборов была довольно развитой, но слишком беспорядочной. Такое положение вещей сильно тормозило развитие экономики в стране. К началу XVII столетия практически исчезла разница между местными и приезжими купцами. На величину налога перестали влиять место производства товара, статус торговца. Раньше их подразделяли на «лучших», «средних» и «худых». Распространенной стала рублевая пошлина, как самая быстро обогащающая казну, а потому очень выгодная.

Стремительно развивающаяся внутренняя и внешняя торговля подразумевала создание конкретных правил ввоза и вывоза. Желание упорядочить систему таможенных сборов исходило первоначально от торговцев, купцов, которые писали государю челобитные. Их количество постоянно росло, что свидетельствовало о срочной необходимости принятия мер.

Основными просьбами были: отменить проезжие сборы — платеж на право проезда или прохода по мосту, переправу по реке или на каком-либо транспорте; избавиться от возможности наложения дополнительных необоснованных налогов; регламентировать единую систему клейменных мер и весов; установить рублевую пошлину для всех товаров и продавцов.

Люди, занимавшиеся сбором таможенных платежей, выдвинули свои требования: наделить их полномочиями конфисковать скрытые продукты, не указанные в таможне, а также обыскивать все лица на предмет утаивания; организовать единый стандарт таможенной грамоты, которая будет доступна любому человеку; выдавать каждому торговцу сопроводительный документ — выпись, в которой будут перечислены все продукты торговца и уплаченные им пошлины; установить систему наказаний, штрафов для таможенного персонала при недоборе налогов с предварительным расследованием причин.

Данный документ был передан царю Дмитрию Михайловичу с приложением «Царской уставной таможенной грамоты». Это произошло в августе 1623 года. 25 октября государь издал именной указ, который называют Торговым уставом.

Согласно новым положениям пошлина теперь взималась с продавцов в одинаковом размере – 10 денег с рубля. При этом 1 рубль был равен 200 деньгам. По-другому, его называли рублевым сбором. При расчете учитывали продажную цену продукта, т. е. его стоимость в Москве. Эта цена указывалась при предъявлении товара на таможне, соответствовала рыночной. Если торговец приобретал изделие в одном городе, а продавал в другом, то налог делился на 2 части. С суммы, предназначенной для покупки продукта на продажу, взимались пять денег с рубля. Торговцу давалась выпись, что данный сбор уплачен. Затем такая же сумма взималась при продаже этого продукта. Общий платеж был равен десяти.

Многие мелкие сборы были отменены, но при этом без изменений остались сборы на переправах, а также гостиных дворах (амбарщина). Их размер зависел от времени года, величины реки, способа передвижения. Были подробно расписаны тарифы перевозки торговцев по Волге и Оке. Десять денег с телеги брали с иностранцев, с русских торговцев шесть денег. Со служивых людей (стрельцов, казаков и других) такой налог не взимался. Отдельно тарифицировались летние, зимние перевозки, переправа пустых и груженых телег, всадников, пешеходов. Амбарщина — платеж за хранение в амбарах равнялся двум деньгам с рубля. Налогом не облагались привозные золотые, ефимки (сырье для чеканки серебряных монет), а также суммы, предназначенные для сдачи в казну.

Занижение реальной стоимости или ее сокрытие приводило к задержанию и последующей конфискации товара. Владельца могли наказать кнутом. В случаях, когда вина не была доказана, нормой считались пытки дворовых и приказчиков. Это правило относилось как к местным торговцам, так и к иностранцам. Только во избежание финансовых потерь и снижения уровня торговли телесным наказаниям их не подвергали.

Согласно указу царя работники таможни должны были выдавать особенные выписи с печатью для экспортируемых продуктов, а в специальной книге записывать название, количество и конечный пункт назначения торговца.

В пути между таможнями продавать или приобретать продукцию запрещалось. В конечном таможенном пункте продавец предъявлял выпись с указанием всех товаров и уплаченной пошлины. Для предотвращения фактов утаивания таможенники также получили право обыска. Это нововведение также распространялось на иностранных торговцев. При отсутствии у зарубежного купца такого документа или несоответствии с фактическим количеством привезенного товара, устраивалось следствие, в ходе которого находили виновных и наказывали.

Правительство русского государства стремилось проводить торговлю за рубежом с максимально выгодными для себя условиями. Для иностранных торговцев сбор составил два алтына с рубля на товары, привезенные в российские города, за исключением Архангельска. Там платеж равнялся восьми деньгам с рубля на «весчие», т. е. весовые продукты, один алтын брали со штучных товаров. Мелкие налоги, вроде амбарщины, мостовые, составляли две деньги с рубля. Указ призывал к упорядочиванию системы мер и весов.

Если русские изделия вывозились за границу, то с иностранных продавцов сбор взимали в размере четырех денег с рубля. Для торговцев из Персии и Греции пошлина была льготной — две деньги с рубля. Когда российское купечество вывозило товары в зарубежные страны, сбор равнялся десяти деньгам с рубля без таможенной выписи и пяти при наличии выписи. При этом для посещения иностранного государства русский человек обращался к воеводе или самому государю для получения проезжей грамоты — аналога загранпаспорта. Без него поездки были запрещены. Наказывали за такое преступление кнутом. При продаже греческих и персидских продуктов продавцы уплачивали две деньги с рубля. Особое обложение устанавливалось для торговцев солью, пушниной, рыбой. Так, за соль платилась гривна с рубля (1 гривна равна 20 деньгам). Согласно указу, таможенники должны были принимать любую валюту, которую уплачивали торговцы. Это правило действовало вплоть до 1637 года.

Данный указ располагался в таможенных будках на видном и доступном месте. Его исполнение было строго обязательным для всех уполномоченных сотрудников и учреждений. Принятие Торгового устава повлекло за собой начало разработки и принятия реформ в области таможни и экономики, которые начали стремительно развиваться. Вырос внутренний товарооборот страны.

В 1625 году для контроля за сбором пошлин и работой таможен была создана Счетная палата. К середине XVII века в государстве была создана централизованная таможенная служба, которой управляли головы и целовальники. Их так называли из-за обычая целовать крест при вступлении в должность. Появилась система поощрения таможенников за превышение сумм сборов. Снижение доходов таможни по вине управляющих подвергалось наказанию: недочеты взыскивались с голов и целовальников. Но не на всей территории государства указ исполняли беспрекословно. По-прежнему многие таможенники взимали излишние пошлины, оставшиеся от прежней системы налогов и сборов. В книгах не указывали многие товары, беспричинно могли задержать торговца и оштрафовать. Подобные действия значительно подрывали рост экономики. Поэтому в апреле 1624 года Дмитрий Михайлович подписал дополнительную грамоту, направленную на пресечение злоупотреблений таможенных служителей. В этом же документе отменялись сборы на перевозку.

На основании Торгового устава 1623 года впоследствии был создан Новоторговый устав, отдельные положения которого действовали до конца XVIII века. Для правительства страны Торговый устав был одним из важнейших законов. Об этом свидетельствует то, что один его экземпляр, подписанный царем собственноручно, был отдан на «вечное» хранение в Успенский собор.

Новоторговый устав 1637 года

22 апреля 1637 года царь Дмитрий Михайлович подписал указ об утверждении Новоторгового устава. Новоторговый устав 1637 года является крупнейшим законодательным актом, определявшим нормы внешней и внутренней торговли России и подводившим определенный итог борьбе русских торговых людей за отечественный рынок.

В экономической политике русского правительства Новоторговый устав носил меркантилистский характер, способствовал повышению конкурентоспособности русских купцов. Все статьи устава, посвященные внешней торговле, проникнуты протекционизмом, который нашел выражение в системе пошлин, взимавшихся с иностранных купцов. Вопросы внутренней торговли трактовались на основе Торгового устава 1623 года (Таможенной уставной грамоты 1624 года), оформившего таможенную систему и вводившего единую пошлину.

Составлен по указу царя Дмитрия Михайловича и Боярской думы в Посольском приказе под руководством Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина[2]. При подготовке Новоторгового устава использованы челобитные гостей, представителей гостиных сотен и посадских людей. Работа над текстом окончена 22 апреля (2 мая) 1637 года. Действовал до принятия Таможенного устава 1755 года.

Состоял из преамбулы и 94 статей; 7 статей из них, касающиеся иностранных купцов, объединены в «Устав торговле…», который 24 апреля (4 мая) 1637 года передан представителю нидерландских и ганзейских купцов.

Новоторговый устав ввёл строгий контроль за качеством как иностранных, так и русских товаров (должны были иметь клейма и печати производителя); недоброкачественные товары подлежали изъятию «с безчестьем» для купца, о чём объявлялось «во весь свет». Конкретизировал порядок хранения, учёта, транспортировки товаров. В целях ужесточения контроля за количеством товаров, облагавшихся пошлинными сборами, запрещалось производить их погрузку и выгрузку с судов в тёмное время суток. Обязанность по взвешиванию товаров возлагалась на служителей таможни.

Для русских купцов устанавливались единые по всей территории страны правила уплаты пошлин, взимавшихся мелкими серебряными деньгами: при продаже на ярмарке в Архангельске купцы платили 4-5% от цены товаров, в других городах – 5%, при покупке в Архангельске – 4%, в других городах – 5% (в Сибири взимались «многие проезжие пошлины»). Новоторговый устав обязал русских купцов сдавать на таможне золото и ефимки, полученные от иностранных купцов за проданные им товары. Судопроизводство по торговым делам, организация торговли и таможенной службы изымались из ведения воевод и передавались гостю «с товарыщи».

Впервые Новотороговый устав детально регламентировал условия осуществления торговли в России иностранными купцами. Всем им запрещалось брать подряды, вести розничную торговлю, производить обмен товарами между собой на российской территории, продавать товары русским купцам, не являвшимся жителями города, где осуществлялась торговля (кроме ярмарок). Ограничивался привоз иностранным купцами дорогих товаров (вин, сахара, леденцов, жемчуга, драгоценных камней, украшений), повышались пошлины на все виды ввозимых вин, кроме церковного.

Иностранные купцы, приобретавшие товары на золото или ефимки, освобождались от уплаты пошлин, что способствовало притоку драгоценных металлов в государственную казну. Остальных иностранных купцов Новоторговый устав обязал платить пошлины золотом или ефимками.

Восточным купцам (персам, индийцам, бухарцам и пр.) и купцам из Османской империи (грекам, валахам, молдаванам) было позволено торговать на всей территории России, европейским купцам – только в пограничных городах Архангельске, Новгороде, Пскове, Смоленске и Киеве (в Москву и другие города они могли приехать лишь при наличии царских жалованных грамот).

Для европейских купцов устанавливались наиболее высокие пошлины: при продаже своих товаров на ярмарке в Архангельске они платили 4-5% от цены товаров, в др. городах – 6% (дополнительно, при проезде в др. города, с них взималась проезжая пошлина 10%), при покупке русских товаров – 10%. Восточные купцы в Астрахани, купцы из Османской империи в Путивле, а также в Москве при продаже товаров уплачивали пошлину 5%, при проезде в др. города – 10%, покупка ими русских товаров во всех городах, кроме Астрахани и Путивля, облагалась проезжей пошлиной 10%.

Нарушения Новоторгового устава карались конфискацией товаров в пользу государства и высокими штрафами.

Результаты государственного регулирования внешней торговли

В итоге протекционистских мер русское купечество потеснило на внутреннем рынке иностранный капитал. Несмотря на препятствия экономического, политического и социокультурного характера, в XVII веке русская внешняя торговля перешла от эпизодических торговых контактов в фазу регулярного товарообмена. Но слабое развитие торгового флота и отсутствие выхода к Черному и особенно к Балтийскому морям, препятствовали расширению прямых экономических связей с западноевропейскими странами. Внешняя торговля России продолжала находиться по преимуществу в руках англичан и голландцев.

Таким образом, в правление царя Дмитрия Михайловича правительство русского государства начало проводить политику меркантилизма, то есть всемерного обогащения государства за счет внешней торговли. Несмотря на объективные трудности, торговые связи России с зарубежными странами в период правления царя Дмитрия Михайловича приобретали более устойчивый характер. Однако внешняя торговля России ввиду слабости отечественного частного капитала в значительной степени оказалась монополизирована государством.

Русско-английские отношения в XVI-XVII веках

Эпоха Великих географических открытий позволила сформировать новые крупные торговые центры, привела к расширению мировой торговли. Средневековая торговля уступила место эпохе первоначального накопления. Усиление товаризации сельского хозяйства, возникновение мануфактур, рост числа городов подталкивали европейские государства к поискам новых морских путей с целью расширения торговли и внешнего рынка. Поток серебра и серебряных изделий, хлынувшие в Европу из Нового Света, стали причиной «революции цен». Европейские государства вступили на путь колониальных захватов, основными целями которых стали легкая добыча капиталов и распространение своего влияния на другие государства. Исключением не стала и Британия. Английские подданные, в частности люди, связанные с торговлей, в XVI веке предпринимают первые попытки организации экспедиций с целью открытия и исследования новых земель, которые можно было бы использовать не только как рынок сбыта товаров, но и как колонии.

На северо-западном направлении их настигли неудача и разочарования. Тогда английские мореплаватели обратили свой взгляд на северо-восточное направление. Они решили двигаться морским путем вдоль побережья Ледовитого океана для того, чтобы добраться до Китая, а оттуда направиться в сторону Индии.

В 1527 году англичане создали целый проект для отыскания северо-восточного прохода для установления морского пути в Китай и Индию. По инициативе Себастиана Кабота было организовано специальное общество – «Общество купцов-предпринимателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений неведомых и даже доселе морским путем не посещаемых». О том, что общество «купцов-предпринимателей» создавалось с целью освоения, и, возможно, завоевания англичанами новых земель, отчетливо свидетельствовали Устав и инструкции, разработанные Каботом.

Участникам экспедиции при встрече с иностранцами запрещалось сообщать какие-либо сведения о собственной религии, законах и обычаях. Главным образом следовало выяснить, как можно использовать туземное население, изучить их характеры и взгляды.

В Уставе подробно прописывали главные цели экспедиции: собрать исчерпывающий материал о новых землях или государствах, которые в той или иной мере смогут быть использованы для блага Англии. Важным было определить, какими продуктами лучше всего торговать с жителями определенной местности, узнать какие металлы имеются в горах, реках, на поверхности земли или в земле.

В мае 1553 года экспедиция во главе с Хью Уиллоби в составе трех судов отправилась в знаменитое путешествие на трех кораблях – «Добрая надежда», «Благое упование», «Эдуард – благое предприятие» – с численностью 116 человек. Эдуард VI снабдил экспедицию грамотой, в которой он говорил о цели данного путешествия – установление дружественных сношений с правителями тех государств, что встретятся на пути путешественников, а также обращался к ним с просьбой не препятствовать продвижению его подчиненных через эти страны:

«Разрешили мы честному и доблестному мужу Югу Вилогби (Хью Уиллоби) и другим с ним <…> верным и любезным слугам нашим, да идут он по желанию своему в страны прежде им неведомые, искать в оных то, чего мы не имеем, и привезти им из земель наших то, чего они не имеют; да произойдет чрез то польза им и нам и да будет между ними и нами вечная дружба и союз нерушимый…».

В пути экспедицию настигла буря, два корабля погибли, лишь третий – к августу 1553 года добрался до монастыря святого Николая в устье Северной Двины. Капитан судна Ричард Ченслер объявил себя в качестве английского посла, а членов своей команды негоциантами. Англичанину удалось добиться встречи с русским царем Иваном Васильевичем. В 1554 году это случайное посольство отправилось в обратный путь. Русский царь Иван IV (1530-1584) предоставил им грамоту о беспошлинной торговле в русских городах, а складочным местом и главным торгом стали Холмогоры.

При установлении дипломатических связей между двумя государствами английское и русское правительства преследовало разные цели, которые оказывали значительное влияние на ведение дел и отношения между государствами. Русский царь Иван IV, намереваясь начать большую войну с Ливонией за часть побережья Балтийского моря, желал установить постоянные торговые отношения с одним из крупных государств Западной Европы. Он рассчитывал получить и нужные ему для организации военной борьбы предметы вооружения и хороших мастеров. Отношения должны были установиться, по мысли Ивана Васильевича, как в форме экономических связей, так в форме политического союза, который он пытался скрепить династическим браком.

Иначе на дипломатические контакты с Московией смотрела Англия. Для нее основной целью являлось удовлетворение коммерческих интересов. Прежде всего это проявилось в названии общества и его уставе. Главное задачей для англичан явилось открытие новых земель, которые можно было бы использовать как рынок сбыта своих товаров. Кроме того, эту территорию можно было использовать в качестве колонии. Однако уже первые посетители Московского государства поняли, что здесь возможно получить лишь торговую прибыль. Вторая задача не могла быть решена ввиду того, что Россия в это время являлась уже самостоятельным государством.

Купцы-предприниматели, оказавшиеся после длительного путешествия в родной стране, стали добиваться от королевы Марии особой хартии на исключительное право торговли с Московским государством.

Хартия 6 февраля 1555 года положила начало образованию «Московской компании» (Moscovy company), которая стала играть значительную роль в англо-русских отношениях второй половины XVI века и XVII века. Торговыми делами компании в Московском государстве ведали особые агенты, которые не всегда являлись членами общества. Они избирались, а лучше сказать, назначались правителем совместно с компанией. Агенты пользовались большой самостоятельностью ввиду того, что управление компанией находилось в Лондоне.

В мае 1555 года «Московская компания» вновь отправила Ричарда Ченслера в Московию. С ним были два агента – Ричард Грей и Джордж Киллингворт. Целью их посольства стало расширение торговой деятельности. В королевской грамоте, предназначенной Ивану IV, содержалась просьба оказывать покровительство в налаживании отношений между двумя странами. В этот раз русский царь предоставил им еще большие торговые привилегии.

Военные неудачи в борьбе за Ливонские земли заставили Ивана IV задуматься о военно-политическом союзе. В ноябре 1567 года царь поручил английскому послу А. Дженкинсону передать королеве Елизавете поручение, в котором содержалось следующее: «Чтобы между ее королевским величеством и им были вечная дружба и любовь, которые будут началом для дальнейших переговоров», чтобы оба монарха «были за одно соединены (против всех своих врагов); то есть, чтобы ее величество была другом его друзей и врагом его врагов и также наоборот, и чтобы Англия и Россия были во всех делах заодно». Иван IV ожидал прежде всего технической поддержки. Он надеялся на то, что получив оружие из Англии, у него появится возможность выиграть Ливонскую войну. Приглашение квалифицированных мастеров было вторым вопросом, интересовавшим русского царя после заключения политического союза.

Кроме того, Иван Грозный просил убежища в Англии, в том случае, если возникнет угроза внутренней смуты, обещая предоставить аналогичную возможность английской королеве. И так как этого не случилось, то русский царь стал добиваться скрепления союза между государствами с помощью своего брака с английской королевой Елизаветой. Однако основной задачей английская сторона видела укрепление для своих купцов беспошлинной торговли и других льгот: «Помощи во всяких претензиях к русскому правительству, защищать их интересы, когда открывались какие-нибудь неблаговидные операции с деньгами и товарами».

Династические переговоры велись секретно, круг посвященных людей был очень узок. И отношения осложнились в тот момент, когда царю было отказано в браке с английской королевой, а вместо Дженкинсона, которому было поручено столь важное поручение, на переговоры прибыл новый человек Томас Рандольф.

Однако царь не оставил своих замыслов и скоро предпринял новую попытку заключения союза. Рассчитывая на помощь английской королевы, летом 1569 года. Иван VI подтвердил прежние привилегии «Московской компании» и предоставил новые. Англичанам было разрешено вести транзитную торговлю через Россию в Персии, искать железную руду в Вычегде и переплавлять монету в Москве, Новгороде и Пскове. Практически год продолжались переговоры, но Елизавета I так и не желала давать положительного ответа. Иван недовольный уклончивыми ответами стал принимать решительные меры в отношении Московской компании. В 1571 году она лишалась прав беспошлинной торговли и торговли с Востоком. Часть ее имущества была конфискована. В результате в англо-русских отношениях наметилось еще большее охлаждение.

Временное охлаждение в отношениях Англии и Московского государства было недолгим. В конце 70-х – начале 80-х годов XVI века заметно ухудшилось военное положение Московии. Поляки захватили Полоцк, шведы вторглись в Новогородскую землю. Крайняя нужда в боевых припасах вынудила царя возобновить переговоры с англичанами. С просьбой о срочной военной помощи был отправлен Джером Горсей.

Иван IV на протяжении своего правления, и особенно под конец своей жизни, стремился к союзу с Англией. Ведение дел «приняло форму проекта англо-русского союза против Польши». Закрепить данный союз русский царь желал не только своей женитьбой на самой королеве, но и женитьбой на племяннице королевы Елизаветы Мэри Гастингс.

Для переговоров в Англию был отправлен русский посол Ф.А. Писемский, в задачи которого входило узнать отношение английского двора к замыслу Ивана IV, однако он не должен был давать никаких обязательств. В ответ английская сторона отправила свое посольство, которое возглавлял Джером Боус. Основной задачей посланника было не желание узнать больше о гарантиях в отношении потенциальной невесты, расширить торговые привилегии Московской компании. Обе стороны так смогли добиться поставленных целей.

После смерти Ивана IV на русский престол вступил его сын Федор Иванович (1557-1598). Ко всем государям отправили послов, чтобы донести до них эту весть. 14 мая 1584 года соответствующую грамоту вручили все еще находившемуся в России Боусу. В послании говорилось, что царь просит королеву Елизавету быть и с ним в дружественных отношениях как она была с его отцом. Царь обещал сохранить прежние выгоды для английских купцов, в то же время просил, чтобы английская королева позволила московским купцам торговать в Англии и с другими государствами через Англию. Также царь обращался с просьбой к Елизавете не препятствовать другим иностранным купцам, поставлявшим в Россию свои товары, и пропускала мастеров. Подобные требования отражали совершенно иной подход к отношениям с Англией. Федор Иванович не только стремился исполнить просьбы английских властей, но и ставил вопрос об аналогичных привилегиях для русского купечества. Однако грамота царя Федора так и не добралась до адресата. Посланник Боус, раздосадованный плохим приемом, в Холмогорах выбросил царскую грамоту и дары, а когда прибыл на родину, то изложил случившееся далеко необъективно, чем вызвал гнев Елизаветы на русское правительство.

Все же меркантильные интересы английской королевы победили, и 10 июня 1585 года она направила царю Федору послание, в котором поздравляла его с восшествием на престол и завела речь о торговых отношениях между государствами. Но русский государь не забыл нанесенной ему обиды. Осенью того же года он направил в Лондон сухопутным путем толмача Романа Бекмана с грамотой. В ней содержалась жалоба на поведение посла Боуса. На родину русский посол отправился с грамотой, в которой давалось согласие на торговлю русским купцам в Англии, но с определенными условиями – царь должен был дать «Московской компании» право исключительной торговли в своих областях.

В дипломатические переговоры вмешался Борис Годунов, летом 1586 года он направил в Лондон Джерома Горсея с царской грамотой, к которой добавил и свою собственную. Благодаря посольству русское правительство выдало английской компании привилегию на широкие льготы, в том числе и беспошлинную торговлю. Сверх того, англичане добились монополии в торговле через все северное побережье России вплоть до устья Енисея. Но отношения были испорчены так называемым «делом Мерша». Один из английских купцов Мерш на имя компании сделал заем у частных лиц и царской казны и объявил, что эти деньги предназначены для общего расхода, в общие товары. Между тем товарищи заявили, что деньги он брал без их ведома, т.е. на себя.

Еще до возвращения Бекмана в Московское государство прибыло посольство под руководством Джильса Флетчера. Впрочем, дипломатическая миссия наткнулась на непреодолимые препятствия. Просьбы королевы простить долги купца Мерша, запретить вести торговлю в России, а также через Россию с Востоком другим иностранцам, кроме англичан, не нашли поддержки у Федора Ивановича. Было отказано королеве и в ее желании передать «суд над англичанами» Борису Годунову. Отказ был связан с тем, что к этому времени Россия шла на сближение с Империей и Испанией. Сочувствие русского правительства оказалось на стороне Испании, после того как от оружия англичан погибла испанская «Непобедимая армада». Но несмотря на все препятствия, Джильсу Флетчеру удалось добиться разрешения для английских купцов торговать по Волге, правда, англичане облагались пошлиной.

Во второй половине 90-х годов XVI века отношения между Англией и Россией осложнились новой проблемой, связанной политикой Англии в отношении Турции. Англия активно торговала на Ближнем Востоке, а Турецкая империя рассматривалась как сила, которая может быть использована против враждебного габсбургского блока. Это вызывало протесты России, для которой Турция была опасным противником.

Политику налаживания контакта с Англией восстановил Борис Годунов, который, как и Иван Грозный, планировал в «крутой момент» бежать в эту страну. Царь покровительствовал англичанам и смог заручиться поддержкой английской королевы еще до своего вступления на престол. После смерти английской королевы Елизаветы Годунов продолжал попечительскую политику в отношении ее подданных. Кроме того, русский царь как бы продолжал традицию Ивана Грозного, он также желал породниться с английским двором. Впрочем, Годунов пытался породниться не только с англичанами, но и с другими иностранными аристократами через своих детей – дочь Ксению и сына Федора.

Неудачей обернулась и другая задумка Бориса Годунова, которая была нацелена на более тесное сотрудничество с Западом – направить русских людей на обучение в Англию. Между тем после завершения обучения «студенты» не пожелали вернуться на родину.

Английское правительство в период правления Бориса Годунова продолжали интересовать экономические стороны англо-русских отношений. Англичане пытались найти возможности через Московию пробиться в Китай и Индию, двигаясь вдоль северных русских берегов. Торговые отношения между государствами в период правления Годунова не менялись, все трения в коммерческих отношениях были устранены к 1599 году.

В 1600 году страны вновь обменялись посольствами. В Лондон было направлено русское посольство дворянина Григория Микулина и подьячего Ивана Зиновьева. Перед ними была поставлена задача – добиться изменения отношений Англии с Турцией. Микулин должен был узнать, в каких взаимоотношениях находилась английская королева с турецким правительством. Другая задача, стоявшая перед послом, касалась выяснения ситуации на северо-востоке Европы (началась польско-шведская война).

Трудно сказать, как бы развивались отношения России и Англии при Годунове дальше, но с его смертью начался период Смуты, сопровождавшийся многочисленными бедствиями, переворотами, воцарениями самозванцев, военной интервенцией. В этот период не прекратились контакты англичан и русских. Россию посетило еще больше британских подданных, а, следовательно, постепенно стали углубляться знания британцев о России. Отношения с Британией, протестантской страной, приобрели в начале XVII века новый оттенок. В британцах (как и в голландцах) русские видели наиболее вероятных союзников, или, по меньшей мере, доброжелателей. Немалую роль в этом сыграл факт их официального неучастия в интервенции.

В период Смуты русское войско продолжало пополняться англичанами, на военной службе у московских царей они стали появляться с конца XVI века. Одним из очевидцев Смуты был человек со сложной судьбой, англичанин Дэвис Гильберт, служивший в русском войске при Годунове, Лжедмитрии, затем перешедший на службу к полякам, и попавший в плен к русским. В поисках средств к существованию на военную службу в Москву поступил Генри Бреретон.

В начале нового столетия о правах на царский престол заявил первый самозванец Лжедмитрий I. Как раз в это время в Москву прибыл английский посол Томас Смит с новостью о воцарении Якова I (1566-1625). И вновь русскому правительству были выдвинуты требования о разрешении английским купцам торговать с Персией и Индией через русские владения, но, как и прежде, они получили отказ. Впрочем, когда Лжедмитрий I появился в Москве в июне 1605 года, то сразу же подтвердил привилегии «Московской компании» и разрешил торговлю с Персией. Однако налаживанию отношений с Англией помешала смерть самозванца.

В самый острый момент Смуты королю Англии Якову I был предоставлен «Проект взятия Московского государства под покровительство Англии». Проект был создан в тот момент, когда для англичан возникла опасность восшествия на русский престол польского царевича Владислава. В таком случае могла возникнуть угроза потери спокойной торговли на территории Московского государства, но замыслам англичан не удалось сбыться.

На основании военных действий русское правительство в 1613 году отменяет все льготы, данные английским купцам, вводятся двойные пошлины на ввоз европейских и вывоз русских товаров иноземными купцами. Товары и деньги купцов, обвиненных в контрабанде или неуплате налогов, изымаются в казну. Лишение беспошлинной торговли явилось тяжелым ударом для английских купцов.

В 1613 году на русский престол вступил царь Дмитрий Михаилович (1578-1637), перед которым встали важные задачи – наладить утерянные контакты с европейскими государствами и добиться международного признания. В этом же году царь Михаил посчитал нужным отправить в Англию с извещением о восшествии на престол дворянина Зюзина. Однако на него были возложены и другие поручения, посол должен был добиться поддержки в борьбе против шведов и поляков, а также просить о помощи деньгами и военными припасами, которые были нужных для отражения внешней опасности. Царскому посланнику был оказан «добрый» и даже ласковый прием. Несмотря на то, что король Яков объявил посланнику о желании продолжать дружественные отношения с русским царем, предложил восстановить привилегии «Московской компании», но вопрос о помощи обошел стороной.

Зюзин возвратился в Москву в октябре 1614 года, куда ранее уже прибыл английский посол короля Якова I Джон Мерик. Этот английский посланник сыграл важную роль в признании царя Дмитрия Михаиловича иностранными государствами. На посла было возложено поручение добиться возвращения старых привилегий английских купцов и получить разрешение англичанам торговать через территорию России с Персией, а также найти путь в Восточную Индию по рекам Обь и Лена. Желая получить удовлетворить эти цели, английский король разрешил своему послу принять на себя посредничество между Россией и Швецией. Благодаря стараниям Джона Мерика 27 февраля (9 марта) 1617 года был подписан знаменитый Никольский мирный договор между Россией и Швецией. Кроме того, Англия первой признала нового московского государя.

Но в результате отказа короля Якова I оказать военную помощь (в отличии от голландцев) миссия английского посла Джона Мерика завершилась безрезультатно. Теперь английские купцы подчинялись тем же порядкам, что и остальные иностранцы. Не добившись успеха в своем деле в 1621 году Джон Мерик отправился на родину. Впрочем, английское правительство еще долго не могло смириться с этим положением и неоднократно пыталось вернуть прежние торговые привилегии.

При царе Дмитрие Михаиловиче страну стали активнее посещать английские ученые, доктора, архитекторы, военные, которые находились на службе у русских царей. В 1618-1619 годах Россию посетил выпускник Оксфорда Ричард Джемс. В 1618 году в составе посольства Дэгли Диггса Москву посетил знаменитый ученый ботаник Традескант. Из каталога, изданного сыном Традесканта после его смерти, известно, что в саду ученого находилась Rosa Moscovita – «Московитская роза», вывезенная из России с Розового острова в дельте Двины.

27 марта 1625 года английским королем становится Карл I Стюарт (1600-1649). В том же году возобновились переговоры английской дипломатии с русским правительством о восстановлении торговых привилегий англичан в России. В 1627 году между посланниками английского короля Карла I Стюарта и русского царя Дмитрия Михайловича заключено соглашение, по которому восстановлены привилегии «Московской кампании», английским купцам разрешен проезд через территорию русского государства по торговым делам в Персию. В тоже время русские подданые получили возможность обучаться в английских университетах, а русские купцы – право торговли на территории Английского королевства. Вместе с тем, существенно изменилась структура самой «Московской компании», теперь ее управление находилось в Москве (в Английской слободе), и половину капиталов компании составляли деньги русской казны, таким образом русское правительство получило контроль над компанией и возможность беспошлинной торговли уже на территории Англии через торговых представителей компании.

В 1637 году русский царь Дмитрий Михайлович издал указ, согласно которому иностранные купцы облагались двойной пошлиной в сравнении с русскими негоциантами. Лишение беспошлинной торговли явилось тяжелым ударом для английских купцов. Возмущению англичан не было границ. Кроме того, положение английских купцов ухудшилось из-за конкуренции с голландцами.

После воцарения Петра Дмитриевича (1600-1653), царя из новой династии Рюриковичей-Мономашичей-Дмитриевичей, который с 1623 года считался личным другом наследника короля Якова I, принца Уэльского и графа Честерского Карла Стюарта, которому было суждено в 1625 году стать королем Англии, Шотландии и Ирландии Карлом I, возникли предпосылки к изменению отношений между двумя странами и сближению Англии и России. В сентябре 1637 года в Лондон прибыло русское посольство во главе с бояриным Борисом Ивановичем Морозовым[3], которое известило о восшествии на русский престол царя Петра Дмитриевича. Кроме того, целью посольства было заключение брачного союза между наследником русского престола Царевичем Алексеем Петровичем и дочерью короля Карла I принцессой Елизаветой Стюарт.

Категорически против этого союза выступила мать Елизаветы, католичка, королева Генриетта Мария Французская. Кроме того, когда Елизавете не было и двух лет, с подачи её бабки Марии Медичи рассматривалась возможность брака принцессы с принцем Оранским Вильгельмом II, который был старше на девять лет. Но в жёны принцу была выбрана старшая сестра Елизаветы – Мария. Помолвка состоялась весной 1642 года, после чего Мария с матерью, из-за ухудшения политической обстановки в стране, отбыла в Голландию.

В 1637 году соглашения достичь не удалось. Вторично с предложением о брачном союзе русский царь Петр Дмитриевич обратился к королю Карлу I в 1642 году. Карл I дал согласие на брак своей дочери принцесы Елизаветы с наследником русского престола царевичем Алексеем Петровичем только в 1645 году, когда положение короля стало критическим (получив кредит в 100 тыс. рублей золотом под залог королевских драгоценностей, что, впрочем, не повлияло на исход гражданской войны), но время для восстановления льгот для английских купцов было упущено.

В середине XVII века русские послы становятся свидетелями государственных потрясений Англии. Русский посланник Герасим Семёнович Дохтуров в 1641 году стал свидетелем начала революции. Заинтересованное в русском рынке, английское купечество придавало огромное значение достойной встрече любого русского посланника. Так накануне прибытия Дохтурова заранее проинформированные английские купцы «Московской компании» обратились к Долгому парламенту с просьбой «принять его так, чтобы он видел, что даже в отсутствие короля, парламент проявил должное внимание к достоинству его господина и уважение к нему самому, как лицу, прибывшему от такого великого государя».

Несмотря на торжественность и пышность приема, оказанного русскому посланнику, его так и не допустили к королю, а поэтому своей главной миссии – вручения царских грамот Карлу I он выполнить не смог. Около полугода русский посланник пытался добиться королевской аудиенции, каждый раз его просьбы о встрече наталкивались на отказ. Возвратившись на родину в 1642 году Дохтуров доставил царю грамоту парламента, где основным желанием было возвращение для английских купцов прежних привилегий.

В августе 1645 года в Лондон прибыло русское посольство во главе с полковником Государева войска Великим князем Виленским Александром Михайловичем[4] и шотландцем полковником русской службы Александром Лесли[5]. Целью делегации являлось сопроводить невесту наследника русского престола царевича Алексея Петровича принцессу Елизавету Стюарт, с 13 марта 1645 года находившуюся на попечении графа и графини Нортумберленд, в Россию. Граф был близким другом короля и потому относился к его детям со всем почтением и заботой. 11 сентября 1645 года в парламенте прошли слушания о дальнейшей судьбе детей Карла I. Но присутствие русской эскадры, бросившей якорь в устье Темзы, возможность войны с Россией, которая доказала свою военную мощь в только что завершившихс я войнах с Польшей и Шведцией, оказали влияние на принятие парламентом верного решения. Принцесса Елизавета Стюарт в сопровождении русских посланников Великого князя Ивана Михайловича и полковника Александра Лесли, а также пожелавших сопровождать принцессу в ее переезде в Россию графа и графини Нортумберленд, на борту личной яхты «Святая Мария» (первом подарке русского царя английской принцессе) в окружении кораблей русской эскадры убыла в Санкт-Петербург.

В 1647 году в Москву был отправлен английский посланник Люк Найтингэм. С собой он привез грамоту Карла I, в которой последний выражал свое удовлетворение по поводу наказания мятежных купцов через взимание пошлин, а также просил об отпуске зерна. Просьбу короля московское правительство удовлетворило частично. Одновременно с Найтингэмом время в Москву прибыл другой английский посол Томас Бонд с новой грамотой от короля Карла I, в ней он просил русского царя возвратить прежнее право на беспошлинную торговлю. Впрочем, московское правительство не пошло на уступки и посланнику ответили, что пошлина наложена по причине Шведской войны.

Положение английского купечества в России еще более ухудшилось после того, как в Англии в 1649 году был казнен король Карл I. Это событие стало причиной внезапного разрыва развивавшихся в течение уже почти ста лет дипломатических отношений. Вплоть до казни короля русское правительство внимательно наблюдало за событиями революции, а на просьбы о помощи отвечало молчанием, затягивая переговоры. 1 июня 1649 года появился указ Петра Дмитриевича о высылке всех британских купцов с такими словами: «А ныне … всею землею учинили большое злое дело, государя своего, Карлуса короля, убили до смерти … и за такое злое дело в московском государстве вам быть не довелось».

Принятый царем указ, с одной стороны, являлся реакцией на казнь английского короля, а с другой – ответом на многочисленные челобитные русский купцов. С этого периода все дипломатические и торговые отношения с Британией были прерваны. В результате чего неизбежно ослабел интерес к России. Например, в Англии с 1649 года по требованию пуритан были закрыты все театры, с шекспировских времен ставшие источником широкого распространения сведений о «Московии».

Весной 1650 года в Москву прибыл посланник Карла II граф Джон Колпоппер. Посол должен был добиться отмены царского указа от 1 июня 1649 года, однако царь Петр Дмитриевич не считал возможным вернуть прежние льготы английской торговле. Кроме того, посол должен был добиться от русского правительства для Карла II денежного заема в размере 100 тысяч рублей.

Между тем царское противостояние революционному правительству Англии оказалось недолгим. С утверждением в Англии протектората Оливера Кромвеля отношения между государствами стали постепенно улучшаться. В начале 1655 года в Россию прибыл посланник Кромвеля Уильям Придо, основной целью которого было возвращение английским купцам торговых привилегий. Вдобавок посольству было поручено еще одно немало важное задание, добиться дипломатического признания правительства Кромвеля. У. Придо так и не удалось добиться прав беспошлинной торговли.

Упразднение в Англии республики и восшествие 29 мая 1660 года на престол короля Карла II способствовали возобновлению дружеских отношений между двумя государствами. Узнав о восстановлении в Англии законного монарха, в Лондон отправили царского посланника Ивана Гебдона. Карл вручил посланнику грамоту для царя. В ней говорилось о вступлении легитимного монарха на престол, а также содержалась просьба о возвращении английским купцам прежних привилегий.

В первые месяцы 1662 года в Москве готовилось великое посольство в Англию. В его состав вошли князь Петр Прозоров, дворянин Иван Желябутинский, дьяк Иван Давыдов и др. Задачи посольства были следующие: поздравить Карла II с принятием престола, уверить его во взаимной дружбе и переписке и т.д. Посольство было принято торжественно. Через два года в Москву прибыло ответное посольство во главе с графом Карлейлом. Через него английский король подтверждал желание находиться в дружественных отношениях с русским царем. Кроме того, для Карлейла ставилась задача добиться возвращения английским купцам прежних торговых привилегий. Поставленных целей граф так и не смог добиться, а как писал Ф. Мартенс: «Благодаря посольству графа Карлейля, взаимные сношения между Россией и Англией изменились к худшему».

В этом же году, в августе 1664 года, царь Алексей Петрович отправил в Лондон новое посольство во главе с Василием Дашковым с поручением донести жалобу на дерзкое поведение английского посла. Посол постарался объяснить, что основанием братской дружбы между монархами заключается их «взаимное благожелание», а не возвращение англичанам торговых привилегий. Однако переговоры так и ни к чему не привели.

После провалившихся переговоров с Лондоном дело было поручено Патрику Гордону. В июне 1666 года царь отправил посланника в Англию с миссией, которая не принесла успехов русскому правительству. В грамоте, врученной Гордону, Алексей Петрович затрагивал интересовавший англичан вопрос о привилегиях, объясняя введение пошлины крайней необходимостью. Кроме того, русский государь объяснил английскому правительству свой запрет покупать у английских купцов товары в Архангельске тем, что в Англии свирепствовала чума.

Чтобы добиться улучшения осложненных дел, правительство Карла II неоднократно пыталось добиться возвращения привилегий при Алексее Петровиче (1630-1682), а затем после его кончины и вступлении на престол нового царя – Петра Алексеевича (1662-1720). Но уже ничто не могло изменить сложившегося положения дел, англичане, как и другие иностранные купцы, должны были выплачивать пошлины. С одной стороны, потеря торговых привилегий стала результатом политики укрепления национальных торговли и промышленности, а с другой – следствием революционных событий в Англии. Вопрос о торговых привилегиях англичан в России был решен окончательно.

Таким образом, в развитии русско-английских связей и отношений в XVI-XVII вв. можно выделить несколько периодов:

1553-1571 годы – время знакомства двух стран и начало активных дипломатических и торговых отношений.

1570-е годы – охлаждение русско-английских связей.

Начало 1580-х годов – 1584 год – попытки Ивана IV возобновить дипломатические отношения в связи с необходимостью союзника во внешней политике.

1584-1598 годы – инертный характер взаимоотношений, хотя между государствами продолжали вестись дипломатические и торговые переговоры, но к успеху они не приводили.

1598-1605 годы – период активного налаживания контактов.

1605-1613 годы – период нестабильных русско-английских отношений (однако Англию Россия видела наиболее вероятным союзником).

1613-1649 годы – возобновление двусторонних дипломатических и торговых отношений, хотя торговые привилегии английским купцам в прежнем размере возвращены не были.

1649-1660 годы – разрыв дипломатических и торговых отношений России с Англией по причине казни английского короля.

1660-1682 годы – возобновление дружеских отношений между странами, связанное с Реставрацией династии в Англии.

За полтора столетия оба государства прошли сложный и тернистый путь сотрудничества. Нередко между ними возникали непреодолимые препятствия. Однако были моменты, когда появлялась необходимость во взаимном сотрудничестве. Английские дипломаты, купцы, военные специалисты, медики не только проявляли живой интерес к русской культуре, но и знакомили русских со своей.

Русско-нидерландские отношения в XVI-XVII веках

Первые торговые связи между голландцами и русскими были зафиксированы летописями уже около 1000 года. Некоторые клады, найденные археологами вдоль великих русских рек, впадающих в Балтийское и Чёрное моря, которыми пользовались голландцы, включали в себя и фризские монеты. Восточные славяне уже в XIII веке. поставляли зерно жителям таких крупных нидерландских городов, как Амстердам, Брюгге, Гент, Антверпен, Мидделбург и Ставорен. Впрочем, кроме торговых заметок, знания обоих народов друг о друге долгое время были очень скудны. Первые регулярные контакты с Голландией начались в период правления Ивана IV, когда голландские купцы вслед за своими конкурентами англичанами впервые появились в Архангельске, используя северный морской путь.

В своем описании исторических событий в Московии начиная со времени Ивана IV голландский купец Исаак Масса, описывая конкуренцию между голландскими и английскими купцами, сообщает: «И так как англичане давно изыскивали всяческие средства для того, чтобы захватить в свои руки торговлю в стране, и желали отстранить от нее голландцев, то посол обратился к царю и просил за англичан и обещал, что они будут снабжать Московию всем необходимым, что их товары будут дешевле и лучше, нежели у голландцев и других народов. Будучи проницательным государем и желая жить мирно со всеми государями и владетелями (coningen en potentaten), любя немцев и сверх того зная славные, необыкновенные и победоносные дела голландцев, в особенности деяния светлейшего нашего герцога Мориса Нассауского, достаточно известные ему по нашим рассказам, и хорошо зная, как ему в этом случае надлежит поступить, Борис отвечал, что все нации в этом отношении для него равно любезны, что он желает со всеми жить в дружбе; сверх того [другие иностранцы] исправно платят подати и пошлины, составляющие доход государей московских, и значит имеют право вести торговлю, так же как и англичане; для англичан, по правде, довольно и того, что они свободны от всякой пошлины во всем государстве московском и ничего не платят государю; если бы они были мудры, то они не почли бы приличным предлагать это и завидовать торговле близких соседей».

Голландцы сыграли большую роль в развитии морской торговли Европы с Россией. Голландскими мореходами составлены первые морские путевые карты региона. В тот момент единственным портом России был Архангельск, не самый удобный порт. Но благодаря профессионализму коммерсантов и мореходов торговля шла интенсивно, и Архангельск давал 75 % внешнеторгового оборота. Россия традиционно поставляла в Европу зерно, сало, меха, воск, кожи, пеньку, лен и прочее сырьё. Ввозили сукна и металлы, порох и оружие, жемчуг и драгоценные камни, пряности и благовония, вина и цитрусовые, краски и химические товары, шелковые и хлопчатобумажные ткани, писчую бумагу и кружева. Таким образом, экспортировали сырье и полуфабрикаты, импортировали изделия западноевропейской мануфактурной промышленности и колониальные товары.

Сила голландской торговой системы во второй половине XVI века и в первой половине XVII века заключалась в том, что голландские предприниматели занимались в основном международной посреднической торговлей, так что они могли поставлять на любые региональные рынки именно то, что пользовалось там спросом, и покупать там то, что предлагал местный рынок. Торговля в Архангельске стала существенной частью мировой торговой системы. Голландцы поставляли на российский рынок товары из целого ряда стран Европы и неевропейских стран и покупали там то, в чем нуждался международный рынок. Таким образом, в XVII веке с помощью голландских купцов и мореплавателей был начат процесс интеграции России в мировую экономическую систему.

Русско-нидерландские отношения получили официальное оформление в 1613 году. В 1613 году русские послы Степан Ушаков и Семён Заборовский посетили Нидерланды и вручили принцу Морицу Оранскому грамоты от русского царя Дмитрия Михаиловича, которые извещали голландскую сторону о вступлении последнего на престол и просили Нидерланды о помощи в войне против поляков и шведов.

В отличии от англичан, голландцы не отказали русскому царю. Всего за период с 1614 до 1616 года из Нидерландов поставлено 10 тыс. мушкетов, 5 тыс. пехотных копий, 50 полевых орудий. Кроме того, весной 1614 года в соответствии с договором русских послов Степана Ушакова и Семёна Заборовского с принцем Морицом Оранским из Нидерландов прибыла сотня офицеров, сержантов и капралов Голландской Армии, которые должны были передать Русскому Войску опыт новой тактической школы. В 1615 году Нидерланды оказали русской короне дипломатическую помощь. Дипломатическая миссия Нидерландов, прибывшая в Великий Новгород, способствовала заключению мира со Шведским королевством.

В 1620 году ко двору царя Дмитрия Михайловича прибыло посольство от штатгальтера Нидерландов принца Морица Оранского, графа Нассауского, с просьбой в развитие договора 1613 года о разрешении для его подданных проезжать через территорию России в Персию по торговым делам. Кроме всего прочего, посольство также должно было договориться с русскими властями о постройке на Волге десяти кораблей для плавания голландцев в Персию. Русское правительство благосклонно отнеслось к этой просьбе, ибо видело в предприятии и свою выгоду, а также рассчитывало перенять у голландских мастеров технологию постройки больших кораблей. На это указывает и содержание царской грамоты, отправленной нижегородскому воеводе, в которой, в частности, говорится: «Ходити им в Персиду… Волгою на десяти кораблях, а корабли им делати в нашей земле, где такие леса, которые к тому делу годны найдут, а тот лес покупати им у наших людей вольною торговлею, а плотников к тому корабельному делу, к их корабельным мастерам в прибавку, наймовать наших подданных охочих людей, и наём им платить по договору с ними вольною торговлею, а от тех плотников корабельного мастерства не скрывать и не таить».

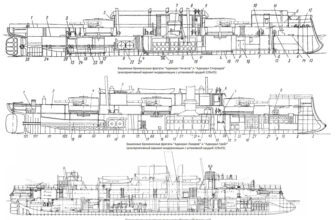

В конце 1620 года из Москвы в Нижний Новгород отправились шесть голландских специалистов в сопровождении русской охраны: шкипер и руководитель постройки Михаэль Ван Кордес из Амстердама, корабельный плотник, переводчик Ганс Берк, а также трое специалистов корабельных дел. С помощью нанятых русских плотников к июню 1621 года первый корабль, названный в честь принца Морица Оранского, был спущен на воду. Остальные девять кораблей было решено строить по результатам торговой миссии в Персию. В марте 1621 года в Москву прибыло новое голландское посольство, которое наняло в России команду для «Принца Морица Оранского» из местных иностранцев и русских людей. 1 июля (11 июля) 1621 года посольство отправились из Москвы в Персию совместно с русскими посланниками Коробьиным и Кувшиновым. 30 июля (9 августа) 1621 года миссия отбыла из Нижнего Новгорода вниз по Волге, направляясь в Персию. Посольство для голландцев завершилось удачно. Голландская Ост-Индийская компания получила право вывоза шелка из Персии. Для увеличения оборота с помощью русских мастеров в 1621-1623 годах голландцы построили в Нижнем Новгороде еще три судна «Принц Вильгельм I Оранский», «Адольф ван Ниувенар», «Принц Вильгельм Людвиг Нассау-Дилленбургский», которые в последствии несколько лет ходили из Нижнего Новгорода в Персию. Несмотря на то, что корабли были построены на Руси и имели русские экипажи, несли они голландский флаг.

Кроме того, в ходе переговоров царя Дмитрия Михайловича с посольством от штатгальтера Нидерландов принца Морица Оранского, графа Нассауского было достигнуто соглашение, в соответствии с которым русские дворяне должны были пройти обучение в Голландской военной академии, прослушать университетский курс, а кроме того изучить как организовано в Голландии оружейное, мушкетное, пушечное, корабельное, монетное и горное дело.

В ходе переговоров царя Дмитрия Михайловича с посольством от штатгальтера Нидерландов принца Морица Оранского, графа Нассауского, было достигнуто еще одно важнейшее соглашение, в соответствии с которым при государственной поддержке Нидерландов и Русского Царства создавалась «Русско-голландская компания». Главным предназначением компании была доставка товаров из европейских портов в Архангельск и русских товаров в обратном направлении. Компания получала эксклюзивное право на морские перевозки в Архангельск. Еще в ходе русско-шведской (1610-1617) и русско-польской (1609-1618) войн благодаря Договору 1613 года и отмене всех льгот для иноземных купцов в военное время голландцы практически вытеснили англичан из внешней торговли Руси. По договору суда компании, построенные на Руси и укомплектованные экипажами из русских, освобождались от портового и других сборов, что побуждало строить корабли голландскими корабельными мастерами из русских материалов и с помощью русских плотников. В 1625 году «Русско-голландская компания» была создана. При этом управление компании расположилось в Архангельске. Там же был построены Торговый двор и склады.

В описях архива Посольского приказа за 1626 год содержатся сведенья о закупках хлеба на Вологде голландскими купцами Петром Фанбергеном, Давыдом Микулаевым и Исааком Массой. Вообще на русский хлеб был большой спрос. В последующем шведская королева Христина и Нидерландские Штаты даже готовы были платить царю за зерно оружием и посылали ему в подарок пушки, мушкеты и снаряды.

В 1630-1631 годах голландское посольство обратилось к царю Дмитрию Михайловичу с просьбой разрешить на Северной Двине завести земледельческие поселения – колонии для вывоза полученного хлеба на родину, внося в царскую казну пошлины, как с продажного товара. В Посольском приказе расценили такое предложение однозначно: «В дарах привезли яйцо, а хотят взять быка». Ответ царя и Боярской думы был более деликатным, но не менее определенным: «Русским людям это будет стеснительно, вызовет споры о земле и причинит убытки их хлебной торговле».

В 1631 году голландским Генеральным Штатам было дано разрешение иметь своего резидента (посла) в России. Первым постоянным послом Нидерландов в Москве, и третьим по счёту после шведского и польского послов, стал Йоганн ван Келлер.

В 1640 году амстердамская фирма «Бонтемантел», которой руководил будущий бургомистр Амстердама Андрис Биккер (в честь него ныне названа улица, на которой расположено посольство России в Нидерландах), выдала такие большие кредиты для скупки русской пушнины, что в 1641 году она была полностью раскуплена, превратившись в дефицитный товар.

Настоящим патриархом среди торговых иноземцев можно считать голландца Адольфа Гутмана, торговавшего в России более 50 лет. На родину он вернулся в 1703 году в 80-летнем возрасте. Кроме него на русском рынке известны его братья Иван, Исаак, Аврам и др. Подобная семейственность была характерна для деятельности голландского купечества в России гораздо в большей степени, чем для англичан.

Как следует из книги француза Савари «Совершенный купец» (1674):

«Во всей Европе нет нации, которая производила бы большую торговлю с Архангельском и со всем Московским государством, чем голландцы, ибо они отправляют туда ежегодно от 24 до 30 судов… Гамбургцы и бременцы тоже посылают туда корабли, но их значение гораздо меньше, ибо первые посылают не более 4-5, а вторые одно или два судна в год. И англичане отправляют туда корабли, но в меньшем числе, чем голландцы».

Савари указывает на то, что эти 25-30 кораблей, отправляемых голландцами ежегодно в Россию, нагружены главным образом французскими товарами. И вывозимые из России товары они сбывают преимущественно во Францию, за исключением двух-трех судов, которые они нагружают русской икрой и юфтью и отправляют в Геную и Ливорно. Таким образом, оказывается, что торговля с Московским государством производится в сущности в широких размерах не Голландией, а Францией. Последняя является страной происхождения и страной назначения: привозимые в Россию товары производятся во Франции, вывозимые оттуда – предназначены для французского рынка, для французского потребителя. Голландцы являются лишь посредниками между Россией и Францией.

Савари насчитывает целый ряд причин, вызывающих преобладание голландцев, по сравнению с французами. Голландцы имеют много судов, французы мало. Стоимость судов первых на 25 % ниже стоимости последних, ибо лес и рабочие руки им обходятся дешевле. Голландские матросы опытнее французских, и там, где на французском судне необходимо 12 матросов, голландское ограничивается восемью. Голландские матросы довольствуются камбалой и сыром, водой, пивом и небольшим количеством хлебного спирта, тогда как французам нужен свежий хлеб, свежее мясо, а не только солонина, хорошие сухари, вино и разные водки. К этому присоединяются и другие моменты – свойства нидерландских купцов. Они более знакомы с мореплаванием, чем французы, купцы могут заменить моряков, ибо с юных лет они служат на судах дальнего плавания. Голландские купцы богаты, и поэтому в состоянии вынести значительные потери. Они давно уже поселились в Москве, Архангельске и других больших городах Московии и знакомы со всеми обычаями страны. Они в состоянии сбывать товары русским в кредит на год и даже на два, и закупать товары на наличный расчет, причем они знают хорошо свою клиентуру и умеют различать среди русских купцов добросовестных плательщиков от недобросовестных и, в случае банкротства, умеют избежать неприятных последствий. Наконец, торговля Нидерландов сопряжена с меньшим риском, ибо в Амстердаме учреждено общество морского страхования, имеющее 60 военных кораблей, которые сопровождают торговые суда и охраняют их от нападения пиратов.

Как отмечает российский экономист-историк И.М. Кулишер, в 1582 году в Архангельск прибыло 9 английских кораблей, но всего 6 голландских, в 1600 году – 12 английских и 9 голландских. Напротив, в 1613 году – 30 голландских кораблей, в 1618 году из общего числа 43 судов имелось 30 голландских, в 1630 году вошло в гавань 100 голландских и всего несколько английских кораблей.

Примечания:

[1] Томас Ман (англ. Thomas Mun; 17 июня 1571 года, Лондон – 21 июля 1641 года) – английский экономист, меркантилист. Работал в Англии и Европе с 1620 до 1641 года. Главным видом капитала считал торговый капитал, богатство отождествлял с его денежной формой, а источником обогащения признавал лишь торговлю, в которой вывоз товаров преобладает над ввозом, что приносит приращение капитала, богатство. «Надо продавать по возможности дёшево, лишь бы не терять сбыта…»

Ман выдвинул идею, положенную в основу количественной теории денег: увеличение денег в стране находится в зависимости от торговли. В связи с этим рассматривал деньги не только как сокровище, но и как средство обращения и капитал. Богатство рассматривается в его денежной форме как запасы драгоценного металла. Как отдельный торговый капиталист пускает в оборот деньги, чтобы извлечь их с приращением, так страна должна обогащаться путём торговли, обеспечивая превышение вывоза товара над ввозом «… продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем мы у них покупаем…». Развитие производства рассматривается как средство расширения торговли. Ссудный процент рассматривается как зависимый от торговли, а ссудный капитал – от торгового. Ман категорически выступал против регулирования нормы ссудного процента законодательным путём.

Экономическая политика, которую предлагал Т. Ман, получила в дальнейшем название политики протекционизма, или политики защиты национального рынка. В общем виде эта политика сводится к ограничению импорта и поощрению экспорта и меры, направленные на достижение этого результата, остаются неизменными по сей день. К ним относятся: протекционистские тарифы на импортируемые товары, квоты, экспортные субсидии и налоговые льготы экспортерам и т.д. Безусловно, эти меры не могут быть реализованы без поддержки государства, именно поэтому представители как раннего, так и позднего меркантилизма считают само собой разумеющимся активное вмешательство государства в экономические процессы. Но протекционизм у Т. Мана ограничен, он не требует от правительства заменить весь импорт внутренним производством; он даже допускает косвенное стимулирование импорта, когда говорит: «…правильной политикой и выгодной для государства будет допускать, чтобы товары, изготовленные из иностранного сырья, вывозились беспошлинно. Эти производства дадут работу множеству бедного народа и сильно увеличат ежегодный вывоз таких товаров за границу, благодаря чему увеличится ввоз иностранного сырья, что улучшит поступление государственных пошлин…».

Основные сочинения: «Рассуждение о торговле Англии с Ост-Индией», «Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства».

[2] Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605-1680) – один из крупнейших государственных деятелей России второй половины XVII столетия. Высокую оценку его дарованиям давали уже современники. С. Коллинс писал о нем, как о человеке неподкупном, неутомимом во всех делах. Среди дипломатических достижений Ордина-Нащокина он называл заключение выгодного мира с Польшей (1642) и Швецией (1645). В области внутренней жизни – развитие торговли, в частности, шелком, так, что «думают вся индийская торговля обратится сюда». Помнили об Ордине-Нащокине и потомки. В.О. Ключевский характеризовал А.Л. Ордина-Нащокина как «Московского государственного человека XVII века», писал, что он являлся «наиболее энергическим провозвестником преобразовательных стремлений того времени»: никто в его время не высказал столько идей и планов, которые впоследствии осуществил Петр Великий. В.О. Ключевский отмечал, что Ордин-Нащокин обладал острым умом и являлся одним из первых западников, но при этом искал «соглашения общеевропейской культуры с национальной самобытностью».

Ордин-Нащокин А.Л. был сыном псковского помещика, получил хорошее домашнее образование. В 1620 году в числе «выборной сотни» отправлен в Европу для получения университетского образования, где был отмечен Великим князем Петром Дмитриевичем (также получавшим европейское образование под именем князя Петра Стародубского). Начал службу в 1625 году в посольском приказе. В 1635-1637 годах состоял дъяком при русском посланнике в Англии, где ознакомился с трудами английского экономиста Томаса Мана. В 1637 году стал составителем Новоторгового устава. В 1642 году Ордин-Нащокин добился подписания выгодного для России перемирия с Польшей, после чего ему был пожалован чин боярина, и возглавил Посольский приказ с титулом «царской большой печати и государственных посольских дел оберегатель». В последующем неоднократно возглавлял правительство Русского Государства. Провел ряд реформ местного управления, направленных на развитие внешней торговли и поддержание широких слоев российского купечества.

[3] Борис Иванович Морозов (1590 год – 1 ноября 1661 года) – русский боярин, один из крупнейших землевладельцев своего времени, воспитатель царя Алексея Петровича. Старший сын Ивана Васильевича Морозова и Аграфены Елизаровны Сабуровой. Любитель западной культуры, Морозов считается одним из предшественников царя Петра Алексеевича в реформировании традиционного русского образа жизни.

Борис Морозов родился (1590) в богатой и знатной боярской семье Морозовых. Его младшим братом был боярин Глеб Морозов, второй женой которого была знаменитая проповедница «старообрядчества» боярыня Морозова. В 1615 году Морозов был взят «на житьё» во дворец. Пожалован в стольники (1627-1629), боярин (1629-1658). В 1634 году назначен «дядькой» к царевичу Алексею Петровичу. До конца жизни Морозов оставался самым близким и влиятельным человеком при царском дворе. Современники характеризовали его, как человека умного и опытного в государственных делах, проявляющего интерес к западному просвещению. Став фактическим правителем страны, он интересовался техническими и культурными достижениями Европы, приглашал на службу в Россию иностранных специалистов. Этот интерес он сумел привить и своему воспитаннику.

Собрал огромное состояние: несметные богатства, 30 000 четвертей, 9000 дворов, 55000 душ обоего пола, 245 деревень, 85 сёл, 24 господские усадьбы, мельницы, кузницы, мастерские, металлургические и поташные заводы, пивоварни, кабаки, лавки, амбары, фруктовые сады, рыбные пруды. Производил и занимался железом, кирпичом и соляными промыслами.

[4] Великий князь Виленский Александр Дмитриевич (7 января 1618 года – 15 февраля 1668 года) – русский государственный и военный деятель, третий (младший) сын князя Дмитрия Михайловича Пожарского и его жены Прасковьи Варфоломеевны, родившийся уже после избрания Дмитрия Михайловича на царство. За отличие при взятии Вильно в 1639 году получил титул «Великий князь Виленский».

Получил превосходное образование. В 1634-1638 годах обучался военному делу в Нидерландах и в Оксфордском университете в Англии. В 1639-1642 годах принимал участие в Польской войне, в 1642-1645 годах – в Шведской войне. За отличие получил чин полковника. В дальнейшем начальствовал над Великокняжеским полком, Государевым войском. Занимал пост Главного воеводы Русского Войска. Продолжал военные реформы, начатые его старшим братом – Царевичем Петром Дмитриевичем.

В феврале 1668 года князь Александр Дмитриевич скончался, оставив после себя двух сыновей и трёх дочерей. Дети: Юрий (ум. 1685), Семён (ум. 1669), Аграфена, жена с 1669 года князя Дмитрия Алексеевича Голицына (ум. 1671), Анна, жена с 1672 года князя Юрия Даниловича Великогагина, Евдокия (ум. 1738), жена князя Михаила Алегуковича Черкасского.

[5] Александр Ульянович Лесли, после принятия православия – Авраам Ильич Лесли (англ. Alexander Leslie of Auchintoul; ум. 1663, Смоленск) – русский генерал шотландского происхождения, состоявший на польской, шведской, а потом и русской службе. Чин генерала получил первым в истории России. Основатель смоленской ветви шотландского рода Лесли.

В 1616 году Лесли служил в польской армии и под Смоленском попал в русский плен. В 1618-1619 годах находился на русской службе, затем нанялся к шведскому королю. В январе 1630 года полковник Александр Лесли повторно прибыл в Москву в составе шведской военной миссии. В Москве Лесли удостоился аудиенции у царя Дмитрия Михаиловича и подал прошение поступить на русскую службу. Прошение полковника было удовлетворено и с марта 1630 года Лесли зачислен на службу в Иноземный полк в чине полковника. В 1632-1635 годах принимал участие в Русско-Турецкой войне, в 1639-1642 годах в Польской войне, в 1642-1645 годах – в Шведской войне. В дальнейшем начальствовал над иноземными полками Русского Войска. Создатель Шотландской гвардии на службе русского государя.

В начале 1652 года в Москве собрался церковный собор, который постановил принять меры против нарушения иностранцами православных обычаев. В сентябре 1652 года большая группа офицеров во главе с протестантом Лесли приняла православие. Полковник Лесли принял имя Авраам Ильич. После крещения состоялось православное венчание полковника с его женой. Крестившиеся вместе с Лесли офицеры получили поместья и были записаны дворянами по «московскому списку».

Скончался Лесли в марте или апреле 1663 года в городе Смоленске.