Третий Рим. Русский Флот в XVI–XVII веках. Часть I. История создания Русского Флота

Третий Рим

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Продолжаю публиковать материалы альтернативы «Третий Рим».

Третий Рим. Знамена, штандарты, прапоры и флаги Русского Царства в XVII веке. Часть 4

Начинаю серию статей по теме: «Русский Флот в XVI–XVII веках». Начать публикацию данных материалов я планировал ко дню Военно-Морского Флота России, но по объективным и субъективным причинам приступаю только сейчас. Вместе с тем статья имеет для меня важное значение – во-первых, истории русского флота я уделяю особое внимание, во-вторых статья юбилейная (50) на сайте.

Первая часть посвящена история плавной (судовой) рати Русского Войска, каперской эскадры Карстена Роде «Московитские корсары», созданию Морской Стражи Русского Царства и Русско-голландской компании, а также строительству первых военных кораблей русского государства.

Статья имеет справочный характер и значительный объем информации из реальной истории, необходимый для обоснования дальнейшего альтернативного варианта истории русского флота. При этом события, которые не происходят в связи с альтернативным ходом истории исключены из изложения событий, а внесенные изменения выделены темно-синим цветом. С нетерпением жду Ваших комментариев и рекомендаций.

Русский Флот в XVI–XVII веках

I. История создания Русского Флота

История плавной (судовой) рати Русского Войска

Княжеские дружины имели и морскую составляющую – «лодейный флот», то есть подразделения из лодок, которые по-славянски назывались «лодьями». Войско на Руси, следовавшее водою (по рекам, озерам или морям), на судах именовались плавная (судовая) рать. С первых дней существования гребных судов на Руси гребцами на них были сами воины (дружинники), а не рабы (пленники), как в других государствах. Набеги русичей на Византию и южные берега Русского моря (Чёрное море в X-XIV веках) производились уже в IX века на флотилиях парусно-гребных судов: лодий[1] и стругов.[2]

Внутренние водные пути представлял собой систему судоходных рек и озер, объединенную оборудованными волоками. Суда упряжными волами или силами команд перетаскивались по наиболее удобному пути, по подготовленным просекам на катках. Для содержания, эксплуатации и защиты волоков были созданы специальные вооруженные отряды – волочане. Основными действиями дружин с использованием Судовой рати были: перевозки войск; высадка в морских, озерных и речных десантах; охрана торговых и княжеских караванов, направлявшихся водным путем на торжища в Византию; борьба с речными и морскими пиратами. Наличие «лодейного флота» обусловило назначение «судовой рати» (правильные летописные обозначения: «лоденщики», «вои лодейные», «вои карабленные») – пехоты, погруженной на суда и выполняющей задачи на отдельных направлениях. Ратью в общем понимании назывались войска, собранные для похода. Каждая рать действовала на одном направлении. Состав рати был различен: от трех до семи полков разной численности. Полки делились на сотни, а сотни – на десятки.

Весь ход истории показывает, что даже такой («лодейный») флот являлся мощным орудием политики русских князей. Анализируя поход войска Восточной Римской империи против славян в 589 году, военный историк, профессор, генерал-майор Евгений Андреевич Разин пишет: «Славяне активно обороняли водные рубежи. Если противник начинал переправу небольшими отрядами, то славяне уничтожали их сразу же после высадки. …Если славянам удавалось нанести существенные потери противнику при переправе его через реку, они подготавливали и осуществляли общую контратаку в тот момент, когда противник оказывался на противоположном берегу и не успевал выстроиться для боя. Правильно отмечает Иоанн Эфесский, что славяне «научились вести войну лучше, чем римляне». А вот краткие выводы из анализа наступательных действий: «Поход на Царьград 907 года представляет интерес прежде всего со стороны его политической и военной подготовки. Для похода были объединены силы всех славянских племен, входивших в состав древнерусского государства, а также привлечены союзники. В походе участвовали «вои» всех городов, находившихся под властью Киевского великого князя.

Удалось собрать многочисленную рать руссов, что потребовало хорошей организации снабжения и умелого управления ее действиями. Был построен большой лодейный флот. Поход был морской и сухопутный и требовал организации взаимодействия флотилии и конницы. В бою на подступах к Царьграду участвовали два рода войск руссов: пехота и конница, которые хорошо взаимодействовали между собой. Следует отметить изобретательность руссов, флотилия которых подошла к Царьграду с суши. Надо полагать, что Олег учел невыгодное соотношение сил на море, где господствовал сильный византийский флот, и поэтому приказал ладьи своей флотилии вытащить на берег». «…Русская рать, используя богатую систему рек и Русское море, совершала дальние походы. Только в походах на Волгу и Кавказ рать под командованием Святослава прошла свыше 3 тыс. км по суше и около 1.5 тыс. км по рекам».

Русский писатель Александр Иванович Красницкий так описывает речную перевозку дружины князя Святослава в землю вятичей для переговоров о вхождении в состав киевской Руси и совместного отпора печенегам и хазарам: «…но в 964 году князь Святослав начал свой поход на восток. Ладьи княжеского войска поплыли по Оке, великой реке вятичей. Легкие сторожевые ладьи, далеко опередив большие суда, крались возле самого берега, сворачивали в устья речек и ручьев, останавливались у пустых деревень. Дозорные ратники взбирались на высокие деревья и подолгу обозревали окрестности. … Старый воевода Свенельд, служивший и отцу Святослава – князю Игорю, и матери его – княгине Ольге, посоветовал высадить на берег конную дружину и углубиться в лес».

Дружинники имели одинаковое оружие: прямые обоюдоострые мечи, копья, боевые дальнобойные луки из упругих турьих рогов, топоры-секиры, тяжелые медные булавы, острые железные крючья на веревках для захвата судов, подъема на стены и растаскивания завалов. Они прекрасно владели боевыми приемами в пешем и конном строю. При расположении на месте в короткие сроки оборудовали укрепленные станы, обносили их достаточно глубокими рвами и укрывались в них вместе с конями. Даже мостки предусматривали для того, чтобы быстро перебираться через ров и принимать боевой порядок. Неприхотливы, спали прямо на земле на звериных шкурах или попонах, подкладывая под головы седла. При этом были прекрасными гребцами, бесшумно проводившими ладьи под берегом и по речным излучинам. На речных переходах защищали борта ладей вывешенными на них большими, заостренными книзу, щитами.

В своём стремлении прочно обосноваться на реке Дунай, Великий князь Киевский Святослав Игоревич первую и вторую кампании Балканской войны в 968-971 годы начинал высадкой речных корабельных десантов против войска болгарского царя Петра. Русский историк Сергей Фёдорович Платонов в «Полном курсе лекций по русской истории» довольно подробно описывает организационные мероприятия и тактические приемы, применявшиеся дружинами при сопровождении торговых караванов.

«Весною в Киеве составлялись большие торговые караваны из лодок, которые по-славянски назывались «ладьями», а по-гречески «моноксилами», т. е. однодеревками. Такое название дано было ладьям потому, что их днище (киль) состояло из одного дерева; подобные ладьи подымали несколько сот пудов груза и до 40 – 50 человек экипажа. К ладьям княжеским присоединялись ладьи княжеской дружины и купцов («гостей»); весь караван охранялся княжеской стражей и вооруженными дружинами гостей. Устроившись, караваны отправлялись вниз по Днепру. Вот как рассказывают современники о том караване, который шел в Константинополь: собравшись окончательно верстах в 50 ниже Киева, в Витичеве, караван оттуда двигался «в греческий путь». Плывя по Днепру, он достигал «порогов», т. е. скалистых гранитных гряд, пересекающих течение Днепра в нескольких местах недалеко от нынешнего города Екатеринослава. В порогах нельзя было плыть меж камней с полным грузом; иногда же и вовсе не было хода ладьям. Тогда русь приставала к берегу, разгружала суда, выводила скованных невольников, которых везла на продажу, тащила товары в обход порога по берегу, иногда даже перетаскивала посуху и сами ладьи. В то время как одни обходили порог, другие охраняли их и сторожили берег, боясь нападения печенегов на караван.

Пройдя пороги, русь выходила в Черное море и, держась болгарских берегов, достигала Константинополя. Огромный русский караван греки не пускали в стены своей столицы. Русь помещалась в предместье св. Мамы и жила там с полгода, пока не кончала своих торговых дел. Прибывших русских послов и купцов греки переписывали и по списку доставляли им съестные припасы от казны. Из предместья в самый Царь – град греки допускали русских сразу не более 50 человек, без оружия и с провожатым: оставаться на зиму в Греции не позволяли никому. Таким образом греки разрешали Руси устраивать под Константинополем как бы свою ярмарку с их покровительством, но под надзором и с предосторожностями. Правила, которые устанавливали порядок торговли русских в Греции и определяли все возникавшие между Русью и греками во время торга отношения, обыкновенно вносились в договоры и составляли главное их содержание; вот почему эти договоры и называются торговыми. Для того, чтобы устроить общий для всей Руси ежегодный караван в Грецию и такие же караваны в другие места (в хазарский Итиль, в дунайские области), киевские князья должны были тратить много труда и сил. На них лежала забота о том, чтобы своевременно стянуть к Киеву свои товары, полученные в виде дани, и всякий купеческий товар, затем снабдить караваны сильной охраною и проводить их до места назначения; наконец, путем мирных отношений или оружием подготовить выгодные условия торговли в чужих странах. Походы киевских князей на Грецию, походы Святослава на Дон и Волгу были тесно связаны с торговыми делами Киева. Таким образом, торговля страны направляла собой внешнюю политику киевских князей».

Помимо речных походов и военных действий в черноморском бассейне, в 943-944 годах русская «судовая рать» показала пример межтеатрового маневра с использованием сил флота. Тогда большая флотилия с посаженными на суда воинами прошла Черным морем и Керченским проливом, достигла реки Дон, поднялась по нему до волока на реку Волгу, спустилась в Каспийское море и прошла к берегам Азербайджана. Пройдя по реке Куре, войска десанта разбили высланные против них части арабского правителя Марзубан-ибн-Муххамеда и, преследуя бегущих, овладели городом Бердаа.

В начале XIII века имело место жесткое противостояние Владимиро-Суздальского княжества и Волжской Булгарии на важнейших торговых путях Поволжья. Ориентировочно в 1219 – 1220 году, после очередного нападения булгар на Устюг и Унжу, владимирский князь Юрий выслал «судовую рать» в составе владимирских, ростовских и муромских полков под начальством брата великого князя Святослава.

Булгарская пехота, усиленная конницей, встретила владимирское войско в поле перед стенами укрепленного города Ошел. Однако высадка «судовой рати» была настолько стремительной, что булгары успели выпустить только по одной стреле и сразу же скрылись за городскими стенами. Воодушевленные удачным началом сражения, русские воины разгромили предместные укрепления и смогли зажечь городские постройки. В это время Устюжский полк спустился по реке Каме и разорил ряд городов в Нижнем Прикамье. Соединившись, обе «судовые рати» нанесли существенный урон неприятелю и с воинской добычей благополучно возвратились в места дислокации. В результате был заключен мир, позволивший остановить разгоревшуюся войну и развязать князю Юрию владимирскому руки для вмешательства в борьбу за киевский стол.

Одним из примеров боевого применения «судовой рати» можно рассмотреть Невскую битву 1240 года князя Александра Ярославича, в которой он одержал победу над шведами, возглавлявшимися князем (ярлом) Ульфом Фаси. Шведы решили одним ударом отрезать от Новгородской земли Южную Финляндию и Карельский перешеек. В дальнейшем, овладев невским побережьем, продолжить наступление вглубь новгородского княжества. В случае успеха шведского войска новгородцы также утрачивали очень важный торговый путь с использованием реки Невы; практически разваливалась вся их внешняя торговля, составлявшая основу экономики. Но ижорский наблюдательный пост своевременно обнаружил появление шведских кораблей в устье Невы и сообщил о них в Новгород. Быстро собрав войско, князь Александр Ярославич с малой дружиной выступил навстречу врагу. Основную же часть войска он в качестве «судовой рати» отправил по реке Волхову и далее – через Ладогу в Неву.

Дальнейший ход событий показывает, что князь смог осуществлять надежное управление и непрерывное взаимодействие обеими своими войсковыми группировками. Обнаружив шведов на отдыхе около устья реки Ижоры, Александр Ярославич решил скрытно высадить на берег «судовую рать», ударами конницы с фронта и «судовой рати» со стороны реки, отрезая шведов от кораблей, уничтожить неприятеля. Сражение продолжалось в течение всего светлого дня 15 июля 1240 года, с десяти часов и до наступления темноты. Несмотря на численное превосходство, умелое и ожесточенное сопротивление, шведы были разбиты. Таким образом, Невская битва, наряду с примером эффективного манёвра силами по водным путям, является поучительным примером ликвидации крупного морского десанта противника.

Бывало, что из-за плохо организованной разведки русские «судовые рати» попадали в засады на реках. Пример: движение русских войск в состав группировки для осады Казани в 1526 году. Марийцы и чуваши, действовавшие на стороне Казанского хана, устроили засаду на Волге, при впадении в нее реки Малый Сундырь. Перекрыв фарватер бревнами и каменными глыбами, они при подходе лодей к запруде, отсекли им путь назад сбросив с крутого берега «…великое древие, дубие, осокорие». Затем расстреляли русских воинов в сгрудившихся судах, подобрав с речного дна затонувшие пушки. Из-за понесенных потерь в живой силе и артиллерии, осада Казани в том году была отменена.

В «великом стоянии» русского войска великого московского князя Ивана III на берегах реки Угры против полчищ ордынского Ахмед-хана осенью 1480 года завершалось многовековое противоборство Руси и Орды. Это сражение было проиграно ордынцами. «Стояние на Угре» положило конец татаро-монгольскому игу и стало прологом гибели Золотой орды. В 1481 году хан Ахмед был убит, а в 1502 году Золотая орда пала под ударами крымских и тюменских татар. В то время река Угра была судоходной, имела глубину от двух с половиной до пяти метров и ширину от восьмидесяти до ста пятидесяти метров. Форсировать ее можно было только по бродам. Кроме того, подходы к бродам были затруднены из-за крутизны берегов, множества оврагов и речек, болот, лесных чащоб. Поставив пушки, тяжелые пищали и «тюфяки» на бродах через реку Угру, великий князь Иван III смог навязать свою волю Ахмед-хану. В позиционной обороне бродов использованием всех преимуществ стационарно установленной артиллерии русское войско нанесло тяжелое поражение ордынцам, затем с использованием элементов активной обороны лишило татар возможности проведения фланговых и обходных маневров на других участках побережья и бродах («перелазах»).

В дело разгрома ордынских войск существенный вклад внесли рейдовые действия русской «судовой рати» под командованием воеводы князя Василия Звенигородского и татарского «служилого царевича» Удовлета (Нурдовлета) по тылам Орды – «под улусы ордынские». Речной десант русских по Волге спустился к столице Золотой Орды – Сарай и разгромил его. По некоторым источникам, русские символически перепахали территорию города в знак того, что из этого места никогда больше не будет исходить угроза России. Казанский летописец пишет: «Царь же того не ведающим, они же Волгою в лодиях пришедши на Орду, и обретоша ю пусту без людей, токмо в ней женеск пол, стар и млад, и тако ея поплениша, жен и детей варварских и скот весь: овех в полон взяша, овех же огню и воде и мечю предаша, и конечное хотеша юрты Батыевы разорити. И прибегоша вестницы ко царю Ахмату, яко Русь Орду его расплениша, и скоро, в том же часе, царь от реки Угры назад обратися бежати».

На рубеже ХV и ХVI столетий завершалось объединение русских земель под властью «государя всея Руси» Ивана III Васильевича. К этому времени уже были разгромлены татаро-монголы, а Казанский хан хотя бы формально стал вассалом великого московского князя. Успешно развивались военные действия против Литвы и ливонских рыцарей-крестоносцев за возвращение западнорусских земель. Россия, заменившая прежнее название «Русь», получила международное признание как большое и сильное государство. Однако пермским землям и другим, пограничным с Сибирью, русским владениям продолжал угрожать сибирский вогульский и Пелымский князь Асыка. В 1483 году Иван III, на сто лет раньше сибирского похода Ермака, решил положить этому конец. С задачей разгромить войско Асыки и «привести под руку Москвы» Западную Сибирь он направляет в сибирский поход войско – «судовую рать» под началом воевод князя Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыка-Травина. То, что Иван III отправил в поход не местные власти Двинской земли или Великой Перми, а своих самых известных «государевых воевод» придавало предстоящему действу общегосударственный характер. Оба воеводы имели опыт вождения «судовых ратей» по Оке и Волге против вятичей и казанских татар.

9 мая 1483 года войско вышло из Устюга и через два месяца дошло до устья реки Пелым. «Судовая рать» передвигалась на веслах и под парусами, при необходимости – волоком, на больших судах – насадах и ушкуях с палубными надстройками и плоскими днищами. Все суда имели высоко поднятые нос и корму 29 июля 1483 года «судовая рать» разгромила войско пелымских князей и по рекам Тавде, Иртышу и Оби дошла до Югорской земли, где «повоевали» князей югорских и захватили много пленных и большие трофеи. Пройдя четыре с половиной тысячи верст по воде и земле, русское войско 10 октября 1483 года вернулось в Великий Устюг. А весной 1484 года в Москву прибыло посольство вогульских и югорских князей, которое признало зависимость Западной Сибири от великого князя московского и обязалось платить ежегодную дань – ясак. С того времени Иван III называл себя «великий князь югорский, князь Кондинский и Обдорский». Основная задача «судовой ратью» под руководством воевод князя Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыка-Травина решилась одним генеральным сражением. Асыка, рассчитывая на превосходство в живой силе и высокие боевые качества своих подчиненных, решил дать бой русскому войску при впадении реки Пелыми в реку Тавду. «Пелымский городок» представлял собой деревянную крепость, обнесенную земляным валом; в ней размещались бревенчатые избы жилого и служебного предназначения. При необходимости он мог стать эффективным узлом сопротивления, но все оказалось совсем не так. Оборона вогулов была построена по урезу воды. В первой линии стояли бойцы с копьями и рогатинами. Вторую линию составляли богатыри-урты в кольчугах, вооруженные мечами. Элементом их боевого порядка был речной отряд, состоявший из лучников на легких быстроходных лодках-берестянках. В глубине располагался «Пелымский городок». Русские имели огнестрельное оружие: пищали, ручницы и судовые тюфяки. 29 июля 1483 года, речной отряд вогулов попытался нанести поражение русской «судовой рати» еще на воде и сорвать организованную высадку на берег, однако их действия были пресечены применением пищалей и тюфяков. Затем русские, провели со своих судов огневую подготовку и вступили в бой за высадку. Действия пехоты поддерживались огнем с насадов и ушкуев. Устюжского летописец: «был бой на устье реки Пелыми. На том бою убили устюжан 7 человек, а вогуличей пало много, а князь вогульский убежал». Вслед за князем побежали и богатыри-урты. Победа была полной. Больше сражений с вогулами не было, за исключением отдельных стычек в прибрежных селениях, куда русские ратники заходили за продовольствием и мехами.

Тюменский хан Ибак не решился на вооруженное сопротивление. Успех русского войска был обеспечен: хорошей разведкой – получением необходимых сведений от «мирных вогуличей», поселившихся в пелымских землях; объективным учетом военно-политической обстановки, когда значительная часть населения предпочла покровительство России власти князя Асыки и хана Ибака; умелым применением огнестрельного оружия при отражении атаки речного отряда, огневой подготовки высадки и огневой поддержки действий войск десанта на берегу; решительным характером боя за высадку; лучшим вооружением и уровнем боевой выучки.«… Но воеводы Федор Курбский – Черный и Иван Салтык – Травин решили идти дальше, на «Обь-Великую реку», где властвовали «большой князь» Молдан и другие сибирские князья. «Пошли вниз по Тавде-реке мимо Тюмени в Сибирскую землю; воевали, идучи, добра и полону взяли много. А от Сибири шли по Иртышу-реке вниз, воюючи, да на Обь-реку великую, в Югорскую землю».

Летописцы отмечали только, что воеводы «князей югорских воевали и в полон вели», «поймали князя Молдана на реке Оби и княжьих Ермычеевых двух сыновей поймали». Захват знатных заложников впоследствии сыграл важную роль в подчинении вогульских и остяцких племен. О боевых потерях летописцы вообще молчат, хотя отмечали, что «в Угре померло вологжан много, а устюжане все вышли». Сказались тяготы дальнего похода и непривычная пища.

В 1471 году «судовая рать» вятчан впервые нанесла удар по столице хана Большой Орды. По сути это был обычный разбойничий набег, но он вызвал огромный военно-политический резонанс – показал досягаемость и уязвимость некогда великой державы. «Судовая рать» вятских охочих людей фактически выступила на стороне Великого князя и совершила марш-маневр, как нельзя более отвечавший целям и задачам великокняжеской политики.

В августе 1523 года по приказу великого князя Василия III конный и судовой полки под управлением промосковского казанца Шаха-Али осуществили демонстрацию силы в отношении города Казань. Основной удар был нанесен по Горной стороне. Конная рать опустошила Сурско – Свияжское междуречье и нанесла поражение казанскому войску на Итяковом поле; судовая рать, разорив селения по обоим берегам Волги, добралась до предместий Казани, но к осаде не приступала.

Аналогично походу 1483 года московских воевод князя Феодора Курбского – Черного и Ивана Салтыка-Травина в 1581-1583 годах действовали казаки Ермака. Более того использовали военную хитрость: «Атаковать было решено ночью. Основные силы высадились на берег и незаметно подошли к татарскому войску. К засеке устремились струги, на которых оставалось лишь двести казаков. Чтобы татары ничего не заподозрили, на свободные места были посажены чучела. Подплыв к заграждению, казаки со стругов отрыли пальбу из пушек и пищалей. Татары, собравшись на высоких берегах Тобола, ответили стрелами. И в это время на татар с тыла напал отряд, посланный Ермаком в тыл неприятелю. Не ожидавшие этого воины Маметкула в панике бежали».

Только за время активной деятельности Великого князя московского Ивана III Васильевича (Великого) по объединению северо-восточной Руси в единое государство и освобождение от власти хана Большой Орды, славу русского оружия действиями «судовых ратей» преумножили: князь Дорогобужский Иосиф Андреевич в 1480 году на Угре и в 1487 году в походе на Казань, князь Звенигородский Иван Иванович в 1468 году в походе на Казань и в 1489 году на Вятке, князь Кубенский Иван Семенович в 1489 году на Вятке, князь Кутузов Юрий Иванович 1489 году на Вятке, князь Ряполовский Семен Иванович в 1487 году в походе на Казань, князь Холмский Данило Дмитриевич в 1471 году в Новгороде и в 1487 году в походе на Казань, Салтык Травин Иван Иванович в 1483 году в походе на Сибирь и в 1489 году на Вятку, Тютчев Борис Матвеевич Слепец в 1462 году в походе на «черемису» – горных марийцев и чувашей.

В период мая-июня 1598 года, организовав подготовку, боевое слаживание и демонстрацию войска (в том числе «плавной» или «судовой рати» на реке Оке), царь Борис Годунов сорвал намерение крымского хана Казы-Гирея вступить в пределы Московские со всею Ордою и с семью тысячами султанских воинов.

Даже в 1605 году, в «Смутное время», отягощенное бунтом Болотникова, мятежные казаки опасались государевой «судовой рати». Согласно показаниям Илейки Муромца, «стали де те казаки триста человек опроче всего войска тайно приговаривати, чтоб итить на Волгу, громить судов торговых». Целью похода было грабить купеческие караваны. Но на Волге стояли многочисленные крепости с «судовой ратью». Ввязываться в войну с ними казаки не захотели.

В начале XVII века плавная рать активно участвовала в военных действиях. Так, после того как в 1607 году воевода Фёдор Иванович Шереметев занял Астрахань, а 14 (24) октября 1607 года – Царицын. Тем временем воевода Дмитрий Хворостинин привел к повиновению ногайцев, которые снова отпали от московского царя и принялись всюду грабить. Этим обстоятельством объясняется, что в 1608 году Фёдор Шереметев находился ещё в Понизовье. В конце августа 1608 года, когда второй Лжедмитрий стоял уже под Москвой, Шереметев получил приказание идти со своей Низовой ратью на защиту Москвы. Царь Василий Иванович возлагал большие надежды на Шереметева, а также на Михаила Скопина-Шуйского с новгородцами, псковичами и шведами. Воевода Фёдор Шереметев с войском на стругах двинулся вверх по Волге, очищая её от врагов царя Василия Шуйского и восстанавливая порядок в понизовых городах.

Шереметеву не только удалось удержать в повиновении поволжских инородцев, но когда он пришёл в ноябре в Казань, то в его войске были черемисы, чуваши, мордва и даже башкиры. Прибыв в Казань, Шереметев вошёл в сношения с нижегородским воеводой Александром Репниным и его товарищем Андреем Алябьевым и послал к ним отряд, с помощью которого противники были отбиты от Нижнего Новгорода, Балахны, Ворсмы и села Павлова. По пути в Нижний Новгород, Шереметев разбил наголову «воровских людей» под Чебоксарами и под Свияжском. Известия об успехах Шереметева и о его приближении к Нижнему Новгороду оживили Москву. Он пришёл в Нижний Новгород весной 1609 года, после того, как ввёл некоторый порядок в Понизовом краю, привлекая сторонников Лжедмитрия II к покорности царю Василию Ивановичу Шуйскому. В начале 1610 года Фёдор Шереметев соединился с Михаилом Скопиным-Шуйским и освободил Москву.

В марте 1614 года с задачей разгромить «воровского» атамана Заруцкого к Астрахани из Царицина выступил князь Роман Пожарский. Часть войска двигалась по Волге на стругах. Тем временем Терский воевода Петр Головин составил отряд из семисот ратных людей под началом стрелецкого головы Василия Хохлова и приказал им идти на Астрахань. Еще до подхода отряда Хохлова в Астрахани началось восстание против Заруцкого. Город оказался во власти восставших, а казаки с Заруцким и Мариной заперлись в кремле. По прибытии под Астрахань Хохлов привел к присяге ногайских татар. Узнав о подходе Хохлова, в ночь на 12 (22) мая 1614 года «царское семейство» с верными казаками бежало на стругах вверх по Волге. Тем временем русские войска заняли Астрахань. Василий Хохлов со стрельцами на стругах немедленно бросился в погоню. Он нагнал казаков Заруцкого и наголову их разбил. Самому же Заруцкому с Мариной и «воренком» удалось уйти на трех стругах, затерявшись в волжских протоках и островах. В последствии Заруцкий с Мариной Мнишек и её сыном бежал на Яик, где укрылся на Медвежьем острове. На Яик были посланы стрелецкие головы Пальчиков и Онучин, которые 23 июня (3 июля) осадили Заруцкого в городке яицких казаков, у которых самозванец нашел убежище, и после продолжительного и упорного боя заставили казаков 25 июня (5 июля) 1614 года выдать Заруцкого, находившуюся с ним Марину и ее сына.

Каперская эскадра Карстена Роде «Московитские корсары»

В XVI веке Ливонская конфедерация была заинтересована в контроле над транзитом русской торговли и существенно ограничивала возможности русских купцов. В частности, весь торговый обмен с Европой мог осуществляться только через ливонские порты Ригу, Линданисе (Ревель) и Нарву. Перевозить товары можно было лишь на судах Ганзейского союза. Одновременно с этим, опасаясь военного и экономического усиления Русского Царства, Ливонская конфедерация препятствовала провозу в Россию стратегического сырья и специалистов, получая в этом содействие Ганзы, Польши, Швеции и немецких имперских властей.

В 1503 году царь Иван III заключил с Ливонской конфедерацией перемирие на шесть лет, в дальнейшем продлевавшегося на тех же условиях в 1509, 1514, 1521, 1531 и 1534 годах. Из положений договора, Дерптское епископство должно было ежегодно уплачивать так называемую юрьевскую дань Пскову.Когда срок перемирия истёк, во время переговоров в 1554 году царь Иван IV потребовал выполнения возврата недоимок, продолжения перемирия, а также отказа Ливонской конфедерации от военных союзов с Великим княжеством Литовским и Швецией. Первая выплата долга за Дерпт должна была состояться в 1557 году, однако Ливонская конфедерация не выполнила своё обязательство. В 1557 году в городе Посволь был заключён договор между Ливонской конфедерацией и королевством Польским, устанавливавший вассальную зависимость ордена от Польши. В апреле 1557 г. по указанию царя Ивана VI началось строительство города и гавани при устье реки Нарвы, ниже Ивангорода для стоянки кораблей («для корабленого пристанища»). В связи с этим русским купцам запрещалось отправлять свои товары за границу и разрешалось отныне торговать с иностранными купцами только на русской земле.

В январе 1558 года началась Ливонская война, войска Русского Царства вторглись на территорию Ливонского ордена. Нанеся противнику ряд крупных поражений в первые месяцы войны, русское войско быстро приближалось к Балтийскому морю и в мае 1558 года. овладело городом Нарвой, крупным торговым портом на реке Нарове. Заняв этот важный стратегический пункт, Россия получила выход в Балтийское море и удобную морскую гавань, через которую стали возможными прямые отношения с Западной Европой. Царь Иван VI решил превратить Нарву в свою военную базу и торговый порт. Торговым центром вместо Ревеля и Риги стала Нарва. Вслед за ганзейскими кораблями сюда устремились и корабли других государств (Англии, Голландии, Шотландии, Франции), нуждавшихся в русском сырье и рынках сбыта товаров. Одновременно с началом морской торговли с Западом Иван Грозный начал создавать свой военный флот.

Экономическое усиление России было крайне невыгодно ее западным соседям. Прибалтийские государства повели вооруженную борьбу с нарвской морской торговлей, пытаясь блокировать Нарву с моря. Первым на охоту за торговыми судами вышел шведский флот, позже на нарвском морском пути появились польские каперы. Все эти «товарищи» очень сильно мешали морской торговле, перехватывая суда по пути в Нарву. Это обстоятельства очень обеспокоили царя Ивана VI. «Разбойным обычаем… корабли почали разбивати, а товары грабити и изо многих земель в наше государство дорогу торговым людем затворили».

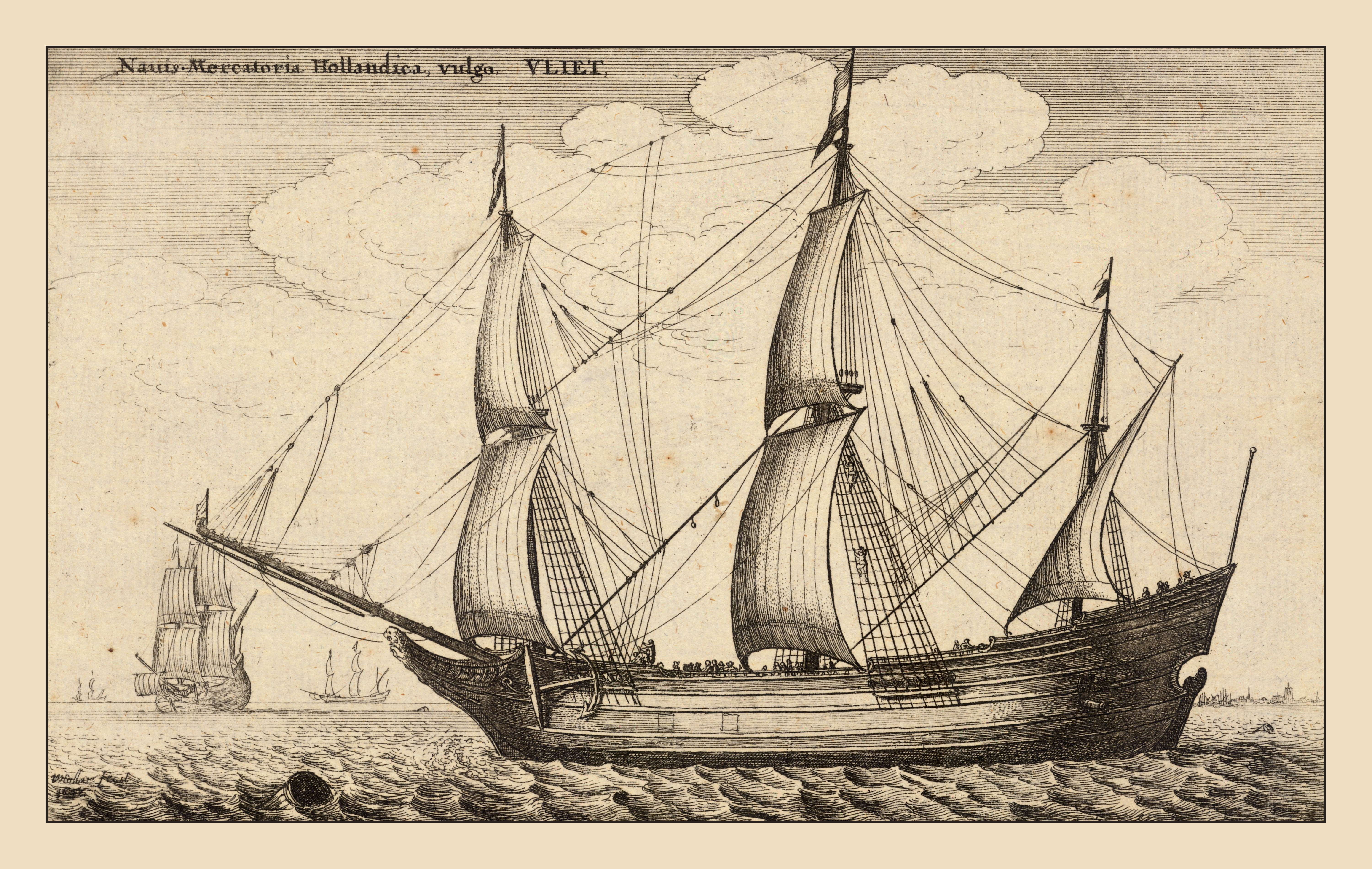

Своего флота у русских на Балтийском море тогда не имелось, что предоставляло каперам вражеских держав полную свободу, они действовали агрессивно и всегда оставались безнаказанными. Чтобы выиграть время и противостоять вражеским корсарам царь Иван VI принимает решение создать свой собственный каперский флот, вернее нанять на службу иностранных каперов. Сделать это было несложно, так как в XVI веке каперство было широко распространено на морях, и вольные моряки охотно нанимались на службу к государям. Царь Иван VI поставил задачу найти человека, который имел бы авторитет среди моряков и слыл отъявленным пиратом. Царские посланцы смогли заинтересовать известного капера Карстена Роде, немца, подданого датского короля Фредерика II. Карстен успешно промышлял на Балтике против шведских купцов на благо датской короне. Переговоры царя с пиратом велись через третьи лица. Роде согласился каперствовать в Балтийском море для русского государя. После переговоров с русскими Карстен Роде перешел на службу к герцогу Магнусу, вассалу Ивана VI. Фактически же, он состоял на службе у русского государя. В 1570 году в Аренсбурге на русские деньги Карстен купил пинк, вооружив его тремя литыми чугунными пушками, десятью барсами (менее мощные орудия), восемью пищалями и двумя боевыми кирками для пролома бортов. Было нанято 35 человек команды. В марте 1570 года царь Иван VI выдал Карстену Роде охранную грамоту, в которой в частности, говорилось: «…силой врагов взять, а корабли их огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять согласно нашего величества грамоты… А нашим воеводам и приказным людям того атамана Карстена Роде и его скиперов, товарищей и помощников в наших пристанищах на море и на земле в береженье и в чести держать». Согласно договору, Роде должен был продавать захваченные товары в русских портах, поставлять в Нарву для нужд России каждый третий захваченный корабль и по лучшей пушке с двух остальных кораблей, десятую часть от всей захваченной добычи. Пленных, которых можно было обменять или получить за них выкуп, он также обязался «сдавать в портах дьякам и иным приказным людям». Экипаж капера права на добычу не имел, а получал фиксированное жалование в размере шести талеров в месяц. Карстен Роде получил чин «наказной капитан – морской атаман».

В июне 1570 года корабль Роде вышел в море. Возле острова Борнхольм команда взяла на абордаж шведский одномачтовый буэр, шедший с грузом соли и сельди. Продав груз на Борнхольме, Роде вновь выходит на охоту, имея в составе своей эскадры уже два судна. В результате восьмидневного рейда были захвачены еще два судна: буэр с грузом ржи и дубовых досок и шведский военный флейт водоизмещением 160 тонн. В июле 1570 года Роде, с эскадрой из трех судов, вооруженную 33 пушками, напал на ганзейскую купеческую флотилию из пяти судов, шедшую с грузом ржи из Данцига в порты Голландии и Фрисландии. Только одному судну удалось уйти.

В течение двух месяцев Роде удалось захватить ещё 13 кораблей. В сентябре 1570 года под командованием Карстена находилась эскадра, состоявшая из шести вооруженных судов с полностью укомплектованными экипажами. Летом 1570 года капитан-лейтенант шведского флота Свен Эриксон писал в Стокгольм: «На протяжении трех лет мы не позволяли Московии спокойно торговать с датчанами в Балтийском море, топили, жгли их корабли. Теперь все изменилось, у русских появилась своя эскадра. Московитские корсары атакуют наши суда. Только за один месяц мы потеряли семь кораблей. На Балтике стало небезопасно».

Команды кораблей Роде пополнял как датчанами (например, известный корсар-норвежец Ханс Дитрихсен), так и архангельскими поморами, стрельцами и пушкарями Пушкарского приказа. Численность эскадры достигала 210 человек. Несмотря на то, что базой Роде были определены Нарва и Ивангород, его эскадра чаще всего останавливалась на островах Моонзундского архипелага, Борнхольме или Копенгагене под покровительством датского короля, союзника царя Ивана VI. В течение нескольких месяцев Роде захватил 22 судна общей стоимостью вместе с грузами в полмиллиона ефимков серебром. Между тем, Роде не спешил выполнять условия договора с царем Иваном VI и большую часть добычи и трофеев продавал на Борнхольме и в Копенгагене.

Появление «московитских каперов» на море вызвало сильное беспокойство у правителей прибалтийских государств. На рейхстаге в 1570 году по предложению Пруссии был поставлен на обсуждение вопрос о Ливонии. Представители восточно-немецких государств и городов, опасаясь за свои земли, настаивали на активных действиях против Руси. Рейхстаг выработал проект создания сильного имперского флота для борьбы с «московской опасностью», но попытки объединенного выступления против каперской эскадры Роде не увенчались успехом. Тем временем отдельные города и государства (Польша, Данциг, Швеция) начали активную борьбу с каперскими судами Роде. Шведский военный флот получил приказание захватить суда Роде внезапным нападением во время стоянки каперов у Борнгольма. Русские каперы, узнав об этом, ушли в Копенгаген. Через некоторое время шведы повторили нападение, Роде был настигнут и несколько его судов захвачено противником.

Царь Иван VI, продолжая борьбу за Ливонию, предпринял еще одно крупное мероприятие для расширения и укрепления положения Руси на Балтийском побережье. В августе 1570 года русское войско начало осаду Ревеля, который являлся крупным портом и сильной приморской крепостью. Расположенный на морском пути в Нарву и находившийся в руках шведов, Ревель тормозил русскую торговлю. Завоевание Ревеля означало овладение торговым портом, расположенным непосредственно на море, что должно было усилить отношения Руси с Западом и создать удобную базу для русского флота. Осада Ревеля русским войском продолжалась около семи месяцев и не имела успеха. Располагая лишь сухопутными силами, царь Иван VI мог действовать только с суши. Пользуясь этим, шведский военный флот доставлял все необходимое для обороны Ревеля морем. Шведские суда оказывали Ревелю и военную помощь с моря, обстреливая русские укрепления. Неудачная осада Ревеля отрицательно сказалась и на деятельности каперского флота. Надежда на получение своей базы для стоянки и укрытия судов исчезла. Каперская эскадра по-прежнему вынуждена был рассчитывать на отдаленные любекские и датские порты (Борнгольм, Копенгаген). Но и эти порты оказались недоступными.

В сентябре 1570 года, когда шла осада Ревеля русскими войсками, начались датско-шведские переговоры об окончании войны. По условиям мирного договора обе стороны обязывались ликвидировать все причины, вызывавшие враждебные действия. От Дании потребовали отказа от союза с Русским Царством и прекращения предоставления убежища Роде. В октябре 1570 года в Копенгагене под предлогом нападения на датские суда Роде был арестован, команды разогнаны, а корабли и имущество отобраны в казну. Роде содержался в замке Галль. Любые отношения с внешним миром для Карстена Роде были запрещены, но содержали его «с почетом»: поселили в приличной комнате замка, хорошо кормили. Царь Иван VI предлагал отправить Роде к нему, чтобы «о всем здесь с него сыскав, о том тебе после отписал бы», но ответа не получил. Летом 1573 года Фредерик II лично посетил замок Галль и распорядился перевести Роде в Копенгаген. В 1576 году Иван Грозный вновь писал датскому королю: «Лет пять или более послали мы на море Карстена Роде на кораблях с воинскими людьми для разбойников, которые разбивали из Гданска на море наших гостей. И тот Карстен Роде на море тех разбойников громил… 22 корабля поимал, да и приехал к Борнгольму, и тут его съехали свейского короля люди. И те корабли, которые он поймал, да и наши корабли у него поймали, а цена тем кораблям и товару пятьсот тысяч ефимков. И тот Карстен Роде, надеясь на наше с Фредериком согласие, от свейских людей убежал в Копногов. И Фредерик-король велел его, поймав, посадить в тюрьму. И мы тому весьма поудивилися…».

Недолговечное существование каперской эскадры Роде обусловлено тем, что флот не имел своей базы и, вынужденный искать убежища в иностранных портах, всегда рисковал очутиться в исключительно трудных условиях. Первая попытка русского государства создать на Балтийском море наемную морскую силу оказалась неудачной. Нарва оставалась под русским контролем до 1581 года, когда её завоевала шведская армия во главе с Понтусом Делагарди. С потерей этого важного стратегического пункта Россия лишилась на долгие годы выхода в Балтику.

После ликвидации каперской эскадры Роде русское правительство продолжало попытки создания русского флота. Некоторые сведения по этому вопросу сообщает один из иностранцев, англичанин Джером Горсей, бывший в России в 1572-1591 годах. Иван Грозный спросил Горсея, видел ли он его большие суда и барки, построенные в Вологде. Когда Горсей ответил утвердительно, царь воскликнул: «Какой изменник показал их тебе?». Флот строился тайно в составе 20 судов, но царь сказал Горсею, что скоро их будет 40. Существование каперской наемной эскадры и упорное стремление создать собственный военный флот на Балтийском море показывают, что царь Иван VI придавал большое значение установлению тесных сношений с Западом и что в установлении этих сношений он отводил решающую роль морским путям и своему морскому флоту. Но в XVI веке осуществить планы по созданию на Руси морского флота не удалось, а начавшееся в 1598 году смутное время и последовавшие затем русско-шведская (1610-1617) и русско-польская войны (1609-1618) надолго отсрочили саму возможность выделить какие-либо ресурсы русского государства на строительство флота, кроме того на Руси в то время небыло корабельных инженеров, способных строить корабли, равные по силе шведским или немецким. Но опыт неудачной осады Ревеля в Ливонскую войну (в 1570-1571 и 1577 годах) показал, что для победы над врагом, имеющим возможность снабжать свое войско по морю, создать сильное сухопутное войско недостаточно.

Морская Стража Русского Царства

Если «Плавная рать», подчинявшаяся воеводам, могла защитить купеческие суда от нападений разбойников и «воровских» казаков, особенно умножившихся благодаря смуте, на озерных (на Онежском, Ладожском и Чудском озерах) и речных (по Волхову, Двине, Оке, Волге) путях, то для действий на морях (Балтийском, Белом, Каспийском) требовались мореходные суда и подготовленные экипажи.

После окончания русско-шведской (1610-1617) и русско-польской (1609-1618) войн активизировалась торговля. Со временем русские купцы начали ходить на своих судах по по Белому морю в Шотландию, Англию и Голландию, по Балтийскому морю – в германские государства и Данию, по Каспийскому морю – в Персию. Но еще больше иноземных купцов прибывало теми же путями в Новгород, Псков и Архангельск (Новые Холмогоры). Для защиты русских и иностранных купцов на море 6 (16) декабря 1620 года, в День памяти Святого Николая Чудотворца, царь Дмитрий Михайлович учреждил Морскую Стражу. Первый отряд стражи из дружины стрельцов (5 сотен) и десяти стругов создан к началу навигации 1621 года в Астрахани. Затем такие же отряды набираны в Архангельске и крепости Орешек. Личный состав в Морскую Стражу назначался из стрельцов Астраханского, Архангельского и Ладожского пеших полков, оставался в подчинении своих полковников. Таким образом Морская Стража в то время еще не являлась отдельным родом оружия. Первые русские военные моряки несли службу на лодиях и поморских кочах.[3] Выходящие на морскую службу стрельцы поднимали на кораблях свои сотенные прапоры. Для приобретения кораблей и набора экипажей в 1621 году в Разрядном приказе введен Стол морской воинской службы.

Русские купцы практически непрерывно торговали в Персии. Каждый год в мае из Нижнего Новгорода в Астрахань выходил так называемый «весенний караван». В его составе были купцы, ехавшие в Астрахань и Персию, а также «государевы люди» и их семьи, отправлявшиеся на места новой службы. Часто к каравану присоединялись посольства, как русские, так и зарубежные. Караван шел под охраной стругов со стрельцами и пушками.

Русские послы неоднократно пытались получить у Персидского шаха Аббаса привилегии для наших купцов, но каждый раз получали вежливый отказ. При этом 1 октября 1616 года шах издал указ, предоставлявший большие торговые льготы английской Ост-Индийской компании. А на следующий год, после прибытия агента компании с большим грузом товаров, шах Аббас разрешил организовать английские фактории в Ширазе и Исфахане. Англичане получили право иметь своего представителя при дворе шаха, свободно торговать по всей стране, иметь при себе оружие и применять его в случае необходимости и были неподсудны местным законам.

Торговля персидским шелком через Персидский залив оказалась делом очень выгодным. Покупка шелка в Персии обходилась вполовину дешевле, чем в Халебе (Алеппо) – центральном шелковом рынке Османской империи. Англичане стремились к установлению своей монополии на торговлю персидским шелком. В обмен на предоставляемые льготы они обещали шаху помощь военных судов Ост-Индийской компании против португальского флота.

В 1620 году ко двору царя Дмитрия Михайловича прибыло посольство от штатгальтера Нидерландов принца Морица Оранского, графа Нассауского, во главе с Иоганном VII графом Нассау-Зигенским, с просьбой в развитие договора 1613 года о разрешении для его подданных проезжать через территорию России в Персию по торговым делам. Кроме всего прочего, посольство также должно было договориться с русскими властями о постройке на Волге десяти кораблей для плавания голландцев в Персию. Русское правительство благосклонно отнеслось к этой просьбе, ибо видело в предприятии и свою выгоду, а также рассчитывало перенять у голландских мастеров технологию постройки больших кораблей. На это указывает и содержание царской грамоты, отправленной нижегородскому воеводе, в которой, в частности, говорится: «Ходити им в Персиду… Волгою на десяти кораблях, а корабли им делати в нашей земле, где такие леса, которые к тому делу годны найдут, а тот лес покупати им у наших людей вольною торговлею, а плотников к тому корабельному делу, к их корабельным мастерам в прибавку, наймовать наших подданных охочих людей, и наём им платить по договору с ними вольною торговлею, а от тех плотников корабельного мастерства не скрывать и не таить».

В конце 1620 года из Москвы в Нижний Новгород отправились шесть голландских специалистов в сопровождении русской охраны: шкипер и руководитель постройки Михаэль Ван Кордес из Амстердама, корабельный плотник, переводчик Ганс Берк, а также трое специалистов корабельных дел. С помощью нанятых русских плотников к июню 1621 года первый корабль, названный в честь принца Морица Оранского, был спущен на воду. Остальные девять кораблей было решено строить по результатам торговой миссии в Персию. «Принц Мориц Оранский» был построен из сосновых досок и имел длину 120 футов, ширину 40 футов и осадку 7 футов. Эти размеры соответствуют принятым в то время стандартам для галер, но осадка для корабля такого типа была велика. В марте 1621 года в Москву прибыло новое голландское посольство, которое наняло в России команду для «Принца Морица Оранского» из местных иностранцев и русских людей.

1 июля (11 июля) 1621 года посольство отправились из Москвы в Персию совместно с русскими посланниками Коробьиным и Кувшиновым.[4] 30 июля (9 августа) 1621 года миссия отбыла из Нижнего Новгорода вниз по Волге, направляясь в Персию. Посольство для голландцев завершилось удачно. Голландская Ост-Индийская компания получила право вывоза шелка из Персии.

Для увеличения оборота с помощью русских мастеров в 1621-1623 годах голландцы построили в Нижнем Новгороде еще три судна «Принц Вильгельм I Оранский», «Адольф ван Ниувенар», «Принц Вильгельм Людвиг Нассау-Дилленбургский», которые в последствии несколько лет ходили из Нижнего Новгорода в Персию. Несмотря на то, что корабли были построены на Руси и имели русские экипажи, несли они голландский флаг. Тем не менее это был первый опыт строительства кораблей европейского типа в русском государстве. В Нижнем Новгороде была построена верфь, отвечающая всем требованиям того времени, и поставлявшая корабли для Каспийское моря еще ни одно столетие. При верфи учреждена первая в русском государстве Нижегородская корабельная школа.

В 1619 году обострилась ситуация в Баренцевом и Белом морях. Несколько датских торговых кораблей под командованием Климента Блума пришли на Печору и в Пустозеро и за фальшивые русские деньги (из низкопробного сплава серебра с медью) организовали скупку мехов. На обратном пути 2 сентября 1619 года датчане зашли на зимовку в Кольскую губу, где были задержаны и отправлены в Архангельск. Но после допроса, нежелая обострения отношений с датчанами, русский воевода отпустил купцов. В том же 1619 году датские купцы оставили в Кольском остроге «двух робят учиться русской грамоте». Несмотря на освобождение Блума, в ответ на действия русских властей, в 1621 году датчане направили к острову Кильдин два военных корабля, захвативших судно из Гамбурга и несколько русских промысловых и рыбацких лодей и лодок.

Целью датчан было препятсвие русской торговли с Англией и Голландией, а также постановка под свой контроль скупку всей рыбы, добываемой в русских водах. В 1622 году уже 5 датских кораблей блокировали Кольскую гавань, захватили три голландских судна и, высадив десант на побережье, потребовали от русских рыбаков продажи рыбных уловов лишь датчанам. В 1623 году к русским берегам пришло уже 6 датских судов под командованием Эрика Мунка на основании требований датского короля о возмещении убытков Климету Блуму. Датская эскадра установила блокаду Кольского острога и высадила десант на побережье Кольского полуострова, захватив товаров на 54 тысячи рублей. В устье реки Териберка состоялся бой между датскими кораблями и сопровождавшими один из купеческих караванов стрельцами. Датчанам удалось пушечными ядрами разбить наскоро построенный острожек, отогнать русских вглубь материка, захватить припасы и уничтожить трофейные русские лодьи. Правительство России направило протест в Копенгаген, но получило ответ, что убытки Блума ещё не возмещены и требование пересмотра границ. Только увеличение гарнизона Кольского острога до 500 стрельцов и 54 артиллерийских орудий заставило датчан прекратить нападения.

В 1624 году в Архангельск из Голландии прибыл отряд из четырех кораблей под командованием капитана-командора Адриана де Рюйтера (нидерл. Adriaen de Ruyter), отца выдающегося голландского адмирала XVII века Микеля Адриансона де Рюйтера. Флагманским кораблем отряда был 40-пушечный флейт «Петр и Павел», построенный при личном участии царевича Петра Дмитриевича, обучавшегося в Голландии под именем князя Петра Стародубского. Кроме того, в состав отряда входили 20-пушечные пинасы «Святой Георгий», «Святой Александр» и 12-пушечная яхта «Святая Елена». Корабли были куплены царевичем Петром Дмитриевичем в Голландии, укомплектованы голландскими экипажами и ходили под голландским флагом, но на каждом корабле находился отряд русских морских стрельцов. В 1625-1630 годах корабли отряда сопровождали торговые суда от Архангельска до Кольского острога и обеспечивали безопасность судоходства в Баренцевом и Белом морях. Отряд капитана-командора Адриана де Рюйтера стал предшественником Беломорской флотилии Русского Флота.

Русско-голландская компания

В ходе переговоров царя Дмитрия Михайловича с посольством от штатгальтера Нидерландов принца Морица Оранского, графа Нассауского, было достигнуто еще одно важнейшее соглашение, в соответствии с которым при государственной поддержке Нидерландов и Русского Царства создавалась «Русско-Голландская Компания» (голланд. Russisch Hollands Compagnie). Главным предназначением компании была доставка голландских товаров из европейских портов в Архангельск и русских товаров в обратном направлении. Компания получала эксклюзивное право на морские перевозки в Архангельск. Еще в ходе русско-шведской (1610-1617) и русско-польской (1609-1618) войн благодаря Договору 1613 года и отмене всех льгот для иноземных купцов в военное время голландцы практически вытеснили англичан из внешней торговли Руси.

По договору суда компании, построенные в России и укомплектованные экипажами из русских, освобождались от портового и других сборов, что побуждало строить корабли голландскими корабельными мастерами из русских материалов и с помощью русских мастеров. Успешный опыт постройки кораблей в Нижнем Новгороде было решено использовать и в дальнейшем.

В 1625 году «Русско-Голландская Компания» была создана. При этом управление компании расположилось в Архангельске. Там же был построены Торговый двор и склады.[5] Первоначально корабли компании строились в Голландии, но в 1627 году под руководством голландских мастеров на острове Соломбала вблизи Архангельска была построена современная верфь, на которой одновременно могли строиться до пяти кораблей и судов. При верфи учреждена Архангельская корабельная школа.

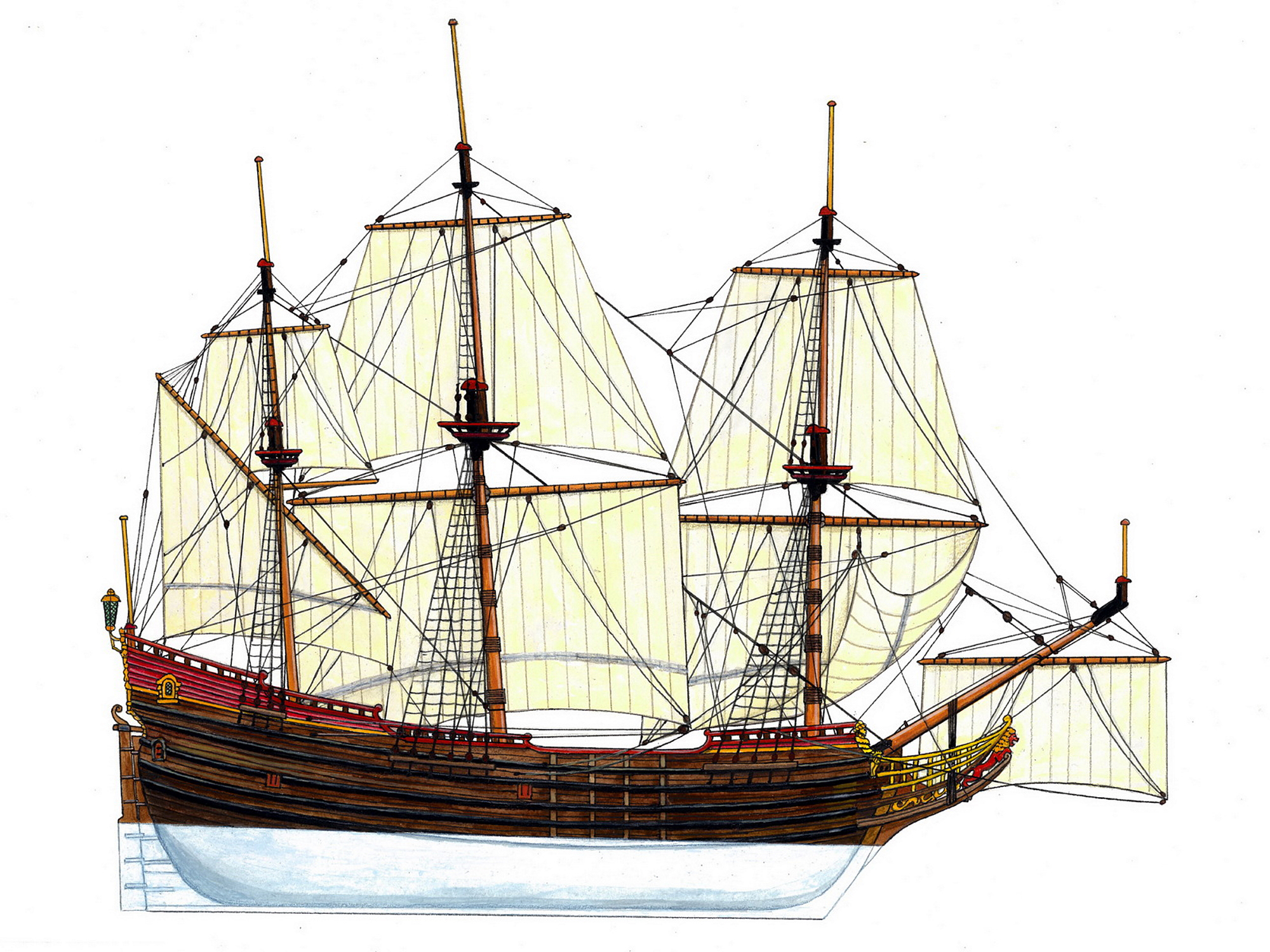

Основным типом кораблей, составивших флот компании, являлись голландские флейты.[6] Капитаны кораблей, а первоначально и матросы были преимущественно голландцами. Но уже к 1630 году большинство экипажей, в том числе и некоторые капитаны были русскими, в основном поморами. Корабли компании ходили под голландскими флагами с абревиатурой компании и флагами Архангельска. В 1630 году правлением был учрежден новый Флаг Русско-Голландской Компании, объединивший цвета русского и голландского флагов.

К 1635 году флот Русско-Голландской компании насчитывал уже более 40 кораблей (10 галионов и 30 флейтов). При том на основании русско-голладских договоров 1613 и 1620 годов, и Устава компании в военное время флот мог быть мобилизован на службу русского государства. Вести морские сражения флейты конечно не могли, но для перевозки войск и материальных средств могли использоватся очень широко.

Первые военные корабли русского государства

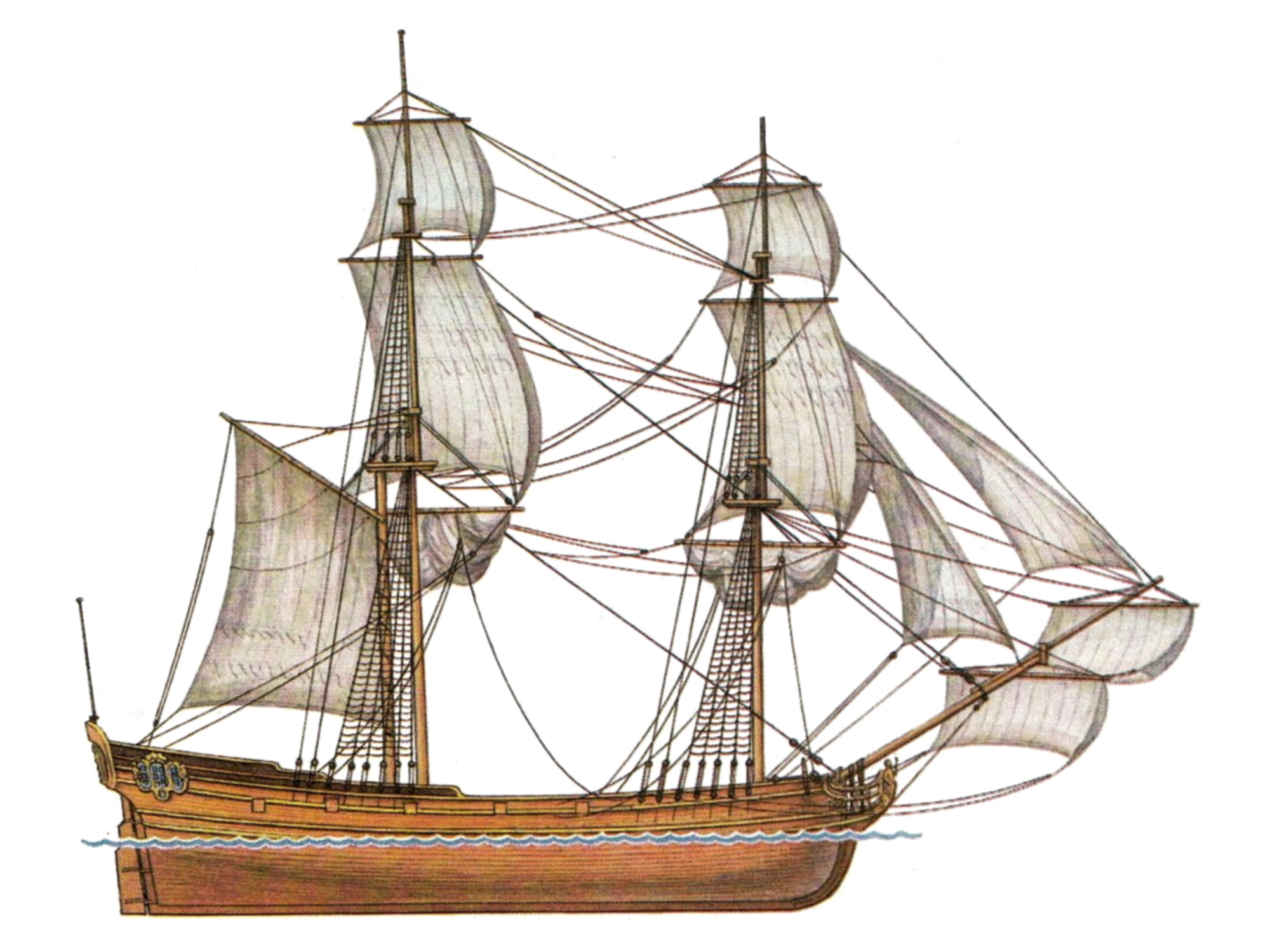

Получив опыт строительства военных кораблей по европейским стандартам русское правительство приняло решение построить на Нижегородской верфи четыре корабля, предназначенные для торговли и её охраны на Каспийском море.

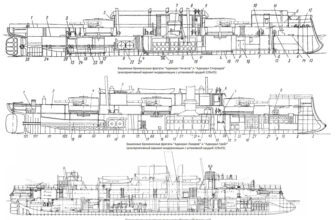

19 (29) июня 1625 года распорядителем постройки первого российского корабля, пинаса[8] «Орёл» и других судов (яхты, двух шняв[9] и бота) был назначен потомственный русский кораблестроитель и мореход Петр Федорович Амосов. Наблюдающим за постройкой судов был назначен стольник Иван Андреевич Окунев и подьячий мытной избы Петр Степанов. Из Голландии был приглашён мастер Генрих Ламберт.

Заготовка леса производилась в районе Нижнего Новгорода, а железо, «самое доброе к корабельному делу», поставляли тульские и каширские заводы. В январе 1626 года дело с постройкой корабля обстояло так: «у корабля дно и стороны основаны, и кривые деревья все прибиты, а на верх на корабль брусья растирают». В марте 1626 года корпус «Орла» был уже настолько готов, что потребовалась присылка живописца и резчика для его отделки и украшения.

В мае 1626 года корабль был спущен на воду, а отделка и оснащение корабля продолжалось еще несколько месяцев, поэтому корабля зимовал в Нижнем Новгороде. К весне 1627 года было закончно строительство остальных кораблей отряда (яхты «Царевна», шняв «Сокол» и «Беркут»).

Капитаном корабля назначен голландец Роберт Батлер, а все матросы были иностранцами. В апреле 1627 года корабль был назван «Орлом», изображение двуглавого орла, государственного герба Русского Царства украшало корму корабля. 7 (17) мая 1627 корабли отряда подняли паруса и отрправились в свое первое плаванье. Весь путь от Нижнего Новгорода до Астрахани занял три месяца. По прибытию в Астрахань корабли отряда приступили к несению службы в Морской Страже Каспийского моря.

Вступление в строй первого боевого корабля вызвало необходимость организации на нём корабельной службы. В Посольский приказ (так как капитан и экипаж корабля составляли иноземцы) был представлен проект краткого морского устава в виде «письма корабельного строя». Это «письмо» состояло из введения и 34 уставных статей, в которых содержались основные правила корабельной службы, излагались обязанности и взаимоотношения командира и остальных должностных лиц корабля, а также краткие наставления о действиях личного состава во время якорной стоянки, на ходу, в бою и при различных других обстоятельствах. Устав корабельного строя, утвержденный царем в 1630 году, свидетельствовал о том, что постройка «Орла» была в деятельности русского государства не случайным явлением, а началом создания регулярного военного флота.

Примечания:

[1] Ладья (в северных говорах лодья), дубас – славянское и русское (поморское) парусно-вёсельное морское и речное судно, предназначенное для гражданских и военных целей.

Ладья широко использовалась в Древней Руси. На ладьях лишённые наследства дети князей и их товарищи (варяги) совершали военные походы или просто грабительские набеги на Византию. При преодолении естественных или искусственных препятствий, недоступных для судоходства, ладьи тащились волоком. Древнерусское государство уже в IX веке обладало большим флотом, состоящим минимум из 200 ладей, что доказывается успешным морским походом на Константинополь в 860, а также походом князей Аскольда и Дира 862 года. Однако флот имел двойное назначение: в мирное время большинство ладей использовалось в качестве торгового флота и лишь некоторые – для перевозки войск или береговой охраны; в военное время все доступные ладьи отмобилизовались князьями для военных нужд.

Лодьи подразделялись на княжеские, которые предназначались для основного состава дружины, на широконосые суда – насады с высокими бортами из досок, на которых перевозились кони дружинников, и на легкие сторожевые лодьи. В летописи Нестора имеются сведения об использовании лодей с крытой палубой, защищавшей гребцов от стрел и служившей помостом для воинов, ведущих бой; эти лодьи имели носовое весло, позволявшее судну менять направление движения, не прибегая к поворотам на узких речных фарватерах и среди мелей. «…Исхитрил Изяслав лодье дивно: беша бо в них гребьци гребуть невидимо, тотшо весла видети, а человек бяше не видети, бяхуть бо лодье покрыты досками, бяхуть же борцы стояще горе во бронях и стреляюще, а кормника 2 беста, един на корме, а другой на носе, и аможе хотяхуть тамо пойдяхуть, не обращающа лодьями». «Первым изобретателем крытых судов был…Великий князь Изяслав Мстиславович. В 1151 году, при нападении на Киев князя Андрея Боголюбского, он с большой пользою употребил лодьи с палубами, которые, скрывая под собой гребцов, в то же время служили помостом для вооружённых воинов, бросавших в неприятеля стрелы. Суда эти, удивлявшие собой современников, имели по потеси или большому веслу у кормы и у носа, так, что могли двигаться вперёд и назад, не поворачивая в тесных местах и на крутых коленах» – российский военный историк, чиновник военно-учебного ведомства Висковатов Александр Васильевич.

В результате феодальной раздробленности, а затем ордынского нашествия, в результате которого Древняя Русь становится вассалом Монгольской империи, даже нерегулярные морские силы у древнерусских княжеств отсутствуют. Единственным возможным исключением была Новгородская земля, имеющая выход к Балтийскому и Белому морям. Для противодействия экспансии шведов, новгородцы строили корабли, участвовавшие в операциях (например, при освобождении новгородско-псковскими войском крепости Орешек в 1349 году).

Развитие морской торговли на Руси в XIII-XIV веках привело к модернизации и значительному увеличению размеров судов в: длину до 25 метров, в ширину до 8 метров. Соответственно увеличилась и грузоподъёмность до 200 тонн. Такие суда имели до трёх мачт, с прямым парусным вооружением на первых двух и гафельным на последней мачте, общая площадь парусов была до 500 квадратных метров. Также северные (поморские) мореходные трёхмачтовые лодьи могли взять до 20 тонн груза (в начале XVI века – до 300 тонн), и имели скорость до 13 километров в час. На торговых лодьях поморы ходили торговать в Англию, на Грумант, в Мангазею и в государства Скандинавии. Ладьи русских поморов имели длину около 7,5 метров, ширину 3,0 метров и осадку до 3 метров. Парусное вооружение таких ладей составляли две-три мачты. На них поднимались прямые паруса. На вооружении некоторых лодий находились одна или две пушки, другие брали десант до 60 человек из числа рати. В морском словаре К.И. Самойлова указывается, что лодья – грузовое парусное палубное судно, имела грузоподъемность 15-30 тонн, осадку кормы 1,2-2,7 метров.

[2] Струг – русское плоскодонное парусно-гребное судно (барка) XI-XVIII веков, служившее для перевозки людей и грузов. Документально установлено, что в 1240 году войско великого новгородского князя Александра Невского добралось до места расположения шведов именно на быстроходных стругах. Название «струг» (Strook) употреблялось на всей Руси. Впервые термин «струг» упоминает Русская Правда в 1054 году.

«… употребление в древней Руси термина «струг» в общем значении судна, несомненно. … Но такое значение оно получило уже позднее, первоначально же это было видовое название определенного типа судов… Сделанные из гладких выструганных досок, плоскодонные и первое время небольшие грузовые суда, свободно скользившие по волнам – «стругам», плававшие по мелким речкам – «стругам» и легко проходившие отмели – «заструги», естественно, этими именно чертами и обращали на себя наибольшее внимание, отличались от других судов своего времени и получили название стругов. В памятниках древней русской письменности термин «струг» … встречается гораздо реже, чем названия «корабль» и «ладья». Это естественно объясняется помимо небольших сравнительно размеров судов тем, что они употреблялись преимущественно для простых хозяйственных целей – передвижения или перевозки грузов, а эти вопросы, вообще, редко затрагивались в древнерусской письменной литературе» – Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927, с. 40-42.

Струги использовались на реках, озёрах и морях, в гражданских и военных целях. В разных областях Руси судно имело различную конструкцию. В общем было оборудовано съёмной мачтой с небольшим прямым парусом, который ставился при попутном ветре; некоторые струги имели прерывистую палубу, чердак (каюту). Мог быть с одинаково острым носом и кормой. Струги имели длину от 20 до 45 метров, ширину от 4 до 10 метров, вёсла от 6 до 20 штук и могли свободно вмещать по 50 стрельцов, казаков или солдат со всем запасом. В XVI-XVII веках иногда оборудовались небольшими пушками на вертлюгах. Использовались для доставки продовольствия, эвакуации раненых и больных нижних чинов, и перевозки полковой и осадной артиллерии.

[3] Коч, коча, кача, кочмара, кочьмара – русское мореходное парусное судно поморов и сибирских промышленников, деревянное, одномачтовое, однопалубное, промысловое, парусно-гребное, XI-XIX веков. Кочи первоначально строились без применения металлов. Оснащались мачтой, навесным рулём и вёслами. Также известны и двухмачтовые судна. Корпус судна противостоял сжатию во льдах. Название «Коч» связано со словом «коца» – шуба ледяная, то есть вторая ледовая обшивка судна. Был распространён на Русском Севере и в Сибири. Изначально кочи строились поморами. Позднее строительство кочей началось за Уралом. В XVII веке кочи начали строить в Енисейске. Корпус судна позволял вытащить коч на лед неповреждённым, чему способствовала его легкость и конструктивные особенности. Именно на это в 1734 году указывал 80-летний архангельский кормщик Дмитрий Откупщиков при характеристике кочей: когда «льдами суда затирает, то лутчее спасение судам получают тем, что вышед на лед и тягами судно вызимают…». Длина судна от 16 до 24 метров, ширина от 5 до 8 метров, команда от 10 до 15 человек, осадка 1-1,5 метра, скорость при попутном ветре 6-7 узлов, грузоподъемность 15-24 тонн. Использовались большие и малые кочи. Большие суда вмещали 35-42 человек. Малые кочи применялись для плаваний в устьях рек.

[4] Персидский шах Аббас принял послов и осыпал их любезностями, поднимая руки к небу, говорил: «Государство мое, и люди мои, и казна моя – все не мое, все Божие, да государя царя Дмитрия Михайловича, во всем Персии волен Бог да он, великий государь».

[5] Голландцы сыграли большую роль в развитии морской торговли Европы с Россией. Единственным портом России в тот момент был Архангельск, при этом не самый удобный порт. Но благодаря профессионализму коммерсантов и мореходов торговля шла интенсивно, и Архангельск давал 75 % внешнеторгового оборота. Россия традиционно поставляла в Европу зерно, сало, меха, воск, кожи, пеньку и лен. Ввозили сукна и металлы, порох и оружие, жемчуг и драгоценные камни, пряности и благовония, вина и цитрусовые, краски и химические товары, шелковые и хлопчатобумажные ткани, писчую бумагу и кружева. Таким образом, экспортировали сырье и полуфабрикаты, импортировали изделия западноевропейской мануфактурной промышленности и колониальные товары. Сила голландской торговой системы во второй половине XVI века и в первой половине XVII века заключалась в том, что голландские предприниматели занимались в основном международной посреднической торговлей, так что они могли поставлять на любые региональные рынки именно то, что пользовалось там спросом, и покупать там то, что предлагал местный рынок. Торговля в Архангельске стала существенной частью мировой торговой системы: голландцы поставляли на российский рынок товары из целого ряда стран Европы и неевропейских стран и покупали там то, в чем нуждался международный рынок.

[6] Голландский флейт – морское парусное транспортное судно Нидерландов XVI-XVIII веков. Длина этих судов в 4-6 и более раз превышала их ширину, что позволяло им ходить под парусами уже довольно круто к ветру. В рангоуте были введены изобретённые в 1570 году стеньги. Увеличение длины мачт за счет изготовления их составными упростило их замену при ремонте, а реи стали укороченными, что позволило сделать узкие и удобные в обслуживании паруса и сократить общее число верхней команды. Его борта делались слегка заваленными в сторону палубы для того, чтобы пошлина с судна была меньше. Впервые в истории на этих судах был применен штурвал. Первый флейт был построен в 1595 году в городе Хорне, центре судостроения Голландии, в заливе Зейдер-Зе. Парусное вооружение фок- и грот-мачт состояло из фока и грота и соответствующих марселей, а позже на больших флейтах и брамселей. На бизань-мачте выше обычного косого паруса поднимали прямой парус крюйсель. На бушприте ставили прямоугольный парус блинд, иногда бом-блинд. На флейтах впервые появился штурвал, что облегчило перекладку руля. Флейты начала XVII века имели длину около 40 м, ширину около 6,5 м, осадку 3-3,5 м, грузоподъемность 350-400 т. Для самообороны на них устанавливали 10-20 пушек. Экипаж состоял из 60-65 человек. Суда этого типа отличались хорошими мореходными качествами, высокой скоростью, большой вместимостью и использовались, главным образом, в качестве военно-транспортных. На протяжении XVI-XVIII веков флейты занимали господствующее положение на всех морях. В составе русского флота находились как флейты, специально построенные для флота, так и суда, купленные для нужд флота у судовладельцев. Для самообороны на российские флейты могло быть установлено от четырёх до восьми орудий. Использовались для военных перевозок.

[7] Построен по проекту, аналогичному галеону Голландской Ост-Индской компании «Батавия», построенному в 1628 году на судоверфи в Амстердаме.

[8] Пинас (также «тамила», реже «пинасс», «пинасса», нидерл. pinas, исп. pinaza) – в XVI веке парусно-гребное судно. Использовалось как посыльное, разведывательное, канонерская лодка. В XVII-XVIII веках – трёхмачтовое судно. B начале XVII века на севере Европы появился пинас, напоминавший флейт, но значительно отличавшийся от него менее вогнутыми шпангоутами и транцевой кормой. Передняя часть корабля заканчивалась почти прямоугольной поперечной переборкой, простирающейся по высоте от палубы до полубака. Такая форма передней части судна просуществовала до начала XVIII века. Пинас был длиной до 44 м, имел три мачты и мощный бушприт. На грот- и фок-мачтах поднимали прямые паруса, на бизань-мачте – бизань и над нею крюйсель, а на бушприте – блинд и бом-блинд. Водоизмещение пинасов – 150-800 тонн.

[9] Шнява (нидерл. snauw, нем. schnau) или шнава – небольшое парусное торговое или военное судно, распространённое со второй половины XVII века до конца XIX века в северных странах Европы и в России. Шнявы имели две мачты с прямыми парусами и бушприт, стаксель и кливер. Также шнявы имели третью мачту (так называемую шняв-мачту, трисель-мачту) стоящую непосредственно вплотную за грот-мачтой с небольшим зазором, на которой несли трисель с гиком, пришнурованный передней шкаториной к этой мачте. Иногда эта мачта заменялась специальным тросом (джек-штагом), к которому кольцами присоединялась шкаторина паруса. Военные шнявы вооружались 12-18 пушками малого калибра. Среднее водоизмещение шнявы было около 150 тонн, длина 25-30 метров, ширина 6-8 метров, экипаж до 80 человек. Шнявы хорошо зарекомендовали себя в качестве универсальных военных судов. Использовались для ведения разведки, прикрытия на морских переходах гребных флотилий, охраны транспортных судов, участия в крейсерских операциях, захвата каперов и транспортных судов неприятеля. В конце XVIII века, после появления в составе флота бригов, необходимость в их постройке отпала.