Альтфлот: Часть II. Сибирская флотилия между войнами и в военное время.

Продолжение полуальтернативы о развитии Сибирской флотилии в период 1905–1917 г.г.

Кампания 1911 года показала, что турбинные крейсера превосходят «Жемчуг» и по скорости и по артиллерии, совместные действия с последним в боевых условиях ни к чему хорошему не приведут. Тогда появилась идея произвести еще одну замену в корабельном составе; выбор после долгих сомнений пал на броненосный крейсер «Адмирал Макаров» — один из двух крейсеров этого типа, которые были построены фирмой Vickers в 1909 году.

Решиться на такой шаг позволило несколько факторов.

- В 1911 году на ходовые испытания вышли два систершипа «адмирала» — «Баян» и «Паллада», которые уже были построены на русских заводах. Таким образом, в кампании 1912 года на Балтийском флоте уже действовала бы бригада из 3 однотипных броненосных крейсеров (к русским крейсерам добавлялся «Рюрик» британской постройки);

- В том же году были спущены на воду первые русские дредноуты, которые планировали полностью ввести в строй в 1914;

- Ну и наличие сильных крейсерских сил на Дальнем Востоке тоже было не маловажным фактором.

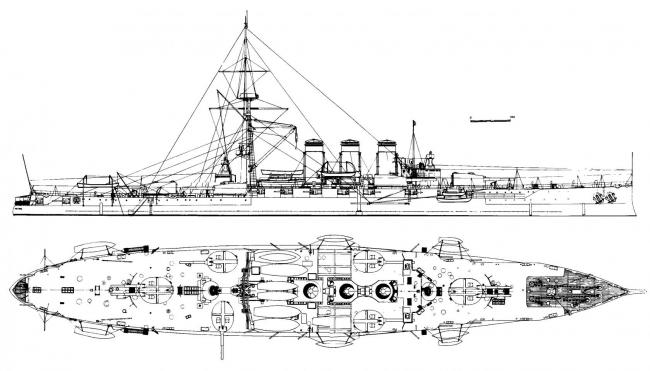

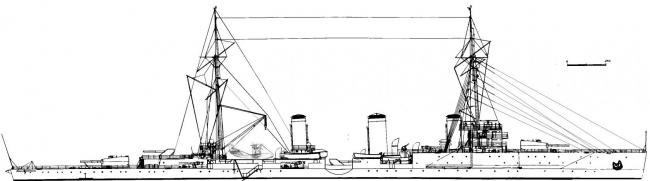

Как уже говорилось, «Адмирал Макаров» был вторым кораблем семейства. История всей серии началась еще в 1905 году, когда компании «Виккерс» заказали крейсер «Рюрик-2». который при водоизмещении почти в 17 000 т должен был нести 4×254-мм орудия и 8×203-мм и иметь скорость хода до 21 уз. Корабль даже спешно заложили 9 августа 1905 года, но 23 августа (5 сентября) 1905 был подписан Портсмутский мирный договор и спешка оказалась излишней.

Со стороны России была дана рекомендация приостановить стапельные работы для доработки проекта, на что фирма ответила резким отказом. В результате трехмесячных переговоров был достигнут компромисс: фирма продолжает формирование корпуса, но при условии, что будет твердый заказ на второй корабль. Кроме того, прорабатывалась возможность установки паровых турбин (которых, впрочем, еще не было в наличии, а большинство крупных кораблей продолжали строить с ПМ). Кроме того, под впечатлением заложенных германских броненосных крейсеров типа «Шарнхорст» было решено заменить 203-мм башни на одиночные десятидюймовки.

С турбинами было труднее всего, но все же к лету 1906 года было заключено соглашение на поставку турбин Парсонса мощностью по 13 500 л.с. каждая. Интересно, что они практически повторяли силовую установку лайнера «Кармания».

С одиночными башнями 254-мм орудий так же проблем не возникло — их основание соответствовало двухорудийной 203-мм. Сложнее было с соглашением о постройке второго корабля на британских верфях: на это просто не было денег. Но вопрос решил лично император, распорядившийся о прекращении постройки на французской верфи Forges et chantiers de la Méditerranée повторения погибшего крейсера «Баян» (фирме пришлось выплатить неустойку, и в итоге 25% стоимости только что заложенного крейсера вылетели в трубу) и прекращении работ на подобных кораблях в России. Таким образом, к декабрю 1905 года все вопросы были решены и 7 января 1906 года началось формирование корпуса «Адмирала Макарова».

Постройка обоих кораблей из-за решения различных технических проблем отставала от намеченного графика, и первый корпус был спущен на воду только в середине 1907 года, в октябре спустили и «адмирала». В это же время в России на стапелях Нового адмиралтейства заложили два таких же корабля.

В итоге, несмотря на все проблемы и вопросы, корабли вошли в строй практически одновременно летом 1910 года. Интересно, что крейсера русской постройки вышли на испытания в следующем году, то есть строились даже быстрее, чем в Британии, правда из-за различных недоработок полноценными боевыми кораблями они стали только в 1912.

На момент вступления в строй «Адмирал Макаров» имел следующие характеристики:

|

Водоизмещение полное |

17 700 тонн |

|

Длина |

171,2 м |

|

Ширина |

23 м |

|

Осадка |

8,75 м |

|

Бронирование |

пояс до 152 мм,

казематы 76 мм, башни ГК и их барбеты до 203 мм, рубка до 203 мм, броневая палуба до 37,5 мм, нижняя броневая палуба до 25 мм |

|

Двигатели |

2 ПТ, 28 водотрубных котлов Бельвиля |

|

Мощность |

27 000 л. с. |

|

Движитель |

2 винта |

|

Скорость хода |

24 узла |

|

Дальность плавания |

4200 морских миль (на 14 узлах) |

|

Экипаж |

27 офицеров, 895 матросов и унтер-офицеров |

|

Вооружение |

8 — 254 мм/50, 18-120 мм/50, 8 пул, 2 ТА 450 мм подв. |

Первый год оба крейсера входили в бригаду крейсеров из уже знакомых нам «Богатыря» и «Олега», заменив ушедшие на Тихий океан «камушки». А после выхода на испытания систершипов русской постройки они уже маневрировали в составе однородной 1-й бригады крейсеров, а к бронепалубникам присоединились отремонтированные «Громобой» и «Россия», составив 2-ю бригаду.

Правда, эта идиллия продержалась недолго. 30 марта 1912 «Адмирал Макаров» взял курс на Владивосток.

Перед тем как рассказать о службе флотилии в годы первой мировой, надо рассказать о планах командования на развитие флотилии.

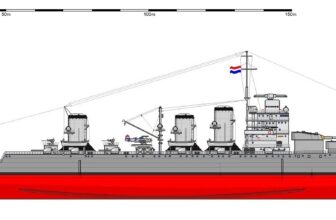

Перевод броненосного крейсера (а в отдельных справочниках он даже значится линейным) был временной мерой: планировалось, что к 1917 году его заменят 2 больших крейсера, которые построят в Германии (заказ на их постройку должен был вступить в силу в августе 1914), а «Адмирал Макаров» будет возвращен для ремонта и модернизации на Балтику, где он и останется (то есть по сути вернулась практика, когда корабли несли службу на Тихом океане и возвращались обратно). Кроме того, планировали, что флотилия в 1916 году пополнится 4 турбинными эсминцами и таким же количеством подводных лодок (правда, тип их так и не выбрали).

Что касается больших крейсеров, первый из которых заложили в 1913, то они должны были стать по сути переработанным и увеличенным вариантом «Светланы», но с усиленным бронированием, 7-ю 203-мм орудиями и 8 палубными противоминными 102-мм АУ. Притом впервые в истории отечественного флота кораль должен был изначально нести палубный гидросамолет. Правда это так и осталось планами.

1 августа 1912 года под залпы салюта во Владивосток вошел «Адмирал Макаров». После этого последовала неделя банкетов, сначала посвящённые приходу крейсера, потом уходу «Жемчуга» (он ушёл 6 августа в сопровождении бывшего вспомогательного крейсера «Ангара», который японское правительство вернуло годом ранее).

В сентябре 1912 новая бригада впервые вышла в море. Теперь поменялась тактика взаимодействия: планировалось что «камушки» будут использоваться как разведчики в интересах большого брата, бороться с ЭМ и ставить минные заграждения, а броненосный крейсер — прикрывать их действия и при необходимости вступать в артиллерийскую дуэль с крейсерами противника. Кроме того, на крейсер возлагали также необычную роль для такого типа кораблей — роль корабля подвижной береговой обороны.

Ну и не последнюю роль играло то, что на момент прибытия на Дальний Восток «Адмирал Макаров» являлся сильнейшим крейсером в регионе, что, естественно, использовали для демонстрации флага. Практически равный по массе бортового залпа с японскими крейсерами «Ибуки» и «Цукуба», он превосходил их по скорости.

Всю кампанию 1913 года то в одиночку, то в сопровождении одного из легких крейсеров он провел в походах, посетив Нагасаки и Шанхай.

В таком виде флотилия встретила первую мировую, в которой, несмотря на отдаленность от основного театра военных действий, понесла потери сравнимые с прошедшей войной.

Состав флотилии на 1 августа 1914 года, без Амурской флотилии:

Бригада крейсеров: БРКР «Адмирал Макаров» (флагман), КРЛ «Топаз», «Сапфир». Минная бригада: 4 дивизиона ЭМ (2 типа «Инженер-механик Зверев», 3 типа «Кит», 1 типа «Грозный», 3 типа «Буйный», 5 типа «Твердый», 2 типа «Форель», 4 типа «Сокол»). Отряд ПЛ: 4 типа «Касатка», 2 типа «Белуга», 1 типа «Дельфин». Отряд обороны побережья: КЛ «Манджур», МЗ «Монгугай», «Уссури», «Шилка», транспорт «Орел». Отдельный Камчатский отряд охраны водного района (действовал также в интересах корпуса пограничной стражи): сторожевые корабли «Адмирал Завойко», «Лейтенант Дыдымов», «Командор Беринг», ГИСУ «Охотск».

После объявления войны ситуация на флоте мало изменилась. Но все же кораблям (главным образом крейсерам) пришлось проявить себя в боевых действиях, правда результат был удручающим.

Легкие крейсера были задействованы в охоте против германских рейдеров, притом «Сапфир» умудрился 15 октября 1914 года встретиться с крейсером «Эмден» в порту Пенанг. Несмотря на превосходство русского корабля практически по всем показателям, он «отхватил» торпеду в район машинного отделения, которая вызвала затопление, но смог отогнать рейдер сосредоточенным огнем и не дал ему выйти на повторную атаку. Тем не менее «Сапфир» лишился хода, и только в ноябре его смогли отбуксировать во Владивосток для ремонта; в итоге крейсер выбыл из строя больше чем на год.

«Макаров» засветился в осаде Циндао, куда он из-за нежелания делиться победой Японии с другими странами смог прибыть только 1 ноября. Собственно говоря, его вклад в победу заключался только в том, что он прибыл на место, не сделав не одного выстрела по врагу. После этого он сопровождал буксируемый «Сапфир» для ремонта.

Далее и бригада крейсеров (вернее то, что от нее осталось), и минная бригада патрулировали побережье с целью недопущения прорыва рейдеров к российским берегам, иногда привлекаясь в рамках союзнического долга к конвоированию транспортов с войсками. Это продолжалось до лета 1916 года, когда было принято решение сформировать отряд кораблей для усиления других морских группировок.

Нельзя сказать, что корабли с Тихого океана не переводились ранее.

В 1915 году на север в состав флотилии СЛО перешел минный заградитель «Уссури». Кроме того, в начале 1916 по железной дороге туда же перебросили 4 подводные лодки типа «Касатка».

Для частичного восполнения потерь в Японии и США были закуплены 2 парохода водоизмещением от 1500 до 3000 тонн, которые под названиями «Каюр» и «Коряк» использовались в составе флотилии как заградители, транспорты и посыльные суда, а последний оснастили ангаром для 4 гидросамолетов и он стал плавбазой отдельного дивизиона гидроавиации Сибирской флотилии, состоявшего из самолетов Кертисс F.

Еще одним важным приобретением стал гидрокрейсер «Ангара», который был переоборудован из корабля еще 1899 года постройки. Это позволило восстановить крейсерские силы в ранге бригады.

Но летом 1916 сформировали уже достаточно сильный особый отряд кораблей Сибирской флотилии из «Адмирала Макарова», а также из броненосных крейсеров «Пересвет» и «Витязь» (так стал называться бывший «Баян») и бронепалубного «Варяг». Кроме того, в состав отряда включили 6 ЭМ типа «Инженер-механик Зверев», «Кит», «Форель», МЗ «Монгутай» и транспорт-мастерскую «Ксения».

Покупка крейсеров в Японии была достаточно сложной процедурой: если по «Пересвету» и «Варягу» договориться удалось достаточно быстро, то «Баян», несмотря на его устарелость, японцы передавать отказывались, предлагая взамен старый линкор «Полтава». Но поскольку броненосец просто был излишним для планируемых театров военных действий, после долгих согласований крейсер все же был продан в Россию. В составе флота из-за того, что имя «Баян» уже было занято, он получил имя «Витязь».

19-21 октября 1916 года несмотря на все проволочки отряд частями вышел в европейские воды, до которых дошли не все, потеряв 22 декабря подорванным на мине в 10 милях от Порт-Сайд крейсер «Пересвет». У оставшихся в отряде кораблей началась другая история.

Что касается кораблей, которые остались на Дальнем Востоке, то «Сапфир» окончил ремонт только в марте 1917, заочно будучи включенным вместе с систершипом в поредевшую минную бригаду. Планировалось, что крейсера также отправятся в Европейские воды, но решение так и не было принято до конца 1917 года.