Сергей Линник. Чешские противотанковые, горные и полевые орудия в вооруженных силах нацистской Германии

После аннексии Чехословакии немецкая армия захватила несколько тысяч противотанковых, полевых и горных орудий, многие из них по качеству изготовления и боевым характеристикам соответствовали самым высоким мировым стандартам. В годы Второй мировой военные заводы, расположенные на территории протектората Богемия и Моравия, осуществляли выпуск артиллерийских систем и боеприпасов для вооруженных сил Третьего рейха.

Содержание:

Противотанковые орудия

В условиях хронической нехватки противотанковой артиллерии вооруженные силы нацисткой Германии активно применяли орудия, захваченные в других странах. Очень значительная часть противотанковых пушек, имевшихся в вермахте, в начальный период войны была чешского производства.

По состоянию на март 1939 года противотанковую оборону в чехословацкой армии обеспечивали 37-мм пушки 3.7 cm kanon PUV. vz. 34 (Škoda vz. 34 UV), 3.7 cm kanon PUV. vz. 37 и 47-мм 4.7 cm kanon PUV. vz. 36.

В начале 1930-х годов 37-мм пушки считались вполне пригодными для борьбы с танками, имеющими противопульную броню. В связи с этим противотанковые орудия такого калибра получили широкое распространение.

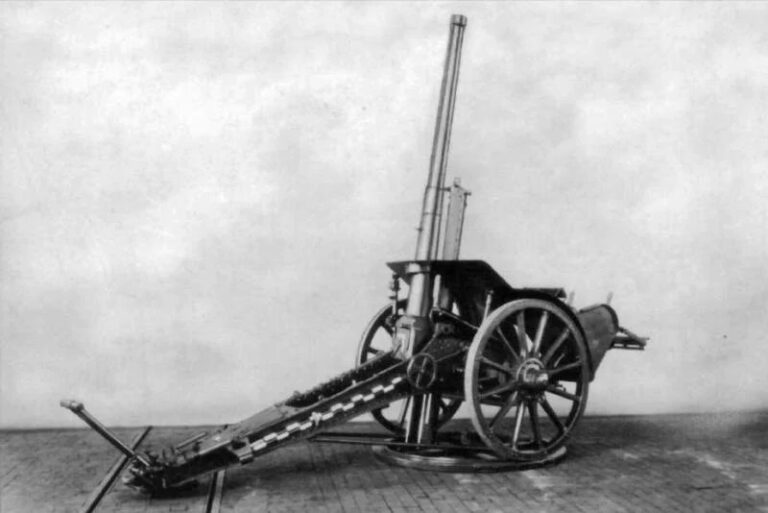

Одной из лучших считалась 37-мм противотанковая пушка 3.7 cm kanon PUV. vz. 34 (фирменное наименование Škoda А3), имевшая небольшую массу и скромные габариты. Это орудие являлось достаточно совершенным для своего времени.

Масса в боевом положении составляла 364 кг. 37-мм орудие имело ствол-моноблок с горизонтальным клиновым затвором, обеспечивавшим скорострельность 15–20 выстрелов в минуту. В боекомплект входили бронебойный снаряд массой 0,85 кг и осколочный – массой 1,2 кг. Бронебойный снаряд на дистанции 100 м по нормали мог пробить 42-мм броню, на дальности 500 м бронепробиваемость составляла 31 мм.

Деревянные колёса с металлическим ободом были подрессорены, что давало возможность транспортировать орудие не только лошадьми, но и механической тягой. Часть орудий 3.7 cm kanon PUV. vz. 34, предназначенных для противотанковых батарей моторизованных дивизий, имела колёса с пневматическими шинами, что позволило буксировать со скоростью до 60 км/ч.

Орудие 3.7 cm kanon PUV. vz. 37 отличалось от пушки обр. 1934 г. конструкцией лафета и стволом длиной 1 770 мм. На орудиях обр. 1934 и обр. 1937 г. устанавливался 5-мм противоосколочный щит. Благодаря более длинному стволу, бронепробиваемость 3.7 cm kanon PUV. vz. 37 существенно увеличилась. На дистанции 100 м усовершенствованным бронебойным снарядом с твердосплавным наконечником по нормали могла быть пробита 54-мм броня. На дальности 500 м пробитие составляло 38 мм.

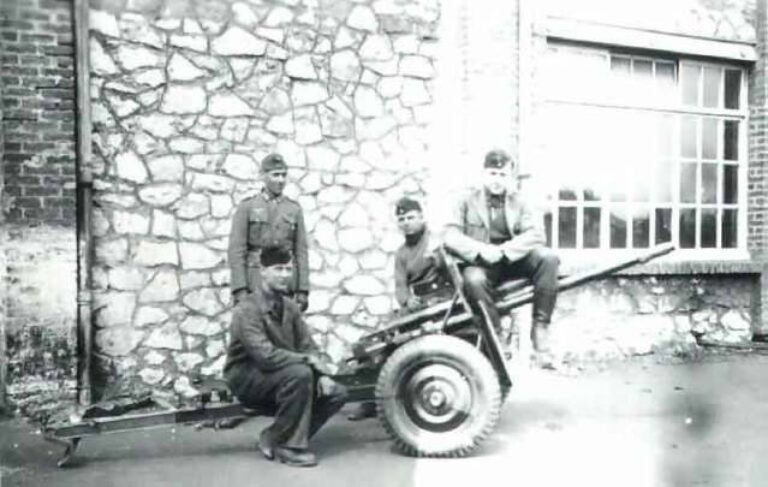

Немцы, оценив боевые качества чешских орудий, приняли их на вооружение под обозначением 3,7-cm Pak. 34(t) и 3,7-cm Pak. 37(t). Уже после утраты независимости заводы «Шкода» поставили вермахту 513 37-мм противотанковых пушек.

Орудия, выпущенные после оккупации, имели колеса с пневматическими шинами, что позволило увеличить скорость их транспортировки. Такими колёсами в армейских мастерских также оснастили часть 37-мм пушек, доставшихся от чехословацкой армии.

Противотанковые 37-мм орудия чешского производства наравне с немецкими пушками Pak. 35/36 в начальный период войны использовались в противотанковых дивизионах пехотных дивизий. Впрочем, вскоре после вторжения в СССР стало ясно, что бронепробиваемость 37-мм пушек и заброневое действие их снарядов по современным средним и тяжелым танкам оставляют желать лучшего, и они были быстро вытеснены в частях первой линии более эффективными противотанковыми средствами. Тем не менее в начале 1945 года вермахт ещё располагал на второстепенных направлениях 88 пушками 3,7-cm Pak 37(t).

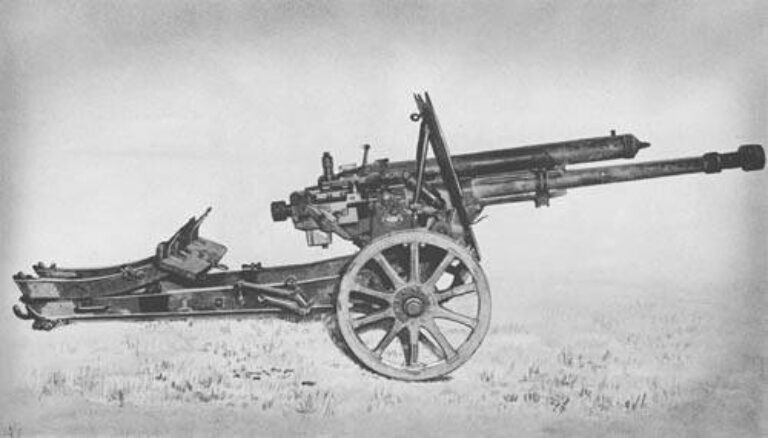

Конструкторы фирмы «Шкода» понимали, что с ростом защищённости танков 37-мм пушки вскоре станут не актуальными. В 1936 году начались испытания 47-мм буксируемой противотанковой пушки (фирменное наименование Škoda А5), имевшей ствол 47-мм крепостного орудия. Существенным нововведением стал полностью поворотный верхний станок – в походном положении он разворачивался на 180°, а ствол фиксировался к сведенным станинам.

Колёсный ход был отделяемым – огонь можно было вести как с колёс, так и с опорной платформы. Двухсекционный орудийный щит толщиной 4,7 мм выполнили легкосъёмным. Да и всё орудие можно было легко разобрать на несколько частей для переноски. Хотя 47-мм орудие весило почти вдвое больше, чем 3.7 cm kanon PUV. vz. 34, сохранялась и возможность буксировки орудия на поле боя силами расчёта. Масса орудия в боевом положении составляла 580 кг.

Как и в случае с 37-мм пушками, 47-мм орудие имело три варианта, отличавшихся конструкцией колёс и станин. Для использования в пехотных дивизиях и укреплённых районах предназначались пушки с деревянными колёсами и складывающимися станинами, буксировка которых осуществлялась конной тягой. Но если для 37-мм пушки хватало одной лошади, то 47-мм тянули две, запряжённые цугом. Кавалерийский вариант отличался дисковыми металлическими колёсами с пневматиками и нескладывающимися станинами. Возка орудия производилась четырёхконной упряжкой. Модификация для моторизованных частей имела колёса, как у кавалерийской пушки, но складывающиеся станины.

После принятия на вооружение осенью 1938 года 47-мм пушка получила обозначение 4.7 cm kanon PUV. vz. 36.

На момент начала серийного производства 47-мм противотанковое орудие являлось одним из наиболее мощных артиллерийских систем такого назначения. При длине ствола 2 240 мм, начальная скорость 1,65 кг бронебойного снаряда составляла 775 м/с. На дальности 1 000 м под прямым углом он пробивал 55-мм броню. Также в боекомплект входил выстрел с 2,3-кг осколочной гранатой – благодаря чему пушка могла с успехом применяться для поражения огневых точек и живой силы противника. Хорошо обученный расчёт за минуту мог сделать 15 прицельных выстрелов.

Фирма «Шкода» успела изготовить для Югославии 298 серийных 47-мм противотанковых орудий. Начиная с апреля 1941 года трофейные югославские орудия эксплуатировались немцами под наименованием 4,7 cm Pak 179(j). Некоторое количество югославских пушек получили итальянцы, которые использовали их в 1943 году в боях на Сицилии. В вооруженных силах Германии 47-мм чешская противотанковая пушка имела обозначение 4,7 cm Pak(t), также встречается обозначение 4,7 cm Pak 36(t).

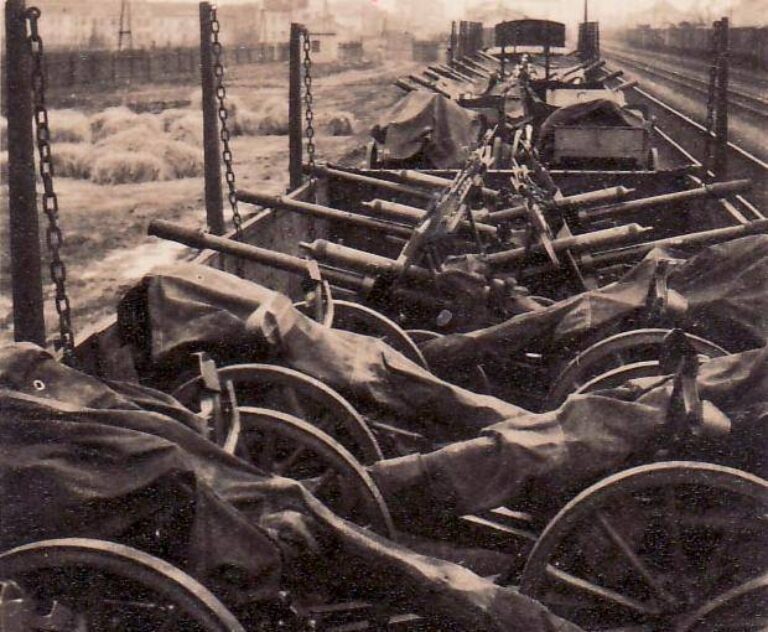

Первая партия 47-мм орудий из бывшего чехословацкого заказа в количестве 51 единица была принята немецкой армией в 1939 году. В 1940 году вермахту передали 202 орудия, в 1941 – 269, в 1942 – 68 экземпляров. Таким образом, вооруженные силы Германии получили в общей сложности 590 орудий 4,7 cm Pak(t).

С середины 1939 года орудия 4,7 cm Pak(t) начали поступать в дивизионы истребителей танков ряда германских пехотных дивизий. Их боевое крещение состоялось во Франции в 1940 году, где 4,7 cm Pak(t) проявили себя лучше, чем 3,7 cm Pak. 35/36. По бронепробиваемости 47-мм орудие чешского производства незначительно уступало 50-мм немецкому 5 cm Pak. 38, которых в ходе французской кампании имелось в войсках очень мало.

В 1940 году в боекомплект 47-мм пушки ввели бронебойный подкалиберный снаряд PzGr 40 с сердечником из карбида вольфрама. Снаряд массой 0,8 кг, с начальной скоростью 1 080 м/с на дистанции до 500 м уверенно пробивал лобовую броню среднего советского танка Т-34. Это сделало пушку 4,7 cm Pak(t) актуальной до середины 1943 года, пока немецкие противотанковые дивизионы не были оснащены достаточным количеством 50-мм и 75-мм орудий. Однако из-за дефицита вольфрама доля подкалиберных снарядов в боекомплекте была невелика, и они оказывались эффективными только на относительно малой дистанции.

Для повышения мобильности противотанковых подразделений 47-мм чешскими орудиями вооружались самоходные артиллерийские установки.

В марте 1940 года 4,7 cm Pak 36(t) стали устанавливать на шасси лёгкого немецкого танка Pz. Kpfw. I Ausf.B, а с мая 1941 – на шасси трофейного французского танка R-35. Всего было изготовлено 376 лёгких ПТ САУ. Самоходки, получившие обозначение Panzerjager I и Panzerjäger 35 R (f), как и буксируемые 47-мм пушки, поступали на вооружение дивизионов истребителей танков.

Горные орудия

В 1915 году в конструкторском бюро предприятия «Шкода» в Пльзене было создано 75-мм горное орудие 7,5 сm GebK 15 (7,5 cm Gebirgskanone M 15). До окончания Первой мировой войны выпуск этих пушек осуществлялся на производственных мощностях в чешском Пльзене и венгерском Дьёре. До момента окончания производства в 1918 году удалось изготовить более 2 500 орудий.

Масса орудия в боевом положении составляла 613 кг. Длина ствола – 1 115 мм. Для стрельбы использовались выстрелы 75×129 мм R. Осколочная граната массой 6,35 кг покидала ствол с начальной скоростью 350 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 8 200 м. Углы вертикальной наводки: от –10° до +50°. Скорострельность до 8 выстр./мин. Орудие можно было разобрать на части, пригодные для перевозки во вьюках.

После распада Австро-Венгерской империи орудия 7,5 сm GebK 15 имелись в Австрии, Болгарии, Чехословакии, Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Турции, Польше и Югославии.

По наследству от Австро-Венгрии чехословакам досталось 58 орудий, к которым затем прибавилось ещё 240, произведённых в Пльзене с 1921 по 1924 год. В чехословацкой армии эти орудия именовались 7,5 cm horský kanon vz. 15.

Парк GebK 15 в Третьем рейхе пополнился за счёт австрийских и чехословацких пушек и составил 254 единицы. Орудия, принадлежавшие ранее австрийской армии, получили обозначение GebK 15(ö), а чешские – GebK 15(t). В 1941 году к ним присоединились орудия, захваченные у югославской армии, обозначавшиеся GebK 259(j), а в 1943 – итальянские GebK 259(i). В вермахте 75-мм пушками GebK 15 оснащали артиллерийские полки, приданные горнопехотным дивизиям.

Артиллерийский полк включал в себя четыре дивизиона, два из которых (по две батареи) комплектовались 75-мм горными пушками. Сходную организацию имели и артиллерийские полки лёгких пехотных дивизий. Кроме того, GebK 15 поступали в воздушно-десантные части. Впрочем, чаще всего 75-мм горные пушки использовались как полевые. В этой роли они оказались не слишком хороши. Дальность стрельбы оставляла желать лучшего, а колёсный ход не допускал буксировки с высокой скоростью.

На базе 7,5 cm horský kanon vz. 15 в 1928 году для поставок на экспорт была создана горная пушка 75 мм Skoda M. 28. Орудие разрабатывалось как бикалиберное и, помимо 75-мм ствола, могло иметь 90-мм ствол и при этом играть роль лёгкой гаубицы. Всего было выпущено 120 орудий.

Орудие с 75-мм стволом и щитом весило 716 кг. Длина ствола – 1 345 мм. Углы вертикальной наводки: от –10° до +50°. Дальность стрельбы – до 8 700 м.

Большая часть орудий 75 mm Skoda M. 28, доставшихся немцам, была захвачена в Югославии, в вермахте они именовались 7.5 cm GebK 285(j).

Полевые орудия

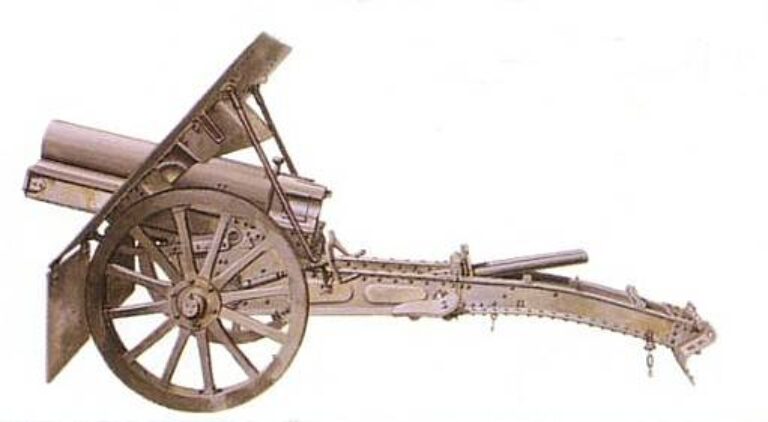

В 1920-е годы основным орудием полевой артиллерии в чехословацкой армии была 76,5-мм австрийская пушка 8 cm FK M. 17 (8 cm Feldkanone M 17), переименованная в 8 cm kanon vz. 17.

Это орудие было создано с учётом опыта применения австрийской полевой пушки 8 cm FK M. 05. Масса в боевом положении составляла 1 319 кг. Длина ствола – 2 078 мм. Углы вертикальной наводки: от –10° до + 45°. Максимальная дальность стрельбы 6,7-кг снарядом составляла 11 400 м. При стрельбе осколочной гранатой массой 8 кг – 9 900 м. Скорострельность – 10 выстр./мин.

Такие пушки, помимо Чехословакии, стали трофеями немецких войск в Австрии, Польше и Югославии. Чехословацкие полевые орудия получили немецкое обозначение 7,65 cm FK 17(t).

Полевая пушка 8 cm FK M. 17 по сравнению с 8 cm FK M. 05 со стволом из «сталебронзы», безусловно, являлась более совершенной, но и она, будучи типичной конструкцией эпохи Первой мировой, уже через 10 лет после создания считалась устаревшей. Военных не устраивала относительно небольшая дальность стрельбы и отсутствие модернизационных перспектив. В то же время в 1920-е годы у чехословацкого министерства национальной обороны не имелось достаточных финансовых ресурсов, и военные были склонны наблюдать, как компания «Шкода» за счёт собственных средств разрабатывает экспортные образцы, и со стороны оценивать их пригодность для принятия на вооружение.

В 1928 году Югославия заключила контракт на поставку трёх сотен 76,5-мм универсальных орудий М. 28. Вскоре последовал заказ от Румынии на 96 пушек 75-мм Tunul de camp Skoda, cal. 75 mm, md. 1928, которые от М. 28 отличались калибром, но имели аналогичную конструкцию.

Пушка М. 28 была разработана в рамках популярной в 1920–1930-е годы концепции, в рамках которой предполагалось иметь многоцелевое орудие, которое можно было использовать как полевое, горное, противотанковое и зенитное. Для стрельбы по воздушным целям орудие устанавливалось на поворотное металлическое основание, а в состав батареи должны были включаться приборы управления зенитным огнём.

Успешно решить все задачи, поставленные при создании этой артиллерийской системы, естественно, не удалось, а попытки сочетания противоречивых требований вели к удорожанию и утяжелению конструкции. Таким образом, 76,5-мм универсальное орудие М. 28 оказалось совершенно несостоятельно в качестве зенитного, но оно было не плохим как полевое и отчасти горное. Ввиду ограниченных углов горизонтальной наводки, данная артиллерийская система была мало пригодна для борьбы с бронетехникой.

Вес в боевом положении составлял 1 816 кг. Длина ствола 3 060 мм. Стрельба велась боеприпасом 76,5×346 мм R с начальной скоростью 8-кг снаряда 600 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 13 400 м. Скорострельность – до 12 выстр./мин. Углы вертикальной наводки: от –8° до +80°. В горизонтальной плоскости орудие имело углы наводки вправо и влево – 8°. Расчёт – 10 человек. В случае необходимости 76,5-мм универсальная пушка могла быть разобрана на части, которые транспортировались отдельно.

После экспортных успехов М. 28 чехословацкие генералы тоже решили приобрести новые 76,5-мм орудия, приняв их на вооружение под обозначением 8 cm lehký kanon vz. 30. Чехословацкая армия в общей сложности заказала 204 пушки, поставки которых начались в 1934 году, а завершились в марте следующего года. Выпускалось два варианта, различавшихся колёсным ходом: для конной (деревянные колеса со стальными шинами) и механической тяги (колеса со сплошными резиновыми шинами).

В чехословацкой армии орудия 8 cm lehký kanon vz. 30 использовались как полевые. В то же время большой угол возвышения и возможность разбора на отдельные части позволял задействовать их в горной местности.

В вооруженных силах Германии пушки vz. 30 получили обозначение 8 cm FK 30(t). К началу Второй мировой войны насчитывалось 184 таких орудия. Немцам досталось и значительное количество бывших югославских пушек, обозначавшихся 7,65 cm FK 304(j).

Орудия калибра 100–150-мм

В 1914 году вместо устаревшей гаубицы 10 cm FH M 99 на вооружение Австро-Венгерской армии поступила гаубица 10 cm FH M 14. Для своего времени это было весьма совершенное орудие, активно использовавшееся в боевых действиях.

Хотя орудие официально обозначалось как 100-мм, истинный калибр в справочниках указывается 104-мм. Масса – 1 340 кг. Длина ствола – 1 930 мм. Масса снаряда – 14 кг. Начальная скорость – до 395 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 8 400 м. Скорострельность – 7 выстр./мин.

После модернизации гаубица получила обозначение Škoda 100-mm vz. 14/19. Основным улучшением стало удлинение ствола, что увеличило дальнобойность орудия до 9 900 м. В таком варианте оно выпускалось в Чехословакии до 1938 года и активно поставлялось на экспорт.

Вермахту досталось более 1 000 гаубиц чешского производства и выпущенных в Польше по лицензии. В 1939 году немцы получили 382 гаубицы и приняли их на вооружение под обозначением 10 cm leFH 14/19(t). Орудия, захваченные в Польше (676 единиц), имели обозначение leFH 14/19(p). Затрофеенные в Греции и Югославии именовались leFH 316(j) и leFH 14/19(g).

В годы Первой мировой компания «Шкода» выпускала 100-мм гаубицу 10 cm Gebirgshaubitze M. 16. Это орудие проектировалось для использования в горах, но обычно использовалось для огневой поддержки пехотных подразделений на равнинной местности. До распада Австро-Венгерской империи заводы «Шкода» успели изготовить приблизительно 550 горных гаубиц.

В случае необходимости орудие можно было разобрать на несколько частей. В боевом положении гаубица весила 1 235 кг. Стрельба велась снарядом массой 16 или 13,4 кг, максимальная дальность стрельбы составляла 7 000 или 8 400 м соответственно. Углы вертикальной наводки: от –8° до +70°. Боевая скорострельность – 5 выстр./мин.

В Чехословакии 100-мм гаубицу обр. 1916 г. приняли на вооружение под названием 10 cm houfnice vz. 16. В 1919 году чехословацкая армия располагала 66 такими орудиями. В 1920 году началась модернизация части гаубиц обр. 1916 года, в ходе которой они получили удлинённые 24-калиберные стволы. Масса орудия возросла на 115 кг, но это являлось адекватной ценой за увеличение дальности стрельбы – она достигала 9 800 м. Модернизированная горная гаубица получила обозначение vz. 16/19. Всего доработке подверглись 44 орудия.

После гитлеровской оккупации Чехии немцы оставили себе шесть гаубиц vz. 16/19, получивших обозначение 10 cm GebH 16/19(t), ещё 38 орудий достались Словакии.

Гаубицы с короткими стволами, захваченные в Австрии, имели обозначение 10 cm GebH 16(ö). В сентябре 1943 года парк немецкой артиллерии пополнили 70 итальянских гаубиц, обозначавшихся 10,5 cm GebH 316(i). Некоторое количество Gebirgshaubitze M 16 служило в армиях Венгрии и Румынии.

При всех достоинствах гаубицы 10 cm houfnice vz. 16 военные желали иметь более дальнобойное орудие аналогичного назначения. В 1927 году конструкторское бюро компании «Шкода» в городе Пльзень создало по югославскому заказу гаубицу FE, по лафету унифицированную с полевым 76,5-мм орудием EF (М. 28).

После интенсивных испытаний и доработок министерство национальной обороны Чехословакии в 1933 году заказало первую партию гаубиц, присвоив им обозначение 10 cm lehká houfnice vzor. 30.

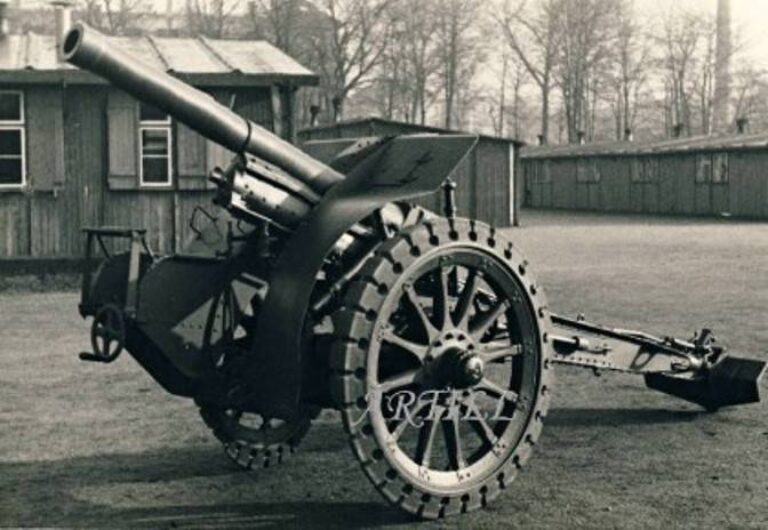

Масса гаубицы в боевом положении составляла 1 798 кг. Длина ствола – 2 500 мм. Начальная скорость снаряда – до 430 м/с. Масса снаряда – 16 кг. Заряжание – раздельно-гильзовое. В боекомплект входили снаряды: осколочно-фугасный, осколочно-фугасный с взрывателем замедленного действия и шрапнельный. Кроме того, орудие могло вести огонь снарядами от гаубицы vz. 14/19. Максимальная дальность стрельбы – 10 600. Углы вертикальной наводки: от –8° до +80°. Скорострельность – 8 выстр./мин. Расчёт состоял из семи человек.

В марте 1939 года гитлеровцы захватили около полутора сотен 10-см гаубиц vz. 30, приняв их на вооружение под обозначением 10 cm leFH 30(t). В качестве средства тяги немцы использовали не автомобили, а трёхтонные полугусеничные тягачи Sd. Kfz. 11. Словакии досталось 30 гаубиц.

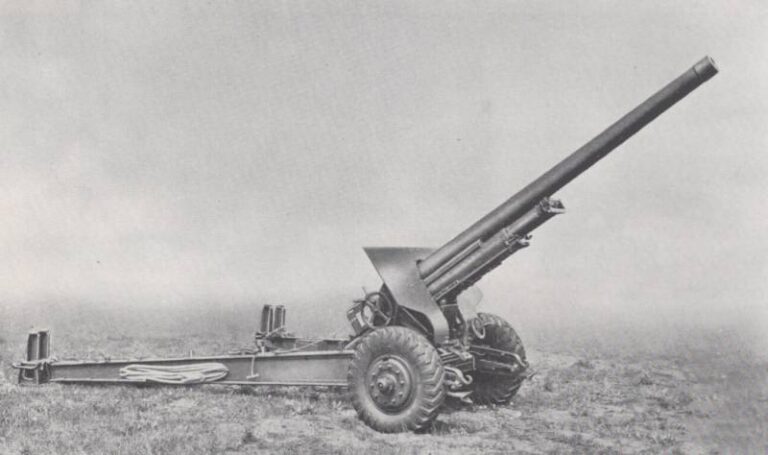

Во второй половине 1930-х специалисты компании «Шкода» активно создавали новые артиллерийские системы. Одной из наиболее интересных разработок стало 105-мм дальнобойное орудие, принятое на вооружение под обозначением 10.5 cm hrubý kanón vz. 35.

Основным преимуществом 105-мм орудия перед 100-мм гаубицами была способность отправить 18-кг снаряд на дистанцию 18 000 м, что и по нынешним временам является неплохим показателем. В стволе длиной 4 400 мм снаряд мог разогнаться до 730 м/с. В боевом положении гаубица весила 4 200 кг. Углы вертикальной наводки: от –6° до +42°. В горизонтальной плоскости – 50°. В боекомплекте имелись осколочно-фугасные и бронебойно-фугасные снаряды. Скорострельность – 5 выстр./мин.

Точных данных об объёмах производства 105-мм пушек найти не удалось. Известно, что они имелись в пяти артиллерийских полках чехословацкой армии (более 100 единиц) и поставлялись в Югославию.

После вторжения в Чехословакию немцы забрали орудия себе, присвоив им обозначение 10.5 cm K 35(t). Трофейные югославские 105-мм пушки именовались 10.5 cm Kanone 339(j). Большую их часть передали в береговую артиллерию.

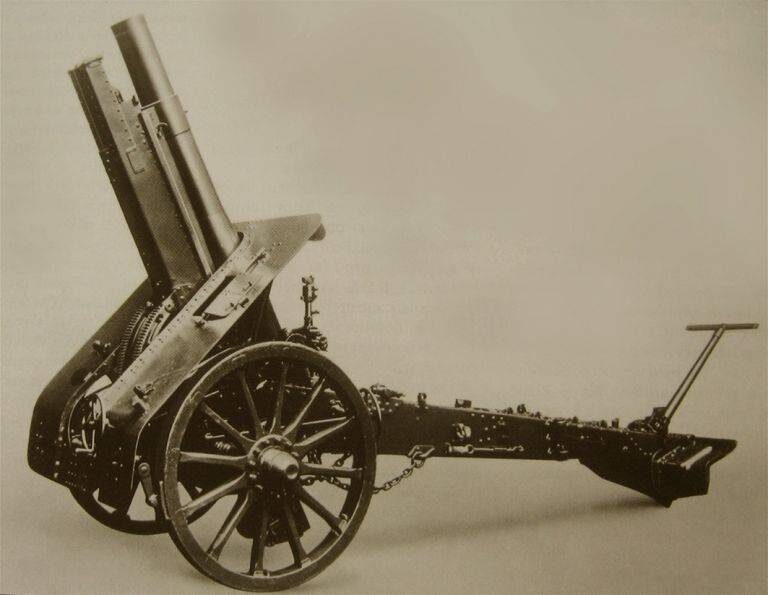

Для разрушения долговременных оборонительных сооружений предназначалась 150-мм гаубица 15 cm hruba houfnice vz. 25, созданная на базе гаубицы 15 cm Autokanone M. 15/16.

Масса в боевом положении – 3 740 кг. Это было вполне приемлемо за увеличенную до 11 800 м дальность стрельбы. При длине ствола 2 700 мм максимальная начальная скорость 42-кг снаряда составляла 450 м/с. Орудие имело раздельное заряжание. Диапазон углов наводки орудия в вертикальной плоскости составлял от −5º до +70º. В горизонтальной – 7º.

В чехословацкой армии гаубицами vz. 25 вооружили 12 дивизионов по 12 орудий – то есть в частях имелось 144 артсистемы этого типа. Ещё почти две сотни гаубиц находились в мобилизационном резерве.

В марте 1939 года вследствие немецкой оккупации вермахту достались 227 таких орудий и почти 290 000 снарядов. 150-мм гаубицу приняли на вооружение под обозначением 15 cm sFH 25(t). По состоянию на 1 сентября 1939 года немцы располагали 219 орудиями sFH 25(t). Ещё 113 гаубиц досталось Словакии.

Интересно сравнить 150-см чешскую гаубицу vz. 25 с германской 15-см гаубицей sFH 18, которая имела на полтора километра большую дальность стрельбы и, благодаря использованию лафета с раздвижными станинами, гораздо больший диапазон углов горизонтального наведения. Вместе с тем чехословацкая гаубица в боевом положении весила на треть меньше, чем sFH 18.

В 1933 году компания «Шкода» начала выпуск 150-мм орудий серии «К», которые успешно продавались в Турцию, Румынию и Югославию. Модернизированный вариант «К4», поступивший на вооружение чехословацкой армии, имел обозначение 15 cm hruba houfnice vz. 37.

От ранней модёли 150-мм орудие, принятое на вооружение в Чехословакии, отличалась облегчённой конструкцией. В соответствии с современными требованиями новые гаубицы выпускались с колёсами, оснащёнными пневматическими шинами, что позволяло использовать механизированную тягу.

Масса в боевом положении – 5 200 кг. Длина ствола – 3 600 мм. Углы вертикальной наводки: от –5° до +70°. В горизонтальной плоскости – 42°. Вес снаряда – 42 кг. Начальная скорость – до 580 м/с. Максимальная дальность – до 15 000 м. Скорострельность – 3 выстр./мин. Расчёт – 12 человек.

Орудие немцам понравилось, его производство и выпуск боеприпасов продолжились и после оккупации. В вермахте модификация чешской гаубицы получила обозначение sFH 37(t). Югославские гаубицы именовались sFH 402(j). Боевой дебют орудий состоялся на Балканах. До 1944 года они активно использовались на Восточном фронте, в 1944 году уцелевшие гаубицы перебросили на Запад.

Может лучше вместо шаровой установки сделать турельную. Что-то среднее между советской и немецкой установками. Ну или в дополнение к шаровой, чтобы пулемет при необходимости можно было переставить. Так хоть какое-то ПВО на марше для техники будет.

:

Немцы очень хотели заиметь на штуге курсовой пулемет, потому что зенитный пулемет даже с щитом обеспечивает плохую защиту стрелку. Как доп вооружение вполне возможно поставить в ходе модернизации

По идее зенитный пулемет винтовочного калибра именно на этапе проектирования заложенный принесёт наибольшую пользу т.к. машины с ним будут воевать в Испании, Монголии, Китае и при модернизации можно будет создать более совершенную зенитную турель на основе практического опыта 🤔

Смотрите интересную вещь. Вы делаете устаревшие танки изначально. Главная проблема использования БТ-5,7 это не возможность бороться с пехотой и ПТО орудиями на дистанции. Осколочный снаряд имел скорость порядка 330 м/с. В тот момент люди обсуждали введение на БТ пушек 57-мм или 76-мм. И шли к этому, БТ-7 создавался насколько помню с мая 1933 года. Логичней вместо наращивание не нужной брони сделать башню с погоном 1620-мм как на Т-28 и тремя членами экипажа в башне. Пусть там стоит пока 45-мм пушка. Но потом когда у нас будет больше грузовиков … Появится и 76-мм. Важнее готовить технику под башню для этих функций. Это моё мнение. Подумайте над такими возможностями.

Да назовите хоть один танк в мире, на период 1930-37 год, которые, по вашим словам, способны бороться с пехотой?

Все так говнят 45 мм советское орудие, но совершенно не обращают внимание на его аналоги в мире.

И еще, 1937 год, назовите два танка с 75-76 мм орудием, способным бороться с танками и пехотой.

Т-1. Рено, короче любой. Но 1929-год уже наступил. И только кризис сдерживает поступление ПТО 25-47-мм и ПТР.

Тут вопрос наличие широкого спектра боеприпасов. И главное БТ-7 в таком виде сможет воевать и 1970-м. В варианте кочующих орудий, засад, да и не только.

У БТ слишком узкий корпус туда 3 местная башня никак не влезет без полной переделки бронекорпуса. К тому же даже в РеИ существовал БТ-7А Л-11 с 76 мм пушкой да и в АИ у меня такой тоже с 1935 года производится с пушкой ПС-3М

Если почитать историю создания БТ-7, то там написано, что основным отличием БТ-7 от БТ-5 должен был стать калибр орудия в 76мм. Т.е. БТ-7 создавался изначально под 76 мм. Со сварной башней совсем иной формы. Но, по каким то причинам в итоге получил 45 мм в той же башне.

Смотрите на реальном БТ-7 погон был увеличен с порядка 1100-мм 1935 год до 1300-мм 1937 год. При вашей модернизации с менее длинным двигателем. У нас появляется возможность расширив габариты боевого отделения за счёт над гусеничных полок получить требуемые размеры.

На конической башне какой стоял? Там большой был. По Моему не как не 1100. А с большой башней можно и нормальную 76-мм воткнуть желательно с дульным тормозом. Хлипенький БТ под полноценный ствол. Зато возможности вырастут. И это совсем другой аппарат получится.

Тогда как на БА-64.

Опять «балерину откопали» 🙂

Хватит животинку мучать.

Делайте однобашеный Т-29 на чисто гусеничном ходу.

Типа просьба. Почитал бы.

PS. : Т-26, 27 и БТ вообще не «торкают»:

А не проще БТ на пятикатковом шасси сделать? Зачем создавать совершенно новый танк? Да и к тому же от КГ-хода отказались только в 1939 году.

Англичане отказались от колесного хода сразу, а вот к пятикатковому шасси пришли лишь к 1940 году.

Можно, но тогда он перестанет ездить без гусениц.

Ну так СРЕДНИЙ КГ-танк создать в принципе невозможно, точнее возможно но он получится очень плохим(Дорогим/ Сложным/ С плохой проходимостью/ Ненадежный/ Картонный/ итд)

Средний КГ танк создать невозможно,

а лёгкий танк(любой, не только КГ) — не нужен.

Соответственно КГ не нужны вообще

Не знаю проще или нет, но такую броню как на 29 не навесишь, как оно и было в РИ с допброней BT-7.

Т.е. 30/20 мм у РеИ т-29? Что тут удевительного? И что ещё за доп броня на вт-7?

У реального т-29 вообще все очень печально. Если и делать АИ танк то точно не из него

1. Модель 1937 года

Толщина лобовой брони БТ-7 в ходе модернизаций достигла 22 мм

2. БТ-7 экранированный дополнительными листами брони. Был построен опытный образец

По БТ-7Э я в курсе но он был ОЧЕНЬ перетяжелен 22!тонны.

Броня от никого, её даже 37 мм Гочкис прошьёт бронебоем.

В смысле? 45 мм? Как интересно.. особенно с учётом 12-23 мм пробоя у пушки Гочкиса в разных вариациях

15 мм вертикальный борт прежде всего. И стрелять из гоча будут в упор.

Чисто технически борт можно увеличить по толщине до 22 мм но тогда масса САУ подскочит еще на 400 кг (Т.е. на пределе)

Стрелять будут ровно род прямым углом? Да и не актуальна защита от Гочкиса. А под острым курсовым углом выдержит колотушку, ПТР, а больше и требовать от лёгкой машины глупо

Из траншейной пушки не только из Гоча, в упор 15 мм и из Маклена пробьёт, а под острым курсовым углом стрелять будет только дебил.

Разумеется пробьет, как только самоходка доедет до пушки и развернется бортом.

Если самоходки будут такой ересью заниматься то их гранатами закидают. И т 90 если дать таким горе командирам тоже закидают без всяких Гочкисов и Макленов. А если самоходки будут применять по назначению — обстреливать позиции противника с дистанции, то в борт им будет прилетать только под острым курсовым углом.

Если идеальный танк. То надо с БТ-5 отказываться от колесного хода и свечной подвески. Лобовой лист без сужения. Рядом с мехводом стрелка-радиста. Почему отказываемся от свечной подвески? Потому как она идет до верхнего лисьа. Мешая расширить верх корпуса для САУ или под более мощное орудие в башне. На торсионы замахиваться еще рано. Так что внешняя подвеска по типу Т-35 (в РИ отмечана как более чем удачная) или в стиле Шермана. Если подумать, то, в итоге машина может эволюционировать году к 1939-ому в Т-34. И кстати без свечной подвески на БТ воможно будет и трехместную башню поставить, если сделать прямоугольные в сечении надгусеничные полки.

Как интересно, вот прямо мешает?

Повторяю: мешает использовать надгусеничные ниши. Т.е. их можно сделать, но по ширене корпуса будут торчать свечи, причем уменьшая и имеющуюся ширину корпуса. Т.е. смысла ноль. А танки БТ были достаточно узкие. А Т-29 сам по себе шире. Я говорю же про то, что должно было сменить эволюционным путем БТ.

Выглядит если честно как поделка альтернивщика. А есть какие-то документальные подтверждения существования проекта именно в таком виде? (мне просто интересно очень уж смущает ДШК в пулеметной башенке да и сами башни тоже)

У подвески т-35 плохие динамические характеристики потому танк с такой подвеской будет медленным (45 км ч)

Ну, возможно. Так то ее на Т-28 испытали и Т-28 показал очень хорошие результаты в сравнении со стандартным. В общем я не настаиваю именно на подвески Т-35, просто внешняя с пружинами, технологичная и надежная.

Не может быть «идеальным» танк с экранами. На шасси Т-26 вообще не может быть «идеального танка». Даже в виде САУ.

ПС-3 с длиной ствола в 29 (в некоторых источниках 30) клб. существовала только в виде одного опытного орудия уже под занавес своих мучений. Реально были 21,5 (в некоторых источниках просто 20) — калиберные стволы. Со стволом 21,5 клб. ПС-3 имела бронепробиваемость на уровне 45 мм К-20.

Как будете добиваться успешного запуска ПС-3 в серию, учитывая, что в РИ этого не случилось? А без этой пушки, штурмовая САУ на шасси Т-26 не имеет смысла.

«Поскольку в реале из-за прекращения производства М-5 «Либерти» для БТ-2 пришлось закупать их за рубежом…»

ЕМНИП всё было как раз наоборот. Для БТ-2 закупались Б/У-шные «Либерти», а на БТ-5 уже ставили отечественный М-5. На БТ-7 начали ставить М-17 из-за прекращения выпуска М-5 в СССР.

Идею сделать половинку М-17 полностью поддерживаю!

А хде «идеализированные» Т-38, Т-28 и Т-35А — без которых линейка будет не полной?

Экраны, дабы не начинать заранее гонку вооружений. ПС-3 в серию не пошел из-за ареста конструктора. Тут мы меняем РИ и конструктор на свободе, плюс получает волшебный пендель, чтобы суетился и шустрее доводил. Кроме того, я иак понимаю, автор хотел иметь штуромовое опудия по типу Штуга, а не истребитель танков. По поводу истребителя, он должен быть вместо Т-38. Т.е. легкое , дешевое шасси и 45 мм пушка. По идеалогии АСУ-57, но на уровне 1933 года. Что это даст? Это даст к 1941 году 1000 самоходных ПТО, вместо ни к чему не пригодных плавунцов. Скажете 45 мм мало. Ну да, на 1943 год очень мало, но как ни крути на 1943 год из этих САУ останутся десятки и те в Ленинграде и Мурманске. А дело они свое сделают в самый тяжелый 1941 год. В общем если Т-38 не сиогут уничтожит ни одного танка, то 1000 стареньких САУ 500-1000 машин врага уничтожат.

Т-38 и Т-35 ненужны в принципе. Т-28 подойдёт и в неизменном виде для РГК может с другой пушкой.(хотя я лично считаю что т-28 лучше вообще не запускать в производство ни в каком виде т.к. их все равно будет очень немного по итогу)

Я в курсе что на БТ 5 ставили уже отечественные моторы, но зачем вообще нужно промежуточное решение в виде м-5 если уже есть серийный мотор м-17?

Т-38 и Т-35 ненужны в принципе.😀.1А что нужно в принципе?2.»нужное в принцмипе»(ТМ) заводы в нужных в принципе количествах как?Осилят?

Т-28 подойдёт и в неизменном виде для РГК может с другой пушкой.(хотя я лично считаю что т-28 лучше вообще не запускать в производство ни в каком виде т.к. их все равно будет очень немного по итогу)

ОК а что нужно запускать?

Я в курсе что на БТ 5 ставили уже отечественные моторы

НетЪ

но зачем вообще нужно промежуточное решение в виде м-5 если уже есть серийный мотор м-17?

Вы

планетуАИ с реальностью —не попутали там?http://www.k2x2.info/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_2009_11/pic_31.jpg

есть серийный для танков КОГДА??

-Так вы сами таблицу дали зачем спрашивать? или вы хотите сказать что М-17Т это радикально другой мотор, а про то что на БТ ставили моторы снятые прямо с самолетов, вы тактично умолчите?

-Я в своем посте про Единый танк РККА уже написал.

-Не понял если честно с какого перепугу завод должен осваивать и осиливать как-то отсутствие производства

У вас тут самое замечательное это создание танкового двигателя мощностью 200-300 л/с. Для нашей промышленности не хватало наличия линейки двигателей в 30-х 100-150 л/с, 200-300л/с, 400-600л/с с соответствующими трансмиссиями. Тут у вас дополнительно унификация двигателей 200-300л/с и 400-600л/с. Это же здорово. До начала ползучей войны в 1937-38 году. Важнее наработать заделы по разработкам и отработать технологические процессы. В то время любой танк или самолёт через пять лет после разработки устаревал.

Надо же какой умный! А в РИ все в СССР были идиотами, не могли сообразить, поставить полковушку в танк, да? А может, были некоторые проблемы, не позволяющие тупо прикрутить эту пушку к танку? Не задумывались?

Подвеска Т-26 не потянет, только и всего.

Мощность увеличилась по щучьему велению? Или согласно очередному решению ЦК ВКП (Б)?

Оч.смешно. На минуточку:размеры радиаторов определяются не кол-вом цилиндров, а исключительно мощностью и КПД двигателя.

-САУ СУ-1 разрабатывалась в конструкторском бюро завода «Большевик». Прототип был изготовлен к октябрю 1931 года. Башня танка и подбашенная надстройка танка Т-26 была заменена прямоугольной броневой рубкой, в которой размещалось основное вооружение САУ — 76-мм полковая пушка образца 1927 года.

-Форсировать мотор на 20% как известно невозможно не смотря ни на что особенно не смотря на М-17Л мощностью 650 л.с.