Идея возрождения ракетного оружия у нас возникла во время Гражданской войны. В чём же была причина, ведь ещё недавно артиллерия стремительным ростом своих возможностей смогла вытеснить боевые ракеты с поля боя? Орудия становились всё сложнее и сложнее, росла их масса, требовались высокое качество обработки дорогих сплавов, высококвалифицированные рабочие. Со всем этим у страны, пережившей мировую войну, две революции, интервенцию, с продолжающейся Гражданской войной были, мягко скажем, серьёзные проблемы. И тут выходят на сцену ракеты. Они гораздо проще в производстве (особенно их пусковые установки), не имеют огромной отдачи и потому могут быть установлены и на лёгкие наземные станки, и на грузовики, и на телеги, и, в перспективе, на аэропланы. Но никто не отменял ряд проблем ещё старых ракет – непредсказуемость горения порохового заряда, тем более, что применялись в основном дымные пороха. Над решением этой проблемы занялась сформированная в марте 1921 года Лаборатория для разработки изобретений Н.И.Тихомирова.

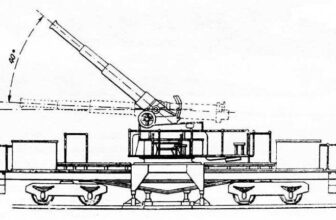

К слову, ещё в 1912 году Воловским было предложено установить ракеты на аэропланы и автомобили, но идея поддержки не нашла. Наземная пусковая установка была похожа на послевоенную БМ-24. В годы Первой мировой войска Антанты, в том числе и Россия, против аэростатов использовали ракеты Le Priеur на дымном порохе, но, как понятно по названию, они были французскими.

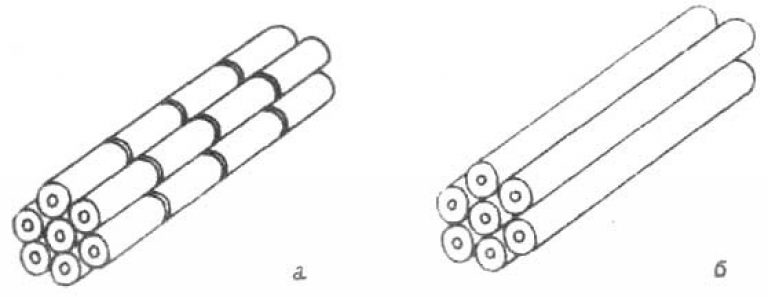

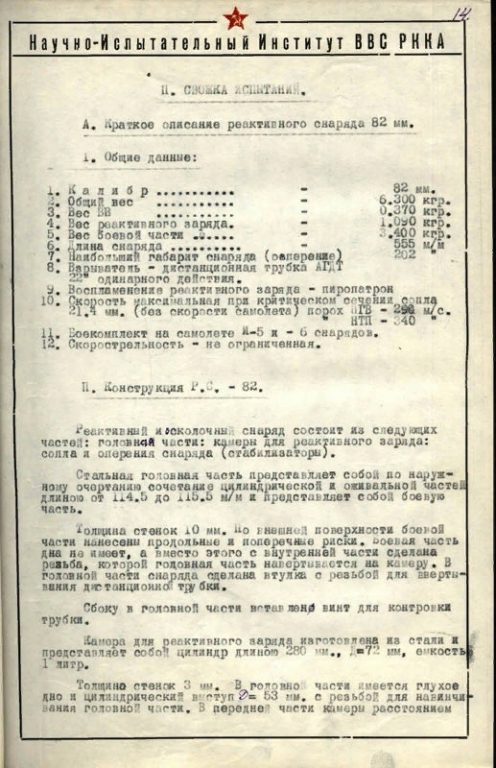

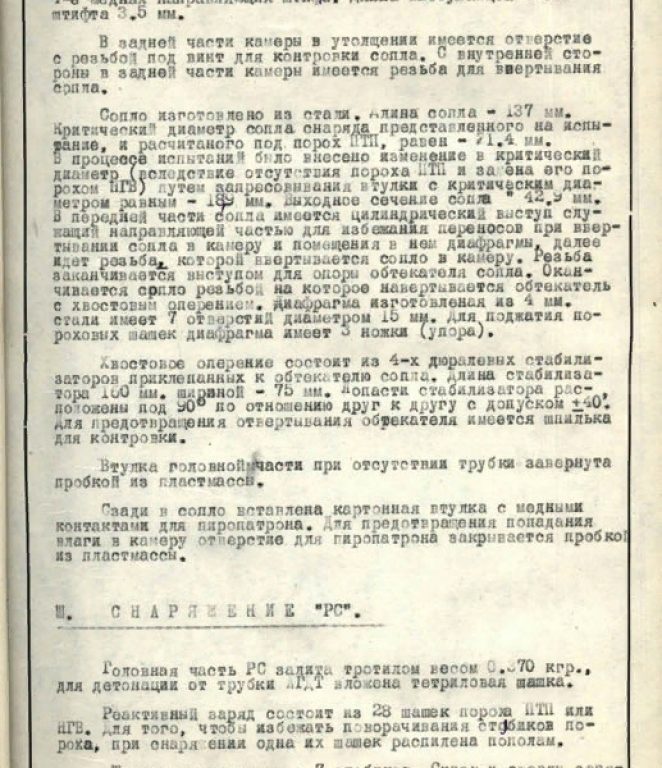

В чём же заключалась проблема старых пороховых зарядов, что приводило к снижению точности стрельбы, несчастным случаям? Создаваемые в полукустарных условиях заряды были крайне неравномерны. Где-то стенка толще, где-то тоньше, где-то есть плотный комок, а где-то – рыхлая масса. Всё это приводило к неравномерному горению пороха, давая порой то избыточную, то недостаточную тягу. Значит, нужно тщательно смешивать компоненты и аккуратно прессовать. Но возникает ещё одна проблема – сократится фронт горения и тяга будет недостаточной, хотя заряд будет работать дольше. Конечно, можно увеличивать диаметр заряда, но из-за этого масса изделия будет расти гораздо быстрее, чем тяга. Значит, нужно проделать воздушный канал, который позволит пороху гореть одновременно на большой площади. В 19 веке он был клиновидной формы, но в полёте площадь горящей поверхности заряда изменялась, что также добавляло головной боли конструкторам и военным. Следовательно, нужно создавать пороховую шашку высокой однородности с выемками или отверстиями для того, чтобы горение было максимально равномерным (к слову, артиллерийские заряды сейчас представляют собой вязанку тонких трубок). В итоге была выбрана цилиндрическая форма шашки пироксилинотротиллового пороха. Конечно, это имеет огромные минусы в виде потребности в сложном оборудовании и пыления шашек, что могло вызвать несчастный случай. Но тут опять проблемы – имеющиеся на тот момент в СССР технологии не позволяли создать единую шашку потребной величины для 76-мм ракеты, в итоге пришлось использовать группу из 4 рядов по 7 шашек диаметра 24 мм вплоть до 1939 года, а калибр ракеты увеличить до 82 мм (три сложенные рядом шашки и две 5-мм стенки как раз и давали 82 мм). Проблему же создания единого цельного заряда смогли решить уже после войны.

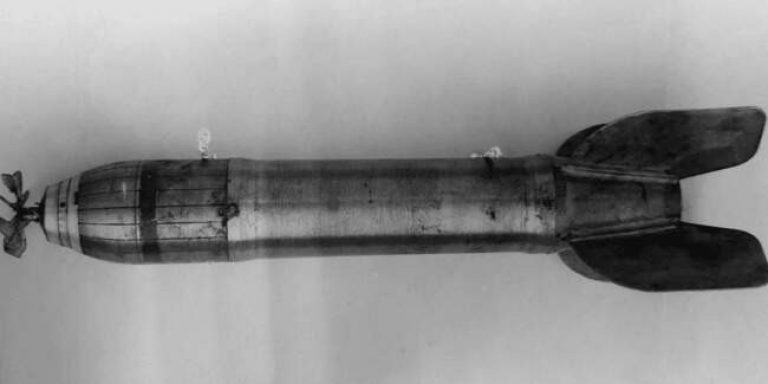

Сами по себе ракеты разрабатывались в первую очередь для авиации. Первый испытательный пуск ракеты в СССР совершили 3 марта 1926 года. Дальность стрельбы составила всего 1300 м. Тут же возникли новые проблемы – нужно стабилизировать снаряд в воздухе, бороться за точное изготовление деталей ракеты, повышать надёжность. Работы затянулись по середины 30-х. Не на пользу разработке играло и то, что в 27-ом лаборатория Тихомирова (с 28-го – Газодинамическая лаборатория, ГДЛ) переехала в Ленинград, в 30-ом скончался сам Тихомиров. Сменивший его Петропавловский умер от болезни в 31-ом. Следующий руководитель, Ильин, также продержался всего год, пока его не сменил Клеймёнов. В 33-ем ГДЛ объединили со знаменитой ГИРД в Реактивный научно-исследовательский институт. От создания твердотопливных ракет много ресурсов отнимала разработка жидкостных ракетных двигателей Глушко. Стоит отметить роль Петропавловского. При нём количество работников выросло с 10 до 200, он сам предлагал сделать из ракет лёгкое и мобильное оружие для армии, коим потом стали РСЗО. Но взявший шефство над ГДЛ Тухачевский твёрдо решил сделать ракеты авиационными либо зенитными (за счёт дистанционной трубки производить подрыв в строю вражеских самолётов).

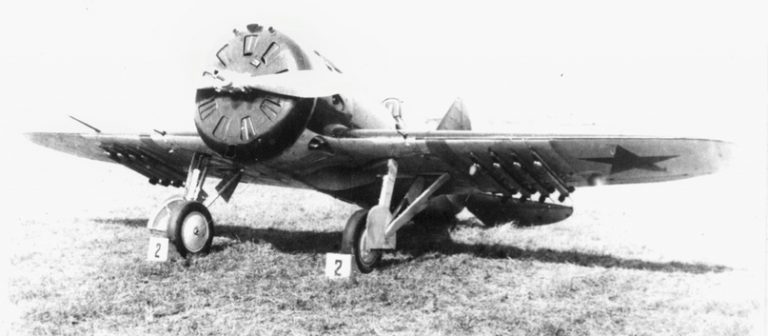

Спустя несколько лет, в 1936-ом, РСы наконец-то попали на испытания. Установили их на истребитель И-5. Испытания прошли в несколько этапов – стрельба с земли, со специального помоста, с летящего самолёта по наземным целям, изображающим технику и пехоту, по аэростатам ракетами с дистанционным подрывом. Планировалось, что РС будут использоваться как мощное средство поражения групп бомбардировщиков, стреляя с большей дальности, чем эффективная для пулемётов калибра 7,62-7,92 мм. И начались неудачи. Выяснилось, что у ракет были значительные различия в качестве изготовления на заводе №17 (24% отказов) и №5 (3% отказов). Обнаружились отклонения размеров сопел от расчётных. Стрельба по привязному аэростату оказалась малополезной – лётчику было сложно прицелиться на дистанции в 1,5 км, потому ракеты взрывались на большом расстоянии от цели и аэростат продолжал держаться в воздухе ещё десятки минут. Сюрприз преподнесли дистанционные трубки – с ростом высоты менялась скорость горения и до 27% ракет попросту пролетало мимо цели и взрывалось в отдалении. В такой ситуации стрелять по движущейся мишени – буксируемому самолётом конусу – не рискнули.

В принципе, ракеты уже можно было принимать на вооружение, но тому помешала тотальная грызня и доносительство в РНИИ, характерно закончившиеся в ту эпоху арестами и, как следствие, смещением интересов к жидкостным двигателям, непригодных для дешёвых РСов. Доводка затянулась на несколько лет. В итоге, после совместной работы с чехами, к 39-му году смогли создать длинные шашки, сделав ещё шаг к единым зарядам и снизив неравномерность горения пороха. В таком виде РСы попали на Халхин-Гол, где И-16, оснащённые РС-82, 20 августа атаковали 12 ракетами группу японских истребителей Ki-27. После с земли доложили, что 2 (по другим данным 3) самолёта было сбито. На следующий день, израсходовав 102 РСа, удалось добиться поражения 2 G3M и 1 Ki-27. Ещё один 27-й был сбит 22 августа. В какой-то мере лётчикам везло. Японцы тогда летали плотными группами и ничего не знали о возможностях ракет, самолёты были ещё достаточно тихоходными. Всего за месяц боёв израсходовали 413 РС-82, сбив 13 (по другим данным 17) самолётов. Так что в ВВС РККА ракеты вскоре стали главным образом оружием штурмовиков. Стоит сказать и о росте качества изготовления — отказ был всего у 2% снарядов. Идея НАР воздух-воздух чуть позже приглянулась немцам и для отражения массированных налётов союзной авиации они с успехом применяли свои R4M. Эти же ракеты, в свою очередь, легли в основу американских 70-мм FFAR (породивших используемые и ныне Hydra 70, а также применявшиеся на заре космической эры для зондирующих ракет) и советских 57-мм С-5. Вот такие повороты бывают в истории оружия.

19 февраля 1940 года А.Г. Костиков, И.И. Грай и В.В. Аборенков получили свидетельство на изобретение механизированной установки для запуска ракет различных калибров №3338. Собственно, это и есть прямой предшественник БМ-13. И тут всё-таки стоит затронуть вопрос, который не хотел трогать и заляпаться в определённой субстанции – авторство Катюши и репрессии в РНИИ. Вся беда нашего зарождавшегося ракетостроения в том, что в одном месте собрались люди, максимально не сходившиеся друг с другом по характеру, старавшиеся теми или иными путями добиться продвижения своего детища. Всё это вылилось в массовое доносительство, аресты, расстрелы. После реабилитации, друзья и родственники старались максимально обелить пострадавших и для этого некоторые личности стали поливать грязью других. Одним из итогов сего действа стало «плавающее» авторство Катюши. Костиков у многих стал крайним (хотя и другие не хуже него писали доносы и крайне легкомысленно тратили выделяемые средства), потому звание создателя Катюши перешло Г.Э. Лангемаку, предлагавшему установку твердотопливных ракет на самоходное шасси. Отдавая должное стоит сказать, что Лангемак доводил в своё время РСы до ума, но… Он ли является автором идеи самоходной установки залпового огня? Нет. Как уже упоминалось выше, впервые такую систему у нас предлагал ещё Воловский перед Первой мировой. В начале 30-х её же продвигал Петропавловский и… Гвай, официально являющийся соавтором Костикова и на которого тоже вылито немало грязи. По результатам конкурса от 5 июля 1938 г. по созданию пусковых установок химических ракет на самоходном шасси именно Гвай предложил установку на грузовике ЗИС-5 многозарядной установки в отличие от одиночных станков, из-за низкой кучности ракет не обеспечивающих должного накрытия цели. Чуть ранее он же сконструировал ПУ РС-82 для самолётов И-15 и И-16. Над РСЗО же стал работать целый коллектив конструкторов. Сам Костиков был инициатором работ и смог организовать и достаточно оперативно провести создание и доводку РСЗО, особенно сравнивая с тем, как продвигались работы по авиационным РСам. Лангемак же предлагал одиночные пусковые установки, устанавливаемые на грунт, заряжание которых происходило механизированным путём с автомобиля. Но вот военные потребовали системы с осуществлением «стрельбы с самохода при оставлении обслуживающего расчёта на нём».

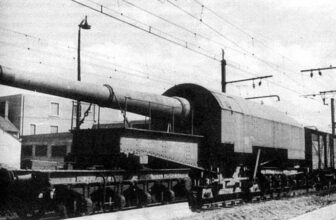

Испытания первых опытных образцов начались в декабре 38-го. Это были грузовики ЗИС-5 с 24 направляющими, установленными поперёк машины. Проявились огромные проблемы с устойчивостью установки и её заряжанием. Над доводкой стал корпеть огромный коллектив конструкторов. Группа Шварца работала над ракетами, повысив безопасность РСов, увеличив кучность, упростив заряжание РСЗО. ЗИС-5 заменили на более проходимый ЗИС-6 и летом была испытана установка МУ-1. Вскоре Галковский предложил сократить БК до 16 ракет, но установить более длинные 5-метровые направляющие вдоль машины, дополнительно увеличив жёсткость машины домкратами. В итоге удалось добиться и приемлемой кучности, и дальности в 8,47 км. Тогда же был создан снаряд РОФС-132, имевший гораздо лучшие характеристики, чем авиационный РС-132. Переименованный в М-13, этот боеприпас производился в течение всей войны, а его модернизированные версии встречаются по сей день. Так на испытания пошла установка МУ-2. Кроме 132-мм были созданы ещё и 203-мм ракеты, но в итоге испытания осенью 39-го прошли лишь МУ-2 и РОФС-132. Эта установка и пошла в серию под названием М-13-16.

Но с серией не заладилось. Заказ был выдан всего лишь на пять установок для испытания и одну для ВМФ вместе с 140-мм осветительными и сигнальными боеприпасами. Многие в армии крайне иронично относились к ракетному оружию. Владимир Глухов, руководивший тогда отделом изобретательства и рационализации Наркомата обороны:

«И вот ракетчиков спрашивают: мол, как у вас обстоит дело с кучностью стрельбы? Они говорят: в несколько раз хуже, чем у пушек. В зале смех. А как с меткостью? Тоже хуже, чем у пушек. Опять смех. А с расходом пороха? Его надо в несколько раз больше, чем у пушек. Тут уж прямо хохот в зале…»

Вот тут стоит упомянуть третьего человека из свидетельства №3338 – Василия Аборенкова, старшего военпреда ГАУ. Он был знаком с применением РСов в авиации и стал сторонником идеи РСЗО. Крайне активно он продвигал М-13 на вооружение, пробивая дорогу машине через все инстанции. И через некоторое время ему это удалось. Аборенков к лету 41-го смог довести информацию о разработке и её характеристиках до руководства. 15 июня 1941 года М-13 совершили залп из 48 ракет в присутствии Тимошенко, Жукова и Кулика. Результаты, мягко говоря, понравились высокому начальству.

Тут стоит разрушить ещё один миф – о бездарности Кулика и нежеланию его пускать на вооружение Катюши. 4 февраля 1940 года Григорий Иванович писал заместителю председателя Комитета Обороны при СНК СССР, что отработка ракетной установки прошла успешно и чертежи для серийного производства утверждены. А с учётом особой важности этого вида вооружения Кулик просил утвердить прилагавшийся к письму проект постановления «О приёме на вооружение и обеспечение Красной Армии 132 мм. ракетами и автоустановками залпового огня». Почему тогда этого не произошло и кто остановил продвижение Катюши – загадка. Возможно, проблема в смене руководства армии после Зимней войны и суетой в преддверии войны с Германией. Также Кулик был вполне за создания модернизированных установок, о чём свидетельствуют документы.

Уже 21 июня было принято решение о старте производства РСЗО. А всего через несколько часов началась война.

Автор — Алексей Борзенков

Список источников

1. Беляев Т. История создания, основные характеристики и научно-технические проблемы производства ракетных зарядов и порохов к реактивным снарядам Советской Армии периода 1941-1945 гг. Из истории авиации и космонавтики. №61, 1990.

2. Кузнецов К. Все ракеты Второй Мировой. 2016.

3. Первушин А. Огненный дебют «Катюш». Warspot, 2019.

4. Кулаков В., Каширина Е., Каширина О., Литвин Ю. Артиллерийское вооружение. Часть II. Реактивная система залпового огня БМ-21. 2019.

5. Глушко А. Неизвестный Лангемак. Конструктор «Катюш». 2012.

6. Макаров М, Коломиец М. Реактивная артиллерия Красной армии 1941-1945. Фронтовая иллюстрация, 2005.

7. БМ-13 Катюша. Военно-техническая серия №153, 2000.

8. Плохой сигнал. Дудь, Колыма и арест Королёва. https://www.youtube.com/watch?v=XElAGjTHB0g&t

9. Газенко В. Рождение «Катюши». Техника и вооружение. №2, 2001.

10. Исаев А. Полевая реактивная артиллерия в Великую Отечественную войну. https://www.youtube.com/watch?v=4-eWTagTLio&ab_channel=DmitryKonanykhin

11. Гуров С. Реактивные системы залпового огня. 2016.

Источник — https://vk.com/@artillery333-razvitie-otechestvennyh-rszo-chast-2-rozhdenie-legendy

Что за бредовая статия? Думал что выдумки типа «русские изобрели все» давно кончились.

Коллега Хоплит, зачем постите здесь из совковых книжек «патриотического» воспитания? Чтоб коллеги бросились издеваться над фраз о скажем «поцарапаная краска с днище Бисмарка»)) Дальше читать не получилось…

Вам что не известен термин Образное выражение»?!!

Бред. Фэри Суордфиш (англ. Fairey Swordfish — «меч-рыба») — британский торпедоносец-бомбардировщик с ав. Арк Ройал одной торпедой попал в кормовую часть, причинив тяжёлое повреждение рулевого механизма и заклинил рули. «Бисмарк» потерял возможность маневрировать и начал описывать левые циркуляции. Вот так ему «краску поцарапали».

У каждого исполина есть свои слабые места, и это было не единственное попадание торпеды в «Бисмарк», надо все таки различать главный броневой пояс и винто рулевую группу — https://warspot.ru/6137-posledniy-pohod-bismarka-v-zhizni-i-na-ekrane .

Вам что не известен термин Образное выражение»?!! Коллега, сам етот пример я привел как «образное выражение» вымислов. Не хотелось влезать в подробности (их много) но ладно, раз хотите. Начнем считать «образних» вымислов. Самое первое изречение… Е.Г. Ледин, изобретатель гексогеновой взврывчатки — земляк Берии, он родился….. Совсем «образно»)) Посколько дальше пропагандист сам ето опровергает (хотя ето тоже смахивает на вымысел) …сумел незаметно от них умыкнуть ее крошечный кусочек. (Обычно такие пробы уносят под ногтями.) Вот эта проба и попала к химику Е.Г. Ледину, который проанализировал образец и создал свою первую взрывчатку — копию немецкой. Названа она была ТГА Чтоб привести вам примеры пришлось читать дальше… Нет, невозможно остаться серьезним читая такую «литературу» 😀 ))) все ученые, профессоры и прочие специалисты просто сочли его безграмотным дураком. Но поскольку Ледин был вольнонаемным при военной лаборатории, то начальство не возражало, чтобы он «побаловался» над решением нерешаемой задачи. В это время случилась неприятность — Ледина призвали в армию. Специалисты в лаборатории были очень нужны, и начальство предложило присвоить ему офицерское звание и включить в штат лаборатории. Ему бы предоставили квартиру, высокий оклад, пайки и т.д. и т.п. Но в этом случае Ледин уже не смог бы заниматься своей взрывчаткой и вынужден был бы работать по… Подробнее »

Попробую ответить на адекватные замечания.

ТГА и A-IX-2 это разные типы ВВ, ее нельзя снаряжать ББ-снаряды.

ГК эсминцев, которые могли вести заградительный огонь по бомберам. или торпедоносцам (13 минута видео)

https://youtu.be/cjmeeXcsUkw

«В отчете описывается огромная работа немецких химиков по разгадке секрета этой взрывчатки. Из чего она создана, они, разумеется, немедленно поняли. Но как Ледин ее создал, они до конца войны понять не смогли. Эстафету у немцев приняли химики НАТО, США, Европы и всего мира. Бесполезно!» — Гексоге один, а взрывчатка Ледина это композиция из нескольких веществ, вот ее они не смогли воспроизвести, что ж тут непонятного?!!

Совка значит?!! Теперь мне ясно с кем имею дело.

Могли (кое как) и стреляли (из безвыходности) но не зенитними снарядами. Но в тексте говорится о зенитном снаряде сбившем 3… нет упоминания о корабли, посколько тогда возникнет вопрос- какие бомберы атакуют корабль в настолько сомкнутом строе из трех… ведь корабль движется… Хорошо что не скопление (любимое пропаганде слово) бомберов)))

непонятно- вы етому верите? 😯

Коллега Хоплит, название «совок» соц. системе шыроко используется вкл. здесь на сайте, откуда я его «усвоил». Что оно имеет несколько негативное (скорее бытово-критическое название социализма) звучание я догадываюсь, но «глубокие» значения (?) мне незнакомы- в болгарском нет такое. Так что мне неясно что вам ясно «с кем имеете дело«

Вся статья почти слово в слово совпадает с творчеством Юрия Мухина. Видимо из одного ура-патриотического ведра черпалась.

Я конечно понимаю что ура-патриотизм это лютый зашквар, но где проходит граница между ним и просто патриотизмом, и есть ли она вообще?

Интересно, сколько в этом тексте правды…..

Плюс только за интересную тему….

Если отбросить шелуху про героя-одиночку, борющегося с ужасТной сЫстемой тупиц, и аффторский бред про зависимость темы исследований от способа трудоустройства, то в сухом остатке будет, как минимум, следующее

ИМХО только хим. формулы. Можете сравнить с этим — статья Гексоген —

из Википедии.

Да как-то в Вики такие темы искать неохота….

Соглашусь с коллегами: тема поднята интересная, но стиль изложения, увы, всё испортил.

журнализды ТВ «Звезда», как ни крути, от своего НТВшного прошлого далеко уйти не могут — «интрига, сенсация, но не расследование» (с)

Тут или ошибка или статью писал не специалист.

Чувствительность к удару:

Тринитротолуол — 4%-8%

Гексоген — 80%-90%

А-IX-2 — 76%

А-IX-2 в несколько раз более чувствителен к удару!

Источником не поделитесь?