Продолжение цикла винтажных статей из журнала «Letectví + kosmonautika» (выпуски 1984-91 годов), которые посвящены истории дальних перелетов и которые, думаю, заинтересует читателей и коллег.

В начале двадцатых годов XX века после первых трех перелетов Северной Атлантики, совершенных в 1919 году, над «большой лужей» воцарилась заметная тишина. Первоначальный энтузиазм, как со стороны сторонников дальних перелетов, так и со стороны охочей до сенсаций прессы, утих так же быстро, как и вспыхнул вскоре после окончания Первой Мировой войны. Одной из главных причин стал послевоенный экономический кризис, поразивший измученную войной Европу. После короткого и быстрого послевоенного бума в 1920 году начался период застоя, который в основном затронул финансовый и промышленный секторы. Для подготовки и организации дальних перелетов внезапно не оказалось ни финансовых средств, ни технических и производственных мощностей, а прежние суммы призов частично обесценились из-за инфляции.

Но были и другие причины для переноса перелетов над Атлантическим океаном. Некоторые из них уже упоминались в связи с техническими, организационными и метеорологическими трудностями, с которыми столкнулись Рид, Алкок с Брауном и Скотт. В годы Первой мировой войны авиация в своем развитии сделала гигантский скачок: надежность двигателей достигла солидного уровня, продолжительность полета достигала нескольких десятков часов, а экипажи отдельных самолетов были способны преодолевать расстояния в тысячи километров. Проблема заключалась в том, что на это были способны только

«экипажи отдельных самолетов.»

Фактически, цель этих дальних перелетов заключалась в подготовке почвы для практического использования авиации в сфере регулярных воздушных перевозок, будь то людей, почты или других грузов. И в этом отношении авиация, особенно когда речь заходит о воздушном сообщении между европейским и американским континентами, по-прежнему имела существенные недостатки. Об этом высказался прославленный чехословацкий летчик майор В. Становский (V. Stanovský), который в 1926 году на самолете Aero Ab-11 совершил перелет по замкнутому маршруту, проходящему по всему европейскому континенту. Майор Становский сказал:

«По моему мнению, при нынешнем состоянии авиационной техники полеты над океаном могут быть оценены с точки зрения практического использования только в той мере, в какой они показывают, сколько усилий еще предстоит приложить авиационной технике, чтобы надежно преодолевать стихии, встречающиеся на нашем пути при пересечении океана.»

Атлантический океан был слишком могущественным и сильным противником как по своим размерам, так и по климату, чтобы его можно было безнаказанно недооценивать. Взять, например, климат. Он связан с формой Атлантического океана, точнее, с его протяженностью с севера на юг, распределением минимумов и максимумов давления и влиянием суши. Все эти факторы вызывают сильные западные течения в умеренных широтах, в то время как в тропических широтах, наоборот, действуют северо-восточные и юго-восточные пассаты. Еще в раннем Новом времени этот факт активно использовался португальскими и испанскими мореплавателями, которых невозможно не уважать даже спустя столетия.

В первой трети ХХ века в Атлантике не существовало постоянной метеорологической службы. В то же время аналогичные проблемы были и с ориентацией самолетов над бескрайними морскими просторами. Помимо компаса и секстанта у штурманов были лишь самые примитивные и ненадежные средства (см. «Герои великих перелетов. Часть 3 Двое мужчин против океана»), поэтому не вызывает удивления тот факт, что в 1920-х годах маршруты дальних перелетов в основном пролегали через континенты. Эти перелеты были одним из способов, каким европейские метрополии укрепляли свои позиции в колониях в Азии, Австралии и Африке.

Лишь в 1922 году была предпринята новая попытка пересечь Атлантический океан. Однако в данном случае в подготовке перелета участвовали не именитые авиастроительные компании или знаменитые личности из стран с богатой авиационной традицией, а пара пилотов из пока неизвестной нам страны – из Португалии.

Следует сказать, что термин «летчики» не совсем точен, поскольку настоящим пилотом был только один из них – капитан Сакадура Кабрал (Sacadura Cabral), а другой, Гаго Коутиньо (Gago Coutinho), был пятидесятидвухлетним моряком в звании адмирала. Португалия в те годы (да и позднее) не обладала крупными военно-воздушными силами, которые оснащались не самой передовой авиационной техникой. По сути, единственным самолетом, который можно было рассматривать для этой цели, был одномоторный биплан типа Fairey IIID Mk.II. Первоначально самолеты данного типа были заказаны в количестве трех штук, получивших номера с 15 по 17 и предназначавшихся для первой португальской кругосветной экспедиции. Адмирал Гаго Коутиньо модифицировал самолет меру своих возможностей, и затем сосредоточился на создании подходящих навигационных приборов, или, скорее, вспомогательных средств, основанных на компасе Хьюза и секстанте Плата.

Уже на этапе подготовки попытка двух португальцев вызвала немалое внимание, точнее, недоумение и сомнения. Например, только по сравнению с «дилижансом» Рида – гигантской летающей лодкой Curtiss NC-4 с размахом крыльев почти 40 метров, – Fairey IIID производил впечатление прекрасно сделанного велосипеда.

Смелость, авантюризм, азартность, безответственность – это были лишь некоторые из эпитетов, которые появлялись на страницах прессы в начале весны и нарастали как снежный ком, предсказывая вероятную судьбу перелета. Но в то время как за рубежом росла волна скептицизма, национальный энтузиазм португальцев в конечном итоге помог двум лётчикам завершить все приготовления и перевезти свою белую машину, получившую собственное имя Lusitânia (Лузитания; иногда гидросамолет также назывался Santa Cruz), в портовый район Лиссабона Белен. Самолет, загруженный 1550 килограммами топлива, масла и оборудования для вынужденной посадки в море, взлетел 30 марта 1922 года в семь часов и, постепенно набирая высоту, повернул на юг к берегам Африки. Затем Lusitânia продолжила двигаться вдоль побережья, как ради облегчения навигации, так и в целях безопасности, поскольку посадка на поплавковом гидросамолете Fairey IIID в бурном море была бы равносильна самоубийству.

В тот же день Кабрал и Коутиньо прибыли в Лас-Пальмас на Канарских островах. Двумя днями позже они вылетели в Баия-ди-Грандо, где дозаправились, и 5 апреля продолжили путь к островам Зеленого Мыса. Сначала они совершили посадку ку небольшого острова Сан-Висенте, где из-за плохой погоды пробыли до 17 апреля, и только потом вылетели в порт Порто-Прала (Porto Prala) на острове Сан-Тигео (Sao Tigeo). Здесь они решили на следующий день продолжить свое путешествие через океан, впервые в истории пересечь по воздуху Атлантику в ее южной части и соединить Африканский континент с Южной Америкой.

На этом этапе путешествия удача впервые покинула Кабрала и Коутиньо, и когда гидросамолет Lusitânia попытался совершить посадку у скалистого островка Пенадес (Penades), недалеко от архипелага Сан-Паулу, штормовой ветер отбросил самолет на скалы, но летчики были спасены. И в этот момент начала разворачиваться одна из беспрецедентных одиссей в истории великих перелетов.

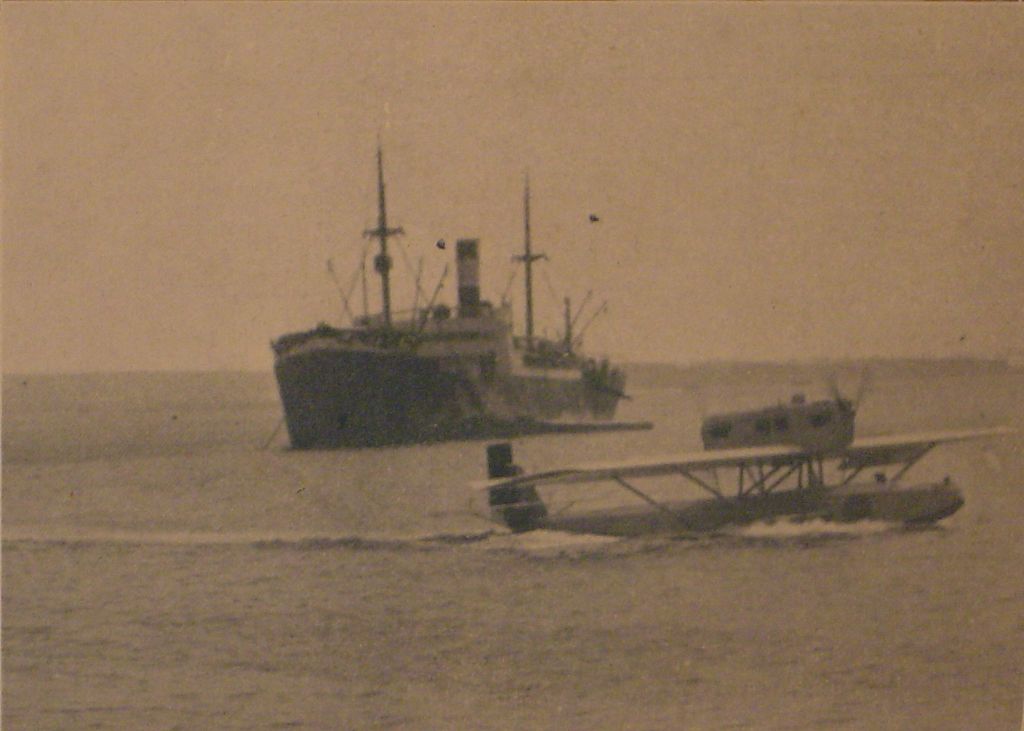

Адмирал Коутиньо немедленно связался с Лиссабоном и заказал замену гидросамолета типа Falrey IIID; машина была доставлена из Португалии и имела значительно меньшую массу. Самолет был доставлен бразильским торговым судном «Бага» (Baga), но из-за шторма, бушевавшего недалеко от Сан-Паулу, он выгрузил свой драгоценный груз на острове Фернанду-де-Норонья (Fernando de Noronha). Здесь португальцы приступили к самым необходимым модификациям самолета, которые, прежде всего, включали установку дополнительных топливных баков. 13 мая Кабрал и Коутиньо отправились в путь. Как это ни странно, они не направились на юг или юго-запад к берегам Южной Америки, а решили совершить «честное» и полное пересечение Атлантики. Кабрал и Коутиньо отправились обратно к затерянному посреди Атлантического океана архипелагу Сан-Паулу, расположенному примерно на 29° западной долготы и 1° северной широты. Однако это интермеццо им не удалось. На обратном пути летчики столкнулись с новой аварией в виде засорившегося запаса топлива. И на этот раз обоим португальцам повезло, когда после не столь удачной аварийной посадки на поверхность океана их в последнюю минуту выловили из тонущего самолета и подняли на борт проходившего пассажирского парохода «Париж-Сити».

Нетрудно догадаться, что последовало дальше. В конце мая – начале июня португальский вспомогательный крейсер «Карвалью Араужо» (Carvelho Araújo) доставил на остров Фернанду-ди-Норонья третью по счету машину типа Falrey IIID, а 5 июня Кабрал и Коутиньо, наконец, прибыли в бразильский город Пернамбуко (ныне Ресифи), откуда они продолжили путь вдоль побережья через Бахли, Сегуро и Виторию к горе Сахарная голова, Рио-де-Жанейро, где они совершили посадку 17 июня 1922 года, преодолев расстояние в 4874 километров.

поплавковый гидросамолет Fairey IIID Mk.II португальцев капитана Сакадура Кабрала и адмирала Гаго Коутиньо. Основные технические характеристики: размах крыльев 14,05 м; длина 11,28 м; масса пустого самолета 1475 кг; максимальная скорость 170 км/ч. Силовая установка – один рядный двигатель Rolls-Royce Eagle VII мощностью 276 кВт (370 л.с.). Снимок wikipedia.org

Трансатлантический перелет двух португальцев было поистине образцом гусарства, у которого из-за многочисленных осложнений, сопровождавших полет, не нашлось последователей (по крайней мере в первые после перелета годы). Разумеется, перелет Кабрала и Коутиньо был отмечен прессой, но их путешествие дало дополнительные аргументы в руки тех, кто указывал на трудность трансатлантических перелетов. Лишь спустя три года другой экипаж решил предпринять подобный перелет через Южную Атлантику. И в данном случае за подготовкой перелета стояла не какая-то великая авиационная держава, а еще одна бывшим гегемон и активный покоритель мира в эпоху Великих географических открытий – Испания.

И если уже было упоминание об эпохе Великих географических открытий, то испанцы, словно желая еще больше подчеркнуть это, выбрали для своего старта тот самый порт, откуда в 1492 году отплыла экспедиция Христофора Колумба. Пилоты майор Рамон Франко (Ramon Franco), капитан Руис де Аида (Ruiz de Aida) и механики Дюран и Рада получили в свое распоряжение двухмоторную цельнометаллическую летающую лодку типа Dornier Wal. В то время Испания производила его по немецкой лицензии на заводе CASA в Кадисе, но самолет, который получил экипаж Рамона Франко, был изготовлен в Италии на заводе компании CMASA, Марина-дель-Пиза. Этой машине, в комплект оборудования которой входила даже радиостанция, было присвоено имя Plus Ultra («Не дальше пределов; дальше некуда») в честь детали испанского герба. Помимо радиостанции самолет нес 2994 кг топлива, 175 кг масла и 105 кг воды для системы охлаждения двигателей Napler Lion, каждый из которых развивал мощность по 331 кВт (444 л.с.; испанские летающие лодки Wal оснащались двигателями Hlspano Suiza).

Первый этап полета летающей лодки Plus Ultra проходил из Палос-де-Могер, откуда самолет вылетел 22 января 1926 года, следуя по стопам своих португальских предшественников, в Лас-Пальмас на Канарских островах и далее на острова Зеленого Мыса. Оттуда необходимо было совершить полет над океаном до острова Фернанду-ди-Норонья – самый сложный участок маршрута протяженностью 2300 километров. Здесь гидросамолету очень помог северо-восточный пассат, и указанное расстояние было преодолено за 12 часов 15 минут со средней скоростью 170 км/ч. Из Фернанду-ди-Норонья машина продолжила путь через Пернамбуку, Рио-де-Жанейро и Монтевидео в Буэнос-Айрес, где посадка была совершена 10 февраля. К этому моменту летающая лодка Plus Ultra провела в воздухе 58 часов 14 минут и преодолела расстояние 10120 километров. В Аргентине экипаж Рамона Франко получил значительное финансовое вознаграждение, а затем вернулся тем же путем обратно в Испанию, где был принят королем.

летающая лодка Dornier Do J Wal «Plus Ultra» испанских летчиков Франко, де Аида, Дюрана и Рада, которая стала вторым самолетом, пересекшим Южную Атлантику. Снимок wikipedia.org

Имя Франко приводит к путанице с печально известным фашистским путчистом, а позднее диктатором. Однако майор Рамон Франко был сделан из другого теста. Через три года после полета на летающей лодке Plus Ultra Рамон Франко 21 июня 1929 года предпринял еще одну попытку пересечь Атлантический океан. Маршрут перелета пролегал через Азорские острова и конечной точкой маршрута был Нью-Йорк. Как и три года назад была выбрана летающая лодка Dornier Wal, которой на это раз было присвоено имя Numancia. Во время полета связь с гидросамолетом была потеряна, и пилоты долгое время считались пропавшими без вести. Лишь через несколько дней британский авианосец «Игл» (HMS Eagle) обнаружил их возле Азорских островов. В декабре 1930 года Рамон Франко стал одним из главных организаторов антимонархического восстания на военной базе Куатро Влентос (Cuatro Vlentos) и в начале 1930-х годов ему было поручено возглавить военно-воздушные силы молодой Испанской Республики.

Успешный перелет, совершенный испанским экипажем в 1926 году, не остался незамеченным и побудил других авиаторов начать подготовку к подобным перелетам. На этот раз внимание переключилось на Италию, в которой для дальних трансатлантических перелетов был предложен очень интересный самолет S-55 компании SIAI-Marchetti. Этот самолет был разработан Алессандро Маркетти в 1923 году и представлял собой двухкорпусную двухмоторную летающую лодку с двигателями, расположенными тандемно над массивным крылом. По сравнению с Dornier Wal летающие лодки S-55 имели большую дальность полета и обеспечивает экипажу большую безопасность во время аварийной посадки в открытом море.

Однако первым, кто выбрал S-55 для перелета, был, как это ни покажется странным, бразильский летчик де Баррос (de Barros). Вместе с ним в экспедиции должны были принять участие второй пилот Цинтра (Cintra), штурман капитан Брайя (Braya) и механик Чинквини (Cinquini). На самолете, получившем имя Jahú и оснащенном двумя двигателями Isotta Fraschini Asso мощностью по 368 кВт (493 л.с.) каждый, возглавляемый де Барросом экипаж вылетел из Генуи 17 октября 1926 года и, перелетев через Лигурийское море и Балеарские острова, добрался до испанского порта Аликанте, откуда 20 октября они продолжили путь в Гибралтар. Здесь они пробыли пять дней, выполняя дозаправку топливом и необходимый ремонт. Конечной точкой следующего этапа полета Jahú традиционно был Лас-Пальмас. На Канарских островах де Баррос не сошелся во взглядах со своим вторым пилотом и после резкого обмена мнениями 7 ноября S-55 отправился в Порто-Пралу уже без Цинтры. Однако Jahú прибыл на острова Зеленого Мыса в очень плохом состоянии, и следующий этап перелета пришлось отложить из-за необходимости капитального ремонта. Экипаж перезимовал на островах Зеленого Мыса, но технические трудности накапливались одна за другой. Затем 28 апреля 1927 года, когда экспедиция де Барроса попыталась покорить оставшуюся часть Атлантики, ей пришлось совершить вынужденную посадку возле острова Фернанду-де-Норонья, где летающая лодка была спасена итальянским пароходом и отбуксирована на остров. На этом закончилась первая попытка бразильцев пересечь Атлантический океан; Jahú в общей сложности преодолел 6820 километров, из которых около 2000 километров пришлось на этап между островами Зеленого Мыса и островом Фернанду-ди-Норонья. В наши дни эта красивая красная машина находится в Музее авиации Рио-де-Жанейро.

Более успешными были последующие полеты, в которых использовались другие самолеты, такие как S-55 и Wal. Первый из них пилотировал итальянский генерал и маркиз Франческо де Пинедо, прозванный Марко Поло воздушных путешествий. Это прозвище Франческо де Пинедо получил по итогам своей предыдущей воздушной экспедиции в Австралию и на Дальний Восток, совершенные им в 1925 году. На этот раз он решил совершить аналогичное путешествие в прямом и в обратном направлениях по Южной и Северной Америке.

С самолетом, получившим название Santa Maria, и экипажем, в состав которого вошли штурман капитан Карло дель Прето и главный механик компании Isotta Fraschini Витале Цакетти (Vitale Zacchetti), Франческо де Пинедо 6 февраля вылетел из Сесто-Календе и, пролетев через Сардинию, Канитру, Вилья-Сиснерос и Боламу, приземлился в Дакаре 16 февраля. С 19 по 24 февраля он вновь пересек Атлантический океан и после промежуточных посадок в Порто Прала и на острове Фернанду-ди-Норонья приземлился в Натале, Бразилия.

летающая лодка SIAI-Marchetti S-55 маркиза Франческо де Пинедо. Основные технические характеристики (относится к 1-й серии): размах крыла 24,00 м; длина 16,50 м; высота 5,00 м; площадь крыла 93,00 м²; масса пустого самолета 4806 кг; крейсерская скорость 185 км/ч; практический потолок 3000 м. Силовая установка – два двигателя Isotta Fraschini Asso мощностью по 368 кВт (493 л.с.) каждый. Снимок pinterest.com

В начале 1927 года капитан Ларре-Борхес (Larre-Borges), штурман Иберра (Iberra) и механик Риголи (Rigoli) решили пересечь Южную Атлантику и позднее история их полета стала темой многих приключенческих романов и даже экранизаций. Что испытал экипаж самолета Dornier Wal, получившего имя Uruguay?

Ларре-Борхес и его спутники отправились из испанского порта Аликанте 19 февраля 1927 года и в конце месяца прибыли в Марокко. 2 марта летающая лодка Uruguay покинула Касабланку и направилась на юго-запад вдоль побережья. Примерно через четыре часа полета из одного из двигателей начало брызгать масло, и Риголи обнаружил, что лопнул маслопровод. Ларре-Борхес решил совершить вынужденную посадку недалеко от побережья, но в этот момент море было неспокойным, и высота волн достигала шести-семи метров. В конце концов пилоту удалось совершить посадку между двумя волнами. Сразу после этого порыв воды несколько раз ударил по фюзеляжу и смыл экипаж в море. В тот момент тысяча метров от берега было огромным расстоянием, и экипаж добрался до берега сильно уставшим и ослабленным. Наконец, один за другим, они выбрались на берег, куда волны вынесли за собой часть обломков самолета. Но на этом злоключения экипажа не закончились: на берегу из стазу же окружили более ста пятидесяти арабских кочевников. Они сняли с летчиков одежду, даже содрали подошвы их ботинок, а затем погнали вглубь страны в поселение Пуэрто-Касадо (Puerto Casado), откуда отправили телеграмму в Капо-Джуби (Capo Juby) с требованием выкупа.

экипаж летающей лодки Dornier Do J Wal «Uruguay» совершил самый короткий и самый драматичный трансатлантический перелёт. Основные технические характеристики (идентичны характеристикам летающей лодки «Plus Ultra»): размах крыла 22,50 м; длина 17,25 м; высота 5,20 м; площадь крыла 96,00 м²; масса пустого самолета 3560 кг, крейсерская скорость 140 км/ч; практический потолок 3500 м (Летающие лодки Wal производства испанской компании CASA в основном оснащались двигателями Hispano-Sulza). Снимок airlinestravel.ro

Тем временем начались поиски пропавшего самолета. Два французских самолета Latécoère, перевозивших почту из Дакара в Касабланку, перехватили радиосообщение об исчезновении летающей лодки Uruguay и доложили об этом в Капо-Джуби. Одним из пилотов, сообщивших о перехваченном сообщении, был Жан Мермоз – уже прославившийся пионер почтового воздушного сообщения из Европы в Южную Америку. Из Капо-Джуби тогда вылетели два самолета, экипажи которых направились по следам летающей лодки Uruguay. На месте катастрофы они заметили обломки самолета, а когда приземлились, то обнаружили, что летчики, по-видимому, были захвачены в плен и перевезены вглубь страны. Они попытались продолжить поиски, и через некоторое время им удалось обнаружить караван. Они попытались приблизиться к каравану, но были встречены ружейным огнем. По совпадению, как позже выяснилось, это был тот самый караван, участники которого захватили в плен экипаж летающей лодки. Когда прибыли французские самолеты, арабы спрятали пленных, чтобы пилоты случайно не узнали их.

Лишь через неделю после полета самолетов Latécoère была предпринята попытка полета во внутренние районы страны. На этот раз на борту одного из самолетов находился испанский чиновник, которому было поручено вести переговоры об освобождении пленников. Однако пилоты не должны были оставаться в Пуэрто-Касадо, и должны были прибыть снова на следующий день. Белые простыни, расстеленные на песчаной равнине, должны были сообщить им об успехе переговоров. На следующий день самолеты Latécoère прилетели вновь и забрали летчиков, за освобождение которых якобы было заплачено 50 тысяч песет. Следует отметить, что в тот же день, когда Ларре-Борхес и его товарищи были освобождены, парижский корреспондент попытался добраться самолетом до Пуэрто-Касадо на самолете, но прибыл слишком поздно и сам едва избежал стрельбы.

В тот же день, когда исчезла летающая лодка Uruguay, из порта Лиссабона вылетел еще один самолет Dornier Wal, получивший название Argus. Его командиром был Сарменто де Бейрес (Sarmento de Beires), и согласно первоначальным планам в перелете должен был принять участие майор Сакадура Кабрал, но в конечном итоге заменил Дювайле Португал (Duvaile Portugal). Штурманом воздушного корабля стал де Кастильо (de Castilho), а механиком был выбран некий Гувела (Gouvela). Полет сопровождался плохой погодой, и первый по-настоящему солнечный день застал экипаж над южноамериканским континентом. Argus следовал западноафриканского побережья через Касабланку, Вилья-Сиснерос до порта Болама в Португальской Гвинее (сегодня Гвинея-Бисау), где ранее совершил посадку маркиз де Пинедо. Оттуда португальцы 16 марта в 19 часов отправились к бразильским берегам. Вечернее время они выбрали для облегчения навигации по звездам.

На следующий день в 13 часов 20 минут они совершили посадку на острове Фернанду-де-Норонья, откуда 18 марта продолжили путь до Наталя и далее через Пернамбуку и Бахли до Рио-де-Жанейро, где 10 апреля 1927 года. Общая протяженность маршрута составила 13200 километров, а средняя скорость летающей лодки составила около 140 км/ч.

Это был последний в 1927 году успешный трансатлантический перелет, который был выполнен с промежуточными посадками на островах. Тем временем внимание авиаторов и всего авиационного мира переключилось на северную часть Атлантического океана, где несколько более и менее известных асов времен Первой Мировой войны, прославленных авиастроительных компаний, а также совершенно неизвестных и до тех пор даже незначительных личностей собирались окончательно покорить Атлантический океан. На повестке дня уже не стоял вопрос о перелете через Атлантику как таковом, а об идеальном беспосадочном воздушном сообщении между столицами Европы и Северной Америки. Как и раньше претендентов помимо славы привлекал значительная сумма приза, но об этом будет рассказано в следующей части.

источник: František Kuník Foto sbírka autora «Po stopách velkých přeletů. Za Jižním Křížem» «Letectví + kosmonautika» 3/85, str.15-17/95-97

перевод впервые опубликован – https://vk.com/@710541705-po-sledam-velikih-pereletov-05