Вторая половина 1940-х годов ознаменовалась для ведущих авиационных держав мира необходимостью разработки бомбардировщиков нового поколения: дальних реактивных и турбовинтовых аппаратов. Эти самолеты должны были обладать возможностью крейсерского полета на скоростях, близких к звуковым, при этом сохраняя грузоподъемность и дальность полета не хуже, чем у B-29 и его советского аналога, Ту-4.

Стимулом для создания подобной техники стали не только общий прогресс в авиастроении и перспективы его дальнейшего развития, но и значительное усиление истребительной авиации, появление реактивных истребителей, способных развивать скорость около 1000 км/ч, а также совершенствование систем ПВО и радиолокации с увеличенной дальностью обнаружения целей. Особое значение имело появление ядерного оружия, делавшего даже прорыв небольшого количества бомбардировщиков к целям критически опасным для противника.

Для Советского Союза разработка дальнего бомбардировщика с турбореактивным двигателем, способного доставлять ядерное оружие на расстояние до 3000 км, являлась приоритетной задачей. Такая машина представляла собой эффективный инструмент сдерживания, позволяющий наносить удары по американским военным базам в Европе и Азии, ключевым политическим, экономическим и военным центрам стран НАТО, бороться с соединениями боевых кораблей, включая авианосцы, и затруднять трансатлантические перевозки из США, без которых продолжительное участие союзников в войне против СССР было бы проблематичным.

Согласно представлениям советского командования, новый бомбардировщик должен был в начале 1950-х годов заменить устаревшие Ту-4 в Дальней авиации. Становилось очевидным, что возможности прорыва сквозь современные системы ПВО к концу 1940-х годов значительно сократились по сравнению с периодом 1944-1945 годов. Эти предположения вскоре подтвердились: столкновения американских тяжелых винтовых бомбардировщиков B-29 с советскими реактивными истребителями МиГ-15 в небе Кореи в 1951-1953 годах поставили точку в истории поршневых дальних бомбардировщиков. Будущее было за самолетами с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями.

Однако создание такого самолета требовало решения ряда сложных задач, связанных с малоизученной аэродинамикой околозвуковых скоростей. Одной из ключевых задач стало внедрение стреловидного крыла в конструкцию тяжелых самолетов.

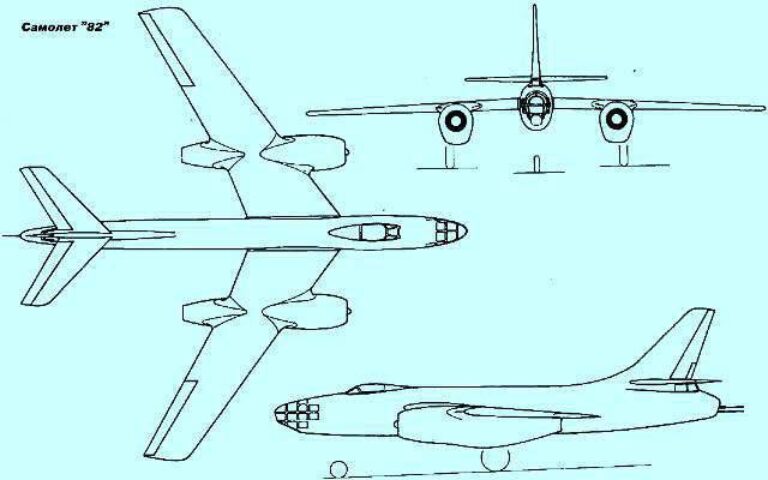

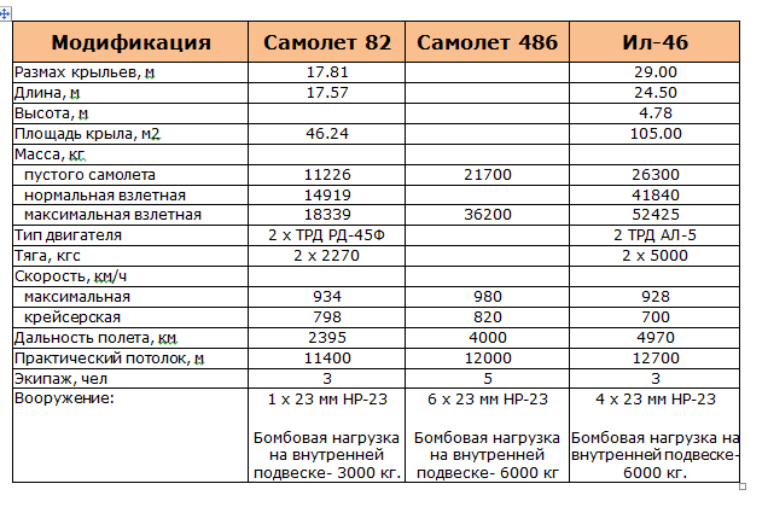

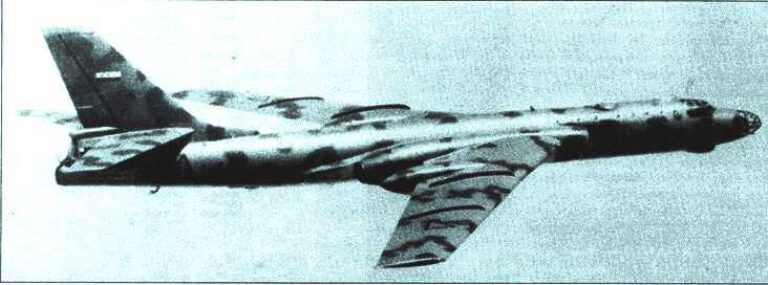

Одним из первых к разработке бомбардировщиков со стреловидным крылом приступило ОКБ А.Н. Туполева. Первым шагом в этом направлении стал проект «самолета 82». Он создавался под два турбореактивных двигателя РД-45Ф с тягой 2270 кгс или ВК-1 с тягой 2700 кгс. «Самолет 82» предназначался для достижения околозвуковых скоростей, порядка 0,9-0,95 Маха. В основу проекта была положена конструкция «самолета 73» — прототипа Ту-14, реактивного бомбардировщика с прямым крылом. Отличием стала стреловидность крыла, уменьшенный до трех человек экипаж и силовая установка из двух турбореактивных двигателей. Отказ от третьего двигателя позволил улучшить компоновку самолета, разместив в корме стрелковую установку. Хвостовая установка с двумя скорострельными пушками обеспечивала достаточную защиту бомбардировщика и позволила отказаться от верхней и нижней оборонительных установок, что привело к снижению веса. Новая машина стала более компактной, а ее взлетная масса снизилась до 13,5 тонн. Предварительный эскизный проект «самолета 82» был подготовлен весной 1948 года.

Создание новой машины было утверждено соответствующим постановлением Совмина СССР в июне 1948 года, которым самолету присваивалось наименование Ту-22. Крыло машины представляло собой двухлонжеронную конструкцию с работающей панельной обшивкой большой толщины со стрингерным набором, образующим мощный несущий агрегат — кессон, воспринимающий весь набор полетных нагрузок. Крыло оснащалось механизацией в виде закрылков, использовавшихся на посадке. Хвостовое оперение имело конструкцию, аналогичную крылу, отличаясь увеличенной стреловидностью 40°. В фюзеляже располагалась передняя гермокабина, в которой размещались пилот и штурман, и задняя гермокабина, где оборудовали рабочее место стрелка. Проводка управления выполнялась жесткой, с обратимыми гидроусилителями. Предусмотрены были тормозные щитки на фюзеляже.

Первоначально самолет оснастили двумя двигателями РД-45Ф, затем они были заменены более мощными ВК-1. Переоборудование не требовало переделки мотогондол: двигатели были взаимозаменяемы по размерности и посадочным местам, так что достаточно было лишь сменить переднюю обечайку капотов. Топливо разместили в 16 мягких баках, которые находились в кессоне крыла, а также в фюзеляже, вблизи центра масс. Запас горючего составлял 7495 л. Кроме вооружения, самолет оборудовали фотоаппаратом АФА-БА/40 для проведения плановой съёмки, смонтированным под углом 10° к вертикали назад и предназначенном для ведения попутной разведки и фотоконтроля результатов применения вооружения.

Хотя самолет строился как экспериментальный, он был оснащен всем типовым оборудованием для машин своего класса. Связь с землей обеспечивалась с помощью радиостанции РСБ-ЗбисАД, для межсамолётной связи служила станция 12РСУ-10. В комплект оборудования входил ответчик системы госопознавания «Барий» и типовое пилотажно-навигационное оборудование. Как видим, самолет являлся полноценным бомбардировщиком, имея аналогичное Ту-14 целевое оснащение и способный нести до 3 т бомб различного калибра, включая трехтонную. В кормовой установке располагались две пушки Г-23 или НР-23 с боекомплектом в 200 патронов на каждый ствол. Для ведения огня по курсу служила неподвижная пушка НР-23 с правого борта со 100 патронами. Стрельбу из неё вел пилот с помощью автоматического прицела АСП-3, кормовая установка была оборудована прицелом АСП-5П. Кабины экипажа были защищены броней, прикрывавшей летчиков от огня истребителей сзади и осколков зенитных снарядов снизу. Сиденья всех членов экипажа прикрывались 12-мм стальными бронеспинками и 8-мм дюралевой бронеплитой снизу, лобовое стекло фонаря летчика было выполнено из 65-мм прозрачной брони. Все три рабочих места были оборудованы катапультными сиденьями.

Работы шли самым энергичным образом. Изготовление первого экземпляра начали в июле 1948 года. Постройка машины с ТРД РД-45Ф была завершена год спустя после начала проектирования, в середине февраля 1949-го. 24 марта 1949 новый самолет осуществил свой первый взлет. В ходе заводских испытаний подтвердились основные заданные характеристики. Максимальная скорость составила 931 км/час, максимальная высота полета 11000 м и дальность — 2395 км. Высоту 5000 м туполевская машина набирала за 5,8 минуты, втрое быстрее Ту-4. Серийный бомбардировщик Ил-28 с аналогичными двигателями и равной боевой нагрузкой «Самолет 82» опережал по максимальной скорости на 100 км/час, по скороподъемности — на 22%, хотя несколько уступал по взлетно-посадочным качествам, имея большую длину разбега. Дальность полета «восемьдесят второго» и Ил-28 была практически одинаковой.

При всей своей новизне (стоит помнить, что стреловидное крыло для тяжелых машин у нас в стране создавалось впервые) в ходе отработки бомбардировщика не понадобилось вносить сколько-нибудь серьезных доработок в конструкцию. Кроме того, конструкция машины была отработана для серийной постройки. Свои качества «восемьдесят второй» подтвердил при казусе аварийного характера, случившемся с ним во время одного из полетов. Самолет на малой высоте попал в болтанку и получил повреждения одного из двигателей, едва не сорвавшегося с моторамы. Тем не менее, пилоту удалось вернуться на аэродром на оставшемся двигателе и нормально сесть.

Судьба «самолета 82» оказалась короткой: по завершении испытательной программы машину законсервировали, свернули и разработку ее «боевого варианта», который готовился к серийному выпуску. Этот бомбардировщик, создававшийся под обозначением «самолет 83», представлял собой увеличенный образец с удлиненным фюзеляжем, снабженным верхней двухпушечной стрелковой установкой и радиолокационным бомбардировочным прицелом ПСБН, для обеспечения работы которого в состав экипажа был введен стрелок-радиооператор. Другим вариантом оборудования самолета для обеспечения всепогодного бомбометания в условиях отсутствия видимости земли была установка системы радионавигации «Рым-С», использующаяся для выведения боевого самолета на цель.

Все работы по этому бомбардировщику были прекращены в конце 1949 года, поскольку ВВС были вполне удовлетворены недавно пошедшим в серию Ил-28, производящимся в больших количествах, и не выразили особой заинтересованности в новом самолете с мало отличавшимися характеристиками. Тем не менее, отработка «самолета 82» дала бесценный опыт создания бомбардировщика со стреловидным крылом, в значительной мере предопределив будущий успех Ту-16. Стоит помнить, что это была первая советская тяжелая машина с реактивным двигателем и стреловидным крылом, позволившая в реальных условиях изучить поведение крыла со стреловидностью на скоростях более 900 км/ч. «Восемьдесят второй» неплохо прошел заводские испытания. Эта машина относилась к классу фронтового реактивного бомбардировщика и во многом являлась продолжением предыдущих работ ОКБ Туполева по машинам того же класса «73» и «78».

Следующий проект, разрабатывающийся под шифром «самолет 486», представлял собой уже бомбардировщик «средней весовой категории», рассчитанный на дальности до 4000 км. Он также создавался на основе «самолета 73», который планировали оснастить стреловидным крылом и двумя более ТРД значительно большей тяги. Расчеты показывали, что для получения достойных лётных характеристик требовалось обеспечить тяговые характеристики вдвое выше предыдущих. Расчет делался на создававшиеся моторостроительным ОКБ-300 двигатели АМ-ТКРД-02 (АМ-02), которые бы обеспечили суммарную статическую тягу 9560 кгс — почти вдвое больше, чем та, которой располагал «самолет 73», три двигателя которого выдавали 5600 кгс. Уместно заметить, что само решение о внедрении стреловидного крыла явилось следствием достижения высокой тяговооруженности самолета, рационального использования которого прямое крыло уже не обеспечивало, так как машина выходила в зону критических чисел Маха.

Предварительная проработка проекта показывала, что самолет неизбежно прибавит в весе. Причинами тому был больший расход топлива мощных двигателей, который с учетом достижения требуемой дальности должен был достичь 10-12 т, а также необходимость удовлетворения повышенных требований по прочности конструкции соответственно большим скоростям. Максимальная скорость назначалась равной 1020 км/час, дальность полета с тонной бомб должна была составить 3500-4000 км, расчетная длина разбега потяжелевшей машины составляла 1700 м. Вес пустого самолета определялся равным 18,5 т, перегрузочный взлетный вес — 31,5 т.

Проект выглядел своеобразной компиляцией, сохраняя прежний фюзеляж «самолета 73» с новым крылом и оперением. Крыло «самолета 486» в целом повторяло крыло «самолета 82», сохраняя стреловидность 35°, но для достижения заданных характеристик удлинение увеличивалось до 8,15. Новый самолет вырос в габаритах, что вызвало соответственное увеличение площади хвостового оперения, усиливалось шасси, которое получило спаренные колеса на носовой стойке. Оборонительное вооружение состояло из одной неподвижной пушки НР-23 для стрельбы вперед с боекомплектом 180 патронов, кормовой установки с парой орудий Г-20, верхней и нижней установок, оснащенных спаренными пушками тех же образцов с общим боекомплектом 1200 патронов. В состав бомбовой нагрузки могли включаться бомбы разных калибров вплоть до трехтонной.

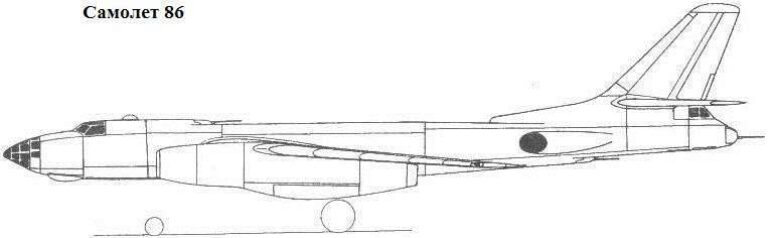

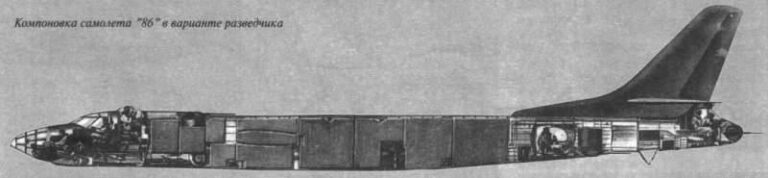

Работы по «самолету 486» завершили еще на этапе предварительного проектирования. Конструкторы осознали бесперспективность «сборной солянки» — схемы, сочетавшей новое прогрессивное крыло с агрегатами предыдущих образцов. Взамен в начале 1949 года приступили к проектированию полноценного дальнего бомбардировщика под шифром «самолет 86». Облик будущей машины претерпел ряд существенных трансформаций. Поначалу рассматривалась возможность модификации прямокрылого Ту-14, оснащенного двигателями АМ-02. Однако проведенные в ЦАГИ продувки привели к «смене курса» в пользу более перспективной схемы со стреловидным крылом. Машина всё дальше уходила от прообраза. Первоначально планировалось уложиться в вес пустого самолета, равный 21,7 т, и перегрузочный вес 36,0 т. Запас топлива увеличивался до 17,2 т, максимальная бомбовая нагрузка увеличивалась до 6000 кг, вдвое возрастала и нормальная нагрузка — до 2000 кг. Максимальная скорость задавалась равной 980 км/час, потолок 13400 м, дальность с 2 т бомб — 4000 км.

Самолет был крупнее предыдущего образца, имея больший диаметр и длину фюзеляжа с увеличенным бомбоотсеком. Его примечательной чертой стал утопленный фонарь кабины летчиков вместо прежнего выступавшего каплевидного колпака. Причиной были желание снизить лобовое сопротивление с учетом компоновочных соображений: по требованиям большей дальности экипаж увеличивался за счет второго летчика. Выступающим остался лишь блистер стрелка-радиооператора, откуда тот управлял стрельбой из верхней установки с парой НР-23. Еще одна пара пушек того же калибра располагалась в кормовой установке. Для огня вперед предназначалась встроенная пушка в носу самолета.

Тем временем продолжались исследования по определению оптимальных параметров стреловидного крыла для самолета создаваемого типа — двухмоторного реактивного бомбардировщика с взлетным весом порядка 40 т. Аэродинамики ОКБ-156 представили отчет по теме «Исследования влияния площади и удлинения крыла на лётные характеристики самолета со стреловидным крылом». Согласно расчетам, увеличение дальности исходного образца может быть достигнуто удлинением крыла до 10, и увеличением площади — до 100 кв. м. Соответственным образом было решено переработать и изначальный проект «самолета 86», с изменением размаха и площади крыла, увеличением длины фюзеляжа и запаса топлива. Согласно новому проекту, дальность полета с бомбовой нагрузкой в 2 тонны увеличивалась до 4750 км, прочие характеристики оставались без изменений. Также была изменена форма носовой части, которая стала несколько заостренной формы и увеличено количество топливных баков в фюзеляже. Если в предыдущих проектах сложно было увидеть черты будущего Ту-16, то компоновка нового варианта, и все общие очертания фюзеляжа в целом уже стали похожи на привычный облик этого дальнего бомбардировщика. Детальная проработка устройства кабин, вооружения и оборудования пригодилась в дальнейшем, будучи практически без изменений реализованной в конструкции Ту-16.

Однако общий итог был не радостным: при указанных требованиях обеспечить заданную размерность было невозможно. Конструкторская практика диктовала свои законы: имевшиеся ТРД отличались большим расходом топлива, а достижение желаемых скоростей сопровождалось еще большим увеличением расхода. Предусмотренные проектом ТРД АМ-02 на крейсерском режиме полета за час потребляли почти восемь тонн топлива, для обеспечения заданной дальности его запас должен был составить несколько десятков тонн. Для удовлетворения условий габариты и вес машины необходимо было увеличить, однако потяжелевший бомбардировщик необходимо было оснастить двигателями в 1,5-2 раза большей тяги. В итоге работы по этому варианту «восемьдесят шестого» были прекращены на этапе предварительного проектирования.

Другой проблемой оставалось отсутствие работоспособных двигателей требуемой тяги. На тот момент времени наиболее реальными в требуемой размерности были ТРД разработки ОКБ-300 А. А. Микулина и ОКБ-165 А. М. Люльки, однако до необходимого уровня характеристик и надежности они пока не дотягивали. Создававшийся ОКБ-300 авиадвигатель АМ-02 оказался типичным «первым блином» с множеством проблем. А.М. Микулин изначально задал высокую планку, взявшись за создание сверхмощного, по тем временам ТРД (напомним, что находящиеся на тот момент в производстве наиболее мощные советские реактивные двигатели ВК-1 развивали максимальную тягу 2700 кгс). Являясь одним из наиболее опытных и талантливых наших конструкторов авиационных моторов, Микулин обладал еще и прекрасными организационными способностями с настоящим чутьем на способных людей. Ближайшим его помощником был Б. С. Стечкин, известный теоретик-двигателист и расчетчик с мировым именем, обладающий обширными познаниями в термодинамике, газовой динамике и прочностных вопросах. Тандем грамотного конструктора и талантливого ученого-теоретика оказался весьма продуктивным.

Двигатель АМ-ТРД-02 представлял собой ТРД с осевым девятиступенчатым компрессором, обеспечивавшим степень сжатия, равную пяти, и расход воздуха 75 кг/сек, трубчато-кольцевой камерой сгорания, которая для снижения веса и размеров была выполнена противоточной, и одноступенчатой турбиной. Максимальная тяга АМ-ТРД-02 составляла 4250 кгс, номинальная 3850 кгс, удельный расход топлива на номинальном режиме был не более 1,02 кг/кгс.час.

В качестве альтернативы рассматривался разрабатывавшийся в ОКБ-165 двигатель ТР-3 с максимальной тягой в 4500 кгс. А.М. Люлька являлся пионером в разработке отечественных газотурбинных двигателей, предоставив свои первые проекты ТРД еще до войны. В послевоенный период работы его конструкторского коллектива продолжались в специальном отделе турбореактивных двигателей НИИ Наркомата авиапромышленности, а с 1948 года он был преобразован во вновь сформированное ОКБ-165. Созданный им двигатель ТР-3 (АЛ-3) отличался передовой конструкцией, однако процент новизны имел и оборотную сторону: работоспособность «сырой» конструкции была крайне слабой, а ресурс поначалу составлял всего 50 часов. Часть проблем удалось решить на модифицированном варианте ТР-ЗА (АЛ-5), рассчитанном на пятитонную тягу. Он представлял собой ТРД с осевым семиступенчатым компрессором, кольцевой камерой сгорания с 24 вихревыми горелками, одноступенчатой турбиной и жестким коническим соплом. Достаточная степень доведенности двигателя позволяла рассчитывать на его серийный выпуск.

Под эти перспективные турбореактивные двигатели и было начато проектирование нового варианта бомбардировщика, названного «самолет 87». За исключением измененной силовой установки, новый проект практически ничем не отличался от предыдущего образца. Эскизный проект машины был завершен в июле 1949 года, но вновь дальнейших работ не последовало.

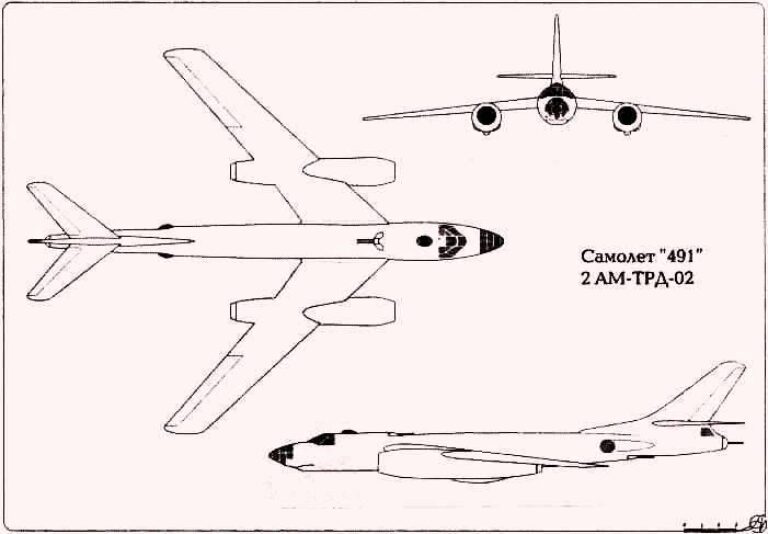

Еще одним проектом стал разработанный в бригаде проектов Б. М. Кондорского «самолет 491». Эта машина представляла собой вариант «самолета 86», рассчитанный на большую скорость полета, для чего тяги АМ-02 или ТР-3 хватало с запасом. В отличие от предыдущих проектов, на «самолете 491» стреловидность крыла была увеличена до 45°, в остальном существенных изменений самолет не претерпел. Самолет рассчитывался на достижение максимальной скорости до 1085 км/час, дальность с бомбовой нагрузкой в 2000 кг бомб составляла 5000 км. Но и этот проект был закрыт на стадии технического предложения по причине малой изученности крыла стреловидности более 37°. Туполев, верный своему принципу, проявил «здоровый консерватизм» и не стал рисковать из-за ожидаемой прибавки нескольких десятков километров в час. Это направление отложили на будущее, когда возникнет вопрос о достижении бомбардировщиками сверхзвуковых скоростей полета. Пока что предпочтение было отдано «синице в руках» — в достаточной мере аэродинамически и конструктивно отработанному крылу стреловидностью 35°.

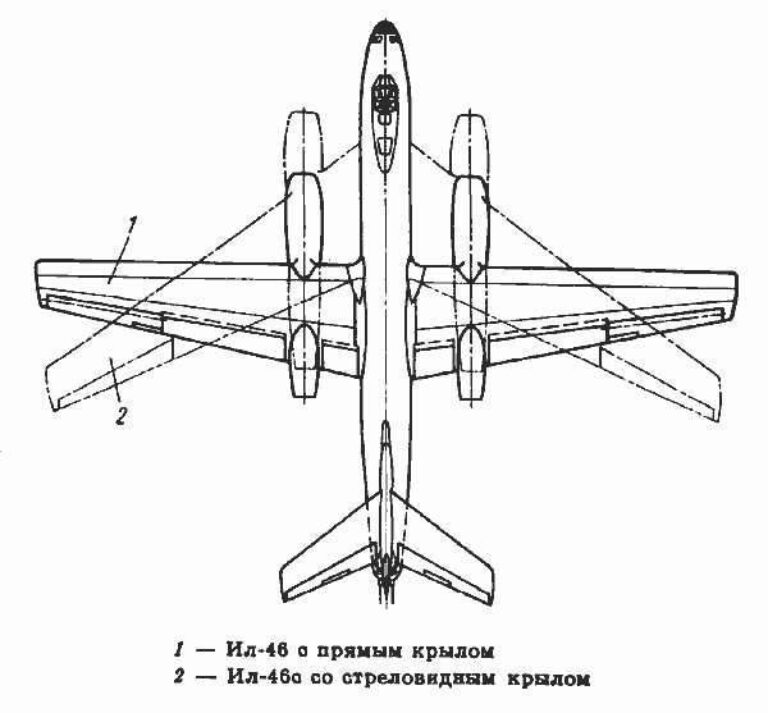

Осенью 1949 года ВВС выдал официальный заказ на создание нового дальнего реактивного бомбардировщика под два турбореактивных двигателя конструкции ОКБ А.Люльки, АЛ-5 с взлетной тягой равной 5000 кгс. Вышло соответствующее Постановление Совмина по новому бомбардировщику, по которому разработка новой машины была поручена ОКБ-240 С.В. Ильюшина. Основной причиной такого решения был успех фронтового бомбардировщика Ил-28 и его фактическая победа в неофициальном конкурсе с туполевским Ту-14. Учитывая малый срок, который был отпущен на проектирование и изготовление опытного образца самолета, получившего наименование Ил-46, и отсутствие в ОКБ-240 опыта летной доводки и испытаний тяжелых летательных аппаратов со стреловидным крылом (разработанный в ОКБ-240 опытный бомбардировщик с подобным крылом Ил-30 выполнил только несколько пробежек по ВПП). С. В. Ильюшин принял разумное решение создать два опытных самолета. Один из них, Ил-46 с прямым крылом, в целом повторявший схему Ил-28, и второй, Ил-46с, снабженный стреловидным крылом.

Опытный прямокрылый Ил-46 был готов к летным испытаниям к весне 1952 года. Он без особых проблем прошел этап заводских испытаний, и вышел на Государственные, в ходе которых подтвердил соответствия летно-технических характеристик заданным. Все складывалось для ильюшинской машины вполне удачно, самолет можно было передавать для серийного освоения, или переходить к постройке Ил-46с с перспективным стреловидным крылом. Но оказалось, что дальний бомбардировщик с подобным крылом уже летает, и создан он был инициативным А. Н. Туполевым. При этом туполевская машина, имеющая внутреннее наименование «88», уже показала на заводских испытаниях максимальную скорость более 1000 км/ч, что существенно превышало установленную заданием. Правительство страны принимает решение передать в серийное производство «восемьдесят восьмой», а работы по Ил-46, в том числе и его стреловидному варианту, прекратить. ОКБ А. Н. Туполева сумело взять реванш за Ту-14, создав для страны Ту-16, обогнавший по характеристикам и техническим решениям свое время на несколько лет и ставший одним из признанных шедевров отечественного и мирового самолетостроения.

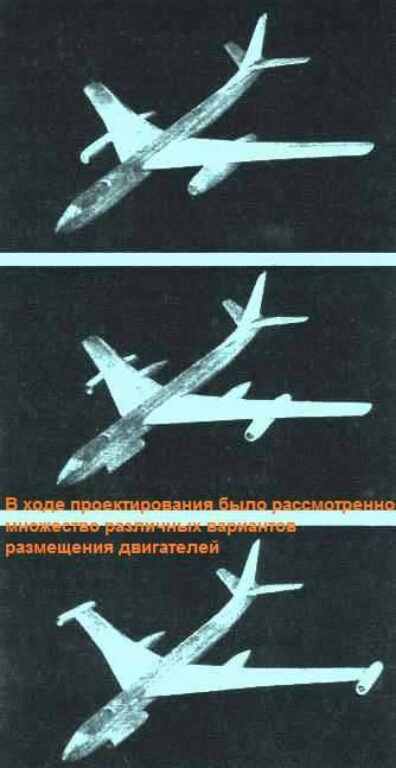

В ОКБ Туполева во время предварительного проектирования по проекту «88» (такое внутреннее обозначение получил будущий знаменитый Ту-16) были проработаны десятки вариантов всевозможных компоновок. В итоге к дальнейшей проработке выбрали вариант с двумя ТРД А. Люльки АЛ-5, расположенными в мотогондолах прижатых к бортам фюзеляжа.

Поиски туполевским ОКБ оптимального варианта новой реактивной машины с тактико-техническими характеристиками, превышающими таковые, заявленные в проекте Ил-46, были вполне положительно восприняты командованием ВВС и правительством страны. ОКБ выдали официальное задание на разработку нового бомбардировщика ОКБ А.Н. Туполева. Летом 1950 года вышло соответствующие Постановление Совмина СССР и приказ МАП, на основании которых Туполеву поручалось создать дальний реактивный бомбардировщик, оснащенный двумя ТРД типа ТР-ЗФ (ранее именовался ТР-ЗА), в серии АЛ-5, имеющем взлетную тягу в 5000 кг. В указанных документах была предусмотрена также разработка самолета под два двигателями А. Микулина АМРД-03 с максимальной тягой до 8000 кг.

Непростая задача определения размерности машины и последующую аэродинамическую, а также и конструктивную компоновку была в итоге решена в результате большого числа проведенных параметрических исследований, обширных модельных экспериментов и натурных испытаний. В ходе этих работ быстро выяснилось, что общая тяга двух ТРД АЛ-5 для обеспечения заданных характеристик явно недостаточна, и конструкторы приняли решение перейти к двум ТРД АМРД-03 (в серии получили наименование АМ-3), для подстраховки просматривался более тяжелый вариант с четырьмя двигателями АЛ-5. В феврале 1951 года А.Н. Туполев остановил свой выбор для дальнейшего проектирования на варианте, имеющем два двигателя АМ-3. Но стоит отметить, что вопрос с силовой установкой для Ту-16 окончательно был решен спустя несколько месяцев, после того, как этот мощный двигатель стал реальностью.

Активные работы над проектом самолета «88» начались в середине июня 1950 года, а в сентябре, после перехода к силовой установке на основе двигателей АМ-3, тактико-технические требования к новой машине были дополнены соответствующими указаниями ВВС. Общее проектирование официально завершилось в конце апреля 1951 года, когда подготовленный эскизный проект был передан в Авиационно-технический комитет ВВС. Эскизный проект бомбардировщика с реактивными моторами АМ-03 заказчик окончательно утвердил 5 июля того же года.

Большое влияние на аэродинамическое совершенство воздушного корабля оказала необычная по тем временам компоновка центральной части машины, где сопрягались фюзеляж-крыло-воздухозаборник-двигатель-шасси, которая полностью соответствовала аэродинамическому «правилу площадей», активно начавшему внедряться в самолетостроительную мировую практику только с 1954 года, с появлением опытного истребителя YF-102А, на котором американцам удалось совершить устойчивый сверхзвуковой полет. Только после изменения базовой конструкции с учетом этого правила. Именно тогда американцы на весь мир объявили себя первооткрывателями этого закона аэродинамики, произошло это через три года после его использования в проекте самолета «88». Следует заметить, что «правило площадей» в различной форме применялось при проектировании туполевских машин и раньше, достаточно обратить внимание на несколько раздутую переднюю часть фюзеляжа бомбардировщика Ту-2, или расширенных мотогондол первых туполевских реактивных машин — «77», «73-81». На «самолете 88» использование «правила площадей» проявилось в виде поджатия боковых гондол ТРД в районе крыла и в использования гондол шасси, расположенных на крыле, в виде «тел вытеснения». В комплексе с другими аэродинамическими приемами это позволило, после установки ТРД РД-ЗМ, получить в ходе испытаний максимальную скорость, равную 1040 км/ч (0,92М).

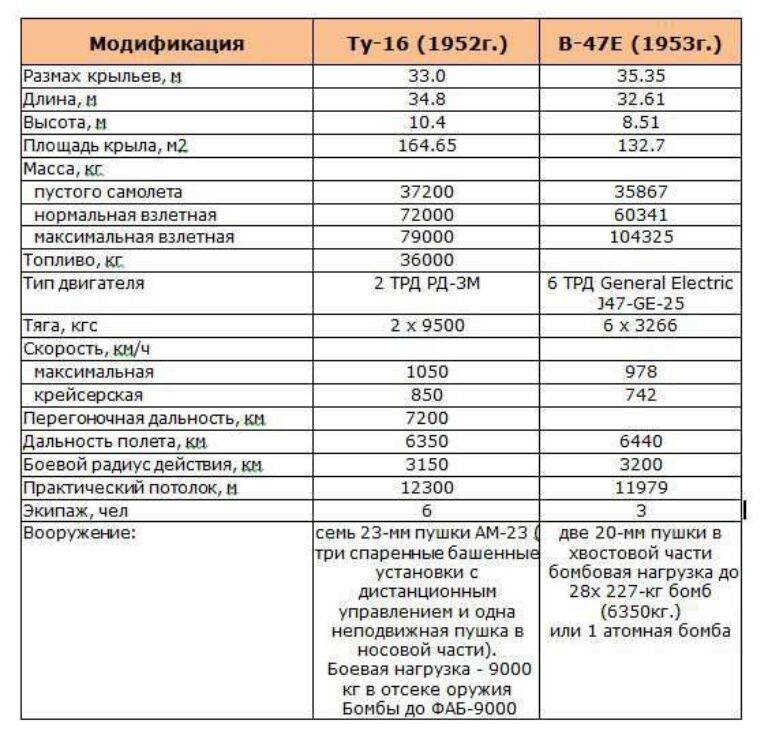

К техническим особенностям новой машины ОКБ Туполева стоит также отметить и конструктивные решения по крылу. Для бомбардировщика конструкторы выбрали крыло с большим удлинением (порядка 7). По конструкции оно было двухлонжеронной схемы, при этом стенки лонжеронов совместно с внешними (верхняя и нижняя) панелями обшивки крыла образовывали кессон, являющийся основным силовым элементом. Наличие мощного жесткого кессона являлось принципиальным отличием конструктивной схемы крыла бомбардировщика Ту-16 от конструкции широко известных заокеанских реактивных бомбардировщиков фирмы Боинг В-47 и В-52. На американских машинах крыло сделали гибким, за счет чего происходило гашение встречных вертикальных воздушных порывов, за счет значительного изгиба (консоли отклонялись на несколько метров) и деформаций крыла. Выбранная советскими конструкторами схема с более жестким крылом самолета Ту-16 зарекомендовала себя с лучшей стороны, оказавшись более перспективной, чем американская схема, широко разрекламированная американцами, как выдающиеся конструкторское решение. Крыло советского самолета в полете сильно не деформировалось, за счет сниженного уровня напряжений. В последующие годы многолетний опыт эксплуатации полутора тысяч Ту-16 и двух сотен Ту-104 в СССР и опыт полетов в США бомбардировщиков В-47, В-52, а также пассажирских самолетов Боинг 707, Дугласов ДС-8 и Конвер 880 показал, что отечественная конструкция менее гибкого крыла имеет значительно большую живучесть, особенно в плане усталостной прочности. В США была масса проблем с плоскостями крыльев В-47 и В-52, на которых развивались усталостные трещины, что вызывало аварийные ситуации и остановки полетов для всего парка машин с дополнительными затратами на доработки и усиления конструкции крыла. Сейчас не является секретом, что сравнительно быстрое снятие с вооружения В-47, имевшего в целом неплохие характеристики, во многом было вызвано «слабым» крылом.

Учитывая, что Ту-16 рассматривался в качестве первого дальнего массового отечественного носителя атомного оружия (находившиеся в свое время в эксплуатации несколько десятков носителей первых советских ядерных бомб Ту-4А с трудом можно было назвать надежным атомным «щитом сдерживания»), перед конструкторами ОКБ, ЦАГИ и другими смежными организациями, связанными с атомной проблемой, было поставлено задание, обеспечить безопасность Ту-16 при взрывах ядерных, а впоследствии и термоядерных боеприпасов.

Необходимо отметить, что конструкция бомбардировщика, выбор конструкционных материалов, целевого оборудования и систем, а также технологии производства выбирались и прорабатывались на основании реальных возможностей советского авиапрома того времени и условий возможности быстрого разворачивания серийного производства и массовой эксплуатации. Этот подход позволил в кратчайший срок создать современную авиационную ударную систему, которая стала в пятидесятые годы одним из наших основных сдерживающих средств.

Все работы по Ту-16, от самой первой опытной машины и до самых крайних серийных и опытных вариантов, а их было порядка 50 (вместе с экспериментальными машинами их было почти 100), бессменно возглавлял главный конструктор Д.С. Марков.

В конце апреля 1952 года опытный «88/1» совершил полет, который длился 12 минут. Заводские испытания закончились 29 октября 1952 года, всего в ходе них было произведено 46 полетов общей продолжительностью 72 часа 12 мин.

Наряду с обнадеживающими показателями нельзя не отметить и «ложки дегтя» в виде неудовлетворительных показателей дальности и взлетно-посадочных данных. По этим характеристикам «восемьдесят восьмой» не дотягивал до величин указанным в ТТЗ, что было особенно критично с учетом назначения самолета. Эта неприятность была обнаружена уже к лету 1952 года, после нескольких недель заводских испытаний. Причины не были секретом — машина порядком потяжелела в ходе проектирования и изготовления. В результате контрольного взвешивания выяснилось, что вес пустого самолета достиг 41050 кг против расчетных 35750 кг, и это даже без учета не смонтированного на опытной машине, оборудования и вооружения. Взлётный вес вырос до 77350 кг, а в исходном проекте он планировался не более 64000 кг. Превышение веса на 20% сказалось на лётных данных, грозя естественным недовольством военных заказчиков и руководства страны. По характеристикам технической дальности самолет не дотягивал 400 км до заданной, а высота полета над целью вместо оговоренных 13000 м не превышала 12200 м. Длина разбега самолета превышала заданную на 520 м.

13 ноября 1952 года машину передали на госиспытания, которые проходили с середины ноября 1952 года по 1 апреля 1953-го, за сравнительно небольшой промежуток времени на опытном «88/1» провели 79 полетов, общей длительностью 167 ч 28 мин. Еще во время заводских испытаний, до получения результатов госиспытаний, было принято решение об освоении «самолета 88» в серийном производстве.

Причиной набора лишнего веса самолетом в ходе проектирования стала перестраховка прочнистов, конструкторов. Ведь в случае потери опытной машины ильюшинцы могли настолько вырваться вперед, что исправление ошибки и дальнейшая работа над самолетом уже теряла смысл. Все пытались подстраховаться: рядовой конструктор в ходе расчетов набрасывал «на всякий случай» порядка 5%, его руководитель, движимый теми же побуждениями, еще немного, и т.д. В итоге взлетная масса увеличилась почти на 10 тонн. При этом, безусловно, стоит учесть влияние изначальной установки — проектировать воздушный корабль под два варианта двигателей, 2-4 ТРД АЛ-5 или 2-х АМ-3, что также привело к внесению в проект лишней массы. Как видим, резервов для борьбы с весом самолета было вполне достаточно.

Эти резервы эффективно были реализованы в ходе строительства второго опытного летного экземпляра — «самолета 88/2», который изготавливался по тем же заданиям правительства и ВВС, что и первый экземпляр, но без точного указания сроков. Изначально машина должна была стать просто «дублером» первого летного экземпляра, но уже к августу 1951 года, когда «88/1» был практически готов, и всем стало ясно, что самолет перетяжелен, перед конструкторами была поставлена задача максимального снижения веса пустой машины. Теперь уже начиналась работа над созданием множества конструктивных элементов практически нового самолета. В результате проведенной конструкторами и технологами работы масса пустой машины была снижена на 12,5% до 36490 кг — для авиации, где борьба идет за каждый килограмм, это очень впечатляющий результат.

Проектные работы над «Дублером» начали в августе 1951 года, параллельно началось изготовление самолета на опытном заводе №156. А проектирование нового облегченного самолета завершили в ноябре 1952 года. Откорректированные рабочие чертежи облегченного самолета были полностью подготовлены ОКБ к декабрю 1952 года. Вторую опытную машину, «самолет 88/2», изготовили в начале нового 1953 года. К марту уже все необходимые доводочные работы на самолете-дублере завершили, и 14 марта 1953 машину направили на заводские летные испытания, которые закончились в начале сентября. Машину, после всех доработок, 16 сентября предъявили на контрольные госиспытания, а 18 сентября самолет был принят военными.

Закончились контрольные госиспытания 10 апреля 1954 года, практически спустя год после первого взлета «дублера». В ходе госиспытаний машина произвела 65 полетов, налетав в общем 154 ч. 33 мин. «Самолет 88/2» с хорошими показателями прошел госиспытания и 28 мая 1954 был принят на вооружение наших ВВС.

Серийное производство бомбардировщиков Ту-16, как изначально и планировалось, было начато в 1953 году. Последовательно воздушные корабли различных модификаций выпускали три серийных авиазавода: казанский №22, куйбышевский №1 и воронежский №64. Кроме того, в производстве части элементов планера участвовали и другие серийные авиазаводы. В процесс производства этой, передовой для своего времени, машины были включены сотни профильных заводов Министерства авиапрома и других министерств, которые осуществляли поставки систем, оборудования и разнообразных комплектующих, для серийного производства Ту-1б. Серийный выпуск туполевской машины, продолжался до конца 1963-го. Всего за 10 лет было изготовлено 1509 машин, кроме того, еще 2 опытных самолета построили на заводе №156.

Первым серийное производство Ту-16 освоил Казанский завод №22, изготовивший с 1947 года бомбардировщики Ту-4. Этот авиазавод стал головным по серии Ту-16 для авиазаводов №1 и №64.

Первая серийная машина была изготовлена в Казани 29 октября 1953 года, а до конца года было передано заказчику 2 самолета. В 1954 году на заводе уже выпустили 70 машин. В 1955 году Казань дала стране 200 машин, в 1956 — 133, в 1957 — 170 и в 1958 году — 75. С 1953-го по 1959-ый год завод выпускал следующие варианты самолета: бомбардировщик Ту-16, носитель ядерных бомб Ту-16А, ракетоноситель Ту-16КС, самолет-постановщик помех Ту-16 «Елка». В 1958 году казанцы начали серийное производство пассажирского лайнера Ту-104Б. В следующем 1959-ом, этот завод начал переходить на серийный выпуск Ту-22, и производство Ту-16 на авиазаводе №22 временно прекратили.

С 1957 по 1959 годы на казанском заводе было изготовлено несколько опытных и предсерийных ракетоносцев для Авиации ВМФ типа Ту-16К-10, которые получили путем переоборудования серийных Ту-16. Начиная с 1959 года, серия ракетоносцев Ту-16К-10 была развернута на авиазаводе №1, а в 1961 году, из-за перепрофилирования куйбышевского завода на производство ракетной техники, серия ракетоносцев была восстановлена на заводе №22. Последние экземпляры Ту-16К-10 были изготовлены заводом накануне 1964 года.

С мая 1961 года в СССР начали выпуск новой модификации двигателя — РД-ЗМ-500 с увеличенным ресурсом. Был введен чрезвычайный режим работы двигателя с тягой 10600 кгс, который предназначался на тот случай, если произойдет отказ одного из моторов самолета на взлете. Время работы ТРД на этом режиме было ограничено двумя минутами, которые позволяли преодолеть критическую ситуацию, однако РД-ЗМ-500 после этого требовал капитального ремонта. Гарантийный ресурс двигателей РД-ЗМ-500 вначале составлял 500 часов, а затем был доведен до 2000 часов.

19 сентября вышло Постановление Совмина СССР, а 25 сентября 1953 года — соответствующий приказ Министерства авиапрома о расширении серийного производства «шестнадцатых», в которых, указывалось начало серийного производства на авиазаводе №1 в городе Куйбышеве (ныне Самара). В июле 1954 года этот завод изготовил первый Ту-16. Всего в 1955 году в Куйбышеве выпустили 130 самолетов, в 1956-ом — 131, в 1957-ом — 150, в 1958-ом — 50, в 1959-ом — 30, в 1960 году — 42 самолета. С 1961-го по 1962-ой завод №1 вел серийное производство ракетоносцев Ту-16К-10. Последние экземпляры «Шестнадцатого» авиазавода №1 были сданы в июне 1959 года. Всего за 5 лет было выпущено 40 серий Ту-16 разнообразных модификаций.

Что касается стоимости Ту-16, то она зависела от исполнения, и комплектации машин различалась у заводов-производителей. Поэтому проще ориентироваться на стоимость экспортных машин. В 1967 году самолет Ту-16Р из числа поставлявшихся Египту оценивался в 800.508 инвалютных рублей, что было сопоставимо со стоимостью истребителя МиГ-21.

Помимо основного производства самолетов Ту-16, все указанные серийные заводы активно участвовали в проводимых программах по модификации и модернизации самолета Ту-16, производя переоборудование серийных машин в новые варианты разнообразного назначения, или производя комплектующие узлы и агрегаты для проведения доработки в эксплуатирующих и ремонтных частях ВВС. Стоит отметить, что, помимо 11 производившихся серийных вариантов, насчитывалось около 50 модификаций «шестнадцатого», которые были получены путем доработок в строю.

Зимой 1954 года первые экземпляры Ту-16 начали поступать в Дальнюю авиацию, и авиацию ВМФ. На тот момент по своим основным характеристикам самолет соответствовал уровню лучших мировых бомбардировщиков. Он имел современное оборудование, а кроме того выделялся среди однотипных машин исключительно мощным и рационально размещенным оборонительным вооружением. Аналогичные американские и английские машины располагали, в лучшем случае, одной кормовой установкой. «Шестнадцатый» же имел оборонительное вооружение с тремя пушечными установками: верхней ДТ-В7, нижней ДТ-Н7 и кормовой ДК-7. Каждая из установок была вооружена парой пушек ТКБ-495А (АМ-23) разработанными в ЦКБ-14. Авторство орудий принадлежало оружейникам тульского ЦКБ-14 Н.М. Афанасьеву и Н.Ф. Макарову (известному создателю пистолета ПМ). Замена пушек диктовалась их существенными преимуществами перед, ранее предусмотренными НР-23, скорострельность новых орудий и секундный залп были выше в полтора раза. Скорость разворота установок была не менее 45 градусов в секунду, что позволяло вести огонь по скоростным, высокоманевренным целям. Орудия имели укороченный ствол, для обеспечения требуемой подвижности в условиях скоростного воздушного потока. В то же время пушка, в неподвижной носовой установке ПУ-88, имела удлиненный полутораметровый ствол. Боекомплект верхней установки составлял 500 патронов, нижней — 700, и кормовой — 1000 патронов. Для стрельбы использовался радиолокационный прицел «Аргон».

Публичное представление Ту-16 состоялось 1 мая 1954 года, в ходе авиационной составляющей парада над Красной площадью. Над Москвой в плотном строю прошло 9 бомбардировщиков 203-го тяжелобомбардировочного полка. За показом наблюдали и присутствовавшие на параде военные атташе многих стран мира. Интересно привести оценку «шестнадцатого» зарубежными экспертами: бомбовая нагрузка называлась равной 9000 кг и оценивалась достаточно точно, как и взлетная масса бомбардировщика, от 70000 до 80000 кг. Дальность определяли равной всего 4800 км, а двигатели, по их мнению, развивали максимальную тягу по 6800 кг каждый. Даже при этом, советские ТРД называли самыми мощными в мире на тот момент. Западные специалисты даже представить себе не могли, насколько мы смогли шагнуть вперед планеты в создании мощных ТРД, занижая верные цифры, без малого в полтора раза. Еще более занимательным было утверждение западных авиационных экспертов о том, что «некоторое количество самолетов этого типа используется в качестве истребителей ПВО для защиты наиболее важных объектов».

Оперативное внедрение «шестнадцатого» в серию шло параллельно с доводкой его конструкции, обеспечением надежной эксплуатации машины и доведением его ресурсных показателей до требуемых значений. Все это было результатом постоянного напряженного труда сотрудников ОКБ, возглавлявших главным конструктором Ту-16 Д.С. Марковым.

Полувековая успешная эксплуатация огромного семейства Ту-16 в разнообразных, сложных условиях стала прекрасной проверкой качества различных отечественных авиационных материалов; от легких высокопрочных сплавов до пластмасс и электроизоляционных материалов, используемых в электросистеме. «Ту-шестнадцатый» стал для советской авиационной науки настоящим первопроходцем в классе тяжелых реактивных самолетов. В ходе его испытаний и дальнейшей эксплуатации был вскрыт ряд теоретических проблем, которые были своевременно и успешно решены, открыв путь дальнейшему развитию отечественной авиации. Успешная массовая эксплуатация Ту-16 дало возможность прочно войти в советское самолетостроение стреловидной схемы крыла, для тяжелых скоростных машин самых разнообразных классов и дало бесценную практическую информацию для создания последующих тяжелых машин, которые проектировались и строились в ОКБ А.Н. Туполева.

Для наших ВВС Ту-16 стал первой машиной Дальней авиации, на которой отечественные строевые летчики смогли выйти на околозвуковые скорости. Летчики Дальней авиации и авиации ВМФ, в пятидесятые годы могли честно утверждать, что служат на одном из самых передовых боевых самолетов в мире. В советских Воздушных Силах Ту-16 стал первым, по-настоящему массовым, дальним носителем атомного оружия, а кроме того и первым дальним высокоскоростным самолетом-ракетоносцем. На этих машинах, впервые в массовом порядке, советские летчики освоили и использовали систему дозаправки в полете. Эксплуатация «шестнадцатого» в частях ВВС дала возможность подготовить высоко квалифицированные кадры летного и наземного персонала, обеспечившего безболезненный переход на скоростные тяжелые боевые машины следующих поколений, таких как Ту-22, Ту-22М и Ту-160. Также именно экипажи Ту-16 без труда пересели на первые пассажирские реактивные Ту-104, во многом решив проблемы с кадрами в отечественном ГВФ, в период внедрения новой реактивной техники.

Ту-16 активно летали до конца восьмидесятых годов, встав в один ряд по времени эксплуатации с такими известными машинами, как заокеанский В-52 и наш Ту-95, однако в отличие от других долгожителей «шестнадцатые» обошлись минимумом крупных конструктивных доработок.

В ходе производства было освоено более 50 вариантов Ту-16 разнообразного назначения. Ниже приводится лишь основная часть модификаций.

- Ту-1бА (1954 год) Носитель ядерного оружия. Бомбоотсек самолета был оборудован системой обогрева. Произведено 453 самолета.

- Ту-16КС (1954) Ракетоносец, вооруженный двумя противокорабельными ракетами КС-1, которые были разработаны в ОКБ-155 А.И. Микояна. КС-1 имела стартовый вес в 2766 кг. Дальность пуска составляла 80 км. В первую очередь система предназначалась для борьбы с авианосцами противника.

- Ту-16З (1955) Самолет-заправщик для воздушной дозаправки бомбардировщиков Ту-16 иных модификаций. Всего в них было переоборудовано более 100 серийных машин.

- Ту-16СПС (1955) Постановщик помех.

- Ту-16Р (1956) Фоторазведчик. На самолете были установлены семь аэрофотоаппаратов, станция активных помех и аппаратура для проведения радиотехнической разведки СРС-3, размещенная в подкрыльевых подвесных контейнерах.

- Ту-16Б (1957) Это был опытный самолет, на котором проходили испытания ТРД РД-16 с максимальной тягой 11 000 кгс. Характеристики самолета заметно возросли. Проектом предусматривались достижение дальность полета в 7200 км и скорости до 1050 км/ч. Серийно машина не производилась.

- Ту-16П (1957) Постановщик помех. В бомбоотсеке машины монтировалось четыре станции для постановки активных помех.

- Ту-16 «Елка» (1957) Постановщик пассивных помех, в самолете размещались автоматы для нарезки и выброса дипольных отражателей.

- Ту-16Т (1957) Самолет-торпедоносец. Машина имела возможность нести торпеды, глубинные бомбы авиационные мины. В конце шестидесятых годов почти все Ту-16Т были переоборудованы в противолодочные Ту-16ПЛ.

- Ту-16К-10 (1961 г.) Ракетоносец, вооруженный одной противокорабельной ракетой К-10С, способной нести ядерную боевую часть.

- Ту-16К-16 (1962 г.) Ракетоносец с двумя противокорабельными ракетами КСР-2.

(В целом семейство самолетов-ракетоносцев и специализированных машин, созданных на базе Ту-16, заслуживает отдельной большой статьи, которая будет подготовлена несколько позже.)

Появление бомбардировщика в Советском Союзе, нового дальнего бомбардировщика в самом скором времени вызвало интерес у зарубежных заказчиков. Практически все они относились к странам, переживавшим революционные перемены, которыми была так насыщена политическая жизнь пятидесятых годов. Общим было и то, что все эти страны остро нуждались в пополнении и обновлении своих арсеналов — как для реализации собственных амбиций и наличия конфликтов с соседними государствами, так и для «защиты революции» от «носителей демократии». Поэтому незаурядный по своим характеристикам и боевым возможностям бомбардировщик оказался весьма привлекательным для целого ряда государств, ориентированных на нашу страну. И именно за рубежом Ту-16 довелось «понюхать пороху», но об этом в следующей части.

Начиная с 1961 года, основной выпуск Н-6 был сосредоточен на вновь построенном ксианском авиазаводе. Там же было произведено переоборудование собранного из полученных советских деталей бомбардировщика в носитель китайской ядерной бомбы, который практически не имел отличий от нашего Ту-16А. В середине мая 1966 года с этого самолета, получившего наименование Н-6А, провели успешное испытание третьей атомной бомбы, созданной в Китае.

Период освоения «шестнадцатого» в Китае оказался необычайно долгим, что в первую очередь было вызвано развернувшейся культурной революцией и вызванной ей общей дезорганизацией промышленности. К примеру, изготовление оснастки для начала серийного производства Н-6 начали только в 1964 году, а первый планер бомбардировщика, изготовленный из китайских деталей и предназначавшийся для проведения статических испытаний, был собран лишь в 1966 году. Первый серийный экземпляр Н-6, целиком изготовленный в КНР, оснащенный лицензионным вариантом РД-ЗМ-500 (Wopen-8), совершил свой первый полет в конце 1968 года. Всего до конца 1986 года в Китае было изготовлено порядка 120 штук бомбардировщиков Н-6 различных модификаций.

Основной машиной китайских ВВС стал вариант, соответствующий советскому Ту-16А. Следуя развитию машины в нашей стране, китайцы также создали модификации разведчика, постановщика помех и самолета для запуска высотных мишеней. Для увеличения дальности действия ударных самолетов в КНР создали и заправщики системы «конус-штанга». С 1970 года были инициированы работы по созданию для бомбардировщика новой интегральной навигационно-бомбардировочной системы, имеющей более высокий уровень автоматизации. Самолет мог применять обычные и атомные бомбы, и морские мины. Серийное производство новой модификации начали в 1982 году.

В 1975 году китайцы начали разработку противокорабельного ракетного комплекса на основе бомбардировщика Н-6А. Самолет, получивший наименование H-6D, мог нести две крылатые ракеты, и был оснащен новой РЛС для наведения этих ракет. Обтекатель антенны имел увеличенные размеры и плоскую нижнюю поверхность. Крылатая ракета, названная С-601, была создана в Китае на основе, полученных из нашей страны, противокорабельных ракет П-15. Свой первый полет опытный H-6D совершил в конце лета 1981 года, а к 1982 году ракетоносец произвел первый пуск С-601. На вооружение комплекс приняли в 1985 году.

Китайцы создали на базе Н-6 множество летающих лабораторий, для отработки двигателей, оборудования и различных целевых систем. Последней модификацией Н-6 (а, следовательно. и Ту-16) стал созданный в 21 веке (!) ракетоносец Н-6К. Эта машина оснащена экономичными российскими двухконтурными двигателями Д-30КП-2 имеющими тягу в 12500 кг (как помним тяга АМ-3 была 9000кг), что позволило повысить высотно-скоростные характеристики, дальность полета и полезную нагрузку. Н-6К может нести шесть стратегических крылатых ракет российского производства Х-55, оснащенных ядерной БЧ и имеющих дальность полета до 2500км. Стоит отметить, что в отечественной авиации эти ракеты применяются с наших основных и наиболее современных носителей: Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3.

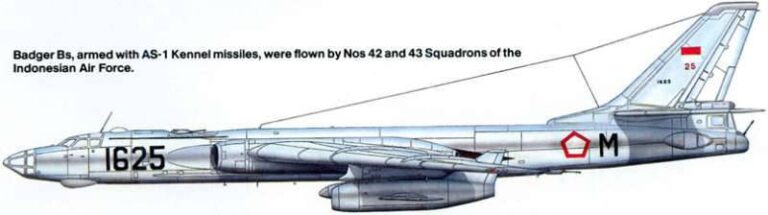

Второй страной, которая получила Ту-16, стала Индонезия. В начале шестидесятых годов у этого государства крайне обострились отношения с ее бывшей метрополией — Нидерландами. Индонезия предъявила претензии на право владения островом Западный Ириан и, фактически начала там необъявленную войну, под видом «борьбы с колониализмом». В ответ на это из Голландии была отправлена эскадра включающая авианосец «Карел Доорман». Джакарту поддержала наша страна, которая направила специалистов и вооружение. Масштабы советской военной помощи были более чем внушительными, включая предоставленные в последующие годы крейсера пр.68бис «Орджоникидзе», 6 эсминцев пр. 30бис, 12 подлодок пр.613, 24 ракетных и торпедных катера пр.183, танки и артиллерию, несколько дивизионов ПВО, а также оснащение для двух дивизий морской пехоты. Среди этого богатства, были и 25 ракетоносцев Ту-16КС с советскими экипажами, которые прибыли на далекие от Родины острова летом 1961 года. Из этих машин было сформировано две эскадрильи — 41-я и 42-я, которые разместили на аэродроме под Джакартой.

Напряженность в регионе была высочайшая. Положение усугублялось американской угрозой поддержать голландцев своим флотом. К Индонезии приблизилась и английская эскадра, готовая «сдержать коммунистов». В ответ на это Советский Союз продемонстрировал серьезность своих намерений, оказывая Джакарте поддержку не только вооружениями, но и прямым участием авиации и флота в разгорающемся конфликте. К лету 1962 года СССР развернул группу из четырех подводных лодок вблизи индонезийских берегов. Хорошо демонстрирует градус накала приказ Главнокомандующего ВМФ СССР адмирала С. Горшкова: «В целях воспрепятствования вывозу (эвакуации) грузов и оборудования с указанной территории с 00 час. 00 мин. 5августа уничтожать боевые корабли и суда, следующие через район, под любым флагом. Возвращение по особому указанию. О результатах боевого соприкосновения доложить по возвращении».

Находились в боевой готовности и эскадрильи Ту-16. Наличие мощных и современных ракетоносцев казалось одним из сильнейших «козырей» в конфликте. Возложенную на них задачу «реального устрашения» эти ударные машины выполнили блестяще. Не совершив ни одного боевого пуска, одним только фактом присутствия «шестнадцатые» сумели убедить Нидерланды в бесперспективности попыток разрешить возникшие проблемы силовым путем. После возврата голландской эскадры советский персонал улетел домой, а самолеты были переданы индонезийцам. К сожалению, в мировой политике редко помнят добро и хранят благодарность. Со временем Индонезия сменила курс и отвернулась от Советского Союза. Отношения между странами были разорваны. После этого Ту-16КС простояли какое-то время без запчастей, а затем были утилизированы. Справедливости стоит отметить, что один из ракетоносцев попал в музей авиации и военной техники в Джакарте.

Осенью 1955 года начались поставки советского оружия в Египет. Кроме всего, прочего в эту арабскую республику было отправлено и 200 боевых самолётов, среди которых было 30 бомбардировщиков Ил-28. Однако амбиции египетского президента Насера они удовлетворить не могли. Он требовал более современную и мощную технику, желая превзойти ВВС Израиля не менее чем в 4 раза. Наиболее подходящими, по его мнению, ударными, выглядели бомбардировщики Ту-16, которые при масштабах местного театра военных действий становились настоящим стратегическим средством.

Первые машины этого типа были поставлены уже в 1962 году. Не успела группе прибыть, как ей поставили боевую задачу: египетский Генштаб требовал нанести бомбовые удары по горным дорогам вблизи йеменского города Сана. Дело было в том, что в Йемене произошла смена власти. Группой «прогрессивно настроенных военных» в сентябре 1962 года была свергнута монархия, и начался затяжной внутренний конфликт. Йемен в те годы входил в межгосударственное образование — Объединенную Арабскую Республику, консолидировавшую эту страну с Египтом и Сирией. Египет, чувствовавший себя лидером в этой связке, не желал уступать своих интересов, и направил в Йемен армейский экспедиционный корпус, который также оказался втянут в боевые действия и нуждался в поддержке. Ночью пять Ту-16 со смешанными советско-египетскими экипажами поднялись в воздух и взяли курс в Йемен. Задачу была крайне сложной в связи со значительной удаленностью целей, которые практически находились на максимальном радиусе действия. Поэтому даже при полной заправке на свой аэродром возвращались с крайне малым остатком топлива. Вылеты и далее производили по ночам, как совместными экипажами, так и самостоятельно только арабскими. В дальнейшем боевые вылеты перемежались с обучением египетских летчиков. Боевая работа шла до февраля 1963 года, когда группа советских летчиков была отозвана домой.

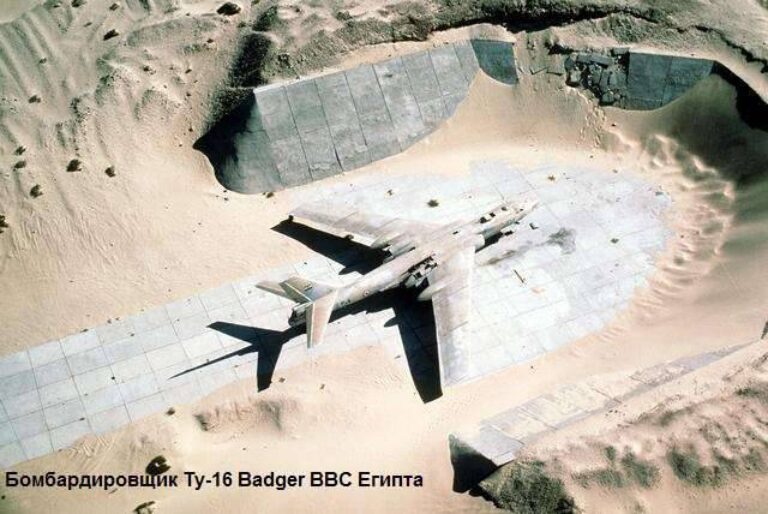

В 1963 году были переданы Египту ракетоносцы Ту-16КС, где из них были сформированы две эскадрильи. Экипажи прошли подготовку в СССР, а в эксплуатации принимали участие и советские специалисты. К началу шестидневной арабо-израильской войны 1967 года, в составе египетских ВВС находилось в общей сложности тридцать Ту-16 различных модификаций, которые дислоцировались на авиабазе Каир-Уэст. Зная ударные возможности туполевских машин, израильтяне считали их основной угрозой и рассматривали как цель №1. Поэтому уже в первом налете на базу, утром 5 июня, «Миражи» и «Супер-Мистеры», сделали все возможное, чтобы уничтожить на аэродроме шестнадцать бомбардировщиков. Стоит отметить, что для атаки арабских аэродромов Тель-Авивом были привлечены практически все имевшиеся в наличии боевые самолеты. В ходе второго налета, выполненного через 15 минут после первого, израильтяне уничтожили еще 5 машин, а третья волна разбомбила оставшиеся. Причем последний бомбардировщик был протаранен сбитым египетскими истребителями «Ураганом». В некоторых источниках утверждается, что израильский летчик специально направил в него свой самолет. Война, завершившись к субботе 10 июня с поистине разгромным счётом — только потери самолетов арабов в разы превышали израильские. Не намного лучше обстояли дела и в других родах войск.

Радикальная смена ситуации на Ближнем Востоке была воспринята в СССР крайне болезненно. Возникло предложение произвести удар по целям на территории Израиля самолетами советской дальней авиации. Для этих целей начали формировать группу из Ту-16 полтавского 185-го гвардейского тбап. Вылет планировали произвести из Моздока (куда и перелетели машины ударной группы) с пролетом над территорией Турции и посадкой после нанесения удара на аэродромах в Египте. С бомбардировщиков уже были смыты все знаки государственной принадлежности, а экипажи получили приказ сдать документы. К счастью события развивались слишком быстро, и здравый смысл восторжествовал до окончательного принятия решения на высшем уровне. Стоит сказать, что подготавливаемая операция не обеспечивала полной гарантии успешного завершения: вывод из строя египетских аэродромов не давал возможности нормальной посадки машин.

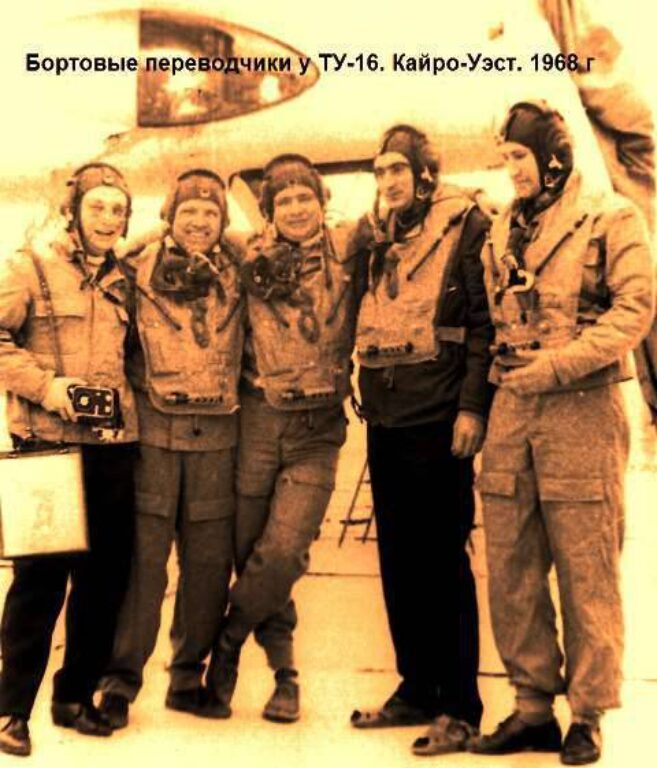

После завершения войны осенью 1967 года, советские экипажи перегнали шесть торпедоносцев Ту-16Т на аэродром Каир-Уэст. Вскоре здесь начались тренировочные полеты египтян под руководством наших инструкторов. В числе летчиков, летавших на Ту-16Т, был и Х. Мубарак, будущий президент страны. Основной задачей эскадрильи являлось вскрытие разведывательной обстановки акваторий Средиземного и Красного морей. Самолеты осуществляли слежение за авианосными группировками американского 6-го флота и кораблями английского флота, в интересах действий развернутой в Средиземном море 5-й эскадры советского ВМФ. Район действия туполевских разведчиков простирался от берегов Греции, Кипра, доходя до Триполи и Сицилии на западе. Разведку вели на полный радиус действия, при этом продолжительность полетов нередко превышала четыре часа. В кормовой кабине самолета, как правило, летали военные переводчики, которые помогали вести радиообмен с наземными службами арабских аэродромов и осуществляли прослушку радиопереговоров объектов разведки.

Кроме того, самолеты-разведчики выполняли задания в интересах египетской стороны: выявляли наземные РЛС и станций помех на территории Израиля и Синайского полуострова. В этих полетах не исключалась возможность перехвата Ту-16Р израильскими истребителями, поэтому разведывательная машина прикрывалась истребителями МиГ-21 с соседнего аэродрома Бени-Суэйф.

В большинстве случаев на разведку вылетала пара самолетов, следующая пара находилась в готовности на аэродроме. В некоторых случаях осуществлялись вылеты всем составом эскадрильи. Нередко самолеты-разведчики сопровождались американскими и английскими истребителями. В одном из таких случаев, при ночном вылете в район Сицилии, Ту-16Р майора А. Кадомцева обнаружил авианосец «Джон Ф. Кеннеди». Взлетевшая с него пара F-4 «Фантом» сблизились с Ту-16Р и один из них задел килем крыло нашей машины. К счастью, столкновение завершилось только мятой законцовкой крыла.

Позднее из СССР пришли еще 25 Ту-16. Среди них 20 ракетоносцев Ту-16К-11-16 и Ту-16КСР-2, три разведчика Ту-16Р и два постановщика помех Ту-16СПС. Из прибывших машин сформировали две эскадрильи.

К началу Октябрьской войны 1973 года экипажи арабских Ту-16 были уже достаточно хорошо подготовлены к выполнению боевых задач. Учтя горький опыт предыдущей войны, на этот раз туполевские машины разместили на аэродромах южнее Синая, за пределами зоны досягаемости израильской авиации. После начала войны, с 6 по 22 октября, с ракетоносцев по объектам противника на Синайском полуострове были сделаны пуски крылатых ракет КСР-2 и КСР-11. В большинстве статей и монографий со ссылкой на израильские источники указывается, что было выпущено 25 ракет. На самом же деле, по воспоминаниям советских участников конфликта, ракетных пусков было не более десятка. Ни разу не умоляя высокий профессионализм израильских военных и в первую очередь летчиков, таким же преувеличением являются и сообщения о результативности израильской ПВО, сумевшей сбить, большей частью истребителями-перехватчиками, не менее 20 ракет из десяти пущенных.

Чем были вызваны эти преувеличения, можно только гадать; то ли у страха глаза велики, то ли имели место обычные приписки или действия информационной войны. По мнению некоторых отечественных авторов, этими цифрами достигалось задача создать мнение о возможностях системы ПВО перехватывать до 90% выпущенных ракет. Как бы то ни было, как минимум пять ракет поразили цели. Здесь стоит отметить еще один интересный факт, который также усиливает недоверие израильским источникам. Первоначально Тель-Авив упомянул всего пару пораженных ими целей — одну РЛС и некий «полевой склад на Синае». Со временем Израилем официально был признан существенно больший ущерб от крылатых ракет Ту-16, уничтоживших такие военные объекты как: пункт управления воздушным движением в Шарм-аль-Шейхе, КП на авиабазах Рефидим, Ум-Хашифа и базе 511 на Синае. Пуск ракет производился над акваторией Средиземного моря, или над сушей со стороны Каира. Стоит отметить, что такая результативность применения египетских «шестнадцатых» была достигнута урезанными экспортными модификациями ракет КСР-2, снабженными одноканальными ГСН, практически незащищенными от помех. Также арабы активно использовали разведчики Ту-16Р. По заявлению египетской стороны, «шестнадцатые» потерь не имели, израильтяне же утверждают, что смогли сбить один самолет.

После разрыва военного сотрудничества с Египтом весной 1976 года, наша страна прекратила поставки запасных частей к своей технике. Стремясь сохранить имеющийся парк боевых самолетов, Египет обратился за помощью в КНР. В середине лета 1977 года в ходе четырехдневного конфликта с Ливией было зафиксировано последние применение египетских Ту-16. В ходе боевых действий ВВС АРЕ произвели удары по нескольким ливийским объектам, в том числе базам Тобрук, Эль-Адем и Аль-Куфра. Большинство источников утверждает, что налет на базу Аль-Куфра, в котором было уничтожено две РЛС, совершили именно Ту-16. Ибо иных средств обладающих необходимой дальностью у Египта не было. Только Ливия объявила о двух сбитых ракетоносцах, однако Каир потерь не признает. В начале девяностых годов египтяне еще имели в составе ВВС 16 самолетов Ту-16, однако к началу 21 века они все уже были выведены из боевого состава.

Ирак к началу шестидневной войны располагал шестью Ту-16, дислоцирующимися на базе Хаббания. 6 июня четыре машины попытались нанести удар по Тель-Авиву. Однако три «шестнадцатых» из-за обнаруженных неполадок были вынуждены вернуться назад. Оставшаяся машина командира эскадрильи продолжила полет, но и ей не сопутствовала удача. Вместо столицы Израиля, слабо подготовленный штурман вывел самолет на Натанию, что находилась на десятки километров севернее запланированной цели. Сбросив бомбы на один из местных заводов, Ту-16 повернул на север, направляясь на израильскую авиабазу Рамат-Давид. И вновь недостаток подготовки подвел иракцев. Они не смогли обнаружить ни ВПП, ни стоявших на ней самолетов. Заметив их уже в момент пролета стрелок кормовой установки, выпустил в сторону аэродрома противника несколько очередей. Но и на этом злоключения бомбардировщика не закончились. Вскоре его перехватил «Мираж» и повредил ракетой К.530. Однако прочная туполевская машина хорошо выдержала удар и продолжила полет. В итоге самолет был добит израильскими зенитчиками огнем 40-мм пушек «Бофорс». В этот раз удача сопутствовала экипажу, он уцелел, хотя и провел некоторое время в плену. В войне 1973 года иракские «шестнадцатые» уже не участвовали.

В семидесятые годы Ирак приобрел 8 ракетоносцев Ту-16КСР-2-11, которые вместе со сверхзвуковыми Ту-22, были сведены в две бомбардировочные эскадрильи. Эти машины принимали участие в борьбе против повстанцев в Курдистане, в 1974 году.

К началу ирано-иракской войны 1980-88 годов на вооружении Ирака было восемь Ту-16. В первый период войны С. Хусейн их активно использовал для нанесения ударов по иранским позициям и различным объектам во вражеском тылу. В частности, эти воздушные корабли нанесли удар по тегеранскому аэропорту, РЛС иранской системы ПВО и объектам нефтяной инфраструктуры. С особым усердием бомбардировщики топили танкеры, как принадлежавшие Ирану, так и нейтральным государствам.

При Горбачеве поставка запчастей была прекращена, и самолеты встали на прикол. Позднее Ирак приобрел в КНР четыре ракетоносца H-6D с большим количеством ракет С-601. Китайские самолеты участвовали в завершающем этапе войны, нанося удары по иранским городам и нефтетерминалу на о. Харг. Самолеты при этом использовали как бомбы, так и ракетное вооружение. К началу нападения США и их союзников на Ирак в 1991 году, подавляющее большинство иракских Ту-16 уже не летали и были уничтожены на земле. Однако способные взлететь самолеты все же смогли уйти из-под ударов.