О вреде фаллометрии в вопросе определения стойкости гарвеированных бронеплит никелевой стали

Содержание:

Данная статья представляет собой своеобразное «алаверды» на материал коллеги Юры27 «Пробить? Или не пробить? Вот в чем вопрос». В нем мы разберем сравнительную бронестойкость бронеплит Гарвея и Круппа, эффективность бронебойных колпачков, ну и, конечно, возможности отечественных снарядов по части бронепробития. И, дабы выстроить целостную картину, начнем, пожалуй, с самого кончика проблемы.

Бронебойные колпачки

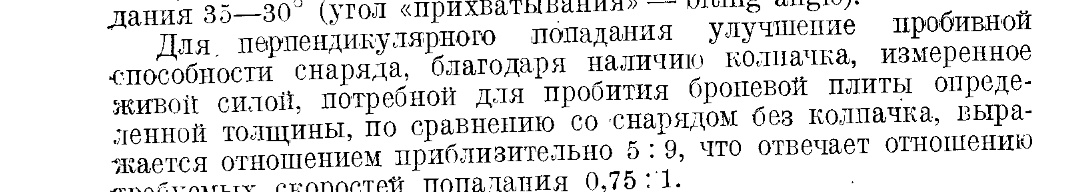

Какой прирост к бронепробитию дает бронебойный колпачок? Тот же С.О. Макаров в записке от 22.01.1904 г. указывал, что «…колпачки усиливают действие снаряда на 10-16% что весьма важно». Л.Г. Гончаров, профессор Военно-Морской Академии РККА, один из ведущих специалистов СССР в области морской артиллерии в своем учебнике 1932 г издания рекомендовал использовать 15%-ый прирост (это хорошо видно из соответствующих формул расчета, точнее, из рекомендованных им коэффициентов К для снарядов без колпачка/с колпачком). По мнению германского доктора Г. Эверса, преподавателя Высшего морского и инженерного училища в Германии, броневой колпачок дает еще большее преимущество.

Однако наш коллега Юра27, проанализировав результативность американских колпачков по результатам испытаний броневых плит, пришел к выводу, что они дают прирост порядка 9%

Можно ли утверждать на основании этого, что данные Степана Осиповича, профессора и доктора некорректны? Я бы не рискнул этого делать по целому ряду причин. Например, потому что данные испытаний американских и немецких бронеплит не были секретными и широко обсуждались в печатных изданиях. У нас о них, как выяснилось (чего я, кстати сказать, не знал ранее), писали в Морском сборнике №1 за 1898 г и №1 за 1900 г. И что же, прикажете считать, что ведущие российские и германские специалисты пропустили все это?

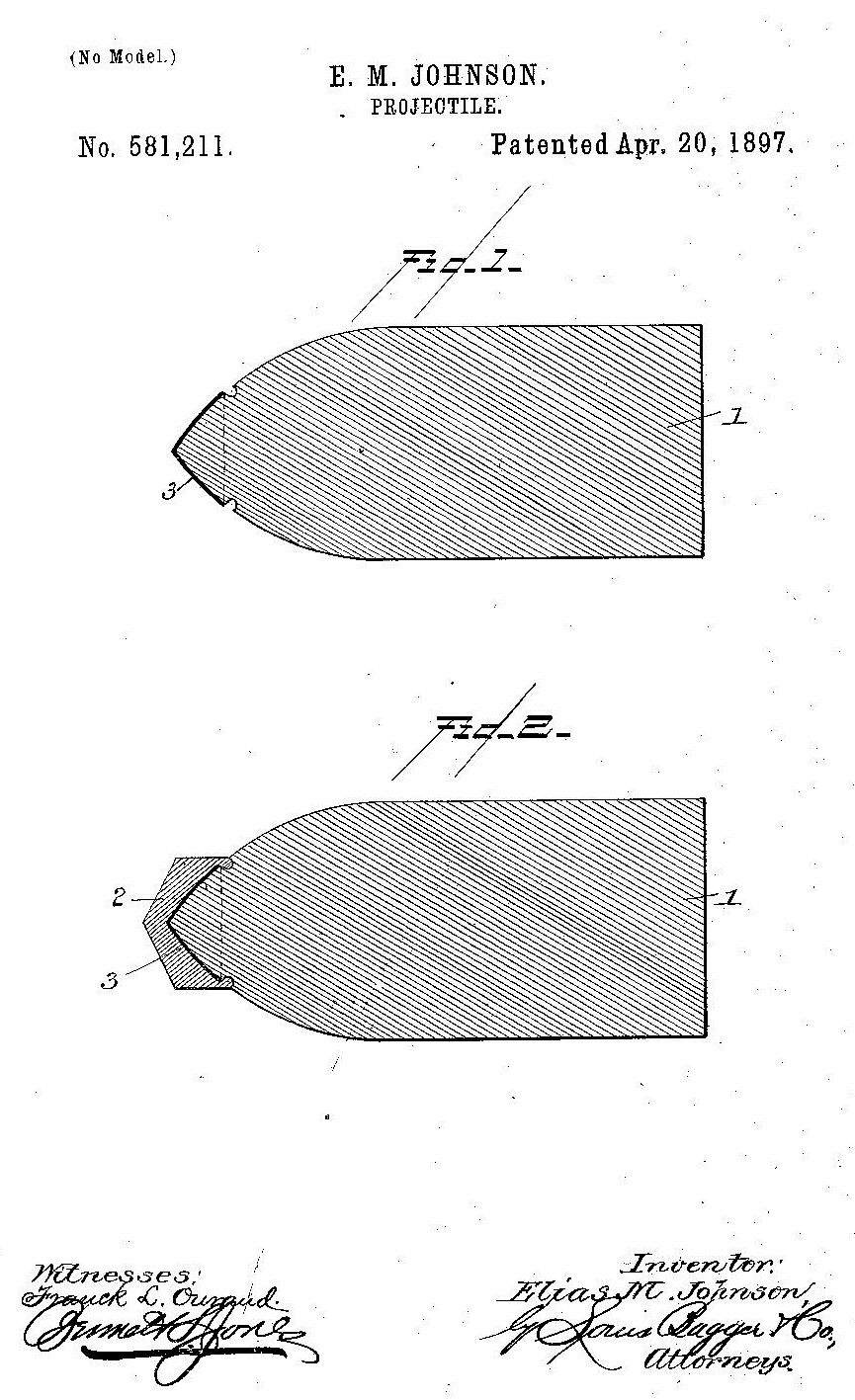

Куда более разумно выглядит иная версия – американский колпачок обеспечивал, действительно, 8-9% прироста бронепробития, но вот более поздние российские и немецкие давали больше. Попросту говоря, физику процесса тогда представляли слабо, и при создании ББ-колпачков шли во многом методом проб и ошибок – экспериментировали и с марками стали, и с формой, и с наполнением колпачков. Так вот, американский колпачок выглядел как небольшая нашлепка на кончик снаряда

В то же время отечественный колпачок, впервые появившийся на серийных 152-мм и 203-мм снарядах обр. 1907 г. имел совершенно иную форму, что можно увидеть в «Альбоме снарядов морской артиллерии», изданном АНИМИ в 1934 г. на стр 37. К сожалению, я связан обещанием не публиковать данный альбом полностью, либо частично (таково было условие его предоставления), но «в интернетах» был найден рисунок, достаточно точно воспроизводящий конструкцию отечественного ББ-колпачка.

В то же время отечественный колпачок, впервые появившийся на серийных 152-мм и 203-мм снарядах обр. 1907 г. имел совершенно иную форму, что можно увидеть в «Альбоме снарядов морской артиллерии», изданном АНИМИ в 1934 г. на стр 37. К сожалению, я связан обещанием не публиковать данный альбом полностью, либо частично (таково было условие его предоставления), но «в интернетах» был найден рисунок, достаточно точно воспроизводящий конструкцию отечественного ББ-колпачка.

То есть сам колпачок значительно крупнее, он сильно «затупляет» снаряд и от этого нуждается в баллистическом колпачке, каковой накручивается непосредственно на ББ-колпачок. Согласно «Альбому», данная конструкция стала для наших снарядов неизменной и типовой – именно такие совмещенные ББ/баллистические колпачки использовались и на 152-мм, и на 120-мм, и на 130-мм боеприпасах, а равно и на 305-мм снарядах обр. 1911 г., и позднее, на 356-мм для так и не построенных «Измаилов» и 180-мм снарядах для советских легких крейсеров.

Соответственно, позволю себе предположить, что американский колпачок обеспечивал рост бронепробития на 8-9% лишь в силу несовершенства своей конструкции, в то время как в России испытывались, и в 1907 г. были приняты на вооружение куда более совершенные ББ-колпачки. Надо думать, и в других странах произошло то же самое.

Можно ли в АИ по РЯВ использовать именно 15% прирост бронепробития, или это чрезмерный оптимизм? На этот вопрос невозможно дать точный ответ, не зная, когда именно в России пришли к оптимальной конструкции. Но то, что в России работы такие велись еще до РЯВ и что Степан Осипович в самом начале 1904 г. указывал 10-16% внушает осторожный оптимизм в данном вопросе. Часто указывается, что в России придумали колпачок, но не придумали качественный способ крепления к снаряду, однако данный способ был запатентован Джексоном еще в 1892 г. и вполне себе эффективно работал. Кроме того, В.Ю.Грибовский и А.Кудрявский в своих работах указывают, что броненосцы типа «Бородино», уходя в Цусиму, получили некоторое количество ББ снарядов калибром 152-мм с колпачками, также упоминают об их наличии и офицеры 2ТОЭ

А судьи — кто?

Как известно, «Убедит судью любого, даже полк отборных судей, ослепительно сурова, правда башенных орудий». Это особенно верно для определения стойкости брони – какой еще судья будет лучше, чем ударяющий в нее снаряд? Вот только… что за снаряды били по американской броне?

Рассмотрим 850-фунтовый двенадцатидюймовый, каковой использовался в испытаниях повсеместно. Это, по меркам США, был вполне себе современный бронебойный снаряд, созданный ими для 305-мм/35 орудий обр. 1896 г. Но, читая результаты испытаний меня одолевали сомнения – почему почти всякий раз снаряды эти кололись, что твой грецкий орех под паровым прессом? Ларчик же открывается до смешного просто.

Данный американский снаряд, имея вес снаряженного в 394,6 кг, комплектовался 8,2 кг черного пороха в качестве ВВ. То есть выходило так – 870 фунтов вес снаряженного снаряда, из них 18 фунтов – порох, и, по всей видимости, 2 фунта – взрыватель. Убираем это, и получаем те самые 850-фунтовые снаряды, которыми производился обстрел бронеплит.

Но гравиметрическая плотность (именно ее надо брать при такого рода расчетах, подробнее – в моей статье «О могуществе русских «облегченных» 305-мм снарядов времен Русско-японской войны») черного пороха колеблется в пределах 09-1 г на куб. см., в то время как для ТНТ она составляет, по разным данным, 1,58-1,65 г./куб.см., и мои расчеты показывают, что правильнее скорее 1,65 г/ куб.см. Считая плотность по верхнему пределу, получим что вместо 8,2 кг черного пороха американские снаряды можно было бы снарядить 13,53 кг ТНТ.

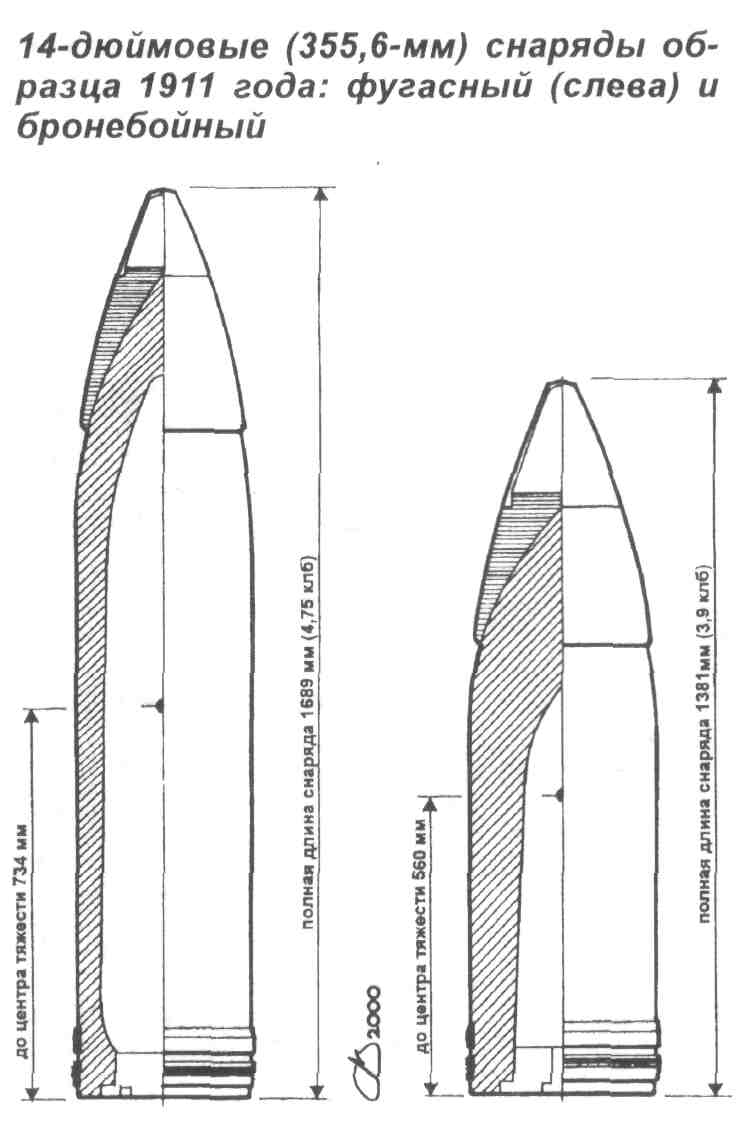

Простите великодушно, но даже превосходные российские 470,9 кг бронебойные снаряды обр. 1911 г. имели всего только 12,8 кг ТНТ. Иными словами, приведя ВВ к единому знаменателю, мы понимаем, что российский ББ-снаряд имел только 2,72% содержания ВВ, а выпущенный двадцатью годами ранее американский снаряд – 3,43% содержания ВВ.

Попросту говоря, американские снаряды оказались чрезмерно ослаблены слишком большой «выемкой» под боеприпас: «зарядная камора» внутри американского снаряда имела объем до 8200 куб. см., в то время как у на 19,3% более тяжелого отечественного снаряда обр. 1911 г она не доходила и до 7760 куб. см. А вот у отечественного снаряда 305-мм обр 1892 г., который в лучшем случае мог вместить 6 кг ТНТ, содержание ВВ было всего только 1,8% (в тротиловом эквиваленте), и, конечно, следовало ожидать, что он будет прочнее своего американского аналога.

То же самое касается и 254-мм американских снарядов, чей вес снаряженного достигал 231,3 кг, а вес ВВ в нем – 4,4 кг черного пороха — в сравнении с отечественными 225-кг снарядами они выглядят явно переснаряженными, и от этого более хрупкими. В отечественный бронебой входило только 3,89 ТНТ, а в американский помещается 7,26 кг.

В сущности, американские бронебойные снаряды включали в себя ВВ без пяти минут на уровне российских фугасных доцусимских снарядов. Например, в фугасный доцусимский 331,7 кг снаряд входило 12,4 кг ТНТ, или 3,74% что весьма недалеко от 3,43% американского ББ.

И потому предположение, что отечественные снаряды обладают лучшим качеством бронепробития, чем американские, не является каким-то реверансом в сторону отечественных снарядов. Они, конечно, плохо работали за броней в силу малого содержания ВВ, но вот броню пробивали вполне исправно, и нет ничего удивительного в том, что они могли делать это лучше своих американских «коллег».

О стойкости бронеплит Гарвея

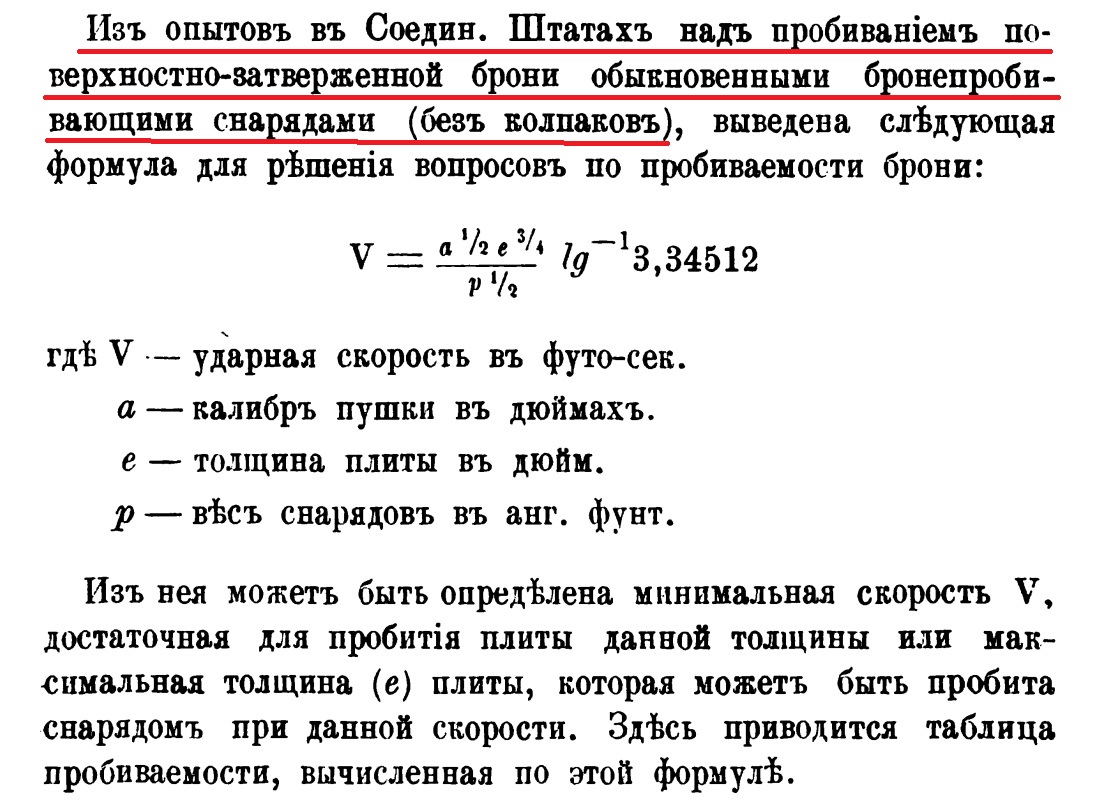

Здесь наш коллега Юра27, проанализировав некоторые результаты стрельб по американским гарвеированным бронеплитам, просчитал их результат по формуле де Марра и пришел к выводу, что К для этих бронеплит составляет 2200.

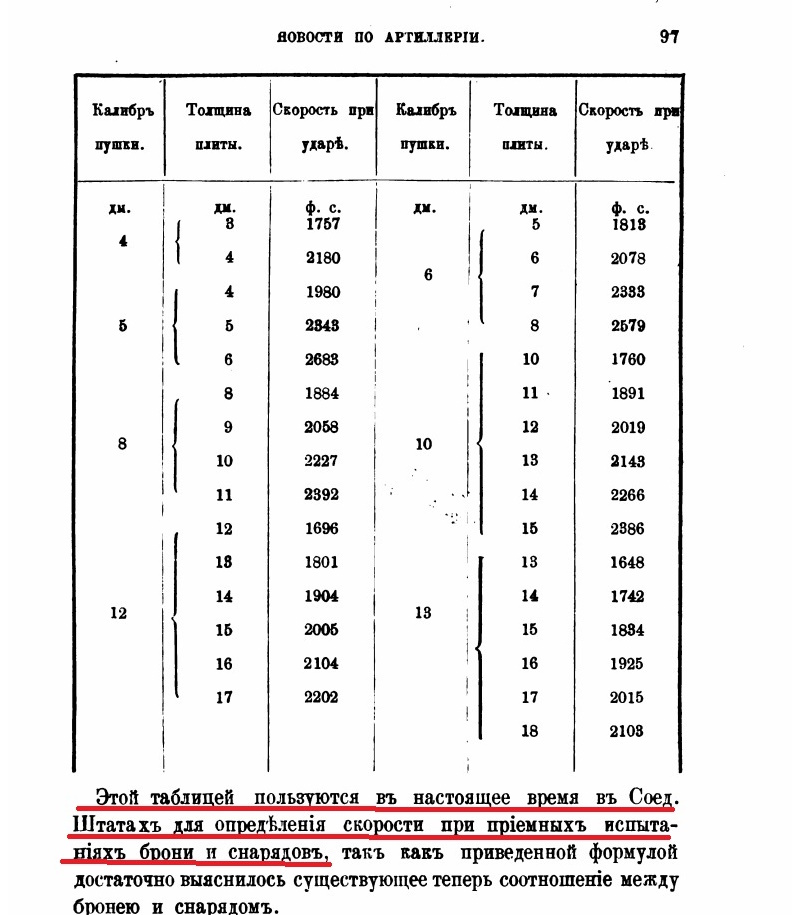

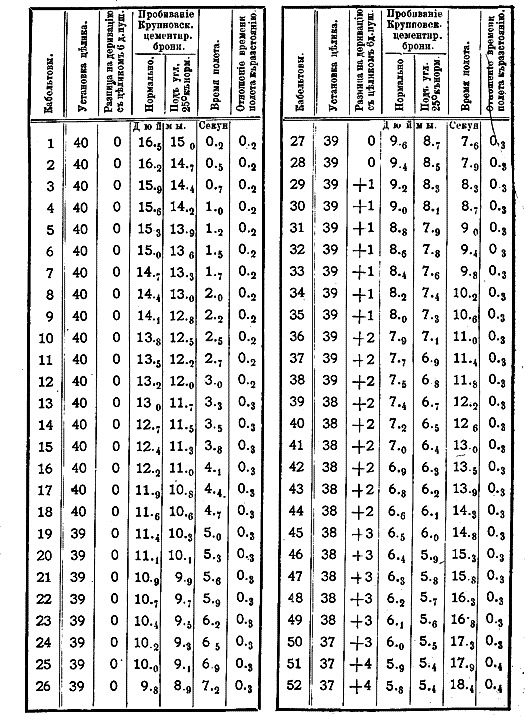

Честно говоря, не вполне понимаю, для чего Юра27 вообще взялся за расчеты. Одним из источников данных своей работы он указал Морской сборник №1 за 1898 г. В нем же приводятся американские данные о бронестойкости гарвеированных плит: разница с расчетами Юры27 заключается лишь в том, что наш коллега брал данные по нескольким стрельбам, американцы же объединили множество стрельб в единый массив данных и вывели по нему соответствующую формулу.

На основании данной формулы были рассчитаны показатели, которым должны были соответствовать бронеплиты американской выделки, и которые в США использовались при приемке броневых плит.

Любой желающий убедиться в том, что это не какая-то там подделка, может скачать соответствующий номер Морского сборника хотя бы и тут и убедиться в этом лично.

Так почему же мой оппонент не воспользовался материалами данной таблицы? Не потому ли, что при пересчете ее по формуле де Марра мы получим для бронебойных снарядов без колпачка коэффициент К равный отнюдь не 2200, каковой заявляет Юра27, а всего лишь 2014 для двенадцатидюймовой брони и 2029 – для четырнадцатидюймовой?

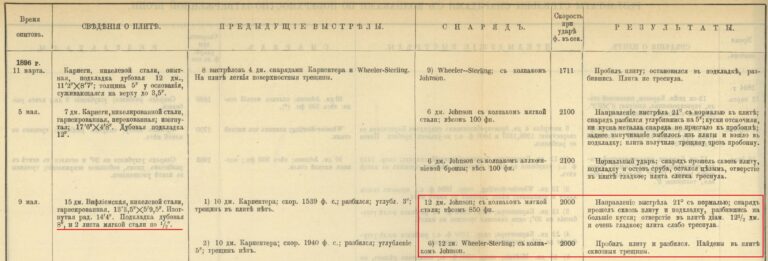

Так что же, получается что проделанные Юрой27 расчеты неверны? Вообще говоря -да. Как ни печально об этом говорить, но расчеты моего оппонента содержат грубейшие ошибки. Вот, например, исходные данные по испытаниям 305-мм снарядов по 15-дюймовой бронеплите, с которых Юра27 начинает расчеты

Качество так себе, и все же в предпоследнем описании вполне видно, что 305-мм снаряд на скорости 2000 футов/сек попав в 15 дм бронеплиту плиту под углом 21 град. пробил и ее и подкладку которая состояла из дуба и двух стальных листов, хотя и разрушился в процессе. Считая такой результат за пробитие, мы получим К=1898. Но Юру27 такой результат, конечно, не устраивает, и он считает К по второму выстрелу, при котором броня пробивается без отклонения от нормали, выводя К=2037. Правильно ли это?

Мне странно объяснять подобные вещи, но, конечно же, это неправильно. Когда снаряд пробивает броню под углом, ему в силу элементарной геометрии приходится проложить в броне путь, более длинный, чем если бы снаряд попал перпендикулярно бронелисту.

Соответственно, если снаряд пробивает броню «напрямую», но также и «по диагонали», то очевидно, что коэффициент К надо считать на максимальный пробой брони, то есть — по диагонали. Это, вообще-то, азы анализа бронепробиваемости. Но Юра27 решил в очередной раз ниспровергнуть общепринятые правила, сославшись на то, что колпачок Джонсона мог способствовать довороту к нормали в плите — в этом случае путь снаряда в броне минимизируется. Так-то оно так, вот только этот эффект и учитывается в улучшенном бронепробитии, которое дает колпачок, соответственно, в формуле де Марра он учитывается через изменение коэффициента «К». А Юра27 учел эффект дважды — один раз в «К», а второй раз — в игнорировании угла отклонения от нормали.

Ну, а если все-таки считать правильно, то, при попадании снаряда под углом 21 град. Мы получим коэффициент К=1898. Применив к нему поправочный коэффициент в 9% (на рассчитанную Юрой27 эффективность ББ-колпачка) выйдем всего-то лишь на К=2069, что не слишком далеко от принятых в ВМФ США значений — для 15-дм плиты и бесколпачкового снаряда «К» по американским расчетам должен был составлять 2039. Ну а у Юры27 получилось, что К=2037 для снаряда с колпачком — то есть примерно на 8-9% лучше фактического. Что и неудивительно, ведь эффект колпачка, как уже было сказано выше, Юра27 учел в расчете два раза.

Для читателей, не особенно интересующихся методиками расчетов, констатирую: мой вариант расчетов почти совпал с принятыми в США нормами, расчет Юры27 прямо им противоречит.

Но мой оппонент приводит и другие расчеты, вроде бы подтверждающие К=2200 для брони Гарвея. С ними как быть?

Все дело в том, что, с одной стороны, формулы бронепробития носят вероятностный характер: что у де Марра, что выведенная американцами выше. Они, эти формулы, не описывают физический процесс бронепробития, а лишь выводят статистическую зависимость фактических испытаний брони и снарядов от основных их характеристик, так-то – скорости на броне, массы, калибра, отклонения от нормали и т.д. А с другой стороны, бронеплита бронеплите рознь, и бронестойкость плит, выполненных по одной технологии тоже будет различаться в известных пределах.

Юра27 и сам в своих расчетах подтверждает данный тезис: несмотря на старательно выведенный им К=2037 в примере, разобранном выше, он тут же демонстрирует куда худший результат для снаряда без колпачка:

12″ ББС, весом 850 англ.фн., при скорости 1858 ф/с, пробил 14″-ю ГН плиту, разрушившись, К=1980.

То есть будь этот ББС оснащен колпачком, его К по отношению к данной конкретной броне оказался бы на 9% меньше и составил бы всего 1817.

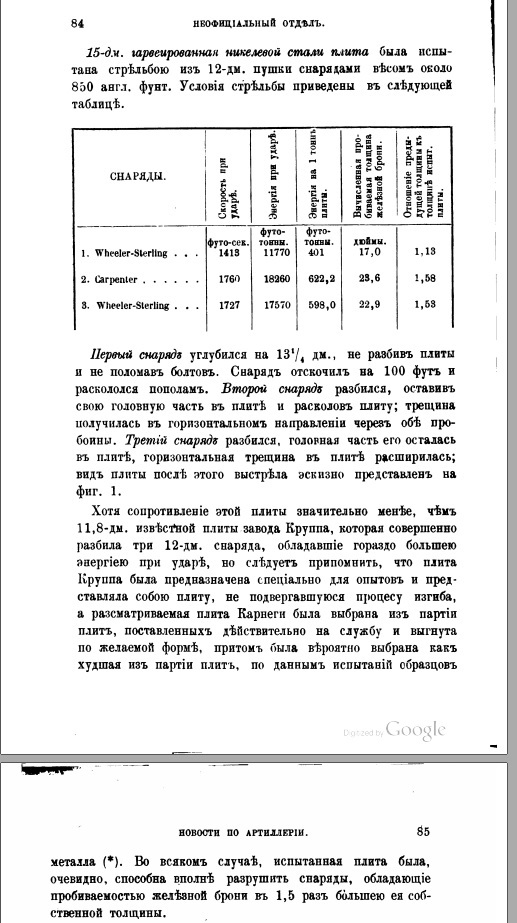

От себя же добавлю, что броня Гарвея, хотя бы и с никелем, хотя бы и с дополнительной ковкой, иной раз показывала куда худшие результаты.

Обратим внимание на первый выстрел. Даже для снаряда с колпачком для преодоления 12-дм плиты требуется скорость в 1554 фута – а здесь снаряд (неясно, правда, с колпачком или без) на скорости в 1415 футов уходит в 15 дм бронелист на 13 дюймов с четвертью! Считая, что 13 дм такого качества была бы американским снарядом пробита, получаем К=1588 для снаряда с колпачком и К=1731 для снаряда без колпачка…

В чем причина? Автор статьи (речь не обо мне, а об американце, чью статью, собственно, пересказывает Морской сборник) видит ее в том, что плита Круппа специально делалась для опытов (то есть имеется допущение, что серийные плиты будут несколько менее стойки, нежели опытная) и то, что данная 15 дм плита США была изогнутой (прямо как барбет у «Сикисимы» в АИ, да) и худшей из партии (что подразумевает, что даже в одной партии бронестойкость плит может различаться). Однако же речь не идет о заведомо бракованной плите – если предположение автора статьи верно, то, пусть даже ее показатели были ниже остальных, но они явно находились в допустимом пределе. Не думаю, что американцы стали бы тратить ресурс на испытания заведомого брака.

В целом же мы видим, что стойкость даже лучших бронеплит Гарвея могли изменяться в значительных пределах: лучшие из них действительно могли приближаться по качеству к плитам Круппа, причем об этом есть упоминания в морском сборнике

Но худшие – сильно уступать последнему. Ну, а если брать в среднем, то нет оснований считать данные, на основе которых принимал и плиты и снаряды американский флот ошибочными. Согласно последним К для плит Гарвея и 850 фунтовых снарядов составлял немногим больше 2000, от 2014 до 2050 примерно.

Вот только… Очень важная оговорка – для 850-фунтовых американских снарядов. Для отечественных ББ следовало ожидать некоторого снижения коэффициента К в силу лучшей бронепробиваемости последних.

О стойкости бронеплит Круппа

Здесь наш коллега Юра27 вывел К=2400. Давайте чуть внимательнее рассмотрим материалы, которыми он при этом пользовался.

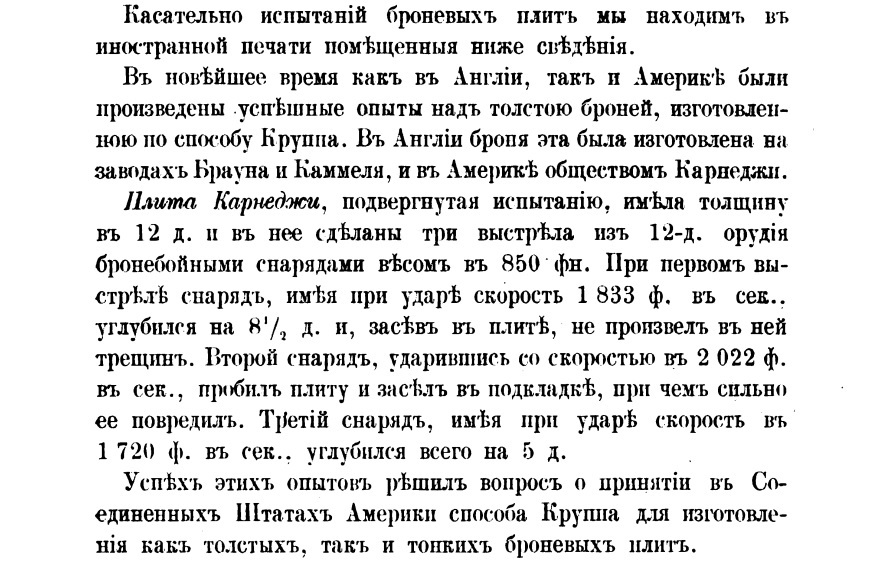

Итак, сперва – американские испытания.

Мы видим, что при скорости 2022 фута/сек снаряд броню пробил вполне успешно, не развалившись в процессе (что даже как-то странно). Другой же снаряд, при скорости в 1833 фута/сек. броню не пробил, и только сделал выемку в 8,5 дюйма. Это говорит о том, что К американской брони Круппа по отношению к американским же 305-мм снарядам находится где-то между 2178 и 2401, но ближе к 2400, чем к 2200. Но сказать, сколько именно она будет, 2300 там, или 2375, увы, не представляется возможным.

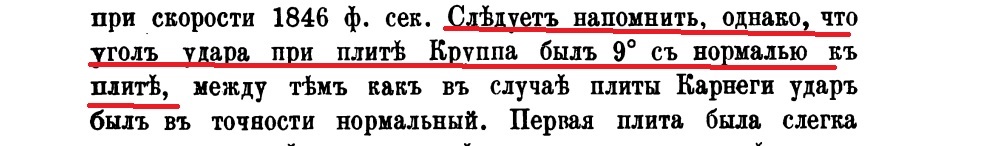

А вот с германскими испытаниями вышел форменный анекдот. Условие задачи: при скорости 2022 фута/сек. (616,3 м/сек) снаряд весом 712,6 фунтов (323,2 кг.) не пробил 300 мм плиты. При отклонении от нормали 0 град. получаем что К данного снаряда и плиты составляет 2226, но никак не исчисленные Юрой27 2365. Но это при отклонении от нормали в 0 градусов, а под каким углом был сделан выстрел?

Увы, мы этого не знаем. Но достоверно известно то, что первый выстрел был сделан с отклонением от нормали в 9 градусов.

Предположив, что обсчитанный нашим коллегой выстрел имел то же отклонение от нормали в 9 град. получаем коэффициент «К» больший или равный 2199…. Таким образом, мы видим, что испытания брони Круппа, на которые ссылается наш коллега, никак не подтверждают его теорию о том, что данная плита стремилась к К=2400.

Но дело даже не в этом. Предположим, что в расчете «К» по крупповской броне ошибся именно я, а не Юра27 и что ее обстрел действительно подтверждает идею о коэффициенте К для брони круппа равному 2400. Дальше-то что?

Уважаемые коллеги, никому не показался странным калибр снаряда, которым обстреливали броню Круппа в 1896 г.? Анекдот заключается в том, что в том году у немцев не было морских орудий калибром 305-мм. У них, простите, морские двенадцатидюймовки появились только в дредноутную эпоху. Так чем же тогда стреляли по германской броне? Я навскидку не смог вспомнить 305-мм снаряда тех лет, имевшего вес близкий к 323 кг. И только после некоторых поисков сообразил, что речь, по всей видимости, идет о британском 305-мм снаряде 715 фунтов весом!

Все бы ничего, но данным снарядом комплектовались еще старые добрые 305-мм/25 орудия 1882 г., устанавливавшиеся на, к примеру, броненосцы «Коллингвуд».

И даже если бы оные снаряды показали бы К=2400 по броне Круппа, то переносить указанный коэффициент на отечественные бронебои 1892 г. ну вот никак невозможно.

К сожалению, подобные «мелочи» моего оппонента совершенно не стесняют, и он, в качестве доказательств своей правоты, приводит, например, результаты обстрела гарвеированной плиты… российским 229-мм снарядом, орудие для которого было создано аж в 1877 г. И ладно бы — облегченным, так ведь нет — старого образца.

Выводы

Они очень просты. Для хорошего и высококачественного Гарвея коэффициент К будет равен 2014-2050, но только для «пустотелых» американских 305-мм снарядов без колпачков, для наших же бронебоев он будет несколько ниже (в АИ мною взят К=2000, но в реальности вполне может быть ниже этого значения). Что же до крупповской брони, то она, скорее всего, составляла для американских снарядов что-то около 2300-2350, причем скорее 2350 чем 2300. Для наших же бронебойных снарядов обр. 1892 коэффициент будет несколько ниже (в пределах 2300).

Эта гипотеза прекрасно укладывается и в принятые в ВМС США стандарты испытаний, и в общепринятую разницу прочности брони Гарвея и Круппа (порядка 16%), ей не противоречат результаты испытаний американских и германской бронеплит. И да, эти показатели весьма близки к данным профессионального артиллериста фон Гревеница, чьи таблицы бронепробиваемости составлены на К=2245.

Разница в 55 единиц тут легко объяснима – возможно, наши снаряды были чуть лучше, чем я их считаю, может, наша броня была чуть хуже американской, но в любом случае, такая погрешность находится в районе статистической и едва ли существенна.

Соответственно, высказываемая мною гипотеза не требует «ниспровергания основ», чем занимается Юра27, согласно данным которого и данные о ББ-колпачках не соответствуют действительности, и российские и германские профессора занимаются ерундой, и общепризнанные соотношения прочности Гарвея/Круппа неверны, и барон фон Гревениц брал свои данные то ли с поправкой на азимут Полярной звезды, то ли с корректировкой на цену дров в средней полосе России в 1855 году до нашей эры.

Что же до АИ-возможности пробить барбет «Сикисимы» с 18 кабельтов, вокруг которого и завертелась вся дискуссия. Я рассчитывал оный пробой при отклонении от нормали равном углу падения снаряда на указанной дистанци, и исходя из К для снаряда без колпачка в размере 2000, но при наличии колпачка, обеспечивающего 15% рост бронепроницаемости. Возможно, 15% и является для ББ-колпачка тех лет завышенным показателем, но, с другой стороны, как видно из цитируемых выше публикаций, этот «оптимизм» вполне мог быть уравновешен ослаблением бронестойкости барбета при «выгибании» плит для него.

Спасибо за внимание!