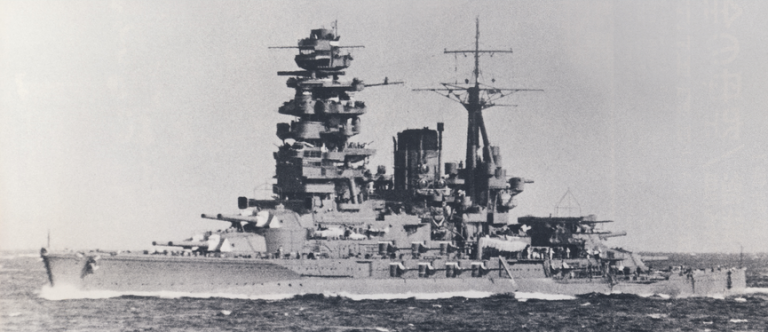

В первой части статьи мы рассмотрели процесс создания и особенности конструкции японских линейных кораблей типа «Нагато». Построенные по итогам Первой мировой войны эти корабли четко подтвердили амбиции Японии на роль в Тихоокеанском регионе. Но время шло, менялись взгляды на ведение войны, совершенствовались средства вооруженной борьбы. И чтобы не остаться с морально устаревшими кораблями японский флот, лишенный права строить новые корабли, взялся за глубокую модернизацию имеющихся. Не избежали это участи и «Нагато» с «Мутцу».

Содержание:

1 этап модернизации — 1921-1927 гг.

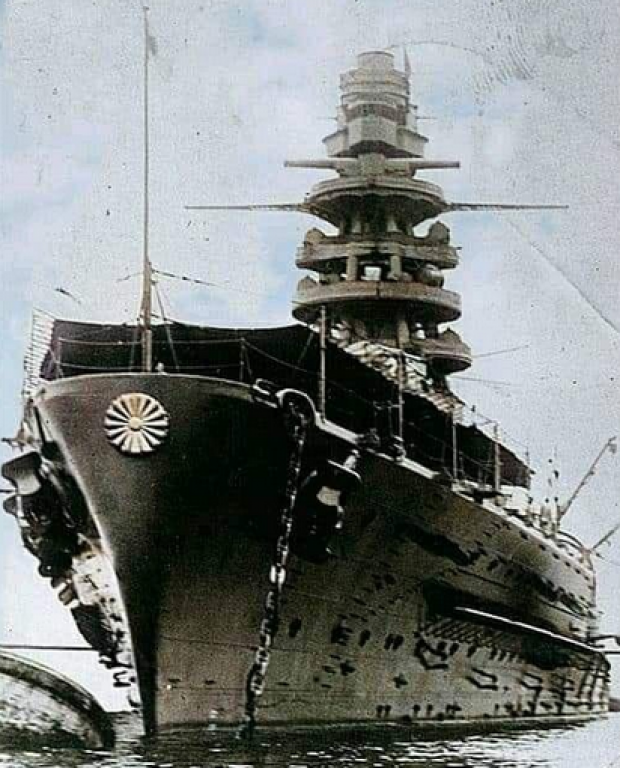

Началось всё с дымовой трубы, как вы помните по первой части, еще во время строительства этих кораблей к трубам были «претензии». В 1921 году на «Нагато», чтобы избежать задымления поста управления огнем, первая дымовая труба была изогнута. В 1927 году аналогичные работы произвели и на «Мутсу».

В июне 1924 года по корпусу недостроенного линкора «Тоза», противоторпедная защита которого была такой же, как и на «Нагато», были проведены стрельбы бронебойными снарядами серии «тип 91». Дистанция стрельб составляла 20000 м. Выяснилось, что 410-мм снаряды смогут пробить броневую переборку и линкоров типа «Нагато». Наблюдатели отметили, что один из снарядов вошел в воду под углом 17° в 25 м от корпуса «Тоса», пробил борт под бронированным поясом, затем 76-мм переборку и взорвался в машинном отделении. Через эту пробоину внутрь корпуса попало 3000 тонн воды, что во время боя привело бы к выходу корабля из строя. Чтобы этого избежать, приняли решение на находившихся в строю линкорах увеличить число отсеков противоминной защиты.

Здесь надо отметить, что последствия полученного результата отразились не только на усилении ПТЗ линкора. Японские военные довольно серьезно начали изучать вопрос стрельбы для поражения кораблей противника под броневым поясом (практически, на недолетах). А так как в этом случае снаряд должен был определенную часть пути до преграды проходить под водой — это привело к разработке специальных бронебойных снарядов, которые были приняты на вооружение. Могу ошибаться, но по опыту войны на Тихом океане японцам не удалось реализовать данную концепцию в полном объеме.

12 сентября 1922 года на совещании в Морском Генеральном штабе приняли решение о модернизации всех имеющихся 10 линейных кораблей (да, я знаю, что 4 из них строились как линейные крейсера, но после Вашингтона, эти классы стали рассматривать как единый класс). На «Нагато» и «Мутсу» работы планировалось провести по следующим основным направлениям: увеличить угол возвышения орудий главного калибра, чтобы дальность стрельбы была доведена до 30000 метров; усилить бронирование палуб над машинными и котельными отделениями и в особенности над погребами боезапаса (помнили про Ютланд); усилить противоминную защиту, чтобы она выдерживала попадание ныряющего снаряда (результат стрельб по «Тоса»); увеличить дальность плавания и мощность главной энергетической установки; улучшить маневренные качества; создать центральный пост по управлению борьбой за живучесть; забронировать топливные цистерны; улучшить систему подачи воды к котлам; приспособить кубрики для плавания в тропиках; установить дальномер с базой 10 м и приборы для управления огнем на больших дистанциях. Как видим, японские линкоры начали готовить к океанским переходам и стрельбе на большие дистанции.

4 августа 1924 года приказом по флоту была введена в действие новая система управления огнем. Ее стали устанавливать на всех тяжелых кораблях Императорского флота, не были исключением и линкоры типа «Нагато». Для новой системы предусматривались следующее расположение постов: в корпусе под броневой палубой должен был находиться центральный пост управления огнем главного калибра (ЦАП) с центральным автоматом стрельбы (ЦАС) и телефонный пост службы связи по управлению всей артиллерией; Резервный пост управления огнем ГК и пост управления зенитным огнем с соответствующим автоматом стрельбы располагались рядом с боевой рубкой; На площадках башенноподобной фок-мачты должны стоять дальномеры и визиры для получения данных о цели и посты управления прожекторами. По возможности все посты дублировались.

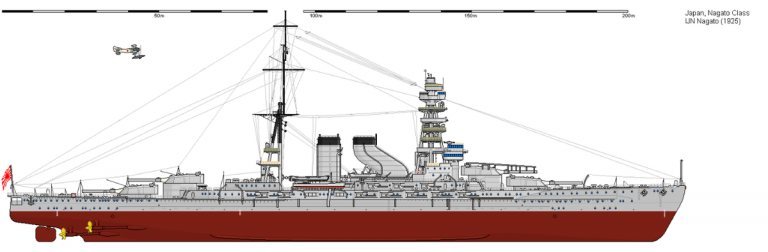

Для воплощения в жизнь этого приказа на линкорах были проведены обширные работы, а для улучшения размещения артиллерийских боевых постов было принято решение перестроить фок-мачту. За образец взяли фок-мачту линейных кораблей типа «Фусо».

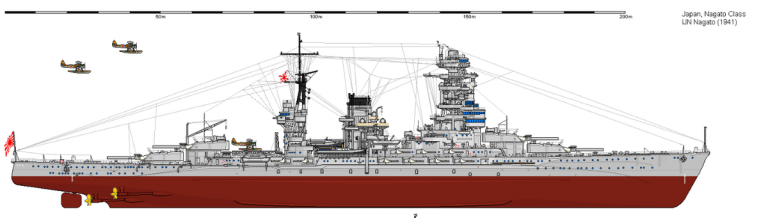

Параллельно демонтировали противоторпедные сети. На линкорах установили прожекторы с диаметром зеркала 110 см. Эти работы были произведены в 1926 году. При эксплуатации кораблей выяснилось, что во время переходов на большой скорости волны заливают дальномеры носовых башен и носовые надстройки. Следствием чего явилась невозможность использовать при стрельбе оптические приборы. При определенной скорости хода волны достигали и боевой рубки. На основании этого приняли решение изменить форму носовой оконечности, сделав ее более острой. Перестройку носовой части «Мутсу» провели в январе-мае 1927 года, в корме появилась вставка. В результате наибольшая длина корабля стала равной 217,39 м. С заливанием удалось справиться. Вскоре подобные работы провели и на «Нагато».

После завершения переоборудования во внешнем виде линкоров появились новые отличия: на «Нагато» якорные клюзы остались на прежнем месте, а на однотипном корабле они были перенесены вперед на надстроенную часть корпуса.

2 этап модернизации — 1932-1934 гг.

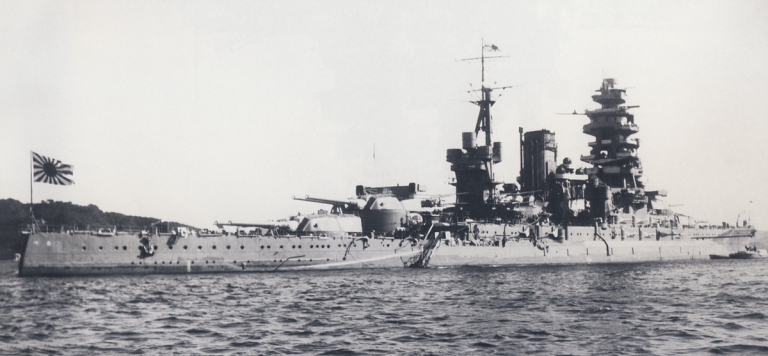

В два этапа произвели работы по усилению зенитного вооружения. В первый (с 1932 по 1934 годы) с кораблей демонтировали все пулеметы, а вместо них установили 4х2- 13,2-мм пулемета (по бортам у первой трубы, и у грот-мачты). Во второй (с 1933 по 1934 годы) установили 40-мм автоматы и 13-мм пулеметы. В 1932-1934 годах на «Мутсу» в башнях № 2 и № 3 установили дальномеры с базой 10 м, а между грот-мачтой и башней главного калибра катапульту. Вскоре аналогичные работы выполнили и на «Нагато».

В 1934 году на линкорах на платформе у второй дымовой трубы установили по 2-40-мм автомата производства британской фирмы «Виккерс». Перестроили ходовой мостик — он стал закрытым. В этот же период между трубами появилась платформа, на которой установили прожекторы, зенитный дальномер с базой 4,5 метра, и приборы управления зенитным огнем.

3 этап модернизации — 1934-1936 гг.

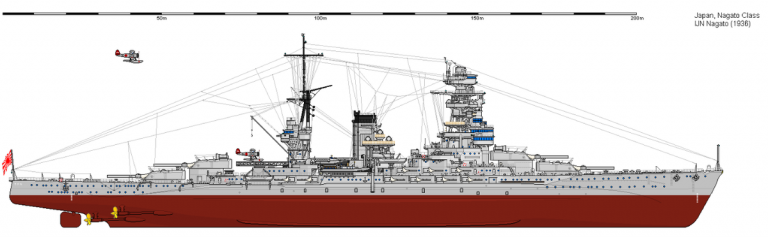

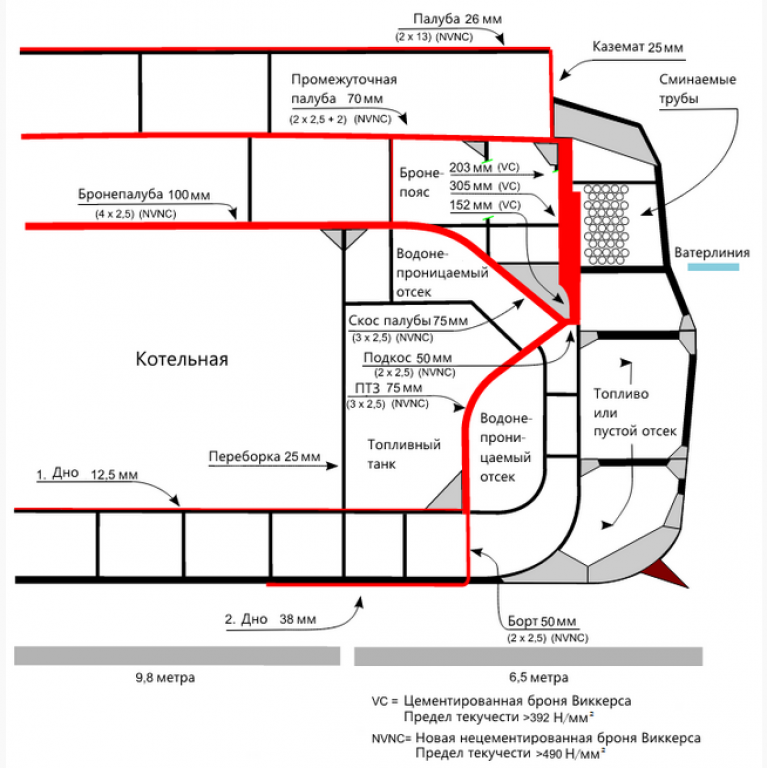

В этот период была произведена кардинальная модернизация кораблей. Работы на «Нагато» выполнила военно- морская верфь в Куре. Увеличили размер носовой надстройки для размещения новых боевых постов, демонтировали первую дымовую трубу, изменили форму и размер второй дымовой трубы, на топе фок-мачты установили новый 10 м дальномер. Главный броневой пояс ниже ватерлинии теперь состоял из двух рядов плит: верхнего толщиной 305 мм и высотой 2800 мм и нижнего толщиной 150 мм (по другим данным, 200 мм). Толщина нижней кромки пояса равнялась 100 мм, находилась она на 2,77 м ниже конструктивной ватерлинии. Имелся также верхний броневой пояс. Он находился непосредственно над главным, имел на всем протяжении толщину 150 мм. На схеме обратите внимание на форму носовой оконечности.

Линкоры типа «Нагато» имели две бронированные палубы. Общая толщина главной бронированной палубы равнялась 69 мм. Она набиралась из двух 25 мм плит стали высокого сопротивления, положенных на 19-мм настилку из этой же стали. Примыкала она к бортовому поясу. Палуба защищала помещения между барбетами башен № 2 и № 3. Над погребами с боезапасом ее толщина увеличивалась. Нижняя броневая палуба толщиной 75 мм состояла из трех рядов 25-мм плит из стали высокого сопротивления.

Система противоминной защиты и бронированная цитадель предназначалась для прикрытия жизненно важных мест корабля, таких, как машинные и котельные отделения, погреба боезапасов, важнейшие посты управления от непосредственного воздействия подводного взрыва. Проведенные в 1924 году испытания с использованием корпуса недостроенного линкор «Тоза» в корне изменили основные положения концепции противоминной защиты, и поэтому приняли решение о перестройке всей ее системы. Были добавлены новые противоминные переборки, снаружи установили були между барбетами башен № 1 и № 4, (что составляло 137,144 м или 63,15% длины корпуса), высотой 13,5 м и шириной 2,84 м.

В верхней части булей шел коридор, заполненный рядами стальных труб диаметром 225 мм. Верхняя кромка булей была выше ватерлинии на 1,76 м. В результате увеличилось водоизмещение кораблей.

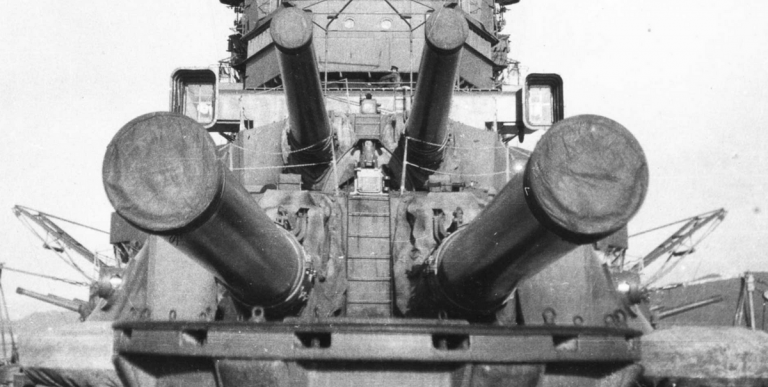

Во время модернизации была произведена замена стволов артиллерии главного калибра, усилено бронирование башен установкой дополнительных плит. Увеличилась дальность стрельбы с 33000 м до 37000 м. Этого удалось добиться за счет увеличения угла возвышения орудий с 30° до 43°. С линкоров демонтировали по два 140-мм орудия, находившихся в носовом каземате. Также увеличили дальность стрельбы казематных орудий с 15800 (верхний ярус) и 17000 (нижний ярус) до 20000 метров за счет увеличения углов возвышения орудий с 20° (верхние) и 25° (нижние) до 35°.

Состоящая на вооружении средняя зенитная артиллерия и ее приборы управления огнем были стандартизированы. В 1935-1936 годах на вооружение японского флота начали поступать 25-мм автоматы. Они постепенно вытеснили устаревшие 13- и 40-мм пулеметы и автоматы.

С «Нагато» и «Мутсу» сняли по 4 подводных торпедных аппарата и одноствольные 40-мм орудия. Не избежала изменений и энергетическая установка. На ней произвели замену турбин на новые, состоящие каждая из 4-х турбин, высокого, среднего и низкого давления. Мощность механизмов «Нагато» составила 84000 л.с. Заменили и котлы — на линкорах установили 10 котлов (4 больших и 6 малых) типа «RO». Все они работали на жидком топливе, имели рабочее давление 22 кг/см2, температуру пара 300°С. После завершения работ площадь машинного отделения составила 516 кв.м, котельных отделений –648 кв.м.

Бронирование кораблей усилили. Теперь оно должно было выдержать попадания 406-мм бронебойных снарядов («Тип 91»), с дистанции 20000-28000 метров. Стоимость работ на двух линкорах составила 50 920 816 йен.

4 этап модернизации — 1936-1941 гг.

Ухудшающаяся международная обстановка требовала поддержания боевой готовности Императорского флота на высоком уровне. Поэтому модернизации на линкорах продолжались. В конце 1936 года они прибыли на верфи в Куре и Йокосуку. С кораблей срезали один ярус кормовой надстройки, это было сделано для увеличения числа базирующихся на линкорах самолетов. Авиагруппа линкора теперь состояла из трех самолетов Е7К2.

16 августа 1940 года на очередном заседании Морского Генерального штаба было принято решение о повышении боевой готовности и подготовке частей флота и кораблей к войне. «Мутсу» и «Нагато» касались следующие положения: корабли Объединенного флота должны иметь на борту запасы по штатам военного времени; линкоры типа «Нагато» должны в кратчайший срок, до конца 1941 года, заменить стволы орудий ГК и усилить бронирование их башен.

Вскоре оба линкора прибыли на верфи для прохождения очередной модернизации. Кроме работ по замене орудий, также установили щиты для защиты от ветра на ходовом мостике и на мостике управления зенитным огнем и новые зенитные автоматы. По бортам линкоров проложили кабели размагничивания магнитных полей корпусов.

5 этап модернизации -1941-1945 гг.

Основным модернизационным направлением в дальнейшем стало усиление мелкокалиберной зенитной артиллерии. В июле 1944 года перед операцией у Филиппин в верхней части надстройки была установлена антенна радиолокационной станции «Тип 21», затем во время стоянки в Куре на линкоре установили радиолокационную станцию «Тип 22», а на грот-мачте антенны двух радаров «Тип 13». На 10 июля 1944 года мелкокалиберная зенитная артиллерия включала в себя 98- 25-мм зенитных автоматов. К концу 1944 года их число достигало 128. В этот же период на линкоры установили две установки 127-мм орудий.

На этом кардинальные модернизации линкоров этого типа (после лета 1943 года — остался только один линкор) закончились естественными причинами: нехваткой финансирования в первую очередь. Да и война уже близилась к своему завершению…, но что любопытно, для «Нагато» испытания продолжились и после войны.

И хотя считается, что модернизации особо не увеличивают боевой потенциал корабля, можно предположить, что послевоенную судьбу «Нагато» в чем то определили (пусть и на короткий период) именно все проведенные системные модернизации.

Статья Zamuchryshkin из архива Navygaming, №3(6)/2014

Источники:

- Японские линкоры типа «Нагато»,- М.: Восточный фронт, 1996.- 34 с; Stille, M. Imperial Japanese Navy Battleships 1941-45/ M.Stille. – New Vanguard, № 146. – 2008.- 52 p. ;

- Апальков, Ю. Боевые корабли японского флота. Линкоры и авианосцы. 10.1918- 8.1945 гг.: Справочник/ Ю.В.Апальков. – СПб: Дидактика, 1997. – 176 с.;

- Балакин, С. ВМС Японии, Турции и других стран Азии 1914-1918 гг. Справочник по корабельному составу / С.А.Балакин // Морская коллекция, № 5 (29) – 1999. – 32 с.;

- Больных, А.Г. Линкоры. Иллюстрированная энциклопедия /А.Г.Больных –М.:Яуза: ЭКСМО: 2013. – 288 с.;

- Дашьян, А. Все флоты Второй Мировой/ А.В.Дашьян, С.В.Патянин, Н.В.Митюков, М.С.Барабанов, В.В.Иванов, А.А.Гайдук. — С.:Яуза: Эксмо, 2012.- 912 с.;

- Дашьян, А. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии. Часть 1/ А.В.Дашьян // Морская коллекция, № 6 (63) – 2004.– 32 с.;

- Дашьян, А. Линкоры второй мировой в цвете. Самая полная энциклопедия/ А.В.Дашьян, С.В.Патянин, С.А.Балакин, М.Ю.Токарев – М.: Яуза, ЭКСМО, 2013. – 416 с.;

- Рубанов, О. Линейные корабли Японии (1909-1945)./О.А.Рубанов, С.Б.Трубицын.- СПб.: Издатель Р.Р.Муниров, 2007. – 76 с., официальный сайт WoWS, материалы сети Интернет.