Не мы такие, жизнь такая. О тяжелой судьбе «России»

…или почему наши броненосные крейсера получились такими, хм, странными.

Не пытаясь кого-то поразить блеском интеллекта, просто копирую статью из Википедии с небольшими иллюстрациями.

Рюрик — броненосный крейсер I ранга, был отнесён к категории «большой крейсер фрегатского ранга». Заложен 19 мая 1890 года, спущен на воду 22 октября 1892 года, введён в состав флота 16 октября 1895 года.

Крейсер стал первым кораблём из планировавшейся серии (последующие крейсера «Россия» и «Громобой» оказались не однотипными, а последовательно усиливавшимися проектами) океанских броненосных крейсеров увеличенного водоизмещения (вдвое от водоизмещения предшественника крейсера I-го ранга «Память Азова»), в числе требований к проекту — возможность перехвата британских коммерческих судов в случае войны с Великобританией, а также возможность перехода с Балтики на Дальний Восток без дозаправки углём. После постройки крейсера британские эксперты отмечали, что крейсер выглядит устаревшим по сравнению с британскими кораблями аналогичного класса [i](еще бы, обладая скоростью и водоизмещением, как у броненосца, он обладал бронированием и вооружением, как у крейсера II ранга — ARTemAA)[/i]

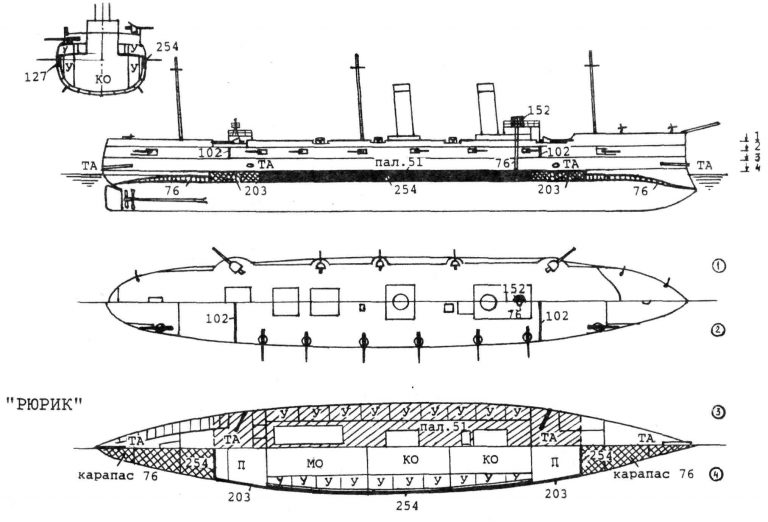

Схема бронирования и вооружения «Рюрика», на которой хорошо видно, что ни бронирования, ни вооружения он практически не несет

Предыстория создания

В 1881 году разработанная 20-летняя судостроительная программа (программа создания тихоокеанского крейсерского флота) наряду с созданием эскадр из мореходных броненосцев, предусматривала постройку 30 крейсеров: 21 «малых» — корветского — и 9 «средних и больших» — фрегатского рангов. Крейсерам, с учётом решаемых ими тактических задач, было отдано предпочтение. Реализация этой программы ознаменовала очередной этап в развитии броненосных крейсеров и характеризуется созданием более мощных, мореходных парусно-винтовых крейсеров с металлическим корпусом, обеспечивающим существенное снижение его относительной массы. Развитие крейсеров по прежнему в значительной мере стимулировалось соперничеством России с Англией, остро нуждающейся в крейсерах способных надёжно защитить её морские коммуникации от возможных попыток России нарушить её торговлю с многочисленными колониями. Предъявляемые к крейсерам тактические требования: способность действовать самостоятельно в условиях отсутствия собственных опорных пунктов и баз снабжения, наносить быстрые и ощутимые удары не рассчитывая на внешнюю поддержку, добиваться эффекта не столько вступая в боевое соприкосновение с одиночными кораблями противника, сколько созданием паники и моральной угрозы неприятельской морской торговле — определяли, вплоть до 1895 года, основные характеристики как для русского, так и для английского крейсера: повышенная мореходность, высокая скорость хода, автономность, комфортные условия обитания, сберегающие силы экипажа в длительном плавании, мощное вооружение. Плавание и ведение боевых действий в водах Тихого океана, в условиях жестоких штормов, изнурительных температурных нагрузок (почти 50-градусные перепады от тропической жары к холоду ледовых вод), сложности снабжения и невозможность производства большого ремонта ввиду крайней удалённости от своих берегов требовали предельного напряжения человеческих сил и исключительно надёжной техники. В этих условиях русские и английские крейсера непрерывно взаимно оценивались в качестве вероятных противников, конструктивно развивались и совершенствовались в направлении повышения их тактико-технических характеристик. Англичане строили крейсера серийно, тем самым обеспечив численное превосходство.

Тем не менее, необъятные просторы Тихого океана обеспечивали русским крейсерским силам практическую неуловимость и целесообразность присутствия. В свою очередь, специалисты русского морского технического комитета (МТК) формировали тактико-технические требования к броненосным крейсерам «фрегатского ранга», главным образом учитывали передовой английский опыт создания аналогичных кораблей. В частности, броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» был построен Балтийским заводом по заданию МТК по образцу английского броненосного крейсера «Имперьюз». В этом состязании англичане добивались устойчивого превосходства, сохраняя монополию в создании корабельных силовых установок (паровых котлов и паропоршневых двигателей). Выполняя исключительно выгодные русские заказы, английские производители заведомо занижали свои возможности, а для своих кораблей реализовывали наиболее совершенные образцы. В этой связи, заказанные в Англии силовые установки для русских крейсеров, как правило, уступали английским образцам по удельной мощности, экономичности, массо-габаритным параметрам. Кроме того, англичане первыми отказались от парусного вооружения на своих крейсерах ввиду наличия нескольких баз для пополнения запасов топлива, в то время как русские крейсера имели единственную базу — Владивосток.

Непрерывное и явно выраженное соперничество между Англией и Россией в создании океанских крейсеров с большой скоростью и автономностью плавания, к середине 1880-х годов вышло на качественно новый уровень, в связи с созданием первоклассных трансатлантических коммерческих пароходов, которые при водоизмещении более 12 000 тонн и длине корпуса до 152 м обыкновенно совершали океанские переходы со средней скоростью до 18,5—19 узлов. При этой скорости и длине корпуса, примерно в полтора раза превышающей среднестатистическую длину океанской волны — 103 м, эти пароходы, имея заострённые обводы и большую удлинённость корпуса с разгруженными оконечностями, закрытый полубак до середины длины — не поднимались на встречную волну, а прорезали её. В то же время, новейшие броненосные океанские крейсера типов: «Имперьюз» (96 м, 16,7 уз), его русский аналог «Адмирал Нахимов» (101,5 м, 16,38 уз), «Орландо» (91.44 м, 18,5 уз) могли развивать проектные скорости лишь на спокойной воде, а в штормовых условиях эти «бронебокие коротышки» (относительно короткие, широкие и низкобортные) — безнадёжно теряли свои скоростные качества (развивая не более 5 узлов) и не могли преследовать быстроходных «коммерсантов». В этой связи, англичане, превосходно изучив особенности постройки океанских пароходов, упорно сопротивляясь экстремистским призывам Э. Рида «брать при постройке крейсеров пример с длинных трансатлантических пароходов», в конце концов пришли к определённым выводам. По мнению английских специалистов длинные коммерческие пароходы в силу особенностей их конструктивной компоновки (разгруженные носовые оконечности, горизонтальные палубы и платформы удалённые от нейтральной оси «эквивалентного бруса») по условиям нагружения аналогичны бронепалубным крейсерам. Палубная броня, лежащая на бимсах всей своей массой подобно внутреннему грузу, не создаёт разрушающих напряжений в конструкции корпуса, в то время как бортовая броня в случае значительного увеличения длины корпуса обязательно вызовет дополнительные напряжения в конструкции и потребует её усиления, а значит и увеличения водоизмещения в ущерб весовых лимитов на вооружение и запасы топлива. Труды Уайта, Рида, Нормана теоретически определили сравнительные, среднестатистические величины относительного веса корпусов для океанских пароходов в пределах 39—40 % от водоизмещения и для броненосного крейсера большой длины (более 103 м) — 41—42 % водоизмещения. В результате, английские специалисты сочли столь высокое приращение относительной массы конструкции корпуса — чрезмерно большой платой за высокую скорость в ущерб боевым элементам крейсера.

Признавая неудовлетворительную мореходность и быстроходность броненосного крейсера «Адмирал Нахимов», являющегося по относительной удлинённости корпуса, системе бронирования более «броненосцем с крейсерским вооружением», русские кораблестроители Балтийского завода, предприняли попытку добиться для перспективного крейсера увеличения мореходности и быстроходности при сохранении бортовой брони. С учётом французского опыта создания бронепалубных крейсеров был спроектирован «полуброненосный фрегат» — «Память Азова». По водоизмещению и мощности машин, он соответствовал категории «средний крейсер фрегатского ранга». Превосходя своего предшественника «Адмирала Нахимова» по абсолютной длине корпуса на 14 м, и относительному удлинению корпуса 7,57 против 5,46, этот проект предполагал значительно меньшее проектное водоизмещение — 6000 тонн, против 8500 тонн. За счёт увеличения абсолютной длины и относительной удлинённости корпуса, предполагалось применить менее мощную (4000 против 8000 л. с.) и, соответственно, облегчённую и экономичную силовую установку, которая смогла бы обеспечить увеличение скорости в штормовых условиях до 18 узлов, и при запасе топлива 1000 тонн, приемлемую дальность плавания — 3000 миль. Однако, на этапе рабочего проектирования и постройки крейсера, фактическое водоизмещение значительно превысило проектное, в значительной мере по параметрам заказанной в Англии силовой установки, которая превысила установленные массо-габаритные лимиты. В этой связи, ещё на этапе достройки крейсера «Память Азова», был сделан вывод о том, что при условии сохранения бортовой бронезащиты, для обеспечения высокой скорости хода и большой дальности плавания (увеличения запаса угля), необходимо ещё более увеличить абсолютную длину корпуса, что неизбежно приведёт к значительному увеличению водоизмещения и соответственно потребует более мощной энергетической установки.

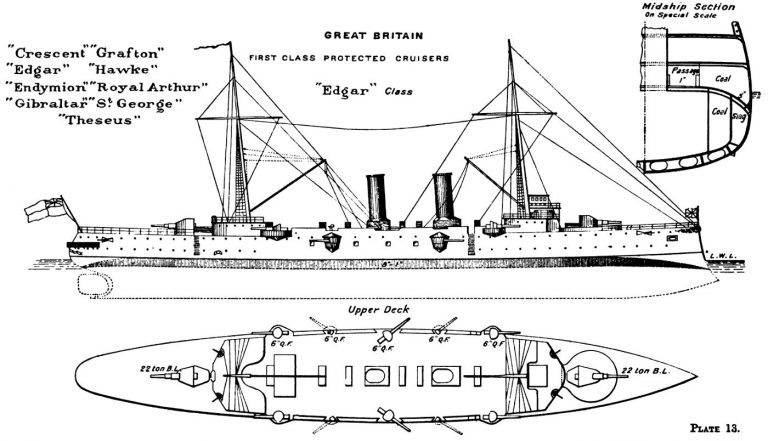

К этому времени англичанам удалось создать необыкновенно мощную, экономичную и компактную паросиловую установку, открывающую для перспективного быстроходного океанского крейсера новые возможности, но при условии отказа от бортовой брони. С учётом этих обстоятельств была начата разработка проекта самого длинного в мире бронепалубного океанского крейсера типа «Блейк», проектным водоизмещением 9000 тонн, имеющего размерения 121,94×19,81×7,32 м, суммарную мощность энергетической установки — 13 000 л.с. при естественной тяге и 20 000 л.с. при искусственной (форсированной) тяге дымовых газов, обеспечивая ему проектную скорость хода — 20—22 узла и максимальную дальность плавания — 10 000 миль при экономической скорости — 10 узлов. Примечательно то, что английское адмиралтейство сочло этот проект настолько удачным, что вообще отказалось от постройки броненосных крейсеров 1-го класса для английского флота на неопределённый срок (после того как растиражировало «Блейка» в большом количестве, 2 шт типа «Блейк» и еще 9 улучшенных типа «Эдгар«). Фактически, этот срок истёк лишь в 1900 году, в силу качественных достижений в развитии военно-морской техники, вооружения и тактических требований к перспективному крейсеру.

Крейсер типа «Эдгар» — тоже нихрена не защищен, зато маленький, дешевый, дальноходный и быстрый

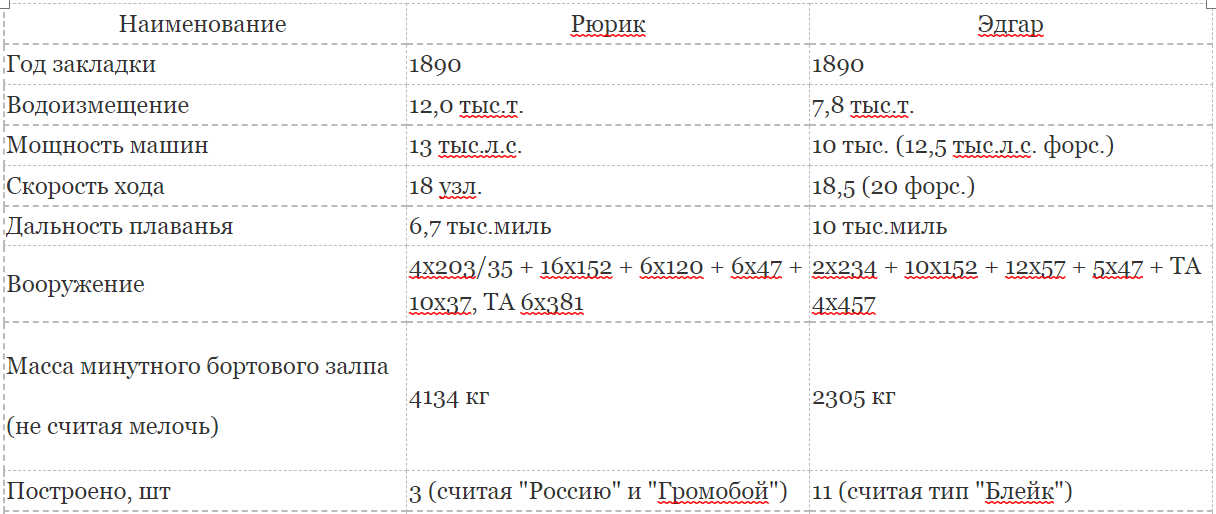

Характеристики.

Мы хотели сделать дальнего рейдера, который смело шастал бы по всему океану и топил вражеские торговые суда, а сделали унылое говно, ни украсть, ни покараулить — бортовой залп сравним с броненосцем, но бронезащиты нет и в бою сражаться толком не может, одно попадание в элеватор БК и все. А по массе весит как хороший ЭБР, значит и по деньгам сравним, его нельзя отправлять в одиночное рейдерство, от него толку — никакого.

Ни догнать никого не может, ни убежать ни от кого не может.

Почему так? Железо. У Англии богатейшие рудные залежи оказались в 25 км от богатейших угольных шахт, в Ньюкасле, а у нас, до широкого развития железных дорог, чисто технологически не было возможностей строить огромные домны и плавить помногу сталь, чугун — а без этого никакая техника невозможна.

В 18 веке железо делали в горнах, перековывая криницу, и Россия спокойно обеспечивала себя самым современным оружием, для 19 века нужен каменный уголь, добыть его мы могли, а доставить — нет.

Уважаемый коллега Стволяр,

+++++++++++++++++++++!!! Нет слов. Практически идеальная альтернатива. И гораздо более нужная, чем «рисование корабликов».

С уважением Андрей Толстой

Благодарю, уважаемый коллега. Очень рад, что Вам как «закоперщику» озвученной в данном тексте идеи ее реализация пришлась по вкусу. 😉

С уважением. Стволяр.

Очень интересный ход событий. Огромное спасибо, уважаемый коллега!

Благодарю, уважаемый коллега.

С уважением. Стволяр.

++++++++

Шикарно, уважаемый коллега! Я в своей АИ на Ваши испытательные стрельбы ссылаться буду, разрешите?

Один вопрос. Если стрельбы показали, что относительно тонкой брони вполне достаточно, чтобы спастись от скорострельных шестидюймовок, которые составляли бОльшую часть веса залпа новых броненосцев, то почему на новые броненосцы их продолжили ставить? ведь не логично же.

Их вооружение из четырех 305-мм и шестнадцати 152-мм орудий следовало бы заменить на 4х305 и 8х203, разве нет? Зачем ставить на корабль орудия, которые не смогут причинить вред врагу?

Ключевой момент — это касалось только ФУГАСНЫХ снарядов, уважаемый коллега. Бронебойные, даже шестидюймовые, на определенных дистанциях боя вполне могли справиться с соответствующей броней. А концепция града среднекалиберных снарядов тогда была все же в почете.

Вообще то помнится, что относительно тонкая броня от 3/4″ круппа/гарвея вполне держала удар фугаса 10-12″ или бронебой 6″ на реальных дистанциях боя . Так что после таких исследований реально непонятно наличие 6″ в массовых количествах в качестве второго калибра.

Так именно на «Гангуте» такой брони и не было. Наиболее близкое — трехдюймовая защита стен верхнего прикрытия барбета (и то по качеству, предполагаю, это была в лучшем случае сталеникелевая броня, но точно не Гарвей или Крупп) и пятидюймовый верхний пояс (он, видимо, из компаунда). Плюс начало опытов — с бронебойными снарядами, избыточно бронебойными «временными» фугасами и лишь затем, как предполагается, было очень небольшое количество фугасных снарядов фабрики Рудницкого. Думаю, при таком объеме опытных стрельб вряд ли мог быть сделан однозначный вывод о слабых возможностях тогдашних шестидюймовок. Да и в целом, думаю, здесь по итогам стрельб скорее всего разработали бы фугасы, примерно усредненные по характеристикам между «временными» и Рудницкого (мотив — первые слабые по фугасности, но дешевые и еще броню умеют пробивать, а вторые сильные, но, заразы, дорогие, и даже со сравнительно тонкой защитой не справляются, так давайте же придумаем что-то среднее между ними).

С уважением. Стволяр.

Интересная альтернативка, да.

Но я вот думаю — возможно ли было у Гангута если не совсем убрать, то хотя бы существенно укоротить его длиннющий таран, дающий дифферент на нос (другие меры по облегчению, например убрать мины заграждения, ТА, часть катеров/шлюпок и боевой марс также необходимы)? Не подскажете, коллеги, насколько это было бы сложно и дорого сделать? Любопытно мне, реально ли было «Гангут» довести до ума и оставить в качестве корабля береговой обороны (предположим, он разминулся со скалой и не потерпел крушения).

Убрать таран — это точно из области невероятного, поскольку влечет за собой необходимость не только переделки форштевня, но и существенного изменения обводов подводной части корпуса, как мне видится, минимум на четверти его длины. А вот ободрать броненосец как липку от лишних грузов — вполне реально. В действительности, впрочем, так и планировали — замена брони на более тонкую гарвеированную, 305-мм орудия (51,3 тонны) на 254-мм (22,6 тонны), 229-ммм пушек (по 31,3 тонны) на шестидюймовки Канэ (по 14,7 тонны), снятие тех же мин и прочее. Но, увы, не срослось по разным причинам.

Да не полностью таран убрать, укоротить только. Он там был очень длинный. Пусть малость ухудшатся обводы, зато снизится дифферент на нос. Может и выйдет баш на баш в плане скорости (+ небольшое облегчение судна получим).

++++++

Маникены хорошо, а может парочку животных в рубке разместить, для наглядности….

Простите за циничность вопроса, но кого именно, уважаемый коллега? А.А.Романова и В.П.Верховского? 🙂

Какой вы кровожадный с СЕЖем!!!!!!!!! 😀 😀 😀 😀 😀

Но если только во благо народа!

А что поделать, уважаемый коллега… Иначе откуда при известной любви того же Верховского к экономии, а генерал-адмирала — к увешиванию драгоценными цацками французских балерин здесь возьмутся броненосцы в 15 килотонн? 🙂

Когда Рожественский был агентом в Англии, тот же Верховский указал ему, чтоб тот нос не совал, куда не следует ( в контракты), возможно именно после этого и последовало быстрое назначение командиром «Мономаха»

По идее тех кто пойдет на обед для высокой комиссии и матросов. А поскольку у нас не канибальская россия (так вы говорите что головой ручаетесь? Тогда ваши уши пойдут на холодец), то пара-тройка хряков (баранов) подойдет

Разумеется, если не ерничать, уважаемый коллега, хрюшки или барашки вполне бы подошли. Просто как-то не подумал о таком варианте.

С уважением. Стволяр.

Я бы предложил баранов, но вы меня опередили.

Еще раз простите, что продолжаю играть в циника, но, думаю, в предложенном мной варианте присказка про «семь пудов августейшего мяса» точно обрела бы совсем новый смысл… 😈

Баян. Как много в этом слове))

Вопрос знатокам. Почему французы в него там мало пушек натыкали. Он же по водоизму был почти гарибальдиец, в котором арты в два раза больше.

Наши же заказали разведчика с нормальной скоростью. Сколько пушек заказали — столько и поставили. А какой разведчик из гарибальдийца? Неторопливый броненосец 2 ранга. Другое дело, что в 1 ТОЭ была явная необходимость в нормальных броненосных крейсерах. Лично я бы «Баяна» перевёл в ВОК вместо «Богатыря» и довооружил бы, чем смог. То есть 2-4 палубных 6-дм и (послезнание) 1- 8-дм. И снял бы всё, что мешает этому.

++++++++++ Очень интересный вариант развилки. Если б звёзды так сошлись — такие испытания многое изменили бы в дальнейших событиях. Других способов использования «Гангута» даже в РИ не вижу.

Благодарю, уважаемый коллега. И самому предложенное здесь применение этого броненосцы кажется не то чтобы единственно верным — но крайне близким к таковому.

С уважением. Стволяр.

+++ Прекрасно ув. коллега! Токмо мне требуются 4 девятидюймовки для довооружения «стариков» в 1904г)) А поднимать пушек со дна в то время както не решился))

Главное конечно полза от испытания снарядов, взрывателей и, что не менее важно, систем бронирования. Но позвольте некоторые коррекции во имя реализма.

В ту пору вряд ли кто решится утопить 6Кт стали только «на испытания» снарядов. Кое какой ремонт днища в доке (чтоб дошел до полигона)- ето тоже не дешевое. К тому же без екипажа корабль затонет прежде чем успеют рассмотреть повреждения. А ведь написали

Вот, пусть там и останется, не смогли довлечь до дока. Ведь тогда и впрямь ничего другого с ним сделать нельзя (а не только «дорого» и пр.) Там же снимут с него пушки (прежде всего 9″/35)), дельные вещи… И пусть потом расстреливают, осматривают, снова расстреливают… Под конец можно разобрать на металл (легче всего бронеплиты)

Как то так, ведь и Чесму в 11г. не топили на глубину.

В тексте же прямо сказано, уважаемый коллега — «… в преддверии опытов с броненосца рачительно сняли пригодное к дальнейшему использованию оборудование и почти всю его артиллерию, кроме главного орудия, заменив ее на старые и расстрелянные пушки с других кораблей«. 😉 Для этого и понадобилась его транспортировка в док. Так что будут Вам пушки, будут…. 🙂

Хотя в целом Ваша версия о том, что не смогли снять с камней и там же расстреляли вдрызг — она куда более правдоподобная, чем то, что предложено мной. Даже обидно стало, что до столь очевидной вещи не додумался. 🙁

С уважением. Стволяр.

Уважаемый коллега, хотите 9″ в 35 калибра, куда то пристроить?

Может лучше 9″ перед тем научить стрелять с УВН+35°?

Но лучше в док! Не очень долго зная уважаемого коллегу Стволяра, можно гарантировать что котлы и механизмы найдут своё место в РИФ)

Насколько я представляю, поднять 9-дюймовку на угол возвышения в +35 градусов не позволит конструкция каземата (потолок мешаться будет). Предполагаю что и с казематными 8д/35 будут те же трудности.

«Не очень долго зная уважаемого коллегу Стволяра, можно гарантировать что котлы и механизмы найдут своё место в РИФ)» — как говаривал герой одного мультфильма, я не жадный, я домовитый! 🙂

Кстати, подумав еще раз, что все же выгоднее, сначала в док или расстрелять на месте аварии, в том числе с точки зрения того, что проверяется расстрелом в данной альтернативе, пришел к выводу, что все-таки лучше сначала в док, где спокойно ободрать развалину от всяких полезностей и начерно залатать днище, набив трюмы всякой нетонущей требухой — иначе как проверить, к примеру, что корабль будет тонуть от попаданий в оконечности? Да и будет ли главный пояс как цель над водой после посадки на банку — тоже вопрос. А что касается «утонет — не утонет при стрельбах» — так посылку партий матросов в перерывах между стрельбами для поддержания цели в плавающем виде никто не отменял. Так и с «Чесмой» в реальности, насколько помню, было.

С уважением. Стволяр.

Конечно, забыли? Пост «В бой идут одни старики«- там 9″/35 с канонерок снимал… 🙂

А котлы и механизмы можно и на плесе демонтировать.

А смысл? Если в головах адмиралов 50 каб это максимально допустимая дальность стрельбы боя.

Даже гипотетическая версия АИ Стволяра дает возможность определить, что для фугсов дальность стрельбы не имеет значения, для броненбоев да. Всегда задавался вопросом зачем на тот момент создавали орудия 10″ и 12″ с дальностью стрельбы до 100 каб и 70 каб соответственно, если попадать не могли на таких дистанциях. Где логика мышления адмиралов тех лет?

Если не изменяет память 9″ орудие в 35 кал бросало снаряд на 69 каб, , для тех лет вполне хорошая дальность стрельбы, вот еще бы попадать на ней умели.

Ну это в головах наших адмиралов так оно. А японские адмиралы с самого начала учили своих комендоров попадать на 75 кабельтовых.

«По кораблестроительной части «внезапно» оказалось, что английская схема бронирования с оконечностями, прикрытыми только карапасной палубой, отнюдь не гарантирует от существенных затоплений выше этих самых карапасов даже при не самых крупных по размеру пробоинах в районе ватерлинии – особенно когда водонепроницаемые переборки выше жилой палубы отсутствуют.»

Но ведь у «Гангута» полный пояс. Как смогут определить негодность «английской» схему бронирования. Только при повторном испытании с новыми фугасными снарядами Рудницкого, и то только там, где нет бронирования.

Получается только так.

Уважаемый коллега, у «Гангута» не было полного пояса по ВЛ — была именно английская система с «голыми» оконечностями. Так что в этой части ошибки в тексте нет. На чертежах тоже все сказанное вполне просматривается.

http://tsushima.su/gangutdrawru/

С уважением. Стволяр.

всегда думал, что схема бронирования как на «Александре 2» и «Николае 1». Ну пусть будет по вашему. Тогда наверное так и лучше.

Очевидно, на меня повлияло мнение, что первым по «английской» схеме бронирования был заложен «Наварин», на год позже чем «Гагнут»

Как раз-таки первыми по этой схеме из отечественных броненосцев стали «Гангут» и «Двенадцать Апостолов», заложенные в 1888 году. Или, если смотреть еще шире, то «Адмирал Нахимов» — он при закладке в 1883 году тоже изначально рассматривался как броненосец.

С уважением. Стволяр.

В текст добавлено изображение «здешних» броненосцев типа «Князь Суворов». Ну и тут пусть тоже будет.

А что если поменять местами носовые 12″ и 6″ башни ?

Не, не мой метод. 🙂

Почему? Башня близко расположена к форштевню, повторится история с «Андреем» заливаться будут амбразуры у 12″ башни. Если поменять местами и насколько понимаю это в масштабе, то стволы 12″ орудий будут выступать за нижнюю 6″ башню и ее орудия, ударная волна от выстрела не так сильно будет бить. Важней ведь обеспечить нормальный огонь для главного калибра.

Зато и масса высоко расположенных грузов растет, уважаемый коллега, что не слишком хорошо для остойчивости. Так что тут уж кто чего выбирает… Я, по крайней мере, свой выбор сделал.

С уважением. Стволяр.

Хозяин барин.

А с мореходностью будет как у «Андрея»?

Думаю, если и лучше, то не намного.

Картинку в предыдущем комментарии случайно удалил, поэтому переподвешу здесь.