Попытка модернизации Renault FT, самого массового танка Первой мировой войны, привела к весьма неожиданным результатам. Первоначально французских военных не устраивала только очень низкая скорость, но уже к середине 20-х годов их аппетиты выросли. Теперь в качестве недостатка указывалась тонкая броня, которая не могла противостоять даже крупнокалиберным пулемётам. Итогом стало создание танка Renault NC-1, который оказался на 2 тонны тяжелее и имел более толстую броню, но был при этом более чем в 2 раза быстрее. Танк вполне мог стать удачной заменой для Renault FT, но аппетиты французских военных снова выросли, что привело к созданию новой машины на его основе, Renault D1.

Содержание:

Сомнительно лёгкий

Отчасти на военных повлияла программа разработки 30-тонного среднего танка, известного как Char B. В её рамках Renault и Schneider начали совместную разработку машины, получившей обозначение SR (Schneider-Renault). Изготовленные в 1924 году танки SRA (Schneider-Renault A, он же Renault JZ) и SRB (Schneider-Renault B) были очень похожи. На оба танка устанавливалась разработанная Schneider литая башня, в которой находилось два пулемёта Hotchkiss. Идея со спаренной установкой французским военным понравилась, поскольку огневая мощь танка удваивалась. То, что такая система заметно усложняет жизнь командиру, который был одновременно также и наводчиком, и заряжающим, во внимание не принималось. Навязчивая идея с двумя пулемётами в башне кружила французам голову до середины 30-х.

В 1926 году командование французской пехоты пересмотрело требования на лёгкий танк сопровождения пехоты. Согласно им, толщина брони увеличивалась до 30 мм, а боевая масса – до 12 тонн. В качестве вооружения предусматривалась либо спарка пулемётов, либо 47-мм пушка. Таким образом, танки семейства Renault NC, предполагавшиеся в качестве замены для Renault FT, оказывались не у дел. Надо сказать, что Renault изначально попыталась реализовать двухпулемётную установку, используя башню Renault FT. В справочнике «Танки», изданном в Мюнхене в 1935 и переведённом у нас в 1936 году, танк с такой башней ошибочно назван Renault NC-2. Указывалось, что эти танки производятся серийно и даже поставляются на экспорт, но это не соответствует действительности.

Другой линией развития стал танк, который ошибочно идентифицируют как Renault D3. На самом деле это был опытный NC-1, который переделали для обкатки новой ходовой части и испытания башни. Появившаяся в 1930 году конструкция, обозначавшаяся как Renault NC-1 STCC, получила модифицированную ходовую часть, разработанную капитаном Балландом (Marie Adrien Joseph Balland). Название STCC обозначало техническую секцию по танкам (section technique des chars de combat), где, собственно говоря, Балланд и трудился. Помимо переделанной ходовой части, Renault NC-1 STCC отличался башней, перекочевавшей на него с первого опытного образца Char B, построенного в 1929 году. Башня разработки Schneider несколько поменяла форму, а также получила командирскую смотровую башенку. Машина так и осталась не более чем экспериментом, поскольку к тому времени Renault уже вела работы над более перспективной моделью.

Разработка танка, изначально получившего обозначение Renault NC-3, началась в январе 1927 года. Первоначально речь шла о том, чтобы просто усилить бронирование, но уже вскоре конструкцию корпуса пришлось заметно переделывать. Дело в том, что STCC захотела установить в танк ещё и рацию. В корпус она теоретически влезала, но делать командира-наводчика ещё и радистом военные посчитали верхом садизма. В результате экипаж вырос до 3 человек, но посадить радиста в башню не удалось. Самым разумным решением стало расширение корпуса на 38 см, при этом место механика-водителя сместили влево, а радиста посадили справа.

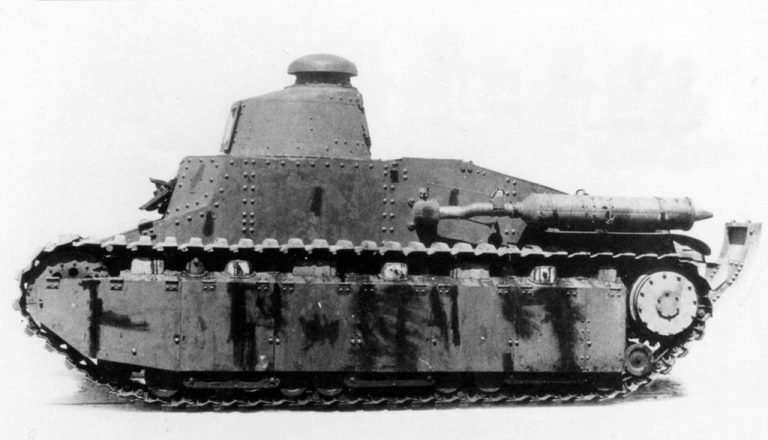

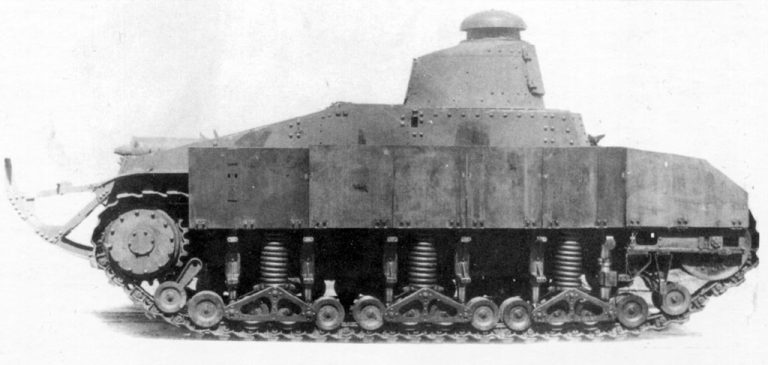

Одновременно корпус пришлось удлинять на 18 см, поскольку увеличившаяся масса танка требовала установки более мощного двигателя. Чтобы водитель не скучал, справа от него установили курсовой пулемёт. Пулемёт был фиксированный по горизонтали, но существовала возможность его наводки вверх-вниз. Специальный хвост для улучшения характеристик прохождения через широкие траншеи сохранился. Вместе с ним длина Renault NC-3 вырастала до 5,3 метра.

Ходовая часть у нового танка по сравнению с NC-1 изменилась мало. Вместе с тем, её прикрыли съёмными экранами, предохраняющими от вражеских пуль и осколков. Несмотря на заметно выросшую массу и ряд изменений, исходная машина в NC-3 вполне угадывалась. Опытный экземпляр нового пехотного танка вышел на испытания в 1928 году, правда, под названием NC-3 просуществовал недолго. Вскоре он получил обозначение D1, с которым его знают и поныне. Вместе с тем, в документах Renault эта машина проходит как Renault UT или TY.

Головная боль

Испытания, которые закончились в октябре 1929 года, в целом показали правильность избранного для модернизации направления. Первоначально на танк ставился 65-сильный двигатель, но его явно не хватало. Уже на танках заказа 1930 года силовую установку заменили. Более мощный 6-литровый мотор Renault 25 CV мощностью 74 лошадиных силы вернул подвижность 14-тонной машины к уровню NC-1. Благодаря усиленному бронированию D1 получил надёжную защиту от крупнокалиберных пулемётов, да и противотанковые пушки в то время 30 мм пробить не могли. Решение о заказе первых 10 машин для войсковых испытаний было принято уже в марте 1929 года, ещё до завершения тестов.

Вместе с тем, была у танка одна, но очень существенная проблема. Дело в том, что на испытания опытный D1 вышел с башней от Renault FT. Под требования пехотного командования она не подходила, поскольку ни два пулемёта, ни 47-мм пушку в неё поставить было невозможно. Нюанс заключался в том, что Schneider и STCC всё ещё занимались проектированием новой башни, и на момент подписания контракта на изготовление 10 танков установочной партии в металле «голов» для них просто не существовало. Больше того, проектированием башни занималось другое ведомство, которое с Renault не контактировало.

В результате выпущенные машины также пришлось комплектовать башнями от Renault FT. Поскольку диаметр башенных погонов совпадал, заменить попозже старую башню на новую труда не составляло. Первый D1 поступил в 503 танковый полк в мае 1931 года, поставки всей установочной партии закончились в ноябре. Ещё раньше, 23 декабря 1930 года, был заключён новый контракт на поставку 70 танков, и их также пришлось комплектовать башнями от Renault FT.

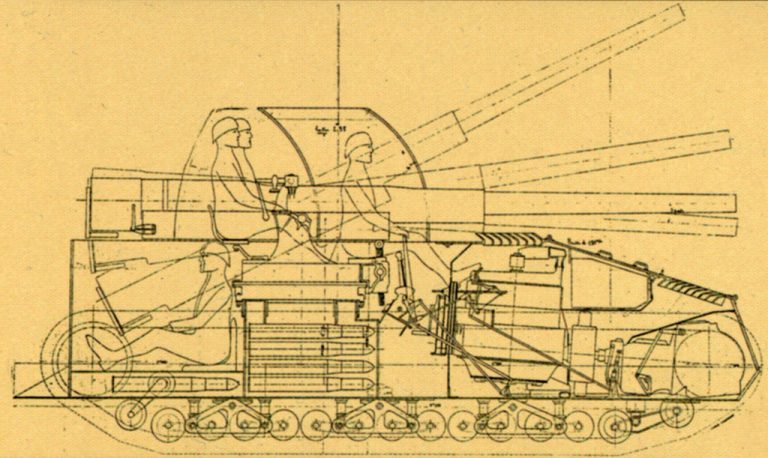

Одновременно на базе танка было разработано ещё несколько машин. В 1930 году была спроектирована самоходная установка, которую предполагалось вооружить пушкой калибра 82 мм. Что это была за пушка, пока неизвестно. Исходное шасси в этой машине использовалось без изменений, а пушку устанавливали казенной частью вперёд, что позволяло оставить систему в габаритах танка. По сравнению с Char D1 масса самоходной установки снижалась с 14 до 12 тонн, так что вопросов насчёт подвижности не возникало. Экипаж САУ составлял 5 человек. При стрельбе механик-водитель должен был находиться вне машины.

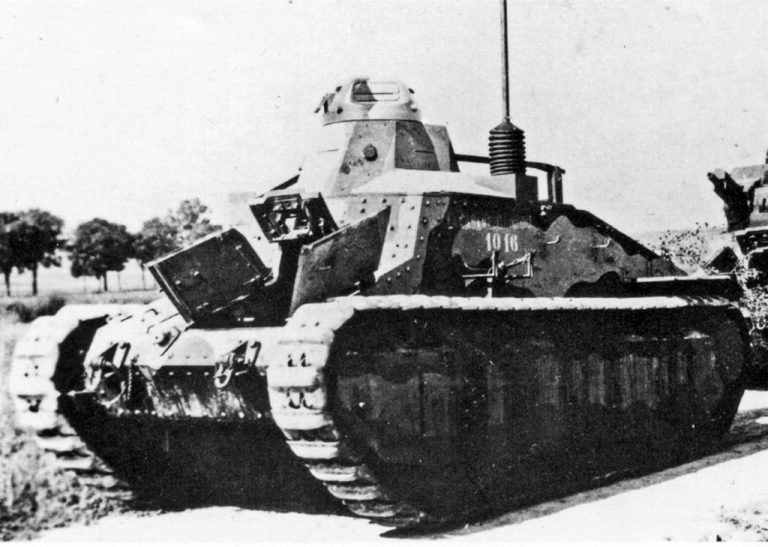

Предполагалось, что эта самоходная установка будет входить в состав подвижной обороны Линии Мажино. В 1932 году проект был закрыт, хотя принципиальная возможность постройки такой машины была. Ещё одним проектом стала машина для артиллерийских наблюдателей. В этом варианте с танка просто снимали башню и ставили рубку с наблюдательной башенкой. Один такой мобильный командный пункт изготовили из танка с номером 1016.

Башня для нового танка, которую обозначили ST1, была изготовлена в 1930 году. Schneider не стала искать сложных путей и взяла за основу башню для опытного Char B. Изменения свелись к замене правого пулемёта на 47-мм пушку, а вместо смотровой башенки в крыше появился люк. На то, от какой машины Schneider взяла башню, красноречиво указывает толщина её брони – 40 мм, то есть больше, чем у корпуса.

Отчасти командиру D1 повезло, поскольку вместо Hotchkiss в башне появился пулемёт MAC Mle.1931, который был более компактным и имел гораздо более удобные для перезарядки короба. Тем не менее, соседство пулемёта и пушки в башне с диаметром погона Renault FT, даже максимально разнесённых друг от друга, не обещало командиру танка лёгкой жизни.

Опытную башню установили на танк с серийным номером 003. Достаточно быстро выяснилось, что центр тяжести в ней сместился вперёд со всеми вытекающими последствиями. Единственным способом решить проблему стала установка в кормовой части большого противовеса. Впрочем, и это не оказалось полноценным решением проблемы, хотя после установки противовеса последовал заказ на 10 таких башен. Поставили их как на танки установочной партии, так и на машины заказа 1930 года. В войсках эти башни, поступившие в 1932 году, раскритиковали, поскольку установка противовеса никак не могла скомпенсировать ужасную тесноту. Люк в крыше оказался сомнительным достоинством, поскольку пользоваться им было неудобно.

Собрав массу нелестных отзывов из войск, Schneider и STCC принялись разрабатывать другую башню. Взяв за основу ST1, инженеры Schneider немного увеличили её объём в кормовой части, вернули на место смотровую башенку и слегка переработали установку вооружения. Чтобы подстраховаться, было решено изготовить две башни (ST2 и ST3), немного отличавшихся друг от друга. Обе башни изготовили в 1933 году и направили в многострадальный 503-й танковый полк.

В процессе эксплуатации выяснилось, что башня явно лучше ST1, поскольку места внутри стало больше, да и противовес для неё уже не требовался. Башню приняли на вооружение в октябре 1933 года, но реальные поставки начались только в 1936 году. Между тем, 12 июня 1932 года было заказана новая партия из 30 D1, а 16 октября 1933 года военные заказали ещё 50 штук. Последние танки поступили в войска в мае 1935 года. Таким образом, довести танки до утвержденной конфигурации удалось только спустя год после окончания их производства!

Хотя новая башня и получилась лучше прежней, особо обольщаться по этому поводу не следовало. Смотровую башенку на неё поставили, но пользоваться ей оказалось крайне неудобно. Места внутри стало больше, но всё равно командиру D1 вряд ли можно было позавидовать. Кроме того, в открытом положении кормовой люк, через который командир попадал в башню, задевал рамочную антенну. Проблему удалось решить уже в ходе эксплуатации.

Боец второй линии

Помимо 503-го танкового полка, где проходили испытания танка, Char D1 поступали на вооружение в 507, 508 и 510 полки. В каждой из этих частей находился батальон таких танков, включавший 45 машин. Как часто бывает с первенцами, машину преследовали многочисленные дефекты. Новинка нещадно эксплуатировалась, поскольку на ней отрабатывалась новая тактика ведения боевых действий. О том, насколько интенсивно шла эксплуатация, красноречиво говорят следующие цифры. В 1934 году из 110 танков, имевшихся в наличии, только 31 был технически исправен. 62 D1 оказались сломанными или проходили капитальный ремонт, ещё 17 танков находилось в «уставшем» состоянии.

Ситуация усугублялась тем, что танки продолжали эксплуатироваться со старыми башнями от Renault FT. Когда в 1936 году на них стали ставить, наконец, башни ST2, возникла масса проблем, поскольку укладки снарядов были рассчитаны на 37-мм пушки. К слову, появление башни ST2 совсем не означало, что тесные и неудобные ST1 заменят. Они так и остались на танках, которые позже передали в тренировочные подразделения. Информация о том, что к началу Второй мировой войны эти башни заменили на более новые, не соответствует действительности. Да и какой был в этом смысл, если уже в 1937 году на D1 военные стали смотреть с обоснованным сомнением. К тому моменту бронирование в 30 мм выглядело недостаточным, да и остальные характеристики указывали на то, что танк стремительно устаревал.

При этом снимать D1 с вооружения никто не собирался, несмотря на все его проблемы. Франция не могла себе позволить моментально сменить парк бронетанковой техники. Да, D1 уже не годился для боёв в Европе, но у Франции было множество колоний. Именно туда и «сослали» устаревающие машины. В конце 1937 года в Тунисе сформировали 61-й, 65-й и 67-й танковые батальоны, куда и направили 145 танков. Местом их дислокации стал город Бизерта.

Появление этих машин в Тунисе было не случайным: «сослав» D1 из Европы, Франция значительно усилила своё военное присутствие в регионе, ситуация в котором потихоньку накалялась. Политика «внутреннего итальянского моря», которую реализовывал режим Муссолини, не могла не беспокоить Францию. Появление почти полутора сотен танков со вполне конкурентоспособными даже для второй половины 30-х годов вооружением и бронированием должно было остудить пыл итальянского диктатора.

Об устаревших танках в Африке французы вспомнили в конце мая 1940 года, когда немцы прорвали франко-английскую оборону и стремительно продвигались вглубь французской территории. 29 мая началась погрузка 67-го батальона, а уже 2 июня это подразделение под командованием капитана Вальто (Valleteau) приступило к разгрузке в Марселе. На фронт батальон отправился 9 июня. Два дня спустя он разгрузился в Сент-Мену в Шампани. Задачей батальона стало прикрытие отхода 5-го смешанного сенегальского пехотного полка и 6-й колониальной дивизии.

В бой танки вступили днём 12 июня. 2-я рота в 15:50 выдвинулась в сторону Сюипа, чтобы остановить продвижение немецких войск. В течение четырёх часов экипажам D1 пришлось воевать в одиночку против немецкой пехоты, обороняя Сюип. Ситуация осложнялась тем, что у немцев в достатке имелись противотанковые пушки. Практически каждый танк получил по нескольку попаданий. Башни немцам пробить так и не удалось, но многие танкисты оказались посечены осколками разбитых стеклоблоков. Подобные повреждения получили 11 танков роты. 3-я рота, действовавшая в районе Суэна, попала под огонь немецкой противотанковой артиллерии и потеряла 7 танков.

На следующий день 1-я и 2-я роты прикрывали отход 6-й колониальной дивизии в районе Сент-Мену. Тогда же состоялась и первая встреча с немецкими танками. Несмотря на то что по состоянию на 1940 год D1 выглядел морально устаревшим, на деле толку от него оказалось куда больше, чем от более современных французских лёгких танков. Прежде всего, это касается вооружения. Короткоствольная 47-мм пушка SA 34 оказалась значительно более эффективной, чем даже длинноствольная 37-мм пушка SA 38, которую, впрочем, имели далеко не все лёгкие танки. Для неё броня немецких танков, достигавшая толщины 30 мм, не представляла особых проблем. По бронированию же созданный по спецификациям 1926 года D1 и лёгкие танки конца 30-х годов оказались примерно равнозначными.

В результате встреча устаревших французских машин с противником закончилась тем, что немцы были вынуждены отойти. Правда, число танков во 2-й роте по итогам боёв сократилось до 4, и все они имели различные повреждения. Последняя машина роты была потеряна на следующий день. В это же время, потеряла свои танки и 3-я рота, попавшая в засаду. Что касается 1-й роты, то она в основном теряла свои машины из-за технических неисправностей и отсутствия запчастей. Тем не менее, её машины тоже повоевали. В ночь с 15 на 16 июня два уцелевших D1 участвовали в отражении немецкой атаки, а на следующий день влились в состав 43-го танкового, вооружённого Renault R 35. Правда, по причине неисправностей эти танки были в составе 43 BCC очень недолго.

На этом боевая карьера Char D1 не закончилась.

Согласно имеющимся данным, немцам досталось 18 танков, которые были переименованы в Panzerkampfwagen D1 732(f), но реально их не использовали даже как учебные танки. Слишком изношенная матчасть, ещё и повреждённая в ходе боёв, не оставляла никаких шансов на её дальнейшее боевое применение. В число немецких трофеев попали и машины из учебных частей с башнями ST1, которые как боевые вовсе ни на что не годились.

Совсем иная ситуация складывалась в Африке. Из 107 танков, оставшихся в Тунисе, 77 машин после капитуляции Франции были отправлены на склады, где их разместили под контролем итальянцев. Ещё 10 танков были в таком состоянии, что их за боевые единицы не посчитали. Оставшиеся же 20 танков французы смогли незаметно перевезти в Алжир. Летом 1941 года, после нескольких попыток, французам удалось уговорить итальянцев разблокировать 62 D1, которые тоже направили в Алжир. Там их включили в состав нескольких полков RCA (Régiment de Chasseurs d’Afrique, то есть «полк африканских охотников»), подчинявшегося кавалерии. 2-й RCA, дислоцировавшийся в Оране, фактически являлся 65-м танковым батальоном. Таким образом, французы восстановили в полном размере целый танковый батальон.

4-й RCA дислоцировался в Тунисе, в его составе находилось 15 танков. 5-й RCA, находившийся в Алжире, по официальным данным, имел 15 танков, но там же имелись и 20 D1, которые французы припрятали.

Через два с лишним года после боёв в Шампани D1 пришлось снова повоевать. 9 ноября 1942 года американцы начали операцию «Факел», в ходе которой высадились неподалёку от Орана. Одной из приоритетных целей для американских сил был аэродром Тафару. Здесь 601-й батальон истребителей танков, вооружённый 75-мм полугусеничными истребителями танков M3 GMC, по отчётам американцев, вступил в бой с французскими Renault R 35.

На самом деле это были D1 из 2-го RCA. Бой оказался неравным, поскольку 75-мм пушки M3 GMC могли поражать французские машины на запредельных для тех дистанциях. Тем не менее, 601-й батальон потерял одну M3 GMC, кроме того, оказался потерян один Light Tank M3A1. Потери французов оказались не в пример большими – 14 D1, фактически полная рота. Повреждённых машин оказалось ещё больше, поскольку когда вскоре остатки 2-го RCA влились в части, воевавшие уже на стороне Союзников, боеспособных танков в нём оказалось всего 10 штук.

Примерно в это же время 4-й RCA в Тунисе оказался между молотом и наковальней. Хотя вишистская Франция находилась в состоянии нейтралитета, немцы из Африканского корпуса стали требовать перехода её войск под их управление, и в это же время на горизонте появились англичане. Долго такая дипломатия продолжаться не могла, и 19 ноября 4-й RCA начал боевые действия против немцев. Обороняясь, французские подразделения стали постепенно отступать, и тут им на помощь подоспели британские коммандос. Вплоть до февраля 1943 года 4-й RCA принимал участие в боевых действиях.

Пришлось повоевать и 5-му RCA, который вёл боевые действия в гористых районах Туниса. В конце февраля 1943 года изношенной до предела матчасти во французских полках пришли на смену английские Valentine. К концу африканской кампании во французских частях осталось всего 10 танков D1, которые свели в охранное подразделение EPSM, подчинявшееся военно-морским силам.

Несмотря на то что уже к середине 30-х годов D1 выглядел устаревшим, итоги его боевого применения оказались весьма неожиданными. Стоит признать, что концепция, принятая французским пехотным командованием в середине 20-х годов, оказалась верной. Даже со всеми своими недостатками он оказался вполне неплохим пехотным танком. Ближайшим его аналогом был английский Valentine, который несколько превосходил D1 по бронированию и скорости, но был хуже вооружён. Увы, в начале 30-х французы сделали ставку на совсем другие машины.

Источник — https://warspot.ru/6248-renault-ft-na-steroidah

Бред какой-то.

Бред какой-то.

Покровский был в курсе начала

Покровский был в курсе начала опытов (экспериментов) по летающим торпедам с радиосистемами управления. Вполне приличный уровень прогностики: в чем принципиальное отличие описанного им корабля от пр.59?

Начало-то, конечно, лучше не читать

Статья от 1936 года-это уже о

Статья от 1936 года-это уже о многом говорит. Думали о войне, искали пути. По-моему, ещё даже ТЗ на "Редут"ы ещё не было.

Ну это как-то

Ну это как-то скомкано.

Статья про ракеты вместе со статьёй о ХЗЧ.

А что такое хзч?

А что такое хзч?

С первой буквы слова на

С первой буквы слова на заборах пишутся.

В целом же-субботняя расслабуха (см. выше).

Хрен Знает Что.

Хрен Знает Что.

Хрен Знает Что.

Ну да.

Вот

Хрен Знает Что.

Ну да.

Вот только ракеты, ПЛА и подводные платформы имеют здесь исключительно

вспомогательное значение — как носители.

Согласен. После упоминания

Согласен. После упоминания "Энергии ниоткуда" можно не читать… На торрентах видел фильмы с аналогичным названием где учат делать однополюсные магниты. Чуть не помер со смеху. Ну вот, началось.

Коллега, опытам Толмена и

Коллега, опытам Толмена и Стюарта уже почти сто лет. Всё там можно измерить и проанализировать.

http://college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph12/theory.html

При торможении вращающейся катушки на каждый носитель зарядаe действует тормозящая сила  которая играет роль сторонней силы, то есть силы неэлектрического происхождения. Сторонняя сила, отнесенная к единице заряда, по определению является напряженностью

которая играет роль сторонней силы, то есть силы неэлектрического происхождения. Сторонняя сила, отнесенная к единице заряда, по определению является напряженностью Eст поля сторонних сил:

Следовательно, в цепи при торможении катушки возникает электродвижущая сила , равная

, равная

где

ЗдесьI – мгновенное значение силы тока в катушке, R – полное сопротивление цепи, υ0 – начальная линейная скорость проволоки.

Отсюда удельный зарядe / m свободных носителей тока в металлах равен:

Все величины, входящие в правую часть этого соотношения, можно измерить. На основании результатов опытов Толмена и Стюарта было установлено, что носители свободного заряда в металлах имеют отрицательный знак, а отношение заряда носителя к его массе близко к удельному заряду электрона, полученному из других опытов. Так было установлено, что носителями свободных зарядов в металлах являются электроны.

Не уподобляйтесь коллеге Фонцеппелину, готовому взгромоздить на крейсер две ЗГ РЛС.

Очередной торсиощник.

Очередной торсиощник. Надеется выманить из минобороны деньги на масштабный проект, и продемонстрировать чудеса в их освоении.

Очередной торсиощник.

Это Вы

Очередной торсиощник.

Это Вы о чём? Будьте корректны.

И какое отношение опыты

И какое отношение опыты Толмена и Стюарта имеют к высшеизложенной фигне?

Коллега Kalambur,

Коллега Kalambur, однополюсные магниты это магнитные монополи, псевдомагнитные монополи были получены группой ученых при работе на ускорителе года 4 назад.

Кстати магнитные монополи можно использовать в качестве оружия — при контакте с материей магнитные монополи аннигилируют и в отличие от антивещества это читсая аннигиляция.

Кстати магнитные монополи

Все бы хорошо, но магнитный монополь пока что гипотетическая частица даже в большей степени чем бозон Хиггса.

Для понимания абсурдности

Для понимания абсурдности поиска магнитного монополя необходимо понимание, что магнитное поле является мнимой, дополняющей по отношению к электрическому, сущностью. Все факты для этого понимания есть, и давно прописаны в учебниках, а самого понимания на формальном уровне — нет, и это очередной плановый тупик данной области.

Не обижайте Поля. Поль

Не обижайте Поля. Поль сказал, Поль написал. Дирак любил математическую красоту, а диполь приносит её. Может и прав оказался. (Хотя это сомнительно.)

Никоим образом наблюдаемая

Никоим образом наблюдаемая физическая реальность не может обидеть красоту математических абстракций, ни Поля, ни монополя, ни многополя с мультихвостиком и всех их друзей.

Мультихвостик как основа

Мультихвостик как основа бытия?

Это Вы опять про нейронные сети, коллега?

Да, да. Я-то приберегал это к

Да, да. Я-то приберегал это к теме "Кирпичные компьютеры древних греков"…

Когда-нибудь у нас будут ИГР

Когда-нибудь у нас будут ИГР — Имперские Галактические Разрушители!!!

№7, 2008 год Доктор №7, 2008 год Доктор физико-математических наук В. ТЕЛЬНОВ, главный научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. В 1998 году журнал опубликовал статью доктора технических наук академика Российской академии ракетно-артиллерийских наук В. В. Яворского «Энергия из “ниоткуда”» (см. «Наука и жизнь» № 10, 1998 г.). В ней сообщалось о загадочном эффекте взаимодействия бронебойных снарядов без взрывчатки со стальной плитой. Из экспериментов следовало, что количество выделяемого тепла больше кинетической энергии снаряда. Не ставя под сомнение закон сохранения энергии, автор задал вопрос: откуда берётся «лишняя» энергия? Объяснение было дано в статье доктора технических наук, профессора МГТУ им. Н. Э. Баумана М. Марахтанова и аспиранта Калифорнийского университета (г. Беркли, США) А. Марахтанова (см. «Наука и жизнь» № 4, 2002 г.). По их мнению, причина явления заключается в том, что при ударе о броню электроны начинают двигаться относительно ионов, их способность «склеивать» ионы уменьшается и снаряд разлетается за счёт кулоновского расталкивания ионов. При этом выделяется энергия, равная энергии связи в металле. В подтверждение теории авторы провели опыты по пропусканию токов большой плотности по охлаждаемому проводнику, показывающие, что для высвобождения энергии связи в вольфраме нужно совершить работу, составляющую всего 1/2000 энергии связи! В предлагаемых мной заметках показано, что… Подробнее »

1) Похоже, в творческом

1) Похоже, в творческом запале борьбы с "мракобесием" доктор Тельнов тоже хлебнул белого австралийского.

Как ещё понять его утверждение, что железо на воздухе не горит? Ещё как горит!!!

Белым ослепительным пламенем. Не раз наблюдал.

И причём тут "вечные двигатели", если речь идёт об изучении обнаруженного эффекта в рамках закона сохранения энергии?

Поэтому и свелось всё в конце:"…К счастью, ситуация не безнадежна…проекты, содержащие различного рода «революционные» научные идеи, должны проходить экспертизу в РАН. "

2) Виноват, что не смог вставить видео: речь шла о разрабатываемой в НИИ ЭМ-пушке как средстве борьбы с юсовской железякой. Постараюсь просто дать ссылку на первоисточник.

http://avia.mirtesen.ru/blog/43755832310/YUSOVSKOE-GIPERZVUKOVOE-ZUBILO

И причём тут «вечные И причём тут "вечные двигатели", если речь идёт об изучении обнаруженного эффекта в рамках закона сохранения энергии? Речь именно о вечном двигателе, т.к. энергия при разрушении металла выделяться не может. Она поглощается. Все эти факты позволяют заметить следующие закономерности. Во-первых, движение металлических тел в обоих случаях заканчивается ударом о твердую преграду. Во-вторых, если их скорость до удара была меньше некоторой величины, ничего особенного не происходило, но если больше, то при ударе либо выделялась лишняя теплота, либо тело взрывалось. Нам удалось понять причину этого странного явления и обнаружить неизвестное ранее свойство металла. Структурной основой любого металла служит жесткая кристаллическая решетка, узлы которой заняты положительными ионами. Пространство между ними заполнено почти свободными отрицательными электронами, хаотическое движение которых напоминает обычный газ. Решетка сохраняет свою форму только благодаря энергии металлической связи, существующей между этими разноименно заряженными частицами. Под энергией связи подразумевают энергию, которая требуется для сублимации или разделения твердого тела на отдельные нейтральные атомы при его исходной температуре 0 К. Электростатические силы притягивают ионы к электронам, и можно сказать, что электронный газ, как клей, скрепляет решетку. Пока существует металлическая связь, оба сорта частиц пребывают в энергетическом равновесии. Для его нарушения, говорит теория твердого тела, необходимо, "чтобы кинетическая энергия системы… Подробнее »

Предлагаю взять мораторий на

Предлагаю взять мораторий на определения типа "наукообразная глупость".

В момент столкновения отдельные части снаряда находятся в РАЗНОМ состоянии и ведут себя ПО-РАЗНОМУ. Не может снаряд и одномоментно превратиться в несжимаемую жидкость.

Вполне возможен и эффект наподобие этого( волновой фронт излучения Черенкова):

Нет, я, конечно пил чудесное

Нет, я, конечно пил чудесное "Misty Mooring", что в вольном переводе означает "Таинственная Бухта", но что-то число таинственности начинает зашкаливать.

Вот каким образом эффект Вавилова-Черенкова (т.е. излучение электромагнитных волн высокоскоростной заряженной частицей при пролёте в диэлектрике) притянут за уши к вопросу:

Взрываются ли металлы без электронов или нет?

Я уже оставлю в стороне загадочный для меня вопрос: куда эти электроны девались при ударе? Или почему Ферми-газ называют "клеем"? Степень таинственности становится невыносимой. Я вроде не проваливался в кроличью нору. А до тех пор я буду считать, что "взрыв металла" — это наукообразная глупость, в целом понятная любому, кто знает чем кинетическая энергия отличается от потенциальной ямы.

С объяснением авторов я не

С объяснением авторов я не согласен, но что-то явно происходит.

Напоминает ситуацию с тепловыми двигателями, и с электрическими, назад лет двести.

Академия уверяет, что бред.

При этом кое-что уже работает.

А извозчики вообще против.

Коллега, Вы мне уже

Коллега, Вы мне уже подбросили наследие "Электросилы"…

С тем-то разобраться, а тут ещё и кинематика с динамикой….

🙁

А вдогонку?

А вдогонку? http://www.eprussia.ru/tech/articles/209.htm Для полноты и рамка от картины.

Мда, половину Роспатента

Мда, половину Роспатента нужно развесить на деревьях за попустительство мошенникам. А может и весь. Ну кто разрешил патентовать "бумажки"?

Разумеется, никаких патентов международных у них нет. Т.к. патентовать нечего.

понятная любому, кто знает

понятная любому, кто знает чем кинетическая энергия отличается от потенциальной ямы.

Ох, не хотел я, коллега Каламбур, влезать дебри молекулярно-кинетической теории

(ну не давали мне в ВВМУЗе сопромата !), и , всё-таки, с Вашей подачи, придётся в этом безобразии разобраться. Пожалуй, это будет отдельная статья-обзор.

Теории на скоростях >4 км/час толком-то и нет. Надеюсь на вашу помощь советами.

Советую:

Николаев «Ракета

Советую:

Николаев "Ракета против ракеты" 1963-й год, там целая глава посвящена этому. В разделе "Исследования новых методов поражения ракет: столкновения с твёрдыми частицами". Книга написана по материалам зарубежной печати, что великолепно, я считаю. В ходе опытов в 1957-м стреляли пластмассовыми шариками (и металлическими, но нам интересна пластмасса) со скоростями от 3000 до 5000 метров в секунду. На скорости 3800 м/с ПЛАСТМАССОВЫЕ шарики "взрывались". ??? Очередной взрыв металла? Взрыв происходит по причине энергетического насыщения в момент выстрела. Просто ускоряется снаряд МЕДЛЕННЕЕ (с меньшим ускорением), чем тормозится о мишень. И энергия аккуратно упаковывается в него, а не разносит на части.

3800*3800/2=7,2 МДж/кг

Для сравнения. Энергия сгорания кг топлива от 3 (порох) до 43 (бензины) МДж. Динамит — 5,4, Тротил — 4,3. Почему бы стальному снаряду на такой скорости не бабахнуть бомбой? "Лишняя энергия" относится к куда меньшим скоростям, сняряды летают на скоростях около 2000 м/с, и банальному горению снаряда и брони, т.к. теплопроводность металла огромна, то сгорает немного.

Не тратьте своего времени (и чужого) на это сомнительное чудо природы.

Интересно, но внимательное

Интересно, но внимательное прочтение описаний опытов, приведённых у М.Н. Николаева

в книгах "Снаряд против снаряда" и "Ракета против ракеты" не только до конца не проясняют ситуацию, а скорее добавляют новые вопросы (чуть позже попробую их правильнее "разнести").

Как я понимаю, эксперименты не закончились 60-ми.

Например, вот очередная "радость":

http://www.membrana.ru/particle/16629

Американский военно-морской флот обзавёлся новым композитным материалом, который значительно увеличивает поражающую способность боевых зарядов.

Военные инженеры из Управления военно-морских исследований США (Office of Naval Research) придумали «обувать» головную часть боеголовок не в обычную сталь, а в высокоплотные реактивные материалы (High-Density Reactive Materials — HDRM).

Новый материал разрабатывали больше десяти лет, он представляет собой смесь металлов и полимеров. При этом по плотности он сопоставим с мягкой сталью, а по прочности — с алюминиевыми сплавами, сообщает BBC.

Если раньше оболочка боевых снарядов не выполняла никакой отдельной функции, кроме несущей, то теперь и сама она – часть заряда взрывчатого вещества. Когда снаряд соприкасается с целью, происходит колоссальный нагрев HDRM. В результате начинается реакция, в ходе которой высвобождается такое количество (химической) энергии, что сразу же достигается полное поражение цели (catastrophic kill).

PS Весьма интересно ознакомиться с комментариями к этой "задумке".

Поддерживаю предыдущего

Поддерживаю предыдущего оратора, мембрана пишет бредбери, всего лишь вариация осколочной рубашки и ВВ. За океаном снова родили вчерашний и позавчерашний день.

Вброс такого рода инфы-как

Вброс такого рода инфы-как пробный камешек,-либо игра на нервах либо развод.

По-моему, Сердюков с Макаровым и рады бы обманываться (это я о борьбе с астероидами), да неожиданно стулья под ними зашатались. Такой гешефт пропадает!!!

Работа этих господ, во главе

Работа этих господ, во главе с руководством, квалифицируется вполне прозрачно, благо прошло более чем достаточно времени. По всему фронту, без исключений. Вот опять пляски по байкальской нитроцеллюлозе. Аукцион уничтожения.

Мембрана пишет бредни, или

Мембрана пишет бредни, или военные, которые по секрету рассказали о новом материале не поняли как это работает. Всё давно известно и понятно. Если раньше оболочка ракеты не выполняла роль осколочной рубашки, то теперь будет. Разумно. Точка. Если они додумались как сделать осколки ещё и горючими — то это довольно сильно. Но преувеличивать их мощь не стоит. В основе какие-нибудь лёгкие металлы, магний, порошковый алюминий, в пластиковой матрице.

Плюс учтите, банальная пропаганда. Сколько лет грозили всем авиалазерами? Теперь окончательно признались — астрономически дорогая и бессмысленная затея.

Ситуация для USA, полагаю: и

Ситуация для USA, полагаю: и хочется, и колется…

Похоже, точка невозврата к ситуации тотального контроля над миром либо пройдена, либо это скоро случится.

Количество "хотелок" будет тогда резко сокращаться.

1) Мне как-то больше нравится

1) Мне как-то больше нравится перевести "Misty Mooring" в "Туманную стоянку".

Не настаиваю на своём варианте.

2) Ссылка на эффект Вавилова-Черенкова — это всего лишь ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что ВОЗМОЖНО здесь присутствует эффект, чем-то напоминающий черенковский.

3)Установленные факты: наличие апериодических процессов в условиях нестационарной теплопроводности и возникновение ЭДС для момента встречи снаряд-броня.

Как это влияет на процесс разрушения снаряда — вопрос исследований.

Спасибо за поднятую

Спасибо за поднятую тему, коллега!

В поддержку: "Согласно буквальному трактованию положений Договора СНВ-3, РН системы «Арклайт», которые планируется размещать в первую очередь на подводных лодках, как это ни странно, не могут относиться к классу БРПЛ. А потому они напрямую не являются объектом действия данного договора." http://alternate-politics.info/content/globalnyi_udar_v_deistvii

Вы правы. Не зря ведь автор

Вы правы. Не зря ведь автор статьи подчеркнул, что УСПЕШНОЕ испытание под новую стратегическую программу-это большая головная боль для нас.

Коллега Andriuha077, почему

Коллега Andriuha077, почему абсурдности? Учеными были получены псевдомагнитные монополи.

Я бы даже

Я бы даже сказал, псевдополучены, коллега. Что-то иное — ссылку.

Единственное, что

Единственное, что попалось(вряд ли из этого можно смастерить оружие, хотя кто его знает…):

Библиотека 5баллов.ru

Монопольный источник потенциального магнитного поля.

Кузнецов Ю.Н.

google: Монопольный источник

google: Монопольный источник потенциального магнитного поля.Кузнецов Ю.Н. site:5ballov.qip.ru

Что могу об этом сказать: если "ЕГЭ будет совершенствоваться" в эту сторону и дальше, то науке снова настанет конец, зато псевдоучёные станут цвести; разместят ангелов на острие иглы, войдут с ними в контакт, и те велят сжечь тысячи колдунов и ведьм, поклоняться кровавым жертвам и принимать садо-мазо-позы в общественных местах, заливая внутрь наружные средства дезинфекции.

К чему это я, какая ерунда. Просто игра математических абстракций, приложенная не к месту. Папка "м.монополи)))" пополнилась, спасибо!

Скорее всего речь идёт о

Скорее всего речь идёт о виртуальных частицах для вычислений. Виртуальные частицы — модель удобная, но некоторые забывают, что это лишь математика. Вот уже и вакуум пытаются представить как набор виртуальных частиц.