Юрий Пашолок. Большая модернизация МС-1

Легкий танк сопровождения Т-19, который должен был сменить в производстве Т-18 (МС-1)

После того, как в 1920-1921 годах выпустили серию из 15 танков сопровождения «Рено-русский», на 7 лет выпуск собственных танков заморозили. Связано это оказалось, прежде всего, с требования Красной Армии к танкам. Сормовский завод, в принципе, мог производить данные танки и дальше, но никакого глубинного смысла в этом не наблюдалось. Дело в том, что «Рено-русский», аналогично своему прародителю, Renault FT, обладал целым рядом недостатков. Это очень низкая скорость, чрезмерная теснота боевого вооружения, а также чрезмерная масса, которая ограничивала число грузовиков, которые могли перевозить данные танки на дальние дистанции. Также имелся такой нехороший момент, как низкий ресурс ходовой части (не более 200-250 км). Именно эти факторы и послужили причинами прекращения дальнейшего выпуска «Рено-русских». После нескольких лет попыток создания танка «Теплоход АН» силами Ижорского завода в 1924 году руководством ГУВП (Главного Управления Военной Промышленности) взяло дело в свои руки. Еще 13 января 1921 года Революционный военный совет республики (РВСР) издал приказ №111/20, в соответствии с которым при Главном Военно-Инженерном Управлении была создана специальная комиссия. Её задачей стала разработка конструкций танков и сопровождение их постройки. Возглавил комиссию старший инженер С.П. Шукалов. 6 мая 1924 года под руководством Шукалова был создан Технический отдел ГУВП (Танкбюро), задачей которого стала разработка и внедрение новых образцов бронетанковой техники. Технический отдел ГУВП стал первым советским танковым КБ. Также «Танкбюро» первым начало разработку танков по специально выработанным тактико-техническим требованиям.

Мысль о модернизации Т-18 появилась еще в тот момент, когда первые серийные танки данного типа еще не попали в войска. Вполне нормальная ситуация для того периода

С самого начала требования шли на создание двух типов танков — малого и маневренного (среднего). И если с маневренным танком дела изначально шли не очень хорошо, то с малым танком всё было совсем иначе. Изначально «танк сопровождения (полковой)» должен был иметь боевую массу 3 тонны и либо пушечное, либо пулеметное вооружение. Но вскоре боевая масса выросла до 4150 кг, а танк получил пушечно-пулеметное вооружение. В качестве места постройки танка прорабатывалось несколько предприятий, но в итоге выбрали завод «Большевик», который до 1922 года именовался Обуховским заводом. Результатом совместных работ Технического отдела ГУВП и завода «Большевик» стал танк, в июне 1927 года успешно прошедший испытания. 30 июня 1927 года состоялось совещание Орудартест (позже ВОАО, Государственное Всесоюзное Орудийно-Арсенальное объединение), на котором рассмотрели вопрос выпуска танка на «Большевике». Спустя неделю, 6 июля 1927 года, данный танк приняли на вооружение Красной Армии как Т-18 (МС-1). Для организации выпуска Т-18 в течение второго полугодия 1927 года был принят ряд решений. На «Большевике» стали строить новое производство, ориентированное на выпуск танков, моторов к ним и тракторов. Основную часть оборудования для этого завода закупили в Германии. При этом к 1 октября 1928 года ожидался небольшой объем выпуска продукции — 23 танка и 70 тракторов. Также, в начале 1928 года, приняли решение об организации выпуска Т-18 в Перми (на Мотовилихинском Машиностроительном Заводе).

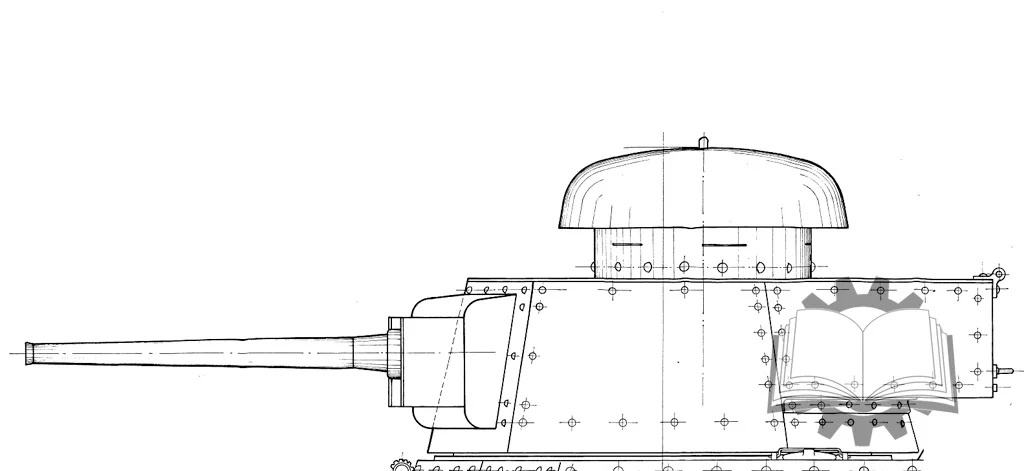

Такой изначально предполагалась башня для Т-19, по ней он был унифицирован с Т-20. Касалось это и вооружения

Между тем, требования Красной Армии к малым танкам сопровождения постепенно росли. Изначальный проект 3-тонного танка предполагал максимальную скорость 12 км/ч, первый вариант 4-тонной версии машины имел скорость до 13 км/ч, а опытная машина, известная также как Т-16, имела максимальную скорость 15 км/ч. Что же касается серийного Т-18, то его максимальная скорость составила 15,5 км/ч при боевой массе 5900 кг. Но уже в начале 1928 года требования к скорости ужесточились. 16 марта 1928 года последовал заказ на разработку проекта танка, который получал индекс Т-19. Изначально данный индекс предполагал разработку боевой машины на базе Т-18 с увеличенной до 25 км/ч максимальной скоростью. Разработчиком машины числился не Технический отдел ГУВП, а завод «Большевик». Проект танка ожидался к 1 мая 1929 года, а рабочие чертежи мотора — к 1 сентября 1929 года. Поначалу требования к Т-19 выглядели весьма расплывчато, но это лишь потому, что по танку окончательно определились только в начале 1929 года. У «Большевика» имелось достаточное число работ и без Т-19. Первое время под данным индексом скрывался совсем другой танк, а тот Т-19, который всем известен, впервые упомянули в 12 февраля 1929 года. На совещании ОАТ (Орудийно-Арсенальный Трест) рассмотрели перспективы развития Т-18. На нем упомянули Т-18Бис, разработку которого брал на себя ГКБ ОАТ (теперь так именовался Технический отдел ГУВП). В мае 1929 года его переименовали в Т-20. А Т-19 уже выглядел совсем другим танком. Боевая масса возрастала до 7 тонн, кроме того, танк должен был получить улучшенную башню с кормовой нишей под радиостанцию, плюс новую 37-мм пушку разработки завода «Большевик». Данное орудие получило обозначение Б-3. В качестве силовой установки предусматривался мотор мощностью 75 лошадиных сил, работы по которому на «Большевике» начали с конца 1928 года.

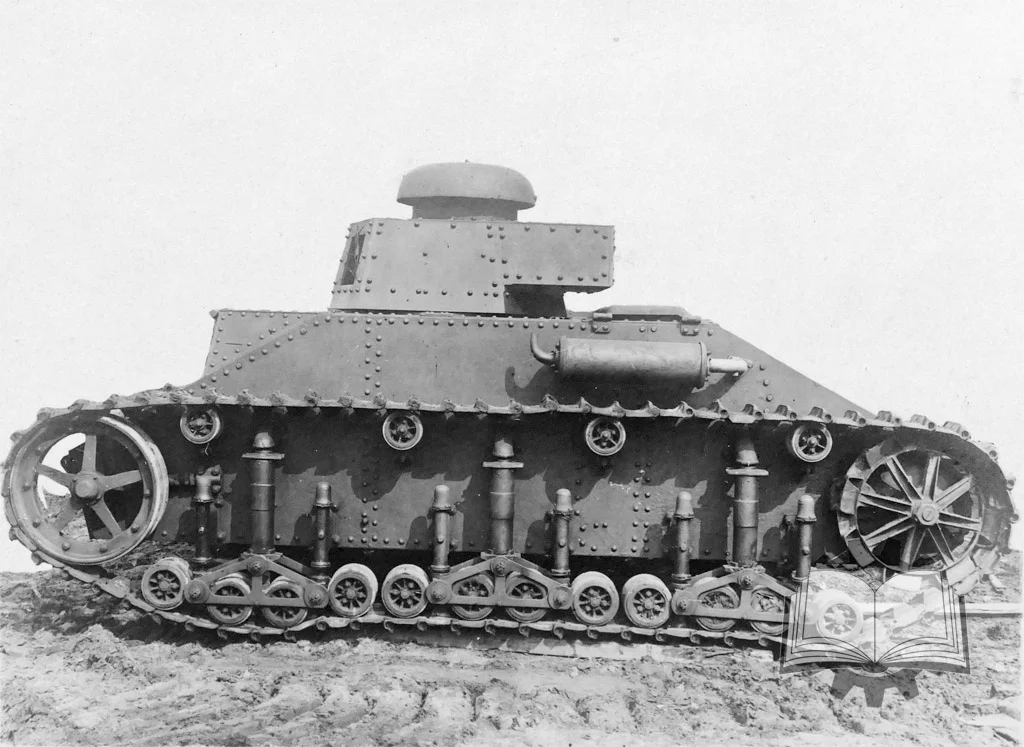

Изначально на Т-19 предполагалось ставить ходовую часть по типу Т-18, но далее ее подсмотрели на Renault NC

Ведущим инженером по Т-19 стал конструктор С.Г. Прахье, до того Григорий Соломонович являлся одним из главных участников создания Т-18. Периодически создателями Т-19 указывают ГКБ ОАТ, но это не так. В лучшем случае Шукалов и В.И. Заславский принимали участие в данной машине как один из надзорных органов (да и в справке по деятельности ГКБ ОАТ данный танк не значился). Не имел к этому танку отношение и С.А. Гинзбург, впервые он появляется в переписке по данной машине только в 1930 году, да и то как представитель НТК УММ КА. Следует отметить, что требования по Т-19 постоянно росли. 26 марта 1929 года завод получил заказ №А0209729 на разработку танка. Но после того, как 27-30 мая на «Большевике» побывал П.С. Озеров, председатель 7-й секции Арткома Артиллерийского Управления, спецификацию по танку переиграли. Мощность двигателя увеличили до 90 лошадиных сил, а число пулеметов увеличили до 2. Это привело к тому, что готовность общих видов машины теперь ожидалась не ранее 1 ноября 1929 года, а рабочих чертежей мотора — к 1 февраля 1930 года. Неизвестно, как выглядел Т-19 изначально, но после всех изменений машина претерпела метаморфозы. Второй пулемет был нужен для того, чтобы установить его в корпусе. Экипаж танка вырос до 3 человек, из них 2 находилось в отделении управления. Внесенные изменения отлично стыковались новыми требованиями по системе танкового вооружения Красной Армии, утвержденными 17-18 июля 1929 года. Согласно им, малый танк имел боевую массу 7-7,5 тонн, скорость до 25-30 км/ч, экипаж из 3 человек и вооружение в виде 1 пушки калибра 37 мм и 2 пулеметов. В дальнейшем работы курировались Озеровым, который, после образования УММ КА (Управление Механизации и Моторизации Красной Армии), стал начальником НТК УММ КА (Научно-Технической Комиссии).

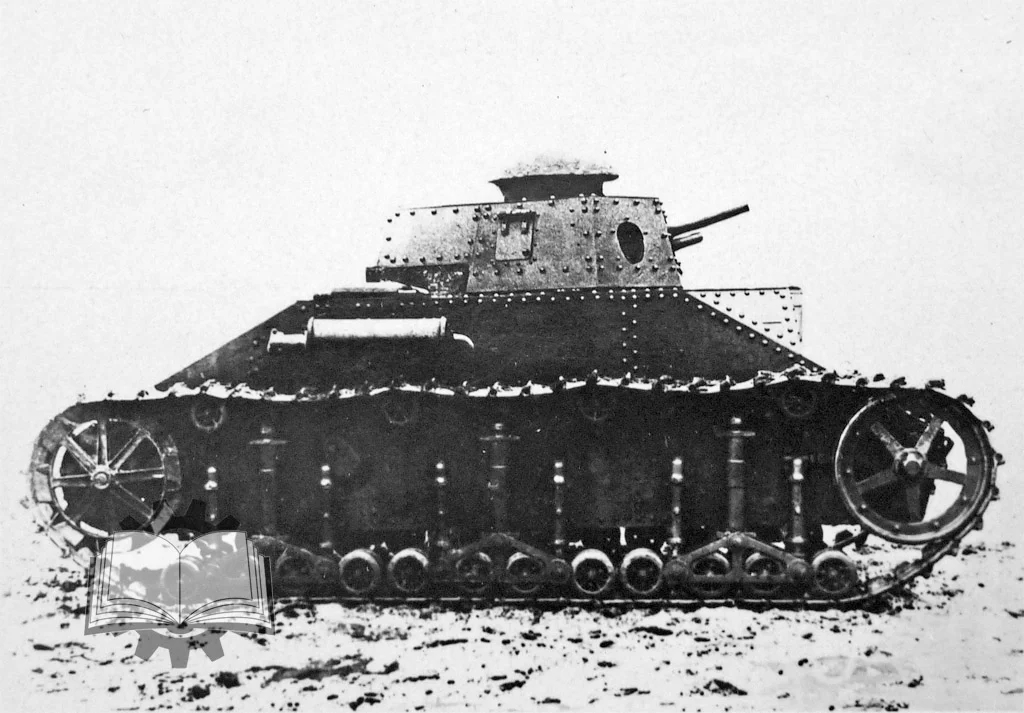

Т-19 в том виде, как он был достроен на заводе «Большевик» к концу декабря 1931 года. На тот момент он уже почти год был как не нужен в качестве потенциального сменщика Т-18

Самое интересно, что и на этом военные не остановились. По ряду причин работы по Т-19 затянулись, но к 15 февраля 1930 года, когда «Большевик» закончил первый этап разработки, стало ясно, что масса танка приближается к 8 тоннам. На это 9 февраля пришло письмо за подписью К.Б. Калиновского, одного из ключевых людей в советских танковых войсках и на тот момент ВРИД начальника УММ КА Он назвал превышение массы недопустимым, заодно выкатив измененные требования. Теперь скорость 25 км/ч была средней, а максимальной — 30 км/ч. А еще к Т-19 должны были цепляться надувные поплавки, благодаря чему обеспечивалась плавучесть. Это товарищ Калиновский явно подсмотрел у немцев, которые с 1929 года на ТЕКО под Казанью испытывали свои средние танки Großtraktor. Причем на плаву Т-19 должен был развивать скорость не менее 5-6 км/ч. Рассмотрение проекта состоялось 5 марта 1930 года, именно тогда, как секретарь совещания, впервые присутствовал Гинзбург. Только не как конструктор Т-19, а в качестве одного из представителей УММ КА. Судя по переписке, изначально Т-19 имел ходовую часть по типу Т-18. Также следует отметить, что УММ КА требовало проработать вариант спаренной установки 37-мм пушки и пулемета ДТ, это также подсмотрели у немцев. 21 марта 1930 года Калиновский, всё еще исполнявший за Халепского (тот был в зарубежной поездке) обязанности начальника УММ КА, утвердил заказ на 2 опытных образца Т-19. Предусматривалась возможность сцепки двух танков для преодоления широких траншей. Сроком изготовления машин, а также варианта башни со спаренной установкой пушки с пулеметом, указывался март 1931 года. Итого Т-19 разрабатывался уже 2 года.

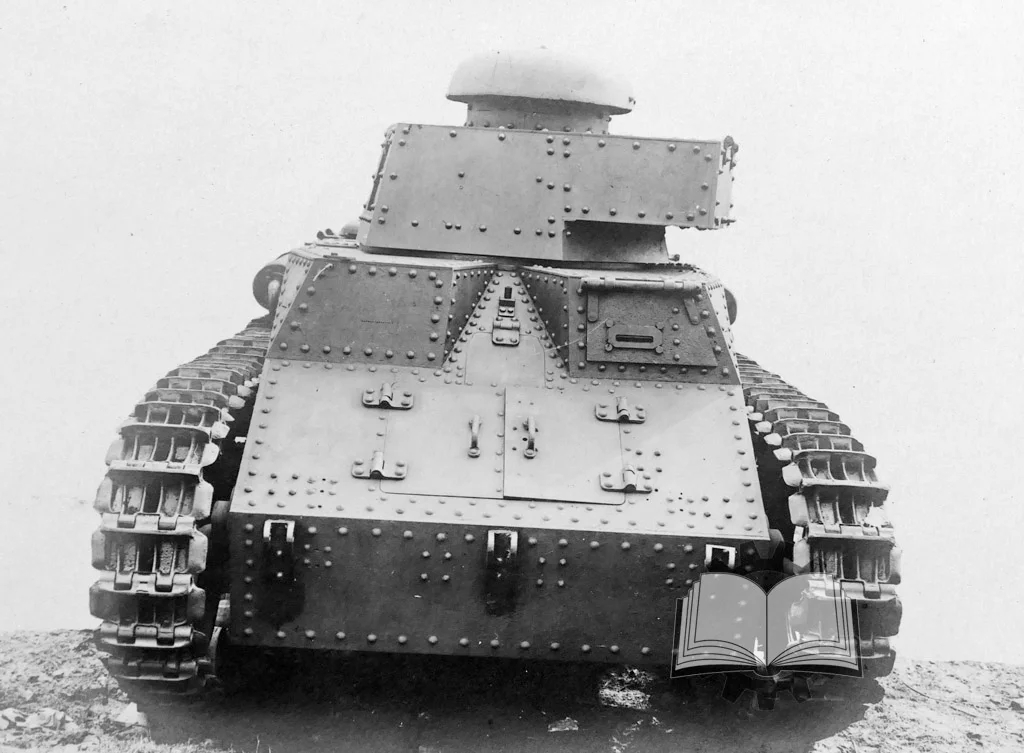

Состояние Т-19 на 1937 год, на тот момент он являлся учебным пособием Академии Механизации и Моторизации

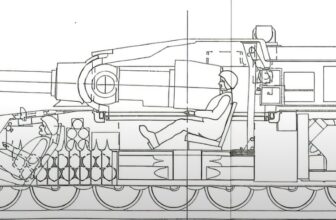

20 апреля 1930 года танк был представлен в окончательном виде. Судя по всему, именно в этот момент Т-19 получил ту самую ходовую часть, которую изготовили в металле. Ее обозначили как «ходовая часть завода «Большевик»», но на самом деле ее подсмотрели у французского танка Renault NC-27, который как раз в конце 20-х годов стали рекламировать на экспорт. Кстати говоря, закупочная комиссия Халепского собиралась приобрести такой танк, но французы отказали. Танк получил свечную подвеску, а также по 12 опорных катков на борт. Катки сгруппировали в в тележки по 2 пары на каждую группу. При этом, в отличие от французов, на «Большевике» не стали делать дополнительные катки для смягчения ударов при преодолении сложной местности. Как бы это сказалось на надежности и плавности подвески, вопрос открытый. Кстати, для подстраховки второй экземпляр Т-19 строили с ходовой частью ГКБ ОАТ, то есть по типу Т-20. Корпус танка стал существенно длиннее Т-18 (4500 мм против 3470 мм) и шире (1500 мм против 1100 мм). Это было связано как с более крупным мотором, так и с расширением отделения управления. Для механика-водителя и пулеметчика сделали отдельные «рубки», при этом вход осуществлялся через большой люк в верхнем лобовом листе корпуса. В доработанной версии танка мощность мотора увеличили до 100 л.с., а скорость — до 30,5 км/ч. Примерно в то же время Т-19 начали рассматривать как база для самоходных артиллерийских установок. В частности, предполагалась установка 76-мм полковой пушки с круговым обстрелом, счетверенной пулеметной зенитной установки, а также 37-мм спаренных зенитных пушек. В списке опытных работ значился и трактор на том же шасси.

Состояние Т-19 на 1937 год, на тот момент он являлся учебным пособием Академии Механизации и Моторизации

Все эти работы по рисованию новых моторов, новых требований и прочее привели к ожидаемому результату. 18 октября 1930 года выяснилось, что по Т-19 «Большевик» опаздывал уже на 1,5 месяца. Можно всё списать на завод, но давайте еще раз внимательно посмотрим на хронологию событий. Если ее промотать, то можно увидеть прекрасную демонстрацию того, что показано в лучшем фильме про разработку бронетанковой техники. Речь идет про «Войны Пентагона», весьма злую и правдивую сатиру на основе реальных событий. Про Т-19 можно снять примерно такой же фильм, но финал будет более печальный. Дело в том, что закупочная комиссия Халепского не теряло времени даром. 28 мая 1930 года был подписан контракт с Vickers-Armstrongs на поставку 15 танков сопровождения Vickers Mk.E Type A. Не совсем то, что хотели Калиновский с В.К.Триандафилловым, но зато здесь и сейчас. Первый из танков прибыл в СССР к ноябрю 1930 года, когда Т-19 еще дорабатывался. Несмотря на то, что в ходе последующих испытаний В-26 (так Vickers Mk.E называли в СССР) выявились некоторые недостатки, общее мнение в УММ КА было однозначным. Английский танк, который приобретался с лицензией на серийный выпуск, по ряду параметров явно превосходил еще не родившийся Т-19.

С правой стороны предполагалось установить шаровую установку для пулемета ДТ, из которого вел огонь стрелок отделения управления. Поскольку танк уже не строился как боевой, ставить пулемет не стали

Исходя из испытаний В-26, Гинзбург, который ими руководил, предложил доработать Т-19 с учетом конструкции английского танка. В частности, предполагалось использовать на Т-19 ходовую часть, а также трансмиссию. Некоторые исследователи восприняли это как попытку одного из создателей Т-19 спасти танк, но они не попали от слова совсем. Во-первых, Гинзбург на тот момент являлся представителем НКТ УММ КА, то есть по другую сторону баррикад. Во-вторых, у Семена Александровича имелись вполне здравые соображения, зачем так надо было делать. Компоновка моторного отделения В-26 не нравилась многим, так что мысль об отечественном моторе, стоящем вертикально (а не лежащем на боку), появилась сразу. Также освоить такую помесь «Большевику» было бы проще и быстрее. Но в январе 1931 года всё сложилось против Т-19. Дело в том, что выпуск данного танка предполагался еще и на СТЗ. 16 января 1931 года состоялось совещание, на котором представители завода однозначно заявили о том, что В-26 проще и лучше для освоения. А еще в огонь подлили масла испытания Т-20. Мотор этого танка, разработанный на «Большевике», нормально работать никак не хотел, посему возникал закономерный вопрос, а что будет с мотором Т-19. Итогом стало то, что 28 января 1931 года было образовано КБ-3 ВОАО (Всесоюзное Орудийно-Арсенальное Объединение), куда начальником поставили Гинзбурга. В данное КБ забрали костяк ГКБ ОАТ. Фактически УММ КА создало пожарную команду, первой задачей для которой стало освоение в производстве В-26. Данный танк приняли 13 февраля 1931 года как Т-26, начались работы по организации его выпуска на «Большевике».

Работы по Т-19 продолжились, но уже в качестве опытного образца. Как показали дальнейшие события, в УММ КА приняли правильное решение, выбрав Т-26. Дело в том, что даже первый опытный образец танка сдавался крайне неспешно. По состоянию на май 1931 года корпус собрали, но мотор всё еще находился в стадии испытаний. В дальнейшей мотор подвергался неоднократным доработкам, которые шли до самого конца 1931 года. Фактически единственный опытный образец танка сдали в самом конце декабря 1931 года. Поскольку с ним уже и так все было понятно, башню со спаренной установкой вооружения делать не стали. Не поставили и пулеметную установку в лобовой части корпуса. Судя по всему, каких-то крупных испытаний не проводилось, но скорость танка оказалась куда скромнее — около 20 км/ч. Позже опытный образец танка оказался в распоряжении Академии Механизации и Моторизации Красной Армии как учебное пособие. Там его жизненный путь и закончился. Для Прахье Т-19 стал последним танком, который он вел как ведущий инженер. Позже он преподавал в Ленинградском Индустриальном Институте, 18 января 1937 года его арестовали, обвинив во вредительской деятельности, а 5 мая того же года приговорили к ВМН. Приговор привели в исполнение на следующий день. 6 марта 1958 года Прахье был посмертно реабилитирован.

Список источников:

- РГВА

- ЦГА СПб

- РГАЭ

- ЦАМО РФ

- Архив Андрея Аксенова

- Архив Карла Бломстера

источник: https://zen.yandex.ru/media/yuripasholok/bolshaia-modernizaciia-ms1-602918e8b498705a818cc1d3

«А если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?»)

Продавец травы………..

Не, продавец травы только в том случае, если кит на слона налезет. 😉 😀 😀

«Подозрительная сова» вспомнилась. Там кит на слона мог бы и запрыгнуть

Ну что вы, коллега)))) В этом разе — строго синтеты))))

Хех, точно, а Кассиль и не догадывался)))

Слон.

Отдавит киту все что можно, и особенно легкие — не даст киту дышать.

Лучшая и насколько возможно, технически грамотно прописанная вселенная Батлмехов -это конечно Батлтех (Мехварриор). Далеко за пол-сотни книг в серии, написанные разными авторами в 80е и 90е годы.. потом мульты и серии компьтерных симуляторов и стратегий. В ней, вес меха колебался от 20 до 100 тонн (легкие, средние и тяжи + ассаулты-штурмовики) Двигатель -компактный термояд, роль мышц играют миомерные волокна, броня и конечно, мощный гиро, дабы железяка бегала и прыгала не падая (скорость мелких мехов за сотню км/ч). Пилот управляет мехом через нейрошлем. Хотя действие большинства книг идет в 31 столетии, мехи безумно дорогие, производятся мало да и технологии утеряны. Потому, на поле боя огромное количество танков, броневиков, ракетных установок, вертолетов… и все это может задавить меха только количеством, 1 к 10, и то если повезет. Единственный танк, который мог доставить неприятности -древнее наследие Звездной лиги, тяжелый танк «Алакорн», который сам под 80 тонн.. А так, практически без шансов. Ну, на 80е годы, действительно неплохо написано, подозреваю что анимешники жанра «меха» этой серией и вдохновлялись, примерно с того времени и начали.

Сама идея Батлтеха была хорошая, но на идее всё и закончилось, а дальше понеслось по кочкам всё))) И всё эта «радость» по идее должна бы вызывать лишь снисходительную усмешку, если бы не… Boston Dynamics. И вот тут танкодр… любителям танков, вертолётов и пИхоты становится не смешно от слова СОВСЕМ. Во первых, что есть Mech/Мех… это не только ценный шерсть, но и высоко расположенные сенсоры и прочие средства обнаружения которые позволяют довести огневой контакт до стадии NLOS(Non Line Of Sight) то есть вне поля видимости. Во вторых… про «пересечёнку» здесь уже писали, а кроме того гуманойдные машины при использовании откалиброванного нейро-управления способны брать препятствия с уклоном более 60 градусов. Привет всем танкистам) В третьих, мех это лишь условно chassis/шасси… на самом деле это MSR(Mobile Suspension Rig) проще говоря, «подвижная подвеска» или «подвижный скелет» если будет угодно и не имеет колёс или гусениц выход из строя которых полностью обездвиживает технику. Человек или животное с раненной ногой/лапой может продолжать движение… танк или бтр без гусеницы или колеса — недвижимость. Ко всему прочему такой «подвижный скелет» требует меньшей защищённости хотя-бы по тому что сами несущие части «подвижного скелета» могут быть выполнены из брони. Так что поражения ПТУРом уже не столь ультимативно для меха. Что-же… Подробнее »

Есть и другое свидетельство

Декхан передвинул свой батальон, сменил позицию прикрытия. «Йота» неплохо справилась с броней Вульфа, щелкая танки один за другим, словно стальные орехи, что катились им навстречу. Но, надвинувшись плотнее, танкисты тоже стали не на шутку ковырять броню боевых роботов.

Декхан увидел, как тяжелый танк «Каратель», выкатившись из прикрытия, внезапно атаковал «Молот Войны» наемников. Очередь из громадного двуствольного скорострельного орудия раздробила одну из нижних конечностей семидесятитонного «Молота». Едкий дым, сопровождаемый вспышками, выплеснулся из торса боевого робота, и «Молот» упал с грохотом, возвестившим о первой потере в рядах батальона «Йота». Экипаж «Карателя» заплатил за победу своими жизнями, когда звеньевые «Молота» обрушили огонь на танк.

Смешно. Лучшая? Технически грамотно прописаная?

Поинтересуйтесь у любителей Батлтеха, что мешает применять против мехов ПТУР’ы с проводным наведением. Или с оптико-контрастным. Или с инфракрасным, учитывая сколько распинались о бешенном перегреве мехов.

Facepalm.

Как бы строго наоборот.

Battletech начался с воровства дизайнов из японских меха. Из Макросса, Даграма и т.д. Из-за этого даже был грандиозный скандал, и часть дизайнов батлтеха пришлось спешно переделывать.

Да, это помню конечно. Ручной гранатомет «Дракон» расплескивал напалм или похожую огнесмесь по меху, не прожигая или разрушая, а просто перегревая мех. Не раз в книгах серии это описано, но пехотинцу нужно было подобраться на сто метров и обладать большим везением. Все же, это фантастика, авторам очень хотелось довести битву мехов до «рукопашной» и даже были соответствующие модели.(например «Рубила», вооружен 3х тонной секирой). Потому, например ракетное оружие било на пару км максимум (потеря технологий, дешевая электроника в системах наведений). А кое что (редкие т-звездолеты или полноценные костюмы пилотов вместо хладожилета) и вовсе артефакты Звездной Лиги. Пока не вернулись Кланы, сфероиды не шевелились.

Facepalm.

Как бы строго наоборот. А вот этого, извините, не знал. Точно читал, что серия должна должна была называться «батлдроид», но к тому времени R2D2 вовсю катался по киноэкранам и Лукас скрутил фигу. Пришлось наскоро выдумывать термин «мех»

100 метров для «Дракона» или «Дьявола» — какой вы оптимист.

Там речь шла о 20-30 метрах!

100 метров — это хотя и небольшая, но дистанция для самих БР, еще чуть-чуть и в рукопашную (поэтому и стали появляться «Рубилы» и «Дровосеки»).

Да, Вы правы, подзабыл.

Да точно, вспомнил! Спасибо большое за разъяснения и уточнения, может, что-то перечитаю..друг собирал тогда книги, штук 30, пока серия не загнулась. Потом уже дописывали и местные аффторы, в духе самлиба и фанфиков. Мне в юности показалось, что эта даже не боевая, а какая-то политфантастика: куча текста посвящена всяким подковерным интригам на всех уровнях..

Ну и собственно, что мешает просто сбросить на эту бронеизбушку на курьих ножках бомбу с инфракрасным наведением — простейший «Феликс» Второй Мировой! — и прибить ее на месте?

Это вот пример незнания авторами матчасти. Управляемые боеприпасы вполне себе делали еще на старой доброй ламповой технологии. И ситуация, когда можно построить бронепроплавляющий лазер но нельзя организовать производство ПТУР — заведомо нелепа.

Ну и собственно, что мешает просто сбросить на эту бронеизбушку на курьих ножках бомбу с инфракрасным наведением — простейший «Феликс» Второй Мировой! — и прибить ее на месте?

Банальное отсутствие птичек.

Авиация во вселенной изначально показана как «где-то что-то есть».

Конечно потом авиации стало по больше… но не ломать же вселенную из-за авиации!

Это вот пример незнания авторами матчасти. Управляемые боеприпасы вполне себе делали еще на старой доброй ламповой технологии. И ситуация, когда можно построить бронепроплавляющий лазер но нельзя организовать производство ПТУР — заведомо нелепа.

Учитывая как обстоят дела с военным делом, то ситуация с ПТУР не выглядит такой и нелепой.

Были и АКИ и атмосферники, но воздушных боев описано не в пример меньше, конечно. АКИ еще на порядок дороже, сохранилось и выпускается их совсем крохи, на переферийных планетах внутренней сферы часто Мех или АКИ вообще передается из поколения в поколение, столетиями..

Хм..вы уверены что 12-15 летние подростки знали тогда о ПТУРах то?))Это аудитория как бэ..

Я прозаически знаю, что авторы баттлтэха делали игровую систему для боев морского флота. 🙂 После того, как продать ее не удалось, они обратили внимание на нарастающую популярность гигантских роботов (в т.ч. и японскими стараниями), и наспех перекорячили под шагающие избушки.

Естественно, тогда знали о ПТУР’ах. Просто авторы понятия не имели, как именно они наводятся, и думали, что с помощью какой-то шаманской радиомагии, которую можно диспеллить контрзаклинанием, то бишь магическими супер-РЭБ.

Если помню, эти двое были основателями серии, менеджерами что-ли, а сами книги не писали. Опять таки, на то время, идея казалось вполне живуча. Читал что и «трансформеры» берут корни из этой серии (в одной из ранних книг описан проект меха с прыжковыми движками, с возможностью частичной трансформации, с целью не прыгнуть на 300-400 метров а пролететь километр-полтора). Основатели серии вроде и сами армейские офицеры, но какие-то совсем кабинетные. Но, что правда, то правда: Если игры по книгам были вполне популярны, да и сейчас есть свежие, народ не игнорит, мультик так сяк, а вот фильма кошмар кошмарный. С нынешней графикой можно было бы и переснять, но видимо, сценаристы ажиотажа не ждут.. Фиг знает, когда книги серии появились в СНГ, были очень популярны. А, еще и настолка есть, чуть не забыл.

«Трансформеры» берут начало опять-таки из Японии — из серии трансформирующихся игрушек-роботов компании «Такара». По сути дела, Трансформеры были ребрэндингом уже существовавшего товарного ряда для американского рынка (который неожиданно «выстрелил»). Появились Трансформеры в том же 1984-ом, что и первый Battletech, так что, боюсь, абсолютно никакого заимствования тут нет.

Трансформирующиеся же мехи в Японии — это как минимум «Макросс» (1982 год), а до этого еще и много образцов супер-мехи.

Спасибо! Честно, с жанром «меха», тем более 80х слабо знаком, надо бы глянуть, для общего развития. Из того что видел, «Гуррен-Лаганн» понравился, бодрый такой. Ну и наверное самый большой из придуманных мехов)

Неа 1 к 3 м пруф Потерянная судьба (Lost Destiny) правда там повезло мехам…

Битва на Токкайдо? Но там как раз у ком-стара и были «алакорны» с хорошо подготовленными экипажами. Кланерам пришлось неожиданно тяжело, да.

Лет десять назад именно с попытки натянуть сову мехвара на глобус реальности появился проект «Механический солдат» который обрел литературную форму и был выпущен в бумаге в двух книгах, в процессе написания энтузиазм масс падал, в итоге третью книгу до мучал до конца последний из могикан Hildor.

Так третья книга есть?

О, конечно читал! Правда, только две, но, весима понравилось)

Самый интересный вариант столкновения ОБЧР и реальности что мне попадался это фанфик по Батлтех:

http://samlib.ru/z/ziganshin_s_o/mehi1.shtml

Прыжковый корабль с командой наемников попадает на Землю 70-ых. Правда автор все равно более за мехов.

Упс, пока писал опередили.

Хм, мне больше мехов импонируют танки типа «Боло». 🙂