Когда-то, я, как и многие другие был уверен в том, что командование РККА совершенно недопонимало значение САУ в оснащении армии. Но, более тщательное изучение данного вопроса убедило меня в обратном. Командование РККА прекрасно понимало значение самоходок, миф о САУ как о не нужном армии «испорченном танке» напрочь разбивается об официально декларируемые системы танкового вооружения РККА, где самоходки самых различных классов фигурировали с неизменным постоянством.

Но, их упорно не производили в сколь-нибудь значимых количествах. Почему? На мой взгляд, в этом прискорбном факте сложились сразу несколько обстоятельств. Сначала, армию не устраивали САУ сработанные на крайне примитивном уровне – все эти попытки тиснуть царских времён трёхдюймовку буквально куда можно и не можно, от лёгкого танка до сельскохозяйственного трактора и даже обычного гражданского грузовика, неизменно разбивались о неудобную компоновку, чрезмерную массу и напрямую связанную с этим низкую надёжность и неудовлетворительную боевую эффективность. Добавив сюда же очевидную слабость, как полковой трёхдюймовки, так и созданной на её базе единственной выпускаемой промышленностью танковой 76,2 мм пушки КТ, а так же то негативное влияние, которое окажет производство САУ на спущенные заводам сверху наполеоновские планы по выпуску танков, мы и получим ту самую ситуёвину, когда армия говорит промышленности: «не, такой самопал нам не надобен», а промышленность с готовностью отвечает «не хотите и не надо!». При этом, и армия делает вид что заказывает разработку САУ, и промышленность делает вид что их разрабатывает. В общем, все при деле и пайках.

В лучшую сторону положение начало меняться во второй половине 30-х, когда благодаря поднакопленному опыту, на шасси самого массового танка Т-26 были-таки разработаны первый относительно удачный триплекс Су-5 и «артиллерийский танк» АТ-1. Но и они в серию не пошли, поскольку каждая из этих моделей имела определённые недостатки, заводу производителю морока с ними не нужна была вообще, а главный конструктор советских довоенных самоходок Сячинтов был репрессирован по наветам «доброжелателей». И всё. Класс САУ в нашей стране просто умер.

Теперь, альтернатива.

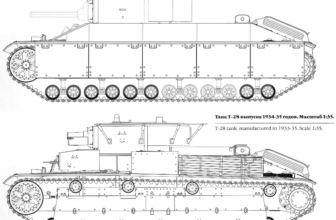

Предоставим нашим разработчикам САУ на танковых шасси право, как и в РИ, по рыбьи биться башкой об лёд, в смысле с нулевым результатом пытаться сделать приемлемую самоходку на шасси и без того перегруженного до безобразия Т-26 либо на супердефицитном шасси Т-28.

Мы же попробуем сотворить нечто приемлемое «из подручных средств» исходя из нескольких простых «постулатов»:

1. САУ должна быть мощной. Т. е. нести серьёзное орудие, а не ублюдочный «окурок» с ничтожной дальностью прямого выстрела, для эффективного применения которого надо иметь бронезащиту на уровне немецкого «штуга».

2. САУ должна быть относительно дешёвой и относительно технологичной. Не дешёвой и примитивной вообще, а просто соответствовать общему уровню развития машиностроения.

3. САУ должна иметь удовлетворительную проходимость и приемлемую мобильность.

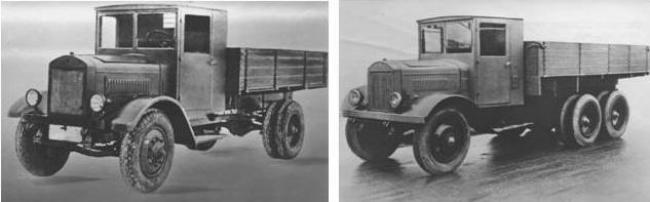

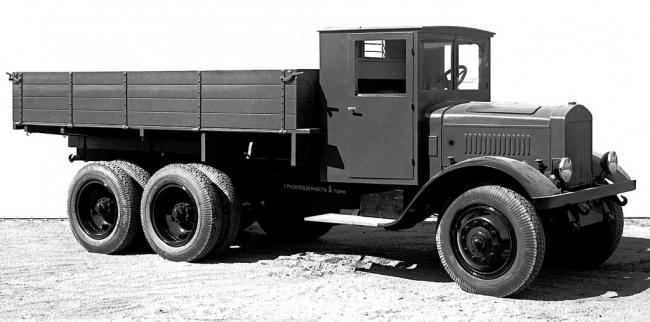

Всем хорошо известен Ярославский государственный автозавод (ЯГАЗ) который до войны производил самые большие в стране грузовики.

Я преднамеренно не сказал самые мощные, поскольку, хотя они и «принимали на грудь» максимальную нагрузку (двухмостовый ЯГ-3 5 тонн, а трёхмостовый Яг-10 и вовсе аж 8 тонн), мощности им как раз катастрофически не хватало. Для машин такой грузоподъёмности, у нас в стране просто не производились подходящие двигатели. Поэтому, для восьмитонных Яг-10 небольшими партиями закупались импортные движки мощностью от 93,5 до 120 л. с. а на пятитонные Яг-3 ставили обычные ЗиСовские моторы от трёхтоннок, с которыми они ползали как сонные мухи, больше напоминая транспортные трактора с кузовами, чем грузовые автомобили.

В своих альтернативах, я уже не раз обосновывал необходимость капитальной реконструкции ЯГАЗа с созданием при заводе собственного моторного производства (что, кстати, планировалось в РИ на период 40-42 г.г., но так и не было осуществлено. В РИ до войны ограничились лишь «малой» реконструкцией, благодаря которой, завод получил дополнительные производственные площади на которых помимо обычных грузовиков, можно было собирать по… 100 Яг-10 в ГОД! Но и эти возможности оказались невостребованными из-за всё того же отсутствия отечественных моторов подходящей мощности).

Вот сейчас и предположим, что настоящая полномасштабная модернизация ЯГАЗа была проведена в начале 30-х и к середине оных, выпуск тяжёлых грузовиков в стране вырос в несколько раз (точнее, не до РИ 2500, а до 10 000 машин в год – на которые предполагалось в РИ выйти только в результате той самой реконструкции 40-42 г.г.).

Проблема двигателей подходящей мощности решается опять-таки как и было очень даже правильно задумано, но в РИ полностью испохаблено. Напомню. В 1934 году в СССР был объявлен масштабный международный конкурс на лучший дизель для советского автопрома. Условия конкурса жёсткие. Любая зарубежная фирма могла участвовать в нём на двух принципиальных условиях: 1. Дизель должен быть серийным – т. е. уже полностью отработанным. Да ещё и в комплекте с фирменной же КПП. 2. Дизель должен быть установлен на серийный грузовик советского производства ЗиС или ЯГАЗ. Причём желательно было заявить на участие в конкурсе не один мотор, а сразу два различной мощности под каждый тип грузовиков.

Эти грузовики, ждал пробег длиной почти в 5 тыс. км по маршруту Москва-Тифлис-Москва с нагрузкой в 80 % от их «паспортной» грузоподъёмности. Причём заправляться в пути машины должны были сугубо советским топливом и маслом.

Но и это ещё не всё. До начала пробега, двигатели проходили всесторонние стендовые испытания, а после завершения пятитысячекилометрового марафона, подлежали инспекции на предмет износа. И в течение всего пробега шёл непрерывный мониторинг экономичности.

Не буду сейчас утомлять читателя подробностями этого «забега сорока дизелей» на финише которого, победителя должна была ждать жирная морковка в виде большого контракта. Но, советские товарищи решили по-своему. Победивший в этом сложном соревновании немецкий МАН, который наряду с «Даймлером», «Бюссингом» и «Юнкерсом» представлял нацистскую Германию («Мерседес» представляло его дочернее предприятие в Венгрии), никаких контрактов не получил, а стране, в качестве образчика для последующего серийного выпуска, преподнесли отечественный дизель КОДЖУ (якобы показавший себя не хуже западных), два Я-5 с опытными образцами которого, лишь в одной из номинаций (лёгкость запуска), заняли третье место.

Советской общественности, конечно, не следовало знать, что «по сумме дисциплин» КОДЖУ заняли вовсе не первое, а только шестое место (по экономичности и вовсе шестнадцатое!) и к тому же, оказались совершенно непригодны для серийного производства (таковым станет лишь к концу 30-х его значительно переделанная версия КОЖДУ-НАТИ).

В итоге, оставив ни с чем победителя конкурса и понадеявшись на свой родной дизель (у которого, кстати, вся система подачи топлива была немецкой), страна осталась с носом – точнее без дизелей.

Альтернативный вариант. МАН выиграл конкурс и получил свой вожделенный контракт. При ЯГАЗе, фирме, за год поручалось построить современный двигательный кластер, на котором по лицензии будут производиться дизеля двух типов: непосредственный победитель конкурса МАN D0540, мощностью 90 л. с. для пятитонного Яг-3 и MAN D3555 мощностью 150 л. с. для восьмитонного Яг-10. (Представляю себе, как на такое счастье облизнулись бы наши поклонники поальтернативить «двадцатьшестого»). Таким образом, уже в 1936-ом году, ЯГАЗ должен выйти на ежегодный объём выпуска 9 000 двухмостовых пятитонников и 1 000 трёхмостовых восьмитонников с этими двигателями.

И именно на базе этого самого могучего ЯГ-10 с мощным немецким дизелем, которых армия будет получать из той ежегодной тыщи столько, сколько ей нужно, военные решили попробовать создать простую колёсную зенитную самоходку в пику тем неудачникам, что мучили несчастный Т-26 пытаясь вылепить из него СУ-6.

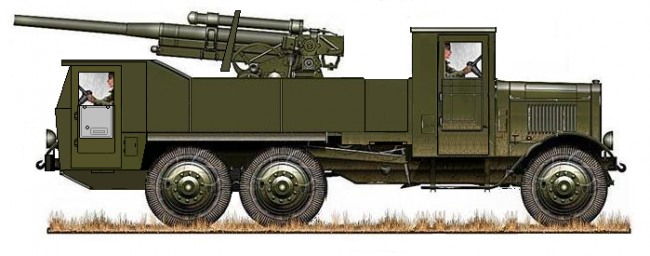

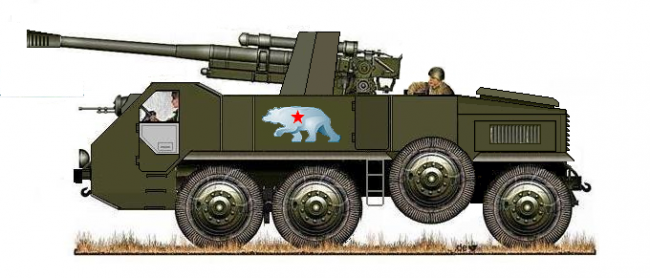

Это совершенно реальноисторическая САУ 29-К, которых по разным источникам, в 30-е годы было произведено от 20 до 60 машин. База – обычный серийный трёхмостовый восьмитонный грузовик Яг-10 с импортным 120-сильным карбюраторным двигателем «Континенталь».

29-К – самоходная зенитная пушка, которая благодаря четырём упорам-домкратам и откидным бортам, образующим в горизонтальном положении широкую площадку обслуживания орудия, имела круговой обстрел. Борта были выполнены из 6 мм брони, защищающей расчёт на марше. При необходимости бойцы могли обслуживать орудие и не превращая единственную свою защиту в пол. Правда при этом пушка уже не имела кругового обстрела и могла вести огонь только в секторе 60 гр. вперёд, либо столько же назад.

А ещё, как тогда говорили «для самообороны» самоходка могла стрелять с небольшими углами возвышения вообще без упоров-домкратов – прямо с колёс. Правда, в очень узком секторе – всего +-3 гр.

Почему именно Яг-10? Дык потому, что никакой другой грузовик не мог «принять на борт» мощную и скорострельную 76,2 мм зенитку 3-К обр. 31 г. которая и будет нашей «длинной рукой».

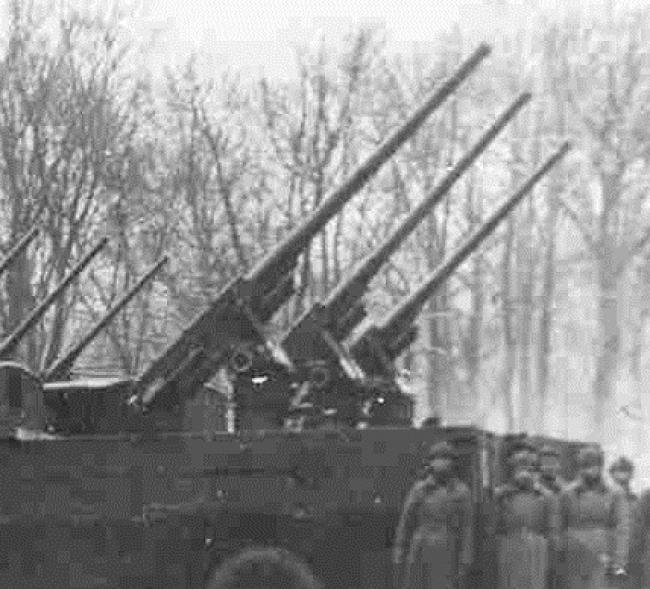

А ещё, возможно потому, что на том же ЯГАЗе уже имелся опыт создания мощных колёсных САУ с зенитным орудием.

(Фотка, скорее всего, уникальная. Это двухмостовые ярославские грузовики с зенитками обр. 15/28 г. (Этих зениток под официальным индексом 9-К было выпущено всего чуть более сотни. Потом, перешли на 3-К). Я ни в одном издании о таких установках не встречал ни слова. Были, правда упоминания об испытаниях этой пушки на шасси самого массового в стране гусеничного трактора «Коммунар» (на него беднягу вообще пытались взгромоздить всё что можно с полковой пушки начиная). Но, на фото видно как минимум 6 установок с расчётами. Впрочем, возможно, это и не установки вовсе, а просто отправка в войска новых пушек с завода, а красноармейцы вовсе не расчёты, а водители грузовиков. Но, ИМХО, если бы это была банальная перевозка орудий, их бы ставили располагая «лапы» тумбы либо по диагонали кузова, либо в сложенном виде, чтоб придвинуть казёнку вплотную к кабине – не оставляя такой большой «зазор» на откат, чтоб было удобно банально опустить ствол и укрыть «секретную матчасть» брезентом).

Был у ЯГАЗа и, оказавшийся, к сожалению невостребованным уникальный опыт создания первого в стране полноприводного четырёхосного грузовика Яг-12 с охренительной проходимостью и небывалой грузоподъёмностью аж в 12 тонн!

Понятно, что выдумывать АИ, где на шасси того монстра серийно начинают выпускать самоходки с 3-К полная утопия. Будем «реалистами» понимающими, что столь наворочанный экспериментальный образец, собранный к тому же на импортных агрегатах не может по нашему хотенью вдруг и сразу стать серийной машиной.

Поэтому, берём обычный серийный Яг-10 (правда, со 150-сильным дизелем от MAНа) и пытаемся сделать что-то путнее на его базе.

Для начала, это конечно же будет всё та же зенитная самоходка 29-К, сменившая индекс на КСП-2 (Колёсная Самоходная Пушка. Вторая (после первой колёсной СУ-12 обр. 33 г.) модель).

Но, РККА нужна не только почти никак не защищённая зенитка, а ещё и САУ поддержки, которая в отличие от буксируемой дивизионной артиллерии, сможет двигаться по полю боя вслед за наступающими войсками (прежде всего танками) и вести огонь, не теряя времени на развёртывание.

Рассуждаем «логичски». Чего не хватает грузовику, из которого мы хотим сделать САУ? Правильно, проходимости. И «мягкой» гусеничной лентой, напяленной на колёса двух задних мостов, тут ничего кардинально не исправишь – снег и грязь делают эту самую съёмную гусеницу «оверолл» практически бесполезной – колёса в ней просто проскальзывают и машина стоит на месте. Посему, оставим её 29-К, которые у нас в АИ продолжают выпускаться серийно за полным отсутствием альтернативы.

Специальный задний мост танкового типа с металлической гусеницей жёсткого сцепления штука конечно хорошая, но, это тема другой АИ, в которой таким макаром РККА получит ещё до войны серийные полугусеничные БТРы. Благо наличие мощного дизельного двигла позволяет сделать и это!

Яг-10, кстати, наверное, единственная отечественная машина, из которой это крайне нужное армии чудо могло бы получиться. Все попытки сделать нечто подобное с ЗиСом или ГАЗом были обречены на провал, поскольку мощности серийных отечественных двигателей не хватало, а гусеничный движитель танкового типа жёсткого сцепления тяжёл настолько, что у тех грузовичков, как бы многообещающе они не копошились на испытаниях, на собственно полезную нагрузку уже почти ничего не оставалось. А вот у Яг-10 осталось бы и с лихвой. Жаль выпустили их в РИ всего-навсего 333 штуки. Причём первые на импортных агрегатах и все без исключения с импортными двигателями.

Мы пойдём другим путём, который нам обеспечит та самая реконструкция плюс лицензионные дизеля. У нас будет много и «десяток» и движков к ним. Что же касается проходимости, то каждому автомобилисту известно, что машина с передним приводом более проходима чем с задним. А если передних приводов два, которые обуты в односкатные широкопрофильные шины с хорошими грунтозацепами, то проминать себе колею и тащить машину они смогут не хуже какогонить полугуся-кегресса с резино-металлическими гусеничными лентами и почти неуправляемыми при этом передними колёсами.

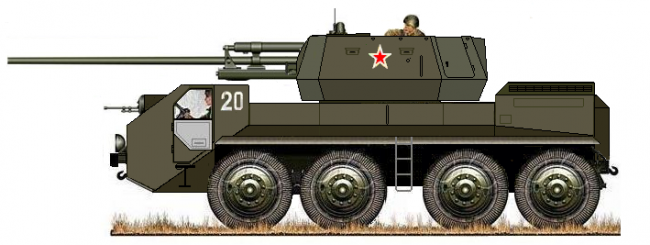

Рассуждая так, специалисты ЯГАЗа решили сделать САУ артподдержки, модернизировав установку КСП-2 (29-К). Главной фишкой была идея, реализованная почти на всех типах русских бронеавтомобилей Первой мировой. А именно – второй кормовой пост управления, который использовался, когда машина шла в бой. Да, да, в русской армии броневики шли в бой обычно кормой вперёд, поскольку плюсов у такого метода много. Во-первых, меньше риск повреждения двигателя (да и прострел одного из двух задних баллонов по каждому борту не критичен), во вторых, при начале артобстрела нет нужды разворачиваться – машина просто стартовала и стремительно уходила из-под огня, и в третьих, уже тогда автомобилисты знали – ведущая ось гораздо лучше «тащит» чем «толкает». Правда, при двойном комплекте колёс на каждом конце задней оси, вынужденном проминать широкую колею в грязи это было не столь очевидно.

Так же два поста управления имели первые серийные советские броневики БА-27, все немецкие тяжёлые бронеавтомобили (трёх и четырёхосные), а так же, так и не пошедшие в серию из-за отсутствия двигателей подходящей мощности БА, созданные на базе грузовика ЗиС-6 (при движке от гражданского ЗиСа, БА-5 и БА-11 не имели никаких преимуществ перед БА на шасси ГАЗа).

Так появился опытный образец «тяни-толкая» на базе КСП-2.

Причём кормовая кабина управления и борта боевого отделения корпуса имели противопульное бронирование от 9 до 6 мм, а орудие 9 мм щит на качалке. Поскольку машина была опытной, передняя её часть с прежней кабиной и двигателем никакой бронировки не получили (кстати, есть версия, что 29-К последнего выпуска имели лёгкую бронировку кабины с откидными бронедверцами на окнах).

На испытаниях в 1937-ом году, машина показала себя довольно хорошо. При движении «по-боевому» (кормой вперёд), односкатные колёса с широкопрофильными шинами и стандартной базой при двух передних ведущих мостах обеспечивали гораздо лучшую проходимость по сравнению с обычным гружёным Яг-10. Бронировка защищала от пуль и осколков. Пушка имела возможность обстреливать цели в секторе 60 гр. с применением двух упоров-домкратов и 6 гр. без них (вроде мало, но практически любая пушка с однобрусным лафетом имела не больше). На походе, при движении по шоссе обычным образом, машина вела себя точно так же как гражданский Яг-10.

Установка, получившая индекс КСП-3 была принята на вооружение в качестве артсамохода поддержки с условием бронировки её передней части (двигателя, прежде всего) и дополнительной установки в обеих кабинах по оборонительному пулемёту ДТ. В том же 1937 году было выпущено 100 установок, большая часть которых пошла на формирование двух самоходных артполков четырёхдивизионного состава. Три дивизиона (по 12 машин в каждом) были укомплектованы «тяни-толкаями» КСП-3, а один дивизион самоходными зенитками КСП-2. Первые считались САУ артподдержки первой линии, а вторые – универсальными САУ второй линии. Таким образом, в каждом из двух полков было по 48 самоходных орудий.

В организационном плане, эти полки были включены в состав двух механизированных бригад укомплектованных танками Т-28.

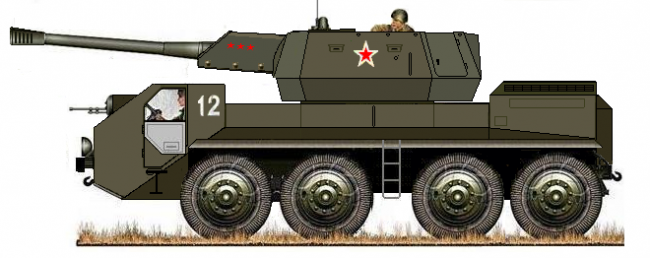

Но, на достигнутом уровне, КБ большого и сильного альтернативного ЯГАЗа останавливаться не собиралось. Выйдя, благодаря реконструкции, по сути, на совершенно новый уровень технологической культуры, инженеры завода вспомнили и о своём уникуме от 32-го года – четырёхосном Яг-12.

Однако, учтена была и запредельная перегруженность конструкции элементами трансмиссии (но, отнюдь не её сложность, о которой часто пишут и пишут не объективно. Ничего принципиально сложного в трансмиссии Яг-12 не было. Она была собрана в основном из компонентов Яг-10, доступных слабому технологически ЯГАЗу ещё в 1932-ом году! И по этой причине в трансмиссии были простейшие шестерни с прямыми зубьями (оборудования для нарезки косых зубьев завод тогда не имел), простейшие шариковые и роликовые подшипники (конических не было) и простейшие открытые шарниры.

Как пишет о Яг-12 М. Соколов в справочном издании «Вездеходы СССР 1918-1945»: «И хотя ЯГ-12 был воплощён в единственном экземпляре, продолжения не последовало вовсе не из-за сложности, а из-за отсутствия надлежащего отечественного двигателя и нехватки производственных мощностей».

Именно для разгрузки содержащей огромное количество простых конструктивно элементов трансмиссии, решили ограничиться такой фишкой от Яг-12 как система управления двумя передними ведущими мостами.

Сзади же, останется один неуправляемый и не ведущий мост, на который будет приходиться значительная часть веса двигателя, двух радиаторов (дополнительный скомпонован по танковому, с верхним забором воздуха) и бензобака. Спереди же, мы получаем возможность не только разместить единственное отделение управления, но и забронировать его на уровне основной массы тогдашних танков (13 мм)! Запасные колёса помимо своей основной функции, благодаря установке на кронштейнах обеспечивающих свободное вращение, участвуют в преодолении сложных препятствий.

На платформе, прикрытой противопульной бронёй, размещаем всё ту же зенитку 3-К на тумбовой установке с развитым щитом. Понятно, что в довольно узком бронекорпусе это не зенитка с круговым вращением, а опять-таки мощное полевое орудие с сектором обстрела не более 45 гр., годное и для артподдержки и для уничтожения вражеской бронетехники с весьма приличной дистанции. Поскольку упоров-домкратов в данной версии не предусмотрено, пушку установили несколько ниже и оснастили эффективным дульным тормозом, гасящим до 30 % импульса отдачи, благодаря чему собственно (в сочетании с более широкой базой) и удалось получить те самые 45 гр. горизонтального обстрела без применения упоров.

Самоходка украшенная по бортам неуставными ярославскими медведями и опять-таки по требованию военных дооснащённая курсовым пулемётом была принята на вооружение в конце 38-го года под маркировкой КСП-3 и до перехода на новую модель, ею были оснащены четыре мобильных артполка того же состава, что и два прежних (36 колёсных САУ артподдержки и 12 самоходных зениток в каждом). Общий объём выпуска этих САУ составил ок. 150 машин.

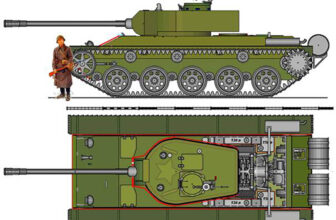

Следующей моделью стала значительно более совершенная КСП-4 уже с полным приводом на четыре оси (две передние управляемые), практически новым корпусом (бронелисты толщиной 13 мм имеют рациональные углы наклона) и башней со специально модифицированной под неё новейшей противотанковой пушкой ЗиС-2 (3-К сняли с производства, запустив в серию новую мощную 85 мм зенитку 52-К). Кроме того, машина получила форсированный двигатель с усовершенствованной системой охлаждения и дополнительный топливный бак в корме, сделанный по типу БТ-7.

От идеи установить на этой самоходке новую 85 мм зенитную пушку отказались ввиду того, что она была значительно мощнее прежней, минимум на тонну тяжелее, и при стрельбе опять пришлось бы либо вводить упоры, либо существенно ограничивать сектор обстрела. Пушка же ЗиС-2 была очень удачно модифицирована специально для установки в башне кругового вращения (хотя стрелять из неё в обычных условиях допускалось в носовом и кормовом секторах не более 60 гр. – далее, машину сильно раскачивало, что негативно отражалось на кучности стрельбы и скорострельности. А вот ставить дульный тормоз на эту пушку, ГАУ категорически запретило).

Лишь над передней частью башни имелась крыша, на которой были смонтированы два перископических прицела. Большая часть башни была сверху открытой. Поскольку откат орудия осуществлялся частично в нишу башни, угол вертикального наведения был чрезвычайно мал и не превышал такового у большинства противотанковых пушек (25 гр.), из-за чего КСП-4 сперва даже не хотели принимать на вооружение, а потом, уже после принятия (под впечатлением успехов панцерваффе во Франции), главным приоритетом данной самоходки объявили именно борьбу с танками противника.

Война застала КСП-4 в самом начале серийного выпуска и, учитывая как складывались события на фронте летом 41-го, все выпускаемые в режиме авральной штурмовщины военного времени самоходки немедленно шли на укомплектование полков стандартного состава, которые теперь, однако, не придавались танковым бригадам как прежде (57 мм пушка для артподдержки не годилась), а шли прямиком на фронт под наименованием «отдельных противотанковых».

Как известно, в РИ производство противотанковой пушки ЗиС-2 было прекращено под предлогом «избытка мощности при отсутствии подходящих целей». Сейчас, многие высказывают версию, будто бы пушка (точнее её длинная нарезная часть ствола) была слишком сложной. И то и другое, на мой взгляд, верно только отчасти. Подходящих целей на самом деле было полно – броню немецких танков наши сорокапятки брали не важно и только с самых коротких дистанций. Поэтому, приходилось привлекать для ПТО дивизионные орудия, которые было сложно маскировать, из-за чего они несли большие потери от немецких миномётов и гаубиц.

С другой стороны, о какой сложности речь, если только с июня по декабрь 41-го ЗиС-2 было выпущено более 370 штук? Причём сотня из них пошла на вооружение суррогатных противотанковых самоходок СУ-30 на шасси гусеничного арттягача «Комсомолец».

Скорее всего, тут дело в том, что 92-й завод очень долго не мог освоить те самые стволы в массовом производстве (большой процент шёл в брак) и поэтому, большую их часть получал со Сталинградского завода «Баррикады». Но, с началом войны, все заводы получили просто нереальные планы по увеличению выпуска орудий, справиться с которыми можно было, только оптимизируя производство. «Баррикады» «оптимизировались» за счёт «левых» стволов для ЗиС-2, а вслед за ними, 92-й «оптимизировался» за счёт орудия ЗиС-2 вообще. Какие на фиг «неразрешимые» технологические проблемы с этой пушкой, если уже в 43-ем, армия получила их почти 2 тыс., в следующем 44-ом более двух с половиной тыс., а в 45-ом и вовсе значительно более 5 тыс.?!

Скорее всего, ГКО рассуждал так: поскольку насытить пехоту довольно дорогими 57 мм пушками невозможно (спешно мобилизуемой армии сорокапяток-то катастрофически не хватало), а массово выпускаемой бронетехники, изначально заточенной под данное орудие нет вообще – на фиг она вообще нужна? Уж лучше за её счёт резко увеличить выпуск пушек необходимых для массы новоформируемых дивизий. И точка.

В данной АИ, такая массовая машина есть – это КСП-4 и поэтому выпуск качалок ЗиС-2 персонально для неё продолжается на том же 92-ом.

И в какой-то момент, именно КСП-4 оказались почти единственным высокомобильным инструментом для реализации той задачи, которую с убийственной жёсткостью сформулировал один всем известный полководец: «Прежде всего, надо выбивать у них танки!».

Тут надо заметить, что благодаря наличию развёрнутого ещё до начала войны массового выпуска мощной КСП-4, ЯГАЗу, в отличие от ГАЗа не пришлось заполошно осваивать в серии суррогатные мобтанки. По сути, «колёсный танк» КСП-4 армию полностью устраивал. Его любили экипажи за надёжность отработанных за многие годы узлов и агрегатов, хорошо продуманную эргономику, мощь орудия перед которым не могла устоять броня ни одного немецкого танка, плюс возможность использования запчастей гражданских ярославских грузовиков и техобслуживания в мастерских дивизионных автобатов.

Специально для восполнения потерь в полках артподдержки, вооружённых КСП-2 и КСП-3, была разработана и выпущена серия самоходок КСП-4М с модифицированной под стандартную башню КСП-4 старой доброй зениткой 3-К, две сотни которых волюнтаристским методом изъяли из тыловых частей ПВО.

КСП-4 ЯГАЗ выпускал до февраля 1942 года, когда под бомбами двух массированных авианалётов люфтваффе завод, не смотря на все усилия ПВО, серьёзно пострадал, после чего по большей части отбыл в эвакуацию. На месте остались лишь как раз цех сборки САУ, ремонтные мастерские и небольшие подразделения, производящие боеприпасы.

В таких условиях, единственным выходом стало резкое упрощение технологии. Теперь, цех САУ сооружал на поставляемых из глубокого тыла шасси Яг-10 простейшие установки по типу КСП-2, но с вооружением в виде мощной 85 мм зенитки 52-К. Поставки же специальных шасси для КСП-4 были сведены к минимуму и совсем небольшие партии этих, упрощённых как только можно машин, вооружённых вместо снятых с выпуска 3-К и ЗиС-2 самыми массовыми дивизионными ЗиС-3 шли исключительно для замещения потерь КСП-4 в действующей армии. Формирование новых полков КСП было приостановлено.

В качестве опытного образца, была создана тяжёлая разведывательная бронемашина на которой вместо родной башни САУ, установили башню конструктивно подобную башне танка Т-34 с уменьшенным до 35-25 мм бронированием. Такая же была и защита отделения управления. В серию этот тяжёлый разведчик не пошёл исключительно по нехватке специальных полноприводных четырёхосных шасси.

Зато в 1943 году, когда армия уверенно насыщалась «ленд-лизовскими» грузовиками, у ЯГАЗа появилась возможность создать на базе трёхмостового Яг-10П (полноприводный, на «ленд-лизовских» ШРУСах) и запустить в массовую серию новую противотанковую самоходку КСП-5, очень схожую с РИ ГАЗовской КСП-76.

(Кстати, эта САУ созданная на шасси полноприводного ГАЗ-63, получила и заднее расположение двигателя и основной ведущей осью была ось передняя).

Но ярославский «истребитель» был трёхмостовым, имел лучшую бронезащиту (до 25 мм), лучшую проходимость, четырёх членов экипажа и вооружался мощной 85 мм пушкой. При себестоимости в несколько раз меньше чем Су-85 на шасси Т-34, тем более учитывая, что от немецких танковых и противотанковых пушек защищённость Су-85 и КСП-5 имеют едва ли не одинаково сугубо символическую, а условия местности на европейском ТВД вполне соответствовали уровню проходимости полноприводной колёсной техники, КСП-5 была немедленно запущена в производство и штамповалась большой серией до самого конца войны.

К концу войны появился и вариант этого «истребителя танков» со 100 мм пушкой. Но, в боевых действиях он принять участие не успел, а после войны производство сочли нецелесообразным. Вместо, и на базе этих КСП, в послевоенном СССР начали выпускать первые в стране большие колёсные БТРы.

Почтенный коллеги!

Почтенный коллеги! Представляю свою новую работу. Прошу прощения что длинновато и рисунки не ах. (Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!).

С уважением Ансар.

Не столько футуристично,

Не столько футуристично, сколько узнаваемо:) Недавно Борода аналог выкладывал — Дана-Зусана:)

А вот неуправляемый и не ведущий мост — это вы зря. Не хотите усложнять трансмиссию, то хоть управление на нем оставьте. Маневренность для самохода вещь ни разу не лишняя:)

Почтенный коллега! А зачем

Почтенный коллега! А зачем делать управляемыми задние колёса, если поста управления там уже нет, а спереди обе оси управляются в лучшем виде? Не, оно конечно сладко, когда все оськи управляются. Но для СССР 30-х — чем проще тем лучше. А тут и так две передние оси и тянут и рулят.

С уважением, Ансар.

Коллега. хозяин — барин:)

Коллега. хозяин — барин:) Мало ли что нет поста, радиус поворота моно сократить.

http://alternathistory.org.ua/plemyanniki-frankenshteina-universalnoe-kolesnoe-shassi-zis-samokhodnyi-artilleriiskii-divizion-krei

Почтенный коллега! Вы

Почтенный коллега! Вы совершенно правы насчёт управляемости всех колёс. У меня была мысля внедрить полную управляемость всех четырёх осей КСП-4 но, только после того, как наши специалисты разберут до винтика немецкий четырёхосный Бюссинг-Наг — ведь после пакта мы вполне могли его прикупить вместе с танками и на его примере убедиться, что радиус действительно сокращается довольно существенно. Но! Во-первых, КПС-4 это не машина для разведки, которой вертеться жизненно необходимо, а САУ ПТО. Во вторых, внедрение новых технических решений вполне способно отодвинуть начало серийного выпуска на те самые полгодика, из-за которых машина после начала войны так и не будет запущена в производство.

Да и просто дополнительно усложнять схему в преддверии войны как-то не особо желательно.

С уважением, Ансар.

Нормальные рисунки, не

Нормальные рисунки, не прибедняйтесь.

Правда некоторые аппараты выглядят довольно футуристично.

Спасибо. Насчёт футуристики —

Спасибо. Насчёт футуристики — тут главное чтоб было наглядно видно, что из чего растёт, а не снизошло вдруг святым духом.

Уважаемый коллега Ansar02,

Уважаемый коллега Ansar02, рисунки очень понравились, раскрутка тяжёлых грузовиков так же. Но дальше как то не то. Вместо мучений с КСП-3, лучше создать альтернативный БТР-152, куда как нужнее. КСП-4 выглядит как то по современному, так и просится назвать её "Дашей" и прилепить гаубицу. Но всё же с зенитными автоматами она намного нужнее для РККА.

Почтенный коллега! БТР и

Почтенный коллега! БТР и прочая лёгкая техника на его базе — тема отдельной статьи. Пока не решил стоит ли браться. Рисовать корпус аля152 и пихать в него разные полезные нагрузки мне просто не интересно. А вот для зенитного автомата шасси "ягов" великоваты. Многостволок-то у нас нет. А 1-2 ствола помещаются очень даже комфортно и на ЗиСовском шасси.

С уважением, Ансар.

БТР и прочая лёгкая техника

О, праздник продолжается.

Всё кина не будет, элетричество кончилось.

Для спарок 37мм Рашен-Бофорс явно не великоваты, а если с башней, то и 25мм спарка олично смотреться будет. Ведь и их проалтернативить можно. На шасси ЗИС-5-6 одинарная 37мм только с поддомкрачиванием, да и 2х25мм так же, иначе точность огня никакая, мотать будет, да и нагрузка на шасси. А здесь можно практически сразу огонь открывать, позицию менять, да и проходимость на уровне мехчастей, можно без дорог.

Но настаивать не буду, хозяин барин.

Согласен по всем пунктам.

С

Согласен по всем пунктам.

С уважением, Ансар.

Странно что реальные

Странно что реальные прототипы появляются только сейчас —

Ведь это развитие идеи т.н. моторного передка. Почему-то во времена их распространения, а также переднеприводных автомобилей латиля никому в голову не пришло собрать таким способом не самоходный пожарный насос, а улучшить ходовую часть буксируемого орудия и приделать к нему моторный передок — на 100 лет раньше чем в реальности.

Почтенный коллега! ИМХО:

Почтенный коллега! ИМХО: "каждому овощу свой срок".

Я полностью поддеживаю

Я полностью поддеживаю военную технику на колесном ходу. Или в крайнем случае на резиновом кегрессе. Из недополученного военного образования (по ремонту БТТ) в гражданском вузе знаю, что организация движения гусеничной техники по грунту даже в сухую погоду не проста — после колонны гусениц с трудом едут даже полноприводные грузовики. Поэтому такой техники должен быть необходимый минимум, остальное на колёсах.

И тут действительно странно. Радикально решается задача способности шасси воспринимать отдачу — шасси и сошники исходного орудия. После войны к прицепным даже стали приделывать двигатели для маневрирования на позиции, а до очевидного решения дошли совсем недавно.

Почтенный коллега! Вы правы

Почтенный коллега! Вы правы насчёт воздействия гусениц на дорожное полотно — поэтому, там где это возможно, для колонн гусеничной техники создают "технологическую трассу" — обычно параллельно с дорогой — хоть прямо вдоль её обочины. Но, помимо этого, у гусеничной техники есть много других специфических проблем (напр. после нескольких часов движения надо проверять и вправлять где надо пальцы траков). Да и вообще среднетехническая скорость гусеничников заметно ниже чем у колёсников.

И Вы безусловно правы — колёсные шасси — направление перспективное. Раньше этого не то что бы недопонимали, скорее видели на практике, что дорог (любых!) мало, движки грузовики имеют маломощные, высокой проходимости от них недобиться, ШРУСов отечественных нет. Вот и делали ставку на гусянки.

С уважением, Ансар.

Прекрасный материал, коллега,

Прекрасный материал, коллега, но коллега Из майкудука абсолютно прав. Более того. Имея 150 сильный двигатель вероятно появление нового, более дешевого чем Т-34, среднего танка с 76-мм орудием, что делает КСП-2 и КСП-3 не особо нужными. А вот БТР, тягачи, ЗСУ, тяжелые разведывательные БА с 45-мм пушками (или 37-мм автоматами) будут очень востребованы. Так же и КСП-5 в гусеничном варианте будет выглядеть предпочтительнее Су-76 на пример (или будет в серии Су-85А). По ЗиС-2 вы, коллега, не совсем правы: в 1943 выпуск орудия удалось наладить после поставки американских станков. До этого из-за большого брака стоимость 57-мм ЗиС-2 составляла три(!) стоимости 76-мм ЗиС-3 (которая к тому-же позволяла эффективно поддерживать пехоту ОФ снарядами). Это, в условиях больших потерь начального периода ВОВ, приоритетно.

Спасибо, почтенный Спасибо, почтенный коллега! "Имея 150 сильный двигатель вероятно появление нового, более дешевого чем Т-34, среднего танка с 76-мм орудием…." Честно говоря, с трудом себе представляю такой "средний" танк. Если конечно речь идёт не о колёснике . "А вот БТР, тягачи, ЗСУ, тяжелые разведывательные БА с 45-мм пушками (или 37-мм автоматами) будут очень востребованы". Теоретически — бесспорно. Но если вспомнить о размерах парка РККА, начинаешь сомневаться, что армия способна потянуть ещё и массу БТР. По тягачам, ЗСУ и тяжёлым БА полностью согласен. "КСП-5 в гусеничном варианте будет выглядеть предпочтительнее Су-76" КСП-5 и Су-76 не конкуренты поскольку заточены под разные задачи. Гусеничный вариант КСП-5 не нужен. Уже есть СУ-85 на шасси Т-34. В крайнем случае, можно сделать суррогатную самоходку на шасси гусеничного арттягача Я-12. Но зачем? Прелесть КСП-5 в том, что укомплектованный ими отдельный противотанковый полк можно гораздо быстрее перебросить куда надо, чем туда доползёт гусеничная техника. Насчёт ЗиС-2. Я лишь пытался объяснить, что отказ от её выпуска это результат сложения сразу нескольких факторов а не одного какого-либо. Причём главный фактор — всё-таки на мой взгляд — война и связанная с ней мобилизация промышленности на выпуск наиболее технологичных образцов вооружения. Не будь войны, все и технологические и денежные проблемы выпуска ЗиС-2 были бы… Подробнее »

Хороший материал.

Хороший материал.

Спасибо, почтенный коллега.

Спасибо, почтенный коллега.

Уважаемый коллега. Хочу

Уважаемый коллега. Хочу обратить ваше внимание, что даже сейчас САУ на автомобильном шасси не слишком то и распространены, не смотря на кажущиеся преимущества. А к началу ВОВ додумались только до обычной пушки, поставленой на грузовик. Никаких пушек во вращающихся башнях. Да и зачем? Предложенная вами конструкция всё равно может стрелять только по ходу движения. При выстреле под углом САУ просто опрокинет отдачей. В современных конструкциях применяются специальные дополнительные упоры. У вас этого нет.

Поддерживаю коллег, которые считают, что лучше сделать БТР или ЗСУ.

Почтенный коллега! «…даже Почтенный коллега! "…даже сейчас САУ на автомобильном шасси не слишком то и распространены…" Это прежде всего потому, что САУ нашего времени вес имеют обычно такой, что их просто невозможно сделать на более дешёвом колёсном шасси. Зато там, где арта не шибко мощна или не сильно наворочана, установок на колёсном шасси было разработано довольно много. Есть среди них и удачные. Идея же АИ в том, чтоб дать армии САУ вообще по сути на шасси, а потом узлах серийного тяжёлого грузовика. "…к началу ВОВ додумались только до обычной пушки, поставленой на грузовик." Ну, до этого додумались значительно раньше . В СССР же серийную Су-12 на шасси трёхмостового грузовика начали выпускать ещё в 1933 г. Во время ВОВ была создана и успешно испытана полугусеничная САУ с ЗиС-2. В серию не пошла из-за дефицита тех самых полугусеничных шасси. КСП-76 тоже машина специальной разработки без всяких упоров. "Никаких пушек во вращающихся башнях." У нас не было грузовика, способного принять на борт и мощную арту и башню. "Предложенная вами конструкция всё равно может стрелять только по ходу движения." Немцы серийно выпускали массу техники (в т. ч. и колёсной и полугусеничной) тоже способной стрелять только по курсу и их это не смущало. С чего… Подробнее »

Уважаемый коллега! По сути Уважаемый коллега! По сути пушка на автомобильном шасси не самоходная а самодвижущаяся. Способная самостоятельно переместится с одной огневой позиции на другую и ведущая огонь с места. А собственно САУ создавались для сопровождения наступающих войск и должны были стрелять в движении. Причем на САУ пушка как правило была мощнеее чем на базовом танке. Автомобильное шасси просто не выдержало бы таких нагрузок. Пришлось бы его дорабатывать и усиливать. А это убивает весь смысл. Так что поставить в кузов грузовика зенитку 76-85 мм это еще оправдано. А поставить ЗИС 3 для стрельбы прямой наводкой — это уже будет не серьёзно. Тем более использовать такую конструкцию в качестве антитанка. Конечно очень заманчиво использовать дешовое автомобильное шасси вместо гусеничного. И ведь делали. Например БА-10. Вроде и броня не хлипкая и вооружение как у танка. Чем не эрзац-танк? Только потеряли их быстрее чем танки. Потому как эрзац. На счет ЗСУ с МЗА я не прав. Броня такой машины должна держать крупнокалиберные пули и желательно 20 мм авиаснаряды. Иначе не переживет и пары минут налета. Как давили счетверённые максимы в кузовах грузовиков. А с БТР проблема в теории боя. Нужны были годы войны, чтобы поняли важность мобильности пехоты и небходимости защиты пехоты на марше и… Подробнее »

А собственно САУ создавались

Это штурмовое орудие. Таких вообще создано немного. Немцы имели Stug III, но часто обходились буксируемой 7,5 cm leIG 18, защитой для которой были малые размер, вес и полноценный расчет из 6 человвек.

Основой артиллерии же у всех были орудия для стрельбы с закрытых позиций, могущие сопровождать свои войска огнем не двигаясь. У немцев это была 10,5 cm leFH 18.

Почтенный коллега! Как-то всё Почтенный коллега! Как-то всё у Вас в голове смешалось в некий сумбур. Попробуем разобраться. "…А собственно САУ создавались для сопровождения наступающих войск и должны были стрелять в движении." Кто же Вам это сказал? Вы можете представить себе любую из Су-5 стреляющую в движении? Ни одна из САУ спроектированных до войны не предназначалась для стрельбы в движении. На испытаниях САУ которые могли это делать теоретически, этот элемент обязательно пробовали, но это были чистые эксперименты в рамках обширной программы испытаний. На практике такие стрельбы не производились. Даже для САУ времён ВОВ стрелять на ходу было совершенно бессмысленной тратой боекомплекта, (который кстати, у САУ и так ограничен) поскольку без стабилизаторов вооружения стрельба превращалась в стрельбу сугубо по площадям, для чего было достаточно и огневой поддержки буксируемых гаубиц и пушек. САУ создавались прежде всего для оперативной артподдержки наступающих войск. САУ в виде альтернативных КСП-2, КСП-3 и КСП-4М создавались как и гусеничные САУ для движения вслед за наступающими частями и стрельбы с коротких остановок по их целеуказаниям. А кто, собственно предлагал: "поставить ЗИС 3 для стрельбы прямой наводкой… Тем более использовать такую конструкцию в качестве антитанка."? Причём тут вообще ЗиСы? Если же Вы имеете ввиду РИ опытную САУ с ЗиС-2 на шасси зисовского полугуся — то чем… Подробнее »

Уважаемый коллега! К Уважаемый коллега! К сожалению вы, как и немало коллег на сайте, создавая АИ не учитываете реалий, кторые были в то время. Для примера — в 38 году Сталин прекратил финансирование работ по урану. Мы знаем к каким последствиям это привело. Но попробуйте убедить Сталина не прекращать финансирования используя аргументы доступные на то время. Врятли что то получилось бы, ведь аргументов то по сути нет. Так, весьма туманные перспективы на неопределенное будущее. А реальная война уже стучится в двери. Или такое — рисуют АИ танки с длиннющими пушками. Очевидно не зная, что тогда считалось — пушка не должна выходить за габариты танка. Вернемся к вашей идее. Она конечно заманчивая — семейство дешовых и массовых САУ. Но! Согласно уставам того времени для танков предусматривался только один вид действий — наступление. При любых условиях. Наверняка и для другой бронетехники было написано тоже самое. И ваши легкобронированые САУ сгорели бы в лобовых атаках, как и другая советская бронетехника. Конечно можно было бы поправить уставы. Но это сделали только после летнего разгрома, во время боев под Москвой. Когда бронетехники почти не осталось. Можно конечно воевать и не по уставам. Но это черевато. А. Покрышкина в своё время потащили в трибунал, за то,… Подробнее »

Почтенный коллега! «Согласно Почтенный коллега! "Согласно уставам того времени для танков предусматривался только один вид действий — наступление. При любых условиях. Наверняка и для другой бронетехники было написано тоже самое. И ваши легкобронированые САУ сгорели бы в лобовых атаках, как и другая советская бронетехника." В наступлении как раз иметь под рукой САУ более предпочтительно чем в обороне . А наступая ПОЗАДИ танков и пехоты, САУ по определению несут меньшие потери. Впрочем, воюют люди и гореть САУ в "лобовых атаках" наверняка тоже придётся , куда уж без этого. "…Когда бронетехники почти не осталось." А тут у нас ещё целый большой и мощный завод, делающий бронированные САУ! "Вы очевидно хотите получит что то вроде чехословацкой "Дана-Зузана"." Неа. Ни разу не хотел. Дана — это самоходная гаубица. У меня к началу войны из МНОГОЦЕЛЕВОЙ самоходной пушки выросла пртивотанковая САУ. Благо ЗиС-2 позволяла ломать немецкую бронетехнику с довольно больших дистанций. Я вообще не уверен что можно сделать хорошую самоходную гаубицу на агрегатах Яг-10. Скорее всего получится не САУ, а перетяжелённая самодвижущаяся гаубица, тратящая на подготовку к стрельбе времени не на много меньше чем буксируемая, и при этом уступающая по проходимости обычной гаубице буксируемой гусеничным арттягачём. Нам такого самоходного гаубица не надо. Пусть это будет более лёгкая,… Подробнее »

Уважаемый коллега! Пехотные

Уважаемый коллега! Пехотные кондиры ставили любую броню впереди своих людей, до конца войны. Чтобы уставы не писали. Не зря же СУ-76 получила прозвище "сука". Немцы вообще в конце войны использовали штурмовые орудия вместо танков.

Почтенный коллега! Штурмовое

Почтенный коллега! Штурмовое орудие, оно как раз тем и отличается от САУ поддержки что его можно использовать как танк — бронька и достаточно малая по высоте лобовая проекция позволяют.

Уважаемый коллега! Мы уже

Уважаемый коллега! Мы уже несколько отклонились от темы.

Оказывается в РИ вашу идею пытались реализовать. http://www.weltkrieg.ru/tanks/183-sau-zis-41.html

Дык я Вам про него уже

Дык я Вам про него уже намекал…

«Не зря же СУ-76 получила

"Не зря же СУ-76 получила прозвище "сука". "

Конечное не зря. В ней механик-водитель размещался рядом с топливным баком и в результате этого при попаданиях снарядов противника сгорал заживо.

Узкоспециализированная вещь.

Узкоспециализированная вещь. Буксируемое орудие замаскировать легче, а грузовиком можно боеприпасы и пайки на позицию возить. Для колесного САУ всё равно понадобится два транспортных средства — собственно, под артиллерийскую установку и для боеприпасов. Каждое их которых не дешевле орудия. Выигрыш во времени установки/сворачивания колёсного САУ перед буксируемым орудием минимален, преимущества в проходимости нет, а габариты — есть. Плюс буксировать можно бОльший груз, чем на себе везти.

Почтенный коллега! Ваша

Почтенный коллега! Ваша критика направлена по сути на любые САУ вообще. И если бы Вы были правы — их бы в мире не существовало .

.

Видать Вы правы не совсем либо не во всём .

.

С уважением, Ансар.

с интересом прочитал и

с интересом прочитал и посмотрел картинки, действительно футуристического вида. Со своей стороны, при всем уважении к автору, я бы такие САУ не принимал на вооружение.

Бронезащита не возволит смело использовать КСП прямо на поле боя, а в сравнении с буксируемыми пушками маскировка КСП будет затруднена. К тому же при буксируемом орудии автомашина, укрытая вдали от огневой позиции, почти наверняка будет сохранена. Такой автомобиль будет использвован на худой конец для эвакуации оставшихся в живых, а при относительно успешной обороне для эвакуации пускай и поврежденной пушки.

дял зенитной артиллерии также не вижу никаких преимуществ зенитки на борту в сравнении с буксируемой зенитки на 4колесном лафете.

как ни крути — а если уж речь о самоходке для 1941 года — то самое лучшее это StuG III

Спасибо, почтенный коллега,

Спасибо, почтенный коллега, но не могу с Вами согласиться.

"Бронезащита не возволит смело использовать КСП прямо на поле боя"

А танки с такой же бронезащитой на поле боя использовать нормально? А ведь я про лобовые атаки на противника нигде не упоминал. Это САУ артподдержки, двигающиеся только за наступающими частями.

"…в сравнении с буксируемыми пушками маскировка КСП будет затруднена. К тому же при буксируемом орудии автомашина, укрытая вдали от огневой позиции, почти наверняка будет сохранена."

Универсальная претензия к любой САУ. Тем не менее, САУ существуют.

"…если уж речь о самоходке для 1941 года — то самое лучшее это StuG III"

Штуг — штурмовой орудие. Статья не о штурмовых орудиях.

С уважением, Ансар.

Хорошая

Хорошая работа!Высоко-мобильное, бронирываное, мощно вооружонное и в то же время не сильно дорогое средство.Немного поальтернативил в плане развесовки.

!!! Класс! Спасибо! Второй

С уважением, Ансар.

Шасси скорее всего обладает

Шасси скорее всего обладает малой проходимостью, грузоподъёмностью и избыточным давленим на грунт. Посему явилась мысль использовать машину с подрессоренной подвеской и побортным управлением.

Положительными сторонами являются — однозначно очень хорошая проходимость, тк отсуствуют дифференциалы, простота конструкции, мягкость хода и приемлемое давление на грунт. На базе подобного шасси возможно создать полноценный плавающий БТР

Почтенный коллега!

«Шасси

Почтенный коллега!

"Шасси скорее всего обладает малой проходимостью, грузоподъёмностью и избыточным давленим на грунт"

По сравнению с гусеничной техникой, возможно. Но, это максимум того что можно получить в те годы на колёсах, да ещё с использованием агрегатной части серийных грузовиков.

С уважением, Ансар.

Доброго времени.

По

Доброго времени.

По возможности погуглите, и желательно поютубьте тему — Чебуратор. Алексей Гарагашьян.

Прототипы создаваемые этим замечательным человеком(конструктором, новатором и вообще умницей) отличаются удивительной простотой, надёжностью, великолепными функциональными возможностями.

Я предложил Вам объединить в одной машине положительные стороны автомобильной и гусеничной техники, простоту и надёжность агрегатов, хорошую ремонтопригодность и малую стоимость в производстве.

Спасибо, обязательно гляну.

Спасибо, обязательно гляну.