Третий Рим. Русский Флот в XVI–XVII веках. Часть VI. Корабли Русского Флота (1625-1635)

Третий Рим

Доброго времени суток, дорогие друзья!

В рамках альтернативы «Третий Рим» продолжаю серию статей по теме: «Русский Флот в XVI–XVII веках».

Третий Рим. Русский Флот в XVI–XVII веках. Часть IV. Флота и флотилии (1630-1653)

Третий Рим. Русский Флот в XVI–XVII веках. Часть V. Адмиралтейства и верфи

Шестая часть посвящена кораблям Русского Флота, построенным в 1625-1635 годах. Основой для описания кораблей и их характеристик послужили как реальные факты из истории русского флота, оптимизированные в альтернативный вариант, так и иностранные корабли первой трети XVII века. При этом события, которые не происходят в связи с альтернативным ходом истории исключены из изложения событий, а внесенные изменения выделены темно-синим цветом. Для разработки изображений кораблей использованы картины того времени, современные рисунки и фотографии реконструкций кораблей первой трети XVII века. При этом прототипы соответствуют годам разработки описываемых кораблей. Вместе с тем необходимо отметить, что при разработке рисунков мною акцентировано внимание на расположение артиллерии, поэтому возможны неточности в парусном вооружении и других деталях. Таким образом, приведенные рисунки являются только иллюстрациями, а не точными чертежами кораблей. С нетерпением жду Ваших комментариев и рекомендаций.

Русский Флот в XVI–XVII веках

VI. Корабли Русского Флота (1625-1635)

1. Галеоны

Галеон (исп. galeon) – большое многопалубное парусное судно XVI-XVIII веков с достаточно сильным артиллерийским вооружением, использовавшееся как военное и торговое. Первое упоминание о галеоне относится к 1535 году. Основной причиной его создания стало возникновение постоянных перевозок между Европой и американскими колониями. Испанский галеон XVI-XVII веков представлял собой парусный двухпалубный корабль с высокой кормой. Длина – 40 м, ширина – 16 м. Водоизмещение галеона могло быть 500 тонн (у манильских галеонов достигало 2 000 тонн). Вооружение 50-80 орудий. Экипаж состоял из 600 матросов и солдат. В дальнейшем галеон стал основой испанского и английского флотов. Галеон отличался от ранних судов тем, что был длиннее, ниже и прямее, с прямоугольной кормой вместо круглой, и наличием на носу гальюна, выступающего вперед ниже уровня бака.

Корпус галеона обычно строился из дуба и других твердых пород дерева, рангоут – из сосны. Форштевень, сильно изогнутый и вытянутый вперед, имел украшения и по форме напоминал таковой у галер. Длинный бушприт нес парус – блинд. Носовая надстройка была отодвинута назад и не нависала над форштевнем. Надстройка высокая и узкая, размещалась на срезанной корме, имела несколько ярусов, в которых размещались жилые помещения офицеров, пассажиров или отряда солдат. У сильно наклоненного ахтерштевня был транец выше грузовой ватерлинии. Корма украшалась резьбой и балконами. тогда как в высокой надстройке было достаточно места для размещения пассажиров. В зависимости от водоизмещения галеоны строились с числом палуб от двух до семи. Орудийная палуба использовалась как платформа для мощной батареи, а высокий ют давал преимущество при абордаже. Под орудийной палубой находился вместительный трюм. Борт судна от киля к грузовой ватерлинии имел большой развал, а к верхней палубе – завал. При этом решалось несколько задач: увеличивалась грузоподъемность, затруднялся переход с судна на судно во время абордажа, повышалась общая прочность; смягчалась сила удара волн о борт, поскольку волна отражалась вверх, и корпус не испытывал ее прямого удара.

Парусное вооружение состояло из трех-пяти мачт, передние мачты несли прямое вооружение, задние – косое (латинское). Типичный галеон имел бушприт, фок-мачту, грот-мачту и бизань-мачту. На мачтах стояло прямое парусное вооружение. Самые большие галеоны водоизмещением более 800 испанских тонн, могли нести вторую бизань, так называемую бонавентура-бизань. На бушприте стоял прямоугольный шпринтовый парус, тогда как на фок- и грот-мачте стояло по три прямых паруса: грот (фок), марсель и брамсель. На бизани стоял косой парус, если имелась бонавентура-бизань, то косой парус стоял и на ней. Небольшие размеры галеонов позволяли им двигаться не только под парусами, но и на веслах. Использование весел было возможно только при плавании в тихих прибрежных водах, а также при попадании в штиль в океане. Размеры галеона непрерывно росли.

В XVII столетии для дальних плаваний на Восток был создан новый тип судна, предназначенный для перевозки грузов. Водоизмещение достигло 600 тонн. Такие корабли поначалу не имели в истории кораблестроения отдельного наименования. Их можно считать модернизированными галеонами. Отношение длины корпуса к ширине этих судов стало ещё большим, чем у галеонов. Кормовые и носовые надстройки были уменьшены по высоте. Украшения, скульптуры и орнаменты, ранее перегружавшие высокую корму, борта и нос, стали проще и больше гармонировали с общим обликом судна. Корабли несли три основные мачты и на конце бушприта дополнительную маленькую мачту с прямым парусом. В своих основных чертах эти корабли не менялись на протяжении более ста лет. Их шпангоуты изготавливали составными и располагали на небольшом расстоянии друг от друга, особенно в местах больших нагрузок. В районе установки мачт шпангоуты изготавливались двойными. Набор подкреплялся горизонтальным и вертикальными кницами. Как и набор, так и обшивка корпуса выполняются из дуба, причём так, чтобы форма древесины соответствовала форме детали и, следовательно, изгиб волокон соответствовал её изгибу.

В результате уменьшался отход древесины и получались чрезвычайно прочные детали. К шпангоутам дубовые доски крепили при помощи деревянных шипов, стараясь не применять железные гвозди, которые быстро ржавели. Внешняя обшивка корпусов имела толщину 10-15 сантиметров, внутренняя – до 10 сантиметров, поэтому общая толщина, включая шпангоуты, была более полуметра. Швы обшивки проконопачивали паклей, пропитанной смолой. Для защиты от древоточцев, разрушающих подводную часть корпуса, дуб покрывали досками из вяза, предварительно их просмолив. Доски вяза прибивали железными гвоздями так, чтобы их шляпки, касаясь друг друга, создали сплошную металлическую полосу. Всего для постройки требовалось около двух тысяч хорошо высушенных дубов. В зависимости от размерений судна, его внутреннюю часть делили так, чтобы получаемые объёмы можно было использовать наиболее целесообразно.

Начиная сверху, палубы парусного военного корабля имели следующие наименования: квартердек, или открытая палуба для управления кораблем; опердек (опер-дек), или верхняя батарейная; мидельдек (мидель-дек), или средняя палуба, где размещалась главная артиллерия; орлопдек (орлоп-дек), или кубрик; трюм. Кроме того, можно встретить и другие, менее распространенные наименования палуб: на некоторых трехдечных линейных кораблях (от 80 до 120 пушек) верхняя палуба именовалась оверлоп, вторая – вердек, а третья – бувенет. На двухпалубных галеонах батарейная палуба называлась гондек, а закрытая часть верхней палубы, предшествующая кормовой надстройке – фордек.

Для русского флота галеоны строились в 1630-1635 годах в качестве линейных кораблей, активно использовались мобилизованные суда частных торговых кампаний (а также трофейные и реквезированные) в качестве больших транспортных судов для перевозки войск (включая артиллерию и кавалерию) и грузов.

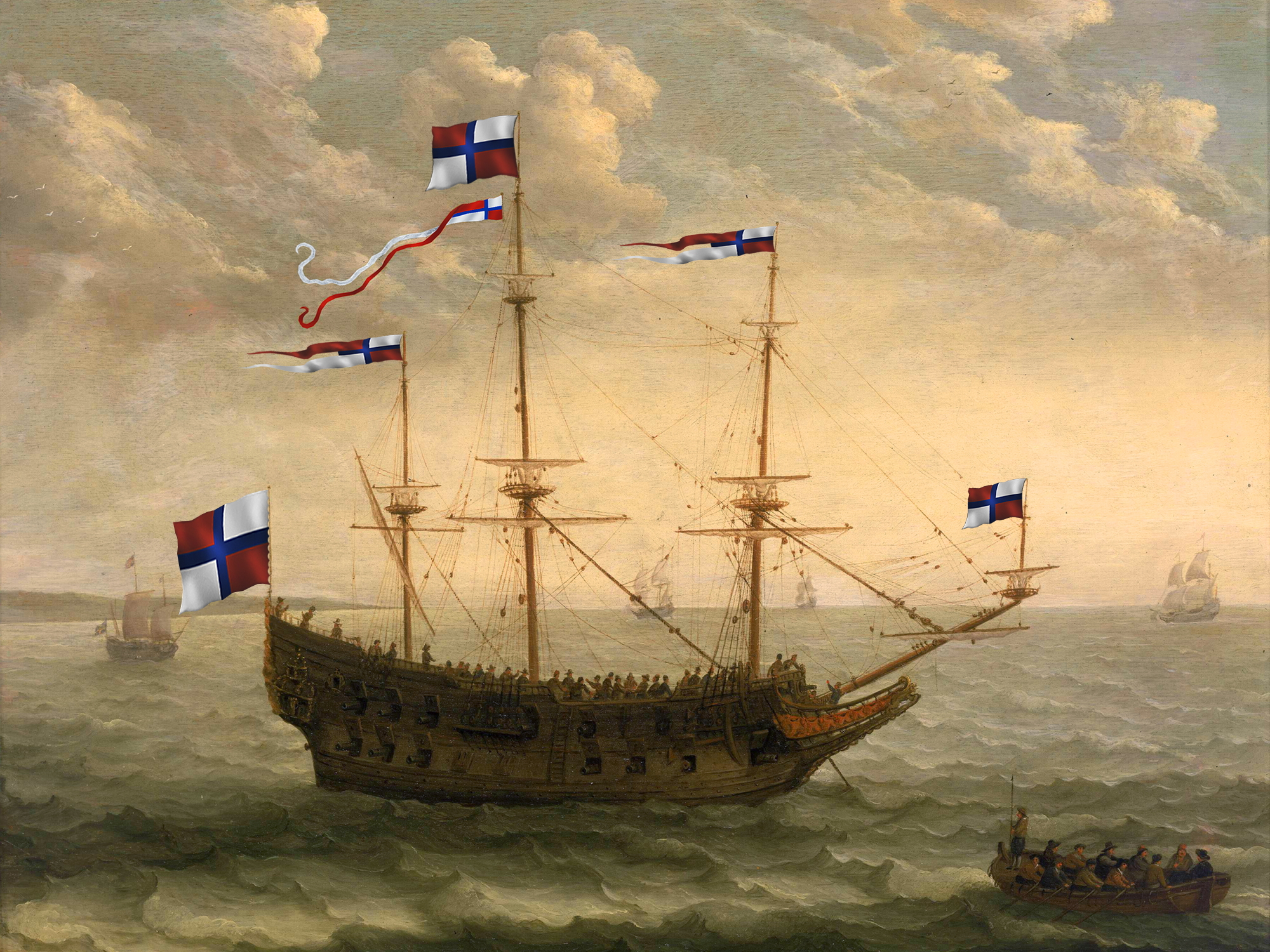

40-пушечный галеон «Святой апостол Петр» (1632)

40-пушечный галеон «Святой апостол Петр» – трёхмачтовый двухпалубный парусный корабль, первый из шести кораблей типа галеон («Святой апостол Пётр», «Святой апостол Павел», «Святой апостол Иоанн», «Святой апостол Андрей», «Святой апостол Иаков», «Святой апостол Матфей») построенных в 1630-1632 годах Архангельским адмиралтейством по проекту, выполненному с участием Царевича Петра по примеру голландского галеона «Батавия» (1628). В 1635 году галеоны типа «Святой апостол Петр» были причислены к линейным кораблям 2-го ранга.

Корабли имели следующие размеры: длина по верхней палубе – 40,2 м, ширина по мидельшпангоуту – 10,5 м. Экипаж – 240 человек. Вооружение – 40 пушек (24 12-фунтовых пушки на гондеке, 8 6-фунтовых на фордеке и 8 3-фунтовых на баке). Водоизмещение достигло 800 тонн.

2. Флейты

Голландский флейт – (нидерланд. vliet) морское парусное транспортное судно Нидерландов XVI-XVIII веков. Первый флейт был построен в 1595 году в городе Хорне, центре судостроения Голландии, в заливе Зейдер-Зе.

Длина этих судов в 4-6 и более раз превышала их ширину, что позволяло им ходить под парусами уже довольно круто к ветру. Флейты начала XVII века имели длину около 40 м, ширину около 6,5 м, осадку 3-3,5 м, грузоподъемность 350-400 т. Для самообороны на них устанавливали 10-20 пушек. Экипаж состоял из 60-65 человек.

В рангоуте были введены изобретённые в 1570 году стеньги. Увеличение длины мачт за счет изготовления их составными упростило их замену при ремонте, а реи стали укороченными, что позволило сделать узкие и удобные в обслуживании паруса и сократить общее число верхней команды. Его борта делались слегка заваленными в сторону палубы для того, чтобы пошлина с судна была меньше. Парусное вооружение фок- и грот-мачт состояло из фока и грота и соответствующих марселей, а позже на больших флейтах и брамселей. На бизань-мачте выше обычного косого паруса поднимали прямой парус крюйсель. На бушприте ставили прямоугольный парус блинд, иногда бом-блинд. На флейтах впервые появился штурвал, что облегчило перекладку руля.

На протяжении XVI-XVIII веков флейты занимали господствующее положение на всех морях. Суда этого типа отличались хорошими мореходными качествами, высокой скоростью, большой вместимостью и использовались, главным образом, в качестве военно-транспортных. В составе русского флота находились как флейты, специально построенные для флота, так и суда, купленные для нужд флота у судовладельцев. Так, к 1635 году флот Русско-Голландской компании насчитывал уже более 40 кораблей, основным типом которых являлись флейты.

28-пушечный флейт «Рюрик» (1632)

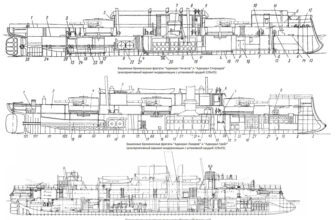

28-пушечный флейт «Рюрик» – трёхмачтовый двухпалубный парусный корабль, первый корабль Балтийского флота. 31 декабря 1630 года (10 января 1631 года) на Олонецкой верфи заложены 6 28-пушечных воинских флейтов, названных в честь древнерусских князей «Рюрик», «Олег», «Аскольд», «Варяг», «Святослав» и «Владимир». Первый фрегат «Рюрик» вступил в строй весной 1632 года, а шестой «Владимир» – 27 мая (6 июня) 1632 года. В октябре 1631 года на верфи заложили еще шесть 28-пушечных флейтов («Ярослав Мудрый», «Владимир Мономах», «Мстислав Великий», «Юрий Долгорукий», «Ростислав Смоленский», «Дмитрий Донской»), вступивших в строй в 1633 году. В 1635 году все флейты типа «Рюрик» были причислены к кораблям 4-го ранга (легким фрегатам).

Длина кораблей составляла от 26 до 28 м, ширина – от 6,2 до 6,7 м, осадка – от 2,7 до 2,9 м. Вооружение кораблей включало 28 орудий (16 восьмифунтовых на гондеке, 8 шестифунтовых на фордеке, 4 трёхфунтовые пушки на баке), экипаж состоял из 120 человек. Водоизмещение – 400-450 тонн.

После укомплектования офицерами и матросами корабли составили первое соединение Балтийского флота – Ладожскую флотилию (три отряда флейтов по 4 вымпела и отряд малых кораблей). В 1636 году корабли флотилии были переведены на главную базу Балтийского флота – Город Святого Петра (Санкт-Петербург). Фрегаты типа «Рюрик» принимали активное участие в русско-польской войне 1639-1641 годов и русско-шведской войне 1642-1645 годов. Выведены из состава флота в 1645 году.

3. Баркалоны

Баркалон (от итал. barca longo) – парусно-гребное военное судно схожее с галеасом, предназначенное для дальних морских путешествий. Изначально баркалоны использовалось в испанском флоте, позже в английском и французском флотах. К концу XVII века корабли этого типа уже вышли из употребления в европейских флотах.

Русские «баркалоны» – представляли собой двухпалубные трехмачтовые корабли (две мачты с прямыми парусами и одна – с косым парусом). Таким образом, строившиеся для Азовского флота России корабли, называемые баркалонами, фактически таковыми не являлись и соответствовали кораблям 5-го ранга по принятой в Европе в конце XVII века классификации. В последующие годы во всех документах они числились уже в качестве кораблей. Баркалоны по первоначальной росписи должны были иметь в длину 35 м и в ширину 8,23 м при осадке 2,13 м и вооружаться 26 пушками (восемнадцать 4-фунтовых, шесть 3-фунтовых и две 2-фунтовых пушек), на одной закрытой и одной открытой батареях. Однако в ходе постройки количество орудий различного калибра увеличилось до 36-46, размерения многих судов менялись, в частности, значительно выросла осадка.

42-пушечный баркалон «Святой Равноапостольный Великий князь Владимир» (1639)

42-пушечный баркалон «Святой Равноапостольный Великий князь Владимир» – трёхмачтовый двухпалубный корабль Азовского флота. Заложен на Воронежской верфи 1 мая 1637 года, спущен на воду 12 декабря 1639 года. Построен по проекту галеона «Святой апостол Петр» с уменьшением размерений и калибра орудий. По классификации, введенной 1 сентября 1635 года относился к кораблям 3-го ранга (тяжелым фрегатам). В 1644-1645 годах прошел капитальный ремонт. Исключен из состава флота в 1649 году. Всего 1635-1639 годах построены четыре корабля: три на Воронежской верфи («Святой Владимир», «Святой Ярослав Мудрый», «Святой Ростислав Смоленский»), и один на Коротоякской («Святой Даниил Московский»).

Размеры: длина – от 38,2 до 38,7 м, ширина – от 8,2 до 8,23 м, осадка – от 3,1 до 3,15 м. Вооружение – 42 пушки (24 6-фунтовых пушек на гондеке, 12 3-фунтовых пушек на фордеке и 6 2-фунтовых пушек на баке). В ходе ремонта 2-фунтовые пушки демонтированы. Экипаж – 180 человек. Водоизмещение – 500-550 тонн.

36-пушечный баркалон «Святой Меркурий Смоленский» (1637)

В 1635-1639 годах на средства «кумпанств» на верфях Воронежского адмиралтейства были построены 16 36-пушечных баркалона, названных в память русских воинов, причисленных Русской Православной Церковью к лику святых («Святой Меркурий Смоленский», «Святой Андрей Боголюбский», «Святой Всеволод Псковский», «Святой Михаил Черниговский», «Святой Георгий Владимирский», «Святой Василий Ростовский», «Святой Довмонт Псковский», «Святой Феодор Новгородский», «Святой Роман Рязанский», «Святой Олег Брянский», «Святой Иоанн Путивльский», «Святой Владимир Новгородский», «Святой Михаил Тверской», «Святой Феодор Острожский», «Святой Александр Пересвет», «Святой Андрей Ослябя»).

Конструкция кораблей включала только функциональные элементы, так они не имели балконов и украшений из резного дерева (впоследствии для придания «нарядного» вида самими экипажами кораблей была нанесена ораска деталей бортов и надстроек). Эти корабли были непригодны для эскадренного боя, так как имели только легкую артиллерию, но хорошо подходили для разведывательной и блокадной службы. С 1635 года были переименованы в корабли 4-го ранга (тяжелые фрегаты). В 1642-1645 годах прошли капитальный ремонт. Исключены из состава флота в 1647-1649 годах.

Баркалоны имели в длину 34,7 до 34,75 м и в ширину от 7,3 до 7,35 м при осадке от 2,6 до 2,65 м. Вооружение – 36 пушек (18 6-фунтовых пушек на гондеке, 12 3-фунтовых пушек на фордеке и 6 2-фунтовых пушек на баке). В ходе ремонта 2-фунтовые пушки демонтированы. Экипаж – 135 человек. Водоизмещение – 500-550 тонн.

4. Пинасы

Пинас (также «тамила», реже «пинасс», «пинасса», нидерл. pinas, исп. pinaza) – в XVI веке парусно-гребное судно. Использовалось как посыльное, разведывательное, канонерская лодка. В XVII-XVIII веках – трёхмачтовое судно.

B начале XVII века на севере Европы появился пинас, напоминавший флейт, но значительно отличавшийся от него менее вогнутыми шпангоутами и транцевой кормой. Передняя часть корабля заканчивалась почти прямоугольной поперечной переборкой, простирающейся по высоте от палубы до полубака. Такая форма передней части судна просуществовала до начала XVIII века. Пинас был длиной до 44 м, имел три мачты и мощный бушприт. На грот- и фок-мачтах поднимали прямые паруса, на бизань-мачте – бизань и над нею крюйсель, а на бушприте – блинд и бом-блинд. Водоизмещение пинасов – 150-800 тонн.

22-пушечный пинас «Орел» (1628)

22-пушечный пинас «Орел» – трехмачтовый однопалубный парусный корабль, первый русский военный корабль. В 1635 году пинас «Орел» переклассифицирован в фрегат и причислен к кораблям 4-го ранга (легким фрегатам).

19 (29) июня 1625 года распорядителем постройки, пинаса «Орёл» назначен потомственный русский кораблестроитель и мореход Петр Федорович Амосов. Наблюдающим за постройкой судов был назначен стольник Иван Андреевич Окунев и подьячий мытной избы Петр Степанов. Из Голландии был приглашён мастер Генрих Ламберт. Заготовка леса производилась в районе Нижнего Новгорода, а железо, «самое доброе к корабельному делу», поставляли тульские и каширские заводы. В январе 1626 года дело с постройкой корабля обстояло так: «у корабля дно и стороны основаны, и кривые деревья все прибиты, а на верх на корабль брусья растирают». В марте 1628 года корпус «Орла» был уже настолько готов, что потребовалась присылка живописца и резчика для его отделки и украшения.

В мае 1626 года корабль был спущен на воду, а отделка и оснащение корабля продолжалось еще несколько месяцев, поэтому корабля зимовал в Нижнем Новгороде. К весне 1629 года было закончно строительство остальных кораблей отряда (яхта «Царевна», шнявы «Сокол» и «Беркут»).

Водоизмещение корабля достигло 250 тонн. Основные размерения составили: длина между перпендикулярами – 24,5 м, ширина по мидельшпангоуту – 6,5 м, осадка – 1,5 м. Экипаж насчитывал 58 человек (23 матроса и 35 стрельцов). Вооружение корабля включало 22 пушки (18 6-фунтовых и 4 3-фунтовых), 40 мушкетов, 40 пар пистолетов и ручные гранаты. Строительство корабля обошлось казне в 2221 рубль.

Корабли несли службу в составе Каспийского отряда кораблей Морской Стражи (порт Астрахань). Исключены из состава флота в 1638 году.

22-пушечный пинас «Святой Николай» (1362)

22-пушечный пинас «Святой Николай» – трехмачтовый однопалубный парусный корабль. Спущен на воду 20 мая 1632 года. В 1635 году пинас «Святой Николай» переклассифицирован в фрегат и причислен к кораблям 4 ранга (легким фрегатам). В мае 1732 года на Соломбальской верфи Архангельского адмиралтейства построены 22-пушечные пинасы «Святой Николай», «Святой Марк» и «Святой Илья», проект которых был разработан на основе первого русского корабля – пинаса «Орёл».

Водоизмещение корабля достигло 300 тонн. Основные размерения составили: длина между перпендикулярами – 26,21 м, ширина по мидельшпангоуту – 6,71 м, осадка – 2,74 м. Вооружение – 22 пушки (18 8-фунтовых и 4 3-фунтовых пушки).

5. Галеасы

Галеас (итал. Galeazza) – тип парусно-гребных военных кораблей. Название означает «большая галера». Первые упоминания термина «галеас» относятся к XII веку. Галеас как самостоятельный тип корабля находился в составе европейских флотов в XVI-XVII веках и являлся промежуточным типом между галерой и парусным кораблём.

От галеры отличался, в первую очередь, большими размерами и улучшенной мореходностью, в частности – возможностью плавать в зимнее время года. Кроме того, галеасы, в отличие от галер, несли орудийную палубу, расположенную над или под банками гребцов.

Длина галеаса составляла до 70-80 метров, ширина – до 9 метров. Соотношение длины и ширины корпуса было промежуточным между галерой и парусником, составляя порядка 6:1. Борта делали высокими, что улучшало мореходность и сильно затрудняло абордаж. На корабле был один ряд вёсел, обычно по 32 банки на борт.

Классический средиземноморский галеас нёс три мачты с косыми парусами, испанские же галеасы, как и английские, обычно имели смешанное парусное вооружение для плаваний в Атлантике.

Вооружение галеаса состояло из пушек (до 70 орудий различных калибров – от самых мощных и тяжёлых куршейных, установленных продольно в носу, до лёгких фальшбортных фальконетов, стреляющих с установленной на борту вилки) и надводного тарана (шпирона), который служил для абордажа. Тяжёлые орудия устанавливались в кормовой и носовой надстройках (форкастеле и ахтеркастеле) выполненных в виде башен, а также на батарейной палубе, причём последняя могла располагаться как над, так и под палубой для гребцов. В первом случае на неё могли устанавливаться лишь лёгкие орудия, во втором же – более низкое расположение палубы позволяло ставить на ней тяжёлые орудия без опасения опрокидывания корабля, однако при стрельбе требовалась слаженная работа гребцов, которые перед залпом должны были одновременно поднять все вёсла. Корабль мог вместить экипаж численностью до полутора тысяч человек, включая десант.

36-пушечный галеас «Апостол Павел» (1634)

36-пушечный галеас «Апостол Павел»[1] один из двух плоскодонных кораблей с прямым парусным вооружением (второй «Апостол Пётр»). При строительстве оба корабля иностранными мастерами были причислены к галеасами, фактически же согласно европейской классификации XVII века они относились к кораблям 5 ранга, более того, спустя три года после постройки во всех документах они числились кораблями.

Длина судна составляла по верхней палубе – 27,7 метра, ширина по мидельшпангоуту – 8,5 метра, помимо парусного вооружения корабль был оборудован 15-ю парами вёсел. Артиллерийское вооружение состояло из 36 орудий (28 6-фунтовых, 8 3-фунтовых). Водоизмещение – 700 тонн. Корабль «Апостол Павел» был заложен в Воронеже в феврале 1634 года и после спуска на воду 28 апреля («Апостол Пётр» – 30 апреля) того же года вошёл в состав Азовского флота. Корабли «Апостол Павел» и «Апостол Петр» приняли участие в первом морском бою под Азовом 15 июня 1634 года. Затем участвовали в Крымском походе Азовского флота 1635 года и русско-турецкой войне 1650-1653 годов.

В мае 1637 года на Рамонской верфи Воронежского адмиралтейства по данному проекту заложены еще два парусно-гребных корабля («Апостол Андрей», «Апостол Иоан», «Апостол Марк», «Апостол Матвей»), которые были спущены на воду в июле 1638 года и вошли в состав флота. Четыре галеаса составили отряд парусно-гребных кораблей. Исключены из состава флота в 1648 году.

6. Галеры и скампавеи

Галера – боевой корабль, для перемещения использующий главным образом вёсла. Галерами назывались известные начиная со средневековья парусно-гребные корабли на Средиземном море с одним рядом вёсел и одной-двумя мачтами, несущими «латинское» парусное вооружение, которые впоследствии получили распространение по всей Европе. Термин «галера» происходит в Италии XII века от среднегреческого названия одного из типов корабля византийского военного флота – «галеи».

В 1632 году по приказу Царевича Петра Дмитриевича в Голландской республике была заказана 32 вёсельная галера, части которой со всеми принадлежностями должны были доставить в Архангельск в следующем году, которая должна была стать моделью для постройки 22 подобных ей галер для галерного флота на Балтийском море. Доставленная в Москву голландская галера послужила образцом для строительства галер Азовского флота, части которых были срублены к концу февраля 1634 года на верфи в селе Преображенское. Каждая галера отправлялась в сопровождении командира и команды. Всего было переправлено 27 кораблей со значительным количеством строительных материалов, досок, брёвен и др. На Воронежской верфи галеры были собраны. 2 апреля были торжественно спущены на воду три галеры: «Принципиум», «Диана» и «Аврора». 17 апреля – галера голландской постройки «Виктория». Всего в состав флота вошло 23 галеры. Первые в России галеры имели до 50 вёсел и от 3 до 6 легких пушек.

Для Балтийского моря первая галера «Александр Македонский» была построена на Олонецкой верфи в 1631 году, затем в 1632 году – «Святой Пётр», «Золотой орёл» и «Святой Фёдор Стратилат», в 1633 году – «Вера», «Надежда», «Любовь» и «София». Затем строительство галер продолжилось уже на Галерном острове в Городе Святого Петра (санкт-Петербурге). В 1639 году построено 4 галеры, в 1642 году – 1 большая полугалера, в 1643 году – 7 больших и 26 малых полугалер, в 1644 году – 23 полугалеры, в 1645 году – 20 галер, в 1647 году – 8 галер, в 1648 году – 20 галер, в 1649 году – 15 галер, в 1653 году – 8 галер.

Скампавея – военное быстроходное судно русского галерного флота в XVII веке. Название произошло от итальянских слов scampare – спасаться, исчезать и via – путь, прочь (scappare via). Первые скампавеи были построены на Олонецкой верфи в 1633 году и применялись до конца XVIII века. Скампавея предназначалась для перевозки войск, высадки и огневой поддержки десантов, разведки и охранения при действиях в шхерах. Длина корабля составляла до 30 метров, ширина до 5,5 метров, осадка не превышала 1 метр. Скампавея приводилась в движение 12-18 парами вёсел, одной-двумя мачтами с косыми парусами. Вооружение составляло одну-две пушки малого калибра, обычно расположенными в носовой части корабля. Могла принимать до 150 солдат для ведения абордажного боя.

Для Балтийского флота были построены: в 1633 году – 13, в 1635 году – 10, в 1639 году – 13, в 1641 году – 50, в 1642 году – 60 скампавей. Число галер в отдельные годы достигало более 200 единиц. Царь Пётр I также успешно применял галеры в боевых действиях против Швеции в войне 1642-1645 годов в шхерных районах Финского и Ботнического залива.

7. Бригантины

Бригантины (итал. brigante, итал. briganol – разбойник) представляли собой небольшие парусно-гребные и парусные суда, в XVI-XIX веках распространённые по всему миру – от Средиземного моря до Тихого океана. Фактически в разное время существовало два типа судов, называвшихся бригантинами: первые представляли собой небольшие галеры с латинским парусным вооружением, вторые – парусные суда со смешанным парусным вооружением – прямыми парусами на фок-мачта и косыми на грот-мачте, эти суда также могли быть оснащены вёслами.

В составе Русского Флота первые бригантины появились в XVII веке в составе Азовского и Балтийского флотов и представляли собой небольшие галеры, оснащённые 8-12 парами вёсел и латинским парусным вооружением, из-за которого за ними закрепилось наименование «итальянских» бригантин. В 1632 году Царевичем Петром Дмитриевичем был разработан новый проект бригантин, который получил наименование «русских» и отличался от «итальянских» расположением гребцов. Эти бригантины использовались в составе гребного флота в шхерах и прибрежных районах по большей части в качестве грузовых, пассажирских и десантных судов. В 1632-1645 годах было построено: Олонецкая верфь – 13 бригантин (20,6 м × 6 м) и 24 бригантины (20,6 м × 4,3 м); Лужская верфь – 44 бригантины (20,6 м × 6 м); Галерный двор – 10 бригантин (15,9 м × 4,3 м).

8. Шнявы

Шнява (нидерл. snauw, нем. schnau) или шнава – небольшое парусное торговое или военное судно, распространённое со второй половины XVII века до конца XIX века в северных странах Европы и в России. Шнявы имели две мачты с прямыми парусами и бушприт, стаксель и кливер. Также шнявы имели третью мачту (так называемую шняв-мачту, трисель-мачту) стоящую непосредственно вплотную за грот-мачтой с небольшим зазором, на которой несли трисель с гиком, пришнурованный передней шкаториной к этой мачте. Иногда эта мачта заменялась специальным тросом (джек-штагом), к которому кольцами присоединялась шкаторина паруса. Военные шнявы вооружались 12-18 пушками малого калибра. Среднее водоизмещение шнявы было около 150 тонн, длина 25-30 метров, ширина 6-8 метров, экипаж до 80 человек. Шнявы хорошо зарекомендовали себя в качестве универсальных военных судов. Использовались для ведения разведки, прикрытия на морских переходах гребных флотилий, охраны транспортных судов, участия в крейсерских операциях, захвата каперов и транспортных судов неприятеля.

14-пушечная шнява Каспийской флотилии «Беркут» (1628)

14-пушечная шнява «Беркут» – двухмачтовый однопалубный парусный корабль. Построена на Нижегородской верфи в 1628 году. Длина шнявы составляла от 21,8 метров, ширина – 5,6 м, осадка – 2,4 м. Вооружение – 14 3-фунтовых орудий (10 на гондеке, 2 на фордеке, 2 на баке). Экипаж – 70 человек.

19 (29) июня 1625 года распорядителем постройки кораблей для Каспийского моря (пинас «Орёл», яхта «Царевна», шнявы «Сокол» и «Беркут») назначен потомственный русский кораблестроитель и мореход Петр Федорович Амосов. Наблюдающим за постройкой судов был назначен стольник Иван Андреевич Окунев и подьячий мытной избы Петр Степанов. Из Голландии был приглашён мастер Генрих Ламберт. Заготовка леса производилась в районе Нижнего Новгорода, а железо, «самое доброе к корабельному делу», поставляли тульские и каширские заводы. К весне 1629 года строительство кораблей отряда было закончно. Корабли несли службу в составе Каспийского отряда кораблей Морской Стражи (порт Астрахань). Исключены из состава флота в 1638 году.

14-пушечная шнява Балтийского флота «Святая Мария» (1632)

14-пушечная шнява Балтийского флота «Святая Мария» – шнява Балтийского флота. Одна из десяти 14-пушечных шняв одноимённого типа, построенных по проекту Петра I. Длина шнявы составляла от 21,94 до 22 метров, ширина от 5,6 до 5,63 метра, а осадка от 2,4 до 2,44 метра. Вооружение судна состояло из четырнадцати 3-фунтовых орудий, а экипаж из 70 человек.

Шнява была заложена 29 августа (9 сентября) 1631 года на Олонецкой верфи и названа в честь небесной покровительницы Царевны Марии. Строительство вёл корабельный подмастерье Иван Немцов, под личным наблюдением Царевича Петра. После спуска на воду 24 сентября (5 октября) 1632 года вошла в состав Ладожской флотилии. Со 2 по 18 октября 1732 года в составе отряда перешла на вёслах по Свири в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург 18 октября было изображено на голландской гравюре, которая является «Первым видом Петербурга».

Шнява «Святая Мария» оказалась весьма удачным и быстроходным судном, на котором царь часто держал свой флаг. С 1633 по 1636 год ежегодно с апреля по октябрь в составе отряда кораблей выходила из Санкт-Петербурга к острову Котлин для обучения экипажа. Принимала участие в русско-польской войне 1639-1641 годов и русско-шведской войне 1642-1645 годов. Периодически находилась в крейсерских плаваниях в Финском заливе.

Примечание:

[1] Наличие в составе разных флотов или в составе одного флота кораблей разных типов, но с одинаковыми названиями было характерно для того периода. Так в состав Беломорской флотилии входили 40-пушечные галеоны «Святой апостол Пётр», «Святой апостол Павел», «Святой апостол Иоанн», «Святой апостол Андрей», а для Азовского флота строились 36-пушечные галеасы под аналогичными названиями. Это явление было вызвано стремлением называть корабли в память наиболее почитаемых святых, дабы они стали для кораблей их ангелами-хранителями.

В РИ не самым худшим премьером-министром Франции был кардинал Ришелье.

К чему это? Ришилье вроде из другой эпохи.

Авторы этой альтернативы совсем историю СССР и конкретно ВКПб не знают. Ух ты, Сталин закончил семинарию. И что тут такого? Наоборот, было бы интереснее, так как у Сталина было бы классическое университетское образование Российской Империи: Закон Божий, философия и схоластика, знание греческого, старославянского языка и латыни, и ещё ряд учебных курсов. А вот возглавить РПЦ Джугашвили бы не смог-инородец. Далее, а каким таким хреном, в главе СССР появится Троцкий? Как бы не только Сталин с ним в конфликте был. Молотов, Бухарин, Зиновьев, Орджоникидзе, Калинин, Мезжинский отлично бы и без Сталина сожрали этого коньютурщика. Далее совсем прелесть, армия приводит к власти Тухачевского? А что не Фрунзе? Ворошилова? Дыбенко? На Тухачевском, которого особо не котировали в РККА из за замашек, свет клином сошелся? И за всю историю СССР партия не разу не допустила до власти армию. И Жукова сняли, и даже Берия как то партию подмять В Германии побеждает революция? Чего блин? В 1923 году, в стране с огромным кол-во реваншистских организаций побеждают коммунисты? А как коммунисты победили в Венгрии? Сколько там штыков хватило чтобы подавить коммунистов местных? В Российской Империи страна в течение десятилетий проходила пропаганда социализма, прошло три революции, была слабая власть, гражданская война длилась почти три года, где это… Подробнее »