В продолжение темы поднятой в статье «Однобашенный Т-28 / Предельная Модернизация Т-28» предлагаю вашему вниманию, достаточно давний взгляд на эту проблему за авторством знатока и любителя танка Т-28 Сухиненко.

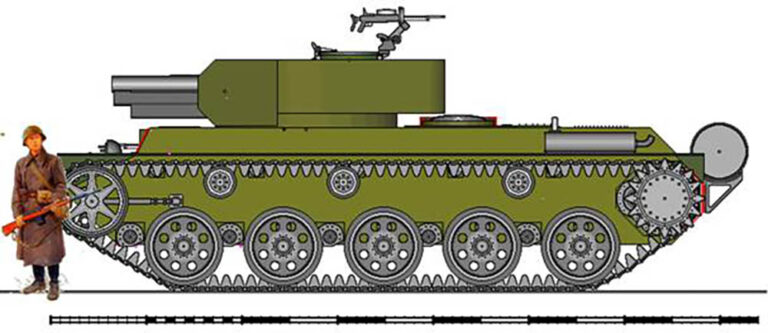

Как не трудно догадаться в данной статье рассмотрено гипотетическое противостояние лучшего немецкого танка Пантера и альтернативного Т-28. Правда вероятно, если бы вместо Т-34 основным нашим танком стал Т-28 то и Пантера бы была совсем иной. Но это детали, здесь будет оцениваться именно РИ Пантера с АИ Т-28.

Спустя много лет (фактически, с 2013 года) на форуме «Догсвар» возродилась тема «Т-28 против «Пантеры»». Наверное, как топик-стартер темы я должен этому радоваться, однако…

Однако, «все вернулось на круги своя». Причем, вернулось и вовсе в 2011 год, когда был создан авторский 30-минутный видеоролик: «Т-28 против «Пантеры»». Противопоставление / сравнение танков Т-28 иPz.V было выбрано автором с целью исключения скандальных дискуссий, сопровождавших темы: «Т-28 против Т-34» и / или «Т-28 против КВ». К сожалению, избежать ссоры не удалось. Кстати, с той же целью (исключить скандал) был назван и второй авторский видеоролик: «Т-28. Основной танк РККА».Увы, нои эта публикация вызвалаактивную «дискуссию» интернет-сообщества. Если, конечно, можно назвать «дискуссией» тот поток брани, который выплеснулся на автора. Кстати, в текущем 2018 г. появилась книга с «оригинальным» названием: «Советский средний танк Т-28. Основная боевая машина РККА».

Рискуя вызвать очередной скандал, вынужден, тем не менее,вновь озвучить свою точку зрения: своевременная модернизация Т-28 позволяла создать «основной танк РККА» ещедо начала Второй Мировой войны (далее, «ВМВ»). Разумеется, это не альтернативный рецепт, а лишь субъективная оценка потенциала танка Т-28.

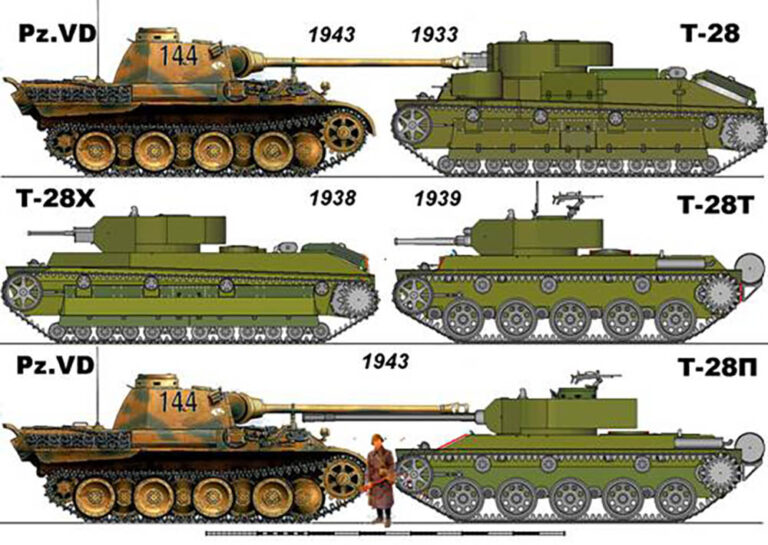

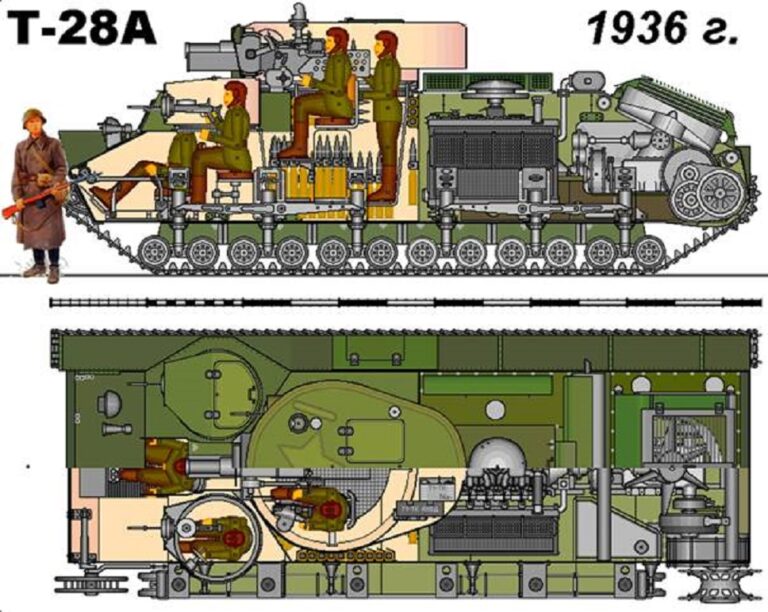

Как известно, любое историческое событие (в том числе, альтернативное) характеризуется суммой четырех множеств: явлением, персоной, местом и временем.Но создается впечатление, что некоторые критики авторской позиции сопоставляют танк образца 1933 г. с танком образца 1943 г., не допуская даже мысли о модификации Т-28 (рисунок # 01) за все эти десять лет динамичного развития мирового и отечественного танкостроения. Несостоятельность подобной критики вполне очевидна на основании нескольких вполне реальных изменений конструкции и технологии производства танка Т-28, осуществленных в период его производства, например, Т-28А; Т-28/Л-10; Т-28Э.

Еще менее убедительным представляется традиционный стереотип о возможной модернизации Т-28: «…в результате этой модернизации получится КВ-1…».Понятно, что в конструкции КВ-1 использованы некоторые механизмы Т-28, а многие узлы прошли испытания на Т-28, но в целом это были разные танки.

Более логичным кажется утверждение о том, что «…модернизация Т-28 превратится в полную переделку машины…».Скорее всего, так и было бы, но у автора возникает вопрос: что оппоненты подразумевают под термином «модернизация» и какие количественные критерии ограничивают, на их взгляд, предел модернизации? Когда возникает качественный переход от «модернизированной машины» к «новой машине»?

Как известно, во время ВМВ все танки воюющих стран, в той или иной мере, подвергались модернизации (рисунок # 03). Например, «рабочая лошадка вермахта» – Pz.IV, «лучший танк в Мире» – Т-34,даже «танк Победы» – ИС-2, не избежали модернизации. Причем, в ходе этих модернизаций менялись все узлы и механизмы танков: корпуса и башни; вооружение и приборы; ходовая часть, трансмиссия и двигатели. Наиболее интересным в этом плане был танк «Sherman». На рисунке # 03 представлены фотографии двух «Шерманов», у которых нет ничего общего (быть может, кроме трансмиссии). Обратите особое внимание на подвеску.

Что же получается? Проклятым американцам «полная переделка» «Шермана» не возбранялась, а отечественному танкопромубыла противопоказана? Причем, воспрещена модернизация только одному советскому танку – Т-28, а всех остальных (Т-34; КВ; ИС; Т-60; Т-70) этот запрет не касался. Какая-то странная «модернизация двух стандартов», не так ли?

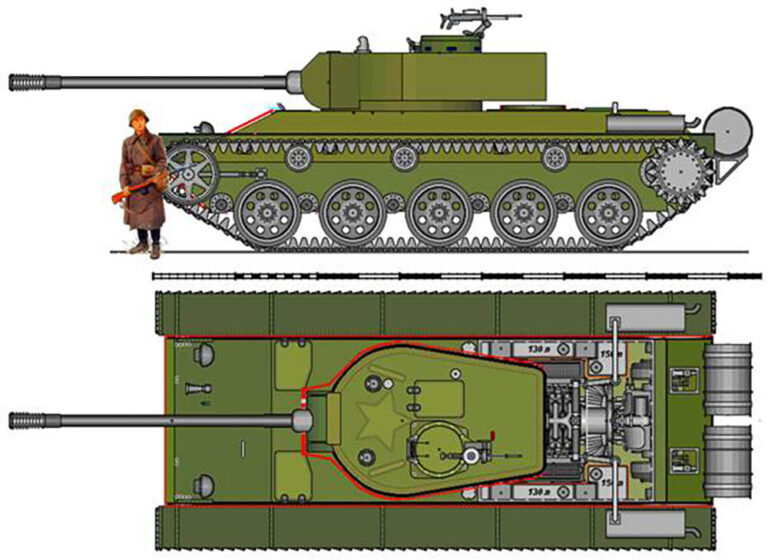

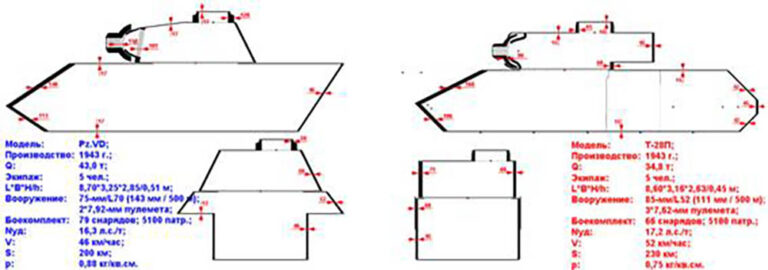

Несколько слов о самом «операторе» противопоставления танков «двух эпох», озвученном в названии темы. Известно, что в частном случае предлог «против» применяется для сравнения или сопоставления объектов. Именно в аспекте сравнения «брони, огня и маневра» модернизированного к 1943 г.Т-28Пс Pz.VD и была предложена эта тема. Полагаю очевидной невозможность полной идентичности предлагаемого модернизированного Т-28П и танка Pz.VD, связанную с технологическими и производственными ограничениями отечественного танкопрома. Иными словами, синтезировать танк «лучше» Pz.VDне получится, хотя бы по ТТХ массовых отечественных танковых орудий и трансмиссий. Известно, что в единичных, опытных, редко серийных экземплярах подобные изделия существовали. Например, гидромеханическая трансмиссия Т-28; планетарная трансмиссия ИС-2; дивизионная пушка Ф-22; танковое орудие ЗиС-4; противотанковая пушка БЛ-14 и т.п. Но в этом материале речь не идет о высокотехнологичной и дорогостоящей экзотике.

Для прогнозируемой непротиворечивой модернизации Т-28 мне не пришлось ничего выдумывать, большая часть подсистем была разработана отечественными конструкторами до Великой Отечественной войны (далее, «ВОВ»). Остальные – во время ВОВ.

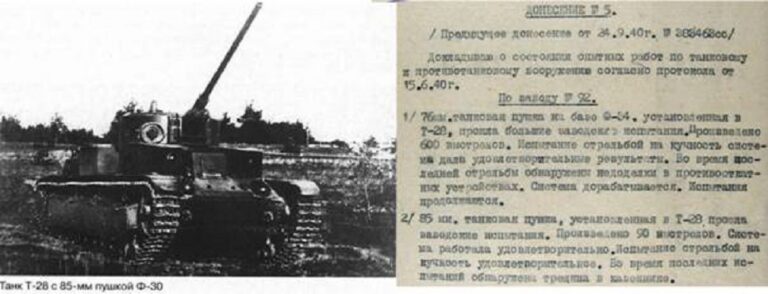

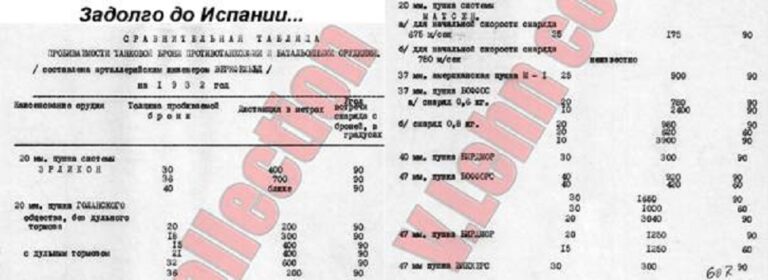

Проще всего разобраться с подсистемой «огонь». В разное время в «большую башню» танка Т-28 серийно устанавливались два орудия (рисунок #04): КТ-28 (1933 г.); Л-10 (1938 г.)и испытывалось ПС-3 (1934 г.). Кроме того, прошли полную программу испытаний еще два орудия (рисунок # 05): Л-11 (1939 г.) и Ф-32 (1939 г.). Причем, для Л-11 «…За основу взята танковая пушка Л-10 с удлинением нарезной части до 30 калибров и упроченными механизмами противооткатных устройств…», т.е. установка в башне аналогична серийной Л-10.Есть информация об испытаниях на Т-28 орудийЛ-7 (1937 г.) и Ф-34 (1939 г.).

И, наконец, «вишенка на торте» (рисунок # 06) – испытания стрельбой 85-мм Ф-30 в танке Т-28 (1940 г.). С комментарием Ю.Пашолока – вопрос: «Исходя из данной статьи, если я правильно понял, испытательные стрельбы пушки Ф-30 проводились в установке, упомянутой Ф-30, в башне Т-28? Башенный погон танка Т-28, без переделки и доводки, выдерживал такие нагрузки? Или пришлось его дополнительно усиливать?»; ответ: «Да, просто установили вместо штатной пушки. Не усиливали».Известно, что баллистика Ф-30 была идентична баллистике зенитной пушки 52-К, как и ЗиС-С-53.

Не знаю, как оппонентам, но мне кажется, что конструкция танка Т-28 (и его башни) была вполне адекватна всем отечественным танковым орудиям76..85-мм калибров до 1945 года. Т.е. кардинально менять конструкцию башни и ее погона при переходе от Ф-34 на ЗиС-С-53 не было необходимости, как, например, пришлось поступить с танком Т-34 в 1943..1944 гг.Единственным недостатком была раздельная маска орудия и башенного пулемета. В реальности ее сделали спаренной еще в 1939 г. (А-32). Кстати, диаметр погона «в свету» у танка Т-28 составлял 1 620 мм, а у танка Т-34/85 – 1 570 мм.

Что касается вспомогательного вооружения, то при переходе к «однобашенной концепции» необходимо избавиться от малых пулеметных башен. Такое решение было реализовано в инженерном танке ИТ-28 (1940 г.). Кстати, на ИТ-28 был решен и вопрос «монолитной» лобовой плиты рубки вместе со «щитком механика-водителя» и «пулеметными яблоками». Увы, высота лобовой плиты была слишком велика.

Все остальные рассуждения по поводу вооружения модифицированного Т-28 приведу позже, в совокупности с остальными подсистемами. Вопрос к оппонентам: какой танк на фотографиях (рисунки # 04..07) не является танком Т-28?

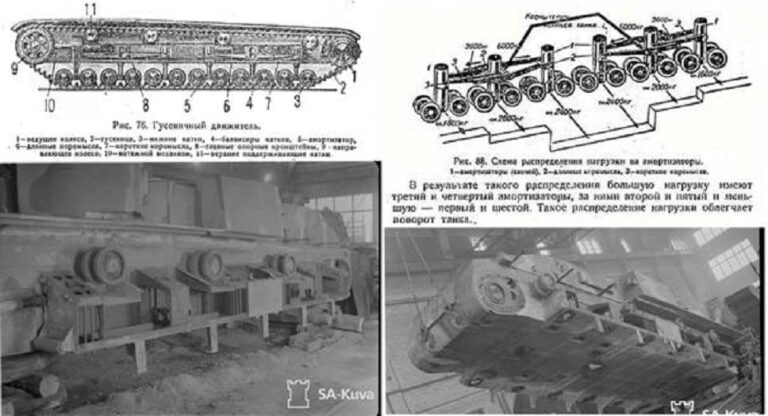

Второй аспект конструкции танка – его «маневр» и, прежде всего, ходовая часть. Что касается «родной» серийной 48-катковой подвески Т-28, то она жестко интегрирована в конструкцию корпуса.Ее модернизация фактически исчерпана на уровне 32,0 тонн боевой массы (Т-28Э), 1 000..1 500 км пробега гусениц и безопасной скорости менее 25 км/час по неровностям 250..300 мм при боевой массе 28,0 тонн. Кроме того, изменение ширины гусениц, колеи и длины опорной поверхности невозможны без кардинального изменения конструкции (рисунок # 08).

Кажущийся тупик модернизации Т-28 по ходовой части был преодолен масштабными испытаниями торсионной подвески (1939 г.). Кроме того, был разработан проект монтажа на Т-28 подвески «по типу Т-35» (1938 г.). Еще раньше (1937 г.) были проведены сравнительные испытания ходовой части Т-28 (28,0 т) и Т-29 (28,5 т). Причем, было установлено, что 8-катковая (4 катка на борт) ходовая часть Т-29 выдерживает скорость 30..35 км/час по неровностям высотой до 600 ммбез разрушения элементов подвески (рисунок # 09). Интересно отметить, что на танке Т-29-5 применялись широкие гусеницы танка Т-35 (до 55,0 т) с цевочным зацеплением. Был и проект Т-29Ц с 5-ю катками на борт.

Лично я склоняюсь к 10-катковой (5 катков на борт) подвеске «по типу Т-29» грузоподъемностью до 35,5 тонн. Судя по поперечному сечению Т-29, в серийном корпусе Т-28 было достаточно места для размещения колодцев подвески. Увы, у подвески Т-29 был существенный недостаток – повышенный износ резиновых бандажей. Но, как мне кажется, только при эксплуатации на колесах. Разумеется, модернизируемый Т-28 был бы чисто гусеничным. Дальнейшие рассуждении будут озвучены в комплексе с другими подсистемами танка. Вопрос оппонентам: что могло воспрепятствовать изменению подвески Т-28 при модернизации этого танка?

Следующая подсистема «маневра» – трансмиссия. На танке Т-28 в ее состав входили: двухступенчатые бортовые передачи (далее, «бортпередачи»); многодисковые бортовые фрикционы сухого трения «сталь по стали» с ленточными тормозами; пятиступенчатая коробка передач (далее, «КПП») продольного расположения «тракторного типа». Вне всякого сомнения, с точки зрения компактности, более предпочтительными являются одноступенчатые бортпередачи («по типу Т-34») и КПП поперечного расположения. Еще лучше – планетарные бортпередачи. Для эффективного маневрирования – планетарные механизмы поворота (а еще лучше – двухпоточные). Для рационального использования мощности двигателя – предпочтительна шестиступенчатая КПП с синхронизаторами (или планетарная). Но все, на что можно рассчитывать при модернизации трансмиссии – поперечная 5-КПП с шестернями постоянного зацепления и одноступенчатые бортпередачи «по типу Т-34».Поскольку выяснилось, что «высокий момент на низах» это плохо, постольку «родная» серийная 5-КПП Т-28 будет применена и на модернизированных танках, т.к. она адекватна этому «моменту на низах». Возвращаться тут к реальному производству серии «автострадных» Т-28А со «скоростной трансмиссией» не имеет смысла, феномен 56 км/час хорошо известен.

Я включил в подсистему «двигатель» главный фрикцион (далее, «сцепление») и систему охлаждения. На мой взгляд, серийное трехступенчатое сцепление Т-28 сухого трения с накладками «ферадо» – наилучшее решение (с учетом «высокого момента на низах»). Существует мнение, что в СССР «феродо» не было. Значит, для модернизации придется применитьреально существующее отвратительное многодисковое сцепление «сталь по стали» («по типу Т-34»).

Прежде чем рассматривать охлаждение моторов, следует принять тип двигателя модернизируемого танка. Их всего два (* – модификации):«родной» авиа-танковый карбюраторный М-17(*) и «альтернативный» специально-танковый дизель В-2 (*).Обсуждать возможность монтажа В-2 в МТО танка Т-28 не имеет смысла, т.к. еще в 1933 г. «Система бронетанкового вооружения» предусматривала применение дизеля в танках «…К концу пятилетки (1937 г.) иметь в производстве следующие типы танков… Т-28 колесно-гусеничный… Все машины на тяжелом топливе…». Собственно говоря, БД-2 и разрабатывался для установки в БТ, Т-28 и Т-35. С другой стороны, зимой 1941–1942 гг. несколько сотен танков КВ и Т-34 были оснащены моторами М-17(*). Разумеется, для этого требовалось, как минимум, изменить мотораму. Про ассортимент моторов в разных модификациях танка «Шерман» напоминать не буду.

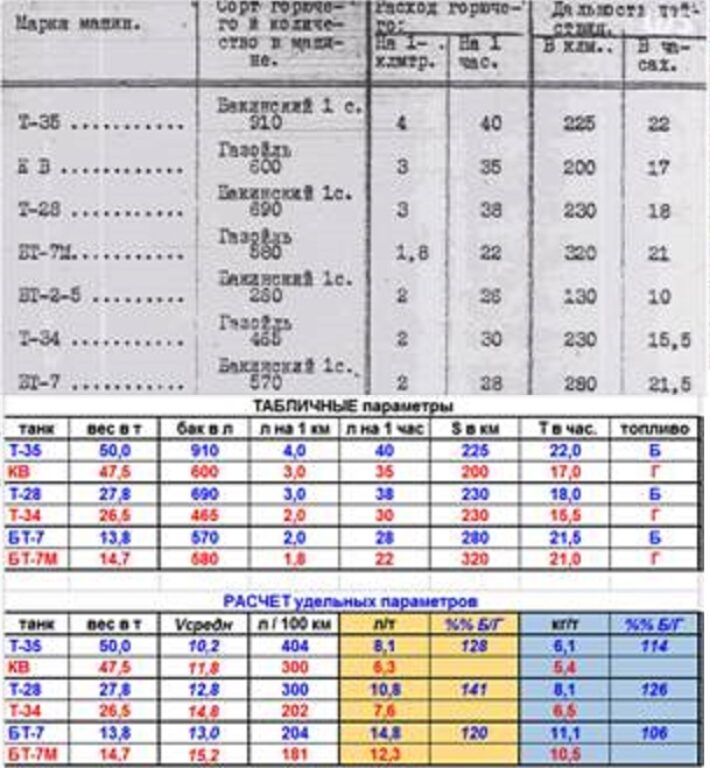

Огромное преимущество дизеля (при прочих равных условиях) – его более высокий КПД, чем у карбюраторного мотора (~ 35 %). Это, разумеется, приводит к экономии более дешевого топлива (~ 35 % по удельному расходу) и снижению тепловых потерь, компенсируемых охлаждением (~30 %). Согласно нормам расхода объемный карбюраторный «перерасход» составлял в 1940 г. (в зависимости от «марки» танка) ~ 120..140 % от расхода газойля (рисунок # 10). Но это преимущество проявляется только при прочих равных условиях. В годы ВМВ эти условия равными не были.

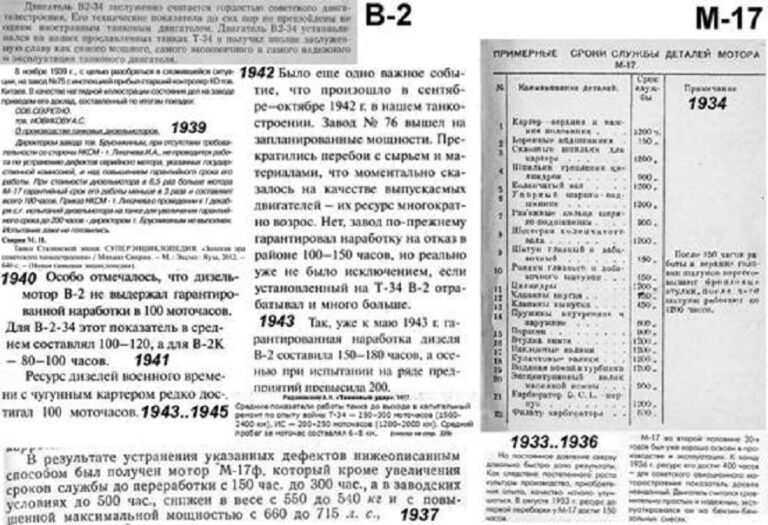

Начну с того, что двигатель В-2(*) обходился НКО (руб.): 1940 – 61 700; 1941 – 72 000; 1942 – 45 000; 1943 – 27 000. А мотор М-17(*): 1940 – 17 900; 1941 – 18 900 (запасы?); 1942 – 45 000 (??). Что касается «надежности», тов 1938 г. ресурс М-17(*) до капитального ремонта нормировался (моточас): Т-28 – 300; БТ-7 – 600. В-2(*) достиг ресурса в 200..300 моточасов до капремонта только к 1944 г. (рисунок # 11).

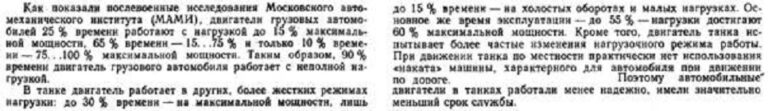

Теперь, что касается танковых М-17(*) «списанных с самолетов». Вполне допускаю такие события, но их вероятность мала по той причине, что «…уже в 1936 г. танковых моторов в Рыбинске выпускали втрое больше, чем авиационных…» (рисунок # 12). Нетрудно посчитать, что танков БТ-7 (основных потребителей танковых авиамоторов М-17Т) было выпущено всего 4 841 шт., а моторов М-17Т (индекс «Т» – танковый) – 7 951 шт. (в 1,64 раза больше). Никакой статистической необходимости в танковом применении «списанных» авиамоторов не было. Кроме того, конструкция танкового М-17Т существенно отличалась от конструкции авиационного М-17Ф, достаточно вспомнить различие их коленчатых валов (и много чего еще).

В действительности же «списанные» авиамоторы широко применялись только в танках БТ-2 и БТ-5. И это были моторы М-5, а не М-17(*). Кстати, еще шире применялись экспортные «LibertyL-12» (3 000 шт., при выпуске БТ-2/5 ~ 2 500 шт.), которые обходились НКО по 60 $. А.Г.Солянкин и др. сетуют на то, что «…срок службы двигателя (авиа-танкового) до капитального ремонта составлял 150–200 моточасов…», а М.В.Павлов и др. пишут: «…В отечественной и зарубежной литературе бытует мнение, о якобы низком качестве двигателей танков БТ и их малом ресурсе. Здесь уместно процитировать доклад от 29 апреля 1934 г. И. А. Халепского К. Е. Ворошилову. «…Все танки БТ имеют авиационные моторы типа «Либерти», купленные в Америке и частично моторы «М-5», переданные из авиации в промышленность для установки на танки Б-Т. …Практическим опытом установлено, что эти двигатели могут работать в танке 400–450 часов до капитального ремонта…». Вопрос оппонентам: какой же срок до капитального ремонта имели «ненадежные» авиамоторы в танках в 1941 г. – 150 или 600 моточасов? А В-2?

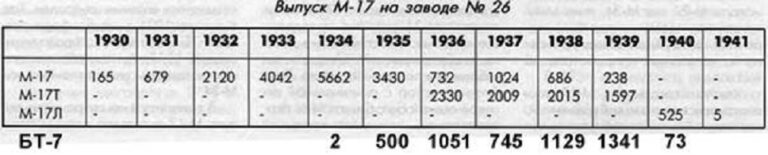

Поскольку нормативный ресурс не воспринимается оппонентами за аргумент, следует вспомнить «щадящий» режим эксплуатации авиамотора: «…Номинальный режим – мощность принимают за 100%. На этом режиме двигатель должен надежно работать 40..50 % ресурса. Взлетный режим – мощность составляет 110..120 % от номинальной. Часто равна максимальной мощности. На этом режиме двигатель должен работать 5 % ресурса. Эксплуатационный режим – режим работы двигателя на мощности равной 90 % от номинальной. Длительность работы двигателя на этом режиме не ограничена. Режим малого газа – мощность не регламентирована. Длительность работы непродолжительна…» и «жесткий режим эксплуатации двигателей в танках» (рисунок # 13).

Легко посчитать, зная максимальную мощность М-17Ф (715 л.с.) и В-2К (600 л.с.), суммарную интенсивность эксплуатации этих моторов в танках и самолетах:

танк – В-2К = 0,30T*Nmax + 0,55T*0,60Nmax + 0,15T*0,15Nmax = (0,30 + 0,33 + 0,02)*Nmax*T = 0,65*Nmax*T = 0,65*600*T = 390 л.с. * T;

самолет – М-17Ф = 0,05T*Nmax + 0,80T*0,75Nmax + 0,15T*0,15Nmax = (0,05 + 0,60 + 0,02)*Nmax*T = 0,67*Nmax*T = 0,67*715*T = 480 л.с. * T.

Т.е. при «нормальной» эксплуатации дизеля В-2К в танке требовалось примерно 390 «средневзвешенных» л.с., а надежность авиационного М-17Ф допускала 480 таких л.с. (на 23 % больше). Конечно, это лишь статистическая оценка требуемой и потенциальной интенсивности эксплуатации в танках танковых авиамоторов М-17Т и М-17Л(производных от М-17Ф). Но еще раз напомню, что искусственно ограниченная предельная мощность М-17Л составляла 600..650л.с. (~ 84..91 % от мощности М-17Ф), а мощность М-17Т – 400..500 л.с. (~ 56..70 % от мощности М-17Ф). Для 45 км/час танку массой 35,0 т требовался мотор мощностью ~ 525 л.с. (~ 73 % от мощности М-17Ф).

Насколько мне известно, при равной мощности дизельный двигатель «почему-то» тяжелее карбюраторного мотора. Сохраняется ли подобное соотношение при равных моментах мне неизвестно. Однако, если вес М-17(*) колебался около 550 кг, то вес первых В-2 (БТ-7М и Т-34) составлял примерно 690 кг, а позже (В-2-34, В-2-ИС) достиг 750; 830; 950 и 1 000 кг. Причем, именно тогда же «показатели работы танка до выхода в капремонт» достигли 200..300 моточасов. Разумеется, эти «показатели» относились ко всему танку, а не только к его двигателю, но, тем не менее, странное совпадение.

Небольшое дополнение о потребляемом топливе. На танках БТ-7, Т-28 и Т-35 применяли моторы М-17(*) со степенью сжатия Е = 6,0 и Е = 5,3. Существуют известные уравнения, позволяющие определить наилучшее октановое число топлива, а так же допустимое его снижение при уменьшении мощности на 5 % с учетом диаметра цилиндра. Согласно первому из них: ОЧМmax = 125,4 – 413/Е + 0,183*D, наилучшим топливом для М-17(*) Е=6,0 был бы бензин с ОЧМ = 86, а для М-17(*) Е=5,3 –с ОЧМ = 78. Однако, для М-17Т с Е=6,0 рекомендовался бензин КБ-70 (по всем источникам его ОЧМ = 70). Согласно второму уравнению: ОЧМmin = ОЧМmax – (46,6 – 0,415*ОЧМmax), допустимым – для М-17(*) Е=6,0 бензин с ОЧМ = 75, а для М-17(*) Е=5,3 – с ОЧМ = 64. Иными словами, М-17Л с вогнутыми поршнями (Е=5,3) мог потреблять автобензин, сохраняя мощность на уровне 540..570 л.с.Какая мощность нужна 35-тонному танку для достижения 45 км/час?

Не знаю, мог ли М-17Л «сломать сам себя» своим крутящим моментом, но как известно максимальный крутящий момент всех версий М-17(*) легко «регулировался» от 320 (М-17Ф) до 220 (М-17Т) кг*м при 850..900 об/мин, в то время как этот показатель у В-2(*) составлял 220..230 кг*м при 1 100..1 200 об/мин.

Наверное, пора поговорить о системе охлаждения, т.к. она существенно влияет на компоновку МТО и танка в целом. Вполне очевидно, что на интенсивность охлаждения влияют многие факторы, в частности: производительность вентилятора, площадь охлаждения радиатора, производительность помпы и объем охлаждающей жидкости. При этом интенсивность охлаждения карбюраторного двигателя должна быть в 1,1..1,3 раза выше, чем у дизеля той же мощности. Поэтому М-17(*), установленные в КВ и Т-34, перегревались. Я очень сомневаюсь в том, что при установке М-17 в КВ и Т-34 меняли серийную «дизельную»систему охлаждения. А если учесть, что эксплуатационные обороты у М-17(*) ниже на 20 %, чем у дизеля, то и вентилятор крутился медленнее.Кроме того, неизвестно какие версии М-17(*) устанавливали в танки, а вдруг М-17Ф с его 715 л.с.?

Наиболее важные параметры систем охлаждения отечественных танков 30..40-х годов (танк / мотор / эксплуатационная мощность в л.с. = производительность помпы в л/мин / объем охлаждающей жидкости в л / площадь охлаждения радиаторов в кв.м): БТ-7 / М-17Т / 400 = 450 / 100 / хх; Т-28 / М-17б / 450 = 450 / 100 / 89; Т-34 / В-2-34 / 400 = 500 / 75 / 107; ИС-1 / В-2-ИС / 520 = 600 / 85 / 85.Известно, что объем охлаждающей жидкости в танке «Пантера» составлял 140 л при мощности Maybach HL 230 P45 в 650 л.с.К сожалению, у меня нет данных о производительности вентиляторов, но по остальным параметрам очевиден основной недостаток мотора М-17(*) – низкая производительность помпы, что приводило к недостаточной скорости обмена жидкости в двигателе и радиаторе. Несколько повысить интенсивность охлаждения, не меняя конструкции привода помпы, можно путем увеличения объема воды, площади охлаждения и производительности вентилятора. Разумеется, эти изменения должны быть коррелированы еще на этапе проектирования. Полагаю, подобные изменения, все же, улучшат охлаждение танкового авиамотора М-17(*). В случае установки на модернизированный Т-28 двигателя В-2(*) необходимости в таких работах нет.

Особенность танковой подсистемы «броня» в большинстве отечественных танков состоит в том, что ее элементы (корпус и башня) одновременно являются несущей системой для агрегатов, узлов и механизмов танка, т.е. своеобразным «несущим кузовом». Причем, толщина оболочки весьма незначительна по отношению к максимальному габариту корпуса. Если учитывать оболочку бортов, то обратная величина этого соотношение составит: КВ ~ 90; Т-34 ~ 130; Т-28 ~ 355; Т-35 ~ 425. Не правда ли, «большая разница»? Менее впечатляюще выглядит различие этих показателей при сравнении длины корпуса и толщины дна: КВ ~ 225; Т-34 ~ 360; Т-28 ~ 475. Надеюсь, читатели поняли – чем больше эта величина, тем тоньше относительная оболочка.

Вынужден признать, что оппоненты подметили «главный недостаток» танка Т-28 – «низкую жесткость» коробчатого тонкостенного корпуса, что ставит под сомнение главное преимущество «коробки из под обуви» – ее технологичность. Однако, спешу разочаровать своих критиков, согласно популярной танковой литературе этот недостаток (низкая жесткость корпуса Т-28) был успешно преодолен еще в 1936 г. Разумеется, при боевой массе на уровне 26,5 т.Но есть еще одна проблема… Вопрос к оппонентам: почему вы решили, что толщина бортов Т-28 при модернизации так и останется равной 20 мм вплоть до 1943 г.? Напомню название темы: «Т-28 против «Пантеры»».Толщина бортов Pz.V составляла 40 мм, а толщина крыши и дна корпуса – 17 мм. Кстати, суммарная толщина бортов Т-28Э – 30..50 мм, крыши и дна – 10..15..18 мм.

Вернемся, все же, к основной функции «оболочки» танка – пассивной защите. Множество нареканий вызывает авторская концепция экранированной брони. Видимо, я не совсем четко разъяснил свою точку зрения. Попробую еще раз. При всех несомненных недостатках экранирования у этого метода есть некоторые положительные черты. Во-первых, это наиболее простой способ (хотя и достаточно затратный) повысить защищенность серийного танка без значительного изменения основной технологии (Pz.III; Pz.IV). Во-вторых, возможность адаптировать конечную продукцию под конкретные условия применения (M4A3E2 «Jumbo»). В-третьих, это обходная альтернативная технология сборки толстых бронелистов. Вот и вся авторская концепция. Хотя, есть и четвертая «черта» экранировки – она может быть съемной.

Что касается «рациональных углов наклона», особенно верхней части бортов (надгусеничные полки), то здесь я непреклонен – при отсутствии необходимости расширения крыши под большой погон подобные «выкрутасы» – изощренное технологическое вредительство. Ширина корпуса Т-28 (~ 2 000 мм) позволяла легко обойтись без «рационального наклона». Что касается наклона лобовых и кормовых листов я «единогласно» – ЗА, если, конечно, такой наклон не мешает внутреннему устройству танка.

Поскольку модернизация бронеоболочек является основой авторской концепции, постольку этот аспект оставлю «на потом». Увы, «в погоне» за конкретикой я забыл о времени тех или иных реперных точек танкостроения СССР. Начну, пожалуй, с трех программных документов советского танкопрома – «Систем автобронетанкового вооружения РККА» на 1-ю, 2-ю и 3-ю пятилетку. И если первая «Система» (~июль 1929 г.) была первым «пробным камнем» развития танкостроения, то вторая (~ август 1933 г.) – была уже достаточно обоснованной и развернутой. Авторы второй «системы», невзирая на «колесно-дизельный угар», не забыли сформулировать требования к пяти типам основных танков (ссылки на серийные машины); к семи типам специальных танков – химическим, саперным, командирским и артиллерийским; двум типам бронемашин; трем типам тягачей (в тексте – «тракторы»); двум типам бронетранспортеров.

Что касается третьей «Системы» (~ апрель 1938 г.). то… В настоящее время принято считать, что бронетанковая система РККА в начале войны состояла из КВ-2, КВ-1, Т-34, Т-50, Т-40. Это действительно так. Но есть одно «НО». В программном документе – «Система танкового вооружения» – из вышеперечисленного списка упомянут только один танк – Т-40. Иными словами, программный документ, т.е. «указующий перст» руководства РККА и СССР указывал куда угодно, но только не в ту сторону, в которую пошло реальное развитие отечественного танкостроения. Вы правильно поняли, в третьей «Системе» не были предусмотрены «лучшие в Мире» КВ, Т-34, Т-50. Эти танки появились случайно!

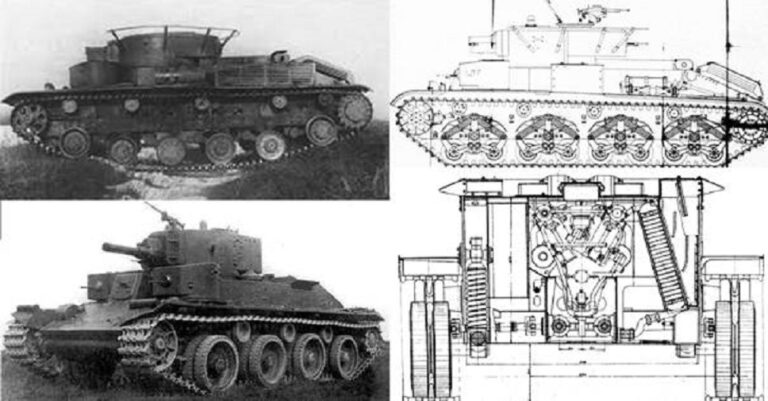

Но к 1938 г. в СССР уже были разработаны, изготовлены, испытаны, а некоторые танки выпускались серийно: Т-28; Т-28А (рисунок # 14); Т-29; пушка Л-10; проект Т-29Ц; были сформулированы требования по снарядостойкости брони (рисунок # 15).

В 1938 г. боевая масса серийного Т-28 достигла 27,8 тонны. Из них ~ 2,20 т – полезная нагрузка: экипаж, боекомплект, заправка топливом, водой и маслом, ЗИП и т.п. Масса орудия Л-10 ~ 0,65 т. Масса «чистой» брони ~ 11,12 т (корпус ~ 9,30 т; большая башня ~ 1,16 т; две пульбашни в сумме ~ 0,66 т). Таким образом, масса оборудования танка (узлы, агрегаты, механизмы, усилители и т.п.) составила ~ 13,83 т.

Несколько слов о реализации «Системы». По танкам прорыва: апрель 1938 г. – проект передан ЛКЗ; август 1938 г. – начало проектирования; октябрь 1938 г. – деревянные макеты; декабрь 1938 г. – «Сталин снял башню»; январь 1939 г. – начало изготовления; май 1939 г. – изготовлен СМК; август 1939 г. – изготовлен Т-100 и начало испытаний СМК. Альтернативный танк прорыва – КВ: февраль 1939 г. – начало проектирования; апрель 1939 г. – начало изготовления; сентябрь 1939 г. – начало испытаний.

Т.е.в соответствие с «модернизированными» требованиями этой «Системы» родились опытные 55..58-тонные двухбашенные СМК и Т-100 и 18..19-тонные А-20 и А-32. Да, забыл, еще 5,5-тонный Т-40. Напомню – в тексте «Системы» вместо «среднего» танка зияет 40-тонный провал между 55-тонным трехпушечным танком прорыва и 15-тонным маневренным танком. Вот такое было «гениальное предвидение».

Чтобы запустить «Проект Т-28» требовалось добавить в «Систему» 1938 г. всего один «средневзвешенный» пункт (численные значения рассчитаны, как средние от «танка прорыва» и «маневренного танка»):

«…иметь на вооружении РККА средний танк прорыва со следующими основными тактико-техническими характеристиками:

а) тип – гусеничный;

б) броня 45 мм – непробиваемая на дистанции 500 метров противотанковой пушкой до 47 мм включительно;

в) мотор М-17, с учетом конструкции танка – переход на дизель-мотор;

г) вооружение – 1 пушка 76 мм, с начальной скоростью не ниже 560 мтр в секунду; 1 пушка 45 мм, спаренные с пулеметом; 1 пулемет с зенитной установкой;

д) скорость – 40-45 клм. в час;

е) запас хода – 250 клм.;

ж) общий вес – не более 35 тонн…».

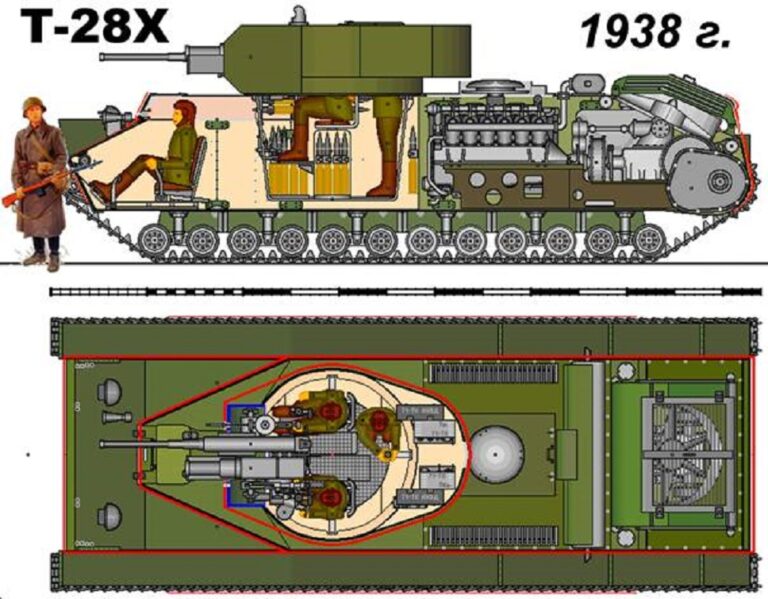

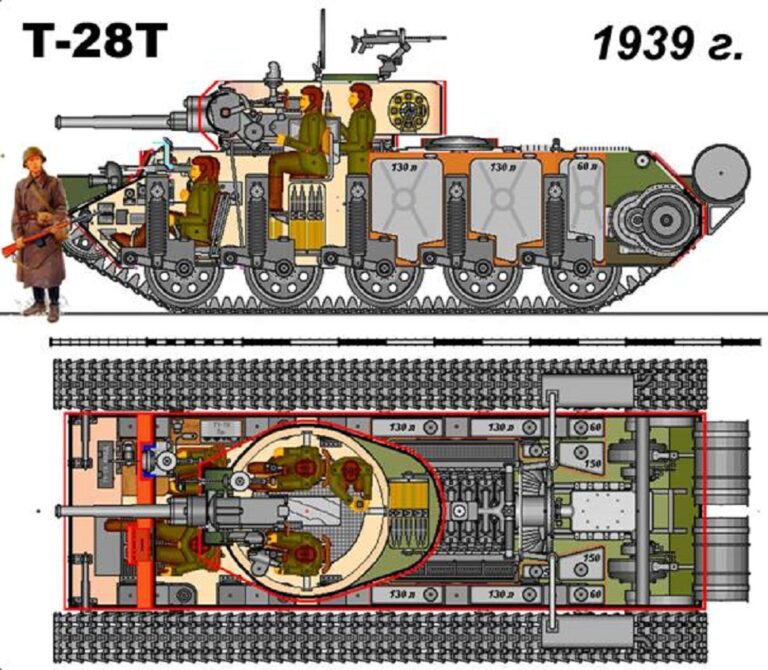

Несколько слов об альтернативной «Системе»: апрель 1938 г. – «Система танкового вооружения»; май 1938 г. – проект модернизации Т-28Х; июнь 1938 г. – проект модернизации Т-28Т, изготовление Т-28Х; август 1938 г. – испытания Т-28Х; октябрь 1938 г. – изготовление Т-28Т; февраль 1939 г. – испытания Т-28Т, технологическая подготовка производства Т-28Т; апрель 1939 г. – предсерийное производство Т-28Т; октябрь 1939 г. – серийное производство Т-28Т; декабрь 1939 г. – боевые действия Т-28Т (рисунок # 16).

Разработка проекта модернизации серийного Т-28 под заданные требования могло начаться сразу же после «обнародования» «Системы» (май 1938 г.). Суть проекта Т-28Х состоит в демонтаже пульбашен, в конструировании рубки механика-водителя (без курсового пулемета, опередив опытный КВ) и строенной орудийно-пулеметной маски (для 76-мм и 45-мм пушек, предвосхитив опытный КВ), в разработке схемы экранирования (до 45 мм), в уменьшении высоты корпуса на 150 мм (до 1 200 мм). Вряд ли подобный проект экспериментального танка Т-28Х занял бы больше одного месяца (рисунок # 17), а его реализация на базе серийного Т-28 (в крайнем случае, из конструкционной стали) – больше двух месяцев.

Весовая сводкаТ-28Х (масса в т): полезный груз (~ 2,20 т), спарка орудийКТ-28 (~ 0,54 т) и 20-К (~ 0,31); оборудования (~ 13,83 т).Всего = 16,88 т.Сэкономлено за счет демонтажа двух пульбашен и ящиков дымопуска, уменьшения высоты корпуса ~1,40 т.Внедрение новой маски увеличило массу брони башни на 0,30 т. Масса 25-мм башенных экранов составила ~0,73 т.Масса экранов корпуса (т): лобовой проекции ~ 0,25; кормы ~ 0,51; 25-мм бортовых ~1,38; 15-мм бортовых ~ 0,34; 10-мм бортовых ~ 0,26. Всего по корпусу ~ 2,74 т. Общая масса (экранов без креплений) ~ 3,47 т, округленно – 3,5 тонны. Таким образом, боевая масса танка Т-28Х должна составить ~30,4 тонны. Как теперь известно, модернизационный потенциал танка Т-28Э достигал ~ 32,0 тонн.

Еще до начала изготовления, разработчикам были бы очевидны недостатки Т-28Х – «медленная» подвеска, излишняя длина корпуса и тонкая броня.В тот момент (июнь 1938 г.) единственным известным альтернативным решением было применение подвески танка Т-29 («по типу Кристи»), но с десятью катками («по типу Т-29Ц»). В связи с трудностями сварки толстой брони (не знаю почему эта проблема является «общеизвестной» сегодня, но пусть так и было), разработчики могли применить для «вертикальной» брони корпуса и башни танка Т-28Т 30-мм листы («по типу Т-29Ц»), а необходимую толщину «добрать» экранами (опередив Т-28Э). Несколько позже (август 1938 г.) была бы получена информация о разработке одноступенчатых бортредукторов «большой мощности» для танков А-20 и А-32 на заводе ХПЗ.На ЛКЗ могли спроектироватьподобные бортредукторыи для Т-28Т (можно, это не делать).В новой менее широкой маске смонтировали бы 76-мм орудие Л-10 (на серийном танке – Л-11 и др.) и спаренный 7,62-мм пулемет ДТ-29. В кормовой нише башни расположили барабанную боеукладку на 8 артвыстрелов, еще 10 – на стенках башни. Кроме того, следовало установитьрадиаторы увеличенной емкости и более производительный вентилятор охлаждения на корпусе главного фрикциона («по типу БТ-7»). Проектирование заняло бы примерно четыре месяца (сравните с временем проектирования КВ), как и изготовление опытного образца(сравните с временем изготовления Т-34).Уже вфеврале 1939 г. могли начаться испытания Т-28Т (рисунок # 18).

Весовая сводка (масса в т) Т-28Т: «полезный груз» – 2,80 т (за счет боекомплекта и заправки); орудие Л-11 – 0,72; оборудование – 13,83 (это «полный комплект» оборудования с мотором, трансмиссией, ходовой частью, внутренней арматурой и т.п. от Т-28); основная броня: корпуса – 7,44; башни – 1,76 (всего – 9,20); экраны: корпуса – 3,68; башни – 1,27 (всего – 4,95), итого «чистой брони» ~ 14,15. Расчетная боевая масса танка Т-28Т ~ 31,50. Применение гусениц от Т-35 увеличит массу на 1,00 т; возможно, подвеска «по типу Т-29» добавит еще 1,00 т. Итого: 33,50 тонны. Монтаж двух бочек по 250 л (~ 0,40 т).

Основная броня с экранами обеспечивает эквивалент кругового бронирования в пределах 60..65 мм. Люк механика-водителя на крыше корпуса. Крыша и дно защищены 15-мм броней (Pz.VD – 17 мм). «Непреодолимое желание» усилить защиту крыши (до МТО) до 20 мм, а дна (до МТО) до 30 мм приведет к увеличении массы танка на 0,80 т. Усиление лобовой брони корпуса и башни до 75 мм добавит еще 0,60 т. В этом случае, конкурент КВ-1с (Т-28Т бис) будет иметь боевую массу ~ 34,90 тонны, без бочек ~ 34,50 т, т.е. на 8,00 тонн меньше, чем КВ-1с и на 3 года раньше. Этот танк Т-28Т и есть пресловутый «основной танк РККА». Разумеется, Т-28Т еще не конкурент «Пантере», но речь-то пока идет о начале серийного производства Т-28Т летом 1939 г., не так ли?

Из новогооборудования, неосвоенного в производстведо 1938 г., на танк Т-28Т установлены увеличенные радиаторы, более производительный центробежный вентилятор и одноступенчатые бортовые передачи. Все остальные узлы, агрегаты и механизмы либо производились серийно, либо прошли полный цикл испытаний (ходовая часть Т-29).

При необходимости в башню Т-28Т можно было установить качающуюся часть дивизионной 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. весом 715 кг и длиной отката 1 050 мм, фактически, без особо сложных работ по адаптации для монтажа в танке (рисунок # 19). Напомню, диаметр погона башни Т-28 «в свету» ~ 1 620 мм. Дульная энергия 122-мм гаубицы ~ 1,5 мДж, как и дульная энергия Ф-34 ~ 1,5 мДж (см. рисунок # 05). Теоретически, габариты и прочность погона (и подбашенного листа) были достаточны для установки качающейся части 152-мм гаубицы обр. 1909/30 гг. Дульная энергия ~ 3,1 мДж; масса качающейся части ~ 1,7 т; длина отката ~ 1 200 мм. Однако, заряжание 40-кг снарядов в штатной башне Т-28 вызывает у меня некоторые сомнения в целесообразности такого вооружения.

Выскажу крамольную мысль – никто не мешал в июне 1939 г. передать заводу № 183 конструкторскую и технологическую документацию на единую танковую базу Т-28Т (без экранов) для организации на ее основе производства среднего танка Т-28С, возможно, с применением «местных» комплектующих, ранее разработанных для танка А-32. Очевидно, с теми же последствиями известных «детских болезней» реального Т-34. Но был и иной путь – изготовление на заводе № 183 комплектующих, применяемых на ЛКЗ (или по кооперации). В этом случае масса танка Т-28С (с круговым бронированием 45 мм, лба – 60 мм) составила бы 28,50 тонн. Причем, с самого начала производства танк Т-28С был бы оснащен трехместной башней и люком механика-водителя на крыше корпуса. Еще раз повторяю – это крамола!

В 1941 г. на танках Т-28Т (Т-28С) следовало поменять орудия на Ф-34 и/или ЗиС-5.

Как теперь известно, бронезащита Т-28Т была адекватна противотанковым средствам Вермахта (PaK 35/36 и PaK 38) до конца 1942 г. Полагаю, появление в 1942 г. на полях войны пушки PaK 40 должно было подстегнуть советских танковых конструкторов к разработке соответствующей защиты. Кроме того, в середине 1942 г. начался серийный выпуск поперечной 5-КПП для танка Т-34, применение которой в концепции модернизации Т-28 позволяло сократить МТО на 350 мм. На такую же величину следовало сместить башню в корму танка. Это решение позволило бы продлить наклонный лобовой лист до крыши корпуса и сохранить расположение люка механика-водителя на крыше корпуса. Тем не менее, в начале 1943 г. танк Т-28П с неизбежность «переехал» бы в разряд «средних» танков (рисунок # 20).

Весовая сводка Т-28П (масса в т): «полезный груз» – 3,20 т (за счет бочек); орудие Д-5Т (или иное) – 1,50 (надеюсь, что конструкторы-артиллеристы успеют его спроектировать и изготовить); оборудование – 15,80 (это «полный комплект» оборудования с ходовой частью «по типу Т-29» и всем штатным комплектом узлов и агрегатов серийного Т-28); основная броня: корпуса – 9,55; башни – 3,15 (всего – 12,70); экраны: корпуса – 1,90; башни – 1,20 (всего – 3,10), итого «чистой брони» ~ 15,80. Расчетная боевая масса танка Т-28П ~ 34,80.

Краткие ТТХ и эквивалентная толщина брони двух танков показаны на рисунке # 21.

Вот, собственно говоря, и все по модернизации конструкции от Т-28 обр. 1933 г. до Т-28П обр. 1943 г. Разумеется, я не показал литые башни, «монолитную» броню, промежуточные этапы вооружения и монтаж двигателя В-2 (наверное, что-то еще упустил из виду), но, полагаю, все эти потенциальные ресурсы, нашедшие свое применение в реальных отечественных танках, могли быть использованы и при модернизации танка Т-28. Общая концепция модернизации представлена на рисунке # 22. Кстати, соотношение длины опорной поверхности к колее у танка Т-28П составляет 1,67.

Рисунок # 22. Этапы большого пути

На первой строчке – традиционное сравнение Т-28 с «Пантерой»,

на последней – авторское сравнение Т-28П с Pz.VD

Не устаю повторять, я не ратую за альтернативу. Просто, дабы упростить читателям представление о возможной модернизации Т-28, я показал собственное видение измененийконструкции этого танка, не противоречащих аутентичным конструкциям, технологиям и производственному потенциалу того времени.

В связи с тем, что многие оппоненты высказывают сомнение в «технологичности» танка Т-28 и, соответственно, в аналогичном параметре его «наследников», позволю себе несколько вопросов. Уважаемые критики моей точки зрения, а какие именно узлы серийного танка Т-28 отличались своей НЕ-технологичностью? Пожалуйста, перечислите конкретно. Например, насколько двигатель М-17Л (цена для НКО ~ 18,9 тыс. руб.) был менее технологичен, чем мотор В-2 (цена для НКО ~ 61,7 тыс. руб.)? Или, насколько хуже технологичность 5-КПП Т-28 (цена ~ 12,0 тыс. руб.), чем 4-КПП Т-34 (цена ~ 7,2 тыс. руб.)? А если сравнить комплекты М-17Л + 5-КПП (Т-28) и В-2 + 4-КПП (Т-34), то какой из них был дешевле? Если у вас имеются численные значения цен / нормочасов / прочего, был бы признателен за предоставление этой информации. И, все же, я не могу понять, чем была хуже технологичность бортовых фрикционов, бортовых передач, ведущих колес, механизмов натяжения, ходовых частей и прочего в танке Т-28, при его сравнении с аналогичными агрегатами Т-34 и КВ. Поясните пожалуйста.

Теперь вопрос о надежности (и о технологичности). В предложенной концепции,за редким исключением (вентилятор, радиатор), нашли свое применение узлы и механизмы, апробированные в серии или в полномасштабных испытаниях (Т-29).Какие узлы и механизмы КВ и Т-34 прошли подобную апробацию в 1940 г.? Сколько в конструкции этих танков было «старых» узлов, освоенных промышленностью? Насколько надежность узлов Т-34 и КВ были выше? А насколько эти узлы были технологичнее, если их только летом 1940 г. ставили на поток?

Массу критических замечаний в аспекте технологичности вызывает «нежесткий» корпус Т-28. Прекрасно. А скажите мне, господа оппоненты, насколько «жестче» был 9-метровый корпус танка Т-35, изготовленный из тех же 15..20-мм броневых листов? Как известно, 18,5-тонный корпус Т-35 «стоил» 100,0 тыс. руб., т.е. ~ 5 рублей 44 копейки за 1 килограмм корпуса со всеми его усилителями. При той же удельной стоимостиболее короткий«родной» 8-тонный корпус Т-28 обошелся бы НКО в 43,5 тыс. руб. (кстати, разница в цене М-17Л и В-2 ~ 42,8 тыс. руб.). Скажите, это дорого? А сколько стоил корпус Т-34 и/или КВ в 1940 г.?Тем более, авторская концепция модернизации предусматривает изготовление «более жесткого» корпуса из 30-мм брони, в перспективе – из 45..60-мм.

Я далек от мысли об объективности ценообразования в сталинском СССР, однако до сегодняшнего дня ценовая оценка военной продукции едва ли не единственный критерий сравнения эффективности ВПК того периода. Все, конечно, помнят, что одно из преимуществ Советского Союза в ВМВ состояло в выпуске самых дешевых танков. Спешу разочаровать, никаких «разов» в этой пресловутой дешевизне не наблюдалось. В частности, в 1943 г. «дешевые» танки Т-34 обходились НКО в 32..47 тыс. USD, а на «дорогой» Pz.IVGв III Рейхе тратили 46 тыс. USD. Кстати, за М4А3(75) в США платили только 45 тыс. USD, но в 1945 г. Разумеется, курсы валют получены «через третьи страны».

Что касается общей «сложности» серийного Т-28, выраженного в числах цены / стоимости (увы, но так в источниках), то разные авторы приводят различные значения для разных годов выпуска (в тыс. руб.). М.В.Коломиец: 1935 г. – 240; 1936 г. – 301; 1937..1939 гг. – 248..250; Ю.Пашолок: 1938 г. – 380; «Сводка о выполнении заказа НКО»: 1940 г. – 365. Я затрудняюсь комментировать эти числа, но собственная авторская оценка: 1940 г. ~ 330 тыс. руб. Ах, да, в USD это примерно 66 тысяч. Но модернизация несомненно упростит конструкцию, а крупносерийное производствоудешевит модернизированный танк.

Меня особенно умиляет аргумент о том, что за восемь лет было изготовлено всего 503 «сложных» танка Т-28, а «простых» танков КВ целых 636 штук всего за один год. Дорогие оппоненты, один цех ЛКЗ в 1939 г. выпустил 131 шт. Т-28. Танки КВ производились в пяти цехах: 636 / 5 = 127 шт. / цех. Других комментариев у меня нет.

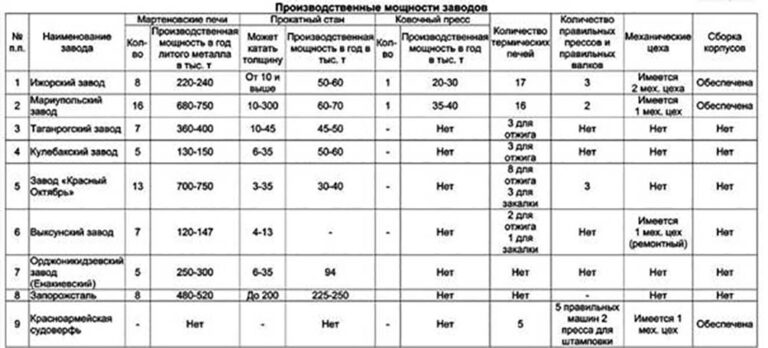

Что касается довоенной кооперации, то: по моторам – завод № 26 г. Рыбинск (М-17), завод № 75 г. Харьков (В-2); по бронекорпусам и башням – г. Ижора, г. Мариуполь, г. Кулебаки и др. (рисунок # 23); по сборке танков – ЛКЗ г. Ленинград, завод № 183 г. Харьков, СТЗ г. Сталинград, «Красное Сормово» г. Горький, ЧТЗ г. Челябинск.

Разумеется, начав серийное производство Т-28Т в апреле 1939 г. до 22.06.1941 г. (при том же масштабе выпуска, что и КВ в реальной истории – 80 танков / месяц в одну смену) ЛКЗ мог изготовить ~ 1 450 танков, для которых по кооперации требовалось столько же моторов и орудий. Моторы: М-17(*) в 1939 г. – 256 шт. (остаток); в 1940 г. – 525 шт.; в 1941 г. – 5 шт. (см. рисунок # 12); В-2К в 1940..1941 гг. – 636 шт. Всего: 1 422 штук (не хватило 28 моторов). Орудия: Л-10 в 1938 г. ~ 300 шт. (Т-28/Л-10 с производства снят); Л-11 в 1938 г. – 570 шт.; в 1939 г. – 176 шт.; Ф-32 в 1940 г. – 50 шт.; в 1941 г. – (не помню); Ф-34 до июля 1941 г. ~1 282 шт.Всего: 2 378 шт. (избыток 928 пушек для Т-34…). Есть еще один «камень преткновения» – недостаток танковых радиостанций. Напомню, что в период 1939..1941 гг. (до ВОВ) было произведено «радийных» танков: 143 Т-28; 636 КВ; 477 БТ-7; 668 Т-26; ~ 200..300 Т-34. Всего: ~ 2 200 штук. Вопрос к оппонентам: какие еще недостатки довоенного ВПК СССР необходимо учесть для обоснования невозможности производства модернизированных Т-28(*)? Каюсь, поторопился с установкой Д-5Т в Т-28П…

Источник — http://www.dogswar.ru/text/pro-t-28h.htm

Вообще, какой-то «богатый»

Вообще, какой-то "богатый" год на похороны: Брэдбери, Гаррисон, а теперь ещё и космонавт Армстронг…

Да, действительно — это мало

Да, действительно — это мало кому известно, но программе "Аполло" дали ход именно после того, как Фон Браун предъявил рассчеты по схеме Кондратюка. До этого, собирались делать монструозную ракету "Нова", которая должна была лететь на Луну по прямой схеме.

Я видел передачу о

Я видел передачу о Кондратюке, и там было интервью с куратором проекта высадки на луну, и говорилось, что уже сенат собирался отказаться от полёта из экономических причин, когда нашли эту книгу, она буквально спасла проект.

Помнится выдвигалась

Помнится выдвигалась гипотеза, правда ничем не подтвержденная, что Кондратюк попал в плен, после которого оказался в США, где участвовал в программе Аполло.