Ещё одна статья нашего коллеги Бориса Сухиненко, посвящённая возможности иной судьбы для нашего заслуженного танка 30-х годов Т-28.

В настоящей статье автор попытался смоделировать иной путь развития отечественного танкостроения в период Второй Мировой войны. К сожалению, принятая в апреле 1938 г. «Программа бронетанкового вооружения» на 3-ю пятилетку, по сути оказалась «пустой». Кроме тактико-технических требований к плавающему танку (Т-40) никаких реальных задач в ней поставлено не было. Позже выяснилось, что серийный «танк Т-40 не годится даже для разведки». Требования «Программы» к «танку прорыва» были реализованы в виде опытных СМК и Т-100 без дальнейшего их производства. Аналогично, требования к «маневренному танку» были реализованы в опытных А-20 и А-32, которые, разумеется, в серию «не пошли». О пресловутых КВ и Т-34 в «программе» не было ни слова. Самым «разумным» в этом документе было «пустое место» между 55-тонным «танком прорыва» и 13..16-тонным «маневренным танком». Т.е. никаким «гениальным предвиденьем поля боя» Второй Мировой войны советские военачальники не обладали, от слова «совсем». В «программе» начисто проигнорирован «самый ходовой размер» танков военной поры – 30-тонный. Причем, НКО «имел перед глазами» наиболее боеспособный танк РККА – Т-28. Как говориться, «смотреть – не значит видеть».

Иными словами, весной 1938 г. танки Т-28, Т-34 и КВ были в равном положении – их «в упор не видели». Правда, танк Т-28 производился серийно, а КВ и Т-34 «и в проекте не было». Следует заметить, что исходя из текста «программы», простым расчетом среднего значения было легко вычислить тактико-технические требования к «линейному крейсеру» танкового флота РККА: 35 тонн; 76-мм и 45-мм орудия; 45-мм броня (лучше, 60-мм) и т.п. Стоит ли говорить о том, что предпосылки и основания для создания подобного «линейного крейсера» были в наличии к апрелю 1938 г.? В частности, надежная моторно-трансмиссионная группа Т-28; жесткий корпус и просторная башня Т-28; проверенная ходовая часть Т-29 (пишут, с применением гусениц от 55-тонного Т-35); орудие Л-10; проект Т-29Ц.

Иными словами, в 1938 г. «в руках» военачальников, конструкторов и производственников были все необходимые компоненты для создания боеспособного «среднего танка прорыва», лишенного большинства «детских болезней», которые преследовали КВ и Т-34 все годы их производства. Увы, «лица, принимающие решения» не воспользовались это возможностью.

Автор попытался смоделировать потенциально непротиворечивое развитие конструкции танка Т-28 по мере изменения реальных требований Второй Мировой войны.

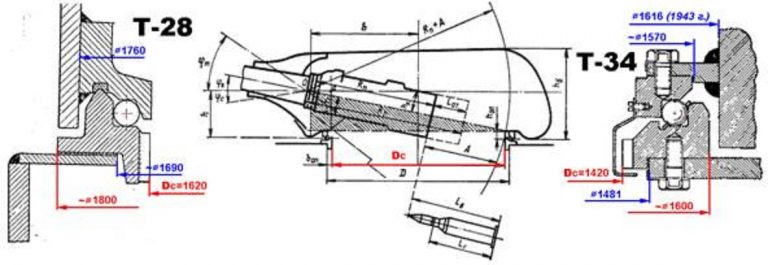

Почему я сторонник довоенной модернизации танка Т-28, вопреки принятым на вооружение реальным Т-34 и КВ? Все просто. К 1938 г. серийный танк Т-28 обладал надежной «несущей системой»: жестким и прочным корпусом (ширина 2000 мм) с отработанной технологией сборки; надежным, мощным и дешевым двигателем (М-17Л); работоспособной трансмиссией (56 км/час); отработанной ходовой частью (кроме того более энергоемкая подвеска танка Т-29 уже прошла технологическую подготовку). Тем более на танке Т-28 испытывалась и торсионная подвеска. Как показали последующие испытания просторная башня Т-28 (диаметр погона «в свету» 1620 мм) допускала установку различных артсистем (76-мм: КТ-28, Л-10, Л-11, Ф-32, Ф-34; 85-мм Ф-30).

В свою очередь, танки Т-34 и КВ сочетали в себе такое количество «новинок» и неадекватных анахронизмов (двигатель, трансмиссия, ходовая часть и т.п.) с крупными конструктивными и технологическими ошибками, что эти танки к 22.06.1941 г. фактически представляли собой лабораторные стенды, поставленные на серийное производство. И если в 1943 г. танк Т-34 избавился от некоторых «детских болезней», то КВ так и остался «подвижным ДОТом» до конца производства.

Содержание:

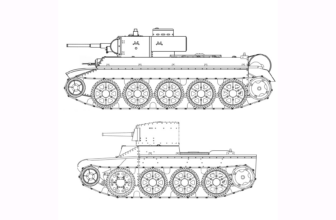

«Из того, что было»

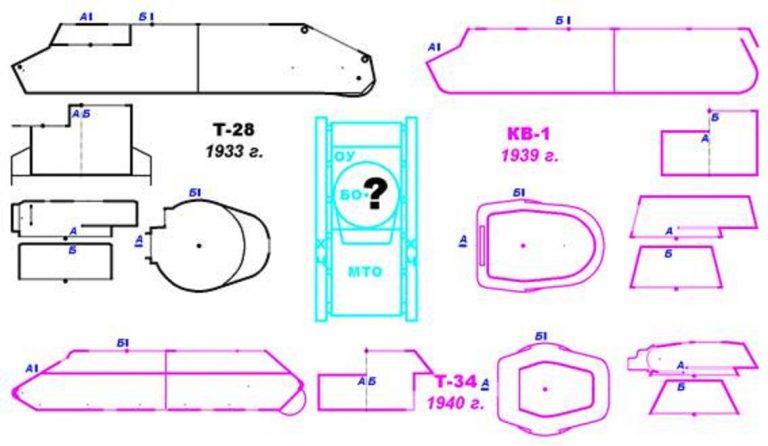

Накануне принятия «Программы бронетанкового вооружения» на 3-ю пятилетку (апрель 1938 г.) в танкопроме СССР были известны, а в ряде случаев, освоены в серийном производстве и войсках следующие технические решения (см. рисунок): танк Т-28; модернизированная трансмиссия Т-28А (скорость 56 км/час); двигатель М-17ф (715 л.с.; 320 кг*м) и его танковые модификации; центробежный вентилятор охлаждения и одноступенчатые бортпередачи (танк БТ-7); «мощная» свечная подвеска «типа Кристи» танка Т-29; танковая пушка Л-10; потребность в усилении бронирования («по итогам боев в Испании»).

Этого «комплекта» было вполне достаточно для создания на несущей базе серийного Т-28 технологичного, надежного, хорошо вооруженного и защищенного боеспособного «крейсера прорыва», высокоэффективного до 1942 г., а при условии своевременного перевооружения и усиления бронирования, до 1945 г.

«Портрет передовика»

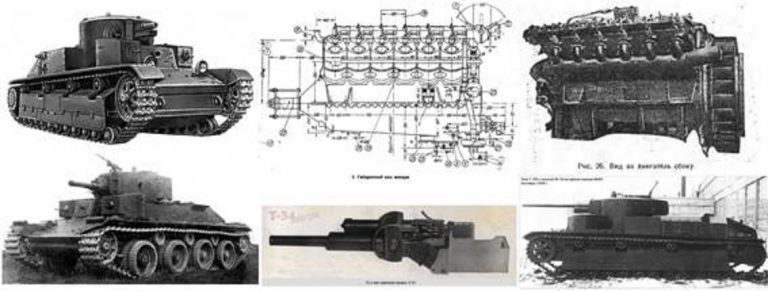

Для начала следует, прежде всего, «прочитать» описание конфигурации танка, как сложной технической системы (в данном случае – «боевой системы»). Наряду с основным определением танка, как сложной технической системы, необходимо признать существенным одно замечание – «Танк, это человеко-машинный комплекс».

Таким образом становится понятным, что исполнение танком своего «служебного назначения» является единой целью системного взаимодействия всех его компонентов (точнее, «подсистем»). Однако, возникает естественный вопрос – в чем состоит «служебное назначение» танка? В наиболее общем виде назначение танка можно сформулировать как: «поражение средств и сил противника, оставаясь неуязвимым для средств поражения противника». Возможно, это покажется банальным, но такое «служебное назначение» свойственно всем боевым системам от бойца со штыком до баллистической ракеты и далее. Видимо, подобное, слишком общее «служебное назначение» танка следует несколько уточнить. Например, известен слоган: «Броня, огонь, маневр». Точнее: «Огонь – Броня – Маневр». Т.к. важнейшим фактором исполнения «служебного назначения» является «поражающий фактор», вторичным – «обеспечение живучести» и, наконец, последним – «подвижность системы».

Разумеется, все эти факторы не являются абсолютно независимыми. Например, «длинная лапа» танка «Пантера» (KwK-42) обеспечивала не только гарантированное поражение всех танков противника, но делала это на таком расстоянии (1500..2000 м), что неизбежно становилась фактором «живучести», т.к. не подпускала танки противника на расстояние действительного огня их средств поражения.

Для упрощения описания факторы «служебного назначения» танка можно условно представить, как продукт реализации трех относительно независимых целевых функции: ОГОНЬ – БРОНЯ – МАНЕВР.

В общем случае, для реализации «служебного назначения» (т.е. ТРЕХ целевых функций) любой боевой системы (в том числе и воинского формирования любой сложности) требуется, как минимум, ЧЕТЫРЕ подсистемы: УПРАВЛЕНИЕ; ПОРАЖЕНИЕ; ЗАЩИТА; ДВИЖЕНИЕ. Кстати, именно пренебрежение заказчиков и исполнителей подсистемой УПРАВЛЕНИЯ привело к созданию и производству двухместных башен танка Т-34/76. Вполне очевидно, что каждая из подсистем сама по себе является «человеко-машинным комплексом». Например, подсистема «движение» наряду с мотором, гусеницами и т.п. содержит МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ. Такое «содержание» членов экипажа танка свойственно всем подсистемам и это требуется учитывать при разработке конкретной конструкции (эргономика).

Вполне очевидно, что каждая подсистема призвана решать ряд собственных целевых функций в рамках индивидуального «служебного назначения». Так, в частности, УПРАВЛЕНИЕ должно получать информацию, преобразовывать ее, доводить результат до остальных подсистем (проще – разведка, связь, решение, приказ). Для танка, например, командир получает директивы командования, осматривает поле боя, идентифицирует цели и рельеф, принимает решение, осуществляет целеуказание и определяет средство поражения или выбирает укрытие, отдает приказы. Разумеется, соответствующие комплексы целевых функции свойственны и остальным подсистемам танка.

В наиболее общем виде, технический аспект танковых подсистем представляет собой набор функциональных «кубиков», позволяющих решить соответствующее «служебное назначение».

Начну, пожалуй, «с самого низа» – с подсистемы ДВИЖЕНИЯ. В ее состав (укрупненно) входят: МОТОР; ТРАНСМИССИЯ; ХОДОВАЯ. Понятно, что каждый «кубик» состоит из более мелких элементов. Например, ТРАНСМИССИЯ танка включает: КПП; МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА; БОРТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ; ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА (а в танке БТ еще и ГИТАРЫ, или привод колесного хода). Главный фрикцион отнесен к МОТОРУ.

Подсистема ЗАЩИТЫ, в самом общем виде, содержит: БРОНЕВОЙ КОРПУС и БРОНЕВУЮ БАШНЮ (у Т-28 их ТРИ). Как известно, тот же КОРПУС состоит из множества элементов, например, борта; лобовые детали; кормовые детали; дно; крыша; перегородки и т.п. Кроме того, корпус танка выполняет функцию НЕСУЩЕЙ «станины», т.е. должен иметь усилители прочности и жесткости (в частности, в кормовой части танка Т-28 установлены две поперечные трубы).

Подсистема ПОРАЖЕНИЯ состоит из: ОРУДИЙ; ПУЛЕМЕТОВ (иногда огнеметов); ПРИЦЕЛОВ; ОТВЕРСТИЙ для стрельбы из личного оружия экипажа. Однако, все вышеперечисленное является лишь оконечными «кубиками» подсистемы. На самом деле, в состав подсистемы ПОРАЖЕНИЯ с неизбежностью попадает и БОЕУКЛАДКА (сегодня – автомат заряжания, тогда – заряжающий, но человеческий фактор здесь мной не учитывается, т.к. речь идет о техническом аспекте). Кстати, с 1938 г. в состав советских танковых подсистем ПОРАЖЕНИЯ входил и СТАБИЛИЗАТОР линии прицеливания!

В подсистему УПРАВЛЕНИЯ (кроме командира танка) входили средства НАБЛЮДЕНИЯ и СВЯЗИ (как внутри танка – ТПУ, так и вовне – РАЦИЯ).

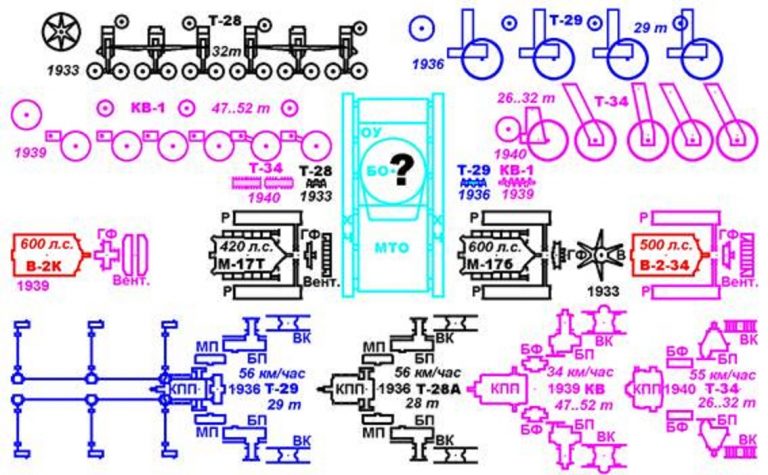

Позволил себе показать грубую версию конфигурации человеко-машинного комплекса «ТАНК», состоящую из вышеозначенных визуализированных «кубиков» (на примере Т-28 образца 1936 г.). Представленная конфигурация в наибольшей степени является «функциональной». Тем не менее она частично содержит ограниченное описание «пространственных» аспектов танка.

«Маршрут созидания»

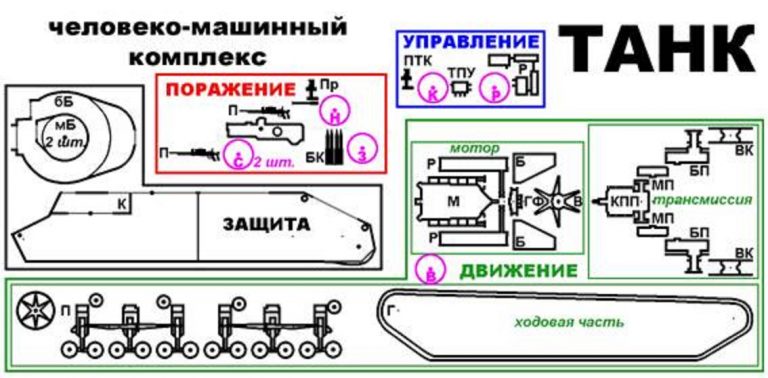

Как и любая сложная техносистема комплекс «ТАНК» в любом случае проектирования проходит весьма сложные, длительные и трудоемкие этапы его создания. В общем случае, упрощенный «маршрут созидания» проходят последовательно следующие «паломники»:

УЧЕНЫЙ – открывает новые явления и описывает их, создавая справочник ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ;

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ – придумывает и описывает применение ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ в реальных условиях (иногда изготавливает образец), создавая библиотеку ПАТЕНТОВ;

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – изготавливает опытные образцы и определяет область эффективного применения изобретений, разрабатывая справочник работоспособных ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ;

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – осуществляет преобразование опытных образцов в серийное изделие, формируя каталог серийной ПРОДУКЦИИ (по сути статьи – производит технологичные работоспособные узлы танка, например, орудие, прицел, двигатель и т.п.);

КОНСТРУКТОР – синтезирует новое изделие, подбирая из каталога ПРОДУКЦИИ непротиворечивые элементарные «кубики» этого изделия (или «буквы» из «Азбуки» для создания «слова» в «словаре») для его эффективной эксплуатации;

ТЕХНОЛОГ – разрабатывает экономичный технологический процесс, обеспечивающий валовый выпуск изделий требуемого качества в существующих производственных условиях (выбирает технологические операции из списка потенциально возможных ОПЕРАЦИЙ);

МАСТЕР – выполняет технологический процесс, неукоснительно соблюдая технологическую дисциплину (получая в пользование оборудование, оснастку и инструмент из складов).

*) Очевидно, «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» серийных узлов тоже «фигура» комплексная, включающая своих конструкторов, технологов и мастеров.

Разумеется, линейная последовательность вышеозначенного «маршрута созидания» часто нарушаться. Например, случается внедрение в производство (МАСТЕР) изделия, не прошедшего технологическую подготовку (ТЕХНОЛОГ). Или пропуск других стадий «маршрута» (они, как бы, «подразумеваются»). Применение подобных «прогрессивных методов» приводит к штурмовщине и непоправимой потери качества. В частности, это произошло с такими «легендарными» изделиями, как танки Т-34/76 и КВ-1.

«Духовные скрепы»

Казалось бы, что «тремя китами» советского довоенного танкостроения (от первой до третьей пятилетки включительно) были: колесность, дизельность, многобашенность. Но на самом деле 22 июня 1941 г. в РККА реально оказалось всего: 29 % колесных; 8 % дизельных; 7 % многобашенных танков.

Напомню, что в 1938 г. (накануне новой «программы») на вооружении РККА состояли: 3-тонные танкетки (Т-38); 10-тонные малые танки (Т-26); 13-тонные маневренные танки (БТ-7); 28-тонные средние танки (Т-28); 55-тонные тяжелые танки (Т-35). В свою очередь «программа танкового вооружения на 3-ю пятилетку» предусматривала только 4-тонную танкетку (Т-40); 15-тонный маневренный танк (А-20, А-32); 55-тонный тяжелый танк (СМК, Т-100). Очевидными «нишами» или «белыми пятнами» новой «программы» был 10-тонный малый танк и 30-тонный средний.

Иными словами, «программа» (весна 1938 г.), содержала «госзаказ» на танк «прорыва» с ТРЕМЯ пушками, «маневренные» танки 2-х видов и картонный «разведывательный» танк с дефицитными ДШК. Остановлюсь на некоторых аспектах этого документа. Во-первых, требование по максимальной толщине брони: для танка «прорыва» – 60 мм; для «маневренного» танка – 30 мм; для «разведчика» – противопульное бронирование. Во-вторых, требование производства «двухслойной и экранированной брони». В-третьих, судя по контексту тактико-технических требований (далее, «ТТТ») колесно-гусеничный «дурман» советского танкопрома остался позади. Во всяком случае, из четырех танков «колеса» предусматривались только на одном. Но «дизельность» и «многобашенность» оставались в приоритете.

Еще раз напомню, что НИКАКИХ ТТТ на «тяжелый» танк (типа КВ), «средний» танк (типа Т-34) и на танк «сопровождения» (типа Т-50) в указанном документе нет и в помине. Пресловутые «лучшие в мире» Т-34 и КВ никто не «программировал». А если быть уж до конца откровенным, то кроме ТТТ на плавающий танк Т-40 ничего реально серийного в этой программе не было.

Т.е. получилось так, что «программные» СМК и Т-100 серийно не производились, а плавающий Т-40, выпущенный в количестве 700 шт., оказался «негодным даже для разведки» (кстати, 700 ДШК хватало бы на вооружение ПВО 29 мехкорпусов). С другой стороны, массовый Т-34 и крупносерийный КВ получились практически СЛУЧАЙНО! Как видно, никакого пресловутого «гениального научного предвиденья будущей войны» в 1938 г. в СССР не было. Дело в том, что подавляющее число танков ВМВ относилось к «30-тонному классу».

«…но мы в тельняшках…»

Бытующее мнение о том, что советские танковые начальники были поражены «морской болезнью», т.е. воображали свои танковые армады сухопутным аналогом военно-морского флота, не выдерживает критики. И если программу танкового вооружения второй пятилетки еще можно с некоторой натяжкой принять, как «программу большого танкового флота», то программа 1938 г. опровергает подобные измышления.

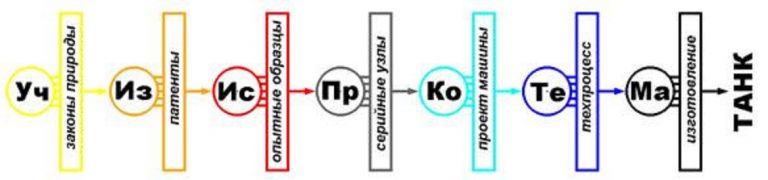

Как видно из рисунка (синие «???») никакого «крейсера» танковая программа 1938 г. не предусматривала. Что примечательно, именно сухопутные «крейсеры» оказались самыми многочисленными танками ВМВ. Их количество составило ~ 127 тысяч.

Что касается советского танкостроения конца 30-х годов, то создание подобного «крейсера» было бы самым простым решением, т.к. его базой мог служить серийный Т-28 с соответствующими изменениями конструкции, продиктованными «духом времени».

«В воздухе пахнет грозой»

Еще раз обращаю внимание на ключевые даты советского танкостроения: апрель 1938 г. – «пустая» программа танкового вооружения; апрель 1939 г. – танк СМК; июль 1939 г. – танки Т-40 и Т-100; сентябрь 1939 г. – танк КВ; февраль 1940 г. – танк Т-34; февраль 1941 г. – танк Т-50.

Весьма показателен период времени «принятия решений» от 20.04.1938 г. (утверждение «программы») до 01.03.1940 г. (испытания Т-34). На этом «отрезке» существовало несколько реальных реперных точек: апрель 1938 г. принятие «программы»; сентябрь 1938 г. – начало проектирования А-20; октябрь 1938 г. – вооружение Т-28 пушкой Л-10; декабрь 1938 г. – начало проектирования А-32; декабрь 1938 г. – «Сталин снял заднюю башню»; февраль 1939 г. – начало проектирования КВ; март 1939 г. – испытание торсионов на Т-28; апрель – испытания СМК; май 1939 г. – испытания Л-11 и Ф-32 (танки Т-28 и БТ-7); июль – испытания Т-100 (и Т-40); август 1939 г. – испытания КВ; сентябрь 1939 г. – испытания Ф-30 на Т-28; сентябрь 1939 г. – решение об усилении брони А-32; октябрь 1939 г. – испытания Ф-34 на танке Т-28; декабрь 1939 г. – экранирование Т-28; февраль 1940 г. – испытания Т-34. Для «полноты картины» к этому списку следует добавить несколько более ранних дат: 1933 г. – применение на Т-28 мотора М-17б со степенью сжатия 5,3; 1934 г. – начало серийного производства мотора М-17ф; 1935 г. – применение на БТ-7 центробежного вентилятора на главном фрикционе мотора М-17Т; 1936 г. – серийное производство «скоростного» Т-28А; 1936 г. – подготовка производства танка Т-29 со «свечной» индивидуальной подвеской Кристи. Причем, следует отметить прекращение и последующее восстановление серийного производства обычного танка Т-28 в 1937 г. (в связи с отказом от изготовления Т-29). 1937 г. – проект танка Т-29Ц (с наклонной подвеской передней пары катков).

Легко видеть (на примере КВ, А-32 и Т-34), что проектирование и изготовление опытных образцов танков занимало от 5 (Т-34) до 7 (КВ) месяцев. И если относительно Т-34 и А-32 можно допустить наличие условных прототипов (А-32 и А-20 соответственно), то танк КВ проектировался «с нуля», а изготавливался «на пустом месте». Собственно говоря, это проектирование «с нуля» и оказало медвежью услугу надежности и боеспособности этих боевых машин. Фактически (конструктивно и технологически), КВ и Т-34 были не более чем опытными образцами, «поставленными на серийное производство». С тяжелыми «детскими болезнями» и низкой технологичностью. К сожалению, эти «болезни» преследовали КВ-1 и Т-34 фактически весь период их серийного производства.

«Если бы, да кабы»

А что было бы, если бы «программирование» танкового вооружение было разработано не на основе «решений партии», а на базе обычной логики, оценки реальных возможностей предприятий и примитивного анализа «детских картинок»? Чем можно объяснить требования «заказчиков», оставивших без внимания в 1938 г. странный «зазор» от 15 до 55 тонн между «маневренным» танком и танком «прорыва»? А ведь, именно танки боевой массой от 20,0 (Pz.III) до 34,0 (М4А3) тонн были основой танковых войск воюющих государств во время ВМВ.

Собственно говоря, в «программе танкового вооружения» не хватало всего одного «средневзвешенного» пункта, который «снимал все вопросы»:

«…иметь на вооружении РККА средний танк прорыва со следующими основными тактико-техническими характеристиками:

а) тип – гусеничный;

б) броня 60 мм – непробиваемая на всех дистанциях противотанковой пушкой до 47 мм включительно;

в) мотор М-17, с учетом конструкции танка – переход на дизель-мотор;

г) вооружение – 1 пушка 76 мм, с начальной скоростью не ниже 560 мтр в секунду; 1 пушка 45 мм, спаренные с пулеметом; 1 пулемет с зенитной установкой;

д) скорость – 40-45 клм. в час;

е) запас хода – 250 клм.;

ж) общий вес – не более 30 тонн…».

Предположим, что такой пункт был. И его осуществление было поручено ЛКЗ в мае 1938 г.

«Выбор за малым»

Дальнейшие рассуждения исходят из функции конструктора «сложной технической системы», как синтеза новой машины на основе каталогов серийных узлов. Остановлюсь на подсистемах «ЗАЩИТА» и «ДВИЖЕНИЕ», т.к., например, в подсистеме «ПОРАЖЕНИЕ» на танке КВ применяли, как минимум, ЧЕТЫРЕ вида пушек (Л-11, Ф-32, ЗиС-5 и Д-5Т), а на Т-34 – ПЯТЬ видов орудий (Л-11, Ф-32, Ф-34, Д-5Т и ЗиС-С-53). Есть информация о применении на Т-34 45-мм и 57-мм орудий. В свою очередь, в подсистеме «УПРАВЛЕНИЕ» достойны особого упоминания трехместные (Т-28 и КВ) и двухместные башни (Т-29, А-32 и Т-34/76). Гипотетически конструктор должен быть предельно меркантилен и прагматичен, поэтому должен выбирать лишь те узлы, которые не будут иметь нареканий ни со стороны «заказчика», ни со стороны производства.

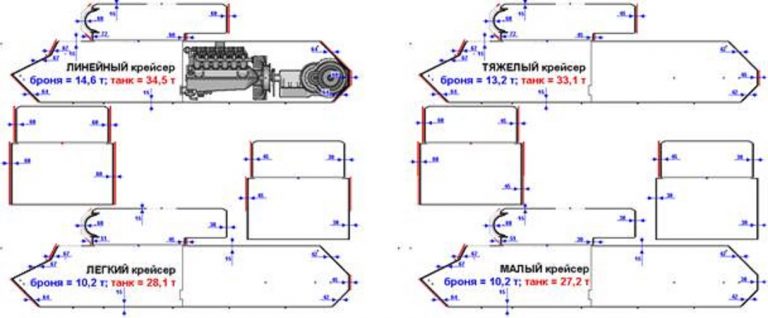

На рисунках показана ситуация в советском танкопроме (т.е., каталоги, справочники и библиотеки серийных и опытных образцов, проектных решений) в апреле-мае 1938 г. (утверждение «программы»). Черным цветом выделены серийные узлы; синим – узлы, производство которых прошло технологическую подготовку серийного производства; красным – опытные образцы; сиреневым – «эфирные» фантазии; голубым – проектируемый танк.

«Через тернии»

«Интересуюсь спросить», какие узлы и механизмы выберет нормальный конструктор для нового проекта? Для меня это очевидно – существующие серийные образцы (черный цвет), в крайнем случае, узлы, прошедшие технологическую подготовку (синий цвет). И только при отсутствии наличных узлов и механизмов, достаточных для решения поставленной задачи, конструктор обратиться к «изобретениям века». К сожалению, в то время НЕ БЫЛО формулировки самой задачи создания «среднего» танка.

Тем не менее продолжу. Как видно по рисунку, наиболее «вычурной архитектурой» отличается корпус танка Т-28. Маленькое «но» состоит в том, что все «прибамбасы» поперечного сечения вызваны размещением пулеметных башен и оригинальной подвески. Если же ограничить подсистему «ПОРАЖЕНИЕ» одной башней и применить в подсистеме «ДВИЖЕНИЕ» подвеску «по типу Т-29», то поперечное сечение корпуса превращается в простой прямоугольник. Аналогичная операция с заменой оригинального охлаждения на систему «по типу БТ-7» значительно упрощает и продольное сечение в кормовой части. В этом случае «на первое место» по сложности конструкции корпуса выходит поперечное сечение танка Т-34 с его «грибообразным» пресловутым «наклоном бортов», а корпус танка Т-28 становится подобен корпусу КВ, которого, правда, в 1938 г. еще не было и «в проекте». Как, кстати, не было и проекта Т-34. Еще одна проблема подсистемы «ЗАЩИТА» заключалась в технологии сварки толстых броневых листов.

Что касается башен, то наиболее простой оказывается цилиндрическая башня с нишей от танка Т-28. Кстати, горизонтальное сечение этой башни «смутно мне напоминает» сечение паровозных котлов, технология гибки и клепки которых были вполне освоены на всех паровозостроительных заводах СССР. Тем не менее для трехместной башни необходимо правильно разместить свечи индивидуальной подвески. В свою очередь, «сверхмудрая» форма гнутой башни Т-34 обр. 1940 г. привлекательна своим низким профилем. Почему бы не занизить штатную башню Т-28?

В подсистеме «ДВИЖЕНИЕ» единственны реальным мотором в 1938 г. был М-17 различных модификаций: М-17б (Е=5,3), М-17Т, М-17ф, М-17Л. Наиболее предпочтительным, с точки зрения снабжения, был бы дросселированный М-17ф с вогнутыми поршнями (Е=5,3), адаптированный к автобензину. В реальности его и на керосин пытались перевести… Известного неработоспособного сцепления Т-34 еще не было, т.е. выбор однозначен – главный фрикцион Т-28. Желательно, с бустером в приводе выключения. А вот вентилятор лучше перенести на главный фрикцион «по типу БТ-7». Это решение сократит длину МТО примерно на 200 мм. Правда, его производительность необходимо увеличить. Радиаторы можно оставить штатные от танка Т-28.

В трансмиссии ничего менять нет необходимости, хотя, переход на одноступенчатые бортпередачи (например, от Т-34… но его еще нет, придется спроектировать) сократит время на их производство.

Что касается ходовой части, то следует напомнить, что совместные испытания подвесок на Т-28 и Т-29 выявили более высокие показатели последней. Причем, 4-катковая подвеска Т-29 (на один борт) обеспечивала приемлемую амортизацию танка боевой массой 28,5 тонны. Иными словами, 5-катковая подвеска («по типу Т-29Ц») была бы работоспособна до боевой массы 35,5 тонн. Такая подвеска вполне достаточна для проектируемого «среднего» танка. Гусеницы лучше применить 500-мм ширины с учетом боевой массы нового танка (или 526-мм гусеницы от танка Т-35).

В подсистеме «ПОРАЖЕНИЕ» нет необходимости в нововведениях, кроме, конечно, требования оснастить новый танк двумя пушками. И тут можно вспомнить остроумное решение разместить 76-мм и 45-мм орудия в единой маске на опытном образце КВ. Правда, его надо «придумать» на 6..8 месяцев раньше реальной истории. Все равно, этот маразм доживет только до первых государственных испытаний. Кстати, на опытном образце КВ не был предусмотрен курсовой пулемет! Как на современных танках. Что это, чудесное предвиденье или прагматичный анализ боевого применения танков?

«По велению времени»

Интересно заметить, что всю свою историю самый боеспособный довоенный советский танк Т-28 был «в черном теле». Судя по масштабам производства, этому танку не находили места в общей танковой доктрине РККА. Это же подтверждает и текст «программы танкового вооружения на 3-ю пятилетку» – танк Т-28 был приговорен: «…С постановкой массового производства танков прорыва, указанного в п. 2-м, танки Т-28 и Т-35 с производства снять…». Кстати, в 1936 г. серийно выпускался «скоростной» танк Т-28А с соответствующей трансмиссией. Когда в 1937 г. выяснилось, что танк Т-29 производится не будет, ЛКЗ вернулся к серийному выпуску ординарного Т-28 с обычной трансмиссией. Никакого стремления к его модернизации не наблюдалось. А ведь, совместные испытания показали преимущество подвески Т-29 перед стандартной подвеской Т-28. И если бы не предвзятое отношение к этому танку (Т-28), то потребность в его модернизации была бы очевидна еще в 1937 г. («…боевые действия в Испании показали недостаточность бронирования советских танков…»).

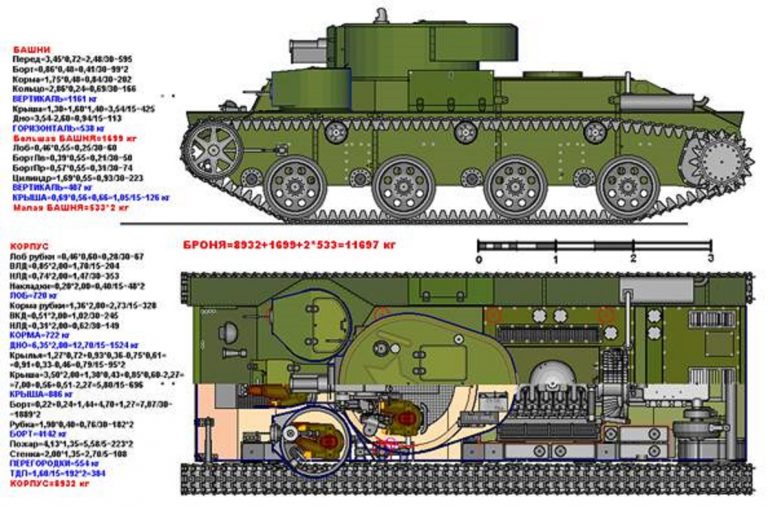

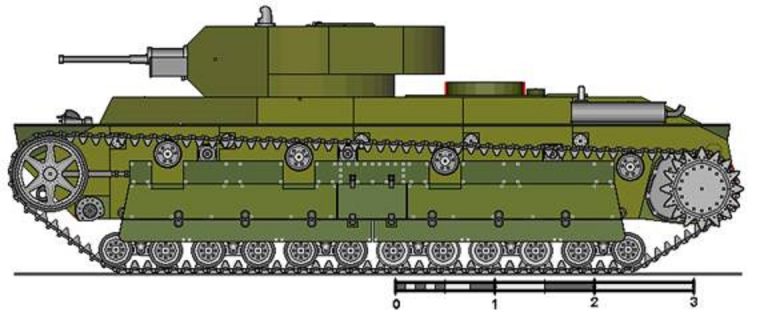

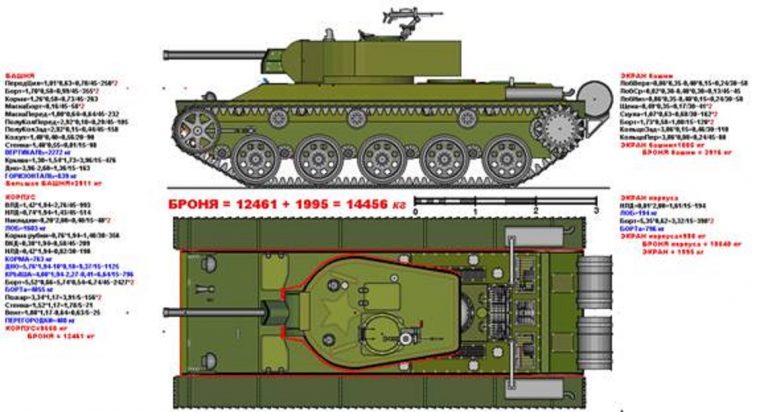

На рисунке показан внешний вид и планировка модернизированного танка Т-28К («К» индекс подвески Кристи по «типу Т-29»). Боевая масса танка при такой модернизации составит ~ 28,7 тонны, а масса брони ~ 11,7 тонны.

В частности, при сохранении трансмиссии Т-28А стоило «переставить» танк на подвеску «типа Т-29», тем более, боевая масса серийного Т-28 была меньше массы Т-29. Вместо бортовых экранов подвески обычного Т-28 следовало увеличить толщину основной брони до 30 мм. Листы крыши и днища танка имели бы толщину 15-мм, а остальные детали броневого корпуса можно было изготавливать из 30-мм брони. С целью сокращения номенклатуры бронепроката (5-мм для перегородок, 15-мм для «горизонтальной» и 30-мм для «вертикальной» брони), вертикальную броню башни тоже следовало унифицировать до 30-мм толщины.

Определенные трудности при изготовлении Т-28К могли возникнуть при компоновке шахт подвески, экипажа и элементов боевого отделения. Но, судя по масштабному рисунку, они могли быть успешно преодолены еще на этапе проектирования.

*) Читатель самостоятельно может проверить достоверность расчетов массы брони Т-28К по данным, приведенным на рисунке. Конфигурация бронеузлов ординарного Т-28 сохранена неизменной. В свою очередь расчет «боевой массы» танка Т-28К основан на данных в сканированном документе об испытаниях подвесок Т-29 (28,5 т) и Т-28 (28,0 т). Известная геометрия бронеузлов танка Т-28 и толщина бронедеталей позволяют приблизительно определить массу брони серийного танка Т-28 ~ 11,7 тонны. Соответственно, остальная часть узлов и «полезная нагрузка» составляют ~ 17,0 т. Т.е., при условии совпадения масс подвесок Т-29 и Т-28, боевая масса Т-28К не превысит: 17,0 + 11,7 ~ 28,7 тонны.

«Решения Партии – в жизнь!»

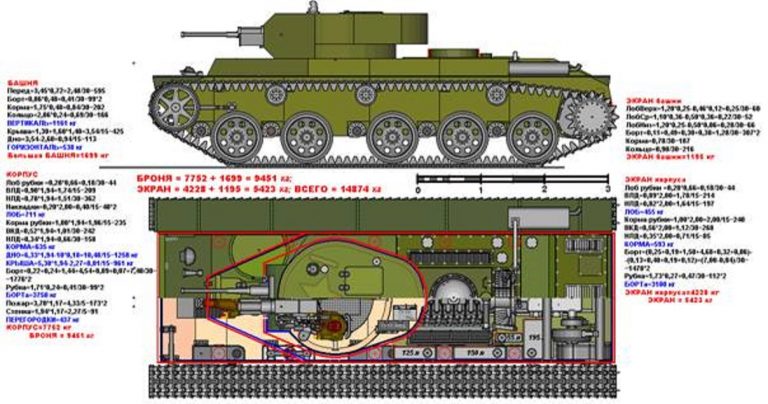

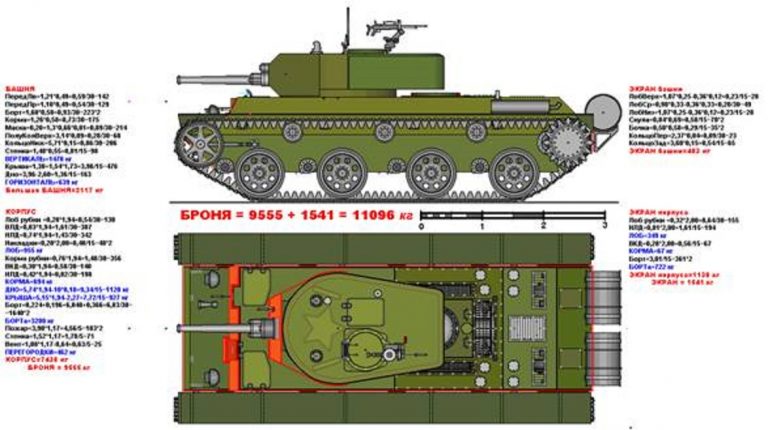

Таким образом, к апрелю 1938 г. на вооружении РККА уже состоял бы танк Т-28К. Адаптация этого танка к требованиям «среднего» танка показана на рисунке.

Сущность такой адаптации состоит в экранировании Т-28К 30-мм листами и увеличении числа катков с 8 до 10 (по 5 катков на борт). В связи со сложностью трехбашенной компоновки, удовлетворившей бы требования к «среднему» танку, неизбежен отказ от пулеметных башенок («малые» башни) и сосредоточение подсистемы «ПОРАЖЕНИЕ» в «большой» башне. Исключение «малых» башен из системы «ПОРАЖЕНИЕ» позволяет понизить высоту корпуса до 1200 мм. Очевидно, такая модернизация могла быть осуществлена при использовании обычного серийного корпуса танка, путем перестановки шахт подвески (с учетом компоновки подвесного полика), «среза» 150 мм сверху «вертикальной» брони, наварки стандартных 30-мм бронедеталей снаружи корпуса и башни. Наиболее сложной работой оказалась бы разработка и изготовление маски спаренной артиллерийской установки. Скорее всего, этот узел изготовили бы из конструкционной стали, не привлекая Ижорский завод (да и то, только для предварительных испытаний и демонстрации «партийно-правительственной комиссии»). Боевая масса Т-28П («П» – индекс танка «прорыва») ~ 34,0 тонны, масса брони ~ 15,0 тонн. Возрастание боевой массы связано с увеличением количества опорных катков (по проекту Т-29Ц), применением гусениц шириной 500 мм и установкой качающейся части 20К.

В случае применения «родной» ходовой части серийного Т-28 (48-катковая балансирная подвеска и 380-мм гусеницы) боевая масса танка составила бы ~ 32,0 тонны. Отсутствие шахт подвески позволило бы разместить под башней примитивную (вплоть до ручного привода с упорами) карусельную боеукладку на 50 артвыстрелов, что вместе с барабанными и подствольной боеукладками довело бы количество доступного боезапаса до 70 артвыстрелов.

Обе версии Т-28П характеризуются «круговым» эквивалентным 60-мм бронированием (точнее, 30-мм основным бронированием, усиленным 30-мм экранами). Если вернуться к морской терминологии, то подобная модернизация делала танк Т-28П сухопутным «линейным крейсером» с «линкорным» бронированием (60 мм) и несколько меньшим «могуществом» вооружения, чем у «линкоров» (СМК и Т-100). Напомню, что это не «новейший» танк, а модернизация боеспособной серийной машины.

Если учесть, что проектирование и изготовления «с нуля» опытного образца танка КВ-1 (боевая масса ~ 43,0 тонны) заняло 7 месяцев, то вышеописанная модернизация одного Т-28К в Т-28П не требовала больше 2..3 месяцев. Т.е. уже в июле..августе 1938 г. могли быть начаты всесторонние испытания опытного образца условно нового танка Т-28П. Интересно, а началось бы проектирование двухбашенных монстров (СМК и Т-100) при такой ситуации? А КВ?

«На пути в серию»

Немного истории, сперва РЕАЛЬНАЯ.

1936 г. Принято решение о серийном производстве танков Т-29 с подвеской Кристи. Серийно производились танки Т-28А с модернизированной трансмиссией и максимальной скоростью 56 км/час. Проведены сравнительные испытания подвесок Т-29 и Т-28 (во всяком случае после отказа от серийного производства Т-29 такие испытания не имели смысла). «Победила» подвеска Т-29.

1937 г. Первое полугодие ушло на осознание непреодолимой сложности конструкции колесно-гусеничного Т-29 и принятие решения о незапуске его в серийное производство. Во втором полугодии – возвращение к изготовлению обычного Т-28. Произвели 39 штук. «…уже первые бои в Испании показали… слабость бронирования…».

1938 г. В апреле принята «Программа бронетанкового вооружения» на 3-ю пятилетку. В конце года в башню Т-28 вместо пушки КТ-28 началась серийная установка орудий Л-10.

Теперь, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ история.

1937 г. Предпосылки: преимущества подвески Кристи, ее отработка на Т-29; слабость бронирования серийных Т-28; центробежный вентилятор охлаждения М-17Т в танке БТ-7. Решение: «пересадка» Т-28 на подвеску Т-29; внедрение 30-мм «вертикального» и 15-мм «горизонтального» бронирования; замена «родного» вентилятора с приводом на усиленный вентилятор «по типу БТ-7» – танк Т-28К («Кристи»).

1938 г. Январь – серийное производство Т-28К. Апрель – ТТТ на «средний» танк в «программе» (если угодно, ТТТ на сухопутный «линейный крейсер»). Май – задание ЛКЗ на изготовление опытного образца Т-28П («прорыв»). Август – испытания опытного Т-28П. Формирование ТТТ (см. рисунок) на танк Т-28Л («линейный»). Ноябрь – изменение проекта для серийного производства Т-28Л.

1939 г. Январь – технологическая подготовка производства Т-28Л. Апрель – серийное производство Т-28Л. На очереди совершенствование технологии соединения и сварки толстых листов для перехода от экранированного (точнее, от двухслойной апплицированной брони) к «монолитному» бронированию.

Итоги испытания Т-28К очевидны. Необходимо изменить конструкцию с целью: повышения удобства радиосвязи; усиления вспомогательного вооружения (в том числе зенитного); замены спарки КТ-2+20К на «бронебойную» Л-10 для упрощения снабжения и обслуживания артвооружения. Перенос рации в корпус, установка курсового пулемета и штатный «освобожденный» стрелок-радист приведут к неизбежному смещению мехвода в сторону от оси танка и спрямлению лобового листа рубки. Одноступенчатые бортпередачи дешевле «родных», а барабанные боеукладки в нише башни увеличивают доступный боекомплект. Вполне очевидна избыточная длина корпуса.

Повторив расчет массы измененного бронирования и сохранив массу «груза» и «несущей системы» танка Т-28П, получается, что боевая масса Т-28Л составит: (17,0 + 2,0 + 14,6) ~ 33,6 тонны. Где «2,0» тонны – масса гусениц шириной 500 мм (в крайнем случае, гусеницы от Т-35, но в этом случае необходимо менять ведущую «звездочку») и масса подвески двух катков (от Т-29). Разумеется, увеличение объема внутренних топливных баков до 1000 л прибавит ~ 250 кг, размещение двух 200-литровых бочек с кронштейнами добавит ~ 350 кг. Желательно увеличить боекомплект до 100 артвыстрелов (еще ~ 300 кг). Со всеми «добавками» боевая масса Т-28Л составит ~ 34,5 тонн, что вполне допустимо для 10-катковой ходовой части с подвеской от Т-29.

К слову, геометрический эквивалент экранированных элементов защиты составит (защищенность танка улучшится с появлением «монолитной» 60-мм брони, не так ли?): лоб рубки ~ 67 мм; ВЛД ~ 67 мм; НЛД, ВКД, НКД ~ 64 мм; СрКД ~ 60 мм; борта башни и корпуса ~ 60 мм; верхний и нижний лобовые скосы башни ~ 72 мм; лоб и корма башни ~ 60 мм; крыша и днище корпуса и башни ~ 15 мм. Топливные баки отделены от МТО и БО противопожарными перегородками толщиной 5 мм; барабанные боеукладки в кормовой нише башни отделены от БО 15-мм стенкой. Номенклатура бронепроката: 5-мм; 15-мм; 30-мм. Есть одно «но», забронированный «воздух» над КПП. Увы, но до работоспособной пятискоростной поперечной КПП еще далеко.

«Парадные характеристики»

ОСНОВНЫЕ:

Модель……………………………………………………………………………………….Т-28Л

Год принятия на вооружение……………………………………………………….……….1939

Экипаж……………………………………………………………………………………….5 чел.

Боевая масса…………………………………………………………………………………34,5 т

Габариты (L корпуса*B*H по крышу башни)………………………………..6,84*3,16*2,42 м

База / длина опорной поверхности / колея………………………………….6,00 / 4,47 / 2,64 м

Ширина трака………………………………………………………………………..500 (526) мм

ВООРУЖЕНИЕ:

Орудие………………………………………………………………………………………..Л-10

Калибр / длина ствола…………………………………………………………..76,2 мм / 26 клб

Начальная скорость / масса снаряда / скорострельность………555 м/с / 6,3 кг / 6,5 выс./мин

Бронепробиваемость / угол / дальность……………………………………50 мм / 60° / 1000 м

Пулеметы / калибр / кол-во………………………………ДТ-29 / 7,62 мм / 3 шт. (1 зенитный)

Боекомплект пушки / пулеметов…………………………………100 шт. / 3150 патр. (50 маг.)

БРОНИРОВАНИЕ:

Корпус с экранами (лоб; борт; корма; крыша; дно)………………60..45; 60; 45..60; 15; 15 мм

Башня с экранами (лоб; борт; корма; крыша; дно)………………………60; 60; 60; 15; 15 мм

ПОДВИЖНОСТЬ:

Двигатель…………………………………………………………………………………..М-17Л

Максимальная мощность………………………………………………….650 л.с./1665 об/мин

Крутящий момент………………………………………………………….300 кг*м/950 об/мин

Скорость максимальная (шоссе / пересеченная местность)…………………….56 / 30 км/час

Объем топливных баков……………………………………………………………1000 + 400 л

Запас хода (шоссе / пересеченная местность)………………………………..270 + 110 / 120 + 50 км

Отношение длины опорной поверхности / колея…………………………………………..1,69

Клиренс…………………………………………………………………………………….450 мм

Давление на грунт……………………………………………………………0,73..0,77 кг/кв.см

Подъем………………………………………………………………………………………….35°

Крен (по данным Т-28)………………………………………………………………………..30°

Ширина рва…………………………………………………………………………………3,35 м

Стенка (по данным Т-28)…………………………………………………………………..1,00 м

Брод (по данным Т-28)……………………………………………………………………..1,00 м

«Рисовали на бумаге»

Нет никакого сомнения в том, что реальные параметры будут отличаться от «парадных» характеристик. Например, двигатель М-17Л. Его прототип – М-17ф – имел максимальную мощность 715 л.с. и крутящий момент 320 кг*м, т.е. параметры недостижимые для «священной коровы» советского танкопрома – В-2 (500..600 л.с.; 220..230 кг*м). Разумеется, для применения в танках М-17ф «дросселировался» до 650 л.с. И если для 55-тонного танка Т-35 это было необходимо даже в ущерб надежности, то для танка массой `~ 35,0 тонн в такой мощности нужды не было. Для гарантированной динамически достижимой скорости в 40 км/час было достаточно 460 л.с. Что примечательно еще в 1933 г. авиамотор М-17б со степенью сжатия 5,3 развивал максимальную мощность в 600 л.с. / 1500 об/мин, а при Е = 6,0 – 660 л.с. / 1600 об/мин. Если это соотношение справедливо для М-17ф, то применение вогнутых поршней обеспечило бы достижение мощности ~ 640 л.с. Такая модификация с соответствующей регулировкой УОЗ позволяла штатную эксплуатацию на бензине с октановым числом ~ 62 ОЧМ, т.е. на автобензине.

Что касается надежности моторов серии М-17, то еще в 1934 г. регламентный моторесурс М-17б составлял: для цилиндров, коленвала и картера – 1200 часов; но для коренных и шатунных подшипников – 150 часов. Т.е. срок службы до «переборки» составлял 150 моточасов. Зато мотор М-17ф (прототип М-17Л) работал до «переборки» уже 300 часов! Резонно сомнение в 300-часовом ресурсе авиамотора в «танковых» условиях, в которых, как «известно» «режим работы танкового двигателя куда напряженнее: до 30 % времени на максимальной мощности». Пусть так, но «максимальная мощность» прототипа М-17ф = 715 л.с., достижимая мощность М-17Л (Е = 5,3) на автобензине 640 л.с. ~ 90 %, а требуемая (470 л.с.) ~ 66 %. Что же известно о работе авиамоторов на самолетах? Оказывается «под КРЕЙСЕРСКИМИ понимают такие режимы работы двигателя, при которых мощность его составляет от 30 до 75 % от НОМИНАЛЬНОЙ… на которой продолжительность его непрерывной работы не ограничивается по времени». Обратите внимание, не «до 30 % времени», а «НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ по времени». Да, еще одно – М-17ф был прототипом и «маломощного» М-17Т (танк БТ-7). Там эти % еще круче.

Писать о цене двигателя, удельная величина которой составляет (по максимальной мощности прототипа М-17ф) 26,5 руб./л.с. не имеет смысла (у В-2К ~ 100,0 руб./л.с.). Но у М-17Л было две проблемы – высокий расход топлива: 220..290 г/л.с./час и большое тепловыделение. Решение: топливные баки увеличенного объема + бочки и повышение производительности вентилятора.

Высокая работоспособность 8-катковой подвески 28,5-тонного Т-29 подтверждена документом об испытаниях: «…Т-29 может идти по неровностям высотой до 0,6 м… без риска разрушения ходовой части (скорость равна 30-35 км/час)…». У Т-28Л 34,5 тонны и 10 катков от Т-29. Гусеницы от 55-тонного Т-35 на 35-тонном Т-28Л… какие уж тут комментарии. Но высота гребней может быть недостаточна.

Собственно говоря, в МТО танка Т-28Л только три нововведения относительно серийного Т-28 – центробежный вентилятор (прототип – вентилятор М-17Т в танке БТ-7); одноступенчатая бортпередача (прототип – еще не рожденная бортпередача от Т-34); ведущее колесо. Повышение тяги реализуется применением ведущих «звездочек» меньшего диаметра (и меньшего количества зубьев). Эти элементы придется делать с расчетом на «больший запас прочности».

Что касается боевой массы, то по проекту в аспекте защиты Т-29Л масса бронирования составляет ~ 14,6 тонн, а масса брони реального танка Т-28Э составляла ~ 15,0 тонн. Т.е. в проекте можно было применять «родную» ходовую часть (практически нереализуемо из-за большой длины ходовой части) и трансмиссию Т-28А.

«Экономика должна быть экономной»

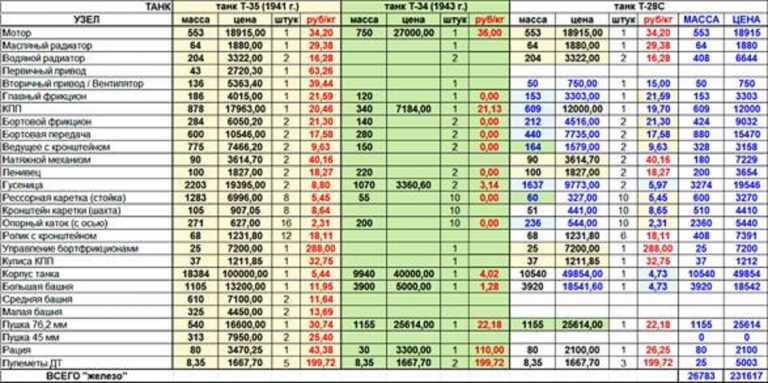

«Общеизвестную» сложность танка Т-28 его противники обосновывают стоимостью, которая колебалась (по «данным» интернета) от 250 до 400 тыс. рублей. Я располагаю сканом документа 1940 г., по данным которого можно рассчитать стоимость Т-28 = 364875 рублей. Есть мнение, что танк Т-28 обр. 1940 г. с конической башней имел боевую массу 29,5 тонн. Т.е. удельная стоимость 1 кг «танкового хайтека» Т-28 составляла ~ 12,37 руб./кг. Аналогично для других танков 1940 г. выпуска в руб./кг (по тому же документу): Т-40 ~ 29,18; Т-26 ~ 8,88; БТ-7М ~ 11,12; Т-34 ~ 15,09; Т-28 ~ 12,37; КВ-1 ~ 18,54. Как видно удельная стоимость «дорогого» МЕЛКОСЕРИЙНОГО Т-28 сопоставима с аналогичным показателем «легкого» СЕРИЙНОГО БТ-7М (скорее всего, из-за стоимости В-2). Здесь уместно вспомнить, что в 1942 г. заводская отпускная цена КРУПНОСЕРИЙНОГО Т-34 колебалась от 160600 до 312700 руб. на разных заводах (удельная стоимость ~ 5,20..10,97 руб./кг без стоимости вооружения). Что мешало повышать технологичность Т-28Л по мере расширения его выпуска? Например, до удельной стоимости в 5,50 руб. за 1 кг «боевой массы».

Кстати, в сети есть еще одна стоимость обычного танка Т-28 – 287000 руб. При боевой массе 28,0 тонн удельная стоимость оказывается ~ 10,25 руб./кг, а это сопоставимо с аналогичным параметром самого дешевого довоенного танка – Т-26.

Существует пара документов, которые слегка «проливают свет» на формирование стоимости танков. Во-первых, «Таблица весовых данных» узлов танка Т-35 (1941 г.). Во-вторых, «Справка о стоимости танков КВ-1с, КВ-8с, Т-34, Т-70» (1943 г.). По танку Т-35 суммарная стоимость узлов и агрегатов составила ~ 424 тыс. руб., масса ~ 49,3 т. Удельная стоимость ~ 8,60 руб./кг. Т.е. меньше, чем у Т-26 (!) и почти в 1,5 раза дешевле Т-28. В «Таблице», на первый взгляд, не определена стоимость оборудования башен и корпуса (сиденья, прицелы, боеукладки, баки и т.п.), а также затраты на сборку танка. В интернете есть непроверенные данные о «полной» стоимости Т-35 – 603 тыс. руб., что при боевой массе 55,0 тонн (скорее всего, 5,0 тонн это «полезная нагрузка») приводит удельную стоимость к величине ~ 10,96 руб./кг. Т.е. 1 кг неизмеримо более сложного танка Т-35 обходился НКО на 13 % дешевле Т-28. И даже дешевле БТ-7М. Весьма сомнительные соотношения.

Если обратиться к компонентам, то видно, что гусеница Т-35 длиной 21,76 м и шириной 0,53 м стоила 19395 руб. за 2203 кг или 8,80 руб./кг. В свою очередь гусеница Т-28 длиной 15,80 м и шириной 380 мм при такой же удельной стоимости обходилась бы в 10200 руб. На этом фоне весьма интересно выглядит стоимость гусеницы танка Т-34 в 1943 г. Длина ~ 12,38 м; ширина ~ 0,50 м; вес ~ 1070 кг; стоимость траков ~ 51,75..36,80 руб., пальцев ~ 2,40 руб., всего ~ 3361 руб. Удельная стоимость ~ 3,14 руб./кг. «Всего» в 2,8 раза дешевле аналогичного изделия 1940 г. Есть ли вопросы у читателей относительно формирования цен в СССР?

Вот еще один расчет, касающийся стоимости броневого корпуса. Т-35 в 1941 г.: вес = 18384 кг; цена = 100000 руб.; удельная стоимость (цена?) ~ 5,44 руб./кг. Т-34 в 1943 г.: вес ~ 9940 кг; стоимость = 40000 руб.; удельная стоимость ~ 4,02 руб./кг. Т.е. вместе с пресловутым «танковым конвейером», «сваркой под флюсом» и трехлетним «повышением технологичности» «простейший» корпус Т-34 оказался дешевле «сложнейшего» клепано-сварного Т-35 всего на 26 %. Что так-то? Почему не на 260 %?

Интересно заметить, что в 1943 г. вес (масса) корпуса Т-34 составляла ~ 32% от боевой массы, а его стоимость от стоимости всего танка (вместе с вооружением и рацией) ~ 21 % (з-ды № 112 и 174). В этом аспекте примечательно, что если мотор В-2 подешевел с 1940 г. в 2,3 раза, то орудия сохранили свою стоимость. Например, 20К в 1939 г. стоила 7550..7950 руб. (прицел – 765 руб.), а в 1943 г. – 7703 рубля. Вот такие дела в вопросах социалистических цен, себестоимости и «всемерного повышения технологичности».

Тем не менее опираясь на отдельные реперные точки стоимости некоторых узлов (мотор, КПП и т.п.), их удельную стоимость (гусеницы, корпус, башни и т.п.) и тенденцию «повышения технологичности» можно предположительно определить уровень цены проектируемого Т-28Л. Но это уже выходит за пределы настоящего «труда». В общем, «по большому счету», можно предположить, что в 1939..1940 гг. стоимость серийного Т-28Л составила бы примерно 375 тысяч рублей. Что, наверное, не так уж и дорого для сухопутного «линейного крейсера» с непробиваемой броней и 76-мм пушкой, по сравнению со 163 тысячами за «картонный эсминец» БТ-7М.

*) Обращаю внимание читателя на совершенно невразумительное применение понятия «стоимость» в советских документах времен ВМВ. Сам такой.

«Морская душа»

При всех недостатках экранирования, в предлагаемом проекте есть важное преимущество двухслойного бронирования – возможность манипулировать с эквивалентной броней «конечного продукта». А, следовательно, изменять его массу, удельную мощность, давление на грунт и т.п. Такая многовариантность защиты позволяет не только адаптировать конкретный танк «под заказ», но и ориентировать танковые заводы на выпуск продукции, соответствующей их производственному потенциалу. При всем представленном разнообразии танков основные узлы и механизмы, в том числе бронедетали, остаются массовой продукцией. Т.е. конечный облик танка формируется на этапе окончательной сборки под конкретную задачу. Производство массовое, продукция индивидуальная.

«Две большие разницы»

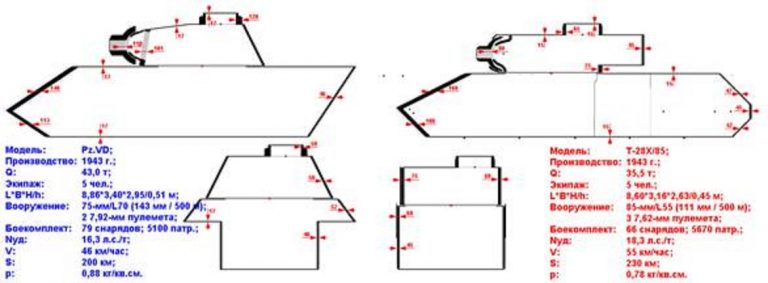

Первое, что бросается в глаза – незначительное снижение боевой массы от «линейного» до «малого крейсера» (4,4 т, или ~ 13..16 % от боевой массы) приводит к существенному снижению уровня защищенности танк. Но если рассмотреть «легкие силы» сухопутного флота во всем комплексе ТТХ, то легко увидеть, что в июне 1941 г. Т-28мк («малый крейсер») по совокупности своих параметров («огонь, броня, маневр») превосходил своего германского визави (Pz.IIIJ). При паритете в защищенности, Т-28мк «выигрывал» в вооружении и удельной мощности. Однозначно оценить подвижность этих танков затруднительно в связи с более прогрессивной трансмиссией Pz.IIIJ. В свою очередь, Т-28лк («легкий крейсер») советского танкового флота при равнозначном вооружении превосходил Pz.IVF по энерговооруженности, бронезащите и энергоемкости подвески. Разумеется, никаких танков подобных Т-28тк («тяжелый крейсер») и Т-28Л в Вермахте не было до 1942..1943 гг. Кстати, в 1939 г. (предполагаемое начало серийного выпуска разных видов модернизированных Т-28) у Сталина еще не было шокирующих разведданных о пресловутых «тяжелых» германских танках.

Кроме того, с точки зрения производства, Т-28лк и Т-28мк были менее металлоемкими, чем «прототип» (Т-28Л) и вполне могли производится на заводе № 183. Как известно, в реальной истории после выпуска 700 танков БТ-7М массой 14,65 т этот завод сумел перейти на серийный выпуск более тяжелого танка Т-34 (вначале 26,5 т, а позже – 28,0 т).

В конструктивном аспекте на танки Т-28лк и Т-28мк следовало вернуть 8-катковую (4 катка на борт) подвеску (Т-29), т.к. сокращение 2 катков позволяло сэкономить примерно 1,0 тонну боевой массы. Применение «старых» 380-мм гусениц (с увеличенными гребнями) также давало экономию примерно в 1,0 тонну. Иными словами, вполне возможным было снижение боевой массы Т-28лк до 28, а Т-28мк до 27 тонн.

«Первый в Мире, второй в Европе»

Что касается бронезащиты лобовой проекции всех видов модернизированного Т-28, то эквивалентное бронирование ~ 60..67 мм было актуальным до перевооружения противотанковых частей Вермахта 75-мм PAK-40 (примерно до середины 1942 г.). Речь здесь идет, разумеется, о калиберных бронебойных снарядах.

Однако, сравнивая бронирование Т-28лк с защитой Т-34, бросается в глаза относительная слабость первого. Это так, но… Но только в сравнение с Т-34. Все остальные «средние» танки ВМВ имели довольно тонкую бортовую броню (и корпуса и башни). В частности, Pz.III (1936 г.) и Pz.IV (1937 г.) – 30 мм (позже 5 мм экран); Cromwell и др. (1942 г.) – 32 мм; M4 Sherman (1942 г.) – 38 мм; Pz.V (1943 г.) – 40 мм; Comet (1944 г.) – 43 мм; Т-34 (1940 г.) – 45 мм. Единственный танк из этого «семейства» – Т-44 (1944 г.) – имел бортовую броню 75 мм (правда, в боях он не участвовал). Кстати, только у Т-34 и Pz.V были наклонные борта надгусеничных полок (эквивалентное бронирование: Т-34 ~ 52 мм, позже ~ 59 мм; Pz.V ~ 52 мм, позже ~ 58 мм), все остальные танки (в том числе и Т-44) довольствовались вертикальными бортами (ниже надгусеничных полок броня Т-34 и Pz.V была вертикальной). Немаловажным в этом перечне является и дата начала производства указанных танков. Иными словами, с 1939 г. по 1943 г. толщина бортов в пределах 30..50 мм была вполне актуальной. С 1943 г. ~ 40..60 мм. Напомню, что речь пока идет о проекте танка 1938 г.

Вполне закономерна претензия к «линейному крейсеру» РККА, танку Т-28Л, в аспекте «удельного бронирования» или эффективности защиты относительно массы танка ~ 1,74 мм/т. Действительно при одинаковой защищенности (~ 60 мм) «легкий пехотный» танк Valentine при боевой массе 17,0..18,0 тонн обладал удельным бронированием ~ 3,33..3,53 мм/т. Т.е. в два раза лучше, чем Т-28Л. Увы, но это так. Хотя, подобную претензию легко предъявить и к 47-тонному КВ-1 ~ 1,58 мм/т. А у 27-тонной Matilda II ~ 2,78 мм/т. Вот такой пердимонокль, однако.

В общем, предлагаемый проект есть лишь первый шаг в модернизации танка Т-28 и адаптации его конструкции к текущим ТТТ (1938 г.) и возможностям танкозаводов СССР.

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»

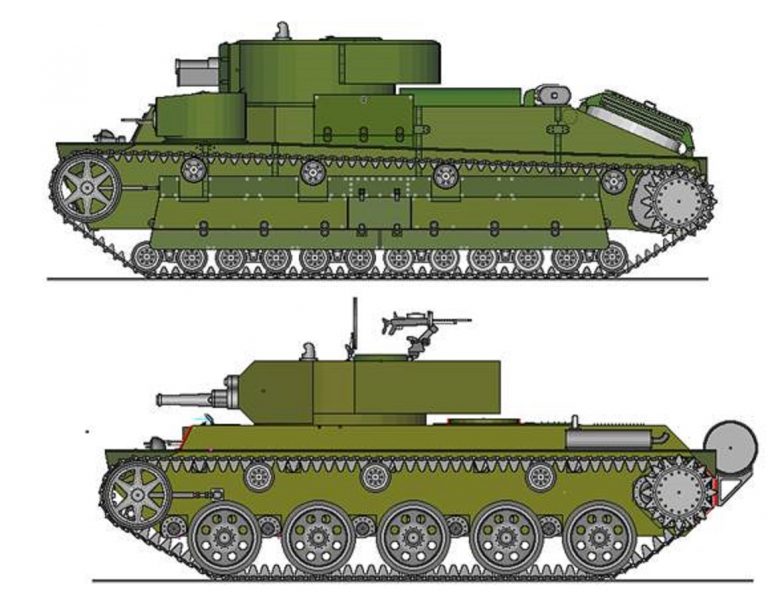

Сравнив внешний вид ординарного Т-28 и Т-28Л, оппоненты спешат воскликнуть «Это разные танки!». А подсчитав этапы развития конструкции танка они же не преминут заявить «Проще сделать новый танк». В общем-то, невзирая на очевидную противоречивость этих утверждений, суть их сводится к неопределенности в допустимых границах модернизации – когда преобразование объекта (здесь, танка) еще остается модернизаций старого, и когда возникает новый объект. Рассуждений на эту тему может быть великое множество, но если говорить о танках ВМВ, то в качестве формата пограничной оценки модернизации выступает комплекс в составе «поражения врага», «защиты» и «подвижности», выраженные некоторым шлейфом параметров. С целью упрощения изложения их формат ограничен несколькими реперными значениями ТТХ.

В частности, дульная энергия (E); боевая масса (Q); толщина лобовой брони (t), о бортовой написано выше; удельная мощность (Nуд). Кроме того в качестве иллюстрации использованы некоторые особенности модернизируемых танков. В качестве объектов выбраны: Pz.IV; М4; Т-34. Расчеты опущены, приведены только итоги.

В ходе реальной модернизации перечисленных танков произошли существенные изменения названных параметров:

— дульная энергия артситем танков повысилась: Pz.IV – в 4,0 раза; М4 – в 1,7 раза; Т-34 – в 2,3 раза;

— боевая масса увеличилась (без опытных образцов и прототипов): Pz.IV – в 1,3 раза; М4 – в 1,3 раза; Т-34 – в 1,2 раза;

— толщина лобовой брони корпуса увеличилась: Pz.IV – в 2,7 раза; М4 – в 2,7 раза; Т-34 – не изменилась;

— удельная мощность снизилась: Pz.IV – в 1,3 раза; М4 – большое разнообразие двигателей; Т-34 – в 1,2 раза.

Что касается отдельных узлов и механизмов, то на указанных танках менялась подвеска (М4 – 2 вида), двигатели (М4 – 5 видов); КПП (Т-34 – 2 вида); гусеницы (у всех танков, считать не имеет смысла); артвооружение (Т-34 – 5 видов); башни (Т-34, как минимум 5 видов); корпуса (М-4, как минимум 4 вида). На рисунке представлены наиболее «выдающиеся» отличия различных танков.

Как говориться «Найди 10 отличий». Например, в носовой части корпуса ИС, или в башнях Т-34, или в подвеске Sherman, или в пушках Pz.IV. Надо полагать, что с точки зрения оппонентов, подобные изменения, касающиеся даже конструкции корпуса, вполне допустимы для любых танков, кроме Т-28. Т.е., по мнению противников модернизации Т-28, на рисунке внизу нет ни одного танка Т-28. Не так ли?

Вот такой это танк – неприкасаемый. И все должны считать «неприкасаемость» Т-28 непреложной «истиной» и никак иначе. После общепринятой «неприкасаемости» Т-28 писать о частных аспектах модернизации других танков «рука не поднимается». Зато «рука поднимается» смоделировать подобную модернизацию танка Т-28.

«Хороша ложка к обеду»

Как пишут, «…Т-28 был хорош для середины 30-х годов, но к ВМВ этот танк безнадежно устарел, многобашенная компоновка зашла в тупик…». Разумеется, избавить Т-28 от пресловутой «многобашенности» проще простого – демонтировать пулеметные башни («малые башни»). На самом деле модернизация танка в соответствие с текущими требованиями много сложнее. Тем не менее этот процесс был вполне доступен и для «неприкасаемого» Т-28. Правда, было бы неплохо предварительно знать эти «текущие» тактико-технические требования. Сейчас узнать это значительно проще, достаточно сравнить ТТХ танков соответствующего периода.

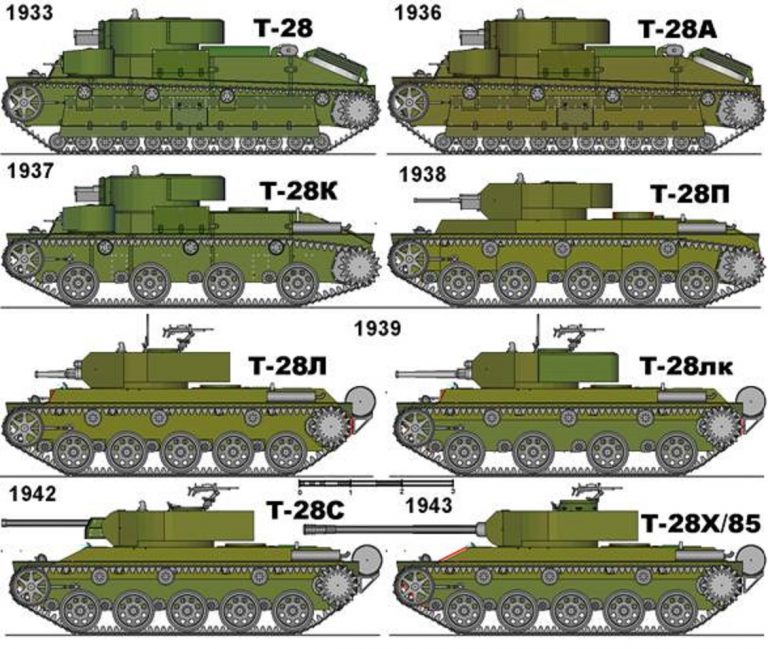

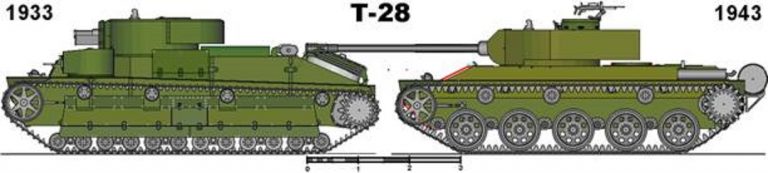

Как видно из предыдущего текста альтернативный «путь модернизации» Т-28 с 1933 г. до 1940 г. достаточно предсказуем: Т-28 – Т-28А – Т-28К – Т-28П – Т-28Л (+Т-28лк). В 1940 г., скорее всего, на танк Т-28Л установили бы орудие Ф-34 (как было в реальной истории с Т-34). В 1941 г., наверное, имел смысл переход на более толстые броневые листы, например, 45-мм. В свою очередь, изменение противотанковой обороны с неизбежностью приводит к переклассификации «танка прорыва» в «средний танк».

Отказ от «кругового бронирования» одинаковой толщиной брони, использование 45-мм бронепроката, применение «рационального наклона» и внедрение поперечной 5-скоростной КПП, позволило бы с 1942 г. начать серийное производство танк Т-28С («средний»). Если вернуться к «морской терминологии» – модернизированный Т-28тк («тяжелый крейсер»). Т.е. компромисс между «танком прорыва» Т-28Л и «маневренным танком» Т-28лк. Увы, но «война диктует свои условия». Масса брони танка Т-28С по сравнению с Т-28Л практически не изменится (14,5 тонн). Напомню, что масса брони реального Т-28Э достигала ~ 15,0 тонн. Следовательно, боевая масса Т-28С составит те же 34,5 тонны, т.е. на 12 % тяжелее Т-34/76 обр. 1943 г.

Что бы все было понятно с защитой танка Т-28С приведу геометрические эквиваленты бронирования: ВЛД ~ 101 мм; НЛД ~ 85 мм; борт (верх) ~ 60 мм; борт (низ) ~ 45 мм; корма ~ 42..45 мм; лоб башни ~ 90 мм; скулы башни ~ 75 мм; борт башни ~ 60 мм; корма башни ~ 45 мм; крыша и дно корпуса и башни ~ 15 мм.

«Вишенка на торте»

Каких бы совокупных тактико-технических характеристик не достиг танк по мере модернизации от ординарного Т-28 до Т-28С обр. 1942 г., но «нет предела совершенству». Как теперь известно, 1943 г. «стал переломным» в мировом танкостроении – Германия вывела на поля войны потрясающие «Тигры» и «Пантеры». Можно бесконечно доказывать неповоротливость «Тигра» и ненадежность «Пантеры», но факт остается фактом – с их появлением остальные танки мира моментально устарели. Кроме… модернизированного Т-28Х/85.

Оказывается «старичок» Т-28 даже к 1943 г. не утратил своего модернизационного потенциала. Разумеется, к этому моменту он уже не был «танком прорыва», но оставался «крепким середняком». Собственно говоря, этот танк ни в чем не уступал «бронированным кошкам» Вермахта. Ну, за исключением бронебойности орудия (ЗиС-С-53; Д-5Т или Ф-30). Увы, но в 1943 г. другого противотанкового «ствола» в СССР не было. Следующий серийный калибр (122 мм) был слишком велик для этого танка.

Наверное, к 1943 г. «священная корова» советского моторостроения – дизель В-2 – уже мог наработать в танке около 100 моточасов, но мощность его оставляла желать лучшего – всего 500 л.с. Тем не менее вполне возможной становилась замена «прожорливого, огнеопасного, дорогого, ненадежного» М-17Л на дизельный двигатель. Правда, в этом случае удельная мощность Т-28Х/85 снижалась с 18 до 14 л.с./т. Но на что не пойдешь ради удовлетворения дизельных амбиций? Кстати, уже в 1943 г. «дешевый» В-2 стоил 27000 рублей (подешевел с 1940 г. примерно в 2,3 раза), а еще в 1941 г. «дорогой» М-17Л «продавался» по 19000 рублей. Что касается трансмиссии, то, увы, в Т-28Х/85 ничего превосходящего «Пантеру» не было, «по определению» отечественного танкопрома того времени.

Наиболее интересным представляется сравнение бронезащиты танков Т-28Х/85 и тевтонской «кошки». В частности, средневзвешенный геометрический эквивалент, приведенный к нормалям лобовой и бортовой проекций, составил (мм): лоб башни ~ 113; борт башни ~ 74; лоб корпуса ~ 139; борт корпуса ~ 50 (в среднем лоб танка ~ 129; борт танка ~ 55). Прекрасно понимаю, что ознакомившись с геометрическим эквивалентом брони, неуемные оппоненты сразу «переведут стрелки» на ее качество и соотношение бронепробитие пушкой противником / броня «нашего» танка. Это их право.

«Путь в тысячу ли»

«…По словам Ю. Е. Максарева, в конструкцию Т-34 в год вносилось до 3,5 тысяч крупных и мелких изменений…». Подводя итоги модернизации Т-28, можно констатировать, что с 1936 г. в конструкцию танка были внесены следующие крупные изменения:

1936 г. Т-28А. Внедрение быстроходной трансмиссии (скорость 56 км/час);

1937 г. Т-28К. Внедрение 4-катковой ходовой части Кристи по типу Т-29 (боевая масса до 28,5 т);

Изменение наклона нижней лобовой детали корпуса;

Установка вентилятора по типу БТ-7 (усиленного);

Сборка танка из 30-мм «вертикальных» бронелистов.

1938 г. Т-28П. «Программа бронетанкового вооружения»-бис;

Демонтаж пульбашен;

Снижение высоты корпуса на 150 мм;

Монтаж «клюва» рубки мехвода;

Внедрение 5-катковой ходовой части Кристи по типу Т-29 (до боевой массы 35,6 т);

Установка строенной орудийно-пулеметной маски;

Экранирование танка 30-мм «вертикальными» листами.

1939 г. Т-28Л. Сокращение длины корпуса танка;

Смещение башни в корму;

Спрямление лобовой брони рубки;

Изменение кормовой части корпуса;

Монтаж кронштейнов для бочек;

Внедрение одноступенчатых бортовых передач;

Монтаж широких гусениц («по типу Т-35»);

Установка сдвоенной орудийно-пулеметной маски;

Установка орудия Л-10;

Установка ЗПУ П-40;

Создание изолированной ниши башни;

Внедрение барабанных боеукладок в нише башни;

Установка курсового пулемета;

«Освобожденный» стрелок-радист;

Изменение места механика-водителя (приводы управления);

Изменение экранирования корпуса и башни.

1940..1941 г. Т-28Л. Вооружение танка орудиями Л-11, Ф-32, Ф-34;

Переход на 45-мм бронепрокат;

Экранирование танка 15-мм «вертикальными» листами.

1942 г. Т-28С. Переход от концепции «танка прорыва» к «среднему танку».

Применение дифференцированного экранирования;

Спрямление верхней лобовой детали корпуса;

Изменение места командира танка;

Установка 5-скоростной поперечной КПП;

Смещение башни в корму.

1943 г. Т-28Х/85. Внедрение маски для 85-мм орудия;

Монтаж командирской башенки;

Установка 85-мм орудия (Д-5Т; ЗиС-С-53 или Ф-30);

Усиление дифференциации бронирования;

Изменение боеукладок в корпусе и нише башни.

И, разумеется, «внесение многих мелких изменений в конструкцию», по большей части технологических.

«Оптимальное соотношение цена / качество»

При оценке технологичности, в связи с отсутствием внятных данных о трудо- и станкоемкости отечественного производства в период Второй Мировой войны, остается ориентироваться исключительно на «стоимость» танков. Одним из источников является «Ведомость весовых данных основных узлов и агрегатов» танка Т-35, составленную при его капитальном ремонте в 1941 г. Второй документ – «Справка о стоимости танков», датированная мартом 1943 г. В связи с «укрупненным» расчетом веса и стоимости агрегатов, «всемерным повышением технологичности» танков в годы Великой Отечественной войны и неизбежной «гарантией» непротиворечивости расчетов (по максимуму), в качестве третьего источника использованы «цены» 1940 г. (которые, как «общеизвестно», «неуклонно снижались»).

Методика расчета основана на четырех принципах:

первый: применение неизменных данных из первоисточника (например, масса и «цена» мотора М-17Л; ленивец; кулиса КПП; пушка 76,2-мм и т.п.);

второй: среднее значение веса по двум источникам (например, главный фрикцион; бортовая передача; гусеница и т.п.);

третий: применение удельной стоимости по известному аналогу (например, бортовая передача; ведущее колесо с кронштейном; опорный каток и т.п.);

четвертый: среднее значение удельной «стоимости» по двум источникам (например, гусеница; корпус танка и т.п.).

Как видно из таблицы, с учетом 3,0 тонн «полезного груза» (экипаж, боекомплект, топливо, ЗИП и т.п.), общая расчетная масса (вес) танка Т-28С составила ~ 29,8 тонн, а удельная стоимость «железа» ~ 8,65 руб./кг. В то время, как предварительная оценка «боевой массы» была принята в 34,5 тонны. Иными словами, в расчете не учтено ~ 4,7 тонны оборудования корпуса и башни танка (сиденья экипажа, лючки и люки, педальный мостик, кронштейны, опоры и т.п.). Приняв удельную стоимость этой части «металлоемкости» танка равной расчетной (8,65 руб./кг), стоимость «лишних» 4,7 тонн составит ~ 40797 рублей. Таким образом общая стоимость («отпускная цена») танка Т-28С в 1942 г. составляла бы ~ 272500 рублей. В свою очередь, удельная стоимость (в пересчете на «боевую массу») ~ 7,90 руб./кг.

Из ряда интернет-данных в 1942 г. удельная стоимость танков Т-34 с вооружением на разных заводах составляла: 6,73; 8,26; 10,51; 11,87 руб./кг (при отпускной цене с вооружением ~ 191900..338300 руб.). Ни удельная стоимость (7,90 руб./кг), ни общая отпускная цена (272500 руб.) танка Т-28С не являлась чем-то сверхъестественным. Нет оснований сомневаться в том, что в ходе производства была возможность повышения технологичности и соответствующего снижения «отпускной цены» этого танка.

«За отчетный период»

Как видно из рисунка за 10-летний «отчетный период» танк Т-28 разительно изменился. Тем не менее все последовательные «реинкарнации» этого танка были основаны на последних достижениях отечественной танковой конструкторской мысли, на развитии технологии при высокой степени преемственности конструкции и соответствовали текущими требованиями к танку. Все этапы модернизации были непротиворечивы потенциалу базового танка, возможностям советской промышленности и условиям поля боя. Единственное противоречие заключалось в ином «видении» заказчиков и «генеральных менеджеров».

Разумеется, у предложенного пути много недостатков. Например, большая масса и габариты, чем у Т-34. Но и танк «немного» другой по своим тактико-техническим характеристикам. Причем, в отличие от Т-34 все нововведения (бортпередачи, КПП и т.п.) внедрялись не одномоментно (что привело Т-34 к низкой надежности и боеспособности), а постепенно (по мере разработки, успешных испытаний и непротиворечивости другим узлам танка). Кроме того, «родные» агрегаты танка Т-28 могли служить и в модернизированных моделях, но это, разумеется, снижало боевой потенциал соответствующей модификации танка. Следует заметить, что в своем «проекте» автор предвосхитил лишь появление одноступенчатых бортпередач (по типу Т-34/76) и применение 85-мм орудий (по типу Т-34/85). Внедрение в конструкцию танка всех остальных «новых» компонентов и подсистем соответствовало «своему времени».

Основная ошибка предвоенной «программы бронетанкового вооружения» заключалась в отсутствии тактико-технических требований к «среднему танку прорыва» и соответствующее игнорирование модернизационного потенциала танка Т-28 и текущих отечественных конструкторских и технологических разработок. Подобные ошибки были допущены и в отношении другой «безнадежно устаревшей» советской бронетанковой техники: Т-38 → Т-38/Т-20; Т-26 → АТ-1Э; БТ-7 → БТ-7Э. Авторы программы, как и лица ее утверждавшие (читай, партия и правительство), не предвидели условий боевых действий даже начального периода будущей Второй Мировой войны.

Постфактум. «Круги на воде»

«Маленькая ложь порождает большое недоверие». Как много «правильных» выводов делает современное общество из случайных замечаний, кратких сообщений, необоснованных суждений и откровенной пропаганды? Эти стереотипы распространяются «со скоростью степного пожара» и в сегодняшней трактовке истории отечественного танкостроения.

Как теперь «выяснилось», малый ресурс дизеля В-2 в 1941 г. не играл никакой отрицательной роли, т.к. «трансмиссия выходила из строя раньше». А коробка перемены передач не переключалась потому что «вело сцепление». Т.е. нас убеждают в том, что с подсистемой ДВИЖЕНИЕ у танка Т-34 все было «хорошо», только «главный фрикцион полностью не выключался». Но применить нормальное работоспособное сцепление от танка Т-28 было невозможно – «в стране не было феродо». Стоит ли напоминать о том, что в 1941 г. главный фрикцион танка Т-34 стоил ~ 3000 рублей, но из-за его низкого качества терялся танк стоимостью 300000 рублей?

Производить мотор М-17 было негде, т.к. на заводе № 75 делали В-2, который «экономил дорогостоящий и дефицитный авиабензин КБ-70». Надо ли вспоминать, что «плохой» М-17Л стоил 19000 рублей и работал 300 моточасов до капремонта, а «хороший» В-2 за 62000 рублей не отрабатывал и 100 моточасов?

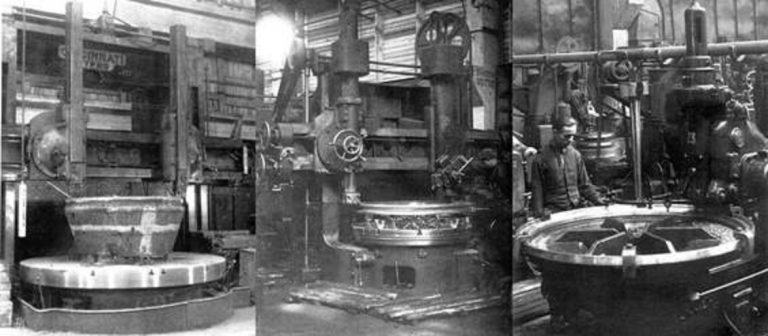

Кроме того, в настоящее время стало «общеизвестным» то, что изготавливать трехместные башни было не на чем, т.к. «в СССР было всего 2 карусельных станка для обработки погонов диаметром свыше 1500 мм». Каких таких «карусельных», что это за вид оборудования, какой метод обработки? «Буллард»?

«…Имеющийся карусельный станок не мог оперировать с деталями диаметром более 1500 мм…». Очень популярный ныне тезис говорит лишь о том, что на этом станке нельзя было обработать и погон Т-34/76, наибольший диаметр которого был равен ~ 1600 мм (см. рисунок). Может быть, стоит наконец разобраться для какой обработки в стране было «всего 2 станка»? Собственно говоря, вариантов всего 4:

а) токарная обработка «нижнего» и «верхнего» погонов;

б) обработка «постели» под нижний погон на крыше корпуса танка;

в) обработка «постели» под верхний погон на башне танка;

г) обработка зубчатого венца нижнего погона.

Обсуждать токарную обработку собственно погонов (верхнего и нижнего) не имеет смысла, т.к. ее можно было выполнять не только на токарно-карусельных, но и на лоботокарных станках (диаметр «движущих колес» паровоза «ИС» – 1850 мм, а максимальный диаметр нижнего погона Т-28 всего 1800 мм). Обработка «постели» для нижнего погона на подбашенном листе корпуса и вовсе «за пределами добра и зла», на танке Т-34 его размеры составляли примерно 1850*1850 мм (диагональ ~ 2600 мм, а это и есть «диаметр обрабатываемой детали», при том, что диаметр расточки всего 1481 мм). «Есть мнение», что надо оценить требуемый типоразмер токарно-карусельного стана для обработки постели в башне. Если для танка Т-34/76 постель обрабатывается в отдельной башенной кольцевой тонкостенной опоре погона (диаметр 1616 мм), то с некоторой натяжкой можно согласиться с применением токарно-карусельного станка с типоразмером 1600 мм. Но непонятно как искорежится тонкое кольцо опоры при сварке с башней. Если же вести обработку после сборки опоры с башней (см. рисунок), то радиус, ометаемый крайней «точкой» контура башни, составит примерно 1250 мм, т.е. для этого понадобится токарно-карусельный станок, допускающий обработку деталей диаметром, как минимум 2500 мм (см. рисунок). Для стандартной башни Т-28 этот параметр менее критичен, т.к. кормовую нишу можно приклепать к башне после расточки. В этом случае диаметр «обрабатываемой детали» не превысит 2000 мм.

Возможно, «камнем преткновения» были не токарно-карусельные станки, а оборудование для зубообработки нижнего погона. Однако, зная пустословие интернет-форумов и недостоверность информации в СМИ, что либо утверждать о наличии или отсутствии подобного оборудования в СССР невозможно без точных документов (см. рисунок).

Источник — http://www.dogswar.ru/text/pochmy-t-28.htm

![post-8346-0-90201200-1428124938[1].jpg](https://alternathistory.ru/wp-content/uploads/2018/05/post-8346-0-90201200-14281249381.jpg)