Количество публикаций, посвященных «лучшим танкам Мира», Т-34 и КВ, зашкаливает, хотя судьба 1,5 тысяч этих танков в июне 1941 г., невзирая на их «всесокрушаемость», «неуязвимость» и «проходимость», оказалась такой же незавидной, как и многих тысяч «устаревших танков РККА». Разумеется, причины этого анализируются предвзято. Виновником разгрома 1941 г. принято считать «безнадежно устаревший» и «предельно изношенный» парк довоенной бронетанковой техники. Причем, современные «историки» в этом «классе» «устаревших» танков намеренно выделяют «отряд» «ведер с гайками», т.е. боевых машин, имеющих к 1941 г., на взгляд «специалистов», «нулевую боевую ценность». Их «безнадежной старости» автор и посвящает эту статью.

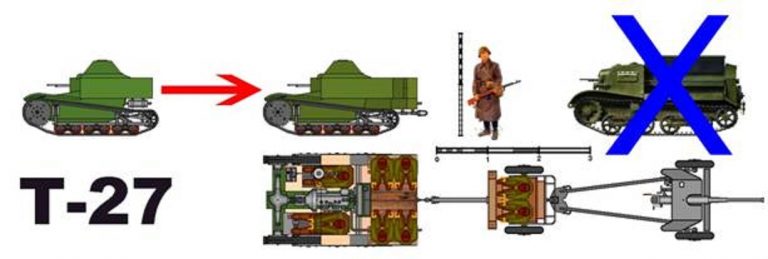

Возможно, это символично, но в «отряде» «безнадежно устаревших» оказались танки с последовательной индексацией: Т-26; Т-27; Т-28. Как «известно» танкетка Т-27 «устарела еще в процессе проектирования», «производство танка Т-26 после 1938 г. было преступлением», а танк Т-28 и вовсе определен, как «картонный трамвай». В подобных звонких эпитетах и трескучих фразах присутствует всего одна дельная информация – дата – 1938 г. Именно 20 апреля 1938 г. Главный Военный Совет РККА принял постановление «О системе танкового вооружения…», содержащее тактико-технические требования (далее, «ТТТ») к «новейшим» танкам Красной Армии на текущую 3-ю пятилетку. И если в этом документе (далее, «Программа танкового вооружения на 3-ю пятилетку» или «Программа») подробно перечислялись ТТТ к многобашенному (!) «танку прорыва» (СМК и Т-100), тонкобронному «плавающему танку» (Т-40) и «усовершенствованным танкам» (А-20 и А-32), то относительно Т-26 и Т-28 в тексте были указания по совершенствованию «непробиваемости брони», «улучшения ходовой части и вооружения». Кстати, по мере «постановки массового производства» «танков прорыва» было предписано снять с производства танки Т-28. Никаких «тридцатьчетверок» и «Климов Ворошиловых» в этой «Программе» не было. Вполне понятно, что в этом документе не было упоминаний и о танкетке Т-27, она была «устаревшей» уже тогда.

Собственно говоря, в этой статье затрагивается всего один аспект «ведер с гайками» – «безнадежность» этих танков в «вопросе» улучшения их тактико-технических характеристик до уровня требований начала Великой Отечественной воны (далее, «ВОВ»). Критерии именно этой войны у нас «принято считать» исчерпывающими, опуская все танковые итоги остальных боевых действий Второй Мировой войны (далее, «ВМВ»). В тексте «Программы» не было пресловутых Т-34 и КВ, но были «обнародованы» основные «потолочные» параметры ТТХ (на тот момент времени): 60-мм противоснарядная броня, 45-мм и 76-мм орудия, скорость от 25 до 60 км/час. Что касается временного диапазона – «начало ВОВ» – то автор ограничил его «верхнюю границу» 1943 годом. Точнее, моментом появления на полях войны Тигров и Пантер, которые «помножили на ноль» не только довоенные «устаревшие танки», но и «лучшие в Мире» Т-34 и КВ.

Следует оговориться, что большая часть предложеного в этой статье, не случилось в реальной истории (хотя многое и было сделано). Предлагаемый метод выяснения предела развития «устаревших танков» – своеобразное моделирование реконструкции непротиворечивой модернизации вышеназванных Т-26, Т-27 и Т-28 (относительно последнего написана отдельная статья). «Непротиворечивость» предлагаемых моделей заключается исключительно в технической стороне дела и совершенно не касается советских политических интриг того времени. Разумеется, оценка технологических возможностей отечественной промышленности и конструкторской мысли основана на «экспертных оценках», причем, экспертом выступает автор, основывая свои выводы на анализе нескольких доступных ему источников.

Как известно «не хлебом единым жив человек», т.е. «воюет не техника, воюют люди». Это так, но автор убежден, что танки являются важным компонентом боеспособности армии. О них (о танках) идет речь в авторских статьях. А боеспособность личного состава (от рядового до генералиссимуса) опишут другие.

Содержание:

Тактико-технические требования к танкам начала ВОВ

Как бы автор не стремился к оценке «боевых условий» исключительно началом ВОВ, тем не менее вынужден затрагивать и «начало» ВМВ. Традиционно, к основным ТТХ танков принято относить «Огонь-Броню-Маневр». Причем, оправдывая специфику дизелизации средне-тяжелого танкового парка СССР (легкая БТТ СССР всю войну так и провоевала на «пожароопасном авиабензине» КБ-70), важнейшим параметром «маневра» считается «запас хода» и «максимальная скорость». В действительности же существует несколько относительно независимых параметров глобальных составляющих ТТХ. Понятно, что оценивать эти параметры надо «научным образом», но много проще определить их по статистике ТТХ конкретных образцов БТТ воюющих армий. Разумеется, с учетом специфики промышленности и армии СССР того периода.

Например, основные калибры танковых орудий начала ВМВ (до начала ВОВ) были представлены 37-мм и 47-мм пушками, редко – 75-мм. В частности, в СССР – 45-мм и 76-мм; в Германии – 20-мм, 37-мм, 50-мм и 75-мм; во Франции – 37-мм, 47-мм и 75-мм; в Великобритании – 42-мм. Разумеется, танки (и танкетки) вооружались пулеметами «винтовочного калибра», но были и крупнокалиберные пулеметы (СССР и Великобритания). Кроме того на вооружении состояли огнеметные танки. Противотанковая артиллерия (которая неизбежно учитывается при определении снарядостойкости брони танков) была представлена, в основном, орудиями (далее, «ПТО») калибра 25-мм; 37-мм; 42-мм; 45-мм; 47-мм; 50-мм. В аспекте поражения легких танков немалую роль играли бронебойные пули «обычного калибра», пули крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей (далее, «ПТР»).

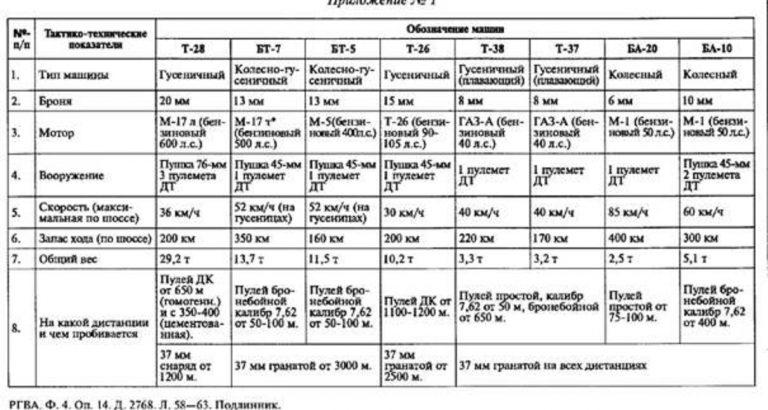

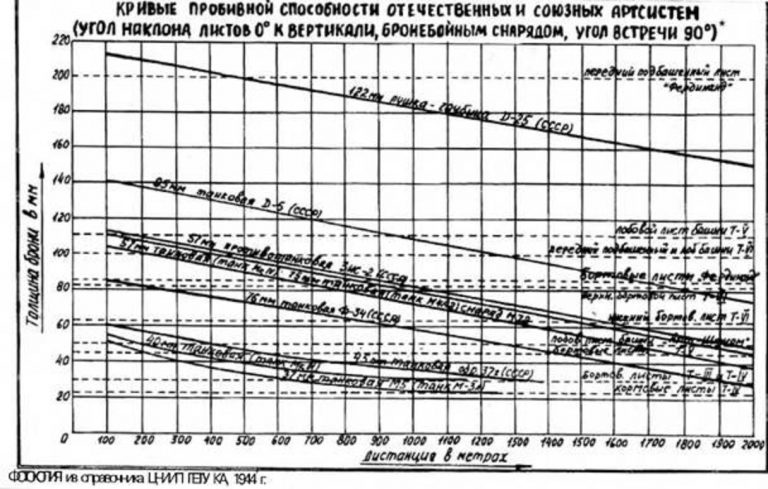

Что касается, брони, то тут «пышным цветом расцветают» безапелляционные рассуждения о «броне средней… высокой прочности… твердости» о преимуществах «гомогенной» и/или «поверхностно закаленной», «цементированной» брони. Причем, давно и хорошо известен интегральный К ~ 1900..2700 – коэффициент стойкости брони в формуле де’Марра, о котором в подобных рассуждениях упоминать не принято. Так же бессмысленны споры о «заброневом действии», о несопоставимости национальных методов оценки «бронепробития» и т.п. Не проще ли обратиться к некоторым источникам? Например, к пресловутой «Программе»: «…броня 60 мм, непробиваемая на все дистанции противотанковой пушкой до 47 мм включительно…». Или, например, к небольшой табличке (см. рисунок выше). По этим документам видно, что наши предки обладали «некоторыми» знаниями в сфере защиты танков. Кстати, автор не публикует здесь известный документ 1932 г. – «Сравнительная таблица пробиваемости танковой брони…» малокалиберной артиллерией (от 20-мм до 47-мм), который доказывает, что «картонность» советских танков была известна в СССР задолго до «боев в Испании». Еще одно замечание по «Таблице» на рисунке. Судя по всему, такую броню, толщина которой указана для конкретных типов БТТ РККА, в СССР делали массово. Как и, предлагаемую в «Программе», 60-мм броню.

Кстати, обращаю внимание любителей игры «В мире танков» на указанные в таблице мощности танковых двигателей. Например, мотор М-17Л на Т-28 имел по максимуму не 450, а 600 л.с. (на самом деле – 650 л.с.), как говориться, «почувствуйте разницу». А мотор М-17Т на БТ-7 – 500 л.с.

Итак, на основании представленных документов («Программа» и «Приложение № 1») вполне очевидна статистическая толщина брони «защищающая» от поражения различными «противотанковыми» средствами (от «обычной» винтовочной пули до противотанкового снаряда 47-мм калибра). Здесь следует обратить внимание на то, что речь идет именно об отечественной броне!

По этим исходным данным составлены упрощенные эмпирические формулы расчета пробиваемой толщины брони (t в мм) в зависимости от дистанции (L в м). Максимальная толщина «непробиваемой брони» на «нулевой» дистанции – уменьшаемое число в формулах. «Противопульная» броня (уровень защиты «А1») защищает от «обычных» пуль «винтовочного» калибра: tА1 ~ 10 – 0,04*L; «пулестойкая» («А2») защищает от бронебойных пуль «винтовочного» калибра: tА2 ~ 14 – 0,01*L (у автора сильное сомнение относительно множителя «0,01», но так по «Таблице»); «легкая» («Б2») защищает от огня крупнокалиберных пулеметов: tБ2 ~ 25 – 0,01*L и противотанковых ружей («В2»): tВ2 ~ 35 – 0,01*L; «средняя» («Г2») защищает от бронебойных снарядов 37..47 мм калибра: tГ2 ~ 65 – 0,02*L; «тяжелая» («Д2») защищает от бронебойных снарядов калибра 47..76 мм: tД2 ~ 85 – 0,03*L. Для 76-мм калибра выбрано орудие Ф-34 с Vнач = 662 м/с. Очевидно, реальное снижение бронепробиваемости нелинейно, но это сложно. Классы защиты имеют расширенные параметры: «1» – осколочно-фугасная граната или «обычная» пуля; «2» – бронебойный снаряд; «3» – подкалиберный снаряд и т.п.

Легко назвать броню танкетки Т-27 «картоном», но, все же, следует понимать, что для каждого вида БТТ существует своя «боевая ниша». В частности, 10-мм броня Т-27 отнюдь не предназначена для «прорыва противотанковой обороны». Собственно говоря, и «Феррари» не предназначен для кросса по пересеченной местности.

Еще раз обратимся к материалам «Программы». Какие в ней есть требования по защищенности? Для «танков прорыва» (СМК и Т-100) – 60 мм, что вполне соответствует авторской «средней» броне Г2 – 65 мм. Для «усовершенствованных танков» – 30 мм, т.е. авторская «легкая» броня В2 – 35 мм. Наконец, «противопульная» броня «плавающего танка», это либо авторская «противопульная» А1 – 10 мм, либо «пулестойкая» А2 – 14 мм. Кстати, бронирование лобовой проекции германских бронетранспортеров – 14,5 мм. Разумеется, под «рациональным углом наклона».

Но «наклон» брони это отдельная «песня». Авторский расчет основан на «нормальном» угле встречи снаряда и брони, т.е. толщина определена как геометрический эквивалент. Как «известно» «в реальных боевых условиях» снаряд практически никогда «не попадает в броню под прямым углом». Полагаю, что «доходчивым» оппонентам нетрудно будет самостоятельно пересчитать геометрический эквивалент в «защищающую толщину» с «рациональным наклоном брони» и «реального угла встречи» для каждой конкретной БТТ. В общем, автор считает вышеприведенные аргументы и расчеты достаточными для «рамочного» определения требуемой бронезащиты.

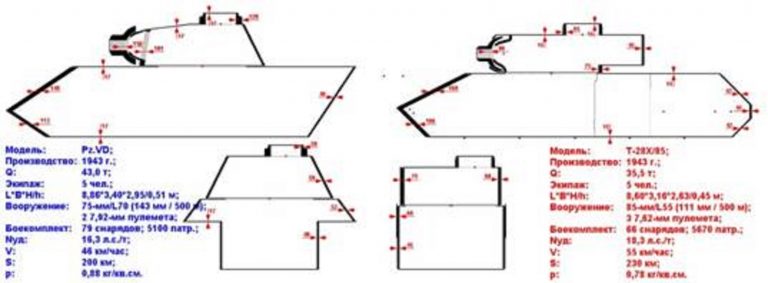

Настала очередь «огня», т.е. вооружения, требуемого для решения боевых задач начала ВОВ (и начала ВМВ). Для отечественной БТТ все крайне просто. На вооружении бронетанковых войск РККА в апреле 1938 г. состояли: 7,62-мм пулемет ДТ-29; 45-мм пушка 20-К; 76-мм орудие КТ-28 (планировалось внедрение 76-мм орудия Л-10). Кроме того, позже (но до начала ВОВ) были внедрены: 12,7-мм пулемет ДШК (страшно дефицитный, было бы лучше оставить его в войсковых подразделениях ПВО); 76-мм орудия (Л-11; Ф-32 и Ф-34). Как известно, эти системы оставались на вооружении до 1945 г. и позже. Т.е. фантазии тут предельно ограничены имеющимся «ассортиментом» танкового оружия. Правда, был еще и Ленд-Лиз, но в 1938 г. о нем и не фантазировали. Тем не менее вот данные о бронепробиваемости некоторых видов вооружения (см. рисунок). Заметим, что в данном случае, в качестве «мишени» рассмотрена броня вражеской стойкости.

Остается всего лишь один глобальный показатель – «маневр» танка. Поскольку отечественные авторы не устают восторгаться высокой скоростью танка Т-34, стоит остановиться именно на этом параметре. Хотя, разумеется, маневр предполагает многие другие характеристики. Например, клиренс, глубина брода, угол подъема, высота стенки, ширина рва, давление на грунт и т.д. Но в этом аспекте, как говорится, «чем дальше в лес, тем больше деревьев», т.е. имеется целый шлейф уточняющих параметров. В частности, при оценке проходимости БТТ, кроме формального расчета давления на грунт необходимо учитывать количество катков, шаг траков и т.п. Но, все же, давайте остановимся на «максимальной скорости», которую ограничивает «энерговооруженность» танка, вернее, «удельная мощность». Но и тут имеется «много гитик» (в подлиннике – «умеет», но здесь уместнее – «имеет»). Прежде всего, максимальная скорость, не исчерпывается кинематикой трансмиссии. Более важным показателем является «максимально достижимая динамическая скорость». Существует простая формула проектной оценки этого параметра: Vд = 3 * Nмах / Qтанка (где Vд – максимально достижимая динамическая скорость в «км/час»; Nмах – максимальная мощность двигателя в «л.с.»; Qтанка – боевая масса танка в «т»).

Этот параметр для «лучших» и «худших» танков (как все неоднозначно с массой и мощностью!) в «км/час»: КВ-1 – Vд = 3 * 600 / 47,5 ~ 38; Т-34/76 – Vд = 3 * 500 / (26,5..30,9) ~ 57..49; Т-27 – Vд = 3 * 40 / 2,7 ~ 44; Т-26 – Vд = 3 * 95 / 10,3 ~ 28; Т-28 – Vд = 3 * 600 / 29,2 (это последние танки с конической башней, более ранние – 28,0 т) ~ 62. Кстати, в связи с тем, что мощность КВ и Т-34 принято указывать по данным нового танка, то и для других боевых машин это было бы справедливо. Как известно из реального источника (П.Иевлев. «Танк Т-26». 1936) новый мотор Т-26 «выдавал» не 95, а 105 л.с. Поскольку боевая масса Т-26 обр. 1933 г. всего 9,4 т, то в 1936 г. Vд = 3 * 105 / 9,4 ~ 34 км/час. Кстати, при сравнительных испытаниях Т-26 и трофейного финского «Виккерса» в 1940 г., наш танк развил 38 км/час. Полагаю, комментарии тут излишни.

Вообще-то, вопрос моторов для танков в СССР стоял довольно остро, но этот аспект будет рассмотрен в соответствующих разделах статьи.

Конкуренты и противники

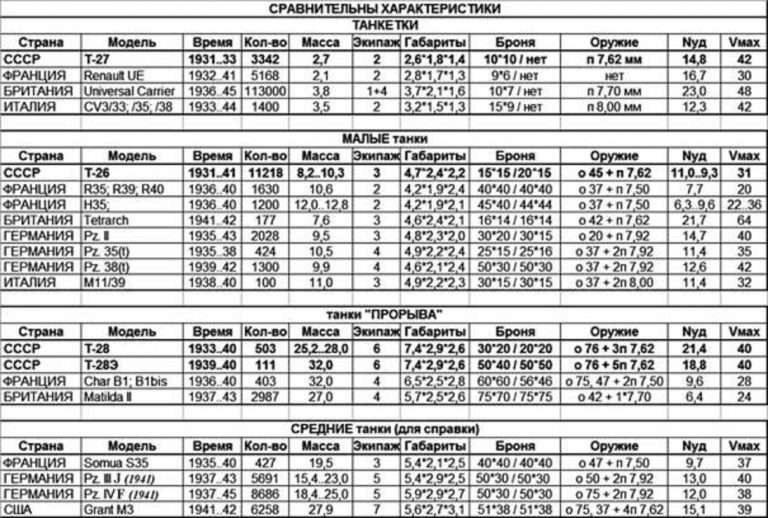

В период с 1939 г. по 1942 г. на вооружении воюющих стран состояла БТТ различного назначения от танкеток до «танков прорыва». Основные параметры танков, совпадающих с «безнадежно устаревшими» по назначению, массе и/или поколению, сведены в таблицу.

Разумеется, все численные данные собраны (по большей части) из доступных популярных источников и «не страдают» официальной точностью. Тем не менее таблица дает общее представление о соотношении ТТХ различных видов БТТ, близких по классификационным группам (по массе, назначению и поколению конкретного танка).

В связи с ограниченным пространством таблицы, в ней нет возможности уточнить особенности каждого параметра. В частности, Nуд указана для наиболее тяжелой разновидности танка; указаны габариты машин без учета вооружения (без «вылета» орудия); не указаны углы «рационального наклона брони». Наконец, следует уточнить некоторые конкретные данные. Например, толщина борта танка Pz.38(t) указана в 30 мм. Но, в действительности, такая броня была только выше гусениц, а ниже – 15 мм. Иными словами, для более подробного изучения особенностей каждого указанного вида танков следует обратиться, как минимум, к обширной популярной танковой литературе. Автор в настоящей статье не стремится осветить специфические черты всей номенклатуры танков ВМВ. В его задачу входит лишь укрупненная оценка отечественных «ведер с гайками». Эта оценка приведена ниже в соответствующих разделах статьи.

«Для общего развития» интересно сравнить максимально достижимую динамическую скорость с «парадной» («парадная» скорость указана в % от расчетной динамической): Т-27 ~ 95; Т-26 ~ 111; Т-28 ~ 62; Т-28Э ~ 71. Самые «низкие» показатели у иностранных танков: Renault UE ~ 60 %; Universal Carrier ~ 70 %, что означает щадящий режим эксплуатации двигателя. С другой стороны, самые перегруженные моторы были у танков: Somua S35 ~ 127 %; Matilda II и H35 ~ 125 %.

Самый плохой танк РККА

В этой главе рассматривается простейший танк РККА – танкетка Т-27. При всех несомненных недостатках эта танкетка отличалась предельно низкой стоимостью и технологичностью. Достаточно отметить применение автомобильных агрегатов в моторно-трансмиссионном комплексе. Примитивной была и ходовая часть. Отсутствие поворотной башни существенно упрощало всю конструкцию. Тем не менее простота и даже примитивность Т-27 не делало ее «абсолютно безнадежной» в условиях войсковой эксплуатации. Разумеется, не в качестве «танка прорыва». Как сообщает (Наставление. «Эксплуатация и парковая служба». 1938) в таблице «Минимальные межремонтные сроки (по двигателю)» минимальный моторесурс до «среднего и капитального ремонта» составлял для танкеток = 200 / 800 моточасов. Или, примерно, 2000 / 8000 км пробега

Анализ предыдущей таблицы показывает, что Т-27 обладала защищенностью, подвижностью и вооружением на уровне своих «одноклассников». Усиление лобовой брони до 15 мм, привело бы к уверенной защите танкетки от бронебойных пуль винтовочного калибра, что «автоматически» перемещало Т-27 в «лидирующую группу» танкеток воюющих армий. Причем, для реализации подобной модернизации требовалось всего 50 кг дополнительной брони. Установка двигателя ГАЗ-М (50 л.с.) приводило бы к достижению Nуд до 18,5 л.с./т, а Vд до 56 км/час. Сравните эти параметры с аналогичными в «отряде» танкеток. Такая скорость плохо сочеталась с ходовой частью танкетки.

К сожалению, аналогичное добронирование бортов Т-27 потребовало бы большей массы дополнительного «железа». Кроме того, в свете средневзвешенной толщины бортовой брони остальных танкеток, в этом усилении защиты не было необходимости. Возникает естественный вопрос – насколько «безнадежной» была бы модернизированная танкетка Т-27М по сравнению с «одноклассниками»? Все «с точностью наоборот».

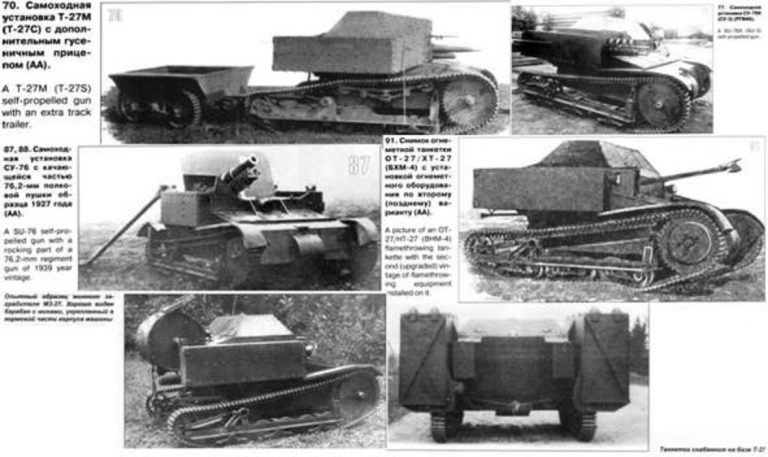

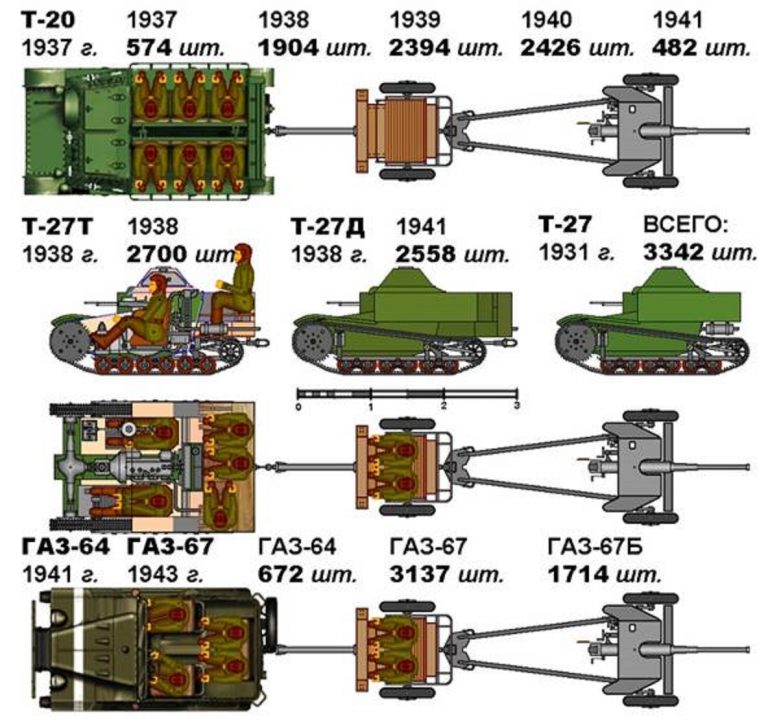

Другой вопрос состоит в определении области эффективного применения танкеток. Конечно, этот вопрос был решен в реальной истории ВМВ – за 10 лет было произведено более 100 тысяч штук БТР типа «Universal Carrier». Увы, но, «что британцу хорошо, то русскому – смерть». Во-первых, требовалась весьма существенная переделка, снятой с производства танкетки. Во-вторых, конструктивные параметры ходовой части Т-27 были не достаточно высокими, что бы можно было рассчитывать на длительную интенсивную эксплуатацию БТР на ее базе. Но в реальной истории танкетки существовало несколько проектов и опытных образцов, заслуживающих внимания (см. рисунок).

При всем разнообразии опытных машин на базе Т-27 (были еще машины «подводного хождения» – Т-27ПХ, авиастартер – АТ-27 и т.п.) наибольший интерес представляет танкетка снабжения, т.к. ее вес достигал 3,5 т (серийная Т-27 – 2,7 т), и минный заградитель МЗ-27, у которого груз (мины) был сосредоточен в кормовой части. Кроме того, некоторое количество Т-27 применялось в качестве тягача 45-мм ПТО. Кормовая часть их была переделана для перевозки двух человек артиллерийского расчета (см. рисунок). Существовало два варианта размещения расчета – сверху или между патронными ящиками.

Несложно догадаться, что автор отдает предпочтение именно артиллерийским тягачам на базе Т-27, назовем их условно Т-27Т («тягач»). Однако в связи с необходимостью транспортировки полного расчета (6 чел.) вместе с орудием, автор предлагает затратить малую толику усилий и превратить кормовой отсек в полноценный грузо-пассажирский кузов, предназначенный для перевозки 350 кг груза или 4 человек (Т-27Д – «длинный» кузов).

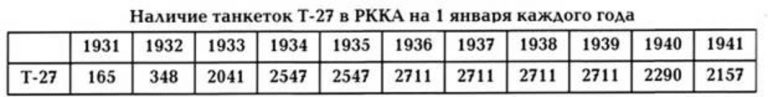

Но, прежде чем перейти к особенностям конструкции, следует оценить количество наличных Т-27 для оснащения противотанковых подразделений РККА. Как известно за период с 1931 г. по 1934 г. было изготовлено ~ 3342 (3484) танкеток. Разумеется, по мере износа их списывали. Но, на вооружении оставалось достаточно много Т-27 (см. рисунок).

Есть некоторые расхождения в цифрах, например, по данным (И.П.Золотов и др. «Статсборник № 1». 1994) на 01.06.1941 г. в РККА числилось 2558 Т-27. Из них 1134 боеспособных. Тем не менее «порядок цифр», надеюсь, понятен. Не углубляясь в экскурс организационно-штатных структур (далее, «ОШС»), по нормативам ОШС в/вр № 04/400 (05.04.1941 г.) в стрелковой дивизии (далее, «СД») числился 21 «пулеметный тягач» Т-20 «Комсомолец». С целью «экономии» более удачной БТТ (Т-20), в 01.06.1941 г. наличного парка Т-20 вполне хватало для оснащения ~ 122 СД, а учитывая только боеспособные машины ~ 54 СД (около 50 % СД на ТВД «Запад»). Полагаю, что при штатном применении Т-27 в качестве тягачей противотанкового дивизиона их восстановление осуществлялось бы активней. Тем более, ремонт танкетки был прост.

Иными словами, если бы в апреле 1938 г., в ходе принятия «Программы», к танкеткам Т-27 (тогда их было более 2700 шт.) отнеслись, как к «полезному ресурсу», то уже к 1939 г. можно было оснастить мехтягой ~ 100 противотанковых дивизионов СД. В свою очередь, «сэкономленные» Т-20, которых за 1937..1938 гг. было произведено ~ 2478 шт., могли обеспечить «offroad»-транспортом более 100 стрелковых моторизованных разведрот танковых и механизированных бригад (позже, танковых и моторизованных дивизий).

Разумеется, предлагаемый «продукт» не более чем эрзац «на коленке», но вполне боеспособный по своей энерго- и тяговооруженности. Многочисленные упреки в низкой проходимости Т-27, «хуже чем у полуторки», вряд ли можно считать аргументированными. Во всяком случае, давление на грунт, клиренс и сцепные свойства гусеничного «трактора» Т-27Т / Т-27Д существенно лучше, чем аналогичные показатели у грузовика ГАЗ-АА с колесной формулой 4*2. Очевидно при меньшей скорости и, к сожалению, с существенно более низким ресурсом.

Как уже упоминалось выше, у Т-27Д (с учетом перегруза в 500 кг и установкой 50-сильного мотора ГАЗ-М) Vд = 3 * 50 / 3,2 ~ 47 км/час. В свою очередь, ординарная трансмиссия ГАЗ-АА обеспечивала суммарное передаточное отношение: iсум = iкпп * iгп = 6,40 * 6,67 ~ 42,69 (где, iкпп – передаточное отношение первой передачи КПП, iгп – передаточное отношение главной передачи). С учетом 25 % потерь в приводах агрегатов двигателя, трансмиссии и гусеничного движителя, при известном диаметре ведущего колеса (~ 540 мм), тяговооруженность Т-27Д составила бы: Р = k * Мдв * iсум / Rвк = 0,75 * 17 * 42,69 / 0,27 ~ 2000 кг (где, Мдв – крутящий момент двигателя в «кг*м»; Rвк – радиус ведущего колеса в «м»). Т.е. динамический фактор Т-27Д на первой передаче составил бы: D = Р / Q = 2000 / 3200 ~ 0,63 (Р и Q в «кг»), что, в первом приближении, соответствует углу подъема тягача ~ 34 ° (по влажному лугу, коэффициент сцепления ~ 1,2). При буксировке 45-мм ПТО 53К вместе с передком (~ 1200 кг) угол подъема снижается до 23 °. Скорость ~ 3,5 км/час.

На прямой передаче при максимальном числе оборотов двигателя (2800 об/мин) и той же трансмиссии скорость Т-27Д должна составить ~ 43 км/час. Динамический фактор, в этом случае, снижается до величины D ~ 0,07, что соответствует движению одиночного тягача по влажному лугу или в лучших дорожных условиях. Разумеется, движение с такой скоростью при буксировке орудия и передка невозможно. Суммарное сопротивление движению тягача и орудия с передком по влажному лугу ~ 350 кг. Буксировка орудия на максимальной скорости (43 км/час) если и возможна, то только на асфальтированном шоссе. Ближайшие «конкуренты» (Т-20, ГАЗ-64 и т.п.) обеспечивали противотанковым подразделениям аналогичную подвижность, но обладали несомненным преимуществом демультипликатора, а ГАЗ-64 – еще и долговечностью ходовой части.

Приведенный расчет показывает, что необходимости в переделке трансмиссии для преобразования танкетки в тягач не было. Разработка и изготовление танкетки снабжения и минного заградителя на базе Т-27 доказали работоспособность ходовой части до боевой массы в 3,5 тонны. Таким образом, единственные работы по переделке танкетки в тягач заключались бы в изготовлении кузова в кормовой части.

Возможны две версии тягача. Одна с «коротким» кузовом (700 мм от задней наклонной стенки рубки Т-27) для 3 человек, вторая – с «длинным» кузовом (900 мм от задней стенки рубки) для 4 человек, сидящих поперек движения (Т-27Д). Вторая версия предпочтительней по причине стандартного отвода горячего воздуха от двигателя в корму танкетки и обычной установки глушителя. Иное расположение личного состава (например, лицом по ходу движения) с неизбежностью приведет к обдуву ног расчета горячим воздухом или перегреву двигателя при закрытых дверцах радиатора. К сожалению, обе версии предлагаемой модернизации с неизбежностью приводят к смещению центра тяжести танкетки в корму. Версия Т-27Д в большей степени. Кроме того, опрокидывающий момент (назад) возрастает при буксировке.

В обеих версиях наиболее трудоемкие работы связаны с формированием бронированных бортов кузова, отводе выхлопных газов (расположение и изоляция глушителя). Однако самая сложная переделка касается буксирного прибора, вылет которого, после монтажа кузова, недостаточен. Как мне кажется, наибольшие трудности встретятся при обеспечении вертикальной жесткости этого устройства.

Пол кузова, задняя стенка и сиденья изготавливаются из обычных досок, причем, пол и задняя стенка съемные для доступа к заводной рукоятке и погрузки тяжелых предметов. Дверцы радиатора следует подрезать снизу на 70..80 мм для предотвращения их заклинивания полом кузова.

Вполне очевидно, что подобные работы доступны любым предприятиям, оснащенным минимум станочного парка и сварочными агрегатами, вплоть до войсковых танкоремонтных подразделений (мастерские тип «Б»).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГАЧА Т-27Д

ОСНОВНЫЕ:

- Модель……………………………………………………………………………………….Т-27Д

- Год принятия на вооружение……………………………………………………….……….1938

- Экипаж……………………………………………………………………….2 + 4 чел. / 2 + 350 кг

- Боевая масса…………………………………………………………………………………..3,2 т

- Масса буксируемого прицепа………………………………………………………………..1,5 т

- Габариты (L корпуса*B*H по крышу башни)………………………………..3,08*1,84*1,47 м

- База / длина опорной поверхности / колея………………………………….2,20 / 1,56 / 1,57 м

- Ширина трака………………………………………………………………………………150 мм

- ВООРУЖЕНИЕ:

- Пулемет / калибр / кол-во…………………………………………………ДТ-29 / 7,62 мм / 1 шт.

- Боекомплект пулемета………………………………………………………1008 патр. (16 маг.)

- БРОНИРОВАНИЕ:

- Корпус (лоб; борт; корма; крыша; дно)……………………………………….10; 10; 10; 6; 4 мм

- ПОДВИЖНОСТЬ:

- Двигатель…………………………………………………………………………………..ГАЗ-М

- Максимальная мощность……………………………………………………50 л.с./2800 об/мин

- Крутящий момент…………………………………………………………..17 кг*м/1450 об/мин

- Скорость максимальная (шоссе / пересеченная местность)……………………..43 / 16 км/час

- Объем топливных баков………………………………………………………………………42 л

- Запас хода (шоссе / пересеченная местность)………………………………………..110 / 60 км

- Отношение длины опорной поверхности / колея…………………………………………..1,00

- Клиренс…………………………………………………………………………………….338 мм

- Давление на грунт……………………………………………………………………0,68 кг/кв.см

- Подъем тягач / прицеп 1,2 т………………………………………………………………34° / 23°

- Крен (по данным Т-27)…………………………………………………………………………??°

- Ширина рва (по данным Т-27)……………………………………………………………..1,20 м

- Стенка (по данным Т-27)……………………………………………………………………0,50 м

- Брод (по данным Т-27)……………………………………………………………………..0,50 м

Самый негодный танк РККА

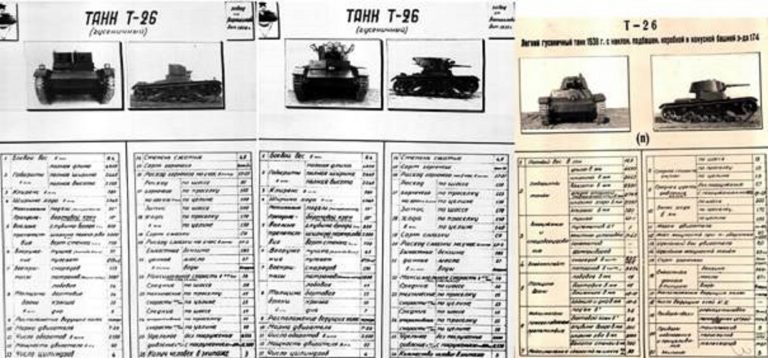

По мнению ряда современных экспертов, накануне ВОВ, наряду с «массой недостатков», танк Т-26 обладал несомненными достоинствами «…этот танк вошел в историю как надежная и неприхотливая боевая машина… настоящая рабочая лошадка Красной Армии…». К этому следует добавить, что Т-26 был самым дешевым (в плане НКО на 1940 г. Т-26 ~ 86000…91000 руб.; Т-40 ~ 82000..135000 руб., иногда пишут ~ 49000 руб. и… ~ 161000 руб. ) и самым массовым танком РККА (к 01.06.1941 г. произведено ~ 11474 шт.; состояло на вооружении ~ 10000 шт.). Если же обратиться к приведенной выше таблице, то по сравнению с 10-тонными «одноклассниками» (исключая более поздний и мелкосерийный «Tetrarch») танк Т-26 «категорически» отставал по защищенности. И тут стоит немного подробней остановиться на основных ТТХ этого «отряда» БТТ.

На основе данных известного ассортимента 10-тонных танков начала ВМВ (см. таблицу) средневзвешенный «портрет» «малого танка» сведен в таблицу.

Как видно, основная проблема Т-26 состояла в слабом бронировании. Фактически его круговое 15-мм бронирование было противопульным (А2), т.е. защищало, в лучшем случае, от «обычных» и бронебойных пуль винтовочного калибра, выпущенных из обычных винтовок и пулеметов. Все остальные параметры находились на «средневзвешенном» уровне 10-тонной БТТ воюющих стран. Судя по расчетным значениям толщины лобовой брони корпуса и башни, «средний» «малый» танк имел защиту класса В2, т.е. мог противостоять обстрелу из ПТР. При обстреле сбоку броня «среднего» «малого» танка имела защиту класса Б2, т.е. «держала» пулю из крупнокалиберного пулемета.

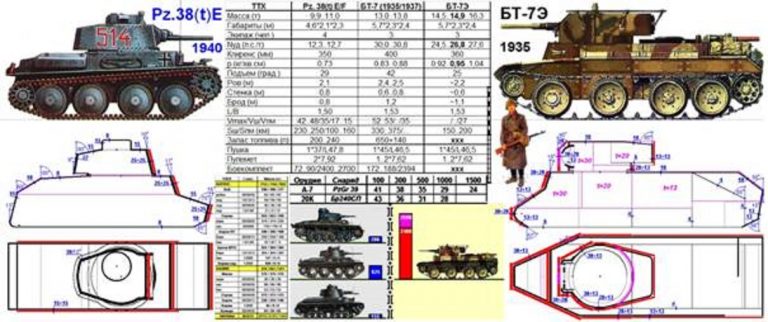

Разумеется, «среднее» значение не является критерием рациональности танков. В частности, принято считать, что «лучшими» «малыми танками» начала ВМВ и ВОВ были не «толстые» тихоходные «французы», а чешские «немцы» – Pz.38(t), которые сочетали приемлемое бронирование и высокую подвижность. Если сравнивать Т-26 с Pz.38(t), то возникает интересная коллизия. Разумеется, по энерговооруженности и максимальной скорости советский танк проигрывал ~ 25 %. Увы, но в СССР для Т-26 не было другого мотора достаточной мощности. А по бронированию… С бронированием башни и лба корпуса Pz.38(t) все очевидно – защита класса Г2-, т.е. обеспечивало непробитие на дистанции 400 м снарядом 45-мм советского ПТО. Зато пресловутые «30 миллиметров» брони имелись только на бортах рубки «чеха» (защита класса В2), а ниже толщина борта корпуса не превышала тех же 15 мм, что и у Т-26 (защита от бронебойных пуль винтовочного калибра). Интересно, сколько брони требовалось для Т-26, что бы получить его защищенность на уровне Pz.38(t)? Всего ~ 1070 кг (см. рисунок).

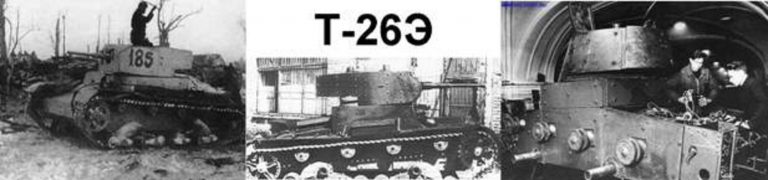

Если экранировать Т-26 обр. 1939 г. по предложенной схеме, то боевая масса Т-26Э составит: 10,25 + 1,07 ~ 11,32 т. Если же экранировать танк обр. 1933 г. (без дополнительных баков): 9,40 + 1,07 ~ 10,47 т. К сожалению, 850-килограммовая разница между боевой массой Т-26 обр. 1933 г. и Т-26 обр. 1939 г. связана не только с увеличением боекомплекта (от 84 до 205 артвыстрелов ~ 350 кг) и запаса топлива (от 182 до 292 л ~ 80 кг), но и с усилением ходовой части, перебронированием и т.п. (~ 400 кг). Вопреки «общественному мнению» автор полагает, что этот избыток массы был использован, по большей части, для изменения конфигурации башни и рубки (подбашенной коробки), но не на усиление подвески. Тем не менее считается, что танк Т-26 уже «исчерпал свой модернизационный потенциал, а его ходовая часть была предельно перегружена». Разумеется, никаких численных аргументов этого утверждения не существует. Тем более, в реальной истории танки Т-26 добронировали (экранировали) до боевой массы ~ 12,3 тонны.

Как видно по фотографиям, конструкция экранов и технология экранирования танков Т-26 была освоена промышленностью СССР. Это фотографии 1940..1941 г., но подобные работы могли быть выполнены и в 1938 г., тем более, экранирование танков было предусмотрено «программой» танкового вооружения. На фото видно, что экранирование башни, бортов и лба корпуса Т-26Э было полным, а не частичным, как на танке Pz.38(t).

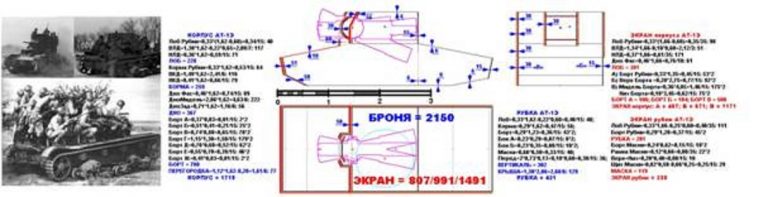

Тем не менее «доверяя» современным «историкам» в вопросе «перегрузки ходовой», автор попытался отыскать иное непротиворечивое решение по усилению защиты танка Т-26. Среди всего многообразия машин, реально созданных на базе Т-26 (см. рисунок), есть несколько образцов, подходящих для «щадящего» усиления защиты боевой машины (см. рисунок).

Эти машины были построены и испытаны, но в серию не пошли. Этому помешали проекты САУ с поворотной башней, репрессии конструкторов, «высокое» мнение военных о САУ, как о «неправильных танках» и т.п. Как потом выяснилось, прекращение разработки САУ на базе Т-26 «было ошибкой». Комментировать тут нечего, кроме, пожалуй, упоминания о серийном производстве и применении подобных «неправильных танков» в армиях противника. Правда, их производство началось значительно позже, в 1940..1941 гг. Иными словами, модернизация Т-26 до уровня САУ в 1938 г. была обоснованной и своевременной. Тем более, опытные образцы прошли полноценные испытания намного раньше.

«Как известно», с 1938 г., когда «выпуск Т-26 был уже преступлением», по 1941 г. было выпущено всего ~ 4174 танка Т-26 (вместе с телеуправляемыми, огнеметными и радиофицированными, последних ~ 1370 шт.). Даже если «отбросить» выпуск ~ 1061 танка Т-26 в 1938 г. (оставив этот год на отработку конструкции и технологическую подготовку), то последующее производство могло составить ~ 3000 штук САУ на базе Т-26. Остается вопрос соотношения защищенности «новодельной» САУ и базового танка.

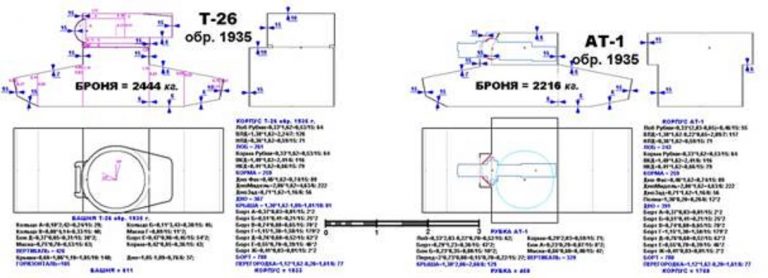

Принято считать, что боевая масса СУ-1 составляла ~ 8050 кг (базовый танк ~ 8200 кг), боевая масса АТ-1 ~ 9600 кг (базовый танк обр. 1935 г. ~ 9600 кг). Геометрическое моделирование показывает, что при прочих равных условиях суммарная масса бронедеталей Т-26 обр.1935 г. составляла ~ 2450 кг, а масса бронедеталей АТ-1 ~ 2200 кг.

Разумеется, 15-мм броня АТ-1 в 1938 г. была уже «анахронизмом», особенно по сравнению с будущими врагами (StuG. III, Semovente da 75/18 su scafo M40). Но в случае возобновления проекта АТ-1 в 1938 г. возникала возможность эффективного использования базы «безнадежно устаревшего» танка с реальным потенциалом усиления защиты.

С целью упрощения конструкции САУ выбрана схема рубки СУ-1 без надгусеничных полок. В результате экранирования получена боевая машина с индексом АТ-1Э. В предельном варианте с геометрическим эквивалентом 50 мм в лобовой проекции и 30 мм в бортовой, масса экранов составляет ~ 1500 кг, что приводит к боевой массе АТ-1Э (вариант «В») ~ 11100 кг при прочих равных массах узлов и механизмов прототипа (АТ-1). Боевая масса серийного «химического танка» ОТ-130 (ХТ-130) достигала 11,5 тонн.

С целью сбережения ходовой части возможен вариант экранирования «Б», при котором боевая масса АТ-1Э не превысит ~ 10500 кг, что соответствует боевой массе танка Т-26 обр. 1938 г. с конической башней и наклонными стенками подбашенной коробки (по другим данным масса этого танка ~ 10,25 или 10,28 т).

Интересно отметить, что еще в 1935 г. танк Т-26 (по данным сканов) развивал не пресловутые 30, а «полновесные» 38 км/час (именно такая скорость и была достигнута в ходе сравнительных испытаниях Т-26 и трофейного финского Vickers-а). Указанный допустимый крен в 10 ° вызывает недоумение (возможно, опечатка). Ну, «чем богаты, тем и рады». В других источниках боковой крен регламентирован 40°.

Собственно говоря, на этом можно остановиться. Предлагаемый проект АТ-1Э фактически имел бы ТТХ на уровне вражеской штурмовой САУ начального периода ВМВ и ВОВ – StuG IIIB, как по вооружению (вначале КТ-26, затем Л-10), так и по бронированию в лобовой (50 мм) и боковых (30 мм) проекциях (защита кормы слабее – 15 мм).

Однако в связи с недостатком 76-мм орудий КТ (удобное размещение Л-10 в рубке АТ-1Э вызывает у автора некоторые сомнения) базу АТ-1Э можно было использовать в качестве истребителя танков ПТ-1Э («ПТ» – противотанковый танк по аналогии с «АТ» – артиллерийский танк), вооруженного 45-мм орудием 20-К. В этом случае экономилось примерно 225 кг. Еще одним видом вооружения «базовой машины» АТ-1Э мог быть 82-мм или 107-мм миномет. Однако эффективная установка этого миномета в рубку САУ у автора вызывает определенные затруднения. Хотя подобные работы проводились в реальной истории СССР примерно в 1933..1935 гг. – танк МХТ-1, вооруженный 107-мм «химическим» минометом. Т.е. к 1938 г. опытный образец был изготовлен и испытан.

Предлагаемый «микро-триплекс» – АТ-1Э с 76-мм пушкой; ПТ-1Э с 45-мм орудием и МТ-1Э с 82-мм минометом – представлен на рисунке ниже. Минометы эффективны при подавлении открыто расположенных средств ПТО (например, в артиллерийских окопах).

Базой всех этих машин выступает «безнадежно устаревший» танк Т-26. «Базой» в точном соответствии сути этого термина. В базовой машине ничего не изменяется. На примере Т-70М → СУ-76М и Т-26 → АТ-1 читатель самостоятельно может сравнить соответствие «базовых танков» и машин, спроектированных на их основе.

Сравните этот результат с «общепринятым» пониманием термина «база». По сути, в САУ СУ-76М от танка Т-70М неизменными остались катки (с дополнительными), гусеница (удлиненная), двигатели, часть трансмиссии (без полуосей), люк мехвода. Все остальные элементы базового танка были изменены. В ходе переделки Т-26 → АТ-1 подобных противоречий нет.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ АТ-1Э

ОСНОВНЫЕ:

- Модель………………………………………………………………………………………АТ-1Э

- Год принятия на вооружение……………………………………………………….……….1938

- Экипаж………………………………………………………………………………………3 чел.

- Боевая масса…………………………………………………………………………………11,1 т

- Габариты (L корпуса*B*H по крышу башни)………………………………..4,62*2,45*1,82 м

- База / длина опорной поверхности / колея………………………………….3,78 / 2,77 / 2,03 м

- Ширина трака………………………………………………………………………………260 мм

- ВООРУЖЕНИЕ:

- Орудие / калибр / кол-во………………………………………………….КТ-26 / 76,2 мм / 1 шт.

- Пулеметы / калибр / кол-во……………………………………………….ДТ-29 / 7,62 мм / 2 шт.

- Боекомплект орудия / пулемета…………………………………34 снар. / 1827 патр. (29 маг.)

- БРОНИРОВАНИЕ (геометрический эквивалент к нормали):

- Корпус (лоб; борт; корма; крыша; дно)……………………………………50; 30; 15; 10; 6 мм

- ПОДВИЖНОСТЬ:

- Двигатель……………………………………………………………………………………..Т-26

- Максимальная мощность (не бывшего в употреблении)…………………105 л.с./2300 об/мин

- Крутящий момент…………………………………………………………..36 кг*м/1600 об/мин

- Скорость максимальная (шоссе / пересеченная местность)……………………..30 / 15 км/час

- Объем топливных баков…………………………………………………………………….292 л

- Запас хода (шоссе / пересеченная местность)………………………………………225 / 150 км

- Отношение длины опорной поверхности / колея…………………………………………..1,31

- Клиренс…………………………………………………………………………………….380 мм

- Давление на грунт……………………………………………………………………0,77 кг/кв.см

- Подъем (по данным Т-26)……………………………………………………………………..40°

- Крен (по данным Т-26)…………………………………………………………………………40°

- Ширина рва (по данным Т-26)……………………………………………………………..2,10 м

- Стенка (по данным Т-26)……………………………………………………………………0,75 м

- Брод (по данным Т-26)……………………………………………………………………..0,85 м

Однако АТ-1Э имела еще один ресурс – альтернативный двигатель и трансмиссию. С мотором ЗиС-101 возникают некоторые сомнения в целесообразности применения. В частности, «всем известна» сложность рядного восьмицилиндрового двигателя и низкая надежность (кто эти «все» и из каких источников это известно – не известно). Тем не менее приведу сравнение основных ТТХ двух моторов (Т-26 / ЗиС-101): 4R воздушное / 8R жидкостное; V = 6,6 / 5,75 л; Е = 4,8 / 5,5; ОЧМ = 61..40 / 66..47; Nmax = 105-2300 / ~ 118-3000 л.с.-об/мин.; Ммах = 36-1600 / 36-1600 кг*м-об/мин.; Ge = 275 / 260 г/л.с./час; Q = 570 / 470 кг; L*B*H = 1,33*1,13*0,65 / 1,15*0,62*0,85. Пусть читатель не удивляется, но в реальных документах той эпохи «привычные» 95..97 л.с. мотора Т-26 даны после 1000 км пробега, а 110 л.с. мотора ЗиС-101 после 200-часовой эксплуатации. Напомню, что «парадная» максимальная мощность ординарного В-2 ~ 520 л.с., но это мощность двигателя «не бывшего в эксплуатации». Причем, о 1000-км пробеге и 200-часовой эксплуатации В-2 в 1940..1943 гг. можно было только мечтать. В приведенных выше параметрах автор указал ТТХ моторов Т-26 и ЗиС-101 «не бывших в эксплуатации».

Еще «одним камнем преткновения» – реальная серийность производства этих моторов. По имеющимся данным с 1931 г. по 1941 г. было произведено ~ 11500 танков и машин на базе Т-26 (~ 1200 шт./год). В 1940 г. мотор этого танка обходился НКО примерно в 13200 руб. В свою очередь, с 1936 г. по 1941 г. выпущено ~ 8752 ЗиС-101 (~ 1600 шт/год). К сожалению, автору неизвестна стоимость этого двигателя. Тем не менее вполне очевидно, что гипотетически ЗиС-101 мог заменить серийный двигатель в танке Т-26. Важнейшее преимущество – мощность ЗиС-101 после 200 часов работы на 16 % больше, чем у мотора Т-26 после 1000 км пробега. Выигрыш по массе менее значителен из-за необходимой охлаждающей жидкости и в радиаторе (~ 50 кг). Иное соотношение габаритов и меньший условный объем ЗиС-101 (~ 62 % от Т-26, но без радиатора) позволяет улучшить удобство экипажа и размещения имущества, но приводит к изменению кормовой части корпуса.

Привлекательной была бы замена штатной КПП Т-26 на трансмиссию от грузовика ЗиС-5. К сожалению провести сравнительный анализ массы обеих трансмиссий не представляется возможным в связи с отсутствием данных о массе комплектующих, в частности, автору неизвестна масса КПП Т-26. Тем более, трансмиссия ЗиС-5 выпускалась массово. Единственный недостаток применения трансмиссии ЗиС-5 совместно с мотором Т-26 – высокое передаточное отношение первой ступени главной передачи (конической: 9/21). На прямой передаче при максимальных оборотах коленвала двигателя Т-26 максимальная скорость была бы ограничена ~ 23 км/час.

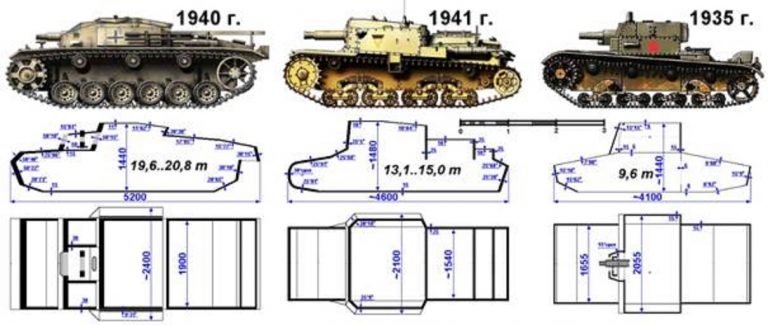

Наиболее перспективным было применение мотора ЗиС-101 и трансмиссии ЗиС-5 при модернизации непосредственно танка Т-26. Но прежде чем перейти к проекту модернизации Т-26, напомню ситуацию с легкими танками во время ВМВ (см. рисунок).

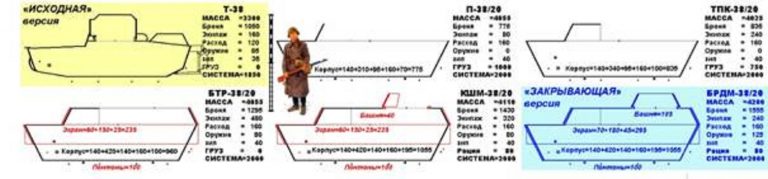

В «первой строке» (на розовом фоне со знаком «+», т.е. «правильный путь») представлена реальная история развития «отечественной идеи простого легкого танка»: Т-40 → Т-30 → Т-60ран. → Т-60поздн. → Т-70 → Т-70М → Т-80. Во «второй строке» собраны условные «одноклассники» Т-80, т.е. танки с боевой массой 9,0..14,0 тонн (для экономии места опущены чешские «немцы» Pz.35(t), Pz.38(t); германский Pz.II; французский R35..R40 и др.). Оказывается, современные «историки» полагают, что боевая масса Т-80 (11,6 т) предполагает более «высокий» уровень выбора «одноклассников» по массе. Надо заметить, весьма сомнительный аргумент. На нижней строке (на голубом фоне со знаком «-», т.е. «вредительский путь») расположена первоначальная авторская непротиворечивая модернизация «безнадежно устаревшего» и «преступного» Т-26, начиная с 1938 г. Уточнение внешнего вида и компоновки танка Т-26М показана ниже.

Приводить сравнительные ТТХ показанных танков не имеет смысла, они подробно освещены не только в популярной, но и в специальной литературе. Единственное замечание касается «правильной и единственно возможной» отечественной версии последовательного видоизменения легкого танка от 5,5 (Т-40) до 11,6 (Т-80) тонн, с полугодовым шагом начала производства каждого вида и/или модификации танка. Причем, это не только проектирование, изготовление и испытание опытных образцов, но еще технологическая подготовка и освоение производства нового танка каждые 6 месяцев в условиях военного времени. Нынешние «специалисты» считают такую штурмовщину «правильной», не утруждая себя аргументацией. С другой стороны, те же «специалисты», без каких бы то ни было аргументов, утверждают, что довоенная модернизация танка Т-26 «была невозможна в принципе».

Предварю дальнейшие рассуждения списком основных «новшеств», примененных в авторской реконструкции модернизации Т-26 (в предельной версии Т-26П). Некоторые из них запечатлены на фото. Во-первых, наклонная «верхняя лобовая деталь», которая нашла применение на танке Т-25 (1939 г.). Во-вторых, индивидуальная торсионная подвеска, которая применялась на Т-40 (1940 г.) и КВ (1939 г.). В-третьих, КПП и главная передача от ЗиС-5 (1933 г.), детали которых устанавливались на танки Т-70 (1942 г.). В-четвертых, двигатель ЗиС-101 (1936 г.). Этот мотор никогда не применялся на танках. Или спарка ГАЗ-203, которая устанавливалась на танки Т-70 (1942 г.). В-пятых, экранированная броня, о которой было написано в «Программе» (1938 г.). В-шестых, башня танка Т-80 (1943 г.). Промежуточные модификации Т-26 оснащались бы перечисленными нововведениями поэтапно.

На рисунке показаны в одном масштабе контуры корпусов и башен двух танков: Т-26 (1933 г.) и Т-70 (1942 г.). При всем различии продольных контуров, наблюдается удивительное подобие основных габаритов корпуса «ведра с гайками» и размеров корпуса «лучшего легкого танка». Т.е. все «преимущество» «рационального наклона брони» Т-70 перед Т-26 заключалось в расположении одного лобового и двух кормовых листов. И, разумеется, в их толщине. «Замечательный» оппонент не преминет отметить, что размеры и форма башен этих танков имеют существенные отличия. Ничего удивительного, у Т-70 была одноместная, а у Т-26 двухместная башня. Но суть в другом. С 1938 г. по 1943 г. советские конструкторы последовательно спроектировали 7 легких танков (из них 3 совершенно разных: Т-40; Т-60; Т-70 / Т-80) и пришли к «концепции» трехместного легкого танка, мало отличимого от «безнадежно устаревшего» Т-26. «Доходчивый оппонент» обязательно найдет «10 отличий» между Т-26 и Т-70, игнорируя сам факт циклического возврата к концепции, «давно выброшенной на свалку истории». Зачем были нужны все промежуточные проекты, если в 1938 году было достаточно модернизировать самый массовый советский танк? Какой узел было невозможно изменить в серийном Т-26 в мае 1938 г., что бы достичь уровня танка Т-70, появившегося только в марте-апреле 1942 г.? Кроме, разумеется, голословного утверждения «это были бы разные танки».

Итак, эталоном сравнения и «горизонтом цели» принят танк Т-70 выпуска 1942 г. «Мальчиком для битья» выбран Т-26 выпуска до 1937 г. (автору проще «проектировать» цилиндрическую башню). Наряду с габаритами почти идентична и боевая масса этих танков (Т-26 ~ 9400..9600 кг; Т-70 ~ 9200 кг). Значительно отличается масса брони: Т-26 ~ 2450 кг; Т-70 ~ 3750 кг. Близка масса двигателей: Т-26 ~ 570 кг; ГАЗ-203 ~ 510 кг (с учетом радиатора и воды ~ 560 кг). Кроме того, у танка Т-70 существенно меньше «полезная нагрузка»: экипаж на 80 кг; боекомплект на 250 кг; масло и смазка на 20 кг (всего ~ 350 кг). Избыток топлива у танка Т-70 (~ 150 кг) лишь частично компенсирует «перегруз» Т-26, но при условном сокращении боекомплекта Т-26 до уровня Т-70 (снижение массы ~ 250 кг) боевая масса танков фактически уравнивается. Масса вооружения танков одинакова ~ 350 кг (вместе с прицелами). Известна масса ходовой части Т-26 ~ 1900 кг. В общей сложности, «некомпетентность» автора в массовых характеристиках танков оценивается в 3250 кг неизвестных агрегатов Т-26 и в 3850 кг подобных агрегатов Т-70, в том числе масса ходовой части Т-70, которая неизвестна автору).

«Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть». В нашем случае «утка» это «лучший легкий танк ВМВ». Разумеется, условно «лучший», но его ТТХ выбраны в качестве идеального эталона, как минимум на апрель 1942 г. Не так ли? Как «известно специалистам» Т-26 «и рядом не стоял» с ТТХ Т-70, а «модернизировать Т-26 было бессмысленно». Тем не менее попробуем разобраться в «непреодолимой пропасти» между двумя танками и двумя датами: Т-26 и Т-70 / апрель 1938 г. и апрель 1942 г. Как теперь стало ясно, габариты бронекорпусов этих танков идентичны, боевая масса фактически одинакова, бортовая броня у обоих танков 15 мм, вооружение полностью совпадает (правда, боекомплект у танка Т-70 ниже такового у Т-26 примерно в 2..3 раза), но танк Т-70 – «супер танк» и в 1942 г., а Т-26 – «преступник» уже в 1938 г. Почему?

Как пишут современные «специалисты»: а) Т-26 был тонкобронным; б) имел слабую энерговооруженность; в) обладал недостаточной тяговооруженностью; г) был медленным; д) страдал недостаточной проходимостью; е) у Т-26 была перегружена ходовая часть. Надо полагать, что у танка Т-70, как антипода Т-26, все перечисленные параметры были значительно лучше. П/п «а» соответствует общеизвестной информации, т.е. этот аспект требуется улучшить путем модернизации, приняв за основу параметры Т-70. П/п «б» соответствует действительности, к сожалению, адекватного двигателя для Т-26 в СССР накануне ВМВ не было. Однако, низкая энерговооруженность не мешала успешному применению Matilda II, Renault R35..R40, Hotchkiss H35..H39, Somua S35, Char B1, в том числе и на советско-германском фронте (как пишут современные историки). П/п «в» абсолютная ложь, например, Т-26 обр. 1933 г. имел динамический фактор (далее, «D») на «замедленной скорости» ~ 0,77, даже у Т-26Э (12,3 т) D ~ 0,59. Для сравнения, тяговооруженность «лучшего в Мире» Т-34/85 «на 1-й передаче» D ~ 0,49 (если, конечно, верить ТТХ Т-34 в разделе «3. Скорости и запас хода»). П/п «г» неоспорим, скорость ординарного Т-26 ~ 31 км/час; Т-70 ~ 42 км/час. По пересеченной местности скорость Т-26 ~ 17..18 км/час; Т-70 ~ 20..25 км/час. П/п «д» не отличается добросовестностью. В частности (Т-26 / Т-70), клиренс (мм): 380 / 300; давление на грунт (кг/кв.см): 0,65 / 0,70; угол подъема (градусы): 40 / 30; стенка (м): 0,75 / 0,70; брод (м): 0,85 / 1,00; ров (м): 2,10 / 1,70 (в разных источниках указаны различные значения ТТХ). Прекрасно видно, что «парадные» параметры проходимости Т-26, как минимум, не уступают таковым у танка Т-70, а то и лучше. П/п «е» несомненно логичен. Действительно первый вариант Т-26 (с двумя башнями) обр. 1932 г. имел боевую массу всего ~ 8,20 тонны, а последний, обр. 1939 г. («с конической башней и наклонными стенками») ~ 10,28 тонны, что составляло более 125 % от массы двухбашенного танка. Все, конечно, так и есть, но… Оказывается серийные (670 шт.) огнеметные танки ОТ-130 и ОТ-133 (ХТ-130, ХТ-133) имели боевую массу 10,5..11,5 тонн. И подвеска выдерживала.

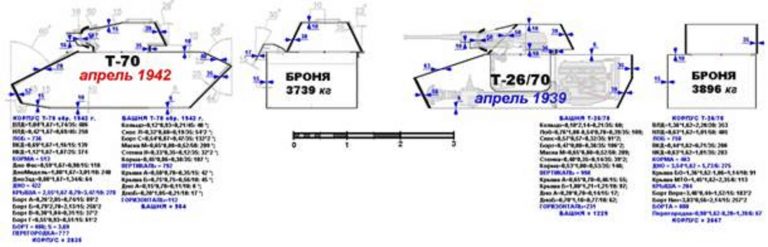

Ниже приведены схемы бронирования Т-70 (1942 г.) и его оппонента Т-26М (1939 г.). Приведены ориентировочные расчеты массы «чистой брони» обоих танков. Разница примерно в 150 кг очевидна – танк Т-26М (Т-26/70) оснащен двухместной башней.

Разумеется, подобная модернизация с «родным» мотором Т-26 труднодостижима в связи с высоким расположением карданного вала (над полом боевого отделения). Однако установка двигателя ЗиС-101 и трансмиссии ЗиС-5 «снимает этот вопрос» (см. рисунок).

Еще раз повторю, подобный проект возможен при «исповедовании» принципа «здесь и сейчас», т.е. «в преломлении» танковой техники – «оперативное создание адекватно боеспособного танка на базе серийных узлов и агрегатов текущего момента». Т.е. предлагаемый проект 1938 г. лишен непомерных фантазий типа торсионной подвески и мощного мотора, которых еще «не существовало в природе» реального довоенного советского танкопрома. А танк Т-26 и автомобиль ЗиС-101 выпускались серийно! По 1200 и 1600 шт. в год соответственно.

Фактически в «новом» проекте Т-26М существенному изменению подвергается верхняя часть корпуса, лобовая часть башни, двигатель и КПП с главной передачей. Причем, конфигурацию нижней части обычного Т-26 можно не менять (на эскизе она, все же, упрощена). За основу принята цилиндрическая башня, у которой уменьшена высота, изменена кормовая ниша и введен наклонный лобовой лист (45°). Разумеется, изменена толщина брони (с 15 до 35 мм). Ходовая часть, бортовые фрикционы и передачи серийные. Вооружение стандартное, однако, внутренняя маска заменена на наружную. Высвобожденный объем корпуса может использоваться для размещения боекомплекта, величина которого лимитируется только грузоподъемностью ходовой части.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-26М

ОСНОВНЫЕ:

- Модель………………………………………………………………………………………Т-26М

- Год принятия на вооружение……………………………………………………….……….1939

- Экипаж………………………………………………………………………………………3 чел.

- Боевая масса…………………………………………………………………………………10,6 т

- Габариты (L корпуса*B*H по крышу башни)………………………………..4,61*2,44*2,01 м

- База / длина опорной поверхности / колея………………………………….3,78 / 2,77 / 2,03 м

- Ширина трака………………………………………………………………………………260 мм

- ВООРУЖЕНИЕ:

- Орудие / калибр / кол-во………………………………………………………20К / 45 мм / 1 шт.

- Пулеметы / калибр / кол-во……………………………………………ДТ-29 / 7,62 мм / 1..2 шт.

- Боекомплект орудия / пулемета…………………………………100 снар. / 1827 патр. (29 маг.)

- БРОНИРОВАНИЕ (геометрический эквивалент к нормали):

- Корпус (лоб; борт; корма; крыша; дно)………………………….56..63; 15; 35..39; 6..10; 6 мм

- Башня (лоб; маска; борт; корма; крыша; дно)…………………..50; 50 цил.; 35; 39; 10; 10 мм

- ПОДВИЖНОСТЬ:

- Двигатель…………………………………………………………………………………ЗиС-101

- Максимальная мощность (не бывшего в употреблении)…………………118 л.с./3000 об/мин

- Крутящий момент…………………………………………………………..36 кг*м/1600 об/мин

- Скорость максимальная (шоссе / пересеченная местность)……………………..31 / 15 км/час

- Объем топливных баков…………………………………………………………………….320 л

- Запас хода (шоссе / пересеченная местность)………………………………………250 / 160 км

- Отношение длины опорной поверхности / колея…………………………………………..1,31

- Клиренс…………………………………………………………………………………….380 мм

- Давление на грунт……………………………………………………………………0,74 кг/кв.см

- Подъем (по данным Т-26)……………………………………………………………………..40°

- Крен (по данным Т-26)…………………………………………………………………………40°

- Ширина рва (по данным Т-26)……………………………………………………………..2,10 м

- Стенка (по данным Т-26)……………………………………………………………………0,75 м

- Брод (по данным Т-26)……………………………………………………………………..0,85 м

Что бы «приравнять» защищенность бортов Т-26М к защите: Pz.38(t) требуется еще ~ 350 кг брони (масса танка ~ 11,0 тонн); к защите бортов Pz.III дополнительно ~ 550 кг (масса танка ~ 11,5 тонн). Не устаю повторять, что боевая масса серийного ОТ-130 (ХТ-130) достигала 11,5 тонн. Разумеется, «важнейшим» недостатком танка Т-26М остается «низкая» скорость, всего 31 км/час, против 42 км/час и огромный запас хода реального Т-70 (правда, достигнутого за счет сокращения боекомплекта). Однако, «год издания» Т-26М, все же, 1939 г. Очевидна потенциальная возможность монтажа на танк Т-26М торсионной подвески и спарки ГАЗ-203 примерно в конце 1941 г. с соответствующей перекомпоновкой узлов и механизмов. Автор не видит в этом необходимости, т.к. в конце 1942 г. танк неизбежно будет снят с производства, как полностью несоответствующий актуальным ТТТ.

Самый скверный танк РККА

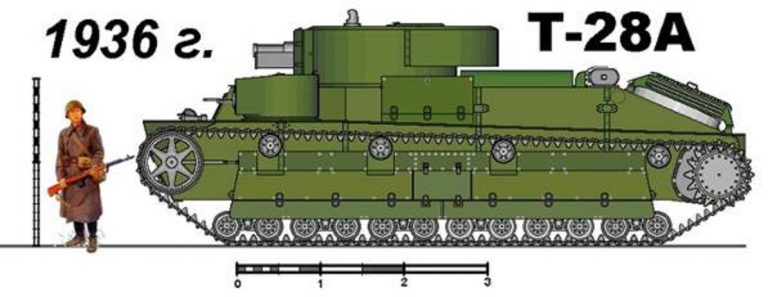

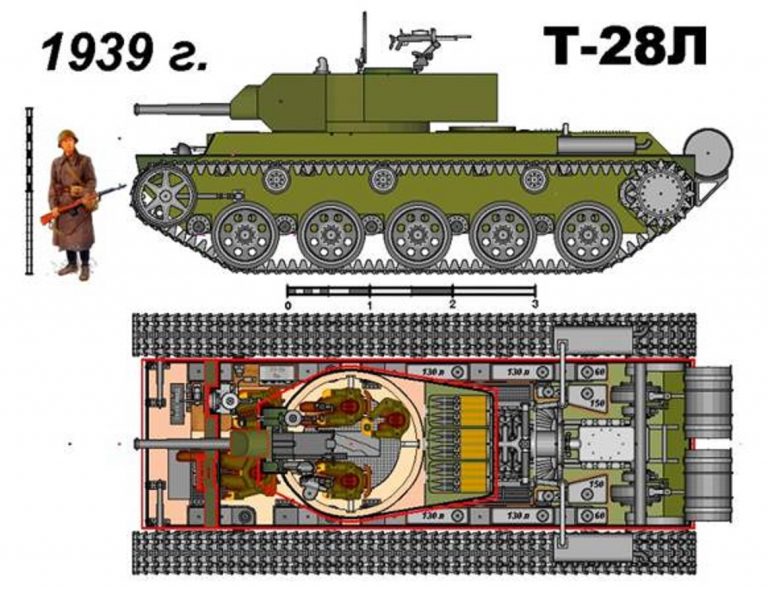

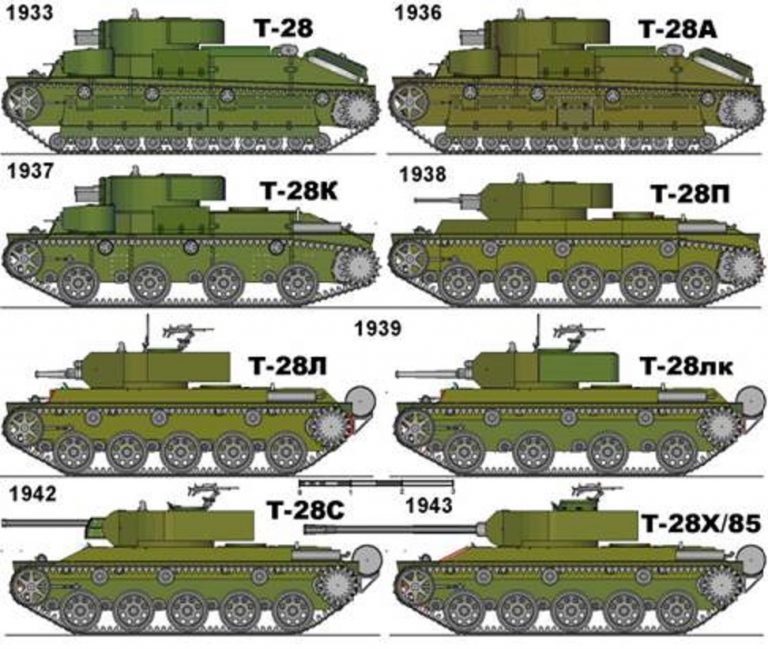

Но самым скверным, плохим и негодным танком в довоенной РККА был, конечно, «картонный трамвай» – танк Т-28. Этот танк был «тонкобронным, огромным, медленным, неповоротливым, вооруженным короткоствольной пушкой». Т-28 был «оснащен «пожароопасным» карбюраторным двигателем, потреблявшим только дефицитный высокооктановый авиабензин, которого не хватало для самолетов». «Балансирная подвеска не выдерживала большой вес танка и постоянно ломалась, а ремонтировать Т-28 можно было только на единственном заводе – ЛКЗ». «Танк был очень дорог и нетехнологичен в производстве – за 8 лет изготовили всего 503 Т-28, а КВ за 1 год – 636». Этими и подобными «аргументами» переполнены практически все популярные танковые издания. На самом деле эти утверждения призваны доказать, что Т-28 не был и не мог быть альтернативой «лучшему в Мире» Т-34, тем более, КВ-1. Если, вдруг окажется, что это не так, то у электората неизбежно возникнет вопрос: «Зачем? Зачем вся страна напрягалась, делая сложные и ненадежные, и совсем не «лучшие в мире» танки? Зачем, если была более простая, дешевая и надежная альтернатива распропагандированным Т-34 и КВ?». Но автор не ставит своей задачей «раскрыть глаза» читателю на реальное положение в советском танкопроме времен ВМВ и ВОВ. На тему реальных конструктивных, технологических и эксплуатационных недостатков Т-34 и КВ написано уже достаточно, что бы читатель составил свое мнение… пусть, не о танках, но, хотя бы, об отечественной пропаганде. Автор лишь показывает свою собственную непротиворечивую реконструкцию последовательной модернизации танка Т-28 до уровня ТТТ соответствующего периода. В частности, на диапазон времени с 1938 г. по 1943 гг.

Что бы сразу «закрыть» несколько общепринятых иллюзий относительно основных, наиболее часто муссируемых в СМИ и Интернете, «недостатков» Т-28, поделюсь «сверхсекретной» информацией.

Невзирая на пропагандистские «недостатки» танк Т-28 прекрасно зарекомендовал себя условиях «Зимней войны». Имея действительно тонкую броню именно танки Т-28 20 тяжелой танковой бригады (далее, «ТТБр») прорвали «линию Маннергейма». Причем за все время боевых действий суммарные потери личного состава и боевой техники (читай, танков Т-28) в 20 ТТБр оказались в ДВА раза МЕНЬШЕ средних потерь РККА в «Финской войне».

Что касается вооружения Т-28 76,2 мм «окурком» КТ-28, то по данным большинства источников с 1938 г. около 300 танков (из 503) были вооружены и перевооружены орудием Л-10 с более длинным стволом. Кстати, широко применяемые на танках КВ и Т-34 76-мм пушки Л-11, Ф-32 и Ф-34 «обкатывались» и «отстреливались» именно на танке Т-28. Только прекращение производства танка послужило причиной НЕ-вооружения Т-28 этими орудиями. Вопреки устоявшемуся мнению 85-мм орудие Ф-30 не только «каталось» на танке Т-28, но и стреляло из его башни. Никаких «сносов башни» и «гнутых погонов» в ходе испытаний установлено не было.

Убогие упоминания о пресловутой медлительности танка Т-28 прямо противоречат реальной истории. В 1936 г. около 52 танков были оснащены измененной трансмиссией, с которой танк Т-28А развивал 56 км/час (была испытана трансмиссия и на 65 км/час). Что касается «неизбежного снижения скорости» «перегруженного» Т-28Э (навеянного, видимо, игрой WoT), то динамически достижимая скорость этой модификации, оснащенной штатным двигателем М-17Л, могла достигать ~ 61 км/час. Увы, не было соответствующей трансмиссии. После 1937 г. танки Т-28А не выпускались, все ждали «ракеты» Т-29. Танк, разумеется, «не гарцует» по шоссе (хотя, пресловутые парадные 55 км/час «лучшего в Мире» реально составляли не более 48 км/час именно на шоссе). Но весьма примечательные сравнительные испытания подвесок Т-28 (балансирная) и Т-29 (индивидуальная, «типа Кристи»), хотя и показали, что подвеска «Кристи» позволяла «носиться» по ухабам в 600 мм со скоростью больше 30 км/час (а Т-28 менее 25 км/час на неровностях высотой 300 мм), но оказалось, что, в отличие от подвески, экипаж и другие узлы Т-29 такую скорость (30..35 км/час) по пересеченной местности «не переваривают». И какая разница, по какой причине на пересеченной местности скорость будет неизбежно снижена? Но и это не главное. Дело в том, что в корпусе Т-28 было достаточно места для размещения подвески «типа Кристи» еще в 1936 г. Задолго до «лучшего» Т-34. Или, вообще, можно было «поставить» танк на торсионы, которые впервые были испытаны тоже на Т-28 (для СМК, КВ).

Еще одним «общим местом» критики подвески Т-28 является «большое отношение длины опорной поверхности к колее». Как всегда подобные утверждения рассчитаны на невзыскательный электорат. Дело в том, что балансирная подвеска танка Т-28 отличалась «ступенчатым нагружением» со снижением нагрузки по оконечностям. Иными словами, танк Т-28 поворачивался на «пятачке» центральной части гусениц и мало «загребал» их краями.

Что касается «моторного вопроса» танка Т-28, то утверждения о его маломощности «для перетяжеленной машины» не более чем «газетная утка». Дело в том, что с самого начала на Т-28 ставился мотор М-17б (Е=5,3) с максимальной мощностью 600 л.с. Т.е. для танка с боевой массой ~ 25,2 т – Nуд ~ 23,8 л.с./т. Разумеется, двигатель «дросселировался» для экономии ресурса (но сравните с Nуд ~ 16,3 л.с./т танка Т-34/85, которая считается «прекрасной энерговооруженностью»). Кстати, мотор М-17Л, который ставился на поздние Т-28 имел максимальную мощность ~ 650 л.с. Т.е. для «тормознутого» 32-тонного Т-28Э Nуд ~ 20,3 л.с./т… Еще раз сравните с «танком-ракетой» Т-34/76 – Nуд ~ 19,6 л.с./т и его «замечательной» трансмиссией.

Все многообразие недостатков авиамотора М-17ф (и его танковых модификаций) на фоне «прекрасного» дизеля В-2 не более чем плод воспаленного воображения пропагандистов от истории. Перечислю через запятую: максимальная мощность – 715 л.с. (у В-2К – 600); крутящий момент (именно «на низах», которые ниже чем у В-2!) – 320 кг*м (у В-2К – 230); масса – 550 кг (у В-2 – 650..750..950 кг); ресурс до переборки у М-17б – 150 часов, у М-17Л – 300 часов, причем, переборка это даже не «средний» ремонт (у В-2 100 часов на стенде в 1940 г., ~ 300 часов до «капитального» ремонта в 1945 г.); цена в 1940 г. – 18000..19000 руб. (В-2 – 62000 руб.). И, разумеется, экономичный расход солярки В-2 против «дефицитного высокооктанового авиабензина» для мотора М-17. Спешу разочаровать фанатов советского дизельгейта, танковый авиамотор М-17б с Е=5,3 мог легко потреблять бензин с октановым числом 62 ОЧМ, т.е. обычный советский автобензин времен ВМВ. Разумеется, расход М-17 составлял от 220 до 290 г/л.с./час бензина против 165..185 г/л.с./час солярки у В-2.

Недавно появились утверждения о «неподобающих» условиях работы авиамотора в танке. Что бы достичь «парадной» скорости в 40 км/час танку Т-28Э (32 т) требовалось ~ 430 л.с. или ~ 60 % от максимальной (715 л.с.). Т.е. по авиационному нормативу этот режим работы двигателя считается «крейсерским», время работы на котором НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ от слова «вообще». На танки никогда не ставились «изношенные в авиации» М-17. Изначально это замечание касалось исключительно моторов М-5 для танков БТ-2 и БТ-5. Тогда-то и купили у американцев 3000 Liberty-12 времен ПМВ.

Что касается «потребительских» свойств танка достаточно вспомнить «диаметр погона в свету», достигавший 1620 мм у Т-28 (трехместная башня), а у Т-34/85 (и это только в 1944 г.) – 1570 мм. Что уж тут говорить про этот параметр у Т-34/76 (в 1941 г.) – 1420 мм. Кроме того, в танке Т-28 был подвесной полик. Только не стоит приводить здесь пронафталиненый аргумент об «отсутствии карусельных станков для расточки погона» (так в подлиннике этого аргумента). Для 1760 мм максимального диаметра погона Т-28 вполне подходили станки, которые точили колеса для советских паровозов ИС (1850 мм).

Понятно, что только длинные языки современных «историков» породили главный аргумент «запредельной» цены и «ужасающей» нетехнологичности Т-28, который «из-за его сложности можно было выпускать только на одном заводе – ЛКЗ». У меня есть документированная «отпускная цена» танков Т-28 в 1940 г. – 364875 рублей (это после выпуска всего 500 танков). Наверное, это дорого, но в 1942 г. отпускная цена крупносерийного танка Т-34 составляла от 160600 до 312700 рублей на разных заводах. «Дешевый» Т-34/76 = 313 тысяч в 1942 г., «дорогой» Т-28 = 365 тысяч в 1940 г. И где «баснословная цена»?

Теперь о «неимоверной» сложности танка Т-28. А что в нем было сложным? Разумеется, по сравнению с «одноклассником» Т-34. Корпус из 15..20 мм брони (30 мм на двух деталях)? Вам не смешно? 45-мм корпус Т-34 «простой», а 20-мм корпус Т-28 «сложный». Тем более, ЛКЗ корпуса и башни для Т-28 не делал (Ижора). Мотор, вооружение, средства связи, оптику на ЛКЗ тоже не делали. Остается «притча во языцях» – подвеска. Если «родная» балансирная сложна, то переставьте танк на «простую» от танка Т-29 (по боевой массе все совпадает). Если сложны двухступенчатые бортовые передачи, то ставьте одноступенчатые «по типу Т-34». Бортовые фрикционы были «обычной конструкции». На Т-34 бортфрикционы отличаются только по крутящему моменту, но идентичны конструктивно. Возможно «непомерной сложностью» отличалась 5-скоростная КПП… допускаю, но рекомендовать более дешевую и неработоспособную КПП от Т-34/76 не буду, себе дороже. Разница в цене (Т-28 = 12000 руб.; Т-34 = 7184 руб.) ~ 4800 рублей. Для танка ценой 365000 тысяч это ~ 1,5 %. Главный фрикцион… да, уж, требовать «многодисковый» от Т-34 поостерегусь, пусть сперва начнет работать. А пока буду ставить трехдисковый с феродо. И что же остается? Арматура, противопожарные перегородки, подвесной полик, механизмы управления… или пульбашни (которые надо «снимать»)? ЧТО не могли делать на других танкозаводах СССР в 1939…1943 гг.?

Да, кстати, В-2 вполне помещался в МТО танка Т-28, только этот дизель ПОКА (на 1939..1943 гг.) дорог, тяжел и ненадежен.

Полагаю, все уже понятно. «Основные общеизвестные недостатки» Т-28 выдуманы постфактум, чтобы не возникало ни малейшего сомнения в компетенции власти, в правильности принятых ее решений. «Любая власть от Бога», не так ли?

Как-то так повелось, что начало ВОВ в советском танковом комплексе ассоциируется с «системой» из четырех танков: Т-40; Т-50; Т-34; КВ. Надо сказать, что три из них были созданы вопреки довоенным танковым планам. В реальной истории отечественного танкостроения было несколько программных документов, долженствующих синтезировать ТТТ на перспективную бронетанковую технику (в подлиннике – «Система бронетанкового вооружения…»). Так вот, одна из «Систем…» (ранее названная для краткости «Программой»), наиболее актуальная для начала ВМВ и ВОВ, была принята 20.04.1938 г. По сути этого документа в нем были декларированы три технических задания (ТТТ для трех танков): «тяжелый танк прорыва» (СМК и Т-100); «плавающий танк» (Т-40); «усовершенствованные танки» (А-20 и А-32). Также были сформулированы ТТТ на два бронеавтомобиля (но не о них речь). Как известно, в серию из всех вышеперечисленных образцов пошел только Т-40, эксплуатация которого показала, что «танк негоден даже для разведки». Остальные «сформулированные» танки (СМК, Т-100, А-20 и А-32) так и остались в виде опытных образцов. Что бросается в глаза сразу при прочтении «Программы» – отсутствует даже малейший намек на «средний» танк (СМК / Т-100 ~ 55,0 тонн; А-20 / А-32 ~ 13,0..16,0 тонн; Т-40 ~ 4,0 тонны). Тем не менее между 16,0 и 55,0 тоннами никаких «дальновидных» планов у танковых генералов образца 1938 г. не было и в помине. Как, впрочем, в этой «Программе» нет ни малейшего намека на 26,0 тонный Т-34; 48,0 тонный КВ и 14,0 тонный Т-50. Т.е. устоявшийся стереотип танкового комплекса (Т-40 + Т-50 + Т-34 + КВ) оказался послевоенным пропагандистским новоделом, не имеющим программного «исторического аналога». Эти танки появились в РККА фактически случайно, не благодаря, а вопреки высочайше утвержденной «Программе» 1938 г. Вот такое было «гениальное предвиденье» у разработчиков этого документа и лиц ее утвердивших.

Но, все же, самый существенный недостаток «Программы» – отсутствие требований на условный «средний» танк (или, согласно морской терминологии, если «танк прорыва» – сухопутный линейный корабль, то «средний» – линейный крейсер). Кстати, именно «средние» танки были самыми воюющими в ходе ВМВ (это еще раз доказывает полное отсутствие «гениального предвиденья» у ЛПР советского танкового комплекса). Что примечательно, если просто вычислить «средние значения» по ТТТ «Программы» (между «танком прорыва» и «усовершенствованным танком»), то получатся следующие ТТТ:

«…иметь на вооружении РККА средний танк прорыва со следующими основными тактико-техническими характеристиками:

а) тип – гусеничный;

б) броня 60 мм – непробиваемая на всех дистанциях противотанковой пушкой до 47 мм включительно;

в) мотор М-17, с учетом конструкции танка – переход на дизель-мотор;

г) вооружение – 1 пушка 76 мм, с начальной скоростью не ниже 560 мтр в секунду; 1 пушка 45 мм, спаренные с пулеметом; 1 пулемет с зенитной установкой;

д) скорость – 40-45 клм. в час;

е) запас хода – 250 клм.;

ж) общий вес – не более 30 тонн…».

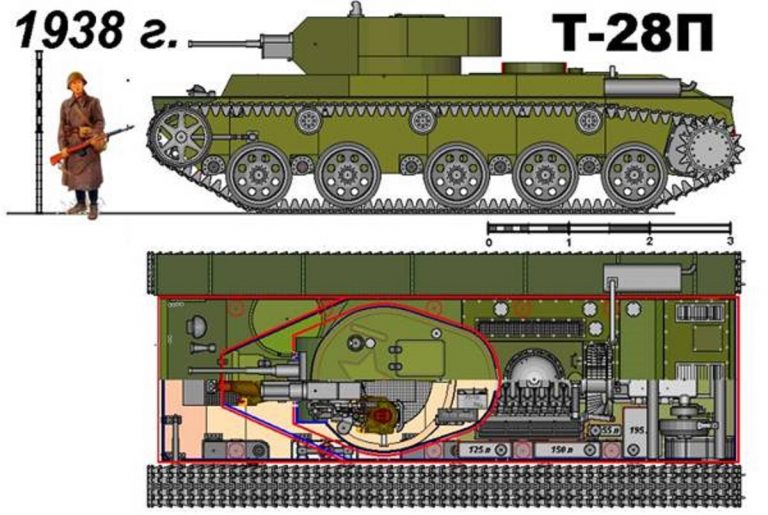

Автор предположил наличие такого пункта в «Программе» от 20.04.1938 г. Еще он (автор) предположил, что инженерные кадры ЛКЗ не были запуганы репрессиями, и в их числе были энтузиасты своего дела (разумеется, это фантастика в тех условиях, но почему не помечтать?). И что бы сделали энтузиасты ЛКЗ, очевидно, знакомые с наработками собственного КБ и завода, ознакомившись с текстом авторской версии «Программы»? Для проектирования «линкора» (СМК) уже создана специальная бригада, «эсминцы» (А-20 и А-32) вне компетенции ЛКЗ, как и «катера» (Т-40). Остаются ТТТ к «линейному крейсеру» и есть серийный Т-28. В наличии архивная конструкторско-технологическая документация на производство «автострадного» Т-28А с его трансмиссией на 56 км/час. Наверное, есть в неликвидах какие-то запчасти от Т-28А. И можно договориться о «списании» одного из Т-28, присланных на капремонт, например того, который столкнулся паровозом. Или, например, комсомольский сверхплановый серийный Т-28 переделать…

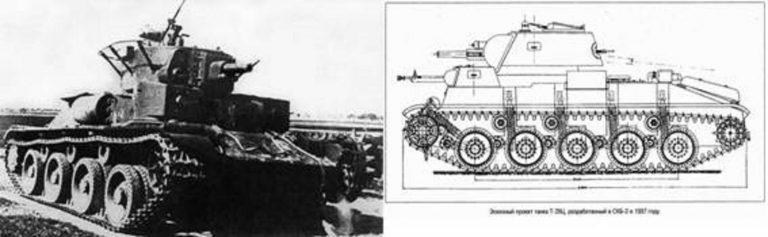

Кроме того, в «пакете» опытных образцов есть отказной Т-29 с его подвеской «типа Кристи» на 28,5 тонн боевой массой и сданная в архив документация по технологической подготовке его серийного производства. Возможно, на складах найдется некомплектная подвеска с катками от Т-29, а «друзья» из Харькова «подарят» пару гусениц от Т-35. Уже существует проект Т-29Ц на 5-катковой подвеске «по типу Кристи». И, разумеется, существуют «ценные указания» «Программы» об усилении защищенности Т-28 и разработке «экранированной и двухслойной брони».

Как известно на ЛКЗ с момента начала разработки «с чистого листа» до первого пробега 43-тонного опытного КВ прошло примерно 7 месяцев. Сколько времени понадобится энтузиастам того же завода для реализации опытного «линейного крейсера» на базе существующего танка с наличием конструкторско-технологической документации на недостающие узлы и механизмы? Полагаю, месяца три.

Какие работы нужно было сделать? Вот примерный список для Т-28П («прорыва»):

а) снять пуль башни и срезать боковые площадки под них;

б) срезать 150 мм сверху корпуса;

в) заварить погоны пульбашен и сварить «клюв» рубки механика-водителя;

г) снять «родную» подвеску и срезать «крылья» днища;

д) врезать в корпус 10 колодцев для подвески от Т-29, смонтировать ее;

е) сварить из котельного железа строенную маску «по типу Т-26» для размещения КТ-28, 20К и ДТ-29 (пре-плагиат решения с опытного КВ);

ж) установить «автострадную» трансмиссию «по типу Т-28А»;

з) получить 40-мм листовую броню для экранов корпуса с ижорского завода, установить ее навеской «по типу БТ-7» на гужонах, бонках или сваркой (где как получится);

и) чтобы получить гнутые экраны башни надо договариваться с Ижорой, иначе, просто согнуть их котельного железа лишь для создания внешнего вида опытного образца;

к) расдросселировать М-17б до 600 л.с. для эффекта гоночного танка прорыва.

Такой танк Т-28П, весом 34,0 тонны, мог выехать из ворот опытного цеха ЛКЗ уже в августе 1938 г. Каких-либо «детских болезней» в ходовой части (10 катков «тянут» примерно 35,6 тонны; гусеницы Т-35 – 55,0 тонн), трансмиссии (серийной Т-28А), двигателе (обычный М-17б), управлении (штатное от серийного Т-28) вряд ли можно ожидать. Единственное «слабое место» конструкции – строенная артустановка, но она только для опытного образца. Хотя, каждый «ствол» вполне себе серийное оружие. Наверное, что-то плохо приваренное может и отвалиться. Но уже к концу августа можно предъявить высокой военно-партийно-правительственной комиссии испытанный танк.

Еще раз напомню, что к августу 1938 г. по танкам Т-100 и СМК велось лишь инициативное эскизное проектирование. А решение «об изготовлении трех танков» (А20 и А-32) было принято «по итогам рассмотрения макета БТ-20» только в сентябре 1938 г. Т.е. к моменту демонстрации «высокой комиссии» Т-28П никаких существенных работ по другим «программным» танкам выполнено не было.

К каким же выводам могла прийти официальная комиссия на основании демонстрации опытного образца Т-28П? Примерно к таким:

1) Укоротить корпус танка;

2) Заменить спарку КТ-28 + 20К на одно «универсальное» орудие Л-10 в связи с началом его серийного выпуска;

3) Изменить конфигурации носовой части с целью размещения стрелка-радиста с курсовым пулеметом;

4) Использовать кормовую нишу для размещения боекомплекта;

5) Установить более мощный двигатель М-17Л для обеспечения высокой энерговооруженности и увеличенного ресурса с последующим переходом на дизель-мотор;

6) Применить серийную трансмиссию с более технологичными одноступенчатыми бортпередачами, имеющими передаточное отношение, обеспечивающее высокую скорость и достаточную тяговооруженность;

7) Сократить ассортимент бронепроката до трех типоразмеров: 30 мм; 15 мм; 6 мм, с последующим переходом на 60-мм монолитную броню.

8) Применение «ворошиловского пулемета» считать нецелесообразным, установить ЗПУ П-40…

Наверное, что-то еще, но это уже нюансы. Тем не менее по аналогии с реальной историей проектирования КВ, полагаю, что подобные проектные работы можно было закончить к декабрю 1939 г. А к апрелю 1939 г. закончить изготовление опытного образца, провести всесторонние испытания и в июне перейти к серийному выпуску (технологическая подготовка могла быть начата вместе с конструктивной доработкой) танка Т-28Л («линейный крейсер») в пяти цехах ЛКЗ вместо одного, в котором изготавливали ординарный Т-28 (как и было в реальной истории с производством КВ).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-28Л

ОСНОВНЫЕ:

- Модель……………………………………………………………………………………….Т-28Л

- Год принятия на вооружение……………………………………………………….……….1939

- Экипаж……………………………………………………………………………………….5 чел.

- Боевая масса…………………………………………………………………………………34,5 т

- Габариты (L корпуса*B*H по крышу башни)………………………………..6,84*3,16*2,42 м

- База / длина опорной поверхности / колея………………………………….6,00 / 4,47 / 2,64 м

- Ширина трака………………………………………………………………………………526 мм

- ВООРУЖЕНИЕ:

- Орудие………………………………………………………………………………………..Л-10

- Калибр / длина ствола…………………………………………………………..76,2 мм / 26 клб

- Начальная скорость / масса снаряда / скорострельность………555 м/с / 6,3 кг / 6,5 выс./мин

- Бронепробиваемость / угол / дальность……………………………………50 мм / 60° / 1000 м

- Пулеметы / калибр / кол-во………………………………ДТ-29 / 7,62 мм / 3 шт. (1 зенитный)

- Боекомплект пушки / пулеметов…………………………………100 шт. / 3150 патр. (50 маг.)

- БРОНИРОВАНИЕ:

- Корпус с экранами (лоб; борт; корма; крыша; дно)………………60..45; 60; 45..60; 15; 15 мм

- Башня с экранами (лоб; борт; корма; крыша; дно)………………………60; 60; 60; 15; 15 мм

- ПОДВИЖНОСТЬ:

- Двигатель…………………………………………………………………………………..М-17Л

- Максимальная мощность………………………………………………….650 л.с. / 1665 об/мин

- Крутящий момент…………………………………………………………300 кг*м / 950 об/мин

- Скорость максимальная (шоссе / пересеченная местность)…………………….56 / 30 км/час

- Объем топливных баков……………………………………………………………1000 + 400 л

- Запас хода (шоссе / пересеченная местность)………………………………..270 + 110 / 120 + 50 км

- Отношение длины опорной поверхности / колея…………………………………………..1,69

- Клиренс…………………………………………………………………………………….450 мм

- Давление на грунт……………………………………………………………………0,73 кг/кв.см

- Подъем………………………………………………………………………………………….35°

- Крен (по данным Т-28)………………………………………………………………………..30°

- Ширина рва…………………………………………………………………………………3,35 м

- Стенка (по данным Т-28)…………………………………………………………………..1,00 м

- Брод (по данным Т-28)……………………………………………………………………..1,00 м

*) на эскизе модификация Т-28Л обр. 1940 г, вооруженная орудием Л-11.

Понятно, что по мере производства в конструкцию танка вносились бы изменения. Например, в 1940 г. можно было усилить лобовую броню до 75 мм, в 1941 г. перевооружить танк 76-мм орудием Ф-34. В реальной истории в конце 1942 г. была разработана работоспособная 5-скоростная поперечная КПП, которая могла найти применение и в танке Т-28Л. Имела смысл замена подвески «по типу Кристи» на торсионную в том же 1942 г.

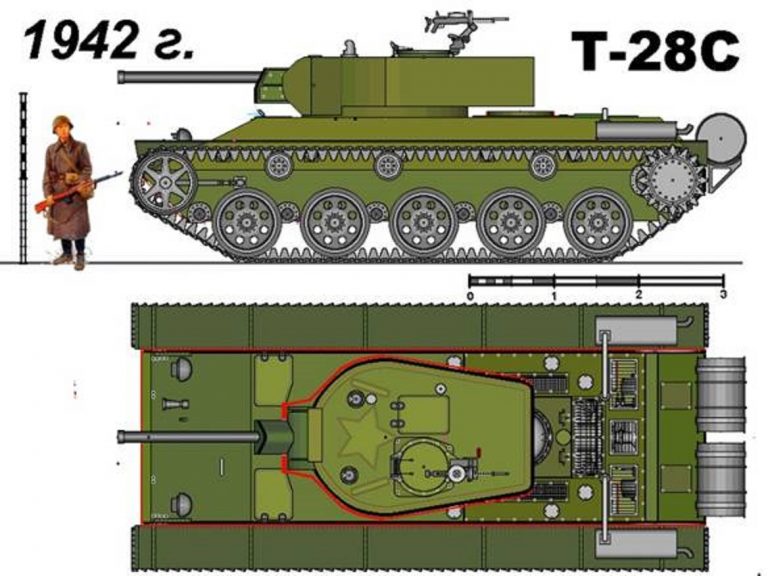

Вполне очевидно, что «непробиваемым» Т-28Л был бы только до массового применения противником высокоэффективных ПТО (50-мм РАК-39 и 75-мм PAK-40), т.е. до середины 1942 г. В 1942 г. танк Т-28Л с неизбежностью был бы перемещен в «средний» класс с соответствующим перебронированием и другими изменениями (Т-28С).

К 1943 г. бронепробитие Ф-34 было уже недостаточным (лобовая броня Pz.IVG равнялась 80 мм). Т.е. было «самое время» вспомнить об успешных испытаниях 85-мм пушки Ф-30 в танке Т-28. Установка 85-мм орудия (Д-5Т; ЗиС-С53 или вдруг Ф-30) и усиление бронирования лобовой проекции корпуса и башни увеличат боевую массу новой модификации танка примерно на 1,0 тонну. Геометрический эквивалент бронирования танка Т-28Х/85 выше чем у «Пантеры».

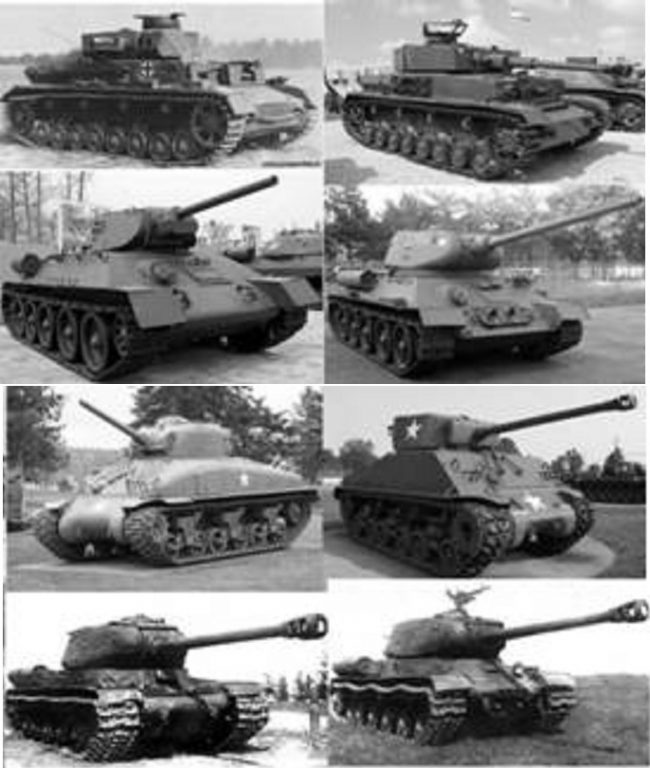

В ходе многочисленных модернизаций реальные танки ВМВ претерпевали весьма существенные преобразования узлов и механизмов. На снимках хорошо видны изменения корпуса (ИС-2, М4 Sherman, Pz.IV), башни (Т-34, М4 Sherman), артсистемы (Т-34, М4 Sherman, Pz.IV), подвески (М4 Sherman). «За кадром» остались замена КПП (Т-34) и двигателя (Т-34, КВ, М4 Sherman). Фактически все узлы и механизмы серийных танков изменялись в ходе серийного производства, в соответствие с изменением ТТТ. Однако, «есть мнение», что только танк Т-28 «не мог модернизироваться в принципе».

Действительно на крайних рисунках изображены «разные» танки – Т-28 обр. 1933 г. и Т-28Х/85 обр. 1943 г. Но «беда» заключается в том, что эта «разница» получена не единовременно, а в ходе последовательных «итераций» первоначального проекта без перестройки и остановки основного производства.

*) В «состав» «итераций» включены опытный танк Т-28К (на подвеске Т-29 «по типу Кристи») и «облегченная» версия Т-28лк («легкий крейсер»), предназначенная для выпуска на непрофильных предприятиях.

*) Более подробно о модернизации танка Т-28 написано в статье «Почему Т-28?».

Прочие «устаревшие» танки РККА

Для полноты картины «разрухи» в довоенной танковой армаде РККА автор позволил себе дополнить «основной материал» упоминанием о других «безнадежно устаревших» танках РККА – Т-38 и БТ-7. Как известно, чем агрессивней и навязчивей реклама, тем хуже рекламируемый товар. То же самое касается «истории». Чем выше стремление пропагандистов создать исторический стереотип, тем он лживей.

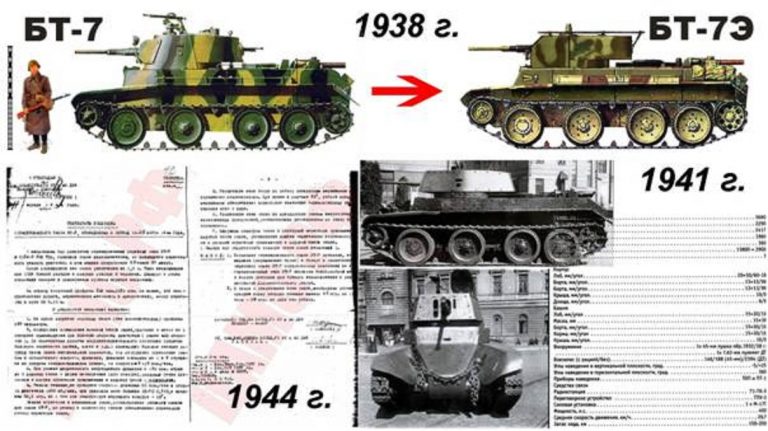

В частности, принято считать, что «фанерный летающий танк» – БТ-7 – был абсолютно небоеспособен из-за своей тонкой брони. Причем, усилить защиту БТ-7 было невозможно – ходовая часть не выдержала бы дополнительной нагрузки. Это утверждение противоречит реальным документам.

Скорее всего, экранирование образца 1944 г. было бы недостаточным, а экраны 1941 г. были слишком тяжелыми, но если поискать «золотую середину», то можно было бы обеспечить защиту БТ-7 на уровне бронирования чешского «немца» – Pz.38(t), который воевал до середины 1942 г.

Следует заметить, что в критикуемой мной «Программе» 1938 г. прямо сказано: «…Оставить на вооружении танки Т-26 и БТ, совершенствуя их в части непробиваемости брони… принять необходимые меры к производству двухслойной и экранированной брони…». Т.е. существовал документ обязывающий экранировать («совершенствовать непробиваемость» путем «двухслойной брони»). Времени с мая по декабрь 1938 г. было вполне достаточно для экранирования и испытания БТ-7Э, чтобы с января 1939 г. приступить к серийной экранировке танков на ремзаводах.

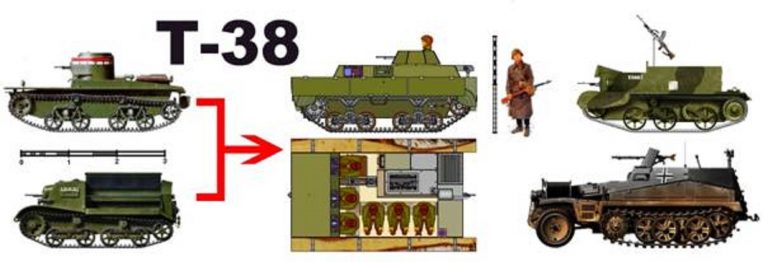

Последним в авторском списке «безнадежно устаревших» числится плавающий танк, а по сути танкетка – Т-38. По всем параметрам ТТХ этот танк неустанно ругают: он «тонул от собственной волны, буксовал в снегу, на шоссе с него спадали гусеницы, двигался он медленнее Т-26, у него был слабый мотор, его броня пробивалась из обычной винтовки». Поэтому и было нужно разрабатывать и производить «лучший в Мире плавающий танк» Т-40. Впрочем, подобная критика очень знакома, не так ли? Суть ее сводится к тому, что вся БТТ, изготовленная в СССР до ВМВ – полное ничтожество. Причем, ничтожество абсолютно неисправимое ни при каких условиях. Так и с танком Т-38.

Разумеется, «честные» критики Т-38 ни словом не поминают реальную модернизацию Т-38М, который уже просто так не тонул, и гусеницы с него не спадали «за здорово живешь», да и удельная мощность достигла ~ 14 л.с./т. Автор же рекомендует сравнить параметры подвижности «устаревшего» Т-38 и «современного» Т-60 (Т-38 / Т-60): Nуд (л.с./т) ~ 12,1 / 10,9; Vmax (км/час) ~ 40 / 42; Vдин (км/час) ~ 36 / 33; клиренс (м) ~ 0,3 / 0,3; р (кг/кв.см) ~ 0,45 / 0,63; подъем (°) ~ 33 / 34; стенка (м) ~ 0,5 / 0,6; ров (м) ~ 1,6 / 1,7; брод (м) ~ плавает / 0,9. Не знаю, как читатель, но автор не увидел в «парадных» характеристиках двух танков «значительного» преимущества «новейшего» легкого танка. Примечательно, что по данным современных «честных» изданий, обладая худшей удельной мощностью Т-60 «бегал» быстрее Т-38, вопреки всем теориям. И подъем брал более крутой.