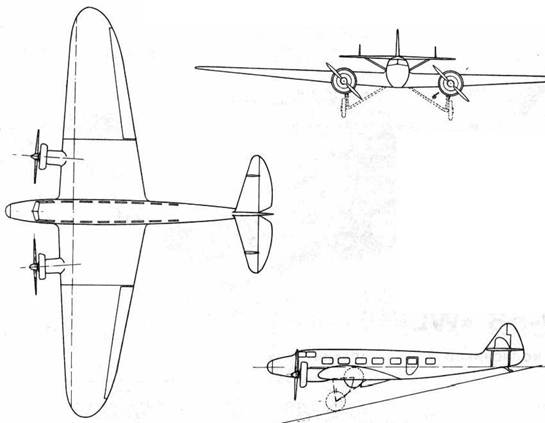

Средний бомбардировщик и пассажирский самолет Д. П. Григоровича. Проект. 1935 г.

Представляю малоизвестный проект бомбардировщика/пассажирского самолета Д. П. Григоровича.

В план опытного самолетостроения на 1933–1934 гг. были заложены два «бомбардировщика ближнего действия». Создание цельнометаллической машины поручалось ЦАГИ – в итоге появился знаменитый СБ Архангельского. На Ильюшина возложили проектирование самолета аналогичного назначения, но смешанной конструкции. В результате возник проект ЦКБ-26, уже имевший многие основные черты будущего ДБ-3.

Но были и другие проекты.

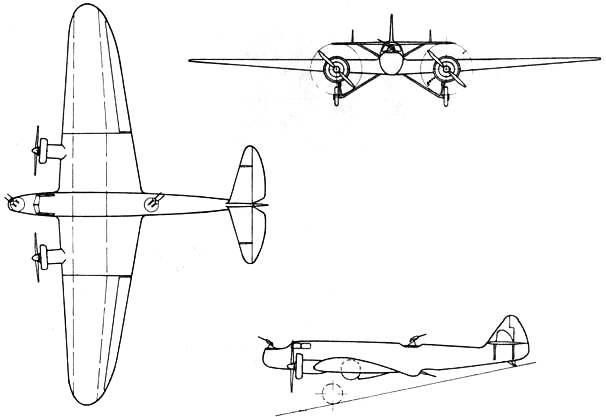

В 1935 г., возглавляя ЦКБ-39, Григорович предложил ГУАП проект среднего бомбардировщика с убираемым шасси. Это был классический низкоплан с двумя двигателями М-22, но предполагалась и установка более мощных двигателей (М-25, М-34РН). Шасси с внешним подкосом наполовину убиралось поворотом назад. Выступающая часть колеса прикрывалась обтекателем. В известной степени это предохраняло фюзеляж от разрушения при вынужденной посадке с убранными шасси. Вооружение состояло из 3-х открытых спаренных пулеметных установок, которые обеспечивали защиту самолета спереди и сзади. Бомбы общим весом в 1000 кг находились в 2-х фюзеляжных бомбоотсеках. Экипаж: пилот, штурман и 3 стрелка.

По конструкции он был типичными представителем машин поколения середины тридцатых годов, то есть в определенной степени консервативным. Впрочем, Дмитрий Павлович не стремился к особой оригинальности конструктивных решений.

ЛТХ двухмоторного бомбардировщика Григоровича:

Размах крыльев: 22,5 м

Длина: 14,5 м

Площадь крыла 75 м²

Вес конструкции: 3350 кг

Взлетный вес: 5880 кг

Двигатели: 2×М-22, мощность 480 л.с.

Скорость макс: 250 км/ч

Дальность: 900 км

Экипаж: 5 чел.

Вооружение: 6×7,62-мм пулеметов ДА, бомбы – 1000 кг.

Григорович не смог заинтересовать своим проектом ГУАП. Маломощные двигатели М-22, выбранные для бомбардировщика, не давали ему шансов против уже испытуемых СБ и ДБ-3.

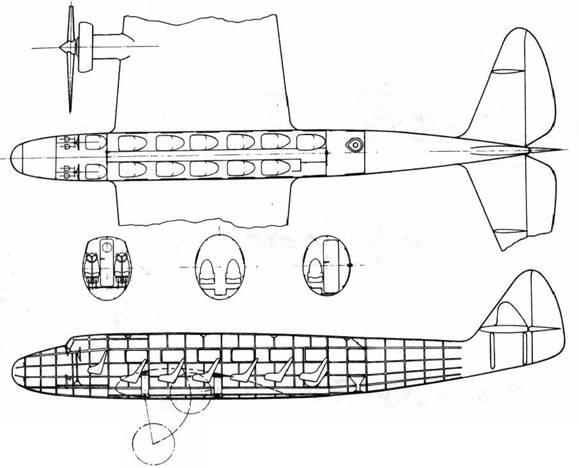

Интересно, что самолет имел изначально двойное назначение – ближний бомбардировщик и пассажирский. На основе бомбардировщика Григорович предлагал проект двухмоторного 11-местного пассажирского самолета.

Скоростной двухмоторный пассажирский самолет

Размах крыльев: 22,9 м

Длина: 14,5 м

Несущая поверхность: 75 м²

Нагрузка коммерческая: 1000 кг

Вес конструкции: 3350 кг

Вес полетный: 5330 кг

Мощность 960 МФ

Скорость макс. 250 км/ч

Дальность: 900 км

Экипаж: 2 чел.

Пассажиры: 11 чел.

Проект пассажирского самолета также развития не получил, весной 1936 КБ Григоровича закрыли.

Летом 1936 Д.П.Г. работает в ГУАП начальником морского отдела и в конце года был назначен главным конструктором.

В 1937–1938 гг. он занимался проектированием воздушной трассы для осуществления дальних пассажирских перевозок и самолета для ее обслуживания.

Дмитрий Павлович считал экономически целесообразной организацию международных перевозок по трассам Москва – Сан-Франциско и Москва – Нью-Йорк через Северный полюс – на десятиместных пассажирских самолетах с экипажем 3 человека, рассчитанных и на транспортировку почты.

Интересны его соображения по этому вопросу:

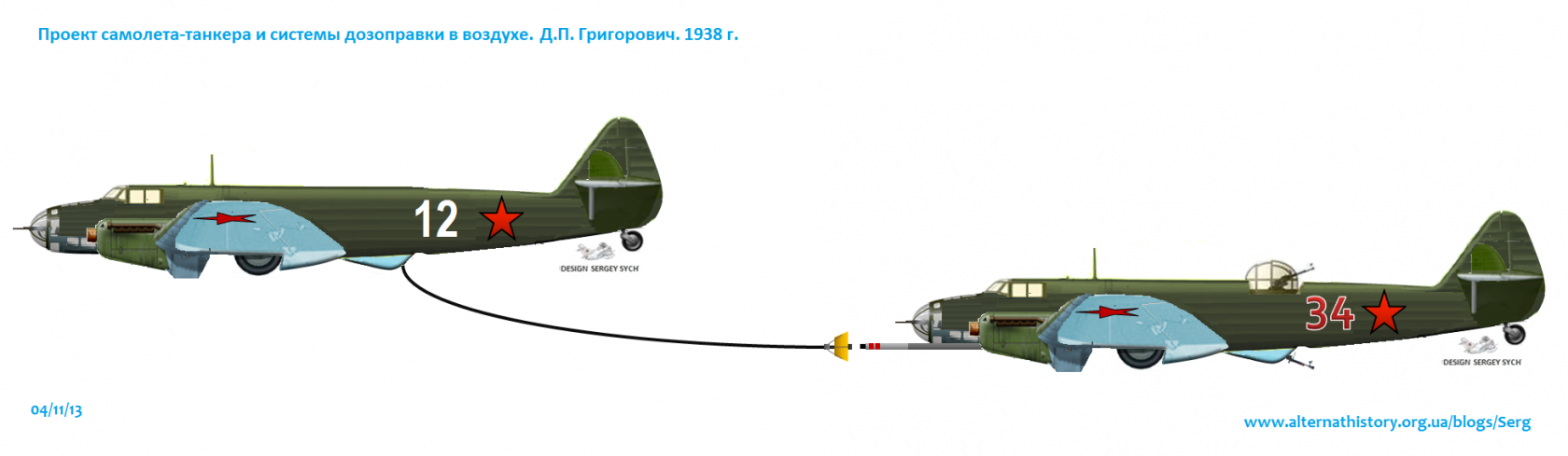

«Решение задачи следует искать в двух направлениях: первое предусматривает промежуточную посадку либо на о.Рудольфа, либо на Св.Земле, либо в Гренландии. При такой посадке трасса будет разбита на две части: европейскую, длиной 2800–3000 км и американскую – 4000–4200 км», – писал Дмитрий Павлович, – «…второе предусматривает заправку горючего в полете в двух пунктах на трассе у европейского и американского побережья Ледовитого океана с самолетов-заправщиков».

Очевидно, что Григорович одним из первых предложил использовать систему дозаправки в воздухе при дальних пассажирских перевозках. В обоснование такого подхода он писал в наброске доклада для Наркомата авиационной промышленности:

«Второе решение представляется наиболее простым и выгодным, потому что не связано с посадкой при крайне неустойчивой полярной погоде с риском обледенения и пр.

Этот второй путь открывает очень большие возможности, не связан с потерей времени и высоты, позволяет решить вопрос о скором и очень надежном воздушном сообщении с крейсерской скоростью около 400 км/ч.

Преимущество этого метода заключается в том, что самолет производит взлет в нормальных условиях, нисколько не перегруженным, что делает взлет и быстрым, и надежным… не будет стесненным расходом горючего…, может точно выдерживать график, прибавляя скорость в случае встречного ветра».

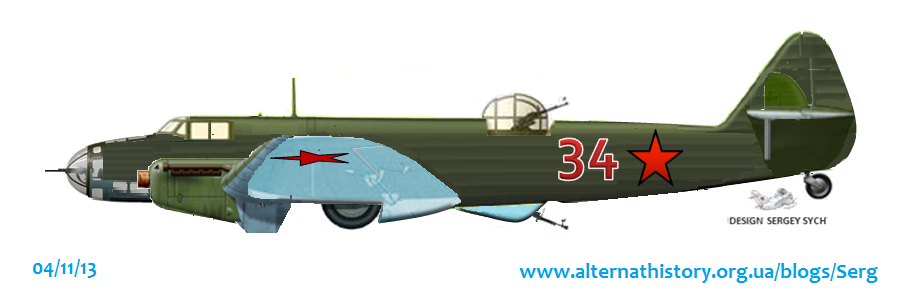

Григорович спроектировал самолеты на базе собственного проекта пассажирского самолета 1936 г.

Самолет имел герметичную кабину на 10 пассажиров при двух летчиках и бортмеханике, одновременно исполнявшего роль стюарда. Два двигателя мощностью по 850–960 л.с. должны были обеспечить самолету крейсерскую скорость 400–420 км/ч – при максимальной скорости до 480 км/ч. Выдвижная штанга системы заправки в воздухе располагалась под полом кабины пилотов. Площадь крыла составляла 65,4 м².

Самолет-заправщик должен был иметь аналогичную конструкцию, но на месте пассажирской кабины располагались танки с горючим. Из хвостовой части фюзеляжа выдвигались шланги системы заправки в полете.

В развитие своей идеи конструктор разрабатывал и военный вариант самолета – дальний бомбардировщик с системой дозаправки топливом в воздухе.

К сожалению, смерть Д. П. Григоровича от рака 26 июля 1938 г. не позволила реализовать эти перспективные проекты.

Источники: Роман ГРИГОРОВИЧ, Владимир ИВАНОВ «Неизвестный Григорович» // Самолеты мира 2000-02

Рисунки: Сергей Сыч

С уважением, Сергей Сыч