Пролетарская молотилка или какой могла стать сверхтяжёлая советская САУ Су-28

В 1933 году, группа «самых крутых» в стране специалистов по артиллерии в т. ч. самоходной, в лице товарищей: Орджоникидзе, Тухачевского, Павлуновского и Халепского, придумали осчастливить РККА «Большим самоходным триплексом» в виде 254-мм пушки, 305-мм гаубицы и 400-мм мортиры на единообразном лафете (САМОХОДНОМ!!!), для действия по особо важным объектам и разрушения железобетонных укреплений долговременного типа. Забористой травки покурили и или выпили чего едрёного — хрен их знает.

Даже первые наброски расчётов конструкторов, заставили наших высокопоставленных клоунов отказаться от 400 мм мортиры, превратив «триплекс» в «дуплекс», с калибром пушки, уменьшенным с 254 до 210 мм.

Жёсткие транспортные ограничения (капитальные мосты, ж/д платформы) грузоподъёмностью до 60 т. заставили ещё «урезать осетра». Теперь, «дуплекс» сдулся до 203 мм гаубицы и 305 мм мортиры.

Причём 203 мм самоходная гаубица уже разрабатывалась — та самая СУ-14, которую должны были дополнить на единообразном шасси дальнобойная 152 мм пушка и мощная 280 или 305 мм мортира.

Но, новый супертриплекс должен был быть гораздо дальнобойнее, чтоб при необходимости, его можно было использовать ещё и для береговой обороны!

То, что даже при таких, существенно «урезанных» хотелках уложиться в лимит тоннажа в принципе невозможно наших «стратегов» ничуть не смутило. Они «дали добро» на переделку своей суперсамоходки в разборную! Артиллерийская и ходовая часть разделялись и могли по отдельности перевозиться по железной дороге на стандартных платформах, либо переправляться через капитальные мосты грузоподъёмностью до 60 т.

В собранном виде, массу в ТЗ ограничили 80 т. Но, в ТЗ конструктора не уложились. Вес САУ уполз к 106 тоннам! Тем не менее, эту самую СУ-7 предполагалось строить серийно! Изготовили макет в натуральную величину. Для первых самоходок уже во всю выпускались рабочие чертежи и изготавливались детали корпусов и механизмов. На 185-ом з-де Спецмаштреста была даже начата сборка ходовой части.

Последним «пожеланием» заказчиков до их «зачистки», стала странная хотелка обеспечить возможность стрельбы из 305 мм мортиры подкалиберными 203 мм гаубичными снарядами! Притом, что проведённые предварительно опыты показали, что рассеивание чрезмерно. Гении – что с них взять?

Конец этой растянувшейся до самого 37 года эпопеи закономерен. Чистка вышвырнула из рядов РККА дилетантов-экстремалов (не всех и подчас не тех) и на множестве разработок, сожравших впустую гигантские госсредства, был поставлен крест. И не все из них того заслуживали! Но, «новая метла метёт чисто» и РККА встретила войну вообще без САУ (если к таковым не относить арттанк КВ-2).

Теперь, попробуем поальтернативить на тему самой большой и тяжёлой САУ РККА 30-х! НЕ ВСЕРЬЁЗ конечно, а так, чтоб просто почудить – сейчас за это слава Богу, не расстреливают!

Поскольку 203 мм гаубица СУ-14 уже есть (и РИ и альтернативная), подумаем о ещё более мощной самоходке. Самой мощной!

Прежде всего, решим для себя вопрос – нужны ли вообще такие ультимативные САУ РККА? Может она и простыми, буксируемыми артсистемами обойдётся – в пику тем, РИ стратегам – экстремалам. Для них-то всё было очевидно – позиционный характер ПМВ требовал создания артиллерии особой мощности, резко и главное быстро усилить которую на ключевом участке моли только не менее мощные САУ.

Чтоб ещё прояснить вопрос уже для себя, обратимся к опыту Зимней войны. Это тем более наглядно, поскольку дорог и капитальных мостов там было раз-два, да и обчёлся.

РККА пыталась взломать долговременную оборону финнов, используя буксируемые 203 мм гаубицы и даже 280 мм мортиры. Результаты оказались неважнецкие.

Начнём с того, что для буксировки артсистем такого калибра и соответственно веса, в тяжёлых дорожных условиях, у РККА просто не было соответствующих арттягачей. Могучий «Ворошиловец» заканчивал испытания, а единственный достаточно мощный арттягач «Коминтерн» мог буксировать эти артсистемы только в разобранном виде (203 мм гаубица Б-4 разбиралась на две части, а 280 мм мортира Шнейдера на четыре). Конечно, на парадах «Коминтерн» таскал ту же Б-4 и в собранном виде, но с очень большой перегрузкой, неприемлемой в тяжёлых полевых условиях.

Даже если на дороге была банальная гололедица, ту же Б-4 в сборе могли буксировать только два «Коминтерна» запряжённых «цугом».

(«Коминтерн» с Б-4)

Кроме того, в ходе транспортировки 203 и 280 мм артсистем к линии фронта, наблюдался тотальный выход из строя повозок, на которых везли части орудий. А у 203 мм гаубиц Б-4 обычным явлением были поломки гусеничного хода лафетов. В рассматриваемом же нами 1933 году, у РККА никаких других средств тяги тяжёлых орудий кроме тихоходных тракторов «Коммунар» вообще не было.

(Трактора «Коммунар» «на износ» тащат в сборе 19-тонные Б-4)

И для того «Коммунара», в мало-мальски тяжёлых дорожных условиях (не говоря уже про условия напроч бездорожные), масса даже разобранных орудий особого назначения, была чрезмерной.

Другой проблемой было время. Чтоб оборудовать позицию для столь тяжёлых буксируемых артсистем, требовалась инженерная техника и большой объём работ. Затем, эти самые артсистемы, ещё требовалось доставить, собрать и изготовить для стрельбы.

Время, необходимое на всё это, исчислялось часами!

Поскольку угол ГН у буксируемых тяжёлых артсистем очень мал, их поворот на превышающий эту величину угол, тоже занимал порядочно времени.

При этом, ни в коем случае нельзя забывать о таких вещах, как не слишком высокая дальнобойность тяжёлых гаубиц и тем более мортир (не зря кое кому так хотелось заполучить в самый мощный триплекс дальнобойные пушки калибром 210 мм!), крайне паршивая их способность к маскировке, вследствие больших габаритов и, соответственно, уязвимость.

Проще говоря, у любой хорошо оснащённой, современной армии противника (не финнам чета) будет достаточно времени, чтоб заблаговременно обнаружить позиции тех монстров и либо забросать их снарядами более лёгких и дальнобойных пушек меньшего калибра, либо накрыть авиаударом из под которого никуда они не денутся!

При этом, любой приказ о смене позиции приводил к началу очередной большой и долгой работы которая была бы терпима при осаде какойнить крепости, не располагающей средствами контрбатарейной борьбы, но отнюдь не в современной войне, требовавшей мгновенной реакции на изменение обстановки и, соответственно, повышенной мобильности в т. ч. и от артиллерии особой мощности.

А вот тяжёлые САУ, легко решают большинство этих проблем.

Машина, пусть и очень большая, но способная передвигаться по капитальным мостам (до 60 т.) либо форсировать вброд водные преграды (для РИ тяжёлой САУ СУ-14 это почти полтора метра глубины!), к тому же имеющая достаточно мощный двигатель и небольшое среднее удельное давление на грунт (ради всё той же проходимости), может внезапно для противника выдвинуться к линии фронта, развернуться на подходящей местности (топографическую привязку можно сделать заранее), быстро отстреляться и выйти из зоны поражения до того, как противник обнаружит САУ, откроет ответный огонь или организует авианалёт ударной авиации.

В принципе, вопрос вообще не стоит: или буксируемые тяжёлые артсистемы, или самоходные – ИМХО, в армии государства, считающего себя великим, должны быть и те и другие! Я лично против любых крайностей. В том числе и тех, РИ, технических.

Ну, вот и начнём! Сразу же оговоримся – поскольку грузоподъёмность капитальных мостов для автотракторного транспорта, как и больших четырёхосных ж/д платформ была ограничена массой в 60 т. эти же ограничения автоматически распространяются и на нашу тяжёлую САУ. Сверхтяжёлыми монстрами, о которых бредил Тухачевский, заниматься не будем принципиально!

(Немецкая 600 мм самоходная мортира «Карл» обр. 1940 г. Боевая масса 126 тонн. Изготовлено всего 6 мортир. Наверное именно о таких самоходах, мечтали Тухачевский со товарищи)

Так вот. Мы же, чтоб сэкономить время и вес, начнём создавать свою, гораздо более скромную САУ на базе того, что имеется под руками, не изобретая велосипед и на замахиваясь на какие-то вундервафли.

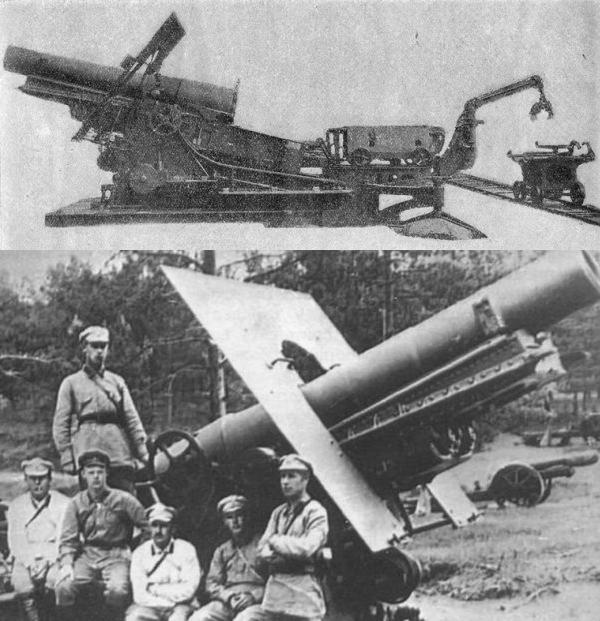

В общем, нам предстоит скрестить старую добрую 280 мм мортиру Шнейдера обр. 1912 года

(На 1933 год их в арсеналах РККА числилось не менее 20 штук)

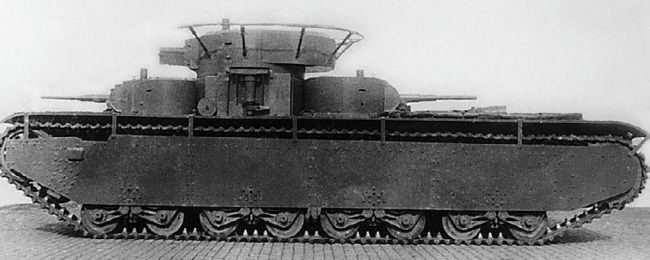

с шасси тяжёлого танка Т-35А.

(Тяжёлый танк Т-35А)

Всё равно танк этот военных разочаровал сразу, как только появился в войсках.

И было с чего! Танк заказывало Управление моторизации и механизации РККА, выдумав ТТТ, якобы оптимально соответствующие доктрине усиления этим супертанком пехоты в обороне и лёгкой бронетехники в наступлении.

Отсюда его вооружение – ДЛИННОСТВОЛАЯ (по тому времени), полуавтоматическая трёхдюймовка ПС-3 и две скорострельные 37 мм пушки «большой мощности». Плюс куча пулемётов. Масса машины при этом не должна была превышать 37 тонн, при бронезащите в 30-40 мм, не пробиваемой с основных дистанций боя танковыми и противотанковыми пушками противника.

Но, наши гениальные инженера впарили РККА 52-тонное чудовище, оказавшее неспособным принимать участие в маневренной войне ни в обороне, ни в наступлении. Единственной нишей, остался прорыв сильно укреплённых полос, но и тут он «подкачал», будучи защищённым вместо 30-40 мм лишь 20-30 мм бронёй с никчемным вооружёнием в виде дохлой полковушки-окурка и двух противотанковых «сорокапяток»!

Спрашивается на популярном китайском языке: НАХУА тяжёлому танку, годному по своей врождённой неуклюжести, только для прорыва сильно укреплённых полос обороны, медленно ползущему через совершенно непроходимые для танков других классов противотанковые заграждения, ДВЕ противотанковые пушки и ни одной, способной разбивать не то что ДОТы, а хотя бы ж/б надолбы и тетраэдры, чтоб банально расчистить себе путь?

Поэтому, ничего удивительного, что ещё ДО начала серийного выпуска в 34 году, а точнее уже 13 августа 1933 года, армия затребовала вместо Т-35А более боеспособный тяжёлый танк (с которым, впрочем, случился облом – поскольку разработка принципиально нового танка уже на первом году выпуска его предшественника – слишком дорогое удовольствие даже для СССР!).

Вот и заберём у бронетанковых войск все эти бессмысленные «парадные страшилки» Т-35А и прикинем, как сделать из них реально полезные тяжёлые (точнее, по сравнению с СУ-14, умеренно сверхтяжёлые) САУ. Благо, получив первые 10 серийных машин только в 1934 году, танкисты быстро смекнули, что их банально надули (не умышленно будем полагать!).

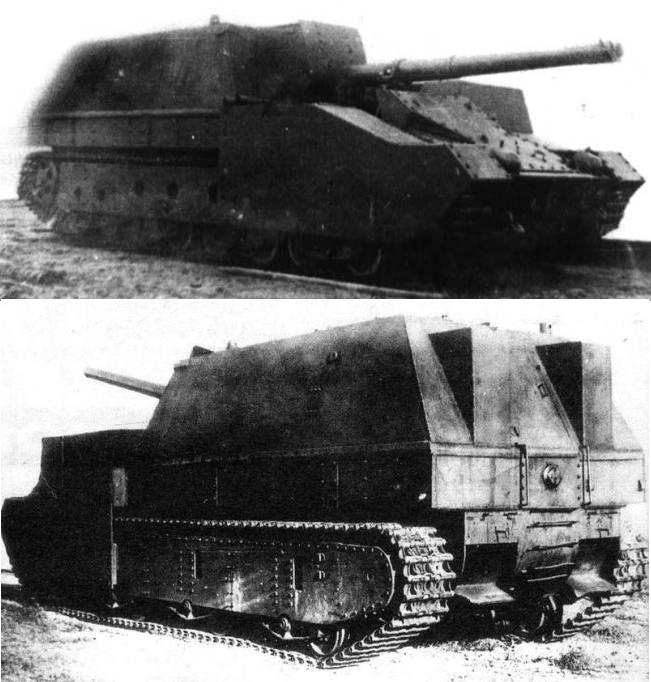

От альтернативной СУ-14 не отказываемся, но 203 мм гаубицы мало, а более тяжёлую артсистему на её шасси уже не взгромоздить. Поэтому, на исходном шасси Т-35А «ваяем» другую, более солидную САУ. Самую большую, какую оно только выдержит!

Если сопоставить массу качалки мортиры Шнейдера (7,8 т.) и вес пяти башен танка со всей их начинкой (не более 5 т.), то сравнение будет не в пользу и без того перегруженного шасси Т-35А. Соответственно, танк придётся не только освобождать от башен, но и существенно разбронировать. Ничего плохого в этом нет – у нас не штурмовое орудие и бронька нужна, сугубо противоосколочная. Демонтируем 50 и 30 мм бронеплиты с передней проекции корпуса. Заменим 20 мм броню бортов. Над боевым отделением снимем крышу. Обойдёмся 13 мм бронезащитой корпуса вкруговую (именно такую броню тогда массово изготавливали для производства лёгких танков). Плюс 8 мм коробчатый щит (или полурубка), прикрывающий артчасть спереди и частично с боков и такой же толщины бортовые экраны, прикрывающие подвеску. Естественно не забываем о достаточной жёсткости корпуса – благо в то время, на наших тонокобронных танках несущих корпусов ещё не было!

Сняв, таким образом, лишнее бронирование, мы легко компенсируем перегруз, оставшись при той же массе, которую имел Т-35А – т. е. ок. 52-53 т.

Как и на ровеснике нашей самоходной мортиры РИ СУ-14, для стрельбы добавим в конструкцию шасси механизм выключения подвески и два кормовых упора домкратного типа с гидравлическим приводом.

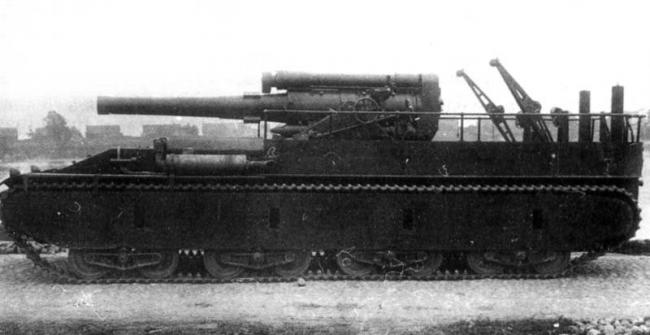

(Самоходная 280 мм мортира СУ-28.1 обр. 34 г.)

На испытания такая САУ могла бы выйти уже на рубеже 34-35 г.г.

Поскольку время раннее, очевидно, что на испытаниях эта САУ особо блестящих результатов не покажет.

Проходимость и надёжность агрегатов на уровне Т-35А – т. е. паршивенькие. Управляемость крайне тяжёлая. При использовании сугубо родной подвески, нельзя исключать её поломок при стрельбе даже с кормовыми упорами – мощность-то у 280 мм мортиры огромная, а механизм выключения подвески ещё недоработан. Да и не факт, что те самые кормовые упоры не сломаются первыми же. Кроме того, у такой САУ крайне мал возимый БК – полагаю выстрела 4 не больше, поскольку это уже тонна груза!

Военные, высказывая все эти претензии конструкторам-инженерам, как родным старательно пытались втолковать им, что САУ должна иметь хорошую проходимость, управляемость доступную не только богатырю Илье Муромцу. Должна уметь стрелять без риска разрушения подвески и прочей начинки. И стрелять долго – в тяжёлой артиллерии минимум 4 первых выстрела всегда считались сугубо пристрелочными. Ну и чтоб наверняка поразить цель, желательно иметь при себе ещё столько же! Транспортёры боеприпасов конечно хорошо, но, учитывая время, необходимое на перегрузку столь тяжёлого БК, уж лучше на них возить второй БК и перегрузку осуществлять уже снявшись с позиции – где-нить чутка подальше от того места, куда вполне вероятно вскорости прилетит «ответный гостинчик».

В общем и целом, машину одобрили, но в таком конкретном виде, скорее всего, забраковали и отправили на доработку.

Конструктора Спецмаштреста долго и старательно ломали голову, как довести её до ума и при этом соблюсти все хотелки военных.

Выход нашли один, но чертовски «креативный» – удлинить шасси ещё на одну тележку подвески. Естественно усилив все элементы подвески, поскольку чем шасси длиннее, тем хреновее у него приспособляемость к рельефу и соответственно возрастает нагрузка на каждый конкретный элемент.

Наверняка такого «креатива» ещё не было – обычно все стараются наоборот, под любым предлогом, оторвать четвёртую тележку от Т-35А, чтоб он стал легче и маневреннее, а не добавить пятую превращая тем самым танковое шасси в неуклюжий вагон на гусеницах! Но нам-то чудить никто не запрещает! Согласитесь – по сравнению со 106-тонным РИ чудовищем, любые извращения с шасси Т-35А – невинное баловство.

А теперь о плюсах и минусах.

1. Одной из главных проблем Т-35А была «острая сердечная недостаточность» – система охлаждения двигателя не справлялась, а улучшить её работу не позволял ограниченный объём МТО. Сейчас, ничто не мешает, как увеличить площадь и объём радиаторов, так и резко усилить «воздухообмен».

2. Поскольку и главный фрикцион и бортовые передачи выполнялись многодисковыми, металл по металлу, усилить их в принципе не проблема. Не факт что это вообще потребуется – в машине, которая всего на несколько тонн тяжелее 50-тонного исходного шасси, и имеющаяся трансмиссия, при качественном изготовлении и грамотной эксплуатации, возможно, будет работать удовлетворительно – не зря ведь РИ Т-35А (до всяких неизменно утяжелявших его модернизаций) мог брать подъёмы в 30 градусов (БТ-5 брал подъёмы до 32 гр), а его трансмиссию «сватали» новым танкам СМК и Т-100 масса которых в первоначальном ТЗ определялась в 60 т.!

Большой проблемой Т-35А была надёжность КПП. Но тут можно хоть имеющуюся КПП усилить (что делалось неоднократно), хоть новую смастачить – самим или заказать итальянцам с «Ансальдо», которые как раз в то время пытались впарить нам свой 90-тонный сверхтяжёлый танк.

3. Лишняя тележка подвески на относительно лёгком тонкобронном корпусе (а мы ещё и щит с экранами сделаем потоньше – 6 мм вместо 8) не только существенно увеличит грузоподъёмность шасси, но и снизит удельное давление на грунт, улучшив проходимость. Гусянки скорее всего потребуются попрочнее (нагрузки при поворотах возрастут). Но именно тогда в СССР подняли вопрос об изготовлении траков из стали Гартфильда и упрочнении пальцев токами высокой частоты. Обе эти проблемы были успешно решены.

4. Двигатель изначально использовался «стандартный» танковый М-17Т 400-500 л.с. (в зависимости от оборотов). Для «длинной» САУ этого недостаточно точно так же, как было недостаточно для Т-35А. Специально для Т-35А в РИ разработали форсированный двигатель М-17Л (один из вариантов М-17Ф) развивавший мощность 580-700 л.с. При нормально сбалансированной трансмиссии и КПП, его мощности вполне достаточно, чтоб такая САУ, без надрыва, спокойненько ехала со скоростью порядка 25 км/ч. А ей больше и не требуется – дабы арту не растрясти. Тем более, что практически ни один средний или тяжёлый арттягач с большой нагрузкой «на крюке» быстрее 25 км/ч не бегал.

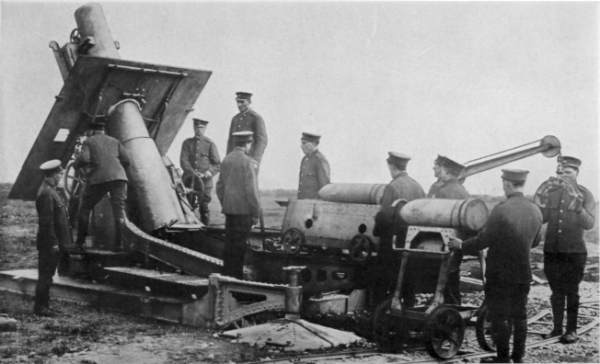

Кстати, 54 тонный Т-35А вып. 39 года с таким же мотором развивал 30 км/ч, 48-тонная СУ-14 (без брони) 32 км/ч (правда с другой трансмиссией, которой задачу добиться максимальных скоростей движения в принципе не ставили), а обвешанная 30-50 мм бронёй и потяжелевшая до 64-тонн, та же Су-14 кое как ковыляла на 22 км/ч.

(СУ-14-1 со 152 мм пушкой и 30-50 мм бронезащитой)

Учитывая, что наша САУ такой тяжёленной брони как СУ-14 на себе не катает, и вытянет тонн этак под 60, в 25 км/ч я практически уверен. Опять-таки большой внутренний объём позволяет иметь при себе солидный запас топлива.

5. Поскольку самоходка получается длинной и в целом, достаточно тяжёлой, с, соответственно её пропорциям, очень хреновой поворотливостью (что, впрочем, критично для постоянно маневрирующего танка, а не для САУ), чтоб облегчить труд механика-водителя (нагрузки на рычаги управления и в Т-35А считались уже предельными), вспомним о разработанной ещё для Танка Гроте (ТГ) пневматической системе усилителей управления. Со слов испытателей – водить тяжёлую машину с ней было одно удовольствие, хотя система работала нестабильно, прежде всего, из-за плохого качества резины в уплотнениях, что приводило к разбалансировке всей системы. Тем не менее, эту конструкцию пневмоусилителя сохранили и на прототипе Т-35, но, опять-таки из-за ненадёжности, её всё же упразднили в серийном Т-35А.

На считанных сверхтяжёлых САУ, мы вполне можем себе позволить и довести до ума (благо качество неопрена росло с каждым годом) и даже продублировать ради надёжности эту роскошь!

Более того. Каждому, даже не специалисту, с первого взгляда очевидно, что при такой длине шасси, у машины будет очень большой радиус поворота (если конечно гусли не мучить работой враздрай), не говоря уже о развороте. Так может её и не разворачивать лишний раз вовсе? При наличии пневмосистемы, нет ничего проще, как сделать дублирующий, кормовой пост управления машиной. Очень полезно окажется в тех же Карельских лесах. Вывернули на более-менее удобную полянку, отстрелялись и потихоньку, задним ходом, домой…

6. Теперь, о главном – о том, для чего эта САУ собственно и задумывалась – о стрельбе.

Поскольку шасси теперь длинное, упоры в корме корпуса уже не столь эффективны. При ведении огня на больших углах возвышения почти бессмысленны (подвеска выключаемая, так что база не козлит), а при настильной стрельбе высок риск их поломки. Поэтому, вместо двух кормовых упоров, введём опускаемый на грунт один мощный упор-поддон, выдвигаемый прямо под артсистемой. Это и стабильность всей системе обеспечит и корпус от лишних деформаций убережёт.

Но, мы можем пойти и ещё дальше! Введём эффективный дульный тормоз и, если условия позволяют внезапно для противника приблизиться к его позициям близко настолько, что можно вести огонь уменьшенными зарядами – будем стрелять прямо с шасси (благо оно у нас, безусловно, усиленное по сравнению с обычным танковым и механизм выключения подвески при стрельбе до ума уже доведён), не тратя драгоценное время на возню с поддоном (ведь его тоже не тупо в грязь под корпусом втаптывают, а плавненько опускают на хоть какоенить укрепление – скажем, в виде банальных деревянных брусьев, а это время!).

7. Дополнительный внутренний объём и дополнительная грузоподъёмность шасси позволят увеличить возимый БК минимум вдвое – как раз то, что нужно военным. Плюс появится возможность существенно механизировать и процесс заряжания – масса снаряда-то не шуточная. В этой мортире использовались два вида «особо мощных» снарядов «средненький» массой ок. 250 кг и «тяжёлый» весом 286 кг. Причём в СССР 30-х снаряды не выпускались – в ПМВ их было получено от союзников много, на все предвоенные годы хватило, а на рубеже 30-40-х, и мортира Шнейдера и новая 280 мм мортиры Бр-5 обеспечивались несколькими типами боеприпасов, большинство из которых были разработаны ещё до революции. Кстати, при царе-батюшке, мортиру успешно испытывали стрельбой фугасными бомбами массой от 300 до 346 кг!

Дальнобойность для мортиры, и на конец 30-х вполне приемлемая: фугасным снарядом массой 286 кг – 6700 м, бетонобоем массой 246 кг – 7360 м, старыми русскими или французскими стальными гранатами массой от 200 до 213 кг – от 7860 до 11 000 м. Не зря эту артсистему в некоторых источниках называют не мортирой, а гаубицей. Новая 280 мм мортира Бр-5 имела дальнобойность схожую (максимальная 10950).

Кстати, скорострельность у мортиры Шнейдера была в несколько раз выше, чем у новой Бр-5 и достигала выстрела в минуту.

Вот такая машинюга в итоге получается! Сухопутный линкор, «туды его в качель»!

Да, машина длиннющая, да, с ужасной поворотливостью, да, относительно тяжёлая. Но зато, она может быть полностью отработана уже к 36-му (назову-ка я её СУ-28) и в период с 36 по 38 г.г. для РККА запросто могут быть выпущены 12 самоходок (танков Т-35А в эти же годы в РИ выпустили 36 штук). 9 САУ в отдельном полку САУ особой мощности состоящем из 3 батарей по 3 машины. Ещё 3 САУ – резерв при какойнить солидной учебной части. На «крайний случай» навроде Зимней войны вполне достаточно в довесок к буксируемой артиллерии.

Для того же полка, не плохо сделать и хотя бы пару невооружённых машин – эвакуаторов на подобном шасси. Можно даже на укороченном до 4 или даже 3 тележек (как у АИ СУ-14).

Безусловно, необходимо предусмотреть заранее и машину обеспечения. Естественно гусеничную, с аналогичной проходимостью, которая будет не только нести на себе (плюс прицеп) второй БК, но так же будет оборудована бульдозерным отвалом для оперативного оборудования позиции и, в качестве вооружения нести какиенить лёгкие средства ПВО. «Коминтерн» на эту роль вполне подойдёт.

Не буду утверждать, но возможно, с таким «аргументом» у РККА было бы чутка побольше шансов взломать Линию Маннергейма раньше и с меньшими потерями. Ведь широко используемые в Зимней войне 203 мм гаубицы, т. н. ДОТы «миллионники» не пробивали даже прямым попаданием, а большая часть 280 мм мортир (18 мортир Шнейдера и 4 новые Бр-5) которые пыталась использовать РККА, показать себя так и не смогли – часть до места действия просто не доехала из-за многочисленных поломок повозок, часть не смогли или не решились развернуть на наиболее оптимальной дистанции.

(Специальная повозка для ствола 280 мм мортиры)

Соответственно и использовали их не так как нужно – вместо того чтоб концентрировать на решающих участках для подавления ДОТов, вокруг которых строилась вся оборона УРа, из них вели почти бессмысленный беглый огонь по площадям днём, и т. н. беспокоящий огонь (для чего обычно используют пушки, гаубицы или даже миномёты) ночью. Это говорит только о том, что малоподвижные буксируемые мортиры, в тех условиях, невозможно было использовать по их прямому назначению. А ведь 280 мм мортиры Шнейдера, наряду с 203 мм гаубицами Виккерса, отлично показали себя под Перемышлем в ПМВ.

Ещё фото 280 мм мортиры Шнейдера.

(Фото ПМВ)

(Фрицы использующие эти мортиры на Восточном фронте во ВМВ)

Маловато будет. Можно побольше текста ? Хотя бы АИ какую-нибудь коротенькую можно было добавить.

Принимая во внимание сотрудничество СССР и Италии в вопросах военно-морского строительства с 1925 по 1936 г.г. вполне возможно.

Правда нужно иметь ввиду, что в реальной истории итало-советское коммерческое соглашение 1931 года ограничивало закупки Советского Союза для нужд своих военно-морских сил суммой 5 миллионов долларов, или 25 процентов от общего количества советских заказов. Точно не помню, но если мне память не изменяет, это ограничение было связанно с национальным законодательством Италии (надо уточнить). Но для разумной и интересной альтернативы возможность тут есть. Желаю успехов!

Уже думал по этому поводу. Как дата «развод и девичья фамилия» этак 1 сентября 1936 года.

Почтенный коллега! Всё правильно, конечно, но для АИ хотелось бы материала побольше.

Тихо, граждане, Чапай думать будет… там куча смайликов…

И зачем, если в корветы можно дальше Ураганы развивать.

Не стоит. Ураган — плохой корабль.

А кто мешает сделать хороший, компутер усё стерпит.