У меня в постах часто бывают перекрестные ссылки, вот я добрался еще до одного аппарата – палубного винтокрыла Ка-24. Впрочем, тут сразу 4 альтернативных аппарата. Картинок как всегда много.

Винтокрылые аппараты стали применятся в российском флоте еще с 1939 года ими стали палубные автожиры А-16, вслед за ними на палубах наших кораблей появились сначала американские вертолеты Сикорского R-5, потом и отечественные машины Камова и Миля. К началу 60-х винтокрылые машины стали привычным явлением, но моряков не устраивала скорость и дальность вертолетов. Тогда и появилась идея оснастить корабли более скоростными транспортными аппаратами вертикального взлета и посадки, тем более это был своего рода тренд того времени.

Первоначально технический комитет министерства обороны при выработки технического задания (тогда еще общего и для армии и для флота), пошло по пути гулять, так гулять. В задании были заложены скорость не менее 500 км/ч, вес груза 3 т. при дальности в 2000 км. Посмотрев на эти требования, специалисты прямо сказали, что построить это может и можно, но стоимость с надежность будут находиться очень далеко от идеального значения. Это понимали армейцы, как и представители ВВС которые потеряли интерес к подобной машине поскольку в любом случае они уступали бы обычным вертолетам и самолетам. Флот у которому для корабельного базирования требовались возможности вертикального взлета и посадки был более настойчив, тем более планировалось что на базе изначальной транспортной модификации создать машину ПЛО и ДРЛО. В итоге решились на снижения требований.

Окончательное техническое задание от июня 1961 г. было достаточно скромным, планировалось что аппарат будет развивать крейсерскую скорость в 350 км/ч с грузом в 2000 кг при дальности в 700 км с 5-ти минутным зависанием в середине пути. Отдельно указывалось на относительную компактность для размещение на авианосце, в остальном была полная свобода выбора, первые летные экземпляры должны были выйти на испытания к концу 1962.

В мае 1960 тех задание было разослано всем ОКБ которые занимались вертолетной тематикой- ОКБ Братухина, Миля, Камова, Яковлева и впервые официально объединению «Сикорский». Был еще один участник ОКБ имени Григоровича, который никогда этим не занималось и принимать участие в конкурсе в принципе не должен был, но главный заказчик в лице технического комитета флота все же послал тактико-техническое задание и туда

Уже в июле поступили первые отказы, ОКБ Миля отказалось в связи с загруженностью сразу несколькими проектами и технической сложностью. Яковлев прямо не сказал нет и даже предоставил проект реактивно СВПП с 4 подъемно-маршевыми двигателями, но обозначил сроки сдачи только к 1969 после отладки всех систем на прототипе которым оказался будущий Як-36.

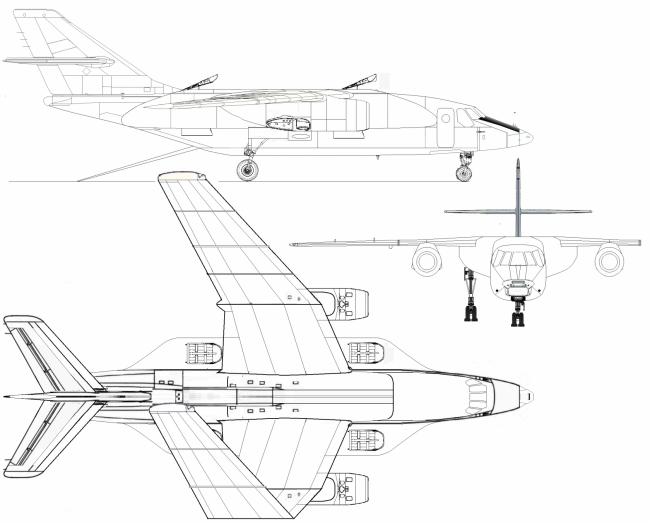

Оставшиеся начали работу, у всех был разный подход. Группа вновь под руководством И.П. Братухина, предложила уменьшенный вариант конвертоплана проекта 1956 года. Для обеспечения вертикального взлета и посадки в сочетании с большой скоростью крейсерского полета была предложена схема СВВП с соосными воздушными винтами. При взлете и посадке они должны были поворачиваться на 90 градусов вместе с крылом. Конструкция СВВП являлась типовой для того времени. Поворотное крыло выбрали малого удлинения — чтобы вся его поверхность располагалась в потоке от воздушных винтов. Тем самым уменьшалась возможность срыва потока на больших углах атаки, что особенно важно на переходных режимах. Силовая установка состояла из двух модернизированных двигателей АИ-20 мощностью в 5000 л.с. Это обеспечивало бы транспортировку груза весом 2,5 т при крейсерской скорости 700км/ч и дальности 1250км. Расчетная взлетная масса СВВП равнялась 15 тоннам. Но кропотливая работа, несмотря на имевший теоретический задел продвигалась очень медленно, поскольку в тоже время у Братухина пытались довести до ума СВВП Бр-22. К 1964 был создан только сверхлегкий одноместный опытный аппарат (в РИ вариант МАИ X-3 с крылом и другими доработками) при посредничестве МАИ. Наиболее тонким местом с точки зрения управляемости машины, оказались моменты перехода. Да и сам аппарат отличался сложностью, в результате транспортная машина так и не была создана. Еще один проект предложили в ОКБ Бартини, но концепция корабельного гидросамолета с возможностью ВВП, да еще и недостаточно вместительная была сыра и даже сам проект смогли довести до ума только ближе к 1969.

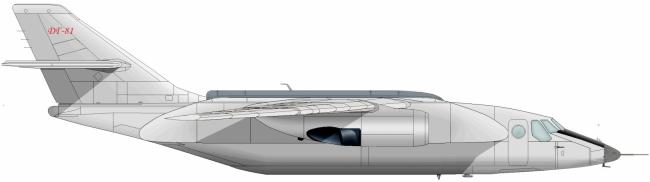

В отличие от Братухина ОКБ им. Григоровича свой транспортный СВВП ДГ-81 все-таки создало. Северский изначально планировал свою машину чисто реактивной, руководителем проекта стал приглашенный Евгений Михайлович Глухарев который в 40-50-х годах работал в на фирме Сикорского. Силовую установку должны были составить 2 подъемно-маршевых двигателя в гондолах под крылом, в дополнение к ним были установлены еще 4 подъемных-двигателя по два с каждого борта перед и за крылом. От ДГ-76 взяли носовая часть фюзеляжа и крыло с горизонтальным оперением, вертикально практически полностью соответствовало среднемагистральному ДГ-78. Новыми были грузовая кабина и хвостовая часть с рампой. Проект был утвержден уже в мае 1962 года, а к ноябрю следующего благодаря применению серийных узлов был построен летающий экземпляр, но подвели двигателисты, поскольку заявленные ПМД РД-27-300 и подъемные РД-36-35 были получены только в апрелю 1967. До их получения самолет выполнил серию полетов с разбегом с обычными Д-20 которые больших проблем не выявили.

Первый полный цикл самолет провел в августе 1968 года, к этому времени контракт с Глухоревым был разорван по настоянию спецслужб и он вернулся в США, где участвовал в лунной программе. Испытания длились до 1971 года которые, показали, самолет не может выполнить все требования конкурса даже 8 – летней давности, дальность с 2000 кг. груза при вертикальном взлете и посадке составляла всего 500 км, правда при коротком разбеге она увеличивалась до 680 км. Кроме того из трех построенных экземпляров два было потеряно при взлете и посадке. В 1977 году проект пытались возродить, для использования в качестве «летающих танкеров» для дозаправки СВВП Як-38, у которых была мягко говоря недостаточная дальность, но от идеи в итоге отказались.

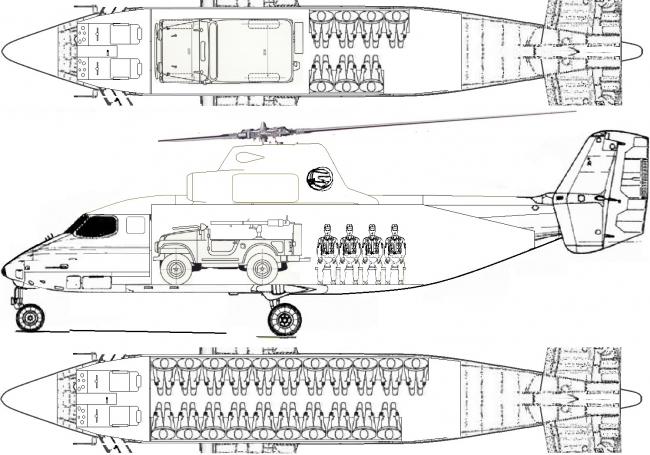

Схема транспортного СВВП ДГ-81

Опытный экземпляр самолета ДГ-81, 1968 г.

Что касается машины Сикорского, то он пошел по пути меньшего сопротивления. Ранее его в военном ведомстве не сильно жаловали, единственной крупной поставкой была партия из 17 вертолетов R-5, которые собирали на заводе в Ростове из деталей, поставляемых из США. Начиная с 1951 года ситуация усугубилась введением ограничений с американской стороны на поставку вертолетов военного назначения, и в итоге фирма «Сикорский Россия» выполняла только заказы на производство легких самолетов собственной конструкции и поставку немногочисленных партий упрощенных гражданских вертолетов. Однако в 1961 году филиал в соответствии с новой экономической реформой стал самостоятельным подразделением и частично выпал из ограничений. В то же время был создан полностью локализованный увеличенный вариант S-62 под двигатель АИ-24В, в России имел обозначение С-63. Он участвовал в конкурсе на военно-транспортный вертолет для армии, но проиграл машине Миля Ми-8, однако поскольку такие машины были нужны для гражданских нужд, а Ми-8 в основном уходили в вооруженные силы, он выпускался небольшими партиями в том числе и на экспорт. Таким образом, у фирмы уже была готовая машина, осталось только привести ее в соответствие с условиями конкурса.

Новая модификация включала измененную нижнюю часть фюзеляжа, увеличенные киль и хвостовой стабилизатор, силовая установка получила два ГТД ТВ-117. Кроме того, вертолет получил крыло, на котором были установлены два вспомогательных реактивных двигателя Р19-300 тягой по 1200 кгс. При их включении вертолет достигал скорости в 367 км/ч, а при загрузке в 2 т и дополнительном топливе легко летал на расстояние в 1100 км. Машина с индексом С-63Ф в принципе устраивала моряков, но все же по ряду характеристик, в частности крейсерской скорости (без включения ТРД она составляла 280 км/ч, а при работе ускорителей дальность падала до 550 км) она проигрывала машине Камова. К тому же её конструкция не предусматривала загрузку крупногабаритных грузов.

Скоростной вертолет с комбинированной силовой установкой С-63Ф

Николай Ильич Камов подошел к работе, имея за плечами опыт постройки тяжелого винтокрыла Ка-22, который в итоге проиграл конкурс Милевскому Ми-6. Одной из причин проигрыша была сложность машины и несовершенство системы передачи мощности двигателей с тянущих винтов на ротор и обратно. Впрочем, работы над средним палубным винтокрылом Ка-24 шли какое-то время параллельно, и надо заметить, что многие проблемы все-таки удалось решить – это позволило принять машину на вооружение.

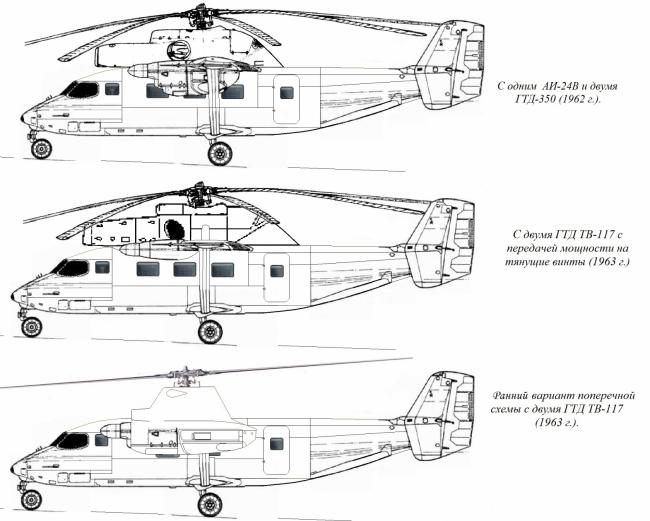

Первоначально прорабатывали три варианта компоновки. Первый был задуман по одновинтовой схеме, с тремя двигателями – одним АИ-24В для привода пятилопастного несущего винта диаметром в 18 метров и двумя ТВД мощностью по 750 л.с. с тянущими винтами на концах крыла. Второй вариант подразумевал установку двух ГТД ТВ-117 с передачей мощности на тянущие винты. Парировать реактивный момент в обоих случаях планировали с помощью тех же тянущих винтов. Правда, такая схема имела множество недостатков – асимметрия схемы, усложняющая балансировку и управление; в три (!) раза бóльшие, чем при классической одновинтовой схеме, затраты мощности на привод рулевого винта (достигавшие 35%). Для обеспечения путевой балансировки на винтокрыле пришлось бы увеличить площадь вертикального оперения. В итоге вернулись к отработанной схеме Ка-22.

Эволюция компоновки винтокрыла Ка-24

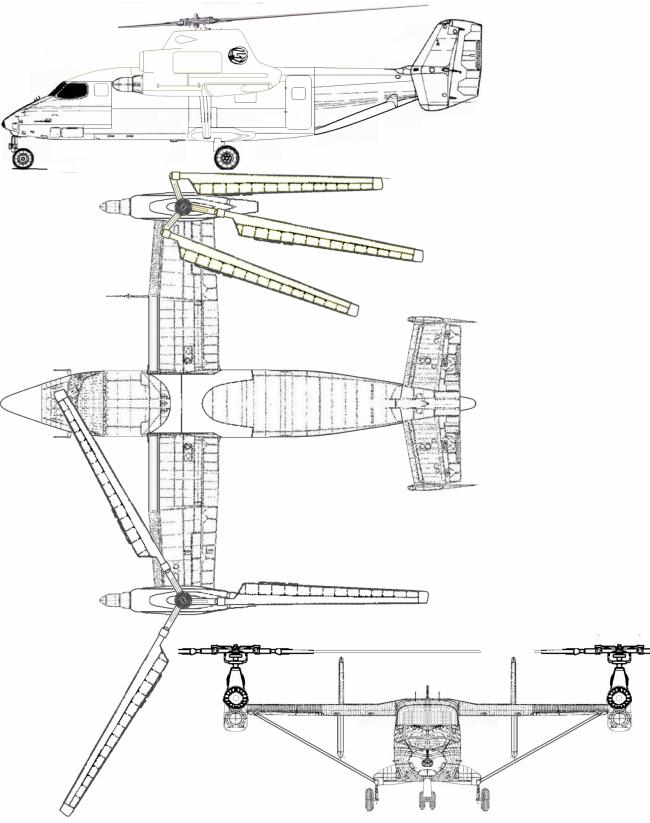

Как и старший брат Ка-22, палубный винтокрыл представлял собой комбинированный летательный аппарат поперечной схемы с двумя несущими винтами на концах консолей крыла, связанными между собой синхронизационным валом, и двумя тянущими винтами. Силовая установка была представлена двумя двигателями ТВ-117В, они располагались в гондолах вместе с винтами. Несущие винты были трехлопастными, до радиуса 0,7 лопасть была прямоугольной и сужалась только на конце, для хранения на корабле лопасти складывались. Крыло высокорасположенное, прямое, размещено в верхней части фюзеляжа и снабжено закрылками и элеронами, отклоняющимися на 90° при взлете и посадке для уменьшения потерь тяги при обдувке крыла потоком от несущих винтов. В крейсерском полете крыло создает 90% подъемной силы. Фюзеляж – типа полумонокок, для уменьшения высоты аппарата вертикальное оперение сделали двухкилевым в отличие от обычного однокилевого на Ка-22. Шасси трехопорное, на первых двух экземплярах неубирающееся, со сдвоенными колесами на передней стойке; главные опоры крепятся к нижнему крылышку, к которому крепились также профилированные подкосы, которые соединялись с мотогондолами. Начиная с третьего экземпляра шасси стало убирающимся; для этого пилоны были превращены в развитые гондолы, в которые убирались главные стойки, колея составила 3,7 м.

Схема палубного варианта Ка-24

Особое внимание было уделено размещению полезной нагрузки. Грузовая кабина размером 6,25×2×1,85 м могла вместить 21 военнослужащего либо груз массой до 2500 кг. Наличие хвостового грузового люка с трапом и бортового погрузочного устройства (кран-балки с ручным приводом грузоподъемностью 500 кг) позволяет производить быструю погрузку и выгрузку различных грузов и обеспечивает независимость винтокрыла от аэродромных средств обслуживания. Допускалась загрузка и легкого автотранспорта, а также артсистем. В дополнение к заднему грузовому люку существовала дверь по левому борту, ее применяли в обычных условиях, при десантировании или работе с лебедкой при спасательных операциях.

Вариант размещения полезной нагрузки в виде МЗМА-415ДС с 82-мм безоткатным орудием плюс 7 человек десанта и 21 десантника.

Первый полет новый винтокрыл совершил в апреле 1964 года, а в течении трех месяцев полетели все 3 предсерийных экземпляра, уже в ноябре на первой машине был установлен мировой рекорд скорости для данного класса в 389 км/ч, он был побит только в следующем веке. Испытания в отличие от Ка-22 прошли без осложнений и уже в августе 1965 со стороны ВМФ был выдан заказ на первые 8 машин в транспортно-десантном варианте. А в феврале 1966 они были официально приняты на вооружение. Одновременно начались работы по винтокрылам ПЛО и ДРЛО, однако от строительства опытных экземпляров пока воздержались, что бы получить все представление об особенностях эксплуатации.

Первым и, как оказалось, единственным постоянным носителем для винтокрылов стал авианесущий крейсер «Победа». По задумке все четыре винтокрыла, которые удалось впихнуть в ангар «Победы» (за счет отказа от 8 входящих в состав авиагруппы Ка-20 планировали разместить еще два), должны были осуществлять переброску роты морской пехоты с тяжелым вооружением для захвата плацдарма на побережье, осуществлять поддержку с воздуха должны были восемь Ла-19бис. В реальности же эксплуатация винтокрылов была сущим кошмаром для палубной команды: подъем из ангара был возможен только бортовым лифтом, при этом было необходимо точное позиционирование его при размещении. Несоблюдение этого условия уже через неделю после начала эксплуатации сократило авиагруппу на один аппарат – при подъеме машина сместилась, и обрезом палубы ей снесло правую мотогондолу. К таким «бытовым» мелочам добавились и технические неполадки. 18 октября при посадке у первого серийного экземпляра разрушился редуктор синхронизатора и лопасти схлестнулись; аппарат упал всего в 20 метрах от корабля. Это заставило прекратить полеты на 3 месяца, пока в ОКБ разбирались с проблемой.

Ка-24 из состава авиакрыла авианосца «Победа», ТОФ, 1966 г.

На тяжелых авианосцах количество винтокрылов никогда не было больше двух, притом на более легкой «Славе» их даже не испытывали. Среди не авианесущих кораблей в составе постоянной авиагруппы он был только на старом тяжелом крейсере «Дмитрий Донской» – правда, тоже недолго. Планировалось, также, что Ка-24 станет основным для крейсеров-вертолетоносцев типа «Москва», но вскоре от этой идеи отказались, поскольку иметь 14 более легких Ка-20 было предпочтительней, чем 5 громоздких и сложных в эксплуатации винтокрылов. К тому же пришлось бы серьезно увеличивать самолетоподъемники. В ОКБ Камова предпринимались попытки уменьшить габаритные размеры за счет поворота крыла с мотогондолами на 45 градусов при хранении, но это в разы усложняло машину и снижало и без того не идеальную надежность.

Последним аккордом палубного применения в составе ВМФ стали учения сентября 1968 года «Восток-68» когда 4 Ка-24 и 6 Ка-20 из состава авиагруппы «Победы» перебросили роту морских пехотинцев с двумя внедорожниками и установками ЗУ-23-2 на расстояние 100 миль, где они заняли плацдарм на побережье. Впрочем, к этому времени их судьба уже была предрешена: в январе 1969 г. винтокрылы официально изъяли из состава авиагрупп, заменив их палубными транспортно-боевыми вертолетами Сикорского С-63ТБ – теми самыми, на базе которого строился скоростной вертолет, который проиграл Ка-24. В отличие от винтокрыла «Сикорский» был почти в два раза меньше, имея складывающиеся хвостовую балку и четырёхлопастный винт. Кроме того, неся всего на 5 десантников меньше, машина Игоря Ивановича также могла применять для поддержки десанта НУРС и контейнеры со стрелковым вооружением. Вплоть до принятия на вооружение Ка-29 он оставался основным вертолетом морской пехоты России, а оставшиеся в составе ВМФ 10 винтокрылов еще в течение 10 лет использовались для транспортных и поисково-спасательных операций, пока окончательно не выработали ресурс.

Палубный транспортно-боевой вертолет объединения «Сикорский Россия» С-63ТБ

Кроме военно-морского флота Ка-24 поставлялся еще двум госструктурам. Первым госзаказчиком на этот аппарат стал корпус пограничной стражи, но они ограничились 7 машинами, которые использовали до 1980 г. для снабжения отдаленных застав главным образом на Дальнем Востоке. Еще 8 машин получила полярная авиация, притом география их использования была более обширная, да и машины отличались от флотских. Модификация Ка-24А (арктический) имела неубирающиеся шасси, как у предсерийных экземпляров, и допускала установку лыж. В фюзеляже были установлены два дополнительных бака на 1500 литров топлива, что подняло дальность до 1600 км. Их использовали до конца 70-х как для обслуживания объектов СМП, так и в качестве ледовых разведчиков, в том числе на атомном ледоколе «Петр Великий» (РИ-«Ленин») и на дизель-электроходах «Федот Попов» и «Герасим Анкидинов» (РИ – недостроенные ледоколы типа «Киров»). Один из Ка-24А появился и на Южном полюсе, его доставил ДЭ «Обь» в октябре 1971 года. Рассчитывали, что он будет обеспечивать связь с наземными экспедициями, но надежды не оправдались: сложная трансмиссия без постоянного обслуживания на специализированных предприятиях не вынесла условий Антарктики, и в марте он потерпел аварию при взлете на станции Мирный.

Всего для госструктур с 1965 по 1968 г.г. было выпущено 30 машин, из которых было потеряно в различных происшествиях 6 экземпляров. Завод в Улан-Удэ был готов продолжить выпуск, но заказов со стороны государства не последовало. Чтобы спасти положение, было решено на уровне правительства предложить Ка-24 гражданским операторам. В то время в составе управления ГА кроме «Аэрофлота» было зарегистрировано 7 авиакомпаний, но фактически до 1964 г. все они были региональными подразделениями национального перевозчика «Аэрофлот». Тем не менее в середине 60-х годов правительство отпустило вожжи, и АК «Добролет», «Урал», «Сибирь», «Байкал», «Якутия», «ДальАвиа» и «Кавказ», преобразованные в АО, вместо системы лизинга, в результате которого воздушные суда оставались в составе «Аэрофлота», получили возможность закупать часть воздушных судов в собственность. Первым типом таких ЛА и стал Ка-24, при том он отличался от машин, которые предлагали силовым структурам.

Винтокрыл Ка-24П получил 6 рядов кресел по схеме 2+1, в хвостовой части оборудовали санузел. Все-таки, несмотря на относительно низкую цену и субсидирование закупок со стороны государства, машина, так сказать, «не пошла». Четыре винтокрыла закупила АК «Якутия», которая отвечала за воздушное сообщение непосредственно в Якутии, а также на Чукотке и Камчатке. Еще 5 приобрела авиакомпания «Сибирь» с зоной ответственности Западная Сибирь. В обоих случаях аппараты применялись для связи с отдаленными поселками и разведывательными партиями (правда, фактически на регулярной основе) до 1975 года, когда после двух катастроф запретили их использование в качестве пассажирских. Впрочем, это не сильно повлияло на деятельность авиаперевозчиков: дело в том, что на винтокрылах поставила крест не только сложность конструкции, но и сами условия, в которых он создавался. Какое-то время Ка-24 использовали для эпизодических грузовых перевозок, а к 1981 году в летающем состоянии не осталось ни одного.

Ка-24П авиакомпании «Якутия», 1972 г.

Модификация | Ка-24 |

Размах крыла, м | 13,2 |

Диаметр главного винта, м | 15,2 |

Длина,м | 14,75 |

Высота ,м | 4,85 |

Площадь крыла, м² | 20,5 |

Масса, кг | |

• пустого | 6200 |

| • нормальная взлетная | 9700 |

| • максимальная взлетная | 10 500 |

Тип двигателя | ТВ2-117 |

Мощность, л.с. | 2×1500 |

| Максимальная скорость, км/ч | 380 |

| Крейсерская скорость, км/ч | 335 |

Дальность, км | 700–1150 |

Практический потолок, м | 4250 |

Статический потолок, м | 3500 |

Экипаж, чел | 2 |

Полезная нагрузка: | 21 солдат или 10 носилок с 2 сопровождающими |