Оптимальная схема бронирования линкоров Второй мировой

В избранноеВ избранномRemoved 11

В этой статье я попробую определить оптимальную систему бронирования для разрабатываемых коллегами альтернативных линкоров времен второй мировой войны. Хочу предупредить Вас, уважаемые коллеги, когда идея данной статьи зародилась в моей голове, у меня было много вопросов по системам бронирования линкоров тех времен. Для получения ответов я предпринял довольно нехилые изыскания по этому вопросу. Как это обычно бывает, к концу изысканий вопросов стало еще больше, чем их было в начале! Поэтому все, что я пишу — есть глубокое ИМХО – и я буду благодарен за любую конструктивную критику моих выкладок. Давайте искать истину вместе !

Задача, надо сказать, совершенно нетривиальная. Архисложно подобрать бронирование на все случаи жизни – дело в том, что линкор как предельная артиллерийская система войны на море, решал множество задач и, соответственно, подвергался воздействию всего спектра средств поражения тех времен. Перед проектировщиками стояла совершенно неблагодарная задача – обеспечить боевую устойчивость линкоров невзирая на многочисленные попадания бомб, торпед и тяжелых снарядов противника.

Для этого конструкторы проводили многочисленные расчеты и натурные опыты в поисках оптимального сочетания видов, толщин и расположения брони. И, разумеется, тут же выяснилось, что решений «на все случаи жизни» попросту не существует – ЛЮБОЕ решение дающее преимущество в одной боевой ситуации оборачивалось недостатком при других обстоятельствах. Ниже я приведу основные «развилки» с которыми сталкивались проектировщики.

Бронепояс – внешний или внутренний ?

Преимущества размещения бронепояса внутри корпуса вроде бы очевидны. Во первых, это повышает уровень вертикальной защиты в целом – снаряду, перед тем как ударить в броню, предстоит пробить энное количество стальных корпусных конструкций. Которые могут сбить «макаровский наконечник», что приведет к существенному падению бронепробиваемости снаряда (до трети). Во вторых – если верхняя кромка бронепояса находится внутри корпуса – пусть ненамного, но сокращается площадь бронепалубы – а это ОЧЕНЬ существенная экономия веса. И в третьих — известное упрощение изготовления броневых плит (не надо строго повторять обводы корпуса, как это нужно делать при установке внешнего бронепояса). С точки зрения артиллерийской дуэли ЛК с себе подобными – вроде бы оптимальное решение.

Но именно что «вроде бы». Начнем сначала – повышенная бронестойкость. Этот миф имеет свое начало в работах Натана Окуна – американца, работающего программистом систем управления ВМФ США Но перед тем, как перейти к разбору его работ, позволю себе маленький ликбез.

Что такое – макаровский наконечник (точнее, макаровский колпачок)? Его придумал адмирал Макаров еще в конце 19 в. Это наконечник из мягкой нелегированной стали, которая сплющивалась при ударе, одновременно заставляя твердый верхний слой брони трескаться. Вслед за этим твёрдая основная часть бронебойного снаряда легко пробивала нижние слои брони — значительно менее твердые (почему броня имеет неоднородную твердость – см ниже). Не будет этого наконечника – снаряд может попросту расколоться в процессе «преодолевания» брони и не пробьет броню вообще, либо проникнет за броню только в форме осколков. Но очевидно, что если снаряд встретится с разнесенной броней – наконечник «истратит себя» на первую преграду и выйдет ко второй со значительно сниженной бронепробиваемостью. Вот поэтому у кораблестроителей (да и не только у них) возникает естественное желание – разнести броню. Но делать это имеет смысл только в том случае, если первый слой брони имеет толщину, гарантированно снимающую наконечник.

Так вот, Окун, ссылаясь на послевоенные испытания английских, французских и американских снарядов утверждает, что для снятия наконечника достаточно толщины брони, равной 0,08 (8%) калибра бронебойного снаряда. Т.е., например, для того, чтобы обезглавить 460 мм японский АРС достаточно всего лишь 36,8 мм броневой стали – что более чем нормально для корпусных конструкций (этот показатель у ЛК «Айова» достигал 38 мм). Соответственно, по мнению Окуна, размещение броневого пояса внутри придавало тому стойкость не менее чем на 30% большую, чем у внешнего бронепояса. Данный миф широко растиражирован печатью и повторяется в трудах известных исследователей.

И, тем не менее, это всего лишь миф. Да, выкладки Окуна действительно базируются на фактических данных испытаний снарядов. Но! ТАНКОВЫХ снарядов!!. Для них показатель 8% от калибра действительно верен. А вот для крупнокалиберных АРСов этот показатель существенно выше. Испытания 380 мм снаряда Бисмарка показали, что разрушение макаровского колпачка ВОЗМОЖНО (но не гарантировано) начиная с толщины преграды в 12% от калибра снаряда. А это уже 45,6 мм. Т.е. защита той же «Айовы» совершенно не имела шансов снять наконечник не то, что снарядов Ямато, но даже и снарядов «Бисмарка». Поэтому, в своих более поздних работах Окун последовательно повысил данный показатель сначала до 12%, потом – до 14-17% и, в конце концов – до 25% — толщина броневой стали/гомогенной брони при которой макаровский колпачок снимается ГАРАНТИРОВАННО.

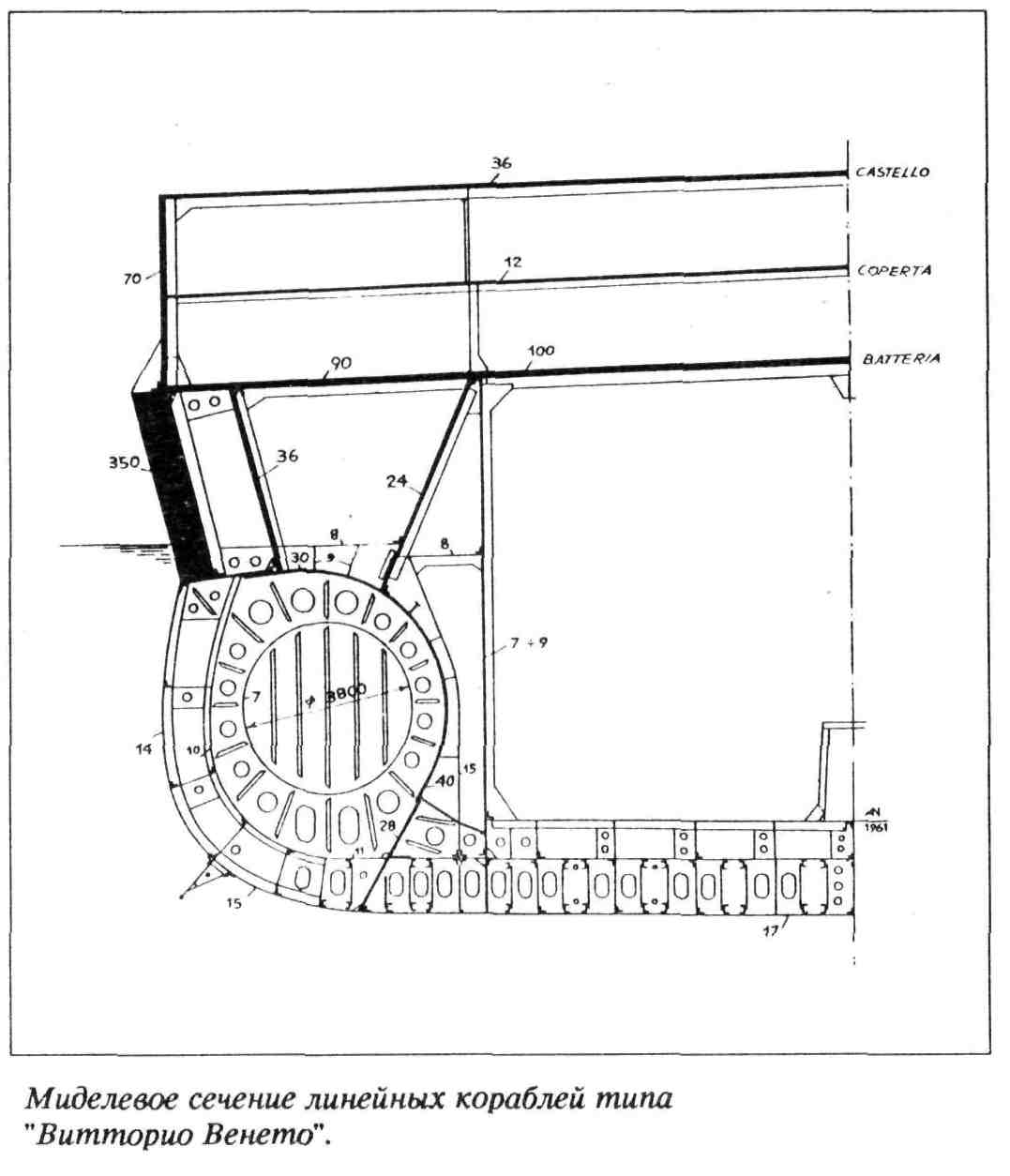

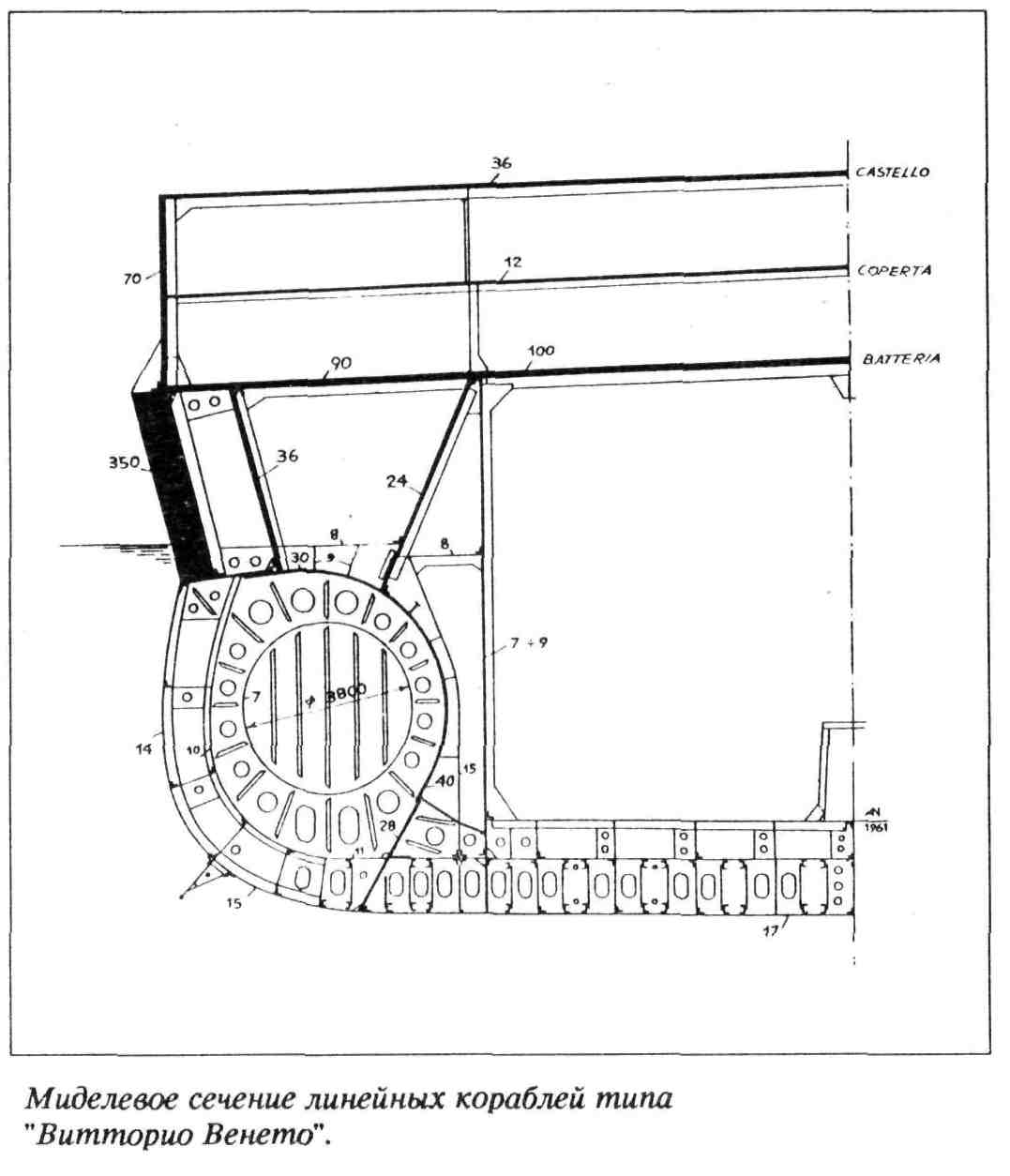

Иными словами, для гарантированного снятия наконечников 356-460 мм снарядов линкоров ВМВ снаряда необходимо от 89-115 мм броневой стали (гомогенной брони), хотя некоторый шанс снять этот самый наконечник возникает уже на толщинах от 50 до 64,5 мм. Единственный линкор ВМВ, который имел по настоящему разнесенное бронирование- итальянский «Литторио», который имел первый пояс брони в 70 мм толщиной, да еще на 10 мм подкладке особо прочной стали. К эффективности такой защиты мы вернемся чуть позже. Соответственно, у всех прочих линкоров ВМВ, имевших внутренний бронепояс, никаких существенных плюсов к защите относительно ЛК с внешним бронепоясом той же толщины не было.

Что касается упрощения производства бронеплит – оно было не столь уж существенно, да и более чем компенсировалось технической сложностью установки бронепояса внутри корабля.

К тому же, с точки зрения боевой устойчивости в целом внутренний бронепояс совершенно неоптимален. Даже незначительные повреждения (снаряды малого калибра, разорвавшаяся рядом с бортом авиабомба) неизбежно приводят к повреждениям корпуса и, пускай незначительным, затоплениям ПТЗ – а значит – к неизбежному ремонту по возвращении в базу. От которого избавлены ЛК с внешним бронепоясом. Во времена ВМВ нередко бывали случаи, когда выпущенная по ЛК торпеда в силу каких-либо причин попадала под самую ватерлинию. В этом случае обширные повреждения ПТЗ линкору с внутренним бронепоясом гарантированы, в то время как линкоры с внешним бронепоясом отделывались, как правило, «легким испугом».

Так что не будет ошибкой констатировать, что внутренний бронепояс имеет одно-единственное преимущество – если его верхняя кромка не «выходит наружу», а располагается внутри корпуса, то он позволяет сократить площадь основной бронепалубы (которая, как правило, опиралась на его верхнюю кромку). Но такое решение сокращает ширину цитадели – с очевидно-негативными последствиями для остойчивости.

«Итожа говоренное» делаем выбор – на нашем перспективном линкоре бронепояс должен быть внешним и только внешним.

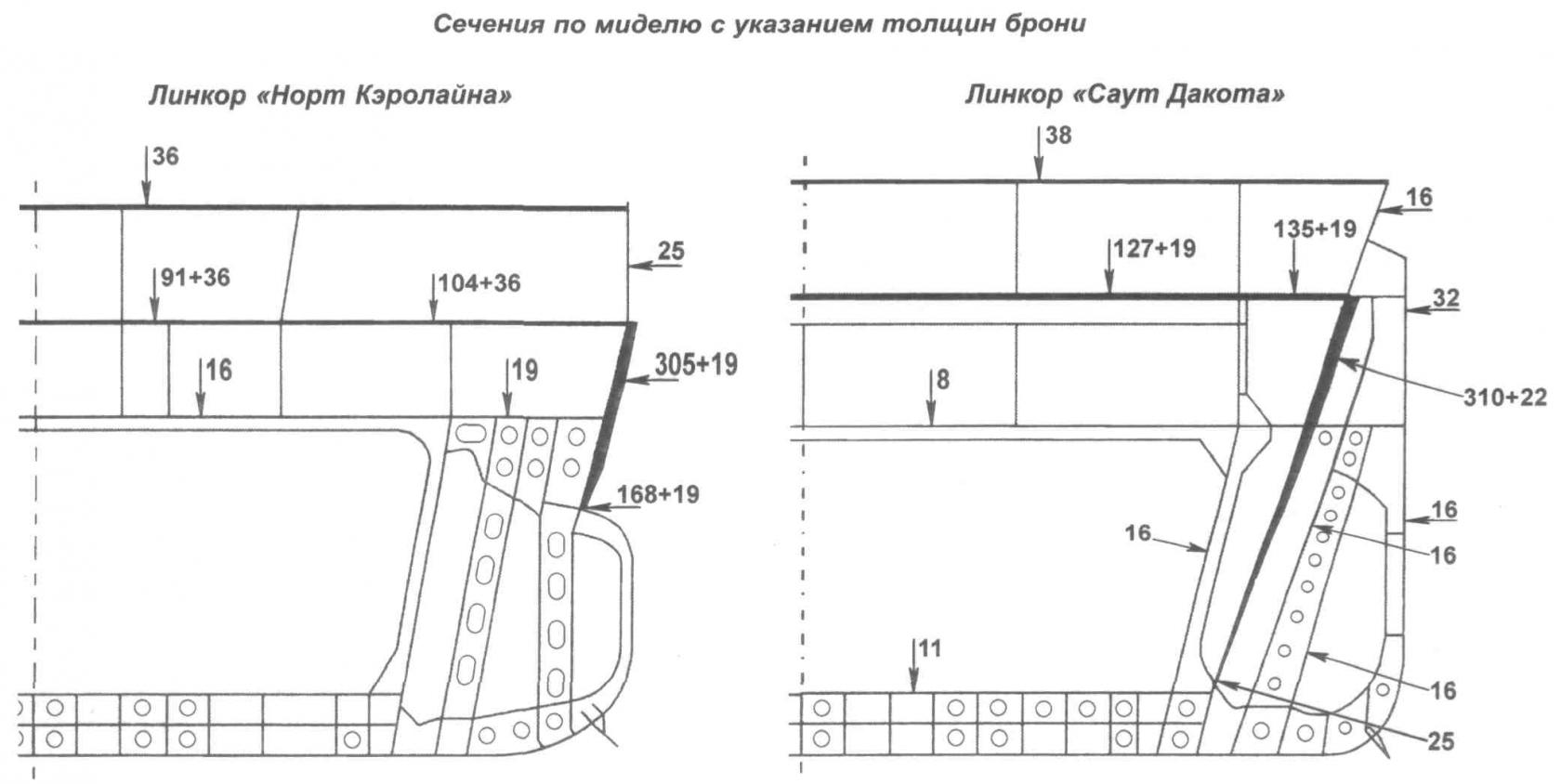

В конце концов – не зря же американские конструкторы тех времен, которых ни в коем случае нельзя заподозрить ни во внезапном «размягчении мозга» ни в других аналогичных заболеваниях, сразу же после отмены ограничений на водоизмещение (при проектировании линкоров «Монтана») отказались от внутреннего бронепояса в пользу внешнего.

Бронепояс – монолитный или разнесенный?

По данным исследований 30-х годов монолитная броня в целом лучше противостоит физическому воздействию, нежели разнесенная равной толщины. Но воздействие снаряда на слои разнесенной защиты неравномерно – в случае, если первый слой брони снимает «макаровский колпачок». По данным многочисленных источников, бронепробиваемость АРСа со сбитым наконечником уменьшается на треть, мы, для дальнейших расчетов возьмем снижение бронепробиваемости в 30%. Попробуем прикинуть эффективность монолитной и разнесенной брони против воздействия 406 мм снаряда.

В то время было распространено мнение, что на нормальных дистанциях боя, для качественной защиты от снарядов противника требовался бронепояс, толщина которого равна калибру снаряда. Иными словами – против 406 мм снаряда требовался 406 мм бронепояс. Монолитный, естественно. А если взять разнесенную броню?

Как я уже писал выше, для гарантированного снятия макаровского колпачка требовалась броня толщиной в 0,25 калибра снаряда. Т.е. первый слой брони, гарантированно снимающий макаровский колпачок 406мм снаряда должен иметь толщину 101,5 мм. Этого будет достаточно, даже при попадании снаряда по нормали – а любое отклонение от нормали только увеличит эффективную защиту первого слоя брони. Конечно же указанные 101,5 мм снаряд не остановят, зато снизят его бронепробиваемость на 30%. Очевидно, что теперь толщину второго слоя брони можно рассчитать по формуле:

(406 мм – 101,5 мм ) * 0,7 = 213,2 мм, где 0,7 – коэффициент понижения бронепробиваемости снаряда.

Итого – два листа суммарной толщины 314,7 мм равноценны 406 мм монолитной броне.

Этот расчет не совсем точен – раз уж исследователи установили, что монолитная броня лучше выдерживает физическое воздействие, чем разнесенная броня той же толщины, то, видимо, 314,7 мм все же не будут эквивалентны 406 мм монолиту. Но нигде не сказано, НАСКОЛЬКО разнесенная броня уступает монолиту – а у нас есть нехилый запас по прочности (все же 314,7 мм в 1,29 раз меньше, чем 406 мм) который заведомо выше, чем пресловутое снижение стойкости разнесенного бронирования.

К тому же есть и еще факторы в пользу разнесенной брони. Итальянцы, проектируя броневую защиту для своих «Литторио» проводили практические испытания и установили, что при отклонении снаряда от нормали, т.е. при попадании в броню под углом, отличным от 90 град снаряд, собака такая, почему-то стремится развернуться перпендикулярно броне. Тем самым в известной мере теряется эффект увеличения бронезащиты за счет попадания снаряда под углом, отличным от 90 град. Так вот, если разнести броню совсем ненамного (скажем, сантиметров на 25-30) то первый лист брони блокирует заднюю часть снаряда и не дает ей развернуться – т.е. снаряд уже не может развернуться под 90 град к основному бронелисту. Что, естественно, опять же повышает бронестойкость защиты.

Правда, у разнесенной брони имеется один недостаток. Если в бронепояс попадет торпеда – вполне возможно, она таки проломит первый лист брони, в то время как попадание в монолитную броню разве что оставит пару царапин. Но, с другой стороны, может и не проломит, а с другой – сколько-нибудь серьезных затоплений даже в ПТЗ не будет.

Вызывает вопросы техническая сложность создания установки на корабле разнесенной брони. Наверное, это сложнее, чем монолит. Но, с другой стороны, металлургам намного проще откатать два листа куда меньших толщин (даже суммарно) чем один монолитный, да и потом – Италия отнюдь не лидер мирового технического прогресса, но на свои «Литторио» она такую защиту установила.

Так что для нашего перспективного линкора выбор очевиден – только разнесенная броня

Бронепояс – вертикальный, или наклонный ?

Вроде бы преимущества наклонного бронепояса очевидны. Чем острее угол, под которым тяжелый снаряд попадает в броню, тем больше брони придется пробить снаряду, значит тем больше шансов на то, что броня устоит. А наклон бронепояса очевидно увеличивает остроту угла попадания снарядов. Однако чем больше наклон бронепояса – тем больше высота его плит – тем больше масса бронепояса в целом. Давайте попробуем посчитать.

Маленькая ремарка: Уважаемые коллеги ! Сейчас я вынужден ступить на тонкий лед прочно забытых школьных математических расчетов. Если вы увидите ошибки, огромная просьба – не молчите и отпишитесь об этом !

Азы геометрии подсказывают нам, что наклонный бронепояс всегда будет длиннее вертикального бронепояса, прикрывающего ту же высоту борта. Ведь вертикальный борт с наклонным бронепоясом образуют прямоугольный треугольник, где вертикальный борт – это катет прямоугольного треугольника, а наклонный бронепояс – гипотенуза. Угол между ними равен углу наклона бронепояса.

Попробуем рассчитать характеристики бронезащиты двух гипотетических линкоров (ЛК№1 и ЛК№2). ЛК№1 имеет вертикальный бронепояс, ЛК№2 – наклонный, под углом 19 град. Оба бронепояса прикрывают по высоте 7 метров борта. Оба имеют толщину в 300 мм.

Очевидно, что высота вертикального бронепояса ЛК№1 составит ровно 7 метров. Высота бронепояса ЛК2 составит 7 метров/cos угла 19 град, т.е. 7метров/0,945519 = примерно 7,4 метра. Соответственно, наклонный бронепояс будет выше вертикального на 7,4м/7м = 1,0576 раз или примерно на 5,76%.

Отсюда следует, что наклонный бронепояс будет ТЯЖЕЛЕЕ вертикального на 5,76%. А значит, что выделив равную массу брони для бронепоясов ЛК№1 и ЛК№2 мы можем увеличить толщину брони вертикального бронепояса на указанные 5,76%.

Иными словами, потратив одну и ту же массу брони, мы можем либо установить наклонный бронепояс под углом 19 град толщиной в 300 мм, либо установить вертикальный бронепояс толщиной 317,3 мм.

Если вражеский снаряд летит параллельно воде (т.е. под углом 90град к борту и вертикальному бронепоясу) то его встретят либо 317,3 мм вертикального бронепояса, либо…ровно те же самые 317,3 мм бронепояса наклонного. Потому что в треугольнике, образованном линией полета снаряда (гипотенуза) толщиной брони наклонного пояса (прилегающий катет) угол между гипотенузой и катетом как раз таки и составит ровно 19 град наклона бронеплит. Т.е. мы не выигрываем ничего.

Совсем другое дело – когда снаряд попадает в борт не под 90 град, а, скажем, под 60 град. (отклонение от нормали – 30град) Теперь, пользуясь той же формулой получаем результат: при попадании в вертикальную броню толщиной 317,3 мм снаряду предстоит пробить 366,4 мм брони, в то время как при попадании в 300 мм наклонный бронепояс снаряду предстоит пробить 457,3 мм брони. Т.е. при падении снаряда под углом в 30 град к поверхности моря эффективная толщина наклонного пояса аж на 24,8 % превзойдет защиту вертикального бронепояса!

Так что эффективность наклонного бронепояса – налицо. Наклонный бронепояс той же массы, что и вертикальный хоть и будет иметь несколько меньшую толщину, но его стойкость равна стойкости вертикального бронепояса при попаданиях снарядов перпендикулярно борту (настильная стрельба), а при снижении этого угла (стрельба с больших дистанций) стойкость наклонного бронепояса растет. Ура?

Не совсем. Все дело в том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Давайте доведем идею наклонного бронепояса до абсурда. Вот у нас бронеплита высотой 7 метров и толщиной 300 мм. В нее под углом 90 град летит снаряд. Его встретят всего только 300 мм брони – но зато этими 300 мм прикрыт борт 7 м высоты. А если мы наклоним плиту? Тогда снаряду придется преодолеть уже больше, чем 300 мм брони (в зависимости от угла наклона плиты – но ведь и высота защищенного борта снизится тоже ! и чем сильнее мы наклоняем плиту – тем толще наша броня, но тем меньше борта она прикрывает. Апофеоз – когда мы повернем плиту на 90 град мы получим аж семиметровую толщину брони – но эти 7 метров толщины прикроют узенькую полоску (300 мм) борта.

В нашем примере наклонный бронепояс при падении снаряда под углом 30 град к поверхности воды оказался на 24,8 % эффективнее, чем вертикальный бронепояс. Но, снова вспомнив азы геометрии – мы обнаружим, что от такого снаряда наклонный бронепояс прикрывает ровно на 24,8 % меньшую площадь, чем вертикальный !

Так что чуда, увы, не случилось. Наклонный бронепояс увеличивает бронестойкость пропорционально снижению площади защиты. Чем больше отклонение траектории снаряда от нормали – тем большую защиту дает наклонный бронепояс – но тем меньшую площадь этот самый бронепояс прикрывает.

Но это – не единственный недостаток наклонного бронепояса. Дело в том, что уже на дистанции в 100 каб отклонение снаряда от нормали (т.е. угол снаряда относительно поверхности воды) орудий ГК линкоров ВМВ составляет от 12 до 17,8 град (у Кофмана есть замечательная табличка в книге «Японские линкоры Ямато, Мусаси» на стр 124) На дистанции в 150 кабельтовых эти углы увеличиваются до 23,5-34,9 град. Добавим к этому еще 19 град наклона бронепояса (Саут Дакота) – получим 31-36,8 град на 100 кабельтовых и 42,5-53,9 град на 150 кабельтовых.

При этом следует иметь ввиду, что европейские снаряды рикошетировали, либо раскалывались уже при 30-35 град отклонения от нормали, японские – при 20-25 град и только американские могли выдержать отклонение в 35-45 град. (Линкоры типа «Саут Дакота», Чаусов)

Получается, что наклонный бронепояс, расположенный под углом в 19 град практически гарантировал, что европейский снаряд расколется или рикошетирует уже на дистанции в 100 кабельтовых (18,5 км). Если расколется – отлично, но если будет рикошет? Взрыватель вполне может взвестись от сильного скользящего удара. Тогда снаряд «скользнет» по бронепоясу и уйдет сквозь ПТЗ прямиком вниз, где полноценно рванет практически под днищем корабля…нет, такой защиты нам не надо!

И что же выбрать для нашего линкора?

На мой взгляд – наш перспективный линкор должен иметь вертикальную разнесенную броню. Разнесение брони позволит существенно повысить защиту при той же массе брони, а ее вертикальное положение обеспечит максимальную площадь защиты при бое на дальней дистанции.

Каземат и бронирование оконечностей – надо или нет?

Как известно, существовало 2 системы бронирования ЛК – «все или ничего» — когда бронировалась исключительно цитадель – зато мощнейшей броней, или же когда бронировались также и оконечности ЛК, а поверх основного бронепояса проходил еще и второй, правда меньшей толщины. Немцы этот второй пояс называли казематом, хотя разумеется, никаким казематом в первоначальном смысле этого слова второй бронепояс не был.

Проще всего определится с казематом – ибо эта вещь на ЛК почти совершенно бесполезная. Толщина каземата здорово «отъедала» вес, но не давала никакой защиты от тяжелых снарядов противника. Стоит учесть разве что очень узкий диапазон траекторий, при которых снаряд пробивал сначала каземат, а потом попадал в бронепалубу. Но существенного прироста защиты это не давало, к тому же каземат никак не защищал от бомб. Конечно же, каземат давал дополнительное прикрытие барбетов орудийных башен. Но куда проще было бы более основательно забронировать барбеты…что к тому же дало бы неслабую экономию по весу. К тому же барбет обычно круглый – а значит очень велика вероятность рикошета. Так что, на мой взгляд, каземат ЛК совершенно не нужен. Разве что в форме противоосколочной брони – но с этим, пожалуй, вполне могло бы справиться небольшое утолщение корпусной стали.

Совсем другое дело – бронирование оконечностей. Если каземату легко сказать решительное «нет» — то бронированию оконечностей также легко сказать решительно «да». Достаточно вспомнить, что происходило с небронированными оконечностями даже столь устойчивых к повреждениям линкоров, какими были Ямато и Мусаси. Даже относительно слабые удары по ним приводили к обширным затоплениям, которые (хотя и ничуть не угрожали существованию корабля) требовали длительного ремонта.

Так что нашему линкору мы бронируем оконечности, а каземат пусть себе ставят наши враги

Уф, кажется с бронепоясом все

Перейдем к палубе.

Бронепалуба – одна или много?

Окончательного ответа на этот вопрос история так и не дала. С одной стороны как я уже писал выше, считалось, что одна монолитная палуба будет держать удар лучше, чем несколько палуб той же суммарной толщины. С другой стороны – идея о разнесенном бронировании (ведь тяжелые авиабомбы тоже могли оснащаться «макаровским колпачком», а японцы так вообще просто приваривали к своим крупнокалиберным снарядам стабилизаторы)

В общем, получается так – с точки зрения устойчивости от бомб предпочтительней выглядит американская система бронирования палуб – верхняя палуба – для «взвода взрывателя», вторая палуба – она же и главная – для того чтобы выдержать разрыв бомбы, и третья, противоосколочная – для того, чтобы «перехватить» осколки, если главная бронепалуба все-таки не выдержит.

Но с точки зрения устойчивости к крупнокалиберным снарядам такая схема малоэффективна.

Истории известен такой случай – это обстрел «Массачуссетом» недостроенного «Жана Бара». Современные исследователи почти хором поют осанну французским линкорам – большинством голосов считается, что система бронирования «Ришелье» являлась лучшей в мире.

А что произошло на практике? Вот как описывает это Сулига в своей книге «Французские ЛК «Ришелье» и «Жан Бар»»

http://www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Richelieu/17.htm:

«Массачусетс» открыл огонь по линкору в 08м (0704) правым бортом с дистанции 22000 м; в 0840 он начал поворот на 16 румбов в сторону берега, временно прекратив огонь; в 0847 он возобновил стрельбу уже левым бортом и закончил ее в 0933. За это время по «Жану Бару» и батарее Эль-Ханк он выпустил 9 полных залпов (по 9 снарядов) и 38 залпов по 3 или 6 снарядов. Во французский линкор пришлось пять прямых попаданий (по французским данным — семь).

Один снаряд из упавшего в 0825 накрытием залпа попал в кормовую часть с правого борта над адмиральским салоном, пробил палубу спардека, верхнюю, главную броневую (150-мм), нижнюю броневую (40-мм) и 7-мм настил первой платформы, взорвавшись в ближайшем к корме погребе бортовых 152-мм башен, к счастью пустом.

Что мы видим ? Великолепная защита француза (190 мм брони да еще две палубы – не шутка!) оказались с легкостью проломлены американским снарядом.

Кстати, здесь будет уместно сказать пару слов о расчетах зон свободного маневрирования. Смысл этого показателя в том, что чем больше дистанция до корабля – тем больше угол падения снарядов. А чем больше этот угол – тем меньше шансов пробить бронепояс но тем больше шансов пробить бронепалубу. Соответственно, начало зоны свободного маневрирования – это дистанция, с которой бронепояс уже не пробивается снарядом а бронепалуба – еще не пробивается. А конец зоны свободного маневрирования – это дистанция, с которой снаряд таки начинает пробивать бронепалубу. Очевидно, что зона маневрирования корабля для каждого конкретного снаряда – своя, так как пробитие брони напрямую зависят от скорости и массы снаряда. Зона свободного маневрирования — один из самых любимых показателей как конструкторов кораблей, так и исследователей истории кораблестроения. Но у меня к этому показателю нет никакого доверия. Тот же Сулига пишет

http://www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Richelieu/04.htm

170-мм бронированная палуба над погребами «Ришелье» — следующая по толщине за единственной бронепалубой японского «Ямато». Если учесть еще нижнюю палубу и выразить горизонтальную защиту этих кораблей в эквивалентной толщине американской палубной брони «класса Б», то получается 193 мм против 180 мм в пользу французского линкора. Таким образом «Ришелье» имел лучшее палубное бронирование среди всех кораблей мира.

Замечательно ! Очевидно, что «Ришелье» был лучше бронирован, нежели та же Саут Дакота (которая имела бронепалубы общей толщиной 179-195 мм из которых гомогенная броня класса Б 127 – 140 мм, а остальное – уступавшая ей в прочности конструкционная сталь) Однако же рассчитанный показатель зоны свободного маневрирования Саут Дакоты под обстрелом те же самых 1220 кг 406 мм снарядов, составлял от 18,7 до 24,1 км. А «Массачусетс» пробил ЛУЧШУЮ чем у «Дакоты» палубу примерно с 22 км!

А вот еще пример.

Американцы после войны постреляли по лобовым плитам башен, планировавшихся для ЛК класса Ямато. Им досталось одна такая плита — ее вывезли на полигон и обстреляли тяжелыми американскими 1220 кг снарядами последней модификации. Мк8. мод 6. Стреляли так. чтобы снаряд попадал в плиту под углом 90 град. Сделали 2 выстрела — первый снаряд плиту не пробил. Для второго выстрела использовали усиленный заряд (т.е. обеспечили повышенную скорость снаряда) Броня раскололась. Японцы скромно прокомментировали данные испытания — они напомнили американцам, что испытываемая ими плита была ЗАБРАКОВАНА приемкой. Но даже забракованная плита раскололась только после второго попадания, причем искусственно ускоренным снарядом.

Юмор ситуации заключался вот в чем. Толщина испытываемой японской брони была 650 мм. При этом абсолютно все источники утверждают, что японская броня по качеству была хуже среднемировых стандартов. Мне, к сожалению не известны параметры стрельбы (начальная скорость снаряда, дистанция и т.д.) Но Кофман в своей книге «Японские ЛК Ямато, Мусаси» утверждает, что в тех полигонных условиях американские 406 мм орудие в теории должно было пробивать 664 мм брони среднемирового уровня ! А в реале они «ниасилили» 650 мм брони заведомо худшего качества

Вот и верь после этого в точные науки

Но вернемся к нашим баранам, т.е к горизонтальному бронированию. С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод – разнесенное горизонтальное бронирование неважно держало удары артиллерии. С другой стороны единственная (зато толстенная) бронепалуба «Ямато» показала себя не так чтобы плохо против американских авиабомб.

Поэтому, как мне кажется, оптимальное горизонтальное бронирование выглядит так – толстенная бронепалуба, а ниже – очень тоненькая противоосколочная.

Бронепалуба – со скосами или без ?

Скосы – это один из самых спорных вопросов горизонтального бронирования. Их достоинства велики. Разберем случай, когда главная, наиболее тостая бронепалуба имеет скосы

Они участвуют как в горизонтальной, так и в вертикальной защите цитадели. При этом скосы очень прилично экономят общий вес брони – это ведь, по сути тот самый наклонный бронепояс, только в горизонтальной плоскости. Толщина скосов может быть меньше чем у палубной брони – но за счет наклона они обеспечат горизонтальную защиту такую же, как горизонтальная броня того же веса. А при той же толщине скосов горизонтальная защита сильно возрастет – правда вместе с массой. Но горизонтальная броня защищает исключительно горизонтальную плоскость – а скосы участвуют еще и в вертикальной защите, позволяя ослабить бронепояс. К тому же скосы, в отличие от горизонтальной брони того же веса, располагаются ниже – что уменьшает верхний вес и положительно сказывается на остойчивости корабля.

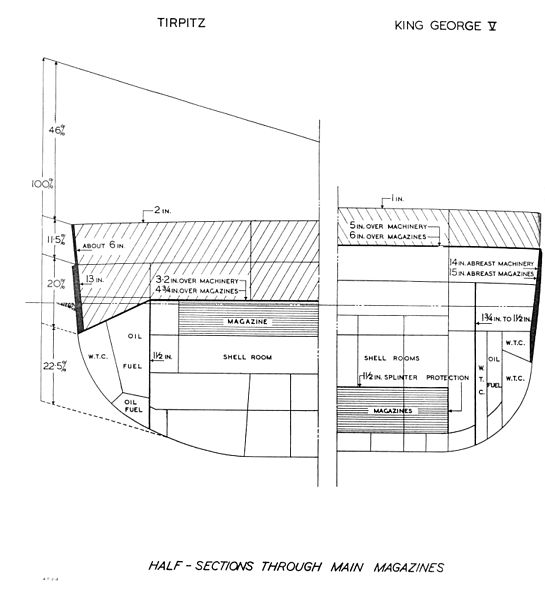

Недостатки скосов – это продолжение их достоинств. Дело в том, что существует два подхода к вертикальной защите – подход первый заключается в том, чтобы вообще воспрепятствовать проникновение снарядов противника. Т.е. бортовая броня должна быть самой тяжелой – именно так была реализована вертикальная защита Ямато. Но при таком подходе дублирование бронепояса скосами попросту не нужно. Есть и другой подход – его пример – «Бисмарк». Конструкторы «Бисмарка» не стремились сделать непробиваемый бронепояс. Они остановились на такой толщине, которая воспрепятствовала бы проникновению снаряда за бронепояс в целом виде – на разумных дистанциях боя. А в этом случае крупные осколки снаряда и взрыв наполовину разлетевшегося ВВ надежно блокировался скосами.

Очевидно, что первый подход – непробиваемой защиты – актуален для «предельных» линкоров, которые создаются как сверхкрепости без каких-либо искусственных ограничений. Таким линкорам скосы попросту не нужны – зачем? Их бронепояс и так достаточно прочен. А вот для линкоров, чье водоизмещение по каким-либо причинам ограничено, скосы становятся весьма актуальными, т.к. позволяют добиться примерно той же бронестойкости при много меньших затратах брони.

Но все таки схема «скосы+относительно тонкий бронепояс» порочна. Дело в том, что данная схема априори предполагает, что СНАРЯДЫ БУДУТ ВЗРЫВАТЬСЯ ВНУТРИ ЦИТАДЕЛИ – между бронепоясом и скосами. В результате линкор, бронированный по такой схеме в условиях интенсивного боя разделит судьбу «Бисмарка» — линкор очень быстро утратил боеспособность. Да, скосы отлично защитили корабль от затопления и машинные отделения – от проникновения снарядов. Но что толку в этом, когда весь остальной корабль давно уже представлял собой полыхающую развалину?

Скосы существенно сокращают объем цитадели. Обратите внимание, где находится бронепалуба «Тирпица» в сравнении с «Кинг Джордж V»

В силу ослабленного бронепояса, все помещения выше бронепалубы по сути отданы на растерзание вражеским АРСам.

Резюмируя вышесказанное (хочется сказать еще, но пост и так обрел воистину гомерические размеры)

По моему скромному разумению, идеальной системой бронирования предельного альтернативного линкора будет следующая:

1) Вертикальный бронепояс – с разнесенным бронированием, первый лист – не менее 100 мм, второй – 300 мм, отстоят друг от друга не более, чем на 250-300 мм.

2) Горизонтальная броня – верхняя палуба – 200 мм, без скосов, опирается на верхние кромки бронепояса

3) Горизонтальная броня – нижняя палуба – 20-30 мм со скосами к нижней кромке бронепояса.

4) Оконечности — легко бронированы

5) Второй бронепояс (каземат) — отсутствует

Перейдем к палубе.

Перейдем к палубе.

очень познавательно — узнал очень познавательно — узнал для себя некоторые новые вещи. теперь по сути. предельный линкор не планировал никогда — только корабли, ограниченные экономическими и политическими условиями (кстати, предельными ему долго быть не пришлось бы), однако при этом пришел к следующей концепции бронирования: внешний слой вертикальной брони (я, правда, его всегда оценивал как 20% ожидаемого калибра снаряда) является бортом и предназначен как для снятия колпачка/изменения балистики снаряда, так и предотвращения больших повреждений от попаданий торпед и нелинкорных снарядов. на внешний слой опирается верхняя бронепалуба (расчитанная на падение снаряда с острым углом для снятия колпачка или авиабомб), функции которой совпадают с внешним слоем вертикальной брони внутренний, он же главный, слой вертикальной брони является монолитным максимально возможной, исходя из весовых и размерных параметров, толщин и расположен под умеренным углом наклона (примерно 10-12, не больше 15 градусов) на внутренний пояс опирается главная палуба с толщиной на аналогичных вертикальной защите принципах ниже находится нижняя (противоосколочная) палуба, скосы которой опираются на нижнюю кромку главного слоя межд внешним и внтренним слоем вертикальной брони от примерно уровня ватерлинии+0,5 м над морем вниз идет клетчатый слой, чтобы ограничить обем затопляемых помещений внешний слой вертикального бронирования составлен из плит относительно небольшого и главное стандартного размера, по возможности… Подробнее »

Коллега Андрей .Вы забыли

Коллега Андрей .Вы забыли указать ,что на уровне 1,5-2,0 м ниже конструкционной ватерлинии оба листа вертикального бронирования по идее должны становиться более тонкими по мере увеличения глубины так как слой воды служит тоже своеобразной защитой. Далее мне не ясно каким способом будет решена противоторпедная защита .Было бы не плохо если бы Вы сделали эскиз наподобии того что сделал я .Глядя на эскиз было бы проще оценить такой вариант бронирования .И далее какие размеры должны быть у этого линкора ?Какое вооружение? Далее мне кажется ,что толщина противоосколочной палубы всё же не достаточна .Крупные осколки отколовшейся от толстой бронепалубы брони или крупный фрагмент разорвавшегося снаряда большого калибра могут пробить 20-30 мм противоосколочную палубу. Предлагаю увеличить её толщину хотя бы до 40мм .Береженого Бог бережет.

Я бы немного изменил

Я бы немного изменил бронирование

1) Горизонтальная броня – верхняя палуба – 300 мм, без скосов, опирается на верхние кромки бронепояса

2) Горизонтальная броня – нижняя палуба – 100 мм со скосами к нижней кромке бронепояса

3) Оконечности — 100 мм

4) Второй бронепояс (каземат) — 100 мм

5) Вертикальный бронепояс – с разнесенным бронированием, первый лист – не менее 100 мм, второй – 300 мм, отстоят друг от друга не более, чем на 250-300 мм.

Остальное без изменений. Главное чтобы бюджет потянул. Бронировать так бронировать.

Коллега Сергей 289121. Если Коллега Сергей 289121. Если бюджет и потянет ,то линкор будет поистине золотым как штучный товар .Но дело даже не в цене,а в водоизмещении и размерах корабля и вообще в технической возможности постройки такого корабля. Так как и тут имеются свои ограничения .Еще некоторые тонкости бронирования заключаются в том ,что обычно те страны, которые проектируют ЛК, в качестве точки отсчета используют уже имеющиеся в их распоряжении собственные корабли или построенные корабли противника для противостояния с которыми они собственно и предназначаются . Или как еще один возможный вариант- он называется "Принципом равной защиты" бронирование проектируемого корабля должно обеспечивать более менее надёжную защиту в определённом нами же интервале по дальности .С увеличением главного калибра увеличивается и максимальная дистанция на которой уже можно открывать огонь по ЛК противника . Т. е. можно сказать ,что для определённого калибра орудий противника должна быть какая то соответствующая горизонтальная и вертикальная защита.А раз дистанция большая то и снаряды будут попадать в цель под довольно большим углом ,что естественно заставит бронировать палубы всё более основательно и так до бесконечности .Но обеспечить такое бронирование своего ЛК ,чтобы оно защищало от огня любого ЛК противника на больших дистанциях как я уже писал выше не всегда возможно .… Подробнее »

Коллега NF я предпологал

Коллега NF я предпологал построить по такой схеме 5 ЛК в качестве флагманов а остальные ЛК строить с некоторыми ограничениями.

Примерные характеристики моего ЛК

водоизмещение 100кт

вооружение ГК 20" в 4 пятиорудийных башнях; вспомогательный калибр 120 155мм" счетверенных универсальных орудий; 120 40мм счетверенных пушек в башнях

бронирование

1) вертикальный бронепояс с разнесенным бронированием первый 200мм второй 300мм третий 100мм

2) горизонтальная броня с разнесенным бронированием первый 200мм второй 300мм третий 100мм, первая без скосов опирается на верхние кромки бронепояса, вторая, третья со скосами к нижней кромке бронепояса

3) оконечности 200мм

4) каземат 100мм

5) башни ГК 300мм; вспомогательный калибр 200мм; МЗА 100мм

скорость 55 узлов

После появления ЯСУ и ракет модернизировать в корабль эскорта-арсенал

с учетом реальных проектов

с учетом реальных проектов предельных линкоров можно сказать одно: как минимум одна, а то и сильно больше двух характеристик являются нереальными

все характеристики вполне

все характеристики вполне реальны: калибр 20" устанавливался на американский монитор "Пуритан" еще в во время ГВ войны в США (4912т,длина-104м, ширина-15,5м, две машины-5тыс. л. с., 12 узлов, броня-381мм, два 508-мм орудия Дальгрена). Скорость 55 узлов вполне достижима машины мощностью 1млн. л. с. + комплекс спец. работ

20» времён ГВ США и 20»

20» времён ГВ США и 20» описываемого периода — "две большие разницы" (с).

Хотя и две большие разницы но

Хотя и две большие разницы но если должны стоять по проекту значит поставим

Коллега Громобой Я

Коллега Громобой Я придерживаюсь того же мнения Наверное это даже ну очень большие разницы

Коллега NF — полет

Коллега NF — полет фантазии обычно ограничен имеющимися ресурсами. Такой ЛК может построить США без Великой депрессии и закона о нейтралийтете, без Вашингтонских соглашений и более легкой ПМВ с ЛК показавшими себя с лучшей стороны.

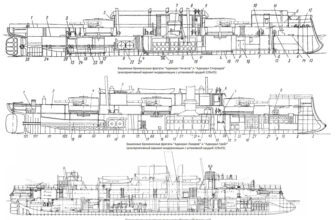

Вот еще доработанный вариант

Вот еще доработанный вариант ранее размешенного мной эскиза поперечного сечения ЛК и такой же эскиз быстроходного ЛК вроде несколько более мощного Шарнхорста.

Главное чтобы бюджет потянул.

ага, строим плавучий металлургический завод, который при плавании будет бронирование завода усиливать

Так как ЛК у нас предельый то

Так как ЛК у нас предельый то тогда 2 завода 1- бронирует сам себя а второй помогает

Статья интересная. Такой себе

Статья интересная. Такой себе ликбез для профанов Много интересного узнал.

Много интересного узнал.

Коллеги NF и Сергей-Львов Коллеги NF и Сергей-Львов ! внешний слой вертикальной брони (я, правда, его всегда оценивал как 20% ожидаемого калибра снаряда) является бортом и предназначен как для снятия колпачка/изменения балистики снаряда, Полгагаю, Вы имеете основания для подобного утверждения. Во первых — 25% от калибра — это 100% гарантия, вполне возможно хватит и 20% даже при попадании снаряда по нормали. А по нормали он попадать не будет — даже на 50 кабельтовых угол падения снаряда составит от 4,8 до 6-8 град что увеличит защиту. так и предотвращения больших повреждений от попаданий торпед и нелинкорных снарядов Вот тут у меня твердой уверенности нет. 20% дажи и от 460 мм — это всего лишь 92 мм. Не преграда для, скажем, 203 мм снарядов. По поводу торпед — не имею данных, увы. внутренний, он же главный, слой вертикальной брони является монолитным максимально возможной, исходя из весовых и размерных параметров, толщин и расположен под умеренным углом наклона (примерно 10-12, не больше 15 градусов) Если хотите избежать рикошетов "вниз" — угол наклона Вы можете посчитать — определите дистанции боя (минимум/максимум), вероятного противника и отпишитесь мне, я подсмотрю каков угол падения снарядов на таких дистанциях. Можно подобрать такой наклон, который не будет давать рикошета. каземат… Подробнее »

Коллега Андрей .Если в Коллега Андрей .Если в бронепояс ЛК попадает фугасный или полубронебойный снаряд то он как правило взрывается без какого либо замедления в отличии от бронебойного. Повреждения пояса при попадании этих снарядов не велики.Но крепления плит всё же ослабевают. Если же бронебойный снаряд ,попав под большим углом в пояс ,дал рикошет вниз то это тоже не самый плохой вариант для ЛК.Этот снаряд не проник во внутренние отсеки и не взорвался там и то хорошо. Количество ВВ в бронебойном снаряде редко превышает 20-30 кг .И если этот снаряд взорвётся внизу у борта или на некотором расстоянии от днища повреждения тоже не будут большими так как по сравнению с зарядом торпед 150-320 кг эти 20-30 ВВ в снаряде сущая мелочь. Можно будет сказать что ЛК отделался лёгким испугом и повреждения не будут серьёзными .Самой эффективное ,что можно придумать для борьбы с ЛК это торпеда с надёжным неконтактным взрывателем.Если такая торпеда рванёт под днищем на не большом расстоянии то пиши пропало .Увеличить глубину донного пространства корабля и защитить корабль со стороны дна так же как это сделано в виде ПТЗ борта не реально. Я не сколько позже скину один источник (я его кстати не давно давал). Там про противоторпедную защиту имеется… Подробнее »

Вот тут у меня твердой Вот тут у меня твердой уверенности нет. 20% дажи и от 460 мм — это всего лишь 92 мм. Не преграда для, скажем, 203 мм снарядов. типа того. хотя зависит от дистанции. так что такое неудобство я готов потерпеть за возможность один раз приложить из главного калибра со средней дистанции по вашингтонцу (напомню, что вашингтонцы они или тонкие и непооротливые или большие и неповоротливые). то есть, если серьезно, лично я рассчитываю внешний слой на противодействие не более чем 155-мм снарядов и крупнокалиберных осколков. Если хотите избежать рикошетов "вниз" — угол наклона Вы можете посчитать — определите дистанции боя (минимум/максимум), вероятного противника и отпишитесь мне, я подсмотрю каков угол падения снарядов на таких дистанциях. Можно подобрать такой наклон, который не будет давать рикошета. тут сложнее. настоящая интересность сейчас — это улучшенный страсбург, предназначенный противодействию 305-356 мм снарядов (севы, кронштадт, линкоры типа Б), а тут все несколько неоднозначно. предельный линкор же рассчитан на бой на дистанции от 100 до 160, максимум 200 кабельтов. однако ж калибр для него… А какой? Я, признаться, кроме дополнительной защиты брабетов ничего не нашел там между главным поясом и верхней палубой было много всего полезного, которое надо было защищать местной броней. то… Подробнее »

Премильенько. С новой недели

Премильенько. С новой недели включусь. Сейчас тоьлко хочу отметить, что относительно выбора угла наклона основного бронепояса ( "0" градуусов или "Х") всё1 зависит от рикошетного угла падающих снарядов. Кстати, тут я бы вспомнил вот что. Где-то тут на сайте прводились данные, что японцы пришли в восхищение от того как здорово их снаряды ГК в теории курочат подводную часть вражеских кораблей при подводном подрыве "практически под днищем". Ради этого они и поставили такую большую задержку взрывателя (0,2с ЕМНИП). И что в итоге? В итоге попаданий в нужную зону около корабля было архимало, а слишком большая задержка им реально снижала эффективность бронебойных при попадании в не-/слабо-бронированные объекты/участки. Возможно и здесь вероятность ИМЕННО ТАКОГО попадания/рикошета окажется просто-напросто достаточно малой?

Коллега 178 .Нечто подобное с

Коллега 178 .Нечто подобное с бронебойными снарядыми попавшими в не/ слабо бронированные участки кораблей противника было и у немцев с англичанами. Причем это было подмечено еще с ПМВ .А у тех задержка взрывателя была куда меньше- около 0,035 сек, но и то имелись случаи когда бронебойные снаряды либо вовсе не взрывались попав с надстройки ,либо взрывались уже вылетев из надстроек на некотором расстоянии .Для подобных случаев имелись полубронебойные и фугасные снаряды. Против эсминцев и крейсеров противника это был более подходящий тип снарядов .Но с другой стороны против толстой брони ЛК полубронебойные и фугасные снаряды были малоэффективны .Они могли только несколько ослабить крепление броневых листов, но зато против многочисленных постов управления ЛК с хрупкими приборами и зенитных установок размещенных в надстройках и прикрытых тонкой противоосколочной бронёй они подходили как нельзя кстати. Только как выбрать оптимальное количество снарядов каждого типа на ЛК ?Это уже другой вопрос .

Коллега sergey289121

Ваш

Коллега sergey289121

Ваш линкор "украли" немцы — они разрабатывали нечто подобное (правда исключительно на бумаге). Только вот характеристики Н-44 были куда скромнее — бронепояс 380 мм, палуба 330 мм, ГК — 8*508 мм орудий., 12*150 мм и 16*105 мм орудий, 16*37 мм и 40*20 мм автоматов.

При этом стандартное водоизмещение Н-44 даже на бумаге достигло 131 тыс.т, фактически было бы еще больше.

Ну а Ваш линкор тянет где-то на 350-400 тыс тонн. — и это при условии "урезания осетра" — скорости 30-32 уз. Чтобы дать ему 55 уз — надо делать тримаран

Мой

Мой проект-мечта(осуществимая) похож на Н-44 так же как Н-44 похож на остальные ЛК. Я всегда восхищался "Айовами" им бы только добавить 4 3-х орудийную башню и 2 узла скорости.

Мы сделаем такой ЛК в количестве 1шт, но он будет сильней других ЛК ибо мы поставим указанное мной вооружение, броню и машины на каждый корпус. Строим 1 такой ЛК а основная ударная сила флота авианосцы.

Коллега Сергей 289121. А я бы

Коллега Сергей 289121. А я бы в таком случае предпочел вариант типа того какой я представил 3*3-457 мм . У Айовы были очень серьёзные проблеммы с мореходностью при свежем ветре из за узкой новосой части корпуса и качала его безбожно .Так что лучше для ЛК иметь скорость несколько меньше, но при этом улучшить мореходные качества .Bсё равно море сравнительно редко бывает совсем спокойным и развить максимальную скорость Айова могла не часто. Опять же из за узких обводов корпуса ПТЗ там была не ахти и бронирование тоже .По сути дела Айова являлся мощным линейнам крейсером .Встреться он в бою с несколько более тихоходным но более хорошо защищенным ЛК с примерно таким же как у Айовы вооружением и недостаток бронирования Айовы проявился бы в полной красе. Рекордно высокая скорость не главное для ЛК .Для достижения высоких показателей скорости ЛК приходится жертвовать более важными характеристиками. И ради чего это?

Размеры 280*42*13 м.

Размеры 280*42*13 м. Водоизмещение: стандартное 80 тыс т ,полное 95 тыс т . Топлива 12 тыс т. Вооружение: 3*3-457/47 мм 1480 кг 790 м/с или 1600 кг 760 м/с. Вспом вооружение :16*2-128/ 45,5 мм 28,5 кг 800 мс;15*4-55/80 мм 2,1 кг ,1050 м/с;20*2-30 /70 мм и 20*1-30/ 70 мм 0,44 кг 930 м/с. 2 катапульты в кормовой части корпуса , 4 гидросамолёта .8 ПК , 4 ТЗА -210-240 тыс лс, 4 винта ,4 руля .Скорость макс. 29-30 узлов. Дальность плавания 17 узловым ходом 15 тыс миль. Численность экипажа 3100-3150 чел. Зона свободного маневрирования под огнём орудий ГК с примерно такими же характеристиками как у данного корабля с 21-22 км до 29-30 км.

наш

наш девиз:

выше-быстрее-сильнеебольше-больше—бооольшеееее!!!конфигурация внешних отсеков ПТЗ обусловлена, надо полагать, желанием направить взрыв вниз?

Коллега Фошист .Расположение

Коллега Фошист .Расположение переборок ПТЗ ,как Вы и сказали ,предназначено для того, чтобы большая или хотя бы значительная часть энергии взрыва ушла вниз .Все переборки до 45/ 60 мм естественно сомнёт взрывом как фольгу, но есть шанс что 45/ 60мм переборка сильно не пострадает Теоретически чем больше общая ширина ПТЗ у ЛК тем лучше. Но технически это увеличивает и ширину корабля и водоизмещение.Отсеки 1 ПТЗ предназначены для котельной и питьевой воды .2,3,4 и 5 для топлива. 3 наружных отсека ПТЗ тоже тоже предназначены для хранения топлива ,но топливо из этих отсеков нужно расходовать в первую очередь. Далее все отсеки для хранения топлива и воды при выходе из порта базирования могут быть заполнены почти полностью, но затем следует сделать так чтобы все эти отсеки были заполнены на 80-90 проц .-не более. Так как при полностью заполненных отсеках при взрыве происходит мощнейший гидравлический удар,а неполные отсеки наоборот хорошо рассеивают энергию взрыва.

и это при условии «урезания

а если по бокам приделать пару двигателей от фау2? и днище реданного типа?

Боюсь, не поможет:))) С

Боюсь, не поможет:))) С тримараном прикольнее — у этой схемы есть вполне реальная возможность вывода крупного корабля на 50-60 уз скорость. Подробнее можно посмотреть здесь http://www.seaships.ru/katamaran.htm

Разумеется — все это никакого отношения к линкорам ВМВ не имеет и иметь не может. Исключительно за ради расширения кругозора:)))

Коллега Сергей-Львов ! По Коллега Сергей-Львов ! По поводу дистанции и угла падения снарядов — для 100 каб уже приводил, (в статье) а для 200 каб — 41,6-46,6 град. Т.е. рикошет даст даже вертикальный бронепояс. 2*4, 4*2, 3*3? сколько и какая универсальная? Пока могу сказать только одно — четырехорудийным башням ГК на моем линкоре места нет. двух-или трехорудиийные? Вообще-то с точки зрения качества пристрелки оптимальны 4 двухорудийных башни. Или 4 трехорудийных. тут проблема вот в чем — качественная пристрелка достигается минимум четырехорудийным залпом. поэтому 4 башни по 2 орудия могут качественно пристреливаться половниными залпами. с 3 трехорудийными сложнее — им надо либо стрелять трехорудийными залпами, либо одна башня в залпе должна давать двухорудийный залп. А это сложно — с учетом того, что среднее орудие трехорудийной башни заряжается и готовится к выстрелу медленнее, чем крайние. Но, с другой стороны все это очень актуально для ПМВ — сохранили ли эти резоны свою актуальность в ВМВ? Не знаю. А 3 трехорудиных дают приличную экономию веса по сравнению с 4 двухорудийными. там между главным поясом и верхней палубой было много всего полезного, которое надо было защищать местной броней А все ж таки — чего? Ну не доходит до меня. Коллега NF Количество ВВ в… Подробнее »

Коллега Андрей . Bот эта

Коллега Андрей . Bот эта информация о которой я сегодня писал http://germanfleet.narod.ru/html/hiotiplinkor.htm . Или просто искать :"Проектные работы над линкорами больших размеров". Можно посмотреть чертежи поперечного сечения по миделю всех разрабатывавашихся ЛК от H-39 до H-44 .Там слева или в самом низу страницы ,если порыться ,можно найти характеристики вооружения немецких ЛК. Там конкретнее не рассказано почему именно торпеда опаснее для ЛК. От себя хочу добавить, что вес 4-х 2-х орудийных башен примерно равен весу 3-х 3-х орудийных ,но как Вы писали ,2-х орудийные проще и удобнее в эксплуатации B этом случае длина цитадели будет несколько длиннее .4-х орудийные башни сложнее и для их установки необходимо делать очень большие вырезы в палубах что значительно ослабляет общую прочность корпуса.

вес 4-х 2-х орудийных башен

а вес вместе с орудиями? тогда стоит учесть, что есть на 1 орудие больше при 3*3 для того же веса.

проблема больше в другом: 4-орудийная башня вместе с погребами шире и ограничивает размер ПТЗ, что и может быть проблемой при ограниченной ширине корпуса.

Коллега Сергей Львов.Даже 4-х

Коллега Сергей Львов.Даже 4-х орудийная башнея с погребами уже чем цитадель. Можете посмотреть на сайте Wunderwaffe.narod.ru -История вооружений-флот .Там есть книги и про ЛК типа"Ришелье" и про ЛК типа "Страсбург" . Оба ЛК имеют по 2 башни с 4-мя пушками каждая .Смотрите главу "Чертежи ".Там увидите что даже на ЛК типа "Ришелье" погреба ГК шире башен. И посмотрите там же на ширину ПТЗ у обоих типов кораблей .Уровень бронирования башен ЛК "Бисмарк" и ЛК "Литторио" был примерно одинаков. Разница во всяком случае не существенна . Калибр орудий равен. Вес башен ГК "Литторио" ,с орудиями естественно, 3*1560 т , у Бисмарка 4*1064 т . 3 барбета несколько большего диаметра у "Литторио" и 4 у "Бисмарка".

Даже 4-х орудийная башнея с

не совсем понял: я и не говорил, что погреба шире цитадели, а только о проблематичности их размещения при недостаточной ширине корпуса. то есть о том что такая проблема может возникнуть (кстати, помнится что одна из причин отказа от 16" на ришелье — опасение недостаточной ширины птз)

то есть примерно один вес и на одно большее кол-во орудий.

Коллега Сергей Львов. Коллега Сергей Львов. Французы разрабатывая ЛК типа "Ришелье"как один из вариантов вооружения рассматривали на проектируемом ЛК вариант вооружения ЛК 6-ю 406 мм орудиями ,т.е. 2 -е 3-х орудийные башни . По размеру и весу башни с 3-мя 406 мм орудиями были бы даже несколько меньше и легче 4-х орудийных с 380 мм орудиями. Но отказались от них не столько потому ,что ширина ПТЗ в этом случае была бы меньше ,а скорее потому что 406 мм орудие еще не было доработано к тому времени да и опыта проектирования 3-х орудийных башен у французов не было а это значительно задержало бы ввод корабля в строй. Зато проектирование 4-х орудийных башен во французском флоте велось еще с ПМВ и видно были не плохие наработки по этим башням. Далее 6 орудий калибра 406 мм для линкора не достаточно. Вероятность попадания ,а рассеивание снарядов в залпе имеет место всегда ,будет ниже на треть хотя и вес и способность пробивать броню у 406 мм снаряда выше чем у 380 мм .Далее что касается 3-х орудийных башен .Среднее орудие в 3-х орудийной башне требует для заряжания несколько больше времени чем крайние. В итоге получается что скорострельность будет несколько ниже чем у ЛК вооруженным 4*2… Подробнее »

Здравствуйте.

Я-за 3Х-3.

Здравствуйте.

Я-за 3Х-3. ВМВ показала, что зачастую мощь носвого огня является самой важной. Не раз и не два практически весь бой корабли вели носовыми орудиями. Разница в скорострельности- такой ускользающий фактор, что им можно пренебречь, он теряется в море других. На всех нормальных боевых дистанциях время полёта снаряда и необходимых поправок с лихвой перекрывает скорострельность.

Коллега Капитан Немо .При

Коллега Капитан Немо .При пристрелке необходимо производить поправки в установочных данных прицела. Если же получено накрытие цели то тут старались палить в полный рост пока цель не сменила курс и не вышла из зоны накрытия. Xотя с Вами всё же трудно не согласиться.

Французы разрабатывая ЛК типа Французы разрабатывая ЛК типа "Ришелье"как один из вариантов вооружения рассматривали на проектируемом ЛК вариант вооружения ЛК 6-ю 406 мм орудиями ,т.е. 2 -е 3-х орудийные башни . По размеру и весу башни с 3-мя 406 мм орудиями были бы даже несколько меньше и легче 4-х орудийных с 380 мм орудиями. Но отказались от них не столько потому ,что ширина ПТЗ в этом случае была бы меньше ,а скорее потому что 406 мм орудие еще не было доработано к тому времени да и опыта проектирования 3-х орудийных башен у французов не было а это значительно задержало бы ввод корабля в строй. Зато проектирование 4-х орудийных башен во французском флоте велось еще с ПМВ и видно были не плохие наработки по этим башням. Далее 6 орудий калибра 406 мм для линкора не достаточно. Вероятность попадания ,а рассеивание снарядов в залпе имеет место всегда ,будет ниже на треть хотя и вес и способность пробивать броню у 406 мм снаряда выше чем у 380 мм ЕМНИП был вариант с 2*4*406мм, однако как раз для него опасения по ширине птз и были. относительно 2*3*406 стоит вспомнить что орудий было всего 6 (проти 2*4*380мм), то есть мощность огня была бы недостаточной (и… Подробнее »

Коллега Сергей Львов. Дюнкерк

Коллега Сергей Львов. Дюнкерк и Страсбург не дотягивали до "нормального "ЛК ни по вооружению (8-330 мм) ни по водоизмещению. Опять же вариант ЛК Ришелье 2*4-406 мм по водоизмещению явно был бы на много больше разрешенных 35 тыс т или пришлось бы довольствоваться гораздо меньшей скоростью.

Дюнкерк и Страсбург не

знаю. однако он подходит под рассматриваемую альтернативу (украина vs ссср).

однако кто в 35 000 т вложился? (философская мысль зевая). однако и скорость была бы не совсем та — согласен.

Коллега Сергей Львов . Я с

Коллега Сергей Львов . Я с Вами согласен. Однако в договоре ,где ограничивалось максимальное водоизмещение ЛК в 35 тыс. т., была некоторая оговорка допускающая превышение водоизмещения на некую величину. Подробностей я уже не помню да это и не важно. Все страны кроме Германии не превысили это допускаемое договором увеличение водоизмещения. Одни лишь японцы открыто отказались от соблюдения условий договора и отгрохали "Ямато" и "Мусаси".

Однако в договоре ,где

1) брались длинные тонны (1016 кг)

2) если фактическое водоизмещение превысило проектное и лимит на 3% ЕМНИП, это было допустимо и считалось результатом ошибки проектировщиков и строителей

Сергей Львов .Я еще забыл

Сергей Львов .Я еще забыл добавить что при проектировании ЛК типа "Ришелье" французские конструкторы еще и не должны были значительно превысить стандартное водоизмещение в 35 тыс тонн. Вот им и приходилось выкручиваться каким то образом .А всё равно получилась довольно серьёзная перегрузка ЛК типа "Ришелье" Вариант с 3*3-406 мм был бы предпочтительнее любого другого .Тут и речи быть не может.

Но, с другой стороны все это

развивайте артилерийский радар: он — наше все.

знаете, я так задумался и понял: помню, что где-то читал что полезно для защиты чего-то, однако не помню что, где и когда. а то что помню — относится к пмв. так что считайте что ошибся, пока не докажу (вспомню и найду) обратное.

Если пару БЛОКОВ двигателей,

Если пару БЛОКОВ двигателей, и не от "Фау" а от "Сатурна-5Б" — тогда может быть что и выйдет. .. смешное…

тогда может и на орбиту

тогда может и на орбиту выйдет

А если враг подплывет из

А если враг подплывет из просторов вселенной снизу? Или тут кто кого первый заметил?

Коллега Андрей!

Это всё

Коллега Андрей!

Это всё ерунда. Надо, чтобы на линкор врага было 2 своих, которые не фатально хуже.)))

По-поводу "Ришелье" и вообще "зон свободного маневрирования я полностью согласен и сам всегда это говорил об искусственности подобных вычислений. Зона, где снаряд может попасть в кораболь, не является свободной и не пробивший главную броню снаряд, может наделать не меньше бед, чем пробивший.

Кстати, у "Дюнкерка" была та же ситуация: новый английский бронебойный 15" пробил палубу, когда по всем расчётам не должен был. Может, дело в качестве у французов.

Коллега Капитан Немо. Всё же

Коллега Капитан Немо. Всё же не следует забывать ,что Дюнкерк ни как не может считаться "нормальным" линкором ни по вооружению ни по водоизмещению. Он больше похож на линейный крейсер .Про вариант когда на ЛК противника имеются 2 своих могу сказать, что может и 1-го своего ЛК будет достаточно если палубная или базовая авиация сначала основательно потрепала ЛК противника .

Это всё ерунда. Надо, чтобы

Это всё ерунда. Надо, чтобы на линкор врага было 2 своих, которые не фатально хуже.)))

Сложновастенько. Даже для Англии и США, а уж тем более для СССР :))

Может быть, дело в качестве французской брони. Но по моему дело в том, что слишком уж мало статистики по линкорам других стран — маловато в них попадали, а те в кого попадали много (Бисмарк) унесли статистику на дно

Да, статистики мало, а та,

Да, статистики мало, а та, что есть- надругательство над здравым смыслом. Но всё же существуют 2 корабля с линкорным бронированием, которые за свою службу подверглись воздействию всего спектра антикорабельныго оружия и у которых всё хорошо задокументированно Это старина Ш и старина Г.

В них попадали снаряды всех калибров, авиа- и корабельные торпеды и бомбы, они подрывались на минах.

Коллега Капитан Немо. После

Коллега Капитан Немо. После того ,как находясь в Бресте ,не то Шарнхорст не то Гнейзенау стали время от времени получать от английских бомбардировщиков подарки в виде бомб обнаружилась слабость горизонтального бронирования этих кораблей .Также при полной загрузке корабли имели дифферент на нос порядка 0,7-0,75 м. Вооружение было явно слабым для борьбы с английскими ЛК .Тут при постройке кораблей свою роль сыграл фактор времени- новые 380 мм орудия не были готовы к этому сроку. Поэтому пришлось вооружить корабли 283 мм орудиями. После полученных при прорыве из Бреста повреждений было принято решение основательно модернизировать Гнейзенау. Удлинить носовую часть на 10 м установить 6 380 мм орудий -таких же как на Бисмарке и Тирпице . Все 150 и 105 мм пушки снять и вместо них установить новейшие 11*2 универсальные 128 мм пушки КМ-41 с длиной ствола 45,5 калибра .Но в конце1943 года Германии уже было не до модернизации Гнейзенау.

После полученных при

Небольшая неточность. Это решение было принято после тяжёлого повреждения Г от английской бомбы уже после прорыва, его всё равно надо было ставить на капремонт. Тогда немцев в очередной раз спасла потрясающая устойчивость их боеприпасов, любой другой линкор скорее всего бы ожидала детонация БК ГК после поражения башни.

Я всё это знаю, просто

Я всё это знаю, просто несмотря на сильные недостатки, бронирование этих кораблей вполне линкорное. И есть богатый материал для статистики. Мои выводы от бронирования Ш и Г, да и Б с Т- боевая живучесть и непотопляемость вещи разные. Если по непотопляемости немцы всегда впереди планеты всей, то боеспособность они теряют довольно быстро. Причём не самых мощных снарядов противника 15" и 14" хватает за глаза. Возьмите Бисмарк или Шарнхорст- практически каждое попадание приносит серьёзный дэмэдж. И что толку, что потом Шарнхорст утонет, получив чуть ли не больше ВВ, чем даже Ямато.

Правда, некоторые факты говорят, что хвалёные американские ЛК в условиях реального боестолкновения с сопоставимым противником поведут себя не лучше, даже при своей самой мощной в мире артиллерии.

Коллега Капитан Немо. Так

Коллега Капитан Немо. Так каждый линкор ,примерно равный с немецкими по водоизмещению, получив снаряды калибром 14"/15" будет не в восторге от таких "подарков ".Oсобенно если снаряды попали в подводную часть корпуса , башни или посты СУО.Повреждения есть вовреждения .Они так или иначе будут сказываться на боеспособности корабля и заставят экипаж срочно делать ноги чтобы не заработать еще больших проблемм .Бисмарк после того как попавшая в него торпеда заклинила рули еле двигался 7-ми узловым ходом против сильного ветра и не мог вообще держать курс. О точности стрельбы в таких условиях можно зыбыт.ь Шарнхорст лишился носового радара от случайного попадания снаряда с крейсера и потом он в одиночку вынужден был противостоять целой эскадре англичан .Английские крейсера освещали Шарнхорста для удобства ведения огня своего ЛК и сами стреляли и то Шарнхорст добился одного или нескольких попаданий, я уже забыл сколько именно, в английские корабли.