Многие знают что наш коллега Андрей размещает свои статьи не только у на но и изредка на Топваре. Иногда он переносит их к нам, иногда забывает. Этот как раз тот случай. Поэтому делаю это за него.

Данная статья была размещена в сентябре и состояла из трёх частей. Автор обещал продолжение но его пока не было. У нас я её размещаю одной статьёй и, естественно, от имени автора.

Эту статью можно так же считать, таким себе развёрнутым комментарием к статье — Ещё одна сказка про альт. Балтфлот. Часть 1. Хозява Маркизовой лужи.

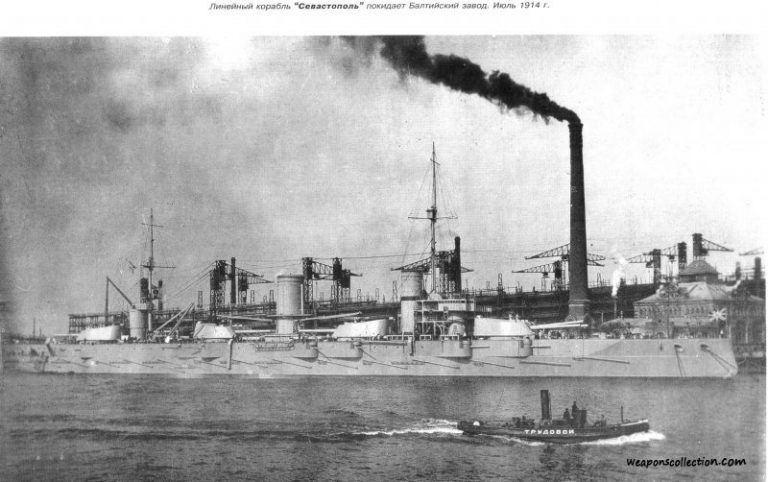

Первые дредноуты российского императорского флота, балтийские «Севастополи», в русскоязычной печати удостаивались самых противоречивых характеристик. Но если в некоторых публикациях авторы называли их едва ли не лучшими в мире, то сегодня повсеместно считается, что линейные корабли типа «Севастополь» являлись оглушительным провалом отечественной конструкторской мысли и промышленности. Также бытует мнение, что именно конструкторские просчеты никак не позволяли выводить «Севастополи» в море, отчего те и простояли всю войну за центральным минным заграждением.

В данной статье я попробую разобраться с тем, насколько справедливы перечисленные оценки данного типа линейных кораблей, а заодно попытаюсь разобрать наиболее известные мифы, связанные с первыми русскими дредноутами.

Содержание:

Артиллерия

Если и есть что-то такое, в чем сходятся все (или почти все) отечественные источники, так это в высокой оценке артиллерии главного калибра линейных кораблей типа «Севастополь». И не без оснований — мощь дюжины двенадцатидюймовых орудий поражает воображение. Ведь если мы посмотрим на корабли, закладывающиеся в других странах одновременно с «Севастополями», то увидим, что… «Севастополи» были заложены в июне 1909 года. В это время в Германии строились недавно заложенные (октябрь 1908 — март 1909 гг.) дредноуты типа «Остфрисланд» (всего восемь 12-дм орудий в бортовом залпе) и готовились заложить линкоры типа «Кайзер», формально способных вести огонь 10 двенадцатидюймовками на борт. Но из-за неудачного расположения средние башни могли стрелять на один борт только в очень узком секторе, так что немецким дредноутам можно записать 10 двенадцатидюймовок в бортовой залп только с очень большой натяжкой. И это при том, что серия «Кайзер» закладывалась начиная с декабря 1909 г. по январь 1911 г.

Во Франции ровесников «Севастополю» нет — свой первый дредноут «Курбэ» Третья республика заложила только в сентябре 1910 года, но и он имел в бортовом залпе лишь 10 орудий.

В США в марте 1909 года заложены два дредноута типа «Флорида» всё с теми же 10 двенадцатидюймовыми орудиями (справедливости ради надо сказать, что расположение башен у американских и французских линкоров позволяло вести полноценный огонь 10 орудиями в залпе, в отличие от германских «Кайзеров»), но «Вайоминги», имевшие дюжину 12-дм орудий, заложены только в 1910 году (январь-февраль).

И даже Владычица морей Англия, спустя месяц после закладки отечественных «Севастополей» приступает к строительству двух дредноутов типа «Колоссус» — все с теми же десятью 12-дм пушками.

Лишь итальянцы заложили-таки практически одновременно с «Севастополями» свой знаменитый «Данте Алигьери» имевший, как и русские дредноуты, четыре трехорудийные башни двенадцатидюймовых орудий, способных вести огонь из всех своих 12 стволов на борт.

С одной стороны, казалось бы, десять орудий или двенадцать — не слишком большая разница. Но на деле дюжина орудий давала кораблю известное преимущество. В те времена считалось, что для эффективной пристрелки требуется вести огонь не менее чем четырехорудийными залпами, и там, где линкор с 8 орудиями мог дать два четырехорудийных залпа, а линкор с десятью орудиями — два пятиорудийных, линкоры типа «Севастополь» способны были давать три четырехорудийных залпа. Существовала такая практика как пристрелка уступом — когда линкор давал четырехорудийный залп и тут же, не дожидаясь его падения — еще один (с поправкой на дельность, скажем, в 500 метров) Соответственно главный артиллерист получал возможность оценить падения сразу двух своих залпов относительно вражеского корабля — так ему было легче скорректировать прицел орудий. И тут разница между восемью и десятью орудиями на корабле не слишком существенна — десятиорудийный линкор мог давать вместо четырехорудийных — пятиорудийные залпы, которых легче было наблюдать, но и только. Ну, а отечественные линкоры имели возможность пристреливаться двойным уступом — тремя четырехорудийными залпами, что существенно облегчало корректировку огня. Понятно, какие преимущества дает кораблю быстрая пристрелка.

Таким образом, дюжина орудий отечественного линкора, помимо прироста огневой мощи относительно 8-10-орудийных импортных дредноутов, давала ему еще и возможность быстрее пристреляться по противнику.

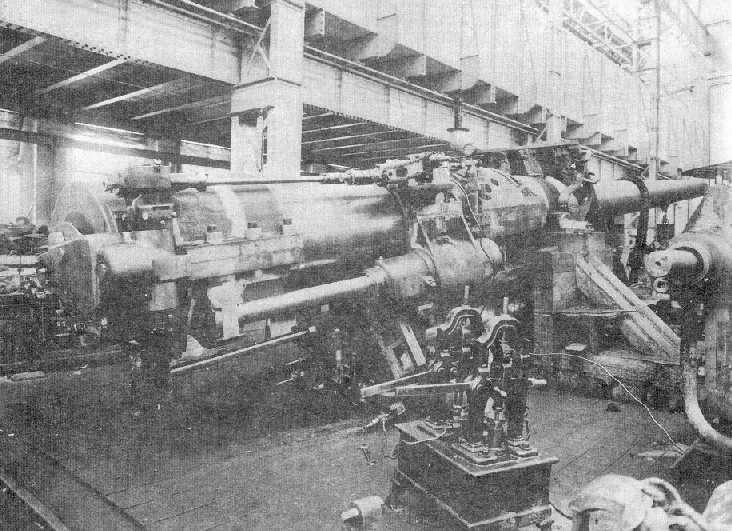

Но и это еще не все. Помимо превосходства в количестве стволов и потенциально более быстрой пристрелки, в пользу артиллерии первых русских дредноутов говорит еще и безупречная материальная часть, а именно — замечательные обуховские 305-мм/52 орудия (цифра после черты — длина ствола в калибрах) и разработанные для них тяжелые 470,9 кг снаряды образца 1911 г.

Практически все источники хором поют осанну нашим двенадцатидюймовкам — и вполне заслуженно. Не исключено, что эта отечественная артсистема являлась на тот момент самым грозным двенадцатидюймовым орудием мира.

Хотя сравнить русские пушки с их иностранными конкурентами довольно нелегко.

Первые свои дредноуты и линейные крейсера англичане вооружили 305-мм/45 орудиями Mark X. Это была неплохая артсистема, стрелявшая снарядом весом в 386 кг с начальной скоростью в 831 м/сек, но все же англичанам хотелось большего. И правильно хотелось, потому что их основные противники, немцы, создали артиллерийский шедевр, 305-мм/50 пушку SK L/50. Она была изрядно лучше английской Марк 10 — разгоняла 405 кг снаряд до скорости в 855 м/сек. Англичане не знали характеристик новейшего изделия Круппа, но полагали, что должны заведомо превосходить любых конкурентов. Однако попытка создать пятидесятикалиберную пушку особым успехом не увенчалась: с длинноствольной артиллерией в Англии не ладилось. Формально новая британская 305-мм/50 вплотную приблизилась к ее германской визави — 386-389,8 кг снаряды разгонялись до 865 м/сек, однако пушку все равно сочли неудачной. Особого повышения бронепробиваемости не произошло (хотя в этом, по моему мнению, следует винить английские снаряды), но пушка получилась тяжелее, ствол изрядно вибрировал при выстреле, снижая точность стрельбы. Но чем длиннее ствол орудия, тем большую начальную скорость снаряда можно получить, а совершенствование 305-мм/45 английских пушек уже достигло предела. И раз уж длинноствольные орудия у британцев не вышли, то англичане пошли по другому пути, вернувшись к 45-калиберным стволам, но увеличив калибр орудий до 343-мм… Как это ни удивительно, именно неудача англичан в создании мощной и качественной 305-мм артсистемы во многом предопределила их переход на более крупный, нежели 305-мм, калибр. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Русская 305-мм/52 артсистема изначально создавалась по концепции «легкий снаряд — высокая начальная скорость». Предполагалось что наша пушка будет стрелять 331,7-кг снарядами с начальной скоростью в 950 м/сек. Однако вскоре стало ясно, что такая концепция совершенно порочна: хотя на малом расстоянии легкий, разогнанный до немыслимой скорости снаряд имел бы превосходство в бронепробиваемости над более тяжелыми и медленными английскими и германскими снарядами, но с ростом дистанции боя это превосходство быстро терялось — тяжелый снаряд медленнее терял скорость, нежели легкий, а с учетом того, что тяжелый снаряд обладал еще и большим могуществом… Ошибку постарались исправить, создав сверхмощный 470,9-кг снаряд, равного которому не было ни в германском, ни в английском флоте, однако все имеет свою цену — такими снарядами русская артсистема могла стрелять только с начальной скоростью в 763 м/сек.

Сегодня «в интернетах» малую скорость русского снаряда нередко ставят в упрек нашей двенадцатидюймовке и доказывают при помощи формул бронепробития (в т.ч. по знаменитой формуле Марра), что германская SK L/50 обладала большей бронепробиваемостью, нежели обуховская 305-мм/52. По формулам, может, оно и так. Но дело в том, что…

В Ютландском сражении из 7 снарядов в Ютланде попавшие в 229-мм бронепояса линейных крейсеров «Лайон», «Принцесс Ройал» и «Тайгер» пробили броню 3. Конечно, можно допустить, что не все из этих 7 снарядов были 305-мм, но, к примеру, два снаряда, попавших в 229-мм бронепояс «Лайона», его не пробили, а это могли быть только 305-мм немецкие снаряды (ибо «Лайон» обстреливали «Лютцов» и «Кениг»). При этом расстояние между английскими и британскими кораблями колебалась в пределах 65-90 кбт. При этом и немцы, и англичане шли в кильватерных колоннах, имея своих противников напротив, так что грешить на то, что снаряды попадали под острыми углами, вряд ли возможно.

В то же время небезызвестный обстрел «Чесмы» в 1913 году, когда на старом броненосце были воспроизведены элементы бронирования линкоров типа «Севастополь», показали, что 229-мм броня пробивается даже фугасным снарядом уже при угле встречи 65 град на дальности в 65 кбт, а при углах встречи, близких к 90 град, пробивает 229-мм плиту даже и с 83 кбт! При этом, правда, взрыв снаряда происходит во время преодоления бронеплиты (что, в общем, естественно для фугасного снаряда), тем не менее, в первом случае значительная часть фугаса была «внесена» внутрь. Что тут говорить о бронебойном снаряде образца 1911 г.? Этот неоднократно дырявил 254-мм броню (рубка) на дистанции 83 кбт!

Очевидно, что если бы на кайзеровских кораблях стояли русские обуховки, стреляющие 470,9-кг русскими снарядами — из 7 снарядов, поразивших 229-мм бронепояса «кошек адмирала Фишера», броню бы пробили не 3, а куда больше, может быть, и все 7 снарядов. Все дело в том, что бронепробитие зависит не только от массы/калибра/начальной скорости снаряда, которые учитывают формулы, но и от качества и формы этого самого снаряда. Быть может, если бы заставить стрелять русскую и германскую пушки одинаковыми по качеству снарядами, то бронепробиваемость германской артсистемы была бы выше, но с учетом замечательных качеств русского снаряда вышло так, что на основных дистанциях боя линейных кораблей первой мировой войны (70-90 кбт) русская пушка демонстрировала лучшие показатели, чем германская.

Таким образом, не будет преувеличением заявить, что мощь артиллерии главного калибра первых российских дредноутов изрядно превосходила любой 305-мм линкор любой страны мира.

«Позвольте! — может тут сказать дотошный читатель. — А почему это вы, дорогой автор, совсем позабыли о 343-мм британских орудиях британских сверхдредноутов, бороздивших моря, когда русские «Севастополи» еще пребывали в достройке?!» Не забыл, уважаемый читатель, речь о них пойдет ниже.

Что до противоминной артиллерии, то 16 стодвадцатимиллимитровых русских пушек представляли собой вполне достаточную защиту от вражеских миноносцев. Единственная претензия заключалась разве только в том, что орудия размещались слишком уж низко над водой. Но следует иметь в виду, что заливаемость орудий противоминного калибра была ахиллесовой пятой многих тогдашних линкоров. Кардинально вопрос решили англичане, перенеся пушки в надстройки, но это снизило их защищенность, да и калибром пришлось жертвовать, ограничившись 76-102-мм орудиями. Ценность такого решения все же сомнительна — согласно тогдашним воззрениям, эсминцы атакуют уже повреждённые в артиллерийском бою корабли, и вся мощь противоминной артиллерии теряет смысл, если она будет к тому времени выведена из строя.

Но кроме качества артиллерии, чрезвычайно важным элементом боевой мощи корабля стала система управления огнем (СУО). Рамки статьи не позволяют мне как следует раскрыть эту тему, скажу лишь, что СУО в России занимались очень серьезно. К 1910 г русский флот располагал весьма совершенной системой Гейслера образца 1910 г., но все же полноценной СУО назвать ее было нельзя. Разработку новой СУО поручили Эриксону (ни в коем случае не следует считать это иностранной разработкой — СУО занималось российское подразделение фирмы и русские специалисты). Но увы, по состоянию на 1912 год СУО Эриксона оставалась еще не готовой, боязнь остаться без СУО привела к параллельному заказу английскому разработчику — Поллэну. Тот, увы, тоже не слишком успевал — в итоге СУО «Севастополей» представляло собой «сборную солянку» из системы Гейслера образца 1910 г., в которую были интегрированы отдельные приборы Эриксона и Поллэна. Достаточно подробно я писал о линкорных СУО тут: https://alternathistory.ru/sistemy-upravleniya-korabelnoi-artilleriei-v-nachale-pmv-ili-voprosov-bolshe-chem-otvetov. Сейчас ограничусь заявлением, что лучшее СУО в мире было все же у англичан, а наше находилось примерно на уровне немцев. Правда, за одним исключением.

На немецком «Дерфлингере» имело место быть 7 (прописью — семь) дальномеров. И все они замеряли дистанцию до врага, а в автомат расчета прицела попадало усредненное значение. На отечественных «Севастополях» изначально стояло всего два дальномера (были еще т.н. дальномеры Крылова, но они представляли собой ни что иное, как усовершенствованные микрометры Люжоля — Мякишева и не обеспечивали качественных замеров на больших дистанциях).

С одной стороны, казалось бы, что эти дальномеры как раз и обеспечили германцам быструю пристрелку в Ютланде, но так ли это? Тот же «Дерфлингер» пристрелялся только с 6-го залпа, да и то, в общем-то, случайно (по идее, шестой залп должен был дать перелет, главный артиллерист «Дерфлингера» Хазе пытался взять британца в вилку, однако, к его удивлению, произошло накрытие). «Гебен», в общем, тоже не показал блестящих результатов. Но нужно учесть, что немцы все же пристреливались лучше англичан, возможно, какая-то заслуга немецких дальномеров в этом есть. Мое же мнение таково: несмотря на некоторое отставание от англичан и (возможно) от немцев, отечественное СУО, установленное на «Севастополях», было все же вполне конкурентоспособным и не давало «заклятым друзьям» каких-либо решающих преимуществ. На учениях линкоры типа «Севастополь» пристреливались по целям на дистанции 70-90 кбт в среднем за 6,8 минут (лучший результат — 4,9 минуты) что являлось весьма неплохим результатом.

Правда, «в интернетах» мне попадалась критика русских СУО на основании стрельб «Императрицы Екатерины Великой» на Черном море, но там следует иметь в виду, что и «Гебен» и «Бреслау» не вели правильного боя, а изо всех сил пытались удрать, маневром сбивая наводку нашему линкору, причем легкий крейсер еще и ставил дымзавесу. Все это повлияло бы и на результативность стрельбы немецких кораблей, но им до этого не было решительно никакого дела — они думали только о том, чтобы бежать без оглядки. При этом расстояние стрельбы было обычно много больше 90 кбт, а самое главное — на черноморских дредноутах стояла ТОЛЬКО система Гейслера обр. 1910 г., приборы Эриксона и Поллэна на эти линкоры установлены не были. Поэтому сравнивать черноморские «Марии» и балтийские «Севастополи» по качеству СУО в любом случае некорректно.

Бронирование

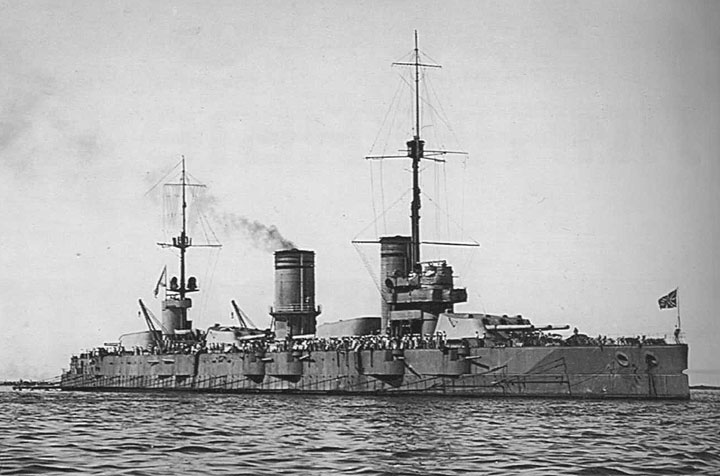

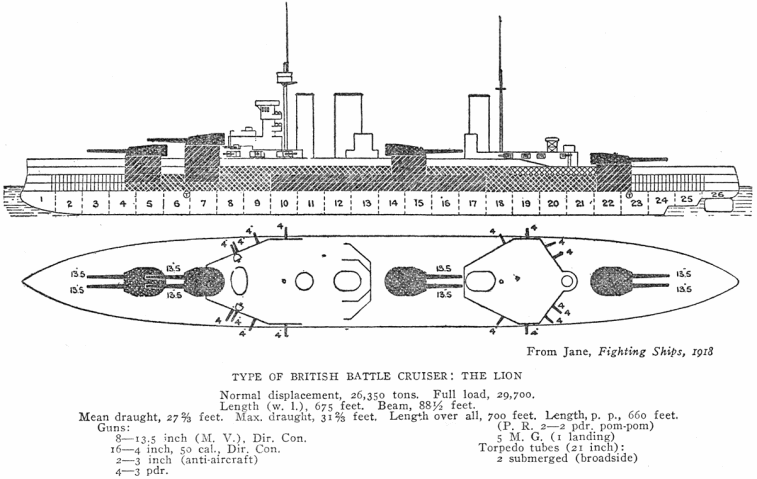

Если про артиллерийское вооружение линкоров типа «Севастополь» большинство источников отзывается в превосходной степени, то бронирование наших дредноутов традиционно представляется слабым и совершенно недостаточным. Иностранная печать тех времен вообще сравнивала русские линкоры с британскими линейными крейсерами типа «Лайон», имевшими 229-мм бронепояс. Попробуем сравнить и мы.

Вот схема бронирования английской «кошечки Фишера»:

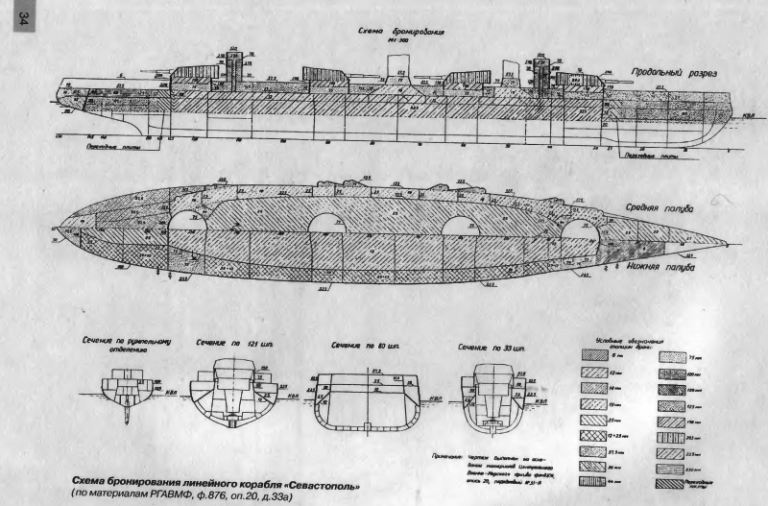

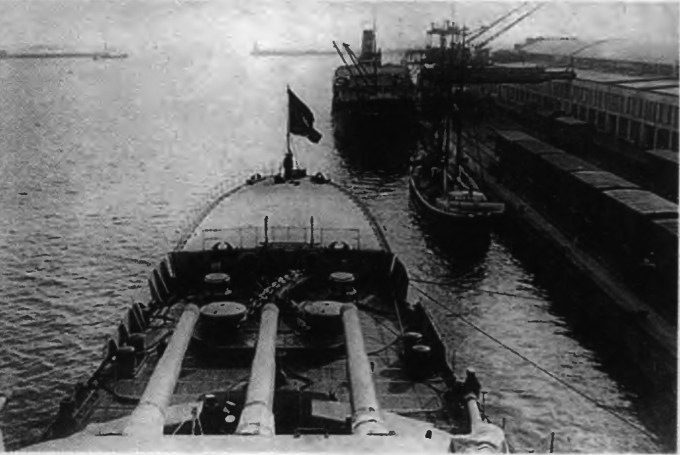

А вот — русский «Гангут»:

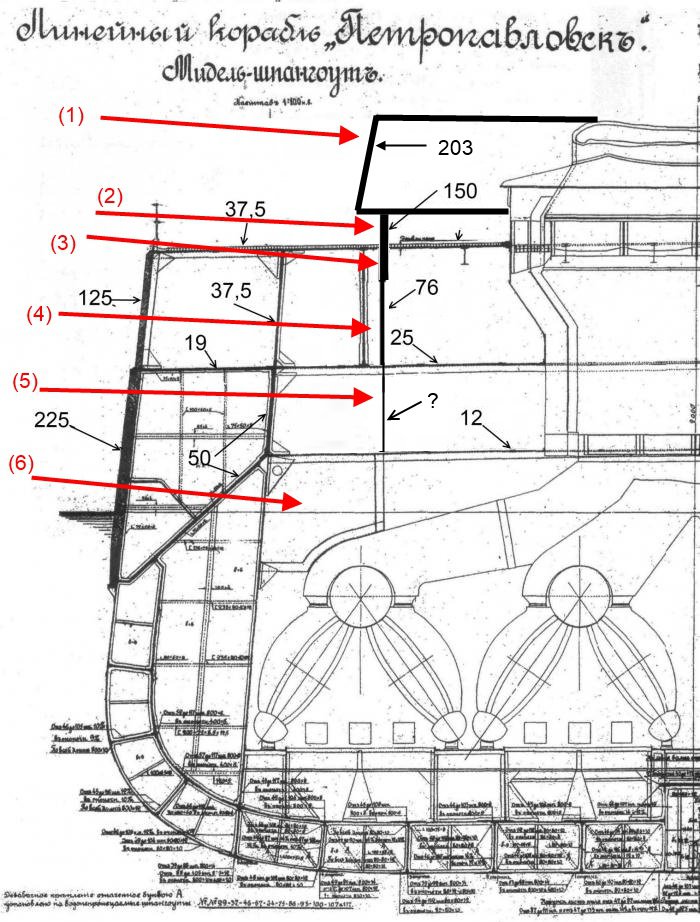

Поскольку многим из нас недосуг с лупой в руках выискивать толщину брони на не слишком отчетливо прорисованных схемах, возьму-ка я на себя смелость прокомментировать вышеприведённое. Беру схему линкора «Гангут» по миделю, подрисовываю к ней башню (в художника не стрелять и пустыми бутылками не бросаться, рисует как умеет) и проставляю толщину брони. После этого красным фломастером изображаю наиболее очевидные траектории полета вражеских снарядов:

А теперь небольшой анализ. Траектория (1) — попадание в башню, там у «Гангута» 203 мм броня, у «Лайона — 229 мм. Англичанин имеет преимущество. Траектория (2) — попадание в барбет над верхней палубой. У «Гангута» там 152 мм, у «Лайона» — все те же 229 мм. Очевидно, что тут английский линейный крейсер лидирует с большим отрывом. Траектория (3) — снаряд пробивает палубу и врезается в барбет под палубой. У «Гангута» вражескому снаряду придется преодолеть сперва верхнюю бронепалубу (37,5 мм) и потом 150 мм барбета. Даже если просто сложить общую толщину брони, получится 187,5 мм, но нужно понимать, что палубу снаряд бьет под очень невыгодным для себя углом. У англичанина верхняя палуба не бронирована вовсе, но барбет под палубой утоньшается до 203 мм. Диагностируем примерное равенство защиты.

Траектория (4) — снаряд попадает в борт корабля. У «Гангута» от него защищают 125 мм верхний бронепояс, 37,5 мм бронепереборка и 76 мм барбет, а всего — 238,5 мм брони, у «Лайона» в этом месте борт вообще не бронирован, так что снаряд встретит все тот же барбет 203 мм — преимущество за русским линкором.

Траектория (5) — удар вражеского снаряда примет на себя высоченный главный 225 мм бронепояс «Гангута», за ним — 50 мм бронепереборка и далее — все тот же барбет, но увы, имел ли он бронирование на этом уровне, мне не известно. Полагаю, что хоть дюйм, да имел. Впрочем, даже если и нет, 225 мм + 50 мм = 275 мм, в то время как у английского линейного крейсера все существенно хуже.

И у русского, и у англичанина главные бронепояса почти равны — 225 мм и 229 мм. Но линейные корабли типа «Севастополь» имели бронепояс высотой 5 м, в то время как британский линейный крейсер — только 3,4 м. Поэтому там, где у русского линкора находится 225 мм броня, британский линейный крейсер располагал всего лишь шестидюймовой броней. А могучий 203-мм барбет за ней истончался до каких-то трех дюймов. Итого — 228 мм брони британца против 275 мм + неизвестная броня барбета русского.

Но это еще полбеды, а беда в том, что этот расчет верен исключительно для средней башни линейного крейсера. Ведь, кроме толщины главного бронепояса, важны его высота и длина. На примере «Траектории (4)» мы уже видели, к чему привела недостаточная высота главного бронепояса «Лайона», теперь же пора вспомнить, что если 225 мм русского дредноута прикрывали все 4 его барбета, то английские 229 мм защищали только машинные и котельные отделения, да среднюю башню, раз уж она затесалась между ними… Носовые и кормовая башни «Лайона» прикрывала не шести-, а только пятидюймовая броня — т. е. совокупная толщина брони, защищающая погреба не превышала 203 мм, а на небольшом участке кормовой башни (где пятидюймовый пояс сменялся четырехдюймовым) и вовсе 178 мм!

Траектория (6) — русский корабль защищен 225 мм главным бронепоясом и 50 мм скосом, британский — 229 мм бронепоясом и 25,4 мм скосом. Преимущество опять же у русского линкора. Правда, у англичанина бронированы 1,5- 2,5 дюймовой броней погреба боеприпаса, так что можно говорить о том, что по защите погребов на этой траектории у «Гангута» с «Лайоном» примерное равенство, а вот машинные и котельные у «Гангута» защищены все же несколько лучше.

В целом же напрашивается следующий вывод. У русского линкора слабее бронирование башен и барбета выше верхней палубы, а все, что ниже, бронировано так же или даже существенно лучше английского корабля. Я бы рискнул утверждать, что русский корабль имеет значительно лучшую защиту, нежели британский линейный крейсер. Да, башни бронированы слабее, но насколько это фатально? Как правило, прямое попадание вражеского снаряда приводило башню к молчанию, вне зависимости от того, пробита броня или нет. Вот, к примеру, случай с «Принцесс Ройал» в Ютланде — немецкий (причем, по утверждению Пузыревского, 305-мм) снаряд попадает в 229-мм бронеплиту башни и… не пробивает ее. Но плита вдавлена внутрь, и башню заклинило.

Кстати, что интересно, когда я писал о том, что из семи немецких снарядов пробили 229-мм броню английских кораблей только три, я писал только о попаданиях в бронепояс. А если считать и эту башню, выходит, только три бронепробития из восьми? На самом деле было и девятое попадание — в 229-мм броню четвертой башни линейного крейсера «Тайгер». Снаряд таки пробил броню, и… не произошло ничего. Усилие, затраченное на преодоление бронеплиты, изувечило снаряд — его невзорвавшиеся останки, лишённые «головы» и взрывателя, нашли уже после боя… В данном случае броня оказалась пробита, но что было с этого толку? Не так плохо защищала 229-мм броня, как некоторым кажется… А вообще говоря, были случаи, когда германские 305-мм снаряды удерживала даже 150-мм броня. При этом поражение башни, с пробитием брони или без, в ряде случаев вызывало пожар, который в случае проникновения в погреба мог грозить детонацией боеприпаса. Но не всегда. Например, в бою у Доггер-банки британский снаряд таки пробил барбет кормовой башни «Зейдлица» — был пожар, обе кормовые башни вышли из строя, но взрыва не последовало. В Ютланде «Дерфлингер» и «Зейдлиц» потеряли по 3 башни главного калибра, в том числе с пробитием брони — но линейные крейсера не взорвались. Дело в том, что в вопросе детонации погребов главную роль играла не толщина башенной брони, а устройство подбашенных отделений и подачи боеприпаса к орудиям — немцы после опыта «Зейдлица» при Доггер-банке предусмотрели конструктивную защиту от проникновения огня в погреба. Да и у англичан имелись случаи, когда пробитие брони башен не сопровождалось катастрофой.

Иными словами, слабое бронирование башен и барбетов выше верхней палубы, конечно, не красит корабль, но и не обрекает его на гибель. А вот ниже верхней палубы линкоры типа «Севастополь» были защищены куда лучше, чем английские линейные крейсеры.

«И что с того? — спросит меня читатель. — Подумаешь, нашли с кем сравнивать — с английским линейным крейсером, общепризнанным неудачником в части защиты, ведь три таких корабля взлетели на воздух в Ютланде…»

Так, да не так. Если мы отринем штампы, навязываемые нам широко растиражированными точками зрения, мы с удивлением обнаружим, что тот же «Лайон» получил в деле при Доггер-банке 15 попаданий германским главным калибром, но тонуть или взрываться отнюдь не собирался. Да и 12 попаданий в Ютланде не стали для него трагедией. «Принцесс Ройал» «не заметила» восьми попаданий в Ютланде, а «Куин Мэри», единственный погибший линейный крейсер этого типа, получил 15-20 попаданий хваленых германских снарядов. И ведь причиной гибели корабля стали попадания в район носовых башен (и, по всей видимости, пробили барбет башни «В»), что и стало причиной взрыва боезапаса, разодравшего корабль на две части в районе фок-мачты… Взрыв в башне «Q», в сущности, был уже мизерикордом, «ударом милосердия», добившим корабль. Иными словами — линейный крейсер британцев погиб от удара в место своей очевидной слабости, где его погреба прикрывало от силы 203 мм совокупной брони. А вот окажись на его месте «Севастополь» с его 275 мм (а то и с плюсом) совокупной защиты погребов, взорвался бы он? Ох, что-то гложут меня серьезные сомнения…

Слово знаменитому Тирпицу, вроде бы последнему в этом мире человеку, заинтересованному в восхвалении английских линейных крейсеров:

«Преимущество в бою «Дерфлингера» характеризует то обстоятельство, что он мог пробить самую толстую броню британского крейсера с расстояния в 11700 метров, а британскому крейсеру для этого нужно было подойти на расстояние в 7800 метров».

Но позвольте, ведь рекомые 11700 метров — это всего лишь чуть более 63 кабельтовых! Похоже, Тирпиц был прав: уже на дистанциях в 70-80 кбт германские снаряды пробивали английские 229 мм в лучшем случае через раз! И ведь, что интересно — гибель «Куин Мэри» описывается как «внезапная», т. е. «схлопотав» полтора десятка снарядов, линейный крейсер вовсе не производил впечатления избитого в хлам корыта, неспособного продолжать бой?

Да что там линейные крейсера! БРОНЕНОСНЫЙ крейсер «Уорриор» англичан, в течение 35 минут сражавшийся с эскадрой адмирала Хиппера, получил 15 попаданий 280- и 305-мм снарядов, но находился на плаву еще целых 13 часов после этого.

Должен ли я напоминать, что превосходно защищенный «Лютцов» погиб от попаданий 24 британских снарядов, превративших его в едва держащуюся на воде руину?

Огромное большинство людей, интересующихся историей флота, вполне устраивает общераспространенный штамп, что «линейные крейсера Германии демонстрировали чудеса живучести, в то время как английские были никуда не годной «яичной скорлупой, вооруженной молотками». Но так ли это на самом деле? Безусловно, германские крейсера были куда лучше бронированы, но обеспечило ли им это подавляющее превосходство в боевой устойчивости?

Это достаточно сложный вопрос, и ответить на него можно, только предприняв отдельное исследование. Но русские дредноуты типа «Севастополь», занимая по своему бронированию промежуточное положение между английскими и немецкими линейными крейсерами, уж точно не были «мальчиками для битья», обладающими «никудышней боевой устойчивостью».

Версия о беспримерной слабости бронирования русских дредноутов родилась в результате обстрела бывшей «Чесмы», но… нужно помнить, что «Чесму» обстреливала едва ли не лучшая в мире 305-мм пушка, вероятно, лучшим в мире 305-мм снарядом. И тогда все сразу встанет на свои места.

По результатам расстрела «Чесмы» (опытного судна №4, если угодно) артиллерийский отдел ГУК сделал интересный вывод: при встрече снаряда и брони под углом от 70 до 90 град (не считая угла падения снаряда) русский 305-мм снаряд на дистанции в 70 кбт пробивал 305-365-мм броню. И это при том, что засчитывались только случаи, когда снаряд пробивал броню и взрывался уже за ней — если понизить требования до разрыва снаряда в момент пробития брони, так русский снаряд при тех же углах одолевал 400-427 мм броньку…

В общем, если случилось бы альтернативно-историческое чудо, и комендоры германских линейных крейсеров вдруг увидели перед собой не шесть огромных, высокобортных английских линейных крейсеров, а низкие, стелящиеся над волнами силуэты четверки русских дредноутов, то, боюсь, за этот бой кайзер награждал бы адмирала Хиппера посмертно. Да и англичане уж точно не возрадовались бы замене германских линейных крейсеров на русские линкоры.

Конечно, те же английские дредноуты, не говоря уже о дредноутах немецких, несли куда более мощную броню, чем русские «Севастополи». Но помогла бы она им в бою, вот в чем вопрос.

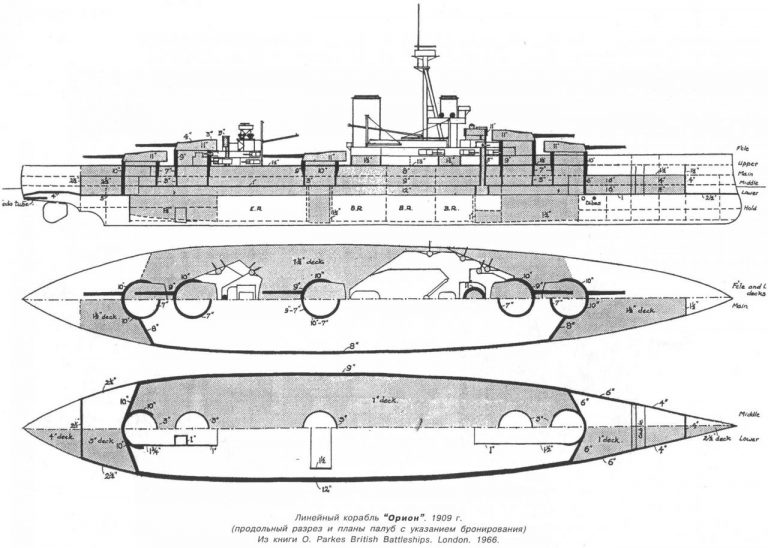

Давайте рассмотрим гипотетическую дуэль русского «Севастополя» и британского «Ориона». Подавляющему большинству из интересующихся историей военных флотов ответ очевиден. Сняв с полки справочник и раскрыв его на нужной странице читаем: толщина бортовой брони «Севастополя» — 225 мм, а «Ориона» — целых 305 мм! Английские и русские снаряды имеют сходную начальную скорость — 759 м/сек и 763 м/сек соответственно, но бронебойный русский снаряд весит только 470,9 кг, а британский — 635 кг! Закрываем справочник и диагностируем, что бой с «Орионом» стал бы для русского линкора извращенной формой самоубийства… Ведь так, правда?

Вот только если рассмотреть бронирование «Ориона» повнимательнее, то…

Броня башен — 280 мм, барбеты — 229 мм. Это много лучше русских 203 мм и 150 мм, вот только шансов удержать отечественный бронебойный снаряд образца 1911 г. на дистанции 70-80 кбт у английской защиты практически нет. Иными словами, на основных дистанциях боя артиллерия англичан совершенно уязвима для русских снарядов. Да, броня английских башен толще, но что с этого толку?

Верхний бронепояс имеет толщину 203 мм, и это лучше, чем 125-мм борт и 37,8-мм бронеперегородка русского линкора, но 8 дюймов русским снарядам — не преграда. Правда, на этом уровне артиллерия англичанина защищена лучше, британский линкор имеет 178 мм барбета, у русского — только 150 мм вверху и 76 мм ниже. Но на последующих сериях линкоров англичане отказались от 178 мм барбета в пользу 76 мм, практически сравнявшись по совокупной толщине брони с русскими дредноутами.

А ниже у англичанина — главный бронепояс. Вот тут, казалось бы, преимущество английского линкора! Ан нет — и дело даже не в том, что британский главный бронепояс ниже, чем у «Гангута» и имеет в высоту 4,14 м против 5 м, ведь 4,14 м — это тоже неплохо. Оказывается, главный бронепояс «Ориона» и сам состоит из двух бронепоясов. Причем 305-мм толщину имеет только нижний, а верхний — 229 мм.

В том-то и дело, что справочники обычно приводят толщину брони, но никак не высоту и не площадь главного бронепояса. А воображение подсознательно считает, что на линкорах высоты и длины бронепоясов примерно одинаковы, и английскому 305-мм бронепоясу априори отдается пальма первенства. Забывают о том, что оный бронепояс не достигает и половины от высоты русского…Много защитит такая броня?

Анализ сражений Русско-японской войны показывает, что в главные бронепояса русских и японских броненосцев (которые примерно соответствовали по высоте британскому «Ориону») угодило примерно 3% снарядов от общего числа, попавших в корабль. В Ютланде соотношение было получше — например, в 2,28-метровые пояски 330-мм брони английских линкоров типа «Куин Элизабет» попало только 3 снаряда из 25, угодивших в дредноуты этого типа, или 12%. А вот бронепояса английских линейных крейсеров «Лайон», «Принцесс Ройал», имевших 3,4 метра высоты и «Тайгер», приняли на себя уже четверть (25%) от общего числа попаданий.

Но самое главное — удержать 305-мм русский бронебойный снаряд на дистанции в 70-80 кбт даже 305-мм броня «Ориона» если и смогла бы, то через два раза на третий. А ведь за ней — практически ничего, лишь дюймовый (25,4-мм) скос…

Вывод из этого сопоставления такой. Да, британский линкор бронирован лучше, но на дальности 70-80 кбт его защита вполне уязвима к воздействию русских 305-мм снарядов. Тут, конечно, возникает встречный вопрос — а как защищает броня наших линкоров от английских снарядов на той же дистанции?

Но перед тем, как мы на этот вопрос ответим, стоит остановиться, наверное, на самом распространенном мифе о русских линкорах.

Проект линкоров типа «Севастополь» очень часто называют «проектом испуганных» — мол, русские моряки настолько испугались японских фугасных снарядов в Цусиме, что потребовали для будущих своих линкоров сплошного бронирования борта — и плевать на толщину брони, лишь бы только защититься от чудовищных фугасов… На самом же деле всё было немного не так.

Дело в том, что в годы Русско-японской войны двенадцатидюймовые пушки русских и японских броненосцев были достаточно слабыми — новейшую крупповскую 229-мм броню они могли пробить не далее как с 25-30 кбт. Этого, конечно, было недостаточно, поскольку дистанции боя существенно выросли, составляя и 40, а то и 70 кбт — и потому послевоенной артиллерии, дабы угнаться за изысками морской тактики, пришлось совершить большой качественный скачок. Наши артиллеристы по результатам сражений сделали два важных вывода.

Во-первых, стало ясно, что основное оружие наших броненосцев минувшей войны — старая 305-мм пушка образца 1895 г., которой, к примеру, были вооружены наши броненосцы типа «Бородино», — уже устарело и решительно не годится для будущих сражений. На основных дистанциях боя, каковыми стоило теперь считать 45-70 кбт, снаряды такой пушки вражеской брони уже не пробивали. А во-вторых, снаряды, с которыми мы вошли в Русско-японскую войну, оказались совершенно ущербными: мизерное количество ВВ и неважные взрыватели не позволяли наносить врагу решающих повреждений. Практические выводы из этого были сделаны достаточно быстро: новые русские бронебойные и фугасные снаряды, хотя и имели тот же вес, что и цусимские (331,7 кг) но содержали в разы больше ВВ и были снабжены адекватными взрывателями. Практически одновременно с их созданием русские взялись за разработку нового 305-мм/52 орудия. Если старая 305-мм/40 русская артсистема могла разогнать 331,7-кг снаряд только до 792 м/сек, то новая артсистема должна была разгонять его же до скорости в 950 м/сек. Разумеется, бронепробиваемость новой пушки была куда выше, но из-за того, что легкий снаряд быстро терял скорость, на дальних дистанциях его мощь быстро падала.

Так вот, первоначально при проектировании русского дредноута было выдвинуто требование, чтобы его бронепояс имел толщину в 305 мм. Но корабль быстро рос в размерах — сверхмощное вооружение, высокая скорость… чем-то надо было жертвовать. И решено было сократить броню — дело в том, что согласно тогдашним расчетам (сделанным, похоже, на основе данных нашей новой 305-мм пушки, стреляющей новым 331,7 кг снарядом), 225-мм броня надежно защищала от 305-мм снарядов, начиная с дистанции в 60 кбт и выше. А отечественные адмиралы отлично понимали, что в будущем им придется воевать на дистанциях даже больших, нежели 60 кбт. И потому 225-мм броня (да еще с учетом 50 мм бронепереборки и скосов) их вполне устроила именно как защита от бронебойных 305-мм снарядов. Многие даже считали, что и 203 мм будет достаточно.

Увы, наши моряки ошиблись. Они действительно не учли той сумасшедшей мощи, которую вскоре обретет морская артиллерия. Но испуг тут ни при чем — просчет, безусловно, был, но при проектировании защиты ориентировались отнюдь не на фугасные, а на бронебойные вражеские снаряды.

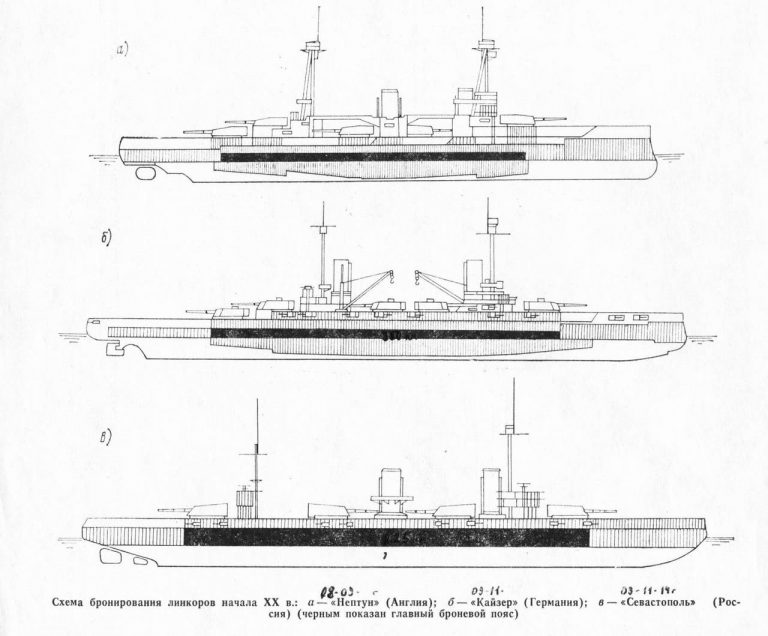

А вот высоту главного пояса хотели сделать куда больше, чем 1,8-2 м у старых броненосцев, и не зря. Русские ПЕРВЫМИ В МИРЕ поняли, что площадь бронирования играет не меньшую роль, чем его толщина и что существовавшие бронепояски броненосцев, так и норовившие скрыться под воду при минимальной перегрузке или даже просто при свежей погоде, недостаточны. Что интересно, позднее то же самое сделали американцы (высота их бронепоясов превысила 5 м), а вот англичане, задержавшись на старте, впоследствии на своих линкорах Второй мировой (пятерка «Кинг Джордж V») довели высоту бронепояса аж до 7 метров! И, заметьте, никто не называл английские и американские линкоры «проектами испуганных».

Тут предчувствую возражения. Говоря о «проекте испуганных», имеют в виду не высоту главного бронепояса, а стремление защитить броней весь борт. Полноте! Взгляните на схему бронирования того же «Ориона» (схему которого я приводил в первой части статьи). У него забронирован практически весь борт, за исключением малых участков в носу и в корме.

Вот только бронирование отечественных «Севастополей» выглядит куда более рациональным. У наших дредноутов превалировали 2 толщины брони — 225 мм для защиты от бронебойных 305-мм снарядов и 125 мм — оконечности и верхний бронепояс для защиты от фугасных. Предполагалось, что на дистанциях 60 кбт и более 225 мм спасут от бронебойного снаряда, а 125-мм броня отразит удар фугаса. Если же в 125 попадет бронебойный снаряд, то он не сделает пролома (большой дыры), а пронзит его и взорвется внутри, оставив аккуратную дырочку в броне, что уменьшит заливаемость и упростит борьбу за живучесть. Ну, а вот чем, интересно, руководствовались англичане, делая верхний пояс толщиной в 203 мм? Против фугаса — излишне, против бронебойного — недостаточно. Наши ограничились 125 мм, зато забронировали почти весь борт.

И ведь что интересно, не так уж сильно наши и ошиблись — как видим, на дистанциях 70-80 кбт превосходные германские бронебойные снаряды брали 229-мм броню через раз. Но «беда» наша заключается в том, что сказав «А», пришлось говорить и «Б». Осознав, что дистанции морских сражений сильно выросли, наши артиллеристы захотели иметь бронебойные снаряды, способные пробивать вражескую броню на этих возросших дистанциях. Для этого концепция «легкий снаряд — высокая начальная скорость» уже не годилась, так что наши разработчики создали 470,9-кг «вундерваффе», с которым новая 305-мм/52 пушка оказалась впереди планеты всей по части бронепробития. К тому моменту первая серия наших линкоров давно стояла на стапелях… А потом прошли испытания, и мы ужаснулись, понимая, что броня «Севастополей» совсем не защищает от наших бронебойных снарядов образца 1911 г. Что броня других линкоров того времени также крайне уязвима для этого творения сумрачного отечественного гения и что импортные пушки не имеют столь всеразрушающей мощи, об этом как-то не подумали.

Но вернемся к «проекту испуганных». Не раз и не два звучала и такая критика — мол, зачем вообще было стремиться к сплошному бронированию борта, хотя бы и умеренных толщин, вот если бы использовали защиту по принципу «все или ничего», когда броня стянута с оконечностей в толстый, непроницаемый для вражеских снарядов главный бронепояс, вот тогда уж… Так ведь нет, до того испугались японских фугасных «чемоданов» с шимозой, что цусимский ужас все соображение отшиб. А ведь могли бы сообразить — какой же ненормальный станет в дуэли дредноутов фугасами врага забрасывать? Покажите его!

На самом же деле, такой «ненормальный» в мире был. И это (барабанная дробь) … никто иной как Великобритания, владычица морей!

Англичане, имевшие своих наблюдателей в Цусиме, пришли к весьма интересным выводам. Они понимали, что расстояния, на которых ведется морской бой растут, понимали также, что бронебойные снаряды их 305-мм орудий не слишком-то хорошо смогут поражать вражеские корабли на больших дистанциях — мощности не хватает. И в то время, когда наученные горьким опытом русские ринулись создавать 305-мм снаряды, способные поражать противника на увеличившихся дистанциях, англичане… сочли, что основную роль в сражениях будущего сыграют не бронебойные, а фугасные и полубронебойные снаряды!

Идея была такая: с больших дистанций английские линкоры обрушат на врага град фугасных и полубронебойных снарядов и нанесут вражеским кораблям тяжкие повреждения, пусть даже и не пробивая его основной брони. А потом, когда неприятель будет достаточно избит, подойдут ближе и добьют врага бронебойными снарядами без особой для себя опасности.

Так вот и возникает вопрос: если законодательница мод, «Владычица морей», признанный лидер в области военного флота, если сама Великобритания не считала для себя зазорным использовать «цусимскую» тактику японского флота, то почему защита от подобной тактики должна считаться «следствием патологического ужаса русских моряков»?

Надо сказать, что и наши, и немцы полагали возможным использовать фугасные снаряды, пока не сошлись на дистанцию, с которой вражеский бронепояс пробивается бронебойными снарядами — стрелять фугасными, ими и пристреливаться проще, и ущерб какой-никакой нанесут неприятелю, в то время как бронебойные снаряды, пока брони не пробивают, вражеский корабль разве только поцарапают. Брони не осилив, впустую взрываться будут, а при попадании в небронированный борт взрыватель сработать не успеет, и снаряд улетит, не разорвавшись. Но воевать фугасными собирались только во время сближения, для наших и для немецких моряков основным снарядом оставался бронебойный, а вот для англичан… Бронебойные снаряды до войны составляли едва ли треть их боекомплекта! Например, у английских линейных крейсеров в мирное время боекомплект состоял из 24 бронебойных, 28 полубронебойных, 28 фугасных, а также 6 шрапнельных снарядов. Во время войны боекомплект увеличивался до 33 бронебойных, 38 полубронебойных и 39 фугасных.

Британцы создали весьма мощный полубронебойный снаряд. Он не имел столько взрывчатки, сколько было в фугасном снаряде, зато был прочнее фугасного и мог пробивать достаточно толстую броню — в этом он был схож с бронебойным. Но бронебойный снаряд имеет задержку взрывателя — нужно, чтобы он сначала проломил бронеплиту и лишь потом, преодолев защиту, пролетел бы еще десяток метров и взорвался глубоко внутри корабля. А взрыватель британского полубронебойного не имел такой задержки — так что снаряд взрывался либо во время пробоя брони, либо же сразу за броней…

В Ютланде полубронебойные 343-мм снаряды пробивали 200 мм и 230 мм броню. Но как?

«16 ч. 57 м. Второй 343 мм снаряд с «Куин Мери» с дистанции 13200 — 13600 м (71-74 каб.) попал в бортовую броню толщиной 230 мм напротив барбета левой бортовой башни и разорвался в проделанной им пробоине. Обломки брони и осколки снаряда пробили стенку барбета, имевшую в этом месте толщину 30 мм, проникли в перегрузочное помещение башни и зажгли в рабочем отделении два главных полузаряда и два дополнительных зарядных картуза» (повреждения линейного крейсера «Зейдлиц». Мужеников, «Линейные крейсера Германии»).

Обычно английские снаряды взрывались в момент пробития брони. Поэтому, если они попадали в относительно слабо бронированные места (100-127 мм) то их разрывы приводили к образованию крупных дыр в корпусе, но внутренние помещения корабля от этого страдали не слишком, хотя, конечно, такой снаряд, попади он у ватерлинии мог вызвать обширные затопления. Но если снаряд попадал в достаточно толстую броню, дыры получались не слишком большими, а внутрь проникали только осколки снаряда, хотя и с высокой скоростью. Иными словами, разнесенное бронирование русского линкора вполне адекватно могло противостоять английским полубронебойным 343-мм снарядам, хотя при попаданиях в 203-мм броню башен и 150-мм броню барбетов они могли натворить дел… как, впрочем, могли натворить дел и русские 470,9-кг снаряды, угодившие в 225-280 мм броню башен британских «Орионов».

В общем, идея полубронебойного снаряда себя не оправдала, и англичане с этим быстро разобрались — после Ютландского сражения боекомплект бронебойных снарядов на орудие возрос с 33 до 77. Но пренебрежение бронебойными снарядами дорого обошлось британскому флоту — качественные снаряды этого типа появились у них только после войны. А за всю первую мировую максимальная толщина брони, пробитой британским бронебойным снарядом составила 260 мм, причем пробил ее пятнадцатидюймовый снаряд с линкора «Ривендж».

Вы до сих пор полагаете, что 275 мм совокупной брони русского дредноута, прикрывавшей машинные и котельные отделения и барбеты, были такой уж из рук вон плохой защитой?

Не приходится сомневаться, что, будь в погребах «Ориона» полноценные бронебойные снаряды (хотя бы подобные немецким), он бы получил очевидное преимущество над линкором типа «Севастополь», доведись им встретиться в бою. Но по факту у британского линкора не было качественных бронебойных снарядов, поэтому, как это ни удивительно, дуэль «Гангута» против какого-нибудь «Монарха» или «Тандерера» проходила бы почти на равных.

Боевой корабль является сложнейшим сплавом брони, пушки, снаряда и прочая, и прочая. Поэтому для корректного сравнения следует учитывать массу доступных факторов, не сводя анализ к максимальной толщине бронепояса и калибру орудий главного калибра. Никто не спорит с тем, что бронирование линкоров типа «Севастополь» оставляло желать лучшего. Но слабость его брони не делает его худшим линкором мира, каковым его зачастую пытаются нам представить.

Маленькая ремарка — большинство источников кричат о недостаточной защите русских линкоров. А много ли найдете авторов, вопиющих, скажем, о слабости бронезащиты американских «бэттлшипов»? Я ни одного не видел.

Рассмотрим, к примеру, американский «Вайоминг».

«В теории считается, что броня корабля должна обеспечивать защиту от орудий его же главного калибра — в этом случае проект является сбалансированным по критерию «нападение-защита». Разработчики считали, что 280-мм и 229-мм броня проекта 601 является достаточной защитой от огня 305-мм орудий на ожидаемых боевых дистанциях, поэтому на момент разработки «Вайоминг» действительно был вполне гармоничным и сбалансированным проектом и к тому же одним из сильнейших в мире» («Линкоры Соединенных Штатов Америки», Мандель и Скопцов).

Под влиянием расстрела «опытного судна №4» 225-мм бронепояс + 50-мм бронеперегородка/скос русских дредноутов, дающие в совокупности 275 мм брони и более (скос-то расположен под углом) во всеуслышание объявлены ничтожной защитой. А вот броня американского «Вайоминга», заложенного позже «Севастополей», считается вполне сбалансированной. При этом защита «Вайоминга» состояла из бронеплит, который у одного края имели толщину 280 мм, а у второго — 229 мм, т. е. бронеплита получалась скошенной. Эти бронеплиты были поставлены друг на друга, поэтому в середине бронепояса его толщина действительно достигала 280 мм, но к краям (нижним и верхним) понижалась до 229 мм. Вот только, в отличие от линкоров типа «Севастополь», бронепояс был единственной защитой — никаких бронепереборок или скосов за этой броней у линкора янки не было.

Итого: 275 мм совокупной брони русского корабля — это почти полное отсутствие защиты. А 229-280 мм брони американца — гармоничный и сбалансированный проект?

Формально «Вайоминг» имел ту же артиллерию, что и русский дредноут — дюжину 305-мм орудий. При этом они вроде бы были лучше защищены — лобовая плита американских башен достигала 305 мм, боковые стенки, правда, были, как и у наших башен — 203 мм, зато барбет имел 254 мм толщины против наших 150 мм. Вроде бы налицо превосходство американского корабля. Но это если не замечать нюансов. А они таковы — конструкция американских башен была весьма неудачной, на два башенных орудия имелся всего лишь один подъемник снарядов и зарядов. В каждой башне немецкого «Остфрисланда», к примеру, таких подъемников было четыре — для снарядов и для зарядов к каждой пушке отдельно, на русских кораблях снаряды и заряды подавались к каждой пушке своим подъемником. Соответственно, подача огнеприпаса из погребов американского дредноута была весьма медлительной и для обеспечения приемлемой скорострельности американцы вынуждены были… располагать часть боекомплекта непосредственно в башне. В каждой из них, в кормовой нише, хранилось по 26 снарядов. Броня башен была неплоха, но отнюдь не неуязвима, так что можно сказать, американцы просто напрашивались на судьбу британских линейных крейсеров в Ютланде. И мы вновь сталкиваемся, казалось бы, с парадоксом — броня американцев вроде бы толще, но неудачные конструктивные решения делают их корабли даже более уязвимыми, чем наши.

Когда мы берем справочник, то, видя двенадцать 305-мм пушек «Вайоминга» и 280 мм толщины его бронепояса против двенадцати 305-мм стволов «Севастополя» и 225 мм бронепояса, мы безоговорочно отдаем пальму первенства американскому кораблю. Но стоит только присмотреться, как станет понятно, что на самом деле у американского линкора не слишком-то много шансов против русского корабля.

Меня не затруднит дать развернутый анализ возможных столкновений линкора типа «Севастополь» с французскими и итальянскими дредноутами (про японские «Кавати» даже вспоминать-то грех, ну, а уж про всякую экзотику наподобие испанских дредноутов я и вовсе молчу), но прошу поверить на слово — с любым из них «Севастополь» мог сражаться на равных, а то даже имел бы некоторое преимущество. Но исключение все же есть. Германские дредноуты серий «Кениг» и «Кайзер» — единственные корабли, которые, пожалуй, превосходили русские линкоры по сочетанию мощи брони и снаряда.

Линкоры типа «Кениг» — вот те двенадцатидюймовые корабли, с которыми «Севастополям» пришлось бы ой как нелегко. На дистанциях в 70 кбт 350 мм бронепояс «сумеречного тевтонского гения» русский бронебойный образца 1911 г. в принципе вполне мог и пробить. Но с большим трудом, при углах попадания около 90 градусов. На меньших углах пробитие главного бронепояса было возможно, но снаряд не проходил бы внутрь корабля, а разрывался в плите, осыпая осколками внутренние отсеки. Однако трехдюймовые скосы германского линкора и 80-мм барбеты (именно такую толщину они имели за главным бронепоясом) оставались при этом практически неубиваемыми. На уровне верхнего бронепояса русским снарядам было бы легче — пробив 170-мм борт, они имели какие-то шансы продырявить и 140-мм барбеты германских линкоров. Но с учетом конструкций вражеских башен, даже и в этом случае шансов на подрыв погребов практически нет.

В то же время германские бронебойные снаряды на 70 кбт имели возможность проникать сквозь 225-мм бронепояс русских кораблей — пусть и не каждый снаряд, пусть через два на третий. Но этот самый третий снаряд был вполне качественным бронебойным — пробив главный бронепояс, он вполне мог не взорваться и не разрушиться, а со всей оставшейся у него мощи грянуть в 50-мм бронепереборку или скос.

Опыты, которые проводили наши моряки в 1920 году, показали, что для надежного блокирования осколков крупнокалиберной артиллерии нужна не 50-мм, а 75-мм броня. В этом случае, если снаряд разорвался не на броне, а в 1-1,5 метрах от нее, она выдержит все осколки не то что двенадцатидюймового, но даже и четырнадцатидюймового снаряда. Но если снаряд взорвался при попадании в такую броню, то образуется пролом, а осколки снаряда и брони проникают внутрь. Изучение повреждений английских линейных крейсеров говорят о том, что на 70 кбт у германских 305-мм пушек все же есть некоторые шансы пробить 225-мм бронепояс и рвануть на 50 мм переборке, а то и вовсе пройти сквозь нее, а вот шансы на то, что наши снаряды смогут нанести решающие повреждения германским линкорам на этой дистанции почти иллюзорны.

На 55-65 кбт линкоры типа «Севастополь» оказались бы вовсе в невыигрышном положении — там их броня достаточно хорошо пробивалась немецкими снарядами, а вот немецкая нашими — почти что и нет. Правда, если бы нашим линкорам удалось бы сблизиться кабельтовых на 50, то…

Надо сказать, что русские адмиралы и конструкторы были всерьез озабочены системами бронирования будущих линкоров. С этой целью уже во времена первой мировой были созданы специальные отсеки, бронированные различным образом, причем толщина плит, имитирующих главный бронепояс, доходила до 370 мм. Проверить различные идеи защиты не представилось возможным — произошла революция, но, как ни удивительно, дело не бросили на полдороге, и в 1920 г., уже при советской власти, указанные выше отсеки подверглись испытаниям отечественных 12- и 14-дюймовых снарядов. Вот описание действия русского 305-мм бронебойного снаряда с дистанции ориентировочно 45-50 кбт.

«Выстрел №19 (стрельба 2 июля 1920 г.), по отсеку №2 и плите №3 (370мм, крайняя правая), 12″ бронебойным неснаряженным снарядом «образца 1911 г.», приведенным к штатному весу 471 кг, завода P.O.С, партии 1914 г. № 528, зарядом пороха марки ЩД-0,5, 7 партии выделки 1916 г., для 8″/45 пушек при весе 40 кг и скорости удара 620 м/с (по различным данным соответствует дистанции 45-50 кбт. — Прим авт.). Испытанию подлежали: бронепробивная способность 12″ бронебойного неснаряженного снаряда «образца 1911 г.», и сопротивление 370-мм бортовой брони и 50-мм скоса нижней палубы за ним. Место удара от правой кромки 43 см, от нижней кромки 137 см. Снаряд пробил насквозь бортовую броню с рубашкой, 50-мм скос нижней палубы, трюмную переборку (6 мм), 25-мм фундаментный лист отсека и ушел в земляную насыпку фундамента. Осколков снаряда не найдено. («Последние исполины российского императорского флота», Виноградов).

Иными словами, русский снаряд пробил не только 420 мм брони (реально даже больше, так как 50-мм скос располагался под углом) но еще и 31 мм железа и нисколько при этом не разрушился. От такого удара не спасет даже самая толстая броня германских дредноутов.

Вывод из этого такой. На дистанции порядка 80 кбт и выше наши линкоры могли бы воевать с германскими, не получая (но и не нанося при этом) критических повреждений, хотя в целом и общем дюжина стволов, плюющихся 470,9-кг снарядами с меньшей скоростью (и большим углом падения на таких дистанциях, чем у настильных германских пушек) будут иметь преимущество перед 8-10 стволами линкоров «Кениг» и «Кайзер». На дистанции в 60-75 кбт преимущество будут иметь немцы, но начиная с 50 кбт и менее всё в руках Господа, ибо там уже что германская, что русская броня будут дырявиться насквозь. Правда, тут можно возразить, что 50 кбт в качестве дистанции боя для дредноутов — совершенно несерьезное расстояние, но хочу напомнить, что в Ютланде случалось воевать и с 45 кбт.

А еще я хочу отметить немаловажный нюанс. На дистанции в 60-70 кбт командир германского «Кайзера» будет стремиться вести бой из десяти двенадцатидюймовых пушек, а не из восьми. Для этого ему придется поставить свой линкор практически на траверз и на параллельные курсы русскому дредноуту (иначе одна из средних башен воевать не сможет). Но, выставив свой бронепояс под 90 градусов к пушкам русского линкора, он автоматически поставит в наилучшие условия орудия «Севастополя», и его броня таки будет уязвимой… А изменить курс — да, «Кайзер» получит очевидный выигрыш в защите, но 8 орудий против 12 с более тяжелым снарядом…

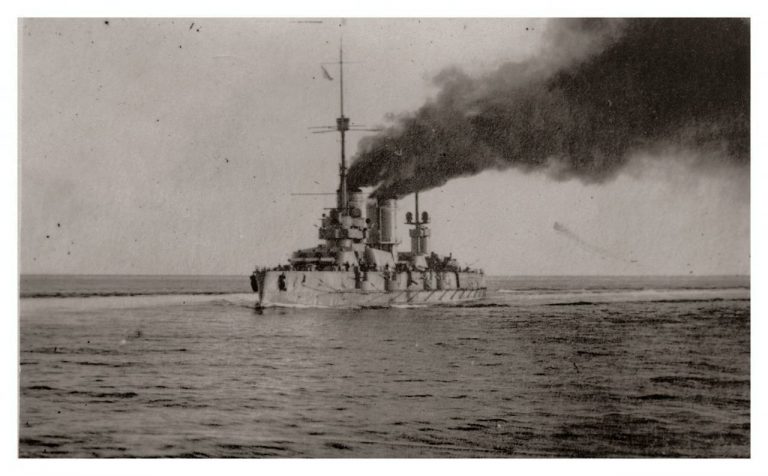

Кто-то может сказать, что я подыгрываю русским дредноутам. Хочу напомнить о боях германского «Гебена» против броненосцев русского черноморского флота. В теории на дистанциях порядка 60 кбт «Гебен» мог как в тире расстреливать русские корабли, и у тех не было бы и шанса нанести ему решающие повреждения. По факту же мы имеем то, что две попытки германского корабля подраться с русскими броненосцами окончились быстрым бегством «Гебена».

Поэтому я все же склонен считать линкоры типа «Севастополь» примерно ровней «Кайзеру», но уступающими «Кенигу». Однако следует заметить, что даже и «Кайзеры» были заложены после «Севастополей», причем линкоры «Кайзер» — это третий германский тип дредноута (первый — «Нассау», второй — «Гельголанд»), и немцы накопили определенную базу и опыт, а «Севастополь» у русских — первый. Ну, а «Нассау» и «Гельголандам» встречаться в бою с балтийскими дредноутами было категорически противопоказано…

И тут читатель опять может возразить: «Какая разница, когда был заложен корабль? Важно то, когда он вошел в строй, поэтому надо сравнивать не с теми линкорами, которые были заложены одновременно, а с теми, которые одновременно пополняли ряды других морских держав…»

Конечно, линкоры типа «Севастополь» строились долгих 5,5 лет. И здесь мы имеем очередной миф, коих так много вокруг наших линейных первенцев:

Русская промышленность и клятый царизм были решительно неконкурентоспособны с передовой европейской промышленностью, едва ли не худшие дредноуты мира строили более пяти лет…

Ну, насколько «худшими» были линкоры типа «Севастополь», мы, кажется, уже разобрались. Что же до уровня отечественного производителя, позвольте сказать следующее.

Русская промышленность, ориентированная на строительство эскадренных броненосцев, которые были едва ли не вдвое меньше новых линкоров, несли старую артиллерию и двухорудийные башни вместо трехорудийных, паровые машины вместо турбин и прочая, и прочая, впала в прострацию после Русско-японской войны. Новых заказов почти что не было, темпы флотского строительства резко упали, и потому заводам пришлось идти на массовые сокращения рабочих, но даже и без того они быстро скатились в предбанкротное состояние. Тем не менее, когда вдруг понадобилось приступить к строительству невиданных доселе кораблей, отечественная промышленность в высшей степени достойно выполнила свою задачу. Мастерские для производства машин и механизмов, башенные мастерские и прочая — все это нужно было перестраивать под создание новых, невиданных до того механизмов.

Но дело в том, что для строительства чего-то столь большого, как линейный корабль, нужны три вещи — деньги, деньги и еще раз деньги. И вот как раз с деньгами у наших судостроителей и вышла закавыка. В отличие от той же Германии, где «Морской закон» обязывал госбюджет финансировать определенное количество линкоров ежегодно, финансирование строительства линкоров типа «Севастополь» представляет собой на редкость печальное зрелище. Линкоры с помпой заложили в июне 1909 года — но реально к их строительству приступили только в сентябре-октябре того же года! А финансировали стройку так, что даже спустя полтора года после официальной закладки (1 января 1911 года) на строительство линкоров было выделено аж 12% их общей стоимости!

Что это значит? Линкор являет собой сложнейшее инженерное сооружение. Практически одновременно с началом строительства корпуса на стапеле нужно начать делать турбины, котлы и артиллерию — иначе к тому моменту, когда корпус будет готов «принять» все вышеупомянутое, ни пушек, ни турбин, ни котлов попросту не будет! А наши отечественные бюджетные финансисты проваландались практически два года. В сущности, о сколько-нибудь последовательном финансировании строительства первых русских дредноутов можно говорить только после того, как был принят закон об ассигновании средств на достройку линкоров, т.е. 19 мая 1911 г. Линкоры типа «Севастополь» действительно строились слишком долго. Но вина в этом лежит отнюдь не на отечественной промышленности, а на министерстве финансов, оказавшимся неспособным своевременно изыскивать средства на такое строительство.

Еще я хотел бы предостеречь тех, кто предпочитает сравнивать время строительства кораблей по датам закладки/ввода в строй. Дело в том, что дата официальной закладки обычно никак не соотносится с фактической датой начала строительства корабля. Красивая легенда о построенном «за год и один день» британском «Дредноуте» давно развенчана — хотя между его официальной закладкой и вводом в строй прошёл именно год и день, но работы по его строительству были начаты задолго до официальной закладки. То же касается и немецких кораблей — в работах Муженикова можно найти данные о том, что «подготовительные работы» начинались за несколько месяцев до официальной закладки. А когда нашим промышленникам давали деньги вовремя, то та же «Императрица Мария» оказалась полностью построенной менее чем за 3 года.

«Линейное расположение артиллерии главного калибра русских линкоров — глупость и анахронизм».

На самом деле ни то, ни другое. Почему-то многие считают, что линейно-возвышенная схема позволяет сэкономить на длине цитадели — мол, компоновка плотнее. Но это не так. Если мы посмотрим практически любой разрез линкоров тех времен, мы увидим, что компоновались они чрезвычайно плотно — барбеты и погреба башен ГК, машинные и котельные отделения вплотную примыкали друг к другу.

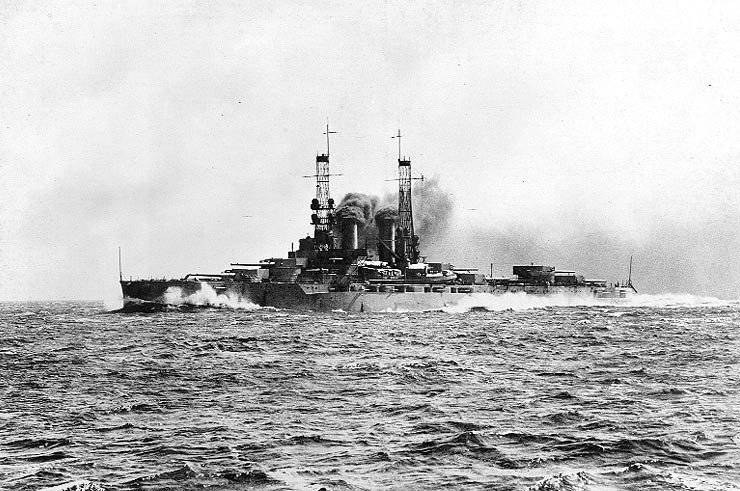

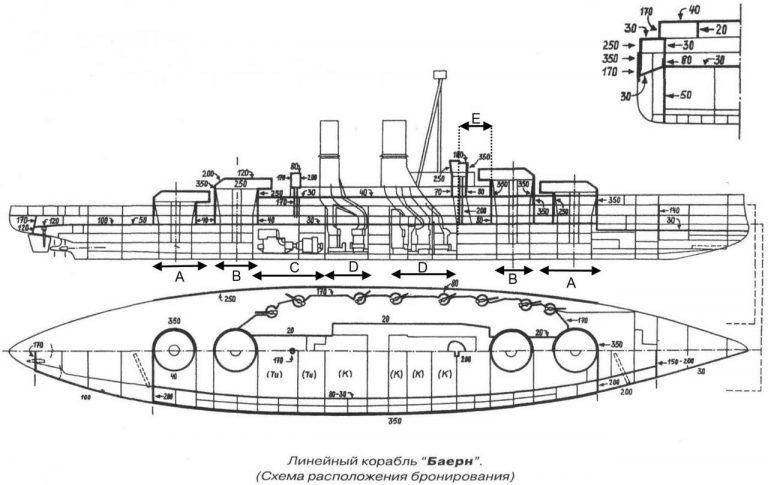

Смотрим германский «Байерн».

Как мы можем видеть, длина цитадели складывается из длины двух башен (на рисунке это стрелочки А), длины (точнее, диаметра) двух барбетов башен (стрелки В), машинного (С), котельных (D) отделений и… ничем таким не занятого пространства (Е).

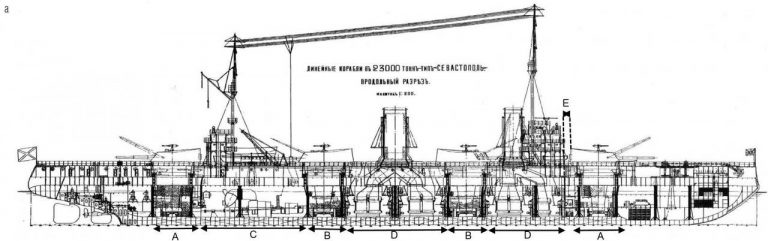

А теперь смотрим разрез «Севастополя».

И с удивлением обнаруживаем, что длина цитадели ЛК «Севастополь» — все те же две длины башен (А), две длины брабетов (В), длина машинного (С) и двух котельных (D) отделений, а вот ничем не занятое пространство (Е) значительно меньше такового на «Байерне». Таким образом, скомпоновав орудия в линейно-возвышенную схему, мы ничего не выиграли.

А вот проиграли многое. Все дело в том, что при линейной схеме все 4 башни расположены на уровне верхней палубы. А вот в линейно-возвышенной схеме две башни необходимо приподнять над палубой примерно на высоту башни. Иными словами, сильно увеличивается высота барбетов двух башен. Насколько это критично? Посчитать несложно. Диаметр барбета — 9-11 метров, возьмем 10 для ясности. Высота, на которую требуется приподнять башню никак не менее 3 метров, а скорее, даже выше — я не располагаю точными данными по высоте башен, но все фотографии свидетельствуют, что в башне около двух человеческих ростов.

Так что, полагаю, сильно не ошибемся, приняв увеличение высоты барбета на 3,5 метра. Что примерно соответствует высоте среднестатистического главного бронепояса у немцев. Толщина барбета обычно также соответствовала толщине главного бронепояса. Так вот, длина окружности — 2*Пи*Эр, т. е. 2*3,14*5 = 31,42 метра! И это только один барбет, а у нас их два. Иными словами, отказываясь от линейно-возвышенной схемы в пользу линейной, мы может удлинить главный бронепояс примерно на 30 метров, или же, не увеличивая длины главного бронепояса, нарастить его толщину — с учетом того, что длина главного бронепояса обычно не превышала 120 метров, то за счет отказа от линейно-возвышенной схемы можно было бы нарастить толщину главного бронепояса на более чем весомые 20-25%…

Конечно, линейно-возвышенная схема обеспечивает огонь двух башен в нос и корму, но насколько это критично для линкоров? С учетом того, что прямо по курсу огонь обычно старались не вести — слишком велик был риск повредить дульными газами нос корабля. В то же время за счет незначительной ширины надстроек русские дредноуты могли вести бой полными залпами уже на 30-градусном курсовом угле, так что, хотя преимущество линейно-возвышенной схемы налицо, оно не настолько уж велико.

По сути, основной причиной отказа от линейной схемы стала потребность в развитых надстройках на линкоре. Причин тому несколько. Первое — из узкой рубки управлять кораблем очень неудобно. Желательно иметь нормальный мостик во всю ширину корабля — но наличие такого мостика (надстроек) резко снижает углы обстрела артиллерии, размещенной по линейной схеме. Второе — с появлением авиации потребовалось размещать на надстройках многочисленные батареи ПВО, и уже никак нельзя было ограничиться, как в старые добрые времена, маленькими бронированными рубками в носу и в корме. И третье — важным недостатком линейной схемы стало сокращение палубного пространства. Очевидно, что стволы вышестоящих башен ГК, нависающие над нижестоящими, экономят 10, а то и все 15 метров палубы. Иными словами, поставив 4 башни линейно-возвышенно, можно выкроить 20-25 метров дополнительного палубного пространства. А это очень много.

В общем, понятно, почему после Первой мировой войны линейная схема расположения артиллерии быстро канула в небытие, но до и во время войны такое расположение вполне отвечало задачам линейных кораблей. Единственное, о чем стоило бы сожалеть, так это о том, что наши адмиралы потребовали разместить все 4 башни главного калибра на одном уровне — наличие полубака на «Севастополе» было бы более чем уместно. Можно понять адмиралов: они опасались, что разная высота башен повлечет за собой излишний разброс снарядов в залпе, но тут они явно перестраховались. Будь у «Севастополей» полубак, мореходность их была бы существенно выше.

Кстати, о мореходности…

Из источника в источник переходит мнение: «Севастополи отличались отвратительной мореходностью и были решительно негодны для действий на морских просторах».

С одной стороны, рассуждая чисто теоретически, с подобным утверждением сложно не согласиться. Действительно, высота надводного борта (по проекту 6 метров) в носу не превосходила 5,4-5,7 метра, и это было немного. Кроме того, носовые обводы корпуса были слишком остры (для получения высокой скорости хода) и не обеспечивали в теории хорошей всходимости на волну. А это приводило к тому, что первую башню захлестывала вода.

Но вот в чем дело — обо всем этом источники пишут более чем обтекаемо. «Даже в условиях Финского залива при незначительном для столь крупных кораблей волнении их носовая оконечность зарывалась в воду вплоть до первой башни…»

Вот и попробуй догадаться — «незначительном для столь крупных кораблей» — это сколько?

Получается интересно — о низкой мореходности много говорят, но нет никакой конкретики о том, насколько плохой она была. Самый главный вопрос — при каком балле волнения по шкале Бофорта линкоры типа «Севастополь» уже не смогли бы вести бой? (Примечание: вообще говоря, шкала Бофорта регламентирует отнюдь не волнение, а силу ветра, но мы в такие дебри не полезем, к тому же, как ни крути, определенная взаимосвязь между силой ветра и волнением в открытом море есть.)

Ответа на этот вопрос я разыскать так и не смог. Ну не принимать же всерьез информацию о том, что «на небольшом для столь крупного корабля волнении оптику его башни забрызгало»! И вот почему.

Во-первых, оптика в башне — штука важная, но в бою основным способом применения пушек было и остается централизованное управление артиллерийским огнем, при котором башенная оптика суть вторична. А если централизованное управление разбито, и башням дана команда воевать самостоятельно, то, скорее всего, и сам корабль уже вряд ли способен выдавать полный ход, при котором его оптику будет захлестывать.

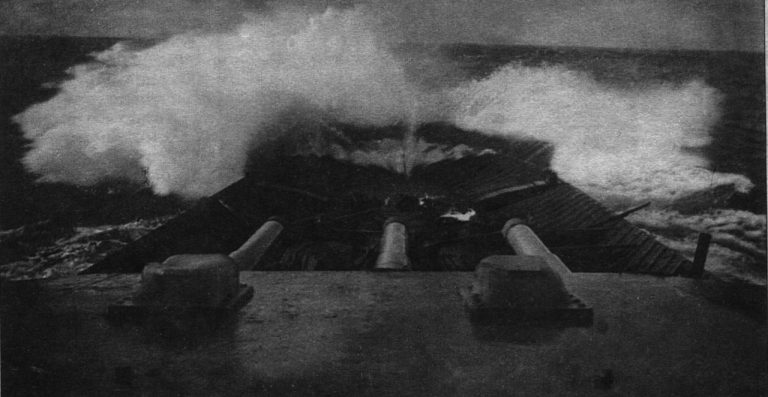

Во-вторых, возьмем германский линейный крейсер «Дерфлингер». В носу высота его надводного борта превышает 7 метров, что существенно больше, чем у русского линкора, но его корма возвышалась всего на 4,2 метра над уровнем моря. Причем тут его корма, скажете вы, он ведь не кормой вперед в бой ходил? Это, безусловно, так. Однако мне попадались данные о том, что на полном ходу его корма, по барбет кормовой башни включительно, уходила под воду. Сложно поверить, правда? Но в книге Муженикова «Линейные крейсера Германии» есть очаровательная фотография линейного крейсера на полном ходу.

При этом я ни разу не слышал, чтобы у «Дерфлингера» были какие-то проблемы с применением орудий, связанные с мореходностью.

Наконец, третье. Уже после Первой мировой войны и в преддверии Второй англичане весьма неосмотрительно потребовали обеспечить огонь 356-мм пушек новейших линкоров типа «Кинг Джордж V» прямо по курсу. Поэтому нос линкора не получил ни полубака, ни подъема, что отрицательно сказалось на мореходности корабля. В знаменитом бою против германского линкора «Бисмарк» английским комендорам носовой башни «Принс оф Уэллс» пришлось воевать, находясь по колено в воде — захлестывало прямо через амбразуры башен. Вполне допускаю, что оптику при этом забрызгало тоже. Но англичане воевали, и попадали, и нанесли врагу повреждения, хотя британский линкор, не прошедший полного курса боевой подготовки по опытности своего экипажа куда как уступал получившему полную выучку «Бисмарку».

Как образец никудышней мореходности наших линкоров обычно приводят прискорбный случай, когда линкор «Парижская коммуна» при переходе с Балтики на Черное море угодил в Бискайском заливе в сильный шторм, нанесший самые чувствительные повреждения нашему дредноуту. А некоторые даже берутся утверждать, что никакого шторма и вовсе не было, так, баловство одно, мотивируя это тем, что французская морская метеорологическая служба зафиксировала в эти же самые дни ветер 7-8 баллов и волнение моря 6 баллов.

Начну со шторма. Нужно сказать, что Бискайский залив вообще славится своей непредсказуемостью: вроде бы шторм свирепствует далеко-далеко, на побережье ясно, но вот в заливе — многометровая зыбь. Так нередко бывает, если шторм идет из Атлантики в Европу — на побережье Франции еще тихо, но Атлантический океан бурлит, готовясь обрушить свою ярость на побережье Британии, а там уж и до Франции дойдет дело. Так что даже если никакого шторма у того же Бреста и нет, это вовсе не означает, что в Бискайском заливе стоит отличная погода.

А во время выхода «Парижской коммуны» в Атлантике и у побережья Англии свирепствовал сильнейший шторм, погубивший 35 различных торговых и рыболовецких судов, чуть позднее докатился он и до Франции.

Наш линкор вышел в море 7 декабря, вынужден был вернуться обратно 10-го декабря. За это время:

— 7 декабря грузовое судно «Chieri» (Италия) затонуло в Бискайском заливе в 80 милях (150 км) от побережья Франции (приблизительно 47°N 6°W). Погибли 35 из 41 члена экипажа. Остальные были спасены траулером «Gascoyne» (Франция);

— грузовое судно «Helene» (Denmark) было покинуто спасателями в Бискайском заливе после неудачной попытки буксировки. Оно было выброшен на французский берег и уничтожено волнами, весь его экипаж погиб;

— 8 декабря парусное судно «Notre Dame de Bonne Nouvelle» (Франция) затонуло в Бискайском заливе. Его экипаж был спасен.

Единственное фото нашего дредноута в том походе, очевидно, намекает на то, что волнение было преизрядным.

Причем фотография запечатлела корабль явно не в самый разгар буйства стихий — когда налетел ураган, сопровождавший крейсер, с которого было сделано это фото, сам получил повреждения, и, очевидно, в такое время фотосессии с него делать бы не стали. А посему нет никаких предпосылок, чтобы подвергать сомнению свидетельства советских моряков.

Но перейдем к повреждениям русского дредноута. На самом деле в повреждениях, которые получил огромный корабль, оказалась виновата отнюдь не его конструкция, а техническое улучшение, внесенное в эту конструкцию при советской власти. В СССР линкор получил носовую наделку, призванную уменьшить заливаемость носовой части корабля. По форме она более всего походила на черпак, одетый прямо на палубу.

На Балтике такая конструкция вполне оправдала себя. Волны Балтики коротки и не слишком высоки — нос линкора прорезал волну, а «черпак» разбивал и отбрасывал вскинувшуюся вверх от удара о корпус линкора воду. Но в Бискайском заливе, где волны куда длиннее, линкор, сходя с такой волны, утыкался носом в море, и… «черпак» теперь работал как настоящий черпак, захватывая многие десятки тонн морской воды, которая просто не успевала уходить с палубы. Естественно, под таким грузом корпусные конструкции начали деформироваться. Счастье, что наделку почти оторвало волнами, но линкор уже получил повреждения и вынужден был вернуться для ремонта… который заключался в том, что французские рабочие попросту срезали остатки носовой наделки, после чего «Парижская коммуна» уже без каких-либо проблем продолжила свой путь. Получается, что если бы не эта злополучная «модификация», то линкор скорее всего прошел бы сквозь шторм без каких-либо серьезных повреждений.

Впоследствии на всех линкорах этого типа была установлена новая носовая наделка, но уже совершенно другой конструкции — наподобие небольшого полубака, прикрытого сверху палубой, так что новая конструкция уже никак не могла бы черпать воду.

Я ни в коей мере не берусь утверждать, что «Севастополи» были прирожденными пенителями океанов, коим нипочем самый страшный тихоокеанский тайфун. Но вот в какой степени их неважная мореходность мешала им вести артиллерийский бой и мешала ли вообще, вопрос остается открытым. Насколько я понимаю, корабли сражаются при волнении 3-4 балла, ну максимум 5 баллов, если так сложились обстоятельства и других вариантов нет (как не было их у «Того» в Цусиме — штормит или не штормит, а русских во Владивосток пропускать нельзя). Но в обычных обстоятельствах в 5, и тем более в 6 баллов любой адмирал предпочтет не искать боя, а отстояться в базе и подождать хорошей погоды. Поэтому вопрос сводится к тому, насколько устойчивой артиллерийской платформой были линкоры типа «Севастополь» при волнении 4-5 баллов. Лично я предполагаю, что при таком волнении наши линкоры, иди они против волны, возможно имели бы какие-то проблемы со стрельбой прямо в нос, но сильно сомневаюсь, чтобы волнение могло им помешать вести бой на параллельных курсах, т. е. когда носовая башня развернута на борт и располагается боком к волне. Сильно сомнительно, чтобы германские линкоры на 5 баллах вставали бы бортом к волне — на такой качке вряд ли удалось бы продемонстрировать чудеса меткости. Посему предполагаю, что для драки с германскими дредноутами на Балтике мореходности наших дредноутов вполне хватило бы, но строго доказать этого не могу.

Раз уж речь зашла о ходовых качествах корабля, то следует упомянуть и о его скорости. Обычно скорость в 23 узла ставится нашим кораблям в достоинство, поскольку стандартной для линкоров тех времен была скорость в 21 узел. Наши же корабли оказались по своим скоростным качествам в промежутке между линкорами и линейными крейсерами прочих мировых держав.

Разумеется, иметь преимущество в скорости приятно, но следует понимать, что разница в 2 узла не позволяла русским дредноутам играть роль «быстроходного авангарда» и не давала им особого преимущества в бою. Англичане считали разницу в скорости 10% несущественной, и я склонен согласиться с ними. Когда британцы решили создать «быстроходное крыло» при своих колоннах 21-узловых линкоров, они создали могущественные сверхдредноуты типа «Куин Элизабет», проектировавшиеся под 25-узловую скорость. Разница в 4 узла, возможно, позволила бы этим кораблям охватить голову вражеской колонны, связанную боем с «двадцатиодноузловыми» линкорами британской линии… Все может быть. Если не считать знаменитую «Петлю Того», японцы в Цусиме постоянно ставили русские корабли в невыгодное положение, но японский флот обладал по меньшей мере полуторакратным преимуществом в эскадренной скорости. А тут всего лишь 20%. У русских кораблей и того меньше — 10%. К примеру, ввязавшись в бой на полной скорости и на дистанции, скажем, 80 кбт, находясь на траверзе «Кенига», наш линкор мог бы в течении получаса уйти на 10 кбт вперед. Много ли с этого толку? По моему мнению, в бою лишние 2 узла скорости значили для русских дредноутов не слишком много и не давали им ни решающего, ни даже сколько-нибудь заметного преимущества. Но это в бою.

Дело в том, что уже при проектировании линкоров типа «Севастополь» было ясно, что германский флот, пожелай он этого, будет господствовать на Балтике, и строительство первой четверки русских дредноутов ничего в этом изменить не сможет — слишком велико было превосходство Хохзеефлотте в численности кораблей линии. Поэтому русские линкоры при любом выходе в море рисковали бы встречей с заведомо превосходящими силами неприятеля.

Может быть, два узла превосходства в скорости и не давали линкорам типа «Севастополь» существенных преимуществ в бою, но зато они позволяли русским кораблям вступать в бой по собственному усмотрению. Наши дредноуты не годились на роль «быстроходного авангарда», но даже если крейсера и эсминцы прошляпят врага и вдруг, на пределе видимости, сигнальщики увидят многочисленные силуэты германских эскадр — преимущество в скорости позволит быстро разорвать контакт до того, как корабли получат сколько-то существенные повреждения. С учетом неважной балтийской погоды, обнаружив противника, скажем, на 80 кбт, можно не дать ему оторваться, навязать бой и разбить, если он слаб, а если он слишком силен — быстро уйти за пределы видимости. Таким образом, в конкретной ситуации Балтийского моря дополнительные два узла скорости для наших линкоров следует считать весьма значимым тактическим преимуществом.

Часто пишут, что «Севастополи» развивали 23 узла с большим трудом, вплоть до модернизации уже в советское время (после чего они и по 24 узла ходили). Это совершенно справедливое утверждение. Но нужно понимать, что и линкоры прочих стран, развив 21 узел на испытаниях, в повседневной эксплуатации обычно давали несколько меньшую скорость, это обычная практика для большинства кораблей. Правда, случалось и наоборот — немецкие линкоры иной раз развивали на сдаточных испытаниях куда больше положенного. Тот же «Кайзер», к примеру, вместо положенного ему проектом 21 узла развил 22,4, хотя мог ли он в дальнейшем поддерживать такую скорость, мне не известно.

Так что двадцатитрехузловая скорость для отечественных дредноутов оказалась совершенно не лишней и никак не может считаться ошибкой проекта. Можно только пожалеть, что для черноморских дредноутов скорость оказалась снижена с 23 до 21 узла. С учетом фактического состояния котлов и машин «Гебена», вполне можно предположить, что от 23-узлового линкора он бы не ушел.

Линкоры типа «Севастополь» имели крайне малую дальность хода.

Вот с этим, увы, спорить не приходится. Как ни грустно, но это действительно так.

Русские дредноуты оказались нехороши в части мореходности и дальности хода. А вот если бы мы заказали дредноуты в Англии…

Одной из основных проблем, связанных с мореходностью, стала перегрузка наших кораблей, причем основной ее причиной стало то, что ходовая часть (турбины и котлы) оказались аж на 560 тонн тяжелее проекта. Ну, а проблема с дальностью хода возникла потому что котлы оказались куда прожорливее, чем предполагалось. Кого за это винить? Быть может, английскую фирму «Джон Браун», с которой 14 января 1909 г. объединенное правление Балтийского и Адмиралтейского заводов заключило договор о техническом руководстве проектированием, постройкой и испытанием в море паровых турбин и котлов для четырех первых русских линейных кораблей?

Линкоры типа «Севастополь» оказались чрезвычайно дорогими и разорили страну.

Надо сказать, что наши линкоры, безусловно, являлись весьма недешевым удовольствием. И более того, как ни печально это осознавать, но строительство военных кораблей в России сплошь и рядом оказывалось дороже, чем у ведущих мировых держав, таких как Англия и Германия. Однако, вопреки распространенному мнению, разница в стоимости кораблей была отнюдь не в разы.

Так, например, германский линкор «Кёниг Альберт» обошелся германским налогоплательщикам в 45.761 тыс. золотых марок (23.880.500 руб. золотом). Русский «Севастополь» — в 29.400.000 руб.

Чрезвычайная дороговизна отечественных дредноутов, по всей видимости, произошла от некоторой путаницы в вопросе, сколько же стоил русский линкор. Дело в том, что в печати фигурируют две стоимости линкоров типа «Севастополь» 29,4 и 36,8 млн. руб. Но в этом вопросе следует иметь ввиду особенности ценообразования российского флота.

Дело в том, что 29 млн. — это цена собственно корабля, и именно ее необходимо сравнивать с ценами иностранных дредноутов. А 36,8 млн. — это стоимость линкора согласно программе строительства, в которую, помимо стоимости собственно корабля, входит цена половины орудий, поставляемых дополнительно (резерв на случай, если в бою выйдут из строя) и двойного боекомплекта, а также, возможно, еще чего-то, чего я не знаю. Поэтому сравнивать 23,8 млн. германского дредноута и 37 русского некорректно.

Тем не менее, стоимость дредноутов впечатляет. Может быть, их строительство действительно довело страну до ручки? Интересно будет рассмотреть, можно ли было бы завалить нашу армию винтовками/пушками/снарядами, отказавшись от создания броненосных левиафанов?

Сметная стоимость четырёх линейных кораблей типа «Севастополь» исчислялась общей суммой в 147 500 000,00 руб. (вместе с боевыми запасами, которые я указал выше). Согласно программе ГАУ (Главного артиллерийского управления), расширение и модернизация оружейного завода в Туле и сооружение нового оружейного завода в Екатеринославе (производство винтовок), с последующим переносом туда Сестрорецкого ружейного завода, должны были, по предварительным оценкам, обойтись казне в 65 721 930,00 руб. За годы первой мировой войны в Россию было доставлено 2 461 000 винтовок, в т. ч. из Японии 635 000, из Франции 641 000, Италии 400 000, Англии 128 000 и из США — 657 000 штук.

В 1915 г. стоимость винтовки Мосина составляла 35,00 руб., значит, общая стоимость винтовок, будь они выпущены в России, а не куплены за рубежом, составила бы 2 461 000 х 35,00 = 86 135 000,00 руб.

Таким образом, 2 461 000 трёхлинейных винтовок вместе с заводами для их производства обошлись бы казне в 151 856 930,00 руб. (65 721 930,00 руб. + 86 135 000,00 руб.), что уже несколько больше программы строительства балтийских дредноутов.

Допустим, мы не желаем строить могучий флот, способный разбить неприятеля в море. Но свои берега нам все равно нужно оборонять. Следовательно, при отсутствии линкоров придется строить морские крепости — но во что это нам обойдется?