Крик дельфина

Трагедия 2 мая 1982 г вызвала глубочайший шок в ответственных кругах военно-морских флотов мира. Никто не знал, зачем Г. Альярра санкционировал удар по двум неопознанным крупным кораблям. Никто не сомневался, что это решение аргентинского адмирала стало причиной разразившейся катастрофы. Но самое главное – ни в Аргентине, ни в США, ни в Великобритании никто не понимал, как, черт побери, все это вообще оказалось возможным.

Долгое время трагедия 2 мая 1982 года оставалась загадкой.

Известные факты многократно, во всех леденящих душу подробностях пересказывались ведущими мировыми СМИ, и любой желающий найдет детальнейшие описания среди аналитики тех лет. Мы же обойдемся лишь самым беглым обзором.

Общеизвестно, что Фолклендский конфликт 1982 г начался с захвата Фолклендских (Мальвинских) островов аргентинцами, с чем Британская Корона вовсе не собиралась мириться. К 30 апреля у Фолклендов развернулись две оперативных группы Королевского военно-морского флота. Одна из них, в составе авианосцев «Гермес» и «Инвинсибл» и обеспечивающих прикрытие эсминцев и фрегатов расположилась в 200 милях к северо-востоку от Порт-Стенли, на самой границе объявленной англичанами зоны боевых действий (200 миль от Фолклендов в любую сторону). Вторая, в составе трех атомных подводных лодок, развернулась между спорными островами и континентом, чтобы перехватить аргентинский флот, если он решится на противодействие экспедиционным отрядам англичан. Тем не менее, сил у британцев было не слишком много и потому они рассчитывали максимально ослабить аргентинцев еще до начала высадки. Собственно говоря, контр-адмирал Вудворт планировал начать боевые действия так, словно он собирается высаживаться, выманить аргентинский флот и разбить его в морском сражении еще до того, как транспорты с десантом прибудут на театр военных действий.

Но контр-адмирал не преуспел. Командующий надводного флота Армада Республика Аргентина Г. Альярра вывел свои корабли в море, но понимал, что его шансы против британцев иллюзорны. Поэтому он готовился атаковать лишь тогда, когда начнется высадка, и бить не по боевым кораблям, а по транспортам англичан. 1-го мая, когда начались боевые действия, аргентинцам показалось, что высадка вот-вот состоится и они бросили флот вперед, так что утром следующего дня корабли Армады развернулись в готовности к битве.

Но высадки не было, и вскоре стало ясно, что англичане лишь имитируют атаку. В 11.00 утра Г. Альярра, державший свой флаг на единственном аргентинском авианосце «Вейнтисинко де Майо», приказал повернуть назад.

Из трех оперативных групп аргентинцев англичане смогли найти лишь одну, да и ту – по наводке спутниковой разведки американцев, но зато ее уже 4 дня сопровождала атомарина «Конкэррор». Когда контр-адмиралу Вудворту стало ясно, что аргентинцы отступают и никакого генерального сражения не будет, он испросил разрешения на атаку. Вообще-то корабли аргентинцев находились вне 200-мильной зоны боевых действий, которую объявили сами англичане, но зачем еще нужны правила, как не для того, чтобы их нарушать? И, поскольку какая-то победа англичанам все же была нужна, в 13.05 торпеды «Конкэррор» поразили старый крейсер «Генерал Бельграно». Следующие за крейсером эсминцы немедленно известили аргентинского главнокомандующего об этой прискорбной потере.

Что произошло дальше? О чем-то известно достоверно, а об остальном приходится гадать. Ясно было, что Г. Альярра поднял на разведку в воздух как минимум один самолет, благодаря которому и состоялся злополучный контакт. В 14.18 аргентинский пилот сообщил: «Вижу два крупных корабля, возможно – авианосцы противника, координаты … …» Эта радиограмма была принята британскими корабельными службами радиотехнической разведки, хотя расшифровать ее они смогли лишь много позже.

Быть может, произошли какие-то ошибки дешифровки, в результате которых слово «возможно» из донесения оказалось утерянным. Не исключено, что Г. Альярра, узнав о гибели своего единственного крейсера, ожидал, что и его соединение вот-вот подвергнется удару, отчего в известной степени утратил хладнокровие. Или имелись какие-то иные причины, о которых мы никогда уже не узнаем, но спустя чуть более часа после получения радиограммы шесть палубных «Скайхоков» с аргентинскими опознавательными знаками, выйдя из пелены дождя прямо перед целью, нанесли бомбовый удар по одному из «возможно, авианосцев англичан».

Вот только это были не авианосцы.

Пять 225-кг авиабомб поразили советский сухогруз «Хирург Вишневский», который следовал в паре с однотипным ему «Ленинским комсомолом» из Аргентины в СССР. Как ни странно, не менее чем у четырех авиабомб взрыватели сработали штатно: сухогруз охватило пламя, 10 человек погибли сразу же, остальные члены экипажа в большинстве своем были ранены или обожжены. Тем не менее советские моряки пытались отстоять «Вишневского», но увы… Несмотря на помощь со стороны «Ленинского комсомола», вечером того же дня подбитый сухогруз пришлось оставить, и около полуночи он пошел ко дну.

Дальнейшие события превосходно описал в своих мемуарах командующий английскими силами контр-адмирал Вудворт:

«Мы, разумеется, ничего не знали об авианалете аргентинцев на русский сухогруз, потому что эта трагедия разыгралась на северо-западе от моего ордера и на значительно большем расстоянии, чем могли бы преодолеть наши «Харриеры», даже если бы мы их туда посылали. А вот о русском эсминце нам было кое-что известно. В разведсводке, которую передали наши американские коллеги, была пара строк о том, что гостивший у кубинцев новейший корабль «Удалой» покинул гостеприимный для советских моряков берег вскоре после начала конфликта. Затем он зашел в один из бразильских портов… В целом представлялось вероятным, что Советы отправили боевой корабль обеспечить безопасность своего судоходства, или присмотреть за нашим конфликтом с аргентинцами, а может – и то и другое. Во всяком случае, до 2 мая мы не видели его, и я был весьма удивлен, когда дежурный офицер доложил мне:

– Сэр, командир русского «окуня» просит связи с Вами.

Я никогда не был против профессионального сленга – в пределах разумного, конечно. По классификации флота ее Величества «Удалой» являлся эсминцем, но русские использовали термин «Большой противолодочный корабль». Поскольку выговаривать такое было долго, то обычно использовали аббревиатуру «БПК». По английски полное именование придуманного русскими класса звучало как «Big anti-submarine ship», сокращенно «BASS», что созвучно слову «Окунь» – так и назвал русского мой дежурный. Впрочем, младший офицерский состав (особенно – офицеры-подводники) использовали немного иную аббревиатуру, сокращая «Big anti-submarine ship» до «Big ASS», т.е. «Большая задница». Конечно, дежурный офицер не стал бы употреблять этот термин в докладе адмиралу… но я, в свое время служивший на подводных лодках, хорошо знал об этом.

С одной стороны, подобное требование русских можно было расценить как известную наглость, но я не видел ничего плохого в том, чтобы обменяться любезностями с советским командиром. Должно было произойти нечто экстраординарное, чтобы он искал разговора со мной, а раз так, то лучше бы мне разобраться с этим сразу, поскольку загадки – это последнее, что нужно в районе боевой операции.

Надо сказать, что сообщение об атаке их гражданского судна повергло меня в шок. Это могло стать поводом к войне между СССР и Аргентиной! Но что, если русские решат, что их атаковали наши «Харриеры»? Дипломатический скандал, или… Их командир прямо задал мне этот вопрос – не могло ли случиться так, что мы атаковали сухогруз по ошибке? Естественно, мой ответ был твердым «нет!». Я не собирался, конечно, сообщать русскому координаты своего соединения, но отметил, что атака произведена в точке, находящейся вне радиуса нашей палубной авиации. К моему удивлению, русский как-то подозрительно легко согласился со мной и задал другой вопрос:

– Господин контр-адмирал, присутствуют ли Ваши корабли в квадрате с координатами… …?

Вот тут я про себя улыбнулся – советский командир, похоже, только что сообщил мне местонахождение аргентинского флота. Плохо было то, что они уже слишком сильно ушли к своим берегам, чтобы я успел перехватить и атаковать их. Но во всяком случае эта информация кое-чего стоила и мне была приятна такая любезность советского моряка, хотя бы и высказанная обиняком. Так что я счел возможным и тут пойти навстречу русскому и честно ответил «нет!»

– Сэр, могу ли я просить Вас воздержаться от посещения британскими кораблями квадрата с координатами … … в течении ближайших 4 часов?

Вот это было… совсем интересно. Он что, собирался вступить в бой?!

Надо отдать должное – советские моряки не производили впечатления неумех на море. Они были достаточно серьезным противником. Мы были в состоянии сражаться с ними и побеждать их, но для этого нам пришлось бы постараться по-настоящему. Также Советы строили неплохие боевые корабли, а их «BASS» давно заслужили уважение у британских подводников. Но мы совершенно точно знали, что «Окуни» не несут ударного вооружения. Аргентинцы располагали авианосцем с кораблями охранения, причем в массе своей последние вооружались отличными французскими «Экзосетами», удара которых я постоянно опасался. Что мог сделать против них один-единственный русский корабль без противокорабельных ракет?

Я поинтересовался у русского:

– Скажите, господин капитан 1-го ранга, а что Вам ответили аргентинцы? Ведь Вы наверняка уже беседовали с ними?

– Сожалею, но несмотря на постоянные вызовы, связаться с ними не удалось, – ответил мне русский и на этом сеанс связи закончился, оставив меня в известном недоумении.»

Как раз в это время разведывательный спутник США проходил над акваторией, где разворачивались описываемые выше события. Его аппаратура исправно фотографировала тысячи квадратных километров морской поверхности – надо сказать, что американцы весьма интересовались ходом англо-аргентинского конфликта и ориентировали свои «спаи» так, чтобы как можно чаще фотографировать охваченный войной регион. Спустя полтора суток (именно столько требовалось для обработки спутниковых фотоматериалов) их специалисты увидели фотографии «Вейнтисинко де Майо», следующего в сопровождении двух новейших аргентинских эсминцев (британский тип 42). Приблизительно в 170 милях к северо-западу прямо наперерез аргентинцам шел «Удалой».

В уголке каждого снимка спутниковая камера бесстрастно фиксировала время и дату съемки: 17.25 02.05.1982

Через час, в 18.27 вторая оперативная группа аргентинцев, состоявшая из трех небольших корветов, получила радиограмму-приказ с «Вейнтисинко де Майо»:

«Опергруппе 79.2. Следовать на соединение с флагманом. Веду бой»

А еще спустя два с половиной часа следующий «спай» прошел над тем же самым местом. Он зафиксировал русский военный корабль, но теперь тот шел в направлении терпящего бедствие сухогруза. Также на снимках были хорошо видны аргентинские корветы оперативной группы 79.2.

Но «Вейнтисинко де Майо» и сопровождавших его эсминцев на глянцевой фотобумаге не было. Они просто исчезли. Навсегда.

На следующий день ТАСС сделал официальное заявление:

«В результате пиратских действий аргентинской военщины… погиб советский сухогруз, а жизни экипажа второго советского судна оказались под угрозой. Военно-морской флот СССР… дал достойный ответ на эту провокацию… предотвратил дальнейшие жертвы среди советских моряков… и покарал оголтелых убийц. Наши военные моряки с честью стоят на страже завоеваний Октября… Мощь советского флота гарантирует возмездие каждому… кто осмелится поднять руку на граждан Советского Союза».

Мировое сообщество было шокировано не столько решительностью, сколько легкостью, с которой это было проделано. Один-единственный советский корабль между делом решил задачу, с которой не могла справиться половина британского флота!

Политические последствия данного инцидента оказались ничтожными. Ни США, ни НАТО не имели возможности обвинить СССР в военной агрессии против «несчастной свободолюбивой Аргентины» – в любое иное время они, конечно, воспользовались бы подобным предлогом, но пока Буэнос-Айрес воевал с Лондоном, несчастная белая овечка из него не получалась по определению. Что до самой Аргентины, то она никак не жаждала в разгар боев с Великобританией и под угрозой чилийского вторжения еще и конфронтации с СССР. Особенно – после столь впечатляющей демонстрации военной мощи. Ну а СССР не имел никакого резона провоцировать дальнейшее развитие конфликта.

День 2 мая 1982 года породил столько загадок, что одна из них оказалась совсем незамеченной. Минут за сорок до того, как аргентинский флагман дал свою последнюю радиограмму, на борту «Сан-Луис», единственной подводной лодки Армада Республика Аргентина, шедшей к Фолклендским островам, произошел интересный разговор:

– Кэп, я слышу что-то странное.

– Агустин, твою чудесную маму, ты что, не можешь доложить по-человечески?

– Нууу кэп… оно нам не угрожает.

– В гроб, в закон, в полторы тыщи горгон, адскую бабушку и загробное бормотание! Кто тут кэп, ты или я? Так может все же разрешишь мне самому решать, что угрожает нашей старушке, а что – нет?

– Слушаюсь, сеньор! Гидроакустик Родригес, сеньор! Сеньор, разрешите доложить, сеньор!

– О, боже, Агустин, не ори, ты мне всех англичан распугаешь, и кого мы тогда топить будем? Ладно, рассказывай, чего там у тебя.

– Кэп, тут такое дело… В общем, это, похоже, сонар.

– ЧТООООО?!

– …но сигнал очень слабый, они нас видеть не могут, это точно. Знаете, бывает так, что звуки разносятся очень далеко, отраженный сигнал к ним уже не вернется, а вот я их хоть с трудом, но слышать могу.

– Думаешь, это англичане?

– Вряд ли. Но тут другая странность.

– Да в чем дело?

– Ну, Вы же знаете, у сонара модуляция постоянная, «бииип.. бииип… бииип».

– И что?

– Вот этот тоже так посигналил сперва, а потом… потом он выдал что-то наподобие.. ну, не знаю… «Ооууууиииэууу» Крик дельфина, что ли? Несколько раз…

– Родригес. Ты что. Хочешь сказать. Что кто-то. Вдалеке. Включил сонар. И тот. Чуток поработав. Взялся насвистывать андоррский гимн?!

– Ну… Так точно… Сеньор.

– Пил?!!

– Никак нет!!!

– Британцы совсем с ума посходили, – меланхолично заметил старший механик.

– К черту! Занесите это в судовой журнал, и больше ко мне с этим не приставайте. Пусть яйцеголовые из отдела разведки разбираются, что там к чему, когда вернемся домой. Родригес!

– Да, сеньор?

– В следующий раз попроси их сыграть танго.

Приказ капитана был выполнен безукоризненно – несмотря на шутки с прибаутками, на «Сан Луис» службу знали. Но по возвращении лодки из боевого похода на странную запись в журнале никто не обратил внимания.

А зря.

* * *

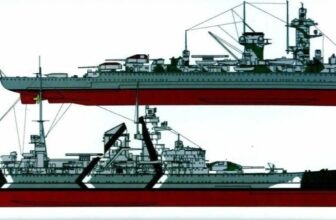

В 1970 году, за 12 лет до описываемых выше событий, ВМФ СССР озаботился разработкой нового противолодочного корабля. Нет, проект 1135 был великолепен и пришелся морякам по нраву, но все же прогресс не стоял на месте и флоту требовался корабль с лучшими возможностями.

Иностранные подводные лодки становились все малошумнее и малошумнее, дистанции их обнаружения – все меньше и меньше, и все это напрягало советских адмиралов все сильнее и сильнее. Поэтому конструкторам было дано задание сделать мощнейший гидроакустический комплекс (ГАК), причем (скрестив пальцы за спиной), дабы получить по-настоящему могучее изделие, отечественным кулибиным разрешили не особо обращать внимание на массогабарит….

И «сумрачный славянский гений» развернулся во всю ширь души русской. ГАК «Полином» по праву мог считаться королем всех советских ГАК-ов и обеспечивал кораблям ВМФ СССР немыслимые раньше возможности, но… Но 800 тонн веса! Но 30 метров длины!!! Естественно, ни в какие первоначально предусмотренные проектом 4000 тонн водоизмещения нового противолодочного корабля ЭТО вместиться не могло. А раз поползли вверх размеры – захотелось усилить вооружение, радиоэлектронное оборудование и… Как-то незаметно вес кораблика превысил шесть тысяч тонн.

– Рационализаторы хреновы! – тихо ругался матом главком ВМФ Горшков, когда ему принесли эскизный проект. – Попроси их резиновую лодку спроектировать, так все равно крейсер «Аврора» получается!

Хотя ругался больше по привычке – новый большой противолодочный корабль представлял грозную силу. ГАК «Полином», противолодочные ракетоторпеды «Раструб-Б», торпедные аппараты, РБУ-6000, зенитные ракеты малого радиуса действия, артиллерия… Получился чрезвычайно зубастый для своего водоизмещения корабль – что, впрочем, было в традициях советского ВМФ.

И все бы ничего, но практически параллельно новому БПК интенсивно шли проработки эскадренного миноносца, едва ли не главной задачей которого должна была стать… поддержка десантов. С одной стороны, это выглядело странно, но с другой следовало понимать, что многочисленные послевоенные артиллерийские эсминцы выслуживали последние сроки, а артиллерийских крейсеров было не так уж и много, да и те вовсю задействовали на боевых службах в дальней океанской зоне. Поэтому определенный смысл в таком решении был, так что для корабля предусмотрели мощнейшую артиллерию – две двухорудийных 130-мм автоматических установки, способных буквально засыпать снарядами зону высадки. О составе остального вооружения шли дискуссии, но тут стали известны подробности ТТХ новейших американских эсминцев типа «Спрюэнс»…

…и это произвело эффект разорвавшейся бомбы, потому что «заклятые капиталистические друзья» с той стороны океана как будто бы создавали первый в мире универсальный ракетно-артиллерийский корабль, пригодный для крупносерийного строительства. На самом деле это было не совсем так – получив ЗУР, ПЛУР и артиллерийское вооружение, «Спрюэнс» долгое время не имел ударного (ракеты «Гарпун» штатно получил только последний корабль серии, на остальные они ставились в ходе модернизаций), но, конечно, идея об универсальном корабле умеренного водоизмещения захватила умы советских адмиралов.

Тем не менее, ни из БПК, ни из эсминца универсальный корабль не получался, хоть плачь. На эсминец некуда было ставить «Полином», а на БПК – ударное вооружение. Попытки впендюрить требуемое невзирая ни на что приводили лишь к тому, что корабль обретал водоизмещение ракетного крейсера и для массового строительства не годился. Тогда был предложен гениальный выход.

Если включить в один отряд новейший эсминец (проекта 956) с его ПКР «Москит», ЗРК «Ураган» и БПК (проекта 1155) с его «Полиномом», «Кинжалами» и «Раструбами», то по расчетам эффективность этих двух кораблей, действующих совместно, должна быть выше, чем у пары «Спрюэнсов». Так почему бы так и не поступить?

Вроде всем хорошее решение, но Горшкову в нем что-то все же не нравилось. Что-то его беспокоило, роились какие-то возражения на краю сознания. Ну да, эсминец и БПК представляли собой сбалансированную пару. Но… какую-то бестолковую, что ли. Вот взять зенитное вооружение – сочетание «Урагана» с «Кинжалом» – это неплохо, но не слабовато ли на два-то корабля? Тем более что сейчас сухопутчики вот-вот получат новейший комплекс С-300, который совсем не чета «Урагану»… А «Москиты»? Ну да, они по всем параметрам сильнее «Гарпунов», но все же для того, чтобы упихнуть сверхзвуковую ПКР в приемлемую для эсминца массу, пришлось поступится дальностью, в результате чего наносить удар по авианосцам американцев эсминец проекта 956 мог разве что из положения слежения на боевой службе (БС). А там, вообще говоря, можно хоть в пределах прямой видимости неприятеля «пасти», море ничье, не воспрещается. Вот и получается, что для БС «Москита» немного много, а для встречного боя – очень мало. Гипертрофированное артиллерийское вооружение 956 в океане вообще ни к чему, только место занимает, опять же только если на БС и в упор… И по всему выходило так, что пара «эсминец проекта 956&БПК проекта 1155» вроде бы и превосходит двойку американских «Спрюэнсов», но только в условиях сфероконического вакуума (тут Горшков поморщился – откуда могло прийти на ум такое выражение?). А на деле ПВО и ударные возможности пары 956/1155 для океанских задач слабоваты, для прибрежных операций корабли великоваты. В общем, бестолково как-то получается…

Решение пришло неожиданно.

Эсминцы типа «Сарыч» так никогда и не воплотились в металл – по ним было принято отрицательное решение, и проект 956 навсегда упокоился в архивах конструкторских бюро. БПК проекта 1155 повезло куда больше – головной корабль серии «Удалой» был заложен в конце 1976 года и вошел в строй в 1980 г. Это был довольно крупный корабль в 7150 тонн стандартного и 8900 т полного водоизмещения, чьи газотурбинные двигатели обеспечивали ему 30 узлов полного хода и 4500 миль на экономических 14 узлах (либо 3300 миль на 18 узлах). Все это было весьма непросто обеспечить, с учетом необходимости монтажа в носовой части корпуса ГАК «Полином», но конструкторы справились.

Зенитное ракетное вооружение включало 48 шахт для ракет С-300Ф в шести барабанных установках и 48 шахт для ракет «Кинжал» (также в 6 установках), причем если РЛС управления «Кинжалами» было установлено две, то массивный комплекс «Волна», отвечавший за наведение ракет С-300 удалось разместить в единственном числе.

Противолодочное вооружение оставалось штатным, 8 ПУ ПЛУР «Раструб-Б» и столько же торпедных труб (2×4 ТА) с торпедами или ракетоторпедами при «поддержке» двух РБУ-600. Корму «Удалого» украшал ангар весьма впечатляющих размеров – в нем размещались два вертолета Ка-25 или Ка-27. По части артиллерии правила бал разумная достаточность – одна «сотка» в носу и четыре установки АК-630.

В результате получился очень грозный корабль ПВО/ПЛО, а единственный его недостаток заключался в том, что он был совершенно лишен ударного вооружения.

Но оно было ему совершенно не нужно.

Советский флот, делая ставку на подводные ракетоносцы, имел, тем не менее, существенные проблемы по их применению, заключавшиеся в том, что надежной дальней звукоподводной связи как таковой не существовало. Подводные лодки с крылатыми ракетами должны были подвсплыть в оговоренное время для того, чтобы получить радиограммы с приказами и целеуказанием, и все это было весьма неоперативно – необходимость в даче указаний могла произойти куда раньше сеанса связи. Поэтому, несмотря на постоянные учения по отработке залповой стрельбы по вражескому ордеру с нескольких подводных кораблей, оставались большие сомнения в том, что такой залп удастся осуществить на практике.

Однако объединение БПК проекта 1155 в пару с подводными лодками – носителями крылатых ракет открывало новые горизонты. ГАК подводных лодок были традиционно мощны, им не составляло сложности следовать за БПК в подводном положении, находясь в 20–30 километрах от последнего. На такой дистанции работа ГАК «Полином» отлично засекалась акустиками-подводниками. Не было ничего проще заложить в программу «Полинома» возможности модуляции сигнала. Тогда, дав «в эфир» заранее оговоренный сигнал, БПК мог «вызвать» АПЛ, затребовав от нее поднять буй с антенной и дать необходимые указания…

Пара «БПК&ПЛАРК» оказалась куда более жизнеспособной, чем «БПК&эсминец». Очень мощное зенитное вооружение БПК, включающее комплекс С-300Ф, который даже в первых модификациях обеспечивал поражение воздушных целей на дальности до 75 км (а позже и еще дальше), обеспечивало достаточно надежное прикрытие с воздуха от противолодочной авиации. Опять же, сочетание ГАК подводных лодок и «Полинома» плюс возможность в любой момент поддержать подводного союзника ударом дальнобойного «Раструб-Б» и наличие противолодочных вертолетов обеспечивало весьма серьезное ПЛО. А уж об ударных возможностях, особенно после появления ракетоносцев проекта 949 и 949А и говорить не приходилось…

Впоследствии на учениях нередко формировали «стаю»: пара БПК 1155, одна-две ПЛАРК проекта 949/949А и пара многоцелевых АПЛ «Щука» или «Щука-Б». При этом для лучшего целеуказания вместо одного (или двух) противолодочных вертолетов Ка-27 на палубы садились вертолеты РЛД Ка-25Ц. Эффективность подобного соединения оказывалась неизменно высокой, единственно, чего им не хватало, так это авиации над мачтами, но и этот вопрос ВМФ СССР в конце концов решил, введя в строй атомные ТАКР типа «Ульяновск»…

* * *

2 мая 1982 г БПК «Удалой» следовал в сопровождении новейшего подводного ракетоносного крейсера проекта 949 «Архангельск», который оставался незамеченным средствами объективного контроля США и Англии.

В задачу советских кораблей входило не только обеспечение безопасности советского судоходства в том районе, но и отработка взаимодействия с недавно выведенными на орбиту спутникам космической системы разведки и целеуказания «Лиана». «Удалой», имея соответствующую аппаратуру, получил данные о текущем расположении иностранных флотов в районе конфликта примерно за час до атаки «Хирурга Вишневского», а потому его командир точно знал, кто именно атаковал советский сухогруз – это могла быть только авиация «Вейнтисинко де Майо», потому что британцы были слишком далеко. Попытки выйти на связь с аргентинцами успехов не имели. Почему Г. Альярра не вышел на связь? Кто знает… У его самолетов было очень мало времени на идентификацию цели, поскольку погода в районе атаки оставляла желать лучшего. Возможно, он так и не понял, кого атаковали аргентинские самолеты; возможно, он заподозрил какую-то хитрость англичан…

В архивах советского ВМФ сохранился рапорт командира «Удалого». Получив известия о бомбовой атаке, он пошел навстречу аргентинской эскадре и поднял вертолет радиолокационной разведки. Ка-25Ц, имея возможность видеть крупные корабли на расстоянии до 250 км, быстро обнаружил свою цель и сблизился с ней до 150 км. Пилот доложил об отметках взлетающих самолетов на радаре… Но что это такое могло быть? Неужели аргентинский командующий действительно собирался предпринять повторный налет? А может, он просто поднял в воздух самолеты «до прояснения обстановки»? Могло ли быть такое, что это вовсе не были ударные самолеты, а заходящий на посадку воздушный патруль? Или корабли Г. Альярры, заметив, что их облучает неизвестный радар, поставили помехи, которые были ошибочно приняты РЛС Ка-25Ц за самолеты? А может, советская аппаратура дала сбой? Увы, этого уже никто и никогда не узнает. Но вышло так, что у «Удалого» не осталось выбора – по советскому судну был нанесен удар, и судя по имеющимся данным, готовился второй, при том что аргентинцы демонстративно не выходили на связь.

И командир «Удалого» отдал роковой приказ. Сигнал ГАК «Полином» случайно услышали на «Сан-Луис», «Архангельск» выпустил радиобуй… И менее чем через час все было кончено. На «Вейнтисинко де Майо» скорее всего зафиксировали ракеты на подлете, когда те еще не ушли на малую высоту перед атакой, но, по всей видимости не понимая, что же именно они увидели, дали свою последнюю радиограмму. Если бы речь шла об одной или двух ракетах, то какие-то варианты были еще возможны, но залп двадцати четырех «Гранитов» аргентинское соединение пережить не могло по определению. Холодные волны Атлантики сомкнулись над обломками трех боевых кораблей, а вскоре к ним присоединился массивный корпус советского сухогруза. Все они погибли… по ошибке.

Но их экипажам это было уже безразлично.

Эээ… Что это?

Эээ… Что это?

(Тема не указана)

Опять распил бобла

Опять распил бобла по-крупному? Что мешает все задачи решать семейством "Ангара"? О орбитальных полётах вообще упоминать смысла нет — за глаза хватит. Луну облететь тоже можно и по однопусковой схеме. Непосредственно для полёта на Луну, нормальный кораль на орбите Земли собирается максимум за три пуска "Ангары-5В". Про Марс, нынешнему поколению, пережившему правление любителя "дорогих россиян" лучше вообще пока не думать. ИМХО.

то мешает все задачи решать

То, что у нас не одно ракетное КБ. В другом тоже есть хотят.

А "Ангары" временно нет. В Омске её строить ещё на научились, в Москве — уже разучились.

И ходят слухи, что провалилась ракета. Т.е. не нужна она никому, кроме военных. Следовательно, так и будет два раза в год летать с какими-нибудь военными нагрузками.

Ну, почтенный коллега —

Ну, почтенный коллега — Россия большая и богатая страна — уж чем занять "лишнее" ракетное КБ всегда найдётся — у нас ЕМНИП твёрдотопливных МБР для субмарин сравнимых с американскими по ТТХ до сих пор нет.

Что касается "Ангары" — не уверен что Вы правы. Программа как была приоритетной, так ею и остаётся. А всякие там параллельные проекты, пока декларируются лишь как "подстраховка", типа: "нельзя складывать яйца в одну корзину". Вот только новый сверхтяжёлый РН в эту концепцию ну никак не укладывается — масштаб задачи великоват, даже для России.

Судя по датам в статье я так

Судя по датам в статье я так понял что президентами в 2022-2028+ будут Путин или Медведев. Такой распил бюджета они ну никак не пропустят.

.

.

Ну сколько можно… Почти

Ну сколько можно… Почти довели до ума "Ангару" — бросили, "Феникс" (который хуже Ангары в плане универсальности) тоже на фиг, теперь это чудо-юдо((

Как обезъяна, которая увидив новый банан бросает тот что уже в руке.

scirus пишет:

Ну сколько

[quote=scirus]

[/quote]

Чой-то вдруг? Никто ничего не бросал. По поводу "Феникса" (он же "Союз-5", он же "Сункар" – всё это суть одно и то же) и в обсуждаемой статье говорится, что на него выделяется в 2016–2025 гг. 30 миллиардов рублей.

Ну а "это чудо-юдо", как я понял, как раз и составлено из пяти штук Фениксов и верхней ступени Ангары-А5. То есть это по сути "конструктор" из готовых деталей – в отличие, кстати, от Ангары-А7, у которой центральные блоки оригинальные. Так что, лично мне создание такой ракеты как раз представляется вполне оправданным, и скорее всего она будет дешевле, чем была бы Ангара-А7.

Вы так говорите, как будто

Вы так говорите, как будто Ангарой и Фениксом одни и те же люди занимаются.

я конечно патриот страны, но

я конечно патриот страны, но мать их НКВД этим ……. не хватает.

Извините, что я не участвую в

Извините, что я не участвую в ОСУЖДЕНИИ, но не слишком ли мы торопимся с выводами? Сейчас только 2017 год. Зачем делать скоропалительные выводы по одной публикации в Интернете. Тем более Интернет большой, можно походить по базару и найти ещё одну новость, в которой будет утверждаться прямо противоположное.

Абсолютно с Вами согласен,

Абсолютно с Вами согласен, почтенный коллега! Тем более что приоритет форсированной реализации "Ангары" никто ещё официально не отменял — программа реализуется в полном объёме (не считая отказа, не факт что навсегда, от А-7).

не считая отказа, не факт что

На всегда. В первоначальном плане А-7 не было, а теперь конструкция не позволяет добавить. Это совсем новая ракета выйдет.

Главный вопрос: что мы хотим

Главный вопрос: что мы хотим сделать в космосе? Если нам нужна Луна, то надо объяснить — зачем? Для Луны надо менять всю технологию вывода грузов в космос. Нужны новые двигательные установки, либо типа британского SABRE для проекта SKYLON, либо гибридный ракетно-прямоточный водородный атомолет по системе Олега Гурко.

Если же мы хотим идти уже проторенной дорогой, то нужно радикально улучшить качество наших аппаратов.

И вообще надо понять, что научная космонавтика — производное от общего уровня фундаментальной науки. Если у нас есть лишний миллиард долларов на фундаментальную науку каждый год в течение 5-7 лет, тогда есть смысл заниматься научным космосом.

Рейхс-маршал пишет:

Главный

[quote=Рейхс-маршал]

Главный вопрос: что мы хотим сделать в космосе? Если нам нужна Луна, то надо объяснить — зачем? Для Луны надо менять всю технологию вывода грузов в космос. Нужны новые двигательные установки, либо типа британского SABRE для проекта SKYLON, либо гибридный ракетно-прямоточный водородный атомолет по системе Олега Гурко.

Если же мы хотим идти уже проторенной дорогой, то нужно радикально улучшить качество наших аппаратов.

И вообще надо понять, что научная космонавтика — производное от общего уровня фундаментальной науки. Если у нас есть лишний миллиард долларов на фундаментальную науку каждый год в течение 5-7 лет, тогда есть смысл заниматься научным космосом.

[/quote]

Представьте- перед плаванием Колумба Ии Гамы европейцы забили на плавания.. И как бы пошла история.?: Летать надо. Это просто бизнес- технологии окупаются…Хотя бы…

Очень хорошо, что Вы

Очень хорошо, что Вы вспомнили о Колумбе. До Колумба в Америку плавал Лейф Эрикссон Счастливый, но полномасштабного открытия ее не произошло. А сделал это именно Колумб. А все потому, что между драккаром и каравеллой разница намного бОльшая, чем между ФАУ-2 и Спейс-Шаттлом. Каравеллы позволяли эффективно перевозить людей и грузы через океаны.

То же самое и с Луной. Когда появятся транспортные корабли, способные поднимать хотя бы такой же процент груза, как обычный самолет, тогда будем думать о полноценном освоении.

Рейхс-маршал

[quote=Рейхс-маршал]

Очень хорошо, что Вы вспомнили о Колумбе. До Колумба в Америку плавал Лейф Эрикссон Счастливый, но полномасштабного открытия ее не произошло. А сделал это именно Колумб. А все потому, что между драккаром и каравеллой разница намного бОльшая, чем между ФАУ-2 и Спейс-Шаттлом. Каравеллы позволяли эффективно перевозить людей и грузы через океаны.

То же самое и с Луной. Когда появятся транспортные корабли, способные поднимать хотя бы такой же процент груза, как обычный самолет, тогда будем думать о полноценном освоении.

[/quote]

Предлагаю-

Отдать товарищам неграм всесоюзную здравницу Крым-придумать и выложить проект- на пальцах того, что может выводить много и дешево. Кто за? и Хотя бы принципы общие такого летуна. Уменя чего-то там "реет в чайнике". Глядишь и напишу пост. И пусть он будет полубред. но хоть в нем может будет рациональное зерно.Рейхс-маршал пишет:

И вообще

[quote=Рейхс-маршал]

И вообще надо понять, что научная космонавтика — производное от общего уровня фундаментальной науки. Если у нас есть лишний миллиард долларов на фундаментальную науку каждый год в течение 5-7 лет, тогда есть смысл заниматься научным космосом.

[/quote]

У нас есть гораздо больше лишних миллиардов каждый год чем требуется для развития фундаментальной науки на все 20 лет вперёд. Только эти деньги оседают не в научных учереждениях а в особняках/яхтах/машинах/ролексах правительства. Финансирование ВСЕХ научных учереждений к сожалению у нас происходит по остаточному принципу — что осталось то и кинули. Чтобы сменить такой подход нужна либо мировая война, либо какой-то абсолютный армагедец от которого страшно станет даже самым жадным.

В истории преценденты такого перенаправления бюджета и ресурсов были и результаты соответственно. В первой мировой прижали немцев — хим оружие. Во второй мировой прижали немцев — ядерное оружие. В третий раз немцев прижимать что бы они нам очередную вундервафлю выдали ?

на правах космонавта

на правах космонавта позвольте и мне пару слов

размещенные глубокоуважаемым коллегой by товарищ Сухов on Mon, 19/06/2017 — 12:43. чертежи осмотрел и приуныл

Неужели и через 100 лет после запуска ракеты-носителя Р-7 С.П. Королева (1957 год) земляне будут пользоваться ее модернизированными вариантами для выхода на околоземную орбиту и более того — для полета к Луне и на орбиты иных планет Солнечной системы?!

Где фотонный планетолет Хиус?

Где солнечные паруса?

Где многоразовые системы горизонтального взлета и посадки?

Где ядерные, ионные и прочие и прочие типы двигателей?

все айфоны создаем? Стыдно товарищи со-планетяне! СТЫДНО!!!

все айфоны создаем? Стыдно все айфоны создаем? Стыдно товарищи со-планетяне! СТЫДНО!!! Объективно Айфон и вообще бытовые гаджеты — это тоже фактор развития цивилизации. Это система, упрощающая обмен информацией. То, что она используется для развлечений, само по себе ничуть не плохо и не постыдно. Точно так же и телефон: бабское "висение" на телефонах не отменяет их объективной необходимости. Я бы даже сказал совсем наоборот: современная цивилизация благодаря пост-индустриальному ("потреблядству") развитию вообще и информационным технологиям в частности находится на пороге нового скачка глобального развития (если рассматривать не Россию, а цивилизованный мир). Во-первых, отсеивается кадровый балласт: раньше быть инженером или ученым было выгодно, так как представляло возможным не упахиваться на тяжелой физической работе, в результате чего в науку приходили не только талантливые, но и те, кому лень работать физически. Сегодня в науке остаются только единичные энтузиасты, от которых куда больше пользы, чем от большой массы ленивых посредственностей. Во-вторых, развитие ИТ упрощает и ускоряет обмен данными. Что же до упреков, что прогресс пошел по пути Айфонов, а не ракет, то это в целом неизбежно. Повышение благосостояния всех людей за счет усилий государства вместо "зажимания" интересов индивидуумов в пользу общегосударственных задач — это тренд: если его взяла на вооружение одна страна, все остальные автоматически попадают… Подробнее »

Рейхс-маршал пишет:

… Здесь

… становясь теми, за счет которых и будет продолжаться потреблятство! Собственно так и функционировала мировая система всегда. Просто раньше надо было завоевывать ресурсы, а Вы предлагаете их добровольно отдать. Кто Вам мешает отдать свое? Я точно не мешаю.

становясь теми, за счет

Не путайте тех, кто потребляет и тех, кто обеспечивает потребление.

Чепуха! Главный ценный ресурс сегодня — это дешевая рабочая сила. В Китае она была, за счет чего он и стал "мировой фабрикой". У России ее никогда не было.

Неужели и через 100 лет после

Неужели и через 100 лет после запуска ракеты-носителя Р-7 С.П. Королева (1957 год) земляне будут пользоваться ее модернизированными вариантами для выхода на околоземную орбиту и более того — для полета к Луне и на орбиты иных планет Солнечной системы?!

Где многоразовые системы

Есть сильное подозрение, что правы были как раз фантасты 1940-1950-ых, и многоразовые ракеты будут взлетать вертикально и приземляться "на огне".

Ну здрасьте! Ионник стоит на "Dawn", а до него — на "Хаябусе" и "Deep Space 1"

Не далее как в 2015 испытывали "LightSail 1". И сейчас работают над проектом солнечного паруса для орбитального маневрирования КубСатов.

С фотонными движками пока дело туго, а вот с термоядерными есть хорошие наметки…

многоразовые ракеты будут многоразовые ракеты будут взлетать вертикально и приземляться "на огне". Тут не в этом вопрос. Вопрос многоразовости — это кажущееся наиболее простым и логичным решение для удешевления вывода грузов в космос. Т.е. конечный вопрос не в факте повторного использования, а в том, чтобы это стало дешевле, чем постройка новой ракеты-носителя. То, что Маску удалось дважды запустить первую ступень ракеты — это, канешна, хорошо, но SpaceX — компания коммерческая, и у Маска их много. В частную компанию не нагрянет с финансовой проверкой ни один аудитор, так что нет никакой гарантии, что Маск не демпингует (он же очень богатый!) с целью выдавить с рынка космических запусков программы Локхида и Боинга. Если сегодня-завтра Локхид (Орион + Дельта Хэви) и Боинг (Старлайнер + Атлас-5) с рынка запусков уйдут и закроют свои программы, то к 2025-2026 гг. (а, возможно, и раньше) их в короткие сроки реанимировать будет невозможно, и Маск это знает. И когда это произойдет, он скажет, что все дальнейшие пуски его Фалькона пойдут по значительно более высокой стоимости (вместо сегодняшних предполагаемых 58 млн долл. будут все 80-85 — как Протон). Он признается, что расчеты на удешевление за счет многоразового использования ступени "не оправдались". Все будут бурно возмущаться, так как до этого… Подробнее »

нет никакой гарантии, что

А какое это имеет значение СЕЙЧАС? Чтобы получить адекватную оценку перспектив многоразовой ступени, нужно сравнивать её с её же одноразовым вариантом. Когда будут ступени многократно использоваться — будут что-то понятно, а пока что ни цена пуска, ни даже его себестоимость — не показатель.

Это имеет то значение, что

Это имеет то значение, что существует вопрос: стоит ли копировать его проекты?

Это не связано с этим

Это не связано с этим вопросом. Более того, как Вы представляете себе копирование проекта?

Я имею в виду, что не имеет

Я имею в виду, что не имеет практической полезности попытка обучить ракету сажать первую ступень. Это возможно, но это не может быть экономитчески рентабельно при использовании обычных ЖРД.

Это возможно, но это не может

Такие утверждения нужно подтверждать расчётами.

А давайте вы не будете

А давайте вы не будете выдавать замшелые рассчеты 1960-ых за современное положение дел? За это время как бы произошел радикальный прогресс в:

* Компьютерном моделировании

* Автоматическом контроле

* Дефектоскопии

* Материаловедении

Пресловутый "Мерлин" (ЖРД "Фалькона") сейчас штампуется по четыре штуки в неделю, благодаря организации серийного производства на автоматических линиях. И это еще даже не полный масштаб. В 1960-ых такое просто не представлялось возможным даже теоретически.

Пресловутый «Мерлин» (ЖРД

Вы это серьезно? Без автоматических линий наладить массовый выпуск продукции, таки невозможно? Ещё скажите, что в 60-е в Америке не могли в массовое производство хайтека

Э-э… дело не в этом. Не

Э-э… дело не в этом. Не надо путать темпы производства и стоимость межполетного обслуживания. Чтобы ее, родимую, уменьшить, нужно при равной стартовой массе сокращать его мощность, т.е. уменьшать либо полезную нагрузку, либо же при равной мощности как-то в разы уменьшить его габариты и вес (что практически нереализуемо).

Наконец, вертикальный старт и поперечное разделение ступеней по определению делают нерентабельным повторное использование первой ступени: слишком большая нагрузка на конструкцию в момент старта и в момент включения ДУ второй ступени. Если же сделать в качестве первой ступени ракетный самолет, то можно обеспечить его рентабельность, но… стоимость постройки увеличится примерно на порядок.

Впрочем, НАСА и инженеров из Боинга это не пугает: пару недель назад уже прошла инфа о работах по проекту XS-1. Этот красавец выглядит куда перспективнее Фалькона, но, как грицца, будем посмотреть…

Наконец, вертикальный старт и

См. параграф "материаловедение" и "компьютерное моделирование". То, что казалось "слишком большой" нагрузкой в 1960-ых сейчас вполне делается безпроблемно.

Я вообще какбэ не инженер, но

Я вообще какбэ не инженер, но разве путь и новые материалы куда-то девают износ вследствие вибрации во время работы ДУ? Вибрация и связанный с ней износ конструкции — это просто следствие невозможности 100% преобразования энергии (второй закон термодинамики).

Я вообще какбэ не инженер, но Я вообще какбэ не инженер, но разве путь и новые материалы куда-то девают износ вследствие вибрации во время работы ДУ? Вибрация и связанный с ней износ конструкции — это просто следствие невозможности 100% преобразования энергии (второй закон термодинамики). Вибрацию, сейчас благодаря методам цифрового моделирования можно очень сильно снизить — грубо говоря, если бы сейчас кто-то решил сделать фасетку вигателей по типу первой ступени Н-1, то ещё на стадии проектирования можно было бы сделать так, чтобы вибрации от двигателей компенсировали друг-друга. Тоже касается и систем управления. Это во первых. Во вторых , износ, усталостные напряжения — неизбежное зло, они есть как в ракетном двигателе, так и в вашем автомобиле. Но минимизируя вибрацию, применяя более стойкие материалы мы вполне можем продлевать ресурс. Да, нельзя сделать двигатель, который работал бы вечно, но кто запрещает использовать его два или десять полетов, на стендах двигатели прожигают в разы дольше чем они работают в полете. Вы же не выкидываете автомобиль после первой поездки) Ладно, городской автомобиль не предельная конструкция, с большим запасом, но даже предельные конструкции — боевые самолеты, автомобили для рекордов скорости, эксплуатируются многобольше одного раза. Кстати, вот вам пример из 50-60-х. Суборбитальник X-15. Чем он принципиально отличается от возвращаемой первой… Подробнее »

Износ ракетного двигателя — Износ ракетного двигателя — проблема многоплановая и вибрация там не самая главная состовляющая, куда больше проблем от газовой эрозии сопла, износ подшипниковтурбонасосов, топливных форсунок и кучии всяких клапанов, регуляторов и проч. Грубый пример: в автомобиле поломки поршневой группы и коленвала составляют считанные доли процента от поломок "навесных агрегатов" — насосов, клапанов, регуляторов, генераторов и прочей мелкой лабуды. Далее: 1. Новые материалы. Строго говоря, больших прорывов в конструкционных материалах с конца 60-х годов не наблюдается, есть некоторый прогресс в керамике и углепластиках. Но их применение локадьное. 2. Дефектоскопия стала доступнее, дешевле, но все принципы задействованы, что и в 60-70-е годы. Проверить износ можно было и в 60-е, только стоило это дороже. 3. Многоразовые системы дороже и тяжелее одноразовых, поэтому, если после полета нужно перебрать двигатель по болтику, то дешевле одноразовые движки. Если же хотим многоразовости, то здесь действительно нужен серьезный прорыв в двигателестроении. Нужен принципиально новый двигатель, легкий, но долговечный, чтобы с минимальным обслуживанием летать несколько раз. А то получится как с шаттлом, многоразовость которого, себя не окупала. Является ли движок Фалькона таковым — не очень понятно, потому народ и в сумленьях. 4. Предельные конструкции. Боевые самолеты не проектируются как одноразовые, Вас обманули. Рекордные авто, либо используют вполне многоразовые двигатели, например,… Подробнее »

4. Предельные конструкции.

Так о том и речь, ракеты-носители, тоже не обязательно проектировать как одноразовые)

Все же движки первой ступени фэлкона эксплуатируется далеко не при тех нагрузках, что у шаттлов, гораздо более щадящий режим. — вывели на суборбитальную траекторию и вернулись. Не приходиться ни долго и упорно разгонять аппарат до первой космической, ни входить в атмосферу на скорости в несколько километров секунду.

Все имеет локальное примение, универсального материала пока не создано)

ракеты-носители, тоже не

Фиг его знает, может да, а может и нет. Никто же не запрещает делать многоразовые пивные пробки, тюбики для зубной пасты, точить лезвия в бритвенных станках БИК и проч.

Я вот помню времена, когда заправляли чернилами шариковые ручки, где эти благостные дни….

То, что Вы сказали, переводится так: в движках Фалькона дохрена лишнего "железа" и работают они не на всю мощь, с КПД ниже плинтуса. Вопрос: а на хрена это надо? Может, лучше сделать предельный движок, с ресурсом в пяток минут, зато легкий и дешевый?

Я к тому, что прогресс в конструкционных материалах в последние 30-ть лет существенно замедлился, такого рывка, какой был в 40-60-е нет и в помине, уповать на суперматериалы не стоит.

Ну, опять пошло-поехало…

Ну, опять пошло-поехало… Маск жулик, технология стоит на месте, древние наработки 1960-ых это святые скрижали богоравных мулрецов…

Коллега, не несите бред.

Маск не жулик, он бизнесмен.

Маск не жулик, он бизнесмен. Он увидел способ сделать деньги. А самое главное, что он нигде не наврал: он научился сажать первую ступень. А почему бы не сделать, если никто не запрещает? Фалькон в одноразовом варианте вполне успешная ракета, в чем-то получше наших (хотя бы потому, что ее практичнее использовать, если спутник мелкий). А вопрос коммерческий рентабельности ЕМНИП при обсуждении этого прожектерства вообще не стоял. По крайней мере в интернетах я его не видел.

Проблема в том, что законы термодинамики Маску не обмануть! Инженерия и в 60-е, и сегодня останется наукой поиска компромиссов между тягой, удельным импульсом, временем работы и числом включений ДУ, эксплуатационным износом и полезной нагрузкой.

Точно также не смогут это сделать макеевцы со своей интересной, но тоже бесперспективной КОРОНОЙ. Конечно, все это может быть хорошим заделом на перспективу, но не более того.

ЕМНИП, коллега,

ЕМНИП, коллега, производимый сейчас мотор 3Д6 есть половинка двигла Т-34. Почему в космосах должно быть по-другому?

Нужто в их косных умах ничего

Нужто в их косных умах ничего не прояснилось? опять химракету делают… как заезженная пластинка… нет чтобы неоМ-19 атомный самолет построить… а сейчас и плазменные уже пошли… а как же горизонтальный старт? воздушный старт? где вообще прогресс?

Прямо плюнуть хочеться…

Точно, плюнуть хочется.

Точно, плюнуть хочется. Вам-то откуда знать, где прогресс? Вы же его по внешнему виду оцениваете.

grunmouse пишет:

Точно,

[quote=grunmouse]

Точно, плюнуть хочется. Вам-то откуда знать, где прогресс? Вы же его по внешнему виду оцениваете.

[/quote]

дело не во внешнем виде. нет эпохального прорыва. ну подняли больший вес. но не намного больше. и где удешевление вывода ?

нет прорывов…

Ну, почему же? Эпохальный

Ну, почему же? Эпохальный прорыв близок. Для науки люди в космосе постепенно становятся не нужны.

grunmouse пишет:

Ну, почему

[quote=grunmouse]

Ну, почему же? Эпохальный прорыв близок. Для науки люди в космосе постепенно становятся не нужны.

[/quote]

Будут роботы или пилоты- не суть важно. Важно другое. Надо брать космос штурмом и жить там. Зачем? А зачем мореплавание в эпоху Велик. Географ. открытий. Зарабатывать денежки . Или отнимать . Как получится…

. Или отнимать . Как получится…

"для науки". А дело не в науке ! Бабло побеждает лень. А в космосе распилить и настрогать можно много. Уверен — самые большие деньги в 21-22 веке будут в космосе. И надо браться за пирог 2 руками- сейчас!