Гонки 1933 года на кубок Дётч-де-ла-Мёрт Часть 4 Гоночный самолет Kellner-Béchereau 28 V.D.

Продолжаю выкладывать материалы технического меморандума NACA №724, посвященного гонкам 1933 года на кубок Дётч-де-ла-Мёрт. Сегодня на сайте размещается его четвертая часть, посвященная гоночному самолету Kellner-Béchereau 28 V.D., информация о котором уже выкладывалась на сайт в статье «Французский рейсер. Kellner-Bechereau 28KB».

ГОНОЧНЫЙ САМОЛЕТ «KELLNER-BÉHEREAU 28 V.D.» С 350-СИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ DELAGE

Этот самолет не смог принять участие в гонках. 14 мая капитан Верноль (Vernhol) был неожиданно окутал и ослеплен облаком пара. Он был вынужден незамедлительно совершить посадку, во время которой машина была разрушена.

Изготовление гоночного самолета 28 V.D. было завершено всего за две недели до начала соревнований. Винт с изменяемым шагом Ratier тормозил двигатель слишком сильно, и в день аварии шаг был сокращен примерно на пять делений. Пилот резко открыл дроссель, и число оборотов резко возросло до 4400 об/мин вместо 4000 об/мин. Возможно избыток мощности вызвал разрыв каких-то соединений или закупорку трубы.

Самолет был объектом тщательных исследований в аэродинамической трубе, и его необычный вид в плане, несомненно, очень подходил для скоростных полетов. Не подвергаясь изменениям, этот самолет мог получить 650-сильный двигатель, для которого он фактически и был разработан.

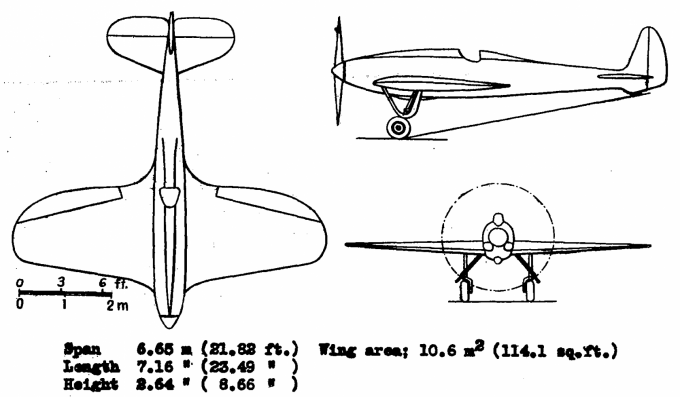

РИС.34 «Kellner-Béchereau 28 V.D.»

Характеристики

Размах крыла | 6,65 м | 21,82 фт |

Длина | 7,16 м | 23,49 фт |

Высота | 2,64 м | 8,55 фт |

Площадь крыла | 10,60 м² | 114,10 фт² |

Вес самолета без двигателя | 304 кг | 570,20 фнт |

Двигатель (сухой вес) | 391 кг | 862,00 фнт |

Оборудование двигателя | 260 кг | 573,30 фнт |

Баки | 47 кг | 103,62 фнт |

Топливо | 400 кг | 881,85 фнт |

Масло | 25 кг | 55,12 фнт |

Пилот и оборудование | 88 кг | 194,00 фнт |

Общий полетный вес | 1600 кг | 3527,39 фнт |

Для участия в гонках самолет имел удельную нагрузку на крыло 150 кг/м² (30,72 фнт/фт²) и его скорость должна была быть порядка 400 км/ч (248,6 миль/ч). Фюзеляж имел поперечное сечение в средней части площадью 0,58 м² (6,24 фт²). Колея шасси шириной 1,48 м (4,86 фт). Площадь каждого элерона была 0,66 м² (7,1 фт²).

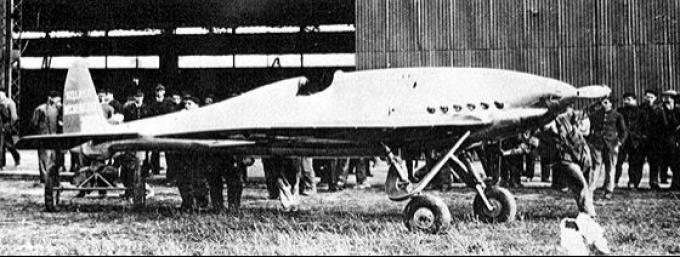

РИС. 35 Снимок «Kellner-Béchereau 28 V.D.»

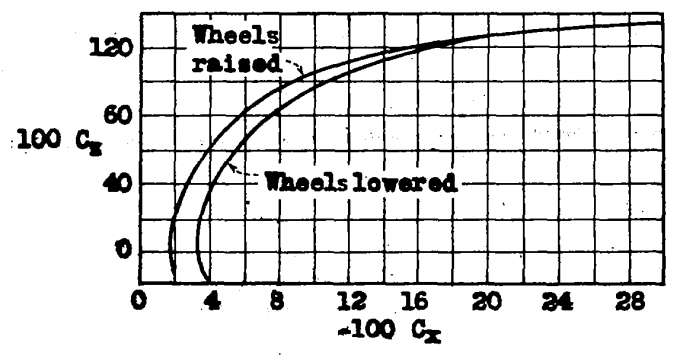

РИС. 36 Поляры «Kellner-Béchereau 28 V.D.»

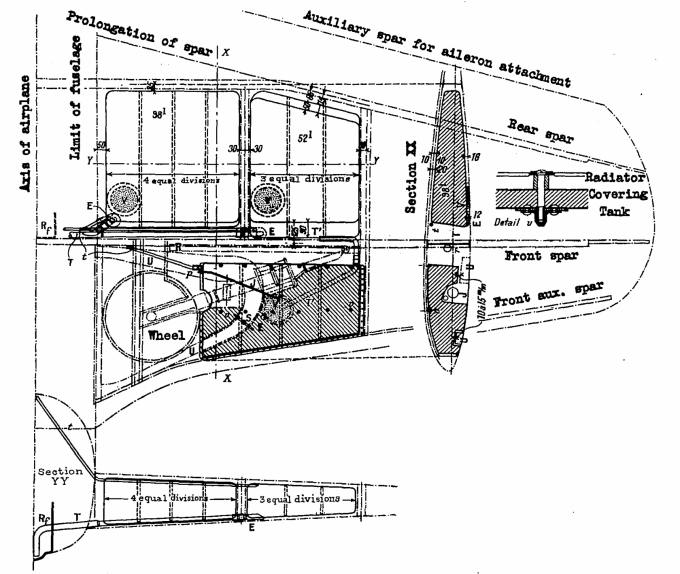

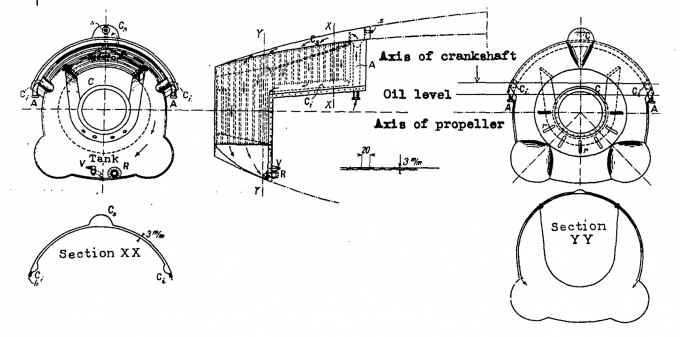

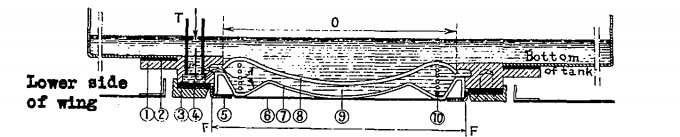

РИС. 37 Расположение баков и стоек шасси в крыле «Kellner-Béchereau 28 V.D.». В верхней части вид сверху крыла и поперечное сечение крыла на линии XX; в нижней вертикальное сечение по линии YY. На виде сверху показаны три бака. Штриковкой показана часть одного из баков, которая образует обшивку крыла. Стойка шасси частично включена в этот бак. Задний лонжерон был согнут, но его продленная изогнутая часть соединена с фюзеляжем. «E» — 12-мм (0,47 дйм) выемка в нижней части бака; «R» — геликоидальный паз, в котором верхний конец «r» стойки «J»; «Rf» — фюзеляжный бак; «S» — гидравлический затвор с регулируемой заглушкой; «T» и «T'» — трубы 20 на 22 мм (0,787 на 0,866 дюйм), по которым поступает топливо в «Rf»; «U» — ниша стойки шасси; «V» — клапан аварийного слива; «p» — заборник сжатого воздуха для переднего клапана аварийного слива; «r» — шарнир; «t» — вентиляционные отверстия; «v» — для крепления крыльевых радиаторов (см. детали). Чтобы понять сложность конструкции крыла, в приведенном выше чертеже необходимо представить совмещение системы подачи воды, и принять во внимание тот факт, что относительная толщина профиля крыла составляла 12 процентов. На наш взгляд этот самолет является первым, крыло которого оснащено баками и радиаторами.

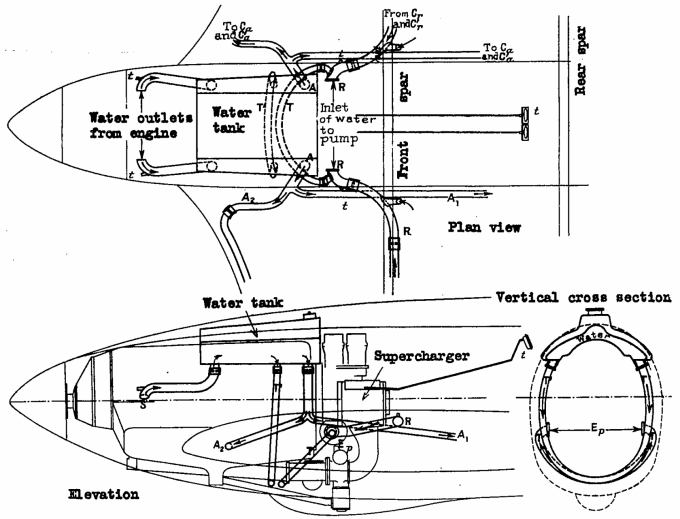

РИС. 38 Циркуляция воды в фюзеляже «Kellner-Béchereau 28 V.D.». Три схемы, приведенные на рис.38, имеют тот же масштаб что и на рис. 39 и несут те же обозначения: «T» — равновесная труба, соединяющая два входа «Ep» с водяным насосом; «T'» — равновесная труба от водяного бака; «t» — термометры. «T» и «T'» и трубки «A1» и «A2» соединяются в баке; все трубки имеют поперечное сечение 36 мм × 38 мм (1,42 дйм × 1,50 дйм).

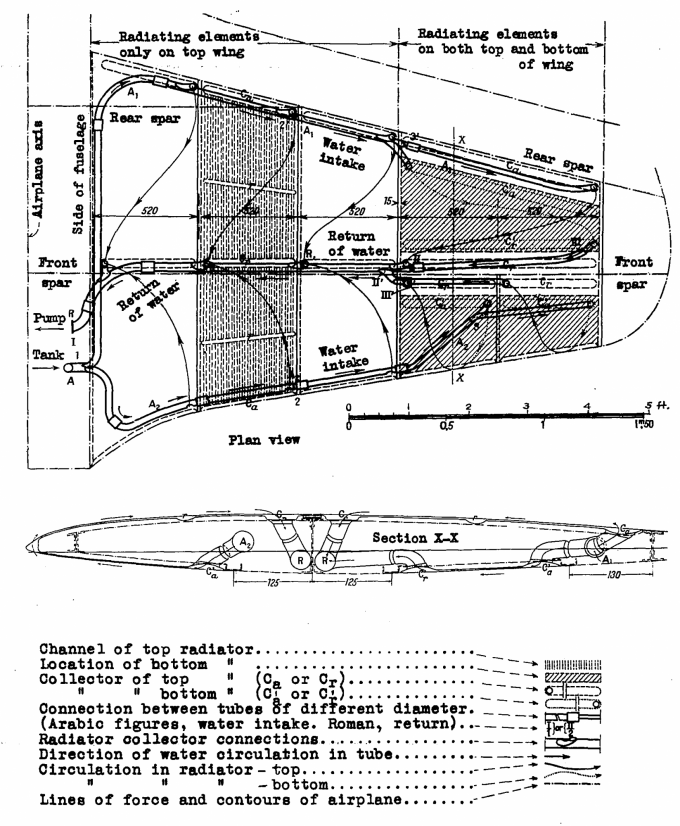

РИС. 39 Циркуляция воды в крыле «Kellner-Béchereau 28 V.D.»

Расположение радиаторов

Радиаторы покрывали всю верхнюю часть крыла до заднего лонжерона, а в нижней части крыла имели ширину свыше 1,1 м (3,61 фт). Остальная часть нижней поверхности могла быть легко использована для шасси и клапанов аварийного слива. На рисунке показаны трубки только верхней части крыла, но все три показаны в нижней части крыла. Два передних радиаторы окружали переднюю кромку и покрывали верхнюю часть крыла (см. сечение XX).

Циркуляция воды в крыле

Вода из бака поступает в «A» по двум трубам: «A1» вдоль заднего лонжерона и «A2» по передней кромке. Эти трубы подают воду на впускной патрубок радиатора: «Ca» для радиаторов на верхней части крыла, а «Ca'» для радиаторов на нижней его части. Охлажденная вода течет в сливные трубы («Cr» для радиаторов верхней части крыла и «Cr'» для радиаторов нижней части крыла) и через одинарную трубу «R» вдоль переднего лонжерона к насосу. Стрелки указывают общее направление потока. Само собой разумеется, что вода следует по внутренним каналам и показана стрелками, указывающими связи между соответствующими «Ca» и «Cr».

Диаметры труб (Чтобы найти ссылки, следуйте по трубам)

1 «A1» и «A2». От 1 до 2 и 2' трубы 33 на 35 мм (1,3 на 1,38 дйм); от 2 до 3 и от 2' до 3' трубы 28 на 30 мм (1,1 на 1,18 дйм); за 3 и 3' трубы 24 на 26 мм (0,945 на 1,024 дйм). Все трубы алюминиевые. Соединения между радиатором и коллектором в виде труб 24 на 26 мм.

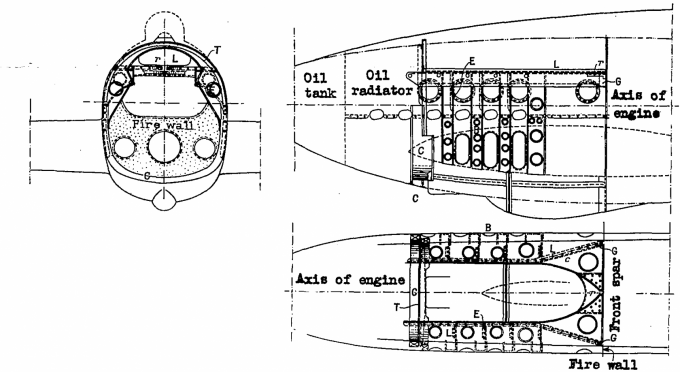

РИС. 40 Маслорадиатор. Выше, слева направо: виды сзади, сбоку и спереди на бак-радиатор «Kellner-Béchereau 28 V.D.». «A» — маслозаборник; «C» — крепежный хомут у передней части двигателя; «Ci» — нижний коллектор; «Cs» — верхний коллектор; «R» — возвратный насос; «V» — клапан слова (и наполнения); «b» — медная полоса толщиной 0,6 мм, приклепанная и припаянная к радиатору для крепления к обшивке; «s» — вентиляционное отверстие.

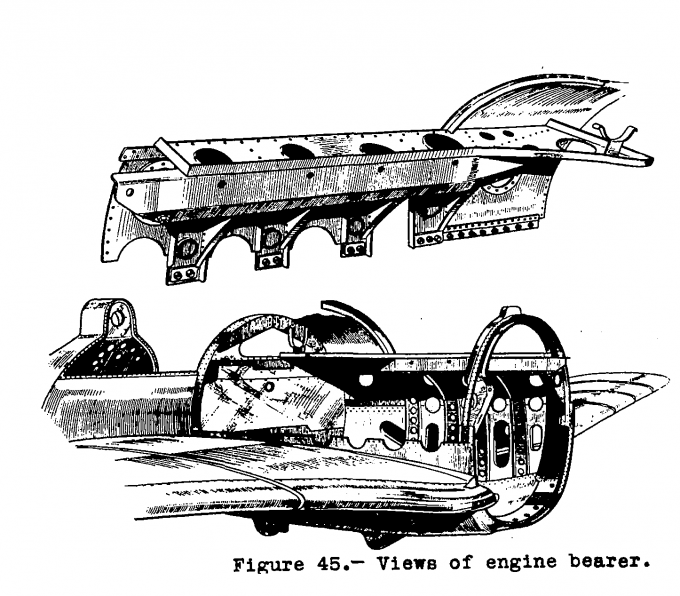

РИС. 41 Моторама «Kellner-Béchereau 28 V.D.». Вверху — вид спереди. Справа — виды сбоку и сверху. Рама двигателя состоит в основном из прикованных к фюзеляжу двух листовых металлоконструкций. Крепежные пластины поддерживаются лонжеронами «L» и уголками «E». Передняя часть рамы закреплена кожухом «C» и пластиной «Т». В задней части соединительные накладки объединены в ось посредством крепления «r», в то время как лонжероны крыла были согнуты и прикреплены к фюзеляжу косынками «G».

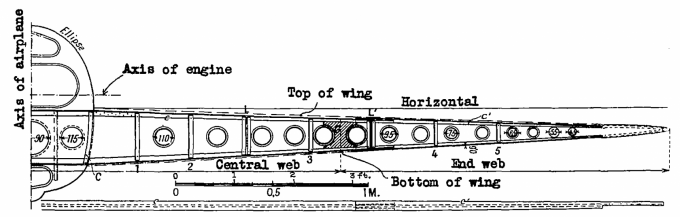

РИС. 42 Конструкция лонжерона. Центральная стенка лонжерона толщиной 2 мм (0,079 дйм) проходит фюзеляж и прочно прикреплена к нему уголками «C». Концевые стенки лонжерона (дюраль, толщина 1,6 мм [0,063 дйм]) присоединены к центральной стенке двумя дюралюминиевыми косынками «G», имевшими толщину 1 мм. №№ с 1 по 5 являются уголками жесткости 16 × 16 × 1,5 мм (0,63 × 0,63 × 0,049 дйм). Нервюры «L» и «L'» соединяются уголками 20 × 20 × 2 мм (0,787 × 0,787 × 0,079 дйм); «c» — уголки из стали CN12 толщиной 2 мм (0,079 дйм); «c'» — дюралюминиевые уголки 25 × 16 × 2 мм (0,984 × 0,63 × 0,079 дйм).

РИС. 43 Установка на «Kellner-Béchereau 28 V.D.» регулируемого в полете стабилизатора

Принцип действия

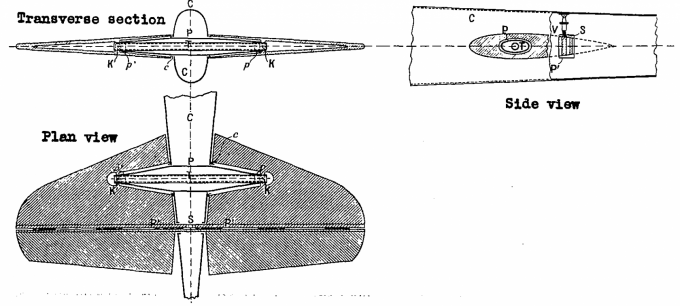

Метод крепления стабилизатора к «Kellner-Béchereau 28 V.D.» применим к хвостовому оперению, расположенному на средней линии фюзеляжа. Когда стабилизатор изготовлен единым неразъемным узлом, то для обеспечения его отклонения в фюзеляже необходимо сделать канал и, таким образом, ослабить его. Г-н Бешеро (Béchereau) предпочел разделить стабилизатор на две симметричные половинки.

Описание

Поперечная балка «P» прочно крепится к фюзеляжу «C» с помощью уголков «c». Концы балки «P» образовывают подшипники «p» и «p'», образуя трубу «T», на обоих концах которой («K» и «K'») смонтированы две половинки стабилизатора. В задней части эти две половинки опираются на балку «P'», пересекающую фюзеляж через очень маленький канал. В середине балка «P'» соединена с опорой «S», которая может перемещать вверх и вниз при помощи расположенного в кабине пилота винта «V». Короче говоря, стабилизатор удерживается в трех точках – «p», «p'» и «S».

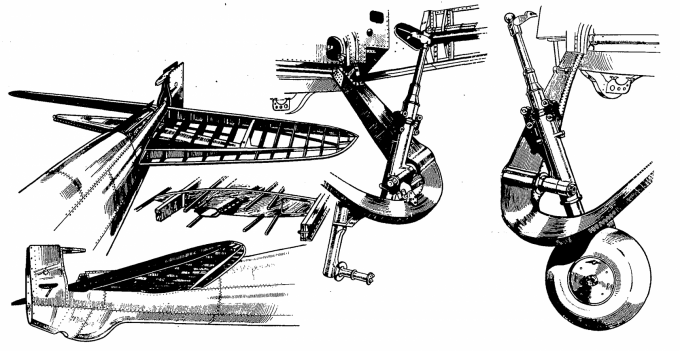

РИС. 44 Детали конструкции самолета «Kellner-Béchereau 28 V.D.»

Внизу: два рисунка крепления стабилизатора, между которыми показан элемент с резьбой в поперечных нервюрах — алюминиевый кожух, на двух концах которого стабилизатор может поворачиваться. Справа: часть стойки шасси. В верхней части стойки обратите внимание на шаровую опору (находится в трубке с геликоидальным пазом) и на стопорный механизм. Внизу на рис.44 показана другая часть шасси.

РИС. 45 Изображения моторамы и передней части самолета. Вся ее правая часть удалена, чтобы показать внутренности фюзеляжа.

РИС. 46 Устройство быстрого слива конструкции г-на Бешеро. Данное устройство, расположенное в нижней части крыла, было специально разработано для скоростных самолетов. Устройство расположено совершенно заподлицо с поверхностью крыла.

На днище бака смонтировано основание 1; монтаж выполнен плотным благодаря защищенному патентом разъему 2. Сливное отверстие «O», как правило, закрыто диском 6, изготовленным из меди толщиной 0,5 мм (0,02 дйм) и имевшим волнистую кромку. По окружности этого диска припаяна входная кромка 5 толщиной 0,5 мм (0,02 дйм), проходящая в примерно 18 мм за волнистой кромкой. Выступающая часть нагрузки прикладывается к нижней части основания 1 и удерживается кольцевой крышкой 3 и промежуточным защищенным разъемом 4. Внутри 1 расположен изготовленный из 0,3 мм (0,031 дйм) стали поршень 7, имеющий возможность перемещаться в занятом им участке. Выше этого поршня расположено нечто вроде купола или клапана 8, изготовленного из 1,5 мм (0,059 дйм) сплава L2R. Поршень и клапан, как правило, отделены друг от друга с помощью слабой пружины 10, в результате чего между ними образуется камера 9.

В камере 9 (данная камера представляет собой небольшую колбу из углекислого газа, проходящего через трубку «T» для соединения через «r» с основанием 1) создается давление. Клапан 8 прижимает напротив своей опорной поверхности, поршень 7 выталкивается вниз, обрезая ведущую кромку 5 вдоль окружности «FF». После этого элементы 6 и 7 выдавливаются клапаном 8. Последний не может застрять, поскольку его диаметр меньше чем у поршня.

Весь механизм весит всего 0,68 кг (1,5 фнт); диаметр отверстия составляет около 10 см (3,94 дйм). В ходе многочисленных испытаний он себя прекрасно зарекомендовал. При давлении всего 4 кг/см² (56,89 фнт/фт²) на соединение, диаметр отверстия которого составляет 11 см (4,33 дйм), оказывалась результирующая сила 376 кг (829 фнт).

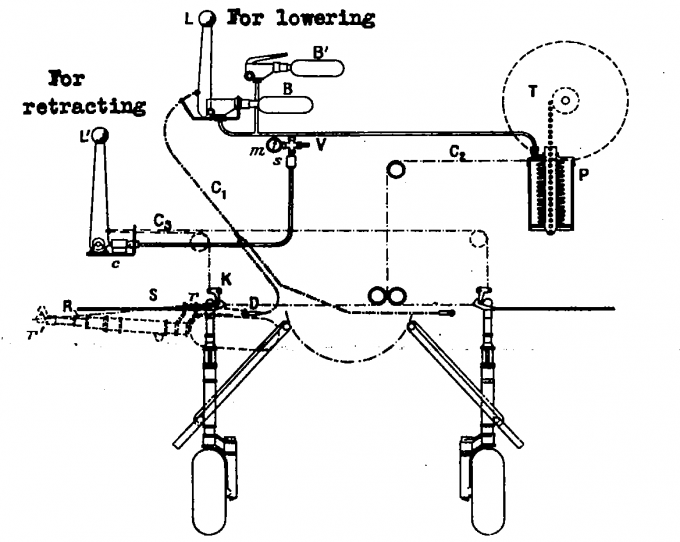

РИС. 47 Убираемые стойки шасси самолета «Kellner-Béchereau 28 V.D.» (описание приведено только для одной стойки). «B» и «B'» — баллоны сжатого воздуха; «C1» — трос, действующий на рычаг «D»; «C2» — трос, наматывающийся на барабан «T»; «C3» — трос, захватывающий сцепление «K»; «D» — рычаг для крепления в убранном положении; «K» — сцепление для удержания в выпущенном положении; «L» и «L'» — рычаги управления; «P» насос; «R» — геликоидальный паз для шаровой опоры «r»; «S» — эластичный кабель; «T» — опускающий барабан; «V» — клапан для начального заполнения; «Q» — клапан для выпуска воздуха из «P»; «m» — манометр; «r» и «r'» — крайние положения шаровой опоры; «s» — предохранительный клапан.

При подъеме

Потянуть «C3» с помощью «L'». Это освобождает захват «K» и открывает «P» для подачи воздуха. Затем эластичный кабель «S” втягивает стойку в убранное положение. Когда стойка полностью уберется, она немного опускается и фиксируется с помощью «D».

При опускании

Потянуть за «L». Это освободит «D» и затем устанавливает связь между «B» и «P». Поршень в «P» приводится в действие и вызывает вращение барабана «T», который тянет «C2» и, таким образом, опускает колесо и заставляет эластичный кабель «S» работать при растяжении. Когда стойка будет окончательно выпущена захват «K» удержит ее. «B'» является запасным баллоном сжатого воздуха.

источник: «TECHNICAL MEMORANDUMS NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS No. 724. 1933 CONTEST FOR THE DEUTSCH DE LA MEURTHE TROPHY»

«(82-мм миномёт в 1941 стоил

"(82-мм миномёт в 1941 стоил 19000 рублей, а грузовой автомобиль 10000)" !!!!!! Вы не ошиблись?

ошибся

>50-мм миномет —

ошибся

>50-мм миномет — 3600р

>82-мм миномет — 6750р

>107-мм миномет — 19000р (з-д №393) и 25000р (Лентекстильмаш)

>120-мм миномет — 29000р

На апрель 1941:

82-мм миномет — 5900-6100

107-мм миномет не производится

120-мм миномет — 11800-12200

ГАЗ-АА в 1940 г. стоил 5.508 руб. ЗИС-5 — 10.045 руб

Т-40 40.8 тыс.р

Лёгкие артсамоходы с

Лёгкие артсамоходы с 120-150мм мортирами очень бы пригодились для поддержки танковых контратак летом 1941г, когда гитлеровская ПТО выбивала советские танки десятками.

Вообще похоже, что в тырнете мало кто понимает, что главная задача полковых и батальонных орудий артподдержки борьба не только с полевыми укреплениями противника, он и обязательное уничтожение ПТО противника. Гитлеровцы этот момент не упустили и насытили части относительно лёгкими и маневренными гаубицами. Что позволяло эффективно поддерживать свои наступающие подразделения. И в этом случае зачастую была важна не столько дальность выстрела, сколько маневренность орудия и мощность ОФ-снаряда.

Впрочем дейстивительно мы победили и совершенно неважно какой ценой. "Мы" и сейчас людей по головам не считаем, так на живой вес берём, мясом. Традиции надо беречь и приумножать. Что и делается.

я тоже читал Широкорада.

я тоже читал Широкорада. действительно очень интересно.

самое смешное, что конечно артиллерия РККА могла бы быть еще лучше. но в 1941 году она (в сравнении с другими родами войск) была почти совершенна.

про АИ я бы не добавлял ДРП, 150мм мортиры. Ну использовали их немцы, и что? Мы их победили, а не они нас.

я бы взял в свою АИ только гранатомет Таубина, ну и длинный ствол к 45мм ПТО начать делать году в 1939. и ЗИС-3 в 1940. больше ничего не надо.

без батальонных гаубиц, ДРП, мортир как-то обошлись, и ладно.

Многие тaкие минометы, пушки

Ну про Чехословацкие и Шведские ОПЫТНЫЕ орудия с "газовым краном" положим слышал как и про бикалиберные орудия. Но вот про про серийные экземпляры кроме 85мм французского орудия не слыхивал, можно поподробней.

Поломка на 34-ом выстреле во время испытаний.

Про ДРП вообще лучше не поминать, шибко материться охота.

Про автоматический гранатомёт уже публиковали на сайте, тогда уже я находил в нете нелестные отзывы при полигонных и полевых испытаний этого оружия.

Читал об обратном.

В 1936 году стоил 6500 рублей, в 1937 году уже 4900 рублей.

http://militera.lib.ru/research/simonov_ns/03.html

А интересно откуда 19000 рублей.

Гранатомет был неплох, читал

Гранатомет был неплох, читал что неудовлетворительные испытания были из-за того что он был сделан из обычной а НЕ ружейной стали.

Гранатомет был неплох, читал

А что есть обычная сталь а есть оружейная, первый раз такие МАРКИ стали услышал. Вобще то разные детали оружия делаются из разных марок стали и не только стали. И на каждую деталь идёт документация, где помимо чертежа имеется и описание металла или сплава, а так же технология изготовления и обработки, с допусками и прочее.

А недостатков было достаточно, как и в механизмах гранатомёта, так и в самой гранате, но это можно было устранить, при темпах работы как и раньше у этого КБ, ну годика через три-четыре возможно. А вот себистоимость осталась бы высокой.

Сразу сходу: вместо одной

Сразу сходу: вместо одной 152-мм мортиры можно наштамповать штук 5-6 (сужу по материалоемкости — насчет трудозатрат сказать не могу, но полагаю различатся будет примерно так-же) 120-мм полковых минометов — незначительная разница в воздействии на дерево-земляные по сравнению с мотрирой — зато проще делать в массовом производстве и быстрее обучать личный состав.

То-же самое относительно батальонных мортир — а по-факту легких пехотных орудий. Сами немцы отмечали, что в мортирном варианте использование оных орудий бОлее сложное и требует подготовленного ЛС. Наши, кстати, трофейные 75-мм пехотные орудия юзали почти исключительно для настильной стрельбы, мортирный режим практически не использовали. так что опять-же 82-мм минометы рулят.

Единственный вариант, который ИМХО был-бы лучше чем в реале — это использование в качестве ротного не 50-мм а 60-мм калибра — но малая эффективность 50-мм мин была установлена по результатам боевых действий.

ДРП — при условии доведения до ума 76-мм орудия толк может и был-бы, но Курчевского это не интересовало, так что идею он благополучно похерил, и орудие не доработал.

Насчет того, что многагаубиц это есть очень хорошо — таки да, но там, ЕМНИП, были свои резоны.

Большой плюс батальонных Большой плюс батальонных орудий — оперативность реагирования. Орудие непосредственно сопровождает пехотную цепь и открывает огонь самостоятельно или по команде находящегося рядом командира роты/взвода. Расчёт ведёт огонь прямой наводкой и из-за щита (прикрыт от огня противника) с практически любого места (где встал — там и огневая)..Время от запроса до поражения цели сводится к минимуму за счёт отсутствия посыльных, телефонистов, работы офицеров по рассчёту установок стрельбы на огневой, пристрелочных выстрелов, корректировки прицельных данных, открыть огонь на поражение…. Миномёт тут тоже не поможет. При поддержке атаки с постоянной огневой позиции время на передачу заявки сравнимо с артиллерией (смотри выше) и цель не обязательно может быть достижима для обстрела с этой огневой. При сопровождении пехоты "в цепи" (+ — 50/100/150 метров) миномёт нужно собрать на закрытой от огня противника позиции, отгоризонтировать, дать "усадочный выстрел" куда-то в сторону цели (опорная плита миномёта уплотнит грунт и мины пойдут прицельно), дать пристрелочные выстрелы, скорректировать наводку, открыть наконец огонь на поражение… Время до поражения пулемёта противника может составлять 10-15 минут. За этот срок рота понесёт большие потери. Поэтому полностью достоинства пехотных орудий проявляются именно в атаке при сопровождении пехоты "огнём и колёсами", хотя в обороне за счёт большей точности и возможности прямой наводки они тоже эффективнее. Единственные минусы… Подробнее »

При сопровождении пехоты «в

Полковое/пехотное орудие перекатывается казенной частью вперед, ЕМНИП, соответственно нужно его развернуть, вбить сошки в грунт и опять-же сделать пристрелочный выстрел. Так что выйгрыш времени не очень большой. Опять-же, германское пехотное 75-мм орудие в боевом положении весило ок. 400 кг., 82 мм. миномет — 59 кг. Кроме того, 82-мм батальонный миномет обр. 1943 г. был оборудован неснимаемыми колесами (у обр. 1941 г. колесный ход отделялся) — можно было тащить на поле боя в собранном виде.

Американцы поступили еще проще — 60-мм миномет М-19 имел возможность вести огонь с малой опорной плиты, удерживаемый руками (но, как я полагаю, не полным зарядом и не на максимальную дистанцию).

(уже послевоенное фото — канадские пехотинцы с минометами М-19 на учениях)

doktorkurgan

[quote=doktorkurgan]

Полковое/пехотное орудие перекатывается казенной частью вперед, ЕМНИП,[/quote]

Нет, разумеется.

Но выстрел будет прямой наводкой и есть вероятность что прямо в цель.

Куда то в сторону противника… Это как от бедра на 100 метров стрелять…

Миномёт имеет свою нишу: отражение атаки пехоты с заранее занятых огневых позиций ("участок заградительного огня"). Тут он король. Оборудуйте для миномётов окопы глубиной 2 метра и они будут стрелять под градом снарядов противника. Но если нужно максимально быстро поразить точечную цель — берите другое оружие.

Ув. коллега Вервольф! Хороший Ув. коллега Вервольф! Хороший обзор. Но, насчёт нереализованного потенциала, не уверен. Шрокорадовскую глупость про "миномётное лобби", якобы съевшее мортиры даже опровергать смешно — поскольку ни самих миномётов, ни их "лобби" в РККА просто не существовало почти до конца 30-х. Мне интереснее другое — какое лобби тормозило внедрение в армии собственно миномётов? (Разработка 30-31 г.г. — первые мелкосерийные образцы 36 г.) Что касается мортир. У нас с транспортом (арттягачами) завал полный! В СД два артполка!!! Какие ещё на фиг мортиры? То, что из дивизий убрали шестидюймовки — это хорошо. 4.5 тонны — для дивизионной арты при нашей "моторизации" — перебор. А 122 мм гаубицы с успехом разрушала блиндажи, с которыми не справлялись немецкие 105 мм гаубицы и для разрушения которых им и требовались 150 мм дуры. Пушки Курчевского… А кому, простите, кроме разведки и ВДВ они вообще нужны? Батальонную ДРП конечно жалко… а всё прочее — излишества. Тем более, Курчевский тяготел не к лёгким ненагруженным стволам, а к переделке в ДРП стволов обычных пушек, что лишало саму идею всякого смысла. Автоматический гранатомёт Таубина — штука революционная. Но кто его будет производить, если мы даже крупнокалиберные пулемёты армии дать в требуемых количествах не могли? В общем, выделить какой-то… Подробнее »

У нас с транспортом

У нас с транспортом (арттягачами) завал полный!

Создаётся впечатление рассогласованности — гаубичные орудия есть в достаточных количествах, тягачей не достаточно, для буксировки начинают использовать трактора — мобильность артподразделений падает.

Работоспособные полугусеничные тягачи создать не получилось, принципиально возможности не было. Гусеничных тягачей выпустили недостаточно — слишком много типов артситсем для буксировки — тяжолые зенитки, гаубицы, пушки и даже орудия ф-22. Зато танков навыпускали около десяти тысяч. Но артсамоходов для поддержки танковых частей не было вообще. При этом все абсолютно уверены что в СССР было эфективное планирование всего что нужно.

Началась война и танки пошли в контратаки без поддержки артиллерии и пехоты. Потеряли и танки и пехоту. Имея кратное превосходство в авиации — не смогли организовать взаимодействие авиаполков. Потеряли бОльшую часть авиации Западных округов. В три месяца потеряли столько,что потом три года отвоёвывали.

нарушение п.9

Коллега, мне кажется Вы не Коллега, мне кажется Вы не совсем правы. Катастрофической проблему нехватки арттягачей сделала война. Дело в том, что до войны, наиболее массовой а армии была артиллерия старых образцов, которая с успехом обходились гужевой тягой. Мехтяга шла параллельно с новой артиллерией и (учитывая всё ту же гужевую) относительно ей соответствовала. Проблема возникла когда производство новой арты существенно оторвалось от производства арттягачей — особенно перед войной и тем более во время войны, когда производство артиллерии форсировать оказалось легко, а вот арттягачей совсем даже наоборот. Согласитесь, предугадать начало войны и тот дикий вал артиллерии, что потребовался для развёртывания армии "тотальной войны" — никакими планами предусмотреть было нельзя. Обычные трактора использовать для буксировки тяжёлых орудий до войны считалось вполне приемлемым (согласно штатного расписания дивизий). А разве оно не так, если пехота в тех же дивизиях перемещается ножками? Даже с шестидюймовой гаубицей на буксире трактор от не моторизованной пехоты не отстанет. Другой вопрос, что пехотные дивизии в целом оказались слишком медлительны чтоб оперативно реагировать на немецкие прорывы. Но разве имелись другие варианты? В массовом порядке обратить пехотные дивизии в моторизованный ни одна страна мира объективно не могла. И у немцев и у нас, моторизованные дивизии представляли очень небольшую часть армии. Что… Подробнее »

++++++++++