Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой цикл про Великих Медичи, и сегодня речь пойдет о периоде застоя в конце XVIII века. Рассказано будет про короля Лоренцо II Любовника, Карло IV Деспотичного, заморские плаванья Алессандро Маласпины и начало Революционных войн.

Содержание:

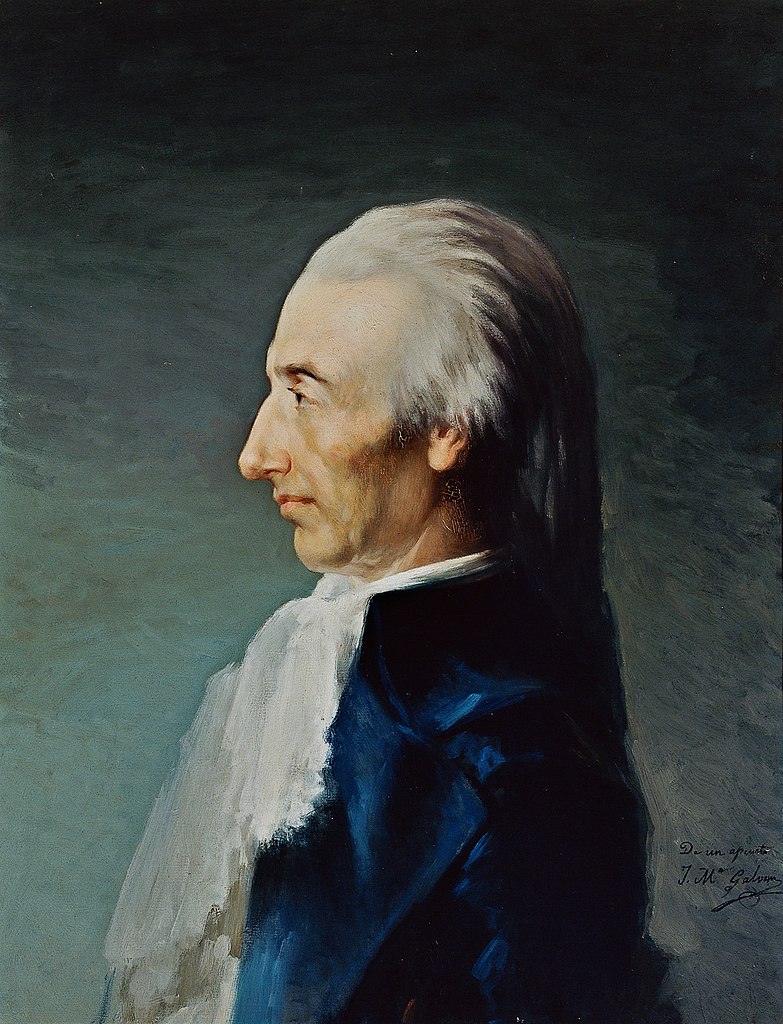

Король Лоренцо II

Популярное выражение «природа отдыхает на детях» как нельзя лучше подходило к старшему сыну Карло III Витторио. Мальчик не проявлял вообще никаких талантов до подросткового возраста, и лишь тогда учителя стали замечать за ним учтивость и дипломатичность, что могло бы быть неплохой способностью для будущего монарха. При этом он был двуличным и хитрым, что сделало бы Лоренцо ловким кукловодом, дипломатом и закулисным негодяем всея Европы – но, увы, все эти способности не были поддержаны сколь-либо значительным интеллектом. Более того, способности свои великий герцог предпочитал использовать лишь в одном-единственном случае – соблазнении противоположного пола. Свою первую жертву он таким образом заманил в свои сети, когда Лоренцо было всего 13 лет, и жертвой этой была 24-летняя учительница по рисованию. В дальнейшем великий герцог стал расширять список покоренных им сердец, не проявляя особой щепетильности при выборе кандидаток, а со временем – и кандидатов. При попытке отца поставить это ему в вину Лоренцо попросту ответил, что таким образом он чтит социальное равенство, декларируемое отцовскими друзьями-философами. Вопросы управления государством его не интересовали, вся власть принадлежала наиболее одаренным родственникам и министру-президенту Пьетро Верри. Народной любовью он также не пользовался, хотя и большой ненависти не вызывал. Так как особых заслуг за ним, кроме амурных подвигов, не числилось, то еще до коронации его успели прозвать Лоренцо Любовником, хотя имелись и более пикантные прозвища, вроде Лоренцо Постельника, Лоренцо Озабоченного, Лоренцо Жеребца, и т.д. Короновался он в возрасте 34 лет, после смерти своего отца.

Бездарность короля дополнялась посредственными талантами королевы. Императрица Мария Терезия, правильно оценив нейтралитет Тосканы во время Семилетней войны, всячески стремилась закрепить за собой симпатии будущих поколений самых сильных итальянских монархов, и потому все дети Карло III были связаны узами брака со своими кузинами, детьми императрицы. Лоренцо II женился на Марии Елизавете Австрийской, самой красивой дочери Марии Терезии, что не могло не пробудить в нем интерес. Увы, кроме красоты, Мария Елизавета отличалась разве что острым языком, который немало веселил и бесил публику при дворе во Флоренции. Несмотря на все свои внешние данные, она уже к 30 годам страдала от ожирения, к 40 – распухания щитовидной железы, и ряда других болезней [1]. После первых месяцев страсти интерес Лоренцо к своей супруге остыл, и он стал вновь заниматься «охотой» на стороне. Из-за этого у них родились лишь двое детей:

- Карло (1762-1803), великий герцог, наследник короны Тосканы. Женат на Елизавете Французской.

- Франческо (1764-1821), герцог ди Модена. Отличался острым умом, презирал политику, и потому с ранних лет поступил на службу в армию как простой солдат. Быстро выслужился, в том числе благодаря своим воинским талантам. Женат на Марии Каролине Савойской, оставил потомство.

Похождения Лоренцо на стороне, в конце концов, привели его к публичному скандалу, когда иностранные послы обнаружили его «скрестившим шпаги» с сыном влиятельного патриция в одном из залов Палаццо Питти. Несмотря на достаточно вольные нравы Тосканы, мужеложство все же осуждалось, а уличенный в нем король, да еще и иностранцами, мгновенно потерял шансы завоевать популярность своих поданных и даже министров. Последние и вовсе стали игнорировать волю короля, смекнув, что у него не хватает ума и силы воли браться за власть; лишь этим можно объяснить то, что страна продолжала идти курсом, намеченным Карло III. А вскоре после скандала монарх заболел сразу несколькими венерическими болезнями, и что хуже всего – заразил ими свою супругу. Все это не могло не вызвать насмешек и пренебрежения из Вены, в результате чего Габсбурги стали относиться к Медичи как слабой и не имеющей перспектив династии. Иосиф II не единожды весьма уничижительно отзывался о короле Лоренцо, называя того ничтожеством, и куда более грубыми словами. В конце концов, любовные похождения и венерические болезни довели тосканского короля до самого края, и в 1788 году он умер прямо в процессе соблазнения своей очередной жертвы. Его жена пережила супруга, но ненадолго – уже в 1793 году она отправилась в мир иной от того же букета болезней, плюс нескольких собственных. Так бесславно завершилась история сына великого Карло III Витторио, Последнего Римлянина и Победоносца.

За моря и океаны

Еще король Карло III грезил о полномасштабном вторжении тосканцев в мировой океан. Купеческие корабли уже плавали в Индию, и доходили до Китая, но этого амбициозному монарху было мало. Он хотел полномасштабных исследовательских кампаний, заморских колоний и повышения статуса своей державы до метрополии, что выдвинуло бы ее в один ряд с Францией, Испанией, Великобританией и Нидерландами. Увы, все это требовало немало времени, внимания и затрат, и потому при жизни Карло III Витторио так и не успел отправить свою первую экспедицию. Но, во-первых, в правительстве Тосканы после его смерти остались люди, заинтересованные в заморской экспансии, а во-вторых – подготовка в 1774 году была почт завершена. Были построены три брига («Клариче», «Лукреция» и «Контессина»), подготовлена материальная база, начат наем экипажей, были достигнуты договоренности с испанцами о разрешении на заход и закупку припасов в их колонии. Оставалось лишь одно – найти капитана, способного возглавить первое за долгое время крупное заокеанское плавание.

Камилло Боргезе хоть и был однофамильцем видного аристократического рода из Рима, но сам происходил из рода городских патрициев Пизы [2]. Даже сама его фамилия в переводе означала «горожанин», «буржуа». К 1775 году он успел дважды сплавать на купеческом корабле в Индию, и получил ценный опыт дальних морских походов. Организаторы экспедиции быстро заприметили его, и включили в состав комиссии, которая отвечала за подготовку плавания. Боргезе развил бурную деятельность, уделив особое внимание средствам по борьбе с цингой и подготовке научной части экспедиции, а когда ему предложили возглавить плавание – то уже не мог отказаться, так как сам загорелся идеей. Родные берега тосканские корабли покинули в том же 1775 году, и отправились по проверенной дорожке в Индийский океан, идя вдоль берега Африки. Цель у этой экспедиции была достаточно конкретная – составить перечень возможных для колонизации территорий с их описанием, параллельно проводя научную работу и поиск полезных ископаемых или иных ценных ресурсов. Из-за этого дорога вокруг мыса Доброй Надежды заняла немало времени, после чего экспедиция прошла вдоль восточного берега Африки в Оман, получив там достаточно теплый прием. После этого, устроив короткую передышку, путешественники отправились на восток, и провели исследовательскую работу в Юго-Восточной Азии. Затем последовали визиты в Китай и Японию, где тосканские дипломаты безуспешно пытались добиться каких-либо договоров с местными властями, несколько сражений с китайскими пиратами, в которых сказалась боевая выучка ряда офицеров, визит на испанские Филиппины, и путь домой вдоль берегов Новой Гвинеи, Австралии и Новой Зеландии, мыс Горн и восточный берег Южной Америки. Увы, на обратном пути не удалось как следует исследовать острова юго-западной Океании из-за спешки домой, но эту задачу решили возложить на следующую экспедицию. Вернувшись домой в 1782 году, члены экспедиции стали героями, которых благодарил лично король Лоренцо II, обычно равнодушный к таким вещам. Началась постепенная публикация и анализ собранной информации, а также подготовка следующей экспедиции, направленной в сторону Новой Зеландии, Австралии и Новой Гвинеи.

Увы, возглавить ее Камилло Боргезе уже не было суждено – вернувшись домой, он ввязался из-за своей супруги в дуэль с ее молодым любовником, который и убил тосканского морехода. Начался лихорадочный поиск нового главы экспедиции. К счастью, он оказался рядом – Алессандро Маласпина, урожденный тосканский дворянин, записавшийся еще в первую экспедицию, и заслуживший статус «правой руки» Боргезе во время плавания благодаря своим навыкам и смекалке [3]. На этот раз за компанию с тосканскими кораблями подвязался и один испанский, так что экспедиция получила статус совместного проекта двух государств, при общем тосканском командовании. Отправившись в плавание в 1783 году, Маласпина быстро обогнул мыс Горн и отправился на запад, к своей цели. После этого он долго и занудно обследовал берега Новой Зеландии, высаживался на острове Тасмания, обошел по кругу Австралию, а затем с особой тщательностью обследовал Новую Гвинею. Остров этот манил Маласпину, и он отметил его как особо привлекательный для колонизации, хоть и с определенными оговорками. После этого испано-тосканская экспедиция посетила Филиппины, исследовала ряд тихоокеанских островов, и отправилась в обратный путь, тщательнее обследовав берега Южной Америки. В Ливорно Маласпина прибыл в 1787 году, и вновь был торжественно принят вместе со своими спутниками. Новые материалы были проанализированы и изданы, но затем умер король Лоренцо II – а его наследник, Карло IV, сильно не жаловал морехода за его антиклерикальные взгляды. Сразу стало ясно, что новая экспедиция Тосканы за моря и океаны отменяется, и потому исследователь попросту принял приглашение короля Карлоса III возглавить уже сугубо испанскую экспедицию. В Испании его будет ожидать своя череда приключений, успешная экспедиция с впечатляющими результатами, политическая опала, суд и арест в 1796 году. Освободили его лишь спустя четыре года, по личной просьбе Лоренцо Тосканского. Домой Маласпина вернулся со всеми результатами своего испанского вояжа, в результате чего они стали достоянием тосканских ученых. Сам же Маласпина с 1801 года возглавил тосканский военно-морской флот, и командовал им вплоть до своей смерти в 1810 году, в возрасте 56 лет.

Король Карло IV

Видя посредственность, и таки прямо бездарность своего сына, Карло III Витторио попытался сделать ставку на своего внука, названного в его честь, но увы – и здесь его ждал провал. Конечно, Карло-младший имел куда больше способностей и интеллекта, чем его отец, но в целом он был далеко не самым удачным кандидатом в правители. Он был жесток, деспотичен, предпочитал решать все вопросы силой, и лишь отчасти разделял идеи Просвещения. К вопросам управления государства, военному делу, дипломатии он относился равнодушно, за одним исключением – если требовалось утвердить свою власть, показать превосходство, унизить кого-то, то Карло сразу же брался за дело, и стремился добиться своего. Его воцарение совпало с падением Бастилии и началом революции во Франции, и он, как и многие другие монархи, сразу же подался в реакцию на территории собственной страны. Самоуправление коммун было ограничено; цензура значительно ужесточилась; в крупных городах ввели комендантский час и запрет на собрания более 10 человек. За любое свободомыслие следовали посадки в тюрьму и суды, а дальше – больше, ибо король совершил откат судебной реформы, и в дело вернули старые добрые смертные казни по малейшему поводу и пытки. Как король он был авторитарным, жестоким, деспотичным, не допускал сопротивления его приказам, и при этом оставался весьма религиозным, вплоть до откровенного ханжества. Что еще хуже – он был подвержен сильному влиянию своей матери и австрийских родственников, в результате чего оказался марионеткой в руках Габсбургов, несмотря на определенную силу воли.

Его супругой была Елизавета Французская, принцесса и сестра короля Людовика XVI. По характеру она прекрасно соответствовала своему супругу, будучи ультраконсервативной противницей любых свобод, и сторонницей абсолютной, ничем не сдерживаемой власти монарха. С детства она была особенно дружна со своим братом, и не желала выходить замуж за какого-либо иностранного принца [4]. С Карло Тосканским она познакомилась в то время, когда он совершал свой Гран-тур, и прибыл ко двору в Версаль. Там он и Елизавета быстро нашли общий язык, сдружились, и позднее, когда тосканец покинул Францию, вели переписку, наполненную порой весьма пикантными деталями. В конце концов, Карло уговорил французскую принцессу на брак. И Лоренцо II, и Людовик XVI поддержали этот союз, как политически и династически выгодный; при этом Лоренцо сразу же после прибытия невестки во Флоренцию попытался соблазнить ее, будучи покоренным ее красотой, но потерпел неудачу. Это, в свою очередь, привело к разладу между сыном и отцом – Карло со своей новоиспеченной супругой поселился в Болонье, и общался с отцом лишь посредством писем. Всего в браке у них родились 7 детей, из которых выжили лишь двое, самый старший и самый младший сын, с разницей в возрасте в 10 лет:

- Лоренцо (1782-1832), великий герцог, наследник короны Тосканы. По слухам, его настоящим отцом был король Лоренцо II, в честь которого и был назван матерью. Официально был назвал в честь Лоренцо Великолепного, главы дома Медичи во времена Флорентийской республики, добившийся пика ее могущества.

- Франческо (1792-1878), принц Тосканы. С детства отличался особой религиозностью, с позволения брата пошел учиться в семинарию. Со временем дослужился до сана кардинала, был избран Папой Римским как Пий IX.

Частые роды подорвали здоровье Елизаветы, а в 1793 году она заболела чахоткой. Болезнь протекала быстро, и спустя три года королева Тосканы из рода Бурбонов умерла. На Карло IV смерть супруги подействовала разрушительным образом – будучи полным сил в возрасте 34 лет, он стал активно прикладываться к бутылке. Алкоголизм монарха тщательно скрывали, но вести об этом вскоре просочились за стены Палаццо Питти, и об этом узнала вся Тоскана. А в октябре 1799 года у монарха случился инсульт, его разбил паралич, и власть целиком перешла в руки регента, которым стал его младший брат, герцог Франческо ди Модена. Спустя 4 года Карло IV пережил еще один инсульт, и на сей раз он оказался смертельным. Впрочем, эту официальную версию разделяли далеко не все современники. Дело в том, что мощь чиновничьего аппарата, заложенная при Карло III Витторио, была чрезвычайно велика, и после 1774 года он уже был вполне самодостаточным и без монарха, а при необходимости мог противостоять ему. Порядки, установленные Карло IV, были противны элите, воспитанной в духе Просвещения, да и великий герцог Лоренцо по личным причинам испытывал ненависть к своему отцу. При дворе, в котором все ненавидели короля, сложно было остаться защищенным от интриг, и внука Карло III могли банально отравить, подмешав яд во все тот же алкоголь. Очень долгое время эта версия конкурировала по популярности с официальной, пока в 2015 году в этой истории не была поставлена жирная точка. Группа специалистов, исследовав останки короля, пришла к выводу, что тот был действительно отравлен. Большого общественного резонанса это не вызывало – даже в начале XXI века Карло IV оставался одним из самых нелюбимых в народе монархов, чье 15-летнее правление ознаменовалось практически непрерывными войнами.

Турецкая война 1788-1792

Тосканский флот в открытом море. Вообще-то, это испанский, но корабли у тосканцев и испанцев одинаковые, а флагов на этом рисунке особо не видно, так что….

Император Иосиф II и русская императрица Екатерина II еще с середины 1760-х годов пытались втянуть Тоскану в антитурецкий союз. Карло III Витторио испытывал симпатию к подобному союзу, но не видел в нем конкретного практического смысла – у Османской империи не было ничего такого, что она могла бы предложить тосканцам. Лоренцо II к подобному союзу относился отрицательно, а его министры были пацифистами, и считали, что в интересах государства лишь мир и торговля, в том числе с турками. Однако в 1788 году королем стал ревностный католик Карло IV, ненавидевший мусульман в общем и турок в частности. Его еще до коронации начали обрабатывать послы Австрии и России, и потому в первые месяцы своего правления он заключил с ними союз, и сломя голову кинулся в уже начавшуюся год назад войну с Османской империей. Был создан 30-тысячный экспедиционный корпус под формальным командованием брата короля, герцога ди Модена, а на море тосканский флот под командованием адмирала Маркантонио Бьянки должен был действовать против турецких кораблей и берега, совершая набеги, разоряя мусульманские поселения и бомбардируя крепости. Конкретных требований к туркам при этом никто сформулировать так и не смог.

На суше война приняла почти что комический оборот, ибо союзники-австрийцы оказались в настолько неорганизованном и расхлябанном виде, что Франческо ди Модена лишь из-за упорства своего старшего брата не вернул свои войска домой. Став свидетелем «сражения» при Карансебеше, когда австрийская армия понесла большие потери без всякого участия турок [5], тосканцы вдруг ощутили себя, с одной стороны, очень хорошими солдатами и воинами-христианами, а с другой – осознали, что при столкновении с турками вся надежда будет на них. К счастью, воинская удача занесла тосканцев еще дальше на восток, где их корпус сражался под началом русского полководца Суворова, и принял участие в разгроме турок при Рымнике. Суворов проявил интерес к итальянским солдатам и их командиру, а герцог ди Модена без всяких лишних расшаркиваний навязался русскому полководцу в ученики, желая перенять от него хотя бы часть полководческого таланта. В дальнейшем тосканские солдаты сражались или рядом с русскими, или на некотором удалении от них, в Валахии и Банате, однако в 1790 году, как гром среди ясного неба, грянули две новости – император Иосиф II умер, а его наследник, Леопольд II, заключил с турками перемирие, под которым расписались и представители Карло II. Успевшие проникнуться боевым азартом, и желавшие закончить войну лишь взятием Константинополя, тосканские войска были вынуждены вернуться домой.

На море, где действовали одни лишь тосканцы, дела шли куда увереннее и успешнее. Адмирал Маркантонио Бьянки был выходцем из низов, потомственным моряком, чей предок принял участие в первой итальянской кругосветке еще в XVII столетии, и пробился наверх исключительно благодаря своим талантам. Действуя смело, решительно, максимально используя возможности полка морской пехоты, закрепленного за флотом, он проводил опустошительные рейды по берегам Малой Азии, уничтожая укрепления, уводя христианское население, разоряя мусульманские деревни. Первоначально ему противостояли лишь разрозненные силы турок, с которыми он легко справлялся, но затем, верно оценив опасность подобного противника, турки перебросили с Черного моря корабли, и сформировали под началом капудан-паши Джезаирли Гази 15 линейных кораблей, 8 фрегатов и некоторое количество малых судов. У Бьянки было всего 12 линейных кораблей, 3 фрегата и 8 корветов, но при встрече с турками у острова Самофракия он без лишних сомнений атаковал их, навязал ближний бой и максимально использовал выучку своих комендоров в ближнем бою и мощь 36-фунтовой артиллерии. Исход оказался предрешен – с минимальными потерями турецкий флот был разбит, потеряв 5 линейных кораблей и 3 фрегата только затонувшими. Такой значительный ущерб был понесен в том числе из-за хороших ходовых качеств тосканских кораблей – если в бою с русскими французы умудрялись убежать, пользуясь превосходством в скорости, то в бою с итальянцами они оказались лишены подобного преимущества [6]. После такого разгрома турецкие корабли не выходили в море дальше Дарданелл, целиком уделив внимание Черному морю и русскому адмиралу Ушакову, который регулярно устраивал разгромы, пускай и с меньшими для турок потерями, а Маркантонио Бьянки, получив полную свободу действий, прошелся ураганом по Греции, едва не спровоцировав сильное антитурецкое восстание местных христиан. Остановило его лишь известие о перемирии, после которого он вернулся домой и был обласкан королем за победы над турками.

По результатам мирного договора, подписанного в 1791 году, Тоскана получила от турок лишь незначительную контрибуцию, которая даже не компенсировала военные расходы. В этой недолгой войне ярче всего проявил себя характер короля Карло IV, позволившего втянуть себя в ненужный для его страны конфликт. Причина была проста – на том настаивала его мать, урожденная Габсбург, того требовал император, все еще формально считавшийся сюзереном Тосканы, пускай об этом уже никто и не вспоминал, на него давила супруга-француженка, ненавидевшая французских революционеров и бывшая такой же фанатичной католичкой – и король из династии Медичи послушно выполнял их советы, просьбы и завуалированные приказы. Даже младший брат Карло, Франческо ди Модена, с каждым подобным решением против интересов государства отдалялся от монарха, и постепенно переходил в оппозицию. Отдалялись от монарха и остальные члены двора, правительства, семьи. Но участием в бесполезной войне с Османской империей подобные злоключения Тосканы лишь начались.

Война первой коалиции

Начавшись в 1788 году, революция во Франции спустя четыре года вылилась во всеевропейский пожар, где Франция вместе со своими союзниками, а точнее – марионетками, сражалась против объединенных сил всей Европы. Правда, объединенными они были лишь на словах, а на деле действовали как лебедь, щука и рак, да еще и в не полную силу, что сильно упрощало французам задачу защиты своих границ, и зачастую передавало инициативу в их руки. К тому моменту Франция уже стала республикой, свергнув монархию и заслужив ненависть со стороны всех прочих монархий континента. Особенно яростно ненавидели новую Францию те семейства, которые были связаны узами династических браков со свергнутыми ныне Бурбонами. Не была исключением и Тоскана, где правил деспотичный правитель вместе со своей супругой-француженкой, которая сама по себе была символом старых порядков из-за своей сильной, ничем не скрываемой ненависти к революционерам. В результате этого, когда началась война первой коалиции, Тоскана оказалась в ее первых рядах, и приняла активнейшее участие в последующих военных действиях.

Впрочем, всеобщая европейская неуверенность и слабость того времени все же задела и тосканцев, особенно деморализованных после бесполезной войны с турками. В результате этого герцог ди Модена, который твердо обосновался на месте командующего армией, занял весьма двузначную позицию, не рвался бой, и лишний раз не стремился держаться на своих позициях, щадя жизни своих солдат. Кроме того, он был ярым сторонником идей итальянского просвещения, в особенности идей Верри и Беккариа, которые звучали весьма близко к французским «свобода, равенство, братство», и потому испытывал определенные симпатии к революционерам, хоть и абсолютно не разделял их фанатичную нелюбовь к монархиям. Из-за этого первая кампания 1792 года по сути свелась к стратегической обороны западной границы Италии – тосканцы лишь тревожили пограничные силы французов, а когда те под началом Монтескью сами перешли границу и двинулись в наступление, то герцог ди Модена без особого труда разбил их и рассеял по округе. На море ход войны был в целом таким же – французы, пользуясь тем, что «владычица морей» имела в строю в 1792 году лишь 16 линейных кораблей, попытались высадиться на тосканской Корсике, но адмирал Бьянки предвидел это, и разбил небольшую французскую эскадру еще на подходе, предотвратив десант. В 1793 году события на суше по сути повторились – французы вторглись в Савойю, попытавшись ее отнять, но тосканцы и примкнувшие к ним сардинцы и австрийцы вытеснили их обратно к границе. Единственным ярким моментом оказался рейд сводной кавалерийской дивизии на Лион под началом еще одного тосканского генерала, Джованни Висконти. До города дойти не удалось, и конники едва смогли прорваться обратно к своим, но шуму было наделано немало.

Но с 1794 года линия фронта в Италии начала сыпаться. Герцог ди Модена сильно полагался на своих союзников, потому отрядил часть войск в тыл, в гарнизоны крепостей, на случай непредвиденных проблем – но, как оказалось, на союзников надеяться было нельзя. Особенно это коснулось австрийской армии, которая со времен турецкой войны ничуть не изменилась, разве что к худшему. В союзных лагерях стали распространяться болезни, командиры действовали несмело, войск было явно недостаточно, в то время как французы наращивали свои силы на границе. В конце концов, французы смогли прорвать южный фланг союзной армии у Ниццы, и выйти через Лигурию к границам Пьемонта; в Савойе тем временем тосканцы успешно сдерживали натиск другой французской армии, но прорыв противника на юге поставил половину тосканской армии перед угрозой окружения, и герцог ди Модена без лишних зазрений совести отвел свои войска в Пьемонт, остановив продвижение южной армии и закрепившись на новой позиции. Вслед за этим последовал новый черед событий, сильно похожих на предательство со стороны австрийских союзников. Дабы справиться с болезнями и плохим снабжением, они вынудили тосканского короля перенаправить часть снабжения в пользу их войск. Увы, система логистики Тосканы не была рассчитана на подобные нагрузки, вынужденная снабжать еще и войска союзников, да еще и за счет казны самого королевства. Снабжение собственной армии ухудшилось, появились первые признаки болезней и голода, что вызывало возмущение в полках. Франческо ди Модена старался сохранить дисциплину, но после того, как австрийцы стали под малейшим давлением отступать, подставляя под удар тосканцев, уже и у герцога закончилось терпение. Дав ряд арьергардных боев и добившись победы, замедлив на время наступление французов, он отвел свои войска обратно на территорию Тосканы, где их проще было снабжать, тем самым фактически покинув линию фронта. В гневе король отстранил герцога от должности и назначил командовать армией Висконти, но тот лишь повторил действия своего предшественника, отказываясь проливать тосканскую кровь за интересы австрийцев и сардинцев, пока те объедают его армию. Происходило все это в конце 1795 года.

А в 1796 году в Италии появился еще молодой, но уже перспективный и амбициозный полководец, Наполеон Бонапарт, корсиканец по отцу и матери, и француз по месту рождения и воспитанию. Он имел отличные полководческие таланты, которые и продемонстрировал, быстро смяв австрийские и сардинские войска, и быстро пробившись от Пьемонта через Ломбардию аж в Венето и Южный Тироль. Австрийцы были в панике, слали требования во Флоренцию, и сами наконец-то обратили внимание на Италию, отправляя все новые и новые войска на съедение Наполеону. Генерал Висконти, будучи прекрасным кавалеристом, оказался плохим командиром крупных армий, и у Мантуи тосканская армия впервые за долгое время потерпела настоящее поражение. В панике король Карло IV был вынужден вернуть командование в руки герцога ди Модена, и тот принялся наносить по французским войскам вспомогательные удары, пытаясь разделить их и разбить по частям, пока австрийцы давили на них с востока, но в этой игре первенство осталось за Наполеоном. Мантуя, попав в осаду, продержалась 10 месяцев, но все же была вынуждена сдаться. Отвоевать ее обратно не получилось, так как в новом сражении у города Наполеон вновь одержал верх, на сей раз уже над герцогом ди Модена, которого король опять отрешил от командования. И вновь получилось сделать только хуже – Карло IV лично возглавил тосканскую армию, но потерпел поражение у Болоньи, и был вынужден опять вернуть на старый пост своего брата. Тот, действуя на флангах, вынудил Наполеона отступить обратно к Мантуе, после чего между странами было подписано перемирие.

А в конце 1797 года война первой коалиции окончательно завершилась. Тоскана отделалась легким испугом, потеряв Мантую, выплатив французам контрибуцию и пропустив их войска на юг, где они заняли Папскую область и Рим, но в моральном плане результат был ошеломляющим. Тосканские солдаты, вкусив горечь поражения, быстро нашли виноватого – и это был не Наполеон, а собственный король и союзники из Австрии. Даже сардинцы старались сражаться хотя бы какое-то время с упорными французами, в то время как австрийские войска просто зачастую бежали с поля боя, при этом вне его поглощая значительную долю того снабжения, которое предназначалось для тосканских солдат и оплачивалось тосканской казной. В то же время, вновь подтвердилась репутация тосканцев как лучших солдат Италии, а теперь еще и превзошедших солдат австрийских, до того считавшимися одними из лучших в Европе. Стало понятно, что самостоятельно Тоскана что-то может на поле боя, что тосканский солдат способен побеждать даже такого опасного противника, как французы. Требовалось лишь как-то решить проблему с самым высоким командованием в лице монарха и его свиты, которая целиком переняла его нравы и всячески вставляла палки в колеса «старой» военной и государственной элите, воспитанной на идеях Карло III.

А таковых было подавляющее большинство во всех углах государства. И солдаты, и матросы, и офицеры стали группироваться вокруг фигур своих лучших командиров, разделявших эти старые идеалы – Франческо ди Модены, Джованни Висконти, Маркантонио Бьянки. Еще одним центром силы и надежды к концу войны оказался молодой великий герцог Лоренцо – несмотря на свои 15 лет, он принимал самое активное участие в трагических событиях. После катастрофы у Болоньи он, рискуя собственной жизнью, стал собирать местные роты милиции и разрозненные отряды отступивших регулярных частей в один кулак, и развернул этими ничтожными силами партизанскую войну на коммуникациях французов, осуществляя рейды по тылам и короткие нападения в стиле «бей-беги» [7]. Лишь после того, как армию возглавил его дядя, Лоренцо буквально силой вернули во Флоренцию, но молва о его мужестве и умении уже пошла по всей стране. Действия наследника короны помогли в критический момент замедлить продвижение французских войск, и тем самым выиграть время для регулярной армии, а также воодушевили солдат, значительно упавших духом после поражения и из-за своего бездарного короля. Тосканцы вдруг увидели лучик надежды, и вспомнили о хваленой «тосканской верности», связывая свою судьбу теперь не с Карло IV, а его сыном, великим герцогом Лоренцо, в котором как будто возродились Козимо Старый, Козимо Великий или Лоренцо Великолепный. Каким бы ни было будущее у Тосканы, но отныне оно было связано именно с этим юношей, которому еще предстояло проявить себя в полную силу.

Война второй коалиции

Увы, передышка оказалась весьма короткой. Мир был заключен в 1797 году, а уже в начале 1798 года Франция вновь начала проводить агрессивную политику, установив марионеточные режимы в Голландии (Батавская республика) и Папской области (Римская республика), начав готовить экспедицию в Египет и введя войска в континентальные владения Сардинии. Сразу же начала формироваться новая антифранцузская коалиция, в которую, конечно же, вошла и Тоскана – король Карло IV без уведомления совета подписал с Австрией договор о совместных действиях против французов, что вызывало бурю негодования в правительстве. Тем не менее, договоренности требовалось выполнять, и армия стала готовиться к военным действиям. Ситуацию облегчало то, что в Северную Италию согласно союзным договоренностям должна была прибыть русская армия во главе с Суворовым, с которым герцог ди Модена имел хорошие отношения, а на море формировалась сильная русско-турецко-тосканская эскадра под началом адмиралов Ушакова и Бьянки.

Военные действия начались в 1799 году. Как и в прошлые годы, австрийские войска потерпели от французов ряд поражений – их армия стала еще более сильной, у нее появились талантливые полководцы, в то время как австрийская армия осталась в старом виде и с посредственными командирами. Однако вскоре в войну вступили тосканцы, а с востока прибыла русская армия, и ситуация переломилась. У Адды и Треббии французские войска были разбиты, совместными усилиями удалось вернуть Пьемонт и Лигурию. Суворов и герцог ди Модена сформировали эффективный дуэт, понимая друг друга с полуслова, и показывая образцовое маневрирование и командование на поле боя. На море тем временем союзная эскадра изгнала французов с Ионических островов, а затем, по настоянию Маркантонио Бьянки, перешла в Лигурийское море, обеспечивая приморский фланг своей армии. Там союзный флот неожиданно для себя встретился с французской эскадрой де Брюи, и в ходе скоротечного сражения она была разгромлена и рассеяна [8]. После этого за короткое время от французского присутствия была освобождена Римская республика, где восстановили Папскую область, а также ликвидирована угроза Неаполю и Сицилии. Все это было проделано в кратчайшие сроки, и на горизонте забрезжила надежду на скорый конец войны, причем – победный.

Увы, вслед за этими успехами последовало то, что и русские, и тосканцы назвали предательством. Общее командование осуществляли австрийцы, и гофкригсрат – придворный военный совет – отличался крайней политизированностью, чудными взглядами на стратегию и медлительностью. В результате вместо решительного броска через Альпы на Прованс и Лион русские и тосканские полки получили куда более «важное» задание – перемахнуть через Швейцарские Альпы на север, в Германию, чтобы освободить для похода на Голландию австрийскую армию эрцгерцога Карла Тешинского. Северная Италия оставалась на немногочисленные сардинские, австрийские и второстепенные тосканские войска, так как в гофкригсрате посчитали, что французы разбиты и более не представляют здесь никакой угрозы. Герцог ди Модена вновь заупрямился и отказался выполнить приказ, но король Карло IV пригрозил, что назначит вместо него командующим Раймондо дель Кастелло, крайне посредственного полководца и австрофила, доверенного лица короля, и Франческо был вынужден подчиниться, преследуя одну цель – минимизировать ущерб. Вместе с Суворовым он выдвинул единственное условие – перед походом освободить Швейцарию от французского присутствия, иначе затея станет самоубийственной для русско-тосканского воинства. Увы, это условие не было выполнено, и даже более того – гофкригсрат вынудил Карла Тешинского, который намеревался дождаться подхода союзников, уйти сразу же, в результате чего русский корпус Римского-Корсакова остался в Швейцарии единственной силой коалиции, и, само собой, вскоре был разгромлен. В результате этого союзная армия, состоявшая наполовину из русских, а наполовину – из тосканцев, выдвинулась в безнадежный поход, по дороге, которая существовала лишь на картах, и сразу же попала в окружение, из которого пришлось пробиваться с тяжелыми боями, неся большие потери, будучи отрезанными от тылов. Лишь к началу октября беспримерный поход завершился полным стратегическим провалом, но спасением армий, пробившихся из окружения в Баварию ценой потери ¼ личного состава.

Вести об этом достигли Флоренции уже в середине октября вместе с герцогом ди Модена, который, загнав несколько лошадей, прибыл в столицу с целью лично убедить короля прекратить ненужную войну. Случился скандал, вскоре после которого Карло IV хватил удар, и герцог был назначен регентом, сосредоточив в своих руках всю власть в стране [9]. Требовалось срочно спасти армию, изолированную на севере в Баварии, вывести Тоскану из войны с минимальными потерями. Моральный эффект от Швейцарского похода оказался разрушителен – некогда крепкие отношения с австрийцами как с союзниками были окончательно забыты, место им уступил холодный гнев страны, которую Вена уже в третий раз использовала в своих целях как пушечное мясо, не давая ничего взамен, при этом еще и мешая добиваться решительных побед. Франческо ди Модена первым предложил перейти на сторону Франции в текущей войне, дабы минимизировать потери для государства. Вероятно, в нем говорило желание отомстить австрийцам за предательство, но его поддержали большинство министров. Оставалось лишь одно – выбрать человека, который смог бы на переговорах добиться выгодных для Тосканы условий. К великому удивлению 17-летнего великого герцога Лоренцо, выбор пал на него. Сопротивляться общему мнению было не в его привычках, и в сопровождении нескольких дипломатов он инкогнито покинул Тоскану, отправившись во Францию, в Париж, с целью заключить судьбоносный для него и государства договор с главной угрозой всей Европе – Францией.

Примечания

- Суровый реал, за одним исключением – в АИ Мария Елизавета не болеет оспой, успев раньше заражения выскочить замуж за Лоренцо де Медичи. В реальности она выжила после этой болезни, но на лице остались ужасные шрамы от пустул. Весьма символичная судьба для самой красивой из дочерей Марии Терезии.

- Выдуманный персонаж.

- А вот это уже целиком реальный персонаж, я о нем как-то рассказывал. В АИ ему незачем для службы на флоте переходить в подданство Испании, он остается в Тоскане, и в первую очередь добивается успеха в качестве ее мореплавателя, а уже потом по приглашению Карлоса III возглавляет испанскую экспедицию.

- В реальности таки не вышла, и попала на свидание с мадам гильотиной, так как активно отстаивала идеи французского абсолютизма и строила интриги.

- Австрийская военная машина действительно уже пребывала в глубоком упадке, сражение при Карансебеше стало лишь симптомом этого процесса. Оно достаточно известно в сети, но кто не в курсе – если вкратце, то австрийские войска, перепив в лагере алкоголя, вдруг решили, что атакованы турками, и устроили перестрелку друг с другом, а затем – паническое бегство с давкой, потерей артиллерии, рухнувшими в реку мостами, и т.д. Ирония ситуации заключалась в том, что турки не приложили к этому никаких усилий: их там попросту не было.

- Суровый реал – устраивать в открытом море полный разгром, с трофеями и потопленными кораблями, русский флот не мог как раз по этой причине. В большинстве сражений турки выгребали, несли потери, а затем удирали от русских кораблей, которые даже неповрежденные не могли догнать потрепанные турецкие, построенные по французским лекалам (а там скорость была едва ли не главным требованием).

- В условиях достаточно плотного заселения региона и предгорий подобная тактика действительно может несколько снизить темпы продвижения французских войск, тем более что у тех и так были проблемы со снабжением.

- Французы действительно предприняли действия в Лигурийском море в указанное время, но так как у англичан кораблей в Средиземном море почти не было, а Ушаков находился далеко, то Брюи не встретил особого сопротивления.

- Ненамеренно, но примерно в то же время получился тосканский аналог русской табакерки в висок.