Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой альт-исторический цикл про династию Медичи, и сегодня речь пойдет про правление сразу двух государей – Лоренцо I и Карло II. Рассказано будет про участие Тосканы в войне за испанское наследство, территориальную экспансию, очередные армейские реформы и то, как великое герцогство Тоскана станет королевством.

Содержание:

Великий герцог Лоренцо I

Среди многих слов, которыми можно было передать характер сына и наследника великого Козимо III, наиболее подходящим, вероятно, было слова «дуболом» или «солдафон». Несмотря на то, что отец пытался воспитать Лоренцо достойным наследником, умелым управленцем и просто всесторонне развитым человеком, мальчик проявил способности лишь в одном направлении – военном деле. Для Медичи это было достаточно нетипичное явление, так как даже полководцы из этой династии обычно были как минимум еще и покровителями искусств, в то время как принц посвятил себя целиком службе в армии. Решив, что ничего уже не изменить, Козимо III поручил его воспитание своему брату и успешному военачальнику, герцогу ди Пиза, а в качестве управленца для государства на будущее стал готовить своего младшего сына, Козимо, заодно приложив максимум усилий для укрепления дружбы между старшим и младшим. Впрочем, здесь особые усилия не требовались – Лоренцо и Козимо и без того были неразлучны, даже несмотря на различия в характерах и интересах, и до конца жизни сохранили верность и братскую дружбу. Только благодаря этому качество управления после смерти Козимо-отца не упало настолько, чтобы негативно сказаться на судьбе государства – Козимо-сын смог продолжить работу правительства в качестве президента, а великий герцог Лоренцо I тем временем смог с чистой совестью заняться походами и реформами армии. Сам Лоренцо был довольно простым в общении, бесхитростным, не любил лишние сложности в быту, и вообще предпочитал армейскую кухню и условия обитания – палатка в армейском лагере для него казалась удобнее самых уютных покоев. Как полководец он оказался достаточно способным, не лишенным воображения и организаторских талантов, за что даже был отмечен Евгением Савойским.

Супругой Лоренцо I была Ипполита Людовизи, представительница «черной знати» [1] из Центральной Италии, княгиня Пьомбино. Собственно, последнее и определило заключение брака с низкородной аристократкой наследника короны Тосканы – сам Козимо III настоял на этом. Таким образом, после смерти родителей Ипполиты, Тоскана получила бы в свои руки драгоценное Пьомбино. Княжество это было маленьким, и состояло из небольшого участка у берега со своей столицей, и острова Эльба. Однако ценность этой территории с экономической точки зрения была чрезвычайно велика – там находились единственные в Италии богатые железные рудники, с весьма высоким содержанием железа. Заполучив их в свои руки, Медичи смогли бы перейти на частичное или полное самообеспечение этим важным стратегическим сырьем, и получить немалые выгоды, помимо полной независимости по части производства оружия. Лоренцо и Ипполита унаследовали это княжество в 1701 году. Брак их был целиком политическим, и никакой любви между ними не случилось. Более того, Лоренцо не уважал свою простоватую и не самую красивую супругу, часто изменяя ей, а та предпочитала проводить время в делах двора и семьи. Супруги делили ложе лишь в начале их совместной жизни, и потому в браке родились лишь двое детей:

- Карло II (1684-1725), наследный принц. Женат на Элеоноре Луизе Гонзага.

- Лукреция (1685-1729), принцесса Тосканы. Замуж не вышла.

Судя по всему, особой плодовитостью великий герцог не отличался, так как от его многочисленных связей с другими женщинами не родилось ни одного бастарда. А связей этих было немало, причем Лоренцо был абсолютно неразборчив, и не видел разницы между герцогиней, крестьянкой или маркитанткой. Впрочем, есть причины считать, что рождение бастардов особо не афишировалось, так как уже после смерти великого герцога открылся факт его частых и обильных пожертвований в пользу детского дома во Флоренции, куда обычно приходили рожать бастардов любовницы тосканской аристократии. Однако точно определить наличие или отсутствие внебрачных детей у Лоренцо I так и не удалось.

Война за испанское наследство

Карта Северной Италии. Красным выделены Лукка и Мантуя, зеленым — важное в будущем герцогство Гвасталла.

С самого начала самостоятельного правления Лоренцо I пришлось решать архисложный вопрос с поддержкой Габсбургов или Бурбонов в споре за испанское наследство. Сам он хоть и не имел политических талантов, но прекрасно понимал то щекотливое положение, в котором оказалась Тоскана. Он даже всерьез стал рассматривать возможность сохранения нейтралитета, но его младший брат, герцог ди Ливорно, сразу же отбросил такую идею, ибо разделял мечту отца о единой Италии, и грядущий конфликт должен был стать большим шагом навстречу этой мечте. Решение требовалось принимать немедленно – но, к счастью, вскоре последовал ряд событий, которые облегчили выбор. Тосканские шпионы доставили во Флоренцию информацию о том, что французы уже обрабатывают герцога Савойи, обещая ему обширные территории в Италии, включая те, на которые претендовали тосканцы, а затем на похороны великого во всех смыслах Козимо III прибыл эрцгерцог Иосиф, наследник короны Австрии и империи. Прислан он был с вполне конкретной целью – провести прямые переговоры с новым правителем Тосканы о поддержке Габсбургов в грядущей войне. С ним во Флоренцию приехало и письмо от императора Леопольда I, в котором повторялись старые предложения Пьомбино, Мантуи и Лукки, дружба с Веной во все времена, и, что самое главное – предложение королевского титула после разрешения вопроса об испанском наследстве [2]. Этого хотел в свое время еще Козимо I, и Лоренцо не мог упустить подобной возможности. По совету герцога ди Ливорно был дан ответ, что еще ничего не решено, но через третьих лиц эрцгерцогу Иосифу дали понять, что условия весьма заманчивы, и тосканские симпатии целиком на стороне Габсбургов.

Карлос II Испанский умер в конце 1700 года, и уже в следующем году началась война за испанское наследство, которая станет самым масштабным военным конфликтом в Западной Европе 1-й половины XVIII века. Французы заранее заняли в Северной Италии выгодные позиции в испанском Миланском герцогстве, и для Габсбургов условия в начале войны были крайне невыгодными. Тосканцев французы считали «своими», и лишь ждали, когда они присоединяться к ним; на стороне Людовика XIV выступили также Мантуя и Савойя. Но братья Лоренцо и Козимо уже решили, чью сторону поддержать: в середине лета 1701 года, как следует подготовившись и разобравшись с унаследованным княжеством Пьомбино, ударили по французам во фланг и тыл. Мантуя неожиданно оказалась в осаде, абсолютно не готовая к ней, и спустя два месяца сдалась. Герцог Карл Фердинанд Гонзага был взят под домашний арест, а в герцогстве без всякого стеснения стала утверждаться тосканская администрация. В это же время в Лукку, оправдываясь тем, что там якобы были замечены французские агенты, подбивавшие ее на восстание против империи, были введены войска; город, несмотря на хорошую укрепленность, также сдался спустя месяц, и также был включен в Тоскану без лишних промедлений. Возмущения бывшей республиканской элиты остались неуслышанными в Вене – для Габсбургов куда важнее стало наличие сильного союзника в Северной Италии, а не сохранение законности и неприкосновенность мелких торговых республик, не имеющих никакого политического или военного веса. Основные же силы армии великого герцога, с самим Лоренцо I во главе, соединились с австрийской армией Евгения Савойского, и стремительно выдавливали из Италии французские войска. В кампании этого года тосканский правитель получил бесценный опыт командования значительными массами войск, и хорошо показал, действуя смело и инициативно. Неплохо показывали себя и тосканские солдаты, временами даже лучше, чем австрийские и французские полки.

Это оказалось не лишним, так как в 1703 году Евгения Савойского отозвали в Венгрию для подавления мятежа, и великому герцогу Лоренцо I была оказана честь взять на себя командование всеми союзными войсками. Силы его и французов были примерно равны, но ему противостоял многоопытный маршал Вандом, и события весны и лета этого года оказались жестоким испытанием для итальянского полководца. Несмотря на ряд поражений, Лоренцо сумел нанести французам значительный урон, из-за чего те были вынуждены остановить наступление на восток; на фоне этого герцог Савойи решил отпасть от союза с Людовиком XIV, и вместо закрепления на текущих позициях Вандому пришлось разоружать савойскую армию и занимать территорию герцогства своими войсками, которых и так не хватало после неудачной летней кампании. Лоренцо I же получил подкрепления, усилил давление на французов, и постепенно стал освобождать территорию Савойи от их присутствия. Кампания 1703 года, несмотря на потери и поражения, в целом оказалась выиграна, и в дальнейшем тосканцы и имперцы действовали с переменным успехом вплоть до самой важной баталии этого театра военных действий, случившейся при Турине в 1706 году. Там войска Евгения Савойского и Лоренцо Тосканского разбили французскую армию Филиппа II Орлеанского, и в дальнейшем, несмотря на достаточно медленное развитие событий, превосходство в Италии сохранялось за Габсбургами и их союзниками. Император, видя ценность тосканцев и их рвение, высоко оценил вклад великого герцогства в войну, и уже в 1708 году официально подтвердил присоединение Пьомбино, Мантуи и Лукки к Тоскане [3].

Но война закончилась лишь в 1714 году. К тому моменту тосканские войска успели поучаствовать в короткой экспедиции имперских войск в Рим в 1709 году, вслед за чем отношения Папы Римского с Веной и Флоренцией окончательно испортились, а тосканцы еще больше укрепили свои связи с австрийцами. Великий герцог Лоренцо I после этого покинул свои войска, оставив их на надежных полководцев, так как состояние здоровья уже не позволяло участвовать в походах. Несмотря на то, что в войне формально победила Франция, усадив Фелипе V на трон Испании, Тоскана сохранила за собой все свои завоевания, и значительно подняла свой военный престиж. После сражений в Ломбардии, Пьемонте и Савойе уже никто не сомневался в том, что итальянцы под началом Медичи – это совершенно другие итальянцы, гораздо более способные, умелые и сильные. По уровню боеспособности тосканцев признали ровней австрийцам и французам. Связи Медичи с Францией и Бурбонами значительно ослабли, а с Габсбургами – наоборот, усилились, но теперь это уже были отношения не сюзерена и вассала, а старшего и младшего партнеров. Император дал ясно понять, что в будущем с его стороны возможны и иные уступки в Италии в пользу Тосканы, если только та сохранит свою лояльность. Причина была простой до невозможности – в этом регионе надежных, по-настоящему сильных союзников у Габсбургов после войны по сути не осталось, а главный противник, Франция, никуда не делся. Тоскана сделала верный выбор, и получила в обмен на значительные усилия большой приз.

Реформы армии

Покинув расположение войск в 1709 году, великий герцог Лоренцо I не бросил заниматься военным делом. Он уже получил солидный практический опыт ведения войны, опробовал несколько собственных тактических и стратегических идей, и сразу же по прибытию во Флоренцию заговорил о реформах. Это звучало удивительно, ибо тосканцы неплохо показывали себя на полях сражений, но Лоренцо, уже прозванный Воителем, хотел для своего государства лучшей армии в Европе. Пока шла война, возможности реформирования были ограничены, потому пришлось заниматься более теорией и составлять планы по модернизации на будущее. Весь остаток своей жизни герцог посвятил его выработке, экспериментам и пробам, теоретическим прикидкам и практическим испытаниям, для чего даже использовались роты милиции, созываемые по высочайшему требованию. Постепенно, шаг за шагом он формировал у себя в уме облик совершенно новой армии, которая должна была стать самой сильной в Италии, и в перспективе превзойти по боеспособности даже «грандов» в лице Франции и Австрии [4].

Одним из важнейших изменений оказалось изменение организации войск и службы. Роты каждого рода войск отныне имели единый штат – в пехоте 128 человек, в кавалерии – 108. Пехотный полк состоял из 3 батальонов по 4 роты, кавалерийский – из 5 эскадронов по 2 роты. Численность пехотного полка со вспомогательным личным составом таким образом достигала 1800 человек, кавалерийского – 1200. Количество рот в батальоне выбиралось не случайно – четвертичная система для по мнению Лоренцо I была наиболее универсальной, как и двоичная для кавалерии. Войска таким образом могли легко перестраиваться, что было особенно важно для пехоты, которая в случае атаки вражеской конницы должна была быстро сформировать батальонное каре. Упоры в боевой подготовке были изменены – кавалерия отныне гораздо больше времени проводила в седле в мирное время, учась навыкам обращения с лошадьми и готовясь к конным атакам холодным оружием. В дополнение к драгунам все же создавались полки кирасир – правда, пока лишь два, но их создание и без того должно было влететь казне в копеечку. Аналогичный упор на холодное оружие был сделан для пехоты, правда, со своей поправкой – штыковая атака признавалась допустимой лишь в определенных условиях, и ее следовало подготовить несколькими залпами ружей по шведской системе (т.е., по мере сближения с линией противника, последний залп – практически в упор). Тем не менее, стрельбе все равно уделялось достаточно много времени, и она считалась основным способом ведения боя. Пересмотрена была сама организация службы, в первую очередь – милиции. Списки боеспособного мужского населения сохранялись, и по ним поданных великого герцога могли призвать в регулярные полки, причем наборы проводились раз в год, хоть и отличались по масштабам. Милиция отныне была больше вовлечена в боевую подготовку – раз в месяц местные роты милиции должны были проходить учения, дабы сохранять минимально необходимый уровень боеспособности. При этом в милицию и регулярные полки записывались далеко не все, а только лишь лучшие из «списочных» людей. Условий исключения из главного списка военнообязанных была масса, что снижало военную нагрузку на население, но сами списки вместе со всем остальным заметно повышали военный потенциал Тосканы.

Впервые на серьезном уровне был поставлен вопрос о централизованной системе подготовки офицерских кадров – во Флоренции и Болонье были созданы специальные школы, которые позднее будут преобразованы в академии. Для повышения в звании создавалась система экзаменов – нерадивый или неспособный офицер не мог получить повышение, не сдав их. При этом сам офицерский корпус основывался на достаточно либеральных принципах – туда мог попасть и дворянин, и патриций, и сын ремесленника или крестьянина, требовалось лишь проявить себя и получить соответствующее образование. Схожая реформа была проведена для флота, а офицерская школа появилась в Ливорно. После опыта ведения войны с участием многих стран Лоренцо I также озадачился изменением цвета униформы своей армии – красно-белых солдат на полях сражений более чем хватало, что порой вносило путаницу в командование. Своя униформа была бы не лишней и для милиции. После долгих размышлений было решено сделать основной цветовой схемой регулярных полков зелено-бело-красную, единую для всех полков, без полковых отличий [5]. Такая форма в Западной Европе более не встречалась. Для милиции решено было оставить униформу серого цвета из обычной ткани без красителей, что позволяло снизить ее стоимость до минимальной.

Изменения ожидали и артиллерию. Она показала себя весьма неудовлетворительно даже в сравнении с австрийской и французской, из-за чего зачастую тосканской пехоте и кавалерии приходилось сражаться самим. Лоренцо I счел это недопустимым, и потому артиллерия была преобразована практически полностью. Полковая артиллерия была усилена, полевая сводилась в один большой артиллерийский полк. Линейка калибров орудий максимально сокращалась, лафеты облегчались для повышения мобильности, появились «короткие» и «длинные» гаубицы – правда, и те, и другие показали себя достаточно посредственно. Во Флоренции была создана отдельная инженерно-артиллерийская школа – во многом эти две специальности совпадали, и потому решено было не разделять их в процессе подготовки. Инженерную службу Лоренцо вообще считал крайне важной, так как она помогала и в атаке, и в защите. Небольшие инженерные команды приписывались к каждому пехотному полку, а также формировали несколько отдельных инженерных рот, которые должны были отвечать за ведение осад и укрепление собственных крепостей.

Еще одним новшеством оказалась гвардия. До того все гвардейские части в Тоскане сводились к наемникам-телохранителям Медичи, численностью чуть более сотни. По плану Лоренцо в распоряжении тосканцев должна была появиться полноценная гвардия, разделенная по французскому образцу на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя, охранявшая членов династии Медичи в общем и Палаццо Питти в частности, формировала один батальон (4 роты), и по древнеримской традиции именовалась преторианской. Ее солдаты были одновременно и стражей, и конным эскортом, имели отличимую униформу старой расцветки (красно-белой) и высокий статус при повышенной ответственности и расширенных обязанностях. Внешняя гвардия была представлена двумя пехотными полками. Попадали в них обычно самые физически крепкие рекруты, или же ветераны, проявившие себя в бою – жалование для гвардейцев было выше, чем в регулярных полках. Помимо этого, в армии Тосканы должны были числится 1 полугвардейский полк морской пехоты, 16 пехотных полков, 6 драгунских, 2 кирасирских, 1 артиллерийский, плюс вспомогательные части и отдельные роты милиции, которые или созывались по требованию, или в военное время формировали гарнизоны. Всего армия Тосканы после этой реформы должна была насчитывать около 45 тысяч человек, плюс около 20 тысяч милиции первой очереди. Для государства с населением, давно перемахнувшим за 2 миллиона человек, такая численность армии была средней, и не слишком обременяла казну и население, а снабжение ее всем необходимым не представляло больших проблем для уже существующей системы логистики.

Однако большая часть из этих реформ была проведена уже при наследнике Лоренцо I. Как и многие его предки, он страдал от ряда хронических заболеваний – в первую очередь артрита, который в конце войны за испанское наследство вынудил великого герцога покинуть свои войска и отправиться во Флоренцию. Болезнь быстро развивалась, начался острый артроз, к этому добавилась еще и простуда, переросшая в воспаление легких. В конце концов, в 1714 году, вскоре после окончания войны, занявшей практически все его правления, великий герцог Лоренцо I скончался в Палаццо Питти. К тому моменту он уже целиком отошел от дел, и управлением государства занимались брат Козимо и старший сын, ставший великим герцогом Карло II.

Король Карло II

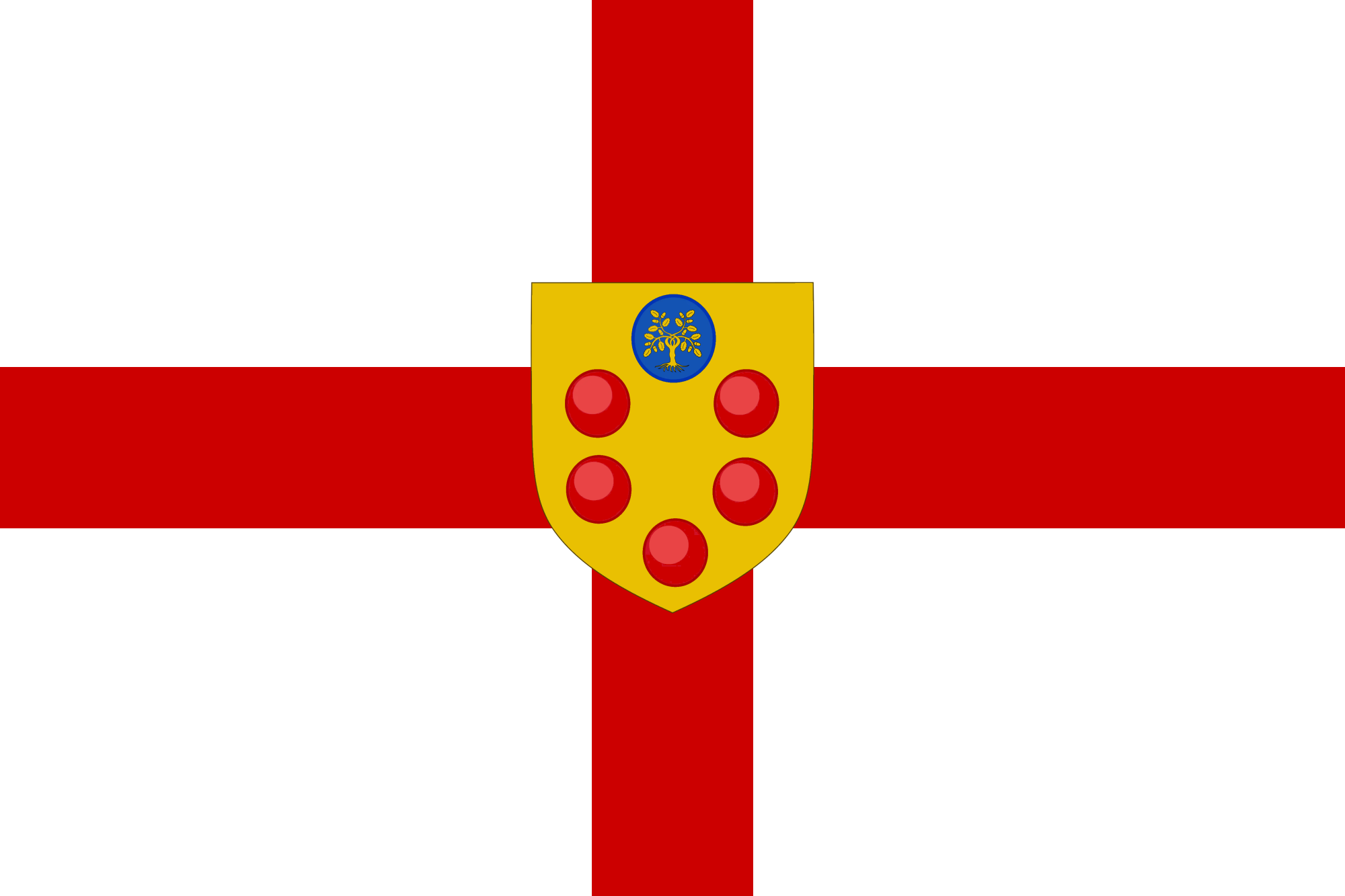

Сын Лоренцо I Воителя во многом пошел в своего отца, будучи не умным, и не глупым, имея таланты в некоторых сферах, и являясь полной бездарью в других. При нем власть в стране фактически принадлежала все тому же Козимо, герцогу ди Ливорно, а монарх тем временем занимался своими делами. Главным талантом Карло II была его тяга к искусству, и достаточно утонченный художественный вкус. При нем Флоренция, бывшая некогда колыбелью Возрождения, стала одним из главных европейских центров Просвещения. Сюда съезжались люди творческие, здесь писались картины, ваялись скульптуры, развивалась поэзия и проза. В залах Палаццо Питти постоянно звучала музыка, как хорошо проверенная старая, так и новая. Пользовались уважением и различного рода мыслители – в салонах и при дворе обсуждалось будущее экономики, общества, человечества, монархии. Все это курировал, и ко всему прикладывал руку Карло II. При этом его двор умудрялся сохранять баланс во всем – здесь не было казарменной строгости прусского двора, как и откровенно пошлых и расточительных нравов двора французского. Покровительствуя искусствам, Карло II был удивительно экономным, и при нем финансы страны, расстроенные войной за испанское наследство, были приведены в порядок. В наследство потомкам, помимо денег, ему суждено будет оставить также армию, преобразованную по плану Лоренцо I. Однако самым главным его наследством был статус короля – император Карл VI сдержал обещание, данное еще его дедом, и в 1714 году Карло II был коронован как король Тосканы. Титул великого герцога сохранялся, но отныне так именовался наследник престола.

Супругой Карло II была Элеонора Луиза Гонзага. Происходила она из бедного герцогства Гвасталла, которое можно было с легкостью потерять на карте Северной Италии, но в перспективе могла стать наследницей этой земли, чем и решил воспользоваться герцог ди Ливорно в 1701 году, заключив ее брак с со своим старшим племянником. По причине начавшейся войны переговоры проходили быстро, и условием брака была защита Гвасталлы от французов. Договор о браке был заключен, оставалось лишь договориться о приданном – но это требовало присутствия члена династии Медичи, а все они были заняты. В результате Карло сам поехал в Гвасталлу договариваться о приданном своей невесты, и Элеонора Луиза тут же покорила его. Пикантности моменту добавляло то, что он поначалу не знал, кто она такая, проникся симпатией к ее внешности и уму, а когда узнал, что это его невеста, то во всеуслышание произнес свою фразу, ставшую затем знаменитой во всей Италии: «К черту деньги, ведите священника!». Брак этот, спланированный сугубо политически, оказался на деле целиком счастливым – супруги любили друг друга, Элеонора Луиза делила с мужем все увлечения и те немногие государственные дела, за которые брался Карло II, была хорошей матерью и верной «боевой подругой» в придворных интригах. Для достаточно эмоционального короля Тосканы это оказалось куда более ценным приобретением, чем герцогство Гвасталла. Впрочем, само герцогство Медичи все же унаследуют, но лишь в 1746 году, когда умрет последний представитель правящей династии, и императрица передаст герцогство в распоряжение короля Тосканы.

В браке у Элеоноры Луизы и Карло II родились 8 детей, но лишь 3 из них дожили до совершеннолетия.

- Карло Витторио (1705-1774), великий герцог. С детства сильно отличался от своих сверстников. Женат на Марии Анне Австрийской, младшей сестре императрицы Марии Терезии.

- Джулио (1708-1759), герцог ди Урбино. Женат на Марии Терезе Чибо-Маласпина, наследнице небольшого герцогства Масса и Каррара. Оставил потомство.

- Анна Виттория (1712-1756), принцесса. Вышла замуж за Карла Александра Лотарингского, потомства не оставила.

«Темной стороной» личной жизни Карло II были его отношения со своей родной сестрой, Лукрецией. С ранних лет они дружили, были неразлучны, и вообще плохо представляли себе раздельную жизнь. Лукреция систематически отказывалась от браков с иностранными принцами, желая остаться во Флоренции, а потом отклонила и несколько предложений от местных аристократов. Ходили слухи о том, что их отношения заходят куда дальше отношений брата и сестры, что они являются любовниками, и что принцесса даже несколько раз была беременна от своего брата, но каждый раз дело заканчивалось ранним выкидышем. Конкретных подтверждений тому нет, но Лукреция так и не покинула своего брата, постоянно оставаясь рядом, даже после его брака с Элеонорой Гонзагой. Королева, судя по всему, ничуть не ревновала мужа к его сестре, и они везде стали появляться втроем. Лукреция и Элеонора вместе ухаживали за Карло, когда тот в начале 1720-х начал страдать от семейной болезни, артрита, и делили горе по мере того, как здоровье короля ухудшалось, и он стал испытывать постоянные боли. В конце концов, согласно популярной в Италии версии, сестра сжалилась над страдающим братом, который круглыми сутками корчился от боли, и дала ему быстродействующий яд, поспособствовав его скорой смерти. Как бы то ни было, но Карло II, первый король Тосканы, умер в 1725 году, в возрасте 39 лет. Элеонора и Лукреция и дальше продолжали дружить, но на последнюю смерть брата оказала разрушительное влияние. Быстро угасая, она умерла в 1729 году, спустя 4 года после смерти Карло. Элеонора Луиза Гонзага проживет долгую жизнь, умерев лишь в 1756 году, в возрасте 70 лет, а до того уверенно продолжая дело своего супруга по покровительству искусствам.

Королевство Тоскана

Пока Карло II занимался культурной деятельностью и становился самым настоящим просвещенным абсолютистом, его дядя, герцог Козимо ди Ливорно, продолжал управлять государством и проводить важные реформы. Конечно, до масштаба преобразований времен Козимо III дело так и не дошло, ведь система уже была создана, но она все равно требовала развития, и королевский дядя с этим неплохо справлялся. Так, в частности, он довел до конца образовательную реформу своего отца, и отделил систему тосканского образования от церкви, оставив за священнослужителями лишь богословие. Это благотворным образом сказалось на развитии науки, но вот отношения с Римом, и без того плохие, стали еще хуже. Помимо высшего образования, стало развиваться и начальное, предназначенное для широких масс населения – правда, пока еще в небольших масштабах. В первую очередь это распространилось на различные сиротские приюты, при которых были созданы школы, и дети, лишившиеся родителей, фактически получали билет на лучшую жизнь, чем их более счастливые сверстники, чьи родители не спешили умирать. Строились школы для бедняков в городах и селах, но в основном за счет пожертвований и меценатства [6]. Важным новшеством оказалось создание бюджетных мест в ВУЗах для неимущих слоев населения – это расширило возможности талантливым простолюдинам попасть на государственную службу и повысить свой социальный статус, но пока что масштабы всего этого оставались незначительны. В общеобразовательных целях герцог ди Ливорно также ввел в практику Гран-Туры для выпускников ВУЗов, но в первую очередь – членов королевской династии. Целью этого было знакомство молодых людей с Европой и ее реалиями, осознание мира вокруг, и самое главное – Италии. Обязательными для посещения странами были Неаполь, Сицилия, Сардания-Пьемонт, Венеция, поощрялось знакомство с местными законами и культурой. Это достаточно быстро позволило осознать представителям Медичи то, что разные части Италии заметно отличаются, и объединить их вместе будет не так просто – но, одновременно стало понятно, что при всех отличиях разные регионы Италии действительно были культурно близкими, и рано или поздно должны были объединиться [7].

Значительные успехи были достигнуты в области экономики. В 1721 году Флорентийский банк стал печатать бумажные деньги, гораздо более удобные в обращении, чем монеты. Банкноты различных номиналов печатались для замещения использования в обиходе флоринов. Это стало возможным в том числе благодаря росту могущества банка – чиновничий аппарат, сформированный при Козимо III, дошел до той стадии, что сам воспроизводил себя, и сохранял достаточную эффективность работы банка даже по прошествии значительного времени. Вложения банка и государственной казны в промышленность продолжались, но в Тоскане в городах уже и без того хватало мануфактур, к которым требовалось много рабочей силы. Герцог ди Ливорно, заручившись поддержкой руководства Флорентийского банка, приступил к следующей стадии экономической экспансии, вкладывая средства в развитие мануфактур в других регионах Италии, где их не было или не хватало, зато была потенциальная рабочая сила. В первую очередь это касалось Неаполя и Сицилии, которые были достаточно бедными, но густонаселенными регионами, и которыми после 1714 года владели Габсбурги, не имевшие ничего против Флорентийского банка. Появились мануфактуры также в Сардинии-Пьемонте, Ломбардии, Модене, удалось добиться разрешения на вложение средств в Парме, которую фактически контролировали испанцы [8]. Не забывали в Тоскане и про развитие торговли. Генуя, распрощавшись с самостоятельной политикой и амбициями, стала своеобразным торговым придатком государства Медичи, обеспечивая нужды купцов кораблями и экипажами. Да и само генуэзское купечество явно переживало подъем, войдя в долю с оборота сырья и готовой продукции между Тосканой и миром. Идея Козимо III о превращении его страны в мастерскую Европы воплощалась в жизнь, и это приносило его потомкам весьма немалые доходы.

При Карло II окончательный вид приобрела тосканская система орденов как государственных наград. Первый и единственный духовно-рыцарский орден в стране, основанный еще Козимо I, Санто-Стефано (Святого Стефана Великомученика), был преобразован в целиком светский, и отныне являлся династической наградой Медичи и высшей наградой Тосканы. Отдельно создавались высший военный орден Сан-Джорджио (Святого Георгия Победоносца), высший гражданский Джованни Баттисты (Иоанна Крестителя), и специальный женский орден Королевы Элеоноры для женщин. Великими магистрами всех этих орденов выступали короли, за исключением ордена Королевы Элеоноры – его всегда должна была возглавлять женщина, обычно королева, но при отсутствии оной допускалась передача поста старшей сестре или дочери текущего монарха. Создание этих орденов происходило в рамках всеобщей европейской тенденции того времени, хотя тосканцы умудрились здесь стать одними из первых. Это оказалось возможным благодаря личному интересу Карло II – он испытывал тягу к подобным вещам, и лично составлял эскизы всех орденов, настаивая на их скорейшем утверждении. Отдельно планировалось создать также ряд других знаков отличия, но их проработка заняла слишком много времени, а после того, как Карло II слег, прекратился и процесс работы над ними, в результате чего три новых ордена вместе с одним старым оказались к 1725 году единственными, официально принятыми в Тоскане.

Вторая Морейская война

Карло II искренне считал, что в прямых интересах Тосканы развиваться мирно, без затратных конфликтов. У него перед глазами был пример войны за испанское наследство, из-за которой казна государства в значительной мере обеднела. Тем не менее, у Тосканы был ряд обязательств и интересов, которые уже в 1715 году привели ее к вступлению в новую войну, на сей раз – с Османской империей, в качестве союзника Венеции. Вторая Морейская война стала первой действительно большой пробой тосканского флота, так как значительная часть военных действий шла именно на море. Карло II согласился на эту войну лишь из-за того, что турки перспективе могли угрожать Италии, и ослабляли ценного торгового партнера – Венецию. Кроме того, Медичи продолжали оставаться ревностными христианами, и война против мусульман для них считалась если не обязательной, то вполне оправданной. Надеялись во Флоренции таким образом и улучшить отношения с Римом, который всегда приветствовал войны с Османской империей. Однако на деле результаты от этой войны оказались далеки от ожиданий.

Уже в 1715 году в Палаццо Питти стали прибывать донесения от генералов и адмиралов о плачевном состоянии военного дела венецианцев. Их армия и флот находились в глубоком упадке; моральный дух был крайне низок на всех уровнях, и коменданты крепостей близ турецких территорий готовы были при малейшей опасности сдавать их, будучи уверенными в отсутствии наказаний за это в Венеции, где у них имелись связи. Армия, набираемая из наемников, была явно устаревшей организации, а ее офицеры и командиры значительно уступали в опыте и навыках тосканцам. Немногим лучше обстояли дела с флотом – хорошо построенными кораблями управляли посредственные капитаны и неподготовленные команды. В результате всего этого тосканцы оказались самой боеспособной частью союзных армии и флота, да вдобавок им пришлось приложить значительные усилия для увеличения численности своего флота – дошло даже до покупки кораблей в Испании и Генуе, благодаря чему удалось довести численность флота до 3 линейных кораблей, 12 галиотов, 7 шебек и 24 галер. По настоянию тосканцев, командование союзным флотом было поручено венецианскому адмиралу Андреа Пизани, единственному из флотоводцев республики, который хорошо зарекомендовал себя в прошлом, и вообще выглядел компетентным человеком. Помощь ему оказывал тосканский адмирал, Джованни ди Сиена, представитель побочной ветви династии Медичи, считавшийся лучшим моряком в Тоскане. Как пошутил сам Джованни, покидая родные берега, «остается уповать лишь на бога, так как на союзников надеяться нельзя».

Пизани и ди Сиена, подзадоривая друг друга, сразу же двинули наличный флот – всего около 60 кораблей – к Морее, надеясь перехватить турецкие корабли на подходе. План удался – у Лепанто (Навпакта), там же, где был разбит турецкий флот в 1571 году, в Коринфском заливе был заблокирован турецкий флот, равный по численности итальянскому. При этом у итальянцев было полное превосходство в тяжелых артиллерийских кораблях, и когда задул благоприятный ветер, решено было атаковать. Вторая битва при Лепанто обернулась новым разгромом турецкого флота, при относительно небольших потерях христиан [9]. Главный вклад в победу сделали тосканские линейные корабли, поддержанные гребными судами – их тяжелая артиллерия без особого труда крушила турецкие галиоты и галеры, а высокий борт не позволял туркам просто так брать их на абордаж. Однако на суше дела складывались неблагоприятно – лишь в Далмации удалось отразить турецкое наступление, а вот крепости в Морее и других удаленных территориях, как и следовало ожидать, быстро сдавались на милость турецкого султана. В 1716 году Пизани и ди Сиене пришлось повторить свою тактику использования тяжелых артиллерийских кораблей при поддержке гребных, сражаясь при Корфу, и вновь была достигнута победа, благодаря которой осада острова была снята. На суше в войну вступила Австрия, которая быстрыми темпами стала громить врага, и в 1717 году, воодушевившись былыми успехами на море, венецианцы разделили свой флот, и часть его под началом Лодовико Фланджини отправилась к Дарданеллам, где потерпела поражение от турок близ острова Имброс, при этом сам Фаланджини погиб. И опять лишь наличие тосканских кораблей и небольшого венецианского отряда под началом Андреа Пизани спасло положение – продвигаясь на соединение с Фланджини, союзники встретили турок у Матапана, и в ходе продолжительного сражения при численном превосходстве противника разбили его. Крупные успехи на море оказались единственными для Венеции в этой войне.

Война закончилась в 1718 году, после выхода из нее Австрии. Венеция не могла дальше продолжать борьбу на суше, да и на море после потери значительной части флота у Имброса надежда оставалась лишь на тосканцев. На мирных переговорах турки заняли высокомерную позицию, и фактически свели на нет все успехи христиан. Венецианцам пришлось отдать все свои владения в Морее, сохранив только Превезу, а тосканцы добились для себя торгового договора, выгодного обеим сторонам, и ограниченного открытия доступа к владениям Османской империи Флорентийского банка. Несмотря на столь скромные результаты, война принесла Тоскане большую пользу в том плане, что ее военный флот, создаваемый многими поколениями правителей, наконец-то прошел испытание огнем и водой, и прошел его успешно. Несмотря на ряд выявленных проблем, стало ясно, что военно-морское первенство среди государств Италии окончательно перешло к государству Медичи, и что ее флот отныне является главной силой в Центральном Средиземноморье. Победы над турками значительно подняли престиж государства и тосканских моряков, и отныне их стали считать ровней другим морским державам. Показательной оказалась судьба Андреа Пизани – в Венеции его попытались привлечь к ответственности за поражение при Имбросе, хотя его там даже не было, в результате чего он был вынужден бежать во Флоренцию, опасаясь смертной казни. Это бегство стало одним из первых в истории Италии XVIII века, когда лучшие умы и таланты различных частей региона, гонимые на родине, не признанные своим правительством, искали убежища и признания под началом Медичи – и находили и то, и другое. Оставаясь де-юре лишь Королевством Тосканой, государство стало концентрировать в себе весь интеллектуальный потенциал Италии, предвещая будущее объединение страны под началом флорентийской династии банкиров и политиков.

Примечания

- «Черная знать» — представители мелких дворянских династий из Италии, которые вышли из самых низов и стали правителями крошечных княжеств и герцогств. Ровней аристократам уровня Медичи или д’Эсте они не признавались, но и изгоями не считались. Практически вся «черная знать» к концу XVIII века стала или вассалами крупных государств (Папа, Неаполь, Тоскана), или попросту лишилась владений.

- Императоры Священной Римской империи со времен Средневековья могли даровать титулы королей своим вассалам или другим христианским монархам более низкого ранга, хотя редко практиковали это, не желая из-за этого лишний раз портить отношения с Римом.

- В реальности ход военных действий в Северной Италии для Габсбургов шел менее успешно, и Савойя целиком была освобождена позднее.

- Художественный прием, и не более чем декларация высокой цели, путь к которой не менее важен, чем достижение. Но, с другой стороны, французская армия после смерти Людовика XIV фактически застыла в развитии, и уже к Семилетней войне начала расклеиваться, да и австрийская в общем-то не славилась своими выдающимися военными способностями, а во 2-й половине XVIII веке и вовсе опустилась на достаточно низкий уровень, пока ею не занялся Карл Тешинский. Так что, при серьезном подходе к своему воинству любое итальянское государство может обзавестись очень «злой» армией, и превзойти по уровню боеспособности французов и австрийцев, что вовсе не будет означать появление лучшей армии в Европе – до пруссаков и Наполеона в любом случае будет еще далеко.

- Фактически цветовая схема Итальянского королевства времен Наполеона.

- В реальной Тоскане различных меценатов и благотворительных организаций было много, и за счет их деятельности можно значительно развить государство, как это сделали Габсбурги.

- Полезное осознание на будущее, когда придется всю эту совокупность абсолютно разных социально-политических систем собирать в одну.

- Таким образом экономическая интеграция и развитие Италии вне Тосканы начинается еще до Рисорджименто.

- Учитывая, что флот Тосканы постепенно развивается уже в течении почти 200 лет (с середины XVI века), то достаточно высокий профессиональный уровень и боевой потенциал его являются вполне естественными.