Эрзац-самоходка из эрзац-тягача

Содержание:

Операция «Барбаросса» стала нелёгким испытанием для вермахта, который на Восточном фронте столкнулся с неприятными неожиданностями. Одной из них было значительное количество советских танков с противоснарядным бронированием (Т-34 и КВ), против которых штатные 37-мм противотанковые пушки оказались малоэффективны. Ещё одним сюрпризом стало низкое качество дорог, с наступлением осенней распутицы превратившихся в серьёзное препятствие для автотранспорта и даже полугусеничных тягачей. Первую проблему попытались решить внедрением в войска 75-мм противотанковой пушки Pak 40, вторую — созданием «восточного» транспортёра-тягача RSO. Путём соединения этих двух изделий в 1943 году был создан эрзац-истребитель танков.

Образцом для подражания конструкторам фирмы «Штайр» послужили советские гусеничные транспортные трактора СТЗ-5, во множестве захваченные вермахтом летом 1941 года. Не слишком быстроходные, но простые и неприхотливые, они обладали феноменальной проходимостью. Компоновка с расположением кабины над двигателем позволила при небольшой длине машины организовать грузовую платформу. СТЗ-5 мог буксировать прицепы массой до 4,5 т и перевозить «на спине» ещё полторы тонны груза. Немецкий вариант тягача, получивший название RSO (Raupenschlepper Ost — гусеничный тягач «Восток»), создавался с применением узлов полуторатонного грузовика «Штайр» 1500А, но при этом был полностью гусеничным.

Уже в 1942 году RSO запустили в серийное производство. Простая до примитивности конструкция RSO делала его недорогим и пригодным для массового выпуска: до конца войны на четырёх заводах изготовили свыше 28 000 единиц. Гусеничная ходовая часть с большим клиренсом позволяли RSO весьма успешно справляться с таким неприятным явлением, как распутица. Хотя скорость тягача без прицепа не превышала 25 км/ч, на дорогах Восточного фронта этот показатель был третьестепенным после проходимости и ремонтопригодности. А с этими параметрами у RSO было всё в порядке.

Эрзац-самоходка

Тягач RSO рассматривался прежде всего как транспортная машина, но в 1943 году начались проработки по превращению его в самоходную артиллерийскую установку путём монтажа противотанкового или зенитного вооружения. Нельзя сказать, что в то время вермахт испытывал острую нужду в истребителях танков: к 1943 году на смену машинам первого поколения, вооружённым 47-мм пушками, уже пришли самоходки «Мардер» нескольких модификаций, различавшихся шасси и вооружением (76,2-мм переделки трофейных советских орудий или 75-мм орудия Pak 40). Тем не менее перспектива получить дешёвый высокопроходимый истребитель танков, предназначенный для пехотных частей, выглядела весьма заманчиво, ведь полуторатонную пушку Pak 40 было затруднительно перемещать на поле боя силами расчёта. К тому же буксируемая артиллерия несла большие потери во время отступлений: далеко не всегда противотанкисты успевали подогнать тягачи, чтобы отвести свои орудия.

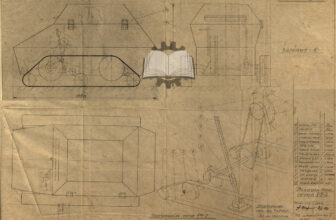

Разработка противотанковой САУ на базе тягача RSO началась летом 1943 года. Концептуально она была ближе не к классическим истребителям танков, а к «носителям оружия» (Waffenträger) — самоходкам с минимальной бронезащитой. Ещё одним характерным отличием от «Мардеров» являлся большой диапазон углов горизонтальной наводки. Орудийная установка Pak 40/4, предназначенная для монтажа на шасси RSO, обеспечивала круговой обстрел. Для сравнения укажем, что применённая на истребителе танков «Мардер II» орудийная установка Pak 40/2 имела угол горизонтальной наводки всего 57°.

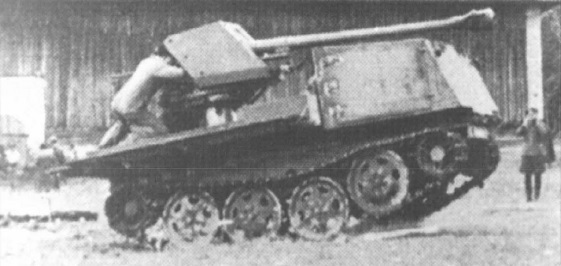

Один из ранних прототипов САУ с полностью закрытой кабиной. (Kwok P., Duske H.F. 7,5 cm Pak 40/4 auf gep. Sebstfahrlafette Raupenschlepper Ost (RSO). — Nuts & Bolts, vol. 09, 1998)

Первые прототипы противотанковой САУ на базе тягача RSO имели полностью бронированную двухместную кабину, за которой на грузовой платформе монтировалась установка Pak 40/4. Единственной защитой для расчёта пушки служил штатный орудийный щит. В такой конфигурации самоходка лишилась одного из основных своих преимуществ — малой высоты линии огня. Это затрудняло маскировку и делало машину неустойчивой при стрельбе на углах горизонтальной наводки, значительно отличающихся от диаметральной плоскости. Демонстрация прототипа высшим военным чинам прошла неудачно, конструкторы получили указание переделать САУ и справились с этим заданием к августу 1943 года.

Прототип V4 в боевом положении (tanks-encyclopedia.com)

Прототип V4 в походном положении (tanks-encyclopedia.com)

В новом исполнении самоходка получила бронированную кабину уменьшенной высоты, прикрывавшую двигатель, но лишь частично защищавшую механика-водителя. Толщина брони не превышала 10 мм. Высота основания установки Pak 40/4 также была уменьшена. Грузовая платформа сохраняла штатные деревянные борта, на огневой позиции откидывавшиеся в горизонтальное положение. В походном положении грузовая платформа полностью закрывалась брезентовым тентом, образовывавшим также козырёк над рабочим местом механика-водителя. Прототип такой САУ обозначался V4, что позволяет предположить наличие трёх прототипов в предыдущем исполнении (с полностью бронированной кабиной), но документально этот факт не подтверждён.

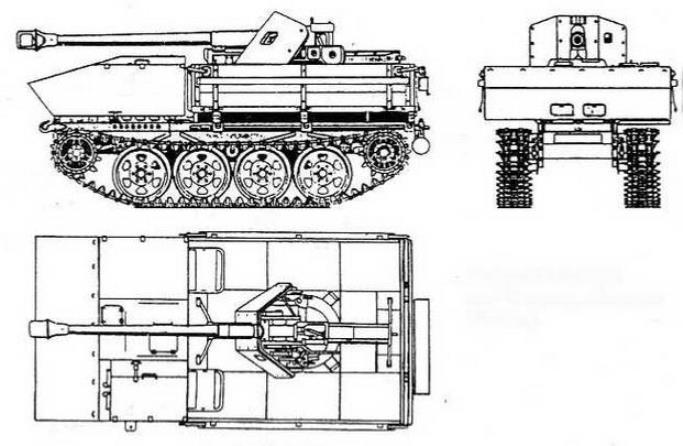

Проекции САУ 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf). (Барятинский М. Бронетанковая техника Германии 1939–1945. Часть 2)

Самоходка получила название 7,5 cm Pak 40/4 auf gep. Sebstfahrlafette Raupenschlepper Ost (7,5-см противотанковое орудие 40/4 на бронированном самоходном лафете гусеничного тягача «Восток»), сокращённо — 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf). Экипаж машины состоял из четырёх человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего. Углы вертикальной наводки орудия составляли от −5º до +22º, горизонтальной — 360°. Боекомплект состоял из 28 унитарных выстрелов, уложенных в семь ящиков под полом платформы (по четыре выстрела). Орудие вело огонь теми же снарядами, что и буксируемая пушка Pak 40:

- SprGr — осколочный снаряд массой 5,74 кг. Начальная скорость снаряда — 550 м/с;

- PzGr 39 — бронебойный трассирующий снаряд массой 6,8 кг. Начальная скорость — 790 м/с, бронепробиваемость — 132 мм на дистанции 500 м, и 116 — на 1000 м;

- PzGr 40 — бронебойный подкалиберный снаряд массой 4,1 кг с сердечником из вольфрама. Начальная скорость — 990 м/с, бронепробиваемость — 154 мм на дистанции 500 м, и 133 мм — на 1000 м;

- HL.Gr — кумулятивный снаряд массой 4,6 кг. Применялся для поражения бронированных целей на дистанциях до 600 м.

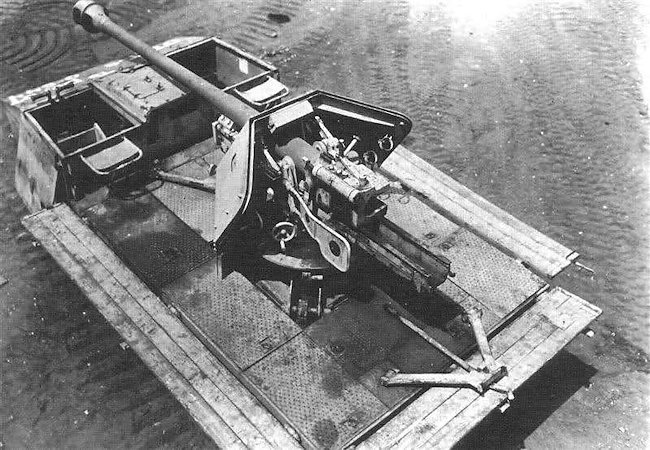

САУ в боевом положении, вид сверху (tanks-encyclopedia.com)

Производство и служба

В сентябре 1943 года фирма «Штейр» начала производство партии из 50 самоходок, предназначавшейся для войсковых испытаний в группе армий «Юг». 1 октября машину показали Гитлеру (к тому времени были готовы лишь три самоходки). Простая и дешёвая боевая машина, вооружённая мощным орудием, произвела на фюрера благоприятное впечатление. По его указанию был разработан план массового производства 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf), предусматривавший наращивание ежемесячного выпуска с 60 САУ в марте 1944 года до 400 в июле. Однако, пока готовилось полномасштабное производство, с фронта начали поступать совсем не радужные отклики о новой САУ. В итоге выпустили менее сотни машин (есть данные о 60, 83 и 89 единицах).

Заводские испытания самоходок из первой партии проходили в декабре 1943 года, а в конце января следующего года начались поставки на фронт. Одной из первых эти машины получила 1-я лыжная бригада, весной 1944 года развёрнутая в 1-ю лыжную дивизию. Соединение, входившее в группу армий «Центр» (позже в группу армий «Северная Украина»), вело бои в зоне Припятских болот. В каждом из двух лыжных полков сформировали зенитно-противотанковую роту, первоначально имевшую номер 9 (после развёртывания полков до трёхбатальонного состава она стала 13-й).

Согласно штату, такая рота располагала двумя зенитными (20-мм полугусеничные зенитные самоходные установки Sd.Kfz. 10/5) и двумя противотанковыми взводами. Противотанковый взвод имел три САУ 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf), один транспортёр RSO для подвозки боеприпасов, а также командирский «Кюбельваген» и полугусеничный мотоцикл Sd.Kfz. 2. Поскольку лыжники получили лишь девять самоходок, то 9-я (13-я) рота 2-го лыжного полка вместо двух противотанковых взводов получила лишь один. В боях и при отступлении дивизия потеряла большинство своих самоходок, но в начале 1945 года, когда соединение вело бои в Словакии, в 1-м лыжном полку всё ещё имелась одна самоходка 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf).

Самоходка 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf) в одной из частей вермахта (Kwok P., Duske H.F. 7,5 cm Pak 40/4 auf gep. Sebstfahrlafette Raupenschlepper Ost (RSO). — Nuts & Bolts, vol. 09, 1998)

Вероятно, единственный снимок, запечатлевший 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf) в бою. Самоходка принадлежит 13-й роте 1-го лыжного полка (Kwok P., Duske H.F. 7,5 cm Pak 40/4 auf gep. Sebstfahrlafette Raupenschlepper Ost (RSO). – Nuts & Bolts, vol. 09, 1998)

Большинство 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf) попало не в пехотные соединения, а в армейские танкоистребительные батальоны (Armee Panzerjäger-Abteilung). Насколько можно судить, ни один из них не был полностью перевооружён такими САУ — они получили максимум по одной роте. Подтверждено использование 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf) в группе армий «Центр» — в 743-м батальоне (9-я армия) и 744-м батальоне (2-я армия); в группе армий «Север» — в 751-м дивизионе 16-й армии (3 САУ по состоянию на 1 сентября 1944 года) и 752-м дивизионе 18-й армии (8 САУ, из них 7 исправных, по состоянию на 1 мая 1944 года). Возможно, они также служили в 741-м, 742-м и 753-м дивизионах. Имеются и сообщения о применении 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf) в 18-й панцергренадерской дивизии (группа армий «Центр»).

Самоходка 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf), используемая в качестве катафалка во время похоронной церемонии (Kwok P., Duske H.F. 7,5 cm Pak 40/4 auf gep. Sebstfahrlafette Raupenschlepper Ost (RSO). – Nuts & Bolts, vol. 09, 1998)

Самоходная противотанковая установка 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO (Sf) не пользовалась популярностью среди личного состава. Среди наибольших недостатков отмечались малая скорость, чрезмерная шумность двигателя воздушного охлаждения и его склонность к перегреву, а также отсутствие нормального боевого отделения, делавшее работу экипажа крайне некомфортной как в бою, так и на марше. Боеукладки были неудобными, а доступ к ним затруднённым. Вызывал неудовольствие и высокий силуэт машины, который не только затруднял маскировку, но и делал орудие неустойчивым при стрельбе. Последний фактор обусловил прозвище, которым наделили самоходку её расчёты: аббревиатуру RSO они расшифровывали как Rollender Sarg Ost — «Опрокидывающийся гроб «Восток».

Тактико-технические характеристики САУ 7,5 cm Pak 40/4 auf gep. Sebstfahrlafette Raupenschlepper Ost

| ЭКИПАЖ, ЧЕЛОВЕК | 4 |

| БОЕВАЯ МАССА, КГ | 5200 |

| ДЛИНА, ММ | 4570 |

| ШИРИНА, ММ | 1990 |

| ВЫСОТА, ММ | 2600 |

| КЛИРЕНС, ММ | 550 |

| ВООРУЖЕНИЕ | 75-мм пушка Pak 40/4 |

| БОЕКОМПЛЕКТ, СНАРЯДОВ | 28 |

| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л.С. | 70 |

| СКОРОСТЬ ПО ШОССЕ | 17 |

| ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ / ПО ПЕРЕСЕЧЁННОЙ МЕСТНОСТИ, КМ | 300/150 |

| ТОЛЩИНА БРОНИ, ММ: | |

| КАБИНА | 5-10 |

| ЩИТ | 10 |

| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: | |

| УГОЛ ПОДЪЁМА, ГРАД. | 20 |

| ШИРИНА РВА, СМ | 170 |

| ГЛУБИНА БРОДА, СМ | 85 |

| ВЫСОТА СТЕНКИ, СМ | 55 |

Литература:

Bryja M. Artyleria niemiecka 1933-1945. – Militaria, 1996

Gander T., Chamberlain P. Enzyklopädie deutscher Waffen 1939-1945. – Motorbuch Verlag

Kwok P., Duske H.F. 7,5 cm Pak 40/4 auf gep. Sebstfahrlafette Raupenschlepper Ost (RSO). – Nuts & Bolts, vol. 09, 1998

Коломиец М. Противотанковая артиллерия вермахта. – М.: Стратегия-КМ, 2006

Харук А.И. Артиллерия Вермахта. – М.: ЭКСМО, 2010

источник: https://warspot.ru/14365-erzats-samohodka-iz-erzats-tyagacha

Очень хорошо: диаметр

Очень хорошо: диаметр корпуса 64 мм — это совпадает с калибром опытной ПУ Петропавловского (65 мм)

— доработать (точнее, создать заново) маршевый двигатель с вышибной шашкой и что мы получим?

Хороший такой гранатомет (назовем его в "той" терминологии реактивное противотанковое ружье РПР-1 или ракетомет, что-ли…) с кумулятивным и осколочным снарядом.

Появившаяся "чуть" позже ПТАБ-2,5-1,5 имела диаметр корпуса 66 мм (!) и пробиваемость 60мм по нормали. В общем, есть куда идти, да и "по частям" почти все и сделано

Вообще заманчивая

Вообще заманчивая идея…очень заманчивая. Я понимаю что в предвоенные годы в РККА ставка была сделана на сорокопятки как основное противотанковое средство пехоты и и противоьтанковые гранаты, но меня всегда напрягало отстутствие достаточно компактных ПТР и РПГ, конечно в ходе войны ПТР появились, но ведь появись они до войны было бы значительно проще.

Тут как раз всё

Тут как раз всё логично:

считалось что броня танков будет расти (смотрели на французов), и ПТР не смогут её пробить.

Первые РПГ создавались под "кинетический" снаряд, да и "кумы" были не совершенны.

Единственная альтернатива — ПТ орудия.

«Штирлицам», вместо того

"Штирлицам", вместо того чтобы выяснять степень близости к фюреру нацистских бонз, нужно было озаботиться воровством немецких разработок по кумулятивным боеприпасам.

У тех уже к осени 41-го в валовое производство пошел 75мм снаряд с пробиваемостью порядка 100мм.

А ещё проще было не сажать да стрелять кое-кого в 37-38 годах — были бы мы к 41-му "с хлебом" (т.е. своими собственными подобными боеприпасами).

Уважаемый коллега. тут такое

Уважаемый коллега. тут такое дело, во первых такие штирлицы наверняка были, во вторых, многих посаженных в 1937 следовало растрелять. Причем не взирая на политические пристрастия.

Никого. Никогда. Нельзя.

Никого. Никогда. Нельзя. Убивать. По. Политическим. Мотивам.

Это — аксиома для тех государственных строев и самих государств, которые хотят иметь перспективу развития. В противном случае общество быстро становится ядовитой самоотравляющейся клоакой или бездумным стадом, которое требует пастуха и сторожевых собак.

Ну поругались, а про технику

Ну поругались, а про технику забыли? Для кумулятивок нужна специальная взрывчатка, в основном гексоген, но сейчас и специальные есть. Тротил, и тем более амонал плохо или вооще не подходят! А это новое производство а во время войны полная Ж.. А до войны не было острой необходимости и кто думал что 28 тысячь танков нам хватит на пол года? А работать на перспективу в государстве где даже думают по приказу как то не реально.

Ув. коллега Мракозябра! Всё

Ув. коллега Мракозябра! Всё просто до гениальности! И, несмотря на невысокие дальность и точность — это было в любом случае лучше, чем обычная "рукометательная" граната. И ведь наверняка к гранате имелось наставление по её практическому боевому применению (не в смысле железа, а в смысле тактики). Да и отчёт по фронтовым испытаниям мог иметь место… Вот бы ещё их почитать для "окончательного" прояснения боевой ценности сего девайса!

Огромное спасибо за интереснейший материал!

С уважением, Ансар.

Действительно лучше

Действительно лучше

Я такую находил .

Я такую находил .

Спасибо коллега за интересный

Спасибо коллега за интересный материал о сем забытом советском противотанковом девайсе.

Ее наличие подтверждает, что РПГ МП-10 от завода "Компрессор", таки действительно был в железе в 1942 году ибо все технологии (камулятивная граната+ РС) были в наличии….

Если сложить до кучи все существующие и опытные камулятивные боеприпасы СССР обр.41-42 годов, то полностью развеиваеться засторелый миф о отстовании СССР в этом направлении от Германии и США. Технология была известна и боеприпасы производились и стояли на вооружении РККА.

Слегка позанудствую: «А в

Слегка позанудствую: "А в финской армии ВПГС-41, полученная в качестве трофеев в ходе Зимней войны и на первом этапе Великой Отечественной, состояла на вооружении под обозначением «pst.kiv.kr»."

"В конце осени 1941 года свою лепту в дело победы внесло конструкторское бюро Наркомата угольной промышленности, руководимое Сердюком. Им была разработана ружейная шомпольная противотанковая граната, которая в том же году поступила на вооружение под названием «Винтовочная противотанковая граната Сердюка образца 1941 года» (ВПГС-41)."

Или я в смысл не вьехал, или таймлайн как-то нарушен.

Интересно какая у нее была бронепробиваемость? Жалко все же что сняли с производства несмотря на перечисленные недостатки, преимущества их перевешивали

О, я только собирался писать О, я только собирался писать о ВКГ-40 и ВПГС-41. Одна проблема: ничто не указывает на кумулятивный характер ВПГС-41. По срокам появления это даже сомнительно. Работы над кумулятивными боеприпасами у нас — это 1942-й год. Кроме того, известно, что ВПГС-41 постоянно менялась в серии. Масса взрывчатки соответствует связке из трёх гранат РГД-33. А высокая бронепробиваемость в 30-40 мм может быть связана с тем, что граната летит с достаточной скоростью (сомнительно), быть данными более поздних гранат, создававшихся параллельно с работами по теории кумулятивного боеприпаса (скорее всего), или относиться к чистейшему вымыслу и пропаганде (возможно). В том же "Спутнике Партизана" советуют применять ВПГС-41 в случае, если к танку нельзя сблизиться и бросить в него противотанковую гранату, или бутылку с зажигательной смесью. В условиях кризиса 1941-го года недостаток артиллерии был настолько большим, что производство осколочно-фугансой (и противотанковой) винтовочной гранаты было разумно само по себе. Гранатомёт Дьяконова до этого успел показать себя в зимних условиях отвратительно. (Есть стенограмма заседания, на котором его предложили снять с вооружения.) Не менее сомнительно создание кумулятивной винтовочной гранаты, параллельно с выпуском тяжеленной ручной гранаты РПГ-41 с массой дорогостоящей взрывчатки (полтора килограмма) и меньшей результативностью (25 мм). На этом фоне сказки про то, что ВПГС-41 портит… Подробнее »

Коллеги, какие КЗ в СССР до

Коллеги, какие КЗ в СССР до войны, вы о чем? До 42-го года никто о них и понятия не имел в СССР-е, увы. Механизм действия КЗ долго не понимали, немецкие снаряды называли "бронепрожигающими", "термитными" и пр.

Коллега Sirin Вы точно уверены в 100мм? Обнаковенно, пробиваемость КЗ (да ишо вращающегося) близка к калибру снаряда.

Вы правы.

Если ВКГ-40 скорее

Вы правы.

Если ВКГ-40 скорее всего никогда не создавалась в 40-м году, а ЛМГ была либо создана примерно к 1942-му году, либо имела несколько вариантов, то ВПГС-41 точно производили с октября, точно применяли в битве за Москву.

И снова по замкнутому кругу.

Набита тротилом (а не смесью тротил-гексоген-флегматизатор), донный взрыватель непонятной чувствительности. Были случаи поражения стрелков (значит чувствительный), тогда возможна кумулятивная часть. Но форма выемки совершенно слабая, да ещё и менялась, был ли заряд облицован на самом деле? И т.д.

Граната была. Быть кумулятивной она не могла. Но была, вроде как. При этом информации по ней минимум. Зато масса слухов, домыслов, репринтов. Вот я и думаю, что в СССР подобные боеприпасы не случайно называли бронебойно-фугасными. При этом кумулятивные боеприпасы примерно себе представляли, но до устранения проблем со взрывателями и прочих технических моментов использование в артиллерии было сомнительным счастьем. Например, начальная скорость кумулятивных снарядов была ниже, что сразу превращало орудие с ними фактически в гранатомёт с не слишком большой прицельной дальностью.

Кумулятивный эффект был

Кумулятивный эффект был открыт у нас в конце 19в, уже потом в США Мунро.Никто этого не секретил. Все все знали,специалисты по крайней мере.Кумулятивная воронка в гранате есть,и в инструкции,и в чертежах, и по результатам раскопок.Ну и главное. ребята,Вы серьезно считаете ее чисто фугасной, с зарядом 300г тротила? В ручных противотанковых гранатах он был не меньше 800г.Не надо наших инженеров-предков лаптями и придурками считать,лапти и придурки ими руководили, как всегда на Руси водится.В народе же чего не говорили,например о покрытых резиной финских дотах.В военной технике наши ,по крайней мере до войны,шли впереди многих.

Конечно, ведь об этом Вы Конечно, ведь об этом Вы прочитали где? Кумулятивный эффект был открыт в 1938 году. Когда к полым зарядам добавили облицовку. На результатах раскопок очевидно стоит год, месяц, день, час? И, главное, в массе документов как только эти боеприпасы не именуются. Я не про кумулятивные и бронепрожигающие. Разговор про бронебойно-фугасные, ведь этим термином после войны у нас называли «фугасные со сплющивающейся головкой» английские High Explosive Squash Head — HESH снаряды. На мой взгляд большими лаптями их считают те, кто рассказывают о том, как они доделывали кумулятивные снаряды до 1943-1944 годов, не догадались пустить в крупную серию летающие противобортовые мины с кумулятивной боевой частью, а создав в 1940-м году прекрасную кумулятивную гранату ВКГ-40 к гранатомёту Дьяконова потом выпускали довольно паршивую ВПГС-41, после чего в 1942-м году начали научные исследования кумулятивного эффекта. И всё это на фоне огромного производства бутылок с зажигательной смесью, ручных противотанковых гранат с 1 килограммом ВВ, тысяч и тысяч ПТРД и ПТРС. Про доты покрытые резиной, хотелось бы услышать подробнее. Не менее желателен рассказ о властной мутации: жил был нормальный не лапоть и не придурок, потом пошёл в начальники, бац, и он уже лапоть и придурок. Нужно узнать природу мутагена: излучение там, питание плохое,… Подробнее »

А что тут такого? Это были

А что тут такого? Это были либо гранаты с направленным фугасным взрывом, просто направленным, без всякой кумы, но направленность сама по себе улучшает бронепробитие, либо что почти невероятно это были гранаты с необлицованным ударным ядром.

Я себе плохо представляю

Я себе плохо представляю необлицованное ударное ядро. Направленный фугасный взрыв, возможно, и даже вероятно. Но от него до кумулятивного боеприпаса большой путь. Просто эти боеприпасы настойчиво именуют кумулятивными с подачи Веремеева. Большие отколы с внешней стороны (кое-где большие, чем пробоина) характерны для боеприпасов со сминаемой головной частью. Хотя я готов признать, что тротил не слишком хорошо для этого подходит: ни литой, ни прессованный. Так что скорее Вы правы. Тут многое зависело от фокусного расстояния, т.е. от чувствительности взрывателя. Тяжело разбираться в перепетиях событий такой давности.

Сминаемые разные есть — где

Сминаемые разные есть — где только корпус мнется, где только взрывчатка, где все вместе. Необлицованные УЯ похожи на пузырек воздуха в воде, броне получает удар таким пузырьком, необлицованная КС похожа на струю воды.

Мне больше всего этот вопрос

Мне больше всего этот вопрос интересен с точки зрения разумности выделения средств на такие боеприпасы до войны, когда о кумулятивных боеприпасах если и были сведения, то отрывочные и ошибочные.