Эпизоды деятельности оружейных предприятий блокадного Ленинграда Часть 3 «Ленинградские доспехи»

Военные ведомства разных стран всегда уделяли самое пристальное внимание разработке и применению индивидуальных средств защиты, позволяющих минимизировать потери личного состава при ведении боевых действий. Определенный опыт в этом направлении имелся и в дореволюционной России, но в советское время работы приходилось зачастую начинать с «чистого листа».

Возобновление исследований по данной теме в нашей стране пришлось на вторую половину 1930-х гг. Однако до начала Великой Отечественной войны не удалось полностью решить вопросы производства, внедрения и применения в войсках средств индивидуальной защиты. Этим пришлось заниматься уже в ходе войны, в том числе и в условиях блокадного Ленинграда.

* * * * *

Острая необходимость оснащения бойцов средствами индивидуальной защиты стала очевидной в период Советско-финской войны 1939-1940 гг. В конце 1939 г. для испытания на Карельском перешейке в части 7-й армии поступили 250 нагрудников конструкции ленинградского НИИ-13. Однако отсутствие опыта применения таких средств в войсках привело к противоречивым оценкам их эффективности. Даже получив положительные в целом отзывы командования 7-й армии, нарком вооружения Ванников 25 мая 1940 г.

«запросил все материалы для постановки вопроса в Комитете Обороны о принятии их на вооружение, но окончательного решения принято не было» [1].

Кроме того, такое количество нагрудников явно не хватало для проведения масштабных операций под плотным ружейно-пулеметным огнем противника на хорошо пристрелянной местности. Требовалось надежное и, главное, массовое средство защиты пехотинцев. Тогда по заданию Военного совета Северо-Западного фронта ленинградским заводам поручили разработать и изготовить пехотные щит для частей, действующих на пересеченной заснеженной местности.

Первыми с поставленной задачей справились конструкторские коллективы Кировского завода и ОКБ-43 [2], представив на испытания стрелковые щиты различного исполнение приспособленные для перемещения по снег. От Кировского завода поступило 39 пехотных щитов КЗП конструкции Слуцмана, Яковлева. Гладкова, Маслова и Бондарчука, из них 26 были сварной, а 13 – складной конструкции ОКБ-43 подготовило семь различных сварных щитов разработки М. Н. Кондакова.

7 января 1940 г. комиссия под председательством начальника АБТВ Ленинградского военного округа (ЛВО) комбрига Моргунова провела испытания представленных образцов в районе Красного Села на стрельбище Ленинградского пехотного училища с привлечением взвода курсантов. Целью испытаний являлись определение бронестойкости щитов к ружейно-пулеметному огню с различных дистанций, удобства ведения огня из щитов, легкости скольжения щитов по снегу при движении с ними ползком, удобства эксплуатации, погрузки и транспортировки.

Сварной щит КЗП коробчатой формы состоял из четырех броневых деталей толщиной 4 мм, сваренных между собой: лобового листа, экрана и боковых стенок. Масса щита составляла 35,4 кг при ширине 700 мм и высоте 550 мм. Экранированный лобовой лист (с отогнутыми под небольшими углами верхним и нижним краями) был установлен под углом 35° и соединялся с боковыми стенками. В правой части лобового щита имелась прорезь, обеспечивающая секторный обстрел для стрельбы из винтовки на 15° вправо и на 10° влево. Внутренние габариты коробки щита позволяли вести стрельбу из ручного пулемета только прямо, с минимальным отклонением вправо.

Курсантам для преодоления дистанции в 100 м ползком с КЗП, установленном на лыжи, требовалось в среднем от 10 до 15 мин, включая остановки на стрельбу по мишеням. 200-м участок пересекался за 20-30 мин (с ведением прицельной стрельбы по мишеням). При этом утомляемости бойцов не наблюдалось, так как перемещение щита перед собой требовало минимальных усилий. Курсанты продемонстрировали хорошие результаты ружейного огня из КЗП на дистанции 200-300 м по внезапно появляющимся мишеням: все 15 мишеней удалось поразить в течение 5-8 мин.

В ходе обстрела двойных (экранированных) листов КЗП бронебойными пулями из станкового пулемета на дистанции 300 м было получено всего одно сквозное пробитие экрана. В других случаях обстрел приводил лишь к образованию вмятин.

При обстреле с дистанции 200 м зафиксировали два сквозных пробития экрана и основного листа. В остальных случаях бронебойная пуля пробивала только экран, не нанося повреждений основному щиту. Попадание в нижнюю (не экранированную) лобовую часть щита приводило к его сквозному пробитию. При фронтальном обстреле правой и левой боковых стенок после шести попаданий в каждую зафиксировали, соответственно, шесть и три сквозных поражения.

Обстрел обычными патронами экранированного листа на дистанции 100 м приводил только к образованию вмятин. При концентрированном попадании 10-12 пуль со свинцовым сердечником в экране лобовой части щита образовались вмятины с трещинами, но без повреждения основной брони. Боковые стенки при фронтальном обстреле имели частичное пробитие, что объяснили неоднородной термической обработкой брони.

При проверке возможностей транспортировки двое курсантов погрузили в 1,5-т машину 20 щитов в собранном виде (вместе с лыжами); в разобранном виде в кузове грузовика помещалось до 35-40 щитов. Установка щита на лыжи занимала до 2 мин.

В процессе испытаний выявили преимущество сварных щитов КЗП перед складными. Сварная конструкция после устранения выявленных недостатков вполне соответствовала предъявляемым требованиям к щитам, предназначенным для массового применения при наступлении под ружейно-пулеметным огнем противника. Кроме того, такие щиты были сразу готовы к использованию и могли служить в качестве передвижных броневых точек снайперов.

При изготовлении серийной партии сварных щитов следовало учесть все имевшиеся замечания. Они касались, в основном, повышения удобства применения щитов и увеличения их бронестойкости без увеличения массы. Так, предлагалось:

• увеличить внутреннее пространство в правой части щита для повышения удобства заряжания винтовки и ведения секторного огня;

• сместить вниз прорезь для оружия, чтобы обеспечить упор левого локтя стрелка в землю при ведении прицельного огня;

• обшить нижний край прорези войлоком или кожей, чтобы исключить повреждение цевья винтовки;

• выполнить в лобовом и боковых листах узкие щели для наблюдения;

• применить уширенные или сдвоенные пары лыж, разместив их с внешней стороны щита;

• укоротить задние концы лыж для повышения маневренности щита при движении назад;

• ввести скобу на внутренней поверхности щита для упора руки бойца во время движения;

• предусмотреть возможность фиксации винтовки в прорези на время движения бойца по-пластунски;

• ввести две скобы крепления ремня для перемещения щита бойцом за собой в походном положении.

Из представленных вариантов щитов конструкции М. Н. Кондакова наибольший интерес представляли два – на лыжах (с развитыми боковыми щитами) и на металлическом полозе (с короткими боковыми щитами). Предложенная форма щита (с двойными углами наклона от середины к внешним краям конструкции) обеспечивала наименьшую площадь поражения при фронтальном обстреле, но усложняла техпроцесс производства и термообработки металла.

Учитывая этот аспект, комиссия рекомендовала изготовить опытную партию таких средств (100-150 шт.) для их проверки «по специальному назначению» (огневая позиция для ручного пулемета или снайпера) в боевых условиях.

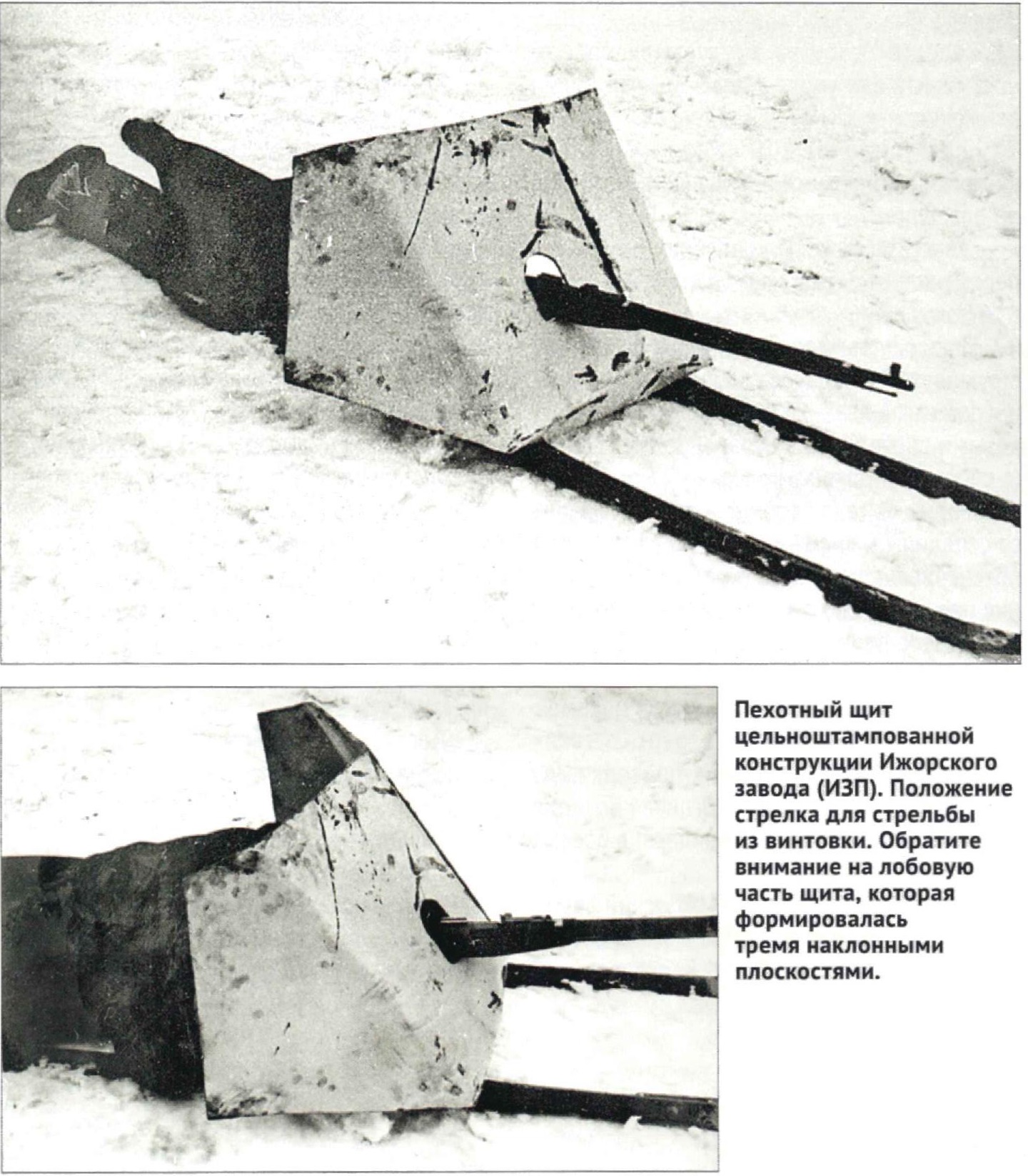

Спустя несколько дней Ижорский завод изготовил 20 броневых щитов ИЗП на основе конструктивных решений М. Н. Кондакова.

12 января комиссия под председательством военного инженера 2 ранга Николаева провела сравнительные испытания щитов КЗП и ИЗП.

Конструкция Ижорского завода представляла собой цельноштампованный щит из броневого листа толщиной 6 мм. Передняя часть щита формировалась тремя наклонными плоскостями. Верхняя лобовая часть для повышения пулестойкости состояла из двух поверхностей с наклоном в двух плоскостях: в вертикальной – 35°, в горизонтальной – 30°. Нижняя лобовая часть щита для улучшения скольжения по снегу имела наклон 45°. Масса щита без лыж составляла 38,7 кг, общая ширина – 750 мм, высота – 580 мм. Расположенная на правой лобовой поверхности прорезь (120 × 65 мм) обеспечивала секторный обстрел из винтовки (вправо – 40-45°, и влево – 15-20°) или ручного пулемета (вправо – 35-40°, влево – 10-15°), что посчитали существенным преимуществом перед щитом КЗП. Кроме того, крепление лыж к щиту ИЗП оказалось более простым, чем в КЗП.

После преодоления 200 м ползком (с поражением внезапно появляющихся мишеней и атакой с преодолением 70-м дистанции) провели выборочную проверку пульса курсантов различного роста, признав общее состояние взвода удовлетворительным.

Опыты по транспортировке щитов не показали существенных отличий между конструкциями, но испытания обстрелом выявили ожидаемое преимущество щита Ижорского завода благодаря рациональным углам наклона брони. Прицельным обстрелом в лобовую проекцию с дистанции 100 м девятью выстрелами бронебойными пулями удалось поразить только два из пяти щитов ИЗП прямым попаданием в их нижнюю (вертикальную) часть. При обстреле щита КПЗ в аналогичных условиях в среднем из трех пуль две поражали экран, а одна пробивала щит насквозь.

В целом недостатки двух конструкций не являлись принципиальными, и после их устранения щиты, по

«заявлению директоров обоих заводов т.т. Казакова и Зальцман, могут соответствовать предъявленным к ним требованиям…»

13 января 1940 г. члену Военного совета Северо-Западного фронта А. А. Жданову поступила телеграмма от командарма Курдюмова:

«По просьбе Штерн, прошу дать заказ на изготовление бронированных щитов с бойницами, смонтированных на лыжах для одиночного бойца.

Шестого января эти приспособления на испытаниях в Ленинграде показали хорошие результаты. Потребное количество первое время – 30000 шт.

Прошу дать распоряжение по мере изготовления отгружать партиями пассажирской скоростью в адрес 8-й армии».

Примечательно, что 29 января 1940 г. к секретарю Ленинградского областного и городского комитета ВКП(б) А. А. Жданову от слесаря механической мастерской при киностудии «Лентехфильм» М. М. Страхова поступило следующее предложение:

«Стальной нагрудник. Ежедневно следя за оперативной сводкой ЛВО, в некоторых из них было указано о столкновении наших пехотных частей. Я долго думал, как бы сохранить бойца на фронте от вражеской пули, и у меня возникла мысль – изготовить бронестальной нагрудник:

• рост в соотношении к росту человека;

• общий габарит – от плечевых ключиц до пояса, посредине сверху вниз нагрудник имеет двухгранный выступ;

• вес от 2 до 5-х кг;

• толщина от 2 до 3 мм;

• крепления к груди застегивается ремнем на пряжку с правого бока на левый. Кругом спины и через лопатки на плечи;

• внутри, для смягчения и согревания, небольшой слой войлока (прилагаю эскиз)».

Конечно, с позиции сегодняшнего дня невозможно давать объективную оценку действиям ответственных работников тех лет. Очевидно, имелись веские основания для решения судьбы предложения двумя фразами:

«Резолюция Моргунова 31 января 1940 г.: Федорову. Нужно дать ответ, что это неприемлемо.

9 февраля 1940 г. Заключение.

Предложенный бронестальной нагрудник тов. Страхова был изготовлен и испытан.

Испытание показало, что нагрудник сильно стесняет и обременяет бойца. Поэтому от изготовления для применения в Армии отказались.

Начальник УВТС С-3 фронта комбриг Моргунов.

Военком УВТС С-3 фронта батальонный комиссар Кирютов».

Тем временем Ленинградский горком ВКП(б) продолжал получать аналогичные предложения. 2 февраля 1940 г. поступило рацпредложение от работников НИИ-48 К. И. Горохова и В. В. Антипова:

«Для защиты бойца при стрельбе из винтовки и ручного пулемета от поражений противника предлагаем: устанавливать на винтовку и РП защитный съемный щиток из стали марки ИЗ толщиной 4-5 мм, который даст возможность защиты при стрельбе с дистанции 150 м. Одновременно данный щиток может служить бойцу лопатой для окапывания, а также защитой полости сердца при походах.

Способ изготовления щитка-лопаты-панциря следующий – из листа стали ИЗ штампом высекается габаритный щиток имеющий наклон или изгиб в сторону бойца 25-30°. К нему привариваются щечки необходимые для крепления такового к винтовке и к ручке (для самоокапывания).

К винтовке щиток крепится в месте перехода казенной части (утолщение ствола) к утолщенному месту канала затвора (шестигранная часть ствола), при этом начало шестигранной части служит упором для щитка.

Для употребления щитка как панциря, его подвешивают на специально нашитый на шинель ремень, на левую сторону груди, чем защищают полость сердца.

Применение щитка уменьшает количество поражений бойцов, увеличивает маневренность при наступлениях за счет сокращения времени на окапывание, уменьшается вес амуниции бойца за счет упразднения лопаты и панциря. Ориентировочный вес щитка 1-1,2 кг».

Судя по документам, данное предложение было реализовано и даже передано в войска:

«Справка от 10 апреля 1940 г.

Образцы щитка-лопаты-панциря имеются в штабе ЛВО. Положительных отзывов об использовании их не имеется, видимо потому, что они не разрешают в полной мере задачи, которые возлагаются на них авторами предложения. (Басов)».

Общую ситуацию с проектированием, производством и применением индивидуальных средств защиты в период Советско-финской войны можно представить по отчету горкома ВКП(б) об изготовлении и использовании новой боевой техники от 21 марта 1940 г., где приведена следующая информация:

«…в 1940 г. Ижорский и Кировский заводы изготовили и направили во все действующие армии 55191 шт. бронещитков. Специальных лыж – 1500 комплектов (мебельные фабрики). При прорыве укрепленного района эти щитки были полностью использованы с большим успехом.

В некоторых воинских частях не чувствовалась ответственность не только за полное и правильное использование новой техники но и за ее сохранение. На поле боя и по дорогам долгое время оставались разбросанными бронещитки… что не исключало возможность использования противником.

…6. Усовершенствовать существующие бронещитки, чтобы иметь возможность использовать их в любое время года. Изучить тактическое их применение».

Кроме серийных щитков Ижорский завод также разработал и изготовил 200 броненагрудников для стрелков-радистов боевых самолетов, два опытных образца броненагрудников для пехотинцев, а ОКБ-43 – два опытных образца щитка для «стрелка на дереве».

За успешное выполнение в кратчайший срок важнейших правительственных заданий и заданий Военного совета фронта по вооружению Красной Армии Ижорский и Кировский заводы были награждены орденами Ленина и Красного Знамени соответственно.

Последовали выводы и в отношении проводимой технической политики на предприятиях оборонной промышленности Ленинграда. Так, в соответствующей докладной записке от 2 июня 1940 г. отмечалось:

«Решения IX областной и VII городской объединенной партийной конференции, поставили перед Ленинградской промышленностью задачу «дальнейшего создания и освоения новых, более совершенных машин для всех отраслей народного хозяйства». В соответствии с этим решением отдел оборонной промышленности ГК ВКП(б) проверил 15 предприятий и НИИ о состоянии технической политики на эти предприятиях.

Проверкой установлено, что наряду с некоторыми успехами имеются и крупнейшие недостатки:

• так длительность проектирования в частности объясняется и частой сменой задания по ходу проектирования, несвоевременной выдачи ТТЗ, длительностью рассмотрения спорных вопросов в главках и управлениях КА;

• плохое обеспечение КБ технической информацией, отсутствием обмена опытом вследствие излишней засекреченности;

• ведущие конструктора в проводящихся маневрах и больших войсковых испытаниях не участвуют, что лишает их возможности изучения созданных систем в действии и своевременного устранения недостатков.Для устранения недостатков бюро ГК ВКП(б) постановляет:

• просить ЦК ВКП(б) пересмотреть систему планирования, организации, финансирования и учета опытных работ;

• для усиления связи предприятий с воинскими частями считать целесообразным проведение конференций по качеству».

К сожалению, полностью реализовать все предложения не удалось, и к началу Великой Отечественной войны в СССР так и не смогли наладить серийный выпуск индивидуальных средств защиты. Примечательно, что основное возражение сводилось к тону, что

«их переброска требует дополнительного транспорта».

Ирония ситуации заключалась в том, что применение нагрудников предполагалось главным образом для ударных и механизированных частей РККА, и увеличение нагрузки на бойца в этом случае не являлось определяющим фактором.

Только с началом боевых действий летом 1941 г. Лысьвенский завод (при участии НИИ-15) изготовил 199 стальных нагрудников СН-40А. По предложению начальника ленинградского филиала НИИ-13, для развертывания серийного производства следовало

«дать задание ленинградским заводам и в частности Кировскому заводу (Старокузнечный цех) по изготовлению стальных нагрудников. Технологический процесс нагрудников и броневой стали полностью разработаны и могут быть немедленно переданы заводам».

Быстро меняющаяся военная обстановка, когда линия фронта стремительно приближалась к Ленинграду, потребовала принятия оперативных решений и поиска любых средств, повышающих боеспособность армии.

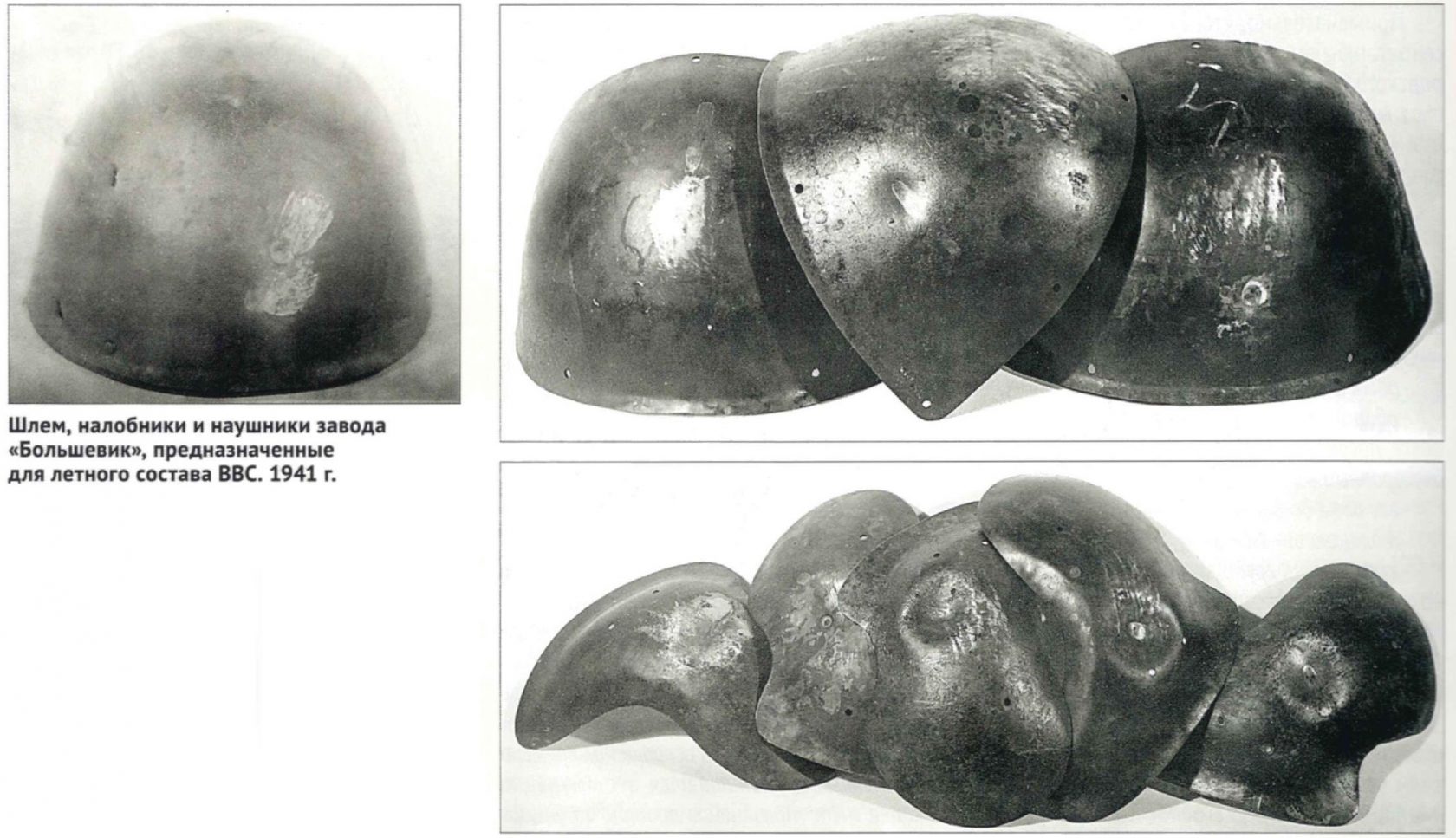

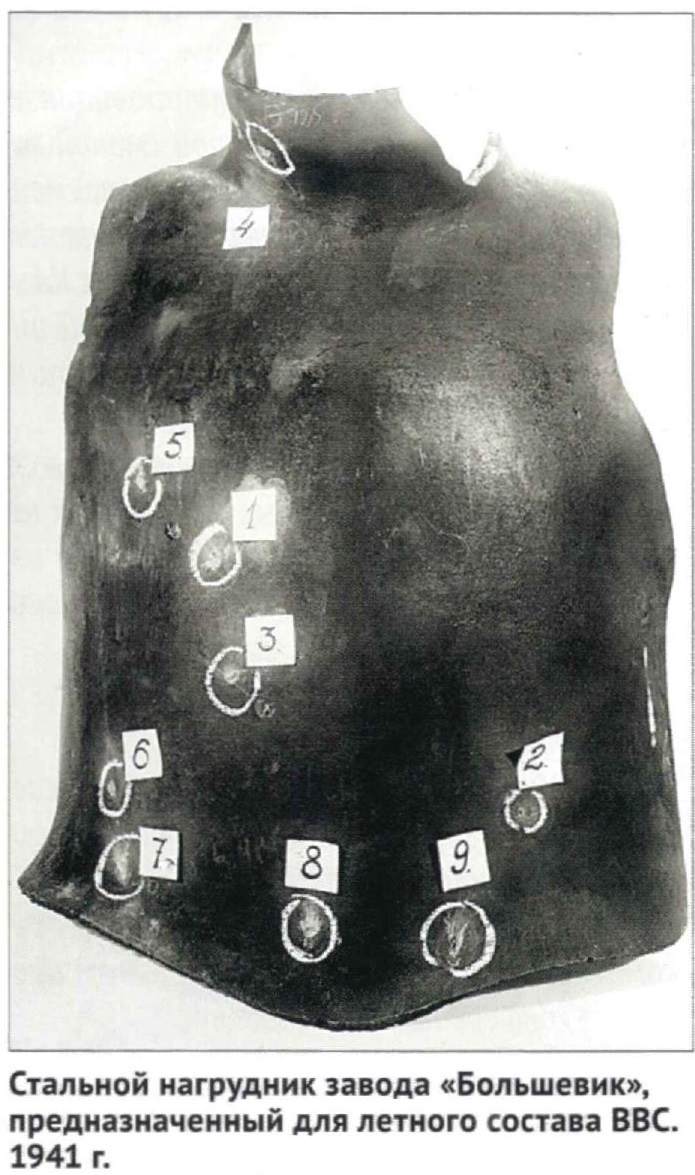

По просьбе командования 54 БАО Северного флота (СФ) в начале августа 1941 г. завод №232 «Большевик» совместно с НИИ-13 разработал нагрудник Н-1 из 7-мм противопульной броневой стали и шлем Ш-1 для летного состава (стрелков-радистов) с налобниками и внутренними резиновыми амортизаторами. Для испытания в боевых условиях была изготовлена опытная партия нагрудников (16 шт.) и шлемов (18 шт.). Предложенные конструкции оказалась удачными. Начальник технического отдела 54 БАО военный инженер 1 ранга Чертовский сообщал:

«Шлемы и нагрудники себя оправдали. Летные части (полки) уже сейчас требуют снабжения их этими защитными устройствами».

На основании результатов испытаний завод получил задание на изготовление партии нагрудников и шлемов (100 шт.) и немедленно приступил к изготовлению нагрудников и переделки сухопутных шлемов для летного состава. Однако для успешного выполнения этого заказа требовалась помощь горкома ВКП(б) по организации кооперации между заводами. Подготовленный заводом «Большевик» проект постановления предусматривал следующий порядок организации работ:

«• Ижорскому заводу поставить на завод Большевик 110 заготовок из марки ИЗ толщиной 7-8 мм размером 1000×800 мм, произвести термическую обработку и испытание отстрелом на полигоне готовых деталей.

• Кировскому заводу поставить 40 кв.м, броневой стали марки 36СГНА толщиной 1,18-1,26 мм для налобников.

• Начальнику Штаба ЛВО выдать заводу Большевик 105 пехотных касок размера №5.

• Заводу РТИ поставить заводу Большевик 20 кв.м, мягкой губчатой резины толщиной 5-6 мм.

• Заводу Радищева поставить заводу Большевик 40 кв.м, кожи хромо-обувной толщиной 1-1,5 мм.

• Костромской выходной базе Главльно-прома поставить заводу Большевик 300 м палатки суровой, цвета «Хаки» и 25 м парусины.

• Заводу Большевик сдать 100 шт. нагрудников и касок».

В течение девяти дней «Большевик» выполнил рабочие чертежи, изготовил штампы и подготовил весь необходимый материал. Однако 26 августа главный инженер ВВС Ленфронта бригадный инженер Агеев по телефону дал указание прекратить изготовление партии нагрудников и шлемов по причине

«их полной непригодности к службе летного состава».

По информации управления ВВС Ленфронта, опытные образцы таких нагрудников применялись еще в период войны 1939-1940 гг. и показал неудовлетворительный результат:

«большой вес, трудности работы в воздухе, особенно истребителям, мешает стрельбе из люковой установки, вызывает преждевременное утомление летного состава в полете, особенно на высоте».

В результате 31 августа 1941 г. по указанию штаба СФ выпуск опытной партии на заводе «Большевик» был остановлен.

Катастрофический характер развития событий на фронте требовал принятия решений, минуя долгие согласования. После обращения командующего ВВС Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) от 5 сентября 1941 г. за №234/5 и указаний горкома ВКП(б) завод «Большевик» буквально через пять дней изготовил 30 стальных усиленных шлемов и 29 нагрудников для летного состава. Шлемы переоборудовались из шлемов пехотного образца путем усиления защиты лобной части и введения дополнительной защиты ушей.

Налобники и наушники толщиной 1,3 мм изготовили из горячекатаных листов стали 36ГСНА, предоставленных филиалом НИИ-13, а нагрудники толщиной 7 мм – из стали марки ИЗ завода «Большевик».

Испытания провели 19 сентября в тире школы связи ЛВО: налобники и наушники – обстрелом из револьвера системы Нагана с дистанции 15 м по нормали, а шлем – из пистолета ТТ с дистанции 50 м по нормали. Нагрудники обстреливали винтовочными патронами с пулей обр. 1908 г. и из пистолета ТТ с дистанции 50 м по нормали, а также винтовочными патронами с бронебойными пулями Б-30 с дистанции 50 м под углом 40-50° и с дистанции 125 м под углом 35° к нормали.

Результаты испытаний полностью подтвердили соответствие образцов предъявлявшимся требованиям. По предложению комиссии, следовало изготовить опытную партию по 10-15 стальных нагрудников и шлемов. При этом предлагалось снизить массу нагрудника за счет уменьшения толщины брони с 7 до 5 мм и ввести дополнительное крепление на спине для обеспечения плотного прилегания. Шлем принимался без изменений.

Тем не менее, учитывая мнение командования ВВС Ленфронта, производство нагрудников и шлемов на заводе «Большевик» вновь прекратили. Вероятно, решение было принято с учетом разработки и установки ленинградской бригадой сотрудников НИИ-48

«на некотором количестве»

пикирующих бомбардировщиков бронированной защиты стрелка-радиста.

31 июля 1941 г. решением Чрезвычайной комиссии по обороне Ленинграда для строительства оборонительных рубежей сформировали Оперативную группу при НТК НКВМФ, координировавшую всю работу по изготовлению броневых ДОТов и их монтажу. К изготовлению броневых конструкций привлекли заводы Наркомата судостроительной промышленности, располагавшие значительными запасами корабельной брони.

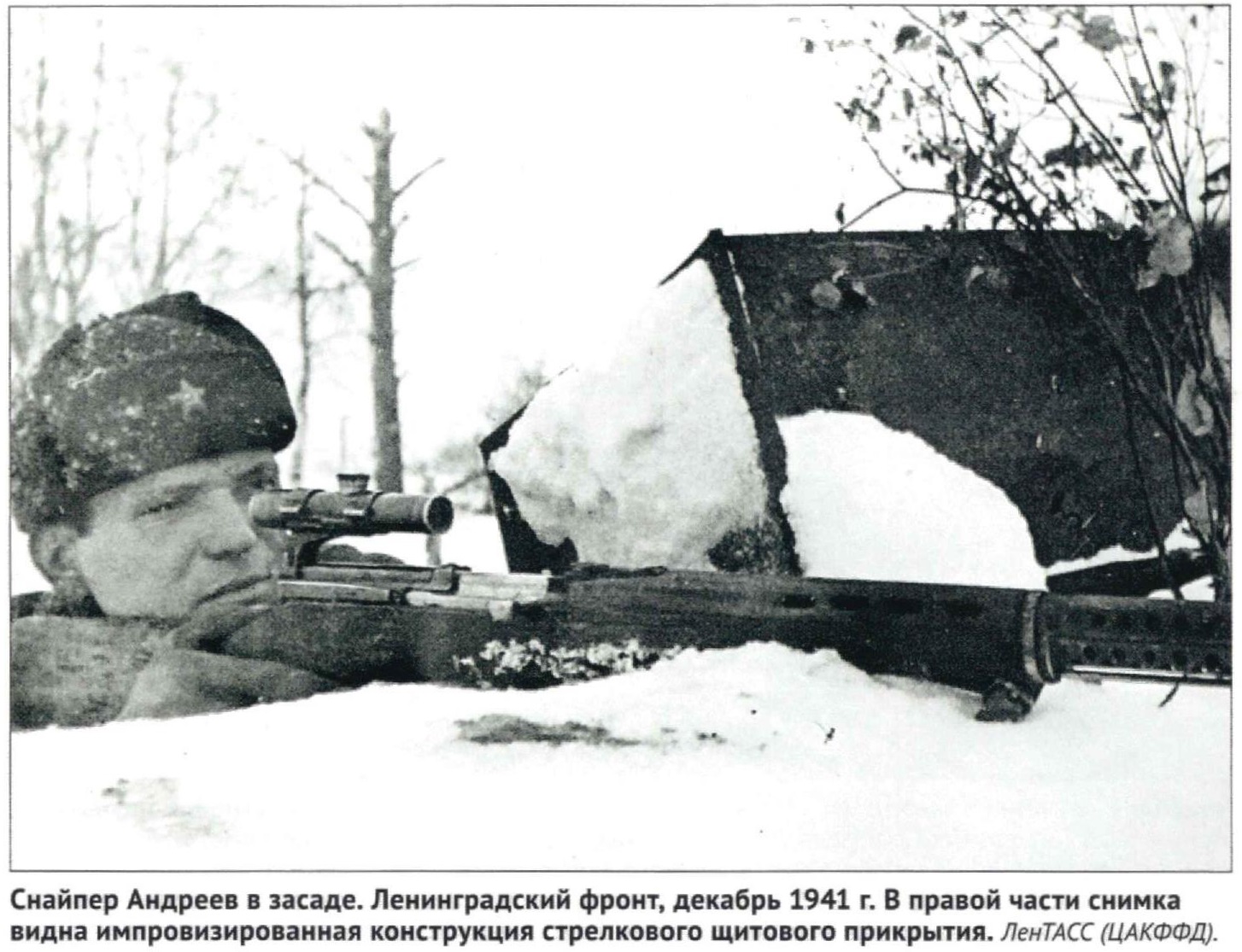

В этот период на Ленинградском фронте получили применение различные импровизированные конструкции пехотных щитов. В декабре 1941 г. по предложению конструкторов завода №189 [3] изготовили опытный образец индивидуального пехотного бронещитка из обрезков 4-мм листов корабельной брони. Испытание щитка в боевых условиях провели на АНИОПе с 3-6 января 1942 г.

По результатам обстрела, щиток массой около 8 кг, с габаритами по высоте и ширине 560 мм и 450 мм соответственно, обеспечивал защиту от поражения обыкновенной пулей с дистанции 250 м. Конструктивно он представлял собой плоский лист. Для установки в боевом положении служили два откоса, закрепленные в уголках, приклепанных по краям щитка. Переноска щитка в походном положении осуществлялась на лямках за спиной бойца, а в боевой обстановке – на винтовке, через прорезь в щитке.

Нарекания вызвали ненадежность упоров щитка и неудобство перемещения бойца ползком, особенно на пересеченной местности, когда требовалось толкать щиток перед собой двумя руками. Кроме того, следовало повысить бронестойкость щитка на дистанции 100 м без увеличения его массы. Однако, несмотря на выявленные недостатки, АНИОП посчитал возможным,

«за неимением другого»,

допустить щиток на вооружение Красной Армии.

Общее количество щитков, изготовленных заводом №189, пока не установлено.

К началу 1942 г. из-за полного отсутствия электроэнергии, воды, тепла и физической слабости работников (из-за критически низких норм продовольствия) нормальная деятельность заводов Ленинграда оказалась невозможной. Но, вопреки всему, выполнение неотложных фронтовых заказов продолжалось. Отсутствие централизованного снабжения электроэнергией и резкое ограничение потребления топлива заставили перейти на использование ручного труда. Прекращение внешних поставок сырья и материалов вынудило использовать всевозможные суррогаты, отходы и изыскивать подходящие заменители.

Тем не менее, по состоянию на 10 марта 1942 г. только Ижорский завод изготовил для 55-й армии 3493 стрелковых щитка и 64 щитка на лыжах, для 125-й сд – 560 щитков, для 72-й сд (7-я ОБМП) – 710 щитков, для 43-й кед – 150 щитков, для 56-й сд – 12 щитков и для 268-й сд – 150 щитков.

В апреле 1942 г. на резервной площадке Ижорского завода (на территории эвакуированного завода №174) удалось восстановить термическую обработку брони и организовать производство броневых щитов для защиты морских зенитных 37-мм автоматов 70К. В дальнейшем это позволило изготовить в большом объеме броневые ДОТы и огневые точки под станковые пулеметы и противотанковые ружья, в том числе и 900 трехамбразурных щитков для снайперов. Итоговый выпуск броневых стрелковых щитов ЩИЗ-10/11 (по чертежам Ижорского завода) за I полугодие 1942 г. составил 522 шт.

По постановлению Военного совета, ленинградские заводы №№189,194,196,190 и Ижорский завод обязывались с 22 июня по 26 июля 1942 г. изготовить 300 трехамбразурных щитков для защиты снайперов и автоматчиков. Данное постановление заводчане выполнили досрочно: уже 25 июля на оборонительные рубежи 42-й армии и Невской оперативной группы (НОГ) доставили 40 и 60 щитков соответственно, а 200 – передали в резерв инженерных войск фронта для закрепления занятых рубежей при запланированном наступлении Красной Армии.

В декабре 1942 г. секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) М. В. Басов вызвал к себе главного конструктора завода №7 Н. П. Антонова и поручил ему задание на разработку индивидуальной панцирной защиты.

В течение двух месяцев (декабрь, январь) под руководством Н. П. Антонова конструкторы завода Семенов и Торгунов спроектировали и изготовили опытный образец панцирной защиты. Одна из проблем заключалась в выборе марки материала из имеющегося на заводе сортамента. Требовалось подобрать материал, подходящий по толщине и прочностным характеристикам, определить технологический и термический режимы обработки, а также произвести испытания отстрелом.

По указанию Бюро оборонных изобретений при горкоме ВКП(б), к решению данной проблемы привлекли Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии (ВНИИМ). Из имеющегося на заводе материала выбрали листовую никелевую сталь 25НЗ толщиной 1,75 мм. Исследования, проведенные сотрудниками института В. И. Первицким и Л. А. Гликманом, позволили составить предварительные процессы технологической и термической обработки деталей панциря и обеспечить

«достаточно близкие к нижним предельным значениям механических свойств нормальной тонкой щитовой стали».

Ответственный подход к порученному заданию выражался в тщательной проработке конструкции и исключению факторов, снижающих эксплуатационные свойства панциря. Для помощи заводу горком ВКП(б) привлек даже офицеров военно-медицинской службы.

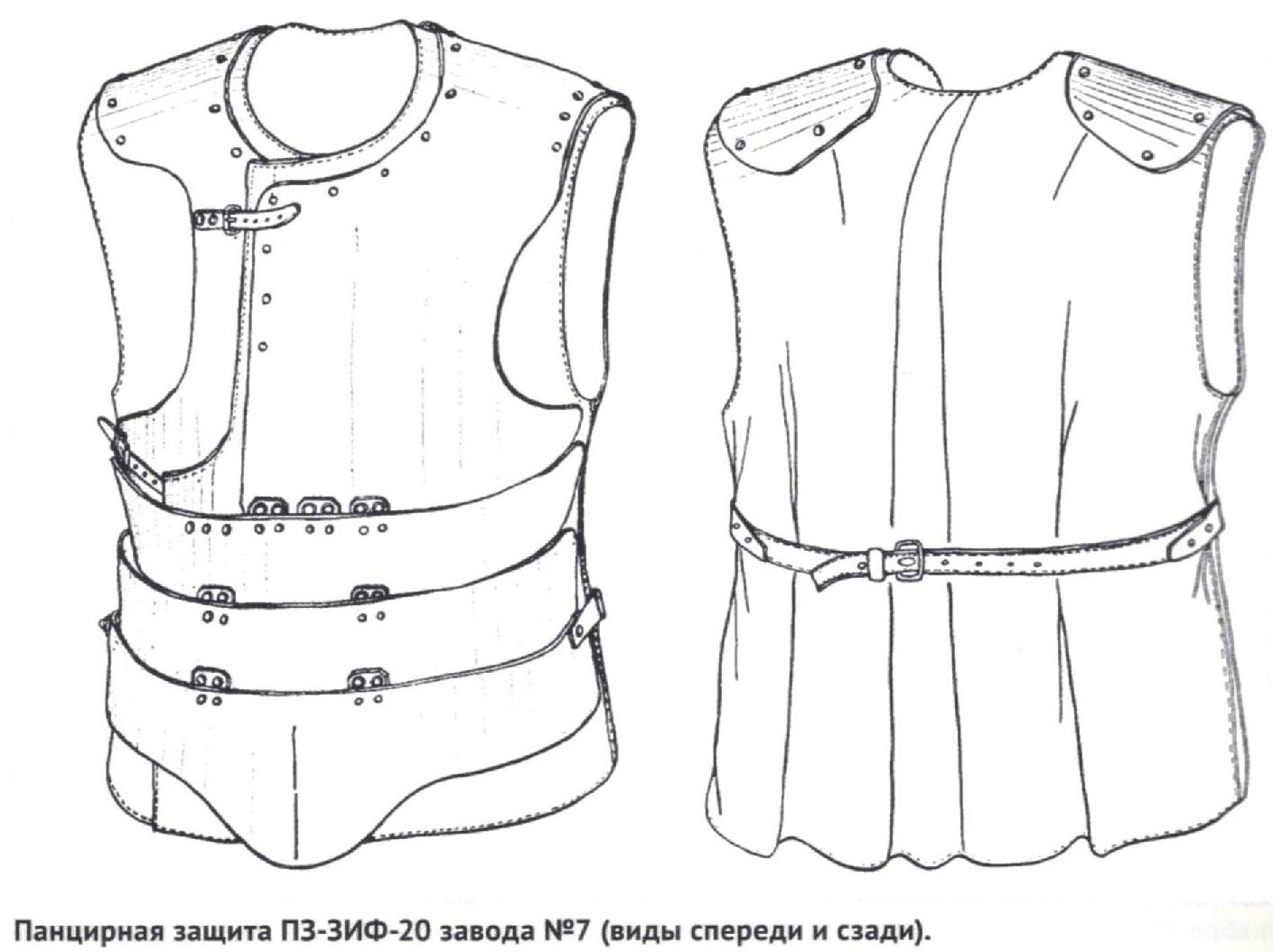

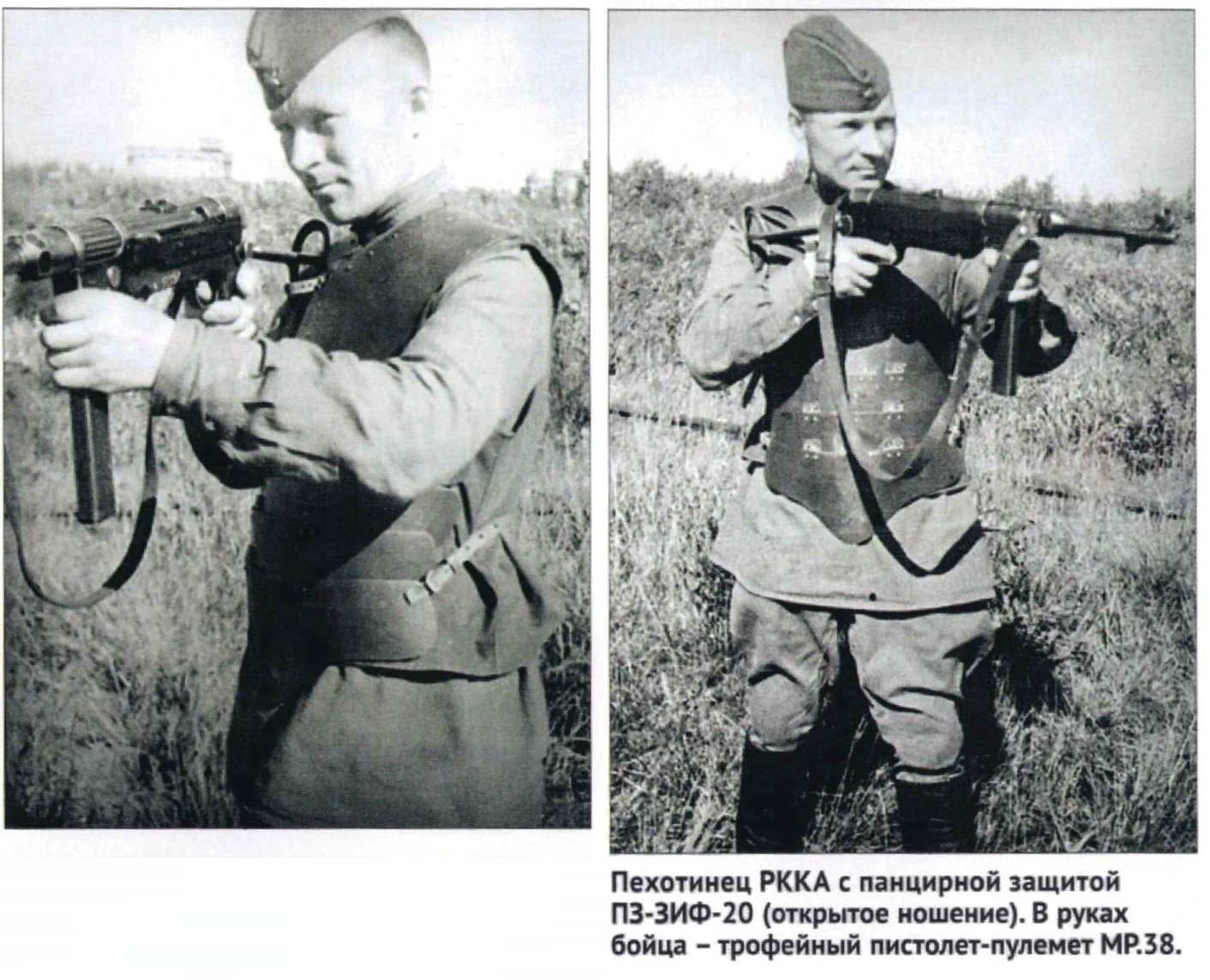

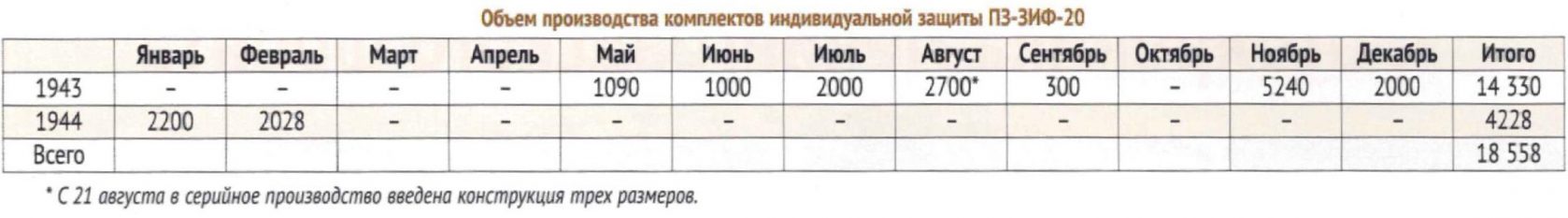

К марту 1943 г. опытный образец панциря ПЗ-ЗИФ-20 был представлен для рассмотрения в горком ВКП(б). Получив одобрение на опытную партию, заводчане к концу месяца полностью выполнили эту задачу, изготовив 100 панцирей, и, не останавливаясь на этом, в апреле и мае в инициативном порядке дополнительно выпустили 1000 комплектов панцирной защиты [4]. Окончательную отработку конструкции ПЗ-ЗИФ-20 и подготовку к серийному производству проводил конструктор Троицкий.

Конструктивно панцирь ПЗ-ЗИФ-20 общей массой 3,8 кг состоял из пяти стальных щитков различной конфигурации, шарнирно скрепленных между собой при помощи коротких кожаных планок и ремней, смонтированных на брезентовом жилете. Два верхних щитка прикрывали грудную клетку, три нижних – брюшную полость.

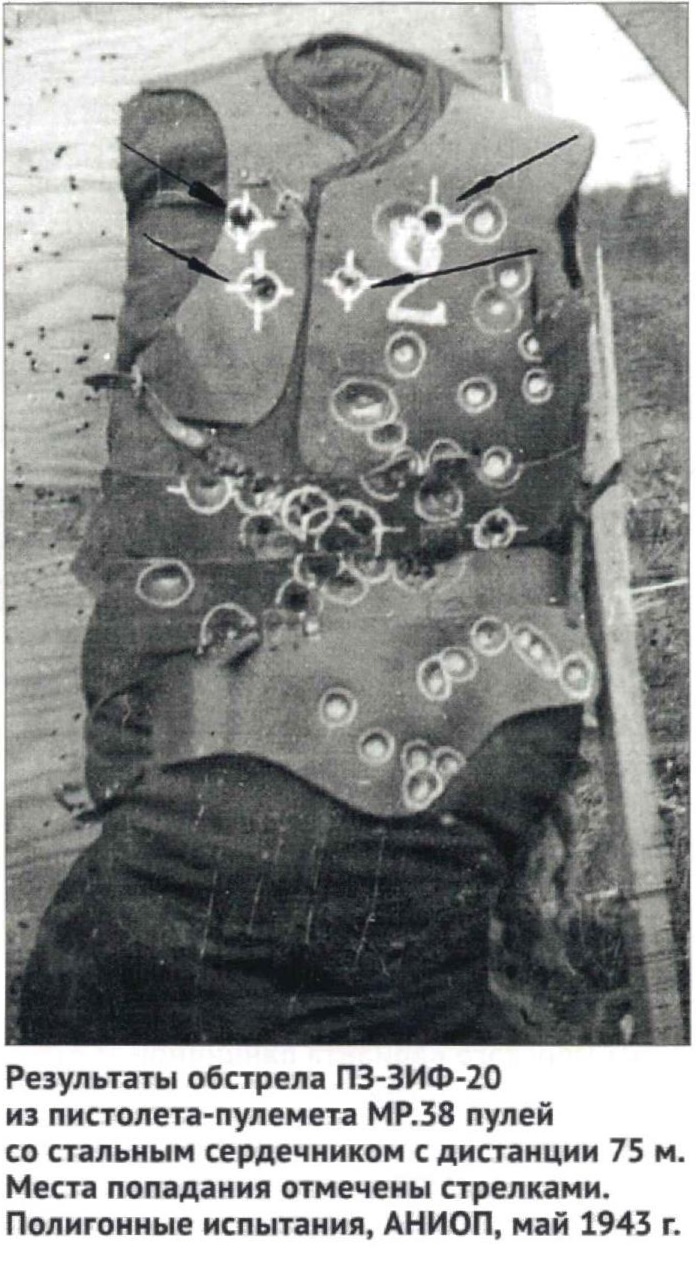

Чтобы окончательно решить вопрос о принятии ПЗ-ЗИФ-20 на вооружение, последовало указание о проведении АНИОПом его полигонных испытаний. Они состоялись 18-21 мая и включали обстрел панциря из отечественного 7,62-мм пистолета-пулемета ППД и трофейного 9-мм пистолета-пулемета МР.38. Результаты оказались следующими:

• при обстреле из ППД штатной пулей панцирь обеспечивал защиту на дистанции 75 м;

• при обстреле из трофейного пистолета-пулемета свинцовой пулей (штатный патрон) обеспечивалась защита на дистанции 20 м, пулей со стальным сердечником (бронебойный патрон) – 115 м;

• ношение панциря не создавало помех быстрой ходьбе, бегу и переползанию.

Для проведения войсковых испытаний 300 панцирей передали в части Ленинградского фронта. На основании решения командующего Ленинградским фронтом генерал-полковника Л.А. Говорова (о необходимости запуска в массовое производство панцирей) в начале июня завод в инициативном порядке увеличил толщину щитков панциря с 1,8 до 2,5 мм с целью повышения пулестойкости при обстреле боеприпасами со стальным сердечником.

Повторные испытания 12 июня показали уменьшение дистанции сквозного пробития панциря до 25 м при обстреле бронебойной пулей из трофейного пистолета-пулемета. Увеличение массы панциря до 4,8-5 кг не оказало заметного влияния на удобство его использования. По оценке специалистов полигона, это обуславливалось равномерным распределением нагрузки на плечи бойца при ношении панциря.

Расчетным методом оценили стойкость панциря к огню 7,62-мм винтовки обр. 91/30 г. – 800-900 м. На основании полученных данных были разработаны технические условия на изготовление и прием панцирной защиты, оговаривающие отсутствие сквозных пробоин при ее обстреле из ППД с дистанции 45 м по нормали. Окончательное заключение об эксплуатационных качествах предполагалось получить после всесторонних испытаний панциря в боевых условиях. По нарядам УКА Ленинградского фронта завод №7 приступил к выпуску первой партии панцирей с толщиной щитков 2,5 мм.

Тем не менее, 17 июня 1943 г. командование ГАУ КА отношением №828999 довело до сведения уполномоченного ГАУ КА по Ленинграду и руководства завода свою точку зрения:

«С учетом принятия в 1942 г. на вооружение РККА и организации массового производства стального нагрудника СН-42, превосходящего по своим тактическим и техническим характеристикам панцирную защиту ПЗ-ЗИФ-20, проведение войсковых испытаний и организация серийного производства панцирей на заводе №7 нецелесообразно».

Вместо панцирей ПЗ-ЗИФ-20 предлагалось начать поставку нагрудников СН-42 через начальника снабжения Ленинградского фронта. Однако поступление нагрудников задерживалось, поэтому горком ВКП(б) принял решение продолжить изготовление панцирей на заводе №7.

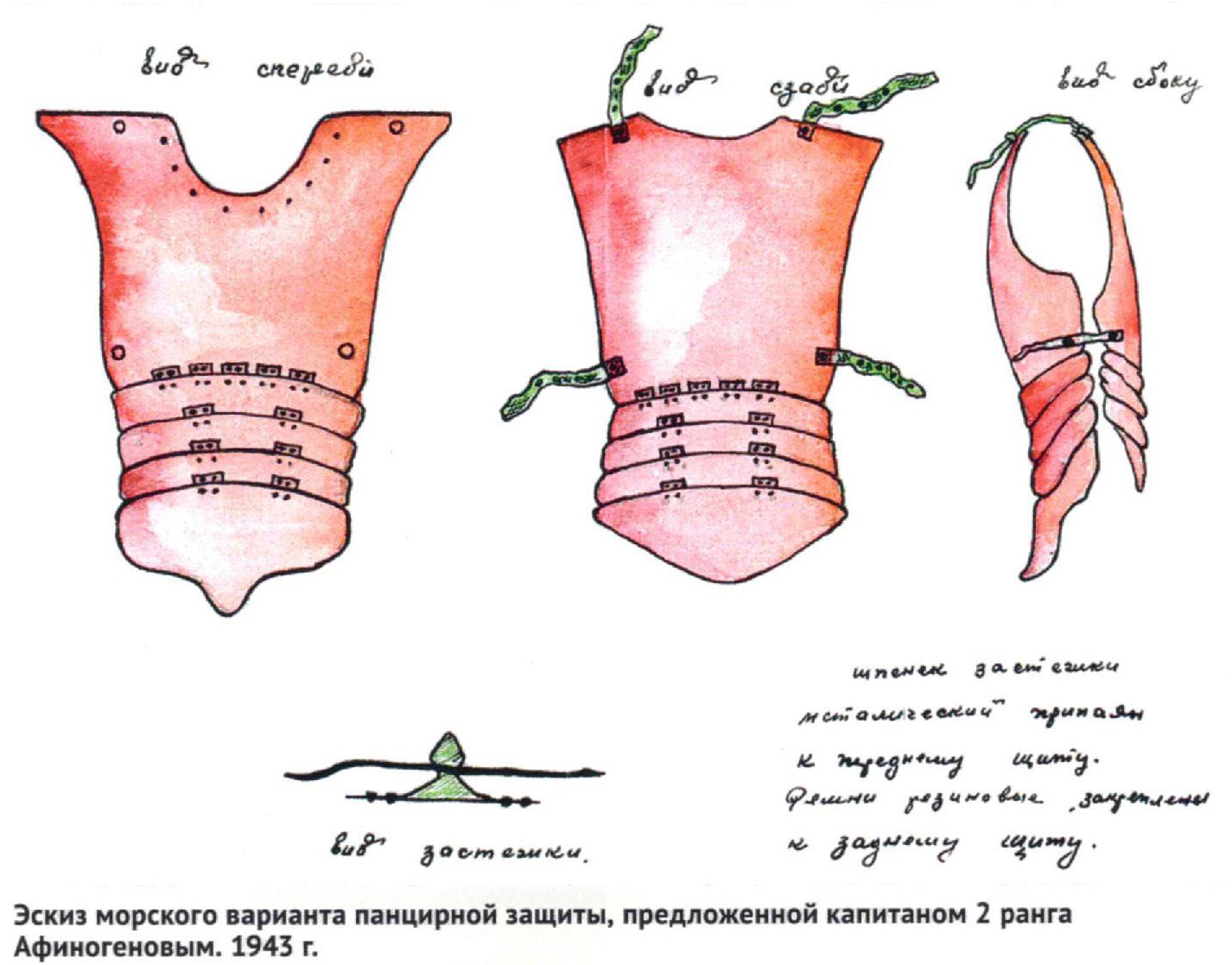

В ходе начавшейся навигации и активизации боевых действий в Финском заливе и Ладожском озере значительные потери несли экипажи малых морских охотников МО-4 КБФ. При выполнении боевых задач личным составом на открытой палубе, в условиях противодействия артиллерийского огня и бомбовых ударов авиации противника, основной процент ранений от пуль, осколков снарядов и авиабомб приходился на верхнюю часть тела (грудь, спина и область живота). Применение панциря позволило бы существенно снизить потери, однако при падении в воду моряки не смогли бы освободиться от него и погибли бы.

По предложению уполномоченного АУ ВМФ капитана 2 ранга Афиногенова (письмо №0790 от 19 июля 1943 г.), завод разработал и изготовил опытный образец морской панцирной защиты МПЗ-ЗИФ-22.

Испытания МПЗ-ЗИФ-22, проведенные 8 августа 1943 г., включали боевую работу номеров расчета 45-мм орудия 21К на палубе катера МО и имитацию аварийной ситуации в воде. По заключению комиссии, они

«выявили полную пригодность панциря для боевого применения во флоте».

Это позволило заводу №7 приступить к изготовлению установочной партии панцирей, предназначенных для индивидуальной защиты расчетов артиллерийских судовых и береговых орудий от осколков снарядов и пулевых ранений при атаках с воздуха. В сентябре 1943 г. завод изготовил и передал АУ ВМФ опытную серию МПЗ-ЗИФ-22 (200 шт.) для проверки на кораблях КБФ.

Характерная особенность «морского» панциря состояла в дополнительной защите спины при обеспечении необходимой для артиллеристов свободы движений. Общая масса комплекта составляла около 9 кг. Три броневых щитка – нагрудник, подвесной и спины – соединялись между собой ремнями, накидываемыми на кабурные кнопки. Такое решение обеспечивало требуемую свободу действий при обслуживании орудия и позволяло самостоятельно мгновенно сбросить защиту. По мнению завода, данный вид индивидуальной защиты мог быть также с успехом использован в частях зенитной и дальнобойной артиллерии РККА.

В связи с положительными отзывами, поступающими с фронта, горком ВКП(б) дал указание руководству завода №7 и ВНИИМ продолжить совершенствование панцирной защиты.

Эти работы привели к появлению двух дополнительных комплектов защиты с учетом антропометрических параметров военнослужащих (по росту и телосложению): для малого (1ПЗ-ЗИФ-20) и высокого роста (ЗПЗ-ЗИФ-20). Изменениям подверглись элементы крепления щитков, появилась дополнительная мягкая прокладка; для всех трех ростовых размеров ввели унифицированные поясные щитки, причем их количество сократили до двух. В августе 1943 г. опытные образцы панцирей (по 100 шт. каждого размера) передали в части Ленинградского фронта для проверки в боевых условиях.

Однако последовало повторное отношение ГАУ КА №830354 от 20 августа 1943 г. в адрес уполномоченного ГАУ КА по Ленинграду, подтверждающее нецелесообразность постановки на производство панцирей конструкции завода №7. В итоге командующий артиллерией Ленинградского фронта генерал-лейтенант Одинцов подготовил специальное указание о проведении на АНИОПе сравнительных испытаний стального нагрудника СН-42 и панцирной защиты ПЗ-ЗИФ-20.

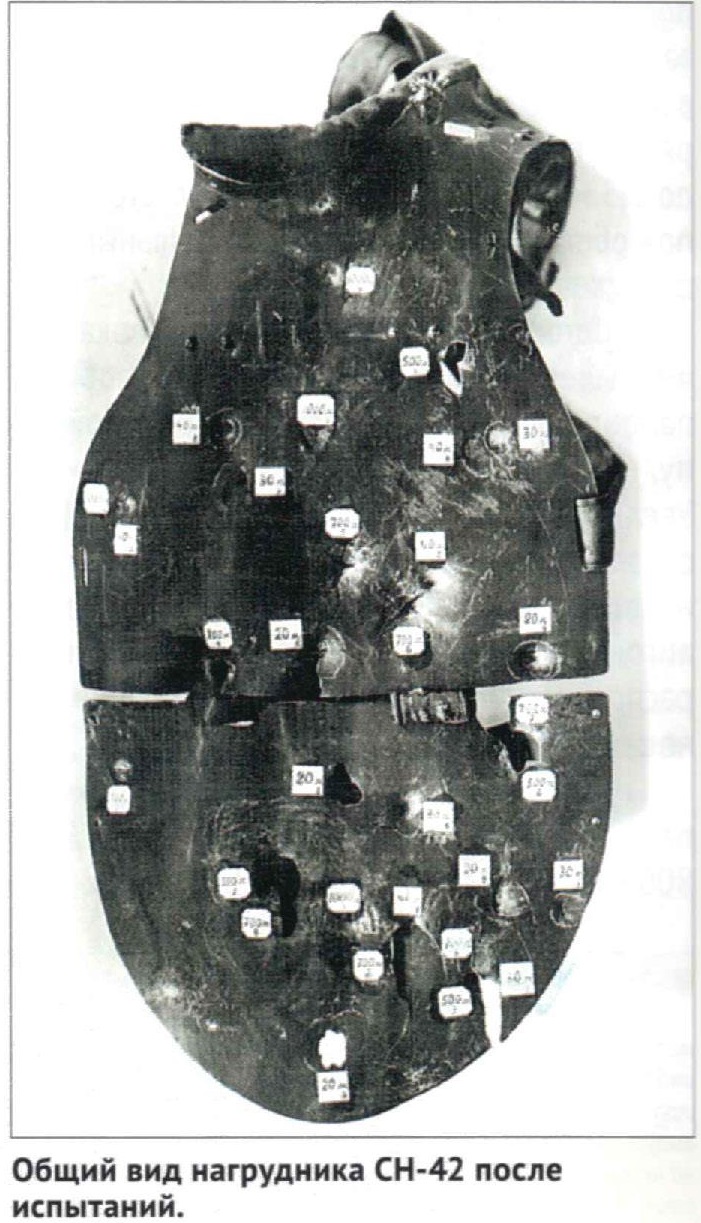

1 сентября 1943 г. на АНИОП доставили два стальных нагрудника СН-42 производства Лысьвенского металлургического завода (ЛМЗ). СН-42 состоял из двух щитков, из которых верхний прикрывал грудную клетку, нижний – брюшную полость. При толщине щитков 2-2,2 мм общая масса нагрудника составляла 3,4 кг. В отличие от ПЗ-ЗИФ-20, масса которого равномерно распределялась по всей площади обоих плеч, СН-42 навешивался только на одно левое плечо.

Для сравнительных испытаний выбрали два комплекта ПЗ-ЗИФ-20 из валовой партии августовского выпуска. Отстрел всех образцов производился из пистолета-пулемета ППД штатным патроном с дистанции от 40 до 10 м, а также из 7,62-мм винтовки обр.1891/30 г. (с оптическим прицелом) тяжелой пулей с дистанции 1000,700,600 и 500 м.

На основании результатов испытаний руководство полигона пришло к выводам, противоречащих мнению руководства ГАУ КА о высокой противопульной стойкости СН-42. Так, при обстреле из ППД штатными патронами панцирь завода №7 обеспечивал защиту с дистанции 5-10 м, тогда как СН-42 – только с 40 м. Винтовочный выстрел ПЗ-ЗИФ-20 держал на дистанции 600 м, а СН-42 – 800-850 м. Расчеты стойкости в отношении действия трофейной 7,92-мм тяжелой пули также показали преимущества ПЗ-ЗИФ-20, обеспечивавшего защиту на дистанции 650 м, против 850-900 м у нагрудника СН-42.

Такие результаты позволили специалистам полигона сформулировать осторожные предположения:

«…В заключении 5-го отдела Арткома ГАУ за №828999 от 17/WM5 г. сведения о том, что нагрудник СН-42 защищает от винтовочных пуль на дистанции 300 метров, являются или преувеличением, или поставленные с 75-й Автобазы стальные нагрудники изготовлены из материала, не отвечающего требованиям ТУ».

Отмеченная повышенная масса ПЗ-ЗИФ-20 (4,8-5 кг против 3,4 кг СН-42), компенсировалась равномерным распределением нагрузки, что уравнивало эксплуатационные качества испытанных образцов. Кроме того, возможность подбора панцирной защиты в зависимости от роста бойца также являлась неоспоримым достоинством конструкции завода №7, а возможность одевать поверх гимнастерку или зимнее обмундирование (шинель, ватник) исключило забивание грунта или снега под панцирь при движении по-пластунски, в отличие от стальных нагрудников.

Обсуждение результатов сравнительных испытаний ПЗ-ЗИФ-20 и СН-42 на уровне АК ГАУ и активная переписка о дальнейшей судьбе конструкции завода №7 все же привели к остановке ее производства в Ленинграде. Но в этот момент положительную роль сыграла инициатива руководства завода, не остановившегося на выпуске первых 100 опытных комплектов защиты, а также идейная поддержка горкома и уверенность в надежности и необходимости разработанной конструкции.

Успешное применение и положительные отзывы из частей Ленинградского фронта, получивших значительное количество ПЗ-ЗИФ-20 [5], позволило аргументировано убедить руководство не препятствовать налаженному производству эффективного вооружения в Ленинграде.

Дополнительным аргументом послужили и результаты повторных сравнительных испытаний на пулестойкость, проведенных 22 октября по указанию заместителя командующего артиллерии Ленинградского фронта генерал-майора интендантской службы Голубева. В заключении по результатам этих испытаний говорилось:

«…При обстреле из 9-мм немецкого автомата М.Р. обр.38 пулями со стальным сердечником, панцирь ПЗ-ЗИФ-20 обладает значительно более высокой пулестойкостью по сравнению с нагрудником СН-42, обеспечивая защиту от поражения на дистанции 15 метров и более, в то время как нагрудник СН-42 защищает от этих пуль лишь на дистанции свыше 80 метров».

В ноябре 1943 г. приемка готовых ПЗ-ЗИФ-20 на заводе №7 возобновилась. К началу заключительного этапа совместной операции «Искра» Ленинградского и Волховского фронтов для оснащения частей Красной Армии изготовили более 15 000 «ленинградских доспехов».

План I квартала 1944 г. (4000 ПЗ-ЗИФ-20) завод выполнил досрочно, изготовив за два месяца 4228 панцирей. Общий объем производства за десять месяцев в условиях блокады Ленинграда составил 18 558 комплектов панцирной защиты.

После полного снятия блокады завод №7, завершив в феврале 1944 г. выпуск средств индивидуальной защиты, сосредоточил свои силы на выполнении других правительственных заданий.

Статья подготовлена по материалам ЦГИАПД, ЦГА и ЦГАКФФД

[1] Из справки зав.отдела оборонной промышленности ГК ВКП(б) от 2 сентября 1940 г.

[2] ОКБ-43 было организовано в ноябре 1935 г. В1936-1937 гг. оно занималось разработкой автоматических пушек калибра 37-45 мм и с начала 1938 г. было полностью переключено срочное проектирование установок вооружения для укрепленных районов.

[3] Балтийский судостроительный завод им. Орджоникидзе.

[4] Вполне вероятно, что на последнем этапе подготовки прорыва блокады в горкоме прозвучало предложение по формированию передовых штурмовых подразделений, оснащенных индивидуальными средствами защиты, повлекшее за собой задачу, поставленную перед заводом №7. Возможно, инициативный выпуск сверхплановых 1000 шт. панцирей помог сгладить досаду на несколько задержавшееся развертывание серийного производства сложной продукции.

[5] На исходе первой декады сентября завод изготовил и передал в войска 7090 комплектов защиты, из них 1400 было изготовлено с учетом роста и телосложение военнослужащих.

источник: Иван Павлов, Михаил Павлов «Эпизоды деятельности оружейных предприятий блокадного Ленинграда «Ленинградские доспехи»» «Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра» №4/2018 г., стр.32-41

++++++++++

Супер! Спасибо!