Это перепост его статья: ПРОТИВОТАНКОВАЯ РЕЛЬСОВАЯ ПУШКА. Я думаю, эта статья будет многим интересна, прочтя её, вы получите полное представление о том, что же собой представляет этот вид вооружения будущего. К сожалению, информация не самая свежая, так что, если кто-то из вас, что-то встречал по этой теме, из последних новостей, обязательно поделитесь. Далее авторский текст.

31 августа 1988г. совместные усилия армии, управления перспективного планирования МО (DARPA) и управления ядерного оружия МО (DNA) по развитию технологии пушки со сверхвысокой начальной скоростью снаряда для противотанкового и других военных применений завершились успехом. Впервые из электромагнитной рельсовой пушки был произведен успешный выстрел баллистическим противотанковым снарядом. В предшествующих испытаниях рельсовой пушки выстрелы производились пластичными пулями. Конусообразный снаряд длиной II дюймов (27,94 см), разработанный и изготовленный фирмой "Каман сайансиз", достиг скорости 2,1 км/с при дульной энергии 4,5 МДж, Снаряд пробил стальную броневую плиту значительной толщины.

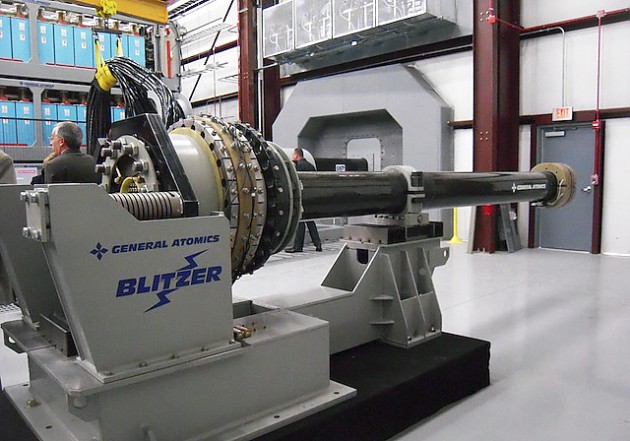

9-МДж рельсовая пушка длиной 8, размещенная в Сан-Диего и разработанная лабораторным комплексом "Максвелл", является одной из двух лабораторных пушек, стреляющих одиночными выстрелами, которые используются в качестве испытательных установок для отработки технологии противотанковых рельсовых пушек.

Другая лабораторная пушка размещена в университете Техаса в г.Остин. Фирмы "Каман сайенсиз" и "Форд аэроспейс" разрабатывают и изготавливают неуправляемые снаряды для испытательных стрельб из обеих пушек. Целью текущей серии испытаний является добиться при стрельбе различными снарядами дульных энергий 9 МДж (Джоуль является мерой кинетической энергии или движения) и начальных скоростей от 3,5 до 4,0 км/с. (Для сравнения, 120-мм. пушка танка М-1А1 выстреливает свои снаряды с начальной скоростью 1,6 км/с при дульной энергии 9 МДж).

Второго сентября был установлен другой рекорд: пластичный снаряд массой 1,08 кг, выстреливаемый из максвелловской пушки, достиг скорости 3,4 км/с при энергии 6,3 МДж. Джон Фарбер, начальник отделения электромагнитных применений управления ядерного орудия, заявил редакции журнала AFJI, что это была самая высокая скорость, когда-либо достигаемая массой в один кг любыми средствами.

Электромагнитные пушки

Многие годы разрабатывались несколько типов "электрических" пушек с сверхвысокой начальной скоростью снаряда, наиболее общим типом является электромагнитная рельсовая пушка. Такая электромагнитная пушка состоит из двух параллельных рельсов, обычно медных, которые проводят электричество при движении снаряда между ними. Якорь, или перемещающийся мостик, за снарядом поддерживает контакт с двумя рельсами. Пушка стреляет за счет подведения мощного электрического тока к рельсам, который проходит (пульсирует) через якорь, создавая интенсивное магнитное поле вокруг рельсов, толкающее якорь и снаряд по стволу с большой скоростью.

В лабораторной пушке университета Техаса используется "твердый" якорь, а в максвелловской пушке — "дуговой" якорь — снаряд имеет сзади алюминиевый мостик, который испаряется в плазму (горячий ионизированный газ), когда ток пульсирует через него; плазма толкается магнитным полем вперед и толкает снаряд.

Эти две пушки отличаются также различными подходами к генерированию, хранению и подаче в долю секунды огромного импульса требуемой электрической энергии (три-четыре миллиона ампер). В пушке университета Техаса используются генераторы высокой энергии с вращающимися маховиками. В максвелловской пушке используется батарея накапливающих энергию конденсаторов, используется технология, которую управление ядерного оружия отработало для имитации эффектов ядерного вооружения в лаборатории. При использовании конденсаторов электрическая энергия может вводиться по всей длине рельсовой пушки, а не только в интервале. Это дает возможность при меньшей длине пушки и предварительном ускорении сообщать снаряду скорости порядка 0,7 км/с до вхождения его в рельсы, сводит до износа на максвелловской пушке и позволяет производить стрельбы очередью. Предыдущим рельсовым пушкам была присуща эрозия рельсов, что мешало успешной стрельбе или требовало большого ремонта после каждого выстрела.

Снаряды

Снаряд фирмы "Каман" длиной II дюймов и массой 0,5 кг, используемый в испытаниях 31 августа, изготовлен из комбинированного материала с вольфрамом для наконечника и пробивающего сердечника. (Фактически на испытаниях выстреливалась масса 2,05 кг: снаряд, якорь и окружающий поддон, который держит снаряд на месте и блокирует его, когда он перемещается по стволу). По сообщению представителя фирмы "Каман", он был разработан для пробития легкой брони или самолетов. Эта фирма изготовила более крупный снаряд длиной 21 дюйм (53,34 см) и массой 2,75 кг, который был разработан для пробития тяжелой брони. Им, вероятно, начнут стрелять из двух лабораторных пушек следующим летом после окончания испытаний меньшего снаряда.

Руководитель программы по пушке с сверхвысокой начальной скоростью снаряда управления перспективного планирования МО Питер Кемми сообщил редакции журнала AFJI, что конструкции снарядов еще не оптимизированы для пробития брони. Испытания предназначаются для достижения успешных стрельб снарядами без повреждения их в установке, эта проблема существует до настоящего времени, и постепенного повышения достигнутых дульных энергий и начальных скоростей.

Фирмы "Форд" и "Каман сайенсиз" должны обеспечить успешные стрельбы из обычного орудия каждая своими снарядами, особенностью которых будут сегментные пробивные сердечники, до производства стрельб из электромагнитных пушек. В настоящее время снаряды выстреливаются лабораторными пушками на малые дальности. Выстрелы на большие дальности, ожидается, будут, как только снаряды достигнут уровней дульной энергии 9 МДж и начальной скорости 3,5-4,0 км/с. Затем подрядчики добавят к снарядам углерод-углеродные носовые наконечники, подобные тем, что используются на боеголовках чтобы помочь им противостоять атмосферному нагреву при сверхвысокой скорости. Они также улучшат конструкции поддонов, которые определяют точность неуправляемых снарядов при стрельбе на дальности 3-4 км. (Поддон отделяется после вылета снаряда из пушки и воздействует на точность стрельбы).

Противотанковая программа

Министр обороны на основании доклада научного комитета МО по танкам и противотанковым средствам 1985г. дал распоряжение армии и управлению перспективного планирования МО по восстановлению танкового равновесия США/НАТО — стран-участниц Варшавского Договора.

В 1986г. были начаты работы по совместной программе по пушке со сверхвысокой начальной скоростью снаряда. В этом году университету Техаса и лабораторному комплексу "Максвелл" были предоставлены контракты под контролем научно-исследовательского центра по вооружению ARDEC (Пикантинский арсенал, шт. Нью-Джерси) и управления ядерного оружия на создание и эксплуатацию лабораторных пушек, стреляющих одиночными, выстрелами. В этом же году были предоставлены также три контракта на разработку и изготовление пушки на подвижной основе ("волокуше"), стреляющей очередью. Контракты были заключены с университетом Техаса, фирмой FMC -лабораторным комплексом "Максвелл" и фирмой EML Research, подконтрольной фирме "Каман".

Эти пушки должны были устанавливаться на подвижной основе с встроенным источником питания и механизмом заряжания снарядов. Демонстрационные макеты должны были быть способными вести повторяющуюся стрельбу снарядами (три раза в минуту) с дульной энергией 9 МДж.

© BTVT.narod.ru

GLENN W. GOODMAN

ARMY'S ANTIARMOR RAIL GUN PROGRAM BEGINS TO MAKE STRIDES.

ARMED FORCES JOURNAL INTERNATIONAL, 1988, October

Возникает ряд вопросовИз коих первый… нет, даже не энергоэффективность этих систем. Первым у нас будет — а зачем такие начальные скорости? С одной стороны выигрыш в бронепробиваемости минимален: уже начиная с ударных скоростей 1,2-1,5 км/с наблюдаются первые признаки выхода на плато. В промежутке 1,7-2,5км/с выигрыш ЕМНИП порядка 25-30%. Ещё столько же — на участке 2,5-М (М — скорость звука в бронепреграде, т.е. несколько км/с). Всё. Начиная с этого предела поведение снаряда описывается гидродинамической теорией с очень малой погрешностью (исследован диапазон до 20км/с с небольшим) и подчиняется в общем тем же закономерностям, что и кумулятивная струя: больше плотность материала и длина — растёт пробиваемость, выше скорость — растёт разве что диаметр входной воронки и части канала. Так что выше 2-2,5 «задирать» ударные скорости смысла не имеет: «высвободившуюся» кинетическую энергию рациональнее «потратить» на метание более габаритного «дрына». На gspo.ru это давно и подробно обсуждали, есть ссылки на статьи и графики. С другой стороны повышение скорости — повышение теплового нагрева и деформаций снаряда, повышение ударных перегрузок в стволе (т.е. сложности с установкой электронной начинки растут как минимум в квадрате). Тогда зачем? Остальные вопросы (откуда столько электроэнергии на танке, как хранить, как подавать, проблема тепловых потерь и ЭМ-демаскировки, влияния внешних ЭМ-полей типа грозы и… Подробнее »

ИМХО, противотанковая тема в

ИМХО, противотанковая тема в применении ЭМП — «притянута за уши». Насчет бронепробиваемости 178_й всё растолковал. Обычные пушки с химическим «метанием» обеспечивают более-менее надежное надёжное (а с учетом резегрвов типа ЖМВ, донных ГГ и т.д. — скорее даже «более») поражение бронированных целей на дистанциях _прямого_ выстрела. Стрелять же по танкам с закрытых позиций вольфрамово-урановыми ломами любого калибра — бессмысленно…

Отсюда наиболее вероятное применение ЭМП — корабельная артиллерия (там проще с энергией, можно пристроить и ЯЭУ, и батарею суперконденсаторов) среднего калибра (203-305 мм, меньше нет смысла, «начинка» не влезет, крупнее уже наверно проще КР/БР/самолет снарядить), стрельба на дальние и сверхдальние дистанции (100-150-200++ км) боеприпасами типа управляемых снарядов с наведение по ЖПС или по РЛС-ИК-ТВ каналу, м.б. с кассетной БЧ, либо как вариант — ядрёна бомба 🙂

Доброго дня! Насчёт

Доброго дня! Насчёт управляемых снарядов… А у них «мозги» не протухнут от таких ускорений? ИМХО, электроника — штука довольно нежная, да и куда её в такой «лом» запихивать, он же вроде как монолитный?

ДВС!

Даже и на кораблях не

ДВС!

Даже и на кораблях не всё так однозначно (см. тему «Возродятся ли линкоры» — фрагмент дискуссии о способах повышения дальности стрельбы), хотя может Вы и правы.

Лично мне кажется довольно перспективным применение электромагнитных метательных устройств в космосе.

ЭМП

ДВС!

Собственно, Гость из поста № 2 — это я

Про «возрождённые линкоры» прочёл — весьма интересно, содержательно и во многом созвучно собственным мыслям.

Касательно космоса — терзают меня смутные сомнения насчёт энергетики — не солнечными батареями же… С другой стороны, линейние размеры там менее лимитированы, ЭМП с рельсой в пару сотен метров выглядит вполне реально, соответственно токи будут на порядки меньше, но…куды и чем стреляем и как наводимся? и главное — зачем? Если имеется в виду отправка дальних зондов типа «Пионера» etc… но тут тоже вопросов выше крыши (я в частности про экранирование аппаратуры от ЭМИ)… Или мы таки о Звёздных войнах? Тут признаться не специалист…

Хотя звезда смерти конечно рулит 🙂

ДВС!

Я имел в виду именно

ДВС!

Я имел в виду именно боевое применение. И НЕ имел в виду психопатологических скоростей типа 20км/с и выше. Запускаем 20-ти тонную байду на обратную орбиту (т.е. против вращения земли) — суммарная встречная скорость нормальных спутников уже будет в районе 15 км/с. Раздвижная установка с разгонной длинной порядка 20м просто добавляет порядка 1,5-3 км/с для того, чтобы поражать соседние орбиты. Снаряды — управляемые, собственно БЧ не несут — всё занято электроникой (а и то сказать — зачем там БЧ когда скорость соударения свыше 16 км/с?).

Сама по себе способность снаряда выдержать стартовые ускорения (вспоминаем формулу S=a*t^2/2 и понмаем, что а=v^2/(2*S)) порядка 22500g без «сплющивания» электроники ИМХО вполне достаточная гарантия его механической твёрдости (каковая — как мы уже выяснили — при таких скоростях столкновения уже не очень-то и нужна, тут плотность рулит).

Итого получаем радиус поражения порядка 300км.

Энергия? Изотопный реактор + батарея перспективных конденсаторов (они-то и займут большую часть из этих 20 тонн по весу). Ведение огня очередями как-то не предполагается. Скорее 1 выстрел в несколько минут.

То что БЧ (в случае попадания

То что БЧ (в случае попадания по цели) не нужна — понятно (хотя, может быть, некая «микроосколочная» и имеет право на существование?). А вот как управляться-то в космосе? Для любого более менее активного маневра (а при таких скоростях сближения там надо будет ой-ой как активно маневрировать) нужна прорва топлива…

ДВС!

Как Вы себе

ДВС!

Как Вы себе представляете это «ой-ой как активно»? Для чего?

Поясню свою мысль: Вот у нас есть «орбитальная пушка» и её цель — спутник разведки. Он летит по орбите, параметры которй нам известны, т.е. мы можем рассчитать его положение в заданный момент времени с довольно высокой точностью (явно меньше илометра, ИМХО порядка нескольких сотен метров). Запускаем снаряд/ракету на которой есть ГСН и движки. Ей надо просто серией последовательных уточнений пересечь свою траекторию с траекторией цели. Всё. Ах да, поскольку мы не надеемся на прямое попадание, можно и впрямь сделать подрыв по команде, чтобы поле осколков весом около грамма «просеяло» полгектара перпендикулярно траектории мишени. Тут мы приходим (я просто погорячился вначале) в «микроосколочной» идее, но причём тут интенсивное маневрирование — ума не приложу. Или Вы считаете, что спутник/цель будет НАСТОЛЬКО интенсивнео маневрировать, что ракете за ним не угнаться?

ДВС!

Цель/спутник,

ДВС!

Цель/спутник, естественно, НАСТОЛЬКО активно не маневрирует, просто сами погрешности прицеливания/вычисления траектории/возмущения гравитацилнного поля со стороны Юпитера 🙂 и т.д. приведут к необходимости _резких_ коррекций именно потому,что скорости сближения диктуют минимальные (микро- и наносекунды) времена реакции, откуда вытекают нешуточные ускорения при маневрировании при таких временах. Насчет большого количества топлива тоже может быть погорячился (тупо сжечь не успеем :), но двигатель с достаточно большой удельной тягой наверняка понадобится…

По поводу осколков — шарообразное поле радиусом 50 м имеет объем около 0,5 млн. м3, по одному граммовому осколку в кубометр — 0,5 т. — нехило… надо на миллиграмовые осколки переходить, а то у нас перехватчик больше цели получается 🙂

«…просто сами погрешности«…просто сами погрешности прицеливания/вычисления траектории/возмущения гравитацилнного поля со стороны Юпитера 🙂 и т.д. приведут к необходимости _резких_ коррекций…» Удивительно. Вот на С-300В и более поздних модификаций вариантов ПРО всё прекрасно работало и без титанических ускорений. Как-то 20-30 «же» обходились и ничего. Потом — что за погрешности страшные такие? Цель видим, координату определяем «с точностью до миллиметра», вектор скорости тоже за полминуты наблюдений и сотню-другую итераций можно вычислить достаточно точно… Да что я Вам про сфероконей в вакууме, гуглите «ASAT+F-15» или идите сразу на http://www.testpilot.ru/usa/vought/asat/asat.htm и читайте. Это для начала. Если лень — процитирую ключевые на мой взгляд моменты: «Полезной нагрузкой является малогабаритный перехватчик MHIV (Miniature Homing Intercept Vehicle) фирмы Vought, имеющий вес 15,4 кг, длину 460 мм и диаметр около 300 мм… …Наведение ракеты ASAT в расчетную точку пространства после ее отделения от самолета-носителя производится инерциальной системой. Она размещается на второй ступени ракеты, где для обеспечения управления но трем плоскостям установлены небольшие двигатели, работающие на гидразине… …Для определения ориентации самого перехватчика служит лазерный гироскоп, являющийся, по существу, высокоточными часами, которые отсчитывают обороты. Принятые инфракрасными датчиками сигналы от цели, а также информация с лазерного гироскопа поступают в бортовой компьютер. Он устанавливает с точностью до микросекунд, какой двигатель должен включиться… Подробнее »

Ну зачем же сразу «лень»?…

Ну зачем же сразу «лень»?… Почитал, не поленился.

Ну в общем, всё правильно. Просто когда только начинался разговор, я имел в виду что управление и маневрирование снарядом в атмосфере (пусть даже весьма разряженной) с помощью аэродинамических поверхностей не требует затраты доп. количества активного тела, достаточно небольшой энергии на привода. В космосе же — «совсем другая разница»…

А как Вы полагаете, имеет ли смысл использовать в качестве поражающего элемента некую сеть («паутинку», «корзинку») из тонкой уж не знаю чего — то ли металлической проволоки, то ли может быть карбоновой нити (опять же чудо-нановолокна можно применить :)? А в узлах сети разместить некие утяжеления (аналог ГПЭ). Видимые плюсы — стабильная форма ареала поражения (предварительно конструкция раскручена), за счет эффекта захлёста сети м.б. достигнуто поражение объекта «сбоку» (и даже «сзади») и отсутствие разбегания осколков (ГПЭ) по разным орбитам (меньше космического мусора). Хотя в случае масштабного конфликта на орбите последнее соображение может и не иметь значения…

И вот ещё,в порядке оффтопа — «По согласию они и мы такие программы свернули»: судя по событиям февраля 2008г. это не совсем так, по крайне мере применительно к «ним». Но это скорее _наша_ беда.

1. Наконец-то понял Ваш намёк

1. Наконец-то понял Ваш намёк про аэродинамические поверхности. Может и получится. Правда тут пара «нюанусов» 🙂 .

А) Чем реже атмосфера тем больше нужен руль. Большой руль может не выдержать стартовых перегрузок (у нас в отличие от той ракеты предполагается СНАРЯД, соответственно порядок ускорений несколько иной, ибо ПРИЧИНА обсуждения — ЭМ-пушка). Надо считать — непонятно как.

Б) Руль по определению не может быть больше чем корпус. Имеет смысл как раз корпус использовать в качестве руля — разворачивая его вначалепри помощи гироскопа… а лучше движка / газодинамического руля.

Так что в принципе принимается.

2. Для такой точности сетка — самое то. Преимущества ИМХО описаны толково за исключением того, что на скорости 15-16км/с нити будут рваться раньше чем произойдёт захлёст.

3. Относительно «нас» и «них». Я чуть-чуть не понял: они возобновили РАКЕТНОЕ противоспутниковое оружие авиационного базирования? Откуда данные?

ДВС!

1А)…»Чем реже

ДВС!

1А)…»Чем реже атмосфера тем больше нужен руль…» — совершенно верно, тут может погорячился, в верхних слоях траектория скорее, скажем так, «частично управляемая», ближе к баллистической. Хотя… — «Надо считать — непонятно как.» 🙂

2…»нити будут рваться раньше чем произойдёт захлёст» — ну так на то и нано-волокна же 🙂

3… — так говорю же оффтоп и общие рассуждения. За последние 3 года в деле ПРО и сбития спутников отметились Китай и Штаты, а наши генералы отделываются туманными рассуждениями. Так вот чего нам не хватает — политической воли или всё-таки «пороху»?

Однако, сдаётся мне, что мы чего-то в сторону ушли от основного вопроса — есть ли перспектива у ЭМП именно в качестве ПТС или нет? статья-то вроде называется «ПРОТИВОТАНКОВАЯ рельсовая пушка»…

Моё мнение как

Моё мнение как противотанковая пушка явно не подходит.

Слишком сложна в изготовление и применение, обычные арт системы проще и надёжней не говоря уже о стоимости.

Вот как система космического базирования но не на орбитальной платформе а на корабле очень даже нечего смотрится. Тем более на КК (космический корабль ) может выполнять функцию ходового двигателя так-как ей всё равно чего разгонять лишбы электропроводно было а так хоть болванку хоть плазму.