От Брунете до Теруэля

Новый этап боевых действий испанской гражданской войны начался со сражения при Брунете – деревне с населением менее 1000 чел., находящейся примерно в 30 км западнее Мадрида. Битвы на Хараме и под Гвадалахарой были отчасти успешны для республиканцев, в основном потому, что являлись контрнаступлениями, т.е., по сути, импровизациями. Но если планированием наступательных операций начинал заниматься республиканский генеральный штаб, результат всегда оказывался, мягко говоря, неоднозначным. То ли генералы, вроде Миахи и его заместителя полковника Касадо, были теми еще «полководцами», то ли, как считают некоторые авторы, они действительно с самого начала не верили в победу Республики и занимались мелким вредительством – все может быть. Во всяком случае, планировавшиеся республиканцами раз за разом лобовые удары на узком участке фронта, да еще и при отсутствии достаточных резервов и недостаточном количестве артиллерии и прочих средств усиления, отнюдь не являются признаками выдающихся стратегических способностей штабистов.

Наступление на Брунете имело массу военных и политических целей. С одной стороны, в случае успеха предполагалось существенно облегчить положение Северного фронта (к этому времени там уже был потерян Бильбао, а территория, контролируемая республиканцами в Стране Басков, сократилась более чем наполовину) путем оттягивания резервов националистов под Мадрид. С другой стороны, следовало упрочить успехи, достигнутые весной под Гвадалахарой, и отодвинуть линию фронта от столицы. С политической точки зрения наступление под Брунете должно было показать всему миру, что Испанская Республика способна воевать всерьез.

После Гвадалахары «Комитет по невмешательству» принял дополнительные санкции против республиканцев, в частности, временно ввели полный запрет на транзит военных грузов через французскую территорию: суда, идущие из СССР, теперь вынуждены были прорываться непосредственно в республиканские порты. До этого вооружение могло доставляться во Францию и перевозиться к испанской границе по железной дороге в закрытых вагонах. При этом морская блокада тоже была ужесточена, а Средиземное море контролировалось итальянским флотом. Доставка грузов из СССР становилась архисложной задачей, и именно поэтому к началу Брунетской операции республиканцы не смогли должным образом пополнить, к примеру, авиапарк своих ВВС. Как обычно, у республиканцев не имелось и необходимых резервов.

Тем не менее, 5 июля 1937 г. три республиканских корпуса (восемь дивизий, более 35000 чел.) при поддержке 164 орудий, 130 танков, 40 бронемашин и 133-136 самолетов начали наступление на Брунете – это был уже практически шаблонный для них лобовой удар на узком участке фронта. Им противостояли два армейских корпуса националистов (шесть дивизий, около 65000 чел., несколько сотен орудий, более 100 танков и бронемашин).

Поначалу все развивалось успешно для республиканцев. 6 июля они вышли к Толедскому шоссе и взяли Брунете, но у них в тылу остались блокированные гарнизоны националистов в Кихорне, Вильянуэва-де-ла-Каньяда и Вильяеуэва-дель-Пардиль. Борьба за эти населенные пункты затянулась до 9-10 июля, в результате чего темп наступления замедлился. Далее имевшие резервы и некоторую свободу маневра националисты начали наносить контрудары, и к 12 июля инициатива перешла к ним. К тому же, генералы X. Варела и X. Ягуэ смогли оперативно перебросить с севера под Брунете дополнительные силы авиации (до 300 самолетов). При этом германский легион «Кондор» впервые применил на брунетском участке фронта новейшие типы самолетов, например истребители Bf 109 и бомбардировщики Не 111, аналогов которым у республиканцев не было.

Подавляющее численное и качественное превосходство противника в воздухе отметили в своих воспоминаниях даже республиканские военачальники, вроде В. Рохо и Э. Листера, а моральное воздействие от авианалетов под Брунете было столь сильным, что брожения начались даже среди наиболее боеспособных интербригадовцев. В некоторых подразделениях возникла паника.

Последующая неделя боев обескровила республиканцев, и 24 июля националисты отбили Брунете обратно. 28 июля линия фронта на брунетском участке стабилизировалась вплоть до весны 1939 г. Первоначальный план республиканского командования не был выполнен даже наполовину, а «по очкам» эта операция стала для республиканцев явным поражением (до 20000 убитых против примерно 13000 у националистов). Ни одна политическая цель достигнута не была: к примеру, положение Северного фронта это наступление не улучшило.

Республиканские танки в этой операции, как обычно, распределили повзводно и поротно для непосредственной поддержки пехотных частей. В результате ничем особенным они себя не проявили. Потери составили до 20 танков и бронеавтомобилей, при этом главной их причиной стал огонь противотанковых орудий и удары авиации. Тем не менее, сразу после окончания Брунетской операции республиканское командование все же сумело частично восполнить технические потери за счет новых поставок из СССР и даже начало планировать очередную наступательную операцию, на сей раз на Арагонском фронте – против Сарагосы, столицы провинции Арагон.

Операция планировалась в том числе для отвлечения сил противника от штурма Астурии и ее столицы Сантандера на Севере и предусматривала продвижение на 40-50 км в северном направлении с последующим взятием Сарагосы. Однако место для наступления было выбрано не слишком удачно. Республиканцы словно забыли, что примерно в 70 км северо-восточнее Сарагосы в той же провинции Арагон находился небольшой городок Уэска, на подступах к которому с конца 1936 г. шли упорные бои. Под Уэской республиканцы не добились почти никаких успехов, зато понесли серьезные потери. Именно там 11 июня 1937 г. погиб, к примеру, первый командир 12-й интербригады, венгерский интернационалист Мате Запка (он же «Генерал Лукач», см. о нем, например, стихотворение К. Симонова «Генерал» 1937 г.). А подготовка республиканцев к наступлению на Сарагоссу не стала военной тайной для националистов. Они загодя выстроили на этом участке фронта прочную оборону (окопы полного профиля, каменные и железобетонные огневые точки, минные поля, противотанковые рвы, колючая проволока и т.д.) и подготовили к длительной осаде все населенные пункты в своем ближнем тылу.

Поэтому, когда 24 августа 1937 г. почти 80-тысячная группировка республиканских войск (десять дивизий, две из которых были укомплектованы интербригадовцами, одна танковая и одна кавалерийская бригада) начала наступление на Сарагосу, националисты были к этому готовы. Находившаяся на острие удара 11-я республиканская пехотная дивизия Э. Листера поначалу успешно продвигалась вперед, но к 26 августа республиканцы остановились для ликвидации оставшихся у них в тылу гарнизонов городков Кинто и Бельчите.

С этого момента наступление потеряло темп. Даже Листер написал:

«Мы умеем вести позиционные бои, но не умеем маневрировать».

Бельчите был взят 6 сентября, после чего фронт остановился на подступах к городкам Медиана и Фуэнтес-де-Эбро. До 11 октября на этом участке шли бои местного значения.

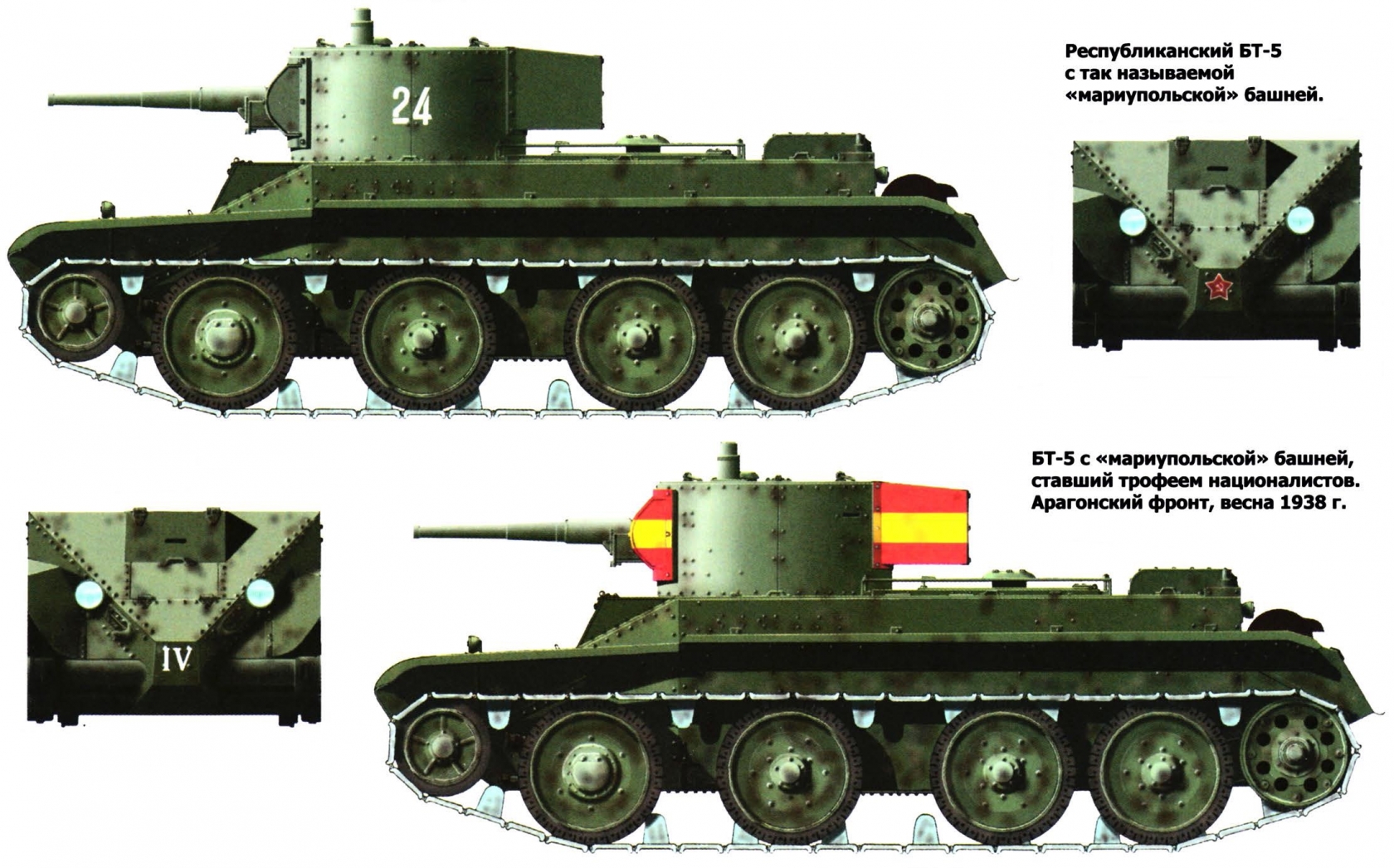

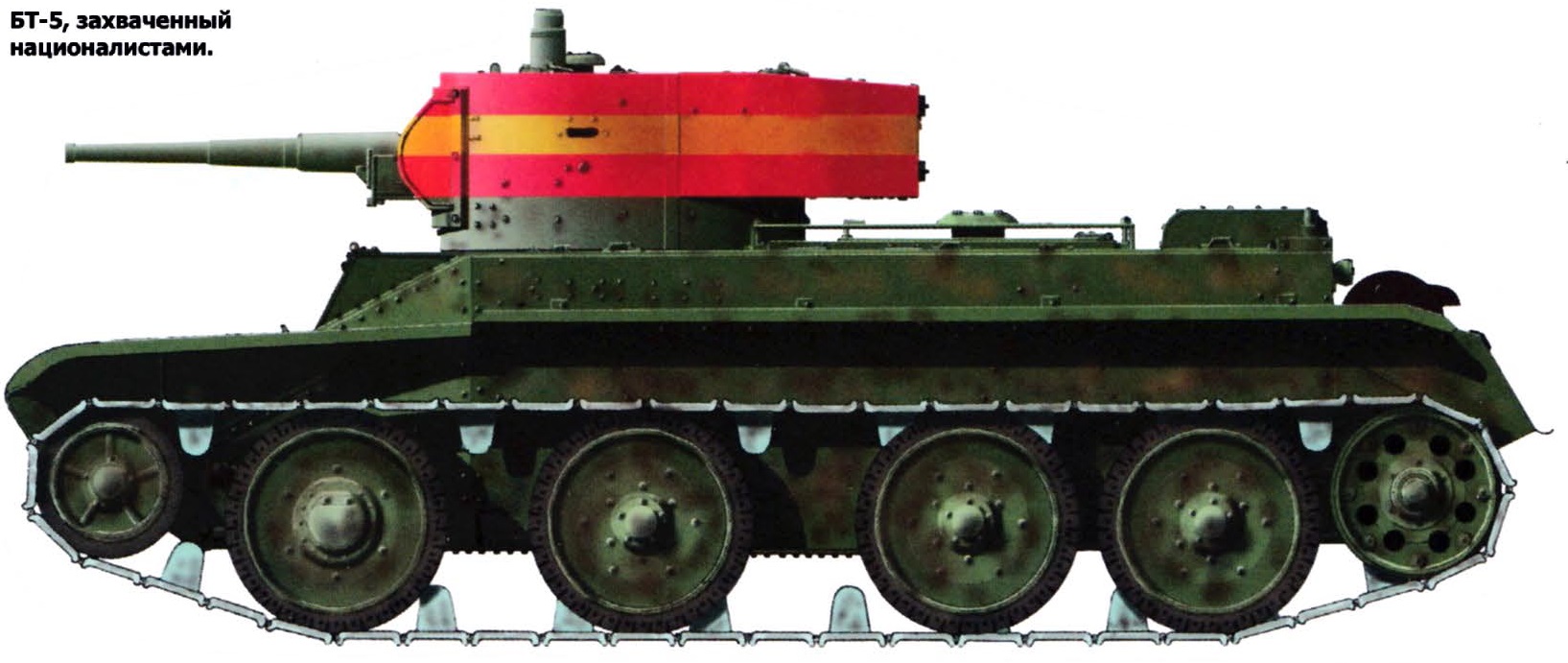

Кроме примерно 40-50 Т-26 (разделенная поротно бригада), в этом сражении должны были впервые принимать участие колесно-гусеничные БТ-5. К концу августа 1937 г. в Испанию прибыла единственная партия из 50 танков этого типа. Эти машины были взяты, в основном, из наличного состава механизированного корпуса им. Калиновского (г. Наро-Фоминск, Московский ВО) и отправлены республиканцам после капремонта. В данной партии были танки из разных производственных партий – как радийные, так и линейные. В Испанию попало даже несколько танков самого первого выпуска с башней Мариупольского завода (с маленькой кормовой нишей).

Из БТ-5 и прибывших с ними танкистов был сформирован 1-й интернациональный танковый полк, включавший три танковых роты, автотранспортный батальон, медицинский, хозяйственный, саперный и мотоциклетный взводы. Как видно, советские советники по-прежнему планировали опробовать на поле боя более или менее крупные механизированные части, поскольку при батальонно-бригадной организации местных танковых войск формирование состоящего из рот и взводов (а не батальонов, как положено) полка выглядело странновато. По сути же, 1-й интернациональный танковый полк являлся несколько усиленной танковой бригадой, и не более того.

Командиром полка стал полковник Сергей Кондратьев [1], заместителями командира бригады назначили майоров П. Фотченкова и А. Ветрова, ротами командовали капитаны П. Сиротинин, Н. Шатров и И. Губанов, а автотранспортный батальон бригады возглавил испанский капитан Л. Сантес.

Механиками-водителями и командирами машин в полку являлись советские инструкторы (лейтенанты или младшие командиры-сверхсрочники), а заряжающими – испанцы и иностранные добровольцы других национальностей, хотя по опыту первых боев отмечалось, что «разноязыкость» внутри одного экипажа положительным качеством не является.

1-й интернациональный танковый полк решили не дробить и использовать массированно на одном участке фронта для развития успеха. Возможно, республиканские командиры и их советские советники полагали, что введение в какой-то момент в бой 50 совершенно новых и неизвестных противнику танков сможет серьезно повлиять на обстановку на фронте. Вероятно, так бы оно и получилось, если наступление на Сарагосу спланировали бы должным образом…

6 сентября 1937 г. полк, совершив 500-км марш на колесах, выдвинулся на Арагонский фронт. В условиях реальной боевой обстановки подобное проделывалось впервые, но особых аварий, поломок или каких-то претензий к материальной части не возникло. До 12 октября полк находился в резерве в ближнем тылу наступавшей на Сарагосу республиканской армии. К тому времени это наступление, во многом, уже потеряло смысл, но 11-12 октября республиканцы попытались возобновить атаки: их пехота начала наступление в направлении Фуэнтес-де-Эбро, но значительно не продвинулась.

В отчаянной попытке переломить ход боевых действий в свою пользу республиканское командование бросило в бой 1-й интернациональный танковый полк. Однако вместо развития успеха и преследования отступающего противника (как это планировалось вначале) танкисты, многие из которых шли в настоящий бой первый раз в жизни, должны были атаковать в лоб усиленную ПТО долговременную оборону националистов, т.е. в очередной раз делать то, для чего легкие танки годились меньше всего.

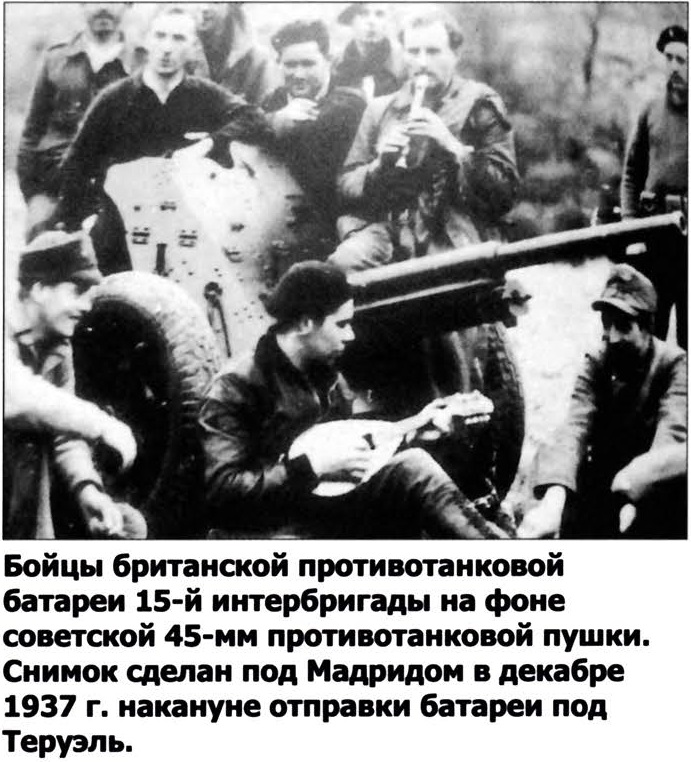

Днем 13 октября 1937 г. (вот и не верь после этого в несчастливые числа!), пройдя около 50 км, полк в составе 48 танков (два танка, видимо, имели какие-то поломки, что для тех лет просто отличный показатель) вышел на исходные позиции в 30 км юго-восточнее Сарагосы, а затем атаковал позиции противника у Фуэнтес-де-Эбро. Танковую атаку поддерживали бойцы 15-й интербригады. Кроме того, на броню «бэтешек» посадили стрелков из 24-го республиканского пехотного батальона.

Дальнейший самоубийственный героизм и лихость советских танкистов отметил даже противник. После продолжавшегося несколько часов жестокого боя с вражескими противотанковыми батареями и пехотой БТ-5 прорвали все три полосы обороны националистов, а несколько «бэтешек», пройдя по высохшему руслу оросительного канала, практически ворвались в Фуэнтес-де-Эбро. Однако националисты вовремя взорвали дамбу и пустили в канал воду, заставив танки отойти.

Но куда хуже было другое – республиканская пехота за танками не пошла. Десант при первых же выстрелах спрыгнул с машин и залег, а в 15-й интребригаде насчитывалось слишком мало людей и она быстро остановилась, скованная пулеметным огнем и контратакующей пехотой националистов. В итоге, к вечеру танкистам 1-го интернационального полка пришлось отходить на исходные позиции. В этой атаке полк потерял 16 танков (по другим данным, 18-19, при этом до 4-5 машин остались на территории противника с минимальными повреждениями) и 37 человек личного состава. 15-я интербригада потеряла убитыми и ранеными около 1500 чел, т.е. до половины своего наличного состава. Это была страшная цена за нулевой успех.

16 октября 1937 г. танкисты 1-го интернационального полка предприняли попытку эвакуировать из глубины обороны противника часть подбитых «бэтешек». Для этого были задействованы две роты БТ-5, два батальона пехоты, шесть артидивизионов и авиация. Увы, из-за шквального огня противника танки и пехота за день продвинулись не более чем на 30-40 м и затем отошли на исходные позиции.

С этого момента республиканское наступление на Сарагосу остановилось окончательно, фактически закончившись провалом. Ни одной из поставленных в начале наступления задач достичь не удалось, а потери явно превысили успех. Впрочем, это не помешало республиканской пропаганде назвать операцию «Победоносной битвой за Бельчите» и всячески героизировать якобы имевшие место в этом сражении «успехи» своих войск.

Выводы из этой операции, сделанные советскими советниками, были уже довольно стереотипны: республиканцы не способны проводить крупные наступательные операции, а танки БТ-5 в условиях реальной войны, как выяснилось, оказались немногим лучше Т-26.

Тем не менее, республиканцы предприняли еще одну попытку хоть как-то изменить ход войны в свою пользу, осуществив новое (уже второе по счету) наступление на Теруэль в той же провинции Арагон. Им стало известно о намерении националистов начать в скором времени наступление с теруэльского выступа (расстояние от Теруэля до берега Средиземного моря и Валенсии по прямой составляет менее 100 км) в южном направлении с целью выхода к побережью и рассечения Испанской Республики на две неравные части. Республиканцы решили упредить Франко, ликвидировав означенный выступ. При этом впервые планировалась операция по окружению противника, хотя у республиканцев вновь не имелось достаточных резервов и запасов боекомплекта, а план операции не предусматривал никаких «запасных вариантов». Численного или технического превосходства над противником тоже не было. При этом сам Теруэль (средневековая цитадель с башнями и стенами и город с узкими улицами и двухэтажными каменными домами старинной постройки) был чрезвычайно удобен для обороны, поскольку располагается в гористой местности с минимумом дорог. Дополнительной проблемой для наступающих была погода – стояла суровая зима с морозом до –18-20°С и достигавшим местами 30-40 см снежным покровом. При этом далеко не все республиканские части были обеспечены зимним обмундированием!

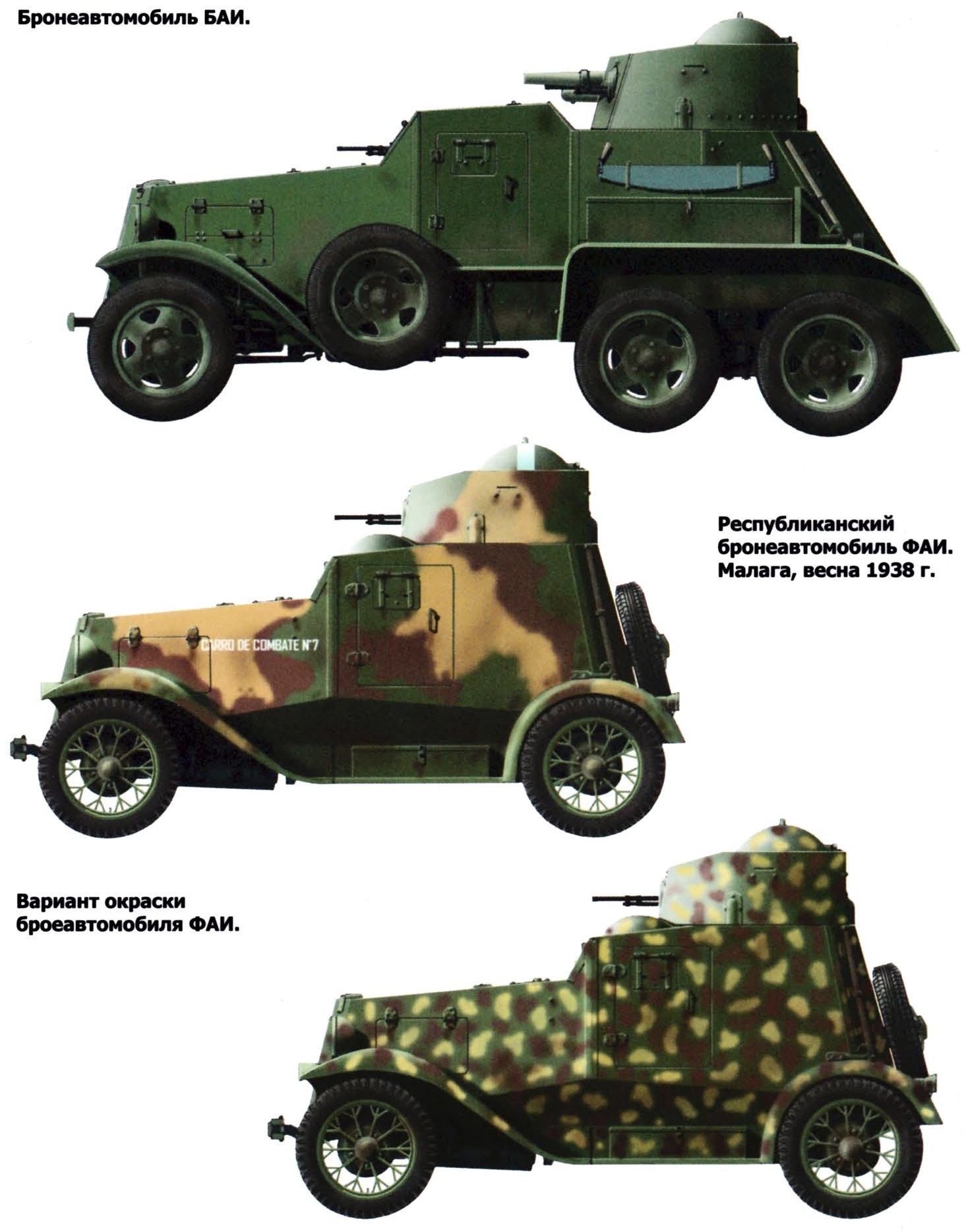

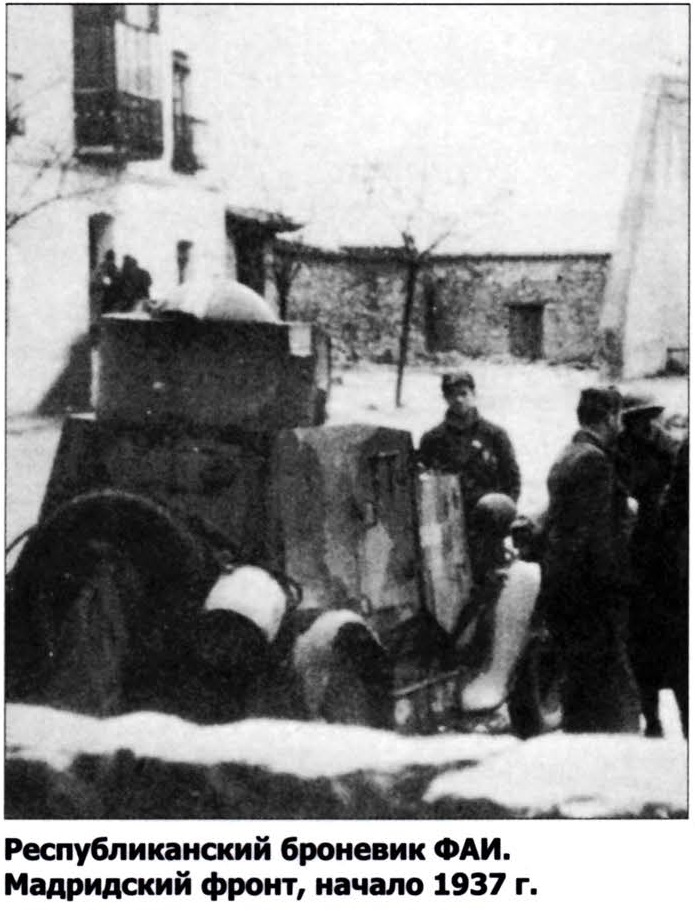

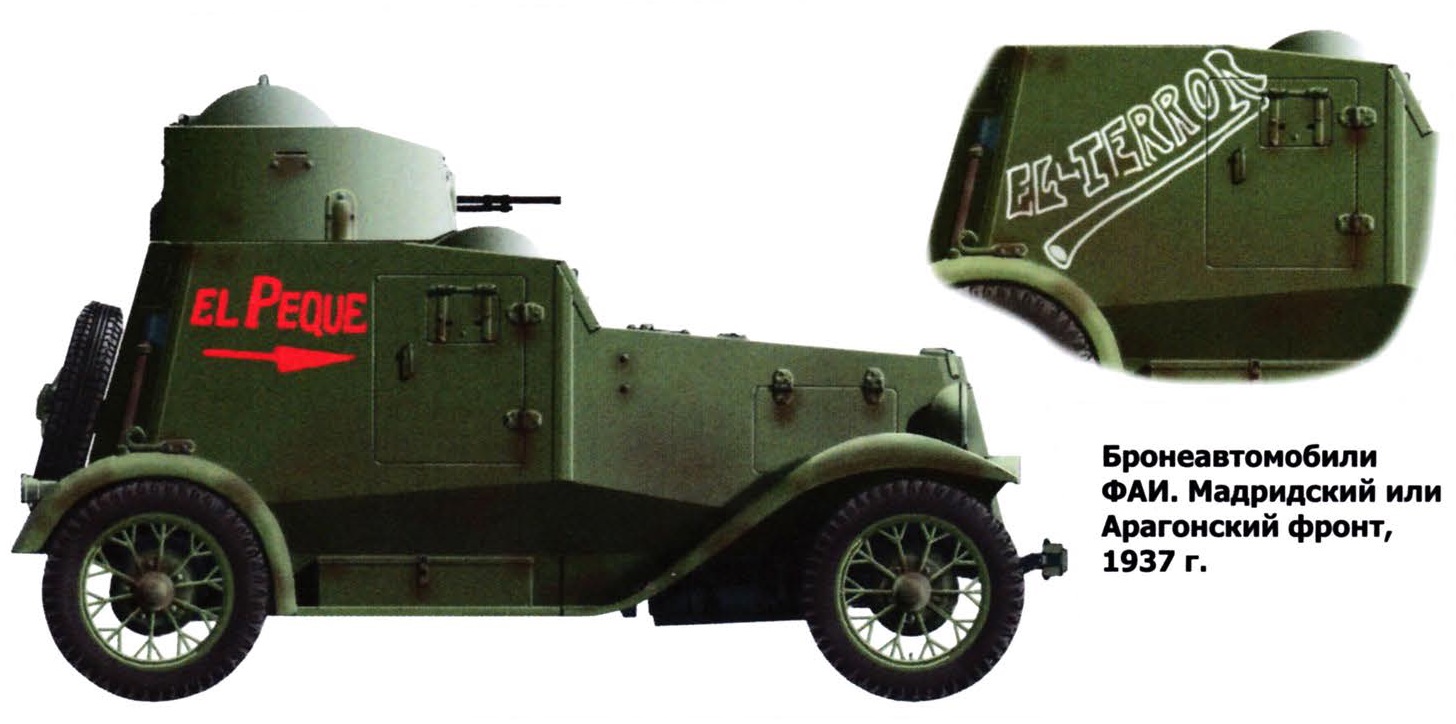

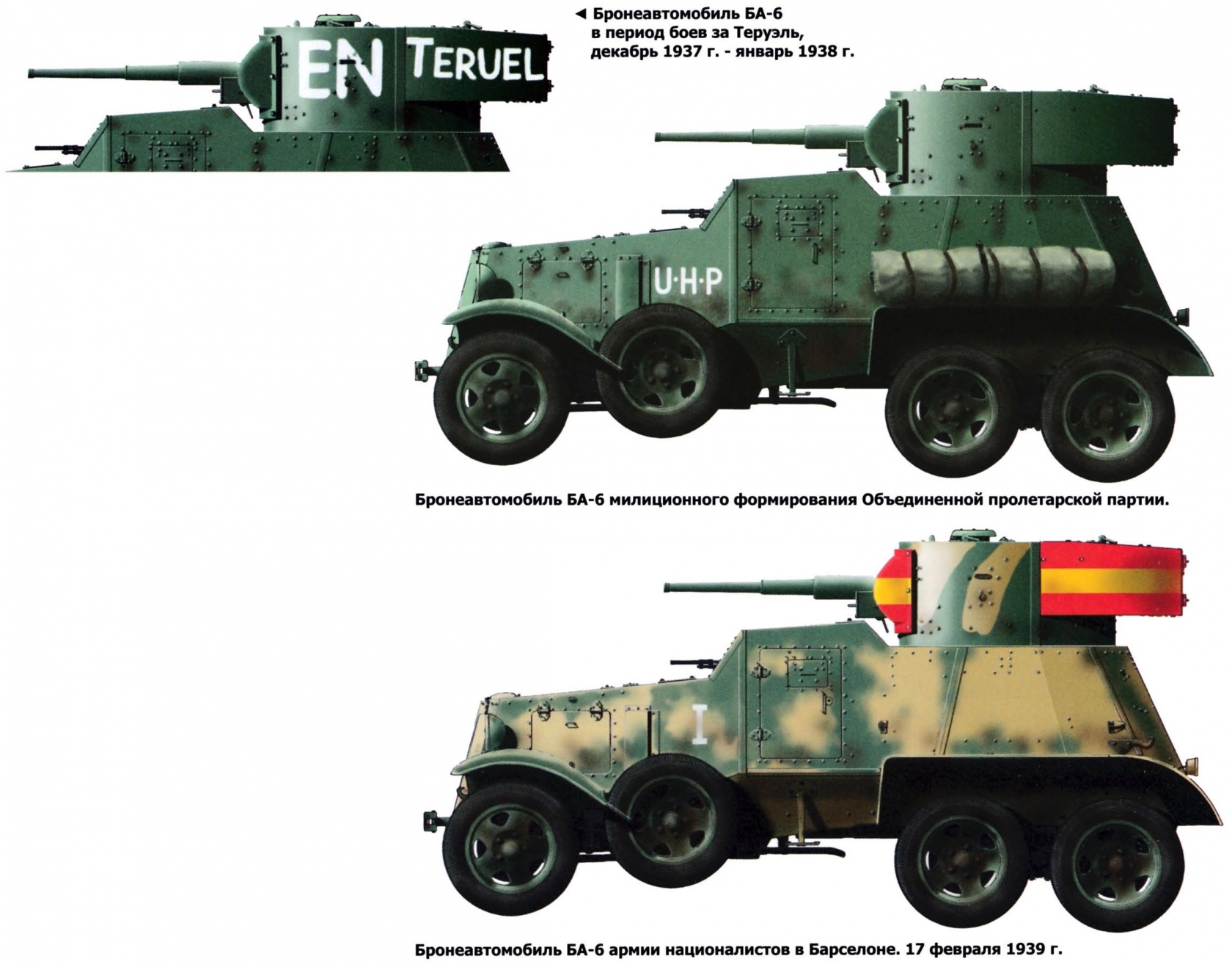

И все же, скрытно сосредоточив для наступления три армейских корпуса (шесть дивизий численностью до 40000 чел.), поддержку которых осуществляли более 100 орудий, 32-34 уцелевших БТ-5 1-го интернационального танкового полка, более 50 Т-26 (несколько отдельных рот, приданных пехотным дивизиям) и испанский бронеавтомобильный батальон (30 БА-6, а всего в этом наступлении участвовало до 90 танков и до 60 БА всех типов) под общим командованием полковника С. Кондратьева, республиканцы 15 декабря 1937 г. начали с двух направлений наступление на Теруэль. На теруэльском выступе находилось более 20 000 солдат противника, а непосредственно в самом городе-крепости – более 4000 чел.

18 декабря Теруэль был окружен и начались бои по ликвидации его гарнизона, который не собирался сдаваться и буквально цеплялся за каждый дом и любую удобную позицию. При этом республиканские танки и бронеавтомобили несли большие потери, поскольку могли двигаться вперед только колоннами. В ближнем бою на городских улицах их забрасывали бутылками с бензином и ручными гранатами, а 45-мм пушки были все-таки слабоваты против капитальных каменных стен. 23 декабря в уличном бою был тяжело ранен полковник Кондратьев (его БТ-5 был подбит), и командование над танкистами принял майор В. Кольнов. 27 декабря республиканские танки и пехота вышли в центр Теруэля и даже овладели господствовавшим над местностью зданием банка.

Но 31 декабря республиканское наступление чуть было не захлебнулось, когда националисты ввели в бой свежие резервы и, энергично контратаковав, приблизились к окраинам Теруэля. При этом 40-я пехотная дивизия республиканцев в панике бежала со своих позиций. Положение спасли экипажи танков и бронемашин (среди которых, согласно воспоминаниям некоторых очевидцев, было много не только советских танкистов, но и русских белоэмигрантов – бывших парижских таксистов), которые не отошли и почти сутки вели бой одни, без поддержки пехоты и артиллерии. Лишь 1 января 1938 г. республиканская пехота вернулась на позиции и положение несколько стабилизировалось. При этом остатки теруэльского гарнизона сдались только 8 января.

С этого момента республиканцы могли объявить о взятии Теруэля (кстати говоря, это была вообще единственная за всю испанскую гражданскую войну столица провинции, взятая республиканцами, хотя и на очень короткое время). Резервы республиканской армии были исчерпаны и о дальнейшем продвижении речи уже не шло, а войска националистов стояли максимум в 20 км от окраин города. Начались тяжелые оборонительные бои, продолжавшиеся почти два месяца. 5 февраля 1938 г. националисты прорвали фронт, и теперь угроза окружения нависла уже над республиканской группировкой. 22 февраля 1938 г. националисты полностью овладели Теруэлем, а затем в течение пары недель окончательно выдавили республиканцев на исходные позиции по состоянию на декабрь 1937 г.

Потери республиканцев оказались очень велики. Было подбито или сгорело не менее 20 Т-26; в 1-м интернациональном танковом полку к концу февраля оставалось всего 15 исправных БТ-5 (т.е. было потеряно более 50% техники), а в бронеавтомобильном полку – восемь боеспособных БА-6 (потери составили до 75%). Потери в личном составе в пехотных и бронетанковых подразделениях достигали 60%, а всего республиканцы потеряли под Теруэлем до 22000 чел. убитыми и пленными. При этом взятие Теруэля обернулось для республиканцев поражением. Они вновь (в который уже раз!) не выполнили ни одной из поставленных задач и даже не сумели удержать отвоеванные позиции, заплатив чрезмерно дорогую цену за очень условные успехи. А если говорить о грядущем масштабном наступлении националистов, то сорвать его не удалось, хотя дата его начала и сместилась на 1,5-2 месяца.

Война на истощение и поражение

5 марта 1938 г. войска Франко начали масштабное наступление в провинциях Арагон и Левант с целью выхода на рубеж р. Сегре (левый приток Эбро) и дальнейшего продвижения в сторону Средиземного моря. 10 марта националисты взяли Бельчите, 4 апреля – Лериду (150 км от Барселоны) и Гандесу (40 км от побережья Средиземного моря), а 15 апреля марроканские части националистов вышли к Средиземному морю в районе Винароса, расчленив тем самым Испанскую Республику надвое. 23 апреля националисты начали наступление на Валенсию с целью расширения контролируемой ими прибрежной территории.

Обескровленные предшествующими боями за Теруэль республиканские войска отступали. При этом танкисты пытались делать все возможное для прикрытия отхода пехотных частей. Так, остатки 1-го интернационального танкового полка в течение марта-апреля 1938 г. вели оборонительные бои и контратаковали противника под Монтальбаном, Каспе и Ла-Пуэбла-де-Ихар (провинция Арагон) и под Алькорой в районе Валенсии. В середине апреля полк (точнее то, что от него осталось) отвели в тыл, где переформировали в бригаду с полностью испанским личным составом, при этом на ходу оставалось не более десяти БТ-5.

К лету 1938 г. республиканские бронетанковые войска были реорганизованы в две бронетанковые дивизии, расположенные в двух изолированных зонах: 1-я дивизия – в Каталонии (две смешанные бронетанковые бригады, 150 танков и бронемашин, в том числе до 50 Т-26); 2-я дивизия – в Центральной зоне (Мадрид-Валенсия) – две бронетанковые и одна автомобильная бригада, до 210 танков и бронемашин, включая порядка десяти БТ-5 и около 100 Т-26. Франция, испугавшаяся усиления Франко и его итало-германских союзников, с 17 марта до 13 июня 1938 г. открыла свою границу для транзита военных грузов из СССР, но за этот период республиканцы немногое успели получить. Например, из бронетанковой техники в Каталонию успело попасть от силы 10-15 Т-26 и несколько БА-6.

Дальнейший ход боевых действий складывался уже совершенно не в пользу республиканцев. К тому же республиканский президент М. Асанья и премьер-министр X. Негрин в это время с подачи «Комитета по невмешательству» начали политику по

«сворачиванию иностранного участия в войне на стороне республики».

Причем это была вовсе не какая-то «злая воля» И. В. Сталина, как считают некоторые авторы, а осознанное решение самого республиканского правительства! Они более чем наивно полагали, что если выведут со своей территории всех иностранных добровольцев, то Франко и его союзники поступят точно также, полностью выведя из Испании итальянский Корпус добровольческих войск и немецкий легион «Кондор», после чего война пойдет «по-честному».

Именно по этой причине к концу лета 1938 г. в Испанской Республике почти не осталось советских летчиков и танковых экипажей (теперь их роль сводилась исключительно к выполнению функций «военных советников»), а 29 октября было принято решение о полном выводе бойцов интербригад, количество которых в Испании к тому времени не превышало 5000 чел. Последние интербригадовцы покинули Республику в ноябре-декабре 1938 г. При этом Муссолини, «как истинный джентльмен», вульгарно «кинул» Асанью и Негрина: в качестве «ответной любезности» он вывел из Испании аналогичное по численности количество солдат Корпуса добровольческих войск, в основном нуждавшихся в лечении легкораненых и тех, у кого приближался срок демобилизации. Но их количество составляло менее 10% численности данного корпуса, поэтому выглядело это мероприятие не более чем плановой ротацией личного состава.

На этом фоне республиканцы предприняли последнее большое наступление на р. Эбро, на практике оказавшееся почти полным повторением Теруэльской катастрофы. Главной целью операции было отвлечение сил националистов от штурма Валенсии (падение которой считали делом 2-3 недель). При этом резервов и «запасных» вариантов у республиканцев, как обычно, не было, а каких-либо встречных ударов со стороны Центральной зоны навстречу наступавшим из Каталонии войскам даже не планировалось.

В начавшемся 25 июля 1938 г. наступлении участвовали три армейских корпуса республиканцев (около 80 000 чел.), 70-80 полевых и 27 зенитных орудий, 22 танка Т-26 и четыре бронеавтомобильные роты (до 70 машин) и 120 самолетов. Удачно начавшееся наступление продолжалось всего 2 суток: успешно форсировав р. Эбро республиканцы уже к концу дня 26 июля уперлись в прочную оборону националистов у Гандесы (в республиканской и интербригадовский военный фольклор, вроде песен и стихов, Гандеса вошла с эпитетами «проклятая» и «кровавая») и Вильаблы.

Все попытки взять эти населенные пункты успехом не увенчались, и к началу августа республиканцы на этом участке перешли к обороне. Начались продолжавшиеся более 3 месяцев кровавые позиционные бои, в ходе которых националисты пытались выбить республиканцев обратно за Эбро. Удалось им это только 15-16 ноября 1938 г. Бронетанковая техника республиканцев в этой операции себя ничем особым не проявила: немногочисленные танки и броневики были, как всегда, повзводно и поротно распределены для непосредственной поддержки пехотных частей. При этом всю технику, с большим трудом переправленную через Эбро в июле 1938 г. (в том числе 10-15 Т-26), республиканцы бросили в ходе своего ноябрьского отступления на исходные позиции.

Дальнейшие события не заставили себя ждать. 23 декабря 1938 г. националисты начали широкомасштабное наступление в Каталонии. При этом растратившие свои людские и технические резервы в ходе боев на Эбро республиканцы уже не могли сопротивляться всерьез, а среди их командного состава царили откровенно пораженческие настроения. 26 января 1939 г. пала Барселона, а 8-9 февраля войска Франко вышли к испано-французской границе на всем ее протяжении. К этому времени республиканское правительство во главе с Асаньей и Негриным бежало во Францию, туда же перебрались из Каталонии около 400000 республиканцев (цифра включает и военных, и гражданских). При этом, поскольку беглое республиканское правительство искренне надеялось, что правительство Франции затем разрешит им переправить личный состав с оружием (или хотя бы только вооружение и технику) под Мадрид «для продолжения борьбы», республиканские части переходили границу вполне организованно, с вооружением и техникой.

Однако французы вовсе не собирались помогать республиканцам, поэтому все воинские части, перешедшие из Каталонии во Францию, были разоружены и отправлены за колючую проволоку «лагерей для перемещенных лиц», а их вооружение и техника интернированы. Таким образом, французам досталось несколько десятков самолетов, больше сотни орудий, не менее 50 бронемашин разных типов и 10-15 танков Т-26. Часть этого вооружения после окончания боевых действий передали националистам. Однако утверждается, что при переделке десяти построенных в 1943 г. немцами на шасси Т-26 САУ 7,5-cm-Pak 97/98(f) использовались вовсе не захваченные на Восточном фронте танки, а интернированные французами после падения Каталонии Т-26, которые находились на складах вплоть до конца 1942 г., т.е. до полной оккупации Франции.

После падения Каталонии в Центральной зоне у республиканцев в составе последней оставшейся у них бронетанковой дивизии, по состоянию на конец февраля 1939 г., оставалось 70 танков и 140 бронеавтомобилей всех типов, а также 11 бронепоездов. Последним советским танковым военным советником в этой стране был майор Ф. Я. Яборов, не без проблем вернувшийся на родину уже после полного поражения Испанской Республики в марте 1939 г. К этому времени республиканцы контролировали менее 25% территории страны, а среди военных господствовали уже не пораженческие, а капитулянтские настроения. Активных боевых действий практически не велось, не считая небольшой серии атак на Эстремадурском фронте, предпринятых республиканцами в январе-феврале 1939 г. К тому же 27 февраля 1939 г. Франция и Великобритания, наконец, признали правительство Франко в качестве единственно законного.

В республиканской военно-политической верхушке начался разброд и шатание, переросший в открытый конфликт. 4-5 марта 1939 г. группа высших офицеров так называемой «Хунты обороны Мадрида» во главе с генералом Миахой и полковником С. Касадо совершили в Мадриде военный переворот. «Касадовцы» настаивали на

«капитуляции перед Франко на почетных условиях».

С 5 по 12 марта в Мадриде, Валенсии и Картахене шли последние бои этой войны, но уже между «касадовцами» и сторонниками законного правительства Негрина, в том числе с применением танков, артиллерии и авиации. Националисты в эти события не вмешивались.

В итоге, победили «касадовцы», но эта победа уже ничего не решала. 5 марта 1939 г. во Францию на самолете сбежал пробывший в Мадриде чуть более месяца Негрин с членами своего правительства (Асанья 28 февраля 1939 г. сложил с себя полномочия президента), а 27 марта 1939 г. «Хунта обороны Мадрида» открыла фронт, подписав безоговорочную капитуляцию перед Франко без каких-либо гарантий и условий. В тот же день из Мадрида за границу бежали Миаха и Касадо. А победители, первым делом, устроили тотальный террор.

Испанская Республика пала. Воевать с фашизмом всерьез пришлось уже другим людям и в совсем другой стране, далекой и северной. И, слава Богу, что на полях сражений испанской гражданской войны они получили богатый практический опыт. За Испанскую Республику отдали жизни 53 советских танкиста из 351 прибывшего в эту страну, т.е. фактически каждый пятый; большие потери в процентном отношении были только у воевавших в Испании советских летчиков.

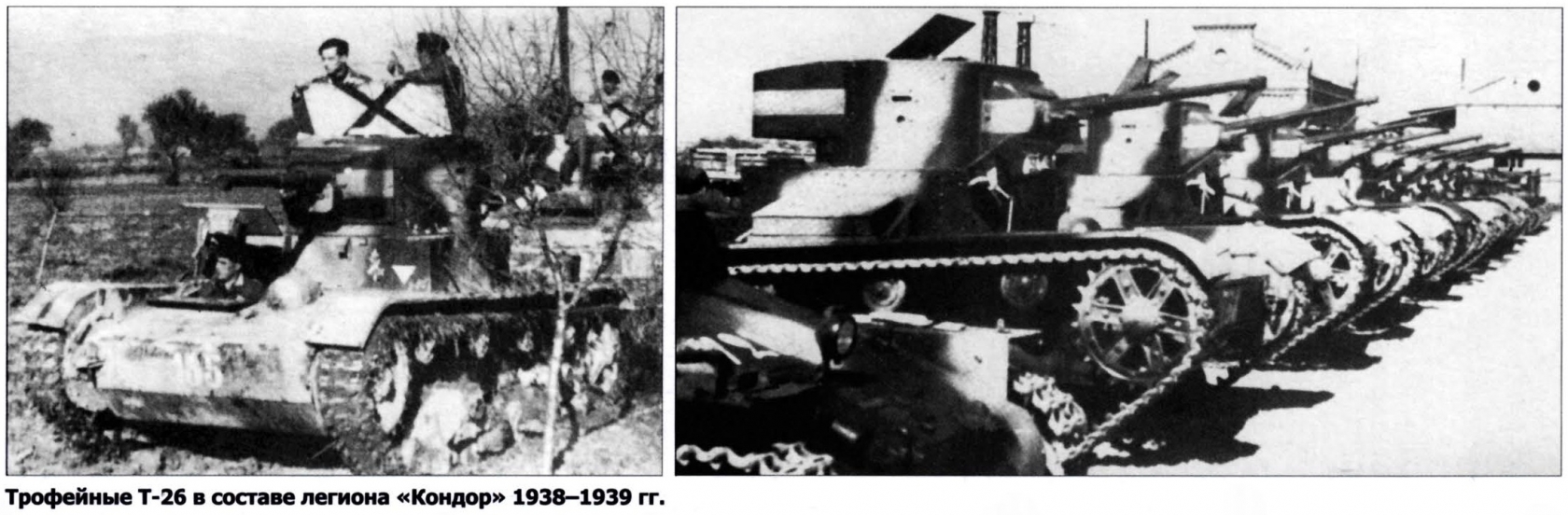

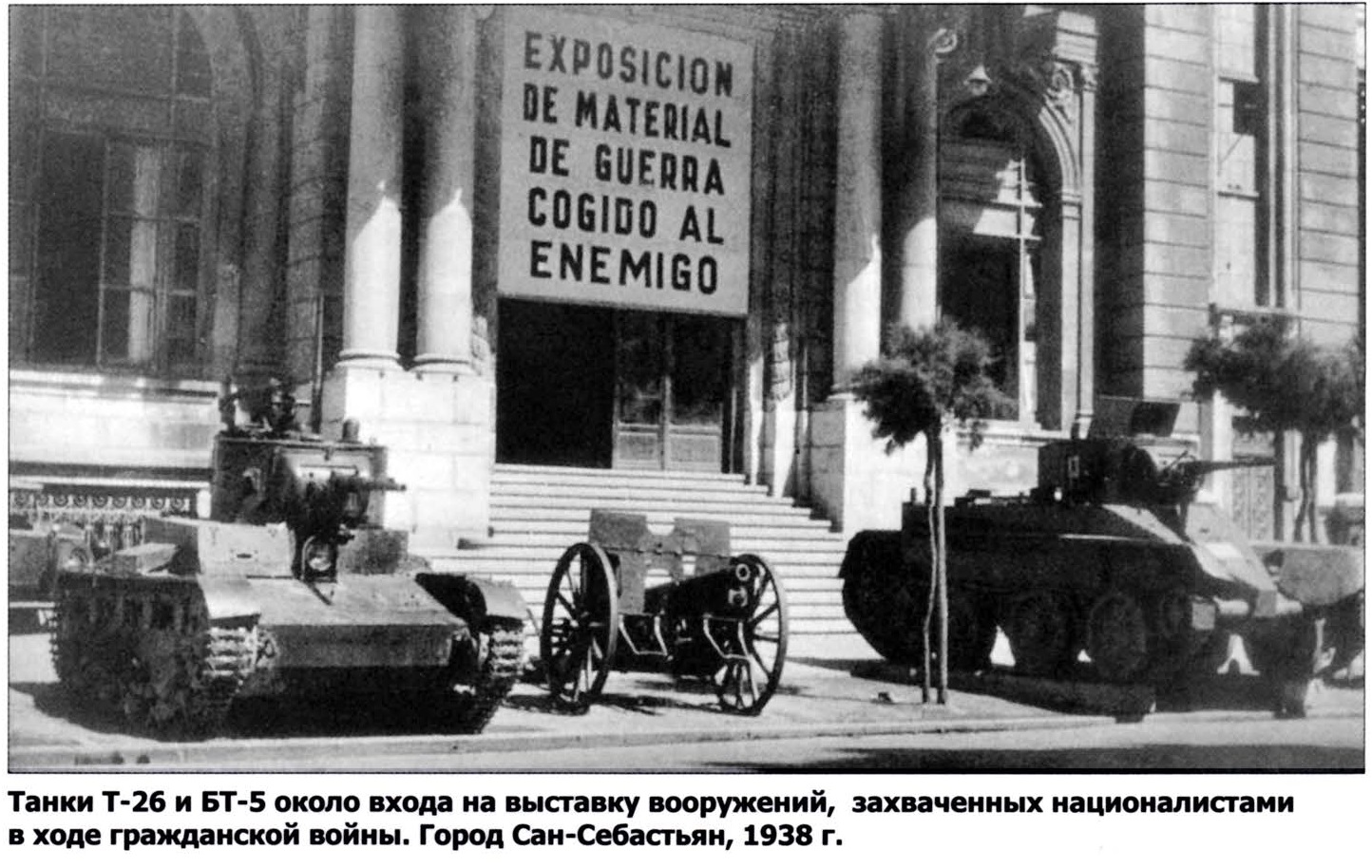

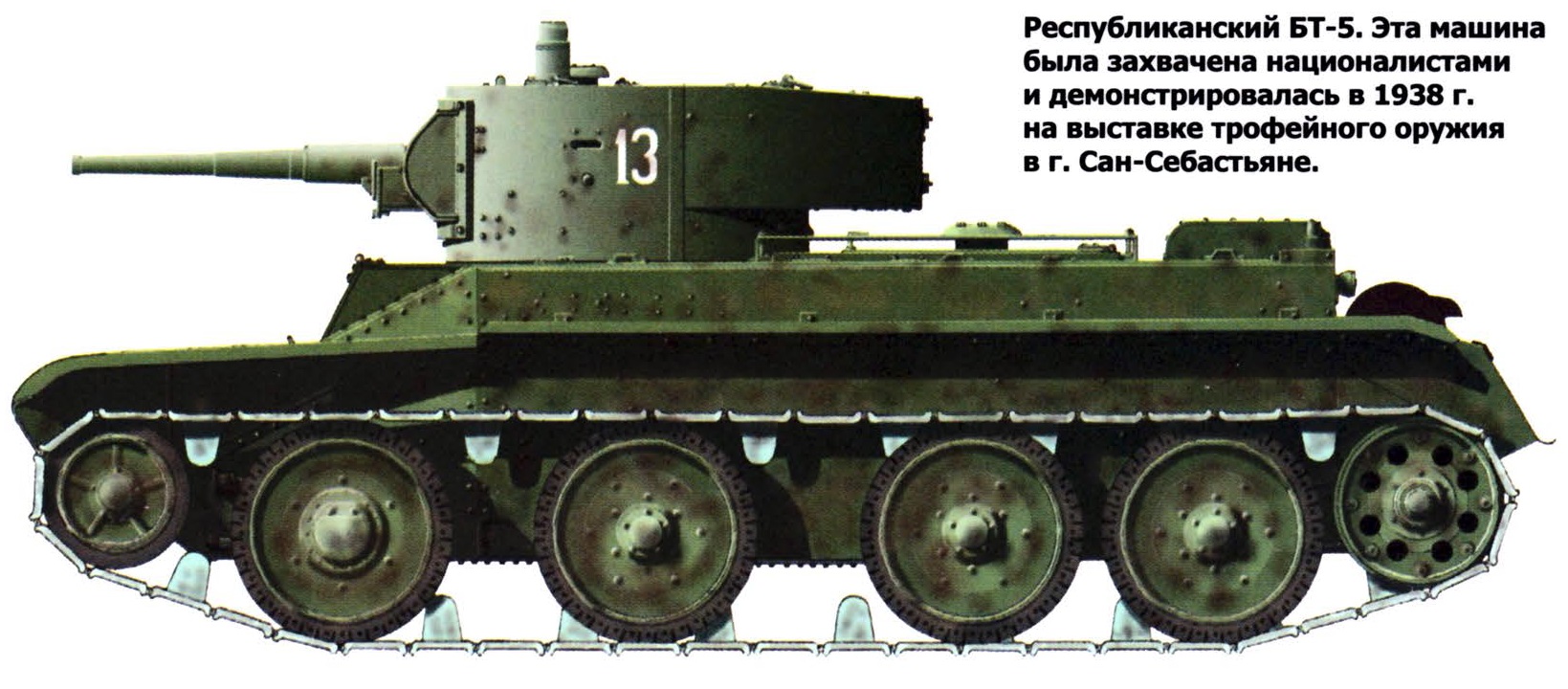

Националистам после капитуляции досталось до 100-150 (считая танки, захваченные еще в ходе войны, называются цифры в 75, 80 и 120 машин) танков Т-26. Несмотря на получение в середине 1940-х гг. партии Pz.IV, они являлись основой танковых войск испанской армии (наряду с немецкими Pz.I) и использовались вплоть до начала 1960-х гг., т.е. фактически до момента, когда Испания была интегрирована в НАТО, а ее армия начала получать в рамках внутриблоковой военной помощи американские М41 и М47. Что же касается БТ-5, то из-за своей сложной (по испанским меркам) конструкции, относительной малочисленности и отсутствия запчастей они продержались на вооружении недолго. Последние упоминания об этих танках в испанской армии относятся к 1941-1942 гг., а затем все они были списаны. Башни БТ-5 со штатным вооружением использовались для ремонта испанских Т-26 или устанавливались на бронеавтомобили, а корпуса «бэтешек» утилизировали.

До наших дней в Испании в качестве памятников и музейных экспонатов осталось около 20 Т-26 (есть точные данные о не менее 17 машинах этого типа) разной степени сохранности.

- [1] Впоследствии награжден орденом Ленина, во время войны с финнами, в декабре 1939 г., будучи комбригом, командовал 34-й легко-танковой бригадой 8-й армии и своими действиями допустил окружение и почти полное уничтожение частей бригады в районе Южного Леметти севернее Ладожского озера. Из 171 танка БТ-5 и БТ-7 бригада потеряла 123 машины, а из 820 человек личного состава вышел к своим 171; в конце февраля 1940 г. С. Кондратьев, а также начальники политотдела и особого отдела 34-й бригады, застрелились при выходе из окружения

источник: Владислав Морозов «Далекий меридиан. Бронетанковая техника в гражданской войне в Испании» «Техника и вооружение» август 2015 г.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

АИ строится на предложении по своевременному отводу войск и сокращению линии фронта?Но мне кажется, что Ставка ВГК и Генштаб явно недооценивали возможности противника по быстрому усилению группировки, противостоящей бго-западному фронту, даже с учетом возможного принятия мер по отводу войск.

На мой взгляд, Окуниновский плацдарм, с находящейся на нем 11-й танковой дивизией и «подходящей» 16-й танковой дивизией, — вполне веское основание для эвакуации 5-й Армии

Скажем так, АИ строится на своевременном отводе войск 5-й Армии из-под угрозы окружения после того, как ликвидировать Окуниновский плацдарм противника «по горячим следам» не удалось. После этого удержание последнего плацдарма РККА на западном берегу Днепра — Киевского — теряет смысл, т.к. его ликвидация высвободившимися силами противника — вопрос времени.

Отвод войск 5-й и 37-й Армий на восточный берег Десны и Днепра, в свою очередь, позволяет командованию ЮЗФ сформировать достаточно приличный резерв. увы, в РИ-сентябре 41-го резервов у ЮЗФ уже не оставалось

сдержать всю ТГр Клейста этот резерв вряд ли сможет. но придержать ТГр Гудериана и удержать горловину «котла» для выхода значительной части войск — вполне

Жуков и Вязьму-1941 предвидел, ЕМНИП.

Вероятно, надо было принимать решительные меры по ликвидации немецких плацдармов и усилению выявившегося угрожаемого направления за счет срочной перегруппировки на него сил и средств с других, менее опасных участков.

Проблема была в том, что плацдармов у немцев было много и точно никто не знал, с какого именно будет нанесен главный удар. Процитирую А. Исаева: «Чтобы понять всю сложность оценки обстановки и возможных направлений ударов немецких войск, нужно также составить реестр захваченных немцами плацдармов на восточном берегу Днепра и на Десне. Плацдарм у Шостки был захвачен 3-й и 4-й танковыми дивизиями 2-й танковой группы Гейнца Гудериана. Эти дивизии были нацелены от Шостки на юг против правого фланга 40-й армии. Плацдарм у Короп (известный также как переправа у Оболонье) также был захвачен частями 2-й танковой группы. Он имел тактические удобства, определившиеся топографическими свойствами местности в углу долин при слиянии двух рек Сейм и Десна. С востока плацдарм мог быть атакован силами 40-й армии, что она неоднократно пыталась сделать. В свою очередь, 10-я моторизованная дивизия немцев, расположившаяся на этом плацдарме, угрожала левому флангу 40-й армии и правому флангу 21-й армии. Предмостные позиции у Вибли обеспечивали немцам вклинение в стыке 21-й и 5-й армий и развитие фланговых ударов в тыл 5-й и 21-й армиям. Было бы вполне логично предположить, что с этого плацдарма может начаться наступление в тыл 5-й армии. 1 сентября о существовании этого плацдарма в штабе фронта еще не было известно:… Подробнее »

До того момента, как 1 Танковая Группа нанесла удар все доводы о необходимости начала отвода войск не кажутся существенными. Воспоминания Баграмяна (хотя им можно верить не во всем) это показывают. Общее настроение так же было не паническим в штабе Юго-Западного фронта.

Если почитать Владимирского про 5 Армию, то на 21-23 августа армия была боеспособной как по составу, так и по обеспечению. Речи о разгроме , который понесли части Западного фронта под Вязьмой и речи нет.

И что — местная неудача 27 стрелкового корпуса у Окунинова — это основание начать общий отход? В аналогичных многочисленных положениях под Москвой в голову не приходило начать общий отход.

Про то, что где-то есть 21, 40 Армии, что где-то бодрячок Еременко — так же забывать не стоит.

Только вот речь не об общем отходе войск фронта, а об отводе войск 5-й Армии на восточный берег Десны. плюс формирование фронтового резерва за счет части сил 37-й Армии.

а «бодрячок» Еременко закончился так и не успев начаться(((

Не припоминаю, на сайте были материалы по АИ на юго-западном фронте? По запфронту были и по Севзапфронту, кажется были…

Из того, что помню я — Владислав Гончаров. А что если? Отказ Гитлера от поворота на Киев

http://alternathistory.ru/vladislav-goncharov-a-chto-esli-otkaz-gitlera-ot-povorota-na-kiev/

Ну и немного нескромности — цикл АИ «попаданца Александрова» начинался именно с реорганизации войск КОВО

http://alternathistory.ru/alternativnyj-sostav-i-organizatsiya-vojsk-kovo-v-1941-godu-chast-1/

http://alternathistory.ru/alternativnyi-sostav-i-organizatsiya-voisk-kovo-v-1941-godu-chast-2/

http://alternathistory.ru/alternativnyj-sostav-i-organizatsiya-vojsk-kovo-v-1941-godu-chast-3/

Кажется, до 5-7 сентября немцы и сами-то не знали, что им предстоит создать Киевский «котел»! Согласно дневниковым записям Ф. Гальдера, впервые и всерьез о Киевском «котле» Гитлер заговорил только 5 сентября 1941 г.

И кроме того…устойчивость сов.войск под вопросом( по мнению верх.командования)…Начни отход массой войск( пусть и не всей 600 тыс. группировки), и отход мог превратиться в бегство.

Кажется, до 5-7 сентября немцы и сами-то не знали, что им предстоит создать Киевский «котел»! Согласно дневниковым записям Ф. Гальдера, впервые и всерьез о Киевском «котле» Гитлер заговорил только 5 сентября 1941 г.

Общий замысел операции был сформирован в процитированном приказе от 21 августа. Понятное дело, что на тот момент никто не знал ни того, с какого именно плацдарма будет действовать главная ударная группировка ГА «Юг», ни того будут ли вообще русские продолжать держаться за Киев или же начнут отвод войск на новый рубеж

И кроме того…устойчивость сов.войск под вопросом( по мнению верх.командования)…Начни отход массой войск( пусть и не всей 600 тыс. группировки), и отход мог превратиться в бегство

ЮЗФ накопил достаточный опыт организованного отвода войск без какой-либо паники. сначала был отход с рубежа новой границы на «Линию Сталина», затем без паники отошли к Днепру. потом 5-я Армия ушла из Коростеньского УРа и т.д. Понятно, что организованный отход был делом непростым и могли проявляться разного рода «случайности». Но никаких предпосылок к «превращению в бегство» не было

Отличная статья. Но так же опущен политический момент. Я не о матери городов, а о позиции американцев.

— Которые связывали помощь союзу с устойчивой обороной от Ленинграда, до ЧМ. Киев был на этой линии важной реперной точкой, потеря которой могла поколебать позиции сторонников этой самой помощи. (примерный смысл беседы с американским предствителем).

Трудно сказать… Хвастаться удержанием Киева еще можно было в июле и середине августа, но к началу сентября стало очевидно, что «разбить подлеца Гудериана» возможности уже нет. А когда Конотоп в руках у немцев, то «понты» с удержанием Киева — это уже «ни о чем».

Т.е. в итоге получили классический черномырдинский результат: хотели как лучше (похвастаться удержанием Киева), а получилось очень плохо (окружение невиданных доселе масштабов и огромная дыра в построении войск, открывающая немцам дорогу на Донбасс. фигли — если не изменяет память, то на долю УССР в 1940 г. пришлась выплавка половины всего советского металла и добыча около трети всего советского угля — вот цена «понтов» с удержанием Киева)

Политический момент, бесспорно, важен.Но в приложении к стратегии.Здесь же речь пока идет( на мой взгляд) об оперативно-тактических мерах по избежанию катастрофы.

Возможно я и не прав. Но на мой взгляд главная причина случившегося — это достаточная стабильность фронта Юго-Западного фронта в конце июля и в августе. Это приучило командование фронта к определенному ритму управления. И как только враг нанес удары — управление сразу рухнуло. И сразу вылезла вся громоздкость управления. Это уже лишние корпусные управления, неповоротливость армейских и фронтового штаба.

Если сравнивать на бои под Ленинградом в эти же дни или позже в битве под Москвой (с середины октября) , то там штабы работали оперативнее. Чего толку читать «умные» переписки штабных. Надо было вовремя отдавать правильные приказы и контролировать их выполнение. Возможно даже не правильные приказы отдавать, но армия держится пока есть управление.

Командование и штаб Юго-Западного направления, командование и штаб Юго-Западного фронта, наличие отдельных корпусов — это в Киевской катастрофе аукнулось. Перебор с чиновниками всегда размывает ответственность за принятие решений. Особенно если кто-то из них больше думает не о противодействию противника, а о личной перспективе… т

достаточная стабильность фронта Юго-Западного фронта в конце июля и в августе. Это приучило командование фронта к определенному ритму управления как сказать, как сказать… именно в этот период происходит прорыв «линии Сталина» с отходом на Днепр и, главное, «котлом» под Уманью, в результате чего вместо сплошного фронта прочной обороны на Юго-Западном направлении образовалась гигантская дыра, прикрывать которую было нечем, и из которой «выросли» немецкие плацдармы на Днепре… Главная причина «киевского» котла — это отсутствие резервов. собственных резервов у ЮЗФ уже не было, а Ставка все отдавала Брянскому фронту (более того, даже изымала последнее из ЮЗФ. спор Буденного с Шапошниковым из-за требования отдать кавкорпус Еременко — еще одна составляющая в снятии маршала с ЮЗН). что в Москве думали о противодействии 1-й ТГр Клейста, которая рано или поздно, должна была проявить себя на ЮЗН, я не знаю. но факт остается фактом — противопоставить дивизиям Клейста ЮЗФ ничего не мог И сразу вылезла вся громоздкость управления. Это уже лишние корпусные управления, неповоротливость армейских и фронтового штаба. … Перебор с чиновниками всегда размывает ответственность за принятие решений. какая громоздкость? какие чиновники? армии без корпусных управлений хороши, когда в этой «армии» 3 — 5 дивизий суммарной численностью в 20 тысяч человек. а когда как на ЮЗФ… Подробнее »

Реально надо понимать, что любые 2-х сторонние взаимоотношения (Ставка- фронт) строятся обеими сторонами. Маршала Буденного сняли после того, как Кирпонос выдал в Ставку совсем иную информацию, чем остальные. О чем он думал, когда сообщил, что «об отходе и не думаем…». Типа Буденный просит, начальник штаба бомбит паническими сообщениями, а вот командующий уверен в обратном. Что должна сделать Ставка? Подумала и сняла Буденного. И тогда кому спасибо за все последующее?

В эту минуту Кирпонос скорей всего о своей шкуре думал. . Один факт только, что получив приказ Тимошенко он еще сутки ждал письменного распоряжения говорит о многом.

+++++

У нас в НКПС сидел немецкий «дятел». Так чё заказ 150 ешелонов вскроется….

во-первых, учитывая «дальность» перевозки, есть сомнение, что Москву вообще по этому поводу станут беспокоить.

во-вторых, ну вскроется, ну и что? Гудериану от этого легче станет?