Как и в случае со многими другими советскими самоходными артиллерийскими установками, путь к созданию СУ-76 оказался совсем не простым. Первоначально в качестве базы для машины, предназначенной для поддержки мотомеханизированных соединений, предполагалось использовать двухбашенный танк Т-26. Позже в планах появился и Т-50. Сразу после начала войны резко изменившаяся ситуация заставила срочно менять саму концепцию такой САУ. Вместо легкой боевой машины поддержки пехоты появился ЗИС-30, истребитель танков на шасси тягача «Комсомолец». К самоходной установке с более широкой специализацией конструкторы вернулись лишь в конце 1941 года. СУ-12, в итоге ставшая первым серийным вариантом СУ-76, получилась далеко не с первой попытки. Этот материал рассказывает о машинах, которые оказались тупиковыми вариантами развития, так и не получив даже шанса быть изготовленными в металле.

С привлечением научных центров

Согласно сохранившейся переписке, первая попытка разработки легкой самоходной установки, по концепции схожей с будущей СУ-12, была предпринята в ноябре 1941 года. Инициатором запуска работ стал Технический совет Народного комиссариата вооружений (НКВ). В качестве разработчика выступала кафедра боевых машин Московского механико-машиностроительного института им. Баумана (ныне МГТУ им. Баумана).

Стоит отметить, что легкая САУ стала лишь одной из целой серии проектов. Дело в том, что сложившиеся к ноябрю 1941 года условия поставили под вопрос саму возможность обеспечения механизации артиллерии. Вместо тягачей на заводах стали выпускать танки. Кафедра боевых машин под руководством декана факультета «О» Г.И. Зайчика получила задание обеспечить механизацию 203-мм гаубицы особой мощности Б-4, 122-мм корпусного орудия А-19, 122-мм гаубицы М-30 и, наконец, 76-мм дивизионного орудия Ф-22 УСВ. К сожалению, подробностей этих проектов нет. Вместе с тем, некоторые авторы связывают именно эту работу с «универсальным шасси» на базе агрегатов Т-60, которое курировал С.А. Гинзбург.

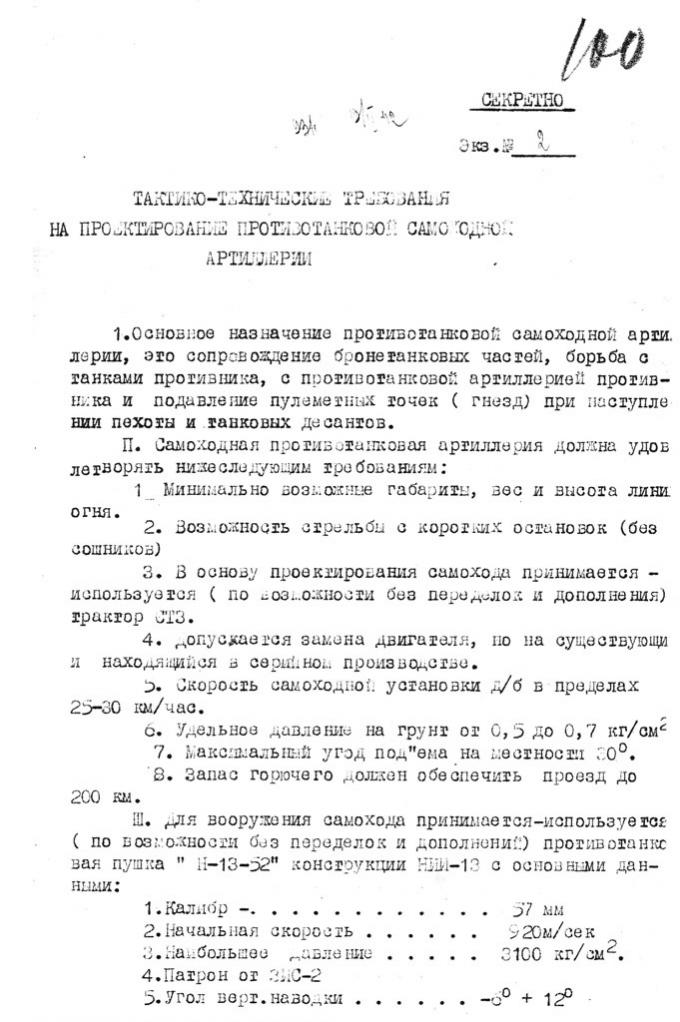

4 декабря 1941 года НКВ очертил круг разработчиков артиллерии для перспективных САУ. Завод №92 им. Сталина отвечал за артиллерийскую часть для опытных образцов «штурмовых орудий поддержки мотомеханизированных частей». Что же касается упомянутого универсального шасси, то разработанные под руководством Гинзбурга тактико-технические требования (ТТТ) были выданы по линии Наркомата танковой промышленности. Курировавший тему Гинзбург на тот момент занимал должность заместителя начальника 2-го отдела Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП). Согласно требованиям, в качестве вооружения предполагалось использовать либо Ф-22 УСВ, либо 76-мм танковую пушку ЗИС-5.

Между тем, самоходная артиллерия являлась вотчиной другой структуры – Главного артиллерийского управления Красной Армии (ГАУ КА). 31 января 1942 года этим ведомством были утверждены ТТТ на «76-мм штурмовую самоходную артиллерийскую установку». Согласно им, в качестве вооружения предполагалось использовать другое орудие – 76-мм дивизионную пушку ЗИС-3. Гораздо интереснее то, что в представлении артиллеристов эта самоходная установка должна была разрабатываться не на универсальном шасси. Об этом говорит ряд требований, например, по боевой массе. В то время как универсальное шасси имело боевую массу 7,5–8 тонн, самоход по версии ГАУ не должен был превысить отметку в 6,5 тонн. Боезапас перспективной машины также отличался – вместо 20 выстрелов он должен был составлять 30 выстрелов.

Чуть позже появились ТТТ на два типа зенитных самоходных установок (ЗСУ). В первом случае предполагалось установить 25-мм автоматическое зенитное орудие 72-К, во втором – 37-мм автоматическое зенитное орудие 61-К. Любопытно, что в декабре 1941 года от 72-К пришлось отказаться в виду прекращения ее производства, которое возобновилось только в 1943 году.

Проекты легких САУ, которые разрабатывала кафедра боевых машин Московского механико-машиностроительного института им. Баумана, сохранились только в виде переписки. Тем не менее, из нее видно, что к будущей СУ-76 эти проекты имели мало отношения

Все вышеупомянутые темы в феврале 1942 года были перенаправлены на завод №37. Что же касается легкой САУ кафедры боевых машин института им. Баумана, то она не ушла дальше стадии предварительного эскизного проекта. Несмотря на то, что задание было спущено еще в ноябре 1941 года, работы по машине, которая в переписке называлась как СУ-УСВ, затянулись. Узким местом стали материалы по качающимся частям орудий, которые сильно тормозили работу. Вопрос о предоставлении материалов поднимался в феврале 1942 года, реально же их предоставили только в апреле. Из-за подобных задержек проект подготовили лишь в июне.

Согласно решению Технического совета НКВ от 17 июня 1942 года, самоходная установка СУ-УСВ должна была переделываться под новую артиллерийскую систему. В ее качестве предполагалось использовать 57-мм противотанковую пушку И-13–52 разработки НИИ-13. Соответственно, поменялось и название машины – теперь ее обозначали как СУ-И-13–52. В отличие от СУ-УСВ, по этой машине сохранились тактико-технические требования, которые ставят на теории связи работы института им. Баумана и «универсального шасси» Гинзбурга жирный крест. Дело в том, что базой для этой самоходной установки служил трактор СТЗ-5, который предполагалось сильно переделать. Одним словом, это никак не предшественник СУ-12, а параллельная ветвь, к тому же еще и тупиковая.

Больше того, по итогам совещания 22 сентября 1942 года проект решили переделывать. Вместо И-13–52 планировалось использовать «45-мм пушку повышенной мощности», а базу СТЗ-5 пришлось заменить агрегатами Т-70 и мотором ЗИС-5. Проект этот прошел несколько стадий, после чего его благополучно закрыли в виду ненадобности.

От самоходных установок Т-133 также сохранилась лишь переписка. Тем не менее, по ней хорошо видно, что дальнейшим развитием этой темы стала САУ С-17, она же СУ-76БМ

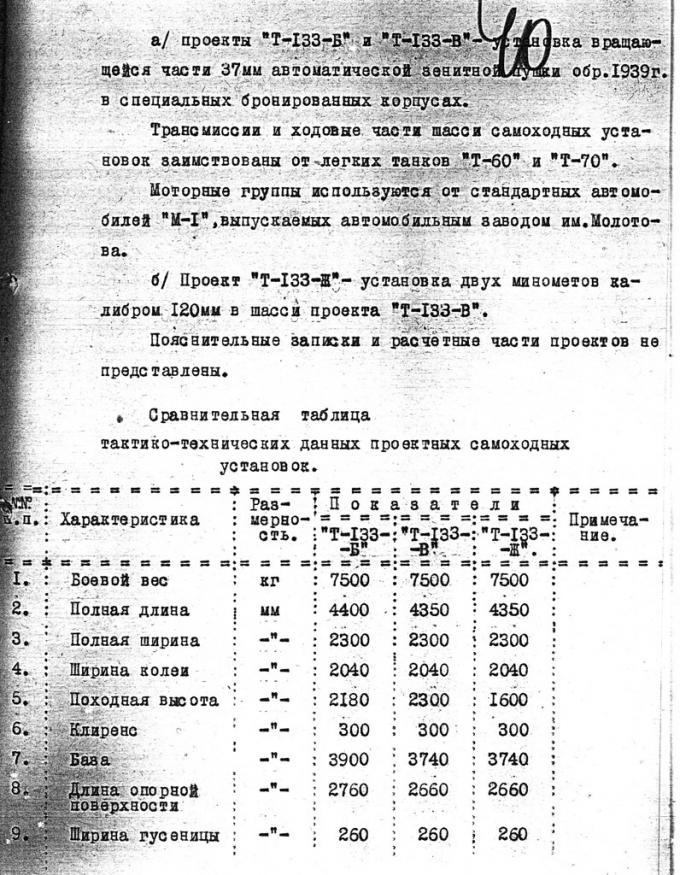

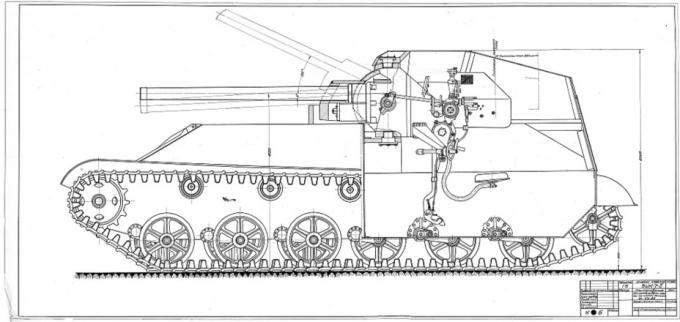

Кафедра боевых машин Московского механико-машиностроительного института им. Баумана оказалась не единственным научным центром, задействованным в работе по легким САУ. После того, как 15 апреля 1942 года пленум Артиллерийского комитета ГАУ КА утвердил перспективы развития САУ, в работу включился Научно-исследовательский тракторный институт (НАТИ). 4 мая 1942 года на рассмотрение Артиллерийского комитета ГАУ КА были представлены эскизные проекты Т-133-Б, Т-133-В и Т-133Ж. Первые две машины представляли собой 37-мм ЗСУ, а Т-133-Ж являлась самоходной установкой с вооружением в виде двух 120-мм минометов. Машины, боевая масса которых составляла 7500 кг, предполагалось выпускать с использованием агрегатов танков Т-60 и Т-70. Т-133-Б предполагалось оснащать двумя двигателями ГАЗ-АА с параллельным размещением, в качестве силовой установки для Т-133-В и Т-133-Ж предусматривался мотор ЗИС-5, установленный под углом.

Шасси Т-133-В и Т-133-Ж были признаны неудачными, поскольку требовали организации производства новых узлов и агрегатов, а проект Т-133-Б Арткомитет одобрил. Предполагалось использовать это шасси как базу для создания 76-мм штурмовой САУ, ЗСУ с 25-мм и 37-мм автоматами, а также САУ со спаркой 120-мм минометов. Приоритетной называлась работа по 76-мм штурмовой самоходной установке. Опытные образцы планировалось получить к августу 1942 года, но они так и не были изготовлены.

К идее схожей по конструкции САУ НАТИ вернется уже в 1943 году, но это совсем другая история. Кроме того, проект Т-133Б отчасти оказался связан с артиллерийским тягачом НАТИ Д, запущенным в серийное производство как Я-11.

Свердловская легкая альтернатива

Далеко не самой простой оказалась и история создания легких самоходных установок в Свердловске. Согласно постановлению пленума Арткома ГАУ КА, вместо агрегатов Т-60 перспективное шасси предписывалось разрабатывать с использованием агрегатов более совершенного Т-70. Кроме того, из перечня использовавшихся орудий пропала и 76-мм пушка ЗИС-5. Вместо нее предполагалось ставить либо Ф-22 УСВ, либо ЗИС-3. На практике к тексту постановления Арткома ГАУ в Свердловске отнеслись, мягко говоря, с некоторым отступлением от требований. Это касается и шасси, и вооружения.

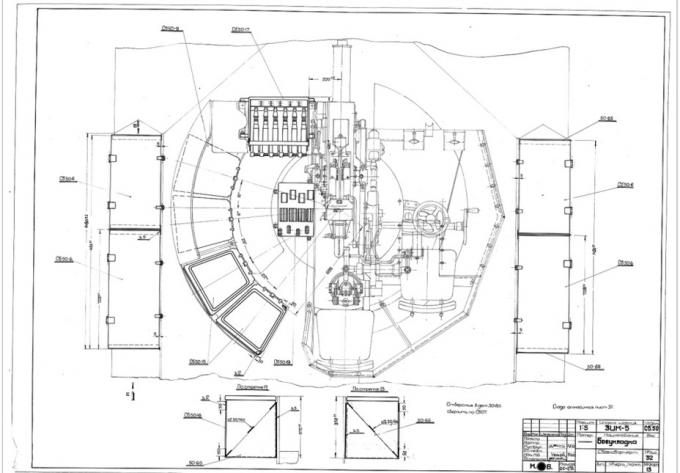

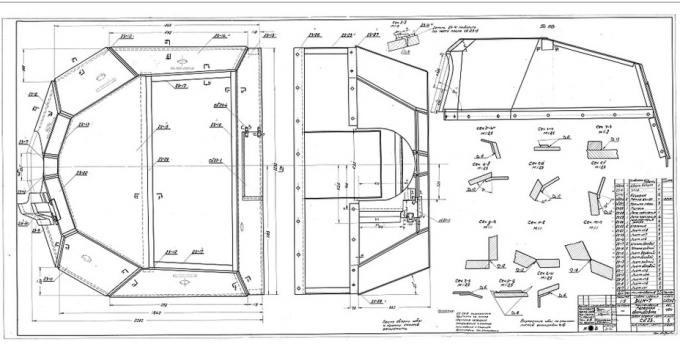

Продольный разрез самоходной установки ЗИК-7-II

КБ завода №37 в качестве приоритетного выбрало шасси с использованием агрегатов малого танка Т-60. Внимание к этому шасси, более известному как «шасси 31», либо «объект 31», объяснялось просто. Дело в том, что завод №37 выпускал именно Т-60, а запуску в серию Т-70 всячески противился. В этом завод поддержал Гинзбург. Такое упрямство имело логичное объяснение. Завод испытывал перебои с поставками двигателей ГАЗ-202, а в случае с Т-70 предполагалось использование спарки этих моторов, получившей обозначение ГАЗ-203. В итоге именно это стало причиной отсрочки запуска Т-70 в Свердловске.

Безусловно, про требование о создании самоходного шасси с использованием агрегатов Т-70 никто не забыл. Оно получило обозначение «шасси 32» или «объект 32». Другое дело, что приоритетным оно не считалось. Не посчитало его приоритетным и конструкторское бюро Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ), которое отвечало за артиллерийскую часть. И установка ЗИС-3, и установка зенитных автоматов калибра 25 и 37 мм проектировались с прицелом на «шасси 31».

Установка орудия в рамке максимально унифицировало систему с серийной пушкой ЗИС-5

«Шасси 32» оказалось отдано на откуп второму «артиллерийскому» КБ, находившемуся в здании заводоуправления УЗТМ. Речь идет о КБ завода №8, начальником которого являлся Ф.Ф. Петров. Здесь ЗИС-3 даже не рассматривалась в качестве вооружения. Вместо грабинского орудия было решено использовать танковую пушку ЗИС-5.

Идея такого использования орудия, разработанного для тяжелого танка КВ-1, объяснялось просто. В Свердловске вполне обоснованно опасались повторения ситуации с пушками, случившейся летом-осенью 1941 года. Тогда «орудийный голод» привел к тому, что в инициативном порядке пришлось разрабатывать танковую пушку У-11 на базе 122-мм гаубицы М-30. Обычно это объясняется тем, что предполагалось создать орудие под снаряд с более мощным фугасным действием. На самом деле все еще прозаичнее: на тот момент М-30 была единственной системой, которая производилась в Свердловске, потому ее и взяли за основу.

В случае с ЗИС-5 причины оказались точно такими же. В начале 1942 года на заводе №8 началось производство ЗИС-5, тем самым окончательно решился вопрос обеспечения пушками танков КВ-1, строившихся в Челябинске. По баллистике Ф-22 УСВ, ЗИС-3 и ЗИС-5 были одинаковыми. Одним словом, разработкой завода №8 УЗТМ подстраховывался на случай перебоев с поставками ЗИС-3.

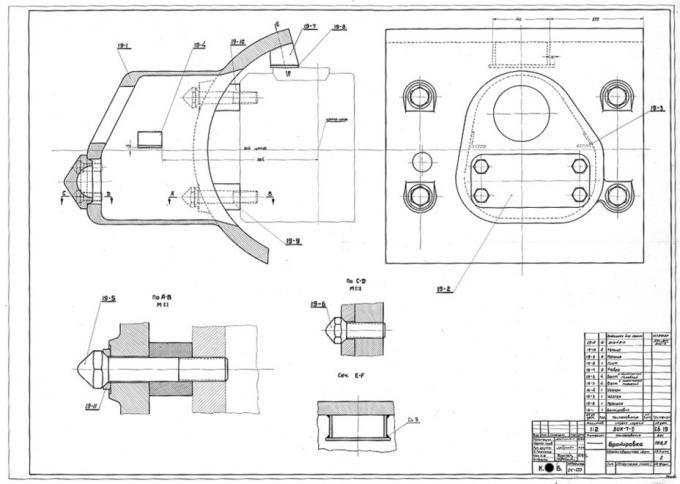

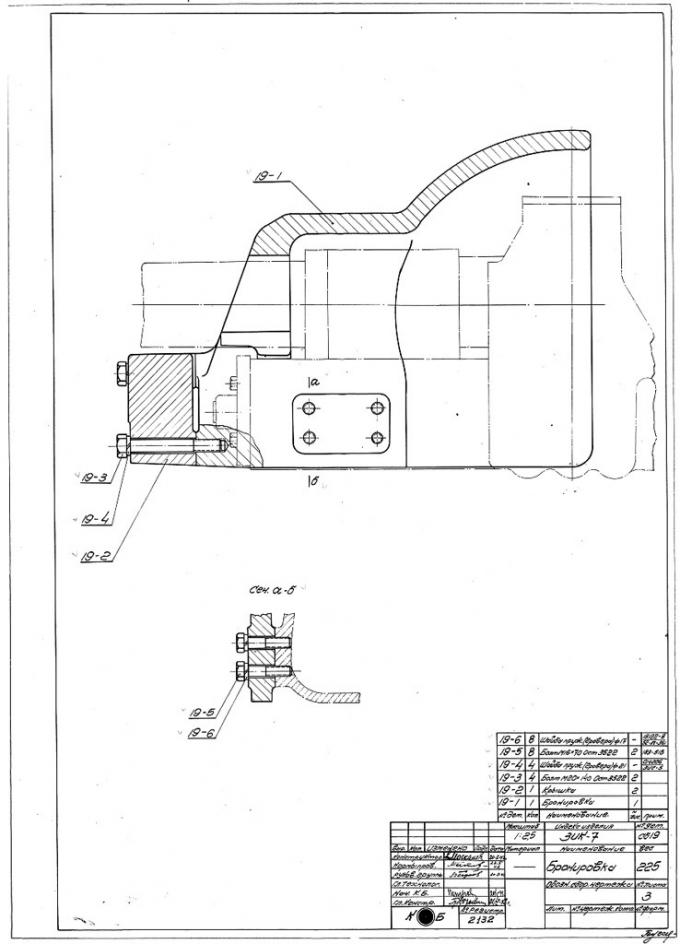

Бронировка орудийной маски оказалась очень похожей ну ту, что ставилась на КВ-1

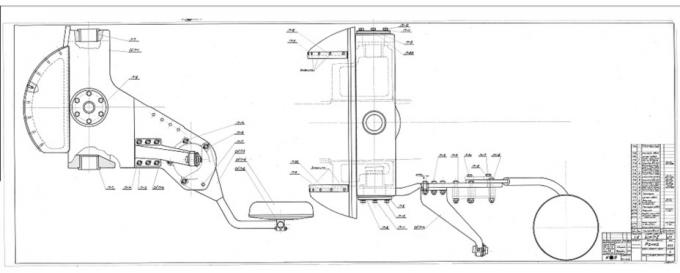

Разработка артиллерийской системы для «шасси 32», имевшей в штурмовом исполнении индекс БГС-5, получила в КБ завода №8 обозначение ЗИК-7. Работы по ней начались уже в апреле, ближе к концу мая в значительной степени проектная документация была готова. Непосредственно работой по ЗИК-7 руководил М.Е. Безусов, он же занимался и самоходными установками ЗИК-10/ЗИК-11 на базе Т-34.

Некоторые технические решения оказались для легкой и средней САУ очень похожими. Например, для обеспечения нормальной вентиляции боевое отделение ЗИК-7 сделали открытым сверху. Конфигурация рубки в носовой части напоминала БГС-5, но при этом форма ее бортовых и кормовых листов оказалась более рациональной. Рубка ЗИК-7 надежно обеспечивала защиту расчета орудия с бортов и кормы. В кормовом листе рубки конструкторы предусмотрели люк.

Рубки ЗИК-7 и ЗИК-7-II были максимально унифицированы

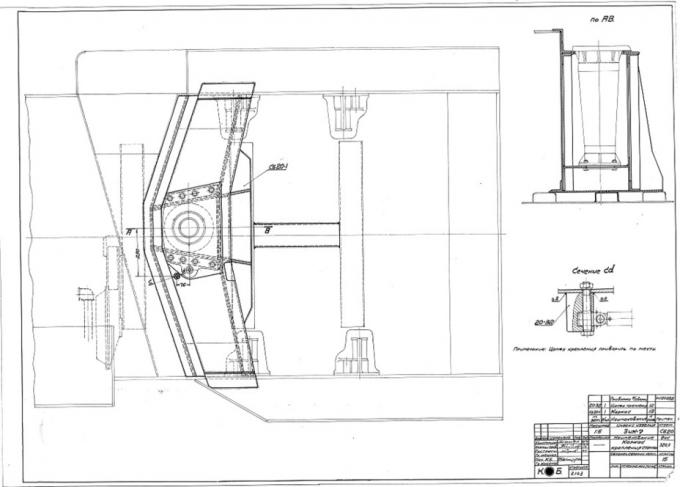

В случае с вооружением коллектив КБ завода №8 весьма вольно подошел к вопросу использования системы ЗИС-5. Люлька и спусковой механизм оказались очень сильно переделаны, верхний и нижний станок и вовсе изготовлялись с нуля. Полностью с нуля выполнялась и бронировка орудийной маски. Ее решили изготовить методом литья, причем весьма сложной формы. В передней части люльки крепился противовес. Именно это стало главной проблемой при реализации проекта ЗИК-7.

В то время, как шасси СУ-32 было готово уже в начале июня 1942 года, работа по орудийной системе застопорилась. Дело в том, что Б.А. Фрадкин, директор завода №8, отказался изготовлять детали для ЗИК-7. Не помогли даже письма из ГАУ и НКВ, датированные июнем-июлем 1942 года. Получилось так, что КБ свою работу выполнило в срок, был подготовлен полный набор чертежей, но проект так и остался бумагой.

Установка системы на ЗИК-7 имела существенные отличия

К началу августа стало ясно, что ситуация не изменится. Изготовлением деталей для ЗИК-7 загрузили завод №37, который 27 июля 1942 года вошел в состав УЗТМ и начал подготовку выпуска танка Т-34. В этих обстоятельствах единственно возможным вариантом стал запуск работ над упрощенным вариантом установки, получившей обозначение ЗИК-7-II. Общая конструкция боевого отделения осталась неизменной, а вот над оптимизацией конструкции артиллерийской системы конструкторы сильно поработали. Теперь люлька имела минимум изменений, прицел брался от 76-мм полковой пушки обр. 1927 года, подъемный и поворотный механизмы заимствовались у ЗИС-5. Более простой стала и бронировка маски, частично повторявшая форму бронировки ЗИС-5 для КВ-1.

Как можно заметить, при разработке бронировки маски ЗИК-7 инженеры легких путей не искали

Проектная документация на ЗИК-7-II была готова в середине августа 1942 года. Материалы отправились в Артком ГАУ КА, откуда 15 октября пришел ответ, мягко говоря, не вселявший оптимизма. Для начала, уже к августу КБ завода №8 с проектом опоздало, поскольку КБ УЗТМ спроектировало, а завод №37 построил установку орудия ЗИС-3 на шасси СУ-32. Еще одно орудие уже не было столь необходимо. В ходе испытаний СУ-32 показала себя хуже, чем СУ-31. Таким образом, заводскому КБ предлагалось переделать ЗИК-7-II под установку в СУ-31. Неудивительно, что эта система в результате тоже так и осталась «бумажной».

Система ЗИК-5 была максимально унифицирована с ЗСУ СУ-31

Примерно в то же время, когда шли работы по разработке ЗИК-7-II, КБ завода №8 приступило к разработке еще одной орудийной системы. На сей раз в качестве базы было решено использовать «шасси 31». Система получила индекс ЗИК-5, вместо штурмовой САУ теперь разрабатывалась ЗСУ. Может показаться, что началась конкуренция между КБ УЗТМ и КБ завода №8, но это не так. Дело в том, что КБ УЗТМ разрабатывало ЗСУ с использованием 37-мм автоматической пушки 61-К. Что же касается ЗИК-5, то там использовалось другое орудие – 25-мм автоматическая пушка 72-К.

В целом проект ЗИК-5 базировался на наработках по теме СУ-31. Отчасти похожим оказалось и броневое прикрытие боевого отделения, в основном различия появились из-за меньшего размера 72-К. Сама зенитная пушка устанавливалась без каких-либо существенных изменений, мелкие переделки вносились лишь в случае крайней необходимости. В боевом отделении находились двое наводчиков и один заряжающий.

Работа заряжающего была несколько усложнена, но в целом размещение боекомплекта стоит признать рациональным

В сентябре 1942 года проект отправился на рассмотрение в Артком ГАУ. Председатель технического совета НКВ Сатель весьма высоко оценил перспективы ЗИК-5. Правда, с одной существенной оговоркой – «в случае возобновления производства 25 мм пушек 72-К». Производство этой зенитной системы прекратилось после эвакуации завода №4, возобновился же выпуск только в 1943 году. На этом фоне ЗИК-5 выглядела, скорее, как «проект в стол».

Артком ГАУ также одобрил проект 25-мм ЗСУ, предложив несколько его переделать. Листы щитового прикрытия переделывались по типу СУ-31, по тому же принципу менялась и укладка боеприпасов. Поскольку в конце 1942 года возобновления выпуска 72-К еще не предвиделось, ЗИК-5 отправился туда же, куда и остальные самоходные установки КБ завода №8 – в архив. Далее разработка советских ЗСУ на самоходной базе происходила с использованием в качестве вооружения 61-К.

Штурмовая САУ по-быстрому

19 октября 1942 года вышло постановление ГКО №2429 «О производстве опытных образцов артиллерийских самоходных установок». Согласно постановлению, ГАЗ им. Молотова и завод №38 получали задание на разработку и изготовления универсальных шасси с использованием элементов легкого танка Т-70. Гораздо менее известным фактом является то, что в конкурсную борьбу неожиданно включился третий участник.

КБ завода №92 уже имело вполне успешный опыт разработки самоходных установок. Именно здесь разработали ЗИС-30, первый советский серийный легкий истребитель танков. Далее работа пошла по линии использования базы полугусеничного грузовика ЗИС-22М (ЗИС-42). Так появилась самоходная установка ЗИС-41. Вопрос в том, что шасси ЗИС-22М оказалось совсем не тем, на что рассчитывал Грабин. Безусловно, полугусеничный тягач был куда более стабильной платформой, чем «Комсомолец», но при этом быстро перегревался и имел массу других недостатков.

В результате осенью 1942 года над темой ЗИС-41 появился большой знак вопроса. Неудивительно, что КБ завода №92 стало искать иную платформу для самоходного орудия. Долго искать не пришлось – ею оказался легкий танк Т-70, в больших количествах выпускавшийся на ГАЗ им. Молотова. С точки зрения стабильности платформы Т-70 явно превосходил «Комсомольца», да и компоновка легкого танка больше подходила для разработки САУ на его базе. Приятным дополнением оказалось то, что завод №92 и ГАЗ находились в одном городе.

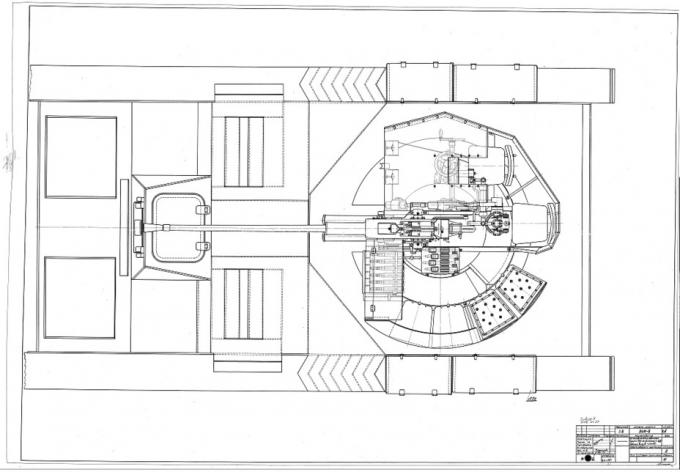

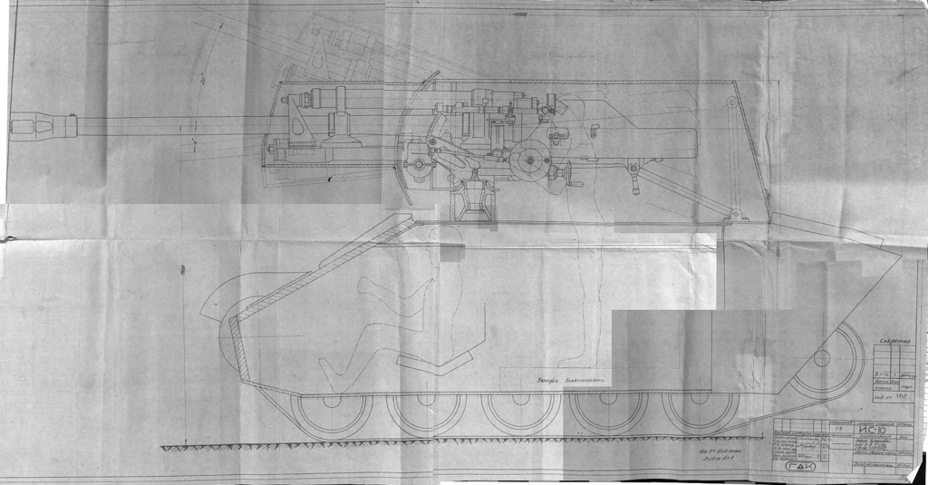

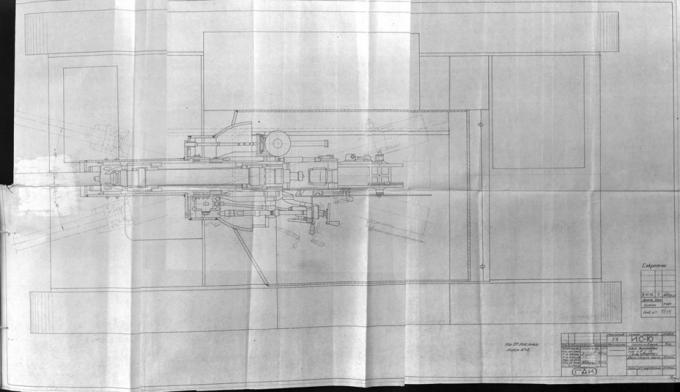

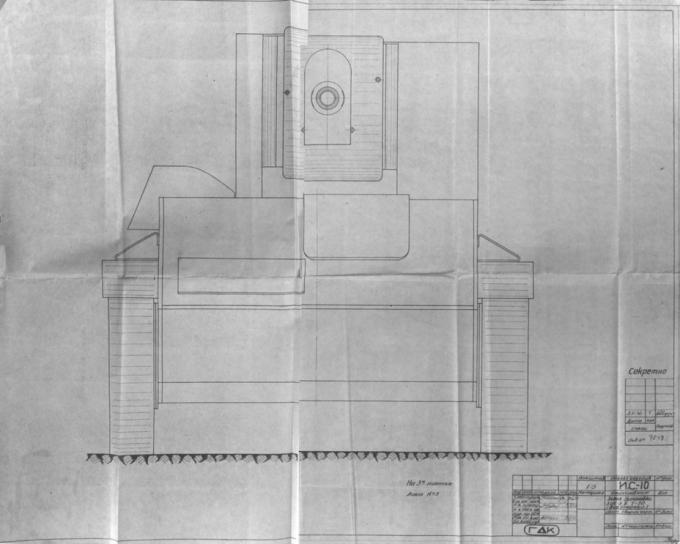

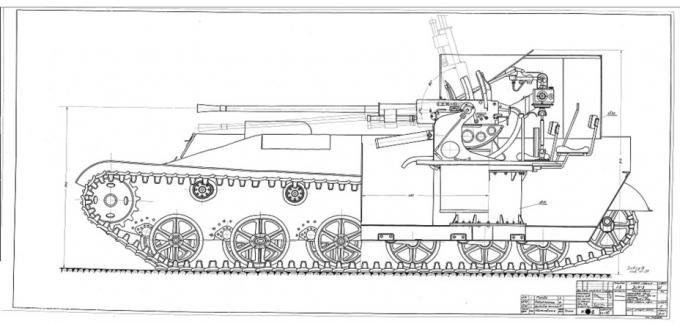

Самоходная установка ИС-10, ноябрь 1942 года

19 ноября 1942 года в адрес Технического совета НКВ поступил эскизный проект самоходной установки ИС-10 разработки КБ завода №92. Руководил работами П.Ф. Муравьев. Концепция создания этой самоходной установки заключалась в том, чтобы изменения в базовое шасси Т-70 оказались минимальными. В целом это удалось: компоновка Т-70 оставалась без изменений, рубка устанавливалась вместо башни и подбашенного погона. Правда, при этом рубка немного «залезала» на надмоторную плиту.

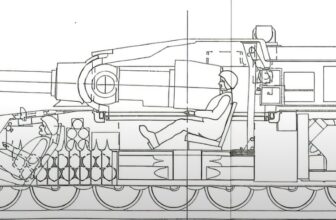

Задача минимального изменения конструкции шасси Т-70 привела к появлению самоходной установки весьма специфичного вида. Фактически завод №92 предлагал переделать двухместный Т-70 в трехместную самоходную установку с ЗИС-3 в качестве вооружения. На бумаге предлагаемая самоходная установка выглядела весьма интересно. Согласно проекту, внутренние объемы боевого отделения позволяли разместить боезапас из 40 патронов к ЗИС-3, а боевая масса ИС-10 всего на 500 килограмм превышала Т-70. Орудие САУ должно было иметь вполне адекватные углы наклона. В качающуюся часть ЗИС-3 вносились минимальные изменения, в частности, устанавливался телескопический прицел. Кроме того, с орудием был спарен пулемет ДТ.

На виде сверху особенно хорошо видно, насколько непростой должна была быть работа расчета ИС-10

На практике проект САУ ИС-10 выглядел далеко не так радужно, как это описывалось. Достаточно одного взгляда на эскизы самоходной установки, чтобы пожалеть тех людей, которым на ней предстояло бы воевать. Рубка частично заходила на надмоторную плиту, так что демонтаж двигателя превратился бы в весьма нетривиальную задачу. Это была, впрочем, далеко не самая серьезная проблема. Создается стойкое ощущение, что в 1942 году коллектив КБ завода №92 думал о чем угодно, кроме как об удобстве работы расчета.

Например, 85-мм пушка ЗИС-25 теоретически вписывалась в башню КВ-1, но процесс ее заряжания должен был стать одним из чудес эквилибристики. Но по сравнению с работой заряжающего в ИС-10 это казалось сущей мелочью. Бедолаге-заряжающему здесь пришлось бы прилагать немалые усилия просто для того, чтобы не быть задетым орудием при стрельбе. Даже наличие ограждения особо проблему не решало – деваться заряжающему было просто некуда. Акробатическим трюком становилась перезарядка спаренного пулемета. А про такие мелочи, как сидения для командира и заряжающего, можно даже не спрашивать. Командир, кстати говоря, судя по схеме должен был стоять на боеукладке. Вероятно, это было сделано для упрощения заряжания. Масса вопросов возникает и к обеспечению вентиляции боевого отделения. Судя по схеме, о ней конструкторы даже не задумывались.

Эта же машина спереди. От реализации этой смелой идеи конструкторы благоразумно отказались

26 ноября вслед за эскизным проектом пришло еще одно письмо с завода №92. Директор завода А.С. Елян просил срочно прислать Т-70 с целью постройки к 15 декабря опытного образца ИС-10. Ответ Технического совета НКВ оказался коротким. Поскольку 2 декабря 1942 года вышло постановление ГКО №2559 «Об организации производства самоходных артиллерийских установок на Уралмашзаводе и заводе №38», необходимости в постройке еще одной САУ уже не было. С учетом того, что никаких преимуществ ИС-10 не имела, проект был отклонен.

Автор благодарит Сергея Агеева (г. Екатеринбург) за помощь в подготовке данного материала.

Источники:

- Материалы ЦАМО РФ

- Материалы архива Сергея Агеева

источник: http://warspot.ru/9232-bumazhnye-sau-v-legkom-vese