Андрей Мартьянов. Казусы эпохи пара и электричества: экстремальное кораблестроение

Статья Андрея Мартьянова с сайта WARSPOT от 23 июля 2015 года.

Содержание:

Начиная примерно с середины XIX века кораблестроительная инженерная мысль находилась в таких же исканиях и метаниях, как и танкостроение в период между двумя мировыми войнами. Казалось бы, не прошло и полувека с того дня, как Наполеон Бонапарт безапелляционно заявил создателю колёсного парохода Роберту Фултону — «Корабли без парусов — это нонсенс!», а эпоха линейных парусников как основной боевой силы флота начала стремительно уходить в прошлое.

Паровая машина совершает радикальнейшую революцию в кораблестроении. В составе военных флотов сперва появляются пароходофрегаты (первый, «Медея», построен в Британии в 1832 году) сочетавшие парусное вооружение с паровой машиной и колёсным движителем, а изобретение французским генералом Анри-Жозефом Пексаном бомбических орудий, стрелявших по настильной траектории разрывными снарядами крупного калибра, подвело черту под историей деревянного парусного флота. Если в прежние времена артиллерийская дуэль между кораблями, стрелявшими обычными ядрами (поражавшими рангоут и членов экипажа), могла продолжаться часами, то разрывные бомбы, заполненные чёрным порохом, наносили деревянным кораблям катастрофический ущерб в течении считанных минут.

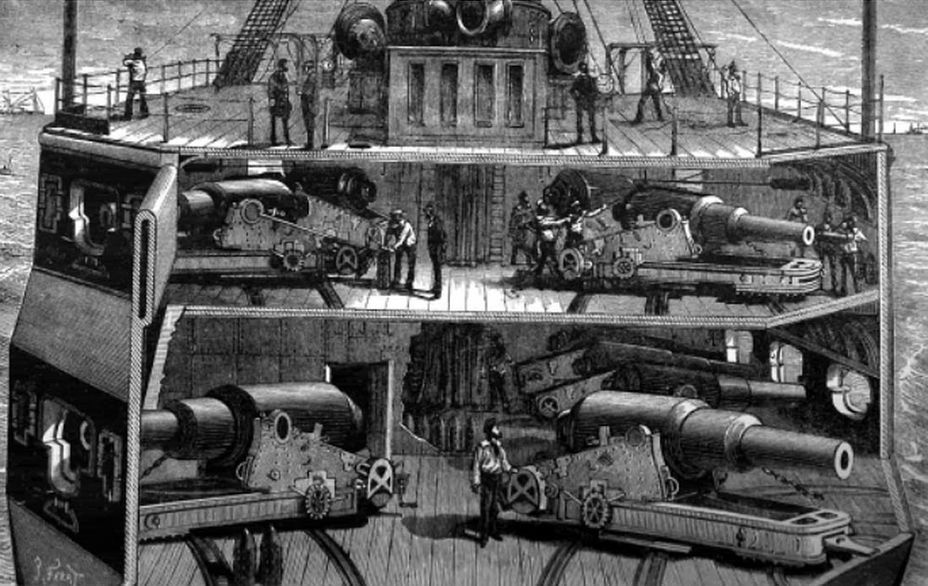

Пример расположения дульнозарядных бомбических орудий на палубах броненосца. Навевает мысли о романах Жюля Верна

Первое же боевое применение бомбических орудий во время войны между Данией и Пруссией в 1849 году доказало, что двухтысячелетняя эпоха парусников закончилась: прусские береговые батареи, оснащённые пушками Пексана, удачно обстреляли, подожгли и принудили выброситься на берег два крупных датских корабля — 84-пушечный линкор «Христиан VIII» и 48-пушечный фрегат «Гефион», причём потери датчан составили 106 убитыми, 60 — раненными и ещё 948 человек попали в плен. Синопское сражение между Черноморским флотом Российской империи и эскадрой империи Османской лишь заново доказало, что наступают новые времена — бомбическая артиллерия адмирала Нахимова наголову разгромила турок, понёсших абсолютно неприемлемые потери: девять кораблей и около трёх тысяч убитых, при тридцати семи погибших у Нахимова.

Когда известия о Синопском разгроме достигли Европы и Североамериканских Штатов, адмиралы всех флотов мира окончательно поняли — дальше так жить нельзя. Категорически необходимы корабли, защищённые бронёй. Быстрее всех этот факт осознали французы, впервые применившие во время Крымской войны блиндированные плавучие батареи. В США сделали ещё один шажок вперёд — во время Гражданской войны начали использоваться мониторы, пускай с весьма сомнительным бронированием и ужасающей мореходностью.

Наконец, Владычица Морей в 1860 году строит на лондонских верфях первый в истории паровой броненосец с цельнометаллическим корпусом — «Уорриор», а ещё через год его систершип «Блэк Принс». Справедливости ради надо указать, что парусное вооружение они сохранили, но тем не менее это был безусловный технический прорыв. Несколько лет оба корабля считались сильнейшими на планете и фактически неуязвимыми, но «эпоха пара и электричества» с молниеносно развивавшимися технологиями вскоре отправила обоих первенцев в отставку: они устарели всего за одно десятилетие.

Как и было сказано выше, конструкторы боевых кораблей с тех пор находились в постоянном творческом поиске. Какой тип размещения артиллерии более выгоден — батарейный броненосец с одной орудийной палубой или с центральной батареей, прикрытой броневыми траверзами? Два орудийных дека, или всё же один? А вот ещё господа инженеры, взгляните на американцев с их «Монитором» — почему бы не попробовать создать башенный океанский броненосец?!

«Кэптэн»: плавучая катастрофа

Наличие орудий в башнях практически до последней четверти XIX века было специфическим признаком кораблей береговой обороны, которые действовали в районах базирования, не отходя далеко от порта приписки — основной проблемой было несовершенство паровых машин, при поломке которых находящийся в открытом океане броненосец оказался бы обречён: именно поэтому океанские корабли обязательно несли и парусное вооружение. В свою очередь, паруса и мачты не позволяли устанавливать башни.

Англичане всё-таки попытались скрестить коня и трепетную лань, построив невиданный гибрид башни и паруса — именовалось это чудо техники HMS Captain, спущен на воду 27 марта 1869 года, введён в строй через год, а ещё через полгода из состава флота выведен по печальной причине: перевернулся и затонул в течение считанных секунд.

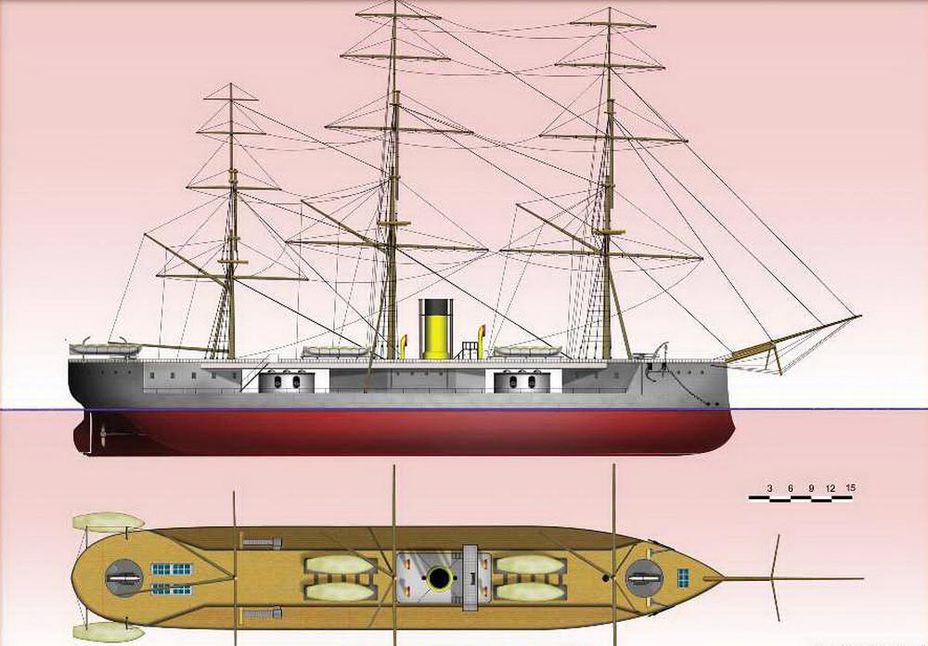

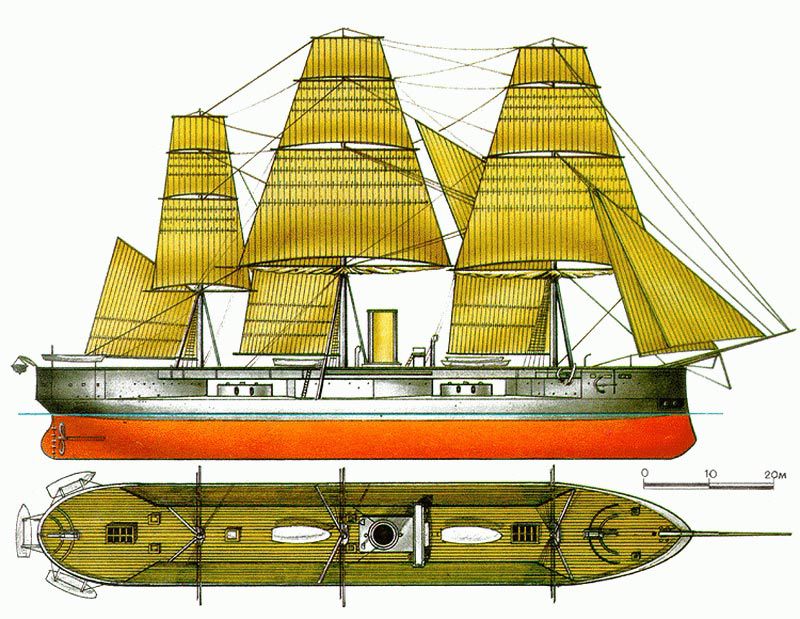

Автором проекта «Кэптэна» был инженер и одновременно капитан первого ранга ВМФ Купер Фиппс Кольз — он считается изобретателем вращающейся бронированной орудийной башни. По тем временам это было прямо-таки неслыханным веянием прогресса, башня существенно повышала огневую мощь корабля и позволяла быстро перенацеливать орудие, однако, как сказано выше, броненосец обязан был оставаться рангоутным, без парусов в дальний поход не выйдешь. Капитан Кольз предложил Адмиралтейству проект мореходного рангоутного башенного корабля с небольшой высотой надводного борта (около 3,4–3,5 метров по исходному проекту), установкой двух двухорудийных башен с мощнейшими 305-миллиметровыми орудиями и круговым обстрелом, а также треногие мачты с полной парусной оснасткой. Отдельно следует отметить, что каждая пушка весила 25 тонн, итого 100 тонн в общей сложности.

Купер Кольз был конструктором с солидным авторитетом, посему Первый лорд Адмиралтейства и члены Совета Адмиралтейства проект поддержали, хотя имелись и возражения — Директор военно-морского строительства, то есть фактически генеральный конструктор флота Эдвард Рид разнёс предложение Кольза в пух и прах, заявив, что рангоутные броненосцы — это давно вчерашний день, древность и архаика, остойчивость «Кэптена» из-за колоссального веса мачт, снастей и парусов будет ужасающей, а центр тяжести корабля окажется существенно выше, чем того требует здравый смысл. Рид оказался абсолютно прав, но его не послушались.

Выглядел новый броненосец до крайности странно. Над верхней палубой, где собственно и располагались башни с четырьмя 305-миллиметровыми пушками, была установлена навесная фальш-палуба от носа до кормы, опиравшаяся соответственно на полубак и полуют (которые, само собой, снижали сектор обстрела). Все работы с такелажем велись на фальш-палубе, дабы не возникало никаких помех артиллеристам. Говорить о том, что появление этого навеса ещё более повысило центр тяжести, не стоит — и так понятно. Вдобавок, корабль получился чрезмерно переутяжелённым — при спуске на воду выяснилось, что осадка превышает проектную на 33 сантиметра, экипаж вместо расчётных 400 человек вырос до 500 (ещё плюс шесть-семь тонн нагрузки), общий перегруз составлял по разным данным от 730 до 830 тонн, а крена всего в 14 градусов оказалось достаточно, чтобы срез палубы оказался на уровне воды.

И, наконец, рангоут — три мачты с парусами площадью 33 тысячи квадратных футов (4650 квадратных метров) полностью соответствовали вооружению «старого» деревянного линкора, что ещё более ухудшало и без того отвратительную остойчивость. Плюс запредельно низкий надводный борт — всего два метра, как выяснилось при спуске на воду. А при первом поднятии флага на «Кэптэне» случилось крайне дурное предзнаменование, флаг почему-то оказался перевёрнутым, что в морских традициях является сигналом бедствия.

Тем не менее, «Кэптэн» был принят на вооружение, показал прекрасные скоростные характеристики и манёвренность вместе с исключительной огневой мощью и хорошим бронированием. Оставайся корабль в силах береговой обороны, действующих в спокойных водах близ побережья (а не океанской эскадры), последующей катастрофы можно было бы избежать.

6 сентября 1870 года «Кэптэн» находился в составе английской эскадры, возвращавшейся из похода в Средиземное море, примерно в 20 милях от мыса Финнистерре, самой западной точки Испании. Весь день наблюдалось сильное волнение, «Кэптен» шёл под полными парусами, при этом крен на борт с подветренной стороны был таков, что волны захлёстывали палубу и заливали башни главного калибра едва не наполовину. К вечеру начался сильнейший шторм, около полуночи капитан приказал убрать паруса. Дальнейшие события реконструированы историком Х. Вильсоном по рассказам немногих выживших:

«…Во время переклички корабль сильно накренился, но снова выпрямился. Когда люди поднялись наверх, то слышали, как капитан Бергойн приказал «отдать марса-фалы» и затем «фор — и грот-марса шкоты травить». Прежде чем матросы добрались до шкотов, корабль накренился вновь, ещё сильнее. Быстро один за другим выкрикивались углы крена в ответ на вопрос капитана Бергойна: «18°! 23°! 28°!» Крен на правый борт был так велик, что смыло несколько человек, стоявших на шкотах. Корабль в это время лежал совсем на боку, медленно переворачиваясь и содрогаясь от каждого удара, наносившегося ему набегавшими короткими волнами с белыми гребнями.»

«Кэптэн» перевернулся и мгновенно затонул в течение тридцати-сорока секунд. Из восемнадцати спасшихся членов экипажа только один матрос смог выбраться из внутренних помещений корабля — через орудийный порт башни. Остальные выжившие входили в состав ночной вахты и находились на палубе или работали с рангоутом. Вместе с «Кэптэном» на дно пошли около пятисот моряков и его создатель — капитан Купер Фиппс Кольз, участвовавший в плавании для контроля за своим творением. Примечательно, что во время шторма в ночь с 6 на 7 сентября ни один другой корабль эскадры не пострадал.

Итог. Последовало судебное разбирательство, поскольку гибель такого количества моряков в мирное время вызвало шок у британской общественности: в эпохальной Трафальгарской битве погибших было на пятьдесят человек меньше! Признали чудовищные конструктивные недостатки, но никто наказан не был — Купер Кольз, которого очень удобно назначили ответственным за всё, погиб вместе с кораблём. Зато последовал отказ всех флотов мира от строительства тяжёлых низкобортных броненосцев с непременными парусами — гибель «Кэптэна» поставила окончательную точку в истории использования «классического» парусного вооружения на военном флоте. А появление башенных броненосцев задержалось ещё на несколько лет.

Только большие пушки!

Сейчас мы отойдём от тематики броненосцев и вернёмся собственно к непростым путям, по коим шествовала конструкторская мысль XIX века.

Канонерская лодка как класс лёгких боевых кораблей появилась задолго до паровой эпохи, ещё при кардинале Ришелье — тогда это были сорокавёсельные шлюпки с двумя или тремя тяжёлыми орудиями. Затем канонерки выполняли функции береговой обороны — понятно, что столь небольшие корабли в открытое море выпускать рискованно, а потому их функции ограничивались действиями на реках, во фьордах, поддержкой сухопутных войск с воды или борьбой с десантом.

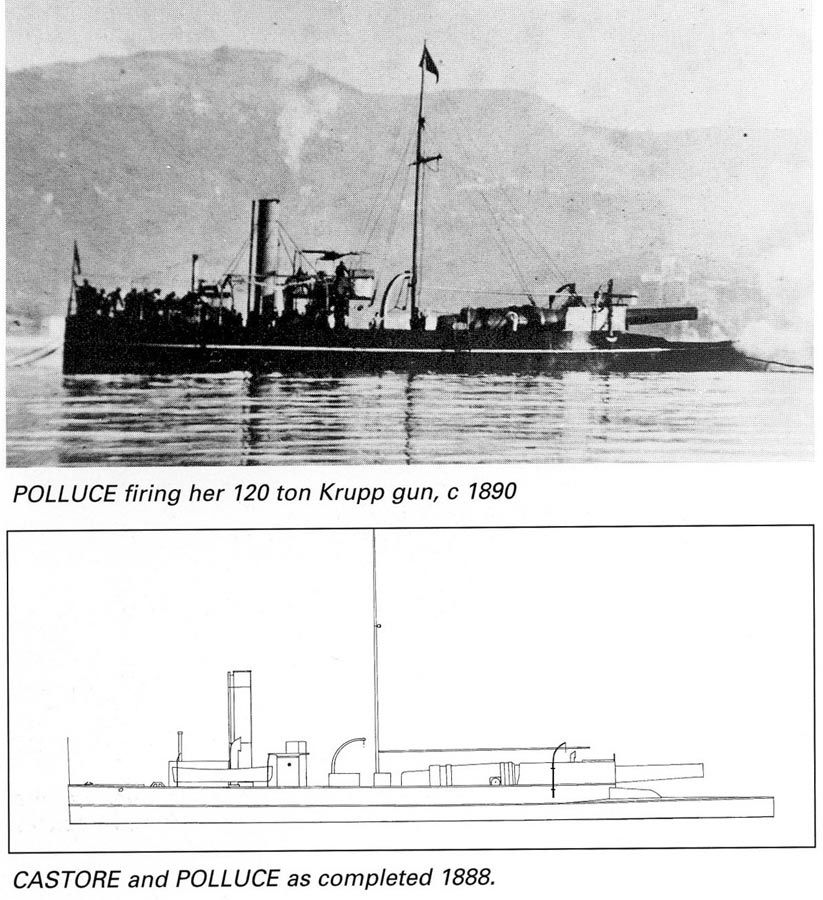

В 1887 году британская верфь Armstrong Mitchell & Company в Элсвике получает заказ от итальянского военного ведомства на постройку двух, казалось бы, самых банальных канонерских лодок — 35 метров в длину и 11 в ширину, водоизмещение 687 тонн, одна паровая машина мощностью 261 киловатт. В создании канонерок, названных «Кастор» и «Поллукс», кстати, участвовал будущий конструктор знаменитого «Дредноута» Филипп Уотс, тогда работавший на верфях Армстронга. Лодки в разобранном виде отправили в Италию, заново собрали в гавани Поццуоли и…

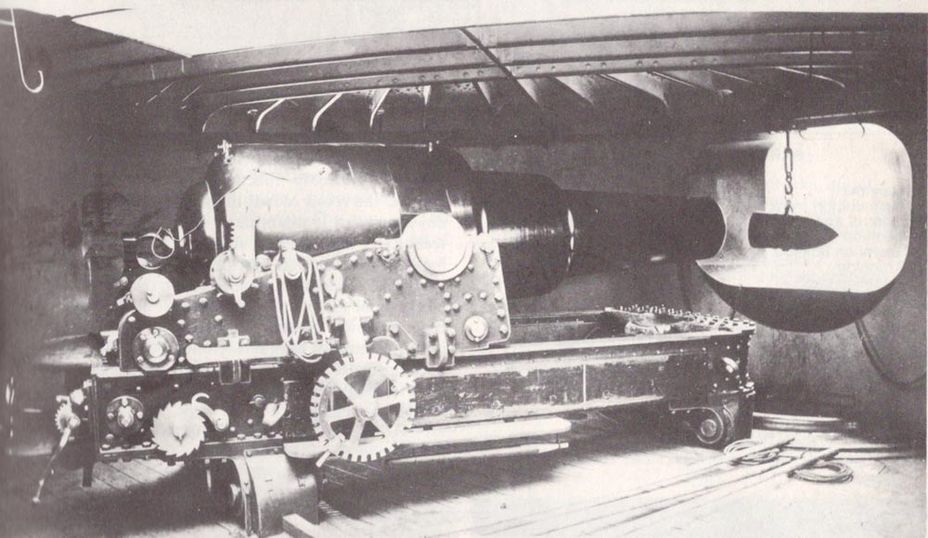

…И произошло невиданное в истории военно-морского флота. Сами канонерки не представляли из себя ровным счётом ничего выдающегося или исключительного, если бы не установленное итальянцами вооружение — 400-миллиметровые пушки производства фирмы «Крупп».

Никаких ошибок или опечаток — итальянские моряки решили не мелочиться и воткнули на «Кастора» и «Поллукса» четырёхсотмиллиметровое орудие, причём не какую-то там жалкую мортиру, а именно полноценную пушку с длиной ствола в 32 калибра и массой примерно 120 тонн (при водоизмещении, напомним, 687 тонн). Разумеется, ни о какой башне или механизмах наведения речи и близко не шло, а угол вертикального подъёма составлял всего-навсего 13 градусов. Боезапас Очень Большой Пушки – 900-киллограммовые снаряды. Мало никому не покажется.

Сохранилась всего одна фотография «Поллукса», обычно сопровождаемая подписью «На испытаниях орудия» — то есть, вот ЭТО ещё и стреляло. Отлично видно, что орудие занимает половину корабля, если не больше, все надстройки скучены в носовой части. Обслуживал восхитительное сооружение экипаж в 49 человек. Можно представить себе силу отдачи при выстреле — посчитав весьма приблизительно, мы получаем, что если в одну сторону летит практически тонна железа на скорости несколько сотен метров в секунду, то около 700 тонн корабля получают пинок в обратную сторону где-то на полметра в секунду. Впечатления у экипажа при стрельбе, видимо, оставались незабываемые.

Какое-то время флотские чины Италии честно пытались придумать для «Кастора» и «Поллукса» хоть какую-то разумную схему применения, но кончилось дело тем, что 400-миллиметровые стволы вскоре заменили на более вменяемые 120 миллиметров плюс несколько пулемётов, и именно в таком виде канонерки закончили свой век в первой четверти ХХ века. На вопрос «зачем?!» ответа так и не появилось — эти два кораблика навеки остались в истории забавным казусом.

Он не утонул, он просто так выглядит!

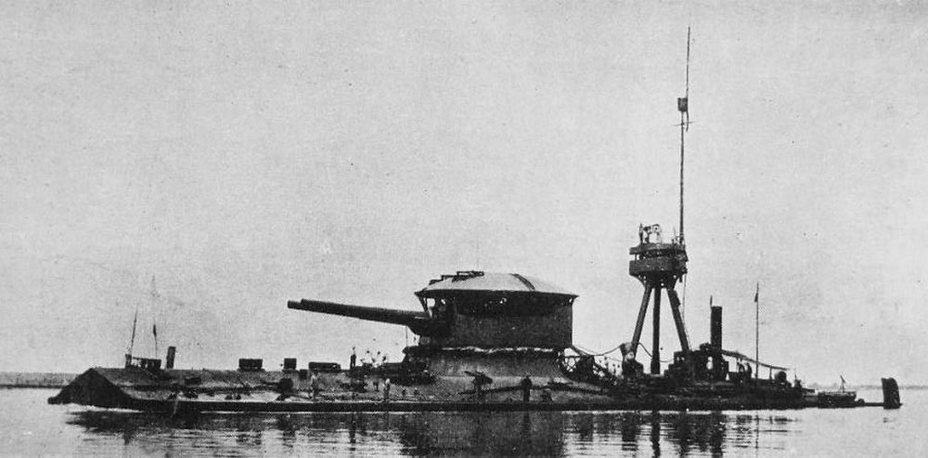

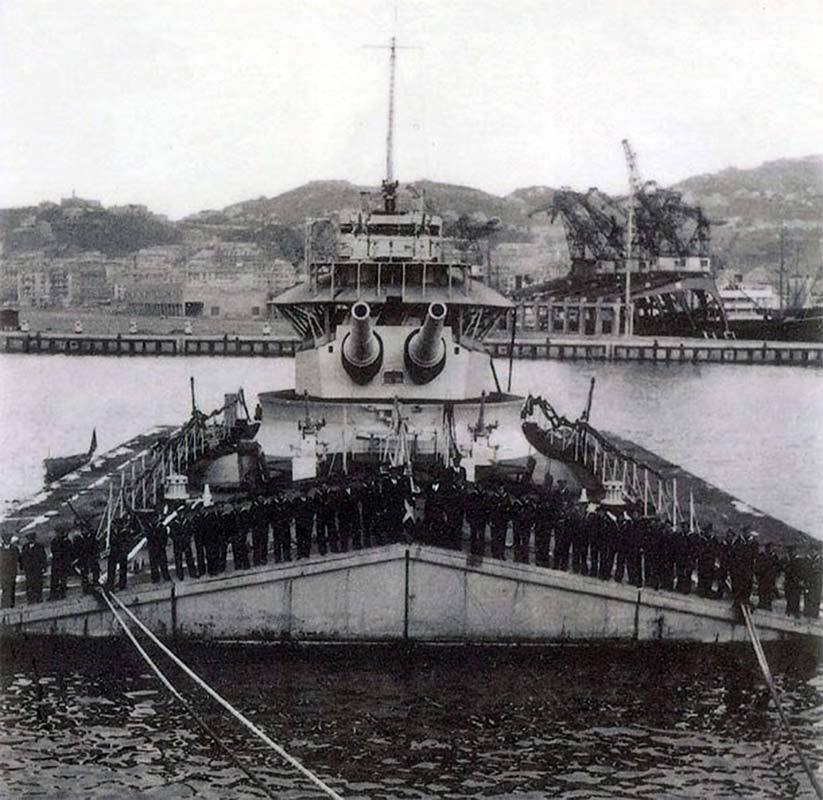

Продолжая средиземноморскую тематику, стоит упомянуть ещё об одном весьма колоритном персонаже военно-морской истории. Вот он, наш незаметный герой: итальянский монитор «Фаа ди Бруно» в порту Венеции. Не надо волноваться, он вовсе не потоплен — это его штатное состояние. Именно таким монитор спроектировал в 1915 году известный судостроитель Джузеппе Рота.

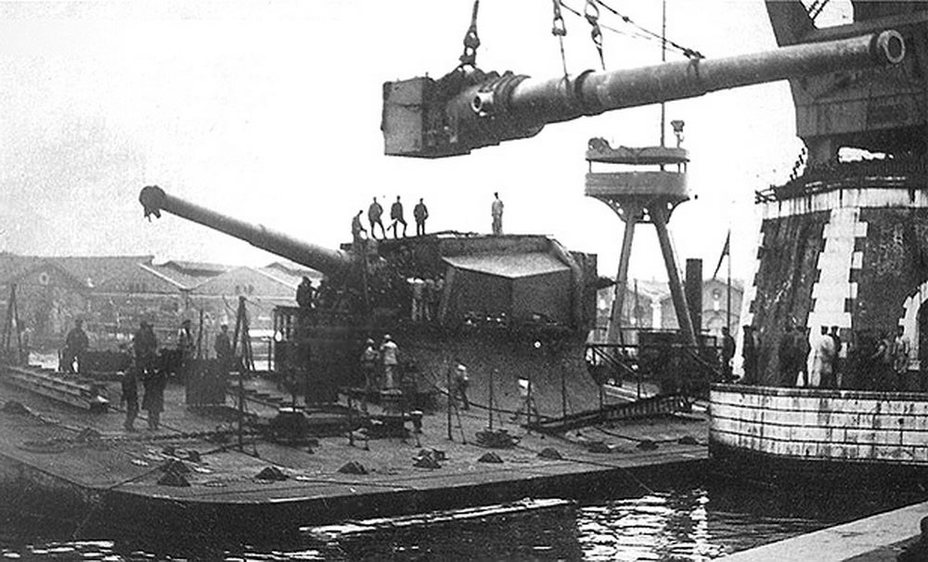

Этот удивительный экспонат представлял собой венец развития итальянских плавучих батарей начала Первой мировой войны. Создавался «Фаа ди Бруно» для поддержки сухопутных войск в районе Триеста — военным требовался корабль, способный без затруднений действовать в опасном для навигации районе. Кроме того, следовало с пользой применить мощнейшие 15-дюймовые орудия, изготовленные для новых линкоров типа «Франческо Караччоло» — этим линкорам в ближайшее время не светило войти в строй (все четыре корабля так и не построили), а их пушки лежали без дела — непозволительная роскошь в условиях глобального конфликта. На «Фаа ди Бруно» решили установить два орудия, предназначенных для линкора «Кристофоро Коломбо».

Для установки вооружения был построен прямоугольный понтон с покатой «двускатной» палубой. Орудия смонтировали в ограниченно подвижной башне, позволявшей вести огонь в узком секторе по курсу. Корпус был невероятно тесным, а потому кроме собственно башни и боекомплекта в него втиснули только паровые котлы и машины со списанного миноносца. В сочетании с крайне скверной гидродинамикой (согласимся, что понтоны для активного мореплавания не приспособлены!) это ограничило скорость хода несерьёзными тремя узлами — но большего, в целом, от «Фаа ди Бруно» совершенно не требовалось: стой себе у берега на безопасном расстоянии да постреливай по неприятелю на суше. Зато имелось немалое преимущество: изумительно малая осадка (не более 2,2 метра) позволяла практически не бояться мин и отмелей.

Строился монитор почти два года, имелись существенные проблемы с монтажом сверхмощных орудий на достаточно небольшой (всего 2800 тонн) корабль. В строй он вступил только в середине лета 1917 года — но уже в ноябре карьера «Фаа ди Бруно» прервалась. Абсолютно немореходный корабль попал в шторм и был вынужден выброситься на берег близ порта Анкона. На этом его участие в войне и закончилось.

Со стороны «Фаа ди Бруно» выглядел безусловно экстремально — с расстояния казалось, что по морю плывёт одинокая башня с двумя здоровенными пятнадцатидюймовками и трёхногой мачтой; лишь затем можно было различить корпус, почти полностью скрытый в воде. Кстати, монитор после аварии был восстановлен и благополучно дожил до Второй мировой, в которой выполнял роль артиллерийского прикрытия близ Генуи под тактическим обозначением «плавучая батарея GM 194».

Сейчас мы перечислили лишь три вида кораблей «эпохи пара и электричества» –рангоутный броненосец, канонерские лодки и монитор, но не стоит забывать, что разнообразие боевых кораблей в те времена было колоссальным, конструкторы смело экспериментировали, обходили тупиковые ветки и старались добиться совершенства. Как мы убедились, далеко не у всех это получалось.

источник: http://warspot.ru/3528-kazusy-epohi-para-i-elektrichestva-ekstremalnoe-korablestroenie

Коллега, все замечательно!

Коллега, все замечательно! Искать блох нет ни желания ни возможности… но где Баян?

Неужели Вирен не смылся из Артура?

Приветствую, уважаемый

Приветствую, уважаемый старший матрос!

А возможности-то почему нет? Со временем совсем плохо?

Иэххх…надо было все-таки написать этот эпизод…

Коллега, Вирен, починив "Баян", и незнамо как узнав, что "Микаса" в городм одиночестве чинится у островов Эллиот, собрал оставшиеся в Артуре Соколы и ушел в ночной рейд :))) В сумраке ночи подкрамшись к Эллиотам, обнаружил стоящий на якоре крупный двухтрубный боевой корабль и доблестно атаковал его торпедами, в результате чего подорванный несчастливец пошел ко дну. Однако в ночном бою с легкими силами неприятеля Баян и сам получил торпеду, с трудом добрался до Артура.

Горд был до чрезвычайности, полагая что утопил "Микасу", но на самом же деле "Микаса" давно вернулся в метрополию, а жертвой Вирена стал Чин-Иен.

Баян не вырвался из Артура и был затоплен на рейде, после победы России в войне поднят и вновь вошел в состав Российского Императорского флота:)))

А возможности-то почему

Да так навалилось всякого…

Исчо как нада!!!

По этому поводу в осажденном Порт-Артуре случилось небывалое ликование. Были разом забыты все невзгоды осады, гибель друзей, полная невиданных доселе несчастий война. Пусть теперь коварный враг боится нас. Мы тоже можем побеждать!!!

Кричали женщины: ура! И в воздух

лифчикичепчики бросали!В высшей степени

В высшей степени прекрасно! Честно говоря, ожидал, что Дубасов станет героем, но таки сильно покалечит корабли Того, а война завершиться возвращением к статусу кво, чему поспособствует идущий на Восток Рожественский. Но что всё кончиться вот так!.. Так что славлю майку. Хотя некоторые замечания имеются.

Ну, во-первых бесконечные попадания русских снарядов в боекомплекты японских кораблей и множество других случайностей, решавших исход сражений, как положительных, так и не очень. Речь Того после Первого Цусимского сражения уж больно пафосна и всецело достойна какого-нибудь капитана Космодесанта. И слишком часто повторяющиеся, особенно ближе к концу, выражения "форменная резня", "судьба отвернулась/повернулась".

А так ещё раз отмечу, что материал получился хорошим, годным.

Спасибо за отзыв, уважаемый Спасибо за отзыв, уважаемый коллега! Ну, во-первых бесконечные попадания русских снарядов в боекомплекты японских кораблей К этому вопросу Ваш покорный слуга подошел в высшей степени скрупулезно. Все, вот абсолютно все удачные попадания русских кораблей в АИ имеют свои аналоги в РИ. В первой части удачное попадание поубивало всех в носовой рубке "Ниссина". Такое попадание имело место быть в РИ, но только в кормовую рубку. Попадание в 203-мм башню "Идзумо" описано в массе источников (к примеру ""Асама" и другие"), хотя возможно, что его в реальности таки и не было. Про"Фудзи" — ну, это уже притча во языцех. "Микасе" в Цусиме русские снаряды влетали в казематы ЧЕТЫРЕ раза. Попадание в каземат "Адзумы" описано у Кэмпбелла. На самом деле, когда знакомишься с историей РЯВ на море, стойкое ощущение что ее писал какой-то крайне неумный японский альтернативщик, потому что ТАКОГО подыгрывания японскому флоту представить себе невозможно. Посудите сами — попадания в башни наших кораблей было делом обыденным. Например, в бою в Желтом море в башни русских ЭБР попало 10 снарядов. В Цусиме "Орел" имел попадания в обе башни чуть ли не сразу после того, как его начали обстреливать и т.д. В то же время попадания в японские башни (четыре БРКР,… Подробнее »

Прочел с удовольствием.

Прочел с удовольствием. Спасибо коллега.

И Вам спасибо!

И Вам спасибо!

++++++++++

Как всегда

++++++++++

Как всегда написано ХОРОШО!

Спасибо!

Спасибо!

Уважаемый Андрей, написано Уважаемый Андрей, написано захватывающе, только успеваешь "глотать" текст + ! Никогда не встречал "альтернативу", написанную с такой художественной силой и убедительностью. Однако, с Вашего позволения, пройдусь галопом по верхам, высказав при этом несколько мыслей вслух 🙂 а) Фотография "России" сделана после 1909 г., о чём свидетельствует отсутствие третьей мачты. б) На русских кораблях у орудий тоже скапливались "излишки" боеприпасов, что было вызвано диспропорцией между скоростью подачи боеприпасов и скоростью расхода этих боеприпасов. Иногда случались сильнейшие пожары из горящих зарядов, но они сгорали, не взрываясь. Горение нередко сопровождалось разбрасыванием в стороны горящих пороховых лент, попадали они и в погреба боеприпасов по элеваторным шахтам. Дальнейшую опасность предотвращали тушившие их люди. Имевшие место в ходе русско-японской войны многократные реальные случаи попадания огня или горящего пороха в боевые погреба ни разу не привели к гибели этих кораблей, в противном случае Ваш покорный слуга даже не стал бы поднимать эту тему. Ведь на чём стоит наш брат "альтернативщик" ? На прецеденте 🙂 Таких событий ждали и русские, и японцы, и к ним, соответственно, готовились. Да вот тот же "Iwate", вон как ему каземат то разворотило, вполне возможно, что в погреб огонь попал, ну и что ? Там люди наверняка начеку стояли, как и на "России" или "Дмитрии… Подробнее »

Приветствую Вас, уважаемый Приветствую Вас, уважаемый земляк! Однако, с Вашего позволения, пройдусь галопом по верхам, высказав при этом несколько мыслей вслух 🙂 А давайте:) Фотография "России" сделана после 1909 г., о чём свидетельствует отсутствие третьей мачты. Да, 1913 год. Поищу какую-нибудь незаезженную фотографию и поменяю:) На русских кораблях у орудий тоже скапливались "излишки" боеприпасов, что было вызвано диспропорцией между скоростью подачи боеприпасов и скоростью расхода этих боеприпасов. Иногда случались сильнейшие пожары из горящих зарядов, но они сгорали, не взрываясь. Думается мне, это вопрос количества "накоплений", полагаю что у нас их все же было не слишком много, для того чтобы эффектно рвануть.У японцев штатно в каждом каземате хранилось 50 снарядов (БРКР) Наши же снаряды, если они и были, еще попробуй подорви:(((( Имевшие место в ходе русско-японской войны многократные реальные случаи попадания огня или горящего пороха в боевые погреба ни разу не привели к гибели этих кораблей, в противном случае Ваш покорный слуга даже не стал бы поднимать эту тему. Здесь, уважаемый коллега, вопрос во многом в интенсивности попадания этого самого огня:))) Кроме того, очень вероятно что "Бородино" погиб именно из за детонации погребов. Да вот тот же "Iwate", вон как ему каземат то разворотило, вполне возможно, что в погреб огонь попал, ну и что… Подробнее »

Уважаемый Андрей полагаю что Уважаемый Андрей полагаю что у нас их все же было не слишком много, для того чтобы эффектно рвануть Важно не количество зарядов, скопившихся на палубе, а тот факт, что порох сгорал, но не взрывался. Кроме того, очень вероятно что "Бородино" погиб именно из за детонации погребов. Разве после того, как сначала в башню попал снаряд, затем в погреб попал огонь, который внизу не смогли потушить ? вызвать детонацию погребов сильным взрывом в казематах ч-ски затруднительно. Как показала практика, не менее трудно вызвать детонацию и взрывом в башне ("Князь Суворов" или "Сисой Великий") или барбете ("Fuji"). подрыв "Фудзи" и "Идзумо" ИМХО более чем возможен Попадания в носовую установку главного калибра "Idzumo" 1 августа 1904 г. не было, это миф, и схема попаданий в этот крейсер об этом красноречиво свидетельствует. На схемах показаны даже мелочи вроде сбитого флага, как японцы могли обойти стороной такой важный эпизод ? Скорее всего, сначала русские наблюдатели "увидели" это "попадание", а там миф зажил собственной жизнью, обрастая "подробностями". Подрыв погреба "Fuji" в имевшей место реальной ситуации был невозможен, поэтому он и не случился. На схеме звёздочкой указано место, где взорвался проникнувший в башеноподобное прикрытие снаряд и где загорелись полузаряды. Стрелка указывает, где, по-моему, должен был находиться вход в погреба.… Подробнее »

Важно не количество зарядов, Важно не количество зарядов, скопившихся на палубе, а тот факт, что порох сгорал, но не взрывался. В малом количестве порох взрываться не будет Разве после того, как сначала в башню попал снаряд, затем в погреб попал огонь, который внизу не смогли потушить ? Нет, но сам факт взрыва погребов скорее всего имеет место быть Как показала практика, не менее трудно вызвать детонацию и взрывом в башне ("Князь Суворов" или "Сисой Великий") или барбете ("Fuji"). В российских башнях детонировать было нечему — там не содержалсь боеприпасы в массовом количестве, а у Фудзи боеприпас не сдетонировал. Попадания в носовую установку главного калибра "Idzumo" 1 августа 1904 г. не было, это миф Что странно, так как, к примеру, беря статистику попаданий японцев в башни русских кораблей в Желтом море (10 попаданий из 152-155) и натягивая ее на количество попаданий в японские корабли при Ульсане должно было быть 3-4 попадания в башни. Коллега, тервер в РЯВ жутко подыгрывал японцам, это факт. Подрыв погреба "Fuji" в имевшей место реальной ситуации был невозможен, поэтому он и не случился. Помню, был где-то спор по этому поводу на альтернативе (но не помню где, увы), читал Вашу аргументацию и остался с ней не согласен. (только вот не помню, почему) Если… Подробнее »

сам факт взрыва погребов сам факт взрыва погребов скорее всего имеет место быть Конечно, но вряд ли потому, что там события развивались по "сценарию "Fuji"" 🙂 В российских башнях детонировать было нечему — там не содержалсь боеприпасы в массовом количестве Ваш покорный слуга имел в виду, что несмотря на взрывы в башнях, огонь в погреба не перекинулся. Впрочем, мог и перекинуться, но его там потушили. Что странно, так как, к примеру, беря статистику попаданий японцев в башни русских кораблей в Желтом море (10 попаданий из 152-155) и натягивая ее на количество попаданий в японские корабли при Ульсане должно было быть 3-4 попадания в башни. На схемах (правый и левый борт) не только осколочные пробоины труб "Idzumo" изображены, но даже перебитые снасти, как японцы могли не указать пробоину не от осколка даже, но от восьмидюймового снаряда, пусть даже и "неразорвавшегося" ? И потом, разве существует некая непреложная и универсальная закономерность для "всех времён и народов", согласно которой в разных боях попадания снарядов обязательно распределялись по тем или иным участкам корабля в соответствии с определёнными квотами ? Столько то процентов — в башни, столько то — в трубы, и т. д. ? Меткость стрельбы русских кораблей тоже вызывает вопросы, как они могли без дальномеров так метко стрелять на таких расстояниях… Подробнее »

Приветствую, уважаемый Приветствую, уважаемый земляк! Конечно, но вряд ли потому, что там события развивались по "сценарию "Fuji"" 🙂 Пока достаточно будет и того, что погреб все же взорвался:) Ваш покорный слуга имел в виду, что несмотря на взрывы в башнях, огонь в погреба не перекинулся. Впрочем, мог и перекинуться, но его там потушили. Потому что взрыв взрыву рознь. На том же Сисое, к пример,взрыв произошел из за неполного закрытия затвора — т.е. максимум, что там могло рвануть — это полузаряды к выстрелу и снаряд, не так ли? Да и то — изрядную долю энергии взрыва приняло на себя орудие. Тем не менее энергетика взрыва оказалась такова, что крышу башни раскололо и высоко подбросило. (Кстати, не исключено что на Суворове было то же самое) Иными словами мы видим, что взрыв даже не самого сильномогучего припаса может натворить дел. Что же произойдет, если взрыв окажется в несколько раз сильнее? Ведь энергия взрыва, устремившись вниз по подачной трубе (то, что она бронирована в данном случае играет против корабля — взрыв не рассеивается) расшвыряет тех самых людей, которые отвечают за подачу огнеприпаса и при случае могут тушить огонь, буде он проникнет в погреба. А на том же Фудзи взрыв должен был бы оказатсья многократно сильнее, чем… Подробнее »

достаточно будет и того, что достаточно будет и того, что погреб все же взорвался Но не потому, что там случилось событие, которого счастливо избежал "Fuji" 🙂 максимум, что там могло рвануть — это полузаряды к выстрелу и снаряд, не так ли? Там взорвалось от двухсот до четырёхсот килограммов пороха. В шести японских снарядах, тип которых не известен, и которые условно будем считать фугасными, было около 220 килограммов мелинита. подачная труба защищалась ниже (я показал примерное ее расположение) Если верить продольному разрезу, труба располагалась немного иначе. Зелёными линиями Ваш покорный слуга продлил её стенки вверх 🙂 Что еще более интересно — положение барбетной установки Фудзи, указанное на Вашем чертеже категорически не совпадает с положением Фудзи в момент получения попадания. Русские корабли вроде как должны были с другого борта быть Ничего не могу сказать, уважаемый коллега, за что купил, за то продал (изображение из национального архива Японии), тем более, что нам не известно со стопроцентной точностью, по минутам и секундам, взаимное положение выпустившего снаряд орудия и места, куда попал снаряд. русские могли попасть при Ульсане в башни 3-4 раза Уважаемый коллега, вопреки "терверу", в том бою японцами не зафиксировано ни одного попадания в их башни, все попадания наперечёт и описаны в литературе. ПОчему?… Подробнее »

Приветствую, уважаемый Приветствую, уважаемый коллега! Но не потому, что там случилось событие, которого счастливо избежал "Fuji" 🙂 А кто его знает? На Бородино огонь попал в погреба и быть на 100% уверенным, что это произошло не через подачную трубу я не могу. Если верить продольному разрезу, труба располагалась немного иначе. Зелёными линиями Ваш покорный слуга продлил её стенки вверх 🙂 Коллега, боюсь что продольный разрез интерпретирован Вами неверно. Выделенное Вами зеленым ну никак не может быть бронированной подачной трубой — сквозь броню зарядить пушку невозможно:)))) (пунктиром я отметил путь снаряда и заряда) Скорее всего на приведенном Вами разрезе выделена подачная труба вместе с зарядным отделением, а не бронированная ее часть. Ничего не могу сказать, уважаемый коллега, за что купил, за то продал (изображение из национального архива Японии), тем более, что нам не известно со стопроцентной точностью, по минутам и секундам, взаимное положение выпустившего снаряд орудия и места, куда попал снаряд. Однако представить себе, что "Фудзи" стрелял по кому-то, кто был справа-спереди — крайне затруднительно. Я бы сказал — невозможно, потому что тогда придется признать, что японская линия отставала от русской, а это не укладывается ни в какой хронометраж, ни в здравый смысл. Уважаемый коллега, вопреки "терверу", в том бою японцами… Подробнее »

Коллега, боюсь что продольный Коллега, боюсь что продольный разрез интерпретирован Вами неверно А Вы прочтите, что там на чертеже написано, вертикальная надпись. Однако представить себе, что "Фудзи" стрелял по кому-то, кто был справа-спереди — крайне затруднительно. Ваши сомнения, конечно, имеют под собой серьёзную основу. К мысли об этом не раз сегодня возвращался в течение дня, по дороге домой вспомнил одну дискуссию на "Цусиме", где знатоки обсуждали некое изображение из японского архива. В конце-концов, пришли к выводу, что это зеркальное отображение картинки, по ошибке выложенное техником. Не буду настаивать, что и здесь аналогичная ситуация, но предположить можно. Да, скорее всего, это зеркальное отображение. Пишу эти строки, нажав на кнопку "Изменить комментарий". Буквально только что наткнулся в японском архиве на схему, на которой изображён (вид сверху) мемориальный комплекс "Микасы", открытый в 1926 г. Изображение, как и в случае с "Фудзи", чёрное, с белыми линиями. Бросилось в глаза, что на схеме белые ярлыки, на которых вверх ногами четырёхзначные цифры. Вероятно, схема большая, и склеивалась из фрагментов, каждый из которых имеет свой номер. Вывод только один — схема перевёрнута. Да вот-с, полюбуйтесь сами. Неаккуратно работают японские товарищи, небрежно 🙁 Три четверти проблем с "не видим попадания" не от дальности а от невозможности отличить свои падения… Подробнее »

Приветствую, уважаемый Приветствую, уважаемый земляк! А Вы прочтите, что там на чертеже написано, вертикальная надпись. Переводичк сообщи мне следующее — hoist это подъемная лебедка, или подъем. Т.е. я бы перевел это дословно как подъемник боеприпасов, колодец подачи боеприпасов или что-то вроде. Что высказанное мною соображение как бы подтверждает. С другой стороны — переводчик из меня как из кита балетмейстер, так что могу и напутать Да, скорее всего, это зеркальное отображение. Кто его знает:)))) Честно говоря, я вообще не могу представить ситуации, в которой бы барбет оказался повернут в носовую часть корабля — с любого борта. Уважаемый коллега, Кетлинский выразился однозначно — проблема не в том, что невозможно отличить "свои" всплески от "чужих", а в дальней дистанции, на которой через имевшийся у него бинокль банально не было видно, что это, перелёт или недолёт ? ну, Щенснович вот пишет что ясно видел падения наших снаядов "за кормой противника"… Коллега, понятно,, что с оптикой лучше, чем без оной, но ее отсутствие отнюдь не сводит способность пристрелки к нулю. Человек не в состоянии даже корабль идентифицировать по причине дальнего расстояния Коллега, силуэты Микасы и Асахи очень схожи, тут удивляться особо нечему З.Ы, таки поменял фото России в статье — не совсем то, что хотелось,… Подробнее »

Душевно и захватывающе!

Душевно и захватывающе! Отличная работа. Спасибо!

И Вам спасибо, коллега!

И Вам спасибо, коллега!

Выздоровлю, наслаждусь.

Выздоровлю, наслаждусь. Сегодня, пардон, тройной праздник.

тройной праздник.

День ВДВ,

День ВДВ, Ильин день… а третий?

Миленько.

По первой части

Миленько.

По первой части -непонятно, как собственно Владивостокский отряд на Дубасова вышел.Вторая часть както смазана и галопом. "Вторую Цусимскую" можно было и отдельным постом забабахать.

По первой части -непонятно,

Договорились о точке встречи у о Цусима заранее, оба отряда шли в эту точку.

Просто получается так — артурский отряд при нормальных раскладках выйдя на прорыв утром 28-го имеет все основания оказаться вечером 29-го поближе к входу в пролив. СОответственно, идя всю ночь окажется утром где-то у о.Цусима. Замерял по карте, приблизительно , конечно, но если ошибся то ненамного.

ПОлучается вполне работоспособная идея — вечером корабли еще вне досягаемости Объединенного флота, ночью корабли ддя артбоя неуязвимы, а утром могут объединить усилия.

Это не вторая часть, а именно что постскриптум, рассказывающий о том, чем закончится РЯВ после описанных событий. И растянут этот постсткриптум безбожно, надо было короче:)))

Да, можно, но желания не было. Да и со временем проблемы

+++++++++++++++++++=!

+++++++++++++++++++=!

Спасибо!

Спасибо!

Сиильный текст! Браво!!!

Сиильный текст! Браво!!!

Спасибо!

Спасибо!