АльтСССР. Кировская весна. Часть 3. От лидера — к скаутам

Продолжение постов о военном кораблестроении АльтСССР. Предыдущие части:

https://alternathistory.ru/AltUSSR-kirovskaya-vesna-morskaya-doktrina

https://alternathistory.ru/altsssr-kirovskaya-vesna-storozhevye-korabli-skr-tipa-uragan

Содержание:

Быстроходный разведчик (БР)

Создание первых советских боевых кораблей началось в 1925 году. В марте того же года оперативное управление Штаба РККФ разработало требования и элементы нового большого эсминца-«торпедоносца»: водоизмещение около 4000 т, два трехтрубных торпедных аппарата калибром 533 или 584 мм, четыре 180-мм, два 102-мм или 127-мм орудия, 100 мин, 20 глубинных бомб и три прожектора. Скорость полного хода — до 40 узлов, дальность плавания экономическим ходом 26 узлов — 3000 миль. Осадка — не более 4,88 м. Предусматривалось также наличие средств для спуска и подъема гидросамолета «истребительного типа» и даже катапульта. Первоначально предполагалось построить 8–12 таких кораблей.

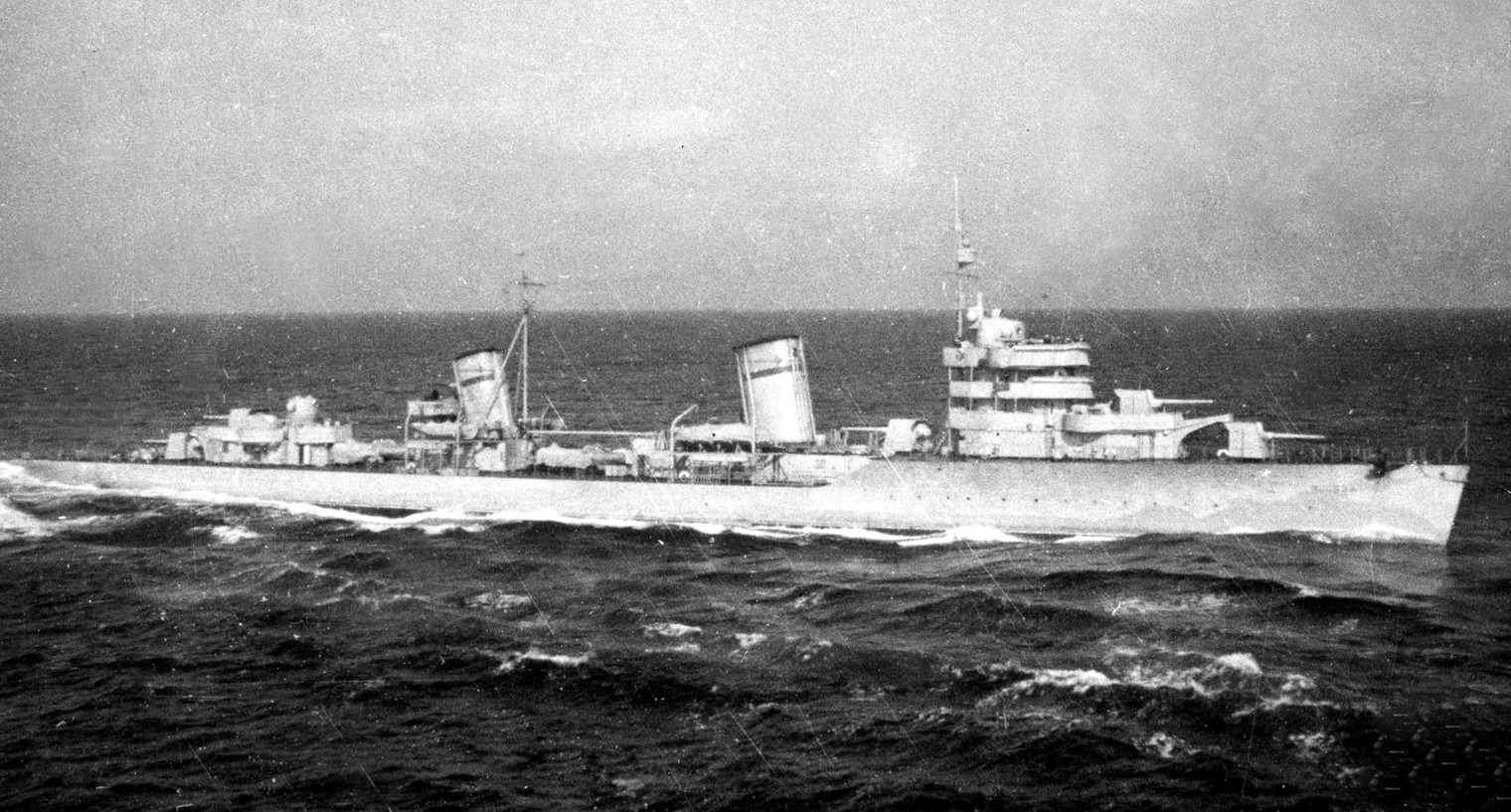

Эскиз 1925 года:

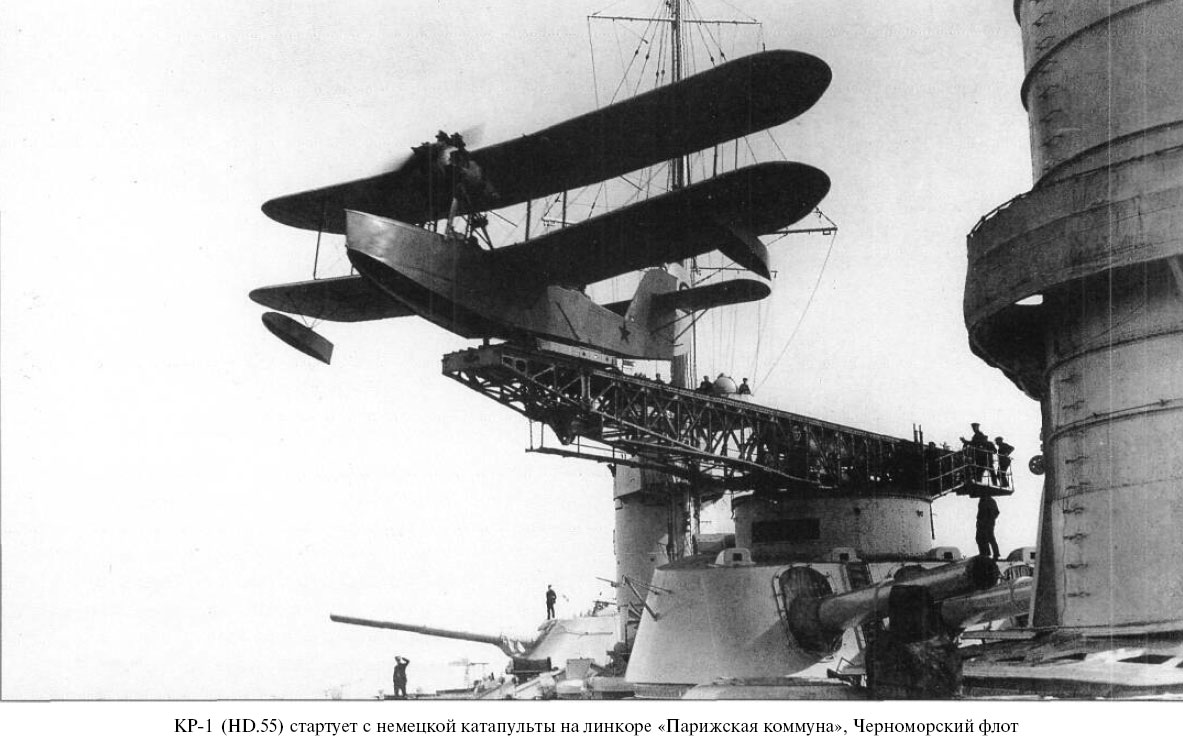

В 1929 г. Управление ВВС (УВВС) обратилось к немецкой фирме «Эрнст Хейнкель флюгцойгбау». У нее купили катапульту и несколько летающих лодок HD.55, приспособленных для использования с этой катапульты. Прототипом HD.55 был самолет HD.15, построенный еще в 1927 г. Дела у фирмы «Хейнкель» тогда шли плохо, и советский заказ спас фирму от финансового краха. Эскизный проект нового самолета выполнили за несколько недель. Это была цельнодеревянная летающая лодка-биплан, металл использовался только в креплениях, на стойках и капоте силовой установки. Для удобства хранения на кораблях коробку крыльев сделали складной. После поездки в Германию советской делегации во главе с начальником УВВС Я. И. Алкснисом в сентябре 1929 г. заказ увеличили до 20 самолетов. Катапульту в 1930 г. установили на черноморском линкоре «Парижская коммуна». В ВВС РККА самолет обозначали как КР-1 (корабельный разведчик-первый).

Однако, в дальнейшей эксплуатации КР-1 оказался подвержен не просто износу – а разрушению. Деревянная конструкция намокала и стремительно утрачивала свои прочностные характеристики. Для вооружения перспективного торпедоносца самолет категорически не подходил.

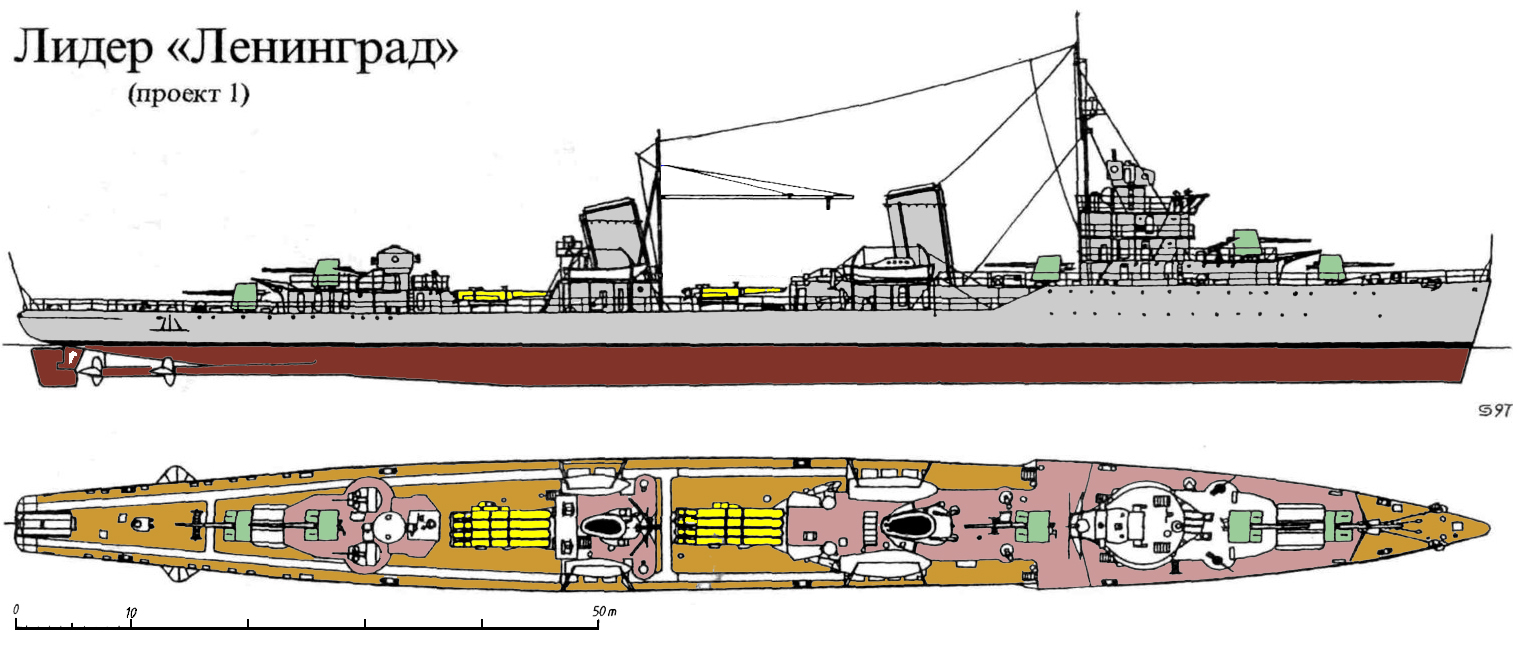

В феврале 1930 года командование ВМС РККА одобрило первый вариант эскизного проекта эсминца-«торпедоносца», разработанный в БСПС под руководством В. А. Никитина, который после проработки получил номер 1. Теоретический чертеж был оптимизирован по результатам испытаний нескольких десятков моделей в Опытовом бассейне. Вследствие длительного перерыва в проектировании крупных надводных кораблей конструкторы для перестраховки заложили большие запасы по весовой нагрузке, гарантировавшие, что при постройке не будет превышения проектного водоизмещения (как это вышло при создании сторожевых кораблей типа «Ураган»). Согласно проекту скоростной небронированный корабль водоизмещением 2250 т и полной скоростью хода не менее 40,5 узла должен был нести эффективное артиллерийское вооружение (пять артиллерийских 130-мм установок главного калибра, две зенитные артиллерийские 76-мм установки дальнего действия, четыре 37-мм зенитные установки и два 12,7-мм пулемета ближнего боя), а также два четырехтрубных 533-мм торпедных аппарата, 20 глубинных бомб и 80 мин заграждения образца 1926 года. Дальность плавания полным ходом составляла 873 мили, экономическим ходом – 2100 миль. На корабле проекта 1 сохранился кран для подъема гидросамолета, Катапульта запроектирована не была. 22 февраля 1932 года СТО принял постановление «По строительству ВМС РККА на 1932 г.», которым предписывалось заложить три эскадренных миноносца проекта 1 с тем, чтобы ввести их в строй к концу 1933 года. Срок этот (закладка 1932, ввод в строй 1933) показывал, как мало общего было в постановлениях СТО и в советской реальности. 1 апреля 1932 года корабль был переклассифицирован в появившийся тогда класс лидеров.

Изменения проекта

Утверждение в сентябре 1932 года «Морской доктрины РККА» не могло не внести изменений в проект. Постановление о закладке кораблей решили не менять. Бронированным и дальним разведчиком лидер делать было поздно, но быстроходным он, в принципе, был. Так «Лидер эсминцев проекта 1» был в третий (!) раз переклассифицирован, и превратился в «быстроходный разведчик (БР) проекта 1».

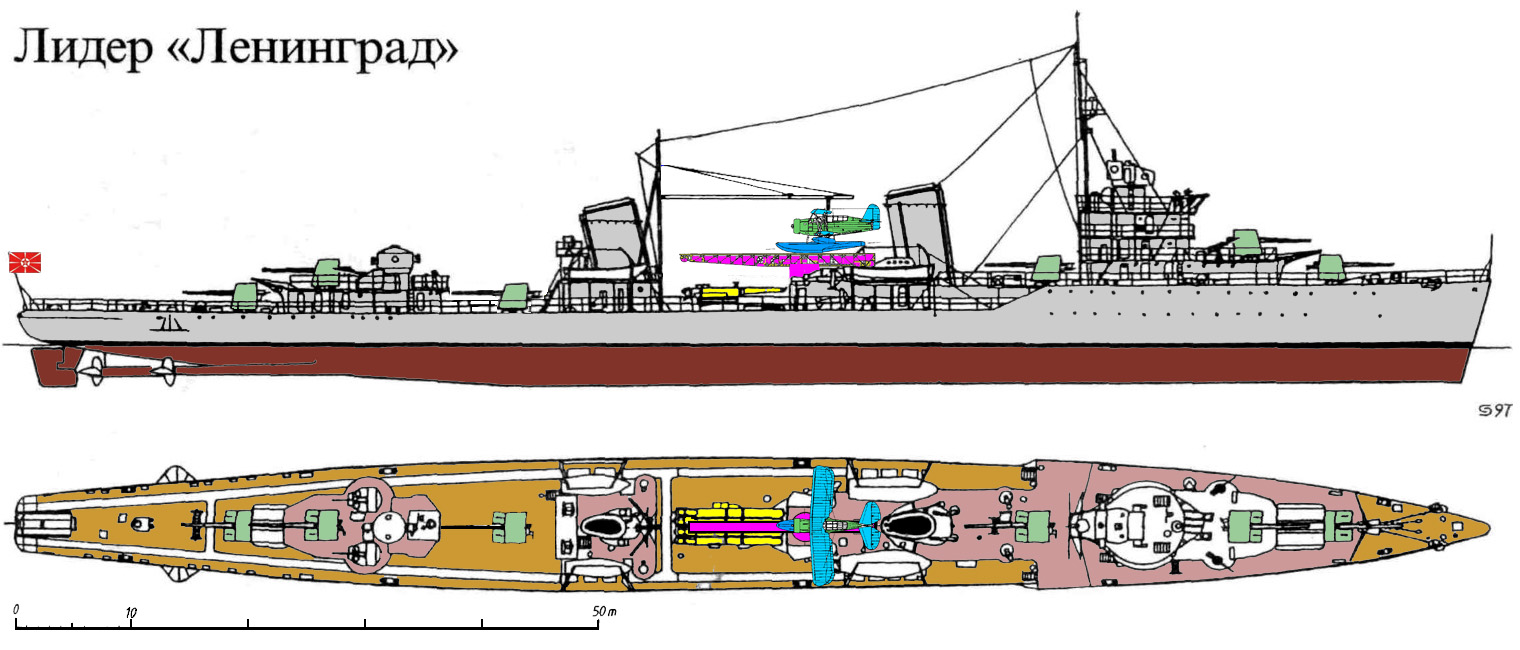

Кормовой торпедный аппарат заменили на орудие ГК, доведя число 130-мм орудий до 6. Артиллерийское вооружение разведчика стало несколько превышать вооружение эсминцев той поры – их тогда было от 4 до 5. Несмотря на отсутствие устраивавшего РККА самолета, платформу под катапульту установили, в надежде как-то решить этот вопрос к спуску корабля на воду.

В июне 1934 г. начальнику ЦКБ опытного завода №39 С. В. Ильюшину были направлены утвержденные начальником ВВС РККА (в состав которых входила и морская авиация) Я. И. Алкснисом «Тактико-технические требования к корабельному катапультному самолету с мотором Райт-Циклон ФЗ (КОР-1 — РЦФЗ)». От Ильюшина этот документ попал в занимавшуюся морскими самолетами бригаду №5 ЦКБ, которую возглавлял Г. М. Бериев. 9 августа 1934 г. было принято правительственное решение о создании при авиационном заводе №31 в Таганроге Центрального конструкторского бюро морского самолетостроения (ЦКБ МС) во главе с Георгием Михайловичем. 20 сентября вышел приказ ГУАП №56/334, в котором вместе с рядом организационных моментов определялся план работ нового конструкторского бюро, включавший и создание корабельного гидросамолета-разведчика КОР-1 с двигателем «Райт-Циклон». Машину, получившую внутреннее обозначение ЦКБ МС-3, необходимо было предъявить на Государственные испытания 1 октября 1935 г.

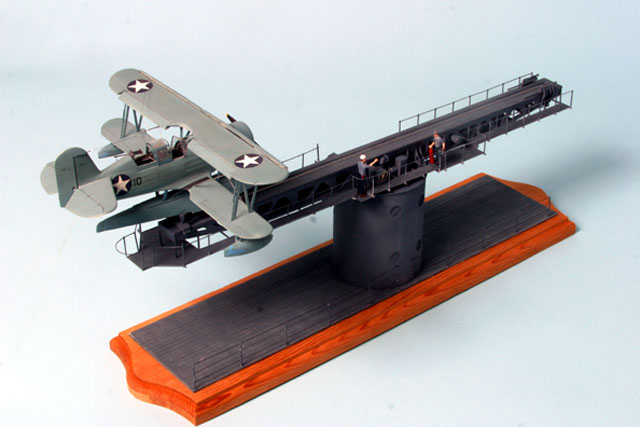

По итогам Госиспытаний самолета КОР-1 1935 года ВВС РККА было принято решение, что от принятия его на вооружение следует отказаться в связи с несовершенством конструкции. Взамен КОР-1 был принят на вооружение палубный разведчик SOC-1 от американской фирмы «Кертисс».

Характерно, что над корабельным разведчиком задумались в США практически одновременно с СССР. Требования ВМС США к новому разведывательно-наблюдательному самолету были разосланы авиапроизводителям США в начале 1933 года. Поступили предложения от фирм «Кертисс», «Дуглас» и «Воут». Конкурирующие опытные образцы заказывались от каждой фирмы под соответствующими обозначениями: ХО3С-1, XО2D-1 и XО5U-1. «Кертисс» ХО3С-1 был заказан ВМС США 19 июня 1933 года и впервые полетел в апреле 1934 года; в серии этот самолет получил обозначение SOC-1. Это изменение обозначения отразило сочетание ролей наблюдения и разведки. Конструкция самолета смешанная: крылья и хвостовое оперение из легкого сплава, фюзеляж с каркасом, сваренным из стальных груб, обшивка – частично металлическая из легкого сплава, частично полотняная.

Другими особенностями проекта были расчалочная бипланная коробка крыльев (складная для размещения на корабле) и щелевые предкрылки «Хендли-Пейдж» по всему размаху верхнего крыла, заднюю кромку которого занимали закрылки и элероны. Пилот и стрелок-наблюдатель размещались в кабине тандемом. Длинный прозрачный фонарь имел сдвижные секции для посадки-высадки экипажа. Для обеспечения максимального сектора огня пулемета на турели в задней кабине обтекатель кабины типа «черепаха» был выполнен втяжным вниз, в фюзеляж.

Поставки первого серийного варианта самолета начались 12 ноября 1935 года. В 1936 году первые 10 самолетов отгрузили в СССР.

Таким образом, первые крупные советские надводные корабли (теперь их называли быстроходные разведчики) действительно были заложены в 1932 году, и заложить их было решено не три, а четыре. Основными «поставщиками» новых разведчиков должны были стать четыре ведущих кораблестроительных завода — ленинградские имени А. Жданова (№ 190), имени С. Орджоникидзе (№ 189) и николаевские имени А. Марти (№ 198) и имени 61 коммунара (№200).

Решение о закладке в ноябре-декабре 1932 года четырех быстроходных разведчиков было принято вовсе не потому, что, как полагали некоторые послевоенные историки, наркомвоенмор Уборевич переоценил квалификацию единственного в СССР кораблестроителя В. А. Никитина. Ошибка в 3 узла скорости полного хода сторожевых кораблей типа «Ураган» была еще слишком свежа в памяти. Решение было вызвано совершенно не этим. На самом деле, при всем скептическом отношении Уборевича к Никитину, еще меньший оптимизм он испытывал по поводу кораблестроительных заводов. Кадровый голод и разруха гражданской войны повлияли на них не менее сильно, чем на проектные бюро.Строительство четырех БР было направлено на самом деле не на то, чтобы получить четыре БР (тем более, что несоответствие их проекта требованиям Морской доктрины 1932 года не вызывало никакого сомнения), а на то, чтобы отладить производственный цикл как внутри кораблестроительных заводов, так и в части, касающейся их взаимодействия со смежниками.

Забегая вперед, скажем, что опасения эти в полной мере подтвердились. Да, необработанных сварочных кромок и забытых в воздуховодах гаек, чем грешили первые «Ураганы», стало меньше. Однако неосвоенность промышленностью современной технологии сказалась во всем. Например, даже такая небольшая, но ответственная деталь, как клапанная коробка свежего пара для вспомогательных механизмов, отливалась 46 раз (!), пока не получился экземпляр, пригодный для эксплуатации. Контрагентские поставки постоянно запаздывали, все время отодвигая срок спуска кораблей на воду.

Серьезной проблемой стало создание артиллерии главного калибра. Заказ на опытный образец 130/45-мм установки, получившей обозначение Б-13, был выдан заводу «Большевик» еще 8 декабря 1930 года. 19 мая 1932 года УВМС выдал дополнительное ТТЗ, согласно которому длина ствола увеличивалась до 50 калибров, клиновой затвор заменялся на поршневой и вводилось картузное заряжание. Первые заводские испытания опытного образца Б-13 проводились в апреле-мае 1934 года, причем из-за спешки по сокращенной программе. В ходе их выявился, как обычно при создании новой системы, ряд недостатков. Руководство ВМС РККА торопилось с введением кораблей в строй, поэтому, несмотря на имевшиеся недостатки, установку все же приняли на вооружение и в 1935 году запустили в серийное производство. 12 артсистем Б-13 первой серии, до конца не отработанных промышленностью, но сданных заводом «Большевик» флоту в том же году, установили на спущенных на воду БР «Ленинград» и «Москва». Их пришлось дорабатывать прямо на кораблях — вплоть до лета 1936 года. Однако позже сданные флоту установки Б-13 были забракованы. В результате поступление Б-13 на флот задержалось на 4 года, что повлекло за собой задержку вступления в строй всех четырех БР до 1938 года. Самое удивительное, что к 1938 году флот отказался от вооружения артустановками Б-13 других кораблей, кроме четверки БР. Взамен этого Б-13 поступили на вооружение частей береговой обороны. Недостаточная автоматизация Б-13 обернулась достоинством: благодаря отсутствию приборов и механизмов, требующих электропитания, пушками за несколько часов вооружали железнодорожные платформы и береговые батареи. Орудие оставалось на вооружении береговой охраны вплоть до 1990 года.

Между тем, заложенные в 1932 году (головной «Ленинград» в октябре, и «Москва», «Минск» и «Киев» в ноябре) корабли были спущены на воду в 1934 году. С 1934 по 1936 год шла достройка первенцев советского серьезного кораблестроения на плаву, и они, несмотря на частичное отсутствие артиллерии главного калибра (проблема эта, как ни странно, не изжита и сегодня), в 1936 году приступили к ходовым испытаниям.

После монтажа оборудования и систем у стенки завода, заводских и швартовых испытаний «Ленинград» был предъявлен Государственной комиссии. На первых же ходовых испытаниях корабль при проектной мощности 66 000 л.с. показал скорость 41 узел. Однако при такой скорости стал возникать дифферент на корму до 1,5 м. При увеличении производительности котлов и повышении мощности скорость достигла 42 узлов, но и дифферент возрос до 2 м. Корма скрылась под водой. Для выравнивания корабля на ходу приняли в носовую цистерну около 35 т забортной воды. После этого дифферент уменьшился, а скорость возросла на 0,5 узла. Экспромт оказался удачным, и при последующих испытаниях «Ленинград» при водоизмещении 2225 т и мощности 67 250 л.с. показал 43 узла. Когда после первого цикла испытаний лидер поставили в док, то обнаружилось, что все три его винта опасно деформировались. Края лопастей были изъедены канавками шириной 15 мм и глубиной 20—25 мм. Так советские специалисты впервые столкнулись с явлением кавитации. Лабораторные исследования показали, что при превышении барьера 36-узловой скорости винты принятой конструкции разрушаются.

После установки артиллерии главного калибра проводились контрольные отстрелы на один борт. Испытания показали, что корпус получился слишком слабым, причем настолько, что невозможно было действовать всей артиллерией одновременно. Опасные напряжения, возникавшие в районе стыковки полубака с корпусом, создавали риск перелома корабля пополам. Кроме того, остойчивость корабля оказалась лишь чуть выше критической, а запас плавучести настолько мал, что любое повреждение подводной части могло привести к катастрофе. Все корабли до июля 1938-го (!) простояли у достроечных стенок заводов — устранялось неимоверное количество дефектов, обнаруженных при первых выходах в море.

Анализируя достоинства и недостатки отечественных быстроходных разведчиков проекта 1, следует иметь в виду, что это были первые крупные корабли советской постройки. Несмотря на огромные трудности, с которыми пришлось столкнуться нашим конструкторам и кораблестроителям, их заданные параметры (высокая скорость хода при достаточно сильном вооружении) были достигнуты.

Из недостатков следует отметить, что на режиме среднего и особенно малого хода корабль плохо слушался руля. На скорости хода свыше 18 узлов стрельба из носовой установки главного калибра оказалась невозможной из-за попадания воды в ствол носового орудия. На еще более высоких скоростях корпус сильно вибрировал, что делало невозможным ведение прицельного артиллерийского огня. На волнении корабль заливало, из-за чего надо было уменьшать скорость хода. Особые опасения вызывала недостаточность прочности и жесткости корпуса корабля – действовать всей артиллерией на один борт было невозможно, а при волнении моря свыше 5 баллов были случаи образования гофров в настиле палубы полубака, трещин наружной обшивки и потери прочности вертикальных пиллерсов. Не совсем удачной оказалась и архитектура лидеров: высокая носовая надстройка создавала дополнительную парусность, что вызывало определенные трудности при швартовке под воздействием сильного отжимного ветра.

Направленный летом 1936 года в длительный поход БР «Киев» в 10-бальный шторм в Бискайском заливе потерял самолет, смытый волнами за борт.

Таким образом, говорить о «заведомом превосходстве БР над эсминцами иностранных государств» было нельзя. Проанализировав итоги мучительных испытаний, в августе 1936 года СТО принял решение серию из 22 БР по проекту 1 не строить, а обратиться к зарубежному опыту.

Бронированный быстроходный дальний разведчик (ББДР)

10 февраля 1936 г. зам. начальника Главка П. Г. Гойнкис подписал наряд N°51/20-377c, которым ЦКБС-1 предписывалось «произвести разработку эскизного и общего проекта бронированного быстроходного дальнего разведчика (ББДР)». Проекту присвоили номер 24 [РГА ВМФ, р-441, оп.5, д.164, л.1].

Задание на разработку проекта формулировалось так.

«I. Назначение корабля.

1) Дальняя разведка: а) с уничтожением лидеров ЭМ и др. более слабых кораблей противника, б) с уклонением от КР противника.

2) Самостоятельные операции набегового характера: а) внезапные обстрелы берегов; б) уничтожение лидеров, ЭМ, ТЩ и др. охранных кораблей.

3) Участие в бою: а) отражение торпедных атак противника, б) тактическая разведка в незащищенном участке.

4) Крейсерские операции: а) уничтожение торговли, б) уничтожение одиночных транспортов, в) уничтожение конвоев со слабым прикрытием, г) нападение на сильный конвой.

5) Внезапное кратковременное нападение на фланг и тыл армии противника.

II. Основные оперативно-тактические требования к кораблю.

1) Скорость хода, достаточная для того, чтобы быстро догнать любой ЭМ и уйти от любого КР, т.е. скорость не менее 45 узлов.

2) Вооружение, достаточное для уничтожения любого лидера, ЭМ и вооруженного транспорта, т.е. не менее 8..10 орудий калибром не менее 130 мм (этот калибр достаточен также и для обстрела берегов).

3) Увеличенный боезапас для крейсерских операций.

4) Защита от артснарядов ЭМ на средних дистанциях (70-100 каб.) и защита с маневрированием от огня КРЛ;

5) Наличие торпедного вооружения на случай внезапной (ночной или в тумане) встречи с противником.

6) Зенитное вооружение для самообороны от авиации и ТКА.

7) Химвооружение для самомаскировки.

8) Большой район плавания — 5.000–6.000 миль»

В сентябре 1936 года решением Наркомвоенмора Уборевича в США была направлена делегация, возглавляемая заместителем начальника Морских Сил РККА Иваном Мартыновичем Лудри. Комиссия предъявила оперативно-тактические требования к ББДР проекта 24 американским судостроителям. Планировалось закупить рабочий проект, построить в США два головных корабля и получить техническую помощь в строительстве серии на советских верфях. Головные корабли предназначались для одновременного проведения испытаний на Тихоокеанском флоте и в акватории Балтийского моря – здесь требовалось обеспечить переход полным ходом от Ленинграда к датским проливам (на дистанцию 700 миль), затем длительное патрулирование и возвращение в Ленинград экономическим ходом.

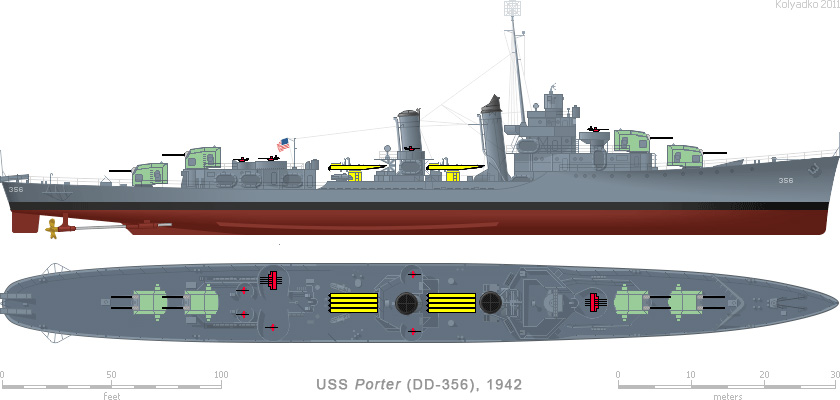

Задание на ББДР было ориентировано на существующий, самый последний тип американского эсминца – тип «Портер» (DD 356 Porter был заложен на верфи New York Shipbuilding 18 декабря 1933 года, спущен на воду 12 декабря 1935 года, вступил в строй 27 августа 1936 года) с тем, чтобы как проект, так и ББДР получить возможно скорее, с особо интересующими СССР объектами (башня с универсальной артиллерией, ПУС и т. д.)

Тип «Портер» был вооружен 8 неуниверсальными орудиями калибра 127/38 в четырех двухорудийных башнях и двумя счетверенными торпедными аппаратами. На корабле было применено легкое бронирование (толщиной 12,7 мм) ЭУ и мостика. Корабль имел скорость полного хода 35 узлов и дальность плавания 6500 миль на 12 узлах.

Советскому флоту требовалось то же самое, но побольше. Советская делегация просила увеличить скорость ББДР до 45 узлов без ущерба мореходности, прочности и жесткости конструкции. Кроме этого, артиллерии ГК требовалось 10, а не 8 стволов, но чтобы все они были универсальные. Еще просили добавить самолет-разведчик SOC-1 с катапультой и ангаром. Разумеется, водоизмещение корабля предполагалось увеличить. Но и это было не все – горели сроки. Пятилетка заканчивалась в 1938 году, а в строю из 24 ББДР не было ни одного. 4 БР достраивались у достроечных стенок, но об их превосходстве над ЭМ и тем более лидерами противника говорить не приходилось. БР могли либо идти полным ходом, либо воевать, но не то и другое разом… Проект советская делегация просила сделать за три месяца, с тем, чтобы заложить головные корабли зимой 1936 года, спустить на воду в 1937 и к декабрю 1938 ввести в строй.

New York Shipbuilding предложило сразу перевести разговор «с советской говорильни на американский деловой лад». Для начала, была определена стоимость одного дня переговоров, которая составила 1000 долларов. Иначе, опасались в New York Shipbuilding, переговоры затянутся на полгода. Через неделю переговоров назначили и стоимость опоздания на совещание: минута наказывалась 10 долларами. Советские делегаты, холодея от ужаса при попытке представить себе объяснения за эти ничтожные 10 долларов в финотделе, стали приходить на 40-50 минут раньше. В ожидании совещания молчать им было не интересно, и они обменивались впечатлениями от предыдущего дня. Поскольку раньше приходили и секретари делегации, впечатления делегатов от экскурсий по верфям и проектным бюро стенографировались. Впоследствии эти короткие наброски послужили основой советского «Свода Норм и Правил судостроения 1938 года».

В частности, члены комиссии с потрясением наблюдали на стапеле лидер с башнями, торпедными аппаратами, снабженный шлюпками, бухтами троса и покрашенный внутри и снаружи до блеска. К такому подходу советские кораблестроители были пока не готовы, но было решено существенно увеличить процент готовности советских кораблей в момент их спуска на воду, для чего уже в октябре на всех четырех судостроительных предприятиях заложили дополнительные наклонные стапеля. К холодам нулевой цикл был завершен, стены подвели под кровлю к февралю, и в марте-апреле 1937 года новые стапеля были готовы. В эксплуатации кораблей ВМС РККА перешел на дистиллированную воду, что резко сократило потребность в чистке и ремонте котлов. Дублирование машин и механизмов в судостроении свелось к минимуму, а поставщики в массе своей получили значительно более жесткие требования к безотказности работы их продукции (винты стали блестеть, производители инженерных систем и вспомогательного оборудования повысили общую техническую надежность рулевых машин и иных механизмов, систем корабельной связи и энергообеспечения).

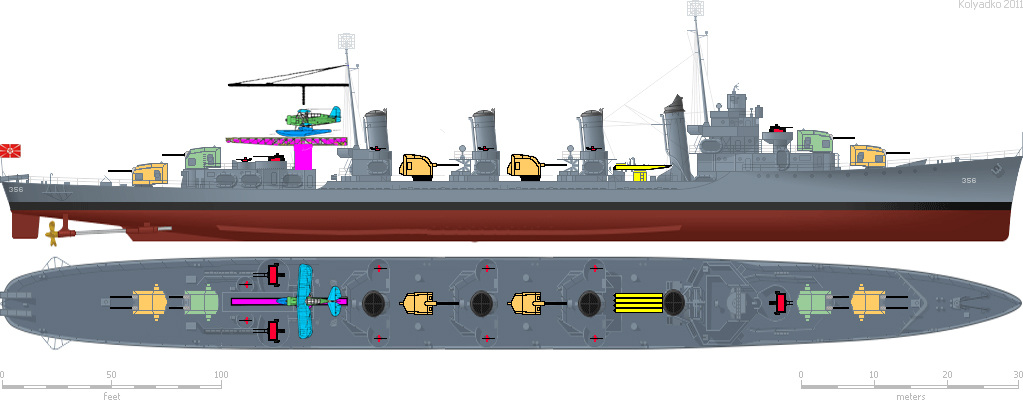

Через 3 недели после начала работы комиссии New York Shipbuilding представили эскизный проект. С учетом сжатых сроков, вместо разработки новой ЭУ американцы удвоили ЭУ полюбившегося СССР эсминца типа «Портер», что дало прирост максимальной длины на 23 метра и, одновременно, привычный для России четырехтрубный силуэт легкого крейсера-скаута (буквосочетание ББДР с лингвистической точки зрения было для американцев недоступно). Увеличенная до 147 метров максимальная длина потребовала на 2 метра увеличить ширину – теперь она составила 13 метров, а также увеличить осадку с 3,2 до 3,8 метров. Стандартное водоизмещение приближалось к 3000 тонн. Скорость крупных надводных кораблей в 45 узлов представлялась американским кораблестроителям неизученной, и они взяли на себя обязательство достигнуть не менее чем 40 узлов. Кормовую надстройку снабдили надпалубным малогабаритным ангаром, мачтой с кран-балкой и катапультой. Число четырёхтрубных 533-мм торпедных аппаратов сократили до одного. Между появившимися дополнительными трубами американцы поместили две одноорудийные 127-мм универсальные башни Mk.30 – каждая весила всего 18,2 тонны.

ЭМ типа «Портер» был вооружён двухорудийной неуниверсальной башенной артиллерийской установкой Mk.22, которая весила от 36 т (нижняя, находившаяся на палубе полубака и на юте) до 29,4 т (верхняя, располагавшаяся на надстройке). Артустановка комплектовалась двумя 127-мм орудиями Mk.12, имевшими раздельное вертикальное наведение и находившимися в артустановке на расстоянии 1,83 м (между осями каналов ствола), с длиной ствола 45 калибров. Углы вертикального наведения АУ — от -10 до +35 град., скорость ВН — 11,6 град./с (скорость ГН — 14,7 град./с). Бронирование у этой АУ практически отсутствовало— стенки башни имели толщину всего 3,18 мм и обеспечивали боевому расчету (14 чел., включая подбашенное и перегрузочное отделения) лишь защиту от непогоды.

Замена по требованию советской стороны артустановки Mk.22 на универсальную бронированную приводила к существенному росту веса – двухорудийная универсальная Mk.38 имела 13-мм бронирование и массу 43,4–47 т.

Американская сторона после соответствующих расчетов заключила, что все 10 стволов в универсальном бронированном исполнении даже на 3000-тонном корабле поставить было нельзя. Между труб разместили две универсальные небронированные одноорудийные Mk.30, носовое и кормовое орудия получилось поставить в исполнении универсальное бронированное Mk.38. Возвышающиеся же носовую и кормовую башни было можно установить или в исполнении «двухорудийная неуниверсальная небронированная Mk.22», или «одноорудийная универсальная небронированная Mk.30». Таким образом, получалось или 8 универсальных стволов, или 6 универсальных + 4 неуниверсальных.

Отступать советской делегации было некуда, переписку с Москвой (при стоимости 1000 долларов день) было вести неразумно, и в рекордные для советских людей сроки, через один месяц после начала переговоров, Руководитель делегации утвердил эскизный проект ББДР с 10 стволами ГК, отдав предпочтение весу залпа перед универсальностью. К слову сказать, решение это впоследствии было признано неудачным.

Головные ББДР серии («Владивосток» и «Мурманск») были заложены в New York Shipbuilding в декабре 1936, спущены на воду в декабре 1937 и подняли военно-морской флаг ВМС РККА 31 декабря 1938 года. ББДР американской постройки давали полный ход 42 узла и имели дальность плавания 6500 миль на 12 узлах.

Страдания, перенесенные советской судостроительной промышленностью в ходе производства БР первой серии, пошли им впрок. Советские кораблестроительные предприятия заложили остальные 22 ББДР в 1937 году, спустили на воду в период 1938–1939, и сдали госкомиссии в период 1939–1940 гг. ББДР советской постройки оказались по разным причинам несколько тяжелее, имели осадку 4 м и стандартное водоизмещение 3200 тонн. При этом они давали полный ход 39,5..41,5 узла, и имели дальность плавания 5000 миль на 12 узлах. Кроме несколько худших параметров движения, в остальном корабли почти полностью соответствовали эталонам, заданным первенцами серии «Владивосток» и «Мурманск».

Список использованной литературы:

С. Л. Балакин. «Гремящий» и другие Эскадренные миноносцы проекта 7

http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1996_02/

А. Б. Морин, А. А. Чернышев. Сторожевые корабли типа «Ураган»

http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2005_04/

Лидеры типа «Ленинград»

http://www.navylib.su/ships/mk-6-1998/

Д. Ю. Литинский. Суперэсмицы Советского флота

http://www.navylib.su/ships/superesmintsy/index.htm

Интернет-источники:

http://www.airwar.ru/enc/sww2/be2.html

http://www.navy.su/aviation/airplanes-before1945/kr1/index-photo.htm

http://pro-samolet.ru/samolet-usa/66-gidrosamolet/476-usa-gidrosamolet-curtiss-soc-seagull

http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2004_03/01.htm

https://alternathistory.ru/oboidemsya-malym-chast-3-samye-bolshie

http://www.modelshipgallery.com/gallery/dd/dd-356/200-jk/dd356-12.jpg